|

出生 |

|

1897年5月28日下午6时前后,一个男婴降生在浙江省江山县硖口镇保安村的一栋老宅里。哭声是那样的倔强,那样的躁动不已,似乎注定要给这世界带来某种不安;哭声也给这个没落的贵族家庭带来了莫大的欣慰和喜悦。笃信“不孝有三,无后为大”的祖训、很有些孝廉名士遗风的父亲,此时,双眼早已溢满了泪水,似乎在这哭声中听到祖先那金戈铁马般的得得蹄声,似乎看到那早已衰落下去的祖业将再度重现。他翻开《仙霞戴氏宗谱》,拿起笔,颇有些不能自持地在戴士富三个字的名下写上:长子,名春风,字子佩,号芳洲,生于清光绪丁酉四月二十七日酉时。后来,戴春风以戴笠二字烜赫于世。

戴氏一族,汉、晋时期祖居河南商丘、安徽宿县一带;唐、宋以后逐渐南迁安徽休宁;因元明鼎革之难,再次辗转迁徙到浙江龙游县;清代以来,又迁至浙江省江山县西南的仙霞岭定居下来。

仙霞岭像一头雄狮,横卧于闽、浙、赣边境。山间层峦叠嶂,山脉蜿蜒;山上有山,湾里有湾,奇峰怪石、古树老藤不计其数。最高峰海拔1413米,雄视八闽。尤其是南端的枫岭关,既是闽浙的分疆之处,也是浙西南的交通要冲,龙蟠虎踞,形势险要,世称“东南锁钥”,为历代兵家必争之地。

戴春风的曾祖父戴启明,因与太平军作战屡建军功,被清廷诰封为武德左射骑,功成名就。在荣归故里之日,门上忽然来了一位算命看相的,告诉他仙霞岭山麓的硖口镇保安村有王者之气,“得此地者昌”。戴启明听后,深信不疑,厚谢来人。不久,便从龙游举家迁居保安村落户。

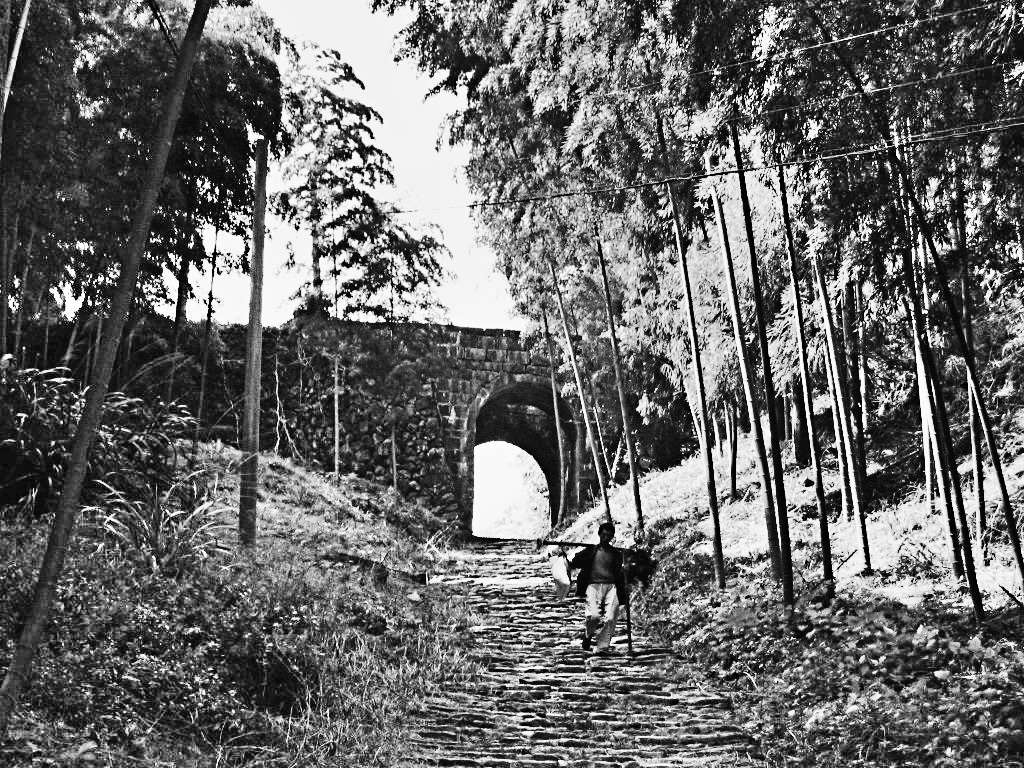

东南锁钥—仙霞关,古为浙西南通往福建的必经之道

保安村戴春风出生地,当年的戴氏老宅地基已被远处水塘所淹没

戴春风28岁时,在为《仙霞戴氏宗谱》作的序中满怀感激之情写道:“……我公卜此间为发祥地,遂移而就居焉。燕翼贻谋,以似以续,不数传而苗裔渐蕃,建祠开族。商人郊翼而宗汤,周人祖文而宗武,饮水思源,我启明公实保安发族之始祖也……”

戴启明自迁居保安后,即广置田产,拥有林场、良田和庄园,成为江山县的大地主。后来子孙蕃衍,坐吃山空,到戴春风祖父戴顺晴时,只剩下土地二百余亩。古人训:“乍富不知新受用,乍贫难改旧家风。”虽然家业日衰,但衣食住行仍一如大家气派,等到家产传到戴春风父亲戴士富手中,只剩下数十亩山地,成了一个内里完全被掏空的破落地主。

戴春风父亲戴士富,1861年生,字萃拔,入学乡塾时取学名冠英。由于19世纪中期以来,清廷先后武装镇压了太平天国、捻军及西北回、维吾尔族等农民起义,曾国藩的湘军、李鸿章的淮军、左宗棠的“常捷军”等清军武装名噪一时,大批地主阶级子弟通过弃文从武,建立军功的途径,成为清廷重臣。受家庭及社会的影响,戴士富从小就崇尚军功,13岁时决定弃文习武。由于他体格健壮,经几年苦练,两臂有力、弓箭娴熟。此时,适逢府县招考,他考中武秀才。1884年,戴士富23岁,学使祁世祥在衢州考选武士,戴士富应试录取,在衢州府衙任职。

戴士富虽然中了武秀才,又考取了武士,但因战乱逐渐平息,舞枪弄刀已不受清廷重视,升迁自然无望。加之当时因军功出身的两湖派封疆大吏,居功自傲,气焰嚣张。他们与朝中掌握中枢大权的江浙派言官文臣争权夺势,矛盾极其尖锐,直接威胁到清廷的统治。1877年,慈禧太后藉杨乃武一案,将100多名地方大员革职,其中大多是出身湘军的两湖派将领,使崇尚军功的尚武精神一去不复返。戴士富空有一身武艺,只能屈居衢州府衙门做一名皂卒,整天被呼来喝去。他既不甘受凌辱,也吃不了这份苦,于是就辞职回乡,靠经营几十亩山地的佃租收入为生。到后来更是心灰意懒,自甘堕落。由于他狂嫖滥赌,弄得除剩下20亩山地外,家产被变卖得所剩无几。

戴春风的母亲蓝月喜生于1875年,是保安村太学生蓝炳奎的四女。受家学熏陶,粗识文字。蓝氏勤俭能干,生性也温和、慈祥,颇有治家的本领。戴春风姐弟三人,姊戴春凤,生于1894年;弟戴春榜,生于1899年。1902年,戴士富一病而亡,丢下三个孩子,大的9岁,小的4岁。蓝氏孤寡一人,含辛茹苦。她不但支撑门面,把三个孩子逐一带大,而且分别送戴春风兄弟上学,接受教育,以谋进取。

戴笠与母亲蓝月喜合影

戴春风一生中,很少提及父亲,但对母亲却十分孝顺,甚至经常以此来标榜自己。在他发迹以后,曾把母亲接到南京,住在鸡鹅巷53号进门左边的平房内,和特务处的工作人员住在一起。

伴随戴春风长大的,是一个窘困的环境。其父亲晚年的放纵和挥霍,给这个家庭留下了放荡的坏名声和窘困的生活。戴春风6岁丧父,残缺的家庭、贫穷的生活和父亲的坏名声,像三条鞭子,在抽打着戴春风的心灵,铸造了一个扭曲的灵魂。当然,要想在儿童身上找出凶狠冷酷或重大罪恶的萌芽,无疑是十分荒唐的。但儿时的家庭环境,又确实使戴春风在顽童时期就显示出一种与众不同的性格:自尊、自卑;倔强、屈从,进取、放任,乖僻、热情等等,各种对立的品行集于一身,塑造了一个复杂的矛盾的混合体。随着日月的流逝,这种矛盾的混合体一天天变得更加鲜明。

|

入学出校 |

|

虽然家境贫寒,蓝氏还是决定送戴春风上学。为了孩子的功名富贵,为了有朝一日能恢复祖业的光辉,她做好了舍弃一切的准备。

1903年,戴春风7岁。他被母亲送入当地的乡塾,从学于塾师毛逢乙先生。毛老先生经常在授课时讲到《大戴学》、《小戴学》的开创者,讲到戴德、戴圣对儒学的贡献等等。祖先的伟大业绩,使戴春风受伤的心灵多少得到些抚慰,出人头地的愿望在不知不觉中滋长。

乡塾四年,戴春风虽然不太安分,但显得孜孜好学,很顺利地读完了《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,其悟性和进步,使毛老先生为之惊叹。13岁时,其文笔流畅,被誉为保安乡少年才子。

1910年,戴春风14岁。这年春天,他考入江山县立文溪高等小学,取学名征兰。在回答试题《问立志》时,他一挥而就,在文中表达了自己“希圣、希贤、希豪杰”的强烈愿望。文溪高小四年,由于他学习成绩优异,活动能力极强,被学校连续4年指定担任班长。

保安乡少年才子戴春风

1911年,广州起义、武昌起义先后爆发,辛亥革命之风席卷全国。江山县地处闽、浙、赣交通要道,得风气之先,思想活跃,结社之风盛行。受此革命大潮的影响,戴春风在文溪高小内发起组织“青年会”,并被选为会长。青年会以联络同学感情为宗旨,把宣传讲卫生、反对吸鸦片和反对女人缠足视为该会初期的三大活动内容。戴春风以他出色的组织才能和活动能力赢得同学们的尊重,工作开展得有声有色。创建“青年会”的经历为他日后创建特务组织积累了最初的经验。

在这期间,戴春风先后结识了周念行、毛善馀、王蒲臣、姜绍谟等同学,这些人日后都成为他在军统的重要助手。

周念行于1897年出生在江山县吴村乡青塘尾,1910年与戴春风同时考入文溪高等小学,为同班同学。毛善馀于1897年生于江山县吴村乡水晶山底,1911年春考入文溪高小,比戴春风晚一个班级,从文溪高小毕业时,改名毛人凤。不久考入杭州省立第一中学,仍与戴春风成为先后同学。王蒲臣是江山县城关镇人,1912年春考入文溪高小,比戴春风晚两个班级。王因年小体弱,常遇老生欺侮。戴总是挺身而出,为王打抱不平,王蒲臣为此感恩不尽。姜绍谟是江山县廿八都人,1913年春考入文溪高小。

1913年冬,戴春风以该校第一名的优异成绩毕业。毕业后,戴春风在县城浪荡了一段时间,结识了不少社会上的纨绔子弟,逐渐沾染上一些游手好闲、调戏妇女的恶习,有时躲在茅房里看女人小便,被抓住后却振振有词地说:“孔子曰:‘君子好德如好色’嘛!”儒家的礼学贡献被他用来作为调戏女人的遁词。

1914年,戴春风年满18岁,被母亲召回娶亲。新娘毛秀丛,是江山县风林镇地主毛应升之女,长戴春风两岁。戴春风与毛氏的结合,完全是蓝氏的杰作。蓝氏年轻守寡,独力支撑门面,处处有力不从心之感。早日给长子娶亲婚配,不但可以早日生儿育女,传宗接代,而且可以在家庭内多一帮手,维持生计。加之毛家经济条件较好,对戴春风在经济上也不无小补。戴春风完全遵从母亲的意愿和安排。婚后,夫妻感情尚好。第二年便生子善武。

1914年秋,戴春风离家赴杭州浙江省立第一中学就读,这是戴春风第一次走出浙西南山区。在省立第一中学读书期间,除了西湖的美景之外,震撼戴春风心灵的还有建于栖霞山南麓的岳飞墓和岳王庙,特别是岳飞墓两侧跪着的秦桧等人的铁像。30年后,他仍回忆说:“到过杭州的人,一定知道西湖有座岳坟,在那里跪着秦桧和王氏的铁像,游人莫不切齿唾弃,所谓‘青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣’。我相信日本帝国主义无论如何野蛮,也摧毁不了这有名的古迹。”

1915年,孙中山及各省革命党人发动讨袁的“护国战争”,杭州也深受影响。19岁的戴春风得到一本叫《神州光复志》的书,书中记述了辛亥革命的历史和过程。他被书中的故事和人物所吸引,一连读了几遍。多年后,他在谈到辛亥革命的起源时曾说:“所谓政治,就是解决大多数人的问题,在四万五千万中国人当中,汉族人毕竟占了大多数,慈禧太后却把汉人当作牛马,她说:‘我的东西宁赠朋友,不予家奴。’充分表现了她的欺内媚外的丑恶面目。那时满族的八旗子弟,呱呱坠地就有了粮饷,太不合理。于是一般爱国志士,便群起革命。”

以戴春风当时的生活境遇,对照满人八旗子弟呱呱坠地就有粮饷的社会制度,自是要大呼“太不合理”。

他委实是太穷了。在省立一中,同学中公子小姐们一个个穿绸着缎,锦衣玉食,神气十足。而戴春风的一套土布外衣是名副其实的“四季服”,从冬穿到春,从夏穿到秋。他在校内结识了不少朋友,互相之间请吃请喝,有时甚至偷偷地相约溜到杭州的花街柳巷鬼混一番。戴春风因囊中羞涩,处处受制于人,常受同学轻视讥笑,于是忍不住做些“顺手牵羊”的把戏。一天,戴春风溜出学校,直奔杭州市留真照相馆隔壁的旧货店。几天前,他在那里相中一件旧衣,苦于身无分文,无力购买。而身上的一套冬装早就破旧,急待更新。他苦思数日,终于谋得一条“良策”,决定用“瞒天过海”的手法,智取旧衣。戴春风来到旧货店里,看好与隔壁照相馆相通的边门,于是按照预定计划,拿起那件自己看中的衣服,对店堂里的伙计道一声:借件衣服照相用。话刚说完,不等店堂伙计答允,拔脚就从边门钻进隔壁“留真照相馆”,在照相馆没有停留,飞步冲了出去。旧货店的伙计每日里对顾客迎进送出,眼光老到,戴春风一进店堂,他已经从戴春风落拓的衣衫和紧张的神情中,对其起了警戒之心。见戴春风抓起一件衣服就跑,伙计心中冷笑一声,二话不说,拔脚就追。因伙计预先留了一手,看清了戴春风胸前有一枚“浙江省立第一中学”的校徽,并记住戴春风长脸、浓眉、大嘴的特征,故而一直追到学校进行告发。学校当局查出是戴春风所为,联系到平时同学的告发,自是怒不可遏,于是数罪并罚,一致决议,将戴春风立即开除出校。

戴春风在杭州举目无亲,被省一中扫地出门后,连栖身之地也没有。惶恐之中,猛然想起岳父毛应升有一姓徐的亲朋在杭州开了一家豆腐店,于是前去投靠,豆腐店徐老板念在同乡和亲朋的份上,也就接纳戴春风暂时栖身。

戴春风脱却学校的约束,更似一匹脱缰的野马,在杭州市里四处游荡,结交些鸡鸣狗盗、三教九流之类的人物,混混日子、开开眼界,倒也有几分惬意。一晃年关将至,徐老板的侄儿徐缙璜要回江山县,戴春风也起了思乡之情,决定和徐缙璜结伴而行。

一天早晨,徐缙璜、戴春风从杭州南星桥码头上了江山船,出钱塘、入富春江,溯流而上。不一日,船到浙北风景名城富阳码头小憩,戴春风瞅准机会独自上岸,搭上一条顺流而下的船折回杭州。他来到徐记豆腐店,向老板禀报,说船行到富阳后,上来两个流氓,故意串通好了在船上调戏妇女。其中一个流氓称被调戏的女子是自己妹妹,另一个流氓不肯罢休,在船上大打出手,引得船上的旅客纷纷围观。徐缙璜也挤在人丛中看热闹,不想两个流氓扭打之间,故意把缙璜绊倒,弄得船上一片混乱。一个流氓见状还热心地把缙璜扶起,口中连声道歉。缙璜起身后,不曾介意,只是整整衣衫,拍拍尘土,不想一摸身上,钱包不见了。不得已,只得在桐庐上岸,耽搁在那儿,连吃一顿饭的钱也没有了,终日以泪洗面。为此,他特赶来向老板禀报,火速接济。一番弥天大谎,居然编得绘声绘色,天衣无缝,不由徐老板不信。他当即给戴春风100元钱。请其速速赶回桐庐,交给缙璜,口里还一个劲地向戴春风道谢,称他路途辛苦。

戴春风拿了钱,来到僻静无人处,不觉放声大笑起来。他心想:这“过海神仙”并不难做,只要有一个聪明机智的脑子,有一张能说会道的嘴巴,不愁这世界上的蠢才不听摆布。他先到酒楼饱餐了一顿,安抚一下辘辘饥肠,再到服装店置办了一套衣服,然后又给母亲、妻子买了些衣料、年货,重新上了船,笃悠悠地转回江山。

戴春风回到保安老家,与母亲、妻子、儿子见面。儿子善武生得白白胖胖,活像一条小蚕,家人们都亲昵地称为“蚕倪”。戴春风听了这个称呼很是高兴,遂按谐音取乳名藏宜。晚上,待邻居客人们散去,戴春风才向母亲言明自己被学校开除,已经“改行做街头小生意赚钱”,这书是不能再读了,杭州也不能再去了。母亲想到自己的一番辛苦,付诸东流,不觉唉声叹气,潸然泪下。但因慈母爱心,恨铁不成钢,却也奈何他不得。其妻毛氏见丈夫虽无功名归来,从此却能厮守在一起,共享天伦之乐,倒也自有情趣。戴春风此后倒是安分了一段时日,在家里看看山林,读读史书,侍奉母亲,逗弄儿子,不觉过了一年有余。

无功名而归乡的戴春风除在家看守山林外,常于此桥大树下看史书