当这部书的初稿告竟时,忘神于故纸的我已是古稀之年。

尘累中的我毕竟是幸运的,在年逾花甲后才有了训释《论语》的念头,而年逼七旬时也才更多了些诠解《老子》的意兴。诚然,领略这两部经典的要谛,于生命局度的涵养尚须再假以时日,但领略者气血的盛衰也终是一种遭际,我担心在酝酿出更虚灵的运思境地前会永远失去当下这难得的属文机遇。就这样,经由五年断而又续的撰述,《老子疏解》脱稿了,我庆幸它的还算晚出,却也为它的仍嫌早成而忐忑。

老子虽以特操卓尔的一代隐者著称,但《老子》一书在此后的两千多年里却从未在人们的视野中隐没。《庄子》、《荀子》、《吕氏春秋》等先秦典籍对老子的道术已多有褒贬、品评,而《韩非子》中的《解老》、《喻老》则是阐绎《老子》的专篇文字。创始于汉末的道教“上标老子,次述神仙,下袭张陵”( 刘勰:《灭惑论》 ),以张陵为始祖的正一道所尊奉的经典即为《老子五千文》。魏晋之际玄风大畅,为融通儒、道的玄学所推尚的“三玄”亦首称《老子》。自汉魏以降,标举、称引、诠释、研琢《老子》者代不乏人,其或为道士,或为僧徒,或为仕宦,或为帝王,或为隐者,或为学究,凡所撰述单是传之于世或著录于载籍的注疏文本便不下四百种。仿佛是永远猜不透的哑谜,《老子》之秘旨至今仍在人们不懈的寻蹑中。不过真正说来,历来研治老学者多是由于当下人生忧患的激发才问途于《老子》的,而寓了某种终极眷注的《老子》也因此得以养其神韵以至于经久不衰。事实上,既已付梓的《老子疏解》亦复如此,疏解者的思绎中自始就涵泳了触悟于时势的人文运会的消息。

《老子》五千言辐辏于“道”,但“道”并不就是老子所拓辟的神思王国的君长。它不可拟想为本原性的物质实体,也不可拟想为宰制万有的精神实体。即使老子有“道之物”(

《老子》二十一章

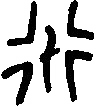

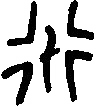

)之说,这称“物”以论“道”也不过是对“道”的拟物而谈;犹如以拟人方式所描绘的对象决不就是人,由拟物所申示的“道”亦决不就是万物之上或万物之外的又一物。考其源始,“道”字之形意所出颇耐人玩味。甲骨文中已有“道”的异构字“杦”(

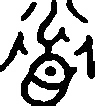

),最早出现于西周金文的“道”字写作“

),最早出现于西周金文的“道”字写作“

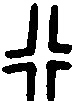

”,但无论是从行(甲骨文写作

”,但无论是从行(甲骨文写作

)从人的“杦”(

)从人的“杦”(

),还是从行从首(首指代人)的“道”(

),还是从行从首(首指代人)的“道”(

),其初始之意皆为人于十字路口寻路或辨路而行。寻路或辨路而行隐含着“导”向某一方位的意趣,而这则正可印证于唐人陆德明所谓“‘道’本或作‘导’”(

《经典释文·尔雅音义》

)。其实,“道”在老子这里是一个哲理化了的隐喻,它是对“道”字的源始“导”义的升华。这“道”意味着一种人生导向,也意味着此一导向上某种极致境地。从人生导向看“道”之所导,老子之“道”最深微、最亲切的宗趣乃在于因任自然,此即所谓“道法自然”(

《老子》二十五章

)。对“道”的如此训解,使《老子疏解》有了进于老子玄理之域的别一蹊径。

),其初始之意皆为人于十字路口寻路或辨路而行。寻路或辨路而行隐含着“导”向某一方位的意趣,而这则正可印证于唐人陆德明所谓“‘道’本或作‘导’”(

《经典释文·尔雅音义》

)。其实,“道”在老子这里是一个哲理化了的隐喻,它是对“道”字的源始“导”义的升华。这“道”意味着一种人生导向,也意味着此一导向上某种极致境地。从人生导向看“道”之所导,老子之“道”最深微、最亲切的宗趣乃在于因任自然,此即所谓“道法自然”(

《老子》二十五章

)。对“道”的如此训解,使《老子疏解》有了进于老子玄理之域的别一蹊径。

“法自然”而导人以“自然”,“道”之所导取方便以为言,“自然”亦可理解为相对于人之施为的天然。倘把人为的创设一言以蔽之为“文”,自然或天然则可一言以蔽之为“朴”。老子致思于“礼坏乐崩”的春秋末季,而礼乐的崩坏不过是诸多文事凋敝的表征;“郁郁乎文”的种种规制在萎谢了内在精神后徒然流为一种缘饰,这用汉代史家司马迁的话说即是“文敝”( 《史记·高祖本纪》 )。由消除“文敝”极而推之以摈绝任何人为之“文”,老子主张“见素抱朴”( 《老子》十九章 )或“复归于朴”( 《老子》二十八章 )。一如“道”,“朴”在老子这里也是一个富有哲理的隐喻,它以未经刀斧砍斫的本始之木喻示为“道”所法亦为“道”所导之自然。浑然之“朴”是对世俗的善恶、美丑之分的消解,因而似乎不再有价值取向的圭角,但消去价值抉择之圭角的“朴”本身即构成一种价值取向。由此,《老子疏解》遂把“朴”的价值取向与“反”( “反也者,道之动也”———《老子》四十章 )或“复”( “各复归于其根”———《老子》十六章 )的践修途径的一致,视为老子学说的臼机所在。

老子以“法自然”之“道”导人以“朴”,规诫作为这一世间唯一有着未可穷尽之欲求的生灵的人“知足”、“知止”( 《老子》四十四章 ),讽劝沉迷于“五色”、“五音”、“五味”、“驰骋田猎”、贵“难得之货”( 《老子》十二章 )的尘网中的人们“少私寡欲”( 《老子》十九章 ),并非出于对人生的厌薄,而是因着对生的根蒂保任的看重。依老子之见,逞欲而为以增益其生适为取死之途,唯有“不欲以静”( 《老子》三十七章 )方可生机不败而有望“长生久视”( 《老子》五十九章 )。“生”始终为老子所属念,从一定意义上说,老子之“道”诚可谓“生”之“道”或“生”之“导”。中国先民即重“生”,从殷商时期由神化花蒂———植物结果、生籽的生长点所在———而来的“帝”崇拜,到殷周之际以“生”为“天地之大德”( 《周易·系辞下》 )的《周易》的发生,“生”一直是中国古人致思以成学的根荄,老子虽称其“道”之要眇“玄之又玄”,而这玄微之理却终是相承于古来重“生”之一脉。立足于可切己体验的“生”,以悟解《老子》诸多最终系之于“生”的“恍惚”之辞,并就此分辨古来重生意识在老子这里发生的变化,是《老子疏解》窥寻老学底蕴的隐在法门。

对于人说来,“生”而“长生”的最可直观的楷范是天地;相形于总在生灭兴败之运遇中的万物,不见衰朽的天地堪称之以长久。天地不谋其始,也不虑其终,不呈其所好,也不示其所恶。它没有生的眷注,反倒留住了生机的朴讷;它无心于自身的永存,反倒赢得了绵延中的长久。此所谓“天地之所以能长且久者,以其不自生也,故能长生”( 《老子》七章 )。“不自生”而“长生”即无所施为、自然以生,这“生”倘以“有”视之,则“不自生”亦可以“无”视之,其“无”、“有”的相即于一体正可谓之“玄”。“地法天,天法道,道法自然”,天地“不自生”而“长生”原是“法道”、“法自然”以生,因而天地“不自生”而“长生”之“玄”乃为“法道”、“法自然”之“玄”。由天地之喻了悟“道”的“无”( “无名”、“恒无欲” )、“有”( “有名”、“恒有欲” )一体之“玄”性,了悟作为“道”的发用的“生而弗有,为而弗恃,长而弗宰”的“玄德”( 《老子》五十一章 ),有化诡晦为平易之效,于此则略可瞥见《老子疏解》自亲近可感处冥会老学玄致的思绎特征。

《老子》可视为一首诗,一首由玄澹之雅怀唱出的朴浑的大诗。诗自是不会有达诂的,但若找到了诗眼,也总能看出几分究竟。毋庸讳言,与两千多年前老子遭遇的时势相比,今日人类或正处在范域更大而危机更深的“文敝”之世。当年以“道”、“德”立论而以“复朴”规讽世人的《老子》并未为时彦所青睐,而今日重诵《老子》亦多被视为旧籍之考释。然而,老子那种种“若反”的“正言”( 《老子》七十八章 )果然迂远而不切时弊么?老子曾自谓,他怀揣的乃是一颗“愚人之心”( 《老子》二十章 );这位“独异于人”的愚者甚至会祈望过久沉迷于“智慧”( “智慧出,安有大伪”———《老子》十八章 )的世人“复归于婴儿”( 《老子》二十八章 )以“比于赤子”( 《老子》五十五章 )。不过,有谁能说对于此城府已深的世道的窥破不需要赤子的眼光呢?或者,《老子》这首大诗的诗眼就在这里,《老子疏解》正是从这里冒昧地看入去。

二〇一六年六月三十日

于北京回龙观