本书于2010年年底完稿,其后一年间并未发生何事让我改变原先的观点,即西方与其他地区之间历时500年的“大分流”即将落幕。就在我行文之时,欧盟正经历着一场经济政治危机,在被誉为西方文明摇篮的雅典和罗马,当局政府正处于风雨飘摇之中。颇具象征意味的是,2011年10月,欧洲金融稳定基金的负责人飞抵北京寻求中国投资人对欧洲货币联盟的支持。昔日辉煌的欧洲竟衰败至此。

35年前,德国人的平均富裕程度是中国的15倍,而今天这一差距已不足3倍。回溯至1980年,中国占全球经济产值的份额仅为2.2%,是德国的1/3。根据国际货币基金组织预测,到2016年,中国占全球经济产值的份额将达到18%,6倍于德国。事实上若以购买力平价衡量,中国将在这一年赶超霸主美国,成为世界第一大经济体。至于若以美元计算,中国何时能超越美国,则要视人民币与美元的汇率而定。但很少有人(至少在中国)会认为美元能够在可预见的未来走强。

正当西方国家经济发展滞缓之时,中国的经济却在以8%或9%左右的速度增长,工业产值年增长率达到15%。以美元计,中国的资本投资也高于美国。2010年,中国股票市场上首次公开募股的价值是纽约市场的3.5倍。这一经济奇迹所带来的社会意义同样令人惊叹。根据瑞士信贷(Credit Suisse)统计,在中国,拥有10 000~100 000美元财富的人口比例为1/3;而在印度,拥有同样财富的人口比例仅为7%。我们正处于东西方经济运势的拐点,近500年的历史到此将面临一个分水岭。

在本书中,我提出西方之所以能在1500年后崛起并领先于世界其他地区(包括中国),要归因于一系列的体制革新,我将此称为“撒手锏”。

1.竞争。欧洲的政治处于割据状态,形成多个君主制国家或共和制国家,其内部又分割为多个相互竞争的集团,现代商业集团便发轫于此。

2.科学革命。17世纪,数学、天文学、物理学、化学和生物学的所有重大突破均发生在西欧。

3.法治和代议制政府。这一最优的社会政治秩序出现于英语国家,它以私有财产权以及由选举产生的代表着财产所有者的立法机构为基础。

4.现代医学。19世纪和20世纪医疗保健的所有重大突破都发生在西欧和北美,其中包括对热带疾病的控制。

5.消费社会。随着工业革命的兴起,以棉纺织品为发端,涌现出大量提高生产力的先进技术,同时对物美价廉的商品的需求也随之扩大。

6.工作伦理。西方人最早将更广泛而密集的劳动和更高的储蓄率结合在一起,从而促进了资本的持续积累。

几百年来,这些撒手锏为欧洲或派生的北美及澳大利亚所独享。西方人不仅比其他地区的人更富有,而且在体格上更高大,更健康和长寿,他们也变得更为强大。自日本开始,非西方国家相继效仿搬用这些撒手锏。东西方差距之所以在我们这个时代开始缩小,尤其是中国在1978年实行改革开放后开始崛起,其中一半原因便是因为这些国家成功地借鉴了西方经验,而另一半原因则是西方国家自己却在逐渐摒弃这些成功的秘诀。

我们不妨扪心自问:如今谁的工作伦理观念更强?韩国人每年平均工作时数比美国人高出40%。韩国学校每年学期常长达220天,而美国则为180天。消费社会又如何?你是否知道世界最大的30家购物商场中有26家位于新兴市场,大多坐落在亚洲,而位于美国的仅有3家?现代医学又怎样呢?的确,美国的医疗支出水平无人能及:美国医疗支出占国内生产总值的比例是中国的3倍。但它的公共医保在效果上却并没有好于中国3倍。

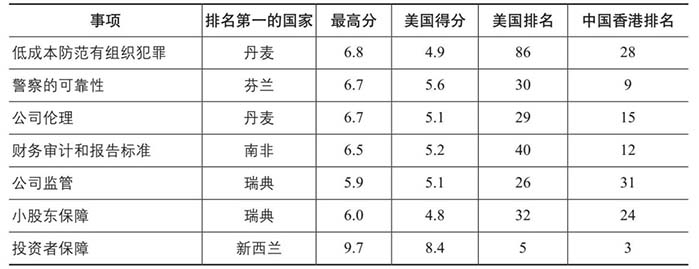

法治的情况又怎样呢?许多美国人仍坚信他们的法律体系最为健全,认为它最大程度地保障了企业家、投资人和消费者的利益,但是最近的世界经济论坛执行意见调查的结果显示并非如此。下表选取了衡量政府效能的16个标准,着重考量法治方面的成效,它囊括了从私有财产权保障到腐败监管以及有组织犯罪的防范控制等各方面。

世界经济论坛执行意见调查对法治的衡量

注:执行意见调查各项指标的分值范围大多为1~7分,7分为最优;投资者保障这一项除外,该项指标的分值范围为0~7分。

从表中可以看出,在16个领域中,美国在15项上都不及中国香港,这个结果令人震惊,这一事实也鲜为人知。事实上美国只在投资者保障这一个方面挤入了世界前20名;而在其他各个方面,它都表现得差强人意。诚然,中国仍在许多指标上落后于美国,但也并非全然如此。而中国台湾与美国相比,更是在16个指标中胜出10项。唯一能让美国立法者、律师和执法者稍感安慰的是,其他西方国家情况更糟,尤其是南欧。

鉴于这种评分和排名是通过调查得出的,我们或许可以认为它存在主观偏差。但中国商人对其本国政治家的评价比美国人对其本国政治家的评价更高却是事实,对此美国是应引起重视,还是付之一笑?事实上,另一些研究机构通过其他方法在对各国法治进行考量后,也得出相似的结论。近期传统基金会就财产权保障方面对各国进行评测,美国在总分100分的分制下得到85分,中国为20分。但是中国香港和新加坡均得到90分,高出美国5分。在抵制腐败方面,美国得到75分,远高于中国(36分),但再次落后于中国香港(82分)和新加坡(92分)。

科学情况怎样呢?世界知识产权组织的最新数据显示,东盛西衰的趋势仍在延续。如果以授予国际专利的数量衡量(必须承认这一衡量标准并不完美),西方的优势正遭受侵蚀。中国已然在2009年超过了德国。最后说到竞争,正是这个撒手锏将四方割据的西方国家推向了与中央集权制的封建中华帝国迥然不同的发展道路。幸运的是世界经济论坛在过去30多年中,每年都会对全球竞争性进行一次综合调查。自该机构在2004年采用现行的测评方法后,美国的竞争性平均分值从5.82降为5.43,为发达国家中跌幅最大的国家之一。与此同时,中国的分值则从4.29跃至4.90。

即使在苹果公司首席执行官史蒂夫·乔布斯去世之后,许多美国人依然相信未来的世界格局仍如同iPhone:“加州设计”与“中国组装”。他们错了。西方的主导地位将终结于我们这个时代。它的终结不仅仅是因为世界其他地区终于学会使用西方的撒手锏,也是因为西方未能弘扬这些撒手锏,甚至已将其舍弃。

中国对美国构成的经济挑战不仅仅是程度大小的问题,根据某些评论家的说法,两个超级大国之间的角逐也是两种模型的较量:它是资本主义和社会主义市场经济之战。

“华盛顿共识”是为了促成亚洲及其他地区的新兴市场实现经济转轨而设计的十项经济政策,包括:加强财政纪律,压缩甚至消灭财政赤字;扩大税基,降低边际税率;实施利率和汇率市场化;实施贸易和资本流动自由化。当亚洲经济遭受1997~1998年金融危机重创时,美国评论家纷纷对遭受重创国家“裙带资本主义”的缺陷表示哀叹。

今天,美国在经历了大萧条以来最严重的一次金融危机之后,世界也由此改变。2008~2009年金融市场的崩溃,不仅暴露了资本主义体制根本性的脆弱,中国在抵抗华尔街内爆余波时所展现的强大力量也暗示着是时候拥抱新的“北京共识”了。

在许多方面这都是一场关于中国的争论。布雷默自己也写道,“中国掌握着关键”。然而将中国近期取得的经济成就都归因于国家的力量而排除市场的作用是否切实呢?这要取决于你来到的是中国的什么地方。比如在上海和重庆,中央政府的影响较大。而在温州,它那种以企业和市场为导向的活跃的经济不亚于我去过的其他任何地方。

事实上,世界大多数国家对经济均有所干预,只是在干预的强度上和广度上有所不同。

让我们首先问一个可以用经验数据作答的简单问题。世界上哪个国家对经济的干预程度最高,而哪个国家又最低?国际货币基金组织公布了各国的政府支出占国内生产总值的比例。一些极端的国家,比如东帝汶和伊拉克,它们的政府支出超过国内生产总值;而另一些国家,比如孟加拉国、危地马拉和缅甸,它们的政府支出比例则低得匪夷所思。忽略这些极端的例子,我们来看看中国的情况。中国该比例从30年前的28%降为2009年的23%,根据这一标准,中国在183个有数据可考的国家中排在第147位。德国的政府支出占国内生产总值的比例为48%,排在第24位。美国的比例为44%,恰好也排在第44位。根据这种标准,国家干预属于欧洲现象,而非亚洲现象:丹麦、法国、芬兰、比利时、瑞典、奥地利、希腊、意大利、荷兰、匈牙利和葡萄牙,它们的政府支出占比更是高于德国,丹麦的数据为58%,是中国的两倍有余。

若考察政府的消费性支出水平,即剔除转移性支出或投资支出、政府对商品和劳务的购买占国内生产总值的比例,也可以得出相似的结果。再次忽略一些极端例子,作为购买者,对经济影响最大的政府仍是欧洲国家:丹麦(27%)远高于德国(18%),美国为17%,中国内地则为13%,中国香港地区为8%,中国澳门地区为7%。中国唯一超过西方国家的方面是公共部门固定资本的巨大比重。根据世界银行的数据,2008年中国这一支出占国内生产总值的比例为21%,为该比例最高的国家之一,它反映出在基础设施投资方面,中国政府仍起着主导地位。西方发达国家这一支出的相应比例微乎其微,在西方,政府更像一个挥霍者而非投资者,它们以借贷来购买商品和劳务。

由此可见,如果我们想要了解在当今世界政府和经济关系的变化,我们必须避免简单地将某经济体归结为“国家干预”。我们这个时代并非要在社会主义市场经济的中国与市场资本主义的美国,以及夹在中间的欧洲三者之间分出高下,而是需要考虑如何在重于财富创造的经济体制和重于财富调控、再分配的政治体制两者之间找到适合的平衡点,并最大程度地杜绝寻租行为,即各式各样的“腐败”现象,在公共部门和私人部门的交汇处相当容易滋生这种行为。

然而本书并非确定无疑地宣告中国的世纪即将来临,相反,我始终认为中国在未来的数十年中同样面临着严峻的挑战。在为本书作序之前,我用了3周时间游览了中国,这也是我5年来第五次来到中国。除去在北京的几日,我避开了西方游客偏爱的观光点。我去了延安,在那里毛泽东于20世纪30年代确立了他在共产党内的领袖地位。我去了秦始皇陵,这位始皇帝在2 000多年前将中国铸造成一个统一的大帝国。我去了有火炉之称的重庆,这座位于长江上游的特大城市正在高速发展。我去了尘土飞扬的湖南长沙,我还去了闷热的安徽合肥,我甚至在璧山的旅舍中度过了一晚,这是安徽南部一个僻静的乡村,时间似乎在这里停顿了百年。

然而璧山只是个例外。除此之外我所经过的地方,放眼看去,四处充斥着城市住宅房地产投资过热的迹象。每个城市的城郊都林立着正在施工的公寓楼群。这些建筑是中国应对西方金融危机时遗留下的后果。在2008年9月后的数月中,美国金融体系摇摇欲坠,中国国内的银行遂以前所未有的规模放出贷款。最大的借款人便是房地产开发商和当地政府。由于通货膨胀率高于银行存款标准利率,中国日渐庞大的中产阶级便被吸引到房地产热潮中。人们在已经拥有一套或数套住房的情况下仍购买新公寓作为投资,甚至在入住前就转手卖出赚取差价。中国人民银行针对这些以及其他通货膨胀信号作出反应,在2011年提高了利率和银行准备金以限制贷款规模。然而依靠向某些非官方贷款人(影子银行、表外工具、投资信托)融资,房地产热潮仍持续了多月。2008年中国官方银行贷款额为国内生产总值的97%,该比例如今达到了120%。没有人确切知道非官方的贷款金额,估计为国内生产总值的15%~60%。这与西方的房地产泡沫非常相似,虽然它带着些中国特色。在我撰写前言之时,中国当局正在着力解决房价下跌以及冒进的开发商无力还款所产生的一系列问题。

此外,中国的经济发展需要大量消耗自然资源。在未来数十年中,中国会愈加痛苦地发现这种原料的供给刚性将严重制约它的发展。

而在可预见的未来,另一种失衡无疑会变得更为尖锐,那就是男女比例的失衡。据美国企业研究所人口学家尼古拉斯·埃伯施塔特统计,在中国0~4岁的儿童中,每100名女童对应着123名男童,这一失衡程度比50年前严重许多,当时每百名女童对应的男童为106名。这意味着今天中国这些新生儿成年后,将面临着潜在配偶长期短缺问题。根据中国社会科学研究院调查,每5名男性青年中会有一名单身。在20~39岁的年龄层中,男性将比女性多出2 200万人。问题是如此巨大的男性剩余人口将产生怎样的后果。根据德国学者贡纳尔·海因索恩的研究,欧洲在1500年后的帝国扩张就是男性“青年膨胀”的结果。日本在1914年后的帝国扩张也是类似的青年膨胀所导致的。

40年前,理查德·尼克松比其他多数人更早地察觉到中国的巨大潜能。他在深思后说:“你可以静想一下,假如任何一个体制健全的政府能够控制中国大陆,天哪,那世上就没有一个国家能与之匹敌。我的意思是,如果8亿中国人在一个健全的体系下有效组织起来……那他们将主导世界。”一些评论家认为这一预言正在成为现实。但是中国作为一个新生的超级大国,是否会继续依照该国领导人所设定的目标,一以贯之地走“和平崛起”的发展道路,却令人心存疑窦。相反,1972年尼克松总统访华后建立的中美之间实力不对等的伙伴关系,很有可能发展为实力相当的敌对关系。

中美之间是否会像1950~1953年朝鲜战争时期那样再度交恶?这点并非没有可能。正如亨利·基辛格最近的提醒,100年前正是德国的崛起在经济上和地缘政治上对英国构成威胁,引发了战争。此外,在久拖未决的中国台湾和朝鲜问题上,中美两国也存在难以弥合的分歧。基辛格也曾说过,中国的崛起可能“导致世界格局再次出现两极分化”,引发新的“冷战”(甚至可能是“热战”)。但基辛格仍保持乐观态度,他援引了中国外交政策专家郑必坚的观点,郑必坚主张中国“要超越世界近代以来后兴大国传统的崛起之路”,“不走德国那种谋求霸权引发第一次世界大战的老路”。基辛格建议,美国不应“组织拉拢亚洲其他国家来牵制中国,或是建立一个民主国家集团,与中国进行意识形态的对抗”,而是应该采取更好的方式,与中国相互协作,共同建设一个新的“和平社区”。

然而奥巴马总统似乎选择了相反的道路,他向中国下达了“战书”。2011年11月,奥巴马总统在澳大利亚发表演讲,美国计划在此处驻扎2 500名海军士兵,他宣称:“美国将全力参与21世纪的亚太事务,你们不必对此存有怀疑。”他随后前往巴厘岛,与跨太平洋伙伴关系的代表会晤,惹人注意的是中国被排除在这个组织之外。6个月前,国务卿希拉里·克林顿即语出惊人,她称中国政府害怕所谓的中东阿拉伯之春,她在接受《大西洋月刊》采访时告诉杰弗里·戈德堡:“他们在为此担心,他们试图阻挠历史前进,这无疑是螳臂挡车,他们无法阻挡历史。”这些言论首次表露出华盛顿当局正在考虑采取更具对抗性的战略来抗衡中国的崛起,此外,他们还威胁把中国贴上“货币操纵者”的标签,或是在国会中制造保护主义舆论。

世界在经济、社会和地缘政治上都正处于全球转变期,此时我们迫切需要对历史有一个深刻认识,没有这种认识,我们将可能重复历史的错误。本书包含了两大思想,它们在东西方文明的交汇之际为读者提供了适时的视角。第一个思想揭示了各种文明(不同于帝国)之间的冲突是可以避免的。通过交换思想、参效体制,不同文明在接触中可以实现并存,甚至相互融合。

第二个思想涉及历史变革,它认为历史变革并非以渐进的方式来临。历史由临界点组成,它充满了非线性结果和随机行为。那些随意预言东方崛起、西方衰败的人要知道“协同进化”(基辛格语)也可能发生,同样那些认为历史会按“协同进化”方式发展的人也应认识到革命爆发的突然性,这也是所谓的专家难以预料的。