在巴伦西亚湖和周围山谷紧锣密鼓地工作了三周后,洪堡结束了他的考察。是时候继续向南朝着奥里诺科河进发了。不过,他们首先要穿越亚诺斯平原。1800年3月10日,距离从加拉加斯出发整整一个月,洪堡一行进入了这片荒凉、野草丛生的大草原。

地上积了厚厚的一层尘土。平原坦坦荡荡,看不到边界,地平线在热浪中微微颤动。除了成堆的干枯野草和成片的棕榈树林,其他什么都看不到。烈日无情地炙烤着大地,土壤干硬龟裂。洪堡将温度计插入土中,读数飙升至50℃。刚刚从人烟稠密的阿拉瓜山谷离开,洪堡觉得突然“跌入了巨大的孤独”。他在日记中写道,有些时候空气完全停滞,没有流动,“一切事物都像是完全静止了”。没有云彩的遮蔽,他们在晒干的土地上艰难行进,把树叶塞到帽子里,以此来隔绝毒辣的日照。洪堡穿着宽松的裤子、齐腰马甲和朴素的亚麻衬衣。他还带了一件外套,以备在较冷的时候穿,另外还一直戴着一条白色的软布领巾。这是当时欧洲最舒适的穿着,轻便、容易洗涤——但即便如此,他还是觉得酷热难耐。

在亚诺斯,他们遇到过沙尘暴。频繁出现的蜃景残酷地将清凉新鲜的水源展现在他们面前,然而可望而不可即。有时他们选择在夜间赶路,以躲避白天的高温。又饿又渴是常有的事。有一天,他们经过一个小农庄——那里只有一间农舍,另外有几幢小茅屋环绕周围。尘土满身,日照灼热,他们急切地想要洗个澡。农庄的主人不在,领头的伙计把他们领到一个附近的小水塘。虽然水体浑浊,但至少比地上凉快些。洪堡和邦普兰兴奋地脱掉脏衣服,但刚踏进水塘,就发现一条原本在对岸趴着不动的鳄鱼旋即决定加入他们。说时迟,那时快,二人狼狈地跳出水塘,抓起衣服,拔腿就跑。

虽然亚诺斯环境恶劣,但洪堡仍然为这里广阔的地势着迷。他写道,这里平坦的地貌及其令人生畏的体量“让心灵充满对永恒的体悟”。行程过半时,他们到达了小市镇卡拉沃索(Calabozo)。洪堡从当地人口中得知,附近的很多浅水洼都备受电鳗侵扰。这简直是难以置信的好运气!

洪堡一行在亚诺斯

从在德国进行“动物电”实验的时候起,洪堡就一直盼望有机会研究这种非凡的鱼类。传言这种体长5英尺的奇怪生物能够发出高达600伏的电击。

问题在于如何抓住这些电鳗:它们潜伏在水底的淤泥中,无法用网捕捉,而且触碰它们可能有生命危险。当地人想了一个主意:他们从亚诺斯平原圈来30匹野马,将它们一齐赶入水塘;马蹄搅动了塘底的淤泥,电鳗受到巨大的惊扰而出动,放出强力电击。洪堡望着这番残酷的奇观,目眩神驰:野马受痛,高声嘶叫;跳动的电鳗抽打马腹,水面波澜翻腾;一些野马不支倒下,被同类踩踏,最终溺亡。

野马与电鳗的搏斗

终于,电击的强度逐渐减弱,精疲力尽的电鳗缩回泥中

,洪堡得以用干燥的木棍将它们拉出来——但他等得还不够久。当他与邦普兰试图解剖电鳗时,仍遭到了强烈的电击。在四个小时的时间里,他们进行了一系列危险的实验,包括用两只手同时接触电鳗、一只手触摸电鳗而另一只手触摸一块金属,或洪堡同时握住电鳗和邦普兰的手(于是电击传到了后者身上)。他们一会儿站在干燥的地面上,一会儿站到有水的地面上;他们接通电极,用浸湿的封口蜡蜡棒触碰电鳗,或者用潮湿的黏土和棕榈叶纤维等能获得的一切材料做成绳索,将它们提起来。毫不意外,一天下来,二人都已筋疲力竭。

,洪堡得以用干燥的木棍将它们拉出来——但他等得还不够久。当他与邦普兰试图解剖电鳗时,仍遭到了强烈的电击。在四个小时的时间里,他们进行了一系列危险的实验,包括用两只手同时接触电鳗、一只手触摸电鳗而另一只手触摸一块金属,或洪堡同时握住电鳗和邦普兰的手(于是电击传到了后者身上)。他们一会儿站在干燥的地面上,一会儿站到有水的地面上;他们接通电极,用浸湿的封口蜡蜡棒触碰电鳗,或者用潮湿的黏土和棕榈叶纤维等能获得的一切材料做成绳索,将它们提起来。毫不意外,一天下来,二人都已筋疲力竭。

电鳗也使洪堡重新思考电力和磁性这一普遍现象。在目睹野马与电鳗的残酷搏斗时,洪堡联想到了制造闪电、使金属相互吸引以及转动罗盘磁针的无形力量。这是他典型的思考模式:从一处具体细节或观察出发,逐渐推广到更广泛的范围中进行考量。他写道,这一切都“同出一源,并在同一永恒、无所不包之力量的作用下融为一体”。

1800年3月底,离开加拉加斯近两个月后,洪堡和邦普兰终于到达地处阿普雷河畔圣费尔南多的嘉布遣会驻地。他们将从此地划船沿阿普雷河东行,穿过热带雨林,抵达奥里诺科河下游。这段路程的直线距离大约为100英里,但蜿蜒的水道增加了一倍多的距离。找到阿普雷河汇入奥里诺科河的河口之后,他们计划沿着奥里诺科河南行,途经阿图雷斯急流和麦普雷斯急流,深入白人探险家鲜少涉足的内地。他们期待在那里找到卡西基亚雷河,那条传说中连接了伟大的亚马孙河与奥里诺科河的水道。

3月30日,他们从阿普雷河畔圣费尔南多雇到的船只正式启航,满载着够用四周的补给品——并不够维持全部行程,但小船装不下更多东西了。他们从嘉布遣会的僧侣那里买到了香蕉、木薯、鸡、可可豆,以及酸角树结的荚果——据说它的汁液可以将河水变成新鲜可口的酸甜饮料。其余的食物就要靠自己获得了:鱼类、乌龟蛋、鸟或其他野味,也可以用囊中的酒从当地的原住民部落那儿换取更多的食物。

和其他欧洲探险家相比,洪堡和邦普兰并没有携带大批随行人员:只有4名当地人负责划船,另一个人掌舵。他们从库马纳带来的仆人何塞,还有本省殖民地总督的妻弟决定加入他们。洪堡并不在意孤独,正相反,现在没人打扰他的工作,更何况大自然已经为他提供了足够多的兴奋。并且,邦普兰一直陪着他,既作为研究上的同事,也作为朋友。过去的几个月已经让他们成为相互信任的同伴,洪堡在巴黎遇到他时的直觉是正确的。邦普兰是一位出色的植物学家,善于野外考察,并且毫不在意冒险中遇到的困难,在最惊险的情形下也能保持冷静。更重要的是,不管发生什么,他总是那么乐天开朗。

奥里诺科河上的一艘船

划着小船在阿普雷河上航行,继而前行在奥里诺科河之上,一个新世界在他们面前展开。船上的视野绝好:他们看到几百条鳄鱼在河岸上晒太阳,张着大嘴——其中很多条都长达15英尺,甚至更长。它们一动不动,看上去像是一段树桩,直到突然悄无声息地钻入水中。鳄鱼的种群庞大,几乎每时每刻都能见到一两条。望着它们粗大且布满鳞片的尾巴,洪堡想起儿时在书中看过的龙。途中还不时有巨大的红尾蚺从船边游过,但他们仍然冒着危险轮流下水洗澡,其他人负责监视周围动物的动向。在水上旅行的日子里,他们还碰见大群水豚——世界上最大的啮齿动物,以亲缘关系为基础群居,像狗一样用前足击水游泳。水豚看上去像体型更大、鼻吻部形状圆钝的豚鼠,每只可能重达50千克。比它更大的是貘,体形像猪,害羞而独来独往;它们用厚实的短鼻翻弄水边的灌木丛,寻找能食用的叶子。但附近也同时出没着它们的天敌——拥有漂亮斑纹的美洲豹。夜间,洪堡有时能在昆虫不息的嗡鸣声中听到淡水豚透过喷气孔发出的声音。他们经过一些岛屿,上面栖息着数千只火烈鸟、白鹭,以及嘴呈扁平刮板状的粉红琵鹭

。

。

洪堡一行白天赶路,晚上在河边的沙地上扎营——他们总是把仪器和收集来的标本放在中间,在周围架上吊床,并点上好几个火堆,构成一个保护圈。如果有可能,他们就把吊床系在树干上,或者把桨竖直地插在地里,再把吊床挂上去。在湿漉漉的雨林中,经常难以找到足够干燥的树枝,但为了防备美洲豹和其他动物,他们必须想办法生火。

雨林中危机四伏。一天夜里,一名印第安划桨手突然惊醒,发现一条蛇正盘在他所躺的兽皮下面。另一晚,所有人都被邦普兰突然的惨叫惊醒:他正在吊床上熟睡时,一只毛茸茸的锐利爪子突然悄无声息地落在他的肚皮上——一定是美洲豹,邦普兰想到这里就害怕得全身僵硬。但洪堡爬过去查看,发现那不过是附近部落饲养的一只驯化了的野猫。数天后,洪堡自己却几乎和一只隐藏在重重树影里的美洲豹狭路相逢。他吓得魂飞天外,想起向导曾经教过他的方法——不要跑、不要摆动手臂,慢慢地向后挪步,终于脱离了危险。

动物并不是唯一的威胁。有一次,洪堡不小心让一种箭毒从瓶子里漏了出来,自己差点误触沾在衣服上的箭毒,几近丧命。这种剧毒物质一旦与血液接触,就会麻痹人体致死。这种毒药的烈性让洪堡叹为观止。他从当地部落获得了一点样品,毒药从瓶子里漏出来沾在了袜子上。他是第一个描述其制作过程的欧洲人,却也差点因此而丢了性命。如果他把因昆虫叮咬而布满血痕的脚穿进袜子里,那么毒药就会麻痹他的横膈膜和肌肉,最终令他在万般痛苦中窒息而亡。

虽然险象环生,洪堡仍然为雨林的神奇而着迷。夜间,他喜欢聆听猴群的鸣叫,辨认不同物种的独特声线——震耳欲聋的啸叫来自吼猴,它们会弹跳着在雨林中穿行极远的距离;其他猿类的声音轻柔, “像长笛发出的乐音”“抱怨似的哼鸣”。雨林中充满生机。洪堡写道,这里有“那么多种声音都在告诉我们,自然中的一切都在呼吸”。和巴伦西亚湖附近的农业区相比,这里才是“人类不曾打扰自然之道”的太初世界。

在雨林中,他能够实地观察到很多欧洲只存有博物学标本的动物。他们把捕捉到的鸟类和猿猴养在芦苇编成的大篮子里,或者用长绳索拴住,希望最终把它们带回欧洲。洪堡最喜欢的是伶猴:身形小、尾巴长、毛色灰而柔软,面部有一块白斑,像是戴了一副心形面具。它们身姿美好,可以优雅地在树枝间跳跃,不费吹灰之力;这也为它们赢得了一个德语名称 Springaffe,意为跳跃的猴子。伶猴极难活捉,唯一的办法是用装有毒箭头的气枪杀死母猴,等它从树上坠落下来,然后将抱住母亲不放的小猴从母猴身上拉开。其中一只被他们捕获的小猴非常聪明,总是试图伸手去抓洪堡藏书中印有的蚱蜢和黄蜂。洪堡非常惊讶,小猴竟然只对画有它喜欢的食物(比如昆虫)的内容感兴趣,对人体和其他哺乳动物的骨骼图完全置之不理。

没有什么地方能比这里更好地观察动物与植物了。洪堡置身在地球上最壮观的生命之网中,这张由“活跃的有机力量”构成的网络。他狂热地追寻着每一条线索。他在家信中自信地写道:一切事物都是自然之力量与柔情的见证,从大得可以“吞下一匹马”的红尾蚺,到轻巧地悬飞在一朵花上的小蜂鸟。这是一个充溢着生命脉动的世界,人类在其中“无足轻重”。

一天夜里,当他再一次被野兽们此起彼伏的尖叫声吵醒时,洪堡决意剥开其中的层层原委。印第安向导曾告诉他,这些叫声不过出自动物们对月亮的崇拜。洪堡认为这是无稽之谈。他意识到,这场宏伟的大合唱来源于动物之间“一场持久而愈演愈烈的战争”。美洲豹在夜间捕猎,追逐在茂密灌木丛中逃奔的貘,从而又惊动了睡在树顶的猿猴;当猿猴发出凄厉的哀鸣,这声音又惊动了鸟群,进而唤醒了整个动物世界。每丛灌木里、每条树皮裂缝中、每块泥土里都有生命的脉动。洪堡说,这场骚乱完全是雨林深处“某种角力”的结果。

在旅行中,洪堡一次又一次地见证了这些角力的场景。水豚从河里跳窜出来,奋力逃脱鳄鱼的致命大嘴,却不巧撞上了等在丛林边缘的美洲豹。同样地,在海上航行时,他目睹飞鱼受到海豚尖利牙齿的威胁而跃出海面,却在空中被信天翁逮了个正着。洪堡在笔记中写道:人类的缺席使动物得以繁衍生息,但其规模“仅受限于自身”,即受到彼此构成的生存压力的限制。

洪堡认为自然是一张充满了残酷斗争的生命之网,这不同于当时的主流观点:当时,更多人将自然视为平稳运转的机器,每个物种都有神所赋予的特定地位。林奈曾论述过类似食物链的观念:鹰捕食小鸟,小鸟捕食蜘蛛,蜘蛛捕食蜻蜓,蜻蜓捕食马蜂,马蜂捕食蚜虫——但他把这条链条看作和谐的平衡。每一种动物和植物的存在都有神赐的目的性,它们以正确的数量繁殖,从而使这一平衡保持恒定。

然而洪堡见到的并不是这样的一座伊甸园。他写道:“黄金时代早已结束。”动物之间相互忌惮,并通过搏斗求得生存。不只是动物,他还曾目睹凶猛的攀缘植物将雨林中的大树紧紧缠住。在这里,不是“人类具有破坏性的双手”,而是植物对光照与养分的竞争左右了它们的生命过程与生长状况。

洪堡与邦普兰继续溯着奥里诺科河而上。他们的印第安船员每天都冒着酷暑划船12个小时以上。水流湍急,河面至少有2.5英里宽。从阿普雷河起航三个星期之后,也就是在奥里诺科河上航行的第11天,河面开始收窄,他们接近了阿图雷斯急流和麦普雷斯急流。在这处位于加拉加斯以南500多英里的地方,奥里诺科河冲过层层峰峦,形成一系列仅有150码

宽的险滩。周围环绕着花岗岩巨石,上方则是浓密的森林。几英里以内,急流步步跌落,击跃过数百块礁石;河水呼啸回旋,激起盘桓不散的水雾弥漫在空气中。每一块礁石和每一片岛屿上都覆盖着茂盛的热带植物。洪堡为这些“壮美的自然景象”而惊叹:虽然如同幻境,却也暗藏杀机。

宽的险滩。周围环绕着花岗岩巨石,上方则是浓密的森林。几英里以内,急流步步跌落,击跃过数百块礁石;河水呼啸回旋,激起盘桓不散的水雾弥漫在空气中。每一块礁石和每一片岛屿上都覆盖着茂盛的热带植物。洪堡为这些“壮美的自然景象”而惊叹:虽然如同幻境,却也暗藏杀机。

某日,他们的小舟险些被一阵狂风掀翻,船的一头开始下沉。洪堡在危急关头抓住了他的日记本,但书籍和植物标本还是掉进了水里。他几乎肯定这次要没命了:想到鳄鱼和巨蟒四伏的河水,所有人都惊慌失措。只有邦普兰还保持冷静,并且开始用掏空的大瓢把水从船里舀出去。“别担心,我的朋友,”他对洪堡说,“我们会没事的。”日后,洪堡将回忆起邦普兰遇事沉着的品质。最后,他们仅丢失了一本书,并且将捞上来的植物和记录重新晒干。掌舵的印第安人既觉得惊讶,又觉得好笑:“这些白人”(他称洪堡他们为 blancos)把他们的书籍和收集来的标本看得比命还重要。

蚊子是最讨厌的滋扰。无论洪堡多么迷恋这个陌生的世界,都没法不为这无休止的缠斗分神。他们想尽一切办法,但穿上防护衣或用烟熏都没有用,挥舞手臂或者扇动棕榈树叶更是徒然费力。洪堡和邦普兰被咬得全身是包,皮肤上出现了奇痒的肿块,甚至连说话都变得十分困难,因为蚊子会直接钻进他们的嘴和鼻孔,引起剧烈的咳嗽。解剖植物或者用仪器观测天象成了一种苦刑:洪堡盼望自己长出“第三只手”来驱赶蚊子,因为他总是不得不放下手中的叶片或者六分仪,这样才能腾出手来。

邦普兰决定放弃在室外处理植物标本,而是躲进印第安人砌起的“奥尔尼托”(hornito,西班牙语)——当地人用做烤箱的密闭小室。他手脚并用地从前方下部的开口处爬进这个没有窗户的空间,用打湿的树枝在里面点燃一小堆火,以此制造浓烟——这是防蚊的绝好屏障。但在里面的人可不轻松:邦普兰关上狭窄的入口,展开采集到的植物,冒着酷热和浓烟开始工作。不过,什么都比被蚊子活吃了强。洪堡写道,这可不是什么“愉悦的游轮之旅”。

此次航行中经过的这段奥里诺科河如今已是委内瑞拉与哥伦比亚之间国境线的一部分,这里雨林茂密,人烟稀少。他们行经一处教会据点,遇见驻守在那里的贝尔纳多·泽亚(Bernardo Zea)神父。神父兴奋不已,主动要求与他们同行,并担任向导。洪堡欣然接受。还有几位半路加入的“成员”:一条迷路的獒犬、八只猴子、七只鹦鹉、一只巨嘴鸟、一只身披紫色羽毛的金刚鹦鹉,以及其他一些鸟类。洪堡称他们的小船为“移动的动物园”。这艘摇摇晃晃的小船空间有限,为了给这些小动物提供住处以及安置其他仪器和行李,他们把树枝交错相架,搭建了一个延伸到船舷外的平台,还在上面盖上了用茅草编成的屋顶。洪堡和邦普兰经常平躺在这个额外多出的幽闭空间里,只能把腿露在外面,日晒雨淋,还要遭受昆虫的叮咬。“感觉被活埋了一样。”洪堡在日记中写道。对一个精力充沛的人来说,这也是莫大的折磨。

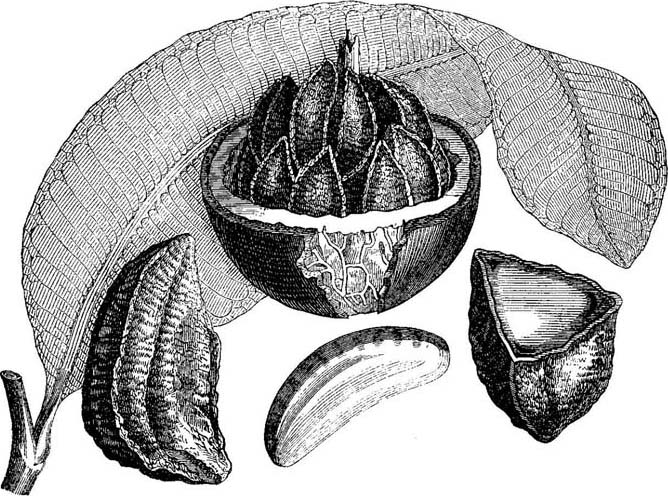

他们继续沿河深入雨林腹地。森林渐渐与河面直接相连,河岸越来越窄,因此很难找到夜间露营的空地。食物所剩不多,他们用亚麻布过滤浊臭的河水,吃捕来的鱼和捡到的乌龟蛋,有时也会吃采来的水果,以及碾碎后拌在木薯粉中的烟熏蚂蚁(泽亚神父称这为上好的蚂蚁肉酱)。实在饥饿难忍时,就嚼一小口晒干的可可粉。沿奥里诺科河向南划行三个星期后,他们继续南行,在两条支流(阿塔瓦波河与内格罗河)组成的水道网络上又走了两个星期,然后到达了此次河流探险的最南端。在食物储备几乎告罄时,他们发现了一种巨大的坚果——敲开后,里面是营养丰富的种子。洪堡后来将这种美味的巴西果引入了欧洲。

巴西果( Bertholletia excelsa )

虽然食物短缺,但这里的植物资源却无比丰富,随处都可以见到新的物种。然而,采集标本非常艰难:雨林地表触手可及的物种固然容易采集,但高悬树冠的诱人花朵却可望而不可即;更何况空气如此潮湿,费尽力气采集来的标本经常在他们眼前霉变分解,邦普兰在“奥尔尼托”中辛苦烘干的标本大半都无法保存。他们听到鸟儿和野兽的叫声,却常常难以一睹真容,更别提捕捉了,就连详细地描述都很难做到。洪堡想,欧洲的科学家们大概要失望了。他在日记中抱怨道,为什么猴子们不肯在小船经过时配合地张开嘴巴,好让他们“数一数有几颗牙齿”。

植物、动物、岩石、河水,洪堡对一切事物都感兴趣。他像品酒师一样,从不同的河流中取来水样加以品尝:奥里诺科河的河水有一种特别的味道,格外恶心;阿普雷河的河水在流经不同地区时味道各异;阿塔瓦波河的河水则“十分好喝”。他观测星空、描述自然景观,并且对遇到的当地原住民十分好奇,想要更多地了解他们的文化。他赞叹印第安人对自然的崇拜,并称他们为“杰出的地理学家”:他们能在最浓密的雨林深处自如地探路前行,是洪堡遇到过的最好的自然观察者;他们熟稔于林中每一种动物和植物,并且单凭树皮的味道就能辨别出树木的种类。洪堡也想尝试,却甘拜下风:在咀嚼了15种树皮之后,他感觉每一种味道似乎差不多!

和大部分欧洲人不同,洪堡并不认为这些原住民是野蛮人;相反,他十分着迷于他们的文化、信仰和语言。在目睹了殖民者和传教士对原住民的粗暴举止之后,他把这种行为称为“文明人的野蛮性(barbarism)”。他会把这种对“野性(savages)”的全新描述带回欧洲。

唯一令他沮丧的是,印第安人常常无法回答他的许多问题。他们之间通常需要多人翻译,从一种当地语言翻译成另一种,直到传给一个既懂其中一种当地语言又懂西班牙语的人。谈话内容经常在层层传递中丢失,最后听到问题的印第安人也只是笑着点头,表示赞成。洪堡感到失望,斥责他们“懒惰且漠不关心”,虽然他也承认这些人大概已经“厌倦我们的问题”。洪堡写道,在这些生活在部落社会的原住民眼中,欧洲人大概总是匆匆忙忙的,“好像有恶魔在背后追赶他们”。

某夜,大雨倾盆,洪堡躺在拉在两棵棕榈树之间的吊床里,看着藤蔓和攀缘植物在自己头顶高处形成一顶天然的保护伞。他仰望着这天然的棚架,赫蕉垂下长长的橙色花苞,其他奇花异草点缀其间。燃起的篝火照亮了这个自然形成的拱顶,跳动的火焰照亮了高约60英尺的棕榈树干,那些花朵就在这闪烁的光影间忽隐忽现。篝火烘出的白烟飘摇直上,最终消失在重重树叶之上的夜空里。洪堡默念道:“一切都如魔幻般美丽。”

洪堡这样描述奥里诺科河上的急流:在“夕阳的照耀下”,“河床上方好像悬浮着”另一条云雾之河。虽然他总是认真地记录与测量,但也会记下这样的描述:湍急的河流上,“多彩的虹”如何“闪现、消失又重现”,月亮周围有“多彩的环晕”。他还欣喜地发现,颜色深黯的河面像一面镜子,白天能够完美地映出岸边缀满花朵的植物倒影,晚上又能倒映出南半球夜空中的星座。从未有科学家如此讲述过自然。“那些直接向灵魂诉说的东西,”洪堡说,“无法通过测量捕捉。”这样的自然并非一套机械系统,而是一个惊心动魄、充满奇迹的新世界。洪堡用歌德给他的全新视角凝望着南美洲的一切,深深地感到喜悦。

他们从途中遇到的传教士那儿得到了不那么悦人的消息:据说,早在几十年前,当地人就已经知道卡西基亚雷河连接了亚马孙河与奥里诺科河。洪堡的任务就只剩下准确地测绘出它的航道。1800年5月11日,他们终于找到了卡西基亚雷河的河口。空气中的水汽过于饱和,他们甚至看不清太阳和星辰。这样一来,洪堡就无法确定河流的地理位置,绘出的地图也就不可能精准。然而,印第安向导推测某日会是晴天,于是他们决定继续向东北方向行进。夜里,他们试图在河岸上拉吊床露营,却几乎无法休息:一次是有成群结队的蚂蚁沿着绳索爬上了吊床,另一次则是蚊子的滋扰。

越往前划行,两岸的植被就越茂密。洪堡描述道,河岸好像树起了天然的栅栏,活像覆盖着树叶和藤蔓的绿墙。不久,他们就完全无法找到合适的空地休息了,更不用说离开小舟上岸。但至少天气正在转好,洪堡得以采集必要的观测数据来绘制地图。进入卡西基亚雷河十天后,他们又一次到达了奥里诺科河——传教士说得没错。没有必要再向南到亚马孙河去了,因为洪堡已经成功地证明了卡西基亚雷河是连通奥里诺科河和内格罗河的天然水道。既然内格罗河是亚马孙河的支流,那么显然,这两条大河(即奥里诺科河和亚马孙河)之间也是相通的。虽然洪堡并没有“发现”卡西基亚雷河,但他对这一地区错综复杂的支流系统进行了详细的测绘,最终绘制出了一张大大改进此前已知信息的地图。洪堡说,这地图看上去很奇怪,好像“是有人在马德里凭空想象出来的”。

他们沿奥里诺科河顺流而下,先向北前行,继而向东,历时三个多星期,最终于1800年6月13日到达了安戈斯图拉(今天的玻利瓦尔城)。这是位于库马纳以南不到250英里处的一座集市小镇。河畔人群熙攘,十分繁忙。在经历了为时75天、长达1400英里的艰苦旅程后,拥有6000人口的安戈斯图拉在洪堡和邦普兰眼中俨然是个大都市了。再简陋的住宅都显得如此豪华,再细小的便利都成了奢侈的享受。他们清洗衣装、整理标本,为再次穿过亚诺斯平原的返程做准备。

经受过蚊子的叮咬、美洲豹、饥饿和其他的危险考验之后,洪堡和邦普兰都以为最坏的情况已经过去,可他俩却在临行前被高烧击倒。洪堡迅速痊愈,但邦普兰很快就病得奄奄一息。两个星期之后,高烧才刚退去,邦普兰又罹患痢疾。彼时正逢雨季,邦普兰的身体状况不允许他立即踏上前往亚诺斯平原的漫长旅程。他们在安戈斯图拉停留了一个月,等邦普兰的身体康复之后,才出发朝沿海方向而去。他们打算从那里搭船去古巴,然后再到墨西哥的阿卡普尔科港口。与来时相比,骡子背上的行李还加上了装猴子的笼子,鹦鹉则倒挂在两边休息。他们收集的物品给行李加上了不少分量,所以只能以极慢的速度行进。1800年7月底,他们终于离开雨林,进入了亚诺斯的空旷地带。这像是一种启示:在雨林中只能透过层层遮蔽才能看到星空,如同坐井观天。现在的洪堡仿佛重获自由,恨不得奔跑着拥抱这宽广的平原。能够“看到周围一切事物”的感觉是那么新鲜!他写道:“无限的空间反映在各人心中——就像诗人们用一切语言写过的那样。”

曲叶矛榈( Mauritia flexuosa )

距离他们初到亚诺斯已经过去四个多月的时间,雨季将荒原变成了海景:成片的新鲜草地环绕着巨大的湖泊和新涨满水的河流。但空气湿度高得“像随时能拧出水一样”,天气比他们初到时还热。满眼都是无边无际的花草,芳香扑鼻;高高的草丛里隐藏着美洲豹,每天清晨都有几千只鸟儿齐声歌唱。唯一打破亚诺斯平坦地势的是偶尔可见的曲叶矛榈:这种棕榈树高挑、苗条,细长分叉的叶片张开时像一把把巨大的扇子。树上结满了光亮发红、可以食用的果实,这让洪堡想起冷杉树的球果。

随行的猴子特别喜欢这种果实,经常从笼子里伸出手来抓着吃。洪堡在雨林中见过这种棕榈树,但它们在亚诺斯平原扮演着更为独特的角色。

他写道:“我们惊讶地观察到,一种植物的生存维系着如此多的事物。”曲叶矛榈的果实吸引鸟儿,树叶遮挡住厉风,树下的土壤因此比其他地方的更湿润,这也为昆虫和爬虫的生息提供了庇护。看到这种树,人就会感到清凉。洪堡说:“它在荒漠中将生命播撒在自己周围。”200年后,他的发现才被正式命名为“关键种”(keystone species) ,即一个物种对它所在的生态系统而言是如此重要,就如圆拱正中的拱心石(keystone)一般。对洪堡而言,曲叶矛榈是一种“生命之树”——是自然作为一个有机整体的绝好例证。