在库马纳的头几个星期,洪堡和邦普兰走到哪里都能发现新事物。洪堡称,这里的风景令人迷醉。棕榈树下点缀着绚丽的红色花朵,鸟儿和鱼儿似乎在比赛谁的色彩更斑斓,就连小虾都披着天蓝色和黄色的外衣。粉红色的火烈鸟单腿伫立在岸边,棕榈树蒲扇般的叶片在洁白的沙滩上投下玲珑的影子。有那么多种蝴蝶、猿猴和植物需要一一记录,洪堡在给威廉的信中这样写道:“我们像傻瓜一样跑来跑去。”就连做事一向有条不紊的邦普兰都说:“如果这些神奇的生物再不停止出现,我就要疯了。”

洪堡一向为自己处理问题的系统性而自豪,但现在,他发现很难用一种理性的方式去研究周围事物。他们的行囊很快就装满了,以至于需要购买更多压平植物标本用的纸张。有时候收集的标本太多,几乎无法一次运回住处。不像其他的博物学家,洪堡并不热衷于填补分类学上的空白——他收集的是想法,而不只是标本。他写道,“整体的印象”比任何一件东西都更让他着迷。

洪堡认真地将所见的事物与在欧洲的所见所学相比较。每当收集到一种植物、岩石或昆虫,他马上就会追忆起曾在故乡观察到的类似的存在。库马纳附近的平原上生长着一种树,树冠像支开的阳伞,这让他想起了意大利石松。从远处看,密布仙人掌的地表像欧洲北部沼泽里成片的草海。这里的一道山谷使洪堡回想起英格兰德比郡的地貌,有些洞穴也能在德国弗兰肯地区或东欧的喀尔巴阡山脉找到。一切都似乎有内在的联系:这一想法将对他后半生对自然世界的思考产生决定性影响。

洪堡从没像现在这样开心、健康过。炎热的气候很适合他,在欧洲时常发作的热病和神经紊乱全都消失了,他甚至还长胖了一点。白天,他和邦普兰一起去野外考察和采集标本,晚上则进行天文观测。一天深夜,他们观看了一场格外壮观的流星雨——千百颗拖着尾巴的白色光点划过天穹;他们看得如痴如醉,甚至忘记了时间。洪堡的家信洋溢着兴奋之情,将奇妙的新世界带到了巴黎、柏林和罗马上流社会的沙龙中。他描述巨大的、捕食蜂鸟的蜘蛛,以及30英尺长的巨蟒。与此同时,他的科学仪器让库马纳的人们着迷不已:通过望远镜,他们发现月亮离自己那么近;透过显微镜,他们看到毛发上的跳蚤像头巨大怪兽。

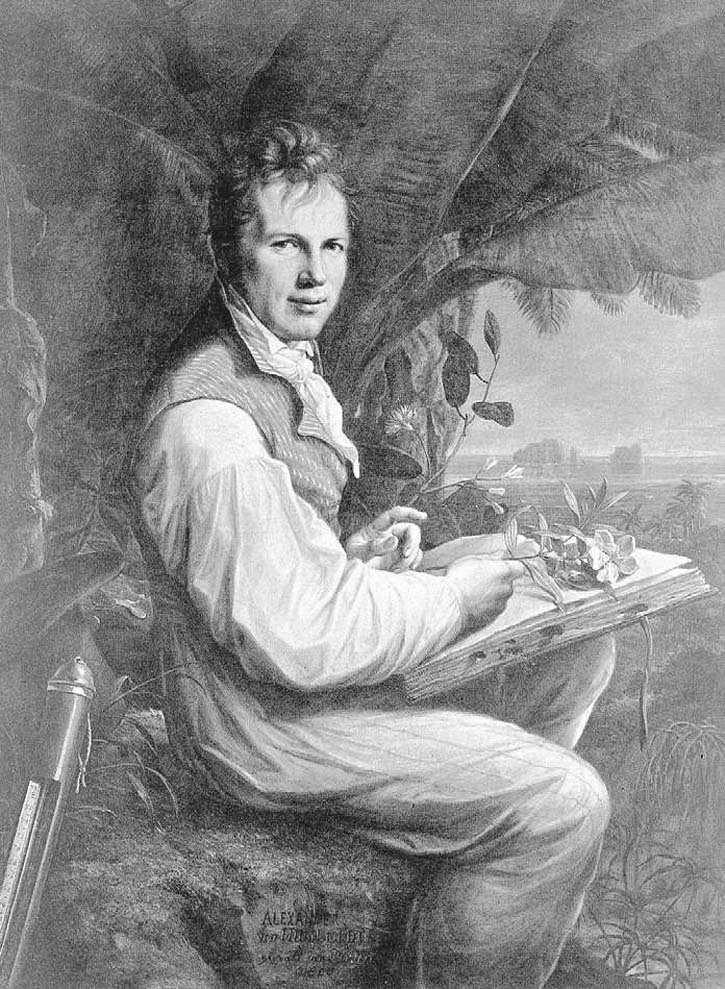

洪堡在南美洲

唯有一件事情扫了洪堡的兴:位于他们住所对面的库马纳城中心的奴隶市场。从16世纪早期开始,西班牙人就将奴隶输入南美洲殖民地,现在依旧如此。每天早上都有年轻的非洲男人和女人待价而沽,被迫将椰子油抹在自己身上,好让皮肤显得黝黑、光亮。他们被带着走来走去,让买家观看,并撬开嘴巴检查牙齿,就像“市场上待售的马匹”。这番景象使得洪堡在之后的一生中都主张废除奴隶制。

1799年11月4日,抵达南美洲还不到4个月的时间,洪堡头一次碰到了攸关自身性命和工作计划的危险。那是一个闷热而潮湿的日子,乌云从正午开始聚拢;下午4点,隆隆的雷声笼罩全城。大地忽然开始摇晃,正在案头观察植物标本的邦普兰几乎跌倒在地,躺在吊床里的洪堡也被剧烈的震颤惊醒。街旁的房屋倒塌,人们惊惶奔走,而洪堡则镇定地爬下吊床,开始架设他的仪器。没有什么能够阻止他工作,地震也不例外。他记录了每一次震动的时间,注意到震波由北至南传播,还测量了电场。虽然外表镇静,洪堡内心却动荡不安。他后来写道,这次地震经历颠覆了他一直持有的一种幻想:运动的元素是水,而非土地。像突然痛苦地从梦中惊醒一般,他不能再欺骗自己,无法再对自然世界的稳定性抱有坚定的信心:“很久以来,我们一直立足在这片土地上,然而现在,我们再也不能信任它了。”不过他仍旧决定继续旅行。

经过多年的等待,他终于能够周游世界。即便知道这意味着巨大的危险,他仍然想要看到更多的东西。地震过后两个星期,洪堡终于成功地用他的西班牙信用票据兑换到了现金(在焦急等待的过程中,当地的总督出钱资助了他),二人离开库马纳,前往加拉加斯。11月中旬,洪堡和邦普兰,以及一位名叫何塞·德拉克鲁斯(Jos é de la Cruz)的印第安仆人在当地雇了一艘30英尺长的敞篷商船,一路向西航行。他们携带了仪器和行李箱,里面已经装满了4000多种植物和昆虫标本,还有多本笔记和丰富的数据记录表。

位于海拔3000多英尺以上的加拉加斯拥有40000多名居民。这座由西班牙人建于1567年的城市,现在是委内瑞拉总督区的首府。在这里,99% 的白人居民都是克里奥尔人(Criollos,洪堡称他们为“西班牙裔美洲人”),他们是西班牙殖民者的后裔,但生于美洲。虽然克里奥尔人占多数,但他们数十年来都被排挤在高层行政和军事职位之外。西班牙王室直接从本土派来白人处理殖民地事务,但其受教育程度往往比不上克里奥尔人。要受这些从遥远母国而来的商人的指使,这让富有的克里奥尔殖民地领主们非常恼火。一些人抱怨说,西班牙当局对待他们就像对待“卑贱的奴隶”。

加拉加斯坐落在一条深谷里,临近海岸,四周群山环绕。洪堡照例租下一处房舍,作为短途旅行的基地。从这里出发,洪堡和邦普兰开始攀爬有两座顶峰的拉西亚山(La Silla)——从他们的住处就可以望见。洪堡惊奇地发现,他在加拉加斯没有遇到过一个曾经登上过这座山顶的人。有一天,他们骑马在山脚下穿行,看到无比清澈的泉水互相击撞着从亮晶晶的岩石堆上湍泻而下,一群女孩正在那里取水。一瞬间,洪堡想起了家乡。当晚,他在日记中写道:“维特的记忆、歌德以及国王的女儿们。”(歌德曾在《少年维特之烦恼》中描写过相似的景象。)树木或山峰的特殊形状都会让他产生一种骤然的熟悉感,唯有仰望南方天空中的星斗或看到地平线上的仙人掌,洪堡才意识到自己已离家万里。然而,只要听到放牧牛羊的颈铃一响,又或是听到公牛低沉的哞叫,洪堡便又如同置身在泰格尔的原野中。

洪堡在画面右侧的树丛间,正在给拉西亚山画速写

“任何地方的自然都以同一种声音向人类诉说,”洪堡写道,“我的灵魂对此并不陌生。”这些声音仿佛来自大洋彼岸,让他的心灵得以自由往返东西半球。素描册上有些迟疑的笔触表明,他那基于科学观测与情感的自然观开始逐渐浮现。他意识到,记忆与情感的回应永远是人类体验和理解自然的一部分。他写道,想象力是“具有奇妙治愈力的灵药”。

没过多久,他们又要再次出发——这次的目的地是神秘的卡西基亚雷河(Casiquiare River),洪堡曾经读过关于它的故事。半个多世纪以前,一位耶稣会传教士在报告中称,这条水路连接了南美洲最重要的两条河流:奥里诺科河与亚马孙河。奥里诺科河发源于南方,接近今天委内瑞拉和巴西之间的国境线:其河道呈一道巨大的弧形,流至委内瑞拉东北部的海岸,在那里形成一片三角洲,最终流入大西洋。从该入海口沿岸向南1000多英里,就到了亚马孙河的入海口:这条洪流浩荡的大河发源于西部,即距太平洋海岸不到100英里的秘鲁安第斯山脉;其后向东奔流,几乎横穿整个大陆,最终流至巴西境内汇入大西洋。

传说中连接这两条大河的卡西基亚雷河深藏在热带雨林中,位于加拉加斯以南1000多英里处。它的存在还未经证实,很少有人相信这两条重要的水系实际上是相互连通的。当时,科学界的共识是奥里诺科河与亚马孙河之间必然存在分水岭,因为没有证据支持这两片流域之间能够形成一条天然的、连通彼此的水道。地理学家们还没有在世界上的任何一个地方找到过这样的例子。事实上,该地区最新绘制的地图上就标注了一道山脉——那道被推测存在的分水岭正好画在传闻中卡西基亚雷河所在的地方。

需要准备的行前事宜不少。他们必须挑选体积足够小且轻便的仪器,这样才能把它们装进狭窄的独木舟中。他们需要准备足够的钱和商品来付给向导,以及购买在丛林最深处考察时所需的食物。出发前,洪堡往欧洲和北美洲发去一些信件,并请求收信人将它们发表在报纸上。他懂得公众宣传的重要性:早在出发前,洪堡就从西班牙的拉科鲁尼亚发出了43封信。万一不幸在旅行中丧命,他至少不会被世界遗忘。

1800年2月7日,洪堡、邦普兰和仆人何塞从加拉加斯出发,只带了4头骡子,将其他大部分的行李和收集来的物品留在身后。想要到达奥里诺科河,他们必须先笔直向南行进,穿过空旷的、面积相当于一个法国那么大的洛斯亚诺斯平原。他们的计划是先抵达加拉加斯以南约200英里处的阿普雷河——奥里诺科河的一条支流。到达那里之后,再想办法弄到一艘船,以及足够支持他们航行到阿普雷河畔的圣费尔南多(San Fernando de Apure,一个嘉布遣会

的据点)的必需补给品。但在此之前,他们会先向西前行,绕路100多英里去探查阿拉瓜地区美丽的山谷——那里是殖民地最富饶的农业产区之一。

的据点)的必需补给品。但在此之前,他们会先向西前行,绕路100多英里去探查阿拉瓜地区美丽的山谷——那里是殖民地最富饶的农业产区之一。

雨季结束了。天气炎热,所到之处大多土地干旱。他们翻山越岭,经过七天的艰苦跋涉,终于望见了“阿拉瓜微笑着的山谷”

。再往西则是一望无际的农田,整齐地种着玉米、甘蔗和木蓝,点缀其间的是小片树林、村落、农舍和花园。农场间由小道连接,开花的灌木沿着道旁生长;农舍傍依着高大的爪哇木棉,树上开满了金黄色的花朵。刺桐的花则呈张扬的朱红色,两种树木的枝叶交织错落。

。再往西则是一望无际的农田,整齐地种着玉米、甘蔗和木蓝,点缀其间的是小片树林、村落、农舍和花园。农场间由小道连接,开花的灌木沿着道旁生长;农舍傍依着高大的爪哇木棉,树上开满了金黄色的花朵。刺桐的花则呈张扬的朱红色,两种树木的枝叶交织错落。

巴伦西亚湖位于阿拉瓜谷地中部,周围群山环抱。湖上有十余座岩石嶙峋的岛屿,有些岛屿大到可以放牧山羊及耕种农田。日落时,数千只鹭、火烈鸟和野鸭为天空注入一片生机:它们掠过湖面,到岛上栖息。这景象看上去好似田园牧歌,但当地人告诉洪堡,巴伦西亚湖的水位近年来急速下降。20年前还在水下的大片土地,现在都已经成为耕地;湖岸线不断后退,一些曾经的岛屿成了裸露在旱地上的土堆。巴伦西亚湖的生态系统极为独特:它没有入海水道,而汇入其中的水源都是细小的溪流,所以其水位几乎完全由蒸发速度决定。当地人认为,是湖底出现的漏洞让水位降低的,但洪堡有不同的看法。

他测量、研究并且提出质疑。当在岛屿高处发现细微的沙粒时,他意识到,它们曾经全部都没在水下。他还比较了从法国南部到西印度群岛的其他河流和湖泊的年均蒸发量。通过调查,他得出以下结论:湖水水位的下降是由周围森林的砍伐以及大量引水灌溉农田造成的。近年来,谷地农业发展迅速,种植者会截断或分流一些本来注入湖泊的小溪,去灌溉自己的耕地。再加上伐木造田,林下原本生长着的苔藓、矮林和根系也随之消失。土壤暴露在外,无法涵养水分。在库马纳郊外,当地人已经告诉洪堡,随着原生植被的消失,土地越发干裂。从加拉加斯到阿拉瓜的路上,洪堡也注意到干燥的土表,哀叹早期殖民者“鲁莽地破坏了森林”。土壤越贫瘠,土地的收成就越少,也就会迫使人们继续向西去破坏植被、开辟荒野。洪堡在日记中写道:“森林十不存一。”

阿拉瓜谷地中的巴伦西亚湖

仅仅几十年前,阿拉瓜谷地和巴伦西亚湖周围的山麓仍然遍布植被。过去,树冠遮蔽土壤,避免阳光直射和水分的过度蒸发。现在,树木遭受砍伐,暴雨冲走表层泥土。洪堡归纳道:“一切都环环相扣。”

就是在这里,就是在巴伦西亚湖,洪堡提出了人类活动造成气候变化的想法。他在自己发表的观察报告中非常明确地写道:

来自欧洲的种植者以非常鲁莽的速度到处破坏美洲的森林,使得泉水完全枯竭或流量大大减少。一旦有暴雨倾泻在地势较高的地方,那么一年中保持一段时间干燥的河床就会洪流大作。山麓失去了地表的草皮、苔藓和灌木丛,再没有什么可以阻挡横流的雨水:降到地表的雨水无法逐层下渗,河流水位也由此而无法逐渐缓慢上升;取而代之的,降水在短时间内犁过山麓侧坡,冲走松散的泥土,使得当地极易形成突发性泥石流,进而造成巨大的破坏。

数年前,当他还在担任矿井监察员时,洪堡就已经注意到开采原木和收集燃料对德国拜罗伊特附近菲希特尔山脉中的森林造成的过度破坏。他当时的报告和信件里满是关于如何减少矿井和铸造厂对木材消耗量的建议。他并不是最早提出这一观点的人,但此前的这类意见多出于经济上的考量,而非对环境的关注。森林为工业生产提供动力,木材不仅广泛用于房屋建筑,更是帝国海上扩张所必需的造船原料。

木材可以说是17—18世纪的石油。和今天的石油一样,任何短缺都会在能源、生产和交通运输方面造成恐慌。早在1664年,英国园艺家、作家约翰·伊夫林(John Evelyn)就写了一本关于林业的畅销书——《森林志,关于林地树木的论说》(Sylva, Or a Discourse of Forest-Trees),书中将木材短缺视为严重的国家危机。“没有木材比没有金子更糟糕。”他写道。因为没有木材就没有铸铁和烧制玻璃的燃料,严冬寒夜的房屋无法得到供暖,保卫英格兰海岸的海军也无法战斗。

5年后,即1669年,法国财政大臣让-巴普蒂斯特·科尔贝(JeanBaptiste Colbert)下令禁止村民随意取用当地公共森林木材,并考虑到海军的未来所需而预先种下大批树木。他在推行这一严酷政策时称:“法国会因为木材短缺而灭亡。”就连广袤的北美殖民地都出现了一些类似的声音:1749年,美国农民、植物收集者约翰·巴特兰姆(John Bartram)哀叹道:“原木很快就要采伐完了。”他的友人本杰明·富兰克林也害怕“失去木材的供给”,并为此发明了一种节省燃料的壁炉。

现在,在巴伦西亚湖,洪堡开始对滥伐森林的后果有了更广义的理解,并通过对当地个案的分析向未来发出警告:当下的农业生产技术和模式可能导致毁灭性的后果。人类在全球各地的行为将影响未来的子孙后代。之后,他将在其他地方看到与巴伦西亚湖相似的境况:从意大利的伦巴第到秘鲁南部,以及几十年后的俄国。当洪堡描述人类行为正在改变气候时,他无意中成了未来“环境保护运动先驱”。

洪堡首次详细解释了森林在生态系统和气候形成中发挥的基本功能:树木能够涵养水土,增加大气湿度,并适当降温。

他还提到了植物释放氧气对气候的影响。他坚持认为,人类活动的干预已经造成了“不可估量”的后果,如果继续这样“残酷地”干扰自然,未来会面临更大的灾难。

他还提到了植物释放氧气对气候的影响。他坚持认为,人类活动的干预已经造成了“不可估量”的后果,如果继续这样“残酷地”干扰自然,未来会面临更大的灾难。

洪堡将一再目睹人类对自然生态平衡的干扰。就在几周之后,他深入奥里诺科河流域的热带雨林,在一个偏远的传教士据点,发现一些西班牙僧侣从乌龟蛋中提取油脂点灯,以此来照亮他们简陋的教堂。这导致当地乌龟的种群密度急剧降低:它们每年都会在河滩上产卵,但由于很多都被传教士捡走,成功孵化并存活下来的个体数量很少。当地的原住民告诉洪堡,他们越来越难见到乌龟了。早先在委内瑞拉的海岸附近,洪堡也注意到,不加管制的珍珠采集已经几乎使当地的牡蛎绝种。这些都是生态链对人类行为做出的反应。洪堡后来说:“一切事物都相互作用,有往必有还。”

上千年来,人类对于自然的态度都是以自我为中心的,这种立场上可追溯到亚里士多德的“自然万物为人而生”,下可延伸至2000多年后的1749年:植物学家林奈认为,“所有事物都是为人的利益而创造的”。长久以来的通行看法是,上帝给了人类支配自然的权力。毕竟《创世纪》中明确写着,人类应该繁衍后代,“神就赐福给他们,又对他们说:‘要生养众多,遍满地面,治理这地;也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物’”。17世纪,英国哲学家弗朗西斯·培根宣称:“世界为人而造。”同时代的笛卡尔主张,动物实际上是自动机(automata)——可以有很复杂的构造,但没有理性思考的能力,因此劣于人类;他写道,人类是“自然的拥有者和主上”。洪堡却与这种以人类为中心的思想渐行渐远。

18世纪的西方思想充斥着自然可以被改造得更完美的想法。人们相信,耕作和生产可以让自然变得更好,“改进再改进”成为流行的口号。他们还认为,整齐的耕地、单一的次生林和整洁的村庄将蛮荒之地转化成美好和富饶的风景。相形之下,新大陆的原生森林就成了“呼啸的荒野”(howling wilderness),注定被人类征明。混乱必须转化为秩序, 原始邪恶必须被人为的正义击倒。1748年,法国哲学家孟德斯鸠写道,人类已经用双手和工具“使地球变得更适宜居住”。那时理想的自然景象是结实累累的果园、整洁的菜圃和牛羊闲步放牧的草地,这一模式将统领西方世界很长一段时间。在孟德斯鸠提出该主张约100年后,法国历史学家亚历西斯·德·托克维尔(Alexis de Tocqueville)于1833年访问了美利坚合众国,他认为是“破坏”(destruction)——人类砍向美洲荒野的利斧——给这里的风景注入了“最动人的可爱”。

一些北美思想家甚至认为,自最早的开垦者到达之后,当地的气候变得更好了。他们宣称,每从原始森林中砍伐一棵树,空气就变得更健康、更温和。缺乏具体的证据也不妨碍他们高谈阔论。一个典型的例子:来自北卡罗来纳州的医生和政治家休·威廉森(Hugh Williamson)于1770年发表了一篇文章,庆祝清除大片林地,并认为这将极大地改善气候。其他人相信,砍伐森林能带来更多的风,从而带来更新鲜、更健康的空气。在洪堡访问巴伦西亚湖的6年前,一位美国人建议更多地砍伐内陆的树木,认为这将有助于加快沿岸“沼泽的干燥”。只有一小部分人在私人信件和谈话中发出担忧之声。总体而言,大多数人都同意——“征服荒野是未来繁荣的基础”。

对此观点做出最多“贡献”的,莫过于法国博物学家乔治-路易·勒克莱尔,布丰伯爵(Georges-Louis Leclerc,Comte de Buffon)。18世纪中期,布丰在其著作中将原始森林描绘成一个可怕的地方:满是腐烂的树木与枝叶、寄生植物、死水塘和有毒昆虫。他认为,荒野是扭曲的、不正常的形态。虽然布丰于法国大革命爆发的前一年去世,但他对新大陆的认识仍发挥着巨大的公共影响力。美就等同于实用性,每一英亩

从荒野中开辟出来的土地,都是人类文明成功驯服野蛮自然的象征。布丰写道:“经耕作改造的自然才美丽!”

从荒野中开辟出来的土地,都是人类文明成功驯服野蛮自然的象征。布丰写道:“经耕作改造的自然才美丽!”

然而,洪堡警告道,人类需要理解自然中各种作用力运行的原理,以及事物之间是如何相互关联的。人类不能为了追求自己的利益而随心所欲地改造自然。他在后来的著作中写道:“人类必须先理解自然之规律,才能通过行动来将她的力量化为己用。”他告诫道,人类拥有破坏环境的力量,后果不堪设想。