1794年,亚历山大·冯·洪堡暂时中断了他的科学实验和监察矿井的工作,去拜访哥哥威廉。威廉当时和妻子卡洛琳娜以及两个孩子一起,住在距柏林西南150多英里的耶拿。这座仅有4000多人口的小城属于萨克森-魏玛公国的领地,统治者是开明的卡尔·奥古斯特(Karl August)。几年之后,这座学术与文学之城将成为德国唯心主义哲学与浪漫主义的发源地。耶拿大学已经是德语区最大和最著名的学府之一,其自由开放的风气吸引诸多进步思想者离开更为保守的邦国,来此居住和任教。正如本地诗人和剧作家弗雷德里希·席勒(Friedrich Schiller)所说的,没有任何其他地方能让自由与真理居于这样的主宰地位。

魏玛距离耶拿15英里,是公国的首府,也是伟大诗人约翰·沃尔夫冈·冯·歌德的家乡。那里居住着不到1000户人家,人们基本上都互相认识。鹅卵石铺就的街道上时有牧人驱赶着牛群走过,而邮差只会不定期光顾;为了给在耶拿大学工作的友人席勒送信,歌德宁可让卖蔬果的妇人在送货时把信顺路捎去,因为这可比邮车快多了。

一位旅人曾说过,在耶拿和魏玛,人类智慧的光辉如同透过放大镜聚拢的阳光。威廉和卡洛琳娜于1794年春天移居耶拿,加入了歌德与席勒的友人圈。他们住在集市广场附近,与席勒家隔街相望,近得能直接透过窗口挥手示意、安排当天的会面。亚历山大到达后,威廉派人送信到魏玛,将歌德请到耶拿来。歌德欣然前来,照例下榻在公爵城堡的客房里,而城堡距离集市广场不过几个街区。

在亚历山大来访期间,他们天天聚会。这是一个活跃的小群体:通常,直到深夜还能听见大声的讨论和朗朗笑声。虽然年轻,但亚历山大经常领头挑起话题。歌德激动地回忆道,洪堡“迫使我们”讨论自然科学,从动物世界谈到火山以及植物学、化学与伽伐尼电流,“与洪堡谈话一小时,远远胜读八天书”。

1794年的12月异常寒冷,冰冻的莱茵河成了拿破仑麾下大军横扫欧洲的通畅大道,萨克森-魏玛公国全境被厚厚的大雪覆盖。但每天破晓之前,洪堡、歌德和几位友人就踏雪出门,走过耶拿的集市广场。他们裹着厚厚的羊毛大衣,路过建于14世纪但仍十分坚固的市政厅,去耶拿大学旁听解剖学讲座。他们登上建于中世纪的环形石塔,空旷的大教室里寒风刺骨——但严寒却也能让待解剖的尸体保持较长时间不腐坏。虽然歌德讨厌寒冷,更愿意待在温暖的火炉前,但此时的他也格外兴奋,说个不停:有洪堡在场,所有人都会受到感染。

此时40多岁的歌德已经是当时德国最著名的文坛大家:早在20年前,他便以《少年维特之烦恼》驰名各国。这个因情伤而自杀的少年故事是时代感性风潮的缩影,成为对那一代人而言最重要的一本书,众多读者都将自己想象成故事的主人公。这部作品被翻译成大多数欧洲国家的语言,广受欢迎,就连年轻的卡尔·奥古斯特公爵都将自己装扮成维特——黄马甲、半长马裤、蓝色燕尾服、褐色长靴,再加上一顶圆毡帽。人们谈论着“维特热”,就连遥远的中国都针对这一风靡的现象制作了维特主题的瓷器,出口销往欧洲。

遇见洪堡时,歌德已经不再是“狂飙突进”

时代的那个才华闪耀的年轻诗人。这一浪漫主义时期前夕的文学运动歌颂个体的独特性,以及人类的各类情感 ——从戏剧性的爱情到深沉的忧郁——浪漫主义的诗歌与小说中充满了强烈的抒情。1775年,歌德被当时年仅18岁的卡尔·奥古斯特公爵邀请来到魏玛,留下了一连串的风流韵事。他流连醉乡,惹是生非。歌德和公爵二人经常在魏玛的街道上招摇过市,有时甚至把白床单披在身上,吓唬那些相信鬼魂真实存在的人。他们曾经从当地商人那里偷来酒桶,踢下山坡;和农家姑娘调情更是不在话下——所有这些都被冠以天才和自由的名义。当然,有年轻公爵在旁,旁人更不敢指责。但这些轻狂的年月早已过去,连同那些热烈的求爱、泪水以及摔碎酒杯和裸体游泳等为人诟病的行为。1788年,也就是洪堡来访的6年前,歌德和没受过教育的纺织姑娘克里斯蒂安娜·乌尔皮乌斯(Christiane Vulpius)同居,又一次让魏玛上流社会大跌眼镜。不到两年时间,克里斯蒂安娜生下儿子奥古斯特。不顾社会习俗和流言蜚语,母子二人继续和歌德生活在一起。

时代的那个才华闪耀的年轻诗人。这一浪漫主义时期前夕的文学运动歌颂个体的独特性,以及人类的各类情感 ——从戏剧性的爱情到深沉的忧郁——浪漫主义的诗歌与小说中充满了强烈的抒情。1775年,歌德被当时年仅18岁的卡尔·奥古斯特公爵邀请来到魏玛,留下了一连串的风流韵事。他流连醉乡,惹是生非。歌德和公爵二人经常在魏玛的街道上招摇过市,有时甚至把白床单披在身上,吓唬那些相信鬼魂真实存在的人。他们曾经从当地商人那里偷来酒桶,踢下山坡;和农家姑娘调情更是不在话下——所有这些都被冠以天才和自由的名义。当然,有年轻公爵在旁,旁人更不敢指责。但这些轻狂的年月早已过去,连同那些热烈的求爱、泪水以及摔碎酒杯和裸体游泳等为人诟病的行为。1788年,也就是洪堡来访的6年前,歌德和没受过教育的纺织姑娘克里斯蒂安娜·乌尔皮乌斯(Christiane Vulpius)同居,又一次让魏玛上流社会大跌眼镜。不到两年时间,克里斯蒂安娜生下儿子奥古斯特。不顾社会习俗和流言蜚语,母子二人继续和歌德生活在一起。

1787年的歌德

洪堡所见的歌德性情沉静,略微发胖,有双下巴和肚腩——有人不客气地将之比作“到了孕晚期的妇人”。他的相貌也已不复当年“太阳神阿波罗”般的英俊,双眼眯缝到了“鼓胀的双颊”里。歌德仍然是萨克森-魏玛公爵的心腹和顾问,并被后者册封为贵族(因此他的姓名被写作约翰·沃尔夫冈·“冯”·歌德)。他指导宫廷剧团,同时身兼若干个待遇优厚的职位,包括总管公爵领地中的矿山和手工业生产。和洪堡一样,他对地质学(以及矿业)兴趣浓厚,甚至曾经让自己的儿子穿着矿工的工作服出席某些特定的场合。

歌德冠绝群才,已经成为德国知识界中天神宙斯一样的人物,但却“冷漠,惜字如金”。有人形容他看上去十分忧郁,有人说他傲慢、尖刻。如果谈话无法引起他的兴趣,他就会失去倾听的耐心,或突然转换话题。他对待年轻诗人和学者尤其粗鲁,常常逼得他们不得不灰溜溜地离开。但无论如何,崇拜者仍然蜂拥而至:一位英国来客曾说,在荷马、塞万提斯和莎士比亚之后,“诗歌的神圣之火”终于传递到了歌德手中。

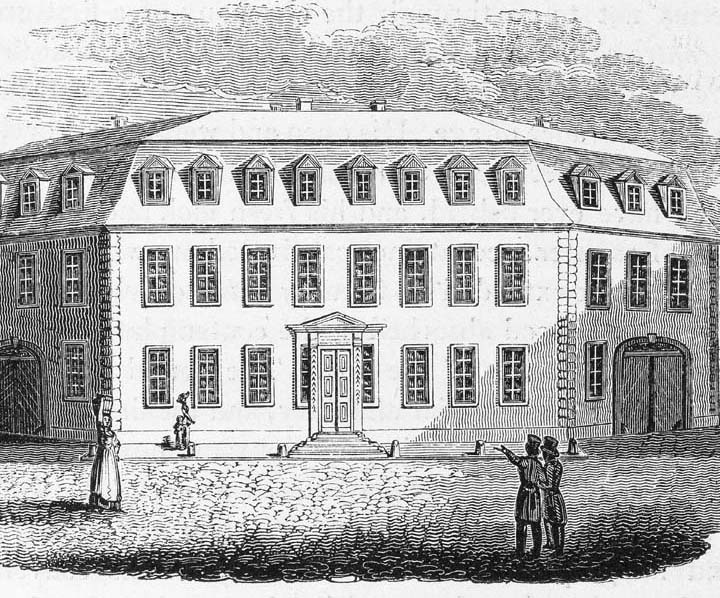

但歌德并不幸福:“那时,没有人比我更孤立了。”比起人类,他更着迷于自然——这位“伟大的母亲”。他位于魏玛城中心的大宅反映了主人的品位和社会地位:室内装潢优雅,陈列着画作、意大利雕塑,以及大量的岩石、化石与植物标本。宅子背后的一系列朴素的小房间都是书房和图书馆,俯瞰着歌德自行设计的、有科学研究用途的花园;花园一角的小楼则存放着数量庞大的地质标本。

歌德在魏玛的大宅

歌德最喜欢的地方是位于老城墙外公爵领地上的一处花园别墅,那里毗邻伊尔姆河。从他城里的大宅出发,步行10分钟即可到达这间舒适的小屋——歌德刚到魏玛时的住所。现在,他在此躲避络绎不绝的访客,自在地写作、打理园圃、接待最亲密的友人。葡萄藤和忍冬爬满了墙与窗棂,园子里有菜地,草坪上有果树,一条长长的步道两边种满了歌德最喜爱的蜀葵。1776年他初到这里时,就亲手栽种了花园中的很多植物,还说服公爵将城堡中原有的旧式巴洛克花园改造成时髦的英式景观园林,其中错落有致的树林给人一种身处大自然之中的风味。

歌德有些“厌倦了世间的纷争”。1789年法国大革命最初的理想主义迅速被其后雅各宾专政

下的残酷现实取代,成千上万的“革命敌人”被处决。如此暴行,连同之后拿破仑战争给欧洲带来的劫难,都让歌德感到失望,同时陷入“深深的忧郁”之中。当各国军队在欧洲战场上厮杀,他时刻都在担心德国可能面临的威胁。他深居简出,像个隐士,唯有科学研究能让他专注其中。科学对他来说就像是“沉船后抓住的一块木板”。

下的残酷现实取代,成千上万的“革命敌人”被处决。如此暴行,连同之后拿破仑战争给欧洲带来的劫难,都让歌德感到失望,同时陷入“深深的忧郁”之中。当各国军队在欧洲战场上厮杀,他时刻都在担心德国可能面临的威胁。他深居简出,像个隐士,唯有科学研究能让他专注其中。科学对他来说就像是“沉船后抓住的一块木板”。

今天,歌德以其文学作品闻名于世,但少有人知道,他对科学也曾全情投入,尤其着迷于地球的形成问题与植物学。他的岩石样本收藏最终超过了18000件。欧洲的战火不断蔓延,他则静静地钻研比较解剖学与光学。洪堡初次到访那年,歌德刚刚在耶拿大学创建了一个植物园,之前还撰写了题为《植物之变形》( Metamorphosis of Plants )的论文。他在文中提出了这样一个观点:多姿多彩的植物世界实际上共享一种“原型”(Urform),或原始的形式;每一种不同的植物都是这一“原型”的一种变体。多样性的背后存在着统一性。歌德认为,叶片是最基本的“原型”,由它衍生出其他器官,如花瓣、花萼等。他写道:“植物的里里外外都由叶片组成。”

这些想法令人兴奋,但歌德缺少一个旗鼓相当的谈话对象来进一步推演他的理论。洪堡的到来改变了一切,他们的思想碰撞出了久违的火花。有洪堡在场,歌德的思维变得更加活跃:他翻出旧时的笔记、书籍和素描,将各种纸张成堆地摞在书桌上。他们讨论动物学和植物学理论,时而埋头写写画画,时而大声朗读。歌德对分类学不感兴趣,但着迷于形塑生物体的力。他将内在的力(生物体的“原型”)与外在的力(影响生物本身的环境)区分开来。例如一头海豹,它有适应海洋生境(外在的力)的身体,但与此同时,它的骨骼呈现出与陆地上的哺乳动物相同的样式(内在的力)。歌德认识到,植物和动物都与其生境相适应,这一点与法国自然学家让-巴蒂斯特·拉马克

和后来的查尔斯·达尔文的看法类似。他写道,“原型”出现在所有生命体的不同发育阶段,甚至也能在动物与人类之间找到共性。

和后来的查尔斯·达尔文的看法类似。他写道,“原型”出现在所有生命体的不同发育阶段,甚至也能在动物与人类之间找到共性。

洪堡听着歌德兴奋地讲述自己的想法,建议他将自己的理论写成一篇比较解剖学的文章发表。于是歌德开始狂热地工作,每天清晨花几小时在卧室里向助手口述。为了抵御寒冷,他半靠在床头,裹着毯子,头脑飞速运转——这是多年未曾出现过的情形了。没过多久就到了上午十时,洪堡准时到访,然后继续讨论。

从这些日子起,歌德散步的时候会同时摆动两条胳膊,引得邻居纷纷注目。在众人的询问下,他终于解释道,这是因为他发现夸张地摆动手臂是从四足动物继承来的遗存,也就是人与动物有共同祖先的明证。他说:“我这样走路更自然。”毫不在乎魏玛上流社会评价他的怪样子太粗野。

此后几年中,洪堡一有机会就到耶拿和魏玛拜访歌德。他们一起散步、用餐、开展科学实验,并参观耶拿的新植物园。歌德精神焕发,不停地变换话题,“早上先推敲诗句,然后解剖青蛙”是洪堡来访期间歌德日记中的典型记载。他对友人说,洪堡让他不断地产生新想法,甚至头晕目眩——他从未碰到过如此全能的人。洪堡的勤奋“鞭打着科学的事物”飞速前行,有时一不注意就难以跟上他的思路。

距初次到访过去3年后,洪堡又来到耶拿,在此停留了3个月。歌德从魏玛赶来和他见面。为了省去在两个城市之间奔波的劳苦,歌德住进了耶拿的老城堡。洪堡计划进行一系列“动物电”实验,并试图完成一部相关的书稿。洪堡几乎每天——经常和歌德一起——都从威廉的住所走到耶拿大学。在那里,洪堡会在解剖演示室里工作上六七个小时,并以此为专题举办讲座。

在一个温暖的春日,耶拿地区降下一场雷雨。洪堡冲到室外,架设起仪器,想以此来测量大气中的电量。大雨滂沱,雷声滚滚,远处的农田上空被一道闪电照亮——洪堡找到了真正属于自己的实验场。次日,他听说附近的一位农夫和他的妻子被闪电击中身亡。洪堡连忙赶去,要来了他们的尸体。在耶拿大学圆形解剖学教室塔楼的大桌上,他仔细地分析他们的尸体,并兴奋地发现:农夫的腿骨看上去像“被鸟枪的子弹击穿”,但最重的伤口却在生殖器上。他以为是毛发燃烧导致的烧伤,但死者腋下却完好无损,这让他否定了这一猜想。虽然需要面对烧焦的肉体和尸体的恶臭,洪堡却怡然自得。他说:“如果不做实验,我就不能活。”

和歌德合作实验中的一个偶然发现让他津津乐道。一天早晨,洪堡将一条解剖下来的青蛙腿放在玻璃板上,用不同的金属将它的肌肉和神经连接起来;他尝试了银、金、铁、锌等,但只能让蛙腿轻微地动一动。他俯身想去检查装置的连接情况,却意外地发现蛙腿开始剧烈收缩,甚至直接从桌面上跳了下去。二人都惊讶莫名。洪堡后来意识到,一定是他呼吸产生的水汽触发了这一反应:微小的水滴碰触到金属,形成了触动蛙腿的电流。洪堡认定这是他生平做过的最神奇的实验,好像在呼吸间将“生命的气息”吹进了青蛙死去的躯体。全新的生命科学呼之欲出。

与此相关,他们也讨论了洪堡先前的老师布卢门巴赫关于生物体内“形成力”的学说。歌德相当兴奋,并将这些理论应用到了自己关于“原型”的想法中。他写道,一定是“形成力”触发了“原型”中某些部分的发育。例如蛇的脖颈如此之长,一定是因为“没有把物质或力”浪费在手臂和腿的发育上;而蜥蜴的脖颈如此之短,是因为它同时长了四条腿;青蛙的脖颈更短,因为它的腿更长。不同于笛卡尔把生物体看作机器,歌德坚信,生物有机体由各部分组成,但只有合为一个整体时才会运转。简单地说,机器可以拆开重组,但生物有机体的各个器官只有相互依存才能运行。在机械系统里,部分形塑整体;而在有机体内部,整体形塑部分。

洪堡进一步拓宽了这一观念。虽然他自己关于“动物电”的理论最终被证明是错误的,但这些经历却也给他未来关于自然的新观念打下了基础。

布卢门巴赫等其他科学家将“力”的观念应用在生物体内,洪堡则将目光转向更宽泛意义上的自然——将整个自然界解释为一个有机的整体,认为其中有相互关联的动力。这种新想法改变了他的研究手段。如果事物都相互关联,那么在研究它们之间的异同时,不应失去整体观。比较 (comparison)成了洪堡理解自然的首要工具,而非抽象的数学或数字。

布卢门巴赫等其他科学家将“力”的观念应用在生物体内,洪堡则将目光转向更宽泛意义上的自然——将整个自然界解释为一个有机的整体,认为其中有相互关联的动力。这种新想法改变了他的研究手段。如果事物都相互关联,那么在研究它们之间的异同时,不应失去整体观。比较 (comparison)成了洪堡理解自然的首要工具,而非抽象的数学或数字。

歌德对这位年轻的朋友心服口服,称他智慧超群,令人仰慕。大家认为:洪堡在耶拿停留期间,正好也是歌德多年以来创作力最旺盛的时期之一。他不仅和洪堡一起进行解剖学实验,还着手创作史诗《赫尔曼和多罗泰》(

Hermann and Dorothea

),并重温了自己先前关于光学与颜色的理论。他观察昆虫,解剖蠕虫和蜗牛,并继续地质学的研究,夜以继日地工作。他们的“小学院”异常忙碌:威廉·冯·洪堡用德文以诗体形式翻译了一部埃斯库罗斯

的希腊悲剧,并与歌德讨论;亚历山大则协助歌德架设起一套光学试验设备,用它来分析光的成分,并探究磷燃烧时发出荧光的现象。下午和晚间,他们有时在威廉和卡洛琳娜的家中见面,但他们更多聚集在弗雷德里希·席勒毗邻集市广场的家中:歌德引述他的诗歌,其他人也分享各自的近作,直到深夜。在给友人的信中,歌德承认自己太累了,甚至有些盼望回到魏玛的家中“休养”。

的希腊悲剧,并与歌德讨论;亚历山大则协助歌德架设起一套光学试验设备,用它来分析光的成分,并探究磷燃烧时发出荧光的现象。下午和晚间,他们有时在威廉和卡洛琳娜的家中见面,但他们更多聚集在弗雷德里希·席勒毗邻集市广场的家中:歌德引述他的诗歌,其他人也分享各自的近作,直到深夜。在给友人的信中,歌德承认自己太累了,甚至有些盼望回到魏玛的家中“休养”。

亚历山大·冯·洪堡对知识的追求极富感染力,甚至重新唤起了歌德对科学的兴趣。席勒则有些担忧歌德的精力被牵扯到诗与美学之外太远,认为这都是洪堡的错。席勒还觉得这个年轻人涉猎太杂,将来未必能成大器。洪堡只对测量感兴趣,虽然知识丰富,但他的工作“意趣贫乏”。

席勒与威廉和亚历山大·冯·洪堡以及歌德(从左至右),在耶拿席勒别墅里的花园中

在这一点上,席勒孤掌难鸣:就连听他私下议论的朋友都认为,对科学测量的热情恰恰为洪堡对自然形成更宏观的理解埋下了基石。

在耶拿停留一个月之后,歌德返回魏玛,但迅即开始怀念新近获得的智性刺激,于是去信邀请洪堡来访。5天后,洪堡到达魏玛,停留一周。第一天,歌德在自己家里待客;次日请洪堡到公爵的城堡与卡尔·奥古斯特共进午餐,然后在自己的住处举办盛大的晚宴。为了让客人饱览魏玛的景致,歌德带他参观了公爵的风景画收藏,以及一些刚刚从俄国运来的岩石标本。他们几乎每天都到城堡用餐,公爵让洪堡演示一些科学实验娱乐宾客。洪堡必须从命,但他认为自己在宫廷里纯粹是浪费时间。

在此后的一个月中,直到洪堡离开耶拿之前,歌德频繁往来于自己在魏玛的家与耶拿城堡之间。他们一起阅读博物学书籍、散步,晚餐之后则讨论最新的哲学文本。席勒新近购入了一处花园别墅,坐落在耶拿城外,那儿成了他们的聚会新场所。在那里,一条小河流过花园后院;他们在一处凉棚下小憩,石头圆桌上摆放着酒杯、餐盘,以及书籍和纸稿。初夏的傍晚温度怡人,夜幕降临之后,只听得见潺潺流水声,还有夜莺的歌唱。歌德在日记中写道,他们谈论“艺术、自然与心灵”。

和他们一样,全欧洲的科学家与思想家都在探索同样的问题:如何理解自然。大致有两个相互争锋的学派:理性主义与经验主义。理性主义者倾向于认为一切知识都来源于理性及理性思考,而经验主义者认为人只能通过感官经验来认知世界;后者坚持认为,人类大脑中的一切认识都来自身体感官。有些人甚至大胆宣称,人在出生时就像一张白纸,上面并没有预先写好任何概念;人的一生不断地通过感观体验来获得知识,最终写满这张纸。在科学领域,这意味着经验主义者总是用观察和实验来检验理论,而理性主义者则用逻辑与理性思考来给出论断。

在洪堡遇见歌德的若干年前,德国哲学家伊曼纽尔·康德(Immanuel Kant)掀起了一场哲学革命,其影响力与250年前哥白尼给天文学带来的革新同等震撼。康德在理性主义与经验主义之间找到了立足点。在著名的《纯粹理性批判》中,康德指出,我们所理解的自然定律之所以存在,是因为我们的心灵认知了它们。正如哥白尼发现太阳并不围绕我们运转,康德则指出我们必须改变理解自然的方式。

上千年来,哲学家们一直在思考将外在世界与内心一分为二的问题。这实际上是在问:我在花园里所见的那棵树,究竟是那棵树的概念,还是真实的树?对于洪堡这样想要理解自然的科学家来说,没有比这更重要的问题了。人类就像同时栖居在两个世界中:“物自体 ”(Ding an sich)的外在世界,以及心灵感知的内在世界(事物在个人维度上的呈现)。康德认为,“物自体”永远无法被真实理解,而内在世界则永远主观。

康德的贡献在于引入了先验层面的概念:当我们体验到(experience)一个物体时,它便成了“我们观察到的现象”。感官和理性都是我们用以认知世界的有色眼镜。虽然我们理解自然的方式——分类学、运动定律等——看上去像是基于纯粹的理性,但康德认为,这些秩序仍被我们的心灵——透过那些有色眼镜——所形塑;是我们自己将秩序加之于自然,而非相反。于是,这样的“自我”(self)成为具有创造性的主体、自然立法者——虽然与此同时,这也意味着我们永远无法得见“物自体”的真实面目。这也意味着,“自我”(即人自身)得到了越来越多的重视。

让洪堡感兴趣的还不止这些。康德在柯尼斯堡大学(当时在普鲁士境内,柯尼斯堡现名加里宁格勒,位于俄罗斯境内)最受欢迎的讲座系列之一是地理学。在40多年中,康德教了48次“自然地理学”(Physische Geographie)。他反复强调,知识具有系统性的结构,每个单独的事实都应该嵌入到更大的框架中来理解。如果将人类知识比作一座大厦,那么在添加一砖一瓦之前,我们心中必须先有一张整体的蓝图。康德关于系统的论述将成为洪堡后期思想的关键所在。

在耶拿,任何人都无法避开这些思想。一位英国访客评论道,这座小城是“新哲学最时兴的地盘”。歌德崇敬康德,遍读了他的著作;威廉·冯·洪堡也读《纯粹理性批判》到入迷,以至于亚历山大担心哥哥会“苦学致死”。康德的一位门生在耶拿大学教书,他对席勒说,其师在下一个世纪会和耶稣基督齐名。

耶拿知识界最感兴趣的还是内在与外在世界的关系。最终将引至这个问题:是什么让知识成为可能?在启蒙运动中,内在与外在世界曾被认为是完全分开的。此后,如诗人柯勒律治这样的英国浪漫主义者与如爱默生这样的美国超验主义者,都坚持认为:在失落已久的黄金时代,人与自然曾经是合为一体的;所以他们要努力通过艺术、诗歌与情感来恢复这一和谐的整体。对浪漫主义者而言,只有回到内心,自然才能被理解。

亚历山大·冯·洪堡沉浸在康德的理论中,并在书房里放了一尊这位伟大哲学家的胸像。半个世纪后,他仍然认为外部世界只有在我们“内心中”认知到的意义上才存在。外在事物经心灵塑造,也同时影响我们对自然的认识。外在世界、理念与感情“相互融为一体”,洪堡将会这样写道。

歌德也在琢磨这些关于自我与自然、主观与客观、科学与想象的问题。比方说,他发展出一套色彩认知理论,认为眼睛的作用至关重要,因为它将外在世界带入内在世界。他指出,只有借由主观经验(例如用眼睛来看)加上观察者的理智力量,才能获得客观真理。“五官不会骗人,”他说,“但判断会。”

随着对主观性的不断强调,洪堡的思想也开始发生深刻的改变。在耶拿期间,他从执着于纯粹的经验性研究转向他自身对自然的解释,将精确的科学数据与对眼前景象的情感反应结合起来。长期以来,他都对仔细观察与严格测量的重要性深信不疑(这深受启蒙思想的影响),但现在,他慢慢开始学会重视个人的感知与主观性。就在几年前,他还抱怨道,“那栩栩如生的幻象让我迷惑”;而现在,他相信想象力与理性思维一样,也是理解自然世界的必要工具。“自然必须通过感情来体验,”他在给歌德的信中写道。洪堡认为,那些只知道把万物简单划分成植物、动物和岩石的人“永远都不会真正接近自然 ”。

也是在这一时期,歌德和洪堡读到了伊拉斯谟·达尔文(Erasmus Darwin,查尔斯·达尔文的祖父)的著名诗篇:《植物之爱》( Loves of the Plants )。伊拉斯谟是一位医生、发明家和科学爱好者。在诗中,他在卡尔·林奈(Carl Linnaeus)依据植物生殖器官分化而提出的分类法上进行发挥,描写了“害相思病”的紫罗兰、“嫉妒心重”的黄花九轮草,以及“双颊羞红”的玫瑰;另外,诗行间还点缀着长角的蜗牛、翕动的树叶、银色的月光以及“遍布苔藓的床褥”上的缠绵情事。《植物之爱》成为英国文坛轰动一时的诗歌。

40年后,洪堡将给查尔斯·达尔文写信,谈到他曾非常崇拜伊拉斯谟·达尔文,因为其诗歌表明,对自然和想象力的热爱可以是“强大而有益的”。而歌德并不欣赏伊拉斯谟·达尔文的诗才:虽然想法不错,但写法太过啰唆和教条。他对席勒说,这首诗全无任何“诗意”的痕迹。

歌德相信艺术与科学结合的力量。他对科学重燃的热情并未如席勒所预言的那样让他疏远艺术。他认为太久以来,科学与诗歌都被认为是“莫大的仇敌”,而他要做的是将两者融为一体。在他最著名的剧作《浮士德》中,不安于现状的学者海因里希·浮士德与魔鬼梅菲斯特达成了一项交易,以换取无限的知识。《浮士德》的第一部和第二部依次于1808年和1832年问世,而歌德集中创作此剧的时间往往和洪堡来访的时间重合。和洪堡一样,浮士德被寻求知识的不间断冲动所困扰,他在第一幕中称自己为一种“胸中的簸荡”

所苦。歌德写作《浮士德》时曾经这样描述洪堡:“我不知道还有谁能够同时拥有极为专注的行动力与广收博取的头脑”——这些话也可以用来描述他笔下的浮士德。浮士德与洪堡都相信,狂热的工作与探求欲能够带来对事物的理解,他们也都从自然界中获得力量,并且相信自然的统一。像洪堡一样,浮士德试图发现“大自然的力量”。同样在第一幕中,浮士德这样描述自己的野心:“使我洞悉整个宇宙,那最内在最微妙的机构”——完全如同出自洪堡之口。早在1808年此剧最初发表时,很多人就注意到,歌德在塑造浮士德的时候,加进了不少洪堡的形象;又毋宁说,洪堡的性格有几分像浮士德。

所苦。歌德写作《浮士德》时曾经这样描述洪堡:“我不知道还有谁能够同时拥有极为专注的行动力与广收博取的头脑”——这些话也可以用来描述他笔下的浮士德。浮士德与洪堡都相信,狂热的工作与探求欲能够带来对事物的理解,他们也都从自然界中获得力量,并且相信自然的统一。像洪堡一样,浮士德试图发现“大自然的力量”。同样在第一幕中,浮士德这样描述自己的野心:“使我洞悉整个宇宙,那最内在最微妙的机构”——完全如同出自洪堡之口。早在1808年此剧最初发表时,很多人就注意到,歌德在塑造浮士德的时候,加进了不少洪堡的形象;又毋宁说,洪堡的性格有几分像浮士德。

歌德将艺术与科学融合在一起的努力还不止于此:他曾将自己关于植物“原型”的论文转写为一首题为《植物变形记》( Metamorphosis of Plants )的诗歌;而关于婚姻与恋情的小说《亲和力》( Elective Affiniti )的书名,同时也是当时的一个科学术语——形容不同化学元素之间结合的难易程度。因为促进化合物之间结合的“亲和力”是自然固有的,这同时也给讨论有机物生命本质的学者们提供了一种重要的理论。例如法国科学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯(Pierre-Simon Laplace,他也是洪堡非常崇拜的一位人物)曾说过:“所有化合反应都是物质间的相互吸引力造成的结果。”拉普拉斯认为,这就是解开宇宙形成之谜的关键。歌德在小说中用化学键的性质来比喻人与人之间的关系,以及四位主人公之间变化无常的情感,这就相当于将化学研究转写成了文学作品。自然、科学与想象力愈走愈近。

正如浮士德所言,我们不能仅靠观察、仪器与实验从大自然那里“夺取”知识:

“在光天化日中充满了玄奥,

大自然并不让人揭开她的面幕,

而她所不愿泄露给你的秘窃,

你决不能用螺丝钉和杠杆强夺。”

洪堡相信,歌德在其剧作、小说与诗歌中对自然的描写,与最优秀科学家的发现同样真实可信。他将牢记歌德如何鼓励自己将自然与艺术、事实与想象结合起来。这种对主观性的重新强调,让洪堡将先前莱布尼茨、笛卡尔和牛顿等人推崇的机械宇宙观和浪漫主义诗学相连通。洪堡让我们能够理解历史上两种看似矛盾的观念之间的联系:一种是牛顿在《光学》中写到的,彩虹是光通过雨滴折射形成的现象;另一种则是浪漫主义诗人约翰·济慈(John Keats)所发出的批评,牛顿“毁尽了彩虹的诗意,说它不过是一块棱镜”。

日后回忆起在耶拿的时光,洪堡都称其“对自己的影响至为深远”。与歌德的交游赋予了他观看与理解自然世界的“全新感官”,而他也将带着这样的感知力踏上去往南美洲的旅程。