1769年9月14日,亚历山大·冯·洪堡出生于一个普鲁士贵族家庭。他们在柏林过冬,夏天则搬到归洪堡家族所有的泰格尔宫,位于城西北约10英里处。他的父亲亚历山大·格奥尔格·冯·洪堡(Alexander Georg von Humboldt)是一名军官,普鲁士宫廷的内务大臣,未来的国王腓特烈·威廉二世的亲信。亚历山大的母亲玛丽·伊丽莎白(Marie Elisabeth)是一位富有的实业家之女,她将财富与土地带给这个小家庭。洪堡家族在柏林备受尊敬,连未来的王储都成了亚历山大的教父。虽然养尊处优,亚历山大和哥哥威廉的童年并不快乐。他们热爱的父亲在亚历山大9岁时撒手人寰,而母亲从未给予儿子们多少关爱。父亲的性情友好而迷人,母亲则严厉、一本正经,在感情上比较疏远。代替温暖母爱的是当时普鲁士最好的教育:她安排兄弟二人接受私人教师的辅导,其中多有启蒙时期的思想者,他们深深地影响了孩子们,使兄弟二人从小就热爱真理、自由与知识。

威廉和亚历山大有时会在老师身上寻找父亲的影子,这使得师生之间的关系有些特别。对他们影响尤其深远的是一位名叫戈特罗布·约翰·克里斯蒂安·昆特(Gottlob Johann Christian Kunth)的老师,他统管洪堡兄弟学业多年,在教学中时时表达出不满与失望,却又同时试图培养学生对他的依赖。昆特耳提面命,督促洪堡兄弟练习算术、翻译拉丁文、学习法语词汇,并不停地纠正他们。对于学生的进步,他从未真正感到满意。每当他们犯了一个错误,昆特就摆出一副深深受到冒犯和伤害的样子。对兄弟俩而言,这比用手杖打屁股还难过。威廉日后回忆道,为了竭力取悦昆特,他们经常处在一种“持续的焦虑”当中。

和天资聪颖的兄长相比,学业对年幼两岁却要修习同样课程的亚历山大来说更困难。这最终使他固执地认为自己没有才华。威廉出色地掌握了拉丁文和希腊文,亚历山大却进度缓慢,深感自己的无能。后来,他对朋友坦陈,自己在学业上遇到的困难甚至让家庭教师们“怀疑这个孩子是否能发育出最基本的智能”。

泰格尔宫和周围的庄园

威廉徜徉在希腊神话和古罗马史的世界中,乐而忘返;亚历山大却对书本没有耐心。他一有机会就逃离教室,漫游乡间,收集植物、动物和岩石标本并练习写生。每当他揣着装满昆虫和花草的衣兜回家,家人便开玩笑地称他为“小药店老板”,但他们并不把他的兴趣当回事。家族相传,普鲁士国王腓特烈大帝曾经询问年幼的亚历山大,问他是否想像同名的亚历山大大帝一样去征服世界。这位小男孩的回答是:“当然,陛下,只不过是用我的头脑。”

亚历山大曾告诉一位好友,自己早年大都在爱他却不理解他的人们中间度过。教师们要求严格,母亲深居简出,甚至不理睬自己的儿子们。

据昆特说,玛丽·伊丽莎白·冯·洪堡最大的心愿就是让威廉和亚历山大发展出“完美的智性和道德”——感情上的健全似乎并不重要。“我被迫接受千百种约束,”洪堡说,还要忍受孤独,躲藏在矫饰的高墙后面——因为在母亲严厉的注视下,他无法自由自在地生活。在洪堡家里,所有人都不被允许表达兴奋或者喜悦的心情。

兄弟二人性格迥异。亚历山大喜欢冒险和户外运动,威廉则严肃而满身书卷气。亚历山大经常受到丰沛情感的折磨,威廉则长于自律。二人都退居到了各自的小世界里:威廉埋头书中,亚历山大则独自在泰格尔宫附近的林中漫步,那里的大树都引种自北美。糖枫树到了秋天色彩鲜艳,白橡树则气派雍容,亚历山大在这里感受着自然的宁静与安慰。但他对于远方国度的向往,也始于这些来自另一片大陆的树木。

青年洪堡相貌英俊,身高5英尺8英寸,身姿挺拔、神气,因此实际看起来得更高一些。他瘦削而灵动,腿脚轻捷,手掌小而精致(曾有朋友说那像女人的手),眼神富有探询性,总是很警觉。他的外表符合那个时代的审美:凌乱的头发、饱满而富有表情的嘴唇、带酒窝的下巴。但他也常常抱病,饱受发烧和神经衰弱的烦扰:威廉认为弟弟的病多半出自想象,因为“那可怜的孩子不开心”。

为了掩盖自己的脆弱,亚历山大用机智和富有野心的外表构筑起一道屏障。早在童年时期,他就以言语刻薄出名,一位家庭友人唤他为“坏心肠的小鬼”。事实上,洪堡的一生都对得起这一称号,即便是最亲密的朋友都承认他惯于开恶意的玩笑。但威廉曾说,弟弟的性情并不恶毒——也许只是有点虚荣,急于出人头地而已。从青年时期开始,亚历山大就被这种虚荣和内心深处的孤独所折磨,一边渴望赞扬,一边希求独立。他不安却又深信自己智力超群,在寻求认可的需求与强烈的优越感之间进行长期的拉锯战。

洪堡与拿破仑·波拿巴同年出生,成长于日益全球化的时代,世界的另一端不再遥不可及。巧合的是,在他出生前几个月,来自十几个国家的天文学家进行了第一次国际合作:他们相互合作,分享各自对金星凌日现象的观测结果。计算经度的难题也已解决,在18世纪的世界地图中,空白区域被迅速填满。世界正在发生巨变。洪堡7岁那年,美国爆发独立战争,并随即宣告独立。1789年,临近洪堡20岁之际,法国大革命也拉开了序幕。

当时的德国还处在神圣罗马帝国的庇护之下——用伏尔泰的话说,那是一个既不神圣,也非罗马,更称不上帝国的存在。作为民族国家的德国还不存在:它由众多小国组成,包括一些极小的公国,以及另一些由实力强大的王朝统治的大国,诸如普鲁士的霍亨索伦王朝和奥地利的哈布斯堡王朝,这些家族仍在争夺疆域和霸主地位。18世纪中期,普鲁士在腓特烈大帝的统治下,成了奥地利最强劲的对手。

洪堡出生时,普鲁士就已经以庞大的常规军队和高效的管理而闻名。腓特烈大帝独揽大权,但也推进了一些新政,包括引入初等教育系统和初步的农业改革。在他当政期间,普鲁士在宗教宽容方面有了初步的松动。这位能征善战的君主喜好音乐、哲学和钻研各种学问。虽然当时的法国人和英国人常嘲笑德国人粗鄙且落后,德国境内却拥有比欧洲任何其他地方都多得多的大学和图书馆。出版业和期刊业蒸蒸日上,人们的文化水平迅速上升。

与此同时,英国经济正快速发展。如作物轮作和灌溉系统改进等农业革新增加了农业产量;英国人还陷入了“运河狂热”,现代化的交通网络布满了这座岛屿。工业革命带来了蒸汽驱动的织布机和其他机器,工业中心迅速成长为新兴城市。农民的耕作不再仅仅为了糊口,而是输出食粮去供给在新城市中工作的工人。

新技术如詹姆斯·瓦特(James Watt)发明的蒸汽机,以及如欧洲和北美等地接种牛痘预防天花等医学的新进展,都使人类得以控制自然。18世纪中期,本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)发明的避雷针驯服了本被看作神谴的雷电。拥有如此强大的力量,人类逐渐失去了对自然的敬畏。

在此之前的两个世纪里,西方社会一直尊奉这样一种思想,即把自然看作一台复杂的机器——“宇宙中最伟大而精密的仪器”,一位科学家曾这样形容。毕竟,既然人类都能制造精巧的钟表和自动机,那么上帝的造物将何等宏伟?法国哲学家笛卡尔及其追随者认为,是上帝给了这个机械世界最初的推动力;而牛顿则将宇宙视为神造的钟表,上帝正是那位钟表匠,持续地调试着宇宙的运行。

望远镜和显微镜的发明将新奇的大千世界展现在人们眼前。同时,它们也给予了人类去发现自然定律的信心。德国哲学家戈特弗里德·威廉·冯·莱布尼茨(Gottfried Wilhelm von Leibniz)曾在17世纪晚期推行一种以数学为基础的综合知识之观念。与此同时,牛顿在英国剑桥也以数学为工具,揭示了宇宙运行的力学规律。由此,世界开始变得可以预测,只要人类能够正确地理解这些自然定律,大家便可安心不疑。

数学、客观测量、对照实验等科学方法为理性开路,启蒙之风席卷了西方世界。科学家们自封为“知识共和国”(republic of letters)的公民,组成超越国界、宗教信仰和语言壁垒的知识社群。他们往来的信件辗转于欧洲及大西洋地区,不断传播科学发现和新思想。在这个没有国界的“知识共和国”里,理性而非君主主宰一切。亚历山大·冯·洪堡就在这个全新的启蒙时代中长大,见证西方社会以看似一往无前的信心蒸蒸日上。 进步 是18世纪的关键词,每一个世代都将艳羡下一个世代所能实现的新境界。没有人担心自然本身或许会崩坏。

年轻的亚历山大和威廉加入了柏林知识界,参与各种关于教育、宽容和独立思辨的讨论。兄弟二人频繁出入读书小组和哲学沙龙。泰格尔宫时代的学习生活与外界隔绝,现在学术却顿时成了社交的一部分。夏天,他们的母亲常常自己留守在泰格尔宫,把兄弟俩和家庭教师一起留在柏林的宅子里。但他们的自由并不长久。母亲明确表示,希望二人步入仕途。既然他们在经济上仍依赖母亲的资助,那也就必须从命。

玛丽·伊丽莎白·冯·洪堡将18岁的亚历山大送到奥得河畔法兰克福(Frankfurt an der Oder)去上大学。这座学校位于柏林以东70多英里处的乡下,只有200名学生。她选择这里多半是看中了它邻近泰格尔宫的便利,而非其学术水平。在完成了一学期的政府管理和政治经济学课程之后,亚历山大被送到了威廉正在求学的哥廷根大学,那是当时德国各邦国中最好的一所大学。威廉在那里研习法律,亚历山大则专心于科学、数学和语言。虽然兄弟二人身在同城,却很少待在一起。“我们的性格相差太远。”威廉说。在哥哥努力学习的时候,亚历山大则向往着远方的热带和冒险。他渴望离开德国。早在童年时期,他就已经通读了库克船长和法国探险家路易·安托万·德·布干维尔(Louis Antoine de Bougainville)的航海日志,同时也想象着自己有朝一日可以去远方。他在柏林的植物园里见到热带的棕榈树时,就非常渴望在自然生境中与它们重逢。

洪堡与一位名叫格奥尔格·福斯特(Georg Forster)的老友周游欧洲4个月之后,少年时期盼远游的心情变得更为急切。福斯特是一位德国的博物学家,曾参加库克船长的第二次环球旅行。洪堡在哥廷根与他相识,常常与他谈论那次探险。福斯特绘声绘色地描述着南太平洋上星罗棋布的岛屿,这都使洪堡更加渴望旅行。

1790年春天,洪堡与福斯特启程前往英格兰、荷兰与法国。此番旅行的亮点无疑是伦敦,那里的一切都触动着洪堡对遥远国度的向往。他看见泰晤士河上拥塞着来自世界各地的船舶:每年,多达15000艘商船到达伦敦,满载着来自东印度的香料、西印度群岛的糖、中国的茶叶、法国的美酒,以及俄国的木材。整片河面上桅杆林立,“如一片黑压压的森林”。在大型贸易商船中间,上百艘驳船、摆渡船和小艇往来穿梭。

虽然拥挤不堪,可这番景象也正是大英帝国实力的生动写照。

在伦敦,洪堡被介绍给那里的植物学家、探险家、艺术家和学者。他结识了威廉·布莱(William Bligh)船长(此人曾在其指挥的“邦蒂”号遭遇叛变之后,带领十余名船员乘小艇从南太平洋航行3600多海里抵达东帝汶,最终生还),以及约瑟夫·班克斯(Joseph Banks)——这位跟随库克船长进行首次环球航行的植物学家。班克斯时任英国皇家学会会长,管理着英国最重要的科学论坛。洪堡还欣赏了库克船长第二次环球航行随行艺术家威廉·霍奇斯(William Hodges)绘制的迷人画作和素描。不论走到哪里,洪堡都能见到新世界的景象:清晨醒来,一睁眼就能看到挂在卧室墙上绘有东印度公司船舶的铜版画。洪堡经常为自己无法实现的梦想而伤怀。“我的内心深处有股冲动,”他写道,“它折磨我,我觉得自己快要疯了。”

为了排解忧愁,他经常独自步行到很远的地方。有一次,他走过伦敦北郊哈姆斯特德的乡村,发现树干上钉着一纸招募年轻水手的告示。

伦敦泰晤士河上的景象

那一刻,他几乎以为自己要梦想成真了,却又不禁想起严厉的母亲。洪堡被一种莫可名状的力量吸引向未知的事物——德国人把这种渴望远游的情感称作 Fernweh——但他也不得不承认,自己是个“太听话的儿子”,无法违抗母命。

渐渐地,洪堡觉得自己快闷得发狂了,于是开始给故乡的友人写“疯狂的书信”。在离开英格兰前夕的一封信里,他写道:“我不幸的处境迫使我向往自己不能得到的,却又同时迫使我去做自己不喜欢的事。”但从小在普鲁士精英阶层中成长起来的他,始终不敢直接挑战母亲对他的期待。

回到柏林,洪堡的痛苦转化成了一股狂热的能量。他写道,自己被一种“不息的冲动”驱使,就像“有一万头猪在追赶着我”。他左冲右突,从一个领域跳跃到另一个,不再怀疑自己的智力,也不再甘心居于兄长之下。他在向自己、朋友及家人证明自己的聪明与才能。福斯特认为,年轻的洪堡“不幸地过度使用了自己的头脑”。很多人都赞同这一说法。就连威廉的未婚妻卡洛琳娜·冯·达赫略敦(Caroline von Dacheröden),虽然刚认识亚历山大不久,但也担心:虽然她喜欢这个年轻人,但害怕他会突然“崩溃”。不少朋友都经常谈起他不眠不休的工作,以及飞快的语速——“就像飞奔的赛马”。

1790年夏末,亚历山大开始在汉堡的贸易学校学习金融与经济。他讨厌这些满是数字和账本的科目。空闲时,他埋头于科学论文和旅行书籍,并学会了丹麦语和瑞典语——什么都比商科有意思。一有机会,他就走到流经汉堡的易北河边,望着商旅大船从美国载来烟草、米和靛蓝。他告诉友人:“是港口商船的景象让我坚持下去的”——那象征着他的希望与梦想。他迫不及待地想要成为“自己运气的主宰”。

从汉堡结束学业时,亚历山大21岁。1791年6月,他又一次遵循母命,来到德累斯顿附近的小镇弗莱贝格,就读于那里有名的矿业学院。这算是一种妥协:既能够为他进入普鲁士政府矿产部门做准备——满足母亲的愿望——又至少能让他如愿地学习到自己感兴趣的科学与地质学。这是当时第一所这类的专科学校,会结合实际应用给学生教授最新的地质学理论。一个兴旺的科学社群在这里蓬勃成长,吸引了当时欧洲最好的教授与学生。

不出8个月,洪堡就完成了普通人通常需要3年才能完成的学习项目。他每天日出前起床,驱车前往弗莱贝格附近的一座矿山。在其后的5个小时里,他深入矿井,探究矿山的建筑结构、开采方式及岩石构造。他身形轻盈,体格精瘦,能自如地在狭窄的孔道和低矮的洞穴中出入,又钻又凿,将岩石样品带回家。他如此投入地工作,浑然不觉周围的潮湿与寒冷。日过正午,他爬出黑暗的矿井,拍净身上的尘土,赶回学校去参加矿物学与地质学的讨论课程与讲座。晚间,他埋首案头,常常就着烛光读书到深夜。空闲时,他还研究有光与无光环境对植物的影响,并收集了上千件植物标本。他测量、做笔记、分类收藏,不愧是启蒙运动时代之子。

来到弗莱贝格几周之后,亚历山大驱车向西100多英里,赶往埃尔福特去参加哥哥与卡洛琳娜的婚礼。一如既往地,洪堡试图将家庭聚会及社交活动与工作结合起来:他没有去去就回,而是趁机进行了一次长达600英里的地质考察,走遍了埃尔福特所在的图林根地区。卡洛琳娜对这位工作狂弟弟半是欣赏,半是担忧:她喜欢他的工作热情,有时也像姐姐一样开他玩笑。她对威廉说,亚历山大是有些怪癖,而它们理应得到尊重;但他的精神状况与内心的孤独实在让人放心不下。

洪堡在弗莱贝格唯一的朋友是当地房东的儿子,也是他的同学。两个年轻人昼夜形影不离,一起学习和谈心。“我从未对别人有过如此亲近的感觉,”洪堡承认,同时又为自己的感情之强烈而自责。他明白,自己有朝一日定会毕业离开这里,那时将更感孤独。

艰苦的学习最终有了回报:时年22岁的洪堡一毕业就获得了矿井监察员的职位,击败了不少更年长的竞争对手。他为自己青云直上的表现感到有些尴尬,却也不无虚荣地给朋友和家人写长信炫耀。更重要的是,这一职位允许他到上千英里外的地方去采集和评估土壤、矿井与矿石品质——从勃兰登堡的煤矿、西里西亚的铁矿,到菲希特尔山脉的金矿和波兰的盐井。

在这些公事旅行中,洪堡遇见过各色人物,却绝少开启心扉。他在信中写道,自己感到满足,却并不幸福。在矿上忙碌或乘马车风尘仆仆一天之后,他会在深夜思念自己曾经交往过的为数不多的几位友人。他慨叹道:“可恶,总是如此孤独。”他经常沉默地在途中简陋的小饭馆或旅店独自用餐,累得连写信和说话的力气都没有。到了夜间,孤独变得难以忍受,必须诉诸笔端。他开始提笔写长长的信,思绪时而回环、时而跳跃,既有对自己工作、新近科学观察的详细描述,也有对蓬勃的情感、爱及友情的宣言。

在给弗莱贝格友人的信中,洪堡承认,他们一起度过了“生命中最甜美的时光”,为了保存这段回忆,他甘愿少活两年。这些深夜写就的信札经常饱含着这样强烈的感情,字里行间流露出近乎绝望的孤独。洪堡在信中倾诉心事,然后为自己的“愚蠢致信”道歉。清晨醒来,他又全心投入工作,忘记苦闷,直到几个星期甚至几个月后再重新提起笔。即便是最了解他的少数几个人,也觉得洪堡难以捉摸。

与此同时,洪堡的事业一帆风顺,关注的问题也愈发广泛。他开始关注矿工的工作条件。他为这些每天早晨爬进矿道、深入地下的工人发明了一种呼吸面罩,以及能在矿井的低氧环境下工作的提灯。他惊讶于工人们缺乏科学常识的现状,于是为他们编写教材,并创立了一所矿工学校。他翻阅历史文献,发现当中经常提到丰富的矿藏和古老的发现,意识到这可能对开发和利用废弃矿山有价值,于是连日埋头解读16世纪的手稿。一些同事看到他惊人的工作与旅行节奏,都说此人一定长了“八腿四臂”。

所有这些高强度的事务最终把洪堡累得病倒了。他经常发烧,并饱受神经紊乱之苦。他推测这无非是因为长期劳累,以及在寒冷的矿井下停留太久的缘故。但即使在这样的身体条件下,洪堡仍然发表了他的第一批著作:一篇关于莱茵河两岸玄武岩分布的专业论文,还有一篇描述弗莱贝格地下生物的论文——奇特的霉菌和海绵状的植物,它们生长在矿井中潮湿的梁柱表面,呈现出精巧的形状。他将精力集中在自己能够测量与观察的事物上。

18世纪的“自然哲学”——我们今天称之为“自然科学”——是一门探讨形而上学、逻辑学、道德哲学的学问,之后,它逐渐演变为拥有特殊的技术手段与方法论的独立学科。随着该学科的发展,新的自然哲学问题继续涌现,逐渐发展出植物学、动物学、地质学和化学等各异的子学科。虽然洪堡同时在若干个领域中工作,他仍将这些课题按学科区分开来。这种专业化的趋势让人的视野变得狭窄,容易注重细枝末节而忽略整体,而“整体”将在未来成为洪堡独特的贡献。

这段时期,洪堡开始执着地研究所谓的“动物电”——又称伽伐尼电流,以发现这一现象的意大利科学家路易吉·伽伐尼(Luigi Galvani)的姓命名。伽伐尼发现,用不同的金属接触裸露的动物肌肉时,肌肉会自动收缩,神经纤维会剧烈抽搐。他猜想动物神经中含有电。这一可能性让洪堡着迷,他总共用青蛙、蜥蜴和小鼠进行了4000多次实验:切开动物的身体,然后触碰、戳动和电击。但他不满足于动物实验,甚至开始利用自己的身体。在去往普鲁士各地的旅程中,他会随身携带实验器材。晚间,等公事结束以后,他就在租住的狭小卧室中架上电路器材,将金属棒、钳子、玻璃板、盛着不同化学试剂的瓶子和纸笔一起摆满桌面。他用一把手术刀在自己的手臂和躯干上划出小口,然后小心地将药剂和酸液滴在伤口上,用金属、电线和电极碰触皮肤表层或舌下,仔细地记录每一次痉挛、抽搐、烧灼或疼痛的感觉。有些伤口开始感染,皮肤上出现长长的血痕。他承认,自己的身体伤痕累累,像个“沿街乞讨的流浪儿”,但同时坚定地宣称,虽然饱受剧痛,但实验进行得“非常完美”。

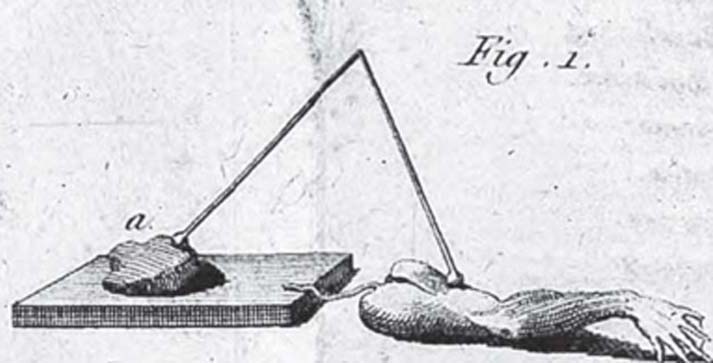

洪堡用蛙腿进行的“动物电”实验

通过这些实验,洪堡参与了当时科学界最为热烈的讨论之一:有机与无机物质的概念,以及两者当中是否蕴含着某种“力”或者“活跃的要素”。牛顿认为,从根本上来说,所有物质都是惰性的,是上帝给予了它们其他附加的性质。与此同时,另外一些科学家则忙于改进植物与动物的分类学,并不那么关心动植物与非生命体是否被两套截然不同的定律支配,他们更希望让混沌多样的现象变得井然有序。

18世纪晚期,一些科学家开始质疑视自然为机械模型的观点,认为这不足以解释生命物质的存在。当洪堡进行“动物电” 实验时,已经有更多的科学家相信,物质不是僵死的,必然存在一种激发其生命活动的力量。欧洲各地的科学家们逐渐抛弃了笛卡尔的主张,即认为动物本质上是机器。法国的医生们、苏格兰的外科医生约翰·亨特(John Hunter),以及洪堡在哥廷根的老师约翰·弗里德里希·布卢门巴赫(Johann Friedrich Blumenbach),都开始提出自己关于生命本质的新理论。洪堡在哥廷根时,布卢门巴赫将他的著作《论形成力》(Über den Bildungstrieb)修订再版。布卢门巴赫在该书中提出,动植物体内蕴藏着若干种力量,其中最重要的一种是“形成力”(Bildungstrieb),即塑造生命形式的力量。他认为,从人类到霉菌,每一种生物都具有这种“形成力”,它是生命起源所不可或缺的。

对洪堡而言,每进行一次实验,就意味着又向解开“生命过程的戈耳狄俄斯之结”

的目标迈近了一步。

的目标迈近了一步。