深入雨林,穿越亚诺斯平原,洪堡和邦普兰结束了为期六个月的艰险之旅,满身疲惫地于1800年8月底返回库马纳。然而他们很快便重新振作起来,整理完收集来的标本,再次踏上征途。11月底,他们启航向北,于12月中旬到达古巴。1801年初,在哈瓦那的一个早晨,洪堡翻开报纸读到了一篇报道,立即改变了继续前往墨西哥的计划。报道称,尼古拉·博丹船长,也就是三年前洪堡曾经试图联系的那位探险家,终于得以开始进行环球航行。1798年,法国政府无法资助博丹的船队,也使洪堡没能如愿离开欧洲;但现在,博丹已经得到了足够的经费,装备了两艘船只(分别名为“地理学家”号与“博物学家”号),此刻正在前往南美洲的途中,并打算从那里进入南太平洋,然后再到澳大利亚去。

洪堡猜想,博丹最有可能取道利马。如果一切顺利,“地理学家”号与“博物学家”号大约会在1801年底到达那里。虽然时间紧迫,但洪堡决定赶往秘鲁去与博丹碰头,然后加入他的船队前往澳大利亚,而非墨西哥。事已至此,洪堡没有办法提前通知博丹约好见面的时间和地点,也没办法确定船长是否真的会途经利马,甚至不知道船上是否还能再容纳两名随行的科学家。但面前的困难越多,他就越“急切地想要解决它们”。

拖着笨重的行李进行环球旅行显然不现实。安全起见,洪堡和邦普兰开始紧张地抄录他们的笔记和手稿,把此前一年半内囤积的物品分类、装箱、寄回欧洲。洪堡给柏林的一位友人写信,说自己“并不确定,甚至感到不太可能”与邦普兰能够活着完成环球旅行。所以他们需要确保至少有一部分宝藏能够完好地回到欧洲。洪堡带在身边的只有一个小型植物园——夹有压平标本的一本书,以便与后面新发现的物种相比较。更完整的一套植物标本被留在哈瓦那,静候他们归来。

欧洲战火未息,海上航行仍然充满危险,洪堡担心他珍贵的标本会被敌船截获。为了分散风险,邦普兰建议将物品分为两份:一份运往法国;另一份则经由英国运往德国,并附上说明:如果货物被敌船截住,就将其转交给伦敦的约瑟夫·班克斯。自从30年前随同库克船长的“奋进”号航行归来后,班克斯逐步建立了遍及全球的植物收藏渠道,来自各国的船长都知道他的名字。班克斯还长期致力于帮助法国科学家获得前往国外的护照——尽管英法两国在拿破仑战争中相互为敌,但他相信科学家的国际社群应该超越战时的国家利益。班克斯曾经说过:“两个国家的科学可以和平共处,尽管它们在政治上剑拔弩张。”把标本交给这个人最安全。

洪堡致信家中亲友,向他们保证自己比以往更加开心和健康。他详细地描述冒险的细节,从美洲豹与蟒蛇的威胁讲到壮美的热带景观和奇丽的花朵。在给一位亲密友人的妻子的信中,他忍不住以这样的问题收尾:“那么您呢,最亲爱的人,您那单调的生活最近如何?”

信件甫一寄出,收藏品也顺利离港,洪堡和邦普兰于1801年3月中旬从古巴出发,并于两周后,也就是3月30日,抵达新格拉纳达总督辖区

北部沿海城市卡塔赫纳(位于今天的哥伦比亚境内)。洪堡再次决定绕道而行:他不但要赶在12月底之前到达利马与博丹的船队碰面,还要舍弃相对容易的海路而改走陆路。途中,洪堡和邦普兰将穿越、攀登并考察安第斯山脉——它包含若干道山脊,从北向南纵贯南美洲大陆,北至委内瑞拉和哥伦比亚,南抵火地群岛,长达4500多英里,是世界上最长的山脉。洪堡想攀登钦博拉索山。这座美丽的雪顶火山位于今日厄瓜多尔的首府基多以南,高近21000英尺。在当时,它被认为是世界上最高的山峰。

北部沿海城市卡塔赫纳(位于今天的哥伦比亚境内)。洪堡再次决定绕道而行:他不但要赶在12月底之前到达利马与博丹的船队碰面,还要舍弃相对容易的海路而改走陆路。途中,洪堡和邦普兰将穿越、攀登并考察安第斯山脉——它包含若干道山脊,从北向南纵贯南美洲大陆,北至委内瑞拉和哥伦比亚,南抵火地群岛,长达4500多英里,是世界上最长的山脉。洪堡想攀登钦博拉索山。这座美丽的雪顶火山位于今日厄瓜多尔的首府基多以南,高近21000英尺。在当时,它被认为是世界上最高的山峰。

从卡塔赫纳到利马的2500英里将是极为艰苦的路程。他们将穿越难以想象的险恶地势,挑战自己的生理极限。但穿越这片从未有科学家踏足的区域,又是莫大的诱惑。洪堡后来说,“当人年轻又有活力的时候”,不太会多想行动所涉及的不确定性和危险。如果想要在利马与博丹碰面,他们只有不到九个月的时间了。首先需要从卡塔赫纳出发,沿马格达莱纳河到达今天哥伦比亚的首都波哥大。从那里,他们将穿越安第斯山脉去往基多,然后再一直向南行进,直到利马。洪堡告诉自己:“一切困难都能用强大的力量征服。”

在向南行进的途中,洪堡还想去波哥大拜访著名的西班牙植物学家何塞·塞莱斯蒂诺·穆蒂斯(Jos é Celestino Mutis)。4年前,66岁的穆蒂斯从西班牙来到这里,已经领头进行了多次对当地的探险考察,世界上恐怕没有比他更熟悉南美洲植物的人了。洪堡希望将自己所获的标本和穆蒂斯穷其一生之力所积累起来的收藏进行比较。虽然传言穆蒂斯性情古怪、戒备心强,但洪堡仍希望能争取到他的帮助。“穆蒂斯,我离你已经这样近!”洪堡在到达卡塔赫纳时想道。他从这里给这位年老的植物学家寄去了一封“非常做作的信”,信里写满了称赞和恭维。他还在信里宣称,自己之所以不走海路,而选择更艰难的陆路去往利马,唯一的目的就是能够经过波哥大,与穆蒂斯见面。

4月6日,洪堡等人离开卡塔赫纳去往马格达莱纳河,他们需要向东跋涉60英里。点点萤火照亮了途经的密林,洪堡称它们为黑暗中的“路标”。若干个夜晚,他们一行人不得不和衣睡在硬邦邦的地上。两个星期后,他们将独木舟推入马格达莱纳河,乘舟向南,朝波哥大行进。在此后将近两个月的行程中,他们都要驾船溯游而上。一路上水流湍急,沿岸蜿蜒着茂密的林带。当时正逢雨季,鳄鱼出没,蚊虫扰人,天气湿热得难以忍受。6月15日,他们到达了河港小城翁达。此地大约有4000名居民,位于波哥大西北方向不到100英里处。他们从这里弃舟登陆,沿河谷山坡陡峭的小径往上爬——波哥大就坐落在海拔9000多英尺的一片高原上。邦普兰被稀薄的空气折磨得非常痛苦,感到阵阵恶心,好像发烧一样。虽然路途艰辛,但他们二人终于在1801年7月8日抵达波哥大,等待他们的是英雄凯旋般的荣耀。

穆蒂斯与其他当地名流带头迎接,随之而来的是一场接一场的盛宴。波哥大已经有数十年没有举行过如此隆重的欢庆活动。对于繁文缛节,洪堡向来毫无兴趣,但穆蒂斯劝他别表现出来,因为总督和其他的重要人物都在场。等到应酬结束后,年迈的植物学家终于打开了他的橱柜。穆蒂斯还拥有一间画室,包括一些印第安人在内的32名画家总共绘制了6000多幅当地植物的水彩画。洪堡后来向威廉描述道,穆蒂斯的收藏规模仅次于班克斯在伦敦的私人图书馆。这对洪堡而言是绝好的机会:离开欧洲两年,他终于能够再次随心所欲地翻阅书籍、查询资料,并将自己的观察与书中的记载进行比较与对勘。同样,穆蒂斯也大有收获:一位欧洲科学家历尽艰险远道而来,只为了与他见上一面,这真是莫大的恭维,也让他在本地人面前有了更多光彩。

正当二人准备离开波哥大的时候,邦普兰热病复发,再次病倒,几个星期后才痊愈。翻越安第斯山脉到利马的时间愈发紧张。9月8日,也就是到达波哥大整整两个月之后,他们终于与穆蒂斯作别,而后者赠予了大量的食物补给,多到用三匹骡子都差点运不过来。其余的行李需要另外八头骡子与牛来驮运,但最精密的仪器则交给五位挑夫、当地的背工

,以及从最初到库马纳时便一直跟随着他们的仆人何塞。他们为穿越安第斯山脉做好了一切准备,但天气实在不能更糟。

,以及从最初到库马纳时便一直跟随着他们的仆人何塞。他们为穿越安第斯山脉做好了一切准备,但天气实在不能更糟。

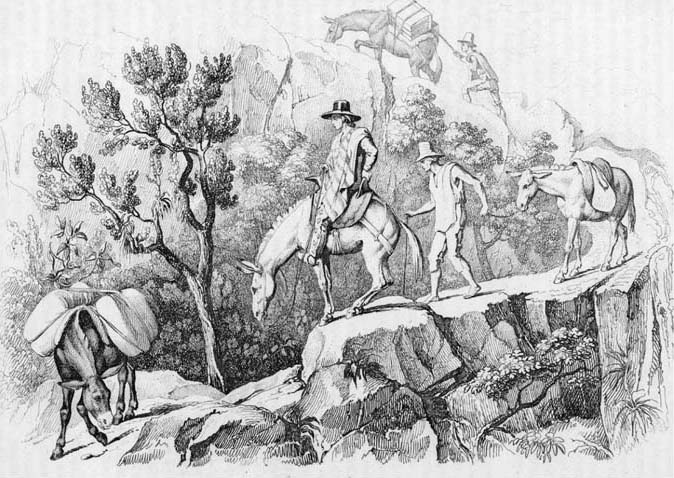

离开波哥大之后,他们必须经过金迪奥隘口才能翻越第一道山链——这个隘口海拔将近12000英尺,被公认为是安第斯山脉中最危险、难度最高的山道。洪堡一行顶着惊雷、暴雨和飞雪在泥泞的路上前行,有些地段仅有八英寸宽。洪堡在日记中写道:“在安第斯山中,我们必须将自己全部的手稿、仪器和藏品交托给这些险境。”他惊讶地目睹骡子们如何巧妙地保持平衡,虽然前进的步态“跌跌撞撞”,并非一直都在很平稳地行进。途中还打碎了一些玻璃罐,这也意味着从马格达莱纳河收集来的鱼类和爬行动物标本已全军覆没。几天之内,他们的鞋底就被泥土中钻出的笋芽撕裂,所有人不得不赤脚继续前行。

与背负重荷的骡子一起穿越安第斯山

翻山越岭,他们缓慢向南,朝基多而去。地势忽高忽低,他们时而遭遇暴雪,时而下降至高温炎炎的热带森林。有时峡底的小道十分深幽、不见天日,必须摸索着岩壁才能探到路;有时走出山谷,豁然开朗,穿行在遍洒阳光的草原上。某些早晨,他们能见到白雪覆盖的山峰在纯蓝的天穹下闪耀;另一些时候则云雾弥漫,伸手不见五指。巨大的安第斯神鹫张开宽达三米的双翼,在高空中孤独盘旋——它们全身乌黑,只露出颈边一圈项链般的白羽与翅膀末端流苏般的白边,在正午的太阳下“像镜子一样闪亮”。行程近半时的某个晚上,在深黯的夜空下,他们远远地望见帕斯托火山口喷发出明亮的火舌。

洪堡觉得自己与家的距离从未像现在这样远过。如果他不幸身故,欧洲的亲友们恐怕要在几个月甚至几年之后才能得到消息。对于家人的近况,他也一无所知:威廉是否还住在巴黎?又或许他和卡洛琳娜已经搬回普鲁士?他们现在有几个孩子了?从西班牙出发以来的两年半内,洪堡只收到过一封哥哥的来信,以及两封一位老朋友的来信——即便是这些,也是一年前收到的了。在波哥大与基多之间的某地,洪堡感到极端的孤独。他提笔给威廉写了一封长信,仔细地描述了在南美洲历险的种种情状,开头第一句便是:“我从不厌倦写信寄回欧洲。”他明白,这封信顺利寄到的可能性并不高,但这并不重要。那天夜里,他们投宿在一个坐落在安第斯山脉中的偏远村落,写信是洪堡与哥哥最亲近的交流方式。

次日,他们一早起身,继续赶路。在某些地段,小道两旁便是直下数百英尺的悬崖,装有贵重仪器的包裹悬在骡子身旁晃荡。仆人何塞对这类情况特别警觉:他负责看管的气压计是这次旅程中最重要的仪器,洪堡需要用它来测量山峰的高度。气压计的主体是一根长木棍,当中插着一根玻璃管,里面装有水银。虽然洪堡专门为这台旅行用的气压计做了一个保护匣,但玻璃极易碰碎。当初买这台仪器用了12塔勒,根据洪堡的计算,等到5年探险结束时,加上雇用专人安全运送的费用,总共的花销实际高达800塔勒。

洪堡本来拥有若干个不同的气压计,但目前只剩下这一个还完好无损。几星期前,倒数第二个气压计在从卡塔赫纳到马格达莱纳河的路上摔碎了。为此,洪堡极为沮丧,当众瘫倒在一个小镇的中心广场上。他躺在地上,仰望天空,想起自己离家如此遥远,更别提欧洲那些制造仪器的能工巧匠了。“那些不用带着易碎仪器旅行的家伙可真幸运!”他嘟囔道。没有工具,他可如何测量和比较世界上所有的高山呢?

1802年1月初,他们终于抵达基多。在离开卡塔赫纳9个月、跋涉1300多英里后,他们却得知此前关于博丹船长的消息是错误的。博丹并没有取道南美洲前往澳大利亚,而是绕过非洲的好望角进入印度洋。换作其他人都会因此而绝望,但洪堡不会。他想,至少不需要急着赶往利马了,现在反而有充足的时间去攀登每一座自己想要考察的火山。

基多全景。洪堡以此为基地停留了数月

洪堡对火山主要有两点兴趣:其一,想确定火山活动是否为“局部”现象,抑或是经由地下相互关联的。如果真的存在相隔遥远,却成组、成群喷发的火山,那么它们也许是通过地心联系在一起的。其二,洪堡认为,通过研究火山,我们也许可以间接地探究地球的成因及其形成过程。

18世纪末,有科学家开始提出这样一种假设,即地球的存在可能比《圣经》中记载的更久远,但他们无法就地球的成因达成共识。“水成论”(Neptunists)的拥护者相信,岩石由水体中的物质沉积而成,山峰、矿物层以及其他地质构造都是从原始海洋中缓慢诞生的。另外一些人相信“火成论”(Vulcanists),认为一切都起源于个别的灾难性事件,如火山喷发。在洪堡考察美洲时,这两派的意见仍然针锋相对,没有定论。欧洲科学家面临的一大问题在于,他们的知识全部来源于欧洲境内的两座活火山——意大利的埃特纳火山和维苏威火山,而洪堡现在有机会考察的火山数量超过此前所有学者考察的总和。他为之兴奋不已,并将对火山的研究视为理解地球形成机制的关键。在后来给洪堡的一封信中,歌德开玩笑地向他介绍了一位女性朋友:“既然你是一位相信一切都由火山创造的博物学家,现在请允许我介绍你认识一座‘女火山’,她所到之处一片焦土,寸草不留。”

既然等待博丹船长的计划落空,洪堡便以基多为基地,不惧艰险,系统地考察了附近所有的火山。他太过忙碌,基多当地上流社会的社交圈对此十分不悦。这位英俊的年轻人获得了数位未婚女性的青睐,但本省总督的女儿罗莎·蒙图法尔(Rosa Montúfar)小姐抱怨道:他在晚宴或其他社交场合“从不多作停留”。罗莎容貌出众,可洪堡似乎并无兴趣与美人相伴,他更喜欢待在野外。

然而罗莎的兄弟,俊美的卡洛斯·蒙图法尔(Carlos Montúfar)却成了洪堡的同伴。这一情形在洪堡一生中反复出现:他终身未娶(事实上,他曾评论道,男人一旦结婚就永远地“迷失了自己”),也似乎从未与任何女子有过亲密关系。然而洪堡却经常对男性友人产生依恋之情,常在书信中倾诉自己“不息、狂热的爱”。虽然男性相互宣告柏拉图式的亲密友情在当时并不罕见,但洪堡的告白仍算得上措辞强烈。他曾在给一位友人的信中称,“受到您感情的羁縻,如同身系铁链”;又在离开另一位友人之后连续哭泣数个小时,完全不能自已。

在出发前往南美洲之前,洪堡曾有过几段炽热的友情。在他的一生中,洪堡不但多次对友人表达自己的深情爱意,而且会表现出与他一贯性格不符的顺从。“我完全从属于您的计划,”他写道,“您可以命令我,像命令一个孩童,并且可以期待我毫无怨言的顺从。”然而洪堡与邦普兰的关系却并非如此。从西班牙出发前夕,洪堡给一位友人写信,称邦普兰是“一位好人”,但“在过去的六个月中,他待我非常冷淡,也就是说我们之间只是科学研究上的合作关系”。洪堡对“邦普兰只是一位科学事业上的同事”的强调,可能意味着他对其他男性友人持有更为特殊的情感。

当时的舆论也注意到,洪堡“对女人缺乏真正的感情”。此后,一家小报曾暗示他也许是同性恋,并指出他在一篇文章中曾提到“睡在一起的同伴”。卡洛琳娜·冯·洪堡认为:“没有什么能对亚历山大产生强烈影响,除非是通过男人。”甚至在洪堡去世25年后,德国诗人特奥多尔·冯塔内(Theodor Fontane)抱怨道,他刚读完的一部洪堡传记里竟然对传主“不寻常的性取向”只字不提。

22岁的卡洛斯·蒙图法尔比洪堡小10岁,有着黑而卷的头发,深色的眼睛,身姿高大而挺拔。他将在此后的几年中一直陪伴在洪堡身边。虽然蒙图法尔没有受过科学教育,但聪颖好学,并且邦普兰明显不介意这位新成员的加入。其他人却不免有些嫉妒这段友情。何塞·德·卡尔达斯(Jos é de Caldas)是一位南美洲的植物学家和天文学家,他几个月前曾在洪堡前往基多的途中与他们相遇,并提出同行的请求,却被礼貌地拒绝了。德·卡尔达斯恼火地给波哥大的穆蒂斯写信,称蒙图法尔成了洪堡的“阿多尼斯”

。

。

洪堡从未公开解释过他与男性友人之间的关系。但他曾经承认自己“不知道什么是感官上的需求”,因此这些友谊很可能只是柏拉图式的精神爱恋。他逃遁荒野,投入到艰苦的工作中。他说,身体的疲惫让他愉快,而自然能够平息“对情欲的狂热诉求”。在基多,他再次挑战自己的极限:有时和邦普兰与蒙图法尔一起攀登火山,有时独自前往,只带着小心翼翼保护着气压计的何塞。在接下去的五个月中,洪堡登遍了附近所有力所能及的十几座火山。

其中就有位于基多以西的皮钦查火山。在那里,何塞不幸失足跌倒,差点掉进一条被雪桥覆盖、下面却深不见底的岩缝。幸好他挣扎着爬了出来,保全了自己(以及气压计)。他们继续前行,攀登到峰顶。一条狭窄的岩架在火山口上部形成一块天然的露台。洪堡走过去,趴在上面,每隔两三分钟就能感觉到下面传来的剧烈震动。他毫不在意,继续爬向边缘,窥探皮钦查火山口深处的情形。他看到蓝色的火焰在其中跳动,扑面而来的硫黄味令人窒息。洪堡说:“没有人能想见我们眼前的景象——邪恶、哀伤、充满死亡气息。”

科托帕希峰是厄瓜多尔境内的第二高峰,海拔19000多英尺,山顶呈完美的圆锥形。洪堡开始攀爬,但积雪和陡坡让他止步于14500英尺处。虽然没能登顶,但白雪皑皑的山顶矗立在湛蓝的天穹之下,这是他此生见过的最壮丽景观之一。他在日记中写道,科托帕希峰的形状如此完美,山体表面如此光滑,就好像是木匠用车床旋出来的。

在另一次远足中,洪堡一行沿着古老的山道前行。这条山道是岩浆填满山谷后凝结而成的,上方则是海拔18714英尺的安蒂萨纳峰。越往高处攀登,树木和草丛就变得越矮小。他们最终到达林木线以上,进入冻原。这里生长着成簇的褐色针茅草,看似十分荒凉;但仔细观察便可以发现地上开满了细小、多彩的花朵,紧紧地包裹在莲座般的绿叶中。他们还找到了娇小的羽扇豆和龙胆草,这些小家伙成片地生长,形成了如同苔藓般柔软的绿毯。放眼望去,绿草上到处都是蓝色和紫色的花朵。

但这里极其寒冷,山高风劲。邦普兰弯腰去采集植物时,被风吹倒了好几次。扑面而来的狂飙中卷着冰针。登顶之前,他们不得不扎营过夜。最终,他们找到了一间为当地人所有的低矮小茅屋,位于海拔13000英尺处,被洪堡称为“世界上最高的憩息之处”。高原地势起伏,小屋地处其间,背后是高耸的安蒂萨纳峰雪顶,景色摄人心魄。然而他们为高山缺氧反应、严寒、缺少食物甚至照明用的蜡烛所苦,可算是旅途中最艰险的一夜了。

当晚,卡洛斯·蒙图法尔病倒了。与他同睡一榻的洪堡焦急万分,整夜起身为他倒水、敷冰袋。次日早晨,蒙图法尔恢复了足够的体力,能够跟随洪堡和邦普兰完成最终的登顶。他们爬到了将近18000英尺处,超越了18世纪30年代曾经到此地考察地球形状的两位法国科学家夏尔-马利·德拉孔达米纳(Charles-Marie de la Condamine)和皮埃尔·布盖(Pierre Bouguer)。洪堡特别开心地指出,那两位只爬到了海拔15000英尺处而已。

对洪堡而言,山峰永远都有着特别的吸引力。除了对体力的挑战和获取新知识的诱惑以外,还有更深层的原因:当他站在峰顶或高处的山脊上时,周围的景色深深地打动他的内心,想象力似乎能够带他去到更高的地方。洪堡说,正是这样的时刻,想象力抚平了纯粹“理性”有时会给人带来的深深的伤痕。