颊毛也。象毛之形。《周礼》曰:“作其鳞之而。”凡而之属皆从而。

“而”字是个象形字。其甲骨文、金文和小篆的“而”字形状差不多,像一个人脸上拖下一束长的胡须,并且小篆的形体基本上与金文相同。隶书变楷书后写作“而”。

古代男子的胡须都很长,这跟当时的审美观念有关。在古代,拥有一束飘逸的胡须是一个男子魅力的象征,比如《三国演义》中的关羽和《水浒传》中的朱仝,都有“美髯公”的称号。当然,这也许跟当时的剃须工具有关,没有今天锋利的剃须刀,长长的胡须是不易刮掉的。

“而”字的本义为颊毛,即男人的胡子。如戴震注《周礼》:“颊侧上出者曰之,下垂者曰而。”其大意是:颊侧向上长的毛称为“之”,向下垂的称为“而”。

“而”字的本义在古书中用得很少,如今根本就不用了。“而”字借用为连词,有“和”“及”“才”“就”“并且”等多种含义和作用。如表示并列关系的,唐代柳宗元的《捕蛇者说》中载:“永州之野产异蛇,黑质而白章。”意思是:永州的野外生长着一种奇异的蛇,黑色的身体白色的花纹。还有表示递进关系的,如《荀子·劝学》:“君子博学而日三省乎己,则知明而行无过矣。”意思是:君子广泛地学习而又每天省察自己,就能头脑清醒行动没有过错。表示转折关系的如《荀子·劝学》:“青,取之于蓝,而青于蓝。”意思是:靛青是从蓝草里提取的,可是比蓝草的颜色更深。表示修饰关系,连接状语,如唐代柳宗元《捕蛇者说》:“吾恂恂而起。”意为:我小心翼翼地起来。

现在,“而”字的作用是很广很大的,人们日常交流时离不开它,原先那代表“胡须”的一层含义早就消失了。

止,下基也。像草木出有址,故以止为足。凡止之属皆从止。

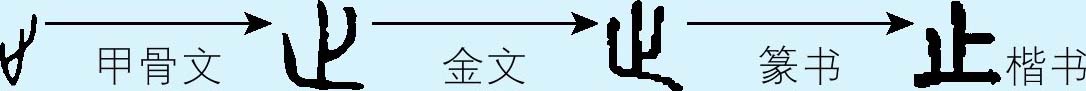

“止”是个象形字,其甲骨文字形就像是一只脚丫儿的形状,“止”的本义就是脚。《汉书·刑法志》中有“当斩左止者,笞五百”的记载,意思是:曾判决砍掉左脚的,现改为鞭打五百下。这个义项前加“足”作“趾”。

由于古代交通工具不发达,古人出行大多是走路的,走路时脚用力最多,走累了脚容易疼,就会停下来休息,于是就用“止”表示停的意思,由此引申出停止、停息的意思。如《管子·立政》:“令则行,禁则止。”又如《诗经·秦风·黄鸟》:“交交黄鸟,止于桑。”“交交”是鸟叫的声音。这句诗的意思是:交交而鸣的黄鸟,落在桑树之上。“树欲静而风不止”表示事情与愿望相违背;而“心如止水”则表示一个人经历了太多的世态炎凉,心情就像停滞不流的水一样,平静没有激情。

“停止”的意思如果用作使动,就变成了“使……停止”的意思,在《列子·汤问》记述的“愚公移山”的故事里,愚公想要挖掉门前阻断道路的大山,智叟则“笑而止之”,断言年迈的愚公不能成功。这里的“止”就是阻止、使停止的意思。又如“止血”、“止痛”、“止痒”等词中的“止”字,也都是用的这个义项。

“止”有时也当作副词来使用,表示仅仅、只是的意思。《聊斋志异·狼》这则故事中有一句意味颇深的话:“狼亦黠矣,而顷刻两毙,禽兽之变诈几何哉?止增笑耳。”——狼也太狡猾了,可是一会儿两只狼都被杀死了,禽兽的欺骗手段能有多少呢?只给人们增加笑料罢了。

“止”有时还可以当语气词用,如《诗经》中“景行止”。所谓“景行”就是大道,这句话的意思是说:在大道上行走啊!“止”字当语气词“啊”讲,这种用法在后世的诗文中几乎没有了。

“止”是个部首字。凡由“止”组成的字大都与脚有关。如“正”、“此”、“步”、“陟”等。