颐和园为世界上造景丰富、建筑集中、保存最完整的皇家园林,它将人工美与自然美融为一体,是中国园林艺术的典范之作。这里雕梁画栋,湖光山色,绿柳成排,荷花飘香。徜徉其间,我们只觉时间不够多,眼睛不够用,震慑于她的宏伟,惊奇于她的设计精巧,感慨于她的岁月沧桑……

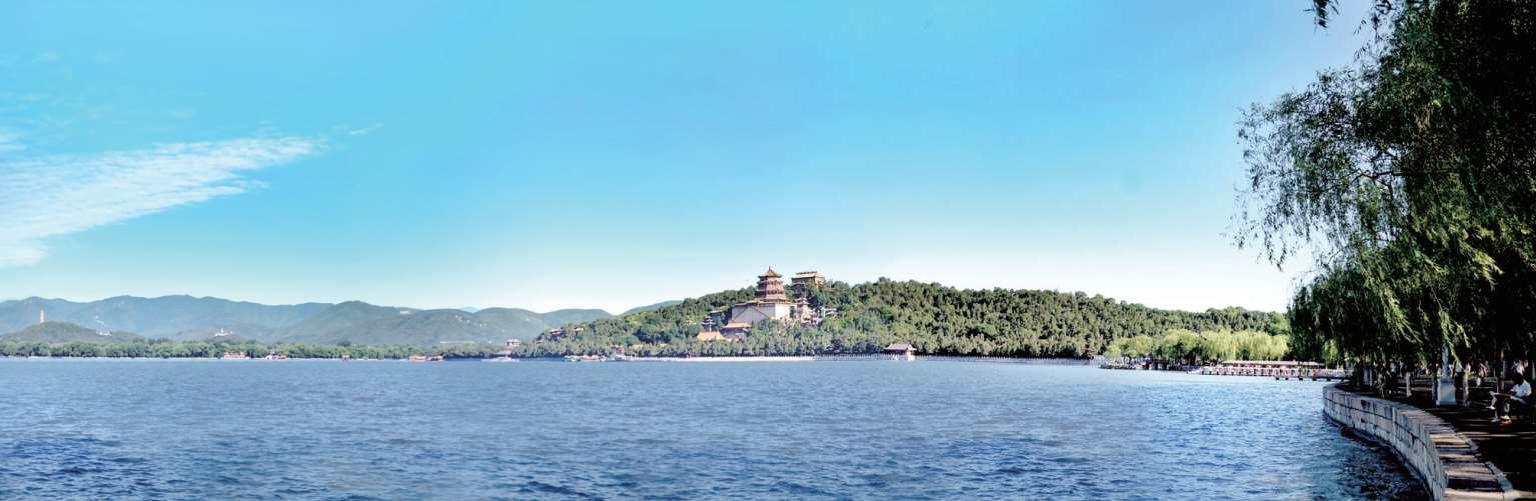

颐和园位于北京市海淀区,是中国现存规模最大、保存最完整的皇家园林。它占地290公顷,主要由宫廷区、万寿山和昆明湖构成,既有湖光山色,又有庭园景色。园内各式宫殿、寺庙和园林建筑3000多间,不同风格的建筑群既自成一体,又相互联系。同时巧妙地借来西山和玉泉山作为背景,把人工建筑与自然风光和谐地融汇起来,是中国园林艺术的典范之作。

▲颐和园石舫

温馨提示

1.颐和园很大,周长大约8千米。游客在入园前可以设计好路线,比如从南园进,则从北门出,避免走回头路。

2.可在动物园、紫竹院或玉渊潭坐游船前往颐和园,顺便欣赏沿途水上风光。

颐和园原是清朝帝王的行宫和花园,前身为清漪园,始建于乾隆十五年(1750),乾隆二十九年(1764)建成。第二次鸦片战争中,咸丰十年(1860),清漪园和圆明园一道,被英法联军焚毁。光绪十四年(1888),慈禧太后以筹措海军经费的名义动用银两,重新修建,并改称颐和园,作为慈禧太后晚年的颐养之地。从此,颐和园成为晚清最高统治者在紫禁城之外最重要的政治和外交活动中心。

晚清民国时期,国势衰弱,外敌入侵,颐和园屡遭破坏。新中国成立后,古老的皇家园林经过不断修缮,面貌焕然一新,这里成为首批全国重点文物保护单位,世界文化遗产。2007年,被国家旅游局正式批准为国家5A级旅游景区。

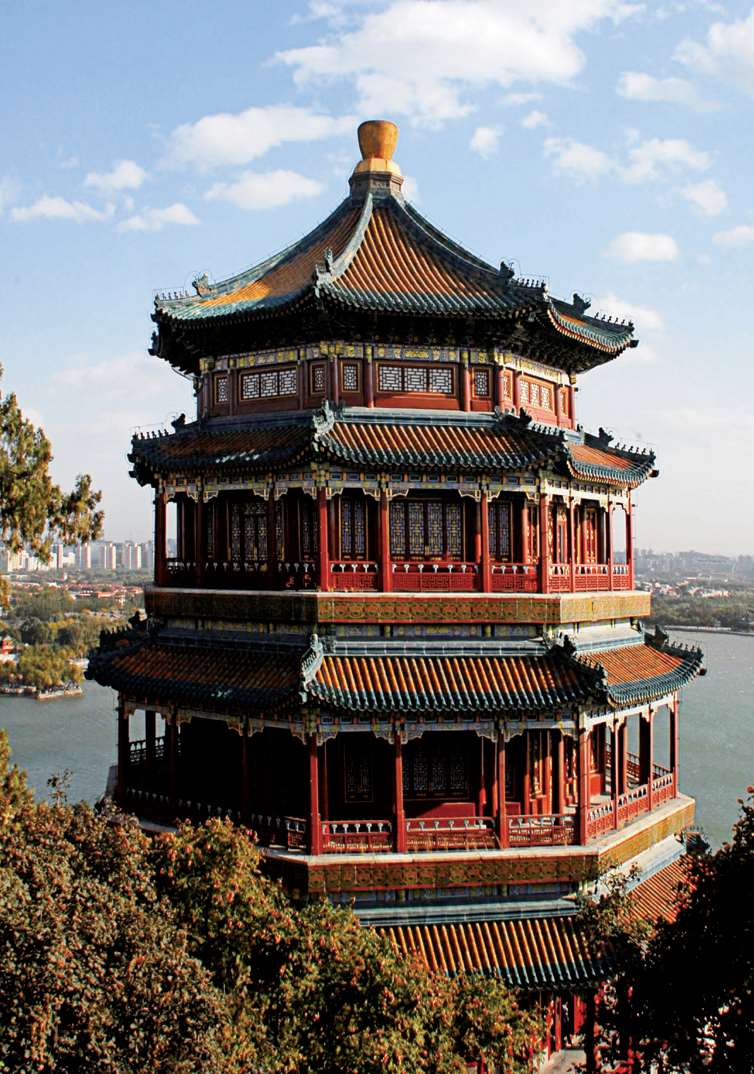

万寿山,属燕山余脉,高约60米。建筑群依山而建,从山脚的“云辉玉宇”牌楼,经排云门、二宫门、排云殿、德辉殿、佛香阁,直至山顶的智慧海,形成了一条层层上升的中轴线。登临万寿山,整个昆明湖尽收眼底,绿柳拂岸,远山如黛,恍然如在画中。

排云殿在万寿山前建筑的中心部位,它最初是乾隆帝为母亲60寿辰而建的大报恩延寿寺,后来慈禧将其重建改为排云殿,是慈禧在园内居住和过生日时接受朝拜的地方。远远望去,排云殿与牌楼、排云门、金水桥、二宫门连成了层层升高的一条直线。这组建筑是颐和园最为壮观的建筑群体。

▲颐和园十七孔桥

佛香阁位于万寿山前山中央部位的山腰。根据资料,我们可以得知:阁高41米,阁内有8根巨大铁梨木擎天柱。原阁于咸丰十年被英法联军烧毁后,光绪十七年花了78万两银子重建,光绪二十年竣工,它是颐和园里最大的工程,是皇室烧香礼佛的地方。

万寿山顶最高处一座宗教建筑是智慧海,它是一座完全由砖石砌成的无梁佛殿。其建筑外层全部用精美的黄、绿两色琉璃瓦装饰,上部也用了少量的其他颜色的琉璃瓦,多为紫色和蓝色。这样,远远望去,整座建筑都显得非常鲜艳。特别以嵌于殿外壁面的千余尊琉璃佛为特色。因为殿内供奉了无量寿佛,因此又称“无量殿”。

昆明湖,位于万寿山南麓,约占全园面积的四分之三,为中国园林中面积最大的湖泊。但它的水面却并不单调,反而充分利用了水面的空间,使之更具江南风情。昆明湖原本只是一个由泉水汇聚而成的湖泊,叫西海,面积还没有现在的一半大。到乾隆年间修建园林的时候,将这里进行了改造,扩湖、堆山,从而形成了今天的湖泊。

为何取名昆明湖?这有个典故。西汉武帝曾派人在长安附近开凿了形似洱海的“昆明湖”,教习水战以备将来攻伐昆明。乾隆皇帝根据这个典故,将西海改为昆明湖,并效仿汉武帝在这里演习水师,这就是昆明湖名称的由来。

昆明湖是清代皇家诸园中最大的湖泊,湖中一道长堤——西堤,自西北逶迤向南。西堤及其支堤把湖面划分为三个大小不等的水域,每个水域各有一个湖心岛。由于岛堤分隔,湖面富于层次,避免了单调和空疏。西堤以及堤上的六座桥是有意识地模仿杭州西湖的苏堤和苏堤六桥,使昆明湖越发神似西湖。西堤从北向南依次筑有界湖桥、豳风桥、玉带桥、镜桥、练桥、柳桥六座样式各异的桥亭。园外数里玉泉山的秀丽山形和山顶的玉峰塔影排闼而来,被收摄作为园景的组成部分。从昆明湖上和湖滨西望,园外之景和园内湖山浑然一体,这是中国园林中运用借景手法的杰出范例。湖岸和湖堤树绿荫浓,掩映着潋滟水光,呈现出一派富于江南情调的近湖远山的自然美。

▲颐和园春景

▲颐和园西堤

乾隆帝仿照西湖苏堤建造了西堤,堤上唯一的石桥便是玉带桥,远远望去,汉白玉的桥拱宛若玉带,十分流畅。

颐和园的基本布局可分为勤政区、居住区、游览区三大部分。以仁寿殿为代表的政治活动区,是慈禧太后与光绪帝从事内政、外交政治活动的主要场所。以乐寿堂、玉澜堂、宜芸馆等庭院为代表的生活区,是慈禧太后、光绪帝及后妃居住的地方。以长廊沿线、后山、西区组成的广大区域,是供帝后们澄怀散志、休闲娱乐的苑园游览区。

乐寿堂是颐和园居住生活区中的主建筑,原建于乾隆十五年(1750),咸丰十年(1860)被毁,光绪十三年(1887)建。乐寿堂面临昆明湖,背倚万寿山,东达仁寿殿,西接长廊,堂前有慈禧乘船的码头。乐寿堂殿内设有宝座和御案,西套间为卧室,东套间为更衣室,室内紫檀大衣柜为乾隆年间遗物。乐寿堂庭院内陈列着铜鹿、铜鹤和铜花瓶,取意为“六合太平”。院内花卉植有玉兰、海棠、牡丹等,名花满院,寓“玉堂富贵”之意。

玉澜堂临昆明湖畔而建,是一座三合院式的建筑。正殿玉澜堂坐北朝南,东配殿霞芬室,西配殿藕香榭。东殿可到仁寿殿,西殿可到湖畔码头,正殿后门直对宜芸馆。后檐及两配殿均砌砖墙与外界隔绝,是颐和园中一处重要的历史遗迹。光绪二十四年(1898),慈禧发动宫廷政变后,曾把主张变法的光绪帝囚禁于此。

大戏楼在德和园内,与承德避暑山庄里的清音阁、紫禁城内的畅音阁,合称清代三大戏台。德和园大戏楼是为慈禧60岁生日修建。戏楼共3层,后台化妆楼2层。顶板上有7个“天井”,地板中有“地井”。舞台底部有水井和5个方池。演神鬼戏时,可从“天”而降,也可从“地”而出,还可引水上台。

谐趣园在万寿山东麓,它是一个独立成区、具有南方园林风格的园中之园。最初将其命名为惠山园,是模仿无锡惠山寄畅园而建的。嘉庆十六年重修后,将其改名为“谐趣园”。园内共有亭、台、堂、榭13处,而且用百间游廊和五座形式不同的桥相连接。园北部墙角有一长片假山,材料多为名贵的太湖石。太湖石在乾隆年间已不易得到,筹集如此规模的太湖石绝非易事。

十七孔桥桥头石刻异兽,状似麒麟,威猛庄严。

颐和园铜牛

长廊位于万寿山南麓,全长728米,共273间,是中国园林中最长的游廊。廊上的每根枋梁上都有彩绘,共有图画14000余幅,内容包括山水风景、花鸟鱼虫、人物典故等。长廊和廊中的绘画本身就有很高的艺术价值,另外它还起到了将园内各个景点有机地联系起来的作用。1990年,颐和园长廊被《吉尼斯世界纪录大全》评为全球画廊之冠。

颐和园船坞

颐和园拥有几百年的历史,其中发生的故事当然很多,也正是这些或真或假的故事为颐和园的骨架添上了丰满的血肉,使得它不仅仅是凝固的建筑,更有鲜活的生命、栩栩如生的面貌。就让我们从这串串珍珠中撷取一二吧。

先说说这长廊的来历。传说,颐和园修建好以后,慈禧每年都有一大半的时间要在这里“颐养天年”。开始的时候,慈禧很是喜欢颐和园的江南景色,然而时间一长,就什么都不觉得新鲜了。慈禧心想:一眼望去山水全在眼前,四季不变,真是没意思,如果在湖边建造点儿什么,让我走一步就看一个景色该多好。

一日,心情烦闷的慈禧又要出去散步,王公大臣们忙顺从并伴其左右,当一行人走到万寿山下的南坡时,下起了雨,太监李莲英慌忙上前撑起雨伞。没想到,此时慈禧的脸竟由阴转晴了,李莲英正在纳闷,慈禧说话了:“雨伞真好,不仅可以遮风挡雨,还让我看到了另外一番景致。”众人不解。

回到寝宫后,慈禧立即召见了工匠,将自己的想法告诉了他们。不久,在万寿山的南坡与昆明湖之间出现了一条长长的走廊。慈禧太后的奇想,成就了一座美丽的长廊,让我们追随历史,漫步在幽美的长廊里。

你知道“败家石”吗?在颐和园乐寿堂院内,有一块横卧在汉白玉石座上的北太湖石,名叫青芝岫,俗称“败家石”。每天都有不少人在此石前停步细观,兴致勃勃,侃侃而谈。

这块轰动京城的巨石产自京郊房山群峰之中,四百多年前,被明朝一位太仆米万钟发现。米氏是宋代米芾后裔,爱石成癖,自称“石隐”,取号“友石”。他多才多艺,诗、书、绘画都有很深的造诣,尤其喜欢奇山异石,米万钟亦善画石,有多种画石本传世。

米万钟为寻求园林置石,不辞辛苦踏遍郊野群山。一日在房山群山中偶尔发现一块巨石,突兀凌空,昂首俯卧,米氏当即爬上石头顶礼膜拜、赞叹不止,拟将此石置于他的花园——勺园(现北京大学西侧)。为此他不惜财力,雇用百余人,先开山铺路,分段引水,掘水井,待严冬泼水为冰,用四十匹马拉石滑行运输,好不容易拉到了良乡。朝中不少大臣都来观赏其真容,一时轰动京都,也惊动了魏忠贤私党。米万钟对奸臣当政者不屈不谀,无奈难以摆脱魏忠贤的陷害,由该阉党五虎之一倪文焕编造罪状,米万钟遭受诬陷,获罪丢官。

轰动京都的灵秀巨石从此搁置良乡。米万钟唯恐说出真情将会惹出更大祸害,就托言说因运石而力竭财尽。此后人们越传越神奇,遂将此石称为“败家石”。

百年之后,清乾隆皇帝去河北易县西陵为父亲雍正扫墓,路过良乡时,太监禀报米万钟觅石获罪等细节,乾隆帝大感兴趣,御驾亲往,见石姿不凡,大喜过望,即降旨将其移进清漪园内。

▲佛香阁

当时乐寿堂的正门“水木自亲”已经修好,门只有一米多宽,米氏遗石身大体重,难以进院。乾隆帝下令拆墙破门,硬是把这块巨石安放在现在的地方,在它左右又树起了两块形状别致的太湖石,以烘托气氛。据说皇太后因此大为不悦,认为此石“既败米家,又破我门,其名不祥”,母子之间闹了一场不小的别扭,由此可知此石身世确实不凡。

乾隆帝把此石置在乐寿堂后,经常观望欣赏,并根据此石的形状和润色,同时也考虑到母亲的讳忌,给此石起名“青芝岫”,取意石岩突兀如青芝出岫,并将三个字刻在石头上。

颐和园全景