先祖父那桐由光绪二十六年五月十四日(1900年6月10日)从礼部侍郎到总署大臣上行走。光绪二十七年(1901年)六月外务部成立,设员司开去行走差使(见单士元著《总理各国通商事务衙门大臣年表》),奕劻任外务部大臣;先祖父由光绪二十九年(1903年)到宣统三年(1911年)任外务部会办大臣(见钱实甫著《清代的外交机关》)。当时的外务部根据奕劻等奏定的章程共设四司(和会司、考工司、核算司、庶务司)、一厅(司务厅)和五处(俄、德、法、英、日五处)其中考工司专司铁路、矿务、电线机器制造、军火、船政聘用洋将洋员、招工、出洋学生。美国于1908年把部分庚子赔款作为中国学生赴美留学的费用;为此成立游美学务处,由外务部领导。

那桐的手迹“清华园”,此处为清华二校门

宣统元年己酉八月辛卯(十五日),即1909年9月28日,“外务部奏:拟建游美肄业馆,恳请给西直门外清华园地亩,以便兴筑而隆作育。允之。”(见宣统政纪卷十四)

宣统三年辛亥三月己酉(十一日),即1911年4月9日,“外务部奏:游美肄业馆改名清华学堂,订立章程先行开学。从之。”(见宣统政纪卷三十四)

《旧都文物略》有关清华园有以下记载:“园为明戚畹李伟别墅旧址。清季清华大学就清华园建立,仍其名。宣统二年开始建筑校舍,三年告成,就原有之陂池丘陵点缀布置,蔚然大观。”

从以上文献记载可知,清华大学的前身是清华学堂,清华学堂的前身是游美肄业馆。游美肄业馆和游美学务处都沾“洋”字,所以都归外务部分管。因此,由身任外务部会办大臣的先祖题写“清华学堂”和“清华园”,也就不足为奇了。

《那桐与“清华园”匾额》

清宣统三年(1911)七月某日,我们游美学务处清华学堂(今清华大学前身)临届出国的学生60余人,在斋务长(相当于宿舍管理员)率领下,到北京东堂子胡同外务部(相当于外交部)大堂,参加尚书及左右侍郎(即部长、副部长)的接见。行列排好,行礼如仪,恭聆“堂官”训话。尚书们训了我们一顿,主要叮嘱三点:1.不许革命,出国要带上黄龙旗;2.不许信洋教;3.不许娶洋婆。

《辛亥革命的消息传到美国》

唐国安

1911年10月,武昌起义爆发,学堂经费被袁世凯挪去发军饷,学生多数离校,学堂只好于11月宣布关闭。次年初,袁世凯就任临时大总统,唐绍仪受命组阁,学堂领导人周自齐、范源濂、颜惠庆等纷纷离校入阁,出任总长、次长各职,只剩下唐国安一人留校。学堂还要不要办下去?一时成了问题。在唐国安独力支撑下,经过积极努力和精心筹备,终于在1912年5月1日正式复校开学。唐国安旋被任命为清华学堂监督。聘周诒春为教务长。

《记珠海唐家为清华服务》

关于清华学校的崇美思想,这是当时国内的潮流,学校无须特别做工作。对洋人,起初是望而生畏,后来则是羡慕。那时候很自然地有这种想法,即能出洋就出洋。况且它退了款,在中国盖了那么多房子,办了学校,很自然地会觉得它不错。清华北院,美国教师住在那里,所以人们叫它美国地,给学生做了榜样,无形中散布影响。查经班也是有影响。体育馆原为纪念一个美国人叫John Jay的,叫John Jay hall,他是主张退款办清华有功的人,以后才改为罗斯福纪念馆。

《谈留美生活》

清华高等科的功课一般也是很认真的。西语教学的课不用说,国文、汉学的课也还差强人意。同学的年龄大些了,懂事些了,体会到自己毕竟是个中国人,将来要为自己的国家做些事,读洋书、到外国,只是为此目的而进行的一个手段;即使专为个人打算,如果对本国东西一窍不通,一张“八行笺”也写得疙里疙瘩,将来在社会上不免到处碰壁,寸步难行。因此,一般认为至少够一块敲门砖的汉文准备是必要的。当时外界和学生家属的责难也是有的;在“抵制美货”的运动过去了不多几年以后,就如此推崇美国,凡事要模仿美国,也确乎是难以理解的事。我认为,后来在高等科,汉文课目的所以获得较多的注意,而在我们出国前后的一两年里,学校所以特邀梁启超一类的有名人物开些临时选修课,如“中国历史研究法”、“中国历史鸟瞰”、“先秦政治思想史”等,以及后来的所以搞起一个“国学研究所”来——都是和这些因素分不开的;而就学校当局来说,主要的动机是想通过这些做法来堵塞外界的批评责难。

《清华初期的学生生活》

五四以后,在新文化运动冲击之下,各种各样的思想都出现了:或对旧的东西重新评价,或对新的东西进一步提倡,真是“百花齐放、百家争鸣”,而总的目标是在为中国找出路。在这种时代的大浪潮中,清华的师生自然受到震动,清华重洋崇洋风气不能不有很大的转变,转变到注意本国的东西和本国的问题。何况那时候梁启超的《欧游心影录》、胡适的《中国哲学史大纲》和梁漱溟的《东西文化及其哲学》先后问世,大大地引起了研究国学的人的注意,清华再不能像以前那样视国学为无足轻重了。学校为适应这种新的形势,特邀请了梁启超一类有名人物来开些选修课,如“中国历史研究法”、“中国史鸟瞰”、“先秦政治思想史”等。清华学生办的《清华周刊》还请胡适开了“一个最低限度的国学书目”,梁启超开了一张“国学入门要目及其读法”。于是跑图书馆钻线装书的风气盛起来。我除经常看报纸杂志外,还用一段时间钻了《宋元学案》《明儒学案》,期望找到一些东西,结果并无收获。

《清华学风和我》

在平常的日子里,校长先生的无能、保守、反动,是不容易觉察到的;学校远在郊区之外,自己有道又高又厚的围墙,生活也有着一般的规矩,静静的一个大园子里,日出而作,日入而息,打钟上课,摇铃下课……生活真有点像和尚庙里的一般。校长先生也仿佛是庙里的方丈,不妨整天打坐。他也深知所有的小和尚们都是一心一意来取“经”的,取了“经”才得诞登“彼岸”,因此,他们与其他庙宇的僧众不同,平时更不得不守些清规,讲些戒律,不会兴风作浪,无事生非,由他稳坐蒲团,不怕当头棒喝。但,1919年,这当头棒终于来到,而当家和尚的无能与反动也终于掩盖不住起来。学生运动的掀起,第一个要求必然是成立全校性的学生组织,而这必须取得校长先生的批准。记得当时的校长是张煜全,一个一望而知是颟顸的官僚,他硬是反对,终于引起了第一次赶校长的风潮,同学们成功了。接着外交部又派了个罗忠诒,同学们在探明他对学生会的态度后,就把他挡走了。紧接着是金邦正,在同一个问题上,他和同学们委蛇了好几个月,不作肯定的答复,也终于被轰跑了。在“三赶校长”之后,全校的学生组织终于胜利地搞出来了。在被赶走的校长中间,我只和金邦正打过一次个人的交道,我那几年对娼妓问题看了些书,想就北京市区作些调查,要求学校出封介绍信给有关市政当局,他坚决不答应,认为这不是学生分内的事。这一类人物的封建意识的顽固不化,事实上和冬烘先生们没有分别;即此一例,也就说明了不少。

《清华初期的学生生活》

那时正值第一次世界大战刚刚结束,世界学盟在穆德的策划下,规定于1922年4月在我国北京清华大学召开大会,由顾子仁担任筹备与执行的工作。开会的前一年,穆德就安排顾子仁到欧美各国陈述必须在北京开会的理由。从下面的一段话里,就可以看出那次开会的意图是什么。顾子仁说:中国现在是处在十字路口,一个纯粹唯物的路线,是一条最没有阻力的路线,今后十年内中国发展的方向将获得如此巨大的推动力,任何人想影响它向前的冲击,将是困难的。一个占有世界可居住面积的五分之一的国家,朝着一个纯粹的民族主义发展,给世界带来的后果,将是严重可怕的……在我们学生当中相信唯物主义的是占多数。1920年英美著名的教育家(指罗素与杜威)在中国游行演讲,有的是公开攻击基督教,其他较好的是避而不谈宗教,他们给学生在思想上留下极其深刻的印象。……把这次国际性会议放在中国举行,我们将在全国人民的思想上产生一个深刻印象。……这对未来的无数年月中将给天国带来果实。(译自Ruth Rouse“The World’s Student Christian Federation”,1946,第280页。)开会的消息传出以后,在国内便爆发了一个反基督教的汹涌浪潮。在那年3月间成立的反基督教组织,有“非基督教学生同盟”“非宗教大同盟”“非基督教大同盟”,还有许多地方分别举行的反基督教大会。五四运动以后,全国人民反帝的觉悟是相当高涨的。穆德确实有意向我国人民示威,因为他不但安排了世界学盟在我国首都的一个国立大学开会,而且紧接着那个会议之后,于同年5月在上海召开全国基督教会议,产生了“中华全国基督教协进会”的机构,企图巩固与扩大美帝国主义在中国的影响。

《基督教青年会在中国》

1924年春天,清华学校拟改为大学,同时设立国学研究院,聘请梁启超、王国维、陈寅恪、赵元任为导师,世人称为“四大导师”。四人中梁启超、王国维早已在学术界为执牛耳人物,在政治上也是风云人物,著作等身。梁启超年龄比赵元任长19岁,王国维比赵元任长15岁。而陈寅恪与赵元任长期在国外留学或教学,国内知之者并不算多,又无几本著作,也无几篇论文,足见时人对他们的器重。由于清华国学研究院要到1925年才开始招生开学,赵元任携妻女离开美国赴欧洲游学。在巴黎期间,赵元任在巴黎大学注册听课,听了许多语言学课程。旅欧期间,赵元任结识了众多学术界名人,并参加了刘半农的博士论文答辩,拍了一些纪念照。1925年5月,赵元任一家与刘半农一家结伴回国。6月,正式就任清华国学研究院导师。

前排左起:李济、王国维、梁启超、赵元任后排为三位助

《记语言学家赵元任》

帝国主义者拿钱出来收买中国的青年,为了要培养为它服务的工具。但是它不能太明目张胆地这样做,必须找一些好名好义来掩盖这个阴谋,所以这条路子的花样多,走得也比较曲折。其中最重要的是美帝利用“退回庚子赔款”的名义建立起来的“清华学校”(最初叫清华留美预备学校,后来改称清华学堂,又改称清华大学)。这段历史我自己不熟悉,另外有人可以叙述,不必在这里多说。

我要在这里指出的是它和官费与自费有所不同。它是采取公开考试的方法来招生的,因而使得许多原来在钱和势上都不足以走上留学道路的青年有了留学的机会,使他们也可以大做其留学美梦。在这种通过考试取得别人的钱去留学的有称之为公费生,以别于官费和自费。我是靠清华的公费出去留学的,但是又不同于经过“留美考试”的公费生。为此,得把清华公费留学的情况简单说明一下。清华留学预备学校或是后来的清华学堂,都是专门为准备出国留学的学生进行补习的学校,是一个“加工厂”。招收的是十四五岁高小毕业程度的学生,要经过七八年才送去美国留学。凡是考得上这个学堂的就取得了留学资格,加工期满,照例一定放洋。除了招收这种小学毕业生之外,也有少数年龄较大的,在清华园住上几个月就出洋的,此外还有已经在美国的留学生可以申请清华补助等。1925年这个办法改变了,清华学堂成立了“大学部”,1928年学校的名称也改作了清华大学。意思是不再作加工厂,而是个出成品的工厂了。清华大学毕业本身并不是个公费留学的资格。但是另一方面清华还是每年要为美帝遣送一批留学生。于是另外定出了一个留美考试的办法,报考的资格也由小学毕业提高到了大学毕业,而且不仅清华大学毕业生可以报考,其他大学的毕业生也同样可以报考。每年在报上公布当年招考哪些科目,每科多少名额。这叫做“留美考试”。

另外,清华还保留一些公费名额给自己研究院的毕业生和助教。我是以研究院毕业生的资格取得公费的。清华的研究院规定至少学习两年,提出论文,经过考试及格可以毕业。每年在毕业生中按学习成绩和考试的分数,经学系的推荐,挑选若干,给予公费留学的机会。当时这种性质的公费留学,除了清华的留美考试之外,还有中英庚款的留英考试,听说中法大学也有类似的公费遣派留学生的办法。在30年代下半期,这类公费留学生的数目在留学生的总数中占相当大的比例。

《留英记》

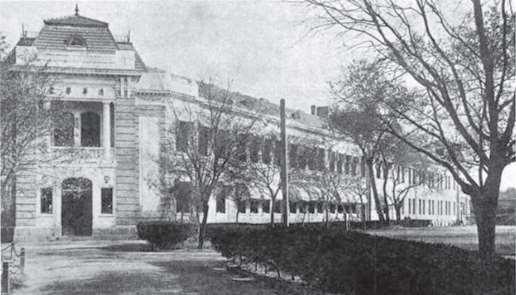

1916年,周诒春就改办大学向外交部提交报告

20世纪20年代的清华学堂

留学要花钱,钱从哪里来?这里有“官费”“自费”“公费”等等的不同。初期,清朝政府要培养洋务人才,派留学生出洋,但是当时社会上有地位的人还很多不愿离父母之邦、入鬼子之国,更少愿意自己掏腰包送子弟出洋的。因此,留学生的费用全部得由官家负责,此之为官费生。但是留学回来的人,官运亨通,洋翰林比土翰林更吃香。学而优则仕,原是当时知识分子的守则,留学回来有官可当,群焉趋之。官费留学的机会逐步就被达官贵人所把持,用来培养他们自己的子弟,扶植自己的势力,和这些有权选派留学生的权贵没有关系的就沾不着官费之光。沾不着光而又有钱的人家,要送子弟出洋,就只有自己出钱,此之为自费生。除了政府遣派的官费生和自己家里出钱留学的自费生之外,还有一条既没有钱又靠不上势的青年可以得到留学机会的路子,这是一条帝国主义安排下的路子。

《留英记》

张彭春主张应发挥学生独立思考、研究学问的教学方式。他发现“当时学校里机械式课本的教育,是使教授者学问、人格缩小的制度。”针对这种状况,他在1924年4月提出了办大学研究院的意见,专聘中外某门学术有特高造就的名师来充教授,每位名师只限收纳20余生徒,日常跟学生一同研究著述,而教师也因而提高自己的学术水平。由是,清华设立了(国学科)研究院,这可能是中国早期的研究生制。

《“张九先生”与南开、清华大学之创办》

国立西南联合大学校门

1928年以后,清华、北大互相学习,所谓“北大清华化,清华北大化”。在抗日战争时期,北大、清华和南开,合组为西南联合大学。在这时期,本科学生是共同的,三校还各自保持自己的基本教师队伍和自己的行政组织,也都有自己的“私房”办的事业,例如自己的研究所和研究生。所以在学术上还都保持自己的风格。就哲学系方面说,北大的哲学系注重在资产阶级哲学经典的学习,注重哲学史的学习。清华的哲学系注重在资产阶级哲学问题的分析和解决,自命为注重“创作”。我在当时说:北大哲学系毕业的学生,如果不能学好,至少也可以有些哲学史的知识。清华哲学系毕业的学生,如果成功,可以成为哲学家,如果不成功,就什么也不是,所谓“成则为王,败则为寇”。在历史学方面,北大注重在史料的搜集和考订,清华着重在对于历史事实的分析和评论。当然这些搜集、考订、分析和评论都是从资产阶级的立场和观点出发的。

《“五四”前的北大和“五四”后的清华》

清华大学大礼堂(1921年建成)

清华学堂旧照

1929年,清华遵照当时颁布的大学组织法,改前此实行的校、系教学行政两级制为校、院、系三级制,成立了文、理、法三个学院。于是就出现了院长如何产生的问题。根据大学组织法,院长应由校长任命。但教授会认为教务长、秘书长主要是学校行政人员,可以由校长直接任命;而院长,作为各学院教学学术工作的领导人,应由教授会公开选举,但为了符合组织法的规定,可于选举后再由校长任命。可能罗家伦在当时已经觉得教授会过问的事情太多了,甚至侵及于明文规定的校长的权限,故在这一问题上提出了异议。但教授会也固执己见。经过协商,双方作了让步。教授会对每一院长公推出两个候选人,校长在两位候选人中择一任命,但在择任时,充分考虑会上票数的差别。从1929年以后,这种决定各学院院长人选的程序便成为清华体制的一个传统,这事情本身并不太大,但它反映出校内学术民主自由和官方政治控制的矛盾,意味着正在形成中的新体制和校长之间的可能的对立。

在行政方面,当各院成立和院长任命后,就正式成立了以校长为首和由教务长、秘书长及文、理、法学院院长参加的校务会议。在这时,原有的评议会也经过改组由以校长、教务长、秘书长和三院长为当然成员与教授会互选的成员若干人组成。这两个机构和教授会构成了清华体制的组织基础。

……

在1930年至1931年间,这个体制迅速形成。它的组织基础就是上面已经说过的教授会、评议会和校务会议。教授会由全体教授副教授组成。在成文的规程上,教授会的权限很简单,只包括:审议教学及研究事业改进和学风改进的方案;学生成绩的审核及学位的授予;建议于评议会的事项及由校长或评议会交议的事项;互选评议员。教授会并不经常开会,但对校内发生的大事,教授会是主动过问的。教授会由校长(无校长时,由执行校长职务的校务会议)召集和主持。但教授会成员可以自行建议集会。

评议会是这个体制的核心,以校长、教务长、秘书长、各学院院长及教授互选之评议员若干人组成。互选之评议员人数比当然成员的人数规定要多一人。同时,各院院长都由教授会从教授中推荐,教务长习惯上也由教授中聘任。评议会实际上是教授会的常务机构。它的职权包括:议决大学的重要章制;审议预决算;议决基建及其他重要设备;议决学院、学系设立或废止;议决选派留学生计划和经费分配;议决校长和教授会交议的事项。评议会是校内最高的决策、立法和审议机构。主要的法案、章制都由评议会动议、制订。在法定地位上,评议会还是校长的咨询机构,但由于校长是评议会主席,其他校务会议成员都是评议会当然成员,评议会的决议对于校各级行政领导是有一定的约束力的。如果说清华这个领导体制是当时所谓“教授治校”的典型,则“教授治校”的作用就是通过评议会职能而表现的。

由校长(在无校长时由会议另一成员代理)主持,并由教务长、各学院院长参加的校务会议是行政的审议机构。它的主要职能是议决一切通常校务行政事宜,协调各学院、学系间的问题等。

《四十年代清华大学校务领导体制》

吴南轩

1931年4月,兼任教育部长的蒋介石,任命国民党中央政治学校副教务主任吴南轩为清华大学校长。吴到校后,撤换了原有的一些重要工作人员,任用私人充任教务长、秘书长等重要职务,并极力反对各学院院长由教授会选举产生的惯例,强行修改《国立清华大学规程》,下令解散由教授们组成的聘任委员会。吴南轩的擅权专断,破坏了清华的民主传统,打乱了常规教学秩序,引起师生们的公愤。一向正直的张子高对此更是不满。5月28日,清华教授会举行临时会议,教授们一致认为:“新改国立清华大学规程,于学校前途诸多危险”,决定上书教育部要求立即撤换吴南轩。会上公推张奚若、金岳霖、张子高、萨本栋等七人组成起草委员会,负责草拟了呈教育部电文。该电文历数吴南轩来清华一月的罪状,坚决要求教育部“另简贤能”。在发表给教育部电文的同时,朱自清、吴有训、李继侗、周培源、张子高等四十八位清华教授发表声明,表示:“倘此问题不能圆满解决,下学期即与清华脱离关系。”在全校师生的强烈反对下,吴南轩被迫于5月29日离校。不久,清华大学校务由翁文灏代理,张子高接任了清华大学教务长。

《张子高教授生平事略》

1937年12月,日军侵占南京,先生沿公路乘部内小汽车退往长沙。不久政府改组,取消实业部,另设经济部,昊鼎昌调任贵州省政府主席,先生初任贵州省政府委员兼卫生委员会主任委员;约一年余,又任贵州省财政厅长,嗣又兼任贵州省田赋管理处处长。是时,原在南京所兼之各项职务有部分仍兼任外,在贵州省尚兼贵州企业公司常务董事、贵州银行董事长等职务。此外先生并全力办理贵阳清华中学,自任该校董事长。校址设在贵阳花溪大将山山麓,教员大都为退往内地之清华同学,经费几全部由先生个人向友人劝募而来,曾造学舍三幢,颇著成绩。当时有识之士,都将子女送往该校肄业,如梅兰芳自己虽不在贵阳,其子女亦送该校住读。先生每逢星期日必驱车前往花溪指示一切,从未间断。先生自抵贵阳之日起,迄离开之日止,即以全力办理清华中学,足有七余年之久,诸如经费之筹募,房屋之建筑,无不煞费苦心。

《周诒春生平简史》

清华园战俘集中营在颐和园东南,有一幢幢灰色的楼房,外面是一层层铁丝网,敌人看守得非常严密。被送到这里的战俘有八路军的,也有国民党中央军的,都编入各个中队和小队干苦役。我们被挑出来分到杂役班,专门干缝纫、搓绳、修鞋的活计。集中营里干活重,吃不饱,还经常挨打,卫生条件又非常差,一旦得了病,就只有等死。这里面也有所谓“医院”,可进了“医院”的人,就没有一个能活着出来的,只是死得更快些。我们的大哥刚进集中营不久就病死了。老二景永祥没有进杂役班,被分到另一个小队干粗活,因为过度劳累和水土不服,他也病倒了,口鼻血流不止,动弹不得,敌人还逼着他每天打50个苍蝇,否则不给饭吃、不给水喝,还要挨打。我们在杂役班的四个弟兄听说了他的处境,都为他担心。我们虽说都吃不饱,但还是每人每天省下一些干粮偷偷地送给他吃,还帮他打苍蝇。一天,我端着大伙儿省下来的高粱米粥正要给他送去,不料被敌人发现。敌人二话不说,上来几个人就把我放倒,打了我一顿板子,粥也全洒光了。景永祥后来实在忍受不了病痛的折磨,就爬到日本军队的汽车道上去寻死,我们知道后冒死将他抢了回来。

《我记忆中的“秋田暴动”》

日军虽于1945年8月投降,但由于交通一时难以恢复,西南联大不得不仍在昆明上课,并准备在1946年夏秋间复校。三校各自先行派出先遣人员接管和修葺平津的校舍。清华大学派陈岱孙教授任校舍保管委员会主席,他率土木工程系王明之教授于11月飞返北平,组织并主持清华校舍保管委员会工作。由于清华大学校舍在北平沦陷期间被日军占用,破坏严重,清华校舍保管委员会先是主持接管清华校舍的工作,然后积极组织校舍的修缮工作,工作十分紧张。校舍保管委员会进驻清华时,占用校舍的日军伤兵医院只能让出贯穿清华园中部小河的南岸的校舍,北岸仍然住满了等待遣返的口军伤兵,双方以河为界。夜间清华的工作人员和日军士兵隔河相望地巡逻各自的防区。1946年初全面开工修缮,到了8月,才勉强做到可以接待从昆明回来的师生和初步满足秋季始业的各项教研工作。从而为1946年10月清华大学第一批从昆明回来的师生,从北京大学第四院暂住地进入清华园准备好条件。在这以前,只有零星的师生回到清华园。

20世纪30年代清华大学的一代精英。左起 :施嘉炀

《我国经济学界一代宗师陈岱孙教授》