我怀着诚惶诚恐的心情书写我的生平。我的童年时代就像被笼罩着一团金色的雾气,在要揭开这层薄雾面纱时,我仍然有些犹豫不决。写自传不是一件容易的事情,因为每当我试图挖掘出孩童时期的记忆时,就会发现自己常常分不清事实与想象,因为毕竟已经过了这么些年。女人在勾画自己的童年时代时,难免会带上些自己天马行空的幻想。我早期的生活只有少数让我印象深刻的剪影,除此之外都如“牢狱一般黑暗”。此外,孩提时代的欢乐与悲苦于我大多已经失去了最初刻骨铭心的鲜明感觉;我早期教受教育过程中的许多重大事件,也已经随着令人激动的伟大发现而被渐渐遗忘。为了避免这本自传过于枯燥,我决定把生活中最有趣最有价值的情节拿出来略微陈述。

常春藤绿宅,海伦·凯勒的出生地

1880年6月27日,我出生在塔斯坎比亚,这是阿拉巴马州北部的一个小镇。

我父亲的祖先是卡斯帕·凯勒家族,来自瑞士,他们最初定居在马里兰州。在这些瑞士祖先中,有一个人曾是苏黎世第一位给聋哑人上课的老师,而且这位先人还就聋哑人的教育问题写过一本书——这似乎是因缘际会的巧合;不过也难说,国王的祖先中说不定还有人曾经是奴隶呢,现在是奴隶的人其祖先说不定还称过霸王呢。

我的祖父,也就是卡斯帕·凯勒的儿子,“闯进”了阿拉巴马州的地盘并最终在此定居。家里人常跟我说,每年都有那么一次,我的祖父会骑在马背上从塔斯坎比亚到费城去采购种植园需要的设备等。至今我的姑妈还收藏着那时候他们来往的信件,信里承载了很多有趣而又生动活泼的记述,讲了祖父当年是如何在两地奔波的。

我的祖母凯勒是拉斐特市一个侍从武官的女儿,那名侍从武官叫亚历山大·穆尔;她也是亚历山大·斯鲍茨伍德的孙女,斯鲍茨伍德是弗吉尼亚州早期的殖民总督。祖母也是罗伯特·E·李将军的二表妹。

罗伯特·E·李将军

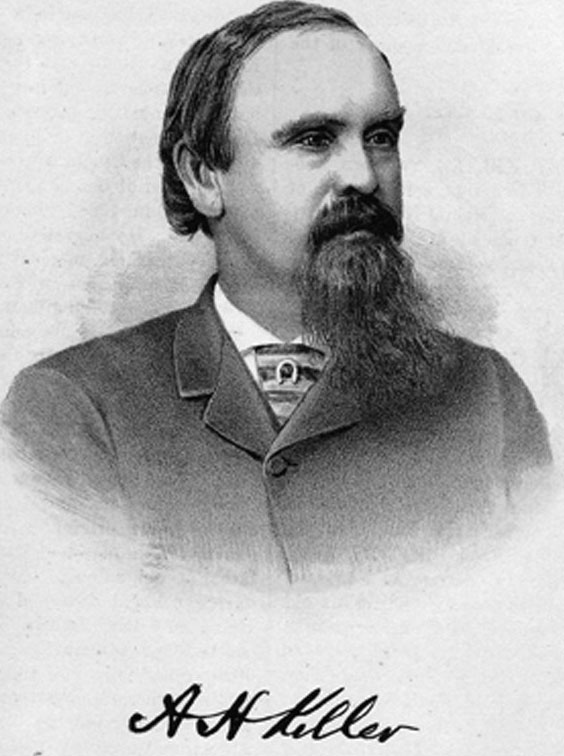

我的父亲叫亚瑟·H·凯勒,是联邦军队中的上尉,我的母亲凯特·亚当斯是他的续弦夫人,比父亲小很多。母亲的祖父是本杰明·亚当斯,他娶了苏姗娜·E·古德休为妻,他们在马萨诸塞州的纽伯里住了很多年。他们的儿子查尔斯·亚当斯就出生在马萨诸塞州的纽伯里波特,后来查尔斯去了阿肯色州的海伦娜。那时候正值南北战争,他代表南方军参战,后来官至准将军衔。查尔斯娶了露西·海伦·埃弗里特为妻,露西同爱德华·埃弗里特和爱德华·埃弗里特·哈尔博士是一家人。战争结束后,查尔斯夫妇迁到了田纳西州的孟菲斯。

直到我在一场大病后丧失了视觉和听觉,我一直是住在空间逼仄的房子里的。房子有个四四方方的大房间和一间小房,仆人们都睡在小房间里。这是南方的习俗,挨着宅子建一座附属的小房子,以备不时之需。宅子是我父亲在内战结束后让人建造的,娶了我母亲后,他们就在此长期生活了。房子外表覆盖着葡萄藤、攀爬的玫瑰花和金银花。从花园望去,这座房子就像一个凉亭。小小的门廊则被黄玫瑰和南方天冬草的屏障所遮蔽。这里是蜂鸟和蜜蜂最爱来的地方。

凯勒家的老宅子离我们家小小的玫瑰凉亭只有一箭之地。那间老宅叫做“常春藤绿宅”,因为房子、周围的树丛和篱笆上都覆盖着美丽的英格兰常春藤。我在孩提时期把这个老式的花园当做自己的天堂。

在莎莉文老师来之前,我常常沿着正方形的黄杨木篱笆摸索着向前走。靠着嗅觉的引导,我就能找到第一株紫罗兰花和百合花。就是在此花园,我常常在发了一阵脾气以后,把自己燥热不堪的脸埋进清新凉爽的树叶和草丛之中。让自己陶醉在花朵中、从一处漫步到另一处是多么令人愉快的事情啊!同时,在闲荡的过程偶遇某枝美丽的藤蔓是件多么妙不可言的事情啊!我会通过它的叶子和花来判断它是什么植物,我知道,这就是那株远在花园尽头覆盖着凉亭的葡萄藤!这儿还有连成线的铁线莲,下垂的茉莉花,还有一些叫做蝴蝶百合的稀有花卉,这种花因其娇柔的花瓣形似蝴蝶翅膀而得名。而玫瑰,则是花园中当之无愧的花中之王。我从来没有在北方的温室里见过如此生机勃发的玫瑰。我们的门廊上曾经有一排这样的花朵,空气中都是它们沁人心脾的芬芳,丝毫没有被淤泥的浑浊气息所玷污。每天早晨,花儿享受露水的沐浴,它们是如此娇美、如此纯洁,这时我就会禁不住展开想象,上帝花园中的常春花也不过如此吧!

我的生命之初简单而纯朴,就像其他一切小生命一样。我出生,我观察,我奋争,就像每个家庭的头胎那样。关于为我取名字这件事,家里人少不了一番讨论。因为是家里第一个孩子,所以不能大意,每个人都参与了讨论。我的父亲建议用米尔德里德·坎贝尔这个名字,这是他非常敬仰的一位先辈的名字。提出这个建议后,他便拒绝继续讨论了。我的母亲觉得我应该叫外祖母少女时代的名字,海伦·埃弗里特。可是到最后,可能是因为父亲太兴奋了,他抱着我去教堂的时候把写着我名字的纸条弄丢了。这本是自然的事情,那本来就是他勉强同意的名字。当牧师问他我叫什么的时候,他只记得我是随着我外祖母叫的,所以就告诉牧师我叫海伦·亚当斯。

亚瑟·H·凯勒,海伦·凯勒的父亲

据说我还在襁褓中的时候,就显示出了急不可耐、自信蛮横的个性。无论看到周围的人在干什么,我都急于模仿。六个月的时候,我就会牙牙学语地说“你——好”,某天当我清晰地说出“茶,茶,茶”的时候,家人着实惊讶了一番。即使在后来的那场大病以后,我还是能清楚地记得人生之初学会的一个单词——“水”。当我渐渐失语,无法说出其他词句的时候,还是能模模糊糊地发出“水”这个字。在我学了“水”怎么拼写以后,才没有继续把“水”发成混沌不清的“湿——湿——”。

家里人说,我刚满一岁就已经可以蹒跚走步了。那时候,母亲把我从澡盆里抱出来放在她腿上。忽然,眼前穿过树叶洒在地板上的金色阳光吸引了我的全部注意力,于是我从母亲腿上滑下去,朝那片跳跃的金色奔跑过去。可是我为这种冲动付出了代价:我摔了一跤,哭闹着让母亲抱我起来。

这种无忧无虑的日子转瞬即逝。我这个急不可耐、满心欢喜的孩童度过了鸟虫鸣唱的短暂春天之后,便迎来了花果飘香的夏季,随之又度过了阳光灿烂的秋天。所有这些短暂的欢愉之后便是一个阴郁不堪的二月,毫无预兆的疾病夺走了我的听觉和视觉,把我重新投进了初生婴儿般无意识的黑暗里。据说我的病叫急性胃脑梗塞,连医生都觉得我命不久矣。可是某天清晨,我的高烧奇迹般地退去了,这高烧来得突然,走得同样突然和神秘。这天早上,全家都沉浸在欢欣的气氛里,甚至连医生都没有想到,我再也看不见、再也听不见了。

关于我的病,现在回想起来还是一片混乱。给我印象最深的是焦躁不安时母亲温柔的安抚、睡中惊醒时的痛苦和迷茫,还有醒后转动眼珠时的干燥和灼热。曾经我能看清房间里迷人的光亮,但是病后我只想把头扭向一无所有的墙壁,因为那些光线对我而言非常黯淡,并且一天天黯淡下去。除了这些我自认为是记忆的短暂片段,其他的一切都显得如此不真实,就像一场噩梦。时光飞逝,我渐渐习惯了周围的沉默和黑暗,遗忘了曾经的美妙光景——直到她的到来。她,我的老师,让我的精神重归自由。即便我身处黑暗,但毕竟曾经对这个世界匆匆一瞥,有些记忆无法完全从脑中抹去——葱郁无垠的平原、广阔无边的天空、生机勃勃的树木花草。如果我们曾经看见过,“那么这一天就属于我们,这一天的所有景物就属于我们。”

如果我们曾经看见过,那么这一天就属于我们,这一天的所有景物就属于我们。