我的灵魂被唤醒之后的那个夏天发生的事情,至今仍然记忆犹新。那是1887年的夏天,我每天都在用双手探索这个世界,用心记住每个被我摸过的东西叫什么。探索的世界越广阔、记住的名称越多、了解的用途越细致,我就越发高兴和自信,对周围的世界也越发亲近了。

当雏菊和金凤花盛开的时候,莎莉文老师牵着我的手到外面散步。我们穿过正在耕种的田间地头,走到田纳西河岸,坐在堤坝暖融融的草地上。在这里,莎莉文老师让我懂得了大自然对人类的恩泽。我知道了阳光雨露是如何使我们看到草长莺飞、五谷丰登的景象的;我知道了鸟儿是如何筑巢、繁衍生息的;我知道了松鼠、小鹿、狮子还有其他小动物都是怎么觅食和栖息的。懂的事情越多,我就越觉得这个世界可爱。远在我学会算数或者知道地球是什么形状之前,莎莉文老师就教会了我这个世界的美妙,让我学会欣赏树林中的芬芳,每片叶子的形状,我妹妹小手的轮廓和关节上的小窝。她将我的启蒙教育同大自然紧密相连,让我坚信“花儿鸟儿都是我快乐的小伙伴”。

莎莉文小姐的丈夫,约翰·梅西先生

可是大约就在此时,一次经历让我知道了大自然并不总是仁慈友爱的。有一天,我和老师远足归来,天气从早晨的风和日丽变成了烈日当空,还有些闷热,我们不得不在路旁的树下歇了两三次,最后一次歇息是在一棵离家不远的野樱桃树下。这棵树枝繁叶茂,莎莉文老师帮了我一小把,我就手脚并用地攀上了某个枝杈坐下。因为树上非常阴凉,莎莉文老师提议我们就在这儿吃午餐。我答应乖乖呆在树上,直到她把饭从家里取来。

突然间,风云突变,空气中太阳的温暖尽失。我知道天空一定是阴沉沉的,因为周围的空气不暖和了,而对我而言,暖和就意味着阳光。空气中有一股奇特的泥土气味。我认得这种气味,这之后往往就会有雷雨大作。此时我的心里有种不可名状的恐惧。与朋友分开、与大地分离,一种极度的孤独感油然而生。一种前途未卜的感觉笼罩着我。我一动不动地坐在树杈上,恐惧得全身打了一个寒战,期盼着莎莉文老师快回来救我。但最紧要的是从这棵树上下去。

一阵不祥的沉寂过后,风吹得树叶沙沙作响,整棵树都颤抖起来了,要不是我用尽全力攀在树枝上,早就被一阵狂风卷走了。樱桃树在狂风中左摇右摆,被风折断的小树枝雨点般向我袭来。我有一种跳下树的冲动,但是因为过于恐惧,我还是老老实实地抓紧了树枝。我蜷缩在树杈上,接受着周围树枝不停地扑打。我感到一阵一阵的震动,就像是很沉重的东西掉在了地上。这种震动从树根一直向上传导,直达我蜷缩的树杈。此时,我的恐惧感终于到达了顶点,就在我考虑我很可能同这棵树一起倒地的时候,莎莉文老师一把抓住了我的胳膊,帮我下了树。我紧紧抱着她,为重新回到坚实的土地而欣慰。由此,我又上了一节新课——大自然不总是仁慈的,“它会向自己的孩子开战,即使是温柔的抚摸,背后也会隐藏利爪。”

幼时的海伦和年轻的莎莉文老师

此次惊险的经历之后,很长一段时间里我都不敢再爬树了,甚至一想到爬树就怕得要死。最终还是枝繁叶茂、香味扑鼻的含羞树让我克服了自己的恐惧。一个春光明媚的清晨,我独自坐在度假屋里读书。突然,空气中弥漫着一股隐隐约约的清香气息,好像春之精灵穿过屋子一般。我立即站起来,本能地伸出手去。“什么香味呢?”我思忖着,接着就意识到那是含羞树的花香。我知道那棵含羞树就在篱笆旁边小径转角处,于是摸索着走到花园的尽头。啊,没错!含羞树的枝条在温暖的阳光下微微抖动,有些垂得很低,几乎触到了地上的青草。世界上还有如此精致的美景吗?尘世间最轻微的一次触碰也会让含羞树落英缤纷。它就像是一棵从天堂坠落凡间的仙树。我穿过地上的落英,慢慢摸索到树旁。有那么一秒,我犹豫了一下,但是马上就抬脚踏到了宽阔的树杈上,往树枝上爬。树干太粗了,我抓不住,粗糙的树皮还把手划破了。但是我有种感觉,那就是我当时正在做一件美妙而非同寻常的事情,于是接着向上爬,直到爬到一个小座位上。这个小座位是有人很久以前安置在树杈上的,时间太久以至于这个座位已经长成了含羞树的一部分。我在那里坐了很久很久,想象自己是坐在玫瑰色云端的小仙女。从此以后,我常常坐在这棵仙树上,天马行空地遨游在自己美妙的白日梦中。

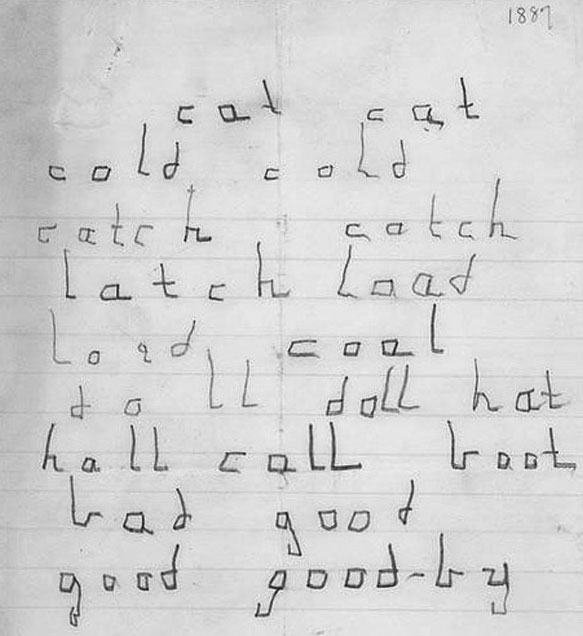

海伦·凯勒7岁时的字迹