从神话到历史 神话时代 夏王朝

要想了解没有文献资料的时代的精神世界,是一件困难且难以超出臆测的事。然而物质文化却是以社会群体与个人达成默契的精神世界为背景才得以造就。所以根据物质资料,应当也可以复原其中所包含的人们在默契中达成认同的精神世界。根据物质文化的形态及纹样上的特色,我们还可超越单纯的区域特征的解释,进而把握其内部所包含的人类精神生活的特质。

这种意识形态上的特质随着社会发展的阶段不同,其性质也随之变化发展。而在另一方面,本书前述内容一直论及体现于生业经济中的人类群体的文化吸收融合现象,透过这些现象,将得以抽取凝聚人类群体的精神世界。对精神世界的把握有助于更加具体地解释前文所述的史前世界的历史发展过程。我们首先来看体现着人们的精神世界的人物像和动物形象。

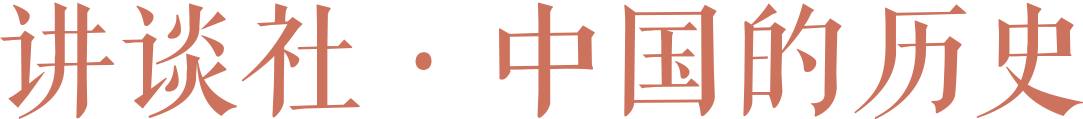

122 新石器时代全身偶像的区域上及年代上的变迁(据今村2002)

* 无注明者均陶制

* 阴影部分为随葬品

根据今村佳子女士的观点,新石器时代的人物像大致可划分为三类。Ⅰ类为头部像;Ⅱ类为全身像;Ⅲ类为陶器或石器等器物上所表现的偶像。

其中的Ⅱ类即全身像多见于以辽西为中心的新石器时代前期的中国东北部。到了中期以后,开始出现于渭河流域。我们可以看到,人物像这种表现样式的分布是以辽西地区为起源地,而后渐次向南方扩大。然而全身像也见于西伯利亚的滨海边疆区,基本上是远东共同的偶像。而且作为女性像,也是远东至辽西和渭河流域的特色。

这些女性偶像应可看作是旧石器时代后期至新石器时代欧亚大陆北部可见的女性像中的一种。日本绳文时代的土偶也是有意识地塑造为女性像,可以放在北方欧亚大陆的女性像的范畴之中来看待。同样陶器样式也是到辽西为远东平底陶器文化圈的范围,可将之看作同一精神文化圈。

渭河流域处在不同的陶器样式圈,其女性像应该是通过与辽西和内蒙古中南部的接触产生的。在新石器时代,包括辽西在内的远东地区可置于以北方欧亚大陆为基底的精神文化圈之中,并与黄河流域及长江流域区分开来。朝鲜半岛的新石器时代以及日本的绳文文化也应与远东置于同一基底来看待。

而渭河流域至黄河中游地区以及黄河下游地区的偶像表现以描绘在陶器上的人物像或动物形象为特征。例如在陶器表面贴附人像的表现形式可见于黄河中游地区至黄河上游地区。在陶器上描绘鱼或鸟的图案的表现形式则出现在渭河流域至黄河中游地区。同样是陶器的绘画表现形式,在黄河下游地区的大口尊上可见表现火焰的记号。

上述各种对一定的人物形象以及鱼或鸟的动物图案进行描绘的手法,显示着当地社会的精神生活的范围和社会群体的社会单位。例如见于渭河流域新石器时代中期前半段的鱼纹,根据甲元真之先生的观点,鱼纹体现着再生的思想。可见这些图案是以当地社会群体内部所独有的信仰为背景的。

另外,从描绘动物形象的塑像即动物形象来看,同样也可看出区域群体的共性。在新石器时代中期后半,黄河中游地区出现了鸟形动物像,而描绘猪或狗的动物形象则集中出现于黄河下游地区(山东)。即使是在同属黄河流域的中游地区和下游地区,动物形象的流行也各不相同。新石器时代后期,猪、狗形动物像广布于黄河下游地区(山东)以至长江下游地区,说明该时期山东与长江下游地区存在着交流。

这种体现于人物和动物形象的表现形式的不同,明确显示了以宗教或信仰等精神世界为背景的社会群体单位的存在。从这些表现形式的不同来看,可明确得知黄河上游地区、渭河流域、黄河中游地区以及黄河下游地区的区域群体是各不相同的。

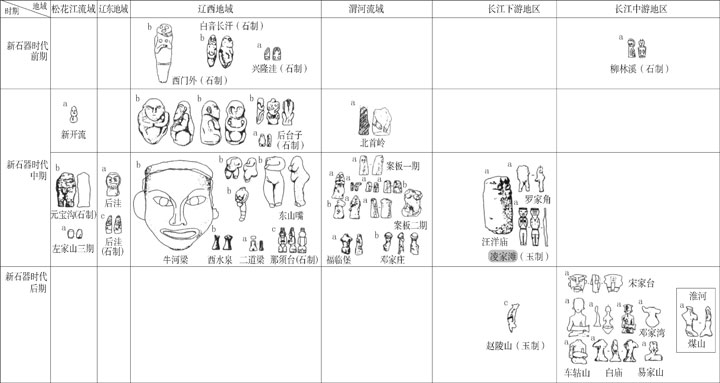

123 陶祖(男根偶像)的分布(据甲元·今村1998)

从中还可看出,渭河流域与黄河上游地区、黄河中游地区各自存在着交流。关于这些各自存在的区域群体,如在第五章的论述中明确指出的那样,各地文化形态的不同实际上是其作为社会群体的不同。

如果从偶像表现形式来看的话,可知各区域社会各自存在着特殊性。如新石器时代中期地处长江下游地区内陆的凌家滩文化中独特的偶像表现形式也体现于玉器,而新石器时代后期长江中游地区的石家河文化则发展出独特的人物和动物的塑像。

而渭河流域至黄河中游地区精神文化的区域特性则体现于陶祖(男根偶像)的表现形式。渭河流域至淮河上游地区在新石器时代中期出现了以男性直系亲即父系血缘组织为单位的社会构造。如第五章所述,在新石器时代后期,以这种单位为基础,社会的阶层化构造逐渐走向复杂化。而且该区域的这种以父系血缘组织为单位的群体组织的形成,在比长江中、下游地区更早的阶段就已达成。

在新石器时代中期的渭河流域,以父系血缘组织为单位,如姜寨遗址所见的那种通过再葬行为来祭祀祖先,以及体现于陶祖的精神文化,都来自于重视父系血缘组织的社会观。

新石器时代中期后半至后期,各地的社会阶层构造日渐显著,处于阶层差距加剧的阶段。在黄河中、下游地区和长江中、下游地区,构成阶层构造的单位都已转变为由父系血缘组织构成。

体现于墓葬的差距极其明确地显示出社会的阶层分化。墓葬的差距主要体现于被葬者的埋葬方式。具体反映在随葬品数量的多少、内容的丰富程度,以及是否有安置被葬者的棺木,置放棺木的墓圹大小等等方面。另外,这些差距是产生于群体单位之中,还是个别的差距,在想定当时社会阶段的情况的时候,前提条件也因此变得不同。

关于发生阶层分化的社会的具体情形,首先以黄河下游地区新石器时代中期后半至后期前半的大汶口文化为例,通过墓葬的比较来探讨社会阶层的分化。并且随着社会阶层分化的加剧,仪礼具有稳定这种阶层分化的精神生活的机能。下文对这个问题也将加以考察。

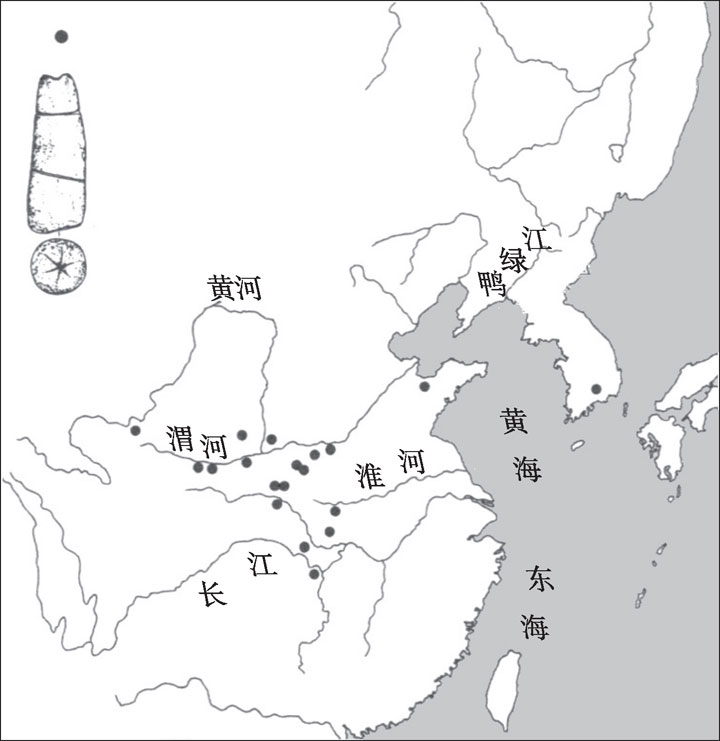

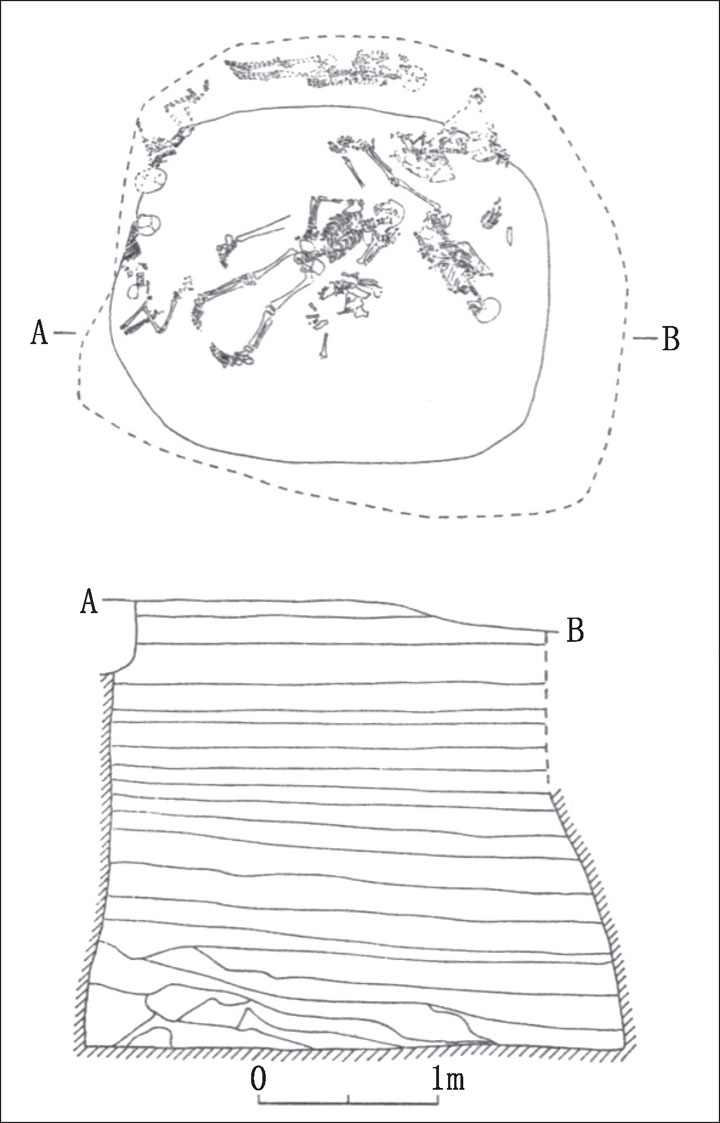

124 大汶口墓地的变迁

山东省泰安市大汶口遗址以作为大汶口文化这个名称的来由而著称。大汶口遗址被大汶口河分割为南北两个部分。南侧于1959年得到考察,北侧的考察则是在1970年代。两者皆为墓地遗址,北侧为北辛文化至大汶口文化前期,南侧为大汶口文化中期至后期的遗址。在1959年进行了南侧墓地的考察,从时期的不同来看,可知墓地经过了数次变迁。

大汶口文化的存在时间为公元前4200年至公元前2600年,可简单划分为前、中、后三期,相当于三个时期各延续了500年。

大汶口河南侧的墓地属于大汶口文化中后期,延续了大约1000年时间。如果从各个时期来看墓葬的变迁,可知该处墓葬数量并不集中,也许并非所有聚落成员都被埋葬在这里。完全可以想见,这里只是被选中的人们的墓葬。

然而从墓地的变迁过程中可以看出,其位置安排似有一定的组群分类。这种组群的安排如果是以被葬者之间的某种关系为背景的话,其背景很可能就是家系等血缘关系。

并且按时期不同从外观上来看,大型墓有逐渐增多的趋势。中期前半段的墓葬中大型墓的存在还不显著,而后期的墓葬中大型墓明显增多。另一方面小型墓在后期依然存在,可见墓葬大小的差距越来越大。如前所述,墓葬的大小反映着挖掘墓圹时投入劳动量的多少,修造大型墓说明被葬者得到厚葬的待遇,反映着被葬者在社会中的身份地位。

中期前半的墓葬中墓的大小并未显示出太大的差距,而后期的墓葬大小差距则日渐扩大,这说明大汶口文化社会内部的阶层差距正日渐扩大。并且,只看后期的话,大型墓的位置安排呈组群分布,小型墓则成群集中在与大型墓不同的地点。

如前所述,位置安排是以被葬者的血缘单位即家系为基本,如果这个原则有效的话,就说明在后期阶段,群体单位之间的社会阶层差距正日渐扩大。也就是说,在家系单位上,有可能存在着从生前就已决定的阶层差距。

以上述家系单位上的社会阶层差距为身份秩序,在日常生活中发挥作用的就是仪礼。

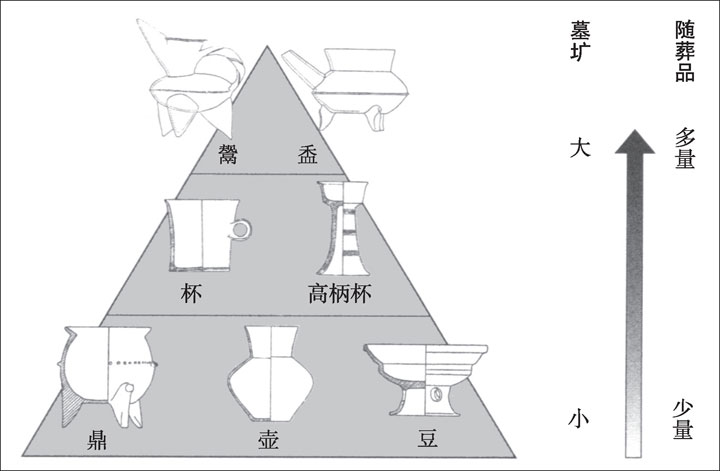

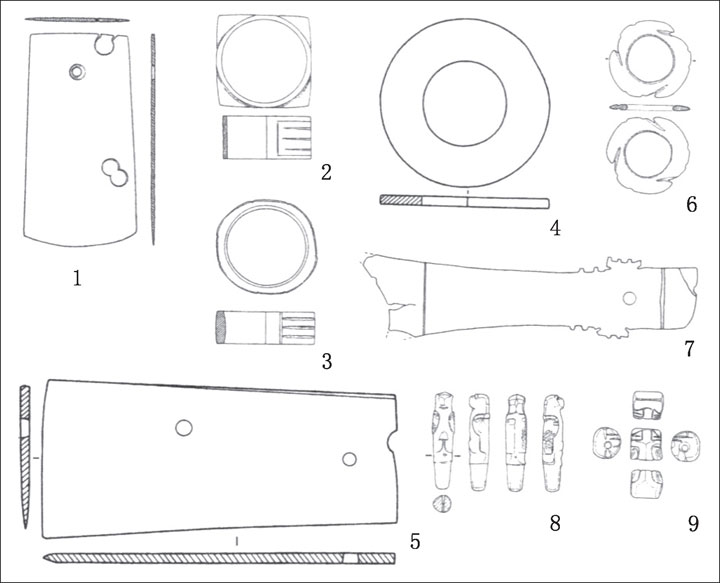

125 大汶口文化的阶层构造及随葬陶器

仪礼的内容体现于墓葬的随葬品之中。大汶口墓地的随葬品中堪称必不可少的是用于随葬的陶器。大汶口文化的陶器包括彩陶、红陶、褐陶,同时还有黑陶以及出现于后期、用高岭土制成的白陶。这些器种与其说是按功能不同来区分,不如说是依照陶器的制作方法所做的分类,显示的是完成后的陶器的色泽及风格。从依照所谓的器形的区分来看,可对上述器种进行横断式的区分。例如红陶有鼎、壶、豆(高杯),有时也有杯、鬶。

但是,如白陶仅限于鬶、盉等特殊器种,也可见因器种不同而产生的规格待遇不同。而红陶和褐陶几乎包括了所有的器种,属于较为平民规格的器种。也可以说与器种内容一道,相对于红陶、褐陶,或是彩陶以及后来的白陶,黑陶给人以档次更加高级的感觉。而从陶器的器种来看,日常生活中使用的普通陶器和仪式等正式场合使用的陶器之间存在着较大的社会性差异。从这些器种与墓葬的随葬品的对应关系之中,可以发现一个有趣的事实。

大汶口文化的墓葬中随葬陶器的器种主要有:鼎、壶、豆(高杯)等通常用于日常生活中的烹煮、贮藏及餐饮的陶器。除这些日常用具之外,有时还附加有杯、鬶、盉以及尊等陶器。鬶、盉是用于倾注液体的陶器,杯则是用于饮用液体的陶器。

这些器种通常被看作是酒器,即饮酒用具。而大型的尊则可以想见是用来酿酒或贮存酒的酒瓮。

这些器种用作酒具时,并非日常生活的必备之物,而是只用于仪式等正式场合的特殊陶器。说来类似于现今在正月饮用屠苏酒时使用的成套酒具。

上述特殊陶器并非在所有的墓中都被用作随葬品,而是多随葬于阶层上位者的墓中。关于这个事实,如图125所示,如果墓圹大小与修墓时投入的劳动量成正比,并由此判断被葬者所属阶层的高低,或者把随葬品的多少看作显示被葬者所属阶层高低的指标的话,随葬陶器的器种构成也因阶层不同而显示出各自的差异。

鼎、壶、豆(高杯)是普通平民的随葬陶器,在这些器种的基础上还随葬有杯的墓葬,属于比普通平民更上一层的阶层。而在这些器种的基础上再加上鬶或盉等酒器,就相当于最上层阶层的墓葬。

身份秩序对应着陶器的器种构成,这不仅是随葬陶器多少的问题,而是体现出当时已经按身份秩序不同来随葬特殊的陶器,而使这种随葬方式成为可能的正是当时的社会规范和社会秩序。而且这些特殊陶器均为酒器,说明与祭祀相关的用具只有特权阶层才能拥有。

通过祭祀用具来规定身份秩序的现象说明,仪礼作为一种维持社会秩序的精神规范发挥着作用。

另外,关于随葬于上位阶层墓中的酒瓮即大口尊,有的器口边缘部分刻画着某种记号。这些记号仅见于尊,而且总是刻画在器口附近的同一位置。

根据林巳奈夫先生的观点,这些记号刻画的是被看作太阳神的象形。另外,在山东省莒县陵阳河遗址,属于大汶口文化的大型墓中随葬有尊,上面刻画的记号与前者不同。

我认为在群体墓之内,只有仅限于首领墓中出现的记号才有可能是象征着同一群体的类似于徽记的标志。在后来的商代青铜器上可见一种被称之为图象记号的氏族标志。而作为图象记号的铭文记号则铸刻于青铜彝器的内侧。刻记在尊上的记号应当是其祖型。

而在青铜器铭文出现以前,相当二里岗上层文化后半期(白家庄期)的河南省郑州市小双桥遗址则与郑州商城遗址属于不同的城址。同时小双桥遗址还以曾大量举行过祭祀活动而广为人知。从这里的祭祀遗迹中也出土了酒瓮即大口尊,其器口表面可见用红色书写的文字记号。其年代比甲骨文古老,然而其含义尚不明了。

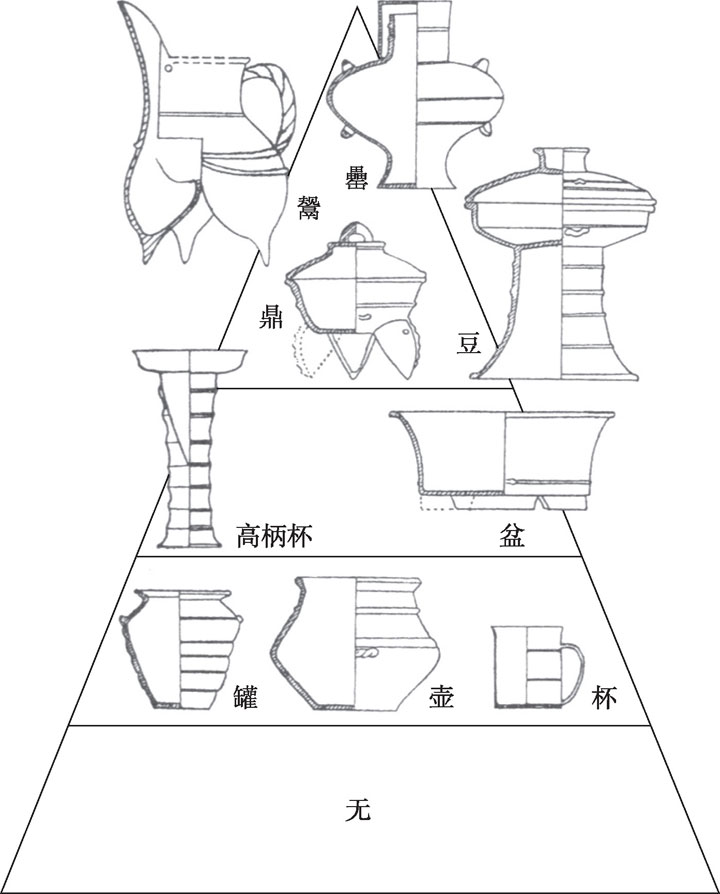

126 山东龙山文化期的随葬陶器与阶层关系

这些记录着文字的陶器以及记录文字的位置与大汶口文化酒瓮的文字记号,是否与殷墟时代的青铜彝器的族记号有关呢?

殷墟时期的族记号是同一群体的象征,有着祖先的含义。是否可以认为小双桥遗址的红色文字与大汶口文化的记号也是这种代表祖先的同血缘群体的象征呢?

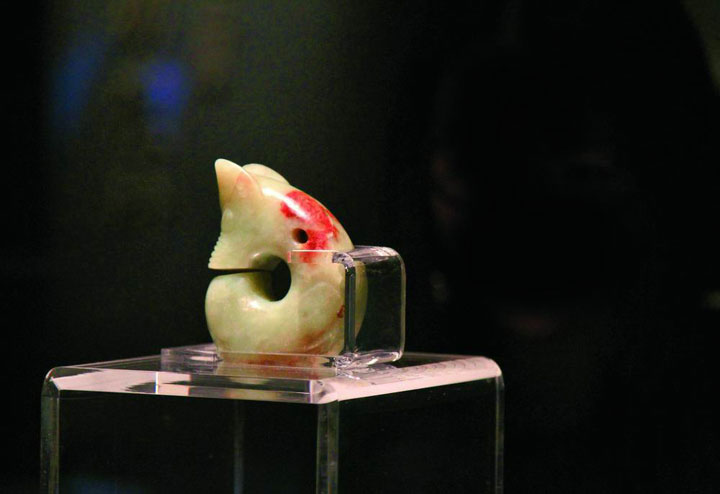

图七 红山文化的玉龙 ——中国考古学界称之为猪龙,是辽西的红山文化独有的玉器。(辽宁省文物考古研究所藏)

图八 良渚文化的玉琮 ——浙江省杭州市反山12号墓出土。玉琼呈方柱形,中心部分镂空为圆柱形。四面雕刻着兽面纹。(浙江省文物考古研究所藏)

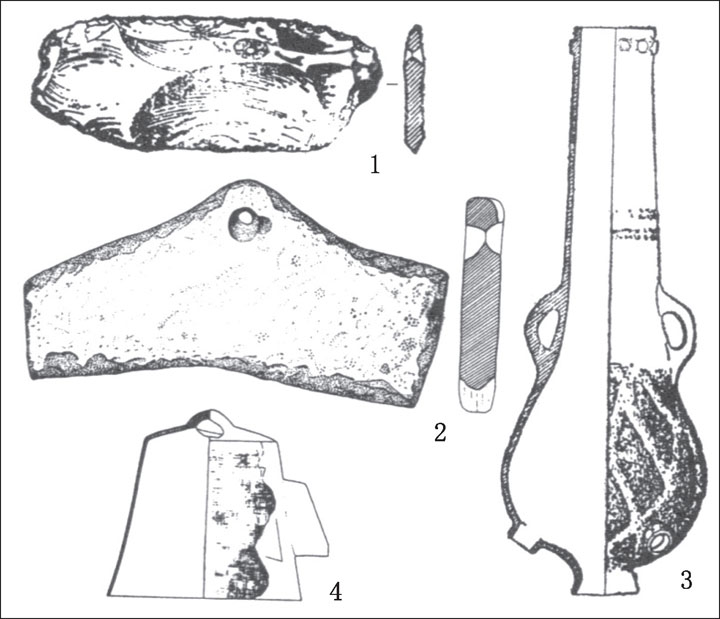

图九 二里头文化的玉石璋 ——河南省偃师市二里头遗址V区3号墓出土。(中国社会科学院考古研究所藏)

玉是新石器时代最为贵重的物品。社会产生阶层差距,玉器逐渐成为一种威信物,成为显示上层阶级身份的物品。更作为祭祀用具成为宗教祭祀的中枢,并通过祭祀与首领的权力发生关联。因此各地逐渐产生独有的玉器文化,这些文化又与各个地区固有的精神文化结合在一起。辽西的红山文化中出现了表现龙的形象,被称之为“猪龙”的玉器。龙的艺术形象在黄河中游地区的陶寺文化的彩绘陶的图案中也很常见。长江下游地区的良渚文化中出现的固有的玉器形态有玉琼和玉璧,其后两者向黄河中游及上游地区扩散。玉琼的神人兽面纹是商代青铜彝器的重要纹样饕餮纹的祖型。另外,黄河下游的大汶口文化期出现的玉璋其后扩散至黄河中游地区,成为二里头文化的重要威信物。二里头文化及其后的殷商文化积极吸取了此前各地出现的玉器所代表的精神文化。

与作为阶层秩序中身份标志的仪礼一道,记号或文字作为形成阶层秩序的血缘群体即氏族的表象,正可谓维持和稳定阶层秩序的精神基底,而这种阶层秩序已被祖先祭祀的事实所证实。

大汶口文化所形成的阶层秩序以及与之相关的随葬品构成在后来的山东龙山文化期也得到维持。但其内容有些许变化,显示着仪礼的变化。其变化主要在于黑陶成为随葬品构成中的主要陶器,意味着使用黑陶的仪礼活动已被仪式化。

到大汶口文化时期为止,作为日用陶器的鼎、壶、豆成为普通阶层墓葬的基本随葬陶器构成,上层阶层的随葬品则是在上述陶器构成的基础上再加上酒器等特殊陶器,并以此体现出被葬者的权威。

而在山东龙山文化的墓葬中,下层的被葬者单独随葬有酒杯等随葬品,已经看不出大汶口文化中所见的日用陶器的随葬概念。并且上层阶层的墓葬中与用作酒器的高柄杯一起随葬的还有用作餐具的豆(高杯)、盆或壶,而更上层的随葬陶器构成中还有用作酒器的鬶及用作烹煮具的鼎(甗)以及用于贮藏酒的罍等。

也就是说,以酒器为主的随葬陶器的种类根据被葬者的阶层不同而被趋于固定。这说明以酒器为中心的仪礼规范已得到确立。

山东省临朐县朱封203号墓是一处属于最上层阶层的墓葬,墓中随葬有鼎、鬶、杯、罍、盆、豆(高杯)等器种。其中除鼎和鬶是红陶之外,其余均为黑陶。

值得注意的是,鼎、鬶、杯、罍等在仪礼上形成的随葬陶器构成后来的商周社会中担当仪礼的枢要青铜彝器的基本器种。

二里岗文化和殷墟文化的青铜彝器由鼎或甗、爵或盉、觚、罍构成,正好相当于把山东龙山文化的上层阶层的随葬陶器置换成青铜器的构成。

就像问鼎轻重的成语故事一样,以包括鼎在内的陶器构成来显示身份秩序的格局是由山东龙山文化确立的。值得注目的是,以见于山东龙山文化的这种身份秩序为背景的仪礼正是商周社会仪礼的基本的精神基底。其原因在于,后文将论及的成为二里头、二里岗文化母胎的河南龙山文化之中,并不存在这种仪礼秩序。

新石器时代的玉器以红山文化和良渚文化最为有名,而石家河文化及山东龙山文化的玉器也广为人知。红山文化的玉器如第六章所述,在新石器时代中期得到独自的发展。红山文化的玉器以远东的文化传统为基底,是从农耕文化的发展之中独自生成的。区域首领独占着玉器,玉器被赋予了社会群体内的特别权威。除红山文化之外,良渚文化、石家河文化及山东龙山文化的玉器也在新石器时代中期末至新石器时代后期得到了高度发展。

良渚文化拥有卓越而发达的玉器文化,其玉器的谱系来自崧泽文化,崧泽文化是产生于长江下游地区同一区域的前阶段的文化。崧泽文化中用于随身装饰的璜等玉器相当发达。

良渚文化的玉器中最具代表性的玉器为玉琮,通常认为玉琮是从玉制手镯发展而来的玉器。虽然从形态的谱系来看,其原型显然是玉制手镯,但从作为玉器的意义或者说是使用方式来看,玉镯与玉琮全然不同。在用作手镯的阶段,它是一种随身装饰品,是一种威信物。但在玉琮的阶段却超出了单纯用作威信物的作用,而又具有了祭祀用具的意义。

这其中包含了玉器发展的原因,并显示玉器与祭祀正形成不可分割的关系。

玉琮的形状如磨去棱角的方柱体,中心部分为圆柱状镂空。中空部分被看作是连接天神与地神,供神灵进入的“凭依”。玉琮作为神灵的“凭依”,表面刻有精巧的神人兽面像。通常认为神人是月神,兽面像代表太阳神,旁边的鸟以鹰为原形,代表神的使者。玉璧则显示着神灵统治的世界观和宇宙观。首领拥有这些玉器,并以此与神交流,借助神的威信统领群体,以维持自身的地位。

我把首领的这种权力称为神政权力。在良渚文化中,这些玉器都处于上层阶层即首领的独占之下。玉器中最具特色的是用于祭祀的玉琮,代表神政权力的玉璧等,以及以武器的表象来代表军事权的玉钺。可以说把祭祀和军事结合在一起的是良渚文化的首领,代言其权威的则是玉器。如第五章所述,玉器大量随葬于首领的墓葬中,这些墓葬多为土墩墓。

土墩墓原为祭坛,以方形的边沟规划出神圣空间,用于祭祀活动。通常认为土墩墓是把祭坛加以再度利用的建造物。就我们目前所知,这种祭坛出现于崧泽文化阶段,发达于良渚文化阶段。

祭祀活动在崧泽文化阶段很可能是为了加强群体统一而进行的。而到了良渚文化阶段,则成为增强首领家系作为社会上层阶层的权威,使其在群体内部的社会地位得到安定的精神基底。可以想见,为建立这种基底,利用的是以玉器为象征的神政权力。

良渚文化的土墩墓原本是用作祭祀场所的祭坛。在这样的场所埋葬首领家系的成员,可说其目的在于使祭祀内容与祖先祭祀发生关联,并通过保有联结神灵与首领的祭祀用具即玉琮等,借助神威来保证首领的社会权威。这里所说的神,就是精雕细刻于玉琮之上的神人兽面纹。

据林巳奈夫先生的观点,这种兽面纹是源于河姆渡文化的太阳神。他认为见于河姆渡文化的太阳崇拜的象形经过其后的马家浜文化、崧泽文化,演变成为良渚文化的神人兽面纹。我也赞同上述观点,并认为良渚文化的首领通过强调与太阳神的关系而成为社会的领导者。不难想象,太阳神正可谓与农业祭祀有着密不可分的关系。并且良渚文化是以稻作农业为基础发展而来的文化也与此密切相关。

此前黄河中游地区玉器未曾发达,学界因此推测当地存在着其他祭祀形式。然而据冈村秀典先生的观点,到了新石器时代终末期,在山东及长江中下游地区的玉器扩散过程中,中原龙山文化和齐家文化之中也诞生了独自的玉器。

例如在黄河下游地区的山东龙山文化期,曾流行玉刀及玉璋等大型玉器。玉刀是玉制的菜刀形大型玉器,也被称为石刀形玉器。玉璋为左右不对称的长条形玉制品,底部有齿状突起。其源头很可能是河姆渡文化及马家浜文化的土木工具骨制锄,所以又称为骨铲形玉器。

另外,来自大汶口文化的玉牙璧也在山东龙山文化中得到发展。玉牙璧是一种在圆盘形的玉制品正中打孔、边缘加工为齿状的玉器。

这些山东龙山文化特有的玉制品逐渐向黄河中游地区扩散,并开始在当地生产。二里头文化的玉器生产尤其盛行,并使玉璋逐渐向西部扩散至四川的三星堆文化,进而扩大至广东及越南北部。从这些起源于山东的玉制品在各地开始自行生产的现象也可以想见,其观念上的意义十分重要,是这种观念的模仿和吸收促使了玉制品在当地的生产。

另一方面,据林巳奈夫先生的观点,见于良渚文化的玉琮等玉器之上的兽面纹是源自河姆渡文化的太阳神。在山东龙山文化的两城遗址的玉器上也可看到图案发生一定变化的太阳神形象,这样的图案在石家河文化也可看到。两者均绘有以太阳光芒形成的日晕为原型的神人图形及其旁边的鹰的图形,从上述图形反映出与河姆渡文化的太阳神同一的性质。

起源于长江下游地区的太阳神在山东龙山文化及石家河文化中,为其精神文化所共有,在这种共有的背景之下,我们不得不承认该阶段以良渚文化为中心的精神基底的扩散。如前所述,良渚文化的玉琮和玉璧显示着由首领掌握的神政权力。在新石器时代终末期的龙山文化后期,玉琮和玉璧向黄河中游地区扩散,并开始在当地分别开始自行生产。这种现象与其说是单纯的玉器的模仿,不如说是这些地区开始需求包含于玉器之中的神政权力这种意识形态装置。

关于商周青铜器的基本纹样饕餮纹,林巳奈夫先生早已指出其原形是良渚文化的兽面纹。我更认为,与纹样图案一起,玉琮等玉器文化向黄河中游、上游地区的扩散使得包含于玉琮和玉璧之中的神政权力这种精神基底在新石器时代终末期的黄河中游地区所吸收,并在二里头文化以后得到绚烂发展。

新石器时代前期的乐器有河南省舞阳县贾湖遗址出土的骨笛,新石器时代中期,各地出现一种名为响的乐器,其形状类似于现代的婴幼儿玩具陶铃。这些乐器中有像贾湖遗址的骨笛那样自狩猎用具发展而来的事例,也有像新石器时代中期以后的铃(响)那样,可能是与农业祭祀相关而发展成形的乐器。但是,山东半岛的随葬陶器所显示的身份秩序与乐器发生关联的年代并不久远。

乐器与阶层秩序相关的最早事例见于山西省陶寺遗址的群体墓地。如第五章所述,新石器时代后期的陶寺墓地中已可看出明确的金字塔构造的阶层分化。并可确知以父系血缘群体为母胎的世袭制首领权力的存在。在上述墓群中属于阶层最上位者的男性首领墓中,与丰富的随葬品一起,还随葬有鼍鼓、石磬等乐器。

鼍鼓是用扬子鳄的皮制成的鼓,石磬则是商周时期与编钟一同盛行的编磬的祖型,为单独一件的石磬。值得重视的是,这些乐器不曾出现在低于首领阶层的被葬者的墓中,而是仅为男性首领墓所独占。也就是说,这些乐器已成为显示男性首领社会权威的工具。

到了商周时代,乐器与身份秩序相关联,以“礼乐”的形式成为封建社会的社会秩序。从这个意义上可以想见,陶寺遗址的男性首领以“乐”显示身份秩序,并进行祭祀活动以促进群体的团结。

127 陶寺文化与二里头文化的乐器比较

陶寺遗址的墓葬中与鼍鼓和石磬一起随葬的还有俎,这是商周时代最典型的祭祀用具之一。战国时代关于仪礼的著作《礼记》中有这样的记述:“诸侯之祭社稷,俎豆既陈”,由此可知俎是一种重要的祭祀礼器。俎在商周时代多作为由铜器和漆器组成的礼器之一随葬于贵族墓和王墓之中。

而陶寺遗址的首领墓出土的俎上面置放着一把菜刀形的大型石刀,正如今天我们使用的砧板与菜刀组合在一起的形态。这可能是因为烹调的行为之于祭祀的开始有着重要意义。该处首领墓还随葬有木制的豆(高杯)。说明《礼记》中记载的祭祀礼器早在陶寺墓地的该处首领墓中就已具备。并且这种祭神的仪礼由首领所独占。不单是“乐”,商周时代“祭礼”的初始也可追溯至陶寺遗址的该处墓地。

虽然陶寺遗址墓地中随葬品的多寡与阶层构造呈对应关系,却并不存在如山东大汶口文化和山东龙山文化的那种见于随葬陶器组合的仪礼。在后来的商周社会中,体现着社会秩序即“仪礼”的青铜彝器的器种规范在黄河中游地区原本是不存在的。

在另一方面,“乐”以及“祭礼”在上述区域很早就受到重视,并作为社会秩序的精神基底发挥着作用。后来的商周社会在这种“乐”及“祭礼”之上,吸收发展了始于黄河下游地区的“仪礼”,由此得以创造出中国仪礼制度之基础的礼乐。

如前所述,在中原地区玉器不曾发达。玉器以及附随其上的神政权力到了龙山时代,从黄河中游地区向上游地区扩展,以致形成独自的玉器文化。从中可以看出,黄河中游地区在该时期以前,除了见于墓葬的祖先祭祀之外,祭祀仪礼尚不发达。

而实际上从相当早期的阶段开始,就以存在着以动物为牺牲的祭祀活动。其中最早的事例见于河北省武安市磁山遗址的窖穴,这在第五章中曾作为新石器时代前期农业发达的事例提及。

在多达88处的土坑中存放有大量的粟,由此可判断这些土坑为窖穴,但其中有的土坑中可见埋葬有猪或狗的事例。

在5、12、14、265号土坑中,有一至二头猪埋葬于土坑底部,在107号土坑的底部葬有一只狗,其上堆积着粟。如果是把动物放在土坑底部,就直接贮藏粟的话,随着动物尸体的腐坏,粟也将受到污染,因此这样的土坑绝不会是用做贮藏的窖穴。而且据说这些土坑被特意用硬实的土掩埋起来。虽有可能原为窖穴,但至少埋葬有动物的土坑应当是祭祀土坑。这意味着作为农业祭祀的祭礼已经开始。

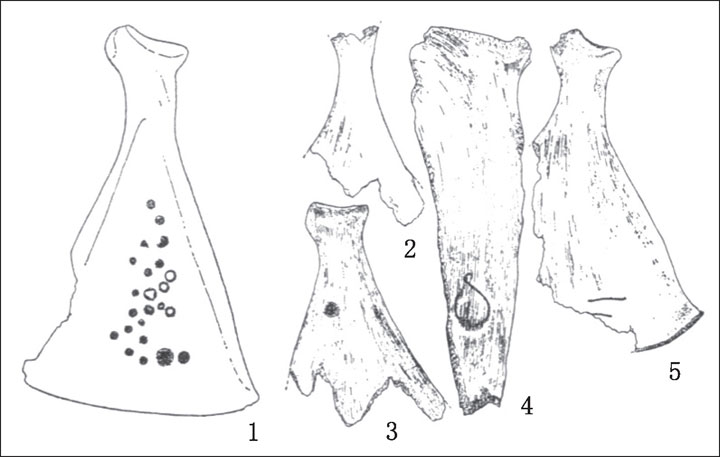

128 人牲

把猪或狗埋葬于土坑,即使用牺牲的农业祭祀在新石器时代前期仅限于黄河中游地区,出现在黄河下游地区则是在新石器时代中期以后。其起源地在黄河中游地区。

后来,这种动物牺牲的风俗在新石器时代中期后半段向着长江中游地区扩散,接着又在新石器时代后期扩散至长江下游地区。而一直盛行动物牺牲的仍是黄河中游地区。用作牺牲的动物除却极少数的鹿之外,均限于猪或狗等家畜类动物。正因为用家畜作为牺牲,才能称之为农业祭祀。

在新石器时代后期,牛或羊等畜牧动物的饲养在以西北地区为中心的长城地带走向发达,西北地区的动物牺牲也随之开始出现牛、羊的牺牲。黄河中游地区也在新石器时代终末期新出现了牛、羊的牺牲。并且不仅是动物,也出现了以人为牺牲的祭祀行为,即人牲。

例如河南省登封市王城岗遗址等城址遗址中,在建盖建筑物的时候,形成了用作奠基坑的人的牺牲坑。这种用人作牺牲事例尤其在新石器时代后期盛行中原地区即黄河中游地区。可以想见,牺牲祭祀维持着群体的团结,形成了进一步向前发展的精神基底。

如果动物牺牲是一种农业祭祀,人牲就是一种凝聚人类群体的社会祭礼。动物牺牲和人牲后来尤其盛行于商朝社会,动物牺牲也作为周朝社会的基本祭祀而一直存在。商代所盛行大规模的动物供牲是为王室祭祀而举行的王室祭祀。冈村秀典先生认为这是属于祭祀国家的特征。动物牺牲和人牲才是发达于黄河中游地区的独特祭礼。

在开始出现动物牺牲的黄河中游地区,从新石器时代前期就可见到同样的用动物随葬的埋葬行为。用于随葬的是猪的下颚骨和牙獐的牙。在新石器时代前期,渭河流域及黄河中游地区(汉水上游地区)也可见到这种风俗。到了新石器时代中期,这种习俗扩散至黄河下游地区,在新石器时代中期后半段至后期,又向长江中游地区和西北地区扩散,这种趋势与动物牺牲的扩散状况相同。

在当时,这种使用猪的下颚骨及牙獐的随葬方式的观念上的意义主要在于给被葬者驱邪。随着把猪的下颚骨用作随葬品的事例逐渐增多,其意义逐渐转化为财富的象征。从这个意义上来看,动物随葬与动物牺牲的意义也不尽相同。

在新石器时代前期已出现猪和狗的动物牺牲,说明猪和狗至少在新石器时代前期就已作为家畜得到了普及。而在黄河中游地区,牛在新石器时代中期就已家畜化。

关于羊的饲养,确实可知是自新石器时代中期始于西北地区,在包括西北地区在内的长城地带,于新石器时代后期以后得到普及。同样在新石器时代后期,黄河中游地区也出现了羊的家畜化,但其兴盛程度不及西北地区。时至今日,在黄河下游地区羊的畜牧依然少见,而淮河以南的华中和华南则见不到羊的畜牧。

卜骨就是利用上述牛、羊、猪等家畜动物以及鹿等动物肩胛骨,将之烧至龟裂,并据其龟裂的形态来占卜吉凶。以卜骨占卜未来的行为本身即是一种祭祀行为,对史前社会而言这是一种不可缺少的祭祀行为。用作卜骨的动物之中,羊最常见,其次是猪、然后是牛。鹿只占一小部分。这些动物的肩胛骨被用作占卜,而这些动物大半为家畜,这个事实中包含着重要的意义。而且除了猪、狗,占主要部分的是牛和羊等畜牧动物,这说明卜骨与畜牧活动有着密切的关联。

关于畜牧,如第七章所述,自新石器时代后期在长城地带开始兴盛发展。而后长城地带与黄河中、下游地区逐渐分化为畜牧型农业社会和农业社会。

最古的卜骨发现于属于马家窑文化的甘肃省武山县傅家门遗址。其发源地很可能是在属于畜牧型农业社会的西北地区。这里出土的卜骨反映着新石器时代的特征,所用的打孔工具是类似于商朝时期的钻和凿等,未见火烧的迹象。但是在羊的肩胛骨的另一面上刻着一些记号,仿佛就像甲骨文的原形。

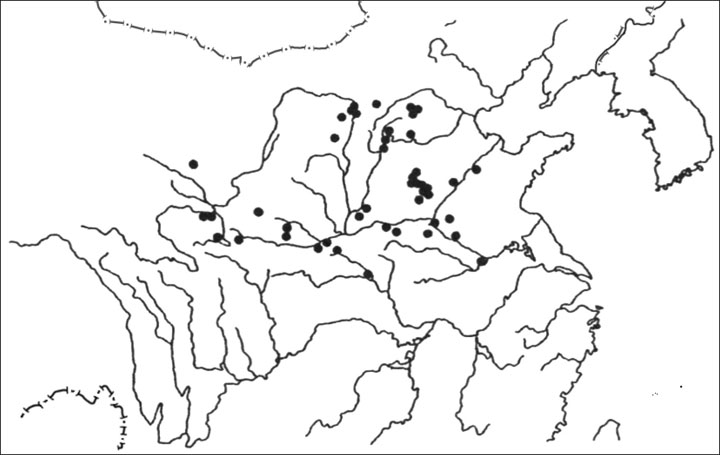

129 新石器时代甘青地区出土的卜骨

从卜骨的分布来看,新石器时代后期的龙山文化期的卜骨主要见于黄河上游地区、渭河流域、内蒙古中南部、山西省中部地区、河北省南部地区以及河南省北部地区。至二里头文化期则向黄河中游地区及辽西地区扩展。其分布范围的扩大领域基本上对应着以畜牧为生业基础的区域。可以想见,利用畜牧动物即牛、羊骨占卜吉凶的祭祀仪礼在上述地区得到了发展。

另外,被用作卜骨的动物因区域不同存在一定程度的差异。在长城地带的西北地区以羊为主,在以太行山东麓的河北省南部为中心的后岗二期文化中则以牛为主。在长城地带以东至其周边区域,因畜牧动物不够发达,多使用鹿骨或野猪骨。弥生时代以后在朝鲜半岛至日本列岛出现的卜骨也处于上述文化源流之中。

从卜骨的分布与鬲的分布的重合来看,可以想见两者在文化上有着紧密的联系。然而如第七章所述,鬲是在这种畜牧及窑洞式住房广布的区域中创造出来的烹煮用具。与这些区域有接触的华北地区也积极地引进了鬲,并在其后的商代及周代成为随葬陶器中的基本器种,鬲因此受到过高的评价,很多时候被认为是显示商周文化的领域及其文化母胎的器种。但是,如前所述,卜骨与鬲是在长城地带及其交界地带诞生的,而且根据其出现时期是在新石器时代后期的事实来看,可知这是一种自然环境的变动与社会变动相呼应而产生的现象。

如果畜牧的出现地是西北地区,那么卜骨很可能是用于与自然环境向寒冷干燥气候的转变相呼应而产生的农业祭祀。并且这里的农业是指在粟、黍的基础上增加了小麦及后来的大麦从而形成的杂谷农业,并伴随着畜牧业。农业祭祀基本上是作为旱地农业与畜牧业的祭祀在新石器时代后期确立并扩散开来。其扩大范围与鬲这种新型烹煮具以及窑洞式住房的扩大范围相呼应,是在同一生态系统范围内的扩散。

130 新石器时代卜骨的分布(据今村2004)

商王朝正是以扩散于长城地带及其交界地带的卜骨祭祀为基础,将其与王权体制相结合,发展了卜骨及甲骨文。在另一方面,后来作为农业祭祀发展成形的卜骨祭祀经过朝鲜半岛,在弥生时代扩散至日本列岛。

属于粟、黍农业社会的华北与属于稻作农业社会的华中可大致区分为黄河流域和长江流域,生业基础不同的两种农业社会逐渐展开活跃的交流,并走向统合化。这种趋势出现于新石器时代终末期向商周社会转变的变动期。关于这个过程在上一章曾略有触及,对于上述区域间交流过程及区域统合的过程,我们有必要对其精神文化的侧面加以重视。必须注意的是,各个区域的精神文化存在的同时,还需重视其变化吸收过程以至超越各个区域范围的精神文化的融合过程。

如前所述,在新石器时代的农业社会中,各区域分别拥有各不相同的祭祀形态。大致说来,在属于粟、黍农业社会的黄河中游地区,盛行以父系血缘组织为中心的祖先祭祀。这种祭祀活动有着维持群体组织的功能。并且在该区域内也开始盛行用于农业祭祀的动物牺牲以及体现群体组织化的人牲。

在新石器时代后期的陶寺墓地中,“乐”作为首领统治权正当化的标志,为首领所独占。而在同属粟、黍农业社会的黄河下游地区的山东,形成了以父系血缘群体为中心的氏族,随着以氏族为基础的阶层构造的分化,随葬品作为维持其社会阶层构造的装备而出现,从中可以看出,当时已存在着严格的社会规范。我认为,这是体现于丧葬行为中的仪礼,而这种仪礼规范正是维持社会阶层的精神基底。

可以说,在粟、黍农业社会中,不论是祖先祭祀还是仪礼,这些促使群体成立的核心习俗及制度是其基本构造,用以维持从部族社会向首领制社会变迁的阶层构造。相对于黄河流域,在属于稻作社会的长江下游地区则以太阳神崇拜为主,并开始向山东及长江中游地区传播。

在长江下游地区,发展了以玉器为主的祭祀,并成就了良渚文化。良渚文化中,举行群体祭祀的神圣场所即祭坛在祭祀结束后,同样也被用于统治者家族的墓所,并可见到把象征着祭祀权的玉琮、玉璧以及象征着军事权的玉钺等大量随葬在首领墓之中的丧葬仪礼。

在良渚文化中,在以良渚遗址的群体为中心的太湖一带的各群体相互结盟,形成了良渚文化的政治统合。这种统合也包括玉器的分配,并在首领会盟时通过玉器来达成宗教上的统合,最终达成各群体在政治上的统合。从这个意义上来看,玉器不仅是显示身份和财富的威信器物,而且发挥着神政权力达成统合的精神作用。对于雕刻于玉琮等玉器之上的神人兽面纹所代表的太阳神的信仰成为维系群体统合的纽带。政治上的群体统合所必需的正是共有同样的信仰观念。

在上述各区域所见的个别的祭祀形态及精神根基到了新石器时代后期,开始出现区域间的流动。这一点尤其体现于玉器之中。

例如良渚文化中所见的玉琮和玉璧,也扩散到华南的石峡文化等新近普及稻作文化的区域。但是这种扩散绝非把良渚文化内部所生产的玉琮运送到石峡文化的区域。石峡文化中所见的玉琮与良渚文化的玉琮有所不同,很可能是在石峡文化内部自行生产的。那样的话,玉琮的这种扩散就不是玉琮本身的扩散,制造同样的玉琮,意味着两地共有同样的神政权力。

见于良渚文化的玉琮、玉璧不仅扩散至石峡文化,在此前不曾拥有玉器的祭祀用具的黄河中游及黄河上游地区也逐渐扩散开来。

但是,如冈村秀典先生的观点,这种扩散与其说是玉器本身的移动,不如说是在黄河中游地区的河南龙山文化中,按照自身的需要将玉琮、玉璧加以改进并生产。同样的情形也适用于黄河上游地区的齐家文化,玉琮、玉璧融合吸收齐家文化的特色后开始在当地生产。这种传播过程与在石峡文化中的传播相比,玉琮、玉璧的形态变化更加明显,显示出一种概念式的文化传播。

上述区域出于社会组织的新的必要性,对良渚文化所用的祭祀工具即玉琮、玉璧等加以吸收,并归为己用。当然,在黄河中游地区也可见到长江下游地区的良渚文化及长江中游地区的石家河文化所制造的玉器本身传入的事例。例如在部分属于长城地带的陕西省延安市芦山峁遗址,就出土了良渚文化原产的玉琮,显示着玉器传播的终点的景象。

关于玉琮、玉璧的传入,虽然确实存在良渚文化原产的玉器出现在当地的事例,但更多情况下玉琮、玉璧都是在当地自行生产的。这种趋势表明,其背后的神政权力正不断扩大。当然,玉琮、玉璧所包含的信仰观念及附属其上的社会规范才是各区域所需要的。此前不曾拥有玉器祭祀的黄河中游地区自新石器时代后期吸收了新的祭祀形态,其背景应当是为了吸收良渚文化的精神基底,即通过首领同盟建立的优越的社会组织的精神基底。

131 黄河中游地区的玉器的扩展

黄河中游地区在新石器时代终末期完成上述精神世界的统合,其背景与山东的文化影响有关。大汶口文化后期以后,山东的文化沿淮河而上,对黄河中游地区时常产生着影响。

粟、黍农业社会以父系血缘组织为中心的祖先祭祀及农业祭祀与稻作社会的太阳神崇拜合为一体,这可说是二里头文化以后的文化形态。

二里头文化之后出现的二里岗文化的青铜彝器之上,铸有一种被称之为饕餮纹的兽面像。这种纹样逐渐成为商周社会最为核心的神的意象。

如林巳奈夫先生早年指出的那样,饕餮纹的源流是见于良渚文化的玉器之上的神人兽面纹。在二里头、二里岗文化也就是被认定为文献中的夏、商的文化中,至少从商文化的政治领域的扩充来看,这两种文化属于已达到初期国家发达程度的文明社会。这是一个已得到普遍认同的事实。

应当注意的是,上述社会的精神世界的重要表象并非必定诞生自该区域内部的前期历史。新石器时代后期在农业社会北部边缘地带出现了畜牧型农业社会,在畜牧型农业社会中所采用的卜骨被黄河中游地区进一步吸收,可以说,商朝社会因此使多层形式的祭祀仪礼成为可能。

而在山东的大汶口文化以及山东龙山文化中,作为阶层构造的维持装置诞生的“仪礼”,在新石器时代后期的陶寺墓地中尚未出现。对此前文已做论述。然而在二里头文化和二里岗文化中,在山东用于祭祀仪式的陶器器种如鼎、鬶、杯、罍等被置换为青铜的鼎、爵、觚、罍等,成为祭祀的基本礼器。正是上述诞生于黄河下游地区的“仪礼”为二里头、二里岗文化所采用,将之用作了商周社会的基本仪礼。

当然,在陶寺墓地中已存在“乐”的概念。在形成了二里头文化的黄河中游地区,早在新石器时代就已开始了祖先祭祀、动物牺牲、人牲等“祭礼”,当地社会群体的团结因此得到巩固。至新石器时代末期,该区域又引进了来自长江下游地区的神政权力,进一步实现了社会的组织化。

而后,标志首领身份的“乐”与诞生于山东的身份秩序即“仪礼”在二里头文化以后相互融合,逐渐形成了商周社会的基本社会秩序即“礼乐”。

就这样,各区域各自形成的精神文化以及在此基础上形成的制度和习俗在被称之为中原地区的黄河中游地区于新石器时代终末期走向统合,在此过程中诞生了二里头、二里岗文化。

被称之为中国最早的王朝的夏、商即相当于二里头、二里岗文化,但是这期间在中国是否能称得上是初期国家的时代呢?所谓形成了初期国家的初期王朝,是在新石器时代通过吸取各地的社会组织所需要的精神基底而得以成立的。

希望读者能够了解,商朝社会的基本要素即祖先祭祀、供牲、礼乐等并非都是从黄河中游地区当地社会的谱系中诞生的要素,而是融合了粟、黍农业社会与稻作农业社会的各自的精神文化而形成的。接下来,话题将转向初期国家形成期的二里头、二里岗文化。