从神话到历史 神话时代 夏王朝

在旧石器时代以来的两个文化系统相遇的华北与华中地区,分别开始栽培粟、黍和水稻的时间大约是在距今一万年前以后。旧石器时代末期以来,人类开始在分布于森林带边缘、生长着禾本科植物的草原地带获取食物,这是农业起源的一大要因。如前所述,还有一个促使农业诞生的更大要因是自然环境的变化。农业的摇篮期从新石器时代的分期来看的话,相当于新石器时代早期。

接下来将述及新石器时代前期以后农业社会的进展。新石器时代前期,栽培谷物已经有相当高的产量。如磁山遗址的窖穴中贮藏有大量的粟谷,八十垱遗址发现多达一万五千多粒的大量稻壳及稻叶。可见当时已达到初期农业阶段。

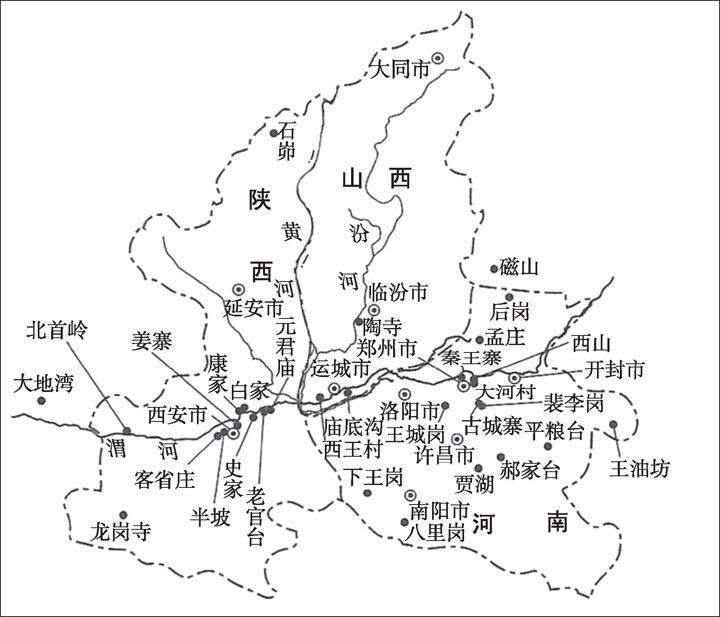

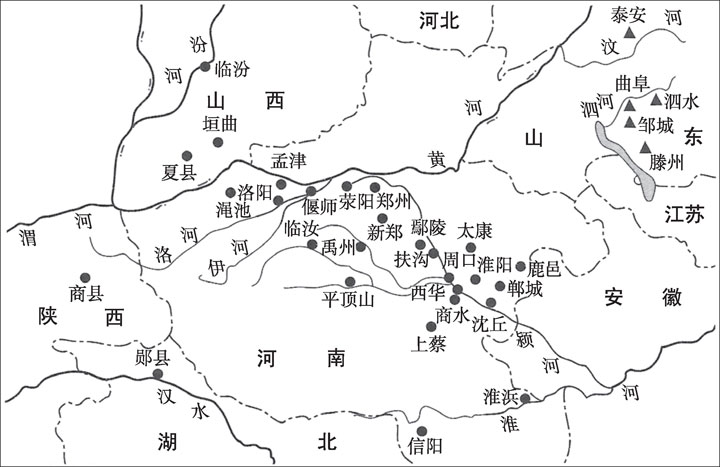

28 黄河中游地区新石器时代的主要遗址

这个阶段之后社会进化极为显著,与第六章将要论述的狩猎采集社会的社会进化在进化速度上大不一样。不过,这里所说的社会进化也可称之为群体的组织化。接下来将把社会进化的具体情况放在中国大陆的农业社会在各自的区域文化中来加以分析。

要想把握社会的结构,把群体生活的聚落和群体成员的墓葬进行比较探讨是最为有效的办法。因为聚落和墓地敏感地反映着群体的规模以及群体的基础单位。而且墓葬构造和随葬品也反映出墓主生前的社会地位及经济能力。关于各区域文化中所见的聚落与墓地的比较如下:

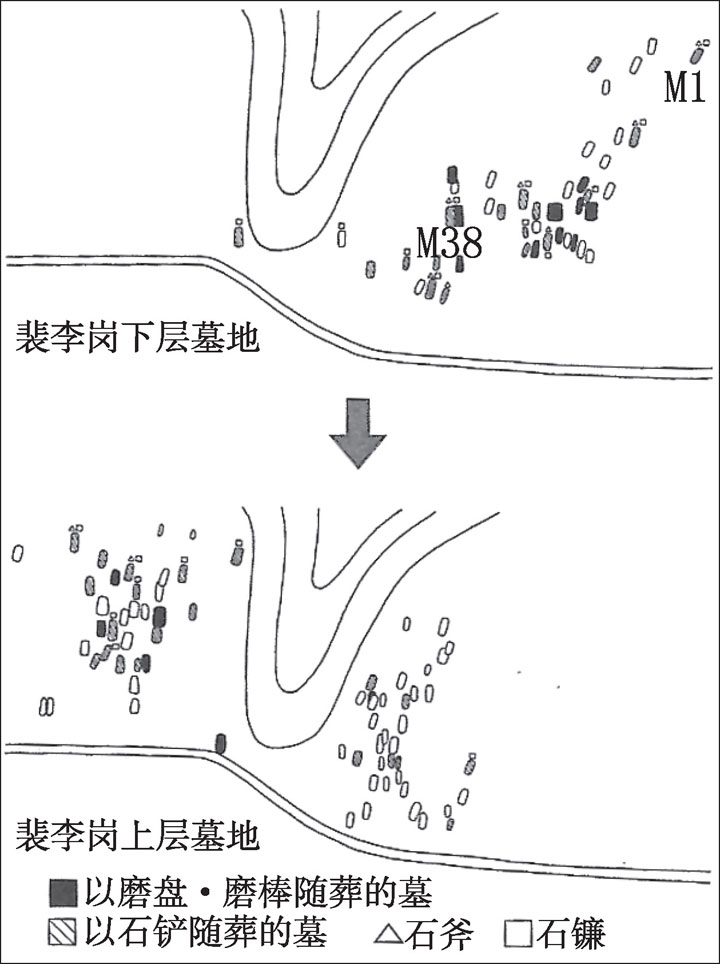

29 裴李岗墓地的变迁

新石器时代前期至后期,渭河流域有老官台文化——仰韶文化——客省庄二期文化,黄河中游地区有裴李岗、磁山文化——后岗文化——大河村文化——庙底沟二期文化——王湾三期文化,这两大文化系统之间存在着相互影响的关系。所以也可把两者合称为仰韶、龙山文化系统。下文将从聚落和墓葬的角度来观察该地区的社会状况。

关于新石器时代前期的老官台文化及裴李岗、磁山文化,已经发现了相当数量的墓葬。然而尚未发现聚落遗址。而在前述河北省武安县的磁山遗址,则发现了有贮藏粟谷的痕迹的窖穴。这些窖穴由位于长方形平面之上的八十八个竖穴土坑组成。

这些窖穴经过发掘确认,共分为两个时期,多以数个或十数个为单位分布。有学者认为这些窖穴有可能贮藏五万吨以上的粟谷。但是要复原以年为单位的贮藏形态则非常困难。但窖穴的存在足以说明这里曾贮存相当数量的粮食,由此可见当时此地已达到稳定的农业社会阶段。并且在窖穴周围未曾发现房屋的痕迹。说明这些窖穴集中分布在离聚落有一定距离的地方,可见当时栽培植物处于集体管理之下。

这一时期的墓葬主要有河南省新郑市郊外的裴李岗墓葬等被称为裴李岗文化的几处遗址。这些遗址显示出共同的特征,在此以裴李岗墓葬为例。

关于裴李岗墓葬的变迁,从陶器的样式研究上来看,大致可分为两个时期。较古阶段的墓葬群位于低矮丘陵的东侧斜坡之上,而较新阶段的墓葬不仅在东侧,还扩大至西侧斜坡,这是由于聚落群体扩大后分化为两个群体所导致的现象。其扩大应该是通过新群体分离而出的形式实现的。

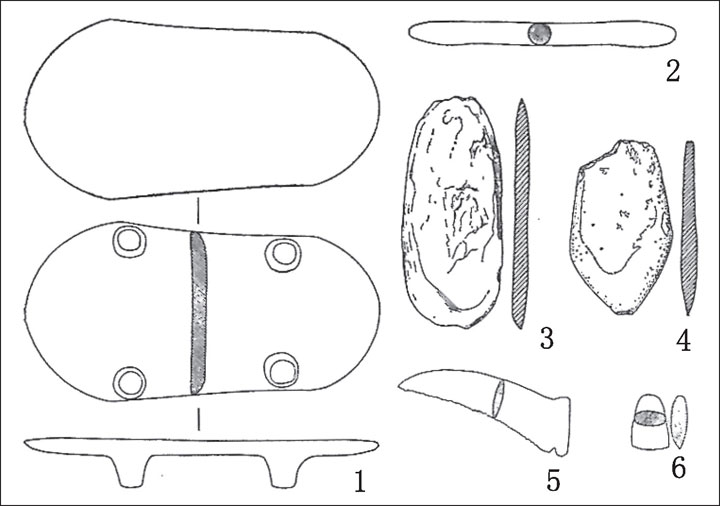

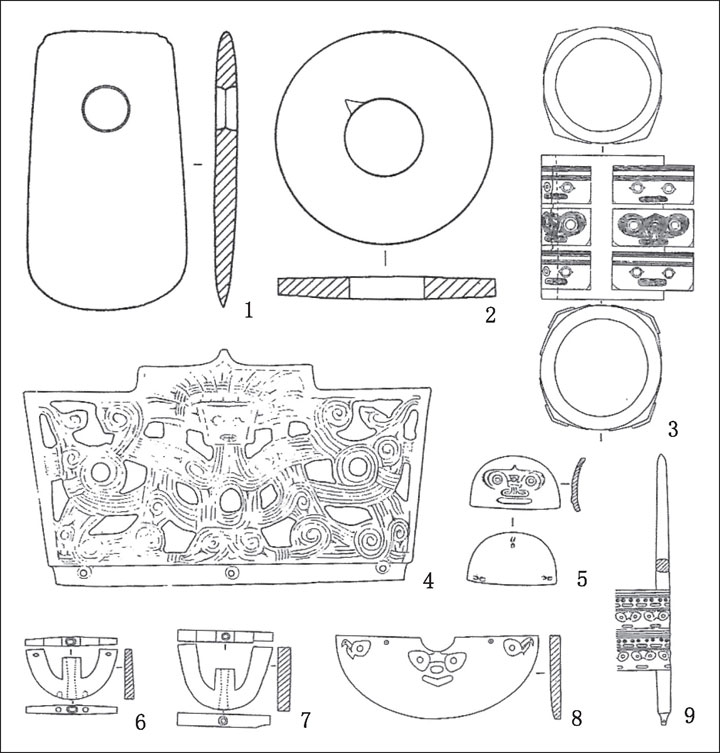

30 裴李岗墓地的随葬石器

在考虑该群体的社会进化水平的问题的时候,可以对应着墓葬的随葬品构成及其性别差异的问题来获得线索。随葬品中有磨盘和磨棒,是用来把粟、黍制成粉末的工具。另外还有用于开垦田地或土木作业的锄。在这一时期,以定型的石铲为锄头的石锄最为普遍。我把这类石铲以及磨盘、磨棒称为华北型农耕石器。其普及时期是在新石器时代前期。

有趣的是,在随葬品中,石铲与磨盘、磨棒从未有过一同出土的情况,而是分别随葬于不同的墓葬。并且通过人骨鉴定可知,石铲为男性墓,磨盘、磨棒为女性墓的随葬品。这与男性从事耕田、土木作业,女性从事磨粉工作的性别劳动分工有关。从现今世界民族的事例来看,这样的性别劳动分工仍普遍存在。我们由此可以对这种以性别劳动分工为基本、有组织地从事生产活动的群体的面貌有所把握。

并且男性墓葬的随葬品除石斧、石镰等加工用具及收获用具之外,还伴有陶器。而女性墓葬的随葬品则是磨盘、磨棒加上陶器。男性墓和女性墓的随葬品的种类构成在各处墓葬有多寡之分,这与墓主生前的社会地位有关。这并不意味着因男女性别不同而存在着地位上的差距。其实如果仅从随葬品的件数来看的话,女性墓反而更有厚葬的倾向。

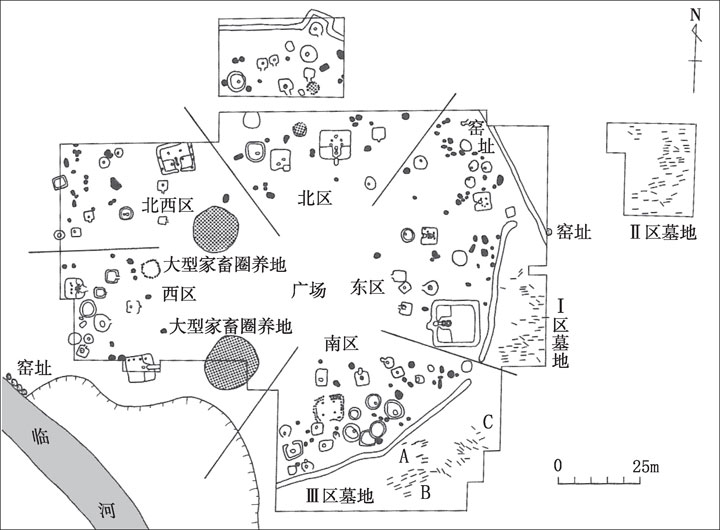

31 姜寨遗址中仰韶文化半坡类型的环壕聚落

墓主生前因性别分工而担任的工作不同,在群体内有可能享有一定的社会地位。而这种地位绝非世袭,也并非以血缘群体为单位,而是因为个人生前的职能而获得众人的尊敬,或在群体内部成为权威。这说明当时的社会属于平等社会,群体的首领由拥有社会职能的人担任。另外,性别差异(gender)作为一种象征性的二元论,在群体内的社会生活中具有重大意义。

这样的群体不仅以农业,也以包括狩猎、采集的多种经济形态为基础,群体的人口逐渐增大。群体单位增大并分化的现象在如裴李岗墓葬变迁的扩大与分化过程中也有所体现。群体某一时期内的人口规模应该并不太大,约以数十人为单位存在。

新石器时代中期的仰韶文化在渭河流域从仰韶半坡类型向史家类型变化,而后又变化为庙底沟类型。庙底沟类型以绘有花瓣纹的彩陶盆为特征。仰韶半坡类型的遗址主要有在半坡遗址以及在陕西省临潼县发现的姜寨遗址环壕聚落。在这个地区,环壕聚落出现于新石器时代中期的公元前4500年左右。正逢最高海平面期,是全新世最为高温湿润的时期。从环境条件来看,也属于农业更为发达的阶段。

然而环壕并非从聚落的初始阶段就开始存在。姜寨遗址的环壕聚落的发掘考察已基本完成,包括位于聚落周边的墓地也呈现出全貌,是一处可供进一步探讨的重要遗址。姜寨遗址经过复原,呈现出当时的原貌:中央的空白地带为广场,环绕周围的是面向聚落中心布局的房屋建筑。建筑群共五个,各建筑群内分别以一座大型建筑为中心布局。在这些建筑群周围环绕着环壕。

根据发掘情况,从建筑的重叠关系来看,聚落至少可区分为三个时期。此前对聚落的复原方案并未划分时期,而是将其解释为整个时期内同时存在的遗址,我对此无法赞同。

我把姜寨遗址按时期分为三个阶段,分别称为前期、中期和后期,并以建筑的重叠关系为根据来再现聚落的变迁过程。

在前期,环壕尚未建成,两组入口相对的房屋建筑群各自呈列状分布。可见聚落应该是由两组建筑群构成。这种结构可说是延续了前述裴李岗文化阶段的因单位群体的增大而产生的两极分化现象。即人类学称之为半族的两分现象,这种现象应当是存在于社会内部的两种分别持不同技能的群体之间。并且由于存在外婚规制,为避免同一群体内的婚姻关系,两个群体间以通婚维持稳定的社会关系。从列状分布的房屋布局来看,同一列内又分别可以一分为二。二者的中间地带可见一定的空疏地带。可以说房屋布局显示了在同一群体内半族进一步走向双分的过程。

到了姜寨遗址的中期,由于同一群体内也开始半族分化,于是开始出现四个群体。群体内的房屋布局以一座大型房屋为核心,呈同心圆格局分布。从民族学角度来看,可见四个群体以外婚规制来维持安定的双分制的事例。由此可认为,以这四个群体为基本单位,在姜寨遗址形成了以安定的双分制为基础的平等的部族社会。至中期阶段,才建成了包围聚落的环壕。

32 姜寨遗址的聚落的变迁

环壕的作用在于阻挡来自聚落外部的野兽等威胁,同时又有团结聚落成员,助其产生群体意识的作用。如目前的复原图所示,房屋布局以大型房屋为核心,中小型房屋分布在其周围。中小型房屋的规模由单位家族的成员多少决定,而大型房屋作为半族内的集会场所而存在。

在中小型房屋的周围还发现了大量的土坑,应该是用于存贮粮食等的窖穴。与新石器时代前期磁山遗址的共同管理的窖穴不同,姜寨遗址的窖穴很可能是以家族为单位进行分别管理。

广场附近有两个用于饲养家畜的大型围场。用栅栏围成圆形,饲养的家畜据推测是猪和牛等。如果这些围场存在于同一时期的话,姜寨遗址前期的群体单位即前期的以半族为单位的管理,同时也是家畜管理的基本形态。在聚落分化为四个群体之后的姜寨遗址中期,家畜管理的基本依然保持以前的两个群体单位,即以聚落初期的双分式的半族为基本单位。从这个意义上看,烧制陶器的两处陶窑如果也是并存于同一时期,即说明在陶器制作上也存在着双分式的生产形态和生产组织。

在姜寨的环壕聚落的周围,目前发现了三处墓群。如果这些墓群与群体单位相对应的话,就应该还有另外一处墓群的存在。然而聚落西南部已被河流冲毁,也许墓群也因此遭到了破坏。

三个墓群中尤其引人注目的是三区墓地。三区墓地依墓葬分布大致可分为A、B、C三群。A、B群与C群的被葬者的埋葬头位方向各不相同。由此可知A、B群与C群之间存在某种群体上的区别。

更值得注意的是,A、B群墓地有埋葬婴幼儿或幼儿的瓮棺墓,而C群却不存在埋葬小儿的瓮棺。根据这一点,山口县立美术馆·浦上纪念馆的今村佳子女士得出的解释是:A、B群相当于群体初始的母胎,C群为来自其他群体的外婚者。

那么是否可以认为A群体和B群体是有着共同起源的半族关系的群体单位呢?如果这个想法成立的话,三区墓地就可看作是由A、B两个主要家系构成的双分制群体,而来自其他群体的外婚者则被埋葬于C群。如此看来,一区墓地和二区墓地也可看作处于另一组双分关系的两个群体。这种解释才是如前所述,认为基于外婚规制的双分制曾经存在的、从墓地的角度来进行考察的根据之所在。

姜寨遗址后期的状况较中期大不相同。假设在此阶段环壕部分被埋没,能够确认的只有之前没有的大型房屋即一号房屋基址及其周围的中小型房屋构成的一个聚落单位。当时群体是否缩小了呢?其实不然。原因在于群体更加迅速地扩大了。这一时期用作聚会的大型房屋的规模大于姜寨遗址中期的同类房屋。从这一点也可看出群体人口的增加。

可以想象,发生分化后的四个群体之中,仅一个群体留在原地,其他三个群体向周边扩散,并形成新的聚落。也就是说,群体的扩大体现于分村这一现象之中。遗憾的是,可以证明这一想象的证据目前尚未发现。

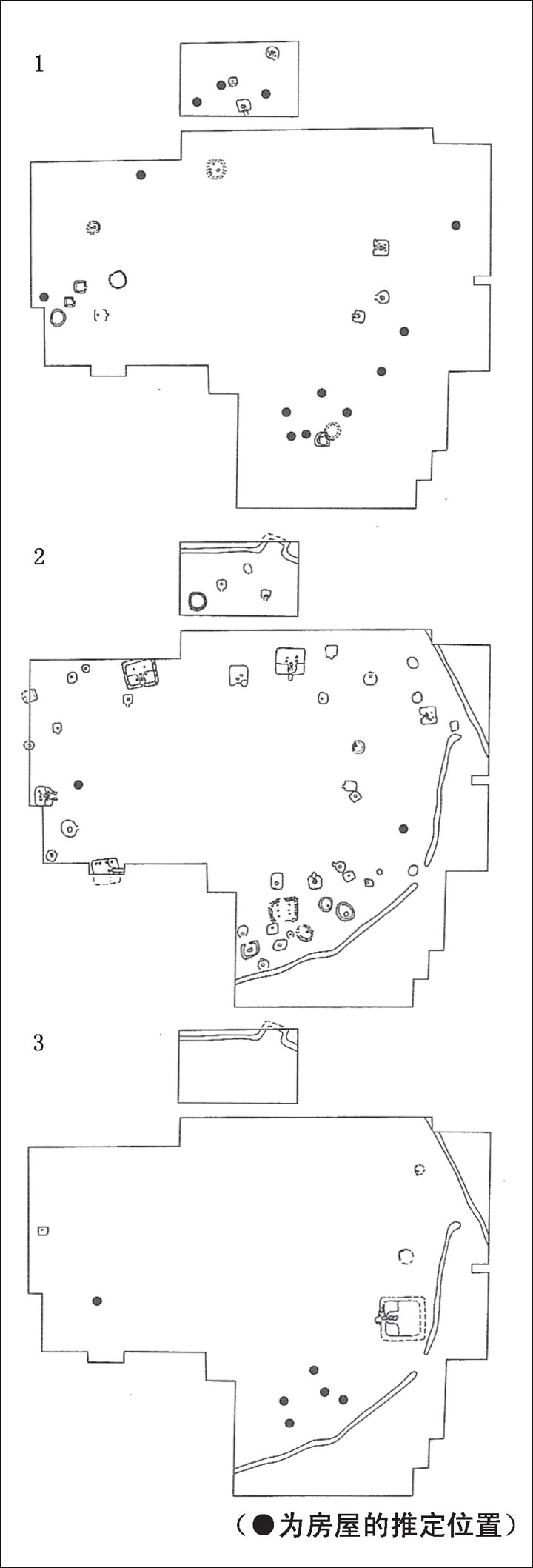

33 仰韶文化史家类型的合葬墓

但是,在姜寨遗址后期结束,聚落荒废之后的仰韶文化史家类型阶段,姜寨遗址成为由多处群体合葬墓构成的墓地。所谓群体合葬墓,是指暂时埋葬的遗体成为白骨之后,将多个遗体合葬于一个墓圹之中,即一种二次埋葬行为。这类群体合葬墓在当时的渭河流域是一种普遍的习俗。类似的合葬墓也曾见于多处遗址,比如广为人知的陕西省渭南县史家遗址和陕西省华县元君庙遗址等。

另外,人们对史家遗址的合葬墓中出土的头骨进行了测量,测定值经统计学分析得知,同一墓圹内的测定值类似度相当高,由此可以明确的是,这些多人埋葬的遗骨并非婚姻家族的群体墓,而是以血缘家族为单位的合葬墓。

在仰韶文化半坡类型阶段的姜寨聚落,群体发生了双分式的两倍分化,群体人口的增加又引发了分村的出现,聚落因此逐渐扩散。在原先的群体发源地特地建造血缘单位的群体合葬墓,成为促生同族意识的场所。建立合葬墓的意义在于,在祭祀祖先的同时,通过再度埋葬的行为来强调血缘纽带的存在。

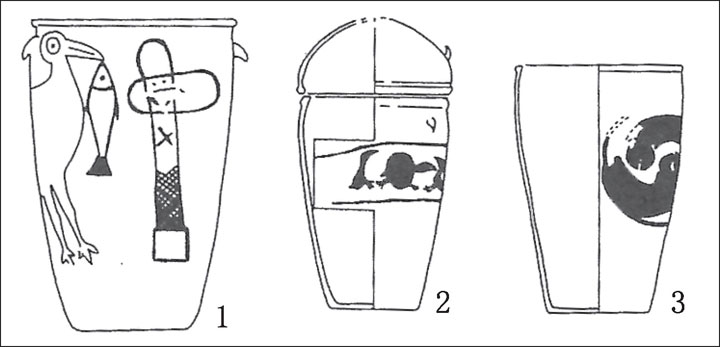

34 仰韶文化庙底沟期的成人瓮棺墓 1阎村遗址 2、3洪山遗址

也就是说,在群体扩大过程中,群体内的基本单位以血缘群体划分,其复杂发展导致了群体规模的增大,同时由于群体人口的增加,人们为寻求可耕地而建立新的村落,聚落因此逐渐扩散。然而在扩大后的群体之间仍然能感觉到同族意识的整体维系。

以史家遗址的合葬墓为例,各处墓圹之中的再葬遗骨的男女比例以男性居多。而且在青年未婚者的墓葬中看不到这种男女差异,只有在已婚成人的墓葬中可以看出这种男性居多的倾向。

可见通过外婚这种与其他群体发生婚姻关系的形式来决定归属的人多为女性。简单说来,即女性倾向于结婚出嫁至其他群体,而男性则倾向于留在出生的群体,与来自其他群体的女性结婚。

这种倾向不同于较早阶段的姜寨遗址的三区墓地中、被认为是外来者墓地的C群墓地所显现的男女均衡的倾向。因此可以说,在女性因婚姻嫁入其他群体的仰韶文化史家类型阶段,男系的血缘群体开始逐渐成为社会的基本单位。从合葬墓出现以前的仰韶文化半坡类型期的姜寨聚落的墓葬随葬品分析来看,也可看出,在此阶段,新石器时代前期的那种因据社会性别差异(gender)为双分原理的特征已经消失。

男系血缘群体成为社会的基本单位的动向出现于新石器时代中期的后半段。虽然位置稍微偏南,在以淮河上游地区为中心的区域,发现了成人瓮棺墓。据河南省文物考古研究所袁广阔先生的研究,渭河流域的群体后来迁移到淮河上游地区。不论这种观点是否正确,从文化系统上来看,两个区域间存在着系统上的连续性。以上区域在新石器时代中期后半段的仰韶文化庙底沟期至仰韶文化秦王寨类型期出现了成人瓮棺墓。如新石器时代中期前半段的姜寨墓地所见的那样,相对于成人的土圹墓,瓮棺墓普遍用于儿童。

关于这种成人瓮棺墓的成因,今村佳子女士认为:用于埋葬儿童的瓮棺墓作为支撑父系群体组织的原理得到采用,因此形成了儿童与成人都以瓮棺埋葬的合葬墓地。这是一个显示男系血缘群体成为社会基本单位的事例。对这些墓地进行进一步分析后可知,在上述基本单位之间逐渐产生了贫富差距。男系血缘群体单位即氏族单位的贫富差距至少可从随葬品的内容组成上体现出来。这说明社会内部的阶层差距是以氏族单位为基础而逐渐产生的。

在另一方面,这个阶段的群体由扩大家族构成的事实也体现于长排连间式房屋等聚落构造。所谓长排连间式房屋,是以地炉连接各间房屋的长排形房屋。在河南省邓州市八里岗遗址,发现了新石器时代中期中叶的仰韶文化庙底沟期的长排连间式房屋。这种房屋在新石器时代中期后叶的河南省淅川县下王岗遗址以及河南省郑州市大河村遗址等处变得更加普遍。

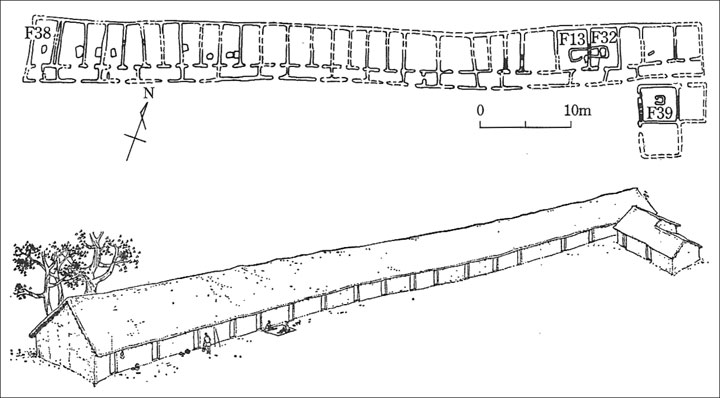

35 仰韶文化后半期的长排连间式房屋

典型的长排连间式房屋见于下王岗遗址,这种房屋也是新石器时代中期的姜寨遗址的聚落构造的发展形态。如前所述,在姜寨遗址中期,以四个作为集会场所的大型房屋为中心,中小型房屋围绕周围,形成四个群体单位。可以想见,由于这种群体单位的发展,姜寨遗址后期以后聚落不断扩大。

另外,这种长排连间式房屋使婚姻家庭单位的房屋更加紧密地聚集在一起。从遗物的组合可看出,每个住房单位中的住户以一对男女组成的婚姻家庭为中心。并且这种住户又因家庭成员的婚姻而分离出新的住房单位,房屋因此不断增多,长排连间式房屋体现的正是这种增加过程。

36 西山遗址的城址遗迹

以父系血缘群体为单位的家族不断扩大的过程中出现的就是这种长排连间式房屋。这种新的房屋结构的出现与墓葬分析等资料显示的以父系血缘群体为单位的群体构成显然有着密切的关联。

到了新石器时代中期末,聚落出现飞跃性发展。如河南省郑州市西山遗址的城址遗迹。城址遗迹是指夯土而建的城垣环绕的聚落。又叫城塞聚落或围壁聚落等。下文统称城址遗迹。

城址遗迹在新石器时代后期在各地普遍出现,在黄河中游地区较著名的有:山西省襄汾县陶寺遗址、河南省新密市古城寨遗址、辉县孟庄遗址、淮阳县平粮台遗址、登封县王城岗遗址、郾城县郝家台遗址等。这个时期从包括城址遗迹在内的聚落的大小,可看出阶层的差别。例如古城寨遗址,其周围的城垣规模巨大,长约460米×370米,高约15米,幅宽约40米。

最近发现的山西省陶寺遗址的城垣也拥有相当的规模。其中陶寺遗址前期的小城城垣南北长约1000米,东西宽约560米。陶寺遗址中期的大城城垣南北长约1500米,东西宽约1800米。以这些大型且拥有具备防御功能的城垣的城址遗迹为中心,周围还存在着规模较小的聚落。这些聚落分布在大型聚落周围,并与其有机地结合在一起。

37 陶寺遗址中期的大城中所见的北城垣

城址遗迹由新石器时代中期所见的环壕聚落发展而来,但环壕聚落的环壕主要用于防御周边的野生动物,并不具有聚合群体的意义。夯土而成的城址遗迹则不同。如果把同一阶段的石镞等武器化的石器考虑在内的话,城址遗迹拥有更强大的防御机能。有机地结合在一起的聚落群是扩大后的群体的聚合体,在聚落群之间也开始有包括战争在内的摩擦发生。关于这个问题,将在第八章加以详述。

从城址遗迹的内部来看,像平粮台遗址那样,除通常的半地穴式建筑和地面建筑之外,还发现了带有基槽的地面建筑。这样的建筑构造相当于二里头文化以后的商周时代的宫殿、庙宇建筑的前身。从中还可看出,聚落内部已开始广泛形成阶层差距。并且在王城岗遗址等处的城址中,还发现了建筑物下面埋有人牲的奠基坑。这说明当时已出现了阶层社会。

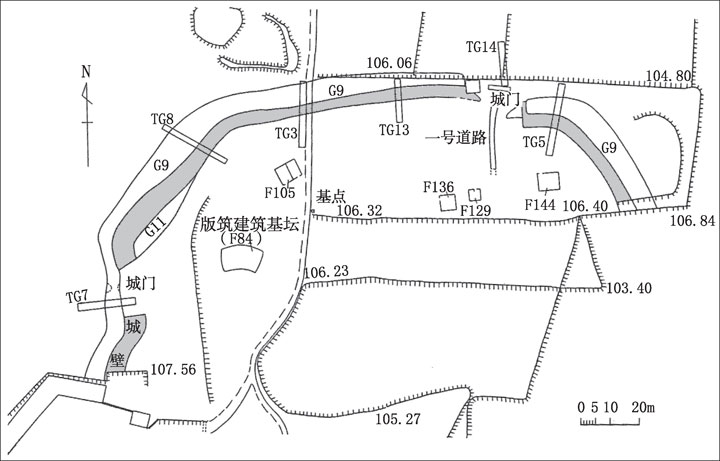

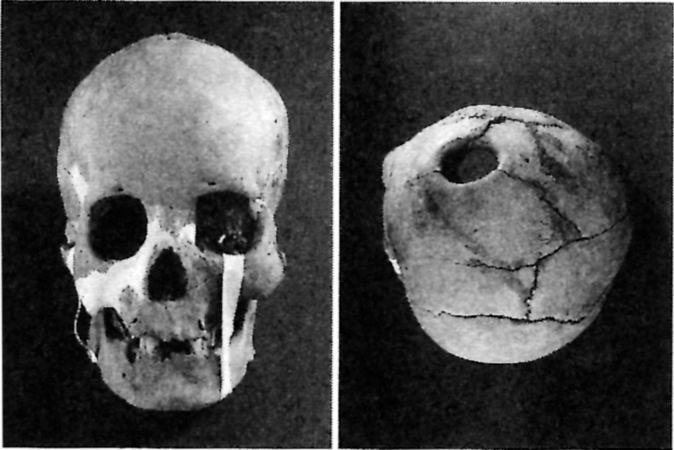

38 陶寺遗址的墓葬的阶层构造以及随葬陶器 图中陶器为属于大型甲种墓的3015号墓的随葬品

在新石器时代后期,不但出现了有城垣环绕的城址遗迹,阶层差异的进展也体现于陶寺遗址的墓葬之中。该遗址的墓群由700余座墓葬构成,墓葬的大小与随葬品的数量构成大致呈正比。墓葬按规模分为大型墓、中型墓和小型墓。其中大型墓仅占总数的约1%,中型墓约占11%,小型墓占了大多数。三者呈现出金字塔形的阶层构造。大型墓为木棺,并拥有100—200件随葬品。

随葬品不但包括陶器,还有玉器以及施有彩绘的木器等。墓葬按随葬品是否包括鼍鼓和石磬分为甲、乙两种。拥有鼍鼓和石磬的大型甲种墓的阶层高于大型乙种墓。鼍鼓是用生长于长江以南的扬子鳄的皮制成的鼓。石磬以石板雕刻而成,是一种悬挂起来敲击演奏的乐器。至商周时代,石磬变化为不同音阶的石块组合而成的形式。

大型甲种墓的随葬品中包括了玉钺等代表军事权威的遗物,说明墓主是拥有祭祀权和军事权的首领。这种兼有军事权与祭祀权的权威地位也是构成商周社会王权的基本部分。也就是说,王权的萌芽早在新石器时代后期就已存在。而且大型甲种墓的墓主均为男性,这显然说明以父系血缘为核心的阶层构造已经得到进一步发展。另外大型甲种墓与大型乙种墓在墓地内分别建于不同的埋葬地点,各自成群分布。在墓地内因阶层不同,墓葬分布也因之固定并具有规则性,由此可知当时的阶层关系保持着一定的稳定性。这个阶段已达到了以世袭的父系血缘社会为阶层关系之基本的完全的首领制社会。

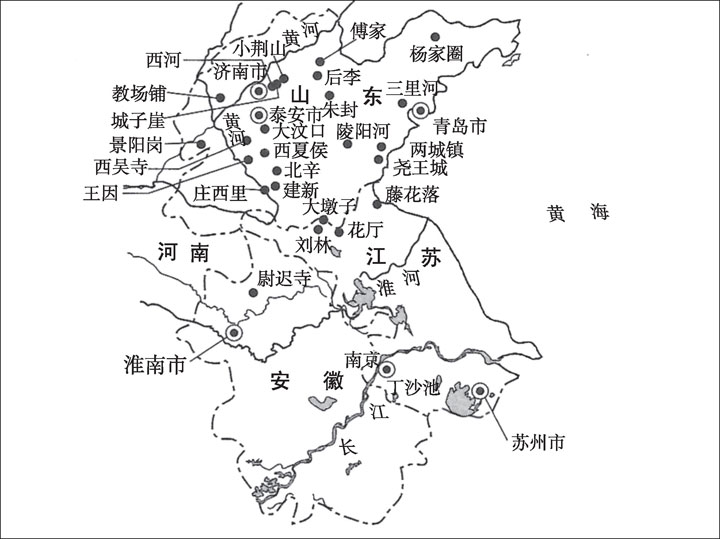

山东半岛自新石器时代以来有着连续而系统的区域固有文化。从与周边地区的关系来看,山东半岛又与黄河中游地区即现在的河南省东部及河北省东南部在陶器等方面保持着一定关联。大汶口文化中期以后,其分布范围曾扩大至河南省西部一带。同时还与长江下游地区保有一定关系,其文化上的界限在淮河以南。而在东方,山东半岛的突出地带即胶东半岛一带,则一直受其影响,其影响甚至波及隔海相望的辽东半岛南部。

从胶东半岛到辽东半岛一带也可说是山东地区与辽东地区的接触地带。

39 黄河下游地区(山东地区)的新石器时代主要遗址

如前所述,在山东半岛延续着具有一贯系统的区域固有文化。这个系统包括:该地区最古老的后李文化,以鼎的成立为特征的北辛文化,出现了彩陶、白陶和黑陶的大汶口文化,以黑陶为主体的山东龙山文化以及以褐陶为主体的岳石文化。

“二战”前傅斯年先生曾经提出夷夏东西说,主张黄河中游地区的仰韶文化和山东的龙山文化分别属于夏、夷两个文化相异的族群。即把彩陶与黑陶的不同理解为地域不同所致。然而二战后,1959年在河南省陕县庙底沟遗址的考古调查表明,仰韶文化与龙山文化的差异主要在于层位上的时期不同。

40 大汶口文化的彩陶

类似的争论在二战前的日本也曾有过。一种观点认为绳文文化与弥生文化分别属于不同种类的史前民族,两者曾经并存。而后由京都大学的滨田耕作教授主导的鹿儿岛县指宿遗迹的发掘考察证明,两者之间的差别是层位上的时期差别。

虽然已知仰韶文化与龙山文化之间显示着时期的差异,但是正如傅斯年先生的观点,黄河中游地区和山东地区存在着一直以来各成系统的新石器时代文化,并且两地曾经存在不同区域群体的事实也是显而易见的。

属于新石器时代前期的后李文化的遗址,如山东省临淄县后李遗址以及山东省章丘市西河遗址、小荆山遗址等,尤以平面呈圆角方形的半地穴式房屋广为人知。然而这些遗址的聚落构造还存在诸多疑问。而该时期的氏族墓地的存在已得到确认。在小荆山遗址,墓葬可看出一定的分布原则。这些墓地的构造应进行进一步分析,然而因资料未曾公开,详细状况尚不明了。但是从随葬品的状况来看,虽然并不明显,这一阶段属于尚未出现阶层差别的公平的等质社会,可以想见,包括聚落在内,作为等质共同体的群体在当时已经形成。

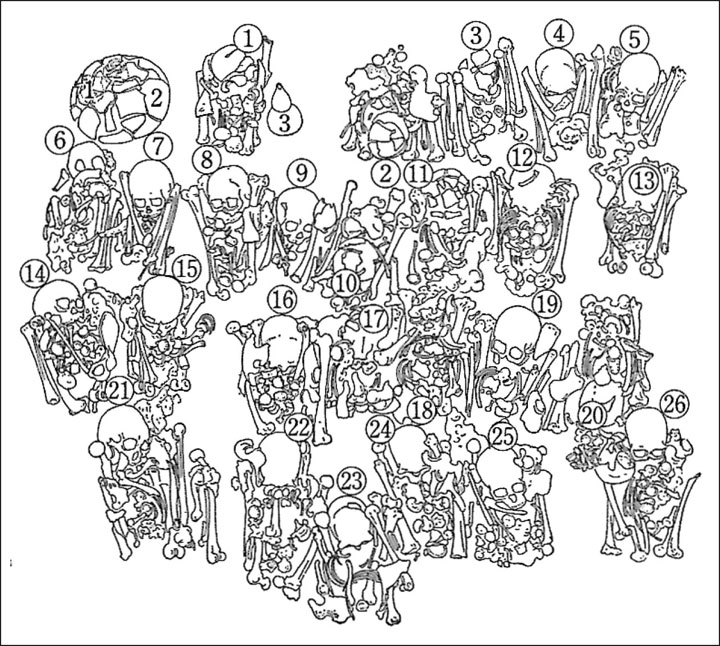

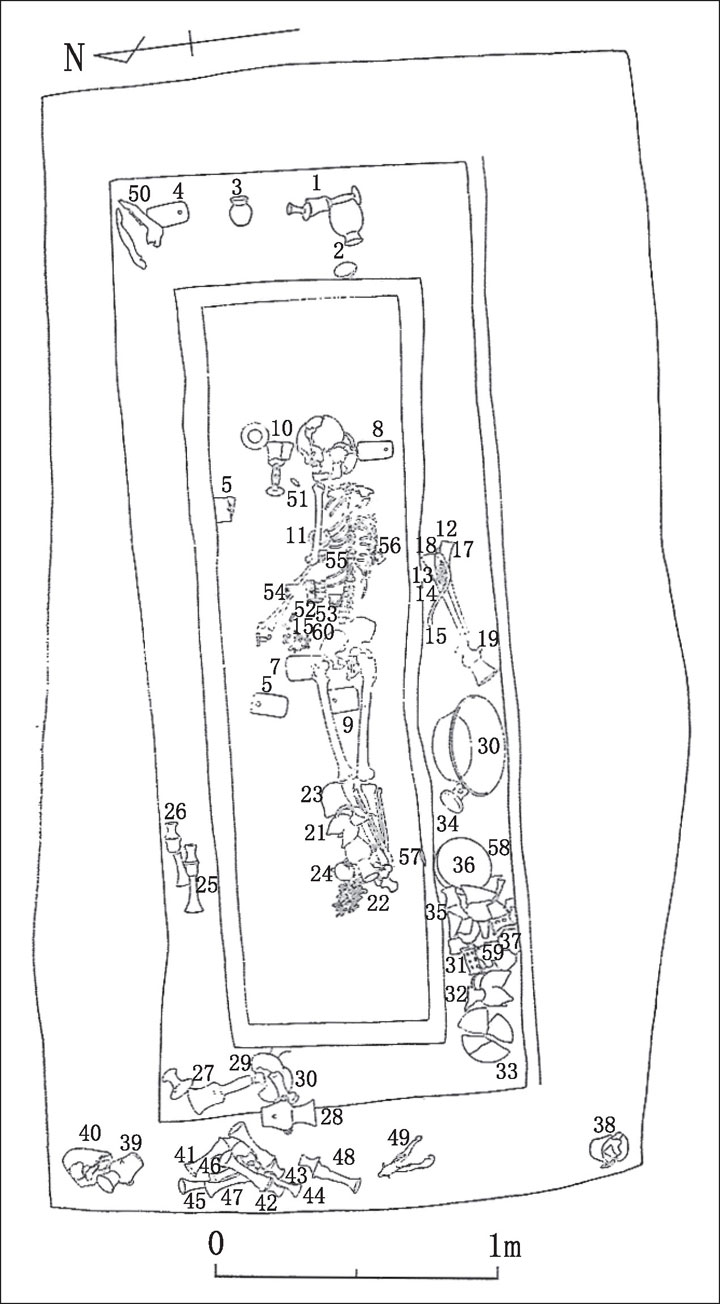

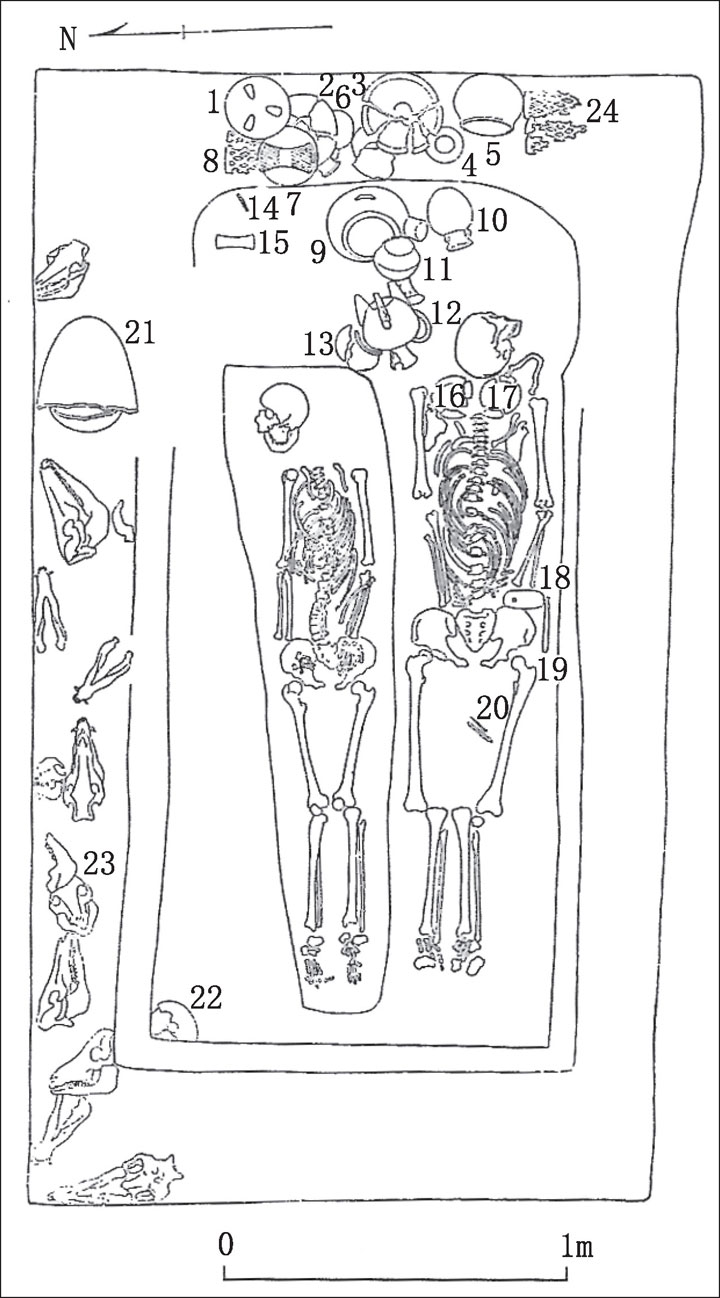

41 大汶口遗址25号墓

后李文化以及早期至中期的北辛文化的生业经济都是以粟作为中心的杂谷农业为基础。与黄河中游地区以及渭河流域同样,主要使用的是磨盘、磨棒和石铲等华北型农耕石器。关于后李文化和北辛文化的社会状况因聚落及墓葬资料的不足,目前尚难以把握,但是从后李文化的事例来看,大致可知其社会组织由等质的共同体构成。

这两种文化从陶器组合来看,与长江中、下游地区同样,是以釜为烹煮具的文化。北辛文化的陶器组合对位于山东地区西北部的河北一带也产生了影响,并且也影响了该地区被认为应属于仰韶文化系统的后岗文化。这种影响是包括了从陶器器种到陶器制作技术在内的综合性的影响关系。

到了新石器时代中期的大汶口文化期,这一带又受到了黄河中游地区的仰韶文化庙底沟类型的强烈影响。即绘有花瓣纹样的彩陶的盆和钵。这是一种普遍见于庙底沟类型的特征。在这个时期,庙底沟类型的彩陶广泛分布于东起山东,北至内蒙古中南部,西至渭河上游以及黄河上游的西北地区。然而庙底沟类型的陶器组合并未扩散至各地,不能算是一种文化复合体的扩散,而仅只是特殊的彩陶陶器的扩散。可以说作为文化信息的扩散,它并未包括所有的信息,而只是信息表层部分的扩散。具体说来,这是以特殊的彩陶盆及彩陶钵为媒体,黄河中游地区的人们与周边地区的各群体不断交流的结果。

这种交流可能是以具有贵重感的特有的彩陶为媒体的交易,也可能是通过提供彩陶来增进与其他群体的友好关系。就好像人与人的友好交流,也常常通过向对方赠与珍贵之物来进行一样。总之从现象上来看,黄河中游地区的仰韶文化庙底沟类型的彩陶也传入了大汶口文化的社会之中,在另一方面当地也开始把彩陶技术加以吸收,并开始制作具有自身特色的彩陶。

在公元前4200年至公元前2600年的大汶口文化期,以稳定的农业生产为背景,开始广泛出现阶层分化。从这一时期墓葬随葬品的数量及种类多寡即可看出阶层的差别正不断扩大。另外,墓葬构造除了之前的土圹墓(挖坑将遗体直接埋葬的墓)之外,还出现了使用木棺安葬的木棺墓。进而又出现了木椁墓。木椁墓不仅有土圹,还在地下设置一间木制的椁室,再将木棺置于其中。大汶口文化后期的大汶口遗址25号墓等墓葬即属于木椁墓。木棺与木椁不可分的所谓二层台的墓葬构造在属于大汶口文化前期后半段就已出现于大汶口文化遗址2005号墓。

42 大汶口文化的特殊的随葬品

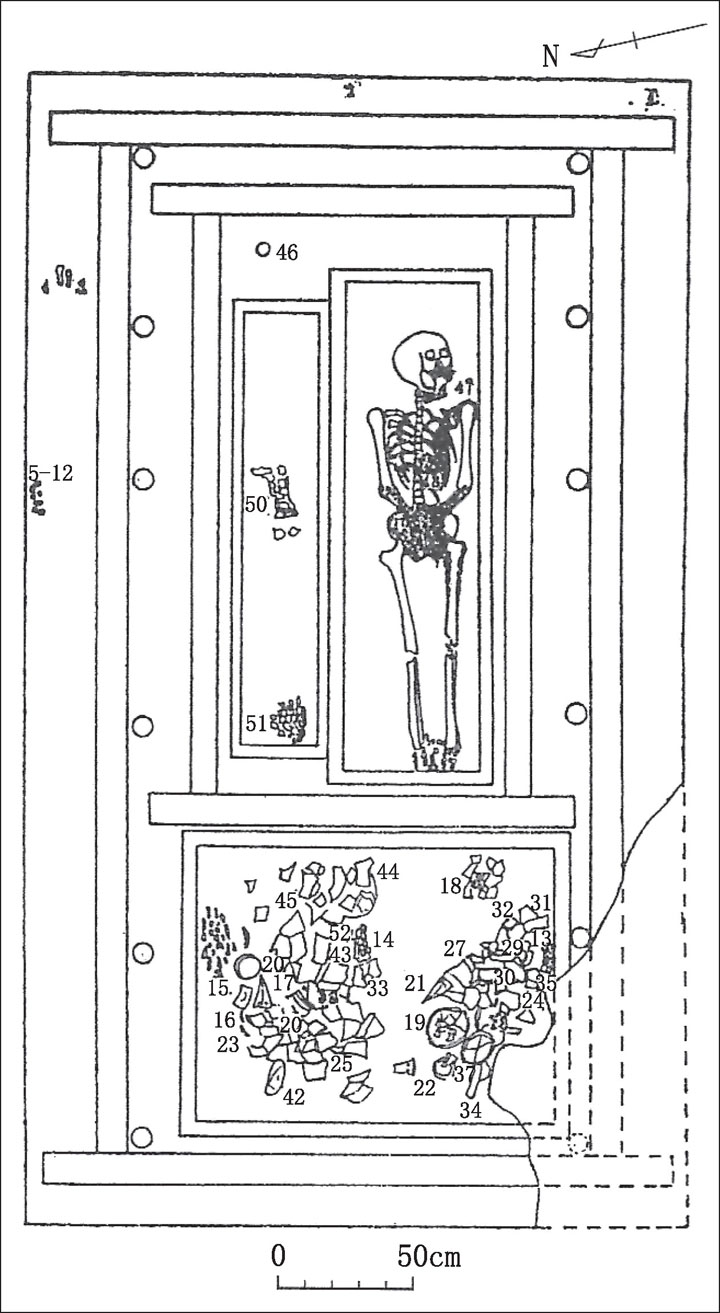

山东龙山文化可见更为丰厚的埋葬事例。例如山东省临朐县朱封1号墓等,棺木置于两重构造的椁室之中,形成二椁一棺的墓葬构造。

在日本,木棺墓和木椁墓在弥生时代曾作为来自大陆的墓制传入,而这种墓制在大陆的诞生则可上溯至远古的数千年前。这些等级不同的墓葬构造也体现出当时的阶层差别。简单说来,阶层由高向低分别为:木椁墓、木棺墓和土圹墓。这种墓制的身份标志及其基本构造也被后来的商周社会所继承。对上述基本构造出现于大汶口文化的事实我们应当予以重视。

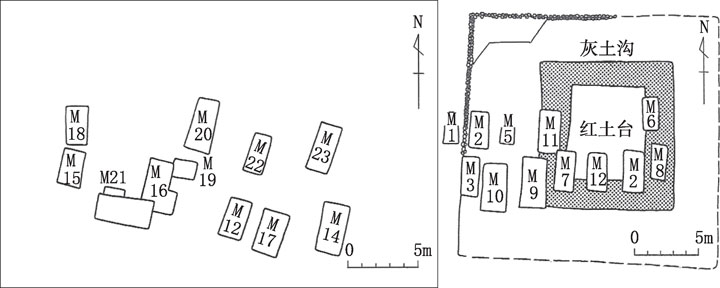

43 傅家遗址

然而在江苏省邳县刘林遗址及该县的大墩子遗址等处,从对大汶口文化前期的墓地分析来看,当时的社会还处于较为均等的状况。但是到了大汶口文化前期后半段,在前文已提到过的大汶口遗址2005号墓等墓葬中,出现了二层台的特殊墓葬构造,并伴有丰富的随葬品,可见当时已部分出现了明确的阶层差别。

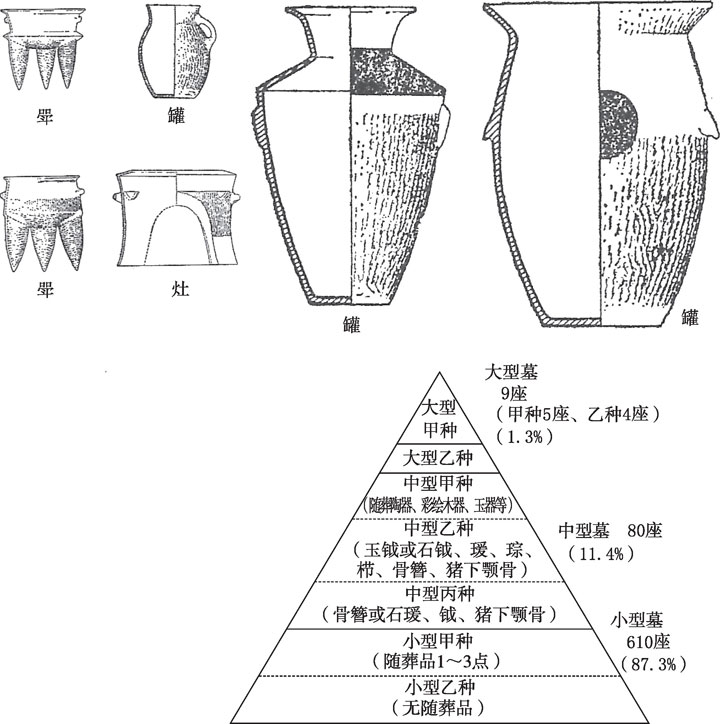

44 大汶口文化的陶器

在大汶口文化中期,这种阶层差别变得更加明显,阶层分化逐渐确立。这一点体现于大汶口墓地的实例中。在大汶口文化中期前半段,墓葬的规模几乎没有差别。到了大汶口文化中期后半段,逐渐出现墓圹大小的不同。至大汶口文化后期,分别出现了墓圹规模较大的墓群和墓圹规模较小的墓群,在墓葬分布也显示出差异。这个变化说明,以家族为单位的阶层差别正逐渐扩大。而墓圹规模的差异又与随葬品中的随葬陶器的数量多寡相呼应,体现出明显的身份差别。

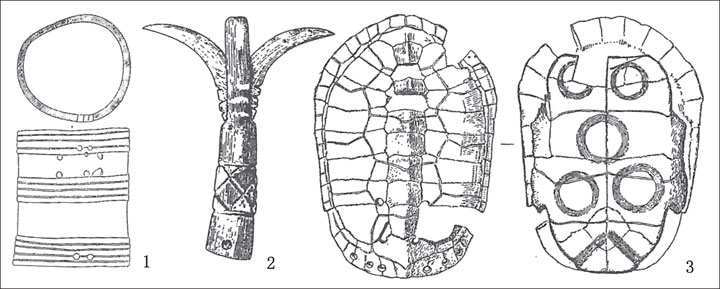

阶层差别并非只体现于墓圹规模及随葬品的数量。例如骨牙雕筒器、龟甲器、獐牙勾形器这类特殊的遗物在绝大多数情况下都是男性被葬者的随葬品。骨牙雕筒器是用大型动物的四肢骨或象牙加工成筒状后施以精致的雕刻制成。一般认为,骨牙筒器是一种祭祀用具,用于与神灵交流的巫术。龟甲器之中多放有骨锥、骨针和石子,很可能是治疗疾病的工具。山东省广饶392号墓的墓主的头盖骨上有孔状伤痕,但伤口已然痊愈。

在世界其他地区的史前时代也有类似的事例。比如我曾见过的北欧史前人骨,其头骨上虽留有洞眼却已经治愈。估计是为治疗脑挫伤等引起的内出血而进行手术治疗留下的痕迹。南美秘鲁的印加文明虽然年代稍后,也有众多类似事例,估计是战争导致的结果。想到针灸的起源也可上溯至这个阶段,怎能不令人兴致盎然。

獐牙勾形器用牙獐的牙镶嵌于骨筒上的器物。牙獐是栖息于水边的一种小型鹿科动物。獐牙勾形器出土时的形态是握在被葬者手中。由此可以推测,这是一种用来驱邪的守护神的瑞符。

总之,不论是与神灵交流、治疗疾病,或是护身瑞符,都显示着某种特殊能力。不论持有者是否真正拥有这些能力,但是被社会公认为能够发挥这些能力的工具都处于这个男性被葬者独占之下。可以认为主持这类祭祀行为的人就是男性首领。由此可以推测父系氏族社会已经形成。对男女合葬墓的考察进一步证明了这个推测。

45 大汶口文化的男女合葬墓

合葬墓是指男女同时被埋葬的墓葬。通常认为是男性死亡时女性也被一同殉葬。不过,如大汶口遗址13号墓的合葬墓那样,女性的埋葬位置稍高于男性的情况,有可能是女性入葬时间晚于男性。

同时埋葬还是有时间间隔的埋葬,是一个事关殉葬这个解释是否妥当的问题,所以在发掘考察时应当加以慎重讨论。但是,合葬墓中的安置位置已有男左女右的固定原则。并且从墓葬构造、随葬品的数量及种类来看,男性被葬者都处于相对优势的立场。

关于这类合葬墓,从性别上来看基本都是男女合葬,两者关系应当不是父母或兄弟姐妹之类的直系亲属关系,而是通过对偶婚结成的夫妇关系。这个事例说明,婚姻家族中已有父系占优势的现象,也可说这意味着男尊女卑的社会差别在此阶段已经诞生。以父系血缘家族为单位,社会差别已开始逐渐深化。

46 大汶口文化的向西扩散(杜金鹏 1992)

另外,在属于大汶口文化中期的江苏省新沂市花厅遗址,十座大型墓葬之中的八座除墓主之外还葬有殉葬者。例如在花厅遗址20号墓中,男性墓主的脚下同时殉葬有一只狗和两个少年。这明确显示着阶层社会的到来。

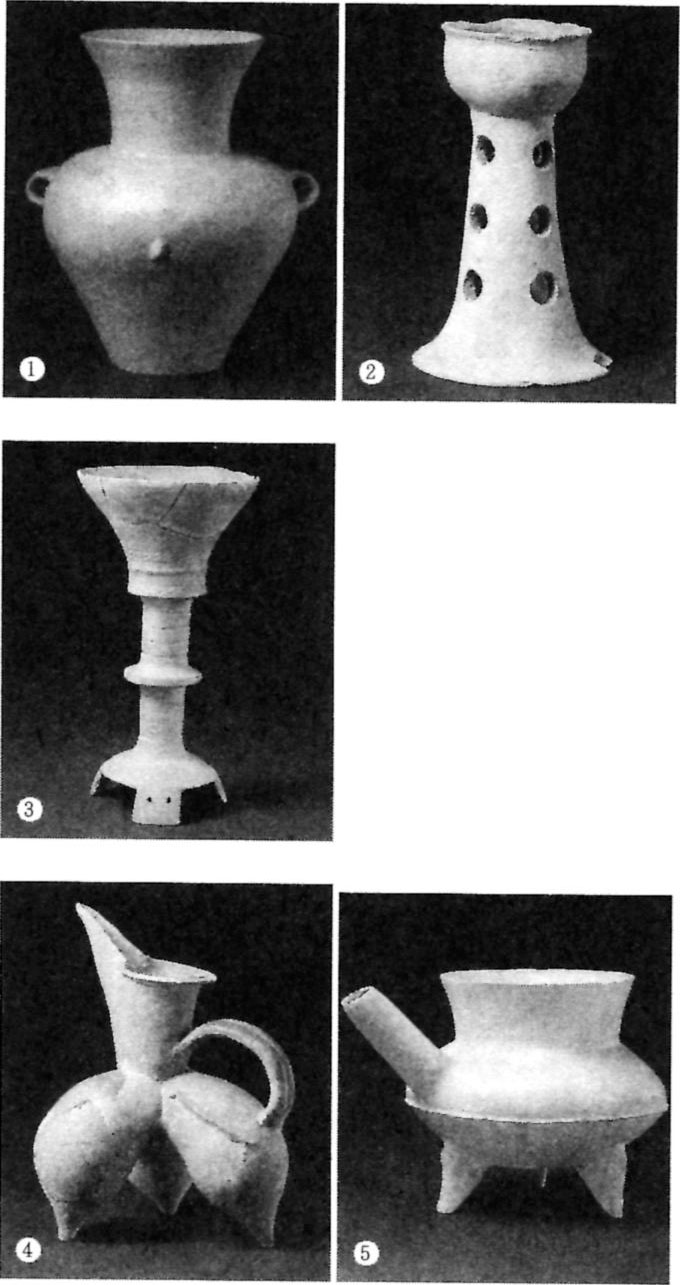

然而如前所述,大汶口文化时期已出现彩陶。此外还有传统的烹煮用具鼎,以及壶、豆(高杯)等普通器种。尤其引人注目的是鬶、杯和背壶等酒器。鬶用于温酒,杯则用来斟酒、饮酒。背壶的胴体有一面形状平坦,而扁壶则有一面呈壶状膨起。两者都用来装酒等饮品,单面平坦的外形应该是为了贴合身体,以便于携带。

还有用来酿酒的大口尊,即器壁较厚的陶瓮。有的大口尊上绘有表示火焰或斧头形的记号。很可能是各个氏族的标志,也可能是与祖先神祇相关的标记。

这类大口尊应当是由父系首领直接管理,并以酒为媒介,利用鬶、杯、背壶等进行相关的仪式。可以想见,通过这些仪式,掌握巫术和医术的父系首领的权威越发得到提高,从而促进整个氏族的团结。独占着与神灵的交流权的父系首领一定是同时也把大口尊的文字记号置于自己的管理之下,并由此掌握包括祖先祭祀在内的各种仪式,以稳固氏族的团结,从而有可能开展更为集约的生产活动。

但是在大汶口文化中后期的代表性的墓葬中,从随葬品的统计来看,就会发现陶器随葬品占了多数。尤其在大汶口文化后期,已普遍出现使用高岭土窑制而成的白陶。酒器之中的鬶、盉等多使用白陶,可见白陶比较高级。也就是说在此阶段,白陶成为一种地位较高的陶器。

在以这些酒器为中心反复进行祭祀活动的大汶口文化中后期,大汶口文化的分布范围向西扩大,其影响力直至黄河中游地区。这种文化领域的境界地带在位于河南省郑州市的大河村遗址等处也可见到。大河村遗址有着之前的仰韶文化王湾二期(大河村四期)的文化系统,但也吸收了扁壶等具有大汶口文化特征的陶器。另外,从墓葬来看,该处遗址还有作为外婚者加入的大汶口人的墓地,这些墓葬地与仰韶文化王湾二期的人们的墓地位于不同的地点。由此可见当时人们严格区分着氏族与部族,但不同族群之间已开始通婚。

在新石器时代后期的大汶口文化后期,从墓葬构造及随葬品构成即可看出,这类以父系氏族社会为中心的社会阶层差别正逐渐扩大。从新石器时代后期的大汶口文化后期到山东龙山文化期,血缘家族单位的阶层差别,即氏族单位的阶层差别越加扩大,在此阶段,以氏族为单位的区域族群单位的序列化得到不断发展。

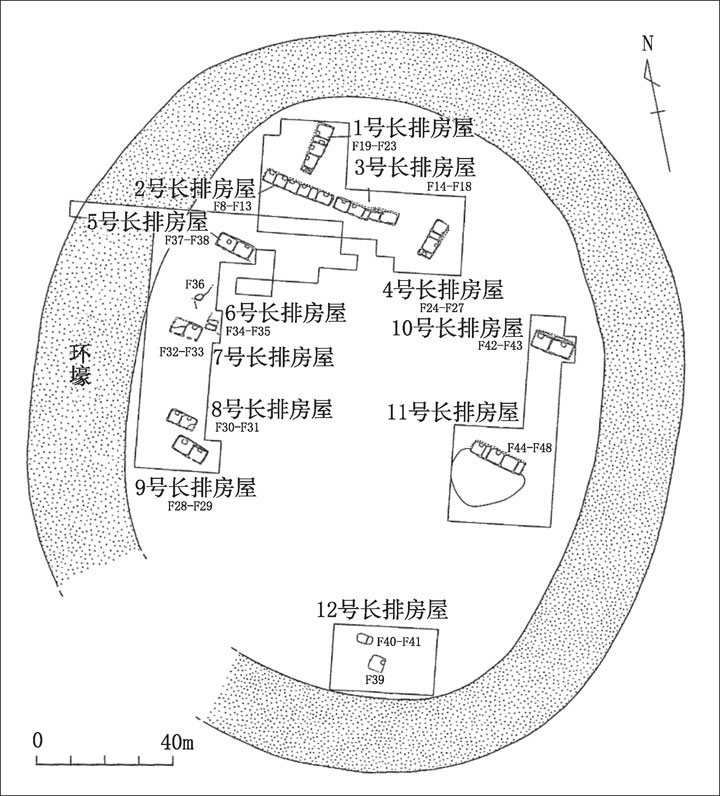

在属于大汶口文化后期的安徽省蒙城县尉迟寺遗址,可见平面图呈椭圆形的环壕聚落。环壕范围内建有地面建筑。房屋呈行列状,形成所谓的长排连间式房屋。这种样式的房屋共有十二组。这类房屋主要分布于以淮河流域为中心的地区。如在论及黄河中游地区时总结的那样,这种房屋形式是扩大家族的体现,反映着具有相同血缘关系的群体单位。这个阶段成为证明血缘关系是社会单位之基础的根据。

47 安徽省尉迟寺遗址的聚落

山东大学的栾丰实教授认为,这种大汶口文化后期的聚落规模形成了三个等级的阶层构造。至新石器时代后期的山东龙山文化期,山东地区开始出现城垣围绕聚落的城址遗迹。城址遗迹按规模大小可分为三个等级:大规模、地处中心位置的遗迹;中等规模、位于中心大规模城址周围的卫星城式的城址遗迹;处于更加外围的、没有城垣的普通聚落,三者的分布呈现出金字塔式的阶层构造。

48 朱封1号木椁墓

区域社会组织以包括祖先祭祀的信仰为核心形成,并且以区域间族群的统合为目标、包括政治同盟关系在内的区域社会的统合已逐步开始。大汶口文化以来的鬶、杯等酒器此时在祭祀活动中发挥着重要作用。另外区域族群之间的摩擦促使用于防御的城垣逐渐发达。同时,用于战斗的镞(一种箭形武器)等也开始大型化,其作为武器的功能也逐渐进化。

在大汶口文化阶段,地域组织的首领的墓葬通常设于与普通阶层的墓葬相同的墓地之内。而在山东省临朐县的朱封遗址,首领墓已形成单独的墓地。可以说在阶层差别日渐扩大的过程中,首领墓与之前的以氏族为单位集中安葬的群体墓不同,已形成拥有特殊化的墓葬构造及随葬品的墓葬,并从普通成员的墓地中分离出来,专门建成新的墓地。从集中了朱封1号墓、2002号墓、2003号墓等首领墓而形成的墓群中即可看出这种现象。

而以往被看作是河南龙山文化的一个区域类型的王油坊类型的遗址也见于河南省东南部的淮河支流流域。王油坊类型也被称为造律台类型等,在认定其特性时还存在一定程度的混乱。山东大学的栾丰实教授指出:王油坊类型的分布区域在大汶口文化后期位于大汶口文化的分布区内,其陶器样式等文化形态是以大汶口文化为基础诞生的。近年来更有学者以陶器样式为根据,认为王油坊类型从属于山东龙山文化。

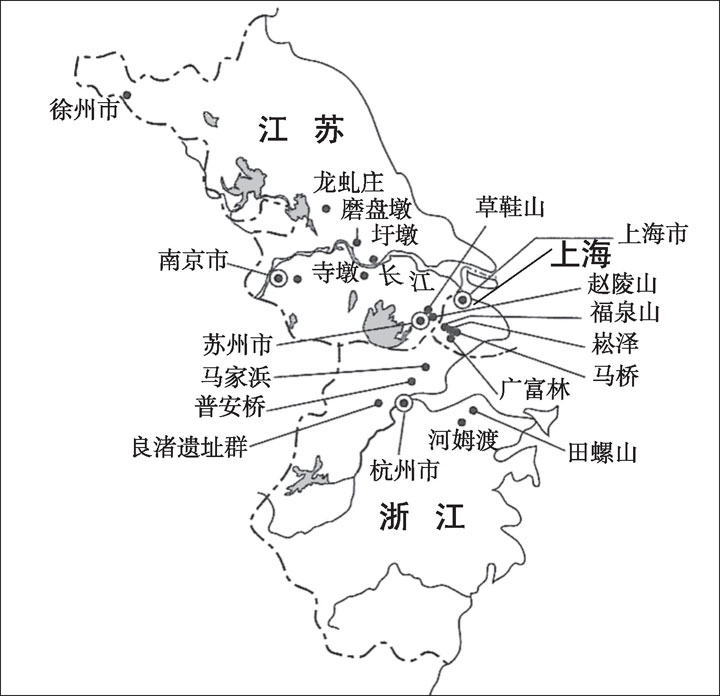

49 长江下游地区的新石器时代主要遗址

并且,王油坊类型的分布范围不断扩展,直至良渚文化曾极度繁荣的长江下游。在上海市的广富林遗址,良渚文化包含层之上广布着王油坊类型的文化层。这说明长江下游的良渚文化迅速衰退之后,王油坊类型从淮河以北向南逐渐扩散开来。

从这个意义上可以说,山东龙山文化的文化领域范围扩大到了东至山东半岛顶端到辽东半岛顶端一带,西至河南省西南部的淮河上游到长江下游的上海附近的地区。新石器时代末期的这种文化形态在发展形成了诞生殷商社会的关键的二里头文化时期,作为二里头文化的文化要素,具有重要意义。关于这个问题,将在后面的章节中加以详述。希望读者对此暂且留下一个印象。

在长江下游地区,新石器时代早期的遗址并不明确。大概因为该地区位于沿海地带,从冰川期的更新世向后冰期的全新世过渡的时期,地球环境变暖导致海平面上升的缘故。在最高海平面期之前和之后,地形环境发生了巨大的变动。

例如位于上海以西的太湖一带,这里在更新世曾是低谷,至全新世随着海平面上升,海域扩大,这一带形成海湾。公元前4500年左右的最高海平面期以后,海域后退,附近一带形成沙洲,加之泥沙的冲积作用,逐渐成为陆地,海湾因此封闭,形成潟湖,并保持至今。太湖周围的遗址中,如草鞋山遗址等,遗址初始的最下层只能确认到公元前4000年以后,这也与地形环境的变迁年代有关。即便之前曾有过遗址,也已荡然无存。

同样的现象也见于浙江省余姚市的河姆渡遗址。这里曾出土大量稻壳,是长江下游最古老的遗址之一。在河姆渡遗址的文化层之下,存在青灰色海成黏土层,根据对有孔虫和硅藻化石的分析,可知这里曾是海滩或河口地带,其年代早于公元前6000年。但在此阶段之前,海平面曾前进至遗址附近,其后海域后退,地形环境趋于稳定,这一带才开始出现人为的痕迹。

50 在草鞋山遗址发现的水田遗迹(据藤原宏志《探寻稻作的起源》岩波书店,1998年)

河姆渡遗址属于新石器时代中期的遗址,年代大约为公元前5000年—公元前3300年。在遗址初始期的河姆渡遗址最下层即第四层,遗址周围湖沼遍布,这种地形环境的成因如前所述,而这种环境正适合于水稻的栽培。其年代相当于新石器时代中期初始期的公元前5000年至公元前4500年。河姆渡第四层出土了大量稻壳,其中大部分属于栽培稻,此外还存在一部分野生品种。这显示着水稻栽培日渐集约化的过程,同时也说明,在湖沼遍布的环境中,也存在着野生稻的自然群落,人们很可能也曾采集野生稻。这个阶段还未出现水田,人们应该是利用自然的地形和季风气候,利用低谷地形中的“天水田”

来进行水稻的栽培。

来进行水稻的栽培。

另外,采集生长于湖沼中的菱角以供食用的活动应当也很普遍,猎捕聚集于湖沼周围的小动物,以及在湖沼中的捕捞活动应当也是重要的食物获取方式。并且由于多湿气的环境,房屋结构采用的是构造特殊的干栏式建筑。很显然,这种生活样式与前文提到的华北地区存在极大的差异。

要说稻作农业逐渐走向集约化的标志,首推水田的出现。该地区至今发现的最古老的水田在江苏省吴县草鞋山遗址。我曾参加草鞋山遗址的发掘考察,对这里有着特别的感情。该处水田大致可分为两个区域。沿着自然地形的坡度,长约2—3米的长方形浅坑成行分布。在土坑旁,是灌溉用的水沟,水沟途中设有蓄水的水井。水沟连接着土坑,土坑之间有水口相连。每一处土坑都出土了大量的水稻的植物硅酸体以及大量的碳化米。由此可知,这些拥有灌溉设施的遗迹应当就是早期的水田。

51 菰田

主持发掘工作的学者之一、宫崎大学的名誉教授藤原宏志认为,从遗址附近至今可见的菰田(即茭白。与水稻同属禾本科)的栽培景象来看,可以想见遗址的水田也曾显示着同样的景观。沿着小河呈列状延绵分布的菰田所呈现的应当就是草鞋山遗址当年的水田景象。

这一时期的墓葬要数江苏省常州市圩墩遗址最为著名。其随葬品据墓主性别不同差异尤其明显。男性为鹿角靴形器,女性为纺锤车。鹿角靴形器以鹿角制成呈小巧的靴子形状,其用途不明。其出土时被置于男性墓主的脚下,估计是一种装饰品。

另外,从该处墓葬的人骨资料来看,当时有拔齿的风俗。这是标志成人的一种仪礼。拔齿的形式有一定规律,限于上牙的中、侧切齿。这种形式也存在着性别差异,男性拔除上牙左侧的两颗切齿,而女性则拔除右侧上牙的两颗切齿。在埋葬位置上也按性别不同大致分东西两列埋葬。

在新石器时代中期的马家浜文化阶段,社会性别即性差成为基本单位,据性别不同进行社会分工的现象越发普遍。

因而这个阶段的稻作农业作为采集活动的延续仍以女性劳动为主要对象。可以想见,该阶段稻作作为经济主体部分的地位尚不明确,而很可能只是包括狩猎采集在内的多种经济方式的一部分。男性劳动所承担的渔猎应当还占据着相当的比重。

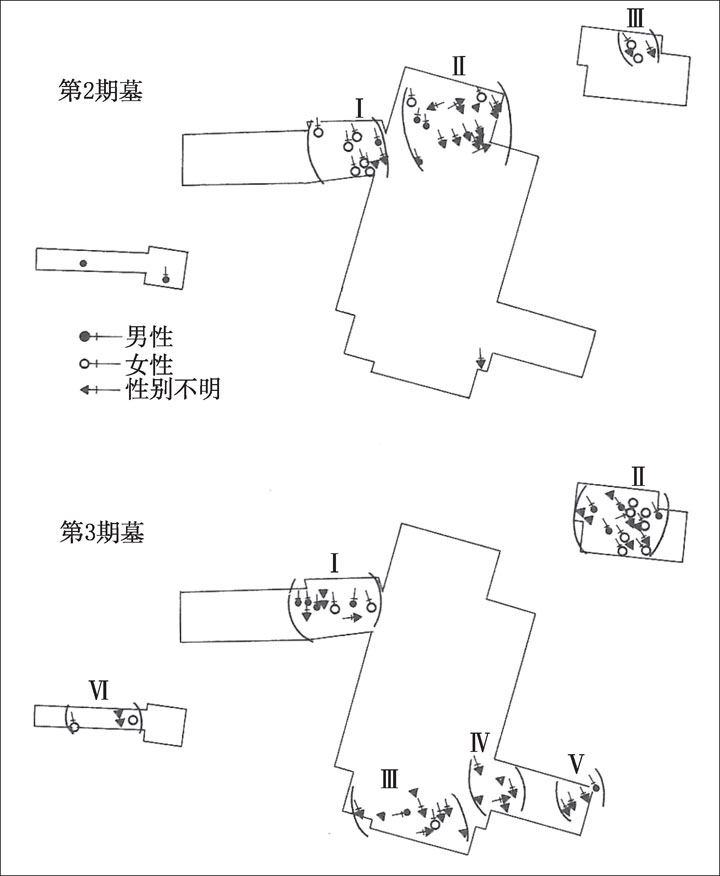

到了新石器时代中期后半段的崧泽文化期,较之从前的性别差异为主的社会形态,血缘家族群体成为社会基础单位的倾向更加显著。这种倾向从上海市青浦县崧泽遗址的墓葬的各时期变迁中可以窥见一斑。崧泽第二期墓葬由三个墓群组成,与圩墩墓葬不同的是,在此阶段,墓群之间在随葬品的构成及数量上出现了贫富差距。与此同时,在随葬品丰富的墓葬较多的I群,女性被有意识地埋葬于此,可见在该阶段,依然稳固地存在着性差的因素。但是到了崧泽第三期墓葬的阶段,在墓群之间已见不到性别偏重的现象,而墓群之间的随葬品内容及数量上的差距愈加扩大。墓群很可能是由以血缘关系为纽带的群体单位构成。这种看法从其他区域的社会组织的变迁来看也是合理的。

在此之前,农具主要有用于土木作业或耕田的骨角制或木制的铲状农具。自崧泽文化期开始,出现了新的耕田工具石犁。最初阶段牵引犁耕的很可能是人。那么从犁耕的劳动量来看,这项工作应当是由男性承担。因此可以认为从前以女性为主体的稻作农业因男性的加入而开始走向有组织的集约式农耕。

52 崧泽墓地的变迁

这种有组织的群体即前文所说的由血缘关系形成的氏族单位。氏族单位作为劳动单位重新组织之后,相互间开始出现差距。正是氏族单位的这种变化促使了社会的进化。这也关系着稻作农业经营单位的问题。对于结合了女性劳动与男性劳动的集约式农耕而言,支撑其存在的经营单位非常重要。开展农耕活动时,稻作农业的经营单位很可能就是以婚姻为基础单位的血缘群体即氏族单位。这些经营单位之间收获量的差距继而引发了氏族间的贫富差距。从墓葬中所见的血缘群体单位的贫富差距也体现了这一点。

另外,稻谷本身的变化也显示着集约式稻作农业的发展。

在江苏省高邮县龙虬庄遗址,层位资料明确显示出新石器时代中期的稻谷的阶段性的形态差异。具体说来即稻壳逐渐增大,而在第四层的崧泽文化期,稻壳的大小发生了飞跃性的增大,达到了接近今日的水准。这种稻壳大小的变化可以说也是与集约式稻作农业的出现相一致的人为现象。

新石器时代中期末至后期的良渚文化可说是集约式稻作农业进一步发展的阶段。这一点从遗址中出土的动物遗存体的分析也可得到证明。在此之前的阶段,动物遗存体包括一定程度以上的野鹿等野生动物。至良渚文化阶段,家猪等家畜所占比例有了飞跃性提高。并且在农耕用的石器之中,用于收获的石镰也得到普及。有学者认为,由于切割稻穗的石刀几乎未曾普及,所以石镰应该是切割稻谷根部的工具。属于良渚文化前期的浙江省湖州市钱山漾遗址第四层出土了一种名为“千篰”的工具,是用来往水田放水及和泥的工具。由于这种工具与前文提到的用来切割根部的石镰一同出现,金泽大学的中村慎一副教授认为,可以想象当时已出现有田埂包围的平坦的灌溉水田。也就是说,相对于草鞋山遗址的接近于天水田的水田,这里已出现正规的灌溉水田,开始了集约式农业。

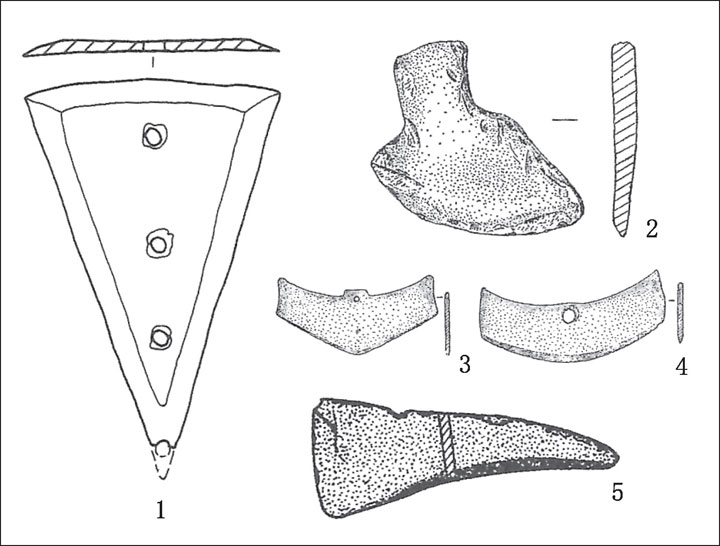

53 良渚文化期的农耕石器

此外,良渚文化期还出现了被称之为破土器和耘田器的定型化石器。这些石器虽然是其他地区所没有的种类,但在当地很可能是相当常见的农具。用于翻耕土地的石犁,在放了水的水田里用于平整田泥的“千篰”、用于收获的石镰以及现今尚不能明确其用途的破土器和耘田器。从这些农具的存在来看,我们可以想象出当时的劳动程序,并且这种已经发生分化的劳动程序是由一整年的水田农耕过程中有组织的劳动形态所支撑的。

这些石器正意味着集约式水稻农业的出现,我们不难想象,生产力的进步引发了人口的迅速增长。实际上,良渚文化阶段的遗址数量的增加程度相当明显。另外,这些遗址的劳动基础单位很可能是由血缘群体组成,当时正处于劳动趋于组织化并向着社会的组织化发展的阶段。

如前所述,在稻作农业的经营单位之间产生了生产量的贫富差距,由此更产生了作为经营单位的血缘群体即氏族之间的贫富差距。这说明,该阶段产生了此前不曾有过的严重的社会阶层分化。

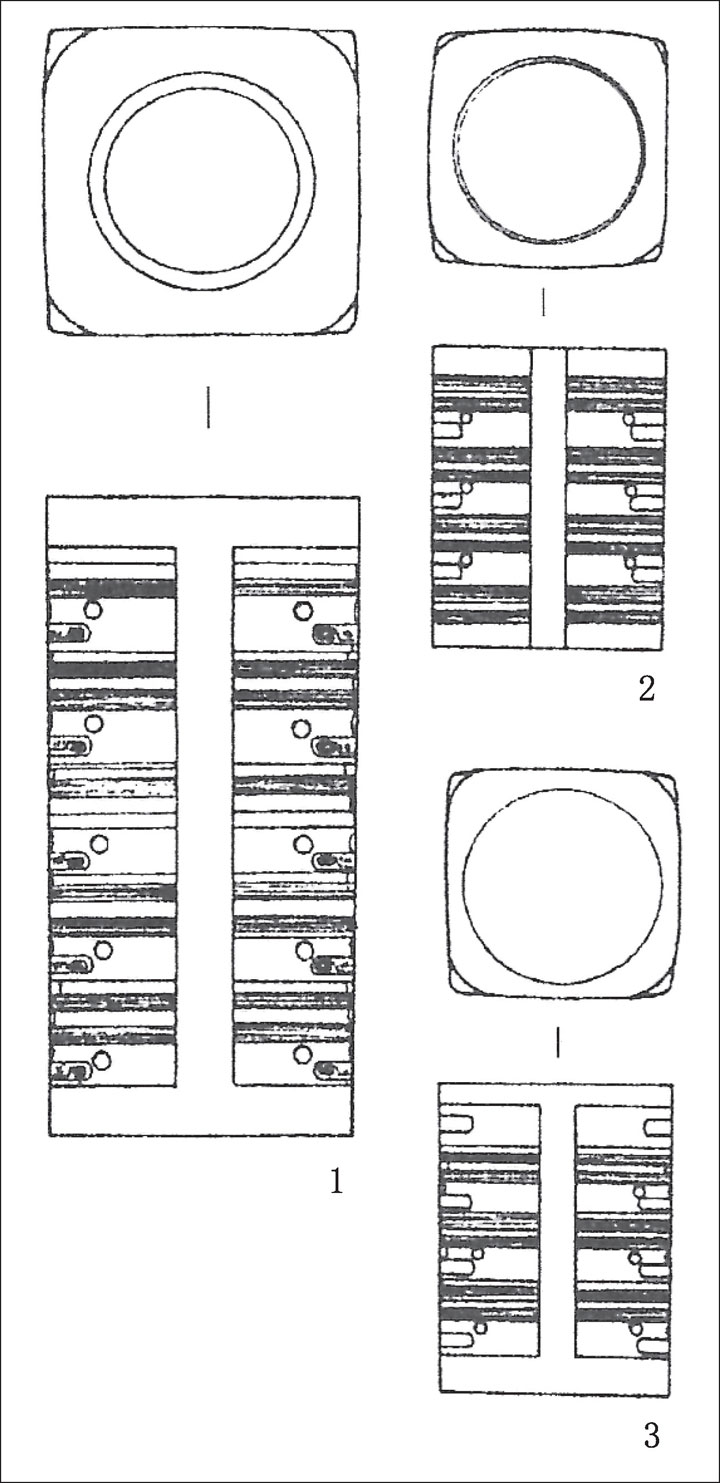

社会的阶层分化也明确体现于墓葬构造之中。土墩墓的成立时期也是在良渚文化阶段。土墩墓的特征是:并非为某个特定的个人而建,而是一种由多人墓葬组成的特定的群体墓。如在新石器时代中期后半段的崧泽墓地所见的那样,单位群体之间的贫富差距已经出现。也就是说,当时已存在家族单位上的身份差别。可以认为,土墩墓的出现正反映了这种贫富差距进一步扩大的趋势。而且,在浙江省桐乡市普安桥遗址的考察显示,土墩墓是由圆丘状的单个坟墓集中建于一处,最终形成巨大的土墩。如崧泽墓地那样,由于单位群体在某个特定的地点建造坟墓,该地点由此最终形成特定群体的土墩墓。由于是原有的坟墓聚集而成,所以土墩墓又可称作原有土墩墓。

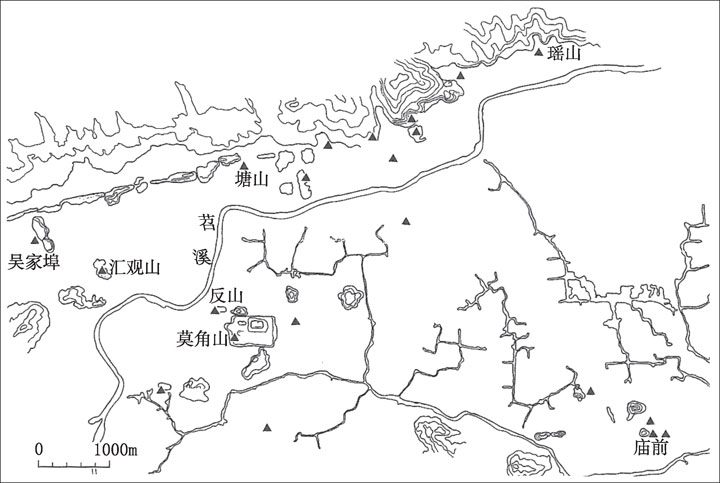

另一方面,除了因上述成因形成的土墩墓之外,同时还出现了把原为祭坛的土丘转而用作特定群体的土墩墓。在土墩内,有着估计是用于祭火的烧土台,在后来的殷商时代,这种祭祀被称之为燎祭。烧土台四周还围有壕沟。良渚遗址群中的浙江省杭州市余杭区反山遗址、瑶山遗址、汇观山遗址等均属此列。且简称为祭坛土墩墓。

54 福泉山土墩墓

上海市福泉山遗址、江苏省昆山市赵陵山遗址、江苏省常州市寺墩遗址等处的土墩墓很可能是普安桥遗址那样的原有土墩墓样式与祭坛土墩墓样式的综合样式。但是这些祭坛土墩墓的墓葬内随葬品在内容及数量上均比普安桥样式的原有土墩墓更为丰富,并显示出阶层上的贫富差距。另外,祭坛土墩墓出现于良渚文化中期,是在社会阶层化进程中产生的阶层上位者的墓葬。

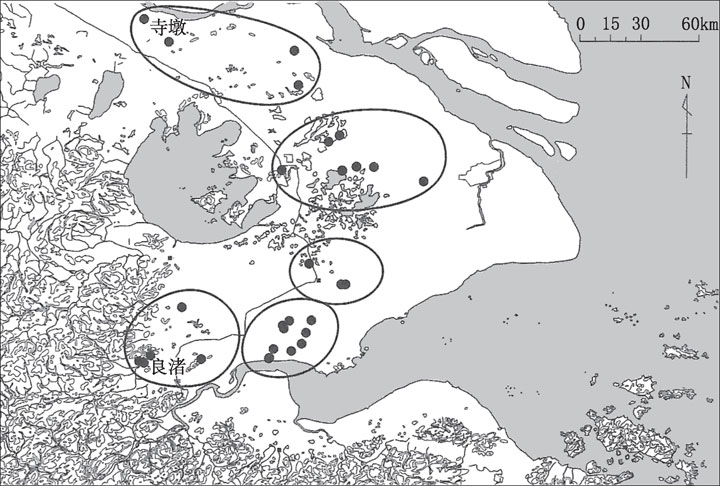

这些阶层上位者的墓葬随葬品中尤其引人注目的是大量的玉器。其种类主要有饰以兽纹的玉琮、用作武器的玉钺以及用于驱邪的玉璧等。玉琮是一种呈方筒形、内侧为圆柱形空洞的玉器。玉琮用于祭祀,其中空部分被认为是连通天神与地神的通道。

玉璧呈圆盘形,中有圆孔,形状精致而奇特。与体现着当时人们的宇宙观的玉琮一样,玉璧也是祭祀用的礼器。玉琮表面精雕细刻,刻有一种名为神人兽面纹的精细纹样。而且这种兽面纹也见于分数段雕刻成长方柱形的玉器。京都大学名誉教授林巳奈夫先生认为,良渚文化的兽面纹就是见于殷商社会的青铜器上的饕餮纹的原形,而玉钺则是按照原为武器的钺的形态制成的玉器,所以玉钺应当是一种显示军事权的瑞器。

55 祭坛土墩墓 右图为反山土墩墓,左图为瑶山土墩墓

在瑶山及反山土墩墓,墓葬呈列状分布,各列之间的随葬玉器在内容上均存在差异。例如瑶山土墩墓有南北两列墓群,两者在随葬品上显示着区别。南列的随葬品有玉琮、玉钺和三叉形冠饰,北列则随葬有玉璜、纺车。遗憾的是,被葬者的人骨已经腐化,未能保留下来,所以无法用体质人类学的方法加以鉴定。南列特有的玉琮等随葬品在北列不曾出现,两者为排他性的墓列关系。这种关系显示,空间分布的差异很可能依据的是男女性别的差异。也就是说,因为玉璜及纺车这类随葬品在崧泽文化阶段对应着女性墓的附葬品,由此可知直到这个阶段,男女性别差异依然是决定墓葬差异的重大因素。

56 反山土墩墓出土的良渚文化玉器

如果说有着玉琮、玉钺、三叉形冠饰等随葬品的南列是男性墓,那就说明男性掌握着祭祀权、军事权等首领权力。但是在另一方面,男性和女性被有规则地埋葬于同一土墩墓之中,说明这些群体中存在着血缘关系等一定程度的群体关系。那么就可以说,良渚文化的阶层构造也与其他地区同样,正向着以父系为中心、以血缘关系为单位的阶层社会进行进化,并说明掌管祭祀和军事的首领权掌握在父系手中。

位于良渚遗址群中心地带的莫角山遗址是一座壮观的人工土台。东西宽760米,南北长450米,高10米。在莫角山遗址的土台上又有大莫角山、小莫角山和乌龟山三座土台。在这三座土台之间发现了一处大型版筑建筑物基坛和一座柱穴直径达60厘米的建筑遗迹。关于该处建筑遗迹具体以何种方式筑成,目前尚不明了。很可能是用于祭祀的场合或是供人们聚会、誓约群体团结的地方。以这种祭祀性的建筑物为中心,周围建有独立的土墩墓。

57 良渚遗址群的遗址分布

关于这些遗址是否是在整个良渚文化期内相继建成的问题,根据金泽大学的中村慎一副教授的复原可知,虽然从目前的考古资料来看尚有空白的时期,在这些空白期内曾存在土墩墓的可能性依然很高。因此可以认为良渚遗址群曾经繁荣于整个良渚文化期。与后来商代的殷墟相同,在相当于祭祀空间和宗庙等的莫角山遗址及其周边,历代以来处于上层阶层的家族墓葬也就是土墩墓分布其周围。并且这些墓葬与莫角山的距离越远,墓主阶层就越低。这也与殷墟有着相通的阶层构造。

另外,在良渚文化期太湖周边的各个区域都发现了土墩墓,说明在区域单位中存在着首领阶层。土墩墓以及随葬品中的玉琮、玉璧和玉钺等瑞器标志着首领墓的存在。前述反山土墩墓的20号墓拥有大量玉器随葬品,总计达547件。显示该墓应为反山土墩墓中的最高首领的墓葬。玉琮等玉器属于威信物,其拥有数显示着墓主的首领权威。

58 太湖周围的良渚文化遗址

然而比较各个地域首领的玉器数量等瑞器的数量时,还必须考虑到,随着时间流逝,首领层的霸权也有可能在区域间发生移动。例如在良渚文化中期,太湖南岸的良渚遗址群处于最具优势的地位,而到了良渚文化后期,权力的重心移到了太湖北岸常州地区的寺墩遗址一带。这是奈良国立文化财研究所的今井晃树先生的观点。也就是说良渚文化期各区域之间绝不是一种稳定不变的关系。

另一方面,据中村慎一先生的推测,目前在良渚遗址群一带虽很少发现有良渚文化后期的遗址,但这些遗址应当曾经存在。这些跨越整个良渚文化期的良渚遗址群才是整个良渚文化的主体所在。另外,因为玉琮上可见曾被切割的痕迹,也有学者认为,玉琮作为一种威信物,在区域首领间缔结政治同盟时曾被切割分配给各方。

问题是这些玉器是否被统一生产、统一管理并统一分配给各区域首领?迄今为止,在良渚遗址群的塘山背遗址及江苏省句容市丁沙地遗址都发现了玉器加工作坊遗迹。另外从玉琮内侧切割下的废材即玉芯的存在来看,常州地区的磨盘墩遗址附近也可能存在玉器加工作坊的遗址。看来没有必要认为玉器在当时就一定是统一生产。

这一点不同于后来二里头文化及二里岗文化期统一生产青铜礼器的特点。

可以认为,在良渚文化期,环绕太湖的各个地区形成了以父系血缘单位为核心的阶层构造,地域首领拥有着玉琮等玉器,通过向位居下层的区域首领分配玉器,形成了依靠祭祀统治系统维持的同盟关系。

获得玉器分配的区域首领们很可能又在区域内部继续进行赠与活动,将玉琮进一步分割。在这些区域之中,太湖南岸的良渚遗址群当初占据着盟主的地位,然而到了良渚文化后期,或许由于玉材的枯竭,玉器的赠与活动难以继续,因此落入难以掌握霸权的局面。从这种意义上来看,在良渚文化后期,太湖北岸常州地区的寺墩遗址一带的势力变得相对强大。

但是,这种区域单位中首领阶层的成立以及区域间首领的势力格局虽逐渐成形,但其势力格局是不稳且流动的。由此看来,良渚文化还未达到形成王权的阶段,只能将其划分在首领制社会的范畴之内。

59 被分割的玉琮

良渚遗址群至少在良渚文化中期曾居盟主地位,从莫角山遗址等处的建筑遗迹来看,社会群体的团结通过祭祀活动得以实现,已形成了宗教祭祀国家的原形。如果说见于商周青铜彝器之上的饕餮纹的原形就是玉琮的兽面纹的话,二里头、二里岗文化的包括祭祀活动在内的祭祀统治权的原形也许就来自良渚文化。

良渚文化虽然形成了发达的首领制社会,却突然间走向衰落,被文化发达程度较低的马桥文化所代替。关于良渚文化走向终结的原因,水灾等自然灾害说是较为有力的观点。公元前3000年前的中叶阶段,由于气候转凉,很可能引发了大规模的洪水灾害。实际上多项考察事例显示,良渚文化的包含层上覆盖着厚重的冲积层。

然而更重要的是,随着自然灾害造成的稻作农业生产力急剧下降,面对这种社会变化,玉器所代表的祭祀统治权已无法维持社会的秩序。我认为这是良渚文化衰退的一大因素。应该说是以祭祀统治权和军事权为基础的良渚文化首领制体系的崩溃导致了良渚文化的终结。

在逐渐衰退的良渚文化的周边地区,例如上海市的广富林遗址,则属于自淮河流域扩展而来的河南龙山文化王油坊类型。而良渚文化之后的马桥文化时期,陶器的制作技法中独具特色的印纹陶已经普及。许多学者因此认为马桥文化继承着自华南等南方地区北上而来的印纹陶文化等不同性质文化的谱系。学界普遍认为,由于良渚文化的衰退,来自南方的新文化顺势北上。

我认为,马桥文化的部分要素也包含着良渚文化的延续成分,同时马桥文化中所见的石刀等农具与其说是南方,倒不如说延续着其北方邻接的王油坊类型的系谱。马桥文化之所以广受瞩目,不但因为印纹陶的发达,更因为用高岭土高温烧制而成原始瓷器的存在。如今这种原始瓷器也发现于二里头遗址(这个问题将在第十章详述)。我认为上述江南与中原的关系与二里头文化之前的、属于河南龙山文化的王油坊类型向长江下游地区的扩展有所关联。

希望读者能对我的这个推测留下印象。另外,我认为王油坊类型中较普遍的拍印方格纹等陶器制作技法才是使印纹陶得以发展的技术基础。可以想见王油坊类型向南扩展的过程中,形成了延续着良渚文化的谱系的马桥文化。这是我个人的推测。

长江中游地区很可能是稻作农业开始的核心地区。新石器时代前期的彭头山文化是湖南省澧水流域的文化。而在湖北省则被称之为皂市下层文化。两者皆拥有以绳席纹技法制成的釜、壶、钵构成的陶器组合。皂市下层文化出现于较晚的阶段。在彭头山文化的八十垱遗址出土了大量稻壳。中国的农学者们认为这些稻壳属于栽培稻。中村慎一先生则以稻壳较小,认为很可能是野生稻。但不论是栽培或野生,大量稻谷被采集并贮存的事实是确凿无疑的。

在八十垱遗址,聚落周围有环壕环绕。这里是迄今为止在中国大陆发现的最古老的环壕聚落之一。环壕是规模相当巨大的土木工事,这意味着该阶段的社会组织已经具有相当高的凝聚力。另外环壕聚落的环壕可能用于防御野兽等,保护采集来的稻谷,以便更稳定的贮存。同时环壕很可能也具有保护聚落本身的功能。

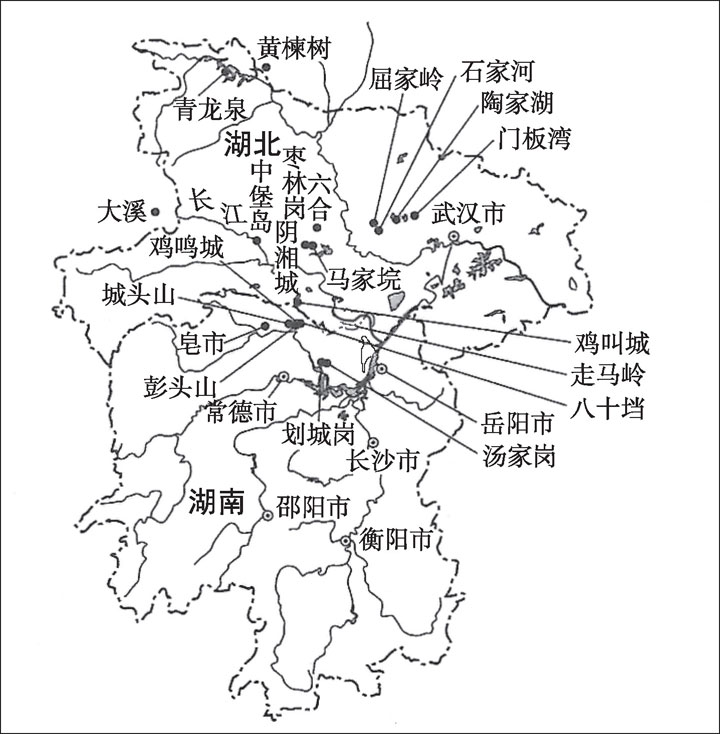

60 长江中游地区的新石器时代主要遗址

新石器时代中期汤家岗文化期(大溪文化并行期)的城头山遗址也属环壕聚落。在城头山遗址还发现了设有灌溉用水沟的水田。这些水田与所述长江下游地区的草鞋山遗址的水田在构造上各不相同。城头山遗址的水田可见用畦埂分割的阶梯式水田区划。在天水田里还设有畦沟,可对排水引水加以调节。由此看来,各地的人们根据不同的地形,精心地栽培着水稻。

这种初期农业社会的实际状况究竟如何呢?首先来看一处大溪文化阶段的墓葬遗址即四川省巫山大溪遗址。大溪墓葬分前期和后期两类,两者的性别比率皆以女性墓葬居多。长江下游地区直到崧泽文化期也具有同样的倾向。同时期在黄河中游地区以及渭河流域的墓葬则是男性比率较高。这或可说明在长江中下游地区的稻作农业地带此时尚处在母系社会。

说到母系社会,云南的纳西族是有名的实例。在当地,母系家族曾是社会的基础单位。

另一方面,大溪遗址的随葬品以陶器为中心,但并不像黄河中游地区那样随葬品在性别区分上存在明显的差异。大溪墓葬前期在随葬品数量上差异较小,而大溪墓葬后期则在随葬品数量上出现多寡悬殊增大的倾向,显示出群体内埋葬等级的差异逐渐扩大的过程。但是这种埋葬等级的差异并非因性别而异,而是在群体内以血缘关系为单位发生的阶层分化。

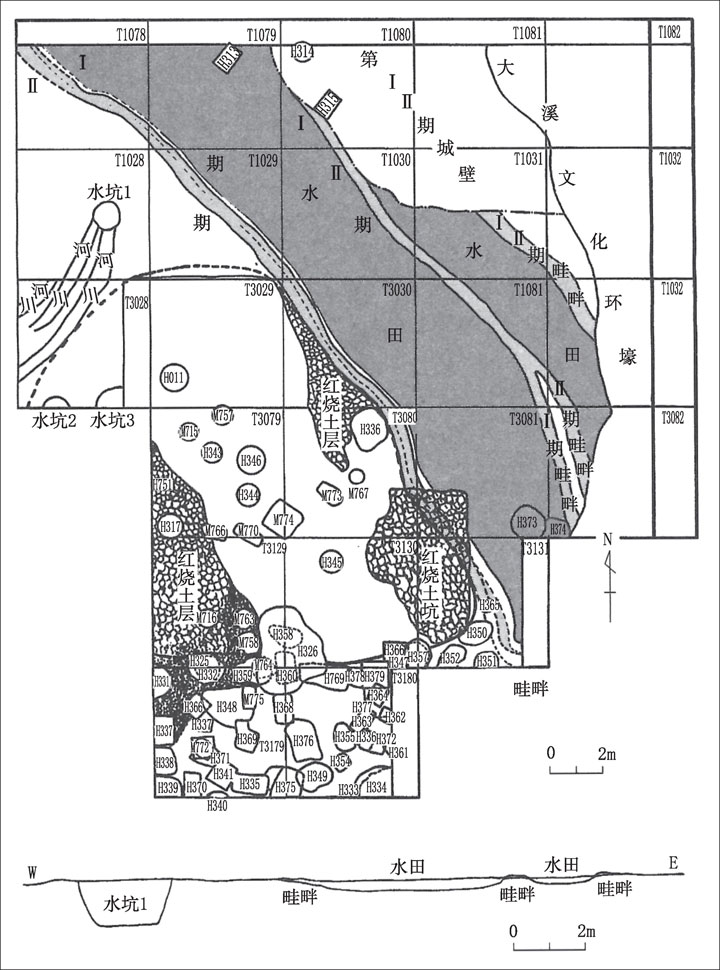

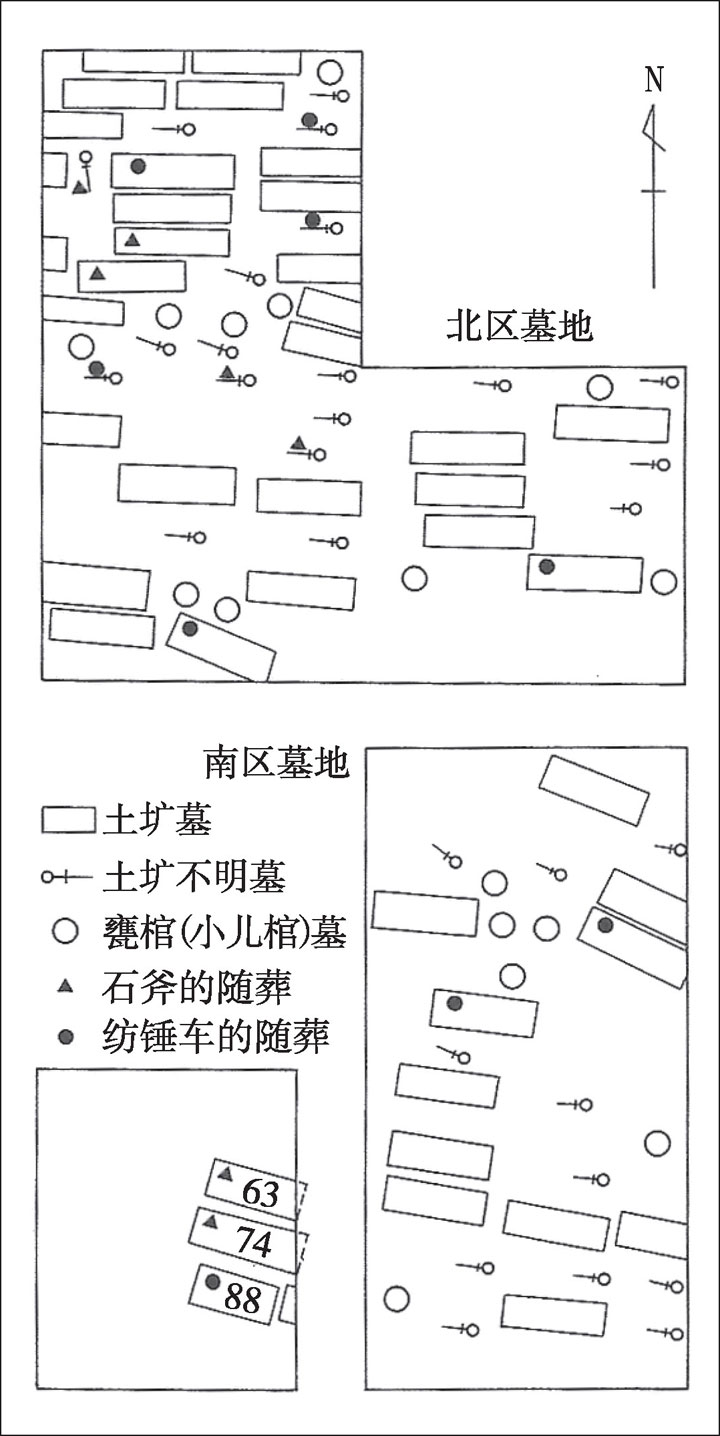

上述分化进一步加剧的进程在湖南省安乡县划城岗墓葬中有所体现。这里属于大溪文化末期至屈家岭文化阶段。其埋葬地分布可分为南区和北区。如吴汝祚先生以及后来北京大学赵辉教授所证明的那样,墓葬按纵列分组排列。赵辉先生认为,这些墓群是以一对夫妇组成的小家庭为基础单位,而像淮河流域的长排连间房屋的大家庭则相当于墓葬排列中的纵列组织,因此这些墓列聚集一处的墓葬区可看作是扩大家庭的上级构造即氏族。

然而证实这些墓群的基础单位是单婚家庭成员的证据还未找到。根据随葬品的多寡可以明确的是,各个排列单位显示着血缘单位,在这些单位之间阶层分化正在加剧。另外,分化为一南一北的两个墓群之间也在随葬品构成上出现了差距,说明氏族之间的贫富差距也在增大。并且在这种由血缘关系构成的单位组织内也出现了拥有玉钺等随葬品的位居首领地位的成员,可以想见阶层分化处于多层次的进展之中。另外在属于同时期的湖北省公安县王家岗遗址以及湖北省钟祥县六合遗址,也同样可见有两个墓群构成的墓地。在此阶段,社会组织发生一分为二的半族分化,即双分制社会单位很可能已经存在。

61 城头山遗址的水田

从这种双分制组织单位的平等社会开始,稻作农业的经营单位即血缘家族之间产生了贫富差距,在特定的血缘单位内部出现了族长。在这个过程中分化形成了阶层,显示着阶层社会的到来。

62 划城岗墓地的位置区划

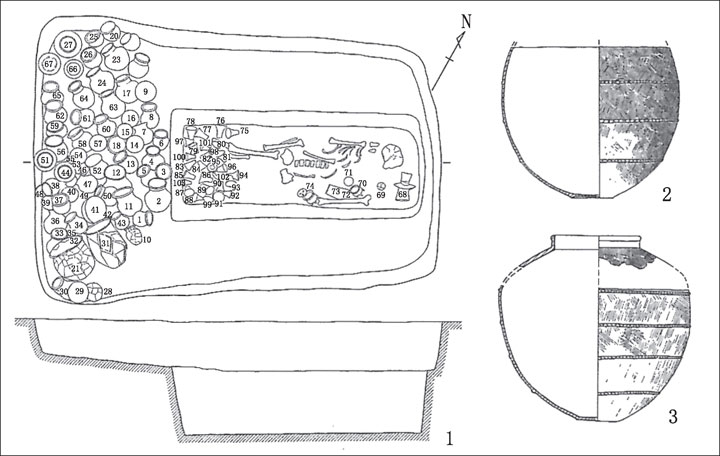

墓葬中可明确认定是属于阶层上层者的最早的墓葬是在新石器时代后期屈家岭文化之后的石家河文化前期阶段。在石家河遗址内的邓家湾32号墓以及肖家屋脊7号墓,均为所谓二层台的特殊墓葬构造。同时还随葬有大量陶器。邓家湾32号墓中,埋葬着一个十岁左右的少年。同时还有与单刃石斧一同出土的四十多件随葬的陶器,分别放置于二层台上以及棺内。肖家屋脊7号墓的墓主为男性,拥有作为威信物的石钺,同时还随葬有106件随葬品。

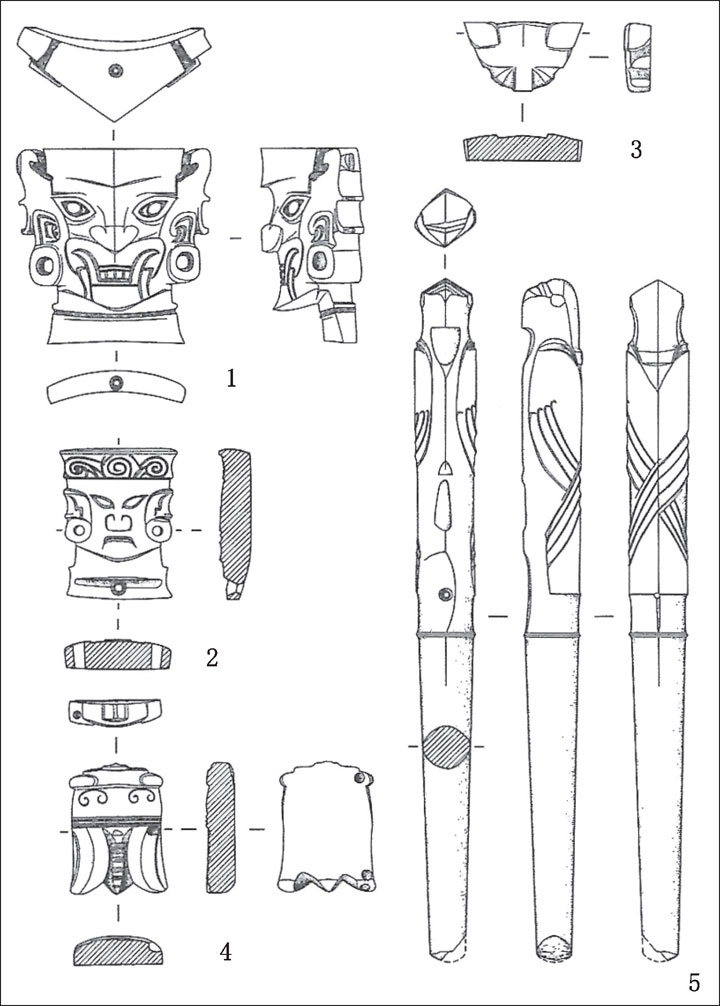

这些显示着首领的存在的墓葬不是群体墓而是独立开辟立地,说明首领的存在非同一般。并且这些墓葬的墓主均为男性,由此可知,这里与长江下游地区同样,父系阶层社会已经到来,但当地不存在像长江下游地区那样的土墩墓。该地区还出现了一个区域性特征,即之前仅用于埋葬儿童的瓮棺开始用于成人的埋葬。这些特征可见于肖家屋脊遗址,与聚落遗址石家河遗址处于分离的特定地点,是一处用于埋葬特定个人的墓地。这个阶段开始用于随葬的、石家河文化特有的玉器来看,我们大致可知,拥有这些玉器的成人墓主在当时社会中属于特定阶层。

63 长江中游地区新石器时代后期的首领墓

石家河文化的玉器的形态不同于长江下游地区的良渚文化的玉器,多由特殊的人物像和动物像构成。

人物像用整块玉雕成,佩戴圆形大耳环,蒜头鼻、眼梢向上,牙齿外露,形象独特而鲜明。动物像多以蝉、鹰为原形。这些玉器是当地特有的威信物。当地独有的大型瓮棺墓就是作为拥有这些玉器的特定阶层的成人墓葬而出现的。

说到成人瓮棺墓,也许有读者会想起弥生时代的日本列岛也曾在九州北部出现过同类墓葬。饶有兴味的是,瓮棺用于埋葬儿童的习俗在世界范围内十分普遍,而成人瓮棺墓则是突然变异且互无关联的部分区域的现象。但是石家河文化的瓮棺墓属于二次葬,即在成人死后,将其遗骨安置于瓮棺内的埋葬方式。这样的成人瓮棺墓也见于在湖北省荆州市枣林岗遗址及湖北省钟祥县六合遗址等处,两者都随葬有特殊的玉器。

64 石家河文化的玉器

在枣林岗遗址,向东约2公里处即阴湘城的城址遗址。这里特定阶层的人们被与其他群体分离开来,独立葬于成人瓮棺之中。瓮棺这种特殊的墓葬形式以及用作威信物的玉器随葬的厚葬之风,还有与普通墓葬立地分离等,由上述变化可看出该地向着阶层社会进化的状况。

如前所述,在大溪文化阶段就已出现了拥有引水沟的水田。但是关于石制农耕用具却没有相当的发达水平。在这个阶段,收获工具只发现了用蚌壳侧缘加工而成的蚌镰,而用作农耕的石器却并不发达。很可能当时的农耕工具使用的是难以留存的木制品或骨角器。但是在长江下游地区的崧泽文化和良渚文化时期已出现了新的石制农耕工具。与之形成鲜明的对照,长江中游地区的屈家岭文化以后的阶段,也仅只是普及了石刀而已,并未见到太多的变化以及对新的石制农耕工具的开发。另外用作收获工具的石刀也只一种引进的石器,即在屈家岭文化的分布领域沿汉水流域上溯,北上至该地区时,与黄河中游地区的新石器文化发生相应的接触时引进的。总之,到目前为止,在长江中游地区还未发现如长江下游地区那样的、显示出集约式农业化的石器生产的进展。

如前所述,在长江下游地区,稻作农业中产生了集结男女劳动的集约式农业。而在长江中游地区,则没有体现同样的社会发展的证据。从墓葬分析来看,大溪文化末期至屈家岭文化时期,可以说尚处于等质的公平社会。

关于长江中游地区的房屋构造,发现了彭头山文化期的半地穴式建筑。而大溪文化以后则普遍可见建有墙壁的地面建筑。这种地面建筑是在房屋的基础上挖掘沟状的基槽,在基槽中立柱,作为墙壁的芯柱。再编以细木、竹条,形成墙壁的竹骨胎,最后抹上墙泥加固而成。用于地板和墙壁的泥土均经过烧烤加固,具有防湿气的效果,同时还可使房屋更加坚固。

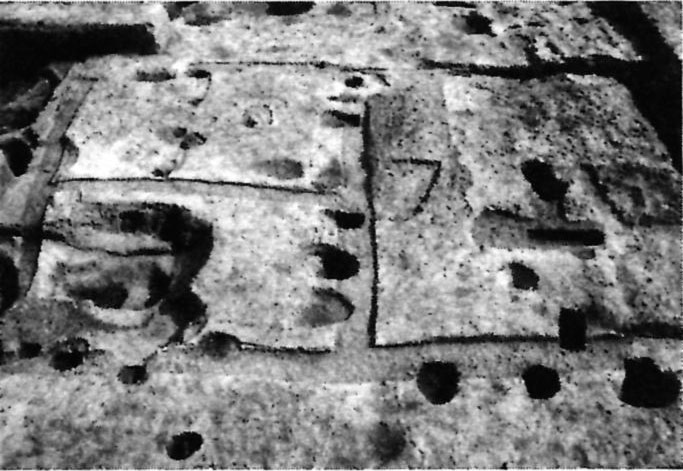

65 阴湘城10号房址 方形区划的沟相当于地面建筑的墙壁基槽

我在阴湘城遗址的发掘考察中曾参与发掘屈家岭时期的地面建筑。对烧土制成的墙壁和地板质地坚固如陶器窑的窑壁,发掘用的铁锹也挖不动,这令我震惊不已,留下至今难忘的深刻印象。如此高强度的烧制一定使用了非常大的火力。

在屈家岭文化期的地面建筑中还出现了拥有复室构造的建筑。即河南省淅川县黄楝树遗址和湖北省郧县青龙泉遗址等处所见的用墙壁将室内隔为两间的房屋。两个房间的入口处分别设有炉灶,构成可供两代同堂的住房。例如从黄楝树遗址的11号建筑遗址中出土了代表男性分工的斧和代表女性分工的纺车。可想而知这是一处男女组成的家庭单位。将之理解为婚姻家族也是合理的。并且这是由两个婚姻家族隔壁相邻构成两户同堂的居住方式。可以想见这两户婚姻家族之间很可能存在某种关系,即血缘上的关联。也许是一个婚姻家族的子女又组成新的婚姻家族的扩大家族的形态。

66 黄楝树遗址的聚落

在黄楝树遗址,这种复室住房呈线状排成一行,形成半包围结构的聚落。这应该是一种以血缘关系为背景、由扩大家族构成的氏族单位的群体。这种居住状态与前述的均等的墓葬构造相符,可以想象,这些氏族单位通过集约式的稻作农业来维持生活。也就是说,可以认为稻作农业的经营单位即为这样的氏族单位。

而关于聚落构造的问题,新石器时代前期的彭头山文化就已经出现了环壕聚落。

阴湘城遗址与城头山遗址都是在新石器时代后期地屈家岭文化时期,把大溪文化期的环壕填埋之后,在上面修筑土垒,然后又在土垒外侧修建环壕的城址遗址。与环壕聚落相比,后者是由垒土而建的土垣环绕的城址遗址,拥有较高的防御机能。建设时所需的劳动量也更巨大。

67 城头山遗址

从城头山遗址大溪文化时期的地层中发现了船桨等木制品。与黄河中游地区的姜寨遗址等环壕聚落不同,这里的环壕并非只是用于围绕聚落以防止野兽对食物资源等的侵害。另外,长江流域的聚落大多是在同一地点经不同时期常年居住,往往如同西亚的台形土墩那样最终形成土墩状的高地。这种居住方式的目的在于使聚落免受洪水侵袭。因此,城头山遗迹的环壕应当与河川相连,并可以乘船而入。我认为,环壕就像日本的轮中

那样,可作为沟渠式的通道使用,同时也是防止洪水侵害的水利设施。

那样,可作为沟渠式的通道使用,同时也是防止洪水侵害的水利设施。

实际上大溪文化后期河川的泛滥变得十分频繁。从湖北省宜昌市中堡岛遗址以及四川省巫山大溪遗址的发掘考察中发现了水成堆积层。城址遗迹拥有由环壕发展而来的土垒,如果认为环壕是用于防御洪水的构造的话,拥有土垒的城址遗迹就应当是得到了更进一步发展的构造。另外,在湖北省荆门市马家垸遗址,土垒外侧的壕沟与外部的河川相通,可以从河川顺壕沟进入城内。这里的壕沟与城头山遗址有着同样的功能。

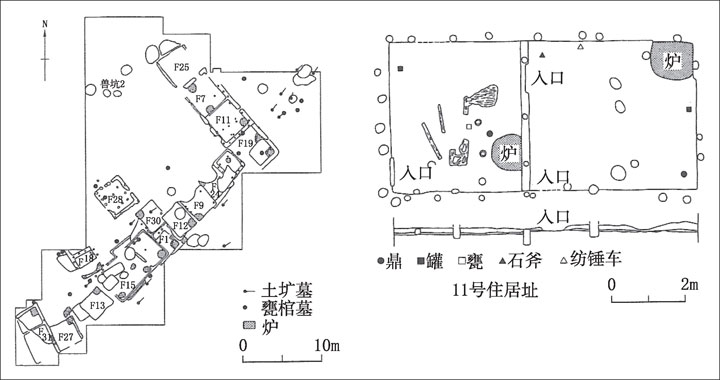

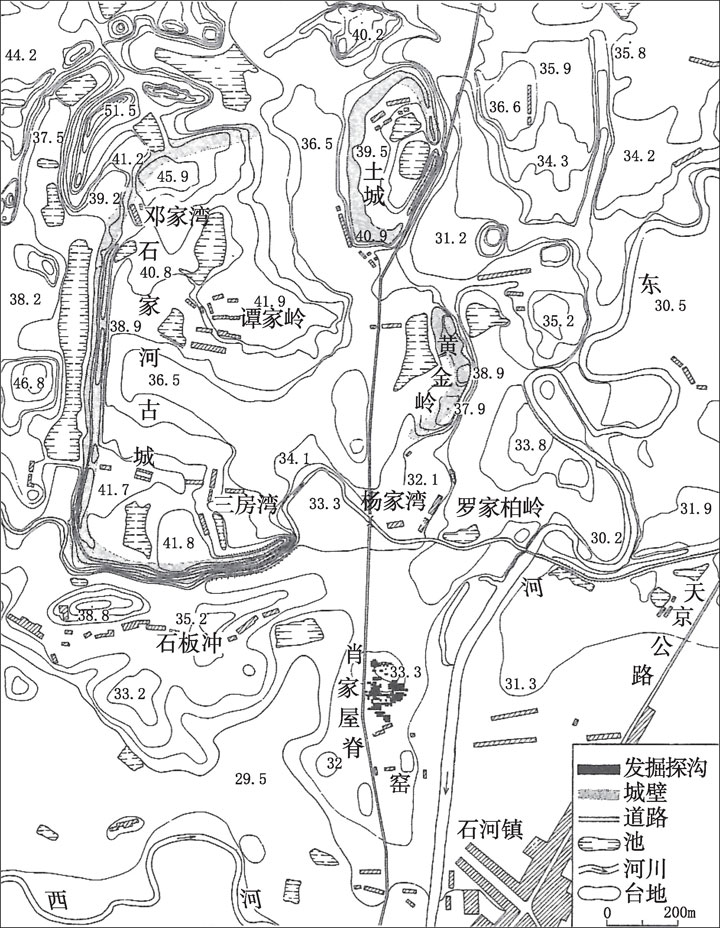

但城址遗迹则不尽相同。例如湖北省天门市石家河遗址,其土垒即城垣的边长为1100米×1200米,城垣底部的幅宽约50米,城垣高6—8米。如此规模的建造物,所需土量和劳动力之多是在令人难以想象。

从前述墓葬构造来看,目前尚未发现该时期的首领阶层的墓葬,这些建造物应当不是在强大的权力监督之下建成的。在石家河遗址,城垣内部的地形并不平坦,其中有小山,也有低谷。低谷部分很可能就是可以用作天水田的地方,而像邓家湾、谭家岭那样的山丘部分则是适宜的居住地。并且在位于城垣内部平坦地带的三房湾,虽未发现建筑遗存,但出土陶器的大部分都是陶杯,而且数量非常多。地势平坦,并有大量陶杯出土,这说明该地应当是各群体的集会场所以及举行祭祀活动的地方。当然,这个时期已经有了氏族的首领,可以想见,建造活动是在各群体的协力之下完成的。很可能是近邻的群体面对洪水的威胁,凭着共同信仰的凝聚力开展了建造活动。

68 石家河遗址的平面图

石家河遗址则是集中在南北长3公里,东西宽2.4公里的范围内的四十余处遗址。这些遗址如果是由血缘群体组成的氏族单位的聚落,那么城垣的建造就应当是由这些氏族共同完成的。那样的话,城垣的意义与其说是用于防御群体间因对立导致的战争,不如说是为了抵御洪水的侵袭而进行的集体合作。建造城垣的合作事业是针对洪水这种自然灾害而展开的活动,也是一项具有宗教意义的行为。近邻各群体一定曾反复进行着集结群力建造城垣这种宗教行为。

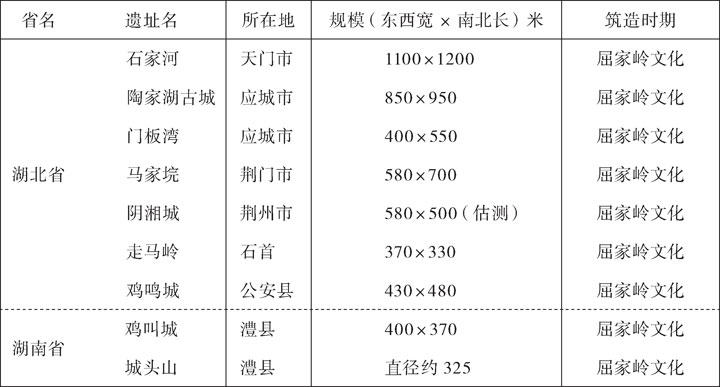

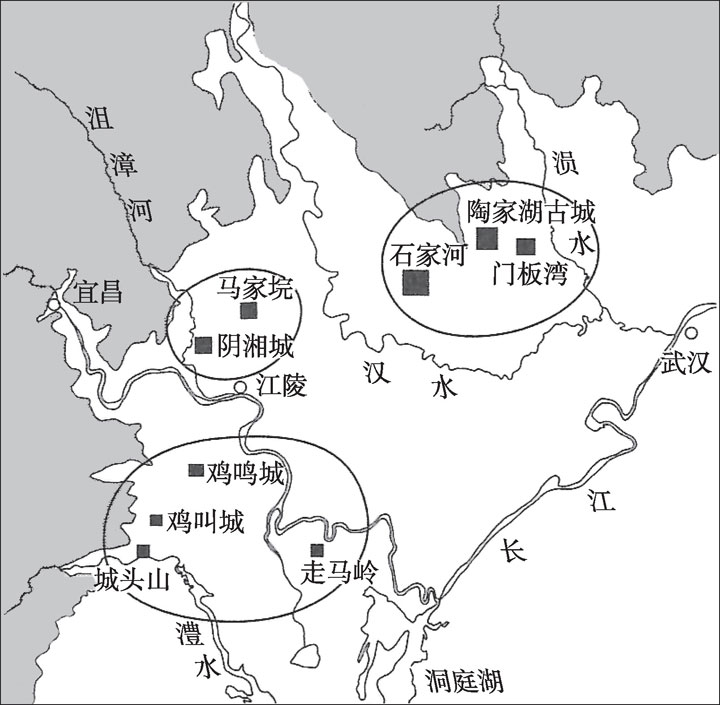

现在在长江中游地区,共发现了九处据推测建造于屈家岭时期的城址遗址。如图70和图71所示,在这些遗址当中,集中于汉水流域的城址遗址有三处:城址遗迹单边长超过1000米的石家河遗址,其次是单边长约900米的陶家湖古城,单边长约500米的门板湾遗址。在沮漳河流域,单边约500米的城址遗址有两处;而在澧水流域至洞庭湖北岸一带,密集着四处单边长300—400米左右的城址遗址。

69 石家河遗址的城垣以及三房湾

单从规模来比较的话,其立地特征很显然是以汉水流域的石家河遗址为中心。距离石家河遗址越远,城垣规模就越小。可见这些城址遗址在规模大小的差距上显然存在着金字塔式的阶层构造。如果石家河遗址处于中心城市的地位,那么该处也应该存在着强有力的首领或王者。然而在石家河遗址内并未发现显示出强有力的首领或王者的存在的宫殿建筑物。耐人寻味的是,城址遗址均筑造于屈家岭文化时期,且不存在之后的时期新建的城址遗址。

这些城址遗址说明当时在汉水流域、沮漳河流域和澧水流域三地分别形成了不同的区域单位,而且不同的城垣规模很可能对应着各个区域的人口比率。从这个意义上可以说,汉水流域是一片足以繁衍最多人口的肥沃土地,是人口密度相当大的区域。

70 长江中游地区的城址遗址的规模

这三个区域的群体相互竞争,通过建造防御洪水的城垣,其中一定存在着一种体现为社会合作的宗教性的群体意识。这绝不是说,汉水流域以盟主地位君临着屈家岭文化,而是说各区域内的群体规模及其合作上的竞争意识引发了相对的规模差距。因此我认为城址遗址的规模差距并不表示政治性的盟主关系或同盟关系。

从墓葬分析来看,到了屈家岭文化期之后的石家河文化期,才终于出现了首领墓,明确显示出社会阶层的差距。在这样的石家河文化阶段,如果城址遗址是防御聚落的话,其数量应当更多,然而实际并非如此。

在这个问题上,长江下游地区自新石器时代中期末至后期初始阶段就出现了阶层分化和社会结构的多重化。而长江中游地区却停留在均等的血缘氏族群体这种部族社会阶段。虽然通过防御洪水的宗教性合作筑造了巨大的城垣,但该阶段长江中游地区的社会阶层构造并未出现相应的进化。

71 长江中游地区的城址遗址分布

直到石家河文化阶段才出现首领以及阶层社会,而出于维持这种群体关系的必要,体现于玉器和动物性塑像的特别的宗教性应运而生。并且石家河文化阶段的玉器受到山东龙山文化和良渚文化的纹样构思和象征性的影响,开展了当地独有的玉器生产。值得注意的是,到了石家河文化阶段,长江中游地区才到达了需要固有玉器的社会阶段。

旧石器时代以来在两个文化圈的边缘部出现了粟、黍农业和稻作农业,两种农业在各自的区域内由社会群体集约投入劳力,并以这种形式逐渐形成了劳动的专业化。关于上述发展过程的情况,我想在本章中读者已有了一个大致的了解。其发展过程也是男女社会分工的体制在农业中的集中体现的过程。而在农业专业化过程中,又出现了管理和掌握剩余生产物资的首领,并产生了支撑首领权威的社会阶层分化。构成这种阶层关系的母胎绝非个人,而是社会群体单位。决定群体单位的是以血缘关系组成的群体单位,相当于所谓的氏族。农业的经营单位也属于氏族单位,并在此基础上有进一步细分化的倾向。为了维持氏族这个血缘群体,稳固其团结,就像于黄河中游地区等地的再葬墓所见的那样,祖先祭祀被反复进行。

关于上述社会进化过程,如果以各区域文化的时间轴即文化编年为基础进行比较的话,可知这些区域文化并非同步发展,而是因区域不同而存在一定的时间差,或是在体现于社会经济形态单位的社会组织形态上也存在一定程度的差异。在强调这些差异的同时,还需提及一个具有历史意义的现象,即随着时间流逝,区域间的交流日趋活跃。

如前所述,农业的开始时期绝不是在生产率走向提高的阶段,也并不是说,农业一旦开始,就立刻实现了安定的食粮生产。可以说农业的产生是在更新世向全新世过渡的时期,由居住于一定环境区域的边缘地带的新人类所做出的环境适应而已。

在此过程中,出现一种效率较高的劳动形态,即之前的社会形态中所见的小群体内的性别分业。这种变化从人类学家默多克(G. P. Murdock)等人出示的民族例即现代的无文字社会的人群中所见的性别分业中也可看出。初期农业的从事者很可能是女性。因为收获野生谷物原本就是女性的主要工作,初期农业即处于这项工作的延长线上。而且谷物栽培化的过程中也需要女性独有的细致和耐力。并且保留用于翌年的种子的食料保存工作存在着一定的风险。为了减少群体内的这类风险,就必须有能够团结群力的组织。若非如此,遇到天候不顺时,就很难留下足够的种子并克服饥荒。没有社会组织的约束,食料就会被轻易地消耗殆尽,导致群体的瓦解甚至灭亡。

上述由群体性和性别分业构成的社会群体经过全新世之后,迎来公元前6000年以后的高温期,当时的气候较现在更加温暖湿润,就像黄河中游地区所见的那样,发展至栽培谷物开始增产和产量趋于稳定的阶段,两性之中女性的社会地位较高。这一点体现于黄河中游地区裴李岗文化墓葬的性别厚葬之中。

到了这个阶段,擅长土木作业及狩猎活动的男性也在农业生产活动之中共同投入了有组织的劳动。因此黄河中游地区得以达到新石器时代中期初始的仰韶半坡类型期。同时以此为经济基础,形成了以父系血缘组织为基础的家族形态。

以父系为中心的血缘家族以祖先祭祀为宗教的关键事务,以此保持团结,并通过扩大家族使群体不断壮大。血缘家族之间即氏族间的经济差距以及群体内社会地位的差距也由此而生。阶层关系走向复杂化的同时出现了首领,并在生产资料统合再分配的过程中,出现了专业从事手工业的人群。这是黄河中游地区新石器时代后期的社会状况。

关于社会进化的阶段性,把黄河中游地区和黄河下游地区两相比较的话,两者并无太大差异。也就是说,从现象上可以认为,在粟、黍农业社会中,两者有着同样的社会进化速度。

而在长江中、下游地区,以性别分业等性别差异为社会标志的阶段一直存续至崧泽文化阶段的新石器时代中期前半段。在长江中游地区,该阶段可能依然属于母系社会。这大概是因为稻作农业社会在此阶段即便未投入太多有组织的劳动,却依然能够获得较粟、黍农业更高的产量。从这个意义上来看,在之后的农业中,长江流域开始把栽培作物仅限于水稻,因为水稻显然拥有的较高的生产效率和营养价值,同时也可能是因为长江流域的生态系统较华北有着更加丰富的植物资源。

但是社会群体的组织化一旦发生转换,随之而来的是急速的发展。崧泽文化后半期以后开始出现的新型农具,以及良渚文化中的出现的综合型农具,说明稻作农业生产已开始成为当地的经济基础,也显示着农业中社会群体单位的劳动正向着集约化发展的趋势。另外,由于这些变革,在长江流域也发生了父系群体单位的阶层化,良渚文化等开始出现首领阶层。

新石器时代后期是在各地区的区域文化中开始出现首领阶层的阶段。同时如玉器的设计构思等所体现的那样,为维持首领权所出现的宗教性及信仰等,在各地区之间又存在着各自的差异。人们的宗教及精神生活也因地区而各不相同。另外,即使各地农业社会在时间轴上存在先后关系,但在各地区之间渐渐出现另一引发社会进化的起爆剂,即地区间交流的开始。与其他群体保有某种交流也可使交流者在群体内的地位得到提高。并且这种因交流扩大而产生的信息共有才是促使各群体组成同样的社会组织、缩小社会进化的地区差距,带来同一化的原因所在。

新石器时代中期末至后期初,即公元前3000年以后,在各区域文化之中的阶层关系出现多层化的同时,群体的统合化也开始出现在各地。各地气候逐渐转向寒冷干燥,属于气候恶化的阶段。但我们也可以想象,在这个阶段食料的生产效率反而得到了提高。

在黄河中游地区的陶寺遗址,出现了以首领墓为顶点的明确显示金字塔形阶层关系的墓地。在距离墓地400米的地点,还发现了与之对应的城址遗址,该处城址的规模达1000米×560米。

在黄河下游地区,如山东省文物考古研究所的张学海先生所述,城址因规模不同,其阶层差距可分为三个等级,以第一级规模最大城址遗址为中心,周围有第二级的规模较小的城址遗址,第三级则是呈卫星状分布的普通聚落遗址。随着聚落遗址的社会秩序出现的同时,还存在着如朱封墓地的首领墓那样的木椁墓。

在长江下游地区,以出现于良渚遗址群的巨型祭坛遗址即莫干山遗址为中心,分布着反山遗址、汇观山遗址、瑶山遗址等土墩墓。这些土墩墓原为举行祭祀祖先等活动的场所,而后逐渐形成一族的家族墓地。

在由玉器为中心的随葬品构成及数量上,显示出一定的差距。最为丰富的土墩墓依然是反山遗址,其次是汇观山遗址和瑶山遗址。

与土墩墓的相对差距对应,墓葬与作为祭祀中心的莫干山遗址的距离也逐渐遥远。以莫干山遗址为中心,周围分布着首领家族的墓葬,更外围分布着贵族家族的墓葬。良渚遗址群也包括拥有防洪功能的土垒和玉器作坊的塘山遗址,呈现出拥有作坊区域的城市形态。然而这里并未发现通常城市遗址中可见的首领阶层及贵族阶层的住宅等上层阶层的房屋遗迹,其形态更偏向墓葬及作为祭坛建筑的人工土台,其特征更接近于祭祀中心。

总之,我们可以容易地看出,这个时期已达到了阶层秩序高度发达的社会。

在长江中游地区,与长江下游地区同期相比,尚处于阶层关系较为均等的部族社会,他们以血缘群体相互协作的形式建成了巨大的城垣。城垣的用途应当是防御洪水,可以想见规模巨大的工程中投入了庞大的劳力。城垣的建设工作是作为一种宗教行动来进行的,是由多个群体共同参与的建设活动。在这里,社会的阶层化还未发展到长江下游地区的水平。城址规模的不同是因为参与建设活动的基本群体的人数不同所造成,而城址的建设也是在区域群体间等质的竞争中展开的。在长江中游地区,以首领为中心的阶层化社会的到来还要待到新石器时代后期后半段的石家河文化时期。

凭借玉器维系的祭祀政治出现的同时,在石家河文化圈分布着印证了同样宗教观的动物塑像。这其中一定存在着反映于祭祀活动的、精神世界之上的群体的统合。

如此看来,在各区域社会内,伴随着安定的农业发展,阶层关系日渐复杂化。与此同时,出现了统管人们通过生产活动所得的收获物的首领。而且首领率领着生产手工业品的特定技能群体,掌握着生产物资的再分配。首领的特殊地位由特定的氏族和家族独占,首领还独占了保证社会秩序的祭祀权和军事权。并且通过特定的宗教祭祀来实行生产物资的再分配,以维持社会和群体的安定。

我想正是上述农业社会中急剧的社会进化使得中国大陆与日本列岛同时期的社会与文化产生了巨大的本质的不同。