继饥荒之后,人类的第二大敌人是瘟疫和传染病。由川流不息的商人、官员和朝圣者所联结起来的繁华城市,既是人类文明的基石,也是病菌滋生的温床。于是,住在古雅典或中世纪佛罗伦萨的民众都心里有数——他们可能忽然生病,短短一周就过世;也可能某种流行病突然暴发,一下带走他们的整个家庭。

最有名的一次流行病就是黑死病,始于14世纪30年代的东亚或中亚某处,跳蚤携带的鼠疫杆菌(Yersinia pestis)通过跳蚤叮咬而感染人类。这批瘟疫大军借着老鼠和跳蚤,迅速蔓延全亚洲、欧洲和北非,不到20年便抵达大西洋沿岸。当时的死亡人数约为7500万~2亿,超过欧亚大陆人口的四分之一。在英国,每10人就有4人死亡,人口从瘟疫前的370万降到瘟疫后的220万。佛罗伦萨的10万居民,有5万不幸殒命。

面对这场灾难,各国政府完全束手无策,只安排了大型的群众祈祷和游行,却全然不知如何阻止疫情蔓延,更别说治愈疾病了。在近代之前,人类认为生病是因为空气不佳、恶魔作祟,或是神明发怒,却从未想过有细菌和病毒存在。人们很容易相信有天使或仙女,却无法相信仅是一只小小的跳蚤或一滴水,就可能带来整支舰队般的致命猎食者。

图2 中世纪的人们将黑死病拟人化,描写成人类无法控制也无法理解的可怕恶魔

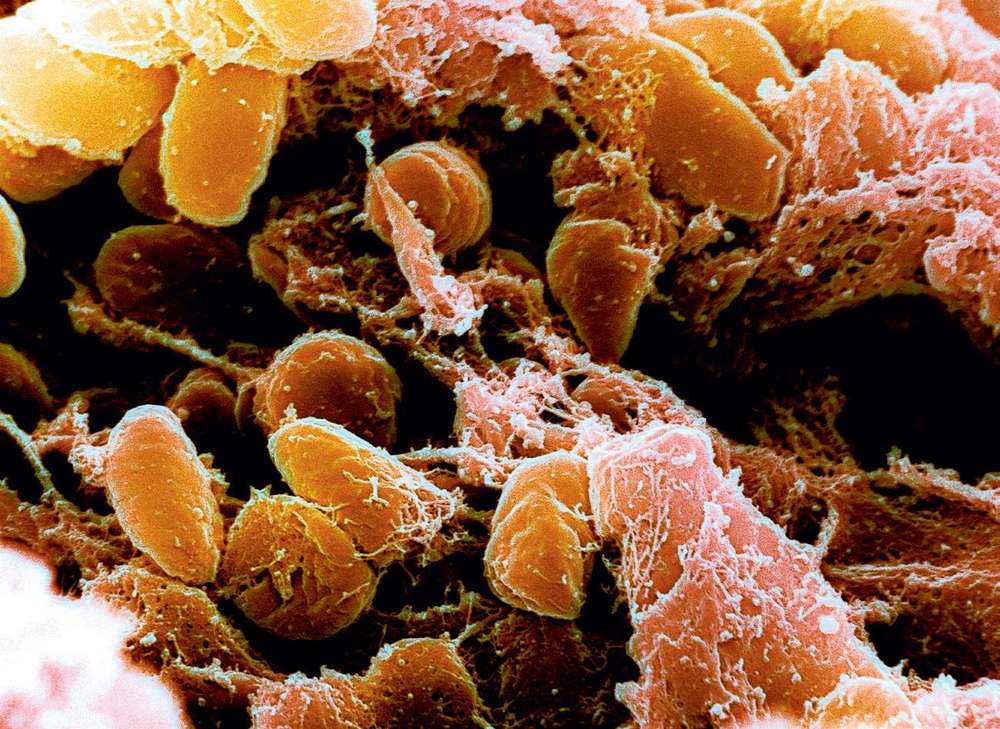

图3 真正的罪魁祸首是肉眼无法看见的鼠疫杆菌

黑死病既非单一事件,也不是史上最严重的瘟疫。曾有更大的灾难随着第一批欧洲人的脚步而来,袭击了美国、澳大利亚和太平洋岛屿。这些欧洲探险家和殖民者并不知道,自己身上带着当地居民缺乏免疫力的传染病,造成多达90%的当地居民丧生。

1520年3月5日,一支西班牙小型舰队离开古巴,前往墨西哥。这些船上载着900名西班牙士兵、马匹和枪支,以及几个非洲奴隶,其中一个名叫弗朗西斯科·德艾奎亚(Francisco de Eguía)的奴隶身上带着另一种更为致命的“货物”。弗朗西斯科自己毫不知情,在他的几万亿个细胞里有个正在滴嗒作响的生物定时炸弹:天花病毒。弗朗西斯科登陆墨西哥后,病毒开始在他身体内以指数级繁殖,最后终于在他的全身皮肤上暴发出可怕的疱疹。他高烧不退,被带到辛波阿兰(Cempoallan)镇一个美洲原住民的家里卧床养病。他感染了这家人,这家人又感染了邻居。短短10天,辛波阿兰就成了一片墓地。难民仓皇出逃,又将天花从辛波阿兰传到了邻近的城镇。小镇一一陷落,无一幸免,被吓坏了的难民一波又一波逃亡,将天花传遍墨西哥甚至超越了国界。

居住在尤卡坦半岛的玛雅人认为,是三个恶神——艾克普兹(Ekpetz)、乌赞卡克(Uzannkak)和索亚卡克(Sojakak)晚上从一个村飞到另一个村,让人染上了这种恶疾。阿兹特克人则怪罪泰兹卡特里波卡(Tezcatlipoca)和西沛托堤克(Xipe Totec)这两个神,或者说是白人施展了某种黑魔法。患者找到僧侣和医生,得到的建议是祈祷、洗冷水澡、用柏油擦身体,以及把黑甲虫碾碎涂在伤口上,可惜全然徒劳。成千上万的尸体在街头腐烂,无人敢接近,无人敢埋葬。许多家庭短短几天全部丧命,当局下令直接将房屋推倒以掩埋尸体。在某些聚居点,死亡人口达到一半。

1520年9月,疫情传至墨西哥谷地,10月就进了阿兹特克首都特诺奇提特兰城(Tenochtitlan)。当时该城是一个人口达25万的大都市,却在两个月内损失了至少三分之一的人口,其中包括阿兹特克的统治者库伊特拉华克(Cuitláhuac)。1520年3月西班牙舰队抵达时,墨西哥人口多达2200万,但到了12月,仅余1400万。天花只不过是第一波攻击而已。正当从西班牙来的新主人忙着自肥、向当地人横征暴敛之时,流感、麻疹等致命传染病也一波一波袭向墨西哥;到了1580年,该国人口已经不足200万。

两个世纪后,英国探险家詹姆斯·库克(James Cook)船长于1778年1月18日来到夏威夷。夏威夷群岛当时人口稠密,足足有50万人,这些人从未与欧洲或美国有过接触,因此也从未暴露在欧洲及美国的疾病之下。库克船长等人就这样把第一批流感、肺结核及梅毒病原体带进了夏威夷,后续来到的欧洲人又带来了伤寒和天花病毒。到了1853年,夏威夷的人口只剩下7万。

进入20世纪之后,各种流行病继续肆虐,夺走了几千万人的生命。1918年1月,身处法国北部战壕的士兵开始染上一种特别强大的流感,俗称“西班牙流感”,数千人因此丧生。当时的战场前线,背后是全球有史以来最有效率的供应网络:士兵和弹药从英国、美国、印度、澳大利亚大批涌来,石油来自中东,谷物和牛肉来自阿根廷,橡胶来自马来西亚,铜来自刚果。而相应的,这些地方都受到了西班牙流感侵袭。短短几个月内,大约5亿人(全球人口的三分之一)染上了病毒。在印度,总人口中有5%(1500万)因此丧命;大溪地,14%;萨摩亚,20%。而在刚果的铜矿场,五分之一的工人因此死亡。在不到一年的时间里,这次流感就夺走了大约5000万到1亿人的生命。相较之下,从1914年到1918年的第一次世界大战,死亡人数是4000万。

每隔几十年,就会有这样的大型流行病“海啸”向人类袭来,另外还有一些规模较小但频率较高的流行病,每年带走几百万人的生命。儿童的免疫力较低,特别容易染病,因此也有人将流行病称为“儿童疾病”。直到20世纪初,还有大约三分之一的儿童会因为营养不良和疾病而夭折。

20世纪,由于人口增加以及交通运输的进步,人类反而更容易受到流行病的危害。对于流行病的病原体来说,像东京或金沙萨这种现代化大都市,会是一个比中世纪佛罗伦萨或1520年的特诺奇提特兰更富饶的猎场,而且全球交通运输网络的效率也远比1918年时要高。现在,一株西班牙流感病毒用不了24小时就能抵达刚果或大溪地。这么说来,世界岂不早该是个致命瘟疫轮番肆虐的地狱?

然而在过去几十年间,流行病无论在流行程度还是影响方面都大幅降低。特别是全球儿童的死亡率更达历史低点:只有5%的儿童夭折。在发达国家,这个数字甚至不到1%。

之所以有这项奇迹,是因为20世纪的医学达到前所未有的成就,为人类提供了疫苗、抗生素、更佳的卫生条件以及更好的医疗基础设施。

之所以有这项奇迹,是因为20世纪的医学达到前所未有的成就,为人类提供了疫苗、抗生素、更佳的卫生条件以及更好的医疗基础设施。

举例来说,全球接种天花疫苗的运动就极为成功,世界卫生组织在1979年宣布人类获胜,天花已彻底绝迹。这是人类首次成功地让某种流行病完全在地球上消失。1967年,天花还感染了1500万人,夺走了200万人的生命,但到2014年,已经没有人感染天花或因此丧命。这是一场彻彻底底的胜利,世界卫生组织甚至已经不再为人类接种天花疫苗。

每隔几年,总有人警告可能又将暴发重大疫情,比如2002—2003年的“非典型肺炎”(SARS)、2005年的禽流感、2009—2010年的猪流感,以及2014年的埃博拉疫情。然而凭借有效的应对措施,受疫情影响的人数相对较少。以“非典型肺炎”为例,原本人心惶惶,担心它成为新一波的黑死病,但最后全球死亡人数不足1000人,疫情很快得以平息。

西非的埃博拉疫情暴发后,原本似乎逐渐失控,世界卫生组织也在2014年9月26日将此疫情称为“近代最严重的突发公共卫生事件”。

西非的埃博拉疫情暴发后,原本似乎逐渐失控,世界卫生组织也在2014年9月26日将此疫情称为“近代最严重的突发公共卫生事件”。

尽管如此,疫情还是在2015年年初得到控制;2016年1月,世界卫生组织宣布疫情已然平息。埃博拉病毒共感染30000人(其中11000人丧命),整个西非遭受重大经济损失,焦虑如同地震波传遍世界各地;然而埃博拉疫情一直被控制在西非,死亡人数远远不及西班牙流感或墨西哥的天花疫情。

尽管如此,疫情还是在2015年年初得到控制;2016年1月,世界卫生组织宣布疫情已然平息。埃博拉病毒共感染30000人(其中11000人丧命),整个西非遭受重大经济损失,焦虑如同地震波传遍世界各地;然而埃博拉疫情一直被控制在西非,死亡人数远远不及西班牙流感或墨西哥的天花疫情。

在过去几十年间,艾滋病造成的悲剧或许可以说是最大的一场医疗失败,但就算是这场悲剧,现在看来仍可以说是进步的象征。自从20世纪80年代初艾滋病疫情首次大暴发,已有超过3000万人因此丧生,另外还有几千万人深受身心煎熬。艾滋病这种新型传染病特别狡猾,让人很难摸清头绪、对症下药。如果感染天花,病人几天之内就会丧命,但HIV阳性的病人却可能有长达数周甚至数月的潜伏期,表面看来健健康康,却可能在不知情的情况下继续感染他人。此外,HIV病毒本身并不会置人于死地,而是会破坏免疫系统,进而使病人遭受许多其他疾病的威胁。真正杀死艾滋病患者的,其实是这些继发疾病。因此,在艾滋病开始蔓延的时候,大家很难弄清楚究竟是怎么回事。1981年,纽约一家医院收治了两名患者,一名显然死于肺炎,另一名则死于癌症,当时完全看不出来这两个人其实都是HIV病毒的感染者,感染的时间可能只有几个月,也可能长达数年。

尽管面对种种困难,但医学界意识到这种神秘的新型传染病之后,只花了短短两年时间就找到了这种病毒,了解其传播方式并提出了有效抑制疫情的方法。又过了10年,新推出的药物就已经让感染艾滋病病毒从必死无疑转变成为一种慢性疾病(至少对那些能够承担治疗费用的人来说是这样)。

想想看,如果艾滋病的暴发不是在1981年,而是在1581年,情况将会如何?当时很有可能完全找不到疫情的源头,不知道它是如何传染的,也不知道该如何抑制它(更不用说治愈了)。在这种情况下,艾滋病致死的人口比例很有可能远高于现在,而与黑死病相当,甚至是有过之而无不及。

想想看,如果艾滋病的暴发不是在1981年,而是在1581年,情况将会如何?当时很有可能完全找不到疫情的源头,不知道它是如何传染的,也不知道该如何抑制它(更不用说治愈了)。在这种情况下,艾滋病致死的人口比例很有可能远高于现在,而与黑死病相当,甚至是有过之而无不及。

虽然艾滋病对人类造成了灾难性的影响,就连疟疾这种由来已久的流行病也每年夺走数百万人的生命,但现在看来,流行病对人类健康的威胁已经远远小于之前几千年。现在绝大多数人是死于非传染性疾病,比如癌症、心脏疾病,或根本就是寿终而亡。

(癌症和心脏疾病当然不是什么新的疾病,自古以来一直都存在,只是古人平均寿命较短,还来不及死于这两种疾病罢了。)

(癌症和心脏疾病当然不是什么新的疾病,自古以来一直都存在,只是古人平均寿命较短,还来不及死于这两种疾病罢了。)

很多人担心这只是暂时的胜利,害怕黑死病一定有哪个近亲正躲在黑暗的角落蠢蠢欲动。没人能保证绝不会再有一场瘟疫席卷全球,但我们有充分的理由相信,在医生与细菌的竞赛中,医生是跑在前面的一方。新的传染病出现的主要原因是病原体基因组发生突变,使病原体能够从动物身上转移到人类身上,打败人体免疫系统,或是对抗生素之类的药物产生抗药性。现在由于人类对环境的影响,这种突变的发生和传播可能比以往更快。

然而,在与医学较量的时候,病原体的传播只有靠运气。

然而,在与医学较量的时候,病原体的传播只有靠运气。

医生则不然,他们靠的绝不只是运气。虽然科学也有许多运气成分,但医生可不是随随便便把不同的化学物质扔进试管,希望哪天凑巧制造出新药来。他们每年都在累积更多、更好的知识,用来研制更有效的药物,找到更有针对性的治疗方法。因此,虽然我们可以预见到2050年必然会有更多具有抗药性的细菌出现,但那时候的医学也很有可能比今天更能解决这些问题。

2015年,医生宣布发现了一种全新的抗生素“Teixobactin”,目前细菌对它尚无抗药性。一些学者相信,在与强抗药性细菌的战役中,Teixobactin很有可能扮演着扭转乾坤的角色。

科学家们也正在研究革命性的、与过去完全不同的新疗法,有些实验室已经开始研发纳米机器人,希望有朝一日能让它们在人体的血液中巡航,找出疾病、杀死病原体和癌细胞。

科学家们也正在研究革命性的、与过去完全不同的新疗法,有些实验室已经开始研发纳米机器人,希望有朝一日能让它们在人体的血液中巡航,找出疾病、杀死病原体和癌细胞。

细菌等微生物在对抗有机体方面可能已经积累了40亿年的经验,但要应对仿生敌人完全是新手上路,因此要形成有效的防御机制会倍加困难。

细菌等微生物在对抗有机体方面可能已经积累了40亿年的经验,但要应对仿生敌人完全是新手上路,因此要形成有效的防御机制会倍加困难。

因此,虽然我们不敢保证绝不会爆发新一波埃博拉或未知流感病毒疫情,横扫全球造成数百万人死亡,但至少我们不会认为这是不可避免的自然灾害。相反,我们会认为这是一个不可原谅的人为疏忽,要求有人为此负起责任。例如2014年夏末,有几个星期情况看起来相当不妙,似乎埃博拉病毒已经在与全球卫生机构的抗衡中占了上风,当时仓促成立了调查委员会。初步报告于2014年10月18日公布,批评世界卫生组织对疫情暴发的反应不及时,并认为这次疫情的主要责任在于世界卫生组织非洲办事处贪污腐败、效率低下。报告同时进一步批评整个国际社会反应太慢、对抗疫情的力度不够。这种批评背后的假设,正是认为人类的知识和工具已经足以防治传染病,所以如果疫情仍然失控,原因就在于人类的无能,而不是什么神的愤怒。艾滋病也是类似的例子,虽然医生早在多年前便已了解艾滋病的致病机制,但在撒哈拉沙漠以南的非洲地区,艾滋病仍持续感染并夺走数百万人的生命,现在我们也会把它看成是人为的疏失,而不是什么命运太过残酷。

所以,在这场与自然灾难(例如艾滋病和埃博拉疫情)的斗争中,看来人类是占了上风。但如果是人性自己带来的危险呢?生物科技让我们能够打败细菌和病毒,但同时也让人类自己陷入前所未有的威胁。同样的工具,在医生手上能够快速发现及治疗新疾病,但在军队和恐怖分子的手上,就可能变成更可怕的疾病和足以毁灭世界的病原体。因此我们或许可以说,流行病在未来要危及人类只有一种可能,那就是人类自己为了某种残忍的意识形态,刻意制造出流行病。人类面对流行病束手无策的时代很可能已经成为过去,但我们可能反而会有点儿怀念它。