又急于享受生活,又忙于体验情感。

——维亚泽姆斯基公爵

“我的伯父最讲究规矩,

这会儿正病得奄奄一息,

他叫人要好好孝敬长辈,

亏他想出这绝妙的主意。

他的榜样真堪称为楷模;

可是,天啊,这有多难过,

日日夜夜陪着这病人,

寸步不离把人活折磨!

得想出多么下贱的把戏,

讨取这半死老头的欢喜,

必得把他的枕头摆摆好,

还要满面愁容端上药,

我边叹息边暗自寻思:

什么时候鬼才把你抓去!”

驿车在烟尘中辘辘飞奔,

年轻浪子一路默默思忖,

按神王宙斯的最高旨意,

他是所有亲属的继承人。

柳德米拉和鲁斯兰的朋友!

无须写序文说明缘由,

现在我就向你们介绍

本书的主人公——我的好友:

他的姓氏叫做奥涅金,

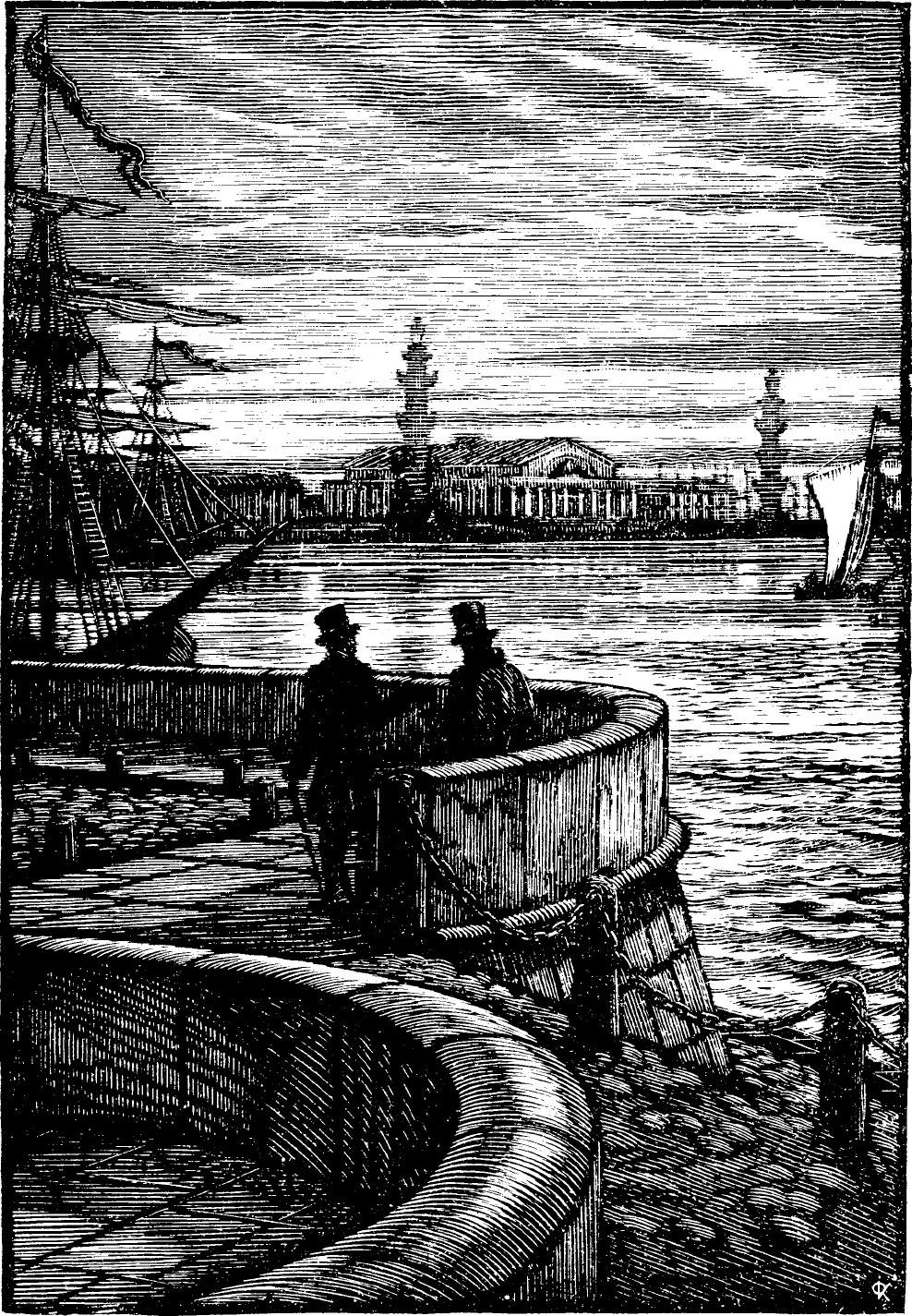

他从小生长在涅瓦河滨,

您或许也是诞生在这里,

我的读者,在此地平步青云;

我也曾在那里游荡嬉戏,

但北方却对我不怀好意。

1

1

他父亲一生忠于职守,

因挥霍而落得债台高筑,

他每年要举行三次舞会,

终于耗尽了一切财物。

叶甫盖尼运气总算不坏:

照顾他的有位法国太太

,

,

接替她的是位法国先生

,

,

孩子虽然淘气却可爱。

拉贝先生

是个穷法国人,

是个穷法国人,

为不使孩子过分伤神,

他所教的一切都马马虎虎,

不用严格的训诫叫他苦闷。

孩子顽皮,他只责备几句,

还带他到夏园去散步休息。

这时叶甫盖尼已长大成人,

到了怀着希望和愁思绵绵、

而又热情冲动的青春年华,

那法国先生被赶出了庄园。

我的奥涅金已无拘无束,

他的头发剪成最新的时式,

衣着也像伦敦的 dandy 2 ,

他终于见识了社交界的旖旎。

无论是说话还是书写,

他的法语已是无懈可击,

跳玛祖卡,他的舞步轻盈,

向人鞠躬他也潇洒飘逸。

有什么可说的,这样的人品?

社交界都说他聪明可亲。

我们大家都马马虎虎

随便学过一点儿知识,

炫耀一下我们的学问,

感谢上帝,这并非难事。

谈到奥涅金,大家都一致

(这可都是铁面无情之士)

说他是一个饱学少年,

但喜欢夸耀自己的知识:

他具有得天独厚的才能,

谈论什么都轻而易举,

重大争论中他保持缄默,

流露出博学多才的神气。

他偶尔还说句诙谐的评语,

使太太们现出会心的笑意。

拉丁语如今已不很时行,

因此我不怕说明真情,

拉丁语他懂得不多不少,

能勉强看懂题词和碑铭,

还能谈谈尤维纳利斯

的诗章,

的诗章,

在信尾写上拉丁语“祝你健康”,

《伊尼特》

他能背出一两句,

他能背出一两句,

但也常念错几个地方。

他没有那种闲情逸致

钻进尘封的故纸堆里,

寻觅历史上的故实陈迹;

但是昔日的奇闻轶事,

从罗慕路斯

直到如今,

直到如今,

他却如数家珍无所不知。

对诗艺他缺乏高度的热情,

为了音韵他不会豁出性命,

不管我们怎样帮他解释,

抑扬格和扬抑格

他总分不清。

他总分不清。

他指摘荷马

和忒俄克里托斯

和忒俄克里托斯

,

,

却读过亚当·斯密

的著作;

的著作;

他对经济学素有研究,

这方面他的论断相当深刻。

他懂得怎样使国家富强,

懂得国家靠什么生存,

知道从土地上取得纯收益后,

它为什么就不需要黄金。

可是父亲不懂得他的道理,

总是把土地抵押出去。

叶甫盖尼还懂得些什么,

我可没工夫一一细说。

但是他表现出真正的天才,

他最为精通的一门功课,

他从年轻时就为之操劳,

体验过痛苦,感觉到快活,

整日价使他愁思绵绵,

懒得动弹和闷闷不乐——

这却是奥维德

歌唱过的

歌唱过的

奇妙的学问——甜蜜的爱情,

为了它奥维德受到放逐,

结束他光辉而不驯的一生;

在摩尔达维亚荒凉的草原,

远离他的意大利家园。

……

……

……

……

他那么年轻就学会虚情假意,

会藏起希望,也会忌妒别人,

能叫人不信,也能叫人相信,

会显得失意,也会显得阴沉,

有时百依百顺,有时趾高气扬,

有时献尽殷勤,有时冷漠疏远!

沉默的时候显得那么困倦,

争辩的时候像烈火一样,

写起情书来是那么随便!

他为一人而生,只爱一颗心,

他多么会显示自己的痴情!

他的一瞥多么短暂而温柔,

多么羞怯而大胆,必要时

泪水也会充盈在他的眼睛!

花样翻新是他的拿手好戏,

他能说笑叫天真少女惊奇,

能显得无限惆怅叫人担心,

能用甜蜜的恭维讨人欢喜,

能抓住柔情蜜意的一瞬,

用他的智慧和热情去征服

天真无邪的少女的成见,

耐心等待不由自主的爱抚,

想法求取对方表白爱情,

谛听一颗心的初次颤动,

他追求爱情决不轻易罢手,

终能在幽会中和情人相逢……

可过后他会在僻静的处所,

面对面给她好好地上一课!

小小年纪他就学会挑逗,

把卖弄风情的老手引诱!

当他一心想要凌辱攻讦

情场上和他为敌的对手,

他会刻薄地讽刺挖苦!

设下圈套叫他们自作自受!

可是你们,自鸣得意的男人啊,

却和他结交往来,友好相处:

你们都对他表示亲爱关怀,

无论是哪个狡诈的丈夫,

无论是哪个多疑的老头,

还是福布拉斯

的老门徒,

的老门徒,

其中还有那傲慢的绿帽子,

他总为佳肴和老婆踌躇满志。

……

……

……

……

常有这样的事,他还在床上,

就给他送来了几封短简。

什么?请客?一点也不错,

三个人家都请他去赴宴:

这家开舞会,那家孩子过节。

我们的公子上哪儿去好些?

先到哪一家?反正都一样:

每个人家都可以去赴约。

暂时还穿着早晨的便装,

戴上宽边的玻利瓦尔帽 3 ,

奥涅金来到林荫大道上,

在那儿散一会儿步多逍遥,

而提醒他回家去吃午饭,

自有那准确无误的怀表。

夜幕降临,他登上了雪橇,

“让开,让开!”车夫一路大叫。

奥涅金海獭皮的领子上面,

亮晶晶的霜花银子般闪耀。

雪橇驰往著名的泰隆饭店 4 ,

他相信卡维林

在等他欢宴。

在等他欢宴。

一进大厅瓶塞就飞向天花板,

彗星葡萄酒哗哗冲入杯盏,

面前是带着血痕的烤牛肉

,

,

法国名厨最优秀的代表作,

年轻人的奢侈品配地菇的大菜,

还有里姆堡的新鲜乳酪,

斯特拉斯堡永不变质的馅饼

摆在乳酪和金色的菠萝当中。

他很想再来几杯葡萄酒,

解解肉丸子那滚烫的脂油,

可是怀表发出悦耳的声音,

已是新芭蕾舞开场的时候。

这位剧场里胡闹的带头人,

热烈追求漂亮的女演员,

朝三暮四的时髦青年,

值得尊敬的后台的贵宾,

奥涅金飞也似的来到剧院。

在那里每个人都自由自在,

准备为优美的击脚跳

鼓掌,

鼓掌,

给费特拉

、克娄巴特拉

、克娄巴特拉

喝倒彩,

喝倒彩,

拉莫伊娜

再来一个节目

再来一个节目

(以此来显示自己的存在)。

多么迷人的地方!想当年

讽刺喜剧的大胆的泰斗、

自由之友冯维辛

和模仿大师

和模仿大师

克尼亚日宁

在那里大显身手;

在那里大显身手;

奥泽罗夫

和年轻的谢苗诺娃

和年轻的谢苗诺娃

在那里平分秋色,共享观众

不由自主献出的眼泪和掌声;

我们的卡杰宁

也曾在那里

也曾在那里

再现高乃依

光辉的才智;

光辉的才智;

尖刻的沙霍夫斯科伊

在那儿

在那儿

演出一连串令人捧腹的喜剧,

狄德洛

在那里赢得满场盛誉,

在那里赢得满场盛誉,

在那里,在剧场的帷幕底下,

我的青春岁月也飞一般逝去。

我的女神啊!你们怎么样?

你们在哪儿?请听我悲怆的声音:

你们都在吗?是不是换了班,

另一群少女替换了你们?

我还能听到你们的合唱?

还能看见俄国的忒耳西科瑞

充满灵感在舞台上翩翩翱翔?

还是我这忧伤的眼睛再也

看不到熟人登上无味的舞台,

只好拿起失望的望远镜

注视那格格不入的人海,

我这前来娱乐的淡漠的看客,

只好默默无言地打着哈欠,

独自回味昔日的生活?

剧院已满座,包厢多辉煌,

前座和后座,到处人声沸扬,

楼座的观众不耐烦地拍手,

大幕终于沙沙响着拉上。

那么光彩夺目,那么柔弱轻飘,

随着弦乐令人陶醉的旋律,

在一群仙女的簇拥之下,

伊斯托敏娜

在舞台中间站立。

在舞台中间站立。

她一只脚轻轻点着地上,

另外一只脚慢慢地旋转,

她一会儿跃起,一会儿飞舞,

像爱奥尔

吹起的羽毛一般;

吹起的羽毛一般;

她一会儿舒展身子,一会儿弯腰,

小脚飞快地拍打着小脚。

大家都鼓掌,奥涅金走进来,

他擦着观众的脚挤进池座,

拿起双筒望远镜瞟了一下

包厢里那些陌生的女客。

每一层楼他都投去一瞥,

全都看见了,所有的面孔

和打扮只能引起他的轻蔑。

他对在座的男宾点头致意,

然后漫不经心地看了看

舞台上正在演出的舞剧,

接着回过头来打了个哈欠。

他说:“所有的节目早该换掉,

芭蕾舞我已看得不耐烦,

就是狄德洛也使我厌倦。” 5

还是爱神、魔鬼和毒蛇

在舞台上随意蹦跳和喧闹;

还是疲惫不堪的仆人

躺在大门口,在大衣上睡倒;

观众还是不停地跺脚、

擤鼻涕、咳嗽、嘘演员和鼓掌;

无论里边外边还是到处

把灯火点得明亮辉煌;

马儿还在寒风中挣扎折腾,

对身上的挽具感到愤恨;

车夫们围坐在火堆旁边

一边搓手一边咒骂着主人;

这时奥涅金已走出剧场,

赶回家里去换一套服装。

要不要我真实地描绘一番

那间幽深清静的起居室,

这位标准的时髦少年

就在那里反复换着服饰?

凡是伦敦的化妆品商人

为了换取木材和油脂

从波罗的海运来满足人们

挖空心思想要的东西,

凡是巴黎层出不穷的趣味

挑选了于它有利的手艺,

为了消遣、奢侈和满足

时髦的需要而制造的东西,

一切全用来精心装饰

这个十八岁哲学家的起居室。

皇城

的烟斗用琥珀装饰,

的烟斗用琥珀装饰,

桌上摆设着陶瓷和铜器,

雕花水晶瓶里装着香水,

娇嫩的感官都觉得舒适;

梳子和小锉都是钢制品,

各种剪刀有的弯有的直,

用来刷牙和洗刷指甲的

有三十来种不同的刷子。

卢梭

(我顺便在这里提一下)

(我顺便在这里提一下)

不理解格林

这庄重的作家

这庄重的作家

为什么敢于当着他这个

雄辩的狂士洗刷指甲。 6

这位自由和人权的卫士

这一回却显得很不明智。

谁想把指甲刷得漂漂亮亮,

他仍可做个严肃正派的人:

何必徒然同时代争吵?

流行的风习就是暴君。

叶甫盖尼是恰达耶夫

第二,

第二,

他害怕忌妒的议论非难,

衣着上他向来一丝不苟,

这种人我们称为纨袴少年。

每天至少花三个钟点,

对着大小镜子左顾右盼,

当他终于走出化妆室,

俨然像一个风流的维纳斯,

这女神要去赴化装舞会,

她穿上男装显得那么美。

我已经让你们好奇的目光

见识过最新时式的打扮,

我还可以向见多识广的世人

在这里把他的服装描写一番。

不用说,这样做有点大胆,

但描写一下我却当仁不让:

什么潘达龙,弗拉克,日列特

,

,

俄语里本没有这些字眼;

真是对不起你们,我知道,

就这样我这拙劣的文体

也已经显得芜杂古怪,

本来该少用一些外国字,

虽然过去我也常翻翻

科学院编的俄语大辞典。

我们现在不谈这件事:

最好还是赶到舞会上去,

我的奥涅金正乘着马车,

飞也似的往那里奔驰。

顺着蒙眬入睡的街道,

经过座座昏暗的楼房,

一列马车点燃了双灯,

射出道道欢乐的光芒,

在雪地上映出无数的彩虹;

四周撒满了点点灯火,

一座富丽的官邸灯光通明;

成列的窗户里人影婆娑,

无数个人头忽现忽隐,

那是些淑女和时髦怪人。

我们的主人公来到大门口,

箭一般跑过守门人的身边,

飞步登上大理石的台阶,

还用手把头发梳理一番,

走进了大厅。里面挤满人群。

音乐已奏得不大起劲,

玛祖卡舞正跳得难解难分,

到处人群拥挤,谈笑风生。

骑兵的马刺铿锵作响,

可爱的淑女们纤足飞转,

随着这勾魂摄魄的纤足,

飞转着烈火般炽热的视线,

小提琴的轰鸣压倒了那些

时髦妻子忌妒的怨言。

在充满欢乐与追求的日子里,

我对舞会真是发狂般入迷:

要表白爱情和传递信件,

哪里都没有这儿适宜。

噢,你们啊,可敬的丈夫们!

我愿意为你们忠实效劳,

请你们听听我这几句话:

我想对你们提出些忠告。

还有你们,亲爱的好妈妈,

可要看好自己的闺女:

举起眼镜注视着她们!

不然……不然,哦,我的上帝!

我为什么要写下这几句,

因为我早就不做缺德的事。

噢,在寻欢作乐的事儿上,

我已消耗掉多少生命!

然而要不是因世风日下,

对舞会我至今仍难以忘情。

我喜欢狂热的青春时光,

喜欢热闹、华丽和欢乐,

淑女们别出心裁的衣装。

我爱慕她们小巧的纤足,

在整个俄国你未必能够

找到三双娇美的秀足。

啊!我久久不能忘怀那双

小脚……我这忧郁冷淡的人

如今还记得清清楚楚,

梦中它们常激动着我的心。

痴心的人啊,究竟何时何地,

在哪片荒野你才把它忘记?

啊,小脚,小脚!如今你在哪儿?

在哪儿踏着春天的花卉?

你在东方的舒适中娇养,

在北国凄怆的雪地上面

你不曾留下丝毫的足迹:

柔软而且华丽的地毯

是你喜欢漫步的地方。

为了你,我不再沽名钓誉,

我已把家乡和流放忘记,

这难道是很久以前的往事?

青春的欢乐早已烟消云散,

就像你草地上的轻轻足迹。

狄安娜

的胸脯,福罗拉

的胸脯,福罗拉

的美貌,

的美貌,

我的朋友,这都令人神魂颠倒!

可是忒耳西科瑞的纤足,

却使我感到更加美妙。

瞧着它,它给予你的是那

无法估价的宝贵的奖赏,

它以那有限的美引起你

无穷无尽的醉人的想望。

我爱它,我的朋友爱尔维娜

,

,

无论在长长的台布下方,

在春天青翠葱茏的草地里,

在冬天火焰熊熊的壁炉旁,

在大厅里光滑的地板上面,

还是在海滨的花岗岩上。

我想起暴风雨来临前的大海,

我多么羡慕那起伏的波涛,

它汹涌澎湃,滚滚而来,

满怀爱情涌向她的双脚!

那时我多想随着滔滔波浪,

去轻吻那双可爱的小脚!

哦,即使在沸腾着青春的时代,

在那烈火般狂热的日子里,

我也没有这样在痛苦中辗转,

想去亲吻阿尔蜜达

们的小嘴,

们的小嘴,

或她们玫瑰般鲜艳的双颊,

或她们那满怀柔情的胸脯。

哦,那冲动的热情从没有

给我的心灵带来这般痛苦!

我记得另外一些时刻!

有时我隐秘的幻想任意驰骋,

我仿佛扶住那可爱的马镫……

感到小脚就在我的手中;

我的想象又一次沸腾起来,

触摸到小脚又一次使我

枯萎的心房热血沸腾,

我又是思念,又燃起爱火!……

但我这絮絮叨叨的诗琴

已赞美够了傲慢的女郎;

她们既不值得你的热恋,

也不配享受热情激荡的歌唱:

这些小妖精的话语和媚眼

都会骗人……像她们的小脚一样。

我的奥涅金怎样了?他昏昏沉沉——

从舞会回来就躺下睡觉:

这时候喧闹的鼓声早已

惊醒了扰攘不休的彼得堡。

商人起来了,小贩在叫卖,

车夫蹒跚地走向停车场,

送奶的女孩匆忙地奔走,

晨雪在她的脚下沙沙作响。

早晨愉快的喧闹苏醒了。

百叶窗已打开,家家烟囱上

升起一缕缕淡蓝的炊烟,

而准时的德国面包商

戴着他那纸制的尖顶帽,

已不止一次打开他的小窗。

这穷奢极欲的花花公子,

在喧闹的舞会中玩得筋疲力尽,

他还把早晨当做夜半,

正睡得既甜蜜而又深沉。

他直睡到午后方才苏醒,

一天的生活又安排到明晨,

虽然千篇一律却五光十色。

而明天和昨天也难以区分。

自由自在,正值美好的青春,

在情场中取得了辉煌胜利,

每一天都在欢乐中度过,

可我的奥涅金是否称心如意?

在酒宴中他还那么狂放?

难道这不损害他的健康?

不,奥涅金早就心灰意懒,

上流社会的喧闹使他腻烦,

美人儿也不能那么长久地

使他日夜不断地思念。

屡次变心实在令人懊丧,

朋友和友谊也使他厌倦。

因而,当他头痛的时候,

再不能用老办法去医治它:

拿出一瓶香槟酒把烤牛肉

和斯特拉斯堡馅饼送下,

说些俏皮话来排遣忧闷;

他虽然是个暴躁的浪子,

却终于不再欢喜决斗,

对子弹和刀剑已经厌弃。

他已患上了一种病症,

这原因早该好好探寻,

他像英国人那样消沉,

简单说,俄国人的忧郁病

已经渐渐缠上他的身;

感谢上帝,他总算不想

用枪了结自己的生命;

可是对生活却毫无热情。

他像哈罗德

那样忧郁倦怠,

那样忧郁倦怠,

出现在上流社会的客厅;

无论是流言还是打波士顿

,

,

是多情的秋波、做作的叹气,

什么也不能打动他的心,

什么也不能引起他的注意。

……

……

……

……

上流社会任性的女士们!

他首先就把你们丢在一边。

诚然,在我们这个年代,

高谈阔论真够叫人厌烦。

虽然有的女士也许能

谈论沙伊

和边沁

和边沁

的著作,

的著作,

但一般说,她们的言谈都叫人

难以忍受,虽然是无害的胡说。

而且她们还显得那么贞洁,

那么雍容华贵,聪明睿智,

那么虔诚地信奉上帝,

那么谨小慎微,循规蹈矩,

那么叫男人们难以接近,

那模样儿能叫人害上忧郁病 7 。

还有你们,标致的妙龄少女——

飞快的马车常载着你们

在那夜阑人静的时分

急驰在彼得堡的大街上,——

我的叶甫盖尼也抛弃了你们。

他不再醉心于狂热的娱乐,

奥涅金闭门关在家中,

一边打哈欠,一边拿起笔

想搞点写作,可艰苦的劳动

使他感到难受,到头来

一个字也没有流出他的笔锋,

他因此没加入那激情的行业

,

,

这行业我不想加以评论,

因为我自己也属于那一群。

他又过起无所事事的日子,

为灵魂空虚而苦恼不已,

于是又坐下——怀着雄心壮志,

想用别人的智慧充实自己。

他把书成排地摆上书架,

读呀,读呀,可是白费心思:

那都是欺骗、呓语和无聊的话,

那里不讲良心,全无意思,

一切都套上了清规戒律,

陈腔滥调,都是老一套,

新的著作也遵循旧的轨道。

他像丢下女人般丢下这些书,

连同它们那尘封的一家,

用送殡的黑绸子盖上书架。

摆脱了上流社会的清规戒律,

像他一样摈弃了世俗的浮华,

那时我和他建立了友谊。

我喜欢他不由自主地沉浸在

想象之中,我喜欢他的容貌,

他那无法模仿的古怪脾气

和那敏锐而冷静的头脑。

我愤世嫉俗,他愁闷忧郁,

我们都领略过爱情的把戏,

我们都饱受生活的磨难,

我们心中的热情都已平息;

就在我们人生的黎明时期,

等待着我们的已是人们

和盲目的福耳图那

的敌意。

的敌意。

谁真正生活过并且思索过,

谁就不能不藐视世人;

谁感受过,一去不返的日子的

幻影就不能不扰乱他的心:

他已经不再迷恋生活,

回忆像毒蛇咬噬着他,

悔恨也日夜把他折磨。

这些题目使我们的谈话

往往具有引人入胜的魅力。

奥涅金的话起初使我着急,

但是我到头来还是习惯了

他那讽刺挖苦的争辩,

习惯了他那半带愤恨的玩笑,

他那阴郁而刻薄的言谈。

就像夏天常常碰到的那样,

当那涅瓦河上的夜空

显得如此清朗而明亮 8 ,

那波平如镜的欢乐的河水,

并不映出狄安娜的面容,

我们回想起昔日的罗曼史,

回想起当年产生过的爱情,

心头又感到惆怅而欢愉,

我们默默无言地陶醉于

那柔情的夜发出的呼吸!

犹如一个梦中的囚徒,

从牢中被带到葱郁的森林,

我们就这样随着幻想

来到年轻生命的早晨。

满怀着怅然若失的心情,

凭靠着花岗岩砌成的堤岸,

叶甫盖尼默默无言地站着,

像一个诗人描写的一般 9 。

四外静悄悄,偶尔只听到

守夜哨兵相互间的呼应;

蓦地从远远的百万街传来

轻便马车驰过的响声;

只有一叶扁舟划动着桨叶,

漂荡在迷离睡去的河上:

远处的号角和粗犷的歌声,

足以使我们荡气回肠……

然而夜间的娱乐最甜蜜的

还是低吟塔索的诗章!

亚得里亚海滚滚的波涛,

啊,布伦泰河!我将看见你,

并且重新满怀着灵感,

倾听你那醉人的声息!

阿波罗的子孙视它为神圣,

从阿尔比昂

骄傲的诗琴声

骄傲的诗琴声

中

中

我认识它,对它满怀着深情。

在意大利那些金色的晚上,

我愿同那忽而谈笑忽而缄默的

豆蔻年华的威尼斯女郎

尽情享受安闲的快乐,

乘着神秘的游艇随波荡漾;

和她在一起,我的双唇将渐渐

获得彼特拉克

和爱情的语言。

和爱情的语言。

我获得自由的时刻会来临吗?

来吧,来吧!——我在向它呼求,

我在海滨踯躅 10 ,等待着天时,

向飘过的海船频频地招手。

何时我才能冒着风暴的喧腾,

同浪涛搏斗,顺着自由的海路,

开始我那自由的航程?

我该离开这寂寞的海岸了,

我将抛弃这敌视我的海涯,

在南方微微泛起的涟漪中,

在我的非洲的天空底下, 11

为乌云密布的俄罗斯悲伤,

我在那里尝过苦痛,爱过,

在那里我把心儿埋葬。

奥涅金本来要和我一起

去见识一下异国的景致,

但命运很快就决定了我们

必须分别一个长久的时期。

他的父亲那时恰好病故。

奥涅金面前立即涌来了

一大群贪得无厌的债主。

每个人都有着谋算和意见;

叶甫盖尼向来痛恨诉讼,

他对命运早已感到满意,

索性把那遗产全部奉送,

有多少损失他全然不顾,

要不,他就是早已预见

年老的伯父快一命归天。

突然他收到了一份报告,

是总管写来的,这千真万确,

说是伯父已经卧病不起,

临终之前很想和他告别。

读了这封悲伤的来函,

叶甫盖尼立即乘上驿车,

飞快地赶去见最后一面;

可是事前他已感到无聊,

准备为了留给他的财产

去叹气、忧闷和假装殷勤

(我就拿这作小说的开端);

但是当他来到伯父的村子,

看到伯父已安卧在桌上,

像献给土地爷的供品一样。

他发现满院子都是仆人;

仇敌和朋友从四面八方

赶来为已故的老头吊唁,

大家都乐于送他去埋葬。

死人终于送去入了土。

神父和宾客都饭饱酒足,

俨然办完了一件大事,

都大模大样打道回府。

我们的奥涅金在村里住下,

他拥有不可胜数的财产,

兼有工厂、森林、土地和水面,

他蔑视旧习,挥金如土,

这一回心里却很庆幸:

他多少改变了生活道路。

头两天空寂清静的田野,

蓊郁幽暗的树林的荫翳,

潺湲溪流的淙淙的歌唱,

使他感到多少有点新奇。

第三天,树林、小丘和田园,

已不能再引起他的兴趣,

后来一看到这些就打哈欠,

最后他终于彻底地明白,

在乡下还是同样地无聊,

虽然这里没有街道和府邸,

不打牌不做诗,连舞也不跳。

忧郁病早就附在他身上,

它像影子或忠实的妻室,

紧紧地跟随在他的身旁。

我生来是为了过宁静的生活,

在乡村里度过安谧的时刻;

于幽静处我的诗琴更嘹亮,

我的创作想象更生气蓬勃。

在清静的闲暇中我悠然自得,

在开阔的湖滨我独自漫步,

无所事事

是我的生活准则。

是我的生活准则。

我每天早晨醒来是为了

迎接甜蜜的安适和自由:

我不追逐浮云般的功名,

书读得很少,却睡得长久。

在已往的岁月难道我不是

在无所作为和默默无闻中

消磨掉我那神仙般的日子?

鲜花,爱情,乡村,悠闲的生活,

田野!我迷恋你们是发自心灵。

我总是乐于指出我们——

奥涅金和我之间的不同,

为了让喜欢嘲笑的读者

或者某些喜欢凭空制造

稀奇古怪的谣言的行家

在这里仔细看清我的面貌,

免得以后仍肆无忌惮地

说我像骄傲的诗人拜伦,

涂抹的总是自己的尊容,

似乎我们已经不会用

长诗来描述别人的故事,

写的只是关于本身的诗。

我要顺便指出:所有的诗人

都是虚幻的爱情的朋友。

常有这样的事,我梦见

一些可爱的人儿,我的心头

便秘密地藏起她们的倩影,

后来缪斯便复活了这些闺秀:

就这样我这悠闲的诗人,

便唱起我的理想——山中的村姑

和那萨吉尔河岸上的女俘

。

。

我的朋友,现在从你们那儿

我常常听到这样的关注:

“你的诗琴是为谁而叹息?

在一群忌妒的少女当中,

你为谁奏起动人的乐曲?

“是谁的秋波激起你的灵感,

用她的柔情蜜意来褒奖

你那深沉眷念的歌咏?

谁是你的诗歌崇拜的对象?”

朋友,说实在,没有哪一位!

为了爱情而狂热地激动,

我已尝过这种痛苦的滋味。

谁要是在热烈的诗兴里

添上爱的激情,他就是幸福的人:

他将写出加倍神圣的呓语,

他会步着彼特拉克的后尘,

抚慰心头的种种忧闷,

同时猎取诗人的荣誉,

但我爱的时候却沉默而愚蠢。

爱情过去了,缪斯已来临,

昏昏沉沉的头脑已清醒。

我无拘无束,又寻求起思想、

感情同奇妙音响的和声。

我写着,心里不再感到苦闷,

我的笔沉醉于手下的诗章,

不复在未写完的诗句旁边

画上女人的纤足和头像。

熄灭的灰烬已不能复燃,

我虽忧愁,但泪水已经流尽,

我的心灵里风暴的余波

也很快很快就要完全平静:

到那时,我将写一部长诗,

一共由二十五个篇章构成。

我已经想好了作品的结构,

想好了主人公叫什么名字。

这部长篇小说的第一章,

写到这里已可以停笔。

我把它严格地看了一遍,

有很多自相矛盾的地方,

但我却不想修改它一番。

我让它去还检查官的债,

我把这劳动果实奉献,

让那些评论家去随意褒贬。

你到涅瓦河两岸去吧,

我这刚刚问世的新作,

为我去赢得应有的名声:

不管是曲解、喧嚷或呵责!