◇ 何芳川

公元7世纪,古代亚洲的政治格局发生了巨大变化。这一改变,甚至影响了整个旧大陆的历史进程。

610年,穆罕默德(Muhammad,约570—632)在麦加开展了反对多神教和偶像崇拜的活动,倡导信仰唯一真神“安拉”(通用汉语的穆斯林称“真主”,通用波斯语的穆斯林称“胡达”);622年,穆罕默德率信徒迁往商业城市麦地那;630年,统一阿拉伯半岛。

此后,在“圣战”的大旗下,阿拉伯人东征西讨,所向披靡,迅速建立了地跨三大洲的阿拉伯帝国。这是一个由《古兰经》与“圣训”治理的伊斯兰教神权哈里发国家。阿拉伯帝国雄霸一世。其经略的主要方向在西方。就东向扩张而言,629年,阿拉伯圣战大军出袭当时属于东罗马帝国的叙利亚地区,此后,又经过一系列战争,灭掉了东方强国萨珊波斯,并将自己的势力渐次东扩。

与此同时,在东亚地区,中国经过魏晋、南北朝的长期割据局面,终于迎来了统一的隋、唐帝国大盛时期。特别是大唐帝国,气宇恢宏,名震四方;贞观盛世,开元大治,国力雄强,中国古代社会跃升到一个新的历史平台。贞观年间,唐帝国西、北方向上的“四夷君长”共同拥戴雄才大略的唐太宗为天下共主“天可汗”。大唐势力,越过葱岭,扩展至中亚地区,并在西域设立了龟兹、于阗、疏勒和焉耆(后改为碎叶)“安西四镇”。

在阿拉伯帝国与大唐帝国之间,又崛起了强盛的吐蕃国家。634年吐蕃赞普弃宗弄赞(即松赞干布)遣使入唐;638年即入侵松州。虽然唐帝国采取和亲政策,先后遣嫁文成公主、金城公主,但不断兴盛的吐蕃仍不断北向争锋。中国西北乃至中亚、南亚广大地区,形势错综复杂。

丝绸之路,由于上述三方的政治、经济需要,在这一时期有了飞速发展。

大量的使节、商人、僧侣在这条古代商道上往返奔波,风尘仆仆,络绎不绝。

隋人裴矩在《西域图记》的序文中,概述了以敦煌为起点的丝路具体路线。分别由北、中、南三条道路西通西海(古代中国对波斯湾、阿拉伯海、红海、地中海等的总称)。

北道,自伊吾(哈密),经蒲类海(巴里坤)、吉木萨尔、石河子、伊宁,渡伊犁河,过中亚草原、高加索,抵拜占庭。

中道,自高昌(吐鲁番),经龟兹,出葱岭,走费尔干纳、康国(撒马尔罕)、安国(布哈拉)、波斯,抵地中海滨。

南道,自鄯善(若羌),经于阗(和阗),朅盘陀(塔什库尔干),越葱岭,走护密(阿富汗瓦罕谷),经阿姆河以南的悒怛(昆都士)、帆延(巴米安),入北婆罗门(北印度),至印度河口,接海路远赴非洲。

显然,这三条路线大致是由汉代路线传承、发展而来的。

东晋高僧法显、唐代高僧玄奘赴印度取经,所经由的正是三条路线之中的南道。例如,法显自长安出发,经兰州、张掖、敦煌,渡沙河至鄯善(今若羌),再走焉耆、于阗、子合国(今叶城),过葱岭(于麾国、竭又国)而入印度(天竺)。法显先到克什米尔西北部的达丽尔(北天竺陀历)。然后渡河至今巴基斯坦北部的乌苌国;由此南下,至宿呵多国,再东下至南沙瓦(犍陀卫)国,今拉瓦尔品第西北的竺刹尸罗国。再从白沙瓦周游北天竺、中天竺各地。

此外,由于吐蕃邦国的兴盛,特别是文成、金城公主的远嫁和亲,我国西藏地区也加入了中古时期旧大陆文化交流的大循环网络,并且为丝绸之路贡献了一条新路线——西藏道。

唐代高僧义净往返印度的路线,对此有清晰的记载。

义净前往印度时,“途经速利,过睹货罗,远跨胡疆到吐蕃国,蒙文成公主送往北天”,返程时,“路次泥波罗国,蒙王发遣,送至吐蕃,重见文成公主,深致礼遇,资给归唐”。

古代大地理学家托勒密在其《地理志》中,也曾模糊地记载说,“……还有一条通到印度华氏城(今巴特那[Patna],印度比哈尔邦首府)”。 [1] 季羡林考证此路,应由甘肃、青海南下,越喜马拉雅山,经锡金,至巴特那。

到了公元8世纪中叶以后,特别是赤松德赞(755—797在位)时期,由于安史之乱,大唐势力退出河西。吐蕃乘机占有河西走廊与塔里木盆地南沿地区,扩向帕米尔高原,与阿拉伯人抗衡于中亚。

西藏道的地位,因此而更显重要。

西藏道的地位,因此而更显重要。

不过,从总体上看,除了元朝统治那一段短时期欧亚大陆交通畅达之外,自唐中叶以后,陆上丝绸古道是日趋衰颓的。

这由盛转衰的转折点,就发生在公元8世纪中叶。具体的标志,是751年的怛逻斯战役和755年的安史之乱。安史之乱令唐帝国元气大伤。陆上丝道衰象已显。诗人杜甫(712—770)对此感觉敏锐。关于丝路,诗人吟道:“逆气数年吹路断,蕃人闻道渐星奔”(《喜闻盗贼蕃寇总退口号五首》其三),并发出了“乘搓断消息,无处觅张骞”(《有感五首》其一)的浩叹。宋代积贫积弱,从一开始就面临北方辽、金政权的严重威胁,以及西方西夏政权的阻隔,几乎无法经略陆上丝绸古道。“南渡以后,国土日蹙,一切倚办海舶”(清·顾炎武《天下郡国利病书》),更是由陆转海的一次巨大转折。

应该注意到,陆上丝绸古道的衰落也并非一直直线下滑,而是有着起伏的。例如在我国元朝时期,由于蒙古西征与四大汗国的建立,陆上丝绸之路一度甚为通畅,贸易活动亦极为发达。大明帝国自永乐皇帝逝后,在西北方向上力采守势,退入嘉峪关自保,此后丝绸古道才真正衰落下来,即使在大清盛世时也难恢复元气了。

促成陆上丝路衰落的,还有一个极为重要的因素,就是陶瓷贸易的兴起。从唐代开始,瓷器在中国对外输出中,逐渐成为大宗货物,成为继丝绸之后,又一项中华文明标志性的代表物。唐代的青瓷、白瓷和彩绘瓷器都颇为精美,深受亚非地区各族人民喜爱,直至畅销地中海世界。由于南北朝以降中国经济重心的逐渐南移,中国陶瓷业中心多在远离陆上丝绸古道的南方地区,距离沿海反而近便得多。如青瓷的主要产地在越州(今浙江余姚),黄褐釉瓷以洪州(今江西南昌)见长;而长沙官窑的斑彩更是别具一格。

精美的华瓷外销,陆上交通,晓行夜宿,辗转搬运,极易破损;而靠海路运输,则不虞路途之遥。而且,海路运输比之陆上运输,不仅安全、安稳,载量也大得多。据估计,一支由30头骆驼组成的沙漠商队,只能装载9000公斤货物,而一艘海船则可载船货60万至70万公斤,相当于两千头骆驼的运输量。二者的优劣是显而易见的。

有了巨大的社会需求,就会有航海业的全面飞跃与提升。

三国时期,中国的海船就与两汉时代不可同日而语。当时中国的造船业造出的海舶,“大者长二十余丈,高去水二三丈,望之如阁道,载六七百人,物出万斛”。

同时,从域外学习了风帆技术,“其四帆不正向前,皆使邪移,相聚以取风吹”。

同时,从域外学习了风帆技术,“其四帆不正向前,皆使邪移,相聚以取风吹”。

唐代造船技术进一步提高,能建造长达50~60米的巨舶,可载500~600人。特别要指出的是,唐船开始使用水密隔舱,即使海上遇难,船体破损,一二船舱进水,仍能保证不沉。这种技术,比欧洲要早900年。宋代海船“上平如衡,下侧如刃”,结构坚固,稳定性好。特别是使用了指南针导航,“舟师识地理,夜观星,昼则观日,阴晦观指南针。”

此时的中国海船已能胜任远洋航行,从根本上改变了汉代“蛮夷贾船,转送致之”的情况。中国大型海舶经常出现在红海、波斯湾,给域外作家留下了深刻印象。公元9世纪中叶,阿拉伯商人苏莱曼(Sulaman,约9世纪)记载了中国船舶经常停泊在波斯湾的西拉夫。

此时的中国海船已能胜任远洋航行,从根本上改变了汉代“蛮夷贾船,转送致之”的情况。中国大型海舶经常出现在红海、波斯湾,给域外作家留下了深刻印象。公元9世纪中叶,阿拉伯商人苏莱曼(Sulaman,约9世纪)记载了中国船舶经常停泊在波斯湾的西拉夫。

10世纪中叶,阿拉伯大旅行家马苏第(Masudi,?—956)则提到中国船舶经常航行到“阿曼、西拉夫、奥波拉和巴士拉”。

10世纪中叶,阿拉伯大旅行家马苏第(Masudi,?—956)则提到中国船舶经常航行到“阿曼、西拉夫、奥波拉和巴士拉”。

12世纪的阿拉伯地理学家伊德里西(Idrisi,1100—约1165)更记载了中国船舶常到幼发拉底河口及亚丁一带。

12世纪的阿拉伯地理学家伊德里西(Idrisi,1100—约1165)更记载了中国船舶常到幼发拉底河口及亚丁一带。

唐代贾耽(730—805),汇集了当时的航海知识,详尽地记述了中国对外的海上航线。他撰写的《皇华四达记》,指明了“广州通海夷道”,由广州出发,经印度支那半岛、马来半岛、苏门答腊、斯里兰卡,直抵波斯湾头的航线与3个月的详尽航程。他还记载了大约自东非海岸经阿拉伯半岛南岸与波斯湾相接的另一航线,显示了中国船舶可能已达东非沿岸的最远航程。

这条海上通道,就是由中国与亚非各族人民共同开辟、经略并日臻完善的海上丝绸之路。

我国唐宋时期海上丝绸之路的大兴盛,不仅是中国造船业与航海业的独家贡献,当时东南亚、南亚、波斯、阿拉伯各地的人民,特别是滨海各族均有不俗的表现。继三国时期著名的东南亚海船“扶南大舶”之后,南亚、东南亚地区出现了令人注意的昆仑舶。同时,斯里兰卡的锡兰舶、狮子国舶也负盛名。史料记载它们“梯而上下数丈”“长二十丈,载六七百人”;法蒂玛王朝时期(Fatimids,909—1171)的埃及大商人家族卡里米集团,拥有数以百计的海舶,在印度洋各地游弋。据记载,东南亚、南亚等地区的海船,建造时无需铁钉,而是用桄榔须系结,再以橄榄糖浆泥之,入水如漆,坚固无比。

中外海舶在西太平洋和印度洋往返交易,使海上丝路呈现出一派繁忙兴盛的景象。当时的中国诗人们,热情讴歌了这一盛况:

“连天浪静长鲸息,映日帆多宝舶来。”(唐·刘禹锡《酬南海马大人诗》)

“千门日照珍珠市,万瓦烟生碧玉城,山海是为中国藏,梯航尤见外夷情。”(宋·程师孟《题共乐亭》)

除却南海丝道外,唐宋时期还迎来了东海丝道的活跃。

古代中国与朝鲜半岛、日本列岛的海上交通,溯自久远。秦始皇派徐福率童男童女出海求仙药,船队可能抵达日本。日本福冈地区出土的“汉委奴国王印”

明确反映了两汉时期中日之间的海上往来。日本遣隋使、遣唐使的访华,更呈海上交通的规模化、密集化态势。据统计,隋朝37年中,日本派遣隋使5次;唐代自630年到834年,在前后204年间共派遣唐使18次,平均每11年一次。其中,16次到达中国(894年最后一次任命的遣唐使,未成行)。遣唐使的规模也日益扩大,从初期的250人左右,增加到500人左右,船只也由2艘增加到4艘。据估计,其间遣唐使的船只,大约有四分之一长眠海底。由于航海与造船技术的进步,从日本到中国的航线,也由原来的近海沿岸航行,转向从九州的筑紫启航,经平户、五岛列岛待风,再顺风横断东海,到达长江口一带登陆。至于新罗王国与大唐长达280年的交往中,双方使节往返,共计161次,绝大多数是从海路来去的。当时新罗对华海上交通,北至山东半岛,南至长江一带。新罗诗人吟唱道:“朝发此楼前,未午棹入南蛮天。”虽为夸张,却反映了当时中朝之间海上往来的亲密关系。

明确反映了两汉时期中日之间的海上往来。日本遣隋使、遣唐使的访华,更呈海上交通的规模化、密集化态势。据统计,隋朝37年中,日本派遣隋使5次;唐代自630年到834年,在前后204年间共派遣唐使18次,平均每11年一次。其中,16次到达中国(894年最后一次任命的遣唐使,未成行)。遣唐使的规模也日益扩大,从初期的250人左右,增加到500人左右,船只也由2艘增加到4艘。据估计,其间遣唐使的船只,大约有四分之一长眠海底。由于航海与造船技术的进步,从日本到中国的航线,也由原来的近海沿岸航行,转向从九州的筑紫启航,经平户、五岛列岛待风,再顺风横断东海,到达长江口一带登陆。至于新罗王国与大唐长达280年的交往中,双方使节往返,共计161次,绝大多数是从海路来去的。当时新罗对华海上交通,北至山东半岛,南至长江一带。新罗诗人吟唱道:“朝发此楼前,未午棹入南蛮天。”虽为夸张,却反映了当时中朝之间海上往来的亲密关系。

这样,我们可以清楚地看到,唐宋时期,在东北亚地区,在中国的山东半岛、长江口以及东北沿海诸口岸,朝鲜半岛诸口岸,以及日本列岛诸口岸特别是本州与九州地区之间,形成并发展了一个关系相当密切,规模相当庞大的海洋贸易网络,我们可以称之为古代西太平洋半环贸易网的北路网络,同时也是古代海上丝绸之路中的重要干线——东海丝路。这条海上丝路,同整个海上丝绸之路一样,并非呈单线状,而是呈网络状。它沟通了中、朝(韩)、日三大民族,促进了东亚地区总体文明的进步。

在中国历史上,就海上丝路而言,元代是一个比较特殊的历史时期。一方面统治者在对外关系上,习惯于东征西讨,先后对日本、朝鲜、缅甸、印尼等国用兵,一度在相当程度上损害了海上丝路的贸易与交往;然而,元朝统治者又十分重视海外贸易。因而海上丝路虽则一度遭到损害,但迅速得到恢复,并且获得了长足发展。

元代中国的造船业更见发达。据元末史料记载,远航印度洋、阿拉伯海的“华船之构造、设备、载量皆冠绝千古”“舶之大者,乘客可千人以上”“海船一载千名”“大型之船有四层甲板”“一般之船室每至五六十之多”“普通四桅,时成五桅、六桅,多至十二桅”。

著名的阿拉伯大旅行家伊本·白图泰(ibn-Battutah,1304—1377)在来华之前,就曾在印度科泽科德港众多国家的船舶中,发现了13艘来自中国的船舶。他还指出:“中国海域全由中国船只航行。”

[2]

话虽夸张,却可见中国海船之盛。事实上,宋元以降,波斯、阿拉伯、印度等地的海岸,确实多愿乘华船来华交易,盖因中国海船坚固安全。

著名的阿拉伯大旅行家伊本·白图泰(ibn-Battutah,1304—1377)在来华之前,就曾在印度科泽科德港众多国家的船舶中,发现了13艘来自中国的船舶。他还指出:“中国海域全由中国船只航行。”

[2]

话虽夸张,却可见中国海船之盛。事实上,宋元以降,波斯、阿拉伯、印度等地的海岸,确实多愿乘华船来华交易,盖因中国海船坚固安全。

广州之外,福建的泉州(刺桐)也迅速崛起。在伊本·白图泰的笔下,“刺桐是世界巨港之一。甚至可以称作世界最大的海港。我亲见港中寄碇的大船约百艘,小船更多得不可胜数。”

[3]

元代大旅行家汪大渊,就曾在14世纪30年代,两次“附舶以浮于海者数年”,

“越数十国”。他根据亲历、见闻,撰成《岛夷志略》。全书共记载了220多个国名与地名,涉及范围从菲律宾到东非沿岸广大地区。可见当时海上丝路之盛。

“越数十国”。他根据亲历、见闻,撰成《岛夷志略》。全书共记载了220多个国名与地名,涉及范围从菲律宾到东非沿岸广大地区。可见当时海上丝路之盛。

明代的郑和远航,带来了海上丝绸之路的鼎盛局面。这支古代世界规模最大、技术最先进的海上船队,“云帆高张,昼夜星驰”,遍访东南亚、南亚、西亚直至东非30多个国家和地区,架起了一座通商与友好交往的桥梁。

明代中叶以后,西方近代殖民主义浪潮连波而至,古代海上丝绸之路与海洋贸易网络逐渐被破坏、被利用、被取代。陆上丝绸之路则更形凋敝。当19世纪末20世纪初西方探险家们来到中亚地区与我国新疆等地,就只能在瀚海热风中努力寻觅丝绸古道上的遗存了。

综上所述,我们可以看到,从隋唐到明清,在陆、海交通与贸易大发展的基础上,中外文化交流在更广阔的大背景下,以更大规模在更高层次展开;而且,比起上一历史时期来,中古时期的中外文化交流成果更加辉煌。

首先,在唐宋以后,陶瓷上升为中国对外输出的主要商品之一。同时也成为中华文明在域外标志性的代表物。中华瓷器深受各国人民喜爱。史料记载:“中国青瓷盘碗等品,丝绫绢珠等物,甚爱之”;

“最喜青花瓷器”;

“最喜青花瓷器”;

“好市华人磁瓮”。

“好市华人磁瓮”。

东南亚地区诸国,是古代中国构建的华夷秩序中朝贡贸易的基本组成部分。中国瓷器的输出,对这一地区人民的社会生活的进度与文明程度的提升,起了重要的推动作用。东南亚地区对华瓷的需求量之大,可以从沉船打捞中窥见一斑。1999年,在苏门答腊与爪哇之间海域发现一艘沉船,是1822年从厦门驶往爪哇的中国海船“泰兴号”。从这艘沉船打捞上来的瓷器,竟有35万件,都是产于福建德化的青花瓷,有杯、盘、碟、碗、罐、花瓶,等等。这批瓷器于2000年斯图加特拍卖,引起轰动。

东北亚地区对华瓷的需求,也可从另一艘沉船的打捞中看出。1976年,在韩国全罗道新安郡道德岛附近海域发现沉船一艘。经考察,这艘古船应在元朝中叶从明州或泉州、福州驶往日本途中遇难的。在打捞所获的17947件各种文物中,瓷器有16792件,占全部文物的93%。这些瓷器,除三件高丽青瓷和少量的日本陶瓷产品外,绝大部分是中国宋元时期的产品,其中龙泉青瓷多达九千六百余件,而景德镇白瓷也有四千八百余件。

在南亚次大陆,从东海岸到西海岸,多处发现14—18世纪的华瓷。其数量之多,用日本学者三上次男的话来形容,就是“多得令人发腻”。例如,在印度东海岸著名的阿里卡梅杜遗址,就发现有宋代中国瓷器,内中还有一只保存完好的宋代龙泉窑青瓷大碗,现珍藏在德里印度国立博物馆。20世纪80年代,印度考古学家在次大陆南端帕里亚八丹发现了13—14世纪的中国陶瓷残片,数量上千,其中60%是龙泉青瓷。经考证,帕里亚乃泰米尔语“大”的意思。故而帕里亚八丹,恰恰就是我国元代大旅行家汪大渊在《岛夷志略》中记述的国家“大八丹”!同样的,《岛夷志略》中记述的“小 喃”“货用金银,青白花器”,经日本学者藤田丰八考证,喃,即“Knulam”,也就是伊本·白图泰塔笔下的卡伦港。那位摩洛哥大旅行家在该港见到了进行陶瓷等交易的中国商人。此外,在斯里兰卡也发现了10—13世纪用来献佛的华瓷。

根据三上次男的实地考察,在印度、斯里兰卡以西、东非以东的广大地区的七十多个遗址,发现了8、9世纪唐中后期到14、15世纪元末明初的中国陶瓷。而在东非沿岸古代城邦的遗址上,中国瓷片多到用铲子随便一铲,就可以得到,以至于英国考古学家惠勒认为:“就中世纪而论,10世纪以后的坦噶尼喀地下埋藏的历史是用中国瓷器写成的。” [4]

在穆斯林文明的中心地区,如伊朗、伊拉克、埃及等地,由于中古文明的高度发达,对于中国陶瓷的需求,就不仅限于器物的使用,而是更加偏重于一种美的意境的追求与享受。851年前曾到中国游历的苏莱曼就记载说:“(中国)瓷盅晶莹透明如同玻璃,在外面隔着器壁竟能看清里面存放的水。”

伯希和称这是“西方关于瓷器的第一次描述”。

伯希和称这是“西方关于瓷器的第一次描述”。

在伊拉克,伊本·法基在902年记述说:“来自中国的货物中,最受欢迎的是精巧的青瓷和白瓷。”

在伊拉克,伊本·法基在902年记述说:“来自中国的货物中,最受欢迎的是精巧的青瓷和白瓷。”

在阿拔斯王朝(Abbasid,750—1258)哈里发哈仑·拉希德(786—806在位)时,呼罗珊的总督阿里·伊本·伊萨曾献给过去巴格达宫廷中从未见过的20件中国御用瓷器。随之送去的还有2000件中国日用瓷器, [5] 可见宫廷需用之繁。

在伊朗,萨非王朝(Safavids,1502—1736)统治者的祖先谢赫·伊萨克的家乡阿德比尔神庙,曾珍藏有中国瓷器一千六百余件。在古波斯宫廷档案中发现的萨非王室致明朝皇帝的17件书信中,有4件明白要求中国运送瓷器。

更为有趣的是,明代烧制的青花瓷器中,出现了阿拉伯经文与波斯经文。北京故宫博物院的藏品中就有正德年间带阿拉伯与波斯经文的瓷器二十余件。其中,有一件青花鸡心式瓷碗,开光后内有波斯文“君王”“永恒”“兴盛”“君王长存”“万世昌盛”等字样。显然,这是应波斯萨非王朝需求而特意烧制的。或者,这样的瓷器就是萨非王朝的订货。除了宫廷需用,华瓷还用于神庙。1587—1629年在位的君王阿拔斯一世,在1611年敬献神庙时,一次就献上华瓷1162件。陶瓷之用,甚至流播民间。伊朗百姓使用华瓷很普及,甚至“早餐喝牛奶也用瓷杯”。

[6]

更为有趣的是,明代烧制的青花瓷器中,出现了阿拉伯经文与波斯经文。北京故宫博物院的藏品中就有正德年间带阿拉伯与波斯经文的瓷器二十余件。其中,有一件青花鸡心式瓷碗,开光后内有波斯文“君王”“永恒”“兴盛”“君王长存”“万世昌盛”等字样。显然,这是应波斯萨非王朝需求而特意烧制的。或者,这样的瓷器就是萨非王朝的订货。除了宫廷需用,华瓷还用于神庙。1587—1629年在位的君王阿拔斯一世,在1611年敬献神庙时,一次就献上华瓷1162件。陶瓷之用,甚至流播民间。伊朗百姓使用华瓷很普及,甚至“早餐喝牛奶也用瓷杯”。

[6]

海外发现华瓷最集中的地方,当推埃及开罗南边的古城富斯塔特。大量的中国陶瓷制品经海运抵达红海北部诸口岸,然后向这里集中。在古城遗址上,人们发掘到陶瓷残片达60万—70万件。其中,华瓷就有1.2万片之多。其中有唐代越窑青瓷,大部分是宋代青瓷,多属新青与龙泉窑。

特别值得提及的是,埃及人从法蒂玛王朝时期开始仿制中国陶瓷。有一位名叫赛义德的工匠,仿宋瓷成功,传授了许多徒弟。他们初仿青瓷,再仿青花瓷,在形状花纹上都模仿中国瓷器,只是瓷胎用埃及本地的陶土。至15世纪初,据伊朗传道师纳绥尔·胡斯罗说,埃及工匠仿制中国瓷器的工艺已达到很高水平。当时的埃及瓷器,“十分美妙和透明,以致一个人能透过瓷器看见自己的手”。

特别值得提及的是,埃及人从法蒂玛王朝时期开始仿制中国陶瓷。有一位名叫赛义德的工匠,仿宋瓷成功,传授了许多徒弟。他们初仿青瓷,再仿青花瓷,在形状花纹上都模仿中国瓷器,只是瓷胎用埃及本地的陶土。至15世纪初,据伊朗传道师纳绥尔·胡斯罗说,埃及工匠仿制中国瓷器的工艺已达到很高水平。当时的埃及瓷器,“十分美妙和透明,以致一个人能透过瓷器看见自己的手”。

正是由于陶瓷对域外流播的持久不衰,且大多是通过海路外运与外销,因此一些学者认为,历史上这条东西方之间的大海道,甚至不应被称为海上丝绸之路,而应称其为海上陶瓷之路。同时,西方学术界对这一海道,也早有“香料之路”的美称。笔者有鉴于唐宋以后海上输出以陶瓷日显重要,也曾使用过“海上丝瓷之路”的用语。

然而,海上丝绸之路,仍应是上述诸般名称中的首选。这是因为,中国丝绸在整个古代始终在海外市场上备受欢迎;尽管不少民族与国家通过学习,已经会生产各具特色的丝织品,但中国丝绸仍旧千年一贯,独领风骚,始终保持着中华文化头牌代表的地位。而陶瓷,至多达到与丝绸并驾齐驱的程度。

隋朝时,常骏出使赤土国,受到隆重接待,该国特派30艘船出迎华使,而常骏带去“赏赐”赤土国王的礼物,就是丝绸5000段(匹)。

唐朝时,贞元二十一年(805),赏赐日本遣唐使团,绢1350匹。须知,此时大唐帝国已经越过其鼎盛时代,逐渐走向下坡。

宋朝时,据日本太宰府文书,查到中国泉州李充的私人船舶到日本贸易。船货共计5种,其中3种是丝织品,共80匹。

汪大渊在《岛夷志略》中,记载了从越南到马八儿(印度西海岸),直到天方(麦加)的海路贸易。首宗货物就是丝织品。另据记载,1293年,元朝从朝鲜购得千里马1万匹,用来交易的就是2万匹丝绸。14世纪上半期,中国使节访问埃及,带去赠给当时埃及素丹纳塞尔(SultanNasser Mahmud Ben Tatar)的,是700匹织锦,其中有些上面还织着素丹的大名。

明代郑和下西洋。随员马欢、费信等撰写《瀛涯胜览》《星槎胜览》,凡讲到当地特产之后,都特别提到交换手段。除金银等贵金属外,首宗多是丝货,即:“货用金银、丝纻……”

据估计,清代中日之间的贸易中,丝货仍占到60%。

特别要指出的是,中国丝货仍然大批远销欧洲,甚至美洲。

从13世纪末以降,中国丝绸锦缎又成为意大利各地显贵及罗马教廷的时兴衣料。当时的绘画与考古实物发掘都反映和证实了这种状况。例如,从画家西蒙尼·马尔蒂尼(Simone Martini,1284—1344)完成于1317年的作品《图鲁斯的圣·路易为那不勒斯国王罗伯特加冕图》中,可以清晰地看出圣·路易所配的主教冠带和教袍缎带都是中国的丝织品。

16世纪以后,西班牙人占领了菲律宾群岛,开辟了马尼拉大商帆(ManilaGallleon)贸易。中国丝绸又跨越浩瀚的太平洋,运往美洲,在那里畅销各处,大受欢迎。

直到近代,当托梅·皮雷斯论及中美关系的时候,仍然清楚地指出,“中国输出的大宗商品为本色生丝,数量甚巨;大量散装的彩色丝绸……他们将丝绸视作主要商品……许多中国式样的织锦缎,以及不计其数的瓷器”。

这里,瓷器仍然排序在丝绸之后。

这里,瓷器仍然排序在丝绸之后。

由于海陆两方面大量丝货、瓷器等中国器物文化成果的向外传播,中国商品货币经济的影响也远及海外。特别是中国铸币,不仅在广大海外诸国成为不可或缺的交换手段,直接促进了那些邦国货币经济的萌生或发展,而且还成为海外许多民族人民贮存财富的特殊手段。例如,仅在印度尼西亚巴厘岛,就出现了中国铜币重达1000吨!在斯里兰卡北部的马霍城堡,发现了宋元铜币1364枚。另外,在东非一些珊瑚井中,也发现深藏其中的中国铜币。

特别要指出的,是古代中国四大发明的西传。

纸是中国的伟大发明之。1900年,斯文·赫定(SvenHedin)在楼兰古墟发现了许多纸,其中,有年号者为公元252年、265年和310年,等等。这充分说明了,公元3世纪,纸张已经传到我国新疆地区。此后吐鲁番、高昌、焉耆、库车、叶尔羌、和阗陆续发现了南北朝到隋唐时期的纸。斯坦因发现和阗字纸,时为781年。有学者认为,最晚在6世纪,新疆已有了当地自造的纸。大约在7世纪,造纸术开始从新疆外传。怛逻斯之役,唐军败北。“中国的战俘把造纸法输入撒马尔罕。从那以后,许多地方都造起纸来,以满足当时存在着的需要。”

伴随着阿拉伯帝国的繁荣和穆斯林文明的发展,纸张的制造与使用大大推广。794年,在帝国首都巴格达也开办了一家造纸工场。造纸术大约在9世纪末传入埃及。到了10世纪末,纸张已取代了埃及人数千年来使用的纸莎草纸(Papirus)。一封写于9世纪埃及的信,在结尾时特别注明:“用纸莎草纸书写,请原谅。”其实,这封信是写在一张质地最好的莎草纸上的,而写信的人仍要为自己没有用纸张书写而特地致歉,这说明当时纸张已经成为时兴的书牍材料。到了1040年,一位波斯旅行家十分惊异地记载了他在埃及见到的情况,在开罗,“卖菜的小贩都随备纸张,把任何卖出的东西,都用纸包裹”。

伴随着阿拉伯帝国的繁荣和穆斯林文明的发展,纸张的制造与使用大大推广。794年,在帝国首都巴格达也开办了一家造纸工场。造纸术大约在9世纪末传入埃及。到了10世纪末,纸张已取代了埃及人数千年来使用的纸莎草纸(Papirus)。一封写于9世纪埃及的信,在结尾时特别注明:“用纸莎草纸书写,请原谅。”其实,这封信是写在一张质地最好的莎草纸上的,而写信的人仍要为自己没有用纸张书写而特地致歉,这说明当时纸张已经成为时兴的书牍材料。到了1040年,一位波斯旅行家十分惊异地记载了他在埃及见到的情况,在开罗,“卖菜的小贩都随备纸张,把任何卖出的东西,都用纸包裹”。

可见,纸张不仅已成为埃及人民普遍的书写材料,而且成为具有多种使用价值的生活用品。12世纪,造纸术由埃及西传摩洛哥,并从那里传入西班牙、意大利等欧洲地区。

可见,纸张不仅已成为埃及人民普遍的书写材料,而且成为具有多种使用价值的生活用品。12世纪,造纸术由埃及西传摩洛哥,并从那里传入西班牙、意大利等欧洲地区。

至于中国的纸张传往印度的时间,以前鉴于11世纪以后印度才有了纸写的典籍,而此前多用树皮、兽皮、金属板以及贝叶书写,加之法显记述“北天竺诸国皆师师口传,无本可写”(《佛国记》);义净更记述“口相传授,而不书之于纸叶”(《南海寄归内法传》)。故而一般认为穆斯林在12世纪才将纸带到印度。

季羡林经过深入考证,因义净接触到梵文的“纸”,认定7世纪末印度语言中已有了纸字。

季羡林经过深入考证,因义净接触到梵文的“纸”,认定7世纪末印度语言中已有了纸字。

随造纸术西传的,是中国古代先进的印刷术。公元7世纪,中国发明了雕版印刷术。首先向朝鲜和日本流播。10世纪初,中国的雕版印刷术辗转传入埃及。在穆斯林世界,出现了伊斯兰教的印刷品。在此基础上,中国的纸币印制技术也传入穆斯林世界。波斯语称纸币为cāū(音钞),保留了中文的译音。

伊斯兰桂冠诗人巴那卡特所著《智慧国·中国人》盛赞中国印刷术,说中国人保存宝书,写在木板上,刻印存放,“因此他们的书不会有任何增删,完全可以凭信。他们的史籍便靠了这个得以流传。”

[7]

伊斯兰桂冠诗人巴那卡特所著《智慧国·中国人》盛赞中国印刷术,说中国人保存宝书,写在木板上,刻印存放,“因此他们的书不会有任何增删,完全可以凭信。他们的史籍便靠了这个得以流传。”

[7]

公元1260年,埃及马穆鲁克王朝(Mamuluk Sultanate,1250—1517)开国君主巴伯尔斯(BaybarsI,1223—1277在位)在叙利亚击败蒙古西征军,阻止了蒙古人西进的势头。在这场战役中,埃及人缴获了蒙古人带来的先进武器——火药装备的各种热兵器:火枪、火炮、炸雷,等等。从此,中国古代又一大发明——火药,传入西方。埃及人称火药为“中国雷”。同时由蒙古人那里传入火药技术的还有伊朗等国。当时西亚各国文献将火器称为“契丹火轮”“契丹火枪”等等。14世纪,埃及开始仿造中国火器,可用火枪发射“火箭”;又研制成功发射铁丸的火器。更制作出发射大炮弹、射程甚远的钢炮。火药与火器继续西传,经摩洛哥传入欧洲。到16世纪葡萄牙殖民者初次来到中国时,他们已经可以用“铳声如雷”“炮声殷地”的先进武器,在火药的故乡——中国耀武扬威了。

中国人在唐宋时期开始将指南针用于航海,

指南针指航的技术在当时亚非诸国海上交通与贸易十分兴旺的条件下,自然不胫而走,迅速流传海外。据学者研究,阿拉伯海员确切使用罗盘的时间是在13世纪初年。

[8]

指南针指航的技术在当时亚非诸国海上交通与贸易十分兴旺的条件下,自然不胫而走,迅速流传海外。据学者研究,阿拉伯海员确切使用罗盘的时间是在13世纪初年。

[8]

这里,还要强调指出,在讨论古代中华文明的对外流播时,我们还应该注意这一流播对近代西方资本主义崛起的深远影响。长期以来,这种影响可以说一直被忽略、被漠视。可以断言,古代中国所推出的四大发明西传欧洲,对日后欧洲资本主义的兴起与整个世界近代的到来都发挥了不容抹杀的突出作用。火药西传及近代火器的出现,引起了欧洲军事组织、制度、装备直至战略战术的全面革新,使过去固若金汤的中世纪封建城堡变得易于攻破。在某种意义上我们甚至可以说,没有火药的西传,就没有1789年法国大革命时巴士底狱的攻陷!指南针指航技术的外传,大大便利了新航路的开辟和近代西方殖民主义的海上大扩张,从而大大加速了资本原始积累的进程。造纸与印刷术的西传与应用,是文艺复兴与欧洲资产阶级启蒙运动必不可缺的物质前提。

中华民族作为一个拥有古代世界先进文明的民族,自然地起着文明与文化播火者的突出作用。不过,当我们就文明与文化的几个层面进行具体分析时,不难发现,古代中华在对外文化交流惠予他人的,突出地集中在物质或器物文明、文化层面的高级产品领域。由于中国古代文明的高度发展,在农业生产发达的基础上,各种在当时生产力条件下堪称是复杂劳动的成果,如丝绸、瓷器、铁器,以及四大发明,等等,其繁杂的生产过程与很高的技术含量,使得它们在世界上居于独占鳌头的地位。举凡此类高级产品,在对外交流中均自然会在海外诸国人民中大受欢迎与喜爱。而璀璨的中华古代制度文化与精神文化,除却日本、朝鲜、越南等少数国家外,在海外之呼应则呈现极低的状态。这是因为,在那些文明发展程度较低的邦国与地区,还难以领会与汲取复杂、深奥的中华精神文化,而在那些文明发展程度较高的邦国,如伊斯兰文明区,其特定的排他的一神信仰,以及游牧与农牧生产、生活方式,都使它们对制度与精神领域中华文明的成果,产生了一种拒斥力。

与此同时,我们尤应强调指出,在丝绸古道上的文明交汇与文化交流中,中华民族既是惠予者,也是受惠者。在丝路的西方,波斯、罗马、印度、阿拉伯等几个古代先进文明,与中华文明同放异彩,达到很高程度。还有丝路途经地区那些不断兴衰往替的古代大大小小的民族与邦国,都曾在文明与文化的某些领域绽放过奇葩,结出过硕果。因此,丝绸之路同样使中华民族受益良多。我们甚至可以断言,没有丝绸之路,就没有高度发展的、丰富多彩的古代中华文明!

从基础上看,衣、食、住、行,属于人类物质文化或物质文明的范畴。

衣的方面,罗马的杂色绫、火浣布,波斯、阿拉伯的毛织品、棉织品,特别是各种地毡、壁毡、毛毯,等等,在中国市场备受欢迎。

食的方面,沿着丝绸之路,从西方源源不绝地运来葡萄、梧桐(胡桐)、芝麻(胡麻)、核桃(胡桃)、蚕豆(胡豆)、黄瓜(胡瓜)、大蒜(胡蒜),还有石榴、菠菜、西瓜、番茄、胡椒、姜……试想,如果没有这些东西,中国人的菜篮子该是多么贫乏!

住的方面,胡床、胡帐,皆从西来。就连我们今天常讲的贵宾下榻之所的榻也是波斯语音译而来。

行的方面,域外的良种马,如天马、汗血马、月氏马等,以及沙漠之舟骆驼也都通过丝绸之路来到中国落户。

在日常生活的基础上,西方传来的珍禽异兽,各种特产乃至工艺品,也大大丰富了中国人的生活。

香料,最受中国人欢迎。由于大量香料的输入,中国人特别是社会中上阶层,形成了薰香的生活习惯。宝马香车,美化了生活。

犀牛、大象、孔雀、狮子、长颈鹿,也传入中国,扩大了中国人的视野。犀角、象牙,又颇多实用。孔雀开屏,雄狮怒吼,开辟了多少想象的空间。

祖母绿乃波斯名玉“Zumurrud”之对音译名,各种美玉自域外流入,成为中国女性的佩饰。此外还有西方精美的琉璃制品,如前所述的刻有雅典娜面部像的玻璃瓶就是一例。

在物质文化、物质文明的层面之上,矗立着人类创造的精神文化、精神文明。

音乐、舞蹈、杂技、体育,雅俗共赏,雅俗共享。

在音乐、舞蹈方面,中国几乎可以讲是净输入国。在这个领域的文化交流上,中国乃是文化净入超。首先,歌舞离不开乐器,但无论是胡琴,还是琵琶、铙钹等等,都是丝绸古道上的输入品。这份名单,还可以列入五弦、笙、笛、箫、腰鼓、竖箜篌。今日出国献艺的中国民乐团、国乐团,在音乐之都维也纳金色大厅演奏《金蛇狂舞》,让西方人如醉如痴。殊不知那乐器大多源自西方,由丝绸之路传来,渐渐融入中华宝库。

“于阗乐”“龟兹乐”且不去说它。“天竺乐”“康国乐”“安国乐”,皆西域传来。白居易(772—846)在《胡旋女》一诗中写道:“胡旋女,心应弦,手应鼓。弦鼓一声双袖举,回雪飘摇转蓬舞。左旋右转不知疲,千匝万周无已时,人同物类无可比,奔车轮缓旋风迟。”还有,在白居易的笔下,来自缅甸的骠国乐被描述为“玉螺一吹椎髻耸,铜鼓一击文身踊”(《骠国乐》)。

在大唐帝国,来自西域的乐舞是那样地走红,到了“臣妾人人学圆转(即胡旋舞)”(白居易:《胡旋女》)的程度,呈现了一派“女为胡妇学胡妆,伎进胡乐务胡乐”(白居易:《法曲》)的景象。

到了元代,伊本·白图泰访华期间,于1345年10月与朋友乘船在杭州游湖。居然听到中国歌手演唱波斯著名诗人萨迪的诗篇谱成的歌曲:“我对你一见钟情,心潮如波涛汹涌;祈祷时,壁龛中也出现你的面影。”

走笔至此,忽然想起了那首脍炙人口的唐诗:

“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。”(唐·王瀚:《凉州词》)

其中的葡萄酒、夜光杯、琵琶,还有骏马,哪一样和丝绸之路、文化交流都有密切关联。看来,没有文化的输入,我们的祖先连唐诗也写不成呢!

在这个层面上,还有杂技、魔术、体育,乃至天文、书法,等等,就不一一赘述了。

文化交流与文明交汇的最高层面,在于对人生真谛的拷问,与对彼岸世界的追求。这就是宗教。我们发现,恰恰在这个领域,中华民族拿不出很多东西对外流播,而再一次主要扮演了受众的角色。

佛教、祆教、基督教和伊斯兰教,都从丝绸之路传入中国,对中国人的人生观、世界观,对中国的哲学、文学、宗教、艺术等,起了十分深远的影响。

佛教自汉代传入中国,命中注定地要在中华大地发扬光大,而在其故乡几近归于消亡。佛教的广为流播,安慰了千百万黎民百姓屈辱的灵魂;佛学的广大深奥,折磨着多少代僧俗哲人。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”(唐·杜牧:《江南春》)。遍观中华文化,无论深浅,无论雅俗,可谓无处无佛!

隋唐时期传入中国的祆教宣扬善恶二元论,认为火、光明、洁净、创造、生命是善端;黑暗、污浊、破坏、死亡是恶端。善恶相争,光明必将战胜黑暗。它崇尚光明,因为火有光亮,故而也崇拜火。摩尼教则吸收了祆教、基督教和太阳神教等思想,宣扬善恶二元论,认为宇宙间光明与黑暗两宗相斗,人们应奋起助明灭暗,等等。武则天(624—705)当政时,摩尼教传入中国,长安大云光明寺,就是摩尼教的著名寺院。特别值得注意的是,摩尼教对贫苦民众有着相当的吸引力。在中国封建社会后期,一些农民起义披着宗教外衣,就是用摩尼教明暗相斗的学说来动员群众的。著名的宋代方腊起义,就是用该教来号召民众的。中国民间秘密宗教组织,如明教、白莲教,都受到摩尼教的影响。金庸先生的新派武侠小说《倚天屠龙记》,塑造了一位集诸善于一身的明教教主张无忌,就寄托了广大民众对光明磊落、诚信善良的深深的祈望。摩尼教的传入,给中国下层群众提供了追求光明、反抗邪恶的精神武器。

伊斯兰教,俗称回教。随着大批穆斯林来到中国,伊斯兰教在中国流行起来,许多城市穆斯林聚居的地方都建起了清真寺。相传先知穆罕默德的舅父曾携带《古兰经》到中国传教,受到唐太宗的重视,在长安建立了大清真寺。

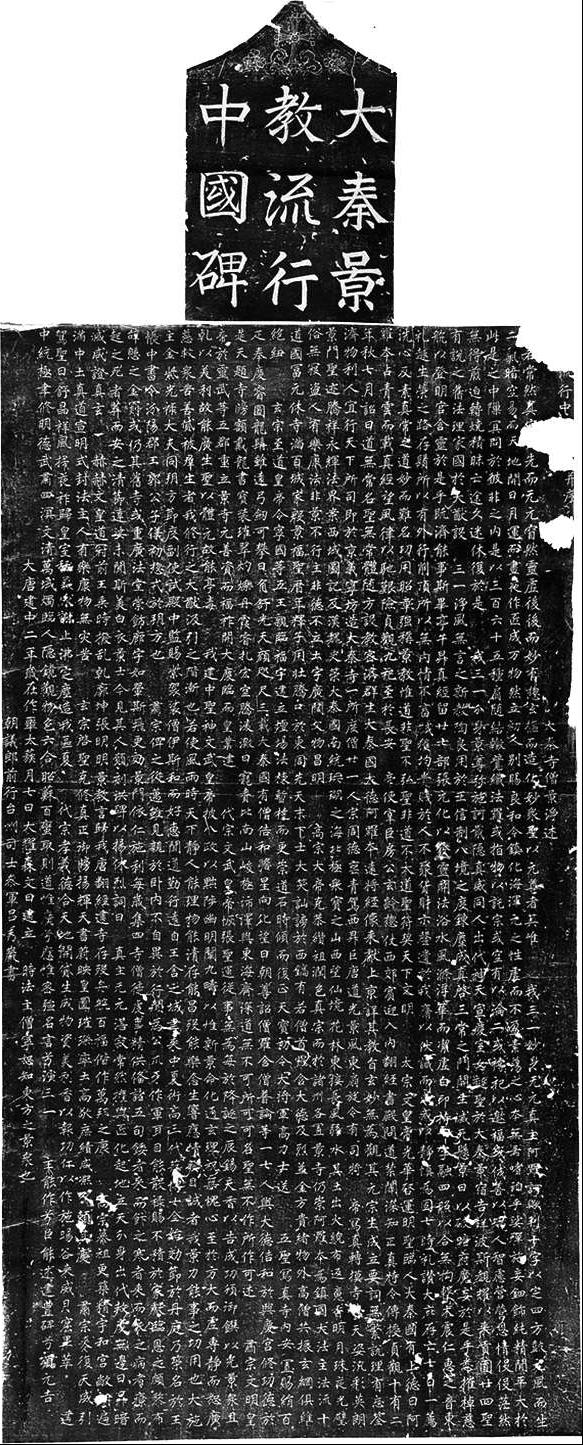

景教,在唐代又称“大秦景教”,实际上是基督教的一个支脉,由叙利亚人聂斯托利(Nestorius,381—451)创立。聂斯托利主张耶稣兼有人神二性,结果被斥为异端,革出教门。5世纪末,聂氏独立创派,建立总教会,向西亚、中亚传教,教众曾一度达数百万人,与罗马天主教、东正教并雄于天下。后经北方突厥人传入中国。明末出土的《大秦景教流行中国碑》记述了该教流入中国的情况:唐太宗贞观九年(635),波斯景教僧侣阿罗本(Olopen)携该教经书到达长安。太宗特命宰相房玄龄(579—648)将其迎入宫中,译经传教。随即颁布诏令,允许传教。高宗时期,广为流传,一时出现了“法流十道”“寺满百城”的盛况。阿罗本也被封为镇国大法主。德宗时,仍甚流行。781年,遂立“大秦景教流行中国碑”,据碑上列名之僧众考据,70人中大半来自波斯、叙利亚等地。

大秦景教流行中国碑

总的说来,丝绸之路上的古代中外文化交流、文明交汇,就物质层面看,中华文化、文明对外的流播与影响极为广泛而深远。而在精神层面论,中华文化、文明似乎更多地是居于吸收的地位。不过,由于古代中华文明的博大包容的特征,对外来精神层面的文化、文明,一般都能勇于汲取、善于消化。遂使中华文明能不断充实和丰富自己。其结果,是千年的丝绸古道,反而令中华文明既能一以贯之,又能与时俱进,始终在古代世界保持领先地位,在历史长河中奔腾不息。

1.沈福伟:《中国与西亚非洲文化交流志》,上海人民出版社,1998年。

2.张星烺编注:《中西交通史料汇编》,朱杰勤校订,中华书局,2003年。

[1] 原文引注G.F.Hudson ,Europe and China, London,1931,p.88.

[2] 参见伊本·白图泰:《亚非游记 》(Travels in Asia and Africa), 伦敦,1929年版。

[3] 参见伊本·白图泰:《亚非游记 》(Travels in Asia and Africa), 伦敦,1929年版。

[4] Basil Davidson ,The African Past, London,1964,p.132.

[5] 阿布尔·法德尔·贝哈杰:《贝哈杰史 》(Tarikh - i - Bayhaqi), 德黑兰,回历1307年,第425页。转引自沈福伟《中国与西亚非洲文化交流志》,上海人民出版社1998年版第204页。

[6] Travelin Persia, London,1927,pp.230~233.

[7] E.C.Brawn ,A Literary History of Persia, London,1920,pp.102~103.

[8] J.Duyvendak ,China's Discovery ofAfrica, London,1949,p.20.