黄枬森

本体论和文艺本体论长期以来一直是争论不休的问题。上世纪80年代起,关于这个问题有过多次的讨论。现在就其中争论较多的几个问题谈谈我的看法,以求教于关注这个问题的同行和同志。

一般认为本体论是哲学的组成部分之一,或者说是一门哲学学科。任何学科的内容都是由其对象来决定的,各种学科都是由其对象来区分的,因此,一般都是以对象来命名一门学科,以对象来定义一门学科。那么,本体论的对象是什么呢?顾名思义,它的对象无疑是“本体”,但“本体”是什么呢?人们可以作多种解释,但其原文的含义却是比较明确的。西文中本体论原文来自希腊文,英文写作ontology,意为存在论,这个“存在”是对一切存在的东西的一般概括,即一般存在,或最高存在,或最后存在。因此,我们可以把本体论理解为关于现实世界的最后存在基础的理论。西方哲学史中最典型的本体论有唯物主义(以物质为本体)、唯心主义(以精神为本体)和多元论(以物质与精神并列为本体的二元论是其主要流派),古代西方所说的哲学常指本体论,此外还有形而上学、第一哲学、哲学的哲学等称呼。中国传统文献中与本体论相当的称呼有玄学、道学、理学、心学等。马克思主义经典作家没有使用这种称呼,而使用世界观这一概念,这可能是因为传统哲学的多个流派都把本体论看做现实世界“后面”或“之外”的某种东西,而经典作家认为离开现实世界的任何东西都是不存在的,而世界观指的就是现实世界,没有传统哲学本体论的毛病。不过,后来的马克思主义哲学家还是使用本体论这个概念,即在世界观和宇宙观的意义下使用它。艾思奇的《大众哲学》在谈到本体论时,往往后面用括号注明“世界观”。为什么一定要使用这个称呼呢?因为它有其方便之处,例如我们可以称文艺学本体论,不便称文艺学世界观。

现代哲学的问题是:如此理解的本体论有可能成为一门科学吗?它在传统哲学中没有成为科学,有的哲学流派更认为它是伪科学,它的问题是没有意义的,是可以肯定地回答或否定地回答的。但是,科学史告诉我们,任何一门学科都有一个从非科学到科学的过程,我们不能根据它过去没有成为科学就断定它今后不能成为科学。事实上,一百多年来,马克思主义汲取传统本体论的合理因素,以全部人类实践和科学成就为基础,创造性地建立了马克思主义的科学的本体论,即辩证唯物主义世界观,已经结束了本体论的非科学的历史,虽然由于意识形态和社会制度的分歧,辩证唯物主义的科学性一直得不到西方哲学的承认。现代实证主义认为本体论的对象(一般存在或最后存在的基础)不是科学研究的对象,认为它是物质与认为它是上帝一样没有意义。只有辩证唯物主义把它理解为世界的整体及其一般规律,如此理解的对象是可以进行科学研究的。各门学科研究的有关对象,也是各个大大小小的领域的整体及其一般规律。本体论的对象不过是其中最大的领域,即世界的整体及其一般规律,本体论和其他一切学科的逻辑是完全一致的,如果本体论不能成为科学,那么其他一切学科也都不可能是科学了。

现代科学分化为千千万万门,给人以千差万别、杂乱无章的印象。其实,每一门科学的研究对象都是这个现实世界的一个领域,这些领域构成了一个互相联系的统一的世界,研究这些领域的各门科学不能不构成一个系统的科学体系。只要我们弄清楚了本体论在这个科学体系中的地位,本体论是什么就会更加清楚。

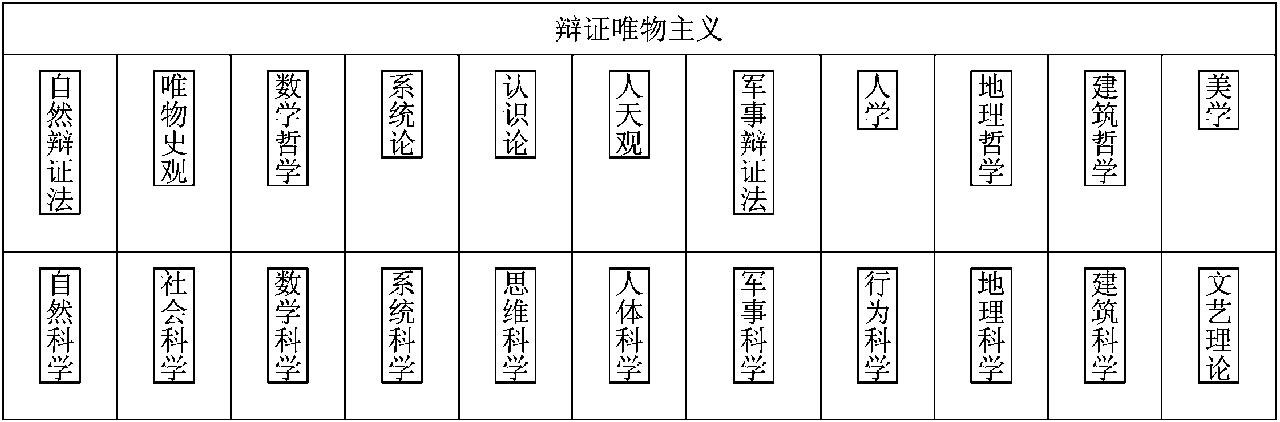

哲学经过两千多年的演变,实际已形成一个学科群,由许多门学科组成,其中世界观(本体论)是核心,它是一般哲学,而其余学科是不同领域、不同层次的部门哲学,或分支哲学,如自然哲学、数学哲学、物理哲学、社会哲学(历史观)、政治哲学、文化哲学、认识哲学(认识论)、道德哲学(伦理学)、美哲学(美学)、古代哲学、现代哲学、西方哲学、中国哲学等等。可以说,有一门学科,就有一门相对应的哲学,如物理学与物理哲学。物理学与物理哲学有什么区别和联系呢?这是一个需要进一步研究的问题,不少学者认为一门学科的导论就是与其相对应的部门哲学,正是在这里哲学与该学科发生交叉,这是因为哲学(世界观)对于一切学科都具有指导作用。我们知道,世界观是关于世界(宇宙)整体的学科,其原理具有最大的普遍性,而各门学科的对象则是或高或低层次的或大或小领域,因此,我们认为哲学是各门学科的总结和概括,对它们具有指导作用。但这种指导作用不是单方面的,有时是相互的。例如认识论的对象(认识)比世界观的对象(世界)小得多,因而世界观对认识论具有指导作用,但世界观也是一种认识(理论),包含在认识论的对象之中,因而认识论对世界观也有指导作用。因此,我们说各门学科是哲学的基础,哲学是各门学科的指导,但这只是就其基本关系而言,并不排斥所有学科之间的相互作用。不久前谢世的钱学森院士,就是根据这一原理提出了一个宝塔式的学科体系:高踞宝塔顶尖的是辩证唯物主义(世界观),第三层是自然科学等十一门基础科学,第四层是与第三层相对应的应用科学,即技术科学,第二层是第一层与第三层的中介,他称之为桥梁,实际就是部门哲学。每一层的每一门科学又都可以细分为不同层次的不同科学。这个体系可以用下页的图表表示。

看来,钱学森院士如此设置,是根据了三个原则,一是这些学科的对象之间的关系,二是学科今天发展、成熟的程度,三是这些学科对当代社会发展的重要性。还有一点应该指出,各门部门哲学不仅把世界观与相对应的基础学科联系起来,而且与每一门基础学科联系起来,总而言之,这个学科体系中的所有学科都是相互联系的,形成了一个完整严密的学科之网。

辩证唯物主义就是马克思主义本体论,它的地位和性质在这个科学体系中就一目了然了。它是科学体系中众多成员之一,是一门科学。它的研究对象是一切其他科学对象的总和,即世界整体,其内容是世界整体图景和一般规律。在这个科学体系中,研究范围是最大的,层次是最高的。除本体论而外,没有任何一门科学研究它的对象,具有它的内容。它并不是旧哲学所说的包罗一切科学内容的科学之科学,不是一切科学的总和,而是一切科学的总结和概括,因而它必须以一切科学为基础,离开科学它将成为抽象空洞虚幻的东西。由于它的对象包括了一切科学研究的对象形成的整体,它的原理虽然不能代替各门科学的原理,却对各门科学的研究具有指导意义,即作为一般方法帮助各门科学研究自身的具体问题,发掘自身的一般规律。这样,本体论的性质和它的地位以及作用就清楚了。

尽管本体论有非常明确的对象,但现代西方哲学,特别是实证主义流派,认为这种对象是不能研究的,提出“拒斥形而上学”的口号,他们主要是以认识论来否定本体论成为科学的可能。而西方马克思主义中的实践派别,则以实践论来否定本体论。改革开放以来,我国有些学者最初也认为认识论实质上就是本体论,主张以认识论来取代本体论,从而否定马克思主义本体论——辩证唯物主义世界观。后来,实践唯物主义成为向辩证唯物主义挑战的主要武器。因此,下面分别专门谈一下这两种挑战。

认识论,顾名思义,就是关于认识及其一般规律的理论,同本体论比较,有明显的区别,因为它研究的是一个很小的领域,就目前所知,只有地球上有认识这种现象。显然,正如世界与认识不能混为一谈一样,本体论与认识论也不能混为一谈,决不能说,本体论就是认识论。但是,认识论至少还有两个不同的含义,一个指认识的方法,一个指与认识史相一致的逻辑体系,就这两种含义来说,可以说本体论就是认识论。就前一种含义说,所谓本体论就是认识论,是指本体论首先是关于世界的理论,反过来就是认识的方法,或者说是指导认识的方法。就后一种含义说,所谓本体论就是认识论,是指哲学的逻辑体系与认识史一致,与哲学史一致,即符合认识发展的规律。其实,任何科学都应该按其对象下定义,而就其功能和体系来说,都是认识论。这就是说,任何科学反过来都同时是一定领域的认识方法,它的体系应与人类认识该对象的历史一致。

总之,按广义的认识论说,本体论就是认识论,它们是同一个东西的不同方面;按认识论的狭义说,它们不是一门科学,而是两门科学。这两门科学的区别和联系就是普遍与特殊的区别和联系,它们是可以区别的,但是不可分割的。由于它们可以区别,所以它们都具有相对的独立地位;由于它们不可分割,所以它们形成一个统一的有机的整体。认识论离不开本体论,这不仅因为认识论作为研究一种客观现象的科学具有本体论的意义,而且因为认识论作为一门特殊的科学,必须具有本体论前提,例如承认认识对象的客观存在、认识功能归根到底是物质长期发展的产物等等;本体论离不开认识论,这不仅因为认识论是一门特殊的科学,普遍的科学必须以特殊科学为基础,而且因为本体论是一种认识,当然得受认识论的制约。其实,这种区别和联系不仅存在于本体论和认识论之间,而且存在于本体论和历史观、自然观之间,存在于本体论和一切其他科学之间,本体论与其他科学之间的关系就是普遍和各种层次的特殊之间的关系。

当然,仅仅谈本体论与认识论的区别和联系是不够的,还须就本体论的对象本身作一番分析,否则本体论作为一门科学就不能成立,它同认识论的关系就无从谈起。前已提到,本体论的对象就是作为整体的世界及其一般规律,应该说,这个对象是明确的,可以同其他科学的对象明显地区别开来。但在有的同志看来,这样定义本体论很难把本体论与其他科学区别开来,因为世界及其规律正是一切实证科学包括各种自然科学和社会科学的对象。当哲学被当成包罗万象的科学之科学、科学的总和或知识的总汇的时候,哲学曾把世界及其规律看做哲学的对象。古代亚里士多德的哲学、近代黑格尔的哲学都是这种哲学的典型,但后来实证科学一个个分化出去,研究世界及其规律的任务就不再是哲学的任务,剩下的只是关于思维及其规律的科学,即形式逻辑和辩证法,或者说认识论,关于世界总联系的任何特殊科学都是多余的了。他们认为这就是马克思主义哲学实现的哲学史上的革命变革之一。大家知道,这种观点出自对恩格斯的言论的一种理解,后面我们还要专门讨论一下恩格斯的某些言论,这里只就道理上做点分析。

首先,事实告诉我们,过去哲学所了解的对象确实与马克思主义哲学所了解的对象不一样,哲学史上对哲学对象的了解确实在不断变化,但是,我们要问:过去哲学所了解的对象与马克思主义哲学所了解的对象,有没有共同之处?如果没有,为什么都叫哲学呢?各种哲学对对象的了解的变化中,有没有不变的东西?如果没有,为什么变化了还叫哲学呢?对于上述观点来说,这是一个难以克服的矛盾。在我看来,差异中有共同之处,变化中有不变的东西,这就是把作为整体的世界及其一般规律看做哲学的对象或哲学的一部分对象,换句话说,一切哲学之所以叫做哲学都因为其中包含本体论,一切哲学家之所以叫做哲学家都因为他们有本体论思想。中国古代的哲学家的思想,往往是以关于历史、政治、伦理的思想为主,但他们之所以成为哲学家还是因为他们的这些思想有其哲学根据,即本体论根据,在表述自己的历史、政治、伦理思想的同时,也表述了自己的本体论思想。反对任何本体论或形而上学的实证主义流派似乎不再会有任何本体论思想了,其实不然,它之所以是哲学流派仍然是由于它也有其本体论思想,它否定或怀疑自在之物的思想、否定客观规律性的思想就是本体论思想。

马克思主义哲学的产生尽管引起了关于哲学对象的理解方面的一些变化,但最根本的东西没有变,如果连它也变了,马克思主义哲学就不再是哲学了。哲学理论发生了根本变化并不一定意味哲学对象发生了根本变化。不仅哲学如此,其他科学也如此。哥白尼的日心说对于托勒密的地心说是天文学上的一次伟大的革命,但这两种学说的对象并没有什么大的变化,它们的对象都是太阳系和当时可观察到的天体。摩尔根学派和米丘林学派在观点上是对立的,但它们研究的对象还是共同的,即生物遗传和变异的规律。一门科学的研究对象同这门科学的内容比较,内容的变化比较快,对象则是相对稳定的。哲学不会例外。现代西方哲学,其流派之多,变化之快,令人眼花缭乱,但它们的对象大体上还是一致的,因为它们总要研究世界的一般问题,不管它们还要研究别的什么问题。

其次,如果实证科学一个个从哲学中分化出去,剩下的只有关于思维及其规律的科学,那么,这剩下的还算不算哲学呢?如果自然科学、社会科学不是哲学,思维科学就更不是哲学,因为它们的领域比自然、社会都小得多,包含许多具体的思维科学,如形式逻辑、数理逻辑、理性认识论、科学方法论、人工智能论等等,至于研究思维成果的科学那就更多了,如科学学、哲学学、意识形态学、各种认识史、思想史等等。这样,哲学的领地就会被瓜分殆尽,哲学对象消失了,哲学就被完全否定了。当代实证主义、实用主义思潮企图从根本上否定哲学,即否定本体论,这是比较彻底的。我国主张哲学是认识论的同志并没有走到这一步,但如果坚持哲学就是认识论,而又不愿意彻底抛弃本体论,那就必然陷入自相矛盾。

第三,实证科学一个个从哲学中分化出去之后,哲学仍然不会失去全部领地,它还有一个固有领域没有任何其他科学可以占领,这就是作为整体的世界及其一般规律。世界及其规律是各种实证科学的对象,撇开那种连客观世界及其规律性都要否认的极端观点不谈,这大概是可以得到多数人同意的,问题在于:作为整体的世界及其一般规律能否成为科学研究的对象,即哲学或本体论的对象?这一对象同其他科学的对象是可以明显区别开的,它是整体和一般,而其他科学的对象是局部和特殊,或者说,它是最大的整体和最高的一般,而其他科学的对象是较小的整体和较低的一般。要否定它只有两种办法:一种办法是否定它的存在,一种办法是不否定它的存在,但否定它可以被认识。这样,我们就回到了哲学史上至今争论不休的老问题:人类怎么能从有限的认识上升为无限的认识?分开来说,人类怎么能从局部的认识上升为整体的认识?怎么能从特殊的认识上升为一般的认识?这就是“拒斥形而上学”的观点。

这是一个很复杂的问题,这里不可能加以论述,但有两点可以说:第一,如果否定哲学(本体论)的对象,势必否定一切实证科学的对象,从而否定一切实证科学,因为任何一门科学都要研究一个整体,都要研究这个整体的一般规律。比起哲学的对象,它诚然是局部的和特殊的,即有限的,而就其本身来说,它则是完整的和一般的,即无限的。如果哲学的对象由于无限而不能成立,那么,任何科学的对象也都不能成立。社会实践、科学实践和生活实践都说明,人类虽然不能绝对地掌握无限,穷尽无限,却在不断地、相对地、部分地掌握无限。如果人类连这点也做不到,那么,人类就只能永远在黑暗中摸索,没有任何自由。第二,退一步说,即使作为整体的世界及其一般规律至今仍不为我们所知,我们仍然可以把它作为一门科学的对象来研究。正是那些还未认识的对象或未完全认识的对象,具有研究的价值。除非有人有充分说服力地证明了作为整体的世界及其一般规律是根本不存在的,否则,谁也不能否定它作为一门科学的对象的资格。

上世纪80年代初期的人道主义讨论中,有的学者认为既然马克思主义从人出发而又复归于人,那么,马克思主义就是人学,马克思主义哲学就是人的哲学。而人的本质是实践,实践是主体的对象性活动,是离不开人的,而辩证唯物主义所说的不以人的意识为转移的客观实在是没有人的,所以马克思主义哲学应是实践唯物主义。这种观点引起了一些学者的异议,他们认为如果以实践唯物主义取代辩证唯物主义,这实际上是否定了唯物主义,甚至否定了世界观。这种观点分歧在上世纪80年代中一度引起了讨论的热潮。

实践唯物主义观点大致有几点根据:第一,马克思主义创始人马克思从来没有使用过辩证唯物主义的名称,而“实践唯物主义”的名称在马克思的著作中可以找到根据,那就是马克思的话:“对实践的唯物主义者即共产主义者来说,全部问题都在于使现存世界革命化,实际地反对并改变现有的事物。”

他们认为,马克思所说的“唯物主义”中的“物”就是实践,不是辩证唯物主义所说的物质世界。

他们认为,马克思所说的“唯物主义”中的“物”就是实践,不是辩证唯物主义所说的物质世界。

其次,在《关于费尔巴哈的提纲》和《德意志意识形态》中,马克思和恩格斯的许多话都指出,客观实在、现实世界就是实践,如“从前的一切唯物主义(包括费尔巴哈的唯物主义)的主要缺点是:对对象、现实、感性,只是从客体的或直观的形式去理解,而不是把它们当作感性的人的活动,当作实践去理解,不是从主体方面去理解”

。“这种连续不断的感性劳动和创造,这种生产,正是整个现存的感性世界的基础。”

。“这种连续不断的感性劳动和创造,这种生产,正是整个现存的感性世界的基础。”

在他们看来,马克思和恩格斯在这些话中所说的“对象”、“现实”、“整个现存的感性世界”就是我们面前整个宇宙。

在他们看来,马克思和恩格斯在这些话中所说的“对象”、“现实”、“整个现存的感性世界”就是我们面前整个宇宙。

当然还有其他根据,如西方哲学史中思维方式的转换、实践论论据、认识论论据等等,这里就不详述了。

这种观点一经提出便在马克思主义哲学工作者中引起了热烈的讨论,不少人拥护这种观点,当然也有不少反对的。但在有些会议上拥护者常常占优势,尤其是在苏联东欧社会主义失败之后,辩证唯物主义在苏联东欧国家的地位便一落千丈,在中国其优势地位也岌岌可危,中国出版界出版了几本阐明实践唯物主义体系的专著,大有取代辩证唯物主义之势。但从整个中国理论界来说,坚持辩证唯物主义的学者仍占多数。我是反对这种观点的,除了在各种会议上阐明我的观点而外,在上世纪90年代发表的文章中不少与这场讨论有关,如《评对实践唯物主义的一种理解》

、《论实践论在马克思主义哲学中的地位》

、《论实践论在马克思主义哲学中的地位》

、《必须坚持辩证唯物主义》

、《必须坚持辩证唯物主义》

等。现在回顾这场讨论,我有以下几点想法:

等。现在回顾这场讨论,我有以下几点想法:

第一,“实践唯物主义”这一名称完全是后人的逻辑引申,绝非马克思和恩格斯的原意。原文的意思很清楚,在于指明共产主义的一个本质特征——实践性,即革命性。这里的共产主义者是科学的共产主义者,而不是空想共产主义者,科学的共产主义者以唯物主义历史观为指导,这种历史观的思想体系已在《德意志意识形态》得到最早的系统论述。他们在这本书中还未完整地提出“唯物主义历史观”这一名称,但已把它与唯心主义历史观对立起来,一般简称唯物主义,有时称新唯物主义或现代唯物主义,以区别于法国的或费尔巴哈的直观的形而上学的唯物主义。如果我们硬要从“实践的唯物主义者”中引申出“实践的唯物主义”,显然,这种唯物主义就是唯物主义历史观或区别于旧唯物主义的新唯物主义或现代唯物主义,即马克思主义的唯物主义世界观,实践性是其本质特征之一。

第二,这种引申出来的实践的唯物主义,绝不能理解为实践本体论或实践一元论。我国的实践唯物主义的倡导者把“实践的”变为“实践”,把“实践”看成“唯物主义”中的“物”,于是实践就成了世界的本体、世界统一的基础,成为流行于西方马克思主义中的实践本体论或实践一元论。这种观点虽然没有直接把心灵、精神看成世界的本体或世界统一的基础,但由于实践总是人的有意识的活动,这同样是承认了心灵、精神是世界的本体或世界统一的基础,与唯心主义基本上是一致的。有的论者认为马克思和恩格斯的话就是如此说的,这种唯物主义才符合他们的原意。在我看来,这种理解是出于对那些话的误读。上面摘录的他们关于实践的话如果死抠字句,是可以得出实践就是现实世界或世界的基础的结论,但如果把那些话与其上下文联系起来理解,他们不过是强调了实践改造客观世界的作用,并未把实践与客观世界等同起来。例如,他们所说的连续不断的实践是整个现存感性世界的基础,其中“整个现存感性世界”是整个宇宙吗?显然不是。他们谈的是人类的生产活动改变了地球的面貌,绝不是说所有天体及其互相关系和运动规律是以实践为基础。大家知道,我们对离地球很近的太阳至今完全无力动它分毫,其他更远的天体更加无能为力了。即使改变很大的地球,也只限于地壳的表面,地壳以内很难有所改动。就是地壳表面有所改动的部分,其存在也是客观的,过去成功的改变和今后改变的成功也要以掌握其客观规律为前提,因此,马克思和恩格斯在强调人类实践的巨大作用时补充说:“当然,在这种情况下,外部自然界的优先地位仍然会保持着。”

什么是“优先地位”?那就是自然界不依存于人的实践活动,反之,自然界是实践赖以出现和继续的前提,哪怕实践没有了,自然界依然还会存在。这是唯物主义的一般观点,马克思和恩格斯从费尔巴哈那里继承了这一观点,他们没有批评这一观点,只是批评旧唯物主义不了解实践的改变世界的作用,这才是旧唯物主义的“主要缺点”。

什么是“优先地位”?那就是自然界不依存于人的实践活动,反之,自然界是实践赖以出现和继续的前提,哪怕实践没有了,自然界依然还会存在。这是唯物主义的一般观点,马克思和恩格斯从费尔巴哈那里继承了这一观点,他们没有批评这一观点,只是批评旧唯物主义不了解实践的改变世界的作用,这才是旧唯物主义的“主要缺点”。

第三,应该摆对唯物主义实践观在马克思主义哲学中的位置。有一种观点认为马克思的实践唯物主义就是唯物主义实践观,也就是马克思的哲学。在我看来,这不失为一种解读,但应有正确的理解。从“实践的唯物主义者”引申出的“实践唯物主义”中的“实践”是一个形容词,说明这种唯物主义具有实践的特征,按照马克思和恩格斯的原意,这里的“唯物主义”就是唯物主义历史观。如果把“实践唯物主义”解读为唯物主义实践观,那么,“实践”就是一个名词,指的是以唯物主义观点来研究实践,实践是对象,这种哲学就是实践观,正如我们一般对“历史唯物主义”的解读那样,“历史”是一个名词,指历史观的研究对象。关键是一要贯彻唯物主义原则,二要摆对实践观的位置。马克思和恩格斯曾指出:“当费尔巴哈是一个唯物主义者的时候,历史在他的视野之外;当他在探讨历史的时候,他不是一个唯物主义者。”

此话意在说明他的唯心主义历史观,是他没有将他的唯物主义世界观贯彻于其历史观的结果;反之,也在说明他们的唯物主义历史观是将唯物主义贯彻于历史观的结果。可见唯物主义历史观就是用唯物主义世界观为指导的对人类社会历史的研究,也就是说,物质仍然是现实世界的最后本体,人类社会是客观世界的一部分,历史观是世界观的一个部门,即一个部门哲学。后来恩格斯把唯物主义历史观改称为历史唯物主义,历史观中的“历史”和历史唯物主义中的“历史”是一个东西,是其研究对象。同样道理,如果把实践唯物主义理解为唯物主义实践观,那么,它就是以唯物主义为指导的对人类社会实践的研究,实践是其对象,实践是客观世界的一部分,实践观是世界观的一个部门,即一个部门哲学。我们还可以进一步指出,由于实践是人类社会的一种现象,是人的一种活动,实践观也是历史观的一个部门。这就是唯物主义实践观在马克思主义哲学中的正确位置,也就是它在马克思主义哲学中的正确位置。不能把马克思主义哲学等同于实践观,马克思是马克思主义哲学创始人,他的实践观固然是他独特的哲学贡献,但绝不是唯一的贡献,创立唯物主义历史观,包括关于唯物主义历史观的实践性和科学性的观点,是其更大的独特的哲学贡献。他虽然没有像创立唯物主义历史观那样创立辩证唯物主义思想体系,但在他的论著中已包含了辩证唯物主义世界观的思想,因为他的唯物主义思想和辩证法思想都是非常明确的,而他的唯物主义绝不是旧唯物主义,绝不是直观的形而上学的唯物主义,只能是辩证唯物主义。

此话意在说明他的唯心主义历史观,是他没有将他的唯物主义世界观贯彻于其历史观的结果;反之,也在说明他们的唯物主义历史观是将唯物主义贯彻于历史观的结果。可见唯物主义历史观就是用唯物主义世界观为指导的对人类社会历史的研究,也就是说,物质仍然是现实世界的最后本体,人类社会是客观世界的一部分,历史观是世界观的一个部门,即一个部门哲学。后来恩格斯把唯物主义历史观改称为历史唯物主义,历史观中的“历史”和历史唯物主义中的“历史”是一个东西,是其研究对象。同样道理,如果把实践唯物主义理解为唯物主义实践观,那么,它就是以唯物主义为指导的对人类社会实践的研究,实践是其对象,实践是客观世界的一部分,实践观是世界观的一个部门,即一个部门哲学。我们还可以进一步指出,由于实践是人类社会的一种现象,是人的一种活动,实践观也是历史观的一个部门。这就是唯物主义实践观在马克思主义哲学中的正确位置,也就是它在马克思主义哲学中的正确位置。不能把马克思主义哲学等同于实践观,马克思是马克思主义哲学创始人,他的实践观固然是他独特的哲学贡献,但绝不是唯一的贡献,创立唯物主义历史观,包括关于唯物主义历史观的实践性和科学性的观点,是其更大的独特的哲学贡献。他虽然没有像创立唯物主义历史观那样创立辩证唯物主义思想体系,但在他的论著中已包含了辩证唯物主义世界观的思想,因为他的唯物主义思想和辩证法思想都是非常明确的,而他的唯物主义绝不是旧唯物主义,绝不是直观的形而上学的唯物主义,只能是辩证唯物主义。

总之,“实践唯物主义”不是马克思和恩格斯的命名,而是今天的学者们对他们的字句的引申,但学者们的理解不同,归纳起来,大致有三解:一、实践的唯物史观,二、唯物主义实践观,三、实践本体论或实践一元论。我认为,第一解,最接近马克思和恩格斯的原意;第二解,虽非马克思和恩格斯的原意,但在理论上是能够成立的;第三解,与马克思和恩格斯的基本观点相悖,绝不是唯物主义或马克思主义的,而是后人强加在马克思身上的东西。既然人们对实践唯物主义的理解各式各样,以它作为文艺学的世界观基础是不合适的;如果把它理解为实践本体论,并以它为指导来研究文艺学,我认为这很难获得科学的成果。

有一种流行的观点认为马克思是否定本体论的,而恩格斯正相反,他实际是辩证唯物主义世界观的始作俑者。但也有一些学者认为恩格斯也是否定本体论的,并引用恩格斯的话来支持这种观点,这些话一度成为争论的焦点。

认为恩格斯否定本体论的同志有两个强有力的根据,一个是《反杜林论》中的一段话:“一旦对每一门科学都提出了要求,要它弄清它在事物以及关于事物的知识的总联系中的地位,关于总联系的任何特殊科学就是多余的了。于是,在以往全部哲学中还仍旧独立存在的,就只有关于思维及其规律的学说——形式逻辑和辩证法。其他一切都归到关于自然和历史的实证科学中去了。”

这段话包含了几点意思:一、由于实证科学的发达,包罗万象的哲学原来所研究的领域已为各自然科学和历史科学占领,只留下思维领域可以成为一门科学独立研究的对象。二、关于思维及其规律的科学就是形式逻辑和辩证法。三、由于每一门实证科学都要谈清楚它在总联系中的地位,关于总联系的任何特殊科学就是多余的了。如何理解关于世界总联系的科学?我认为只可能是本体论。总之,从这一段得出恩格斯否定本体论的结论,根据是相当充分的。

这段话包含了几点意思:一、由于实证科学的发达,包罗万象的哲学原来所研究的领域已为各自然科学和历史科学占领,只留下思维领域可以成为一门科学独立研究的对象。二、关于思维及其规律的科学就是形式逻辑和辩证法。三、由于每一门实证科学都要谈清楚它在总联系中的地位,关于总联系的任何特殊科学就是多余的了。如何理解关于世界总联系的科学?我认为只可能是本体论。总之,从这一段得出恩格斯否定本体论的结论,根据是相当充分的。

另一个根据是恩格斯关于哲学基本问题的一段话,“全部哲学,特别是近代哲学的重大的基本问题,是思维和存在的关系问题”。“哲学家依照他们如何回答这个问题而分成了两大阵营。凡是断定精神对自然界说来是本原的,从而归根到底承认某种创世说的人……组成唯心主义阵营。凡是认为自然界是本原的,则属于唯物主义的各种学派。”

哲学基本问题还有另一个方面;“我们关于我们周围世界的思想与这个世界本身的关系是怎样的?我们的思维能不能认识现实世界?我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确地反映现实?用哲学的语言来说,这个问题叫思维和存在的同一性问题,绝大多数哲学家对这个问题都作了肯定的回答。”

哲学基本问题还有另一个方面;“我们关于我们周围世界的思想与这个世界本身的关系是怎样的?我们的思维能不能认识现实世界?我们能不能在我们关于现实世界的表象和概念中正确地反映现实?用哲学的语言来说,这个问题叫思维和存在的同一性问题,绝大多数哲学家对这个问题都作了肯定的回答。”

这里存在着理解上的分歧。很多同志认为第一方面是本体论问题,第二方面是认识论问题。按照这种理解,恩格斯当然没有否定本体论。但按照另一种理解,即第一方面也是认识论问题,因为它不是关于世界本身的问题,而是关于思维与世界的关系问题,哲学要研究的不是世界本身,恩格斯就否定了本体论。还有下面一段话也被人看成是否定本体论的第三个论据:“现代唯物主义、否定之否定,不是单纯地恢复旧唯物主义,而是把两千年来哲学和自然科学发展的全部思想内容以及这两千年的历史本身的全部思想内容加到旧唯物主义的永久性基础上。这已经根本不再是哲学,而只是世界观,它不应当在某种特殊的科学的科学中,而应当在现实的科学中得到证实和表现出来。”

这里存在着理解上的分歧。很多同志认为第一方面是本体论问题,第二方面是认识论问题。按照这种理解,恩格斯当然没有否定本体论。但按照另一种理解,即第一方面也是认识论问题,因为它不是关于世界本身的问题,而是关于思维与世界的关系问题,哲学要研究的不是世界本身,恩格斯就否定了本体论。还有下面一段话也被人看成是否定本体论的第三个论据:“现代唯物主义、否定之否定,不是单纯地恢复旧唯物主义,而是把两千年来哲学和自然科学发展的全部思想内容以及这两千年的历史本身的全部思想内容加到旧唯物主义的永久性基础上。这已经根本不再是哲学,而只是世界观,它不应当在某种特殊的科学的科学中,而应当在现实的科学中得到证实和表现出来。”

这里当然有理解问题。如果哲学就是科学的科学,就是本体论,那么,恩格斯也就否定了本体论。

这里当然有理解问题。如果哲学就是科学的科学,就是本体论,那么,恩格斯也就否定了本体论。

从恩格斯的这些话中究竟能否得出他否定本体论的结论呢?我认为硬要把第一段话解释成没有否定本体论是很困难的。恩格斯所说的“关于总联系的科学”正好是本体论,他认为是多余的,不仅如此,留下来还有独立意义的只有思维科学,这样自然观没有了,历史观也没有了。问题是:这是恩格斯的一贯思想吗?就在《反杜林论》这本书中他明明还讲过:“辩证法不过是关于自然、人类社会和思维的运动和发展的普遍规律的科学。”

问题还不在一两句话,《反杜林论》还系统论述了世界的物质统一性、物质与运动、时间与空间等本体论问题。恩格斯的《自然辩证法》要建立的辩证唯物主义的自然观并不排除人类社会,他所要论述的自然是包括人类社会在内的大自然,他所提出的主要的辩证法规律对人类社会是同样适用的。他还提出:“辩证法是关于普遍联系的科学。”

问题还不在一两句话,《反杜林论》还系统论述了世界的物质统一性、物质与运动、时间与空间等本体论问题。恩格斯的《自然辩证法》要建立的辩证唯物主义的自然观并不排除人类社会,他所要论述的自然是包括人类社会在内的大自然,他所提出的主要的辩证法规律对人类社会是同样适用的。他还提出:“辩证法是关于普遍联系的科学。”

我们几乎可以说恩格斯是自相矛盾。把他的言论综合起来研究,可以看出,他的一贯思想不是否定而是肯定本体论研究。那么,如何解释他的这些言论呢?我认为他的这些话是针对旧哲学而言的,而不是正面系统讨论马克思主义哲学的研究对象、组成部分等问题。因此,说恩格斯这段话在表述上不太清楚是可以的,不能说他前后自相矛盾,更不能说他否定本体论研究。

我们几乎可以说恩格斯是自相矛盾。把他的言论综合起来研究,可以看出,他的一贯思想不是否定而是肯定本体论研究。那么,如何解释他的这些言论呢?我认为他的这些话是针对旧哲学而言的,而不是正面系统讨论马克思主义哲学的研究对象、组成部分等问题。因此,说恩格斯这段话在表述上不太清楚是可以的,不能说他前后自相矛盾,更不能说他否定本体论研究。

也不能说恩格斯关于哲学基本问题的论述是否定本体论。说第一方面是本体论问题是不错的,因为谁是本源,谁是产物,是客观世界中两部分的存在关系问题,不是认识关系问题,它谈的是谁更根本。这个问题当然与认识论有关,但它不是认识论本身的内容,而是认识的前提。第二方面才属于认识论本身。因此,从哲学基本问题理论是推不出否定本体论结论的。有的同志认为哲学基本问题既然是“最高问题”(恩格斯语),恩格斯总是否定了以客观世界作为哲学研究对象,哲学研究的对象只是精神与世界的关系,即人与世界或人类社会与自然界的关系。从字面上看,这个推论很有道理,但这未必是恩格斯的一贯思想。从前面提到的《反杜林论》和《自然辩证法》中的思想来看,很难说精神与世界、思维与存在的关系问题是哲学的最高问题或第一个本体论问题。从恩格斯的一贯思想来看,显然世界的物质统一性、物质与运动等问题,即客观世界的存在、联系和运动的问题比存在与思维的关系问题更根本,世界的存在、联系和运动是人类社会、精神出现的前提,甚至是生命现象出现的前提。如果说这个问题对人类来讲是最重要的,哲学应该用最大的力气来深入地全面地研究它和解决它,这无疑是正确的;如果说这就是最根本的最高的问题,就不合适了。有同志认为恩格斯提出的这个理论是对哲学史,特别是对近代哲学的总结,并不完全适用于马克思主义哲学,这种看法是有道理的。

至于第三个根据,我想不需要作更多的说明。恩格斯明确讲现代唯物主义(马克思主义哲学)是世界观,即本体论;它不再是哲学,即不再是旧哲学(科学的科学)。恩格斯还指出,现代唯物主义在现实的科学中得到证实和表现,这不是科学的本体论又是什么呢?

实证主义思潮否定本体论的要害在于否定唯物主义,否定现实世界的客观存在,即不以人的意识为转移的客观存在。恩格斯是一个旗帜鲜明的唯物主义者,不管他的上述言论如何解释,都不可能把他说成是否定唯物主义的,或超越唯物主义与唯心主义的。唯物主义是一种本体论,唯心主义也是一种本体论,恩格斯当然反对唯心主义本体论,但并不一般地反对本体论。一般地否定本体论是实证主义思潮,恩格斯对实证主义的态度是明确的。实证主义思潮今天仍然是很时髦的,但它的起源是很早的,在近代休谟主义是它的最早表现形态。对休谟的不可知论,恩格斯在《〈社会主义从空想到科学的发展〉英文版导言》中有相当详细的分析和批判。他说:“我们的不可知论者也承认,我们的全部知识是以我们的感官所给予我们的报告为基础的。可是他又说:我们怎么知道我们的感官所给予我们的是感官所感知的事物的正确反映呢?……这种论点,看来的确很难只凭论证予以驳倒。但是人们在论证之前,已经先有了行动。‘起初是行动’。”

“我们当然不能把我们能够制造的东西当作是不可认识的。”

“我们当然不能把我们能够制造的东西当作是不可认识的。”

恩格斯肯定本体论的言论很多,例如他说:“辩证法的规律是从自然界和人类社会的历史中抽象出来的。辩证法的规律不是别的,正是历史发展的这两个方面和思维本身的最一般的规律。”接着他就列举了辩证法的三个主要规律,并指出:“所有这三个规律都曾经被黑格尔按照其唯心主义的方式当作纯粹的思维规律而加以阐明。”

应该补充一句,黑格尔并不认为辩证法的规律只存在于头脑之中,因为他承认头脑之外的客观概念。恩格斯反复说明辩证法规律首先是客观规律,然后才是思维规律,例如他说:“所谓的客观辩证法是在整个自然界中起支配作用的,而所谓的主观辩证法,即辩证的思维,不过是在自然界中到处发生作用的、对立中的运动的反映”

应该补充一句,黑格尔并不认为辩证法的规律只存在于头脑之中,因为他承认头脑之外的客观概念。恩格斯反复说明辩证法规律首先是客观规律,然后才是思维规律,例如他说:“所谓的客观辩证法是在整个自然界中起支配作用的,而所谓的主观辩证法,即辩证的思维,不过是在自然界中到处发生作用的、对立中的运动的反映”

,“……辩证的自然观使一切自然哲学都成为不必要的和不可能的”

,“……辩证的自然观使一切自然哲学都成为不必要的和不可能的”

。

。

恩格斯不仅用言论而且用行动表明他不但不否定本体论,而且致力于本体论的研究。他所从事的自然辩证法研究就是他本体论研究的一部分。在这种研究中他不仅揭示了客观的辩证规律,而且描绘了物质世界大循环的总图景。如果关于总联系的科学完全是多余的,恩格斯的自然辩证法研究就是不可思议的了。现代实证主义思潮、西方马克思主义攻击恩格斯的自然辩证法思想,正是因为他在其自然辩证法思想中肯定了本体论。科学的发展不是使总图景的描绘越来越成为多余,而是使这一描绘越来越细致、越深入、越宏伟。每一时代都有建立在当代科学水平上的各种世界图景,历史上有过牛顿力学图景、热力学图景、生物进化图景、电磁图景、相对论图景、量子力学和统计图景、现代宇宙学图景、系统论图景,马克思主义哲学正担负着描绘世界总图景的任务。只有掌握了世界总图景,我们才可能明确各门科学在这个总图景中的地位和作用,摆正各门科学之间的关系,推动各门科学的发展。

任何讨论都必须对所使用的主要概念有共同理解,即所谓共同语言,否则,对同一个概念,你说的是A,我说的是B,双方不管如何争论,都争不出个是非来。我认为在对文艺学本体论的理解中,就存在这个问题。本体论作为一个哲学概念,大家的理解还是比较一致的,即关于现实世界的最后存在基础的理论,对文艺学本体论,大家的理解就不一致了。论者在谈到文学艺术的本体时,有的是说文学艺术的最后基础,有的是说文学艺术的直接基础,于是前者说它是客观世界或物质世界,后者说它是实践。在我看来,他们都有一定的道理,文学艺术不管多么复杂,不管多么高深,都离不开物质世界,但也离不开人类的实践活动,不仅文学艺术作品是人创造出来的,而且文学艺术这种社会现象也是在人类社会实践的基础上产生的。当然,如果笼统地讲文学艺术产生的原因,还可以有其他说法,如人的感情、思想、人性等等。总之,如何理解文学艺术本体论这一概念,是必须首先明确的问题。

什么是文艺学本体论?首先要弄清楚什么是本体论。这是一个哲学概念,它要回答的是现实世界存在的最后的基础是什么。哲学家们的答案是各不相同的。在我看来,辩证唯物主义的回答最正确,即不断运动又互相联系的物质。马克思和恩格斯没有用过本体论这个概念,在马克思主义哲学术语中世界观大致与本体论相当,所以近30年来,我经常把二者作为同义词来使用。但是,现在马克思主义哲学界由于受实证主义和西方马克思主义的影响,有一些人或者认为“现实世界存在的最后基础”是虚幻的,是既不能肯定也不能否定的东西,同上帝差不多,或者认为这样的东西就是“实践”,不能问“实践”后面还有什么东西,这就是著名的实践本体论或他们所理解的“实践唯物主义”。这个问题前面已经谈过。

其次要弄清楚什么是文艺学本体论。文艺学本体论的确切称谓,应该是“文艺本体论”,因为我们讨论的是文学艺术的本体,不是文艺学的本体。如果这种理解是正确的,那么,文学艺术的本体同现实世界的本体就是同一的,因为现实世界存在的最后基础无所不包,包括整个自然界,当然也包括整个人类社会,也包括人的精神领域,不可能在现实世界存在的最后基础之外还有一个文艺本体。

最后,不能否认文学艺术产生的直接根源或直接依附的东西是什么的问题。这就是有的学者所理解的文学艺术的本体。文艺学专家们作了许多研究,也提出了许多不同的观点。在我看来,这是一个很复杂的问题。显然,文学艺术不是从一种简单的东西中产生出来的,也不依附于一种简单的东西之上。它不是一种自然现象或动物活动,而是一种社会现象或人类活动。如果说它起源于人类社会或实践,依附在人类社会或实践之上,这当然是不会错的,但这种回答显然失之笼统。我认为要弄清楚这个问题,应以事实为根据,分析文学艺术与其他社会现象的关系、文学艺术在人类社会中的位置、文学艺术是怎样在人类的实践活动中产生、变化和发展的。实际上,文艺理论家们对此已作过许多研究,这种研究当然还应该继续下去。

因此,在我看来,在文艺学本体论的研究中,关键问题是文艺学的本体论基础,或者扩大一点说,是文艺学的哲学基础。

这个问题就是文艺学与哲学的关系问题,其中不仅有它与其高一层的美学的关系、它与世界观的关系,还有它与历史观、认识论、人学等等的关系,而且这种关系还是双向的相互的,绝不是单方面的。这里的关键问题是这些哲学部门(世界观、美学、历史观、认识论、人学等等)必须是科学的。只有文艺学的哲学基础是科学的,文艺学才可能是科学的;如果文艺学的哲学基础是非科学的,文艺学必然也是非科学的。当然,谁都宣称自己的哲学是科学的,但这是不可能的。哲学流派五花八门,观点各异,至今争论不休,这就有待于我们凭借自己的科学良知加以鉴别,关键在于要选择和坚持科学的哲学观点作为自己的哲学基础,盲目地追风赶潮,随声附和是不可取的。