新批评的主要成员韦勒克曾说,三十年代新批评的兴起主要是为了对抗当时的主导批评理论,其中之一就是马克思主义文评(Wellek 1982:88)。世界资本主义经济大萧条和两次世界大战,使得马克思主义在西方得到极大地发展。在冷战和麦卡锡主义的白色恐怖年代,西方的马克思主义有所削弱。随着六十年代社会批判思潮的兴起,马克思主义又一次在西方迅速普及,并从书斋走向街道,从学术活动转向学生运动,之后又逐渐从街道走回书斋,从学生运动转回学术活动,和近三十年出现的其他西方后结构主义批评理论相互结合,成为当代西方主要的文学文化批评理论。

马克思主义批评理论在马克思主义形成初期就已经存在。一个半世纪以来,马克思主义的发展不仅几起几落,而且本身也经历着不断的自我发展,自我更新,自我派生,因此出现过众多自诩的马克思主义批评理论版本。要展现这个庞大的理论体系委实不易,有必要选定一个观念框架,以便从一个特定的视角来展现它的一个侧面。在这里,我们从西方批评理论的视角出发,把马克思主义文评依时间秩序划分成三部分

:传统马克思主义文评,早期西方马克思主义文评,当代西方马克思主义文评。尽管少数理论家可能很难以此来归类,但这个框架基本可以囊括主要的马克思主义批评家。

:传统马克思主义文评,早期西方马克思主义文评,当代西方马克思主义文评。尽管少数理论家可能很难以此来归类,但这个框架基本可以囊括主要的马克思主义批评家。

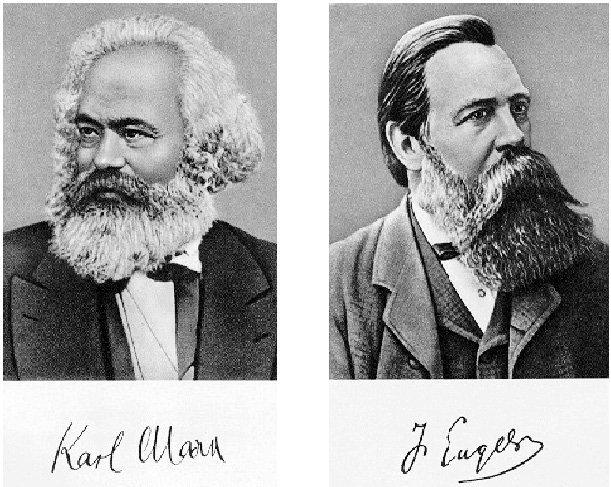

传统马克思主义文艺批评指自马克思、恩格斯直到二十世纪中叶这段历史时期的马克思主义批评理论,即俗称的“传统马克思主义文评”。这种批评坚持的基本马克思主义理论包括:1. 物质第一精神第二(唯物主义);2. 经济基础决定上层建筑;3. 阶级及阶级斗争;4. 剩余价值理论;5. 物化及异化理论;6. 武装斗争理论;7. 无阶级社会(共产主义)思想(Leitch,1988:6-7)。尽管马克思和恩格斯是思想家和社会活动家而不是真正意义上的文学批评家,但是他们的文学修养极好,马克思对戏剧、诗歌情有独钟,在论述经济政治哲学问题时常常涉及文艺和文化。如在《神圣家族》( The Holy Family )里马克思对欧仁·苏的小说《巴黎的秘密》进行了著名的“意识形态批判”。马克思的意识形态概念首次出现在《德意志意识形态》。马克思本人对它没有做过详细的解释,但已经揭开了它的神秘面纱,揭示了它的阶级本质:意识形态是统治阶级的价值取向和价值观念的代表,由统治阶级制订,通过他们把持的国家机器灌输给社会,使之变得合法、正常、自然、普适而被大众所接受,再转化成和统治阶级经济基础相适应的上层建筑(法律、道德、行为规范等),通过国家机器加以强制实行。文化是资产阶级上层建筑的一部分,肯定会参与传播并强化资产阶级的意识形态,使读者在不知不觉中全盘接受,以强化统治者制造的神话,加强它的统治,因此恩格斯把意识形态称为“错误意识的代表”(Mostafa,1991:11-14)。在《巴黎的秘密》中,苏宣扬资产阶级的仁爱观,以怜悯、仁慈、忍耐掩饰资本主义剥削的实质。此外苏还暗示,个人可以通过自己的努力来改良不合理的社会,而不必进行大规模的社会革命,这实际上肯定了资本主义社会的合理性,表露的是资本主义意识形态。恩格斯对苏的这种批评范式此后成为传统马克思主义批评实践的典范。

梅林(1846-1919)

马克思关心的是文化文本的内容而不是它的形式,因为文本是意识形态工具,传播的是社会知识,所以形式只能是从属、服务性的,尽管马克思在《政治经济学批判大纲》( Grundrisse )中曾指出,文学艺术表现的内容和经济发展水准不一定相一致。因此虽然马、恩谈论的大多是一般意义上的文学艺术,却对现实主义,尤其是现实主义小说,情有独钟。恩格斯曾经对现实主义下过定义:真实再现典型环境下的典型人物。他们钟爱的现实主义小说家包括狄更斯(Charles Dickens),巴尔扎克(Honoré Balzac),萨克雷(William Makepeace Thackeray),列宁则喜爱托尔斯泰,因为他们作品中包含的“政治社会真理”“比所有专职政治家,社会活动家和道德家加在一起还要多”。

马、恩之后,比较著名的马克思主义批评家有德国人梅林(Franz Mehring),俄国人普列汉诺夫(Plekhanov)和列宁。梅林在十九、二十世纪转换的十余年间撰文用马克思主义对德国及欧洲其他国家的文学进行了分析。如他曾就当时较为流行的自然主义发表过数部论著,指出自然主义虽然在一定程度上揭露批判了资本主义社会的冷漠残酷,却没有对这个制度本身进行批判,所以仍然是资产阶级文学;无产阶级文学要完全站到工人阶级一面,以“文学革命”推动社会变革。对于自然主义的审美原则,梅林也予以批判,认为它逃避客观现实,由此不足以真实地反映现实。普列汉诺夫一生著述颇丰,论题涉及文学艺术的大部分领域,其中比较有趣的是他对马克思主义文学反映论的看法。他主张经济生活和艺术创作之间有“中间环节”,经济生活可以影响甚至决定艺术创作,但这种影响和决定往往是间接的,复杂的,不要贸然用经济基础决定论来理解文学。评论家曾指出,普列汉诺夫的前后期论述有时不一致甚至相互矛盾,尽管如此他仍然不失为出色的传统马克思主义批评理论家。列宁出于当时严酷的社会现实和政治斗争的需要,强调文艺的党性原则,强调文艺的工具性,但在苏联十月革命后,则采取了较为宽松的文艺政策,使建国初期的苏联文学获得较大发展。到了斯大林时代,苏联的马克思主义文艺批评逐渐表现出某些僵化,期间出现过不少优秀的文艺作品和文学评论,对苏联国内的重大政治事件产生过巨大的正面影响,但同时也出现过这样那样的“左”的失误,使马克思主义批评理论的声誉受到一定的负面影响,很多时候,马克思主义文艺批评成为政治宣传的传声筒。

俄国批评家普列汉诺夫(1856-1918)

这个时期的批评家注重用马克思主义的原理研究具体的文学文化现象,批判非马克思主义文艺观,所以总的倾向是具体评论多,理论思考少;批评摧毁多,主动建构少。如梅林著述等身,但专论美学的著作只有一本(《美学简介》)。普列汉诺夫虽然是少数几位文艺理论家,但他的论述仍然属于对马克思主义理论的具体运用,理论性系统性不够强,而且不无自相矛盾之处。这个时候“西方马克思主义”应运而生,其有别于传统马评的明显标志是:1. 对文化的重视,把文学批评的范围纳入文化批评之中

,2. 对哲学(尤其是马克思主义哲学)的青睐,后者正是西方马克思主义“理论性”特别强的原因。

,2. 对哲学(尤其是马克思主义哲学)的青睐,后者正是西方马克思主义“理论性”特别强的原因。

卢卡契(Georg Lukács)通常被认为是早期西方马克思主义第一人。他从二十世纪初开始投身社会主义直至五十年代,曾在共产党内担任过职务,但他对马克思主义文学批评理论的研究影响最大。作为西马的开拓者,他在许多方面和传统马克思主义保持一致(他本人仍然愿意和传统马克思主义认同),但也在某些方面和后者当时僵化教条的做法拉开距离。尽管西方学术界有些人把他视作传统马克思主义而不屑一顾,东欧苏联的传统马克思主义也把他当作异己,他仍然初衷不改,几十年来基本立场保持不变,这也是他理论的一个特色。

卢卡契坚持马克思主义审美反映论,认为这是文学艺术的根本所在,1954年他发表《艺术和客观真理》时仍然坚持他早年的这个主张。社会存在决定社会意识这个马克思主义原理应用于文艺,就表示艺术属于社会意识,受制于社会存在,具体表现就是文艺必须客观再现现实。但是卢卡契反对艺术再现里的两种态度:机械唯物论的反映论和主观唯心论的反映论。前者是“错误的客观主义”(false objectivism),后者是“错误的主观主义”(false subjectivism),都割裂了主客体。前者的典型代表是十九世纪欧洲自然主义文学思潮:“一段现实被机械地再现,难免客观上的错误,而且在要成为艺术品时还要经过观察者的主观理解,这个主观也和实践分离,和实践没有相互作用”。主观主义则把重心完全放到观察者身上,把客观现实的存在依附于主体的存在,如十九世纪德国哲学家利普斯倡导的“移情论”(empathy):“物体的形式永远由我来决定,由我的内心活动来决定”,因此“审美愉悦是个人满足的外在表现形式”,客观存在也就成了主观投射的创造物。卢卡契发表以上见解时,关于文学自然主义的争论在欧美理论界已成定论,卢卡契的见解显然过于简单化而不合时宜,但是卢卡契依然坚持己见不为所动;五十年代欧美主观主义文艺思潮开始泛滥,形式主义批评理论占据主导,在这种形势下批评主观主义也不会被西方理论界所接受,但这些反而表现出卢卡契对传统马克思主义文艺理论的执著(Lukács,1954:791-807)。

卢卡契认为,文学作品是作者反映现实和超越现实的辩证统一,审美反映是主客体相互作用的能动过程:

一切伟大艺术之目标就是提供现实图景,其中的表象与实际,个体与整体,实在与观念之间的矛盾得到圆满解决,在艺术作品的直接感受中双方和谐地溶为一体,使人感到它们是无法分割的整体……只有当读者体验到发展或变化的每一个重要方面及其全部主要的决定性要素时,只有当不是简单地塞给他结果,而是引导他直接去体验这个过程并最终达到结果时,表象和实际的结合才能成为直接的经验。

也就是说,艺术作品审美价值的实现既要依靠作品本身的艺术构思,也要依靠读者的积极参与。这种审美反映必须渗透进审美体验的全过程,因此艺术审美真正体现主客体的相互作用。

狄更斯(1812-1870)

巴尔扎克(1799-1850)

基于这种认识,卢卡契对他所认为的反马克思主义的文学思潮进行了不懈地批判,主要表现在否定现代主义,褒扬现实主义。他认为现代主义文学的错误是:第一,对客观现实的反映不准确;第二,没有反映客观现实的整体;第三,割裂主客体的互动关系。“如果只是把诸多偶发细节堆积在一起,绝不会产生艺术必然。细节从一开始就必须精心挑选描绘,使其和整体保持一种有机能动的关系”。卢卡契批评现代主义,因为这种“不加分辨地、照相似地、武断地”反映现实是“客观无政府主义”,其结果就是审美过程受到阻滞,审美价值无法实现。这是“错误的客观主义”,也是变相的“错误的主观主义”,是“帝国主义寄生阶段”唯心主义在文艺里的表现。

“现实主义”指十九世纪欧洲批判现实主义,尤其指英国的狄更斯,法国的巴尔扎克,俄国的果戈理等为代表的小说家,因为他们具备一种“对社会历史现实正确的审美理解”。但是对卢卡契来说社会主义现实主义比批判现实主义还要理想。社会主义现实主义指“以社会主义经验为基础的现实主义的形象思维”(高尔基语),是苏联三十年代提出的文学创作模式和艺术评判标准。卢卡契认为社会主义现实主义基于社会主义立场,从这个角度展现各种社会内部力量在建设社会主义过程中的表现,因此更具有科学性。相比之下,批判现实主义则由于社会环境的限制,只能以乌托邦式的寄托或鸵鸟般的逃避来消极对抗资本主义社会,虽然具有积极意义,终不免隔靴挠痒之嫌。他断言,当进入社会主义社会之后,批判现实主义将逐渐失去其用武之地而为社会主义现实主义所替代(Newton,1988:89-91)。对斯大林时期制订的社会主义现实主义创作原则,即使社会主义国家理论界内部也一直有争议,因为它曾给文艺理论造成某种僵化,给创作实践造成一定的限制。此外,文艺思潮都是一定社会环境的产物,社会主义现实主义也许适合斯大林时代的苏联现实,但不应当成为文学艺术的理想化通式;而且把批判现实主义放到苏联的背景下也显得有些不自然。卢卡契在五十年代仍然这么做,可见其信仰的坚定和理论立场的前后一致。

巴赫金(1895-1975)

但是,卢卡契这么做并不是为了讨好迎合,而是出于批评家的良知。理论界之所以把他视为西马理论家,主要是因为他细致入微的文本分析,周到合理的论述方式,以及坚持真理的学术精神。他对社会主义现实主义理论中所谓的“革命的浪漫主义”持有异议,便直言相陈(同上,92)。对马克思主义感到难以阐释的文学形式问题也不讳言。马克思主义认为客观存在不依赖于主观意识,但艺术形式是不是客观存在,如何理解它和作者主观意识的关系,这些问题马克思主义感到较难处理,所以常常只谈文学内容,少谈或不谈文学形式,有时干脆把形式作为内容的对立面。卢卡契首先区分形式和技巧,以打消马克思主义对形式的顾忌:文学形式不等于文学技巧,“技巧”指孤立于现实的文学手法,是近代各种形式主义崇拜的对象

,而艺术形式则不仅和内容不可分割,而且本身也是对现实的反映

,而艺术形式则不仅和内容不可分割,而且本身也是对现实的反映

,是另一种意义上的内容,而且是更深层的内容,所以理所当然属于马克思主义审美范畴

,是另一种意义上的内容,而且是更深层的内容,所以理所当然属于马克思主义审美范畴

。文学形式即属于客观存在,就有其自身的运作规律,作家在创作时必须遵守艺术形式的客观规律,否则就会出问题。如巴尔扎克用短篇小说(short story)特有的紧凑、快节奏来表现突发性的、情节起伏大的故事,但当自然主义者左拉把巴尔扎克的这种形式用于长篇小说时,就不免情节拖沓,给人以拼凑感(Lukács,1954:804-805)。

。文学形式即属于客观存在,就有其自身的运作规律,作家在创作时必须遵守艺术形式的客观规律,否则就会出问题。如巴尔扎克用短篇小说(short story)特有的紧凑、快节奏来表现突发性的、情节起伏大的故事,但当自然主义者左拉把巴尔扎克的这种形式用于长篇小说时,就不免情节拖沓,给人以拼凑感(Lukács,1954:804-805)。

和卢卡契同时代的还有苏联文学理论家巴赫金。巴赫金比较特别:他身居苏联,所以显然不属于西方马克思主义,但他的马克思主义批评理论又不为苏联的传统马克思主义所接受,因此他的许多作品都以笔名发表,长期不为西方理论界所了解,直到斯大林时代结束之后他的重要理论著述才陆续发表,因而声名鹊起。由于他著述的年代在二十世纪上半叶,所以他的理论话语仍然属于“经典”马克思主义批评范畴,但不论是六十年代苏联的官方马克思主义文艺批评,还是新出现的塔耳图-莫斯科符号学派(Tartu-Moscow School),尤其是此时西方的结构主义、解构主义、符号学、文化研究、女性主义等“时髦”理论话语,都从巴赫金那里获得教益,使他的影响经久不衰。

巴赫金:《拉伯雷和他的世界》

尽管一些西方批评家认为巴赫金不能算真正的马克思主义理论家 [1] ,但这个论断尚待确实,因为巴赫金本人(至少早期的巴赫金)受到马克思主义的影响,并且在理论实践中有意识地加以运用。《小说中的话语》一文写于三十年代,且作者身份没有异议,但它是马克思主义文艺批评理论的极好实践。小说是一种独特的文学样式(genre),但巴赫金对现代文体学对小说话语的界定颇有微辞,认为诸如“形象”、“象征”、“个性化语言”等术语过于狭隘空泛,没有揭示出小说的真正文体特征。巴赫金认为,小说的特征在于它的话语形式,它和普通语言联系密切。

普通语言是一个统一的语言规则系统。但是这些系统并不是抽象的规则,而是语言生活的种种生成力量,这些力量力图消除语言所造成的异质性(heteroglossia),使语言-意识形态观念统一集中,在一个异质的民族语言内生成坚实、稳定、为官方所认可的语言核心,或维护业已形成的语言使其摆脱异质性越来越大的压力(Bakhtin,1992:667)。

阿多诺(1900-1969)

巴赫金解释道,语言不是抽象的符号系统,而是充满意识形态内容,是世界观的表现

。如集权社会便有集权化语言,其职能是树立集权的意识形态思维,消除蛮民的对立情绪。小说话语之所以遭误解,是因为当时的欧洲社会需要统一集中的语言,只承认语言的同质性。但是小说语言的特点就是异质性:“除了语言的向心力,其离心力也在不受阻碍地产生作用;除了语言-意识形态产生的集中和一致,非集中化、非一致化进程也在不受阻碍地发展着”(同上,668)。如果说一切话语都因此而具有对话性,小说话语的对话性则最强烈,尤其表现在语言内部的对话:主题、形式、段落甚至词语间的显在意义和隐在意义不停地发生互动,产生极其丰富的语义场,并和现实生活中异质的意识形态产生无数的对话,引出无数的问题。所以小说是无数矛盾观点的集合体,小说意义的产生是一个能动过程,而不是静态的中性表达。

。如集权社会便有集权化语言,其职能是树立集权的意识形态思维,消除蛮民的对立情绪。小说话语之所以遭误解,是因为当时的欧洲社会需要统一集中的语言,只承认语言的同质性。但是小说语言的特点就是异质性:“除了语言的向心力,其离心力也在不受阻碍地产生作用;除了语言-意识形态产生的集中和一致,非集中化、非一致化进程也在不受阻碍地发展着”(同上,668)。如果说一切话语都因此而具有对话性,小说话语的对话性则最强烈,尤其表现在语言内部的对话:主题、形式、段落甚至词语间的显在意义和隐在意义不停地发生互动,产生极其丰富的语义场,并和现实生活中异质的意识形态产生无数的对话,引出无数的问题。所以小说是无数矛盾观点的集合体,小说意义的产生是一个能动过程,而不是静态的中性表达。

这种对话观及其意识形态含义(文学-语言-意识形态-国家政权)在巴赫金1940年出版的另一部著作《拉伯雷和他的世界》中得到进一步发挥。中世纪法国小说家拉伯雷(Francois Rabelais)写四卷本《巨人传》,利用书中人物的粗言俚语对当时占统治地位的经院哲学和社会现实进行了极为大胆的嘲弄挖苦。巴赫金认为拉伯雷和中世纪的社会现象“狂欢节”有联系。中世纪社会认可的真理由掌握知识的教会把持,唯一容忍的自由就是“笑”,因此,人们对封建神学意识形态的反抗就集中体现在狂欢节上。他们把平日不可一世的权力偶像作为肆意嘲笑的材料,利用狂欢节期间人人平等的机会对神权俗权表示蔑视。通过狂欢节无拘无束的开怀大笑,人们不仅暂时摆脱了外部世界强加的压力,而且内心几千年积淤的原型般的恐惧也荡然无存,因此这种笑还是人们对未来美好社会的一种憧憬(Bakhtin,1989:301-307)。这里巴赫金极好地利用了马克思主义的观点:狂欢节的“笑”是对中世纪上层建筑的反应,也是中世纪社会现实的反映,只是其间的关系并非庸俗马克思主义所主张的直接对应,而是更加复杂曲折;而且巴赫金的分析也和庸俗马克思主义文艺批评不同,是细致的,说理性的学术分析,而不是粗暴的,简单化的政治批判。

本雅明(1892-1940)

当二十年代苏联开始实践列宁式的马克思主义理论,三十年代美国左翼思潮蓬勃发展之时,马克思主义研究也出现在德国,即1923年成立的法兰克福“社会研究所”,也就是后来的“法兰克福学派”。三十年代之后在霍克海默(Max Horkheimer)的领导下,云集了一批德国的理论精英,包括阿多诺(Theodor Adorno)、本雅明(Walter Benjamin)、弗洛姆(Erich Fromm)、马尔库塞(Herbert Marcuse)等,用跨学科研究的方法对属于上层建筑的文化领域进行深入细致的马克思主义研究。尽管由于政治风云的变幻研究所几经漂泊,但研究工作一直未停。除了具有西方马克思主义细致说理求实求证的风格之外,法兰克福学派的另一个特点就是“独立性”。从成立伊始他们就和以苏共为中心的传统马克思主义保持一定的距离,对虽持异见但基本上仍和苏联传统保持一致的卢卡契和意大利共产党领袖葛兰西(Antonio Gramsci)

也多有不同,甚至偶有冲突,如对现代主义的看法。卢卡契把现代主义称为资产阶级的颓废艺术,批评它抽掉作品的具体内容,逃避时代现实,以艺术形式取代对社会重大问题的反映(Taylor,1977:28-34)。在卢卡契和同为西方马克思主义者的布莱希特(Bertolt Brecht)关于现代主义的论战中,本雅明显然支持后者。他指出,艺术形式发展到当代发生了“裂变”,导致古典艺术的萎靡,现代艺术的勃兴。这是因为现代主义艺术手法(如布莱希特的“陌生化效果”)会产生震颤,有助于帮助现代人打消由大机器所造成的麻木,在震颤中引发对现代资本主义社会进行反思

也多有不同,甚至偶有冲突,如对现代主义的看法。卢卡契把现代主义称为资产阶级的颓废艺术,批评它抽掉作品的具体内容,逃避时代现实,以艺术形式取代对社会重大问题的反映(Taylor,1977:28-34)。在卢卡契和同为西方马克思主义者的布莱希特(Bertolt Brecht)关于现代主义的论战中,本雅明显然支持后者。他指出,艺术形式发展到当代发生了“裂变”,导致古典艺术的萎靡,现代艺术的勃兴。这是因为现代主义艺术手法(如布莱希特的“陌生化效果”)会产生震颤,有助于帮助现代人打消由大机器所造成的麻木,在震颤中引发对现代资本主义社会进行反思

。这种主张显然更能说明后工业资本主义的社会现实,是用马克思主义的原理对新的社会现实进行的思考。本雅明在1934年的一次演讲中(《作为生产者的作者》)对现代社会作家的创作进行了类似的思考。他认为,迄今社会对作家的要求不尽合理:不论资本主义社会还是社会主义社会首先需要的是作家的服务功能,尤其是后者强调作家的“政治倾向性”,都没有认识到或有意不愿意承认文学创作的特殊性,即“文学”倾向性:“文学倾向明显或不明显地包含在每一种正确的政治倾向之中,占有这个才决定一部作品的质量”。这里,本雅明从完全不同于传统马克思主义文学理论的角度解释了文学性和思想性的关系,大胆地把“文学性”摆到了突出的位置。他提出一个很有意思的问题:人们(这里他指传统马克思主义及当时的左翼文学)常谈文艺与社会生产关系的联系,却忘了文艺生产本身的内部关系

。这种主张显然更能说明后工业资本主义的社会现实,是用马克思主义的原理对新的社会现实进行的思考。本雅明在1934年的一次演讲中(《作为生产者的作者》)对现代社会作家的创作进行了类似的思考。他认为,迄今社会对作家的要求不尽合理:不论资本主义社会还是社会主义社会首先需要的是作家的服务功能,尤其是后者强调作家的“政治倾向性”,都没有认识到或有意不愿意承认文学创作的特殊性,即“文学”倾向性:“文学倾向明显或不明显地包含在每一种正确的政治倾向之中,占有这个才决定一部作品的质量”。这里,本雅明从完全不同于传统马克思主义文学理论的角度解释了文学性和思想性的关系,大胆地把“文学性”摆到了突出的位置。他提出一个很有意思的问题:人们(这里他指传统马克思主义及当时的左翼文学)常谈文艺与社会生产关系的联系,却忘了文艺生产本身的内部关系

。在当代社会,文艺生产的内部关系体现在工具现代化上,即作家不仅提供生产装置,而且要通过不断的手法更新来改进它,这样才能解放作家的生产力,使革命内容取得预期效果。他以布莱希特戏剧中的蒙太奇手法为例,说明作家用技法抓住观众比用说教煽动观众更加有效(Benjamin,1934:93-97)。

。在当代社会,文艺生产的内部关系体现在工具现代化上,即作家不仅提供生产装置,而且要通过不断的手法更新来改进它,这样才能解放作家的生产力,使革命内容取得预期效果。他以布莱希特戏剧中的蒙太奇手法为例,说明作家用技法抓住观众比用说教煽动观众更加有效(Benjamin,1934:93-97)。

阿尔图塞(1918-1990)

跨学科性同样是法兰克福学派的研究特色,并因此开了马克思主义研究的许多先河。以法国理论家阿尔图塞(Louis Althusser)为例。阿尔图塞对传统马克思主义理论多有“发展”,如马克思的理论-实践二元论被表述为“理论上的实践”(theoretical practice),以揭示科学实践在认识论上的突破;传统马克思理论的劳资关系被解释为“多重决定论”(overdetermination)(《保卫马克思》)。但阿尔图塞最突出的贡献是他的“结构主义的马克思主义”,即用结构主义做观念框架来阐释马克思主义对社会的认识:社会是“包含由一个等级关系联系起来的统一结构的复合体”,并且用“结构因果论”来解释社会的构成,其中用到拉康的精神分析理论。拉康本人对社会问题不感兴趣,但阿尔图塞在《意识形态和国家机器的意识形态》(“Ideology and Ideological State Apparatuses” in Lenin and Philosophy )中把马克思主义与结构主义和拉康心理学相结合,来阐释意识形态在社会中的运作:意识形态的作用是维持统治阶级的生存,但普通大众为什么会心甘情愿地对它俯首听命?这里阿尔图塞把个人看成社会某一阶级的成员,表现为社会结构的一个功能或效果,在某一生产方式中占有一定的位置,是社会众多决定因素的产物,然后对他加以研究。但普通大众却看不到控制自己的诸多社会决定因素,而是觉得自己完全自由,自足自在(self-generating),造成这种感觉的就是意识形态。它使人们对自我怀有虚幻意识,以为自己与社会有重要联系,自己的存在对社会具有意义和价值:我以社会为中心的同时,社会在很大程度上也以“我”为中心,使我成为自足自在的人。由于这种意识形态无处不在却又让人觉察不到,所以“我”在融入社会、形成自我存在的同时不知不觉地和国家机器捆在了一起。阿尔图塞实际上在用拉康的“想象层”(Eagleton 1985:172),把社会里的个人比做镜前的儿童,先和外物认同,然后此外物再以封闭自恋的方式把形象反映出来,给自我以满意的自足形象。但是这种认识实际上是一种“误识”(misrecognition),因为“我”只是诸多社会决定因素下的非中心功能,但我却心甘情愿用“臣服”换得“臣民”。当然阿尔图塞不一定正确,因为个人并非对意识形态的控制束手无策,且他对拉康的理论也有误读。但是把拉康对无意识的理解(无意识并非自我深处的个人欲望,而是外在无形的无法逃脱的人际关系)和对语言的揭示(无意识是语言的特殊效果,是由差异产生的欲望过程;语言不是主体随心所欲的工具,而是断裂人的主宰)与马克思主义相结合并应用于社会构成形式的分析,则是阿尔图塞的创造。

阿尔图塞的马克思主义理论影响了一代人,促成了所谓“综合式”(syncretist)的批评形式,在英国则反映在自称为“文化唯物主义”的文化研究,代表人物就是威廉姆斯(Raymond Williams)。关于威廉姆斯的马克思主义文化研究将在第十三单元《文化研究》中予以评述,这里仅限于他对马克思主义基本概念的新的理解。对应于“上层建筑”的“经济基础”(base)是马克思主义的重要概念,但长期以来争论颇多,解释不一。究其原因,一是马恩本人语焉不详,二是语言互译造成含混。传统之见往往把经济基础作为一种封闭自足独立存在的实体,机械地对应于上层建筑,因此导致庸俗马克思主义过分强调“经济基础决定论”。威廉姆斯认为,马克思的上层-基础对应论其实是一种比喻的说法,不应当作为实际存在加以机械理解。实际情况是,双方之间存在一系列的中介,使得双方关系变得十分复杂。因此威廉姆斯主张把双方关系看作一种能动的互动过程,由具体时空下的诸多因素所决定,马克思主义者更应当关注现实中经济基础和上层建筑各种具体的表现形式以及影响它们的具体因素,而不要空谈抽象概念(Williams,1978:75-82)。对于经济基础和上层建筑的关系,有些理论家态度暧昧,有些则闭口不谈。威廉姆斯则认为,“不承认经济基础决定论的马克思主义实际上毫无价值;容忍对决定论可以不同理解的马克思主义则基本上毫无用处”。他指出,马克思本人对此的看法也经历过变化:早期持“科学决定论”,即决定完全由外部实施,被决定对象无能为力;后期则可能暗示“主体决定论”,这里的关键是外部的决定力量有多大。“抽象客观论”主张完全由客观外部来决定,主体无法参与,这是经济主义。威廉姆斯主张“历史客观决定论”,即人和社会不应对立,社会历史和人的主观共同产生决定作用。也就是说,经济基础的决定作用是通过社会和人来共同实施的;“决定”既是外部社会行为,又内化于个人,成为个人意志的结果。因此,威廉姆斯倾向于阿尔图塞的“多重决定论”,即经济基础是通过诸多因素来决定上层建筑,而且这些因素是具体可见的,散布在社会进程的各个方面,既相对独立也相互作用互相影响,决不应当把它们当成抽象自足的哲学范畴(同上,83-89)。

马尔库塞(1898-1979)

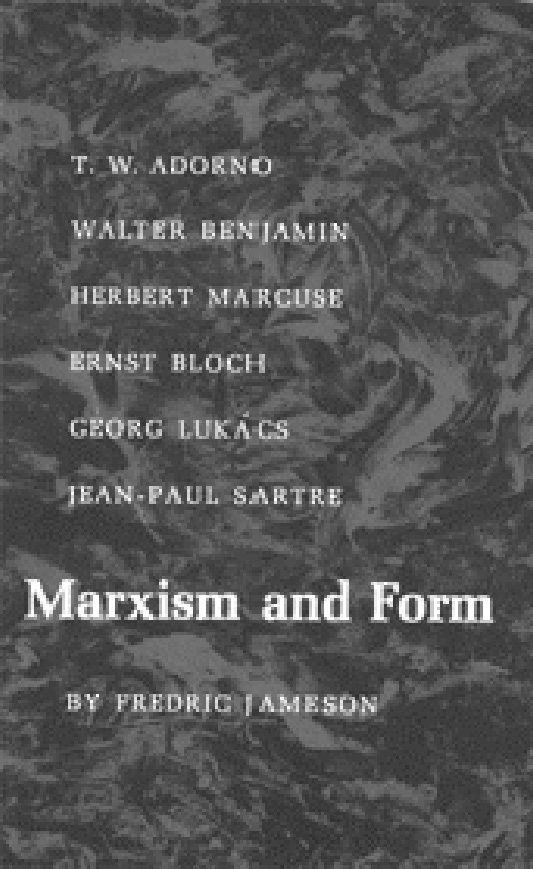

西方马克思主义和传统马克思主义的最大区别,莫过于后者认为正宗马克思主义只有一家(常指以前苏联为代表的马克思主义),而前者意识到马克思主义是一门不断发展的科学。威廉姆斯至少相信有三种马克思主义:马克思本人的学说,由此产生的种种理论体系(马克思主义)及在一定时期占主导地位的马克思主义(同上,75)。当代美国马克思主义理论家詹明信持有相似的看法:不同的社会经济制度、政治制度、社会环境产生不同的思维观念,不同的社会历史境况也会产生不同的马克思主义。因此,“马克思主义”这个词应当是复数,正像现实里存在俄苏马克思主义,第三世界马克思主义,西方马克思主义等,不存在所谓“唯一正统”的马克思主义,否认这一点就不是马克思主义者。马克思主义的基本原理来自马克思本人的思想体系(Marxian System),所以是单数,后人对这个体系的发展则五花八门(Jameson,1977:xviii)。在五花八门的西方马克思主义理论家中,詹明信一枝独秀,被认为是北美四十年来最有影响、最有深度的马克思主义理论家和文化批评家。他的理论涵盖面广,把马克思主义原理与西方文化结合得颇为成功,所以被视为六十年代之后马克思主义新的高峰(Jameson 1988:ix)。

詹明信的马克思主义文艺文化批评有鲜明的理论特色。首先,詹明信以马克思哲学为指导,提倡文学研究关注人及人的生存状况,把文学现象和人类历史进程相联系,使文学批评担负起历史责任。而处于二十世纪六十年代社会动荡时期的西方知识群正迫切需要了解马克思主义,作为改造社会的武器。其次,他汲取了黑格尔和马克思的辩证统一思想,主张把文学放入产生这种现象的具体社会中,探索双方内部互动的复杂关系,恢复马克思倡导的文学对社会的反映、改造功能。但他也反对庸俗马克思主义的经济决定论和简单化做法,主张把马克思主义当作世界观和方法论,尊重文艺的特殊性,实事求是地进行历史的,客观的,周全的“文学”研究。此外,詹明信对传统马克思主义的“发生学”(generic)研究方法(即研究文学的产生和演变过程)表示怀疑:这种方法很难深入人(文学的表现对象)的内心来分析西方现代、后现代主义作品,也很难和现当代西方其他批评理论话语形成“对话”(而不是简单化的大批判);而由于后工业资本主义意识形态摧毁了人们的历史感知能力,人们也不可能把现实有机地构成整体去体验把握,因此马克思主义理论家应当适应新的历史形式,启用新的文学文化阐释方法,以高度的社会责任感引导人们去追求更加完美的社会形式(Jameson,1977:xvii-xviii;1988:132)。

詹明信:《政治无意识》

《政治无意识》是詹明信理论生涯转折时期的代表作。它力图用辩证唯物主义历史地透析文学阐释,揭示文学阅读、文本理解中不可避免的政治性和意识形态性,其中出现的一个重要概念是“意识形态素”(ideologeme)。现时使用的意识形态观来自马克思,恩格斯把它作为“错误意识的代表”(Rejai,1991:11-14)。詹明信继承法兰克福学派把意识形态作为社会文化批判对象,同时把它扩展为一切阶级的偏见,作为文本分析的对象。他把“意识形态素”定义为“社会阶级之间基本上是敌对的集体话语中最小的意义单位”(Jameson,1981:76)作为意识形态和文本叙事之间的中介,使前者在后者中得到体现。也就是说,“意识形态素”代表文本深层中一个阶级对另一个阶级最为细小的批判性思考,例如《失乐园》中弥尔顿既想证明上帝对人类的公正,又把上帝描写成迫害人类的暴君,这就是一个“意识形态素”,表明弥尔顿对英国资产阶级革命充满矛盾的思考。

“意识形态素”所体现的,是法兰克福学派的一种典型的马克思主义研究方法:“症候式阅读”(symptomatic reading)。这种阅读的目的是寻找文本中隐含的“问题素”

,揭示其“意识形态无意识”,阿尔图塞在《保卫马克思》(

Pour Marx

,1965)中对“问题素”的定义是“内部无法进一步细分的一个思维整体。问题性使得对有些问题可以进行思考,对有些问题却无法进行思考”(Makaryk,1997:15-16,38)。使用问题素方法就可以使各种学说掩盖的问题暴露出来,以便进行更深入的批判。“问题素”的一种最佳实践,就体现在詹明信提出的“元评论”(meta-commentary)这个概念上,这也是詹明信四十年马克思主义文艺批评理论最具特色的体现。它比较完整地出现在1971年发表的同名论文里,但是他在其后的理论生涯中一直在实践着这个批评方法

[2]

。首先,他提出文学阐释的重要性质“自释性”:“每一个阐释都必须包含对自身存在的阐释,必须显示自己的可信性,为自己的存在辩护:每一个评论一定同时也是一个元评论”。即每一个文学评论都隐含对自身的解释和证明,说明自己这么做的动机、原因、目的;因此文学理论首先关注的不是评判某一个文学评论的正确与否,而是它展示自己的方式。这是因为阐释的最终目的不是追求价值判断,也不是刻意寻找问题的答案,而是思考问题本身和形成问题的思维过程,发掘其中隐含的矛盾,把问题的实质显露出来

,揭示其“意识形态无意识”,阿尔图塞在《保卫马克思》(

Pour Marx

,1965)中对“问题素”的定义是“内部无法进一步细分的一个思维整体。问题性使得对有些问题可以进行思考,对有些问题却无法进行思考”(Makaryk,1997:15-16,38)。使用问题素方法就可以使各种学说掩盖的问题暴露出来,以便进行更深入的批判。“问题素”的一种最佳实践,就体现在詹明信提出的“元评论”(meta-commentary)这个概念上,这也是詹明信四十年马克思主义文艺批评理论最具特色的体现。它比较完整地出现在1971年发表的同名论文里,但是他在其后的理论生涯中一直在实践着这个批评方法

[2]

。首先,他提出文学阐释的重要性质“自释性”:“每一个阐释都必须包含对自身存在的阐释,必须显示自己的可信性,为自己的存在辩护:每一个评论一定同时也是一个元评论”。即每一个文学评论都隐含对自身的解释和证明,说明自己这么做的动机、原因、目的;因此文学理论首先关注的不是评判某一个文学评论的正确与否,而是它展示自己的方式。这是因为阐释的最终目的不是追求价值判断,也不是刻意寻找问题的答案,而是思考问题本身和形成问题的思维过程,发掘其中隐含的矛盾,把问题的实质显露出来

:“在艺术问题上,特别是在艺术感知上,要解决难题的念头是错误的。真正需要的是思维程序的突然改变,通过拓宽思维领域使它同时包容思维客体以及思维过程本身,使纷乱如麻的事情上升到更高的层次,使问题本身变成对问题的解决”。下面这段话把以上的含义表述得更加显豁:

:“在艺术问题上,特别是在艺术感知上,要解决难题的念头是错误的。真正需要的是思维程序的突然改变,通过拓宽思维领域使它同时包容思维客体以及思维过程本身,使纷乱如麻的事情上升到更高的层次,使问题本身变成对问题的解决”。下面这段话把以上的含义表述得更加显豁:

《后现代主义,或当代资本主义的文化逻辑》

不要寻求全面的、直接的解决或决断,而要对问题本身赖以存在的条件进行评论。想建构连贯的,肯定的,永远正确的文学理论,想通过评价各种批评“方法”综合出放之四海而皆准的方法,我们现在可以看出这类企图肯定毫无结果(Jameson 1988:5,67,44)。

所谓“肯定的”文学批评喻指挖掘文本初始意义的努力(如传统马克思主义批评理论),而詹明信追求的非神秘化批判性阅读则是西方马克思主义批评理论的总体特点,只是詹明信通过“元评论”对它进行了明确的表述。“元评论”不仅揭示出一切文学批评的本质,而且概括了一个新的理论批评模式。首先,它把理论实践牢牢地限制在文本之内,把分析对象化约为文本因素,以避免现实中的传统误见(如庸俗马克思主义脱离审美的倾向)。其次,把批评目标固定在文本之中,把讨论范围限制在“元评论”层面上,就使詹明信的理论具有更大的兼容性,可以更加客观公正地对待其他批评理论和实践,承认他们在一定范围内的合理性。最后,把阐释对象从阐释本身转到阐释代码,体现了由表及里,从现象到本质的批判过程,因此是更深层次的文学批评。

詹明信关于“元评论”的文章后来辑入《理论体系评析》(上下卷),由以文艺理论系列丛书闻名的明尼苏达大学出版。这部评论集收集了詹明信1971-1986年间发表的重要理论著述,从不同的角度展示了他一贯的理论指导思想:马克思主义是文学研究的理论基础。值得注意的是,该书下卷从文本分析过渡到文化研究,涉及建筑、历史及后现代主义等论题,标志詹明信理论的进一步发展。“元评论”的思想也在詹明信的下一部文化研究力作《后现代主义,或当代资本主义的文化逻辑》中得到进一步的伸展。在书中,他用一贯坚持的马克思主义理论方法对当代西方社会文化的各个层面进行解析,建立后现代主义和当代资本主义发展的密切联系,并透过后现代主义的种种文化表现揭露当代西方社会的意识形态本质。

要对时代做出评判,首先碰到的是时代划分问题。詹明信认为,时代划分不应当依据诸如“时代精神”或“行为风范”这些抽象唯心的标准,而应当依靠马克思主义,把资本主义社会发展放入资本发展的框架中去理解:资本发展造成科技发展,因此可以通过更加直观的科技发展来透视资本的发展。哲学家曼德尔依据工业革命之后机器的发展而提出资本-科技发展模式:蒸汽发动机(1848),电/内燃发动机(1890),电子/核子发动机(1940)。与之相对的资本主义发展三阶段是:市场资本主义,垄断资本主义/帝国主义,后工业/跨国资本主义。对应于这种资本发展的三个阶段,詹明信提出西方资本主义社会文化发展的三个阶段:现实主义,现代主义,后现代主义

。在评述詹明信的后现代主义理论之前,有必要提一下他的文化研究方法,即“译码法”(transcode)。当今社会各种文化诠释层出不穷,它们实际上都是一种“重新写作”,用各自的诠释代码重新勾勒社会文化事物。詹明信使用马克思主义理论对这些文化诠释代码进行对比研究,揭示它们的独特之处以及理论局限。由此可见,“译码法”和“元评论”的理论基础完全一样,只是文本研究范围扩大了,从文学文本转到文化文本(Jameson,1991:298)。

。在评述詹明信的后现代主义理论之前,有必要提一下他的文化研究方法,即“译码法”(transcode)。当今社会各种文化诠释层出不穷,它们实际上都是一种“重新写作”,用各自的诠释代码重新勾勒社会文化事物。詹明信使用马克思主义理论对这些文化诠释代码进行对比研究,揭示它们的独特之处以及理论局限。由此可见,“译码法”和“元评论”的理论基础完全一样,只是文本研究范围扩大了,从文学文本转到文化文本(Jameson,1991:298)。

詹明信对后现代社会的关注起始于这样一些思考:“后现代社会”是否存在?提出这个概念有什么实际意义?它反映当代西方社会的哪些特征?在詹明信之前一些理论家已经对这些问题做出过思考。哈桑(I. Hassan)和德里达(Jacques Derrida)等人从后结构主义角度对西方形而上传统进行了激烈的批判,虽然他们没有使用“后现代主义”这个术语,但已经把它作为新的时代标志。克莱默却竭力为现代主义的道德责任感和艺术丰碑辩护,抨击后现代社会道德世风日下艺术日渐浅薄。哈贝马斯(Jürgen Habermas)则从社会进步的角度否定后现代主义,认为其反动性在于诋毁现代主义所代表的资产阶级启蒙传统和人道主义理想,对社会现实表现出全面妥协。詹明信认为这些解释“代码”在一定范围内都有合理性,但是他们有个通病,即或多或少都是道德评判,没有从资本发展和生产方式的变化来看待后现代主义的历史必然性,没有把它理解为当代资本主义逻辑发展的必然结果(同上45-46)。

哈贝马斯(1929- )

要对当代西方社会进行历史性思考,就必须对这种文化的具体表现形式进行分析,以便对当代资本主义发展中出现的后现代主义文化做出理论描述。以后现代建筑为例。其特点之一是“大众化”,但它指的不是建筑规模或气派,而是建筑的指导思想和审美倾向。詹明信以一幢现代派建筑“公寓楼”为例:在四面破旧不堪、形象猥琐的建筑群的衬托之下,公寓楼鹤立鸡群,表现出格格不入的清高态度,企图用自己新的乌托邦语言来改造同化这个它所不屑一顾的环境。而后现代建筑“波拿冯契”是幢玻璃大厦,但和周围商业中心的环境极其和谐,溶入其中构成一幅当代资本主义商业城市的图景。它的内部结构和功能也显露出“大众化”:内部设置最大化地便利消费者购物;大楼和城市路面连成一体,其周身镶嵌的巨幅玻璃反射周围的环境,以“抹去”大楼本身的客观存在。这些构成一种意识形态手段,即最大限度地迎合人们的消费需要,最大限度地发挥大楼的消费功能,使消费者产生物我一体的感觉。这种消费意识在后现代社会的市场运作中表现得淋漓尽致:“市场符合人性”这个冷战时期用于和社会主义国家进行对抗的意识形态,随着后现代商品化的深入不知不觉成了“真理”。大楼的存在其实是一个市场经济符号,意在表明自由贸易,自由选择。但是詹明信指出,资本主义后现代所提供的所谓“自由”其实是种虚幻的假象:不论市场中的“自由”还是议会中的“民主”都由资本主义意识形态工具(如媒体)所操纵,大众的选择面实际上非常窄。

应当承认,詹明信的马克思主义批评理论对西方社会的分析深入细致,其批判力度其他理论话语很难企及。但是,由于詹明信的社会批判局限在理论层面,和社会实践拉开距离,因此在一定程度上削弱了理论的实际批判效果,并有损于理论本身的逻辑性和可靠性。詹明信本人对此也许是清楚的。他在分析现代主义的反文化冲击时指出,在后现代资本主义社会,这种冲击力已经大大减弱,通常只作为学院式研究的一种方法或大学课程而存在,因为一切反叛精神都会很快被消费社会吸收同化,变成一种精神商品(Jameson,1988:177)。

马克思主义理论在其历史发展中经历过数次大的危机。但每次危机时,马克思主义文学文化批评理论不仅没有低落,反而在经历一段痛苦的反思之后重新获得发展:二十世纪初第二国际前后正是伊格尔顿所称的“人类学型”马克思主义文学批评理论活跃时期;三十年代斯大林时代也正是欧美左翼文学理论(尽管有些左翼理论并不能算是马克思主义)的活跃时期;五十至六十年代欧美白色恐怖时,西方马克思主义批评理论却进入新的历史发展;八十年代西方保守主义抬头,马克思主义再次面临考验(Eagleton & Milne,1996:1-5)。尽管由于社会境况的改变马克思主义的表现形式也会有所不同,但毋庸置疑它还会继续发展,因为正如詹明信所言,在有关社会、历史、文化方面,马克思的学说是一个“无法超越的地平线”。

T. 伊格尔顿(1943- )曾求学剑桥大学,师从威廉姆斯,1969年起在牛津执教。作为一名文学、文化理论家,伊格尔顿以其马克思主义批评理论著称,其著作有《文学批评与意识形态》(1976),《美学的意识形态》(1990)。和詹明信相似,伊格尔顿强调文学与意识形态的关系,试图揭示文学中隐藏的、自身不能表达的社会现实和社会矛盾。伊格尔顿的“普及类”作品也十分流行。《文学理论入门》(1983)不仅是对20世纪西方文学批评理论的马克思主义再批评,同时也是大学生学习文学理论很好的导读。以下章节选自《马克思主义与文学》(1976),为一些重要的马克思主义概念提供了清晰的阐释。

如果卡尔·马克思和弗里德里希·恩格斯以他们的政治、经济著作著称,而不以文学著作著称,绝不是因为他们认为文学不重要。诚如托洛茨基在《文学与革命》(1924)中所说,“世上有许多人思想如同革命者,而感情如同庸人”,但马克思和恩格斯不在此列。马克思在青年时代写过抒情诗、一段诗剧以及一部深受劳伦斯·斯特恩影响的喜剧小说(未完成)。他的著作中充满文学概念和典故,还写过一部颇具规模的论述艺术和宗教的手稿(未出版),并计划创办一个剧评杂志,写一部巴尔扎克研究专著和一篇美学论文。马克思生活在一个充满伟大古典传统的社会中,是一个文化教养极高的德国知识分子,艺术和文学是他呼吸的空气的一部分。从索福克勒斯到西班牙小说,从卢克莱修到粗制滥造的英国小说,他都熟悉,范围之广令人惊愕

。他在布鲁塞尔创立的德国工人小组,每星期都有一个晚上讨论艺术。马克思本人十分喜欢看戏、朗诵诗歌、阅读从奥古斯都时期的散文到工人歌谣一切种类的文学艺术

。他在布鲁塞尔创立的德国工人小组,每星期都有一个晚上讨论艺术。马克思本人十分喜欢看戏、朗诵诗歌、阅读从奥古斯都时期的散文到工人歌谣一切种类的文学艺术

。他在一封致恩格斯的信中描述他自己的著作是一个“艺术整体”。他对文学风格问题有细致的感受力,更不用说自己的文体。在他最早撰写的报刊文章中,他就提倡艺术表现的自由。此外,在他成熟著作中使用的一些最重要的经济学观念里,也能找到美学观念的痕迹。

。他在一封致恩格斯的信中描述他自己的著作是一个“艺术整体”。他对文学风格问题有细致的感受力,更不用说自己的文体。在他最早撰写的报刊文章中,他就提倡艺术表现的自由。此外,在他成熟著作中使用的一些最重要的经济学观念里,也能找到美学观念的痕迹。

伊格尔顿(1943- )

然而,马克思和恩格斯手头的任务比系统阐述美学理论更为重要。他们关于艺术和文学的评论散见在著书中,都是简短的片段,只是涉及文学典故,而不是充分表达立场。这就是为什么马克思主义批评所涉及的,不只是重述马克思主义创始人提出的论点。他所包含的内容也超出了西方所谓的“文学社会学”。文学社会学主要是谈特定社会中的文学生产、分配和交换的手段——书籍怎样出版,作者和读者的社会成分,文化水平,决定“趣味”的社会因素。它也探查文学作品,从中抽出社会历史学家感兴趣的主题;考察文学内容,从中找出与“社会学”相关的问题。在这方面已有一些出色的著作,它形成马克思主义批评整体的一个方面。但究其本身而言,即称不上专门的马克思主义,也称不上专门的批评。确实,在很大程度上,这只是一种经过适当的驯服之后,掐头去尾的马克思主义批评,颇适合西方人消费的口味。

马克思主义批评不只是一种“文学社会学”,只考虑小说怎样获得出版,是否提到工人阶级等等。马克思主义批评的目的是更充分地

阐明

文学作品;这意味着要敏锐地注意文学作品的形式、风格和意义。但是,它也意味着把这些形式、风格和意义作为特定历史的产物来理解。画家亨利·马蒂斯曾经说过

,一切艺术都带有它所处的历史时代的印记,而伟大的艺术是带有这种印记最深的艺术。大多数文学专业的学生受到的却是另外一种教育:最伟大的艺术是超越时间、超越历史环境的艺术。关于这个问题,马克思主义批评最有发言权。但是,“历史地”分析文学当然不是从马克思主义开始的。马克思之前的许多思想家已经试图根据产生文学作品的历史说明文学作品。德国唯心主义哲学家黑格尔是其中之一,他对马克思的美学思想有深刻的影响。因而,马克思主义批评的创造性不在于它对文学进行历史的探讨,而在于它对历史本身的革命性的理解。

,一切艺术都带有它所处的历史时代的印记,而伟大的艺术是带有这种印记最深的艺术。大多数文学专业的学生受到的却是另外一种教育:最伟大的艺术是超越时间、超越历史环境的艺术。关于这个问题,马克思主义批评最有发言权。但是,“历史地”分析文学当然不是从马克思主义开始的。马克思之前的许多思想家已经试图根据产生文学作品的历史说明文学作品。德国唯心主义哲学家黑格尔是其中之一,他对马克思的美学思想有深刻的影响。因而,马克思主义批评的创造性不在于它对文学进行历史的探讨,而在于它对历史本身的革命性的理解。

对历史的革命性理解,最早出现在马克思和恩格斯的《德意志意识形态》(1845-1846)一书的著名章节中。

思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质交往、与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。……我们不是从人们所说的、所想象的、所设想的东西出发,也不是从描述出来的、思考出来的、想象出来的、设想出来的人出发,去理解真正的人。我们的出发点是从事实际活动的人。……不是意识决定生活,而是生活决定意识。

在《〈政治经济学批判〉序言》(1859)中,对这段话的含义有更加充分的阐述:

人们在自己生活的社会生产中产生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系,即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,既有法律的和政治的上层建筑竖立其上,并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。

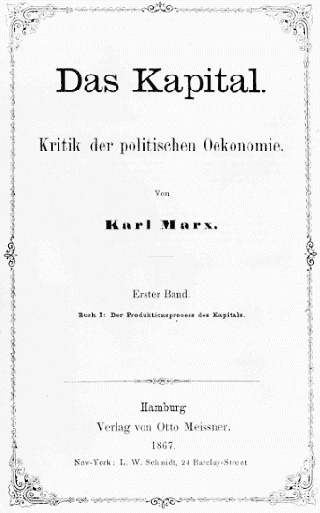

德文版的《资本论》

换言之,人们之间的社会关系与他们自己的物质生活的生产方式有密切联系。一定的“生产力”,譬如说,中世纪的劳动组织,构成了佃农与地主的社会关系,我们称之为封建主义。在后来的阶段,新的生产组织方式的发展建立在一套变化了的社会关系上,这一次是占有生产资料的资产阶级与向追求利润的资本家出卖劳动力的工人阶级之间的关系。这些“生产力”和“生产关系”合在一起,形成马克思所说的“社会经济结构”,或是马克思主义更常说的经济“基础”或“基础结构”。每一时期,从这种经济基础出现一种“上层建筑”——一定形式的法律和政治,一定种类的国家,其基本职能是使占有经济生产资料的社会阶级的权力合法化。但是,上层建筑的内容不止这些,它还包括“特定形式的社会意识”(政治的、宗教的、伦理的、美学的等等),即马克思主义称之为 意识形态 的东西。意识形态的职能也是使社会统治阶级的权力合法化;归根结底,一个社会的主导意识即是那个社会的统治阶级的意识。

因而,对于马克思主义来说,艺术是社会“上层建筑”的一部分。它是(我们将在后面加以限定)社会意识形态的一部分,即复杂的社会知觉结构中的一部分;这种知觉结构确保某一社会阶级统治其他阶级的状况或者被绝大多数社会成员视之为“理所应当”,或者根本视而不见。所以,理解文学就等于理解整个社会过程,文学只是其中的一部分。正如俄国马克思主义批评家普列汉诺夫所指出的:“一个时代的社会精神取决于那个时代的社会关系。这一点没有比在艺术和文学的历史中表现得更明显的了”

。文学作品不是神秘的灵感的产物,也不是简单地按照作者的心理状态就能说明的。他们是知觉的形式,是观察世界的特殊方式。因此,它们与观察世界的主导方式即一个时代的“社会精神”或意识形态有关。而那种意识形态又是人们在特定的时间和地点进入的具体的社会关系的产物;它是体验那些社会关系并使之合法化和永久化的方式。而且,人们不能任意选择他们的社会关系,物质的需求即他们的经济生产方式发展的性质和阶段迫使他们进入一定的社会关系。

。文学作品不是神秘的灵感的产物,也不是简单地按照作者的心理状态就能说明的。他们是知觉的形式,是观察世界的特殊方式。因此,它们与观察世界的主导方式即一个时代的“社会精神”或意识形态有关。而那种意识形态又是人们在特定的时间和地点进入的具体的社会关系的产物;它是体验那些社会关系并使之合法化和永久化的方式。而且,人们不能任意选择他们的社会关系,物质的需求即他们的经济生产方式发展的性质和阶段迫使他们进入一定的社会关系。

马克思一家和恩格斯

如果认为马克思主义的批评方法就是机械地从“作品”到“意识形态”,到“社会关系”,再到“生产力”,那是错误的。马克思主义批评着眼的却是这些社会“方面”的

统一体

。文学可以是上层建筑的一部分,但它不仅仅是被动的反映经济基础。恩格斯在1890年致约瑟夫·布洛赫的信中将这一点说得很清楚

:

:

根据唯物史观,历史过程中的决定因素 归根到底 是现实生活的生产和再生产。无论马克思或我都从来没有肯定过比这更多的东西。如果有人在这里加以歪曲,说经济因素是唯一的决定因素,那末他就是把这个命题变成毫无内容的、抽象的、荒诞无稽的空话。经济状况是基础,但是上层建筑的各种因素:阶级斗争的各种政治形式和这个斗争的结果,胜利了的阶级在获胜以后建立的宪法等等,包括各种形式的法律,甚至所有这些实际斗争在参加者头脑中的反映:政治的法律的和哲学的理论,宗教观点以及他们向教义体系的进一步发展——所有这些对历史斗争的进程也在发生影响并且在许多情况下主要决定着这一斗争的 形式 。

恩格斯是要否定在经济基础和上层建筑之间存在任何机械的、一对一的对应关系。上层建筑的各种因素不断产生反作用,影响经济基础。唯物史观否认艺术 本身 能改变历史进程,但它强调艺术在改变历史进程中是一种积极的因素。确实,马克思在考察经济基础和上层建筑之间的关系时,以艺术为例来说明这种关系的曲折复杂。

关于艺术,大家知道,它的一定的辉煌时期绝不是同社会的一般发展成比例的,因而也绝不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成正比的。例如,拿希腊人或莎士比亚同现代人相比。就某些艺术形式,例如史诗来说,甚至谁都承认:当艺术生产一旦作为艺术生产出现,它们就再不能再以那种在世界史上划时代的、古典的形式创造出来;因此,在艺术本身的领域内,某些有重大意义的艺术形式只有在艺术发展的不发达阶段上才是可能的。如果说在艺术领域内不同艺术种类间存在这种关系,那么,在整个艺术领域同社会一般发展的关系上有这种情形,就不足为奇了。困难只在于对这些矛盾作一般的表述。一旦它们的特殊性被确定了,它们也就被解释明白了。

年轻时的马克思

马克思在这里考虑的是他所说的“物质生产的发展……与艺术生产的发展的不平衡关系”。伟大的艺术成就未必依赖最高度发展的生产力,希腊人的例子就是明证:他们在一个经济不发达的社会里产生出一流的艺术品。像史诗这类重要的艺术形式只有在一个不发达的社会中才可能产生。马克思继续问道:既然我们与它们之间隔着历史距离,我们为什么仍然会对这些艺术形式产生感应呢?

但是,困难不在于理解希腊艺术和史诗同一定社会发展形式结合在一起。困难的是,它们何以仍然能够给我们以艺术享受,而且就某方面说还是一种规范和高不可及的范本。

希腊艺术为什么仍然能够给我们以艺术享受呢?马克思接着做了回答,但这个答案却被怀有敌意的评论家们普遍的斥为蹩脚透顶。

一个成人不能再变成儿童,否则就变得稚气了。但是,儿童的天真不使他感到愉快吗?他自己不该努力在一个更高的阶梯上把这种真实再现出来吗?每一个时代的固有性格不是在儿童的天性中纯真地显现吗?为什么历史上的人类童年时代,在她发展的最完美的地方,不该作为永不复返的阶段而显示出永久的魅力呢?有的儿童粗野,有的儿童早熟。古代民族中有许多是属于这一类的。希腊人是正常的儿童。他们的艺术对我们所产生的魅力,同它在其中生长的那个不发达的社会阶段并不矛盾。它倒是这个社会阶段的结果,它在其中产生而且只能从其中产生的那些未成熟的社会条件永远不能复返,它是同这一点分不开的。

这样,我们喜欢希腊艺术是因为缅怀童年,怀有敌意的批评家们兴高采烈地抓住这一点属于非唯物主义的感伤情怀不放。这段话见于1857年写的一部政治经济学手稿,现在称之为《导言》。它们割裂了上下文,才能这样粗暴的对待这段话。一旦通观上下文,意思立刻就明白了。马克思论证道,希腊人能够产生第一流的艺术,并不是 不顾 他们所处社会的不发达状态,而 正是由于 这个不发达状态。古代社会还没有经历资本主义的过细“分工”,没有产生由商品生产和生产力的无休止发展而引起的“数量”压倒“质量”的现象。那时候,人与自然之间还能保持一定“程度”的和谐,即一种完全取决于希腊社会 有限 性质的和谐。“童年般的”希腊世界是迷人的,因为它是在某些适当的限度之内繁荣起来的,而这些限度被无限度的要求生产和消费的资产阶级社会粗暴地践踏了。从历史上说,当生产力的发展超过了社会所能容纳的限度时,这个社会就必然崩溃。但是,当马克思说到“努力在一个更高的阶梯上把自己的真实再现出来”时,他显然指的是将来的共产主义社会;在那里,无限的资源将为无限发展的人服务。

恩格斯在《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》(1888)中说,艺术远比政治、经济理论丰富和“隐晦”,因为比较来说,它不是纯意识形态的东西。在这里,理解马克思主义关于“意识形态”的准确含义是重要的。首先,意识形态不是一套教义,而是指人们在阶级社会中完成自己角色的方式,即把他们束缚在他们的社会职能上并因此阻碍他们真正理解整个社会的那些价值、观念和形象。在这种意义上,《荒原》具有意识形态性:它显示一个人按照那些阻止他真正理解他的社会的方式解释他的经验,也就是说,按照那些虚假的方式解释他的经验。一切艺术都产生于某种关于世界的意识形态观念。普列汉诺夫说过,没有一部完全缺乏思想内容的艺术作品。但是,恩格斯的评论指出:比起更为明显地体现统治阶级利益的法律和政治理论来,艺术与意识形态有着更为复杂的关系。问题在于,艺术与意识形态是一种什么关系?

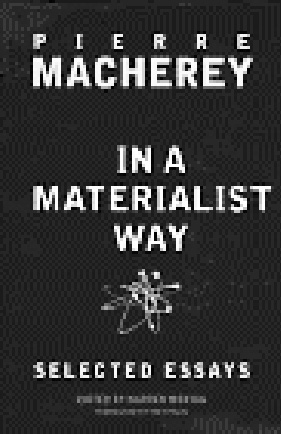

法国马克思主义批评家马舍雷(1938- ):《用唯物主义的方法》

这不是一个容易回答的问题,可能会出现两种极端的、对立的观点。一种认为文学

只能

(着重号)是具有一定艺术形式的意识形态,即文学作品只是那个时代意识形态的表现形式。它们是“虚假意识”的囚徒,不可能超越它而获得真理。这种观点代表“庸俗马克思主义”的批评,倾向于把文学作品看作仅仅是占统治地位的意识形态的反映。这样,就不能解释譬如何以有这样大量的文学作品实际上都向当时的意识形态观念提出

挑战

。与此对立的观点则抓住许多文学作品对其所面临的意识形态提出挑战这一事实,并以此作为对文学艺术本身的定义。如恩斯特·费歇尔在他的题为《对抗意识形态的艺术》(1969)的论著中所说

,真实的艺术常常超越它所处时代的意识形态界限,使我们看到意识形态掩盖下的真正现实。

,真实的艺术常常超越它所处时代的意识形态界限,使我们看到意识形态掩盖下的真正现实。

我看着两种观点都过于简单。法国马克思主义理论家路易斯·阿尔图塞提出了一种说法

,把文学与意识形态之间的关系讲的更为细致(虽然仍不完全)。阿尔图塞说,不能把艺术简化为意识形态,其实艺术和意识形态有一种特殊的关系。意识形态代表了人们体验现实世界的想象方式,这当然也是文学提供给我们的那种经验,让人感到在特殊条件下的生活是什么样子,而不是对那些条件进行概念上的分析。然而,艺术不只是消极地反映那种经验,这种经验包含在意识形态之中,但又尽量与意识形态保持距离,使得我们“感觉”或“察觉”到产生它的意识形态。在这样做的时候,艺术并不能使我们

认识

意识形态所掩盖的真理,因为,在阿尔图塞看来,“知识”在严格意义上指的是

科学

知识,譬如像马克思的《资本论》而不是狄更斯的《艰难时世》所提供给我们的那种关于资本主义的知识。科学与艺术之间的区别并不是他们处理的对象不同,而是它们处理的是同一对象,但使用的方法不同。科学给予我们有关一种状况的观念知识;而艺术给予我们对那种状况的经验,这一经验就等于意识形态。但是,艺术通过这种方法让我们“看到”那种意识形态的性质,由此逐渐使我们充分地理解意识形态,即达到科学的知识。

,把文学与意识形态之间的关系讲的更为细致(虽然仍不完全)。阿尔图塞说,不能把艺术简化为意识形态,其实艺术和意识形态有一种特殊的关系。意识形态代表了人们体验现实世界的想象方式,这当然也是文学提供给我们的那种经验,让人感到在特殊条件下的生活是什么样子,而不是对那些条件进行概念上的分析。然而,艺术不只是消极地反映那种经验,这种经验包含在意识形态之中,但又尽量与意识形态保持距离,使得我们“感觉”或“察觉”到产生它的意识形态。在这样做的时候,艺术并不能使我们

认识

意识形态所掩盖的真理,因为,在阿尔图塞看来,“知识”在严格意义上指的是

科学

知识,譬如像马克思的《资本论》而不是狄更斯的《艰难时世》所提供给我们的那种关于资本主义的知识。科学与艺术之间的区别并不是他们处理的对象不同,而是它们处理的是同一对象,但使用的方法不同。科学给予我们有关一种状况的观念知识;而艺术给予我们对那种状况的经验,这一经验就等于意识形态。但是,艺术通过这种方法让我们“看到”那种意识形态的性质,由此逐渐使我们充分地理解意识形态,即达到科学的知识。

文学何以能做到这一点,阿尔图塞的同事皮埃尔·马舍雷阐述得更充分

。马舍雷在他的《文学创作理论》(1966)中,将他称之为“幻觉”(主要指意识形态)和称之为“虚构”的两个术语作了区分。幻觉这种人们普通的意识形态经验是作家赖以创作的材料,但是作家在进行创作时,把它改变成某种不同的东西,赋予它形状和结构。正是通过赋予意识形态某种确定的形式,将它固定在某种虚构的范围内,艺术才能使自己与意识形态保持距离,由此向我们显示那种意识形态的轮廓。马舍雷认为,在这样做的时候,艺术有助于我们摆脱意识形态的幻觉。

。马舍雷在他的《文学创作理论》(1966)中,将他称之为“幻觉”(主要指意识形态)和称之为“虚构”的两个术语作了区分。幻觉这种人们普通的意识形态经验是作家赖以创作的材料,但是作家在进行创作时,把它改变成某种不同的东西,赋予它形状和结构。正是通过赋予意识形态某种确定的形式,将它固定在某种虚构的范围内,艺术才能使自己与意识形态保持距离,由此向我们显示那种意识形态的轮廓。马舍雷认为,在这样做的时候,艺术有助于我们摆脱意识形态的幻觉。

1919年红军宣传画中的托洛茨基

日丹诺夫在1934年作协大会上提出社会主义现实主义原则的时候

,按照惯例引用列宁的话做权威,其实他的引证歪曲了列宁的文学观点。列宁在《党的组织和党的文学》(1905)一文中,指责了普列汉诺夫,因为普列汉诺夫批评了像高尔基的《母亲》这种宣传性质过于明显的作品。列宁却相反,强调文学创作必须具有公开的阶级性,“文学事业应当成为一个统一的、伟大的社会民主主义机器的齿轮和螺丝钉”。他反驳道,文学创作不可能不偏不倚,“资产阶级作家的自由,不过是带着假面具的对于钱袋的依赖!……打倒无党性的文学家!”所需要的是“真正自由的、多样化的、和工人阶级运动密不可分的文学”。

,按照惯例引用列宁的话做权威,其实他的引证歪曲了列宁的文学观点。列宁在《党的组织和党的文学》(1905)一文中,指责了普列汉诺夫,因为普列汉诺夫批评了像高尔基的《母亲》这种宣传性质过于明显的作品。列宁却相反,强调文学创作必须具有公开的阶级性,“文学事业应当成为一个统一的、伟大的社会民主主义机器的齿轮和螺丝钉”。他反驳道,文学创作不可能不偏不倚,“资产阶级作家的自由,不过是带着假面具的对于钱袋的依赖!……打倒无党性的文学家!”所需要的是“真正自由的、多样化的、和工人阶级运动密不可分的文学”。

别林斯基(1811-1848)

不友好的批评家认为列宁这些话是对一切虚构文学创作说的,其实列宁指的是

党的

文学。列宁写这篇文章的时候,布尔什维克党正在发展成为一个群众组织,需要加强内部纪律,所以列宁想的不是小说而是党的理论著作;他心目中指的是托洛茨基、普罗汉诺夫和巴尔沃斯

,想到的是知识分子必须遵循党的路线。他自己的文学趣味是相当保守的,总的来说只欣赏现实主义文学;他承认自己看不懂未来主义或表现主义的作品,但他认为电影大有潜力,是政治上非常重要的艺术形式。然而,在处理文化事务上,他一般说来是比较开通的。他在1920年无产阶级作家大会上反对把无产阶级艺术进行抽象化教条化,认为那种用法令来制造某种牌子文化的做法是不现实的。无产阶级文化只能在了解前人文化的基础上建立起来;他强调,资本主义遗留下来的一切有价值的文化都必须细心保存。他在《关于艺术与文学》中写道:“无可争论,文学事业最不能做机械的平均划一或少数服从多数。无可争论,在这个事业中,绝对必须保证有思想和幻想、形式和内容的广阔的活动天地”。他在给高尔基的信中说,一个艺术家可以从各种哲学思想里汲取有价值的东西;哲学思想与他要表现的艺术真理之间可能会有矛盾,但重要的是艺术家所创造的,而不是他所思想的。列宁自己关于托尔斯泰的文章就是这一观点的实际运用。托尔斯泰作为小资产阶级农民利益的代言人,认识不到只有无产阶级才有前途,就不可避免地对历史作了不正确的理解;但他的理解对于他创作伟大的艺术来说并不重要。他小说的现实主义力量与真实的形象超越了束缚小说的天真的乌托邦思想,从而展现了托尔斯泰的艺术与他保守的基督教道德之间的矛盾。下面我们要谈到,这种矛盾非常重要,关系到马克思主义批评对待文学党性问题的态度。

,想到的是知识分子必须遵循党的路线。他自己的文学趣味是相当保守的,总的来说只欣赏现实主义文学;他承认自己看不懂未来主义或表现主义的作品,但他认为电影大有潜力,是政治上非常重要的艺术形式。然而,在处理文化事务上,他一般说来是比较开通的。他在1920年无产阶级作家大会上反对把无产阶级艺术进行抽象化教条化,认为那种用法令来制造某种牌子文化的做法是不现实的。无产阶级文化只能在了解前人文化的基础上建立起来;他强调,资本主义遗留下来的一切有价值的文化都必须细心保存。他在《关于艺术与文学》中写道:“无可争论,文学事业最不能做机械的平均划一或少数服从多数。无可争论,在这个事业中,绝对必须保证有思想和幻想、形式和内容的广阔的活动天地”。他在给高尔基的信中说,一个艺术家可以从各种哲学思想里汲取有价值的东西;哲学思想与他要表现的艺术真理之间可能会有矛盾,但重要的是艺术家所创造的,而不是他所思想的。列宁自己关于托尔斯泰的文章就是这一观点的实际运用。托尔斯泰作为小资产阶级农民利益的代言人,认识不到只有无产阶级才有前途,就不可避免地对历史作了不正确的理解;但他的理解对于他创作伟大的艺术来说并不重要。他小说的现实主义力量与真实的形象超越了束缚小说的天真的乌托邦思想,从而展现了托尔斯泰的艺术与他保守的基督教道德之间的矛盾。下面我们要谈到,这种矛盾非常重要,关系到马克思主义批评对待文学党性问题的态度。

俄国革命第二位主要建筑师列昂·托洛茨基在美学问题上观点与列宁一致,而不是和无产阶级作家或俄罗斯无产阶级作家联合会站在一起,虽然布哈林和卢那察尔斯基两人利用列宁的著作来攻击托洛茨基的文化观点

。他写《文学与革命》的时候,俄国多数知识分子敌视革命,必须加以争取。托洛茨基既对革命后非马克思主义艺术抱着富有想象力的开放态度,又锐利的批评了这种艺术的盲点与局限,并把这两个方面巧妙地结合起来。他反对未来主义者无知地摈弃传统(“我们马克思主义者永远生活在传统里”),像列宁一样,强调社会主义的文化必须吸收资产阶级艺术最优秀的成果。在文化这个领域里,党不要去发号施令;但是这不等于说可以用折中主义的态度容忍反对革命的作品。严格的、革命的审查制度必须同“自由灵活的艺术政策”相结合。社会主义艺术必须是“现实主义”的,但是不能狭隘地把它理解为某种类型的文学,因为现实主义从本质上讲既不是革命的,也不是反动的;它是一种“生活的哲学”,不应当局限于某个特定流派的写作技巧。“以为我们横蛮地只许诗人去写工厂的烟囱或者一次反对资本主义的起义,不许写别的东西,这种想法是荒谬的”。我们看到,托洛茨基认为艺术形式是社会“内容”的产物,但同时,他又给予形式以高度的自由:“一件艺术作品的好坏首先要根据它自身的法则来判断”。这样,他就既肯定了形式主义繁琐技巧分析的价值,同时又批评他们不关心文学形式的社会内容和社会环境。《文学与革命》结合了马克思主义的原则性与灵活性,又是感觉敏锐的实用批评,是一部使非马克思主义的批评家感到不安的著作。难怪F·R·利维斯称这部书的作者为“这位既有智慧又危险的马克思主义者”

。他写《文学与革命》的时候,俄国多数知识分子敌视革命,必须加以争取。托洛茨基既对革命后非马克思主义艺术抱着富有想象力的开放态度,又锐利的批评了这种艺术的盲点与局限,并把这两个方面巧妙地结合起来。他反对未来主义者无知地摈弃传统(“我们马克思主义者永远生活在传统里”),像列宁一样,强调社会主义的文化必须吸收资产阶级艺术最优秀的成果。在文化这个领域里,党不要去发号施令;但是这不等于说可以用折中主义的态度容忍反对革命的作品。严格的、革命的审查制度必须同“自由灵活的艺术政策”相结合。社会主义艺术必须是“现实主义”的,但是不能狭隘地把它理解为某种类型的文学,因为现实主义从本质上讲既不是革命的,也不是反动的;它是一种“生活的哲学”,不应当局限于某个特定流派的写作技巧。“以为我们横蛮地只许诗人去写工厂的烟囱或者一次反对资本主义的起义,不许写别的东西,这种想法是荒谬的”。我们看到,托洛茨基认为艺术形式是社会“内容”的产物,但同时,他又给予形式以高度的自由:“一件艺术作品的好坏首先要根据它自身的法则来判断”。这样,他就既肯定了形式主义繁琐技巧分析的价值,同时又批评他们不关心文学形式的社会内容和社会环境。《文学与革命》结合了马克思主义的原则性与灵活性,又是感觉敏锐的实用批评,是一部使非马克思主义的批评家感到不安的著作。难怪F·R·利维斯称这部书的作者为“这位既有智慧又危险的马克思主义者”

。

。

伦敦海顿公园马克思的墓碑

社会主义现实主义的原则当然自称来自马克思和恩格斯;但是,确切些说,其真正的前辈是十九世纪俄国“革命民主主义”批评家别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜波罗留波夫。这些人把文学看成对社会的批评和分析,把艺术家看成社会的启蒙者;文学不应当刻意追求艺术技巧,而应当成为推动社会发展的工具。艺术反映社会现实,必须刻画它的典型形象。这些批评家的影响从格奥尔基·普列汉诺夫(托洛茨基称他为“马克思主义的别林斯基”)的著作中可以看出来。普列汉诺夫批评车尔尼雪夫斯基要求艺术成为一种宣传,不赞成文学为党的政治服务,而是严格区别文学的社会作用与美学效果;但是,他认为艺术只有为历史服务,而不是为了直接享受,才有价值。和革命民主主义批评家一样,他也相信文学“反映”现实。在普列汉诺夫看来,文学的语言可以“译成”社会的语言,也就是说,文学中的事实可以找到“社会的对等物”。作家把社会中的事实译成文学中的故事,而批评家的任务就是把文学故事译回现实。普列汉诺夫同别林斯基和卢卡契一样,认为作家反映现实时,最重要的是创造“典型”;作家在人物形象中表现“历史的个性”,而不是仅仅描写人物的个人心理。

通过别林斯基和普列汉诺夫的传统,典型化和反映社会这一文学概念就进入了社会主义现实主义的公式。我们知道,对于“典型性”这个概念,马克思和恩格斯的意见是一致的;但是,他们自己在评论文学的时候,很少规定文学作品在政治上应当如何如何。马克思心爱的作家埃斯库罗斯、莎士比亚和歌德,没有一个在真正意义上有革命思想;他早期在《莱茵报》上发表的一篇论出版自由的文章中,批评把文学当成达到某种目的的手段的实用观点。“作家绝 不 把自己的作品看作手段。作品就是目的本身;无论对作家或其他人来说,作品根本不是‘手段’,所以在必要时作家可以为了作品而牺牲自己个人的生存。……出版业最主要的自由就在于不要成为一种商业。”这里需要弄清两点。第一,马克思谈的是商业利用文学,而不是政治利用文学;第二,报纸不是商业这种主张是马克思年轻时的一种理想,因为他知道得很清楚(也说过),事实上报纸就是一种商业。但是,艺术在某种意义上说自身就是目的这一思想,甚至在马克思成熟期的作品中也出现过:在《剩余价值论》中说,“弥尔顿出于同春蚕吐丝一样的必要而创作《失乐园》。那是他的天性的表现。”(在《法兰西内战》(1871)草稿中,马克思说密尔顿把他的诗卖掉只得了五个英镑,并以此与巴黎公社的工作人员相比,说明他们执行公务不是为了巨额的报酬。)

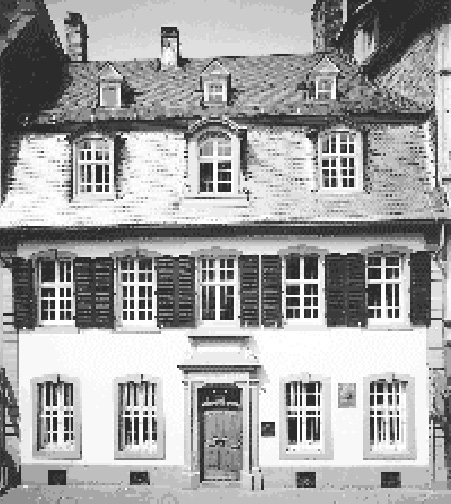

马克思诞生在德国小城特瑞尔的这座房子里

虽然马克思的政治倾向会自然而然地影响到他对文学作品的价值判断,但是马克思和恩格斯决不会粗暴地把艺术上的精致等同于政治上的正确。马克思喜欢现实主义的、讽刺的、激进的作家;除了民歌以外,马克思是反对浪漫主义的,认为浪漫主义把难以忍受的政治现实用诗意加以神秘化。他很讨厌夏多布里昂 [3] ,并认为德国浪漫主义诗歌只是一块神圣的面纱,掩盖资产阶级生活的污秽和无聊,就像德国封建关系掩盖资产阶级生活一样。

马克思和恩格斯对待倾向性的态度,最明白地表现在恩格斯两封著名的信里面,这两封信是回复那些把作品寄给他的小说家的。敏娜·考茨基把自己刚写的、沉闷乏味的小说寄给恩格斯

,恩格斯在1885年给她的信中写道,他不反对具有政治“倾向”的小说,但是作者不应当公开表明自己的政治立场。政治倾向必须在戏剧性的场景中自然地流露出来;革命小说只有用这种间接的方式才能有力地影响资产阶级读者的意识。“一部具有社会主义倾向的小说,通过对现实关系的真实描写,打破关于这些关系的传统幻想,动摇资产阶级世界的盲目乐观,引起对资本主义世界永久长存的怀疑,那么,就是作者没有直接提出任何解决问题的办法,甚至作者没有明确地表明自己所持的立场,我也认为这部小说完全完成了自己的使命。”

,恩格斯在1885年给她的信中写道,他不反对具有政治“倾向”的小说,但是作者不应当公开表明自己的政治立场。政治倾向必须在戏剧性的场景中自然地流露出来;革命小说只有用这种间接的方式才能有力地影响资产阶级读者的意识。“一部具有社会主义倾向的小说,通过对现实关系的真实描写,打破关于这些关系的传统幻想,动摇资产阶级世界的盲目乐观,引起对资本主义世界永久长存的怀疑,那么,就是作者没有直接提出任何解决问题的办法,甚至作者没有明确地表明自己所持的立场,我也认为这部小说完全完成了自己的使命。”

恩格斯第二封信是在1888年写给玛格丽特·哈克奈斯的

,他批评她描写伦敦街头无产阶级的小说(《城市姑娘》),说她把东区的群众写得过于消极。他抓住小说的副标题“一个现实主义故事”评论道:“据我看来,现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物”。哈克奈斯没有从工人阶级的历史使命和发展前途的意义上去描写工人阶级的

实际

生活,所以缺乏真正的典型性;在这个意义上,她这部小说是“自然主义的”,而不是“现实主义的。”

,他批评她描写伦敦街头无产阶级的小说(《城市姑娘》),说她把东区的群众写得过于消极。他抓住小说的副标题“一个现实主义故事”评论道:“据我看来,现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物”。哈克奈斯没有从工人阶级的历史使命和发展前途的意义上去描写工人阶级的

实际

生活,所以缺乏真正的典型性;在这个意义上,她这部小说是“自然主义的”,而不是“现实主义的。”

总起来说,恩格斯这两封信的意思是说:小说表现出明显的政治倾向是不必要的(当然,也不是不可接受的),因为真正现实主义的作品本身就描绘了社会生活中的重要力量,即超出了照相式的观察,又不是用雄辩的言辞硬塞进一条“政治出路”。这个概念后来在马克思主义批评中成了所谓“客观党性”。作家不必把自己的政治观点硬塞到作品里去,因为,只要他揭示出在某个环境中现实的和发展的力量 客观地 在起作用,那末,在这个意义上讲,他已经具备了党性。也就是说,立场是现实本身所固有的;它在描写社会现实的方法中流露出来,不必动用主观态度来表露它。(在斯大林时期,这种“客观党性”被斥责为纯“客观主义”,并用纯主观的立场取而代之。)

这种立场是马克思和恩格斯文学批评的特点。他们两人在互不通气的情况下,都批评拉萨尔的诗剧《佛兰茨·冯·济金根》缺乏莎士比亚式的丰富的现实主义

,否则,剧中人物就不会沦为历史的传声筒;他们还批评了拉萨尔所选择的主人公对他创作意图来说不够典型。马克思在《神圣家族》(1845)中对欧仁·苏的畅销小说《巴黎的秘密》进行了类似的批评

,否则,剧中人物就不会沦为历史的传声筒;他们还批评了拉萨尔所选择的主人公对他创作意图来说不够典型。马克思在《神圣家族》(1845)中对欧仁·苏的畅销小说《巴黎的秘密》进行了类似的批评

,马克思认为小说中的人物性格扁平,代表性不够充分。

,马克思认为小说中的人物性格扁平,代表性不够充分。

(王育平 译)

文学社会学(sociology of literature)

历史(history)

社会意识(social consciousness)

生产关系(relations of production)

社会存在(social being)

经济基础(economic base/infrastructure)

上层建筑(superstructure)

意识形态(ideology)

政治倾向性(commitment)

客观党性(objective partisanship)

1. 但是,“历史地”分析文学当然不是从马克思主义开始的。马克思之前的许多思想家已经试图根据产生文学作品的历史说明文学作品。德国唯心主义哲学家黑格尔是其中之一,他对马克思的美学思想有深刻的影响。因而,马克思主义批评的创造性不在于它对文学进行历史的探讨,而在于它对历史本身的革命性的理解。

2. 因而,对于马克思主义来说,艺术是社会“上层建筑”的一部分。它是(我们将在后面加以限定)社会意识形态的一部分,即复杂的社会知觉结构中的一部分;这种知觉结构确保某一社会阶级统治其他阶级的状况或者被绝大多数社会成员视之为“理所应当”,或者根本视而不见。

3. 如果认为马克思主义的批评方法就是机械地从“作品”到“意识形态”,到“社会关系”,再到“生产力”,那是错误的。马克思主义批评着眼的却是这些社会“方面”的 统一体 。文学可以是上层建筑的一部分,但它不仅仅是被动的反映经济基础。

4. 意识形态不是一套教义,而是指人们在阶级社会中完成自己角色的方式,即把他们束缚在他们的社会职能上并因此阻碍他们真正理解整个社会的那些价值、观念和形象。

5. 意识形态代表了人们体验现实世界的想象方式,这当然也是文学提供给我们的那种经验,让人感到在特殊条件下的生活是什么样子,而不是对那些条件进行概念上的分析。

6. 据我看来,现实主义的意思是,除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物。

1. 马克思主义文艺批评(或者说马克思主义)的主要理论依据是什么?

2. 根据伊格尔顿,文学和意识形态的关系是什么?

3. 你认为“倾向性”是马克思主义文艺批评的先决条件吗?为什么?

4. 马克思主义文艺批评的主要优点是什么?它的现实意义是什么?

5. 恩格斯认为,小说家最好把自己的观点潜移默化地融入读者的思想中:“……就是作者没有直接提出任何解决问题的办法,甚至作者没有明确地表明自己所持的立场,我也认为这部小说完全完成了自己的使命”。这个说法和詹明信的“元评论”方法有相通之处,即通过“质疑”来产生“动摇”,而不是急于给出答案。试讨论。

卢卡契(1885-1971)

匈牙利文艺理论家G. 卢卡契(1885-1971)和阿多诺、布洛赫和本雅明一样,一生致力于“创建真正的二十世纪马克思主义美学”。他在马克思主义批评中占据重要位置,既继承了传统马克思主义的原则,又开了后来的“西方马克思主义”之先河,但这种“合二为一”的做法也因而受到来自两方面的责难。以下选文展示了卢卡契典型的马克思主义立场:文学不仅是对社会经济现实的反映,而且是对社会现实的批判。由此,十九世纪的现实主义小说(或说批判现实主义)反映了资产阶级社会的矛盾。今天看来,卢卡契对“社会主义现实主义”的理解颇为幼稚,但他就批判现实主义和社会主义现实主义进行的比较很有新意,极富马克思主义的创见。

社会主义现实主义和批判现实主义的不同之处,不仅在于前者基于坚实的社会主义视角之上,而且在于前者利用这一视角从 内部 描述推进社会主义的力量。社会主义是一个独立的整体,它不是资本主义社会的陪衬,也不像批判现实主义者那样逃避资本主义的困境,虽然他们已经接近于接受社会主义思想。更重要的是社会主义现实主义对于可以推进社会主义的力量的处理:作为科学的而不是乌托邦式的理论,科学社会主义着力于科学地对待这些力量,正如社会主义现实主义对人性中创建新社会秩序的品质的关注。

社会主义的视角使得作家们可以看清社会和历史的真相。这就开创了文学创作上一个崭新的、卓有成效的篇章。有两点我们要注意。社会主义现实主义是一种可能而非现实;该可能的实现是一个复杂的过程。单靠学习马克思主义(更不用说参加社会主义运动中的其他活动,甚至入党)本身是不够的。作家可以借此获得一些有用的经验,认识一些思想上的和道德上的问题。但是,想把对现实的“真正认识”转变为完备的审美形式并不比从资产阶级的“虚假认识”得出审美形式来得容易。

同时,尽管一个正确的理论方法往往碰巧成为一种正确的美学体系(例如类型学的建立),但其方法和理论结果却不尽相同。这种巧合的根源在于二者都反映同一现实。对社会和历史现实的正确审美理解是现实主义的前提。无论正确与否,纯粹理论的理解只有被完全吸收并转化成合适的审美范畴之后才可能影响文学。理论正确与否并不重要,因为对作家而言,所有理论和概念上的理解充其量只起一般性的指导作用。

卢卡契(1885-1971)

如果忽视了这两种运动及其发生的历史必然性之间的联系,我们对于社会主义现实主义和批判现实主义之间相似性的评述就不完整。这一联系的理论基础是社会主义对于真实的关注。马克思主义理论中,对现实的真实再现处于最核心的位置,这是任何其他理论都无法比拟的。这一点和马克思主义理论的其他要素有密切联系。马克思主义者认为,通向社会主义的道路就是历史本身行进的道路。一切的现象,不管主观还是客观,都会推进、阻滞这一运动或使其偏离正确的轨道。这一理解对于勤于思考的社会主义者至关重要。由此,无论作者的主观意图如何,任何对现实的精确描述都有助于马克思主义批判资本主义,都推动社会主义事业的发展。

批判现实主义和社会主义现实主义之间的联系,也暗含于艺术的本质当中。想要阐明社会主义现实主义的理论原则,就必须考虑现实主义与现代主义之间的对立。回顾过去,社会主义现实主义理论家就已经注意到了这一点;他们知道,建立现实主义在美学中的主导地位就必须联合批判现实主义作家们。但这种联合不只是理论上的。这些作家的作品中表现出的历史维度和成就这一历史维度的方法对于理解影响现在和将来的力量必不可少,有助于我们理解现代社会中进步和反动、生命与腐朽的力量之争。无视这一切,就等于扔掉了用以搏击腐朽的反现实主义文学的最有力武器。

随着社会主义的发展,批判现实主义作为一种独立的文学体裁将会枯萎。我们已经指出了社会主义社会中批判现实主义所面临的局限和碰到的问题,并说明,当批判现实主义无法把握一个新的社会的现实,其用武之地必然缩小。批判现实主义会逐渐采用类似于社会主义现实主义的视角,由此批判现实主义将日益枯萎死亡。

所有这些都论证了社会主义现实主义的历史优越性(尽管我一再强调这一优越性不会使社会主义现实主义的作品自动获得成功)。这一优越性的根源在于,和传统观念相比较,社会主义思想和社会主义视角更能给作家以洞察力,使他们能够更加全面深刻地描述作为社会存在的人。

我们已经提到过类型学的问题。什么是典型的文学人物的关键所在呢? 典型 不能和 通常 混为一谈(尽管有时会出现这种情况),也不等同于 怪异 (尽管典型人物经常会超出常规)。从技法意义上讲,当一个人物的内心世界由社会的客观力量所决定时,我们说这是一个典型人物。就像伏脱冷和于连,表面看相当怪异但行为非常典型:一个特定历史时期的决定力量在他们身上得到了集中体现。然而,尽管很典型,但不能一看即明。这些人物身上有一种辩证性,将人物及其偶然遭遇同典型性联系在一起。列文是俄国拥有土地的阶级在一切“都被颠倒了过来”这个时期的典型。了解了他的个人经历之后,读者会不无道理地认为他在某种程度上是一个局外人,或一个行为古怪的人——直到他意识到这些怪异是身处变革中的时代留下的印迹。

上面我所描述的公式化文学中的人物缺乏这些特点。他们不是典型人物,而是主题人物。他们的特点是由某种政治意图事先确定好了的。还需指出,很难把“典型”特点与其他特点区别开来。典型人物用其所有的人格特征对时代的生活做出反应。只要社会主义现实主义创造出了真实的典型,如法捷耶夫的列文森或者肖洛霍夫的格里高里等,都会是深刻人格与深刻典型的有机统一。公式化作家们所创造的人物,一方面来说,不是低于就是高于典型性。人物的塑造低于典型性(尽管娜塔莎·萝托娃的轻快的舞步或者是安娜·卡列尼娜的舞会盛装毫无疑问具有典型性

),而创造他们典型性的意图也许和人物的心理并不相关。当然,这一弱点是所有自然主义文学的通病,左拉的“典型”人物也显示了类似的缺憾。

),而创造他们典型性的意图也许和人物的心理并不相关。当然,这一弱点是所有自然主义文学的通病,左拉的“典型”人物也显示了类似的缺憾。

无论是社会主义的还是其他类型的自然主义,都剥夺了生活的诗意,使一切变成叙事。自然主义的公式化做法抓不住现实的“多变性”、丰富性和美感。自然主义剥夺生活的诗意,这是人所共知的,那些帮助造成这种局势的作家和批评家也对此供认不讳。值得一提的是,社会主义国家里,公众舆论对于社会主义自然主义的看法不如资产阶级对于他们的现代主义的看法那么虚伪。但是,我们知道,在斯大林时期,很多重要的马克思主义原则被讲错了。一些文学理论家因此给自然主义取了一个富有诗意的名字:“革命浪漫主义”,而没有提出思想上正确的审美解决办法。

(王育平 译)

社会主义现实主义(socialist realism)

批判现实主义(critical realism)

类型学(typology)

典型/通常/怪异(typical/average/eccentric)

典型人物/主题人物(typical hero/topical hero)

公式化文学(schematic literature)

主题人物(topical hero)

1. 社会主义现实主义和批判现实主义的不同之处,不仅在于前者基于坚实的社会主义视角之上,而且在于前者利用这一视角从 内部 描述推进社会主义的力量。

2. 马克思主义理论中,对现实的真实再现处于最核心的位置,这是任何其他理论都无法比拟的。

3. 什么是典型的文学人物的关键所在呢? 典型 不能和 通常 混为一谈(尽管有时会出现这种情况),也不等同于 怪异 (尽管典型人物经常会超出常规)。从技法意义上讲,当一个人物的内心世界由社会的客观力量所决定时,我们说这是一个典型人物。就像伏脱冷和于连,表面看相当怪异但行为非常典型:一个特定历史时期的决定力量在他们身上得到了集中体现。

4. 上面我所描述的公式化文学中的人物缺乏这些特点。他们不是典型人物,而是主题人物。他们的特点是由某种政治意图事先确定好了的。

1. 卢卡契认为社会主义现实主义和批判现实主义的主要异同是什么?卢卡契判断社会主义现实主义比批判现实主义优越,你赞成吗?

2. “典型性”这个概念据说是恩格斯首先提出的,讨论其含义(参阅伊格尔顿的选文《文学与历史》)。

3. 讨论卢卡契对待自然主义和现代主义的态度。

4. 为什么卢卡契不喜欢“革命的浪漫主义”?

雷蒙德·威廉姆斯(1921-1988)生长于威尔士的一个工人家庭,毕业于剑桥和牛津大学,一生致力于英国文化的研究与批评,发表过六百余篇论著。威廉姆斯是英国最重要的一位马克思主义文学批评家和文化理论家。他抛弃了庸俗马克思主义,将经济基础的作用重新解释成一种对社会和经济活动产生既强大又微妙的影响力。威廉姆斯对一些马克思主义的概念进行了重新定义,如“决定论”(1978),将文化再现为一种动态过程和表意系统。通过文化唯物主义的批评方法,威廉姆斯希望诸如文学和评论之类的文化体系可以在一定程度上摆脱和资本主义意义系统、价值观念以及劳动分工系统的同谋关系,从而有助于进行一场“漫长的革命”。

威廉姆斯(1921-1988)

在马克思主义文化理论中,没有比“决定论”更难理解了。马克思主义的反对者认为,马克思主义不可避免地是一种简单化的、决定论的理论,因为它认为任何文化活动本身都不具备真实性和意义,只能被看作先在的、主导的经济内容抑或一定的经济地位和经济状况所决定的政治内容的直接或间接表达。从二十世纪中期马克思主义的发展来看,这种描述是对马克思主义的滑稽戏仿。虽然可以有把握地说它已经过时了,但不可否认,这一看法尽管有些差强人意,仍源自一种常见的马克思主义。在那种马克思主义和最近的马克思主义中,有很多对决定论的阐释,类似于恩格斯给布洛赫的信中那样,或者更激进一点,如当代提出的“多重决定论”(一个涵义深奥的英语单词,指的是由多种因素决定)。其中有些修正已经背离了马克思主义的初衷,转而追求一种与其他层面上的决定论复合,如心理学(一种经过修正的弗洛伊德主义)、精神或者是形式结构(形式主义,结构主义)等。这些阐述和修正自有其弱点,但也受到反马克思主义者的欢迎,因为反对者们总是试图避开马克思主义的挑战,或者干脆认为马克思主义是一种无关主旨的教条。因此,认识到这种挑战过去和现在究竟是什么至关重要。没有决定论概念的马克思主义毫无价值,而负载太多决定论概念的马克思主义又会很难前进。

追根到底,“决定论”指的是“设定界限”或“设定限制”。这个词的延伸种类繁多,且常应用于很多具体过程的分析中,但最有争议的解释就是为某一活动设定界线从而停止其活动。作为一种概念,决定一种计算、一种研究或者是一个租期相对来说并非难事。权威做出某项决定起初容易,但往往导致后来的很多难题,因为这一决定是由一种外在于特定活动的因素所做出的,而这种因素又将决定或解决这个特定活动。“外在性”的意义在“决定论”的发展中很关键,因为往往是外在于活动过程的某种力量(上帝、自然、历史等)决定着活动的结果,而活动主体的意志或愿望对此无能为力。这是一种抽象决定概念,区别于一种表面上类似的决定概念,即某一过程的重要特征或者其组成成分的性质决定(控制)它的结果:其特征和性质被称作“决定因素”。抽象的“决定作用以及上帝的先知”(丁道尔

),到了尤其是自然科学领域,便成了基于对过程本身及其组成成分内在特点的精确把握之上的“决定条件”或“决定规律”。抽象决定概念预设动作的参与者无能为力(或力量绝对有限),“科学”决定概念预设特性的不可改变或者相对稳定,变化源于外在条件和特性组合的改变,这些改变能够被发现,所以可以预料。

),到了尤其是自然科学领域,便成了基于对过程本身及其组成成分内在特点的精确把握之上的“决定条件”或“决定规律”。抽象决定概念预设动作的参与者无能为力(或力量绝对有限),“科学”决定概念预设特性的不可改变或者相对稳定,变化源于外在条件和特性组合的改变,这些改变能够被发现,所以可以预料。

马克思主义的决定论,至少在其第一阶段,看上去和这种“科学”概念相一致:

在社会生产过程中,人类会进入确定的社会关系,和人的意志不可分割,又不以人的意志为转移……一个必然的发展阶段……(SW,i. 362)

马克思的“ bestimmen ”概念译成英语为“definite”。在这种意义上,现存的物质生产阶段及其相应的社会关系是“固定的”。

人类所能支配的生产力的总和决定人类的社会条件……(GI,18)

从环境决定这个角度不难理解马克思主义强调经济的“铁的法则”即“绝对客观条件”,并视其为一切的根源。这一影响广泛的阐释认为,马克思主义发现了一个外在、客观的经济体系的规律,一切都会或早或晚、直接或间接地遵循这一规律。但是这并不是唯一的理解方式。如果考虑到“进入”(enter into)“所能支配的”(accessible to),我们同样有理由强调这一进程中特定时刻的客观条件的主导。在实践中,这一理解其实是完全不同的主张。在给布洛赫的信中,恩格斯略带辩解地写道:“我们自己创造历史,但首先,这个历史有确定的前提和条件”。和另一理解方式不同,这一论断肯定了直接力量的作用:“我们创造自己的历史”。那些“确定的”、“客观的”前提和条件就是这一力量的限定条件:事实上,“决定”即是“当时确定的界限”。

这种意义上的“决定”和整个过程中内在的、可预见的规律的“决定”的根本不同之处不难理解,但常因“决定”一词的意义含混而难以捕捉。关键问题在于,“客观”条件在多大程度上被视为“外在的”。根据马克思主义的定义,客观条件是并且只能是人类在物质世界活动的结果,这样,真正的区别就在于 历史 客观性和 抽象 客观性的区别。前者是某一特定时刻人类生长于其中的条件,因此是人们“进入”的所能支配的条件;而后者指的是“决定”过程“不随主观愿望”而改变,不是因为他们历史地继承了这一特性,而是在绝对意义上他们无法控制决定过程;他们只能试图理解并以此来指导自己相应的行动。

抽象客观性是后来广为人知的马克思主义“经济基础决定论”的基础。这一概念作为一种政治或哲学原则毫无价值,但是需要我们历史地加以理解。需要抽象决定概念的一个最主要的原因在于大规模的资本主义经济活动。在这一活动中,除了马克思主义者,更多的人们认为,历史进程的控制是他们力所不及的,这种控制至少在实践上说外在于他们的意志和愿望,因此,他们认为进程受控于其自身“规律”。极具讽刺意味的是,一种批判性的、革命的学说在实践中和这一理论层面上变成了一种被动和物化形式,为抵制这种倾向,另外一种决定论开始起作用。

也就是说,抽象决定概念本身在某种意义上已经被决定了。它是一种以其自身对历史局限性的经历为条件的反应和阐述形式,忽略了“决定性的”自然法则和“决定性的”社会进程之间的关键性区别,这部分是由于语言混乱造成的,部分出于特殊的历史经验。将这二种知识都描绘为科学则更加强了这种混乱。但是,由此是否能够把“决定”复原为对“客观限制”的体验?作为一种否定意义,这一观点至关重要,曾被马克思反复使用。新的社会关系及贯穿其中的社会活动可以被设想,但只有某一生产方式的决定性限制在实践中被超越时才有可能通过社会变革成为现实。例如,浪漫主义实现人类解放的理想和主导的资本主义之间现实中的相互作用的历史就是如此。

但是,单单这样说有可能陷入一种新的被动和客观主义模式,正如恩格斯所经历的:

历史事件……或许可以……被看作某种力量的产物,这种力量作为一个整体不知不觉地、毫无意志地起作用。因为,个人的意愿会被别人所阻,最后出现的就是根本没有人祈愿的东西。

这里,社会就是客观化的(无意识无意志的)总过程,唯一可能的替代是“许多个人的意愿”。但这是一种资产阶级的社会图景。这种社会图景的一种形式后来发展成弗洛伊德主义,是马克思主义-弗洛伊德主义合成体的真正基础;不无讽刺意味的是,这一合成体居然是经济主义和经济决定论的主要反对者。社会,无论是一般意义的社会还是具体到“资本主义社会”或“资本主义生产方式的社会和文化形式”,都被视为一种主要的否定力量,其来源都是将决定论理解为设定界限。但是,“社会”或“历史现实”不可能以这种方式从“个体”或“个体意志”中抽象出来。如此的概念分离只能导致一种异化的、客观主义的、不知不觉地运作的“社会”,以及把个体理解为“先在于社会”甚至“反社会”。如此一来,“个体”或“个例”成为积极的社会附加力量。

这是整个决定论概念的关键所在,因为在实践中决定不仅是设界,也是施加一种压力。事实上,英文“determine”恰好有这一层含义:决定或者下定决心做某事也是一种意愿和目的行为。在整个社会进程中,肯定意义的决定或许会被个人所经历,但总是以社会行为、常常是特定的社会形式出现。它和表现为限制的否定决定之间关系错综复杂。虽然它作为一种反限制的动力非常重要,但不仅于此。至少,这种力量也往往来自于既定社会模式的形式和惯性,事实上,是一种要维持和更新其自身的难以抗拒的冲动。同时,这一点至关重要,它也是挟带其尚未实现的意向和要求的新形式所带来的压力。因此,“社会”从来不只是一个束缚个人和社会实现的“死的外壳”,同时也是一个强有力的构成过程。其强制力既有政治、经济、文化形式表现,又被内化为个人意愿从而充分实现其“作为一种构成要素的性质”。作为限制和驱动的复杂互动过程,整个这一套决定概念存在于且仅存在于整个社会进程中,而非存在于任何抽象的“生产方式”或者“心理过程”。任何孤立出自足的范畴,把这些范畴看成可以施加控制力的或可用来进行预测的,并据此把决定概念进行抽象,都是将具体的决定因素之间的相互联系即真正的社会进程神秘化。这种真正的社会进程在主体缺省时是一种被动的、客观化的同时又是积极的、有意识的历史经验。

“多重决定论”的概念试图避免孤立出 自足 范畴,同时强调 实践 的相对独立却又互相作用。它最积极的形式承认多种力量而不是孤立的生产方式或生产技能的力量,进而认为这些力量在特定的历史条件下有机联系在一起,而非是某个理想整体中的单个,或干脆当成毫不相干的单个因素。这种积极意义的多重决定论对于理解真实的历史情境以及实践的真正复杂性最有作用,也有助于我们理解“矛盾”和一般形式的“辩证法”。如果没有多重决定论,这种辩证法会被轻易抽象为理论上孤立的(具有决定意义的)情境或运动,按照某种(决定论的)法则自行发展。在任何社会整体中,各种实践(实践意识的表现形式)的相对独立性和相对不平衡性以促动和限制的方式,作为决定因素影响着实践的实际发展。但这个概念也有艰深之处。弗洛伊德以此来说明一种 症候 的多重因果结构:类似于法兰克福学派的 辩证形象 。某些理论运用中仍可见这一根源的痕迹(例如,阿尔图塞在马克思主义中介绍了这一观点,但他没有将其最积极的因素用于自己关于意识形态的论著)。和“决定论”类似,“多重决定论”也可以被抽象成为一种结构(症候),这一结构以一种复杂的方式按照内在结构关系去“发展”(形成,维系,崩溃)。作为一种分析方法这常常行之有效,但是对结构的孤立会将侧重点转移,离开真正的实践和实践意识:“实践活动……人在实践中的发展过程。”任何对决定或多重决定结构的绝对客观化会更严重地重复“经济主义”的错误,因为这会包含(常常带着一种傲慢)所有活生生的、实际的和构成不均衡的以及正在构成的经验。不论是“经济主义”还是另一种结构主义,犯这种错误的原因之一就是对“生产力”本质的错误理解。

(王育平 译)

多重决定论(overdetermination)

历史客观性/抽象客观性(historical objectivity/ abstract objectivity)

决定因素(determinants)

经济决定论(economic determinism)

相对独立性(relative autonomy)

个人意愿(individual wills)

1. 没有决定论概念的马克思主义毫无价值,而负载太多决定论概念的马克思主义又会很难前进。

2. 需要抽象决定概念的一个最主要的原因在于大规模的资本主义经济活动。在这一活动中,除了马克思主义者,更多的人们认为,历史进程的控制是他们力所不及的,这种控制至少在实践上说外在于他们的意志和愿望,因此,他们认为进程受控于其自身“规律”。极具讽刺意味的是,一种批判性的、革命的学说在实践中和这一理论层面上变成了一种被动和物化形式,为抵制这种倾向,另外一种决定论开始起作用。

3. 同时,这一点至关重要,它也是挟带其尚未实现的意向和要求的新形式所带来的压力。因此,“社会”从来不只是一个束缚个人和社会实现的“死的外壳”,同时也是一个强有力的构成过程。其强制力既有政治、经济、文化形式表现,又被内化为个人意愿从而充分实现其“作为一种构成要素的性质”。

4. 任何孤立出自足的范畴,把这些范畴看成可以施加控制力的或可用来进行预测的,并据此把决定概念进行抽象,都是将具体的决定因素之间的相互联系即真正的社会进程神秘化——这种真正的社会进程在主体缺省时是一种被动的、客观化的同时又是积极的、有意识的历史经验。

1. 讨论威廉姆斯的论断:“没有决定论的马克思主义毫无价值,而负载太多决定论概念的马克思主义又会很难前进。”

2. 威廉姆斯对决定论的解释是什么?他的这个解释和通常对这个重要却常常引起争议的概念的理解有什么不同?

3. 解释“多重决定论”。讨论威廉姆斯的观点,即经济基础决定论应当是一个复杂的概念。

4. 按照威廉姆斯的解释,“经济基础决定论”里包含了客观因素,也包含有主观因素。论证一下,他的这种提法是否站得住脚。

5. 本文发表于1978年,结合当时的社会背景,讨论为什么威廉姆斯要突出人的主观作用。

詹明信(1934- )是当代美国马克思主义批评的主将,对马克思主义批评理论在后现代美国社会的复兴做出了重要贡献。他1960年毕业于耶鲁大学,任教于耶鲁大学、杜克大学。研究中他一直坚持马克思主义辩证法传统,把马克思主义尊为解读其他一切主义的“最终代码”。詹明信的马克思主义理论特色之一在对其对非马克思主义思潮的兼容并蓄。但是在这一点上他表达了不容置疑的信心:马克思主义是一切文学批评不可超越的最终视界,是批判当代资本主义社会最好的武器。《政治无意识》(1981)可称为詹明信最成熟的马克思主义文艺学研究成果。以下章节选自该书,詹明信在文中坚持认为,无论从任何批评角度出发,文学阐释都首先并且最终是政治和“社会象征行为”。

本书将论证对文学文本进行政治阐释的重要性。它不把政治视角当作某种补充方法,不将其作为当下流行的其他阐释方法如精神分析或神话批评、文体学、伦理批评、结构主义等作为可供选择的辅助手段,而是作为一切阅读和一切阐释的绝对视域。

这显然是比那种每一个人肯定都能接受的谦虚主张极端得多的一种观点,那种谦虚主张认为,有些文本能够产生社会的、历史的、有时甚至是政治的反响。诚然,传统文学史从来不会阻止探讨这样一些主题,如但丁作品中佛罗伦萨的政治背景,或弥尔顿与分裂教会派的关系,或乔伊斯作品中对爱尔兰的历史指喻。然而,我要论证的是,这样的信息并不产生真正的阐释,在大多数情况下甚至并不为观念历史这样的唯心主义观所包含,充其量只是这种阐释的(不可或缺的)先决条件。

詹明信在南京大学英语系做讲座(1996)

今天,这种与文化过去的尚古关系具有一种最终不再令人满意的直接对应物;我指的是大量当代理论依据自己的美学、尤其是依据现代主义的(或更准确地说是后现代主义的)语言观选择过去的文本并加以重写的倾向。

在尚古精神与现代化“相关性”或投射之间,这种让人无法接受的选择或意识形态的双重束缚表明,历史主义久已为之困扰的那些两难问题

,尤其是遥远的甚至远古时代的文化丰碑要求立足在一个文化上完全不同的现在这个问题,并不仅仅会我们对其不予理睬而消失。我们即将进行的分析的前提是,只有一种真正的历史哲学才能尊重过去的社会和文化特性和根本差异,同时又揭示出它的论证和热情,它的形式、结构、经验和斗争,都与今天的社会和文化休戚相关。

,尤其是遥远的甚至远古时代的文化丰碑要求立足在一个文化上完全不同的现在这个问题,并不仅仅会我们对其不予理睬而消失。我们即将进行的分析的前提是,只有一种真正的历史哲学才能尊重过去的社会和文化特性和根本差异,同时又揭示出它的论证和热情,它的形式、结构、经验和斗争,都与今天的社会和文化休戚相关。

我在此提出的观点是,只有马克思主义提供了在哲学上符合逻辑、在观念上令人信服的解决上述历史主义困境的方法。只有马克思主义才能充分说明文化过去的

神秘

本质,就如同吸血的提瑞希阿斯,这种文化的过去暂时恢复了生命和温暖,再一次被允许讲话

,在完全陌生的环境里传达那早已为人忘记的信息。只有当人类的冒险成为神秘的时候,这种神秘性才能被再次展现出来;只有这样——不是通过尚古的嗜好或现代主义者的投射——我们才能瞥见那些强烈要求我们去解决的久已作古的问题,如原始部落随季节交替的经济,关于三位一体本质的激烈争论,宇宙帝国众多相互冲突的

城邦

模式;抑或明显离我们更近一些的,如十九世纪民族国家枯燥乏味的议会和新闻论战。这些问题若要使我们感到它们当初的迫切性,只能在一部伟大的集体故事的统一体内加以重述;不管他们采取怎样的掩盖和象征形式,只能认为他们共有一个单一的基本主题,对马克思主义来说,这就是从必然王国走向自由王国的集体斗争;而且只能把他们理解成一个单一庞大而未完成的情节中的关键插曲:“到目前为止一切社会的历史都是阶级斗争史:自由民和奴隶、贵族和平民、领主和农奴、行会师傅和帮工,一句话,压迫者和被压迫者,始终处于相互对立的地位,进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗争,而每次斗争的结局或者是整个社会受到革命性改造,或者斗争双方同归于尽。”

,在完全陌生的环境里传达那早已为人忘记的信息。只有当人类的冒险成为神秘的时候,这种神秘性才能被再次展现出来;只有这样——不是通过尚古的嗜好或现代主义者的投射——我们才能瞥见那些强烈要求我们去解决的久已作古的问题,如原始部落随季节交替的经济,关于三位一体本质的激烈争论,宇宙帝国众多相互冲突的

城邦

模式;抑或明显离我们更近一些的,如十九世纪民族国家枯燥乏味的议会和新闻论战。这些问题若要使我们感到它们当初的迫切性,只能在一部伟大的集体故事的统一体内加以重述;不管他们采取怎样的掩盖和象征形式,只能认为他们共有一个单一的基本主题,对马克思主义来说,这就是从必然王国走向自由王国的集体斗争;而且只能把他们理解成一个单一庞大而未完成的情节中的关键插曲:“到目前为止一切社会的历史都是阶级斗争史:自由民和奴隶、贵族和平民、领主和农奴、行会师傅和帮工,一句话,压迫者和被压迫者,始终处于相互对立的地位,进行不断的、有时隐蔽有时公开的斗争,而每次斗争的结局或者是整个社会受到革命性改造,或者斗争双方同归于尽。”

正是在查寻那种未受干扰的叙事的踪迹中,再把这个基本历史的被压抑和被淹没的现实重现于文本表面时,一种政治无意识的学说才找到了它的功能和必然性。

正是在查寻那种未受干扰的叙事的踪迹中,再把这个基本历史的被压抑和被淹没的现实重现于文本表面时,一种政治无意识的学说才找到了它的功能和必然性。

从这个视角出发,社会和政治的文化文本与非社会和非政治的文化文本之间那种为了工作方便而做的区分就比错误还要糟糕:即是说,它已成为当代生活的物化和私有化的症状和强化。……假定在避开无所不在的历史和无法改变的社会影响的情况下,一个自由王国已经存在,不管它是文本词语的微观经验的自由王国还是形形色色私人宗教的极乐和激情的自由王国,那么,这种想法只能加强必然性对所有这些盲目地带的控制,而单个主体却还在这些盲目地带里寻找避难所,追求纯粹个人的、绝对心理的救赎。从这些束缚中唯一有效的解脱开始于这样的认识,即一切事物都是社会的和历史的。事实上,一切事物“说到底”都是政治。

詹明信:《马克思主义与形式》

肯定政治无意识就是主张我们从事的这样一种最终分析,并探索为作为社会象征性行为的文化制品揭开其面目的众多途径。这种肯定提出与上面已经罗列的那些阐释相抗衡的一种阐释;但是,如我们将看到的,它并不拒斥那些阐释的发现,而是论证它自己在哲学和方法论上对那些比较专门的阐释代码的终极优越性,这些代码的见地在方法上受到其本身环境根源的限制,同时也受到它们理解和建构研究客体的狭隘的或局部的方法的限制。

然而,把本书中包含的众多理解和分析说成是许多 阐释 ,把它们作为建构一种新 阐释学 过程中的许多展品而呈现出来,已经是在宣布一整套论战计划,它必然要不同程度地形成敌视这些口号的一种批评和理论氛围。比如,越来越清楚,阐释或解释活动已经成为法国当代后结构主义的基本论战目标之一,它以尼采的权威为强大后盾,旨在把这些阐释活动与历史主义相认同,尤其是与辩证法及其对不在场和否定性的赞扬认同,与其对整体化思想的必然性和优越性的肯定认同。我赞成这种认同,赞成这种对观念相近性的描述,以及理想的解释或阐释行为的含义。但我认为这种批判是被错置了。

姑且不谈任何真正内在批评的可能性,我们将假定,提出“那是什么意思”这个问题的批评构成了颇似寓言性质的东西,其中的文本依据某种基本的万能代码或“终极决定实例”而被系统地加以 重写 。那么,照此看来,所有“阐释”在其狭隘的意义上都要求把特定的文本强行地或不知不觉地改变成由其特殊代码或“超验所指”构成的寓言。因此,阐释所落得的坏名声与寓言本身遭受的毁誉是分不开的。

然而,如此看待阐释就等于获取某种工具,借此迫使特定的阐释实践亮出立场,亮出姓名,亮出它的原代码,因而揭示其形而上学和意识形态的基础。在当下的知识氛围里,没有必要费力来证明,每一种实践形式,包括文学批评,都暗含或事先假定某种形式的理论;证明经验主义这种极端的非理论实践的虚幻性,确切说是矛盾的;证明甚至最形式化的文学或文本分析都带有理论的负荷,否认这种理论负荷反而揭示出它的意识形态面具。……这里,我要比这走得更远,我要指出,甚至连新批评这种最天真的形式化阅读也把宣扬历史是什么这一特殊观点作为其本质和终极的功能。事实上,任何有关语言功能、交际或言语行为性质以及形式和风格变化的动力的运作模式,如果不隐含一整套历史哲学的话,都是不可想象的。

詹明信在郑州(2004)

阐释本身即我们所称的“强有力的”重写,以区别于伦理代码的软弱重写,而二者又都以这种或那种方式透射出关于意识统一和谐的种种观念,阐释总是有前提的,这个前提即便不是关于无意识本身的概念,那么至少也是关于某种神秘化或抑制机制,据此才有理由去寻求显意背后的隐意,或用某种更基本的阐释代码的更有力的语言去重写文本的表面范畴。这时候也许可以回答普通读者的反对意见了,他们在面对细腻和精到的阐释时会提出,文本的意思就是它所表达的东西。不幸的是,任何社会都没有像我们自己的社会这样如此众多的方面被神秘化,像它这样浸透着消息和信息,这些都是神秘化的工具(如塔列朗所说

,之所以给予我们语言,就是为了掩盖我们的思想)。如果一切都是显而易见的,那么,任何意识形态都不可能了,任何统治也不可能了:这显然不是我们所处的境遇。但是,除了神秘化的事实之外,我们还必须指出文化或文学文本研究中涉及的那个附加问题,易言之,实际上就是叙事中涉及的那个附加问题:因为即便论证性语言完全按其字面意义加以理解,在构成上也总是有关于这种叙事的“意义”问题;而对于这种或那种叙事的“意义”进行评价和随后的系统阐述问题,则是解释学的问题,这使我们深深卷入了我们目前的探究之中,就像反对意见刚刚提出时那样。

,之所以给予我们语言,就是为了掩盖我们的思想)。如果一切都是显而易见的,那么,任何意识形态都不可能了,任何统治也不可能了:这显然不是我们所处的境遇。但是,除了神秘化的事实之外,我们还必须指出文化或文学文本研究中涉及的那个附加问题,易言之,实际上就是叙事中涉及的那个附加问题:因为即便论证性语言完全按其字面意义加以理解,在构成上也总是有关于这种叙事的“意义”问题;而对于这种或那种叙事的“意义”进行评价和随后的系统阐述问题,则是解释学的问题,这使我们深深卷入了我们目前的探究之中,就像反对意见刚刚提出时那样。

对这里提倡的这种阐释更令人满意的理解是,它是对文学文本的重写,从而使文学文本变成是对某个先在的历史或意识形态

次文本

的重写或重构。因为不言而喻的是,那个“次文本”并不会直接按这个样子呈现在我们的眼前,不是人们常说的外部现实,甚至也不是历史手稿中的传统叙事,而是它本身总要根据事实来进行(重新)建构。因此,文学或审美行为总是保有与“真实”的某种能动关系:然而,为了做到这一点,它就是不能允许“现实”惰性地保持其自身的存在状况,在文本之外与文本保持距离。相反,它必须把“真实”拉入自身的质地中,而语言学的终极悖论和虚假问题,尤其是语义学的问题,都将被追溯到这个过程中来,借此语言设法把“真实”包含在自身内部,将其作为自身固有的或内在的次文本。换言之,由于象征性行为是对世界采取某种行动,柏克将之描绘为“梦”、“祈祷”或“图表”

,在那个意义上,我们现在称之为“世界”的东西就必须存在于它的内部,成为它必须纳入自身的内容,以便使其服从形式对它的改变。因此,象征性行为开始于生成和产生其自身的语境,在语境出现的同一时刻又从中退却出来与之保持距离,在打量自己的变化项目中审视自身。我们在这里所称的次文本的整个悖论或许可作如下概括:文学作品或文化客体似乎是有史以来第一次生产出那种环境,但它本身同时又是对那种环境的反应。它表达出自身的处境,将其文本化,由此促成了这种幻觉并使其永久化:即这种环境本身并非先于文本而存在,存在的不过仅仅只是文本。在文本本身以虚幻的形式生成现实之前从来就没有外在于或与文本共存的现实。人们不必论证历史的现实:如约翰逊博士的石头一样

,在那个意义上,我们现在称之为“世界”的东西就必须存在于它的内部,成为它必须纳入自身的内容,以便使其服从形式对它的改变。因此,象征性行为开始于生成和产生其自身的语境,在语境出现的同一时刻又从中退却出来与之保持距离,在打量自己的变化项目中审视自身。我们在这里所称的次文本的整个悖论或许可作如下概括:文学作品或文化客体似乎是有史以来第一次生产出那种环境,但它本身同时又是对那种环境的反应。它表达出自身的处境,将其文本化,由此促成了这种幻觉并使其永久化:即这种环境本身并非先于文本而存在,存在的不过仅仅只是文本。在文本本身以虚幻的形式生成现实之前从来就没有外在于或与文本共存的现实。人们不必论证历史的现实:如约翰逊博士的石头一样

,必然性会为我们去论证。那个历史

不

是文本,即阿尔图塞所说的“不在场的原因”和拉康所认为的“真实”,因为从本质上说它是非叙事的、非再现性的;然而,还必须附加一个条件,即我们只有以文本的形式才能接近历史,换言之,我们只有通过预先的(再)文本化才能接近历史。因此,坚持象征性行为的两个密不可分又互不相容的范畴中的一个而忽视另一个:或是过分强调文本重新组织其次文本的能动方面(也许是为了得出“指涉物”并不存在这个洋洋自得的结论);或是另一方面,完全强调象征性行为的想象地位,以至于物化其社会基础,不再将其看作次文本,而仅仅是供文本被动地或想入非非地做出“反映”的某种惰性的给定物,强调象征性行为两种功能中的任何一个,牺牲另一个,产生的只会是意识形态,不管它是第一种情况所示的结构主义意识形态,还是第二种情况所示的庸俗唯物主义的意识形态。

,必然性会为我们去论证。那个历史

不

是文本,即阿尔图塞所说的“不在场的原因”和拉康所认为的“真实”,因为从本质上说它是非叙事的、非再现性的;然而,还必须附加一个条件,即我们只有以文本的形式才能接近历史,换言之,我们只有通过预先的(再)文本化才能接近历史。因此,坚持象征性行为的两个密不可分又互不相容的范畴中的一个而忽视另一个:或是过分强调文本重新组织其次文本的能动方面(也许是为了得出“指涉物”并不存在这个洋洋自得的结论);或是另一方面,完全强调象征性行为的想象地位,以至于物化其社会基础,不再将其看作次文本,而仅仅是供文本被动地或想入非非地做出“反映”的某种惰性的给定物,强调象征性行为两种功能中的任何一个,牺牲另一个,产生的只会是意识形态,不管它是第一种情况所示的结构主义意识形态,还是第二种情况所示的庸俗唯物主义的意识形态。

于是,历史就成了必然性的经验,而只有这种经验才能预先阻止它被主题化或物化,成为纯粹再现的客体或成为诸多万能代码中的一种。在这个意义上必然性并不是一种内容,而是事件的不可更改的

形式

;因此,本书论及了恰当的叙事政治无意识,在这种扩大了的意义上,必然性就是一种叙事范畴,是对大写的历史的再文本化,它并不把后者作为新的再现或“想象”,某种新的内容,而是阿尔图塞学着斯宾诺莎所称的“不在场的原因”的形式结果

。惟其如此,历史是伤人的,就是拒绝欲望,给个人和集体实践设置不可改变的限制,历史的“诡计”让这种实践公开宣称的意图发生可怕的颇具讽刺意味的逆转。但是,这种历史只能通过它的效果来加以理解,而从来不被理解为物化了的力量。这的确是把历史作为基础和不可逾越的层面的终极意义,这一点无需特殊的理论证实:可以肯定,不管我们多么愿意对历史的异化必然性视而不见,这种必然性都不会把我们忘掉。

。惟其如此,历史是伤人的,就是拒绝欲望,给个人和集体实践设置不可改变的限制,历史的“诡计”让这种实践公开宣称的意图发生可怕的颇具讽刺意味的逆转。但是,这种历史只能通过它的效果来加以理解,而从来不被理解为物化了的力量。这的确是把历史作为基础和不可逾越的层面的终极意义,这一点无需特殊的理论证实:可以肯定,不管我们多么愿意对历史的异化必然性视而不见,这种必然性都不会把我们忘掉。

(王育平 译)

绝对视域(absolute horizon)

观念历史(history of ideas)

必然王国/自由王国(realm of Necessity/ realm of Freedom)

阐释(interpretation)

社会象征行为(socially symbolic act)

终极优越性(ultimate priority)

寓言(allegory)

先在的历史或意识形态次文本(prior historical or ideological subtext)

绝对视域(absolute horizon)

政治无意识(political unconscious)

1. 只有一种真正的历史哲学才能尊重过去的社会和文化特性和根本差异,同时又揭示出它的论证和热情,它的形式、结构、经验和斗争,都与今天的社会和文化休戚相关。

2. 从这些束缚中唯一有效的解脱开始于这样的认识,即一切事物都是社会的和历史的。事实上,一切事物“说到底”都是政治。

肯定政治无意识就是主张我们从事的这样一种最终分析,并探索为作为社会象征性行为的文化制品揭开其面目的众多途径。……它并不拒斥那些阐释的发现,而是论证它自己在哲学和方法论上对那些比较专门的阐释代码的终极优越性,这些代码的见地在方法上受到其本身环境根源的限制,同时也受到它们理解和建构研究客体的狭隘的或局部的方法的限制。

3. 提出“那是什么意思?”这个问题的批评构成了颇似寓言性质的东西,其中的文本依据某种基本的万能代码或“终极决定实例”而被系统地加以 重写 。

4. ……甚至连新批评这种最天真的形式化阅读也把宣扬历史是什么这一特殊观点作为其本质和终极的功能。事实上,任何有关语言功能、交际或言语行为性质以及形式和风格变化的动力的运作模式,如果不隐含一整套历史哲学的话,都是不可想象的。

5. 对这里提倡的这种阐释更令人满意的理解是,它是对文学文本的重写,从而使文学文本变成是对某个先在的历史或意识形态 次文本 的重写或重构。因为不言而喻的是,那个“次文本”并不会直接按这个样子呈现在我们的眼前,不是人们常说的外部现实,甚至也不是历史手稿中的传统叙事,而是它本身总要根据事实来进行(重新)建构。

1. 詹明信的马克思主义被称为“复杂的马克思主义”。比较詹明信和其他马克思主义者,讨论他的马克思主义理论特征。

2. 詹明信把文学界定为“社会”“象征”“行为”。讨论这三个概念,以及詹明信赋予它们的意义。

3. 典型的詹明信式的马克思主义批评方法是“元评论”,即文学批评是对目标文本的重写,进而揭示这个文本对“先前那个历史和观念的次文本”所进行的重写。讨论这么做的长处。

4. 讨论:詹明信如何继承和发展马克思主义文艺批评方法?这种方法为什么会受到西方批评理论的青睐?

詹明信:《语言的牢笼》(1972)

“把语言作为模型!按语言学的方式把一切再细细梳理一遍!”早期詹明信马克思主义批评以及整个詹明信批评理论的核心在《语言的牢笼:结构主义和形式主义批判》(1972)中得到了最透彻的表露。詹明信早期选择形式主义作为批评对象,并不是因为马克思主义批评最容易从形式主义下手,而是由于詹明信力图通过自己严密、客观、在一定程度上富有同情心的分析树立一种和传统马克思主义批评不同的批评模式。这种批评模式的最大特点,就在于詹明信相信,每一种非马克思主义文学批评方法都“虽然缺乏哲学说服力却又能激发想象”,可以为马克思主义分析所用。

把语言作为模型!按语言学的方式把一切再细细梳理一遍!奇怪的倒是过去竟不曾有人想到过这样做,因为在构成意识和社会生活的所有因素中,语言显然在本体意义上享有某种无与伦比的优先地位,尽管这种优先地位的性质尚待确定。有人会提出反对意见,说这样来描述结构主义事业等于承认它又回到了哲学史上的老问题,回到了马克思之前,甚至是黑格尔之前的那些思维困境和伪问题中,我们今天对此本已无需再操心。不过,正如我们下面要在本书中看到的那样,这种意见对结构主义的根本矛盾来说较为中肯,而对其具体工作却不尽然。后者以大写的语言的组织和状态为其内容,提供出一批新的材料,并以此把老问题以新的、未曾预料过的方式重新提出来。因此,以思想观念为理由把结构主义“拒之门外”,无异于拒绝把当今语言学中的新发现结合到我们的哲学体系中去。我个人认为,要对结构主义进行真正的批评,就需要我们钻进去对它进行深入透彻的研究,以便从另一头钻出来,带出一种全然不同的、在理论上更令人满意的哲学视角。

这当然不是说结构主义的根本出发点,即把语言模式放在首位,和我们即将谈到的思想困境毫不相干,因为这一出发点虽然有特色,却同样有任意性,而且由此产生的思想方法也不可避免地要承受对自身起作用的前提进行一番最终的、痛苦的、置疑性的探究。

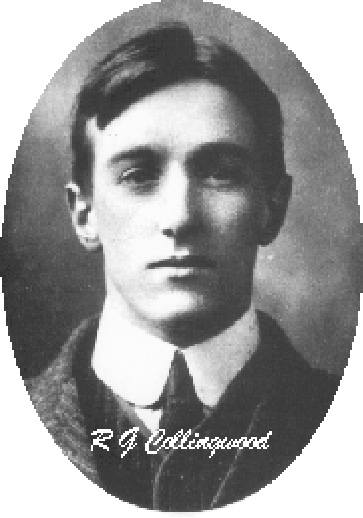

文学批评家科林伍德(1889-1943)

这里我们不禁想起苏格拉底之前的思想方法自相矛盾之处。这种思想试图找出构成这个世界的唯一元素,例如水或火,结果却发现水或火本身的构成又必然是另外一种类型。毫无疑问,今天当我们说一切归根结底都是历史的、经济的、情欲的或者是语言的时候,我们的意思不是说所有的现象的骨骼血肉就是以这些东西为原材料构成的,而是说可以用这些不同的方法对它们加以分析。

然而,这样说也会产生类似的矛盾。我们总以为把语言学的方法用于文学研究再合适不过了,因为从本质上说文学本身就是一个语言结构。但是老的文体学,也就是施皮策和奥尔巴赫,或者是稍近的J. P. 理查德的那种文体学

,在作品本身的文字结构上所下的功夫反而更多。最后我们只能得到这样的结论,即把文学作品视为语言系统实际上只是在使用比喻。

,在作品本身的文字结构上所下的功夫反而更多。最后我们只能得到这样的结论,即把文学作品视为语言系统实际上只是在使用比喻。

这种辩证意义上的颠倒在语言结构的外缘也有所表现。譬如我想到了格雷马斯的例子,他把结构语义学的研究对象说成是一种 语义效应 ;似乎在把一切语意当作研究对象之后,我们就再也无法从指意本身上谈论语义,最后不得不置身于语义这个领域之外,才能确定它们之间在形式上有哪些共同之处,而不论其内容是什么。结果,作为内容的表达反而要以印象作为其形式;到头来,明明是智力结构的理性问题,我们却只好用“感觉如何”这类话来思考它。

我认为,用语言模式或比喻的更为深层的理由必须到是否具有科学性或是否代表科技进步这些争论以外的其他地方去寻找。它就在当今所谓发达国家的社会生活的具体性质之中。这些国家给我们展现了这样一幅世界图像:在那里,原本的自然已不复存在,而各种各样的消息和信息却达到了饱和;这个世界的错综复杂的商品网络可以看成是一个典型的符号系统。因此,语言学成为一种方法和我们今天的文化成为一场有系统的、支离破碎的噩梦之间存在着一种深层次的对应联系。

我的计划是对这两股流派做一个概括的介绍,同时也可以说对它们的基本方法做一番批评。毫无疑问,这一定会同时招致支持者和反对派两方面的攻击。这当然是指结构主义的支持者和反对派,因为形式主义如今还有反对者吗?还有支持者吗?我的这一批评不打算对细节问题评头论足,也不准备对相关的著述做出褒贬,而只想把作为完整思想体系的形式主义和结构主义中科林伍德会称之为“绝对前提”的东西拿出来亮下相。这样,这些绝对前提便可以不言自明,并且像所有这类基本前提或基本模式一样,由于特别重要,不能简单地加以全盘接受或全盘否定。

俄苏形式主义批评家普洛卜(1895-1970)

我必须一上来就对我要进行的述评加以说明,并把真正的历史和某些结构主义者一贯坚持的历时性思维之间的区别作为自己的观点。这一点大家在下面将会看到。本书中我的指导思想和自始至终的任务是澄清索绪尔语言学提出的共时方法和时间与历史本身的现实之间可能发生的各种关系。这种关系在任何地方都没有像在文学分析领域中那样不合情理,而形式主义和结构主义正是在这一领域取得了极有实质性和最持久的成就。我指的是从什克洛夫斯基和普洛卜到列维-施特劳斯和格雷马斯的一系列对叙事结构所作的分析

。当然,所谓不合情理指的是某种共时方法竟能对思维赖以观察随时间而发生的变化和事件的形式提出如此丰富和如此富有启发性的见解。

。当然,所谓不合情理指的是某种共时方法竟能对思维赖以观察随时间而发生的变化和事件的形式提出如此丰富和如此富有启发性的见解。

假如能够更深入一步又会怎样呢?在他们生活的时代背景下,形式主义者(并非完全由于斯大林主义的压力)如果不到其他地方谋生,就转向历史小说和电影,变成了很难说的传统式的文学史家。读者将会发现,形式主义者们把文学史当作变异的看法在哲学上是不尽如人意的,但却能够激发人的想象。

说到结构主义,谁又能说像列维-斯特劳斯这样一位思想家没有对我们的历史观产生影响呢?有了他,卢梭那些似乎早已过时的关于自然状态和社会契约的思想才再次风行起来

;有了他,人们才能在令人窒息和矫揉造作的文明社会中重新对文化的起源进行思考。本书中,我们想提出这样一个看法,即如果结构主义有什么基本的和专门的研究领域的话,那么靠一种新的、非常严密的方法,这个领域很可能在思想史中找到。

;有了他,人们才能在令人窒息和矫揉造作的文明社会中重新对文化的起源进行思考。本书中,我们想提出这样一个看法,即如果结构主义有什么基本的和专门的研究领域的话,那么靠一种新的、非常严密的方法,这个领域很可能在思想史中找到。

总之,当我们说共时方法无法从理性认识上充分解释历时现象的时候,并不等于说我们不能通过这些方法提高对历时性神秘性的认识。我们已习惯于把时间性看成是天经地义的;然而,当什么都是历史的时候,历史这个概念本身似乎也就失去了意义。也许这就是语言模式最基本的价值:即重新激发我们对时间这一基本要素的强烈兴趣。

(王育平 译)

语言(language)

语言模式(linguistic model)

共时/历时(synchronic/diachronic)

比喻(metaphor)

大写的历史(History)

1. 因此,以思想观念为理由把结构主义“拒之门外”,无异于拒绝把当今语言学中的新发现结合到我们的哲学体系中去。我个人认为,要对结构主义进行真正的批评,就需要我们钻进去对它进行深入透彻的研究,以便从另一头钻出来,带出一种全然不同的、在理论上更令人满意的哲学视角。

2. 这些国家(发达国家)给我们展现了这样一幅世界图像:在那里,原本的自然已不复存在,而各种各样的消息和信息却达到了饱和;这个世界的错综复杂的商品网络可以看成是一个典型的符号系统。因此,语言学成为一种方法和我们今天的文化成为一场有系统的、支离破碎的噩梦之间存在着一种深层次的对应联系。

3. 我的这一批评不打算对细节问题评头论足,也不准备对相关的著述做出褒贬,而只想把作为完整思想体系的形式主义和结构主义中科林伍德会称之为“绝对前提”的东西拿出来亮下相。这样,这些绝对前提便可以不言自明,并且像所有这类基本前提或基本模式一样,由于特别重要,不能简单地加以全盘接受或全盘否定。

4. 我们已习惯于把时间性看成是天经地义的;然而,当什么都是历史的时候,历史这个概念本身似乎也就失去了意义。也许这就是语言模式最基本的价值,即重新激发我们对时间这一基本要素的强烈兴趣。

1. 詹明信是以什么方式批评结构主义和形式主义的?

2. 你认为是否一切批评理论都应当像詹明信所说的那样向“历史的四面来风”敞开自己?

3. 结合詹明信独特的马克思主义批评方法,讨论如下的说法:“要对结构主义进行真正的批评,就需要我们钻进去对它进行深入透彻的研究,以便从另一头钻出来,带出一种全然不同的、在理论上更令人满意的哲学视角。”

4. “某种共时方法竟能对思维赖以观察随时间而发生的变化和事件的形式提出如此丰富和如此富有启发性的见解。”这是引起詹明信研究形式主义的问题。讨论“问题意识”在文学研究中的重要性。

Adorno, Theodor. Aesthetic Theory . Trans. C. Lenhardt. London & Boston: Routledge & Kegan Paul, 1984

Ahmad, Aijaz. “Jameson's Rhetoric of Otherness and the National Allegory.” In In Theory, Classes, Nations, Literatures . London & NY: Verso, 1992

Bakhtin, M.M. “Laughter and Freedom.” In Latimer 1989

- “Discourse in the Novel.” In Adams, Hazard & Leroy Searle eds. Critical Theory Since 1965, 1992

Benjamin, Walter (1934). “The Author as Producer.” In K. M. Newton 1988

Eagleton, Terry. Marxism and Literary Criticism . Berkeley & Los Angeles: U of California P, 1976

Eagleton, Terry & Drew Milne eds. Marxist Literary Theory, A Reader . Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 1996

Gramsci, Antonio. Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci . Eds. & trans. Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Wishart, 1971

Jameson, Fredric. The Prison-House of Language, A Critical Account of Structuralism and Russian Formalism . Princeton & London: Princeton UP, 1972.

- Marxism and Form, Twenties Century Dialectical Theories of Literature . Princeton: Princeton UP, 1977

- The Political Unconscious: Narrative As A Social Symbolic . Cornell UP, 1981

- “Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism.” New Left Review . No. 146. July-Aug, 1984

- The Ideologies of Theory . London: Routledge, 1988

- Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism . London: Duke UP, 1991

Lukács, George (1954). “Art and Objective Truth.” In Adams, Hazard & Leroy Searle eds. Critical Theory Since 1965

- “Art and Objective Truth.” In Adams & Searle

Macherey, Pierre. A Theory of Literary Production . Trans. Geoffrey Wall. London, Henley and Boston: Routledge & Kegan Paul, 1978

Mostafa, Rejai. Political Idologies, A Comparative Approach . New York: M. E. Sharpe, Inc., 1991

Rejai, Mostafa. Political Ideolgies, A Comparative Approach . New York: M. E. Sharpe, Inc., 1991

Taylor, Ronald ed. Aesthetics and Politics, Debates between E. Bloch, G. Lukacs, B. Brecht, W. Benjamin, T. Adorno . London: NLB, 1977

Worthington, Marjorie. “Done with Mirrors: Restoring the Authority Lost in John Barth's Funhouse,” Twentieth Century Literature . Spring 2001

Wellek, René & Austin Warren. The Attack on Literature . Chapel Hill: U of North Carolina P, 1982

Williams, Raymond. Marxism and Literature . Oxford: Oxford UP, 1978

程爱民:《后现代社会中的新马克思主义批评》,《外国语》2001/6

胡亚敏:《不同语境下的后现代——与詹姆逊的对话》,《中国比较文学》2001/3

李衍柱:《世纪之交的马克思主义文艺学》,《文史哲》1996/1

李英明:《晚期马克思主义》,台湾:扬智文化事业股份有限公司,1993

马驰:《在与当代思潮的对话中发展马克思主义——论詹姆逊的美学思想》,《学术月刊》2002/12

钱佼汝等译:《马克思主义与形式语言的牢笼》,百花洲文艺出版社,1995

孙盛涛:《詹姆逊与李泽厚,理论策略与美学启示——中、西方马克思主义理论个案比较片谈》,《青岛大学师范学院学报》2002/12

王逢振:《詹姆逊近年来的学术思想》,《文学评论》1997/6

王宁:《当代英美马克思主义文化批评》,《外国文学研究》2002/1

王元骧:《论文艺的意识形态性》,《求实杂志》2005/15

汪正龙:《谈文学与文化研究中的意识形态批评》,《文艺理论研究》2003/5

曾耀农:《詹姆逊电影理论及在中国的传播》,《东莞理工学院学报》2004/3

朱刚:《詹明信》,台湾:生智出版社,1995

——《詹姆逊及其马克思主义文学批评》,《当代外国文学》1997/1

[1] 巴赫金的一些著作用笔名发表,西方和苏联对这些著作的真伪一直有争议,如《弗洛伊德主义批判》( Freudianism: A Critical Sketch , 1927)和《马克思主义和语言哲学》( Marxism and the Philosophy of Language )两本著作最能体现马克思主义的批评方法,但发表时用的是巴赫金同事的名字,苏联学者宣布实乃巴赫金所著,但巴赫金本人至死未置可否(参阅Latimer,280)。

[2] 元评论中的“元”(meta-)是前缀,意思有“超越”(如metaphysics“超越实体的学问”即形而上学),“位于后方”(港台就把metacommentary译成“后设评论”),但是在后现代语境下一般意为“关于”,如“metalanguage 元语言”,“metafiction 元小说”,后者是“关于小说的小说,指的是在自身内部带有对其词语或语言特征进行评论的小说”(Worthington,2001:114),尽管这样的“元小说”至少可以追溯到十八世纪英国小说家斯特恩(Laurence Sterne,1713-1768)的《项狄传》( The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman ,1759-1767)。以此解释,“元评论”就是“关于评论的评论”。

[3] 夏多布里昂(François Auguste René Chateaubriand),1768-1848,德国作家,浪漫主义先驱,死后出版自传《身后的回忆》( Memoirs from Beyond the Tomb 1849-1850)。