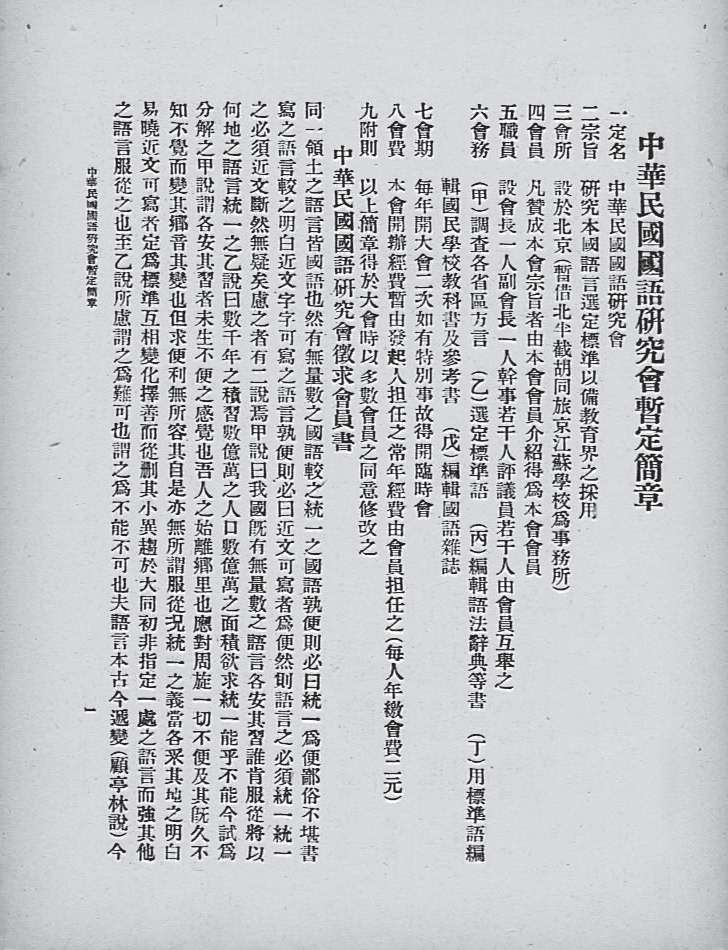

《中华民国国语研究会暂定简章》和

一、定名:中华民国国语研究会。

二、宗旨:研究本国语言,选定标准,以备教育界之采用。

三、会所:设于北京。

四、会员:凡赞成本会宗旨者,由本会会员介绍,得为本会会员。

五、职员:设会长一人,副会长一人,干事若干人,评议员若干人,由会员互举之。

六、会务:(甲)调查各省区方言;(乙)选定标准语;(丙)编辑语法辞典等书;(丁)用标准语编辑国民学校教科书及参考书;(戊)编辑《国语杂志》。

七、会期:每年开大会二次,如有特别事故,得开临时会。

八、会费:本会开办经费暂由发起人担任之,常年经费由会员担任之(每人年纳会费二元)。

(原载1917年3月1日《新青年》第3卷第1号)

第3卷第1号《新青年》刊出的这则《中华民国国语研究会暂定简章》(简称《暂定简章》)后面,附录了《中华民国国语研究会征求会员书》(简称《征求会员书》),对其所主张的“国语”有明确、具体的申说,誊抄如下:

同一领土之语言皆国语也。然有无量数之国语,较之统一之国语孰便,则必曰统一为便;鄙俗不堪书写之语言,较之明白近文、字字可写之语言孰便,则必曰近文可写者为便。然则语言之必须统一,统一之必须近文,断然无疑矣。虑之者有二说焉:甲说曰,我国既有无量数之语言,各安其习,谁肯服从,将以何地之语言统一之?乙说曰,数千年之积习,数亿万之人口,数亿万之面积,欲求统一能乎?不能!今试为分解之。甲说谓各安其习者未生不便之感觉也,吾人之始离乡里也,应对周旋一切不便,及其既久,不知不觉而变其乡音,其变也,但求便利,无所容其自是,亦无所谓服从,况统一之义,当各采其地之明白易晓近文可写者,定为标准,互相变化择善而从,删其小异,趋于大同,初非指定一处之语言而强其他之语言服从之也。至乙说所虑,谓之为难,可也,谓之为不能,不可也。夫语言本古今递变(顾亭林说),今日各地之方言,已非昔日各地之方言,具有明征(春秋吴越语,今苏杭人不解,《红楼梦》之京话与今之京话多不同,苏州白话小说及传奇中之苏白,大异于今苏语,其他古今白话不同之证,甚多)。但其变也无轨道可寻,则各变其所变。使立定国语之名义,刊行国语之书籍,设一轨道而导之,自然渐趋于统一,不过迟速之别而已。沈约四声韵谱,当时本多反对,及其韵书流行,虽日本朝鲜同文之国,亦归一致。然则,苟有轨道可循,无用虑区域之广、人口之多也……

这是一篇论证十分有力的文章,一一破除“方言甚多的汉语不能统一”的种种说法,强调“语言本古今递变”(顾亭林说),认为“使立定国语之名义,刊行国语之书籍,设一轨道而导之,自然渐趋于统一,不过迟速之别而已”。《新青年》第3卷第1号《征求会员书》后列85位发起人,遍及中国15个省。

这一自上而下的“国语统一运动”历有渊源,可以以晚清开始的汉语拼音化运动为起点。以后,出任京师大学堂总教习的吴汝纶,1902年赴日本考察学制,看到日本以东京话为国语所取得的成绩,回国后即提出推行国语的主张。1911年学部召开“中央教育会议”,通过了《统一国语办法案》。国语运动并没有因为清王朝的覆灭而中止。1912年,新政权第二年即召开“读音统一会”。1916年10月,蔡元培返国就任北京大学校长途中,与张一麐、吴稚晖、黎锦熙等发起成立“中华民国国语研究会”。1917年2月18日,国语研究会在北京教育部主持下正式成立,推选已就任北大校长的蔡元培任会长,《暂定简章》落实了组织机构,《征求会员书》则更进一步明确了提倡国语的理论主张与举措。

此前稍早一些,胡适在《新青年》第2卷第5号上发表《文学改良刍议》,《新青年》第2卷第6号又推出陈独秀的《文学革命论》,一场以《新青年》为主战场的“白话文运动”自此轰轰烈烈展开。

从国语研究会《征求会员书》可见,国语运动与文学革命倡导者之间确有一致之处,如都有进化论历史观的支撑,有“言文一致”的要求;但也明显可见,二者之间尚各行其事,两不搭界:诸如《征求会员书》的行文用的仍然是为文学革命倡导者竭力反对的“文言”,“中华民国国语研究会”发起人名单中,《新青年》文学革命倡导者无一列入;同时,见于1917年3月9、13日《中华新报》上的《征求会员书》,其中的重要一段—

同人等以为国民学校之教科书,必改用白话文体,此断断乎无可疑者。惟既以白话为文,则不可不有一定之标准。而今日各地所行白话之书籍报章,类皆各杂其他之方言,既非尽人皆知,且戾于统一之义。是宜详加讨论,择一最易明了、而又于文义不相背谬者定为准则,庶可冀有推行之望。

在《新青年》所载该文中却删略不见。

研究者着眼于“文学革命与国语运动之关系”,从“国语运动发端于教育部这一最高教育机构”出发,提出:“国语运动的发起者,首先想到的是‘凭藉最高教育行政机关底权力’”,是有他们的切身实践经验的,即晚清以降,“文字改革必须依赖行政力量的支持才会有成效,这已为拼音化运动所证明,当年王照、劳乃宣依赖袁世凯、端方,声势浩大,屡屡向学部逼宫,几乎成功;民初之所以能采定‘国音’,也是教育部召开了‘读音统一会’。光靠民间推行不可能有成果,从卢戆章到此时王璞的‘注音字母传习所’,其收效甚微是必然的”。而认为“白话文运动和文学革命,重心皆在于围绕着某种主张进行实践,并不存在需要谁来批准,哪个机构来承认并推行下去的问题”。

这可以反映文学革命倡导与国语运动之间存在差异,但差异还不在“自下而上”与“自上而下”的不同,主要体现于语言的工具层面与思想层面的不同。如研究者所说,“语言是‘道’,又是‘器’,既是交流思想的工具,又是思想思维本体,这是两个不同的层面,即工具的层面与思想的层面”;“在语言工具层面上,现代白话与古代白话没有本质性的差别,但在思想的层面上,二者之间有质的不同”。

这可以反映文学革命倡导与国语运动之间存在差异,但差异还不在“自下而上”与“自上而下”的不同,主要体现于语言的工具层面与思想层面的不同。如研究者所说,“语言是‘道’,又是‘器’,既是交流思想的工具,又是思想思维本体,这是两个不同的层面,即工具的层面与思想的层面”;“在语言工具层面上,现代白话与古代白话没有本质性的差别,但在思想的层面上,二者之间有质的不同”。

显然,国语运动是立足于语言的工具层面主张“国语”的;鲁迅、周作人、钱玄同则将语言的“器”与“道”相融会,主要从“思想的层面”出发主张变“文言”为“白话”。

显然,国语运动是立足于语言的工具层面主张“国语”的;鲁迅、周作人、钱玄同则将语言的“器”与“道”相融会,主要从“思想的层面”出发主张变“文言”为“白话”。

胡适对“国语”一说显然是认同的。1917年尚在美国的他,在《新青年》第3卷第1号上看到国语研究会这则消息,在第3卷第4号“通信”《致陈独秀》中说“知国中明达之士皆知文言之当废而白话之不可免,此真足令海外羁人喜极欲为发起诸公起舞者也”

,并写信给该会申请加入。回国不久,他发表的《建设的文学革命论》,副标题就是“国语的文学—文学的国语”,该文被研究者称为“文学革命与国语运动合流的标志”

,并写信给该会申请加入。回国不久,他发表的《建设的文学革命论》,副标题就是“国语的文学—文学的国语”,该文被研究者称为“文学革命与国语运动合流的标志”

。但即使是这篇文章,仍然与国语运动有深刻差异,如该文所提出的:“国语不是单靠几位言语学的专门家就能造得成的;也不是单靠几本国语教科书和几部国语字典就能造成的。若要造国语,先须造国语的文学。有了国语的文学,自然有国语。”“我这几年来研究欧洲各国国语的,没有一种国语不是这样造成的。没有一种国语是教育部的老爷们造成的。没有一种是言语学专门家造成的。没有一种不是文学家造成的。”

。但即使是这篇文章,仍然与国语运动有深刻差异,如该文所提出的:“国语不是单靠几位言语学的专门家就能造得成的;也不是单靠几本国语教科书和几部国语字典就能造成的。若要造国语,先须造国语的文学。有了国语的文学,自然有国语。”“我这几年来研究欧洲各国国语的,没有一种国语不是这样造成的。没有一种国语是教育部的老爷们造成的。没有一种是言语学专门家造成的。没有一种不是文学家造成的。”

同时,如胡适后来所说:“当时抬出‘国语的文学,文学的国语’的作战口号,做到了两件事;一是把当日那半死不活的国语运动救活了;一是把‘白话文学’正名为‘国语文学’,也减少了一般人对‘俗语’、‘俚语’的厌恶轻视的成见。”

同时,如胡适后来所说:“当时抬出‘国语的文学,文学的国语’的作战口号,做到了两件事;一是把当日那半死不活的国语运动救活了;一是把‘白话文学’正名为‘国语文学’,也减少了一般人对‘俗语’、‘俚语’的厌恶轻视的成见。”

实际上,对于胡适提出的“国语的文学,文学的国语”给予有力支持的,并非“自上而下”的国语运动,而是鲁迅、周作人、钱玄同。1919年3月,周作人发表在当时产生很大影响的《思想革命》一文,针对其时把“文学革命”等同于“文字改革”的倾向,认为文学革命所要解决的,更主要是造就“文言”的固有思想与思维,提出:“文学革命上,文字改革是第一步,思想改革是第二步,却比第一步更为重要。我们不可对于文字一方面过于乐观了,闲却了这一方面的重大问题。”

实际上,对于胡适提出的“国语的文学,文学的国语”给予有力支持的,并非“自上而下”的国语运动,而是鲁迅、周作人、钱玄同。1919年3月,周作人发表在当时产生很大影响的《思想革命》一文,针对其时把“文学革命”等同于“文字改革”的倾向,认为文学革命所要解决的,更主要是造就“文言”的固有思想与思维,提出:“文学革命上,文字改革是第一步,思想改革是第二步,却比第一步更为重要。我们不可对于文字一方面过于乐观了,闲却了这一方面的重大问题。”

改变“白话文运动”与“国语运动”这一疏离局面的,或者说,直接推动文学革命倡导者介入“国语运动”的,是身兼北大校长和国语研究会会长的蔡元培。

1917年初,在蔡元培力主下,《新青年》进入北大,陈独秀出任北大文科学长。“中华民国国语研究会”《暂定简章》及《征求会员书》首先在《新青年》上发表,应该与此举相关。1917年12月11日,在蔡的主持下,国语研究会与北大国文门研究所国语部举行联合会议,国语研究会出席者为黎锦熙、沈彭年、陈颂平、陆雨庵、董懋堂等,北大的胡适、钱玄同、刘半农、沈尹默、朱希祖等到会,会议“所讨论者为国语研究会与北大国语部……对于国语一事所应分工合作之办法。讨论结果,大致以一切关于此问题之学术上之研究,如语言史、标准语之类,皆属之大学研究所;国语研究会及教育部之国语编纂处则惟办理一切关于国语教育所急须进行之诸事。现该会拟以五年之力办理此事,以二年为调查之用,以三年为编撰国语教科书之用”

。

。

1919年4月21日,教育部“国语统一筹备会”成立,会员主要来自国语研究会和置身北大的文学革命倡导者,曾在徐世昌内阁中任教育总长的张一麐出任会长,钱玄同兼任该会常驻干事。

“统一会”成立后的第一次会议上,刘半农、胡适、周作人、钱玄同等的《国语统一进行方法》提案提出:“统一国语既然要从小学校入手,就应该把小学校所用的各种课本看做传布国语的大本营;其中国文一项,尤为重要。如今打算把‘国文读本’改作‘国语读本’,国民学校全用国语,不杂文言;高等小学酌加文言,仍以国语为主体,‘国语’科以外,别种科目的课本,也该一致改用国语编辑。”

“统一会”成立后的第一次会议上,刘半农、胡适、周作人、钱玄同等的《国语统一进行方法》提案提出:“统一国语既然要从小学校入手,就应该把小学校所用的各种课本看做传布国语的大本营;其中国文一项,尤为重要。如今打算把‘国文读本’改作‘国语读本’,国民学校全用国语,不杂文言;高等小学酌加文言,仍以国语为主体,‘国语’科以外,别种科目的课本,也该一致改用国语编辑。”

1919年11月,他们又联名向教育部提出《请颁行新式标点符号议案(修正案)》(收入《胡适文存(一)》)。1920年1月教育部颁令,凡国民学校低年级国文课教学统一运用国语(白话)。胡适说:“这个命令是几十年来第一件大事。它的影响和结果,我们现在很难预先计算。但我们可以说:这一道命令把中国教育的革新至少提早了二十年。”

1919年11月,他们又联名向教育部提出《请颁行新式标点符号议案(修正案)》(收入《胡适文存(一)》)。1920年1月教育部颁令,凡国民学校低年级国文课教学统一运用国语(白话)。胡适说:“这个命令是几十年来第一件大事。它的影响和结果,我们现在很难预先计算。但我们可以说:这一道命令把中国教育的革新至少提早了二十年。”

身兼“研究会”与“统一会”要职的黎锦熙也认为,《建设的文学革命论》发表,“‘文学革命’与‘国语统一’遂呈双潮合一之观”,至“民国八年”,国语统一筹备会的成员增至九千八百余人,国语统一与文学革命“这两大潮流合而为一,于是轰腾澎湃之势愈不可遏”。

身兼“研究会”与“统一会”要职的黎锦熙也认为,《建设的文学革命论》发表,“‘文学革命’与‘国语统一’遂呈双潮合一之观”,至“民国八年”,国语统一筹备会的成员增至九千八百余人,国语统一与文学革命“这两大潮流合而为一,于是轰腾澎湃之势愈不可遏”。

仅1919年这一年,白话报刊创办四百多种,1920年,一向以持重与适时兼备著称、拥有最广泛读者群的商务印书馆所办《东方杂志》、《小说月报》,也采用了白话。

仅1919年这一年,白话报刊创办四百多种,1920年,一向以持重与适时兼备著称、拥有最广泛读者群的商务印书馆所办《东方杂志》、《小说月报》,也采用了白话。

但是,文学革命倡导所主张的“白话”与国语研究会之所谓“国语”,仍然是有差异的,即使同样注重“文字工具的革新”的胡适,也对国语研究会之所谓“标准国语”提出尖锐批评:“蔡元培先生介绍北京国语研究会的一班学者和我们北大的几个文学革命论者会谈。他们都是抱着‘统一国语’之弘愿的,所以他们主张要先建立一种‘标准国语’。我对他们说:标准国语不是靠国音字母或国音字典定出来的。凡标准国语必须是‘文学的国语’,就是那有文学价值的国语。国语的标准是伟大的文学家定出来的,决不是教育部的公告定得出来的。”

看国语研究会当时编的白话范本,黎锦熙说是“从唐宋、禅宗和宋明儒家底语录,明清各大家底白话长篇小说,以及近年来各种通俗讲演稿和白话文告之中,搜求好文章来作模范”

看国语研究会当时编的白话范本,黎锦熙说是“从唐宋、禅宗和宋明儒家底语录,明清各大家底白话长篇小说,以及近年来各种通俗讲演稿和白话文告之中,搜求好文章来作模范”

,如1920年商务印书馆即推出《中等学校用白话文范》四册,其中不仅收录有蔡元培、胡适、钱玄同、梁启超等的文章,还选入了程颢、程颐、朱熹的古文,显得不伦不类。

,如1920年商务印书馆即推出《中等学校用白话文范》四册,其中不仅收录有蔡元培、胡适、钱玄同、梁启超等的文章,还选入了程颢、程颐、朱熹的古文,显得不伦不类。

商务同年5月又出版洪北平编《白话文苑》两册,选的都是1918年后的白话文,胡适、蔡元培、梁启超的文章居多,鲁迅、周作人的文章没有一篇

商务同年5月又出版洪北平编《白话文苑》两册,选的都是1918年后的白话文,胡适、蔡元培、梁启超的文章居多,鲁迅、周作人的文章没有一篇

,可见,“思想层面”上的选择标准仍然难以融入其中。

,可见,“思想层面”上的选择标准仍然难以融入其中。

时至1923年,教育部要求初高中“国文”也改称“国语科”,商务印书馆迅速出版了《新学制国语教科书(初中中学用)》全六册,参编者为顾颉刚、叶绍钧、朱农,校订者为胡适、王云五,情况有了改观,这一年8月出版的该书第五册第一次收入了鲁迅的《故乡》

,这标志着“国语运动”与《新青年》倡导的“白话文运动”开始有了真正的结合。

,这标志着“国语运动”与《新青年》倡导的“白话文运动”开始有了真正的结合。

(陈方竞)