以先生之声韵训诂大家,而提倡通俗的新文学,何忧全国之不景从也。可为文学界浮一大白。

(原载1917年2月1日《新青年》第2卷第6号)

钱玄同

胡适的《文学改良刍议》在《新青年》第2卷第5号发表后,学界首先作出反应的,是时为北京大学教授的钱玄同。他致书陈独秀,表示对胡文“极为佩服。其斥骈文不通之句,及主张白话体文学说最精辟”。来信中还把批判矛头直指“选学妖孽,桐城谬种”。

鲁迅在1930年代特意谈到钱玄同的这一创造,说它“形容惬当,所以这名目的流传也较为永久”

鲁迅在1930年代特意谈到钱玄同的这一创造,说它“形容惬当,所以这名目的流传也较为永久”

。钱玄同支持胡适、陈独秀,反对“选学妖孽,桐城谬种”,也还有北大文科内部斗争的背景:1912年京师大学堂改为北京大学、由姚永朴任文科教务长时,桐城派旧文人显然占了优势;到1914年浙籍夏锡祺任文科学长前后,章太炎一脉的新学者朱希祖、沈尹默、沈兼士、钱玄同等逐渐取而代之,思想、文学的分野导致文字上的冲突也在情理之中。不过,钱玄同出手相助,仍让陈独秀、胡适惊喜不已:陈独秀说可“浮一大白”大概不是夸张;胡适直到晚年还回忆说:“钱教授是位古文大家,他居然也对我们有如此同情的反应,实在使我们的声势一振。”

。钱玄同支持胡适、陈独秀,反对“选学妖孽,桐城谬种”,也还有北大文科内部斗争的背景:1912年京师大学堂改为北京大学、由姚永朴任文科教务长时,桐城派旧文人显然占了优势;到1914年浙籍夏锡祺任文科学长前后,章太炎一脉的新学者朱希祖、沈尹默、沈兼士、钱玄同等逐渐取而代之,思想、文学的分野导致文字上的冲突也在情理之中。不过,钱玄同出手相助,仍让陈独秀、胡适惊喜不已:陈独秀说可“浮一大白”大概不是夸张;胡适直到晚年还回忆说:“钱教授是位古文大家,他居然也对我们有如此同情的反应,实在使我们的声势一振。”

陈独秀和胡适都说得很清楚:他们重视钱玄同的支持,就是因为他是“古文大家”,来自作为新文学对立面的旧营垒。周作人曾专门著文将钱玄同的学术与人生之路概括为从“复古”到“反复古”,“常涉两极端”,而且“求彻底”。周作人还提示了一个把握钱玄同思想变化的“简便办法”,就是看他如何“改名字”。钱玄同“初名师黄,字德潜”,这是父亲命名的。在他师从章太炎,以“复古主义者”自命时,就改名“钱夏”,按《说文》的解释,“夏”,“中国之人也”,因此要“发思古之幽情,追溯汉唐文明之盛”。

最能表明他的复古立场之彻底的,自然是他的恢复古衣冠的主张和“头戴玄冠,身穿深衣,腰系大带,去浙江军政府教育司上班”的“行为艺术”。

最能表明他的复古立场之彻底的,自然是他的恢复古衣冠的主张和“头戴玄冠,身穿深衣,腰系大带,去浙江军政府教育司上班”的“行为艺术”。

但在1917年他的思想却出现了大拐弯。据周作人观察,这是“民四(1915)的洪宪帝制,民六(1917年)的复辟运动”的“轰击”所致。

但在1917年他的思想却出现了大拐弯。据周作人观察,这是“民四(1915)的洪宪帝制,民六(1917年)的复辟运动”的“轰击”所致。

钱玄同自己也说,他“目睹洪宪皇帝之反(返)古复始,倒行逆施,卒致败亡也。于是大受刺激,得了一种极明确的教训。知道凡事总是前进,决无倒退之理”

钱玄同自己也说,他“目睹洪宪皇帝之反(返)古复始,倒行逆施,卒致败亡也。于是大受刺激,得了一种极明确的教训。知道凡事总是前进,决无倒退之理”

。他也因此由“复古”而“反复古”,遂有自号“疑古玄同”之举。而且如周作人所说,尽管钱玄同是“继之而起”,却表现得“最激进”,比之陈独秀“有青出于蓝之概”。

。他也因此由“复古”而“反复古”,遂有自号“疑古玄同”之举。而且如周作人所说,尽管钱玄同是“继之而起”,却表现得“最激进”,比之陈独秀“有青出于蓝之概”。

最能显示钱玄同的激进姿态的,自然是他“废孔学,废汉字”之说。这是他在给陈独秀的“通信”论《中国今后之文字问题》里提出的“大胆宣言”:“欲使中国不亡,欲使中国民族为二十世纪文明之民族,必以废孔学,灭道教为根本之解决;而废记载孔门学说及道教妖言之汉文,为根本解决之根本解决。”

深知钱玄同的周作人对此有一个理解:“玄同的主张看似多歧,其实总结归来只是反对礼教,废汉字乃是手段罢了。”

深知钱玄同的周作人对此有一个理解:“玄同的主张看似多歧,其实总结归来只是反对礼教,废汉字乃是手段罢了。”

其实钱玄同的废孔,也是出于反对礼教。他自己说得很清楚:“如孔丘者,我固承认其为过去时代极有价值之人,然其‘别上下,定尊卑’之学说,则实不敢服膺。”

其实钱玄同的废孔,也是出于反对礼教。他自己说得很清楚:“如孔丘者,我固承认其为过去时代极有价值之人,然其‘别上下,定尊卑’之学说,则实不敢服膺。”

钱玄同之所以如此坚持反旧礼教,按周作人的说法,他“以后始终没有变”

钱玄同之所以如此坚持反旧礼教,按周作人的说法,他“以后始终没有变”

,并且不惜采取最极端的手段,原因就在于这融入了他最重要的生命体验,他一直说要刻一枚大印章,印文是“纲常压迫下的牺牲者”,他曾经说:“‘三纲’像三条麻绳,缠在我们的头上”,“我们以后绝对不许再把这三条麻绳缠在孩子头上”。但他也因此如黎锦熙所说,成了“新文化运动揭幕后的牺牲者”,这些激烈言论的真正动因和良苦用心一直不被理解、遭人诟病就是证明。

,并且不惜采取最极端的手段,原因就在于这融入了他最重要的生命体验,他一直说要刻一枚大印章,印文是“纲常压迫下的牺牲者”,他曾经说:“‘三纲’像三条麻绳,缠在我们的头上”,“我们以后绝对不许再把这三条麻绳缠在孩子头上”。但他也因此如黎锦熙所说,成了“新文化运动揭幕后的牺牲者”,这些激烈言论的真正动因和良苦用心一直不被理解、遭人诟病就是证明。

真懂得他的还是周氏兄弟。鲁迅这样看待钱玄同的激进主张的实际作用:“中国人的性情是总喜欢调和折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。没有更激烈的主张,他们总连平和的改革也不肯行。那时白话文之得以通行,就因为有废掉中国字而用罗马字母的议论的缘故。”

真懂得他的还是周氏兄弟。鲁迅这样看待钱玄同的激进主张的实际作用:“中国人的性情是总喜欢调和折中的。譬如你说,这屋子太暗,须在这里开一个窗,大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶,他们就会来调和,愿意开窗了。没有更激烈的主张,他们总连平和的改革也不肯行。那时白话文之得以通行,就因为有废掉中国字而用罗马字母的议论的缘故。”

钱玄同并非只是破坏,他的《论应用之文亟宜改良》就是一篇新文学建设中的重要文献

。文章提出:要通用国语;无论何种文章均需加标点符号;数目字可改用阿拉伯码号;凡纪年尽改为世界通行的耶稣纪年;小学教科书及通俗书报、杂志、新闻纸,均旁注“注音符号”;书写方式改右行直下为左行横移;印刷用楷体,书写用草体等。如论者所说,“经钱玄同这么一规划,原来以白话文为中心的胡适文学改良主张,扩张到书写、印刷、语言、文字改革等全面改革的方案”

。文章提出:要通用国语;无论何种文章均需加标点符号;数目字可改用阿拉伯码号;凡纪年尽改为世界通行的耶稣纪年;小学教科书及通俗书报、杂志、新闻纸,均旁注“注音符号”;书写方式改右行直下为左行横移;印刷用楷体,书写用草体等。如论者所说,“经钱玄同这么一规划,原来以白话文为中心的胡适文学改良主张,扩张到书写、印刷、语言、文字改革等全面改革的方案”

。在钱玄同的建议下,《新青年》从第4卷第1号起就全部刊登白话文,并使用标点。钱玄同的其他规定也逐渐被采用,今人仍然受益。还有人总结钱玄同在与新文学运动紧密相连的国语运动中的贡献有五:审定国音常用字汇;创建白话的国语教科书;起草《第一批简体字表》;提倡世界语;拟定国语罗马字拼音方案。

。在钱玄同的建议下,《新青年》从第4卷第1号起就全部刊登白话文,并使用标点。钱玄同的其他规定也逐渐被采用,今人仍然受益。还有人总结钱玄同在与新文学运动紧密相连的国语运动中的贡献有五:审定国音常用字汇;创建白话的国语教科书;起草《第一批简体字表》;提倡世界语;拟定国语罗马字拼音方案。

每一条都实实在在。

每一条都实实在在。

初到北大当教授时的刘半农

继钱玄同之后站出来支持胡适、陈独秀的是刘半农。他在1917年5月1日出版的《新青年》第3卷第3号上发表《我之文学改良观》,对胡、陈、钱的观点“表示同意”,并作了自己的发挥。他指出:“吾辈做事,常处处不忘有一个我,作文亦然”,“若不欲做他人之子孙与奴隶,非从破除迷信做起不可”,强调“非将古人作文之死格式推翻,新文学决不能脱离老文学之窠臼”。他因此更关注新文体的创造,提出了“破坏旧韵,重造新韵”,“增多诗体”,“提高戏曲对于文学上之位置”,“改良皮黄”(京剧)等主张。这都抓住了新文学建设中的关节点,陈独秀在编者“识”里立即表示支持,认为这是“最足唤起文学界注意”的大事。刘半农还对陈独秀、钱玄同“白话为文学之正宗”的主张作出补充和修正,提出“文言、白话可暂处于对待的地位”,因为“二者各有所长,各有不相及处,未能偏废”,“于白话一方面,除竭力发达其固有之优点外,更当使其吸取文言所具之优点。至文言之优点尽为白话所具则文言必归于淘汰”。

这样的不同意见的讨论,表明新文学阵营并非只有一个声音。

这样的不同意见的讨论,表明新文学阵营并非只有一个声音。

刘半农的支持受到重视,还因为他本属于鸳鸯蝴蝶派,也是来自旧营垒。刘半农没有大学、留学学历,是自学成才的。他最初在《中华新报》、中华书局任编译员,发表《玉簪花》、《髯侠复仇记》等言情小说,在上海滩颇有影响,引起了陈独秀的注意,从1916年10月出版的《新青年》第2卷第2号开始就为其开辟“灵霞馆笔记”专栏,大概在1917年又聘其为北大文科预科国文教授。刘半农说自己初到北大时“穿鱼皮鞋,犹存上海滑头少年气”,与“蓄浓髯,戴大绒帽”的周作人辈形成鲜明对比。

周作人则回忆说,一开始刘半农在《新青年》第2、3卷发表文章(包括《我之文学改良观》)都署名“刘半侬”,友人对他开玩笑,说“侬”字很有礼拜六气,从第4卷第1号起就改“侬”为“农”了。

周作人则回忆说,一开始刘半农在《新青年》第2、3卷发表文章(包括《我之文学改良观》)都署名“刘半侬”,友人对他开玩笑,说“侬”字很有礼拜六气,从第4卷第1号起就改“侬”为“农”了。

其实,新、旧营垒在实际生活中本来就不是那么界限分明,像钱玄同、刘半农这样来自旧营垒的所在多有,胡适、陈独秀又何尝不是如此。鲁迅因此认为,这正是包括他自己在内的新文化倡导者那一代人共同的特征,他们的任务就是“在有些警觉之后,喊出一种新声;又因为从旧营垒中来,情形看得较为分明,反戈一击,易制强敌的死命。但仍应该和光阴偕逝,逐渐消亡,至多不过是桥梁中的一木一石,并非什么前途的目标,范本”,正是“进化的链子”上的“中间物”。

其实,新、旧营垒在实际生活中本来就不是那么界限分明,像钱玄同、刘半农这样来自旧营垒的所在多有,胡适、陈独秀又何尝不是如此。鲁迅因此认为,这正是包括他自己在内的新文化倡导者那一代人共同的特征,他们的任务就是“在有些警觉之后,喊出一种新声;又因为从旧营垒中来,情形看得较为分明,反戈一击,易制强敌的死命。但仍应该和光阴偕逝,逐渐消亡,至多不过是桥梁中的一木一石,并非什么前途的目标,范本”,正是“进化的链子”上的“中间物”。

钱玄同、刘半农在反对旧营垒时特别激烈,恰是反戈一击的特点:深知“强敌”难以撼动,不得不取极端手段,也因此极具杀伤力。

钱玄同、刘半农在反对旧营垒时特别激烈,恰是反戈一击的特点:深知“强敌”难以撼动,不得不取极端手段,也因此极具杀伤力。

最足以显示反戈一击的杀伤力的,是刘半农与钱玄同合演的“双簧戏”。在陈独秀、胡适们向旧思想、旧文学发起攻击以后,旧营垒中人仰仗传统的势力和文坛中的主流地位,将《新青年》的呐喊视为“虫鸣”而不予理会,这就使《新青年》的同人,如1906年《新生》夭折时的鲁迅一样,感到了寂寞与无聊:“既非赞同,也无反对,如置身毫无边际的荒野,无可措手了,这是怎样的悲哀啊。”

为从这样的寂寞里挣扎出来,刘半农在其负责编辑的《新青年》第4卷第3号(1918年3月15日出版)上,以“文学革命之反响”为题,发表了由钱玄同模拟保守派文人口气写的《王敬轩君来信》,对新文学大加攻击;再由刘半农自己以“记者”的身份,予以痛快淋漓的回击,两人合演一出“双簧戏”。这在当时自然引起轩然大波:支持者大呼解气,批评者则以为太不严肃;但无论如何,无人回应的局面却因此打破了,最后还逼出了林琴南,有了以后的“荆生事件”。在时过境迁以后,回头看钱、刘的文章,却不能不赞叹其概括力:《王敬轩君来信》中保守派的振振有词—“中国为五千年文物礼仪之邦,精神文明谅非西人所能企及”,以及指责革新派为“西教信徒”,刘半农答复中对双方分歧的概论—“先生说‘能笃于旧学者,始能兼采新知’;记者则以为处于现在的时代,非富于新知,具有远大眼光者,断断没有研究旧学的资格。否则弄得好些,也不过造就出几个‘抱残守缺’的学究来”

为从这样的寂寞里挣扎出来,刘半农在其负责编辑的《新青年》第4卷第3号(1918年3月15日出版)上,以“文学革命之反响”为题,发表了由钱玄同模拟保守派文人口气写的《王敬轩君来信》,对新文学大加攻击;再由刘半农自己以“记者”的身份,予以痛快淋漓的回击,两人合演一出“双簧戏”。这在当时自然引起轩然大波:支持者大呼解气,批评者则以为太不严肃;但无论如何,无人回应的局面却因此打破了,最后还逼出了林琴南,有了以后的“荆生事件”。在时过境迁以后,回头看钱、刘的文章,却不能不赞叹其概括力:《王敬轩君来信》中保守派的振振有词—“中国为五千年文物礼仪之邦,精神文明谅非西人所能企及”,以及指责革新派为“西教信徒”,刘半农答复中对双方分歧的概论—“先生说‘能笃于旧学者,始能兼采新知’;记者则以为处于现在的时代,非富于新知,具有远大眼光者,断断没有研究旧学的资格。否则弄得好些,也不过造就出几个‘抱残守缺’的学究来”

,这样的论争逻辑是一直延续下来的。

,这样的论争逻辑是一直延续下来的。

1934年刘半农去世后,鲁迅写悼念文章还重提旧事,说刘半农是“《新青年》里的一个战士。他活泼,勇敢,很打了几次大仗,譬如罢,答王敬轩的双簧信,‘她’字和‘牠’字的创造,就都是的。这两件,现在看起来,自然是琐屑得很,但那是十多年前,单是提倡新式标点,就会有一大群人‘若丧考妣’,恨不得‘食肉寝皮’的时候,所以的确是‘大仗’”

。

。

(钱理群)

定价四角

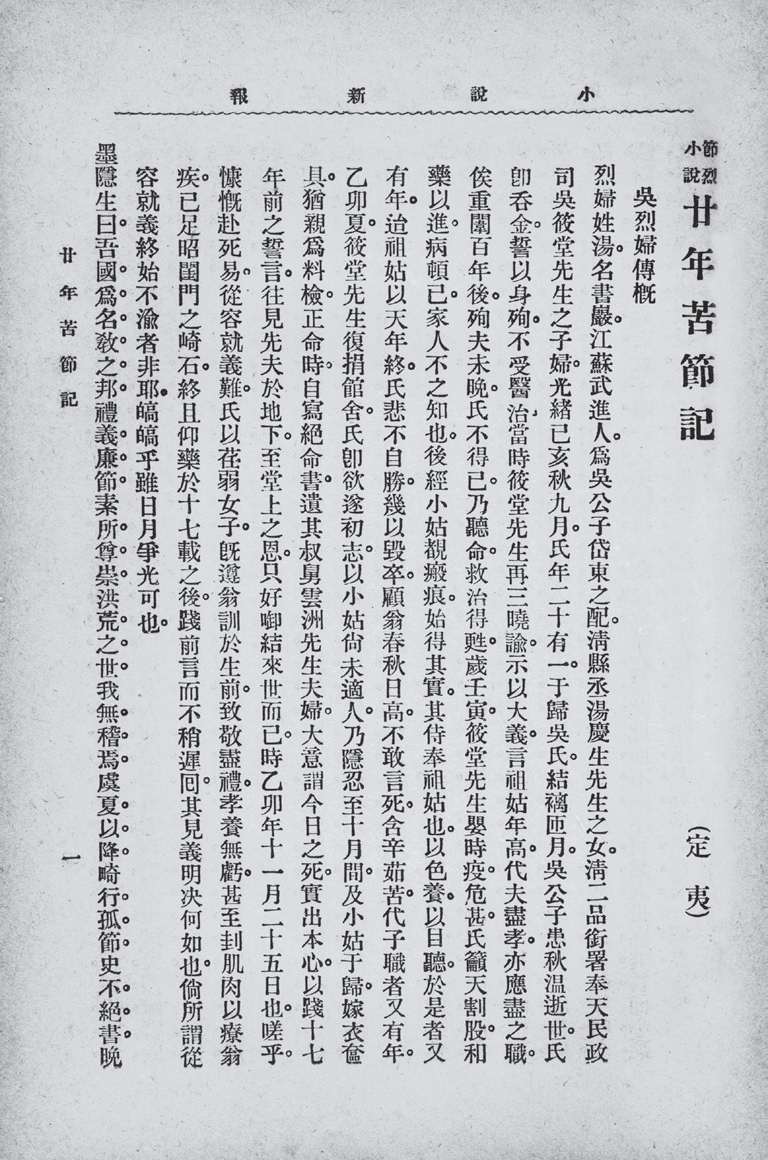

是书所纪纯系实事,书中主人公姓汤名书岩,前清奉天民政使司吴筱堂之子妇也。书岩适吴公子未两月即赋寡鹄,吞金以殉,欲死而遇救者,再及祖姑阿翁相继以天年终,小姑亦已出阁,家事一了结,含辛茹苦凡十七年,书岩仍从容就义夫,抱十七年必死之心而待至十七年之后,其生平之苦楚殆有难言之者,定夷先生为之表而出之,洵足以移风易俗也。

(原载1917年2月《小说新报》第2年第11期)

《廿年苦节记》(《小说新

孝道观、婚姻观和节烈观是通俗文学作家与新文学作家分歧最大的地方。

五四时期,新文学作家郑振铎、郭沫若等人曾经点名批判过周瘦鹃的一篇小说《父子》。郑振铎说周瘦鹃思想守旧,郭沫若说周瘦鹃一点医学知识都不懂,胡编乱造。郑振铎、郭沫若等人的批判都是对的,但是都没能说到点子上,因为周瘦鹃就是要编造一部小说表现他的守旧思想。小说塑造了一个新时期的孝子形象:陈克孝。此人功课优秀,擅长体育,是个典型的新派学生,然而对父亲却十分孝顺,无论父亲怎么打骂他,他都逆来顺受。后来父亲被汽车撞伤了,他输血救活了父亲,自己却因总血管破裂而死。通过这篇小说,周瘦鹃意在说明即使是新派学生,对父母的孝顺还是不能丢的。通俗文学作家对五四新文化提倡的个人主义观念以及衍生的“非孝”理论非常反感,认为这是违反伦常的禽兽行为。通俗文学作家不善于提出理论,却善于写小说,因此常常用小说编造一个故事来表达他们的思想。讽刺“非孝”理论的另一位代表性作家是《礼拜六》的主持人王钝根。他写过一篇小说叫《生儿观》,写牛舔犊先生和马爱驹女士含辛茹苦地将三个儿子养大成人。为了他们各自成才,夫妻俩不仅牺牲了青春,还负了一身债。可是当老夫妻俩为了生存要求儿子们看在当年养育之恩的情面上借点钱给他们时,却听到儿子们这样的回答:“凡人生下儿女,就有教育之责,这是义务,算不得恩,况且父母生儿子的时候,并非真为了要生儿女,不过是自己娱乐罢了。却因男女生理上的关系,无意之间凑成了生儿女的结果,这哪里算得是恩呢?”这显然是将当时流传于社会上的那些“非孝”的言语拼凑起来的一篇小说,作者的态度相当明显,就是反对“非孝”。

进入民国以来,新思想不断出现在中国社会,最让青年人激动的口号莫过于“恋爱自由、婚姻自主”。能否实行这样的恋爱婚姻模式也被看成是否是新青年的重要标志。现代通俗文学作家对这样的恋爱婚姻模式的意见并不一致。有的表示赞同,例如马二先生(冯叔鸾)就写过一篇小说,叫《不是她的坟》,写青年教师陆士秀在报上看到一位名叫叶星仪的女孩子为了恋爱自由投河自杀,深为感动,也要自杀随她而去,从而表示对她的支持。自杀之前陆士秀来到她的坟前拜谒,谁知活生生的叶星仪居然出现在他的面前。小说编造的痕迹十分明显,却表明了作者的态度:自由恋爱讲究真情,男女之间的真情可以超越生死界限。相当一部分通俗文学作家则对这样的恋爱婚姻模式持否定的态度。1923年,被认为是通俗文学“问题小说”作家的张舍我在《快活》上提出了“究竟什么是自由恋爱”和“自由恋爱应该追求什么”的问题。他写了一篇名叫《自由恋爱的究竟》的小说表明自己的态度。小说写一位“从北京最著名的大学毕业”的学士郭又新回到家里的第一句话就是对妻子说:“我要和你离婚。”理由是妻子对他是“盲爱”。离婚后的郭又新和一位“极有新思想爱好”的女文豪娥黛夫人同居了。同居当晚,娥黛夫人问郭又新:“若我不爱你了,你将怎么办?”郭又新表示那就“自杀”。同居一年后的某一天,娥黛夫人携一翩翩少年回家,对郭又新说“这是我的爱友”,并说:“这是你素来主张的。”小说最后写道:“他现在身历此难关了,究竟他是否自杀或者竟于娥黛和那少年去后一笑了之,毫不介意,这个问题作者不能解决,也不敢解决,还有请有思想有脑力的读者给我一个适当的答案。”喜新厌旧、朝三暮四,这就是这些通俗文学作家对“恋爱自由、婚姻自主”的看法,他们把这样的恋爱婚姻模式看作是社会不良风气的一种表现。在张舍我这篇小说发表不久,《快活》上发表了一位名叫张玉如的作者写的《一个解放女子的自述》。小说用第一人称的视角写一个女子解放会会长十年的恋爱经历。在这十年中,她在“自由恋爱”的口号下与众多男子相交,生下的孩子因为不知道父亲是谁,只能以数字编号。结果到了30岁那年右腿上“生了一个很大的恶疮”,最后被截断了右腿,真应了“一失足成千古恨”的古训。在反对“恋爱自由、婚姻自主”的小说中,这篇小说是个极端的例子,它把自由、自主看成是“自由交配”,写得虽然荒唐,也反映出一部分通俗文学作家的心态。

对于妇女的守节,新文学作家认为是中国传统礼教对妇女的束缚,通俗文学作家却坚持是中国女性的美德。民国初年,陈小蝶曾在《礼拜六》上发表一篇小说,叫《赤城环节》。这是一篇写古代节妇苦守的故事,内容并没有什么新意。编辑周瘦鹃却大加赞赏,专门写了篇“编者按”向读者推荐,说:“叔季之世,伦常失坠,坚烈为黄节妇,百世不易见也……可以凤矣。”半个月后,周瘦鹃自己也写了一篇节妇小说《十年守寡》,写一位守了十年寡的王夫人终于守不住了,偷情生子。作者对这位王夫人冷嘲热讽,描写她守节时如何受人尊敬,失节后如何被人冷眼相看,连13岁的女儿都瞧不起她。所以作者说,他的小说就是要为失节的王夫人作一篇“可怜文学”。周瘦鹃早年丧父,被寡母养大。他的妇女节烈观与他的生活经历有着很大关系。

对女性节烈充满赞赏、态度最鲜明的当数李定夷。李定夷最著名的“节烈小说”是连载于1916年《小说新报》第1—12期上的《廿年苦节记》。小说叙述了江苏武进一位叫汤书岩的大家闺秀出嫁仅两个月丈夫就病死了。书岩痛不欲生,欲吞金殉夫,后被救起。她的家翁(公公)这样劝她:“祖姑年高,代夫尽孝,亦应尽之职,俟重闱百年后,殉夫未晚。”于是书岩尽心服侍祖姑、家翁,在家翁病危时更是割股疗亲。祖姑、家翁相继去世后,又抚养小姑直至她出嫁。完成了这些事情以后,她已经守节十七年了。她自杀身亡,绝命书中写道:“今日之死,实出本心,以不负十七年前之誓言。”对于创作这样一部小说,作者在小说《弁言》中说:“晚近数十年间欧风美雨侵入华夏,自由之说行,重婚不为羞;平等之说行,伦常可泯灭。圣人云:邪说横行,甚于洪水,吾为此惧。端居之暇,思小说家言,以振末俗。”小说完成的是一个言行一致的守节寡妇的标准形象。为了扩大小说的影响力,小说出版前后所做的广告都强调“是书所纪纯系实事,书中主人公姓汤名书岩,前清奉天民政使司吴筱堂之子妇也”,力图告诉读者,这是真人真事,此人此事值得推崇。

在《廿年苦节记》前后,李定夷还发表了两篇小说《伉俪福》和《自由毒》,对当时正在兴起的“恋爱自由、婚姻自主”的模式提出了批判,认为用什么方式结婚并不重要,重要的是“人品”要好。《伉俪福》用倒叙的手法写了一对在“父母之命、媒妁之言”的婚姻模式下结婚的夫妇,如何幸福生活了十年。他们之所以如此幸福,就在于他们人品好,生活上不但处处谦让,而且总是为对方着想。小说向读者勾画了一幅典型的“先结婚后恋爱”的生活画卷。《自由毒》则专门写“自由婚姻”的可怕。小说写一对年轻人在自由结婚的感召之下同居了,结果,男的嫖妓,女的偷人,一片乌烟瘴气。对这样的恋爱结婚,作者感慨万分,说“男也无行女也荡,毕竟自由误终身”,并将小说标为“警世小说”。

通俗文学作家为什么有这样的孝道观、婚姻观和节烈观呢?主要原因还在于他们坚守的传统的文化道德观念。他们认为这些都是老祖宗留下来的做人准则,破坏了这些准则就是破坏了做人的标准。以坚守传统文化道德自居的传统文人当然要维护这些做人的标准。随着中国社会的现代化发展,通俗文学作家对当时的社会风气感到不满,认为中国社会正处于一个世风日下的时期,而造成社会风气恶劣的主要是西方引进的那些思想、行为和做派。非孝理论和自由恋爱、自主婚姻以及强调妇女解放均被他们看成是造成世风日下的外来的观念,当然要受到他们的排斥。另外,那些非孝的行为以及依据自由的模式恋爱、结婚和寡妇再嫁的故事,当时大多数中国人只是听说过,而且听说的都是些行为不端的放荡事迹,例如李定夷的《自由毒》就来自于“听说”。于是他们坚持孝道,坚持原有的婚姻模式,因为原有的婚姻模式虽可能造成个人情感的伤害,但不会伤害社会风气。鲁迅等人的观念在当时被大多数人看作是激进主义,李定夷等人的观念虽保守,却仍有很大的市场。

(汤哲声)