腐败原则上是可能促进经济增长的,“有效腐败”理论认为,在一些官僚体系低效和法律存在缺陷的国家里,行贿可以有助于企业经营(Leff, 1964;Huntington, 1968)。根据行贿数额来分配许可证和政府合约,有可能让最有效率的企业拿到许可证或合约,因为它们支付贿赂的能力最高(Lui, 1985)。然而,这些观点均假定腐败行为带来的扭曲是外生的,而在多数情况下,扭曲和腐败都是同一组因素引起的结果。正如Myrdal(1968)所说,腐败官员并不一定减少扭曲,相反他们会有意在行政程序上拖延以索取更高贿赂。

在多数主张腐败会降低经济增长的理论中,最大的社会成本并非来自腐败本身,而是因腐败所引起的对低效率企业的支持,令人才、技术和资本无法配置到对社会最有效率的部门(Murphy, Shleifer&Vishny, 1991, 1993)。当腐败侵蚀了企业的利润或潜在利润时,企业家会选择不开办企业,或减少业务扩张;他们也可能将部分或全部储蓄转移到非正式部门,或者开展一些较少依赖政府服务的业务。另外,如果企业家担心未来被腐败官员索取贿赂,为了在行贿数额上能与官员讨价还价,他们会选择一些低效率但容易变现(fly-by-night)的生产技术,以便在腐败官员索贿时更为灵活地应对,做出更可信的停业威胁(Choi&Thum, 1998;Svensson, 2003)。

腐败也会影响到企业家才能的配置。当腐败变得普遍并被制度化时,一些企业会将原本应用于提高生产率的资源改为投放在争取许可证或进入市场的优先待遇上(Murphy, Shleifer&Vishny, 1991)。在极端情况下,企业家离开私有部门成为腐败官员,反而会获得更高的回报。

那么相关的实证研究结果怎样呢?一些微观和案例研究倾向于支持上述的理论预测,但宏观上则没有明确的证据。

例如Bates(1981)发现,在许多撒哈拉以南的非洲国家,农民们为了对抗腐败行为,选择仅能维持生存的产量,导致生产率和生活水平下降。另一方面,许多正式部门的企业致力于获取一些它们无法从市场竞争得到的特殊利益。De Soto(1989)在秘鲁也发现了类似的情形:由于政府管制和腐败问题,导致创业成本高昂,迫使企业家不得不开办规模较小的地下企业。

腐败会不会影响企业的技术选择和人才配置呢?Svensson(2003)利用企业层面基于重置成本估算的资本存量数据,发现一个企业需要支付的贿赂额和投资的资本是否可撤销(reversibility)负相关,这一结果与上文提到的“fly-by-night”假说相一致。Fisman(2001)对印尼政治关联的研究发现,一些企业的确致力于腐败和寻租行为以寻求增长,而Khwaja和Mian(2004)对巴基斯坦政治关联企业的贷款率和违约率的研究发现,政府官员开办或者加入某家企业的其中一个原因,就是为了在腐败行为中侵吞更多的公共资源。

公共部门也会衍生出腐败专业化的情况。Wade(1982)对于印度南部某州水利部门的腐败研究发现,一些水利工程师从分配水资源合约中收取巨额贿赂,并向上级领导和政客上交了部分金额。当腐败体系被制度化时,甚至可能产生一个买卖职位的二手市场。政客和高级官员通过这个二手市场卖官,来对工程师的腐败收入进行分赃。另外,那些善于贪腐的官员,可以获得数倍于正式收入的贿赂收入,因此他们比那些不想或不善于索贿的官员可以出更高的价格去买官。在这个例子里,竞争还令腐败更严重。

对腐败的微观研究也有助于我们理解腐败的长期代价。Reinikka和Svensson(2005)基于Reinikka和Svensson(2004b)对乌干达信息公开的研究案例发现,信息公开带来的腐败减少对提高学校入学率和学生成绩都有显著作用。因为人力资本积累促进长期经济增长,该结果提供了腐败不利于增长的一个重要机制。发展中国家的公共服务的提供经常受各类腐败行为影响,官员在提供服务时会索贿,或侵吞一些公共经费。因此,腐败也是导致许多国家的公共支出无法显著提升经济增长和社会福利的首要因素。

另一些证据是有关腐败如何影响企业增长的。Fisman和Svensson(2001)使用乌干达企业调查数据中有关贿赂支付的信息,研究了1995—1997年期间行贿额、税收和企业增长间的关系。他们利用行业—地区的平均值解决内生性问题,发现企业增长率与税率、行贿率都负相关。全样本的结果表明,行贿率每提高1个百分点,企业增长率会降低3个百分点,这个影响是税率对企业增长影响的3倍。

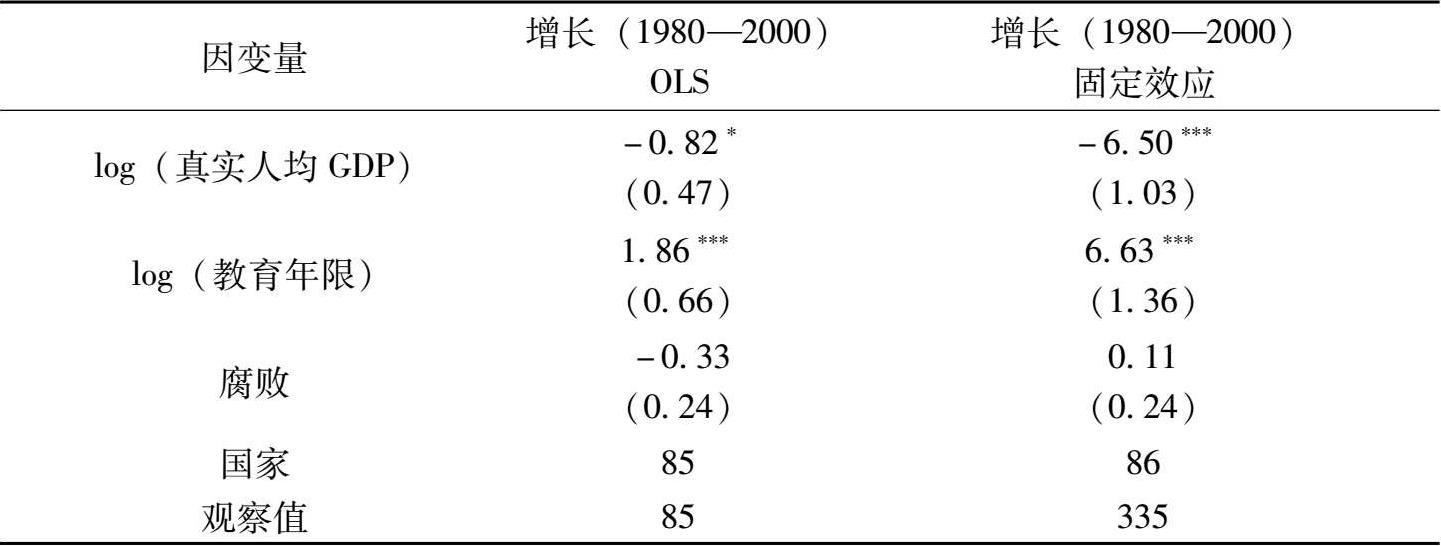

宏观性研究的结果又如何呢?Mauro(1995)第一个利用大范围跨国数据研究了腐败与增长的关系。与往常的观点不同,虽然一些衡量官僚效率的指标确实与投资、增长相关,Mauro并没有发现腐败与增长之间存在稳健的关系。我更新了Mauro的数据,结果列在表6中。这里使用了经济增长率(1980—2000年期间)作为被解释变量,腐败(国家风险国际指南衡量的腐败指标在1982—2000年间的平均值)、初始的人均GDP和人力资本作为解释变量。回归中腐败的系数为负,代表低腐败与高增长正相关,但该系数在统计上并不显著。然后我增加了增长文献中常用的解释变量,但腐败系数仍然不显著。通过将数据分拆成面板数据,也就是使用腐败和增长每五年间的平均值,并加入国家固定效应来控制不随时间变化的国家特征,仍旧得到不显著的结果。

表6 增长与腐败

注:关于数据来源的信息,可参见表2。模型1里的增长为1980—2000年期间真实人均GDP的增长率,模型2里的增长则是1981—1985、1986—1990、1991—1995、1996—2000年期间的真实人均GDP的增长率。真实人均GDP和教育年限都是各样本的起始年份的水平(模型1里为1980年,模型2里分别是1980、1985、1990、1995年)。腐败来自国家风险国际指南中的腐败指标,在模型1里为1982—2000年期间的平均值,在模型2里分别是1982—1985、1986—1990、1991—1995、1996—2000年期间的平均值。

*** 表示显著性水平为1%; ** 表示显著性水平为5%; * 表示显著性水平为10%。

这一结果似乎是一个谜题。大多数理论文献,以及案例研究和微观证据都发现腐败会严重阻碍发展。然而,在我们能够衡量腐败的跨国样本中,腐败并不影响增长。这一谜题可能源于使用跨国数据估计腐败影响中出现的计量问题。例如,准确衡量腐败的难点可能包括遗漏变量问题,像市场规制的影响;以及反向因果问题,如Huntington(1968)所言,国家的现代化和快速增长会提高腐败率。宏观和微观证据不一致的另一个可能解释是,由于腐败有多种类型,不同类型的腐败对增长的影响可能有所差异。但现有数据过于粗糙,不足以衡量各国不同类型的腐败。