王羲之有诗云:“三春启群品,寄畅在所因。仰视碧天际,俯瞰渌水滨。寥阒无涯观,寓目理自陈。大矣造化功,万殊莫不均。群籁虽参差,适我无非新。”诗人在阳春季节,在春光无限中,感受到造化的功夫,感受到一个新变的世界。“群籁虽参差,适我无非新”,大自然中的一草一木时时刻刻都在变,人融于世界之中,可以时刻感受到新变,时刻有“适我”——使我愉悦、安顿我性灵——的体验。

天地无处不新,无时不新,天地乃一创造空间,这一空间充满了新新不停的创造,舍故趋新是大化流衍的根本特点;“新”不是物理意义上的更换位移,而是“适我”的新,是在心灵的体验中形成的,它是一个体验世界,而不是一个物理世界,是在仰观俯察、寄畅于物中发现新变的。

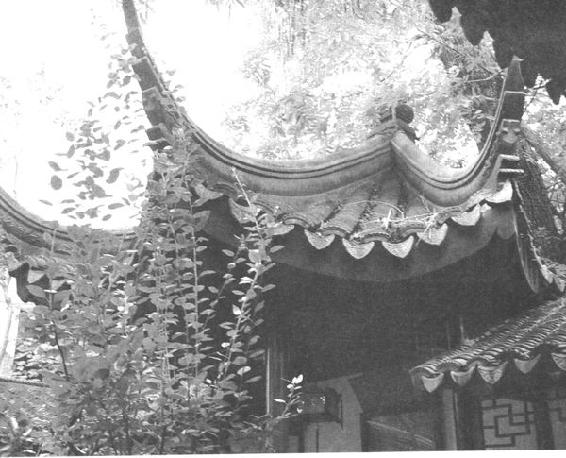

中国园林“听天”之翼,听造化之神力。

中国哲学是一种生命哲学。我们说生命,有不同的指谓,有生物学上的生命,有医学上的,也有哲学层面的意思。从哲学上看,生命不仅仅指活的东西,仅仅从活上把握生命是不够的。中国人以生命概括天地的本性,天地大自然中的一切都有生命,都具有生命形态,而且具有活力。生命是一种贯彻天地万物的精神,一种创造的品质。《易传》认为,“天地之大德曰生”。此处的“德”作“性”讲,“生”是宇宙的根本特性,生命为宇宙之本体。对此,熊十力先生有这样的概括:“生命一词,直就吾人所以生之理而言,换句话说,即是吾人与万物同体的大生命。盖吾人的生命,与宇宙的大生命,实非有二也。故此言生命是就绝对的真实而言。”

生命乃人与宇宙同具之本体。

生命乃人与宇宙同具之本体。

《周易》为“生生哲学”,《易传》中的“生生之谓《易》”,既可以说是对《周易》生命哲学特点的概括,也可以概括中国哲学的特点,即由“生生之谓《易》”,上升到“生生之谓易”。生生哲学,也可以理解为以生命为特点的哲学。

中国哲学所说的“生生”,一有孳生化育生命的意思,由生化生。汉代易学家荀爽说:“阴阳变易,转相生也。”二有相联意,生生相禅,无稍断绝。孔颖达疏云:“生生,不绝之辞,阴阳变转,后生次于前生,是万物恒生谓之易也。”生生相续,是谓变易之理。三有永恒意,生而又生,生生不息。宋杨万里说:“易者何物也,生生无息之理也。”凡此都突出了中国哲学的生生化育之理,突出了中国哲学所强调的生命联系的观点,突出了中国人视宇宙为一生命世界的根本精神。

中国哲学强调,生以新为性,新是生的根本特点。唐孔颖达说:“天之为道,生生相续,新新不停。”又说:“物之生长必‘渐进’,故以生生为进进。”张载谓:“易道进进也。”以“进进”说大易之理,“进进”就是“新新”。“进进”有提升义,“新新”有不同义。“新新”是在生生相续的基础上产生的,因此生生相续——生命的联系是新新的前提。

中国哲学是一种联系的哲学,唐君毅早期哲学思想中有这样的观点:中国哲学“部分与全体交融互摄之精神,自认识上言之,即不自全体中划出部分之精神;自情意上言之,即努力以部分实现全体之精神”

。在我看来,联系有多种侧面:同一生命不同生长过程的联系,此侧重于后生续于前生,此点强调生命常而不断,生命不是断线残珠的或有或无,而是一种“流”,绵延不已,生生不息;不同生命的交替演进的联系,此侧重于新生替于旧生,此点强调生命之间无限的往复循环,强调“变”;还有不同生命之间的平行联系,此侧重于此生联于彼生,此点强调生命之间彼摄互通,共同织成一生命之“网”,每一生命都是这网中的一个纽结,自一纽结可以反观整体生命的特点,等等。流、变、网这三点,可以概括中国生命哲学的联系观。

。在我看来,联系有多种侧面:同一生命不同生长过程的联系,此侧重于后生续于前生,此点强调生命常而不断,生命不是断线残珠的或有或无,而是一种“流”,绵延不已,生生不息;不同生命的交替演进的联系,此侧重于新生替于旧生,此点强调生命之间无限的往复循环,强调“变”;还有不同生命之间的平行联系,此侧重于此生联于彼生,此点强调生命之间彼摄互通,共同织成一生命之“网”,每一生命都是这网中的一个纽结,自一纽结可以反观整体生命的特点,等等。流、变、网这三点,可以概括中国生命哲学的联系观。

中国哲学认为,生命之间存在着无所不在的联系,就是说这个世界是“活”的,无论是你看起来“活”的东西,还是看起来不“活”的东西,都有一种“活”的因素在,都有一种“活”的精神。天地以生为精神。因为“活”,世界即联系。不“活”,世界即枯竭,生命即断流。当然,这并不像柏格森所说的是关于“活的东西的科学”,它在人的生命体验中“活”。

正是这种联系观决定了中国人创造新变思想的特点。首先,中国哲学是在生命的联系性上追求新,新是生命连续中的一个环节。它是时间展开过程中的一个点,也是空间连续中的一个纽结。即在时间的流动中新了,在空间的绵延中新了。生生就是进进,进进是时空二维展开,进进就是新新。

同时,中国哲学联系性的观点,将世界视为一个生命整体,不同生命之间相互联系、彼摄互荡,共成一宇宙空间,每一个有限的生命都是这无限整体性中的一个点。每个生命都有自己质的规定性,都有自己的异质因素,因而每个生命相对于其他生命而言,都是一种新。

中国哲学认为,新从变中来。欲明变的意思,先说变和动的区别。

作为一个哲学概念,“变”(或名“易”)在中国哲学中具有永恒变易的意思。世界万物生生不息,才生即灭,无稍暂息,瞬间即变。变是绝对的。变和动是不同的的概念。《中庸》上说:“不变而动。”这话其实暗含了“变”和“动”的区别。《庄子·秋水》:“物之生也,若骤若驰,无动而不变,无时而不移。”也说明变和动别有二义。

“动”主要有转移意,是和“静”(不动)相对的概念,指在时间维度中所展开的空间位移,它是具体的,是时空界内的。而“变”(或云“易”)是超时空的,是对生命之间处在无限变化状态的一种抽象,强调的是神化幽微的变易之理。中国哲学说“变”,是用来表现大化流衍的永恒功用,造化为体,创化为其用,生生不停的外在现象为其相,“变”就是用来展示造化本体的大用,突出无所不在、无稍暂息的生生宇宙所含有的一种精神。

中国哲学在变、动二者之间,以变为主。《周易》说:“易之为书也,不可远;为道也,屡迁。变动不居,周流六虚,上下无常,刚柔相易,不可为曲要,唯变所适。”动是暂时的、局部的,而变是永恒的、绝对的。

其实,易学史上有“易名三义”的说法,即:变易、简易、不易。这三义可以概括为:“以简易的方式显示变易为不易之理”。易学上的“变”(或“易”),不能以动去概括之。它所说明的是宇宙恒常之理。

中国哲学认为,变的根本特点就是“新”,“变”是和“新”联系在一起的。孔颖达所说的“天之为道,生生相续,新新不停”,可以说是对“变”的特点的很好的概括。变则新,变无返回旧有之理(循环往复并不代表变回旧有),变无重复故常之道,变就是新变,无新则无变,无变则无新。新也不是对物体新的状貌的形容,它所突现的是一种叫做“别故”的特点,是一种不同于往常的生命特点。新既与过往联系,又与过往相异(此过往可从时空两角度来看)。

综上所言,中国哲学和美学在联系中看新,又在变易中看新,变易是联系中的变易,联系是变易中的联系,由此产生中国哲学和美学新变思想的两个重要特点。

一是在复中趋新。新,就意味着不重复,但如何理解它与传统哲学无往不复观念之间的关系呢?

中国哲学强调宇宙运转的循环往复的特点。如《周易·复卦》彖传说:“‘反复其道,……复,其见天地之心乎!”“天地之心”,即是“复”,即循环往复的生命精神。《易》有“无平不陂,无往不复”、“无往不复,天地际也”等论述,都强调“复”是宇宙生命的重要特点。《周易》重变通哲学,《系辞上传》打了个比方说“变通莫大乎四时”。它有两层意思:一是变化意。四季运转,生命随时光不断迁徙。二是流通意。四时运转,从春到冬,又从冬到春,终则有始,始则有终,无穷尽也。变通以“复”为其根本特点。

传统哲学将这种无往不复的哲学观念说成是“圜道”。《吕氏春秋·圜道》解释道:“物动则萌,萌则生,生而长,长而大,大而成,成而衰,衰乃杀,杀乃藏,圜道也。”中国人认为,圜道是自然和人类社会的基本规律,在自然中,物由生到衰,再由衰到生,日夜不停地运转,四时永恒地更替,水流由枯到满,再由满到枯等等,都是循环往复的。而人类社会也如此,“天地车轮,终则复始,极则复返”。农民把“复”作为种地的依据。医生把“复”当作治病的参证

。在中国历法中,也存在着这种循环时间观的影响。如纪年的六十甲子,一位研究者说:“甲子纪日,则以六十为一周,周而复始,无间数,亦无奇零,故推算历法者,皆以甲子为不变之尺度。”

。在中国历法中,也存在着这种循环时间观的影响。如纪年的六十甲子,一位研究者说:“甲子纪日,则以六十为一周,周而复始,无间数,亦无奇零,故推算历法者,皆以甲子为不变之尺度。”

古人认为六十年一轮回,三十年河东三十年河西,实际上就是甲子的延伸。又如人有十二属相,十二年一轮。由邹衍所创造,在历史上影响极大的“五德终始说”也是典型表征。

古人认为六十年一轮回,三十年河东三十年河西,实际上就是甲子的延伸。又如人有十二属相,十二年一轮。由邹衍所创造,在历史上影响极大的“五德终始说”也是典型表征。

无往不复的观念的确有被滥用的情况,致使出现了类似于循环历史观这样并不符合历史发展现状的臆测。但我们应该看到,中国人看生命、看时间、看大自然,并非是一种机械的循环观念。从哲学上看,“循循不已”是奠定在“生生不已”的基础之上的,“复”并非是周而复始的过程,不是一种可逆的重复性的运动,从一个开端经过运转后,再回到原点。古人所言“年年仍岁岁,故故复新新”,“复”不是重复,而是新生,是生命永恒展开的显现。王夫之说:“天地之德不易,而天地之化日新。……今日之日月非昨日之日月。”虽然是无往不复的运动,往复回环,但并非是循环。表面同样的日月,其实有不同的内核。外在形式上虽然没有什么“变”,但内核上却是“变”了。“变“是“圜道”哲学观的内核。有了变,无往不复,就不是重复性的运动了。

但这复中之变是否就是螺旋式的上升运动呢?中国哲学强调在“生生”中“进进”,生命中有“晋”而“升”之的运动(《周易》有两卦专言此义),生命有摧枯拉朽、革故鼎新的特点,这是一种新。但新并不代表必然的提升。中国哲学的新更强调的是在“变”中出新。“变”并不一定就是向上的运动。在西方哲学中,柏格森等生命哲学强调,生命是螺旋式上升的运动,这与中国哲学有所不同。当代新儒家有一些论者曾举西方哲学这些观点附合中国哲学,其实并不切合。宋人有一首诗说得好:“江山一夜雨,花柳九州春。过节喜无事,谋欢要及辰。年年仍岁岁,故故复新新。把酒有馀恨,无从见古人。”年年岁岁都相似,岁岁年年花不同,表面上看是故故,其实是新新。新是生命连续性的一个环节,生命历程中的一个单元。新是连续性的变化,并不代表它是上升性的运动。钱穆说中国哲学乃至中国文化不主独标新异而主会通和合,是很有见地的。中国哲学主通、主化,认为通、化方是恒久之道。连续性,则是新新之变所依之基础。

中国哲学乃至美学中新新不停的观点,既不是循环论,又不是螺旋式上升的理论。

二是即故即新。《庄子·知北游》说:“天下莫不沉浮,终身不故。”即故即新,以故为新,这是中国哲学独特的思想,理解这个问题有两个重要向度。

首先,从生命的联系性上看故与新的关系。中国哲学以生命联系为其重要特点,更注重从联系中寻求生生不已的永恒精神,并不太注重外在的动——空间的位移所显示出的变化。新是联系中的新。中国哲学是在故与新之间玩味,在故与新、旧有和新生之间,把握生命的新变思想。在中国人的哲学观念中,天地无一刻不在变,“曾不能有一瞬”停息,转眼就是过去,就像我现在在说话之间,一切都在变一样。

《易传》中说:“穷则变,变则通,通则久。”这个“通”非常重要,“通”乃通故有和新生,通因循和变易,在故与新的回环中,方有恒久的生命。在中国哲学中,新虽与故相对,但新不脱故,新并不意味和故旧的截然断开。一泓清泉在过去和现在之间绵延流淌,这就是生命的连续性。新乃是故中之新,说是故,却与新相连;才说是新,转眼即故。故故即是新新,即新即故。中国哲学将此称为“与故为新”。

中国哲学关心人对生命的体味,重视人融入世界中的体验。在别故致新之论中,故与新的意度回环,正是中国哲学有价值的部分。今日之日月非昨日之日月,但今日之日月又与昨日之日月有关联,必须在生命的往复回环之中看日月,在与过去的联系之中看日月。“流水今日,明月前身”中包含着深邃的道理。

故与新所构成的这种张力关系,独具魅力。新代于故,是天地变化之规律。从庄子所说的藏舟于壑、藏山于泽的故事看,藏者以为深藏不露,就可以保持其不变,但山在变,水在变,舟也在变,舟点点滴滴地朽,从里到外地朽,看得见地朽,看不见地朽,虽藏于壑,但还是被“变”这个大力者背走了。郭象在解读这个故事时,就特别注意到以“新”来解“变”,在“故”与“新”的流连中玩味“变”。他说:“夫无力之力,莫大于变化者也。故乃揭天地于趋新,负山岳以舍故。故不暂停,忽已涉新,则天地万物无时而不移也。世皆新矣,而自以为故,舟日易矣,而视之曰旧,山日更矣,而视之若前,今交一臂而失之,皆在冥中去矣,故向者之我非复今之我也,我与今俱往,常守故哉。而世未之觉,横谓今之所遇,而系而在,岂不昧哉。”郭象以“新”解“变”的观点颇令人印象深刻,这也是郭象哲学的一个重要特点。《齐物论》说:“日夜相代乎前,而莫知其所萌。”郭注:“日夜相代,代故以新也。夫天地万物,变化日新,与时俱往,何物萌之哉。自然而然耳。”郭象认识到,天地变化,代故以新,这是恒常之道,是不易之理。一句话,不变即变。中国艺术家由此悟出了艺术新变之道,就是藏山于山,藏川于川,藏天下于天下(恽南田语)。大化如流,亦与之同流。

其次,从体验性上看故与新的关系。庄子认为悟道的过程也就是发现新颖生命的过程。《庄子·知北游》中所讲的一个故事耐人寻味:“啮缺问道乎被衣,被衣曰:‘若正汝形,一汝视,天和将至;摄汝知,一汝度,神将来舍。德将为汝美,道将为汝居,汝瞳焉如新生之犊而无求其故!’言未卒,啮缺睡寐。被衣大说,行歌而去之,曰:‘形若槁骸,心若死灰,真其实知,不以故自持。媒媒晦晦,无心而不可与谋。彼何人哉!’”进入无为不言的境界,一片天和,“不以故自持”,眼睛就像“新生之犊而无求其故”,真是不可思议。对道的体验是一种发现和创造,是敞开被知识遮蔽的世界,世界如朝阳初启,沐浴在一片光亮之中。

中国哲学和美学的以故为新,其实是心灵发现的现实。中国美学尤其注意在故中追新,没有绝对的故,也没有绝对的新,新是生命体验之新,是体验中的境界。新不是外在表象的更替,而是心灵对生命的发现。这一点在美学中意义颇大。

《二十四诗品》有“纤秾”一品,其中有云:“乘之愈往,识之愈真。如将不尽,与古为新。”此中之“古”通“故”,即是“与故为新”。意思是,如果融入这创造的世界,就能识其真境。常见常新,虽是寻常之景,终古常见,但由我目观心会,新鲜通灵。新是心灵体验的事实。在一个美的心灵中,处处为新,亦即故即新。美的创造是没有重复的,心灵体验中的世界永远是新的,就像未名湖的柳,人人眼中之柳,你日日所见之柳,都不是你眼前的柳,只要你以创造的心胸去领略,柳在微风涤荡中,在淡月清晖中,在夕露朦胧中,在烟雨迷离中,在你的不同因缘际会的心灵中,都会有不同的感觉。真正美的感觉永远是新颖的。

在禅宗中,我们也看到类似的观点。像灵云悟桃花的例子,就是于凡常、故旧中,体验出生命的新境界。沩山的弟子灵云志勤向沩山师问道,苦苦寻求,难得彻悟。一次他从沩山处出,突然看到外面桃花绽放、鲜艳灼目,猛然开悟,并作有一诗偈以记:“三十年来寻剑客,几逢花发几抽枝。自从一见桃花后,直至如今更不疑。”开悟之前,桃花依旧,因凡尘历历,难窥真机。一悟之后,桃花一时敞亮起来,真性显露而出。而当下出现的桃花可以说是开悟的刺激物。

中国哲学追求在表面相似的形象中取新,新不是外在的,而是人心灵发现的现实,是在意度回旋之中出现的。对于一个陈腐的人来说,世界无新;而对于一个活泼的人来说,世界无时不新,转瞬即逝,在在为新。新是人的体验,是人的心灵的产物。

这也就是中国艺术少新颖之目、却有新之精神的内在渊源。中国艺术的重复性世所罕有。如在中国画中,山水的面目、四君子的面目,似乎都是故的。但似故而实新,似同而实异。在故中发现陌生,在陌生中追求新变。所以,无一字无来历,脱胎换骨,点铁成金,与故为新,等等,这些理论都与即故即新的深层哲学精神有关。中国艺术追求的是内在的张力,内在的活力,内在的生命超越。