▲托马斯·潘恩的出生地

有 些作者把社会与政府混为一谈,对它们不加区别,或区别甚小。然而,它们不仅本身有所不同,而且起源各异。社会源于我们的需求,政府产自我们的邪恶。前者通过凝聚我们的友爱,积极地增进我们的幸福,后者通过遏制我们的恶行,消极地促进我们的福祉。前者鼓励交往,后者制造差别。前者是庇护人,后者是惩罚者。

社会在任何情况下都是人类之福,政府则不然,即便在最好的情况下,它也只是一种必要的恶,而在最坏的情况下,它则是一种无法忍受的恶。这是因为,当我们遭受或者置身于政府造成的苦难,而这样的苦难我们认为只会出现在一个没有政府的国家时,此时想到我们遭受的苦难竟然是咎由自取,痛苦便会变本加厉。政府就像衣服,是我们不再天真无邪的标志;国王们的宫殿建造在伊甸园的废墟之上。如果人类清晰地、一致地、不可抗拒地服从良心的冲动,也就不需要别的立法者了。但情况并非如此,我们发现,有必要交出我们的部分财产,为的是获得保护其余财产的手段。诱使人们这样做的,是他们在其他情况下同样会遵循的谨慎策略:两害相权取其轻。因此,安全才是政府真正的设计原则和目的之所在。我们可以无可辩驳地推断,不管政府是什么样的形式,只要它看上去最有可能以最小的代价和最大的收益确保我们的安全,它就是最可取的形式。

为了清晰而正确地理解政府的设计和目的,我们不妨假设,有为数不多的一群人,定居在地球上某个与世隔绝的地方,他们和外界没有任何联系,那么,他们可以代表任何国家或整个世界最初的居民。在这种天赋自由的状态下,他们最先想到的将是社会。有许许多多的动机激发他们组成社会,一个人的力量根本不足以满足他的需求,他的心智根本不适合永久性的孤独,以至于他很快就不得不寻求别人的帮助和慰藉;反过来,别人也有同样的需要。四五个人联合起来,就能够在荒野中建起一个还算过得去的住所,但一个人就算付出毕生的辛劳,也可能一事无成。他砍倒一棵大树时却搬不动它,就算搬动了也竖不起来。干活的时候饿了,迫使他丢下手里的工作;各种不同的需求都要求他以不同的方式去满足。疾病,甚或灾祸,都可能意味着死亡,就算大难不死,也可能让他丧失生存的能力,陷入一种与其说是死去不如说是消亡的状态。

这样一来,就像地心引力一样,迫切的需要很快就会让这些新来的移民组成社会,社会的互惠之福将替代并提供法律和政府所承担的义务,在社会成员依旧彼此公正相待的时候,法律和政府是不必要的。但是,由于只有天堂才没有邪恶,因此不可避免地会出现这样的情况:随着他们战胜了移居之初的种种困难——正是这些困难使得他们在一项共同的事业中团结在一起——他们便开始松懈下来,疏于恪守自己的职责,淡漠彼此之间的依恋;而这种懈怠,将会指向这样一种必要性:建立某种形式的政府,以弥补人的道德缺陷。

附近的某棵大树将为他们提供议会的会场,全体居民可以聚集到树荫下商讨公共问题。很有可能,他们最初一批法律的标题就叫作“规约”,其赖以执行的惩罚手段,仅仅是公众的蔑视。在这个最早的议会中,每个人凭借其天赋权利,拥有自己的一席之地。

起初,他们人数甚少,住得很近,公众关切的事务也不多,而且都是小事。但是,随着聚居地的扩大,公共事务同样也会增加,成员之间可能隔得很远,这使得不能像当初那样每次集会都是人人到场。这就导致出现了一项便利的措施:他们从整个团体中选择出一定数量的精英,并同意把立法机构交给他们去管理,这些精英应当与那些选派他们的人有着相同的关切,他们的行事方式就像全体成员在场一样。如果聚居区继续扩大,就会有必要增加代表的数量,使得聚居地各个部分的利益都能得到关照。人们发现,最好是把整个聚居地分成若干部分,各部分派出恰当数量的代表;而且,获选者决不能把自己组成一个与选举人相分离的利益集团,出于审慎,恰当的做法是经常举行选举;因为这样一来,获选者可能在几个月之后重新回到全体选举人当中,再次和他们打成一片,别让人戳脊梁骨的审慎想法将会确保他们对公众的忠诚。由于这种频繁轮换的做法将会确立社群各部分的共同利益,他们自然就会互相支持,正是在这一基础上(而不是凭借毫无意义的国王的名义),政府的力量和被统治者的幸福才得以确立。

这就是政府的起源和出现;也就是说,靠道德统治的世界是不行的,这种行不通使得政府这一统治模式成为了必要。政府的设计和目的也在于此,亦即自由和安全。不管雪花如何让我们眼花缭乱,声音如何欺骗我们的耳朵;不管偏见如何扭曲我们的意志,利益如何蒙蔽我们的理解力,自然与理性的简单声音依然会说:这是对的。

我是从一项自然原则中得出我关于政府形式的观念,任何人为的手段都推翻不了这项原则,亦即:越是简单的事物,越不容易产生混乱,即便产生了混乱也更容易纠正。接下来,根据这一普遍原理,我想对人们大肆吹捧的英国宪政提出几点评述。应当承认,对于它赖以建立的那个黑暗和奴役的时代来说,这一政体是高贵的。当世界被暴政蹂躏的时候,最微不足道的反抗也是一次光荣的营救。但我们不难证明,它并不完美,容易引发动荡,没有能力带来它曾经允诺过的东西。

尽管绝对政府是人性的耻辱,却有其自己的优势:它们都很简单。如果人民受苦受难,他们知道苦难的根源在哪里,同样知道补救的方法,不会被五花八门的病因和疗法搞得一头雾水。但英国的政体极其复杂,以至于国民承受多年的苦难,却发现不了毛病出在哪里,有人说在这里,有人说在那里,每一位“政治医生”都会开出不同的药方。

我知道很难克服一些地方性的或长期存在的偏见,但如果我们费心审视一下英国宪政的各个组成部分,我们就会发现,它们是两种古代暴政的卑劣残余,只不过混合了一些新的共和元素而已。

▲“无代表不纳税”(No Taxation without Representation)。这一言论是独立战争前,北美殖民地人民争取权利的主要口号之一。1768年2月的《伦敦杂志》(London Magazine)是首次刊载本句口号的主要出版物,上图是该杂志刊载的卡姆登勋爵题为“关于‘大不列颠拥有殖民地主权宣言’”的演讲。

第一部分是君主暴政的残余,主体为国王。

第二部分是贵族暴政的残余,主体为议会上院。

第三部分是新的共和元素,主体为议会下院,英国的自由有赖于下院的德行。

前两部分都是世袭的,与平民百姓无关,因此,从宪政的意义上讲,它们对这个国家的自由毫无贡献。

说英国宪政是这三股势力的联合,它们互相制衡,则未免荒唐。这两个词要么毫无意义,要么干脆就是自相矛盾。

要说议会下院是对国王的制衡,必须有两个前提:

首先,如果没人盯着,国王是不值得信任的,或者换句话说,对绝对权力的渴望是君主制与生俱来的弊病。

其次,为这一目的而任命的下议院,要么比国王更英明,要么更值得我们信任。

但是,同样是这一宪政体制,既赋予下议院通过扣留王室供给来制衡国王的权力,同时又赋予了国王否决下议院议案的权利;因此它重新假定,国王比那些已经假定比他英明的人更加英明。荒唐透顶,莫此为甚!

君主制的构成中有极其荒谬的东西,它先是剥夺一个人获取信息的手段,然后又赋予他在需要最高判断的情况下采取行动的权力。国王的身份切断了他与外部世界的联系,而国王的事务却要求他透彻地了解外部世界;因此,这两个不同的部分很不自然地互相对立,互相摧毁,从而证明整个角色是荒谬和无用的。

有些论者是这样解释英国宪政的,他们说,国王是一方,人民是另一方;上议院代表国王,下议院代表人民。但这种区分把一个议院的所有特征都割裂开来,互相对立。尽管这种说法编排得令人满意,然而,当你仔细审视的时候,它们便显得模棱两可,毫无意义。经常出现这样的情况,当最巧妙的词语组合在一起,用来描述某个要么不存在、要么太难理解以致无法描述的事物时,它们只能是听上去很漂亮的词藻,尽管悦耳,却不能启迪心智。上述解释包括一个先决问题,亦即:国王如何获得一项人民不敢信任的、并始终必须加以制约的权力?这样一项权力不可能是明智的人民拱手奉送的礼物,这种需要制约的权力也不可能来自上帝。然而,宪法所作出的规定却假设这样一项权力是存在的。

但条文规定胜任不了这项工作,手段要么不能,要么不会实现目的,整个事情无异于一次felo de se(拉丁语:自杀)。重的物体总是带动轻的东西,一台机器的所有轮子总是由一个轮子来带动;唯一要知道的是,这一宪政体制中哪一种权力最重,因为它将处于支配地位。尽管其他权力,或其他权力的一部分,可能阻碍——或者像上面的术语所说的,制约——其运动的速度,然而,只要它们没法让它停下来,它们的努力就是无效的。第一动力最终将会运转起来,它在速度上的不足将被时间所弥补。

不消说,在英国宪政体制中,国王就是这个压倒性的角色,其全部重要性仅仅源自于他是官位和津贴的给予者,这一点不证自明。因此,尽管我们足够明智,对绝对君主制关闭并锁上大门,但与此同时,我们又足够愚蠢,以至于把这扇大门的钥匙交给国王掌管。

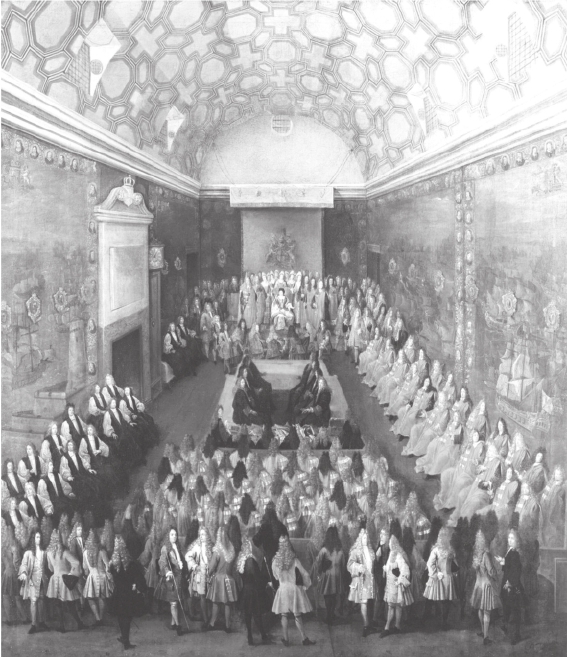

▲彼得·提尔曼斯(Peter Tillemans)所作《安妮女王造访上院》(Queen Anne in the House of Lords)。油画再现了18世纪初,英国上院的贵族气息。

英国人对他们这个由国王、贵族和平民组成的政府青睐有加,这一偏爱源于理性,甚至更多地源于民族自豪感。个人在英国无疑比在其他国家更加安全,但国王的意志同样也是国家的法律,这一点英国和法国并无不同,不同之处在于,它不是直接出自国王之口,而是以议会法案这一令人敬畏的方式传达给人民。查理一世的命运只不过让国王们变得更狡猾,而不是更公正。

因此,撇开偏爱某些政府模式和形态的所有民族自豪感和偏见,一个清楚明白的真相是:国王在英国之所以不像在土耳其那样暴虐,完全要归功于人民的宪政,而不是政府的宪政。

此时此刻,十分有必要对英国政体中的宪法错误进行一番探究。只要我们继续受到某个主导性偏好的影响,就决不可能以正确的姿态公正对待他人;同样,只要我们依旧被任何顽固的偏见所束缚,我们也就没有能力对自己公正。正如一个喜欢嫖娼的男人没有资格挑选或评判妻子,任何偏爱一个腐朽政府体制的先入之见都会使我们不能识别一个好的体制。