|

|

第二章 |

大灭绝可能是今天的孩子们必须要面对的第一个科学概念。一岁大的孩子就开始玩恐龙玩具,两岁大的孩子就会懂得这些小小的塑料玩具代表着一些非常巨大的动物,或者至少也会对此有一个模糊的概念。如果他们学东西很快的话——或者换种方式来说,学用马桶很慢的话——那么这些穿着尿布的孩子就已经能理解:曾经有过很多种不同的恐龙,但它们在很久以前就死光了。(我自己的几个儿子在蹒跚学步的时候就能和一套恐龙玩具玩上几个小时。这些恐龙放在一个塑料垫子上,上面画有一幅侏罗纪或是白垩纪的森林场景,其中最醒目的是一座正在喷发岩浆的火山,如果你按上去,它还会发出一种吓人的吼叫声,不过听起来其实很可爱。)这些情况似乎表明,物种大灭绝这个概念对于我们来说是显而易见的。然而,事实并非如此。

亚里士多德写了10卷《动物史》,却从未考虑过动物可能真的有跌宕起伏的历史。普林尼

的《自然史》中既描述了真实存在的动物,也描绘了神话故事中的动物,却没有记述已经灭绝的动物。大灭绝的概念也不曾在中世纪或文艺复兴时期突然出现,彼时“化石”(fossil)这个词用于指代从地下挖出来的所有东西,所以才会有“化石燃料”

的《自然史》中既描述了真实存在的动物,也描绘了神话故事中的动物,却没有记述已经灭绝的动物。大灭绝的概念也不曾在中世纪或文艺复兴时期突然出现,彼时“化石”(fossil)这个词用于指代从地下挖出来的所有东西,所以才会有“化石燃料”

这个说法。在启蒙运动中,主流观点认为,每一个物种都是伟大的、坚不可摧的“生命链条”中的一环。正如亚历山大·蒲柏在他的诗作《人论》中所写的:

这个说法。在启蒙运动中,主流观点认为,每一个物种都是伟大的、坚不可摧的“生命链条”中的一环。正如亚历山大·蒲柏在他的诗作《人论》中所写的:

一切不过是零件,组成非凡的整体,

其躯体是自然,其魂灵是上帝。

当卡尔·林奈建立他的双名法分类学命名系统时,并未对现存的与消亡的物种进行区分。因为在他看来,不存在已经消亡的物种,自然也就没这个必要。他在1758年面世的第10版《自然系统》

中,列出了63种金龟子甲虫、34种鸡心螺以及16种比目鱼。然而《自然系统》所列出的动物其实都属于同一类——仍旧存活着的动物。

中,列出了63种金龟子甲虫、34种鸡心螺以及16种比目鱼。然而《自然系统》所列出的动物其实都属于同一类——仍旧存活着的动物。

尽管有数量可观的相反证据涌现出来,这一观点仍然持续存在着。从伦敦到巴黎再到柏林,许多存放珍奇生物的陈列柜里都有着奇怪生物的身影,包括现在被认定为三叶虫、箭石和菊石的化石,但人们就是视而不见。有些菊石是如此之大,石化外壳的尺寸已经赶上了马车轮子的大小。在18世纪,从西伯利亚运往欧洲的猛犸骨头越来越多。这一物种也同样被硬塞进了命名体系之中。那些骨头看起来很像是大象的骨头,但是肯定没有大象生存在当代俄罗斯,于是人们认定,它们只能是被《圣经·创世记》中的那场大洪水冲到北方去的。

“灭绝”最终作为一个概念被提出来是在法国大革命时期,这或许并非巧合。在很大程度上,灭绝概念的提出要感谢一种叫作美洲乳齿象的动物,以及一个名叫让-莱奥波德-尼古拉斯-弗雷德里克·居维叶的人。他是一位博物学家,继承了他已故兄弟的名字,人称乔治·居维叶。居维叶在科学史上是位有着很大争议的人物。他在某些方面遥遥领先于自己的时代,但又阻碍了自己所处时代的进步;他有时彬彬有礼,有时又恶毒不堪;他卓有远见,同时又极端保守。在19世纪中叶,他提出的很多理论都被推翻了。然而现在的一些最新发现又倾向于支持那些由他提出而后遭人彻底否定贬低的理论。结果就是,居维叶对于地球历史那种本质上悲观的远见,最终看来似乎是很有预见性的。

欧洲人第一次撞见美洲乳齿象骨头的确切时间并不清楚。1705年,在上纽约州

的野外考察中出土的一块臼齿被送往伦敦,标签上写着“巨兽的牙”。

的野外考察中出土的一块臼齿被送往伦敦,标签上写着“巨兽的牙”。

第一块进行了科学性研究(只是就那个时代而言)的乳齿象骨头被发现于1739年。那一年,第二任隆格伊(Longueuil)男爵夏尔·莱莫因(Charles le Moyne)带领着400名士兵沿俄亥俄河向下游前进。队伍中有些人像他一样是法国人,而大多数则是阿尔冈昆人和易洛魁人等北美原住民。这趟行程很艰苦,供给不足。一位法国士兵后来回忆道,部队被逼无奈,只能以橡子为食。

第一块进行了科学性研究(只是就那个时代而言)的乳齿象骨头被发现于1739年。那一年,第二任隆格伊(Longueuil)男爵夏尔·莱莫因(Charles le Moyne)带领着400名士兵沿俄亥俄河向下游前进。队伍中有些人像他一样是法国人,而大多数则是阿尔冈昆人和易洛魁人等北美原住民。这趟行程很艰苦,供给不足。一位法国士兵后来回忆道,部队被逼无奈,只能以橡子为食。

那时大概是秋天,隆格伊和他的部队在俄亥俄河的东岸建立了营地,离今天辛辛那提市的位置不远。几位出去打猎的美洲原住民在几公里外遇到了一片散发着硫黄味道的沼泽。野牛踩出的小径从各个方向汇聚到了这里,成百上千的巨大骨头从泥沼中伸出来,就像是轮船残骸留下的巨大支架。这些人回到了营地,带着一根长逾一米的大腿骨、一根巨大的獠牙以及几颗大牙。那些牙的牙根跟人手一样长,每一颗的重量都有四五公斤。

那时大概是秋天,隆格伊和他的部队在俄亥俄河的东岸建立了营地,离今天辛辛那提市的位置不远。几位出去打猎的美洲原住民在几公里外遇到了一片散发着硫黄味道的沼泽。野牛踩出的小径从各个方向汇聚到了这里,成百上千的巨大骨头从泥沼中伸出来,就像是轮船残骸留下的巨大支架。这些人回到了营地,带着一根长逾一米的大腿骨、一根巨大的獠牙以及几颗大牙。那些牙的牙根跟人手一样长,每一颗的重量都有四五公斤。

隆格伊对这些骨头着迷极了,于是命令他的部队在拆除营地时带上骨头一起出发。人们拖着这些巨大的獠牙、股骨和臼齿前行,奋力穿越杳无人烟的荒野。最终,他们到达了密西西比河畔,并在那里与另外一支法国部队会合。在接下来的几个月中,隆格伊的很多战士死于疾病,他们来这里参加的那场针对契卡索人的战役也以耻辱的失败而告终。然而,隆格伊始终完好地保存着这些奇怪的骨头。他后来设法去到新奥尔良,并从那里把这些獠牙、臼齿以及巨大的股骨运回了法国。这些骨头被献给了国王路易十五,之后安置在他的博物馆“御宝阁”(Cabinet du Roi)中。几十年后,俄亥俄河谷在地图上仍是大片的空白,只有一个地方出现了标注——“

Endroit où on a trouvé des os d’Éléphant

”,意思是“发现象骨的地方”。今天,“发现象骨的地方”已经成为肯塔基州的一个州立公园,名叫“大骨舔”(Big Bone Lick)

。

。

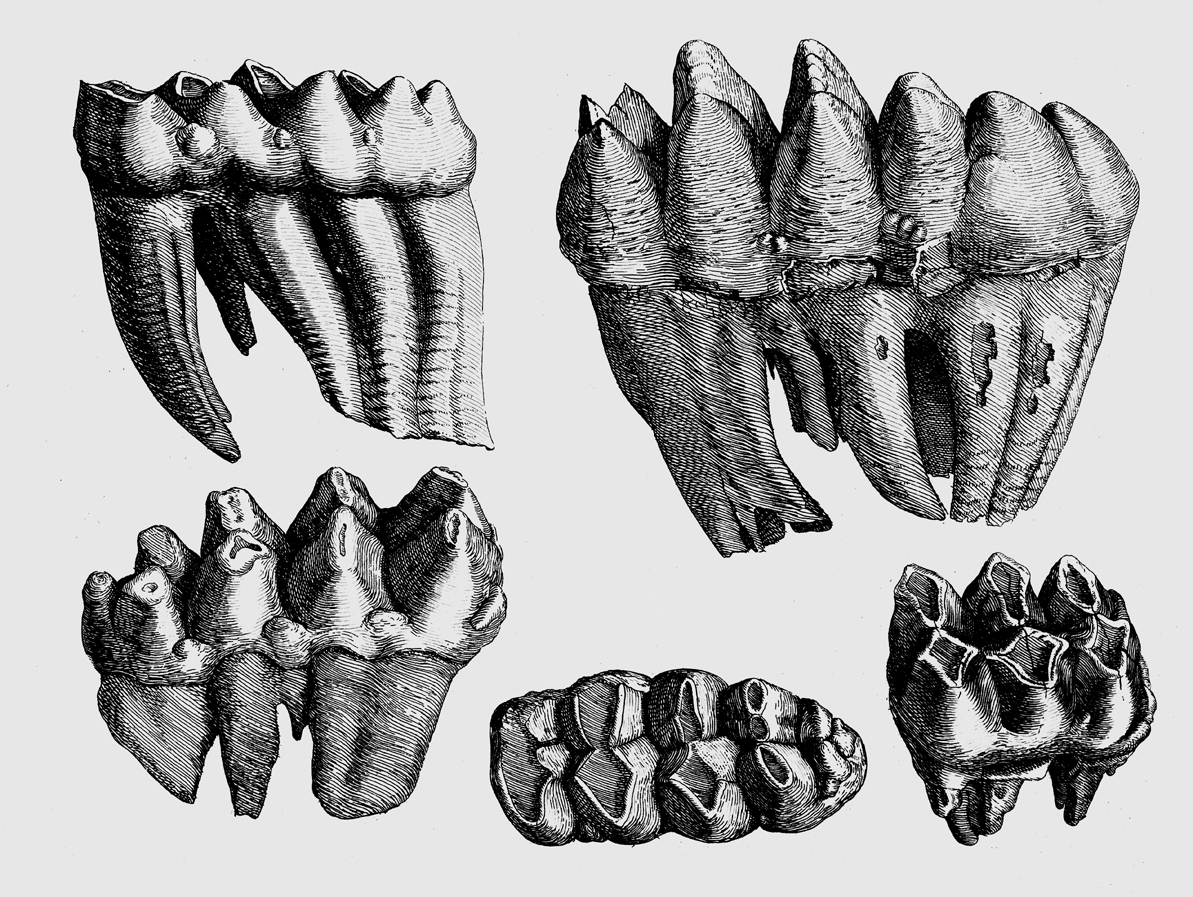

隆格伊找到的骨头难倒了每一个研究者。股骨和獠牙看起来像是来自一头大象,或者以当时的解剖学水平来看几乎与猛犸的骨头一样。但是这种动物的牙齿是个难题,无法进行分类。大象的牙齿以及猛犸的牙齿,顶端是平的,有着从一边到另一边的一道道窄脊。于是,整个咀嚼面的样子就像是一只跑鞋的鞋底。与此相反,乳齿象的牙上有尖。实际上,它们看起来更像是属于某种体型极其巨大的人类。第一位研究它们的博物学家让-艾蒂安·盖塔尔(Jean-Étienne Guettard)甚至拒绝对其来源给出猜测。

“这种牙到底属于什么动物?”他在1752年送交法国皇家科学院的一篇论文中忧心仲仲地问道。

1762年,御宝阁的管理者路易-让-马里·多邦东(Louis-Jean-Marie Daubenten)试图着手解决关于这种奇怪牙齿的谜题。他宣称,“俄亥俄的未知动物”压根就不是一种动物,而是两种动物。獠牙和腿骨属于大象,而臼齿则根本来自另一种动物。他认为,第二种动物可能是只河马。

与此同时,第二批乳齿象的骨头送到了欧洲,这一次目的地是伦敦。这些骸骨也来自“大骨舔”,展示了同样令人迷惑不解的结构:骨头和獠牙像是大象的,臼齿却覆盖着一块块尖锐的突起。女王的主治医师威廉·亨特(William Hunter)发现多邦东对于差异的解释站不住脚。他提出了一个不同的解释——第一个算是对了一半的答案。

他主张,“这只所谓的美洲象”是一种“解剖学家所不熟悉的”全新物种。

他认为这是一种肉食动物,所以才有着长相可怕的牙齿。他称之为“美洲未知动物”(

invognitum

)。

他认为这是一种肉食动物,所以才有着长相可怕的牙齿。他称之为“美洲未知动物”(

invognitum

)。

法国博物学领军人物布丰(Buffon)伯爵乔治-路易·勒克莱尔(Georges-Louis Leclerc)为这场争论加入了新的波折。他认为,这些谜一样的骨头代表的不是一种或两种动物,而是三种动物:一头大象、一只河马以及一种目前未知的物种。带着极大的不安,布丰承认这最后一个物种——“其中最大的一个物种”——似乎已经消失了。

他提出,这是唯一已经消失的陆生动物。

他提出,这是唯一已经消失的陆生动物。

1781年,托马斯·杰斐逊

也被拖入了这场论战。在他刚刚卸任州长之后所写的《弗吉尼亚州纪事》中,杰斐逊虚构了他自己版本的“未知动物”。他同意布丰的观点,认为这种动物是所有野兽之中最大的——“体积是大象的五六倍”。(这就推翻了当时在欧洲甚为流行的一种观点,即认为新世界的动物体型都比旧世界的更小,

也被拖入了这场论战。在他刚刚卸任州长之后所写的《弗吉尼亚州纪事》中,杰斐逊虚构了他自己版本的“未知动物”。他同意布丰的观点,认为这种动物是所有野兽之中最大的——“体积是大象的五六倍”。(这就推翻了当时在欧洲甚为流行的一种观点,即认为新世界的动物体型都比旧世界的更小,

并且有所“退化”。)杰斐逊同意亨特所说,认为这种动物应该是肉食动物。不过,它一定存在于自然界中的某处,就算不能在弗吉尼亚找到,也必定游荡在大陆上某些“保留着原始状态,未曾开发,未受影响的地区”。当他成为总统之后,派遣梅里韦瑟·刘易斯(Merriwether Lewis)和威廉·克拉克(William Clark)去西北部远征时,杰斐逊期望他们能够遇上在森林之中漫步的“未知动物”。

并且有所“退化”。)杰斐逊同意亨特所说,认为这种动物应该是肉食动物。不过,它一定存在于自然界中的某处,就算不能在弗吉尼亚找到,也必定游荡在大陆上某些“保留着原始状态,未曾开发,未受影响的地区”。当他成为总统之后,派遣梅里韦瑟·刘易斯(Merriwether Lewis)和威廉·克拉克(William Clark)去西北部远征时,杰斐逊期望他们能够遇上在森林之中漫步的“未知动物”。

“这就是大自然的生态。”杰斐逊曾经写道,“大自然绝对不会让以下两种情况发生:一是允许任何一个动物物种灭绝掉;二是允许她的伟大作品中存在任何会遭到破坏的薄弱环节。”

1795年初,居维叶来到巴黎,比那些俄亥俄河谷的骸骨来到这座城市的时间晚了半个世纪。他此时年仅25岁,两只灰色的眼睛间距较宽,长着高高耸起的鼻子。他的脾气被一位朋友比作户外的天气,总体上凉爽宜人,但也可能突然就会变得极其激动,甚至彻底爆发。

居维叶在瑞士边境的一个小镇上长大,在法国的首都没什么熟人。然而他却设法得到了一份令人尊敬的职位。这一方面要感谢革命推翻了旧制度,另一方面则得益于他无比强烈的自尊心。一位年长的学者后来说他是突然出现在巴黎的,“就像是雨后的蘑菇一样”。

居维叶在瑞士边境的一个小镇上长大,在法国的首都没什么熟人。然而他却设法得到了一份令人尊敬的职位。这一方面要感谢革命推翻了旧制度,另一方面则得益于他无比强烈的自尊心。一位年长的学者后来说他是突然出现在巴黎的,“就像是雨后的蘑菇一样”。

居维叶工作的地方是位于巴黎的法国国家自然历史博物馆——御宝阁的民主化继承者。他的工作严格来说只是教书,但在空闲时间里,他全身心地投入了对博物馆藏品的研究。他花费了很多时间来研究隆格伊献给路易十五的那些巨大骨头,并与其他标本进行了比较。1796年4月4日,或者按当时所使用的共和历来说是共和4年芽月15日,居维叶在一次公开演讲中展示了自己的研究结果。

居维叶首先讨论了大象。当时的欧洲人长久以来就知道有非洲象和亚洲象的存在,并知道前者比较危险,而后者更易驯服。不过,大象就是大象,如同狗就是狗一样,不过有的温顺有的凶猛。居维叶研究了博物馆中保存的大象骸骨,包括一具保存完好的来自锡兰

的头骨,以及另一具来自好望角的头骨。在仔细比较的基础上,

的头骨,以及另一具来自好望角的头骨。在仔细比较的基础上,

他认识到这两种象属于两个不同的物种——当然,完全正确。

他认识到这两种象属于两个不同的物种——当然,完全正确。

居维叶指出:“显然,来自锡兰的大象与来自非洲的大象之间的差别要大于马与驴之间的差别,或是山羊与绵羊的差别。”动物彼此区别的众多特征之一就是牙齿。来自锡兰的大象,其臼齿表面有着波纹状的脊,“就像是雕刻出来的彩带一样”。而来自好望角的大象牙齿上的脊排列成了钻石的形状。观察活的大象不可能发现这样的差别。毕竟,谁能有胆量往大象的嘴里细看呢?“就这一有趣的发现,动物学应该要感谢解剖学才对。”居维叶如此宣称。

成功地将大象一分为二之后,居维叶继续着他的剖析。关于那些来自俄罗斯的巨大骨头,已经被广泛接受的理论是错误的——这就是居维叶对相关证据进行了“谨慎细致的研究”之后所得出的结论。来自西伯利亚的下颌和牙齿“不完全类似于大象”。它们属于另一个完全不同的物种。至于那些来自俄亥俄州的动物牙齿,只要瞥上一眼就“足以看出它们有着更大的差异”。

“这两种已然无踪可觅的庞大巨兽究竟发生了什么事情?”他问道。这个问题在居维叶的构想中有着不证自明的答案:它们都是失落的物种。就这样,居维叶把已灭绝的哺乳动物种类翻了一倍,从可能的一种变成了两种。而这还仅仅只是开始。

几个月之前,居维叶收到一份素描图,描绘了一副在布宜诺斯艾利斯西边卢汉河(Río Luján)岸上发现的骨架。这副近4米长、2米高的骨架已经运到了马德里,并在那里经过认真细致的工作组装了起来。对这些素描图进行了研究之后,居维叶认定骨架的主人是某种奇特的超大号树懒——又一次完全正确。他把这种动物命名为大地懒( Megatherium ),拉丁名意为“巨兽”。虽然居维叶从未去过阿根廷,甚至都没去过比德国更远的地方,但他确信不会有人看到大地懒沿着南美洲的某条河流笨拙前行,因为这个物种也消失了。同样的情况也发生在马斯特里赫特动物身上,被发现的骸骨是一个尖尖的巨大下颌,上嵌牙齿类似鲨鱼,出土地点位于荷兰一处采石场内。由于法国在1795年占领了荷兰,这块马斯特里赫特化石当时被法国人抢了过来。

居维叶宣称:如果存在这四种已灭绝物种,那就一定还存在着其他的已灭绝物种。就他所掌握的证据来看,他能提出这样的理论是非常大胆的。基于几块散乱的骨头,居维叶已经构想出了一种看待生命的全新方式:物种会灭绝。这不单单是孤立的事件,而是广泛存在的现象。

“所有这些事实是彼此互洽的,也不与任何已有的报告相矛盾。对我而言,这似乎证明了在我们的世界之前还存在着另一个世界。”居维叶说道,“但是,原初的地球是什么样子的?又是什么样的变革才能将那个世界抹除?”

自从居维叶的时代以来,法国国家自然历史博物馆已经成为一个枝繁叶茂的庞大研究机构,有着遍布全国的分支。不过,它的主体建筑仍然位于巴黎第五区的旧皇家花园内。居维叶不仅仅是在博物馆工作,他成年时期的大多时候也住在博物馆里,就在一栋外墙刷着灰泥的房子中。后来,这栋房子又改作办公之用。房子旁边现在是一家餐馆,餐馆的旁边则是一个小动物园。我去参观的那天,一些沙袋鼠正在动物园的草地上晒太阳。穿过花园,对面是一间大厅,里面陈列着博物馆的古生物学藏品。

帕斯卡尔·陶希(Pascal Tassy)是博物馆的一名主任,专业领域是长鼻目哺乳动物,包括大象以及它们失落的表亲:猛犸象、乳齿象以及嵌齿象,而这还只是其中一小部分。我去拜访他的原因是,他答应带我去看居维叶曾经摆弄过的那些骨头。我在一间灯光昏暗的办公室里找到了陶希,就在古生物学展厅下面的地下室里。他当时坐在一屋子古旧的头骨中间,墙上的装饰却是《丁丁历险记》旧版漫画的封面。陶希告诉我,他七岁时读到了丁丁关于挖掘的一次探险故事,就决定要成为一名古生物学家。

我们聊了一会长鼻目。“这群生物令人着迷。”他告诉我,“比方说,象鼻是面部解剖特征的改变,非常与众不同——曾经分别发生了五次演化。就算只是两次,也够令人吃惊了。竟然独立发生了五次!研究过化石之后,我们不得不接受这一事实。”陶希说,目前大约已经鉴定出了170个长鼻目物种,可以追溯到5500万年前,“这还远远不是全部,我对此非常肯定”。

我们上楼来到古生物展厅后面相连的一个附属建筑内,像是火车末尾的那节工作人员车厢。陶希用钥匙打开一间堆满了金属柜的小房间。就在刚进门的地方,立着一个东西,看起来像是毛绒绒的伞架,一部分被塑料包裹着。陶希解释说,这是真猛犸象的一条腿,发现于西伯利亚北部外海的一个岛屿上,早已结冻脱水。当我更仔细地观察时,能够看到腿上的皮肤曾被缝合过,像是无跟软鞋一样。它的毛发是一种很深的棕色,即便是历经万年,看起来几乎仍是完好无损。

陶希打开了其中一个金属柜,取出里面的东西,放在一个木桌子上。这就是隆格伊沿着俄亥俄河费力搬运的那些牙。它们十分巨大,表面有突起,颜色已经变黑。

“这是古生物学界的蒙娜丽莎。”陶希一边说,一边指着其中最大的那块,“这是一切的源起所在。居维叶自己为这些牙齿绘制了图形,真是太了不起了。他肯定看得非常仔细。”陶希指给我看最初的分类编号,是在18世纪的时候刷到牙上的,现在已经严重褪色,几乎难以分辨。

我用了两只手才把最大的牙抬起来。这的确是一件非同寻常的东西。大约20厘米长,10厘米宽,跟一块砖头的大小差不多,重量也差不多。那些齿尖共有四组,的确很尖。牙齿表面的珐琅质大多未受损伤。齿根部分粗得像绳索一样,形成了坚固的一整块,颜色就像是红木。

居维叶于1812年出版的书中有这幅绘制的乳齿象牙齿插图,并附有文字描述

从演化的角度来看,乳齿象的臼齿实在没什么好奇怪的。像大多数其他哺乳动物的牙一样,乳齿象的牙齿中间是牙本质,外面包裹着一层更硬更脆的珐琅质。大约三千万年前,长鼻目中的两个种群分道扬镳,走向了不同的演化方向,一支会成为以后的乳齿象,另一支则成为以后的猛犸和大象。后一个分支最终演化出了更精密的牙齿构造:外面的珐琅质包裹着里面并列在一起的牙板,它们彼此融合而成的构造就像是刚切好的一摞面包片。这样的构造要更坚固,能让猛犸以及大象食用比较粗糙的食物。相较之下,乳齿象保留了它们相对比较原始的臼齿——人类也是如此。所以,乳齿象只能用这样的牙齿不停地嚼食物。当然了,正如陶希向我指出的,上述演化视角恰恰是居维叶所缺乏的,而从某种角度来说,这让他的成就更显得令人惊叹。

“当然,他也犯过一些错误。”陶希说,“但是他大部分的研究工作都体现了无与伦比的专业水平。居维叶绝对是一位极为出色的解剖学家。”

我们又对着这些牙齿观察了一阵子,陶希带我上楼来到古生物学展厅。就在入口进去不远处,展示着隆格伊送回巴黎的那根巨大的股骨,安放在一个基座上。那根骨头就像农场栅栏的木桩那么粗。在我们周围,法国小学生川流而过,兴奋地大叫着。陶希有一大串钥匙,可以打开玻璃展示柜下方的不同抽屉。他又给我看了一颗曾经被居维叶研究过的牙齿,以及其他一些最先经居维叶研究的已灭绝物种。然后,他带我去看了马斯特里赫特动物,这仍是世界上最著名的化石之一。(虽然在已经过去的200多年的时间里,荷兰人不断提出索回这些化石的要求,但法国人至今拒不应允。)在18世纪,某些人认为马斯特里赫特化石属于某种奇怪的鳄鱼,另一些人则认为它是牙齿不齐的鲸。居维叶则将它归类为一种海生爬行动物——再一次完全正确。(后来,人们给这种生物命名为沧龙。)

到了午饭时间,我和陶希一起走回他的办公室。然后,我独自一人漫步穿过花园,走向居维叶故居旁边的餐馆。既然来到这里,似乎没理由不点一份“居维叶套餐”,具体菜品是“自选前菜加甜品”。当我努力消灭自己的第二道食物——一份美味的奶油馅饼时,我开始有了撑得难受的感觉。这让我想起了之前读到的关于这位解剖学家身体的一段描述。在大革命时期,居维叶还是个瘦子。

住进博物馆之后,他变得越来越胖,到生命行将结束的时候他已经成了个大胖子。

住进博物馆之后,他变得越来越胖,到生命行将结束的时候他已经成了个大胖子。

通过他的演讲“象的物种——现存物种与化石物种”,居维叶成功地建立并证实了灭绝这个概念。但是,他那个令人难以接受的设想——曾经存在过一个已经消失的世界,遍布着已经消失的物种——仍然只是个令人难以接受的设想。如果真的曾经有过这样的世界,一定还会有其他已经灭绝的动物留下可以发现的痕迹。于是,居维叶开始着手去寻找它们。

碰巧的是,18世纪90年代的巴黎恰好是一片古生物学家的乐土。这座城市北边的山上满是正在出产石膏的采矿场,那是巴黎建筑所用灰泥的主要原料。这座首都的发展缺乏规划性,扩张到了很多矿脉之上,在居维叶那个时代,地陷是城中一大危险。当时,矿工挖到奇怪骨头的事情并不少见,还会有收藏家们出钱买走这些骨头,虽然他们并不知道这些骨头到底是什么。就在这样一位化石爱好者的帮助之下,居维叶很快又拼出了另一种灭绝动物的骨架。他称之为“ l’animal moyen de Montmartre ”,意思是“来自蒙马特的中等体型动物”。

这一时期,居维叶也在恳请欧洲其他地区的博物学家寄送标本给他。拜法国人当时强占奇珍异宝的恶名所赐,几乎没有收藏者愿意把化石寄给居维叶。不过,细节清晰的绘图开始从各处送往巴黎,包括汉堡、斯图加特、莱顿、博洛尼亚以及其他一些地方。居维叶曾经写下这样的话来表达感激之情:“我要说,我的研究得到了极为热情的支持……来自所有研究科学、热爱科学的法国人以及外国人。”

到1800年,也就是大象论文发表4年之后,居维叶的化石动物园已经扩展到了23个物种。他相信这些物种都已经灭绝了,其中包括:侏儒河马,骸骨是他在巴黎博物馆的一间储藏室里找到的;有着庞大鹿角的麋鹿,骨头发现于爱尔兰;体型巨大的熊,今天称为洞熊,来自德国。此时,蒙马特动物已经被分割为或者应该说倍增为6个独立的物种。甚至直到今天,人们对这6个物种仍旧几乎一无所知,只知道它们属于有蹄类动物,生活在距今约3000万年前。“如果在这么短的时间里就能复原如此之多的消失物种,该有多少物种仍旧深埋于地下?”居维叶问道。

居维叶很有表演的天分。远在博物馆雇用专业公关人员之前的那个时代,居维叶就懂得如何去抓住公众的注意力。陶希对我说:“他是那种放在今天一定会成为电视明星的人。”有一次,巴黎的石膏矿挖出来一些化石,属于一只兔子大小的生物,躯体很窄,头很方。基于牙齿的形状,居维叶得出结论,这是一只有袋类动物。这是一个大胆的结论,因为在旧世界没有发现过有袋类动物。为了加强事情的戏剧性,居维叶宣布,他将让人们对他的鉴定过程进行公开检验。有袋类动物有一对从骨盆伸展出来的特殊骨头,今天称为上耻骨。虽然在送到居维叶手里的化石中看不到这对骨头,但他预测,只要把周围的石头再刮掉一些,就能发现这对骨头。他邀请了巴黎的科学精英会聚一堂,观看他用一根细针分离化石周围的石头。看吧!那对骨头出现了。(在巴黎的古生物学展厅里展示了这块有袋类动物化石的一件复制品,而原品被认为太过珍贵,不能展出,保存在一个特殊的地下保险库内。)

居维叶在一次前往荷兰时,上演了一出与此类似的古生物学艺术表演。在哈勒姆的一家博物馆内,他研究了一份化石标本,包含一个巨大的半月形头骨,连着一部分脊柱。这块长约一米的化石发现于近一个世纪以前,并被归类为人类——虽然从头的尺寸上来看十分可疑。(它甚至还有了一个专门的科学命名:

Homo diluvii testis

,意思是“目击了创世纪大洪水的人类”。)为了反驳这一鉴定结果,居维叶首先找了一副普通的火蜥蜴骨架备用。然后,征得博物馆馆长许可之后,他开始去除“洪水目击者”脊椎周围的石头。当他清理出这种生物的前臂时,人们看到前臂的形状就像是火蜥蜴的——正如他之前预言的一样。

这种生物不是大洪水之前的人类,而是远远更为诡异的东西:一只巨大的两栖动物。

这种生物不是大洪水之前的人类,而是远远更为诡异的东西:一只巨大的两栖动物。

居维叶搞出来的灭绝物种越多,人们对于动物的认识也就改变得越多。洞熊、大地懒甚至还有巨大的火蜥蜴——所有这些都与现存的物种有着某种联系。但在巴伐利亚形成的一块石灰岩中发现的那块奇怪化石又是什么动物呢?居维叶收到的是这块化石的绘图,来自与他有通信联系的众多人士中的一位。图上展示的是一堆乱糟糟的骨头,包括长到诡异的前臂、纤细的指头和窄窄的喙。第一位研究这些化石的博物学家推测化石的主人是一种海洋生物,把延长的前臂当桨使用。而居维叶根据图画确定,这种动物实际上是一种会飞的爬行动物——太令人震惊了!他称之为“ ptero-dactyle ”,意思是“翼指”。

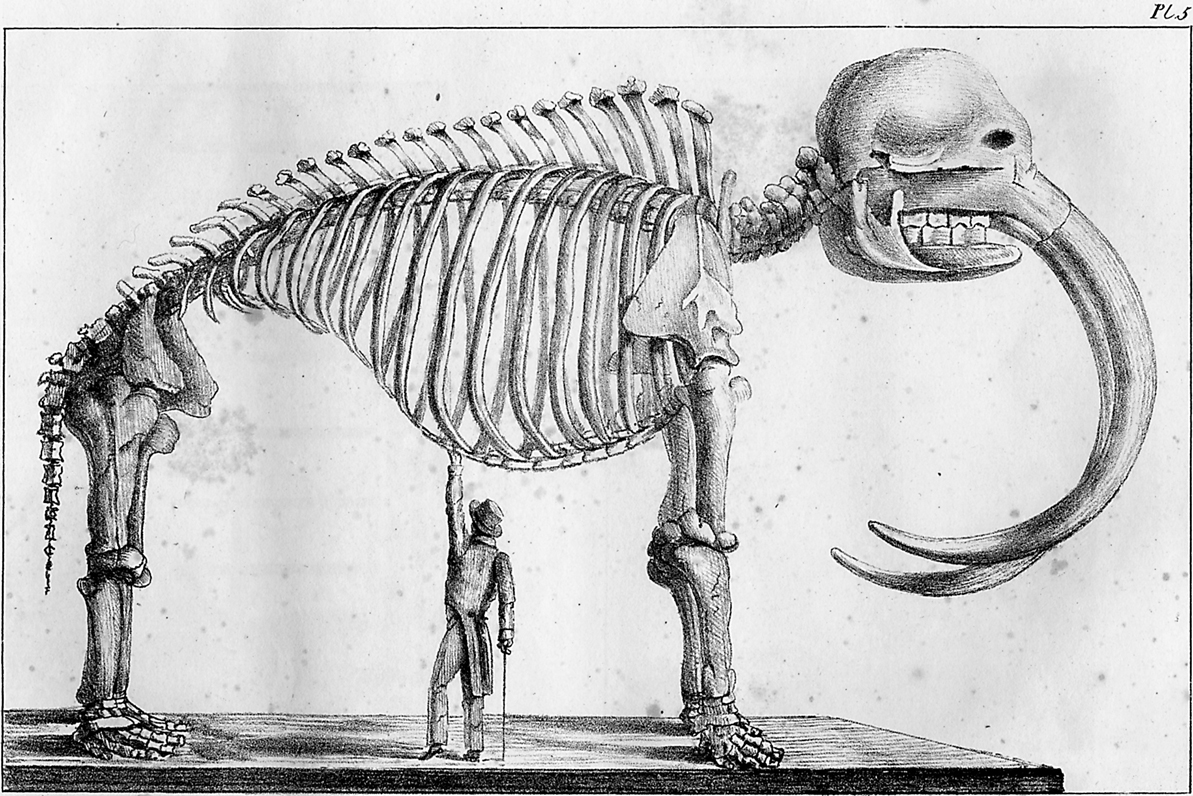

居维叶对于“灭绝”的发现,乃至于对于“史前世界”的发现,是极为轰动的一桩大事。消息很快就传到了大西洋彼岸。当纽约州纽堡的几位农场工人挖出了一副几乎完整的巨大骨架时,这被认为是意义重大的发现。当时还是副总统的托马斯·杰斐逊几次试图把这些化石弄到手,结果都失败了。而他的一位朋友,艺术家查尔斯·威尔逊·皮尔(Charles Willson Pearle)却更执着,并成功获得了化石。彼时,他刚刚在宾夕法尼亚州建立了美国的第一座自然历史博物馆。

与居维叶相比,皮尔或许是一位更专业的表演者。他花了数月的时间把他从纽堡得到的骨头拼在了一起,又用木头和纸浆纸加工出了缺失的部分。在1801年的平安夜,他把这具骨架展示给公众看。为了宣传这次展览,皮尔让他的黑人仆从摩西·威廉斯(Moses Williams)戴上印第安人的头饰,骑着一匹白马穿过费城的街道。

复原的这头巨兽站起来肩高3.4米,从獠牙到尾巴长达5.2米,大得有点夸张。每位参观者要付费50美分,在当时可不算便宜。这只巨兽实际上也是头乳齿象——当时还没有一个普遍为人接受的名字,因而被人们冠以不同的称呼,有“未知动物”,有“俄亥俄动物”,还有一个最让人混淆的名字——“猛犸”。这成了世界上最火的展览,并引发了一波“猛犸热”。马萨诸塞州切希尔(Cheshire)镇制作了一块560公斤的“猛犸奶酪”;费城的一位烘焙师制作了一块“猛犸蛋糕”;报纸上报道了“猛犸萝卜”、“猛犸桃树”,以及一位能“在10分钟内吞下42只蛋”的“猛犸食客”。

复原的这头巨兽站起来肩高3.4米,从獠牙到尾巴长达5.2米,大得有点夸张。每位参观者要付费50美分,在当时可不算便宜。这只巨兽实际上也是头乳齿象——当时还没有一个普遍为人接受的名字,因而被人们冠以不同的称呼,有“未知动物”,有“俄亥俄动物”,还有一个最让人混淆的名字——“猛犸”。这成了世界上最火的展览,并引发了一波“猛犸热”。马萨诸塞州切希尔(Cheshire)镇制作了一块560公斤的“猛犸奶酪”;费城的一位烘焙师制作了一块“猛犸蛋糕”;报纸上报道了“猛犸萝卜”、“猛犸桃树”,以及一位能“在10分钟内吞下42只蛋”的“猛犸食客”。

皮尔还设法拼出了第二只乳齿象,用的是来自纽堡和附近哈得孙河谷的其他一些骨头。他在这只巨兽像笼子一样的巨大肋骨下面举行了一场庆祝晚宴,然后就把这具骨架和他的两个儿子一起送去了欧洲。骨架在伦敦又展出了几个月。在此期间,两个儿子决定要把巨兽的獠牙朝下摆放,就像海象那样。他们本来计划再把骨架带到巴黎,然后卖给居维叶。然而当他们还在伦敦时,英国与法国之间爆发了战争,令两国之间的交通全部中断了。

皮尔还设法拼出了第二只乳齿象,用的是来自纽堡和附近哈得孙河谷的其他一些骨头。他在这只巨兽像笼子一样的巨大肋骨下面举行了一场庆祝晚宴,然后就把这具骨架和他的两个儿子一起送去了欧洲。骨架在伦敦又展出了几个月。在此期间,两个儿子决定要把巨兽的獠牙朝下摆放,就像海象那样。他们本来计划再把骨架带到巴黎,然后卖给居维叶。然而当他们还在伦敦时,英国与法国之间爆发了战争,令两国之间的交通全部中断了。

居维叶于1806年在巴黎发表的一篇论文中终于给了乳齿象一个名字——“

mastodonte

”。这个词奇怪的拼写来自希腊文的两个词:“乳房”和“牙齿”。这种动物臼齿表面的一块块突起显然让居维叶联想到了乳头。(然而此时,这种动物已经从一位德国博物学家那里得到了一个科学命名——“

Mammut americanum

”。很不幸,这个名字将提醒人们永远记住这段乳齿象与猛犸傻傻分不清楚的历史。

)

)

尽管英国与法国之间正在打仗,居维叶还是设法搞到了一些绘图,详细描摹了皮尔的儿子们带到伦敦去的那副骨架。这些图让居维叶对于这种动物的解剖学特征有了更深的了解。他意识到,乳齿象与当今大象的区别远大于猛犸与大象的区别。因此,居维叶将乳齿象分类到了一个新的属中。(在今天的分类学中,乳齿象不但有自己的属,还有一个自己的科。)除了美洲乳齿象之外,居维叶还鉴定出了其他四个品种的乳齿象,“就今天的标准而言,它们都一样奇怪”。直到1809年,皮尔才听说了居维叶给这种动物起的新名字,并立即将其据为己有。他写信给杰斐逊,提议在他费城的博物馆为乳齿象骨架搞一个隆重的“命名仪式”。

杰斐逊对于居维叶想出的这个名字却是不冷不热,轻蔑地表示,这个名字“大概也不会比其他的名字好到哪去”。

杰斐逊对于居维叶想出的这个名字却是不冷不热,轻蔑地表示,这个名字“大概也不会比其他的名字好到哪去”。

所以,他也没有对“命名仪式”的提议给予回应。

所以,他也没有对“命名仪式”的提议给予回应。

1812年,居维叶把他在动物化石领域的工作汇编成4卷出版,书名是《四足动物骨骼化石的研究》( Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes )。在他开始他的“研究”之前,世界上已灭绝的脊椎动物数目为0或1——具体数目取决于是谁去统计这件事。几乎全凭居维叶的一己之力,此时已经有了49种灭绝的脊椎动物,真要感谢他!

随着居维叶那份名单的增长,他的声望也在一同增长。几乎没有博物学家敢于公开发表他们的发现,直到他们请居维叶审查过他们的结果。“居维叶难道不是我们这个世纪最伟大的诗人吗?”奥诺雷·德·巴尔扎克(Honoré de Balzac)如是问道,“我们这位不朽的博物学家就像卡德摩斯(Cadmus)

一样,从白骨之中重塑了世界,从牙齿之中重建了城市。”

一样,从白骨之中重塑了世界,从牙齿之中重建了城市。”

居维叶得到了拿破仑的重用,并在拿破仑战争结束之后应邀访问了英国,还出席了议会。

居维叶得到了拿破仑的重用,并在拿破仑战争结束之后应邀访问了英国,还出席了议会。

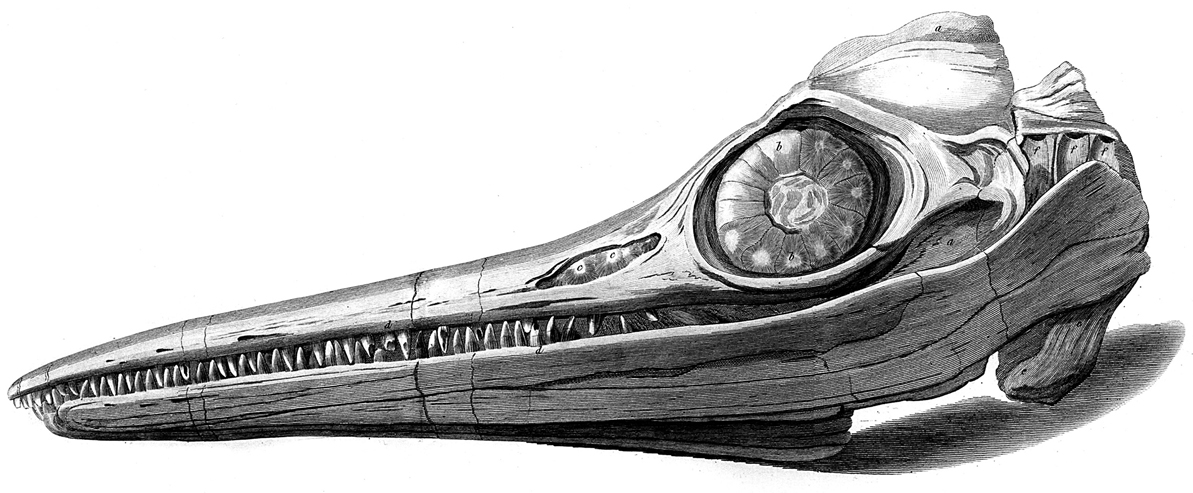

英国人当时成了居维叶理论的热情拥趸。在19世纪早期,收藏化石在上流社会中已经变得极为流行,以至于迅速涌现出一个与此相关的全新行业。“化石学家”赖以维生的方式就是为富有的资助人寻找化石标本。就在居维叶出版他的《研究》一书的同一年,一位这样的化石学家,名叫玛丽·安宁(Mary Anning)的年轻女士找到了一件极其古怪的标本。这件化石标本发现于多塞特(Dorset)的石灰岩崖壁上。标本中的动物头颅长近1.2米,上下颌就像一支尖嘴钳。它的眼窝大得吓人,覆盖着骨板。

人类发现的第一件鱼龙化石,曾在伦敦的埃及展览馆中展出

这件化石标本最终来到了伦敦的埃及展览馆,这是一家与皮尔的博物馆类似的私人博物馆。它最初被当成鱼来展览,后来又被当成鸭嘴兽的近亲。最终,它被鉴定为一种新的爬行动物——鱼龙。几年之后,安宁采集的另外一些标本中出现了更古怪的生物,被称为蛇颈龙。牛津大学第一位地质学教授威廉·巴克兰(William Buckland)牧师对蛇颈龙的描述是:“蜥蜴的头”连在一条“长得像巨蛇身体一样的”脖子上,还有“像变色龙一样的肋骨,像鲸一样的鳍”。获知了这一发现之后,居维叶认为对于蛇颈龙的描述太过夸张了,以至于他怀疑这件标本是否动过手脚。当安宁又挖出了另一件近乎完整的蛇颈龙化石时,居维叶再一次在第一时间得到了消息。这一次,他不得不承认自己之前错了。他在给一位英国友人的信中写道:“不要指望还能出现更加惊人的生物了。”

然而,正当居维叶访问英国期间,巴克兰在他造访牛津时向他展示了一件更令人震惊的化石:一个巨大的颌骨上有一颗弯曲的牙齿向上伸出,就像是一把圆月弯刀。居维叶鉴定出这种动物同样是某种蜥蜴。几十年后,这块颌骨被鉴定为恐龙的一部分。

然而,正当居维叶访问英国期间,巴克兰在他造访牛津时向他展示了一件更令人震惊的化石:一个巨大的颌骨上有一颗弯曲的牙齿向上伸出,就像是一把圆月弯刀。居维叶鉴定出这种动物同样是某种蜥蜴。几十年后,这块颌骨被鉴定为恐龙的一部分。

马斯特里赫特动物至今仍在巴黎展出

此时,地层学的研究还在萌芽之中。不过人们已经知道,不同的岩石地层形成于不同的时期。蛇颈龙、鱼龙还有那尚未命名的恐龙,都是在石灰岩沉积层中发现的,当时认为形成于第二纪,而今天称为中生代。与此相同的还有翼手龙以及马斯特里赫特动物。这些情况令居维叶对于生命的历史产生了另一项非凡的深刻认识:生命的历史是有向的。消失物种的骸骨可能是在接近地表的地层中发现的,比如乳齿象和洞熊,它们仍属于现存生物的目。挖得更深一些,所发现的生物,比如来自蒙马特的那些化石,在现代已经没有与之相对应的生物了。继续挖下去,哺乳动物就会从化石记录中全体彻底消失。到最后,人们所触及的那个世界不仅在我们的世界之前,甚至是在巨大的爬行动物所占据的那个世界之前。

居维叶对于生命史的观点是:悠长不定,满是不再存世的奇妙生物。这似乎会让他自然而然地成为进化论

的拥护者。但实际上,居维叶反对进化论——或者是它当时在巴黎的名字“物种转变论”(

transformisme

)。他甚至还会不遗余力地去羞辱任何推广这一理论的科学同仁,而且似乎做得很成功。奇怪的是,正是那些让他发现了“灭绝”的科学技术,令他认为进化论如此荒谬,如同魔毯一样不可能是真的。

的拥护者。但实际上,居维叶反对进化论——或者是它当时在巴黎的名字“物种转变论”(

transformisme

)。他甚至还会不遗余力地去羞辱任何推广这一理论的科学同仁,而且似乎做得很成功。奇怪的是,正是那些让他发现了“灭绝”的科学技术,令他认为进化论如此荒谬,如同魔毯一样不可能是真的。

正如居维叶喜欢宣称的那样,他信任解剖学。这门科学让他得以从大象的骨头中区分出猛犸的骨头,让他能够把别人当成人类的骨头鉴定为大地懒。他对于解剖学的认识核心是他称之为“部分之间的相关性”的概念。具体来说,他认为一只动物的各个部分都要彼此融洽,并为其特定的生活方式做出最优设计。举例来说,一只肉食动物会有适于消化肉的肠道系统。同时其上下颌会:

被构造为适合吞咬猎物;爪子适合抓住和撕扯猎物;牙齿适合切断并分割猎物的肉;整个运动系统的器官适合追赶和捕捉猎物;感觉器官适合从远处发现猎物。

与之相反,有蹄的动物肯定是草食动物,因为它“没有办法抓住猎物”。它的“牙冠是平的,用来磨碎种子和草”,而上下颌可以做侧向运动。这些部件中的任何一环如果被替换掉,那么整体在功能上的完整性就会被破坏掉。一只动物降生之后,如果牙齿或感觉器官由于某种原因不同于它的父母,那么它将没有办法存活,更不要说产生一种全新的生物了。

在居维叶的时代,物种转变论最主要的支持者是他在法国国家自然历史博物馆的一位前辈,让-巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)。拉马克认为,有一种“生命的力量”推动着生物体变得越来越复杂。与此同时,动物以及植物常常不得不去适应其所处环境发生的改变。为此,它们要调整自己的生活习性。反过来,这些新的习性会产生身体上的改变,而这些改变会传给它们的后代。在湖中搜寻猎物的鸟类会在触及水面时伸展脚趾,由此最终发展出带蹼的脚,变成了鸭子。鼹鼠在地下活动,不再使用视觉,于是经过很多代之后,它们的眼睛变得又小又弱。拉马克本人坚决地反对居维叶的灭绝概念,因为他无法想象能有任何进程可以彻底消灭一种生物。(有趣的是,拉马克唯一能够容忍的例外就是人类。拉马克同意人类或许能灭绝掉某些生育率低的大型动物。)居维叶所认为的“消失的物种”,在拉马克看来只不过是全都发生了彻底的转变而已。

动物可以适时地改变自己的身体类型,这种想法在居维叶看来是荒唐的。他曾经对这种理论冷嘲热讽道:“鸭子因为潜水就变成了狗鱼;狗鱼碰巧上了陆地就变成了鸭子;母鸡在水边寻找食物,尽力不让自己的大腿打湿,它们做得太棒了,大大延长了双腿,就变成了鹭或鹳。”

他还发现,木乃伊能够成为反击“物种转变论”的决定性证据——至少在他看来如此。

他还发现,木乃伊能够成为反击“物种转变论”的决定性证据——至少在他看来如此。

拿破仑入侵埃及以后,法国人同往常一样抢走了他们感兴趣的一切。在成箱运回巴黎的战利品中,有一只猫的木乃伊。

居维叶对其进行了研究,寻找转变的迹象。但他什么也没找到。从解剖学角度来讲,古埃及的猫与巴黎街巷里的猫没有区别。这就证明了物种是固定不变的。拉马克则反驳说,从古埃及的这只猫被做成木乃伊至今的这几千年,相对于悠长的时间来说只能代表“一个极小的时段”。

居维叶对其进行了研究,寻找转变的迹象。但他什么也没找到。从解剖学角度来讲,古埃及的猫与巴黎街巷里的猫没有区别。这就证明了物种是固定不变的。拉马克则反驳说,从古埃及的这只猫被做成木乃伊至今的这几千年,相对于悠长的时间来说只能代表“一个极小的时段”。

对此,居维叶轻蔑地回应道:“我知道有些博物学家过于依赖用一支笔所积累起来的上百万年历史。”

拉马克死后,作为同事,居维叶被要求写一篇纪念拉马克的悼文。居维叶写了,但不是为了歌颂,而是为了埋葬。在居维叶的笔下,拉马克是一个幻想家。就像“我们古老浪漫故事中的魔法宫殿一样”,他的理论构建在“想象的地基”之上,因此,虽然这理论或许能“取悦诗人的想象力”,却“一刻也经受不住解剖学家的检验,哪怕他只是曾经解剖过一只手、一个内脏,抑或只是一根羽毛”。

拉马克死后,作为同事,居维叶被要求写一篇纪念拉马克的悼文。居维叶写了,但不是为了歌颂,而是为了埋葬。在居维叶的笔下,拉马克是一个幻想家。就像“我们古老浪漫故事中的魔法宫殿一样”,他的理论构建在“想象的地基”之上,因此,虽然这理论或许能“取悦诗人的想象力”,却“一刻也经受不住解剖学家的检验,哪怕他只是曾经解剖过一只手、一个内脏,抑或只是一根羽毛”。

摒弃了“物种转变论”之后,居维叶却要面对断层的空洞。对于新的生物是如何出现的,他没有任何解释。他也同样无法解释为什么不同时期的世界会被不同类型的动物所占据。不过,这些似乎并不会让他感到困扰。毕竟,他的兴趣不在于物种的起源,而是物种的终结。

在居维叶最早提出他的理论时,他曾经暗示自己知道灭绝背后的驱动力所在,即便他并不清楚其具体机制。在他的演讲“象的物种——现存物种与化石物种”中,他提出乳齿象、猛犸以及大地懒灭亡的原因都是“某种巨大的灾变”。至于具体是哪种类型的灾变,居维叶不太愿意做出推测:“我们不应该将自己置身于这些问题所引发的无穷无尽的猜测中去。”——不过,当时的他似乎相信一次灾难就足够了。

后来,随着他的灭绝物种名单不断加长,他的立场也改变了。居维叶认定曾经有过多次大灾变。“地球上的生命常常受到可怕事件的干扰,”他写道,“不计其数的生物成为这些灾难的受害者。”

就像他对于“物种转变论”的态度一样,居维叶对于大灾变的信念与他对解剖学的笃信是一致的,实际上前者也正是后者的引申。既然动物都是有功能的单位并与其生活环境高度适应,如果只是发生一些平淡无奇的事情,它们没有理由会灭绝。即便是当今世界上已知最具破坏力的事件,比如火山爆发或森林大火,也不足以解释物种的灭绝。遇到这类事情,动物只须前往别的地区就能存活下来。

因此,造成灭绝的改变必然要发生在更高的量级上,以至于动物们无法应对。他自己或任何其他博物学家都不曾观察到的这种极致事件,恰恰是大自然反复无常的又一表现:在远古,大自然的运作方式曾经很不同,远比现在的情况更强烈、更狂野。

因此,造成灭绝的改变必然要发生在更高的量级上,以至于动物们无法应对。他自己或任何其他博物学家都不曾观察到的这种极致事件,恰恰是大自然反复无常的又一表现:在远古,大自然的运作方式曾经很不同,远比现在的情况更强烈、更狂野。

“大自然的运作进程已经中断了,”居维叶写道,“大自然改变了前进的方向,她今天所使用的这些手段,都不足以实现她过去所完成的事情。”居维叶花了几年的时间来研究巴黎周围的岩石构成,他和一位朋友一起完成了巴黎盆地的第一份地层学地图——在这项研究中,他也看到了大灾变的证据。岩石显示,这一地区在不同的时间点曾被淹没。居维叶发现,从一种环境到另一种环境的转变——比如从海洋到陆地,或是从海洋到淡水——“一点也不慢”,反而是由突然出现在“地球表面的巨大变革”所导致的。这些变革之中最近的一次,一定就发生在不太久远的过去,因为其所留下的痕迹无处不在,显而易见。居维叶相信,这次事件就发生在有历史记载之前。他注意到,包括《圣经·旧约》在内的许多古代神话和文献都曾提及,在现有世界秩序之前,曾经发生过某种灾难——通常是一场大洪水。

周期性的大灾变导致了全球性的破坏——居维叶这一想法事实上与他最初的那些发现一样具有影响力。他关于这一问题的主要论文于1812年以法文发表,立即就被转译为英文,并传到了美国。当时还出现了德文、瑞典文、意大利文、俄文以及捷克文的译本。但是,很多内容在翻译的过程中遗失了,或者至少是误读了。居维叶本来的论文明确地表明与宗教无关。他引用《圣经》时只是作为(并不完全可信的)众多古代文献之一,其中还包括印度的《吠陀》和中国的《尚书》。这种将不同宗教并列讨论的行为对于英国教会的牧师们而言是不可接受的。而在牛津大学这类机构中,牧师们都是教务人员的一部分。当居维叶的论文被翻译成英文时,它被巴克兰等人解释为挪亚洪水的一个证明。

今天,居维叶理论的证据基础已经被证明是错误的。令他确信就在有记录的历史之前发生过一次“变革”(被英国人解读为大洪水的证明)的那些地质证据,实际上是最后一次冰川期所留下的岩屑。巴黎盆地的地层学分析所反映的并不是大洪水突然的“爆发”,而是海平面的逐步变化以及板块构造运动的结果。我们现在知道,在这几件事情上,居维叶都错了。

另一方面,居维叶某些最离谱的论断最终却是令人惊讶地精确。地球上的生命的确曾经被“可怕的事件”所破坏,而且有“不计其数的生物”成了这些事件的受害者。这些事件无法用当前正在发挥作用的力量去解释。大自然的确偶尔会“改变前进的方向”。而每当这种时候,“运作进程”就会被打断。

与此同时,在美洲乳齿象的问题上,居维叶的正确性几乎达到了匪夷所思的程度。他断定,这种生物灭绝于5000多年前,同一场“变革”也毁灭了猛犸和大地懒。事实上,美洲乳齿象消失于约1.3万年前。这个物种的终结属于更大的一波物种集体消失,我们今天称之为巨型动物群大灭绝(megafauna extinction)。这一事件与现代人类的扩张是同时发生的,也越来越被认为是后者所造成的结果。从这个意义上来说,居维叶所认识到的那次恰恰发生在有记录的历史之前的危机,其实正是我们人类。