十六世纪九十年代初,年轻的莎士比亚在伦敦的戏剧界初露头角,拿出他的习作——历史剧《亨利六世》和观众见面,就受到欢迎。这使他蛮有信心地把英国那一段风云变幻、多灾多难的历史一本又一本地往下写,在观众的支持下,终于完成了规模宏大的《亨利六世》三联剧(约1591~1592)。莎士比亚的戏剧生涯可说有一个良好的开端。

更可喜的是,他理解他的观众期待着三十年“玫瑰战争”在舞台上有一个有始有终的交代,因此紧接着三联剧搬演的史迹,又添上了《理查三世》(约1592~1593),把三联剧扩伸为首尾完整的四联剧。正是这第四个历史剧的出现,使青年剧作家第一次取得了空前的成功。

在长期激烈的内战中,约克王族取得了最后胜利,英国王冠落到了爱德华四世的头上,当莎士比亚写到这段史实时(《亨利六世》下篇,第三幕第二景),有一个角色跳进了他的创作视野,激发起他极大的兴趣,他有意用浓墨把这个人物的性格勾勒得格外鲜明突出——此人就是追随爱德华兄长、以前并不太受注目的格洛斯特公爵(后来的理查三世)。他的独白向观众吐露了内心深处的阴暗思想,表明了他天生是一个阴谋家、野心家——兄长刚坐上王位,这位四弟已在暗中觊觎他的王冠了:

我就只能梦想王冠来构筑我的天堂了,

在我有生之年,我将视这人间为地狱,

直到有朝一日托着我这颗脑袋的畸形

躯干上箍上一顶荣光闪闪的王冠为止。

他很清楚,哪怕爱德华四世绝子绝孙,根据传统的王位继承法,挡在他前面比他有优先权的多着呢,怎么也轮不到他。他决心用血淋淋的刀斧,披荆斩棘,杀出一条通向王座的捷径。除了刀斧他还有一手呢——杀人不见血的奸诈虚伪:

哼,我可以微笑,我可以笑里藏杀机,

我可以面对伤心之事大声说“满意”,

我可以虚情假意情不由衷地泪流满面,

还可以视场合而装出各种不同的嘴脸……

我善变颜色,比变色龙还要胜出几分……

还能教杀人不眨眼的马基雅弗利一手。

这样的事我都能,难道弄不到王冠戴?

嘿,即便它再远些,我也定要摘了来。

这一段心血来潮的长篇独白,有声有色,淋漓尽致;可是安插在整个戏剧情节里,却有些不着边际,游离于剧情之外。由此也可以见出,莎士比亚在动笔撰写《理查三世》之前,主人公的形象已酝酿在他的脑海中多时了,也可以说,这个传说中的人物已活在他的心目中了。一旦动笔,必然会吸引他全力以赴。果然,理查三世不愧是年轻的剧作家迄今为止所创造的(也可以说过去伦敦舞台上从未出现过的)天字第一号最富于艺术魅力的反面人物,最叫人忘不了,最能显示出剧作家的令人赞叹的才华。

论者认为,理查三世的出现于伦敦舞台上,可以看作年轻的剧作家行将结束他受旧剧、受马洛、受基德影响的实习阶段,以后他将要努力开拓自己的艺术路子,试图自立门户了。

史剧开始,理查上场就是一大篇独白,他痛恨欺人的造化把他弄成个畸形的丑八怪,既然他没法讨得美人们的欢心,“我横下心来做一名坏蛋”。这番话和他在上一个剧本中的独白是前后呼应的,振振有词地怨恨老天对他不公平,给了他一个丑陋的外貌,他痛苦的内心这才变成了黑心黑肺。其实这外貌和内心世界的关系完全可以倒过来说,也许更确切些:正因为他内心太丑恶了,他的外貌在人们的心目中才格外地丑陋。

他正这么说着,被押送到监狱去的克莱伦斯公爵(他的三哥)一路走来了。克莱伦斯排行在前,有相对的优先继承权,因此,成了他通往王位的道路上第一个要拔除的障碍。可是陷害他下狱的理查偏要扮演成一个有情有义的好兄弟,为哥哥蒙冤受屈感到气愤,分手时还假意哭泣着和他拥抱,还保证:“你在大牢里待不长,我定要解放你。”听口气,似乎这位好兄弟一心要尽快救他出狱,克莱伦斯哪儿想到,所谓“待不长”、“解放你”,言外之意是马上会派两名杀手闯入牢房,打发他早早离开人世。

不仅人前一套,人后一套,理查还最喜欢说正反两层意思的话,像他自己所夸耀的“一语双关,话里有话”。这话里有话,他自己肚里明白,台下的观众也听出了弦外之音,蒙在鼓里的只有可怜的对方。这里就产生了一种戏剧性效果——有时甚至带一些喜剧性色彩。

他要扮演的下一个角色简直令人难以想像。

正值妙龄的安妮贵夫人披着丧服、扶着她公公亨利六世的灵柩上场了。她对着先王的遗体泣诉道:“同一个凶手残害你、也杀害了我夫君!”她诅咒那狼心狗肺的刽子手,“胜过我诅咒毒蛇、毒蜘蛛、癞蛤蟆,一切爬行的毒虫!”正在这时候,这条被诅咒的毒蛇,这有杀夫杀公公之仇的刽子手出现在她面前了,挡住了那支小小的出殡队伍的去路。

就在被他杀害的亨利六世的遗体旁边,理查向悲愤交集的安妮宣称,除非进入她的闺房和她同床共枕,他的生命就是在受罪。他摇身一变,成了一个“流不尽相思泪”的大情人,诉说道:“你的美就是我的白天,我的命。”“让你丧失了你的丈夫,原为了要帮助你得到更好的夫君。”他甚至跪倒在她面前,撕开衣衫,赤裸着胸膛,把佩剑交到她手里,表示不惜把生命交付给了她,生和死听凭她发落。

他的花言巧语,他的强词夺理,他挤出的两行“相思泪”,加上他做尽做绝的戏剧性表演——尤其最后使出了这豁出去的一招,竟把这个涉世不深的少妇迷惑住了。她动摇了,终于失去了戒心、理智,可悲地落进了刽子手的魔掌。

为了免得观众像安妮那样,当真以为这个杀人不眨眼的魔王居然动了怜香惜玉的柔情,真的是一个情哥儿在求爱,莎士比亚在事前就让理查向观众交了底,把三哥打发上天去之后,下一步他就要娶安妮做妻子:

是我杀死了她丈夫、她公公,又怎么样?

要补偿这小妞儿,最简便的办法莫过于

既做她丈夫,又充当她的公公。

这主意我打定了,决不是为了什么爱,

只为了我私下另有个阴谋在心头。

原来他手头极有限的财产和他无限膨胀的野心极不相称——“我公爵名下的采邑不值半文钱”,要办天大的事又怎么能缺乏雄厚的财力呢?使他着实眼红的是安妮的父亲留给她富可敌国的产业,因此这个当街跪在安妮面前的“情郎”并不是向她本人,而是冲着她巨大的财富求爱。

在人前,理查永远戴着他的假面具(而这假面具又一副一副在变换着),可是在人背后,又总是拿出他真面目来面对台下的观众——在每一次独白中,假我不见了,他的真我跳出来了。安妮落进了他的圈套之后(临别时,她手指上套上了他的戒指),他多么得意忘形啊,仿佛要请台下的观众给他评一下:

天底下有像我这样向女人求爱的吗?

天底下有像我这样把女人弄到手的吗?

他喜气洋洋,甚至带几分“天真”,说是他今后更要看得起自己了:

只怕我一向把自己错看了,小看了吧,

我敢说,在她眼里——虽然我自己看不到,

原来我还是好一个少有的美男子呢。

可是哪怕安妮让他的虚荣得到了最大的满足,哪怕安妮将要带给他最渴求的财富,他还是露出了狰狞的面目向观众交代道:“我要把她弄到手,可不打算长久留着她。”安妮还没成为他的妻子呢,还没改姓他的姓呢,她的名字已列入他下一步计划谋杀的黑名单了。

理查不断把自己的阴谋诡计向观众交底,同时也是在向观众交心,带着特殊的感情色彩,很有特点。他陷害了克莱伦斯,又让这可怜虫反而把希望寄托在他这位“好兄弟”身上。他望着被押往牢狱去的囚犯的背影,心里不知有多高兴,他的“幽默感”来了,表现为一声黑色幽默的冷笑、狞笑:

去吧,踏上你一去不回的道路吧,

单纯老实的三哥啊,我就爱你这一点;

要不了多久,我就要送你上天去了——

要是老天爷肯接受我这份礼。

几乎所有在理查周围的人物都被他蒙蔽了,永远只看到他的假我,以为这就是他本人。侍从大人黑斯丁不知道理查已把目标瞄准了他,大祸临头之前还这么说到他:

在基督教国家中,我看再没谁像他了——

是爱,是恨,都清楚地写明在他脸上,

你只消看他的脸,就知道他的心。

唯独我们台下的观众既看到了他的假我,又看到他毫不隐瞒的真我,因之不免产生了一种像上帝般居高临下、洞察一切的优越感;又怀着莫大的兴趣注视着这个“假我”,怎样凭着他非凡的作恶手段,一步步实现“真我”的阴谋。

阴险毒辣的理查所作所为使人毛骨悚然,可是他又把台下的观众拉住不放,观众成了他唯一可以无话不谈的“知己”。他每一个谋算、每一步行动、每一个思想活动,都要向观众交底交心。这交流型的独白和哈姆莱特的封闭型的独白有很大的不同。丹麦王子的独白是一种出声的思维活动,偶然给我们听到了,他的心声把观众引进了他的内心世界的深处;理查三世的独白在很多场合都是面对着台下的观众,仿佛台上台下在进行思想交流,让观众和发展中的戏剧情节始终保持紧密联系。这个冷酷的没有人性的魔王因之给自己增添了几分人情味。在观众的眼里,他既是卑视众生、践踏众生、在政治舞台上表现为独来独往的超人;同时又是一个可以理解的、在一个激烈的权力斗争的肮脏世界里被膨胀的政治野心驱使着的狂人而已。在伊丽莎白时代的舞台上,这种面对着观众的交流型的独白,产生了一种独特的艺术效果。

理查随机应变,在人前扮演着一个又一个角色:好兄弟、好叔父、大情人、好朋友、忠厚的老实人等等。他所扮演的最伟大的角色,表演得最为淋漓尽致,让人叹为观止、拍案叫绝的该是在“劝进”一场(第三幕第七景)中他所扮演的那个视人间的荣华富贵如浮云、洁身自好、一心侍奉上帝的理查了。角色的内心和表象间的反差再没有这样强烈,真用得到这么一句话:既要做婊子,又要立贞节牌坊。我国读者,当初看够了一批跳梁小丑(四人帮)在政治舞台上的丑恶表现,读到这里,仿佛在这个涂脂抹粉的阴谋家身上看到了他们的原型,感触必然是尤其强烈。

他处心积虑,亲兄弟被谋杀了,两位小王子被幽禁在古堡中,另外两个侄儿(三哥的“小杂种”)神秘地“失踪”了,一声令下,四个保王党立即被处决了。他每一个行动都朝着既定的目标靠近一步。通往王位的道路上的障碍几乎都给扫除了,眼前所要做的只是制造社会舆论、发动声势,他就可以名正言顺地登上英王的宝座,如愿以偿了。

但两位王子究竟只是被禁锢着,人还在,这是理查的一个心病,必须剥夺他们的王位继承权,扬言他们是非婚生的孩子,是野种。不仅这样,理查走得更远,他嘱咐亲信向聚集在市政厅的市民们宣称,连爱德华四世都不是正宗嫡系,当初——

我母亲肚子里怀着这荒淫的爱德华,

我父亲,高贵的约克公爵,正出征法兰西,

论日期,按月份,扳着指头来推算,

这出生的孩子不该是他下的种。

就凭他那一副相貌也可以看出,

根本不像我父亲,那高贵的公爵。

我们看,连自己的老娘公爵夫人都可以抛出去在人前侮辱,给她编造偷汉子的丑闻,那么为了夺取那顶王冠,他还有什么做不出的呢?更妙的是他自知理亏,不得不又心虚地添上一句,嘱咐他的心腹道:

这些话,要轻描淡写,一笔带过,

这你也知道,大人,我老娘还活着呢。

这惟妙惟肖的心理刻划真可说是剧作家的神来之笔。

他的党徒率领着伦敦市长和一群市民上门来了,一幕劝进和推让的闹剧开场了。理查故作姿态,拒不接见,传话出来,他正“沉浸在圣洁、敬神的冥思中”,外界的俗事别来打扰。推三阻四之后,只见理查手捧一本祈祷书,左右两边有两个被收买了的主教陪同,俨然是个圣徒,出现在二楼的走廊上。他的党徒表现得忧心如焚,代表市民们提出“正义的请愿”,在王国多难之秋,请求身为王朝嫡系的他,挺身而出,接受王位吧。

理查在楼廊上诚惶诚恐地回说道:

只恨我没出息,缺少那雄心壮志;

我一身全都是大大小小的缺点,

我哪敢去继承大业,只配躲起来……

甚至还假惺惺地提到了王太子,他“怎敢违背天意,剥夺他的名分”。就这样,他这边只管推,冠冕堂皇,那一边连劝带逼,配合得恰到好处。经过几个回合,戏演足了,够热闹了,理查这才按照事前商量好的既定方针,“要像大姑娘似的,嘴里只管说‘不’,其实是半推半就”,改换口气道:

诸位硬要我听从命运的安排,

不管我愿不愿意,去挑起那重担子——

既然是这样,我只好任劳任怨……

有上帝明鉴,想必你们也看到了,

我本人没一丝一毫虚荣的念头。

于是公爵府的大厅里立即响起了党徒们的一片欢呼:“理查万岁!英格兰国王万岁!”

狡猾奸诈的理查在各个场合都显示出他是一名出色的演员,在他扮演一个面冷心热,像大姑娘般半推半就的角色时,简直神了,这演技可说达到炉火纯青的境界了。

对于阴谋家、野心家,人们恨之入骨。可是莎士比亚的大手笔却赋予这一个阴谋家难以抗拒的吸引力,你看,他竟是那么善于进入角色,一个少见难得的演员呢。他那独特的艺术魅力表现为《理查三世》在舞台上始终是一个受欢迎的剧目,历来著名的英美莎剧演员都乐于扮演这个大坏蛋。

很值得注意的是,在劝进场面里的不开口的哑角——伦敦的市民们,不仅在公爵府的大厅里,前一天他们在伦敦的市政厅里,扮演的同样是哑角。党徒们为制造舆论声势,滔滔不绝地把大坏蛋捧上了天,要求在场的市民们“为爱护自己的国家”,跟着一齐高呼:上帝保佑吾王理查!偏是市民们你看我,我看你,就是不吭声,被党徒们斥之为“不开口的木雕”;他们的心里可是雪亮,爱憎分明,不吭一声,让台上的党徒们下不了台,这也是下层人民(所谓“沉默的多数”)的一种政治表态啊。

在帝王将相把持的政治世界里,莎士比亚总是给予小人物一个露面的机会,倾吐他们的心声。正当理查紧锣密紧鼓准备篡位夺权,有个公务员挟着一卷公文上场了(第三幕第一景),他要去广场当众宣布被判处极刑的侍从大人罪有应得。他可是老公事,一眼识破了那一份未经审判的判决书矛盾百出,只是拿来遮人耳目的幌子罢了。他感叹道:“有哪个笨蛋一眼看不出这里自有巧机关?”

对于双手沾满鲜血的暴君理查,我们首先站在伦理道德的立场,憎恨他,谴责他。但是莎士比亚似乎不止一次地有意提示我们,对于他的所作所为还可以从另一个层面看得更深入些。“暗杀”这一场戏(第一幕第四景)因此值得谈一下。

好些莎剧,像《理查二世》、《约翰王》、《麦克贝斯》等,都有暗杀、行刺的场景,往往是一声猛兽般的吆喝,激起一阵惊喊、惨叫(还有受难者的哀求、怒斥)一刀子捅下去就完事了,很少看到像这个史剧中那样,被收买的杀手竟然理直气壮地和受难者进行一场对话——在道义上和受难者评一个理,寸步不让。

现在两个杀手闯进牢房来了,克莱伦斯(理查的三哥)呼吁道:上帝制定法典,告诫众生不得杀人,谁触犯天条,报应落到谁头上——“上帝挥舞着惩罚的鞭子”。可说是义正词严,却没想到给两个杀手顶了回去:“眼前这报应同样要落到你头上。”——他曾向亨利六世宣誓效忠,却背信弃义,拔出奸诈的利剑刺向王太子的胸膛,那么“你怎么能呼吁上帝来惩罚我们?——你自己肆意践踏了上帝的法令!”

克莱伦斯又转换话题道:上帝惩罚那作恶的人,要的是天理昭彰,众目睽睽,“你怎能代替他执行天道呢?”凶手反驳道:“那么谁让你充当上帝的行刑者?——用致命的利剑血溅了那年轻有为、一表人才的王太子。”

利刃高举在行凶者的手里,道义站在遭难者的一边,这向来的格局被打破了。眼前那两个行凶者,声色俱厉,俨然充当了“上帝手里的惩罚的鞭子”。

理查践踏人间的道德准则,丧尽天良,干尽坏事,却总是得心应手,处处得逞,这岂不在客观上为血腥的暴君助长威风?可是透过那个乌烟瘴气的政治世界,这个历史剧的深层含义逐渐透露出来了。那些政客们,像当着临终的老王发假誓的侍从大人、为虎作伥的白金汉公爵等,都是罪有应得的政客,最后都遭到理查的毒手;这黑吃黑的理查本人岂不也是不自觉地充当了“上帝手里的惩罚的鞭子”?

随着剧情的进展,越来越清楚地显示出剧作家持冷峻的批判态度。他冷眼看着暴君一旦爬上了他野心的顶峰,事物的发展就处处和他的预谋背道而驰了。剧作家特地用一场戏标志出了那急转直下的转折点。

杀手向他汇报:事情已经办妥(两位王子被谋杀了),这个暴君私下算计道:打发了他三哥,又囚禁了他儿子,他女儿已被低三下四地嫁出去了(好剥夺这位郡主的王位继承权),妻子安妮已无疾而终(被毒死了),唯一使他不安的是伊丽莎白公主(她是继两位王子之后的王位合法继承人),一旦公主落到了政敌(海外的里士满伯爵)手里,对方就可以名正言顺地向他讨头上的王冠了。他决定要抢在前头,把公主弄到手。

公主的两个亲兄弟、叔父、两个舅父、异父兄弟,一个个都被理查杀害了,现在这个恶魔似的叔父却向侄女求婚来了。他再一次扮演了一个情人的角色,振振有词地劝导王后,为国为民,为她本人,为她女儿,应该把公主嫁与他这个好叔父,为一国之后。王后似乎终于被他说动心了,犹豫地问道:“我当真该劝说我女儿来成全你吗?”还同意很快把公主的心意告知他。他望着回后宫去的王后的背影,冷笑道:“软心肠的傻女人——浅薄,心眼儿又活!”他以为他厚颜无耻的求婚又一次成功了。

没想到这一回却是他上当受骗了。王后只是在敷衍他,为了保护自己的女儿,扮演一个似乎已上了钩的“傻女人”,其实转过身来,她私下一口答应了里士满伯爵的求婚——这正是理查最担心的事。从此他走上了下坡路,直到最后的灭亡。

里士满出兵讨伐理查三世。决战前夕,千夫所指的暴君从一连串噩梦中惊醒过来,心惊肉跳地喊道:“理查可是爱理查呀!——那是说,我只有我。”他从没有为自己罪恶的一生产生过丝毫的忏悔,他只预感到末日来临的恐惧,只觉得被摒弃在人类社会之外的孤独感多么可怕!

我绝望呀!有哪个是爱我的?没有!

我今天死去了,又有哪一个来哭我呢?

干吗要来哭我呀?我问我自己——

自己都看不出有什么好怜悯自己的。

人生对于他已成为一堆灰烬,没有一丝一毫的意义了。然而他还是全副武装,冲向战场,作垂死的挣扎。面对着像潮水般涌来的千军万马,而他已从战马上被打落下来,情危势急,他声嘶力竭地喊出了:

一匹马!一匹马!拿我的王国换匹马!

这里有多么强烈的讽刺意味啊!他双手沾满鲜血,用尽心计手段,一步一个血印,爬上了宝座,建立起他那罪恶的王国,却只落得拿他的王国去换取一匹他想换而换不到的战马!

理查三世恶贯满盈,战死在沙场,历时三十年的“玫瑰战争”终于结束。伦敦观众在舞台上重温这一段腥风血雨的历史,欣慰地感到噩梦已成过去,在新的都铎王朝统治下,和平与繁荣,终于降临到英国的国土。

The Tragedy of King Richard III

理查三世

英王爱德华四世

王后伊丽莎白

王太子爱德华 (威尔士亲王)

王子理查 (约克公爵)

太后 (约克公爵夫人)

乔治的幼女、幼子 (玛格丽特,爱德华)

安妮贵夫人 亨利六世的王太子(爱德华)的寡妇

亨利六世的寡后 (玛格丽特)

利佛斯伯爵 王后的兄弟

沃恩爵士

约克大主教

伊利主教

黑斯丁勋爵 宫廷侍从大人

白金汉公爵 理查的心腹

红衣主教

两主教 理查的奉承者

典狱长 (布拉肯伯雷爵士)

蒂瑞尔 杀手

两杀手

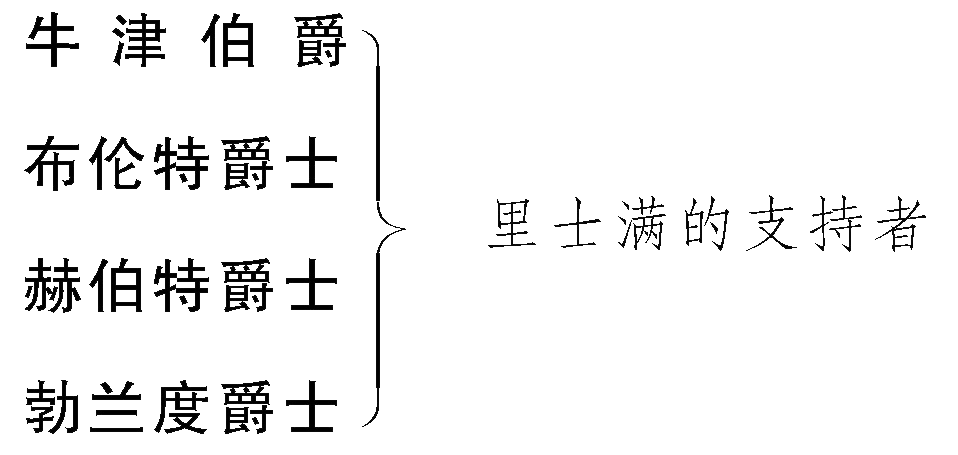

里士满伯爵 后为英王亨利七世

斯坦莱 (达比伯爵)里士满的继父

伦敦市长,郡长,文书,众市民,牧师,侍童,使者数人,

众随从,众卫士,众兵士等

场景

英国伦敦及其他各地