都说山雨欲来风满楼,但法国大革命到来之际,所有的人都表现出了令人吃惊的冷静和漠视。大家都知道似乎要发生革命,但却不知道要发生什么样的革命,更不知道革命会给大家带来什么。大家唯一知道并盼望的事情是,确实应该发生革命了。这是一场为了革命而革命的革命。

但是革命并没有向着具有建设性的方向发展,而是像撒旦显灵一般吞噬摧毁这一切。不错,君主制确实被消灭了,但是,被消灭的不仅仅是君主制,还有社会的秩序。它是一个巨大无比而又力大无穷的怪物,破坏似乎是它的天职,但却没有给我们留下值得肯定的东西。当我们抛弃了脏水的时候,被抛弃的还有那个脏水中的孩子。

在提醒哲学家、政治家们要谦逊谨慎方面,恐怕没有哪件事比法国大革命史更有效了,因为从来都没有过一个历史事件,能比它更伟大、更悠远、酝酿得更成熟却更无法预料的了。

即便是伟人弗里德里希

这种天纵之才,也未能预感到这场革命的到来。虽然他对此有所接触,却置若罔闻。非但这样,其实他早已遵循着大革命精神在行事。他不仅是大革命的先行者,甚至堪称大革命的代理人。然而,当大革命临近时,他却未能辨认出来。而在革命终于爆发的时刻,它表现得迥异于历史上的众多革命,独具特殊的新面貌,因而一开始未被人们觉察到。

这种天纵之才,也未能预感到这场革命的到来。虽然他对此有所接触,却置若罔闻。非但这样,其实他早已遵循着大革命精神在行事。他不仅是大革命的先行者,甚至堪称大革命的代理人。然而,当大革命临近时,他却未能辨认出来。而在革命终于爆发的时刻,它表现得迥异于历史上的众多革命,独具特殊的新面貌,因而一开始未被人们觉察到。

在国外,法国大革命成为闻名遐迩的事件。它几乎在各国人民心中滋生出一种模模糊糊的新时代即将到来的观念,一种变革与改良的朦胧希望,但无人猜得出法国大革命到底是什么模样。各国君主和大臣居然缺乏这种隐约的预感,这种预感使人民一遭逢大革命便“骚动”起来。刚开始,各国君主和大臣认为革命只不过是一场周期性疾病,各个民族的体质都很难规避,它只是为邻国的政治开拓新的领域,没有什么别的后果。倘若他们偶然说出了法国大革命的真谛,那也是不经意中说出的。1791年,德意志各国君主在匹尔尼茨聚会,确实宣称法国君主制所面临的威胁乃是欧洲所有旧的政权的共同威胁,它们同法国一样正面临危机,然而实际上,他们一点也不相信这番话,当时的秘密文件反映出,这对他们而言,只不过是巧立名目,以遮蔽他们的意图,或者在大庭广众之下对这些意图予以粉饰罢了。

在他们眼中,法国大革命是一次稍纵即逝的地方性事件。对他们而言,他们只需要从中坐收渔翁之利即可。鉴于这种观念,他们密谋策划,多方准备,组织成秘密联盟。猎物既然近在咫尺,他们便彼此争抢起来,既彼此分裂,又相互亲近。他们的准备称得上是照顾到了各个方面,偏偏未能预料到即将发生的事件。

英国人对自己的历史至今还有着非常清晰的印象。他们长时间实行政治自由,所以非常有见地与经验,穿越厚重的帷幕,他们确实窥到了快速逼近的伟大革命的面貌,可是他们没能辨别清它的形式,不知道法国大革命即将对世界的命运和英国的命运产生怎样的影响。大革命即将开始时,阿瑟·扬

正在法国游历,在他看来,这场革命已经到了一触即发的地步,但他对于这场革命的意义却毫不知晓,甚至以为大革命会扩大特权。他曾这样指出:“假若这场革命能够赋予贵族更多的优越地位,那么我认为,它便是弊远胜于利的。”

正在法国游历,在他看来,这场革命已经到了一触即发的地步,但他对于这场革命的意义却毫不知晓,甚至以为大革命会扩大特权。他曾这样指出:“假若这场革命能够赋予贵族更多的优越地位,那么我认为,它便是弊远胜于利的。”

自法国大革命开始之日,在埃德蒙·伯克

心中,仇恨之火便燃烧了起来,然而在某些时刻竟连伯克对大革命也没有定见。最初他以为,大革命将会削弱法国,甚至将法国颠覆。他说道:“不容置疑的是,法兰西的好战本领将长期匿迹,甚至会永远消失,继往开来的一代将如同那位古人所说——我们曾听闻,高卢人自己古时候曾以武力闻名。”

心中,仇恨之火便燃烧了起来,然而在某些时刻竟连伯克对大革命也没有定见。最初他以为,大革命将会削弱法国,甚至将法国颠覆。他说道:“不容置疑的是,法兰西的好战本领将长期匿迹,甚至会永远消失,继往开来的一代将如同那位古人所说——我们曾听闻,高卢人自己古时候曾以武力闻名。”

在正确判断历史事件方面,距离近的比不上距离远的。在法国大革命即将爆发之际,人们对革命将造就的事业并未有精准的认识。在众多陈情书里,我只寻觅到两份陈情书表达了人民的某种恐惧心理。人们惧怕的是王权——或者说是当时所指称的“宫廷”——继续享有压倒一切的优势。三级会议表现得唯唯诺诺,并且存在时间十分短暂,让人忧心忡忡。人们惧怕遭到暴力的袭击,贵族对此尤其忐忑不安。大量的陈情书指出:“御前卫队应宣誓绝不将枪口对向公民,即便是发生骚动或暴乱。”只要三级会议开得自由,所有的弊端都会消失殆尽;要实行的改革尽管是个巨大的工程,然而实行起来并不是一件难事。

可是,法国大革命依照自己的进程发展——随着魔鬼之头颅逐渐浮现,它那奇特狰狞的面貌便显露而出。法国大革命在将政治机构摧毁后,又将民事机构予以废除;在变革法律之后,又将风尚、习俗直至语言予以改变。法国大革命不仅捣毁了政府结构,接下来还动摇了社会基础,貌似最终要连上帝也一起清算。这场大革命很快便超越了国界,携带着前所未闻的种种手段、新的战术、致命的准则,也就是皮特

所说的武装的舆论,这个出奇强大的国家与诸帝国的阻碍进行对抗,将一顶顶王冠摔得支离破碎,将一个个民族蹂躏践踏,而且居然有这样的怪事:把这些民族争取到他们自己这边来了!随着这一切的爆发,人们的观点发生了变化。欧洲各国君主和政治家起初视为各民族生活中的司空见惯之事,摇身一变成为新鲜之事,它甚至与世上历来发生的一切对峙起来,然而它又这么普遍,这么恐怖,这么令人费解,以致面对这种现象,人类的精神渐次迷惘。一些人心想,这个闻所未闻的力量仿佛自生且永恒,人们无法阻止它,它也绝不会自动终止,它将把人类社会推向最终的彻底崩塌。许多人把大革命看作魔鬼在人世间发力。自1797年起,德·梅斯特尔先生

所说的武装的舆论,这个出奇强大的国家与诸帝国的阻碍进行对抗,将一顶顶王冠摔得支离破碎,将一个个民族蹂躏践踏,而且居然有这样的怪事:把这些民族争取到他们自己这边来了!随着这一切的爆发,人们的观点发生了变化。欧洲各国君主和政治家起初视为各民族生活中的司空见惯之事,摇身一变成为新鲜之事,它甚至与世上历来发生的一切对峙起来,然而它又这么普遍,这么恐怖,这么令人费解,以致面对这种现象,人类的精神渐次迷惘。一些人心想,这个闻所未闻的力量仿佛自生且永恒,人们无法阻止它,它也绝不会自动终止,它将把人类社会推向最终的彻底崩塌。许多人把大革命看作魔鬼在人世间发力。自1797年起,德·梅斯特尔先生

就曾这样说:“法国革命具有恶魔的特点。”反之,另一些人则在大革命身上察觉到了上帝的福音,它不仅要更新法兰西的面目,而且要让世界耳目一新,称得上要创造一种新人类。在当时的一些作家身上,都具有这种宗教色彩的恐慌心理,宛若萨尔维

就曾这样说:“法国革命具有恶魔的特点。”反之,另一些人则在大革命身上察觉到了上帝的福音,它不仅要更新法兰西的面目,而且要让世界耳目一新,称得上要创造一种新人类。在当时的一些作家身上,都具有这种宗教色彩的恐慌心理,宛若萨尔维

最初见到蛮族。伯克继续阐述他的思想,惊呼道:“法兰西何止是丧失了旧政府,简直丧失了一切政府,与其说法兰西必将成为人类的灾害与恐怖,不如说它几乎成了侮辱与同情的对象。然而,从这座被谋杀的君主制的坟茔里,却有一个可怕、庞大、超出人类全部想象力的丑陋的怪物走出来。这个丑陋的怪物径直向目的地奔去,不惧怕危险,也未因悔恨而止步,它漠视所有固有的准则,漠视所有常规的手段,谁要是不理解它的存在,就会被它摧垮。”

最初见到蛮族。伯克继续阐述他的思想,惊呼道:“法兰西何止是丧失了旧政府,简直丧失了一切政府,与其说法兰西必将成为人类的灾害与恐怖,不如说它几乎成了侮辱与同情的对象。然而,从这座被谋杀的君主制的坟茔里,却有一个可怕、庞大、超出人类全部想象力的丑陋的怪物走出来。这个丑陋的怪物径直向目的地奔去,不惧怕危险,也未因悔恨而止步,它漠视所有固有的准则,漠视所有常规的手段,谁要是不理解它的存在,就会被它摧垮。”

法国大革命的确如当时人们所感受到的那样非比寻常吗?的确如他们所言语的那样奇怪,那样颠倒天地和锐意改革吗?这场离奇而可怖的革命的真正意义何在?它的真正特点是什么?它的深远影响有什么?它具体捣毁了哪些东西?它又创造了什么?

对上述问题进行研究和论述的时机看来已经到来,现在我们所处的确切位置恰好能让我们得以更好地观察与判断这个伟大的事物。我们距离大革命已相当遥远,让我们只能稍微感受到那种使参与者激情万丈的耀眼的革命热情。同时,我们距离大革命仍然相当近,让我们可以深入到指引大革命的精神中去进行理解。而过不了多久,人们就很难做到这一点了。因为伟大的革命一旦成功,就会令产生革命的原因荡然无存,革命因其本身的成功,反倒会变得不能被理解了。

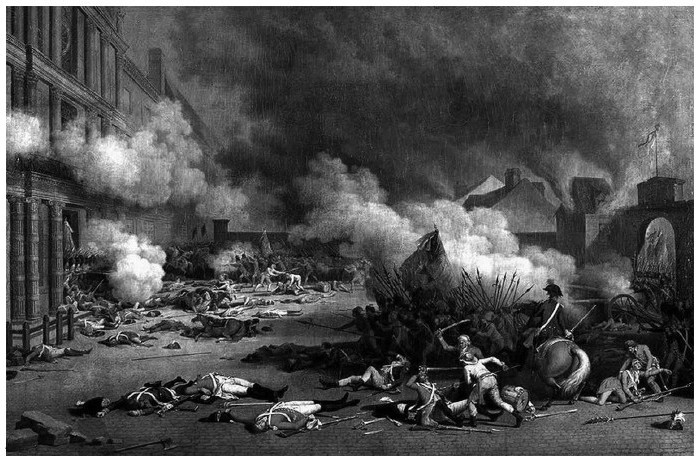

1792年8月10日,巴黎市民攻下王宫