石器时代是中国绘画的萌芽时期,伴随着石器制作方法的改进,原始的工艺美术有了发展。原始绘画技巧虽幼稚,但已掌握了初步的造型能力,对动物、植物等动静形态亦能抓住主要特征,用以表达先民的信仰、愿望以及对于生活的美化装饰。

伴随着社会分工的扩大,各种手工业得到了极大的发展,出现了所谓的“青铜文明”。统治阶级的需要带动了美术各门类的发展,绘画当然也不例外,有了长足的发展。在商代的多处墓葬中发现了残存的彩绘布帛,在商代王室的墓葬中更是发现了很多的木质品上的漆画残留。西周、春秋、战国时期都有庙堂壁画创作的情况被记载下来。

彩陶亦称陶瓷绘画,是指在打磨光滑的橙红色陶坯上,以天然的矿物质颜料进行描绘,用赭石和氧化锰作呈色元素,然后入窑烧制。在橙红色的胎地上呈现出赭红、黑、白诸种颜色的美丽图案,形成纹样与器物造型高度统一,达到装饰美化效果的陶器。原始绘画技巧虽幼稚,但已掌握了初步的造型能力,对动物、植物等动静形态亦能抓住主要特征,用以表达先民的信仰、愿望以及对于生活的美化装饰。

彩陶发源于距今约10000年前的新石器时代。人类在新石器时代伴随着相对定居的农耕文化一起发明了烧陶技术。彩陶的诞生到今天已有8000年的历史。彩陶记载着人类文明初始期的经济生活、宗教文化等方面的信息。彩陶文化分布广泛,延续时间长,从距今8000年到距今3000年左右,绵延了5000多年,跨越老官台、仰韶、马家窑、大汶口、屈家岭、大溪、红山、齐家等文化,在世界彩陶历史中艺术成就最高。

彩陶最早于1912年在河南渑池仰韶村新石器时代文化遗址中被发现,其后在甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、河北、山西、山东、江苏、四川、湖北等地陆续发现。

彩陶的器型基本上都是日常生活用品,常见的有盆、瓶、罐、瓮、釜、鼎等,在器型上很难看出来有其他特殊的用途。不过在仰韶文化遗址中,也曾发现用两瓮对合埋葬小孩的例子,瓮上凿一小孔,表达了原始人对再生的向往。

彩陶因时间的不同,分别属于不同的文化类型。

仰韶文化彩陶。仰韶文化距今大约7000年左右,是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期。它位于黄河中游地区,以黄土高原为中心,遍及河南、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏等地。仰韶文化的制陶工艺相当成熟,器物规整精美,多为细泥红陶和夹砂红陶,灰陶与黑陶较为少见。其装饰以彩绘为主,于器物上绘精美彩色花纹,反映当时人们生活的部分内容及艺术创作的聪明才智。另外还有磨光、拍印等装饰手法.造型的种类有杯、钵、碗、盆、罐、瓮、盂、瓶、甑、釜、灶、鼎、器盖和器座等,最为突出的是双耳尖底瓶,线条流畅、匀称,极具艺术美感。

半坡彩陶。最早发现于西安半坡,距今有7000年的历史。是我国彩陶文化历史较早、特点突出、影响较大的一个类型。半坡彩陶的遗址,在河流的岸边,因而半坡的彩陶有汲水尖底瓶、葫芦、长颈瓶,另外还有盆类、罐类,与今天的盆罐大体相似。半坡彩陶早期纹饰,多为散点式构图。也就是说,在一件器型上,装饰往往只占据器面的一小部分,纹样一般是自然形态的再现。半坡纹饰的形象可爱,表现了人类童年的天真稚气和与自然的亲切关系。仔细体味,有人与自然溶为一体的感觉,可以说是半坡人原始生活的记录。纹饰形象主要描绘了当时人们接触的动物,有奔跑的鹿、鱼纹、人面纹、蛙纹、鸟纹、猪纹以及由以上纹样两种或三种组合的纹样。也有一些单纯的任何纹样如折线纹、三角纹、网纹等。

▲人面鱼纹彩陶盆

马家窑文化彩陶。马家窑文化,1923年首先发现于甘肃省临洮县的马家窑村。马家窑文化是仰韶文化向西发展的一种地方类型,出现于距今5700多年的新石器时间晚期,历经了3000多年的发展。马家窑文化制陶业非常发达,其彩陶继承了仰韶文化庙底沟类型爽朗的风格,但表现更为精细,形成了绚丽而又典雅的艺术风格,比仰韶文化有进一步的发展,艺术成就达到了登峰造极的高度。陶器大多以泥条盘筑法成型,陶质呈橙黄色,器表打磨得非常细腻。许多马家窑文化遗存中,还发现有窑场和陶窑、颜料以及研磨颜料的石板、调色陶碟等。马家窑文化的彩陶,早期以纯黑彩绘花纹为主;中期使用纯黑彩和黑、红二彩相间绘制花纹;晚期多以黑、红二彩并用绘制花纹。马家窑文化的制陶工艺已开始使用慢轮修坯,并利用转轮绘制同心圆纹、弦纹和平行线等纹饰,表现出了娴熟的绘画技巧。彩陶的大量生产,说明这一时期制陶的社会分工早已专业化,出现了专门的制陶工匠师。彩陶的发达是马家窑文化显著的特点,在我国所发现的所有彩陶文化中,马家窑文化彩陶比例是最高的,而且它的内彩也特别发达,图案的时代特点十分鲜明。

半山彩陶。半山类型的彩陶,是在马家窑的基础上发展起来的,比马家窑更丰富;它的繁荣昌盛、雍荣华贵的风格是由饱满器型上的旋动结构的纹饰,黑红相间的色彩,线条的粗细变化,及锯齿纹、三角纹的配合,大图案里套小图案形成的。旋转而连续的结构,使几个大圆圈一反一正,互相背靠,互相连结,有前呼后应、鱼贯而行、连绵不断的效果,显示一种融合、缠绵的气势。与器型共同构成一种雄伟宏大的气势。半山期,是我国彩陶文化的高峰阶段,显示博大、成熟和完美的特色。

瓷上作品相对纸本更具张力,彩陶艺术中融合了艺术家的各种创作思想、风格、语言,创作出风格各异而又多姿多彩的艺术珍品,是我国不可多得的文化瑰宝。

将军崖岩画位于江苏连云港市海州区锦屏镇桃花村锦屏山南麓,是中国迄今发现的最古老的岩画,是东南沿海地区首次发现的岩画,是唯一反映农业部落原始崇拜内容的岩画,距今约4000年。著名考古学家苏秉琦先生称之为我国最早的一部天书。

将军崖岩画,位于江苏连云港市海州区锦屏镇桃花村锦屏山南麓的后小山西端,发现于1979年冬。其得名是由于将军崖岩画位于将军崖下的一个隆起的山包上,山包上有一块巨大的原生石以及在原生石下排放着的三块不规则的自然石,长约两米,其中一块身上布满大小不等而又规则的凿刻圆窝,史学家考定其为“石祖”和“石足”,为东夷部落主要的“以石为祭”的祭祀主体。三组岩画就围绕着这四块大石,排列在长22、宽15米的北、南、东三面。在岩画北侧的山岩上原有一个石棚,石棚里的崖壁上有一组“将军牵马”的岩刻。

在南北长22.1米、东西宽15米的一块混合花岗岩构成的覆钵状山坡上,分布着三组线条宽而浅,粗率劲直,作风原始,断面呈“V”形,面壁光滑,以石器敲凿磨制而成的岩画。这是中国迄今发现的最古老的岩画,是东南沿海地区首次发现的岩画,是唯一反映农业部落原始崇拜内容的岩画,距今约4000年。著名考古学家苏秉琦先生称之为我国最早的一部天书。

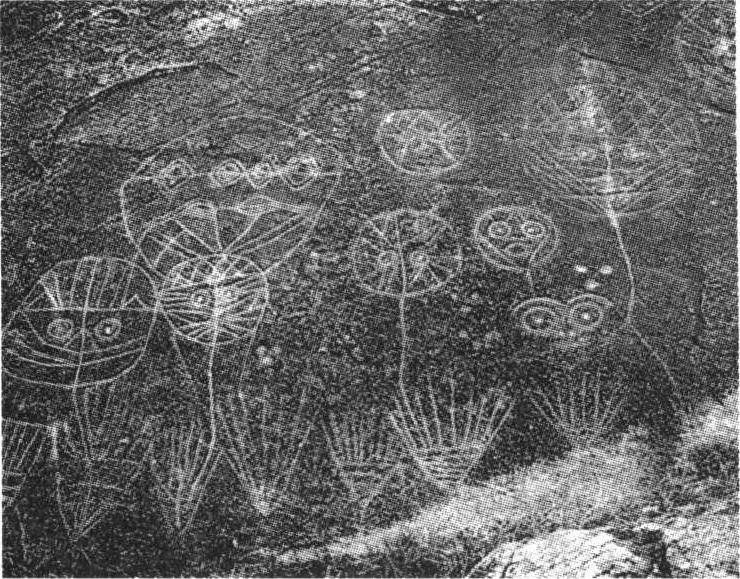

▲将军崖岩画

岩画分为3组。第一组位于西部,长4米,宽2.8米。刻有人面、兽面和禾苗图案,并有9个符号。最大的人面高90厘米,宽110厘米,头上刻一高32厘米、宽88厘米的尖圆顶饰物,上部为一复线半圆形图案,沿部刻有上下相对菱形的复线三角纹,中以弦纹分开。人面的口部与另一个人面的头部相接。眼睛以两条线勾出眼皮,再以3条横线表示眼睛。腮部刻有许多与五官无关的杂乱线条。其他人面的眼睛皆是在同心圆中加一圆点表示。人面大都有一条贯通的直线向下与禾苗图案相连。这一组还有两个不加脸框的人面图案,与龙山文化玉器、良渚文化玉器上的兽面纹极相似。禾苗图案分为2种:一种由下向上刻4~8根呈辐射状的线条;另一种是在第一种图案的下部加一个三角形,中刻几条横线或圆点。

第二组位于南部,长8米,宽6米。左侧刻一长6.23米的带状星云图案,中以短线分为4节,左上角刻一个宽14厘米的兽面。星云图案用大小不同的圆点或圆点外加圆圈表示。这组岩画的下侧主要是各种动物的头骨图案,眼、鼻、口、齿可辨,但无脸框。右上侧有3个排列规整的太阳图案:同心圆外加放射线14-21根3个圆心连接成直角三角形。在这些主体图案之间,刻有许多表示星云的圆点或短线构成的各种图像。

第三组位于东部,刻4个与古代传说中天神有关的人面,用短线和圆点表示五官,其中两个人面的头上刻羽毛状饰物,人面之间也间杂以圆点和符号。

三组岩画的中心相互倚迭着3块从别处搬来的石头,每块大小为长2米、宽1.5米左右,石表面分布着对称的圆圈图案,直径3~7厘米不等。东侧有一未脱离基岩的大石,长3.7米,高2.5米,上述遗迹似与东夷先民奉大石为社神“下有三小石为足”的祭祀风俗有关。

为了确保将军崖岩画的安全,1980年,连云港市人民政府指示停止对岩画下地层中矿藏的开采。中华人民共和国国务院办公厅于1981年6月组织文物、地质、采矿等方面的专家到现场讨论保护问题。1983年,岩画周围装置了保护栅栏,并成立了文物保管所。目前,岩画表面的裂缝已趋稳定。1988年中华人民共和国国务院公布其为全国重点文物保护单位。

在“风吹草低见牛羊”的阴山山脉,我国北方许多游牧民族创造了一朵艺术奇葩——岩画,阴山岩画是迄今为止我国已发现的岩画中分布最为广泛,内容最为多样,艺术最为精湛的岩画,不仅是世界上最早发现的岩画,同时也是世界上最丰富的岩画之一,是我国最大的岩画宝库。

东西绵延千里的阴山山脉,横亘在内蒙古自治区的中西部,它的南北草原广阔,气候条件宜人,是一个“风吹草低见牛羊”的地方。我国北方许多游牧民族,诸如:北狄、匈奴、鲜卑、突厥、回鹘(纥)、敕勒、党项、契丹、鬼方、山戎、蒙古等都有相继在这里生活过,并创造了灿烂的古代文化。近年来,在阴山山脉西段狼山地区,发现了我国北方游牧民族灿烂古文化中的一朵奇葩——岩画。

早在公元5世纪时,内蒙古自治区乌拉特前旗、乌拉特后旗、乌拉特中旗、磴口县境内的阴山岩画就被北魏地理学家郦道元所发现。他在著名的《水经注》中作了详细的记述。这些记载是世界上对阴山岩画最早的记录。然而在其后的若干世纪里,再没有人去问津。直到20世纪30年代未,中瑞西北科学考察团才发现了几幅岩画。对岩画的全面考察是从1976年开始的。此后,每年都有许多专家、学者和游人到巴盟境内考察和参观,先后共发现岩画1万多幅,其中做过拍照和临摹的岩画有近千幅。这些岩画不仅反映了阴山地区古代居民的信仰、美学观和世界观,同时也揭示了他们的游牧生活状况。

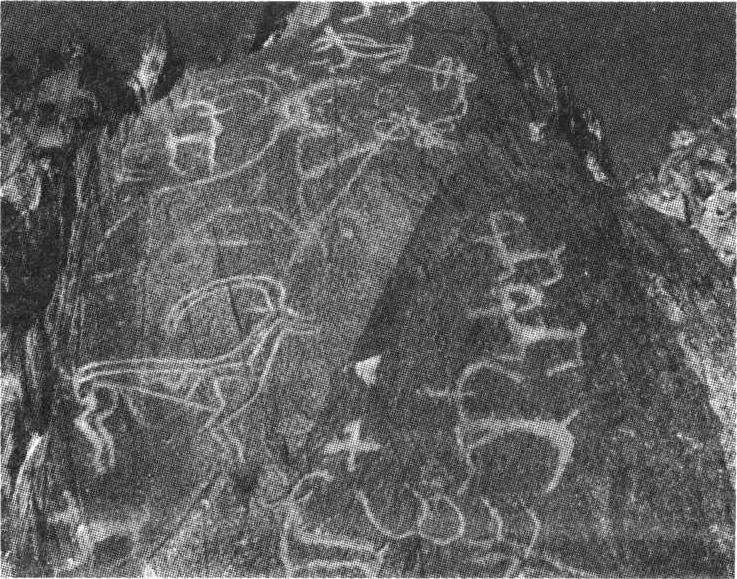

阴山岩画动物图案

阴山岩画分布非常广泛,最多的地方在乌拉特中旗南部的地里哈日山的黑山上,东西延伸5千米多。仅此一处,岩画就在千幅以上。在地里哈日山东北不远的山南坡和山顶部也有大量岩画和地里哈日山岩画毗连一起,成为一个岩画分布区。地里哈日山西南约8千米的瓦窑沟北山,每隔2至100米或稍远一些便有一处岩画,总数在9百幅以上。其次在蹬口县的北托林沟山地的黑石上,—般2~3米就有一幅岩画,最远间隔不超过10米,其总数在5百幅以上。

最密集的岩画群一个在默勒赫图沟一处迎北的崖壁上,东西约50米、高约20米,约有80个人头像组成;另一个在格和尚德沟中段的一块迎西的石壁上,宽约5米、高约15米,由50个个体画组成。

岩画面积最大的是乌拉特后旗大坝沟口西畔石头上的正方形岩画,面积约400平方米,被列为自治区重点保护文物。2006年05月25日,阴山岩画作为新石器至青铜时代石刻,被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。

阴山岩画的艺术特色质朴、生动,并具有浓厚的生活气息。岩画多以写实为基础,记录了人类童年及各个历史阶段的社会生活。题材来源于自然,来源于生活,再现作者亲身所处的自然环境。在构思、技巧和表现力诸方面,均显示出作者敏锐的观察力、朴实健康的美学观和惊人的艺术才华。阴山岩画并不是对自然原封不动的照搬,作者往往把从生活中捕捉来的形象给予想象性的加工,把表现对象简化到不能再简化的程度,并竭力突出作者的意图,因而使作品非常生动。许多运动物像动感强烈,或引颈长嘶,或回首短鸣,或慢步缓行,或四蹄腾跃;有的彼此含怒欲斗,有的相与舔吻亲呢。作者为了强调某一事物,运用夸张、对比和衬托的手法,突出作者表现的中心,如人与动物、动物与动物间斗争的图画,均在构图和比例上往往突出胜利者的形象,因而产生了强烈的艺术效果。

贺兰山岩画

贺兰山岩画是自远古以来活跃在这一地区的羌戎、月氏、匈奴、鲜卑、铁勒、突厥、党项等民族的杰作,时间大致从春秋战国到西夏时期。在南北长200多千米的贺兰山腹地,就有20多处遗存岩画。其中最具有代表性的是贺兰口岩画。众多岩画为我们了解和研究古代游牧民族的历史、文化、经济状况、风土人情提供了极为珍贵的文物资料,堪称是一处珍贵的民族艺术画廊。在贺兰山上万幅的岩画中,人面像极具特色,是世界上人面像最集中、图形最丰富的地区。贺兰山岩画自发现以来,它给人们的震撼和向人们提出的问题几乎同样多。

阴山岩画的作画方式主要有敲凿法和磨刻法两种。敲凿法是利用比画面石料硬度高的金属器或石器,在画面上打击成点,点连成画。用敲凿法制成的岩画,线条深浅不一,疏密不均。磨刻法亦称研磨法,用此法做成的岩画,痕深面光,断面成“U”形。此外,还有划刻法,即用金属工具划刻,其划痕细而浅,此类作品多为晚期作品。

岩画中还有颜料岩画,即用石灰和动、植物油调作颜料涂于岩石上的岩画。这类画数量不多,多为近代作品,且与喇嘛教有关。

阴山岩画是迄今为止我国已发现的岩画中分布最为广泛,内容最为多样,艺术最为精湛的岩画,不仅是世界上最早发现的岩画,同时也是世界上最丰富的岩画之一,是我国最大的岩画宝库。

春秋战国时期的青铜器中开始出现了一些以人和动物为纹样的装饰性绘画。表现内容涉及贵族宴会及音乐舞蹈等活动,以及描绘狩猎、采桑及激烈的战争场面。春秋以后诸侯争霸,各国为了富国强兵,积极实行奖励耕战的政策。贵族们讲究礼仪,过着极为豪华的生活。这些时代的变化为艺术创作提供了新的题材。

四川成都百花潭出土的战国时代的宴乐攻战铜壶上的纹样,以剪影的形式在器物上分层表现了采桑、射鸟、宴会宾客和水战陆战等多种人事活动情节。穿着长裙的妇女提筐携篮采摘桑叶,身体健壮的猎手们在水边拉弓射鸟,受惊的水鸟在天空中纷纷四散飞逃;宴会的主人正捧杯欢迎来客,厅堂前面有歌舞表演,一侧又有厨师在烹饪。战争的场面紧张而激烈:一边是双方在船上展开水上较量,战士们执戈持剑英勇厮杀,江中还有人潜水破坏对方船只;另一边表现攻城的情景,一方战士奋不顾身地攀登云梯企图攻上城头,而另一方坚守阵地英勇抵抗,用武器和投掷石头抗击对方的进攻。表现战争图像的青铜器还有河南汲县的水陆攻战纹铜鉴,上面共铸人物292个,多方面地表现了格斗、攻守等战斗情景。这些画面虽然还是图案性的平列组合,并缺少细部的描写,但在对重大主题的表现、对生活情节进行生动而精彩刻画方面都达到前所未有的水平,显示出那个时代不平凡的绘画技巧。

河北唐山贾各庄出土的镶嵌狩猎纹青铜壶,以减底阴刻和赤铜镶嵌出12个猎人执矛与野兽格斗的图案。人和动物皆作侧影,兽类中可辨的形象有野牛、虎、象,画面呈现出腾跃奔逐的情景,人的勇敢无畏和野兽的凶猛表现得相当鲜明生动。洛阳金村出土的一面铜镜的背面也有猎虎纹样装饰,其中战士斗虎的情节特别扣人心弦。凶猛的老虎已被逼到穷途末路,正回身立起反扑,而全身甲胄的骑马战士则毫无惧色而充满信心。这一异常精彩的人虎对峙的画面反映了战国时期人的自信精神,它与商代青铜器中猛虎食人形象大异其趣。

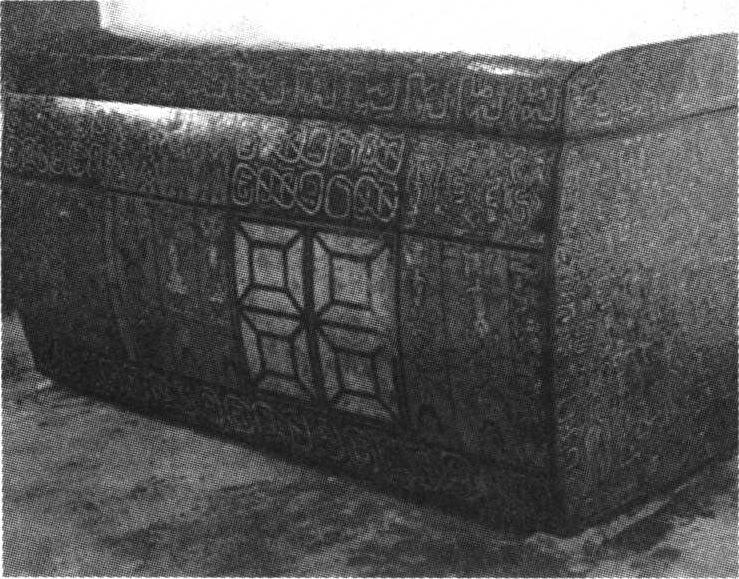

▲曾侯乙墓漆棺图案

漆器在战国时期特别流行,不少漆器上都装饰有精美图画。湖北随县曾侯乙墓出土漆棺的两侧绘有窗格和执戈守卫的神怪形象,棺的正面挡板上还画着白虎和朱雀,希望以此保护死者的魂灵,构图严谨,形象奇饱,行笔粗放有力,体现出楚文化的特殊风貌。河南信阳长台关楚墓出土了大量漆器,其中一件彩绘漆瑟上也画有充满神话色彩的图像,有狩猎、舞乐、车马、仙人等,在黑地上运用了朱红、石黄、赭红、灰、绿及金等色彩,丰富绚丽。1978年湖北荆门包山大冢出土的漆奁上画有举行聘礼的行迎场面,有车马四乘,侍者开道,还有体态婉丽的女性和侍立道旁的迎谒者,点缀以迎风飘拂的杨柳和飞鸟,虽画面甚小,但却描绘得生动有致,是早期漆画中的精品。长沙出土的一些漆器上也画有车马出行行列,动态明确,排列富有变化。这些漆画都直接反映出了当时贵族的新生活。

在历史上,“玉”“帛”曾并称,且有象征权力与富有之意,帛画以白色丝织物为载体。出土于湖南长沙战国晚期楚墓的两件帛画,可以说是中国最早的具有独立意义的完整的绘画作品。一幅画名为《人物龙凤帛画》,1949年出土于长沙陈家大山楚墓;另一幅名为《人物御龙帛画》,1973年出土于长沙子弹库楚墓。

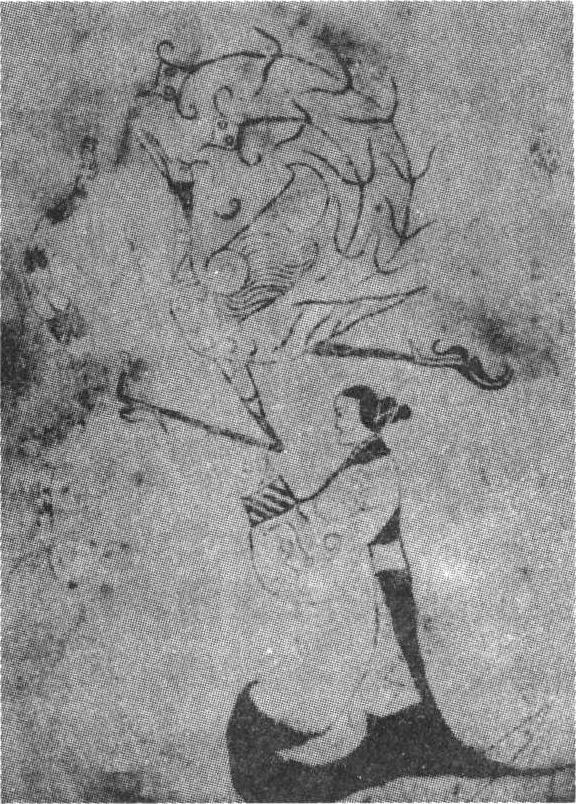

《人物龙凤帛画》,又名《龙凤仕女图》,纵长31.2厘米,横宽23.2厘米,四周毛边。质地为深褐色平纹绢,上着以黑墨,兼用白粉,但多已脱落。

在画面的下方是一位双手合十,侧身而立,作祈祷状的妇女。她面向画面左方,长发盘起,梳成垂髻;身着云纹广袖长袍,腰身纤细,腰间束着白色的宽腰带;穿着曳地的长裙,裙角末端向上翻起。仕女的头顶正上方首先是一只正欲展翅高飞的凤鸟,占半幅画面。凤鸟鸟头朝左上扬,两翼展开,双脚一前一后,前脚前曲,后脚后伸。凤鸟身后还拖着两条长长的翎毛,向前弯曲至凤鸟的头上,使得整个主体造型成为一个环状,十分具有美感。凤鸟的左方正对着一条蜿蜒曲折的夔龙,占四分之一画面。龙身上装饰着一道道环状的纹路,龙头向上,宛如向上盘旋腾飞。龙凤与仕女一动一静,形成鲜明对比。

中国画以线造型的传统手法,在这幅图中表现得非常明显。画中的龙和凤均用线条描绘,造型简洁明快。画中妇女形象的面貌、身段、动势都具有鲜明的古代女性的特征,如游丝的细线似乎带有一种节奏感。不过,细看也能看出早期绘画的稚拙,如在这幅画中人物面部刻画就比较粗略。

▲人物龙凤帛画

由于这幅帛画年代久远,缺乏相关资料,从而人们对这幅画的内容含义有若干不同的解读。一种解释认为,凤鸟代表着生命,而夔龙代表死亡和战争。而仕女正在祈祷着凤鸟能够击败夔龙,取得胜利。另一种解释是:图中的仕女与战国时代的楚国神话密切相关,应该是传说中的洛水河神宓妃。还有的解释认为,图画要反映的是死者希求灵魂升天的希望,盼望夔龙和凤鸟能够引领死者的灵魂升天。

1973年,在长沙楚墓又出土了一幅与《人物龙凤帛画》一样都具有祈祷意义的作品——《人物御龙帛画》,而且这幅画与《人物龙凤帛画》的时代也大体相同,我们可以从这两幅图中了解战国中期我国绘画中的不同风貌及不同手法。

《人物御龙帛画》呈长方形,长37.5厘米,宽28厘米。质地为深褐色平纹绢。画幅出土时平放在椁盖板与棺材之间,应是引魂升天的铭旌,因年代久远已呈棕黄色。描绘巫师乘龙升天的情景。巫师宽袍高冠,腰佩长剑,手执僵绳,神情潇洒地驾驭巨龙。龙首轩昂,龙尾翘卷,龙身为舟,迎风奋进。龙尾之上立有长颈仙鹤,龙体之下有游鱼。帛画中的华盖飘带与巫师衣带随风飘动,表现巫师乘龙飞升的动势。正中是一位有胡须的男子,侧身直立,手执缰绳,驾驭一条巨龙。龙头高昂,龙尾上翘,龙身平伏,略似船形。在龙尾上站着一只鹤,圆目长啄,昂首仰天。人头上方为舆盖,三条飘带随风拂动。画幅左下角为鲤鱼。人、龙、鱼均向左,以示前进方向,连华盖上的缨络也迎风飘动。整个画面呈行进状,充满了动感。这两幅帛画,基本上运用白描手法,但也有地方使用平涂,人物则略施彩色。画面布局精当,比例准确。线条流畅,想像丰富,表现了楚艺术谲怪莫测的独特风格。画中人物比例相当准确,使用单线勾勒和平涂与渲染兼用的画法,技巧已趋成熟。人物略施彩色,龙、鹤、舆盖基本上用白描。画上有的部分用了金白粉彩,是迄今发现用此画法的最早作品。

两幅帛画都具有一定的技巧水平。《人物龙凤帛画》画法比较古朴,具有一定的装饰风,而《人物御龙帛画》技巧上比较成熟,人物形象准确,神采生动,不仅追求外部形貌的肖似,更注重通过对外貌的描写揭示对象内在的精神气质。用笔劲挺优美流畅,随物象的形体、质地和运动而有粗细、刚柔的变化,已在注意发挥线描的表现力。构图上也体现了一定的艺术意匠,设色用平涂法而略作渲染,在造型及用笔技巧上都已脱离稚拙期而进入了新的阶段。帛画反映出的战国时期人物画艺术成就,无疑为秦汉绘画的发展打下良好的基础。