《心经》是佛法的精髓。它的“密度”——宣说教法的深广程度与篇幅之比——超过了世上任何一部经典,而且并未因此流于肤浅或庸常。我们已经无法确知它的作者为谁。可以确知的是,他于佛法有深刻的理解,并能以优美简洁的文句与我们分享前辈修行者的境界与心得。我用了过去一年的时间参学《心经》,以现在的体会而言,它不仅仅是一部教法,其经文本身,更已臻艺术的化境。这好像是要再次提醒我:艺术与宗教之间,本无必然的分野;勉为其难,不啻庸人自扰。

《心经》以观自在菩萨的出场开篇。这诸多菩萨之中的最著名者现身后,向佛陀弟子中号称“智慧第一”的舍利子介绍了一种无比殊胜的智慧:般若波罗蜜多。接着,观自在菩萨从般若的角度,具体地批评和解构了一种曾经流行甚广的佛教世界观,也就是两千多年前流传在印度北部和中亚地区的早期佛教派别“说一切有部”的观点;并借此将般若思想与修行路径一一展开。最后,菩萨还特别提供了一枚密匙,使我们依般若修持的时候,能够更为有效地开启心灵,接触到佛法的力量。

为了方便读者诵习和参研,在这本书里,我依照经文的上述结构把它拆解成四个部分、三十五行。经文的第一部分(1至11行)令我们回忆起佛陀成道后的第七个“雨安居”期间,他在须弥山顶所讲授的“阿毗达磨”,并由此引出舍利子对阿毗达磨的误解,以及观自在菩萨针对这种误解所作的开示。观自在的这次开示,旨在引入“般若”(智慧)以取代“那”(知识)。在般若之光的照耀下,早期佛教徒赖以修行的思想体系变得空幻不实,知识与现实之间的分别也变成空幻不实——观自在菩萨由此引领我们进入了“空”的境界。

在第二部分(12至20行),观自在菩萨开始分析说一切有部的阿毗达磨理论,将它的核心概念一一展开,并以般若波罗蜜多为指引加以观照。按照说一切有部原有的体系,观自在菩萨依次考察了“五蕴”、“十二处”、“十八界”、“十二缘起”和“四谛”等有部阿毗达磨的重要范畴,并将它们一一消解在般若的空境之中。

到了第三部分(21至28行),观自在菩萨重新回到般若空境本身,向修行者揭示出,般若波罗蜜多才是证悟无上菩提的正确道路。在这里,菩萨并没有引入新的概念范畴,以免令修行者望而生畏;他仅仅指示了这条道路上临近终点处的几个主要标志。

最后一部分(29至35行)是对般若波罗蜜多的概括总结,它以咒语的形式出现,意在提醒与鼓励修行者:超越语言,摆脱一切概念的束缚。

般若被历代修行者尊为“诸佛之母”,我也向来觉得这种看法恰如其分,而当我在早期佛教的幽暗丛林中摸爬滚打、并深入阿毗达磨的隐秘腹地摸索了一年之后,这种感觉变得愈发强烈。我甚而觉得,《心经》也因此应被视为孕育诸佛的子宫。在般若波罗蜜多咒语的召唤下,我们得以进入般若佛母的胎胞,等待转生成佛。参学《心经》一年以来,我开始逐渐领会这门殊胜的教法。

2002年秋天,塞拉斯・霍德利

打算在我住处附近的禅修中心组织一次禅七,他找到我,问我是否愿意为这次禅七提供一份《心经》的新译本。那时,我正埋首翻译《楞伽经》,听了塞拉斯的建议,觉得暂时从楞伽大义中抽身出来换换脑子也不错,于是欣然接受。我开始收集和比较《心经》的梵本和各种汉译本,然后是各种注疏本。尽管三十多年前我就读过《心经》,也读过通行的注疏本,但从未认真想过它的深意。在我的记忆里,它只不过是对佛教空观的浅显概括而已。除了那句“色即是空,空即是色”之外,《心经》并没有给我留下更多的印象。而就连这世人皆知的“色即是空”,那时于我也只是一句不知所云的口头禅罢了。

打算在我住处附近的禅修中心组织一次禅七,他找到我,问我是否愿意为这次禅七提供一份《心经》的新译本。那时,我正埋首翻译《楞伽经》,听了塞拉斯的建议,觉得暂时从楞伽大义中抽身出来换换脑子也不错,于是欣然接受。我开始收集和比较《心经》的梵本和各种汉译本,然后是各种注疏本。尽管三十多年前我就读过《心经》,也读过通行的注疏本,但从未认真想过它的深意。在我的记忆里,它只不过是对佛教空观的浅显概括而已。除了那句“色即是空,空即是色”之外,《心经》并没有给我留下更多的印象。而就连这世人皆知的“色即是空”,那时于我也只是一句不知所云的口头禅罢了。

这一次,我还没进入正文就卡住了。我意外地发现,《心经》一开始并不叫这个名字。最早的汉译本至少在公元三世纪就已经出现,但一直到四百多年后的649年,才在玄奘的译本里被冠以“心经”之名。我开始好奇“心”字的来由。在汉译佛经里,“心”是梵文

hridaya

的标准译法,于是我在梵语文献里做了一番搜寻,找到三部标题中包含

hridaya

的佛教典籍,它们分别是公元前一世纪时法胜尊者所著的《阿毗昙心论》,优婆扇多写于三世纪的《阿毗昙心论经》和四世纪时法救的《杂阿毗昙心论》。这三部著作都是说一切有部重要的阿毗达磨论典,魏晋时期传入中国,成为汉传佛教毗昙宗的根本经典

。毗昙学入华之后,在弥天释法师道安(312~385)和庐山慧远(334~416)的大力弘传之下,曾一度盛行于中国南方。而这个时候,《心经》的汉译本也已出现,最早的译本题名为《般若波罗蜜咒经》,据说是三国时来华的月氏僧侣支谦所译。一百多年之后,鸠摩罗什也译出一个版本,取名《摩诃般若波罗蜜大明咒经》。但是,直到更名为《心经》之后,这部经典才真正变得妇孺皆知。这种命运转折也许和它改名不无关系。

。毗昙学入华之后,在弥天释法师道安(312~385)和庐山慧远(334~416)的大力弘传之下,曾一度盛行于中国南方。而这个时候,《心经》的汉译本也已出现,最早的译本题名为《般若波罗蜜咒经》,据说是三国时来华的月氏僧侣支谦所译。一百多年之后,鸠摩罗什也译出一个版本,取名《摩诃般若波罗蜜大明咒经》。但是,直到更名为《心经》之后,这部经典才真正变得妇孺皆知。这种命运转折也许和它改名不无关系。

此番搜寻让我对说一切有部产生了些许好奇之心。更进一步的探索之后,我发现这支早期佛教部派曾将佛陀住世时亲口讲述的教法整理为四部“阿含”

,其中公认成书最早的《杂阿含经》特别引起了我的注意:《杂阿含经》所收佛经篇幅短小,包含了许多实修法门的指引,然而它最吸引我的地方则在于,其内容编排的结构居然与《心经》的第二部分几乎完全一致。这自然让我想起了说一切有部那三种以“心论”为名的阿毗达磨论典:也许《心经》的出现乃至后来改名,都与说一切有部的阿毗达磨理论有关?三十年前,我曾经试着啃过世亲所著的《阿毗达磨俱舍论》,从那以后,我就没敢再碰任何与阿毗达磨有关的东西。那时候,我感兴趣的是禅,而阿毗达磨看起来和禅毫不相干。于是,使了一番蛮力之后,我跟阿毗达磨分道扬镳了,直到三十年后重又聚首。

,其中公认成书最早的《杂阿含经》特别引起了我的注意:《杂阿含经》所收佛经篇幅短小,包含了许多实修法门的指引,然而它最吸引我的地方则在于,其内容编排的结构居然与《心经》的第二部分几乎完全一致。这自然让我想起了说一切有部那三种以“心论”为名的阿毗达磨论典:也许《心经》的出现乃至后来改名,都与说一切有部的阿毗达磨理论有关?三十年前,我曾经试着啃过世亲所著的《阿毗达磨俱舍论》,从那以后,我就没敢再碰任何与阿毗达磨有关的东西。那时候,我感兴趣的是禅,而阿毗达磨看起来和禅毫不相干。于是,使了一番蛮力之后,我跟阿毗达磨分道扬镳了,直到三十年后重又聚首。

这一次,我老实从头学起。先看“阿毗达磨”这个词本身:有的论者将其释为“殊胜的法”,而另一些人则坚持认为应该理解成“对法所作的研究”,也就是“法学”。但无论“胜法”还是“法学”,有一点是确定的:这其中所涉及的法,指的是佛教徒用以理解和把握现实世界的基本元素。佛教徒认为,世间一切众生,万事万物,都是这些基本元素(法)在意识中发生作用之后得到的产品。而在佛教流传的早期,包括说一切有部在内的部分佛教徒甚至主张现实世界是由“法”直接构成的。

由此开始进入阿毗达磨的早期历史。很快,我发现了一件奇怪的事:佛陀住世说法四十五年,在此期间,他只对一名弟子讲授过阿毗达磨。这次唯一的讲授发生在公元前421年(这里依据的是日本学者中村元考证的佛陀纪年),其时正值佛陀成道之后的第七个雨季。

雨季的到来使出游乞食变得困难,所以佛陀带领着一众弟子,在摩羯陀国的首都王舍城里结夏安居。那个时候,流传于北印度诸多邦国之间的宗教并非只有佛教一家,而且,许多与佛教竞争的外道修行人对佛陀有明显的敌意。为了回应外道的诋毁和质疑,有一天,佛陀对国王频婆娑罗说,七日之后,自己将在邻邦萨罗国的首都舍卫城外示现神通,具体位置是波斯匿王花园里的一棵芒果树下。外道修行人听到消息,纷纷提前赶往舍卫城。他们来到波斯匿王花园,将芒果树砍得一棵不剩。然而好心的园丁出现了,他把自己好不容易找到的一粒芒果献给了佛陀。佛陀吃下果实,种子被园丁埋进土里,接着,园丁拿过净水为佛陀洗手。流过佛陀双手的清水洒向地面,种子立刻破土发芽,并且瞬间长成一棵参天的芒果树。芒果树下出现了一座巨大的七宝莲台,佛陀端坐其上,刹那间幻化出千百尊端坐于莲台之上的佛陀,接着又于刹那间消失不见。再次出现时,佛陀已升入空中,显现行、立、坐、卧四种威仪形象,与此同时,他的身体放射出照彻天宇的光芒,上半身喷着火,下半身有大水涌出,然后又上下左右不断交替

。佛陀示现神通之后,天际出现一道缀满金银珠宝的阶梯,他拾级而上,三步就升入须弥山顶的忉利天界。

。佛陀示现神通之后,天际出现一道缀满金银珠宝的阶梯,他拾级而上,三步就升入须弥山顶的忉利天界。

佛教宇宙观认为,忉利天位于世界中央的须弥山山顶,这里是三十三位天神的居所。而佛陀此次升入忉利天,为的是向众天神说法。值得注意的是,这场不同寻常的法会上有一位特殊听众,他的前世是佛陀的母亲。

四十二年前,迦毗罗卫国的王后摩耶夫人在蓝毗尼园诞下乔达摩・悉达多,七天后便离开人世往生天界,成为知足天的一位天神。根据梵本《大事》和巴利论书《殊胜义论》等文献记载,佛陀此次升入忉利天说法,乃是出于对自己母亲的同情与感恩。整个雨季,佛陀都待在忉利天中,向包括摩耶夫人在内的众天神完整讲授了自己的根本思想,也就是阿毗达磨。

佛陀就像一位悬壶济世的医生,他说法的最终目的是帮助他人摆脱痛苦。因此,在人世间说法时,佛陀会针对听众的不同特点,随宜方便地选择最合适的方式讲授,而不是像在医学院上课一样,把诊断治疗的基本原理灌输给所有学生。然而阿毗达磨却正是这样的基本原理。它把现实世界描绘成了一个由意识的基本单位——“法”所组成的复杂网络。从这一点上来说,阿毗达磨跟化学有点类似:化学将物质世界分解为元素,一切物质都是由元素周期表上那六十几种基本元素构成的;而在阿毗达磨理论中,世间万物,一切众生,都不外是由许多种“法”相互作用生成的产物(说一切有部的阿毗达磨理论一共列出七十五种法)。要洞彻事物的本质,首先须得领会这种种法各自的性状与相互间的关联。

这套基本原理对于世间众生来说过于复杂了,因此,在佛陀住世说法的四十五年中,他从未当众讲授过阿毗达磨。在他看来,六道众生之中只有欲界诸天的天神具备听闻和领会阿毗达磨的能力,于是,须弥山顶的忉利天成了适合讲授阿毗达磨的唯一地点。

然而,就在佛陀升入忉利天为母说法的这整个雨季期间,他每天都会短暂地降回人世间,将当日所说的阿毗达磨择其大要,传给一位名叫舍利子的弟子。舍利子是佛陀座下对教法领悟能力最强的弟子,享有“智慧第一”的声誉,因此佛陀从众弟子中仅仅挑了他一个人来听受阿毗达磨;而即便是智慧第一的舍利子,也只不过堪堪能够听闻简要版的阿毗达磨理论。三个月的雨季结束之后,佛陀结束了忉利天说法,从须弥山顶降落到北印度的僧伽施(后世的佛教艺术中常常描绘这一场景,僧伽施也因此成为印度佛教八大圣地之一),继续他在人间的传法。但是从此以后,他再也没有讲授过阿毗达磨。

摩耶夫人转生的天神在听闻了阿毗达磨的完整讲授之后,开始领悟到“无常”的道理,因而断尽见惑,成就了须陀洹果——“须陀洹”的意思是入流,意谓踏入佛教修行的第一阶段(领悟无常是解脱之路上必须跨越的门槛,除此之外,尚有“苦”和“无我”两道门槛需要跨越,三者合称“三法印”,是早期佛教徒总结出的佛法的三项基本原则)。

佛母在知足天领悟无常的同时,人世间的舍利子也在着手将他听受的阿毗达磨消化整理,并传播开来,使得更多的佛教徒能有机会接触到这本来“只应天上有”的殊胜法理。而流传至今的各种阿毗达磨文献中,确有两种说一切有部所依的论书年代极古,被认为是舍利子所造。它们分别是《集异门足论》和《法蕴足论》。

《集异门足论》的内容是对《众集经》所作的释论;《众集经》则是原始佛典之中收录的一部经,属于《长阿含经》所辑三十部长篇佛经之一,在这部经里为众说法的不是佛陀,而是舍利子。《众集经》的缘起是这样的:一天,佛陀率众弟子行至波婆城时,罹患背痛,需要休息,便由舍利子代为开示。当时耆那教第二十四代祖师尼干子

恰在此城逝世未久,其弟子很快就因教法争议而分为空衣、白衣两派,互相争讼不休。舍利子以此为由头,指出应当将佛陀所说之法结集汇编,传诸后世,以防争讼;于是就以数字为纲目,按照从二到十的顺序归纳了佛陀讲授过的教法,仿佛一次学业中期的阶段性复习。在《众集经》的结尾处,舍利子一一分说完毕之后,佛陀还亲口称许了他对教法的归纳。《集异门足论》的内容结构则与《众集经》完全一致,基本上是按照后者列出的纲目对佛法进行更为详细的阐述。

恰在此城逝世未久,其弟子很快就因教法争议而分为空衣、白衣两派,互相争讼不休。舍利子以此为由头,指出应当将佛陀所说之法结集汇编,传诸后世,以防争讼;于是就以数字为纲目,按照从二到十的顺序归纳了佛陀讲授过的教法,仿佛一次学业中期的阶段性复习。在《众集经》的结尾处,舍利子一一分说完毕之后,佛陀还亲口称许了他对教法的归纳。《集异门足论》的内容结构则与《众集经》完全一致,基本上是按照后者列出的纲目对佛法进行更为详细的阐述。

对于这两部以舍利子为主角的典籍,奥地利著名的印度学和佛教学者弗罗沃纳(Erich Frauwallner)曾做过分析,以期说明它们出现的缘由。他写道:

《众集经》中列出的是佛法的核心要点。但佛陀本人从未以这样体系化的方式讲授过他的教法;他所做的只是告诉弟子为什么要寻求解脱,然后把通往解脱之门的途径具体地指给他们看。在他住世说法的漫长岁月里,追随他的弟子与日俱增,他得根据众多弟子不同的特质随时调整自己的讲授方式。长此以往,佛陀逐渐发展出一系列方便弟子理解教法的概念工具,它们的产生都源于学生的具体情况,是根据需要、随宜方便开示的,从来没有被系统地整理过,因此一旦离开当时的具体语境,它们就很容易被忽略和遗忘。《众集经》的出现则正是为了整理和保存这一系列概念。这些概念本身并不能构成一个完整自洽的理论体系,佛陀最初创造它们的时候大概也没有怀着建立理论体系的目的。与四部阿含中收录的其他经文一样,《众集经》的目的只是为了记录和保存佛陀的言教。不过,以《众集经》中的这种方式对概念进行重新梳理,当然就不可能仅仅止步于把佛陀使用过的概念简单列举一遍。对它们作出进一步的解释是很有必要的。这类解释通过积累逐渐丰富,最终形成文字,于是出现了《集异门足论》这样的论书。 (引自氏著《佛教哲学体系的起源和阿毗达磨文献研究》第14-15页)

在《集异门足论》里,所有的阐述都被归于舍利子的名下,不过实际的情形很可能是,其中还包含了历代论师的陆续增补与修订。尽管如此,舍利子仍被包括说一切有部在内的早期部派佛教奉为阿毗达磨理论滥觞的源头。

《法蕴足论》是另一部传为舍利子所造的重要论书。与《集异门足论》相似,它的编纂体系也是围绕一组基本概念而建立的;不同的是,本论不再是概念的简单汇编,已经过进一步的归纳整理,它着重讨论了那些对于修行解脱而言意义重大的概念。许多学者注意到,《法蕴足论》与一部南传上座部的重要论书《分别论》之间,存在许多明显的相似之处。仔细比较了二者的异同之后,弗罗沃纳总结道:“这是一部早在部派分裂、上座部与说一切有部出现之前就已经存在的著作,而无论南传、北传的佛教徒都珍而重之地将它传承至今,这足以证明,《法蕴足论》的出现至少早于阿育王发起的华氏城第三次结集。我们还可据此认为,它是仅次于《集异门足论》的说一切有部最早的阿毗达磨论书。而且,《法蕴足论》比《集异门足论》的简单概念汇编更进一步,是说一切有部创造出的第一部真正的理论作品。”(同上引书,第20页)卡尔・波特(Karl Potter)对这两部论书的年代早晚有不同看法,他认为最早的阿毗达磨论书应是《法蕴足论》。他还认为,两部著作的出现年代应该都在公元前300年前后(参见其编著的《印度哲学百科全书》,第七卷,第179页)。不管谁先谁后,可以肯定的是,这两部传为舍利子所造的论书都是说一切有部早期的重要著作。

与阿毗达磨有关的这番探索对我而言意义重大,它不仅使我明白《心经》与阿毗达磨理论之间的密切联系,还说明了舍利子为什么会作为主角之一出现在《心经》里:想想看,如果要质疑说一切有部的法理,应该没有什么比直接挑战舍利子更有力的手段了——他可是说一切有部阿毗达磨的始作俑者。

另外,如果要找一位挑战者的话,也许没有比摩耶夫人转生的那位天神更合适的人选了,因为舍利子只听到阿毗达磨的概要,而这位居住在知足天的天神则听闻了全本。按照这个思路,是否可以大胆猜测:观自在菩萨又是知足天的那位天神转生而来的呢?正如我们在前文提到的那样,观自在菩萨就是《心经》里那位挑战者,而且他正是循着说一切有部所传《杂阿含经》的结构顺序,依次展开论述的:先是五蕴,接着是十二处、十八界,然后进入十二缘起和四谛,最后是关于修行成果的讨论。

这个猜想只是我重新理解般若之心的起点。随后,我又注意到,般若波罗蜜多在许多大乘典籍里被称为“般若佛母”,而在密宗里甚至还拥有神格化的女性形象。般若波罗蜜多之所以被尊为佛母,是因为它“能生诸佛”:意思是说,三世一切诸如来,都是依般若修持而证悟成佛的。般若佛母因此可被视为佛的“法身”;而观自在应该代表了佛的“报身”;居于知足天的摩耶夫人转生天神则是佛的“化身”;那么,《心经》无疑就是孕育诸佛的子宫。而我们得以进入其中,并最终转生为佛,还要依赖《心经》末尾那段咒语的加持之力。

般若波罗蜜多咒语就像一盏子宫形状的神灯。与其他神灯不同,般若神灯并不能唤来一位满足我们各种愿望的精灵;它的神奇魔力在于把我们这些凡人变成精灵,吸入神灯的内部,受胎,孕育,诞生成佛。这就是我在过去一年里获得的对于《心经》的崭新认识。虽属意料之外,却也在情理之中。

《心经》的全文几乎写不满一页纸,却是传世数千种佛经里最为著名的一部;若以佛教传播的漫长历史衡量,其成名经过又显出后来居上的特点:几乎是在佛陀涅槃一千年后,它才开始崭露头角。

隋末唐初,正值群雄并起的乱世,中原鼎沸。此中有一名年轻的沙门,随着逃难人群从漩涡中心的洛阳一带前往四川避祸。停留蜀地期间,他曾照料一位穷病潦倒的路人,这名路人后来赠以《般若心经》一卷作为答谢。此后不久,年轻沙门在成都受具足戒,正式成为一名比丘。唐贞观三年(629年),这名比丘从长安出发,取道西域前往天竺求法。这次求法之旅成了中国历史上最伟大的旅程之一。而这比丘自然就是玄奘。

据说玄奘走了一万多公里路——他先是沿着河西走廊一路西行,穿过塔克拉玛干沙漠到达撒马尔罕,再向南翻越兴都库什山脉抵达佛教重镇塔克西拉,然后便沿着恒河进入印度北部。他遍礼佛教圣地,并在那烂陀寺学法多年,最后又原路返回长安。在这场漫长的旅行中,玄奘饱受沙暴、盗匪和各种妖魔鬼怪的袭扰,却每每倚仗《般若心经》的力量得以幸免。当他在贞观十九年(645年)终于回到长安之时,受到了太宗皇帝的热烈欢迎,而《般若心经》一路护佑玄奘法师平安归来的事迹也在大唐帝国迅速流传开来。

玄奘在蜀地被人赠以《般若心经》的故事,最早见于唐代僧人慧立完成于唐垂拱四年(688年)的玄奘传记《大慈恩寺三藏法师传》之中。几十年后,这个故事又在《唐梵翻对字音般若波罗蜜多心经》(发现于敦煌藏经洞,共有包括斯坦因特藏S2464号在内的五种写本)的序言里出现了。这个译本据说也是玄奘亲译,并由他的弟子窥基(慈恩和尚)作序。在序言里,窥基讲述的故事与慧立相比有了更多的细节,却明显是从杜撰想象而来,而这个故事很可能又作为后世一系列演义和小说家言的原始素材,最终催生了著名的《西游记》[参见梅维恒(Victor Mair)的论文《心经与西游记》]。流传最广的玄奘《心经》译本作于贞观二十三年(649年),此后不久,第一个心经注疏本便出现了。显然,与玄奘同时代的僧人们发现,《心经》不仅是一部有着神奇法力的经卷,它对佛法高度凝炼的讲说还使其成为一个绝佳的脚本,可以在此基础之上发挥他们自己对佛法的理解。

从那以后,《心经》就一跃成为世上最受欢迎的佛经,然而奇怪的是,它的出处、编纂时间以及编纂者为谁,却没人能说得上来。现在已知关于《心经》的最早记录,说的是它的一个汉译本——由三国时的僧人支谦译出。支谦是支亮的弟子,而支亮的师父又是一位名叫支娄迦谶的僧人。三位僧人法号中的“支”字说明他们本非汉人,而是月氏族裔。

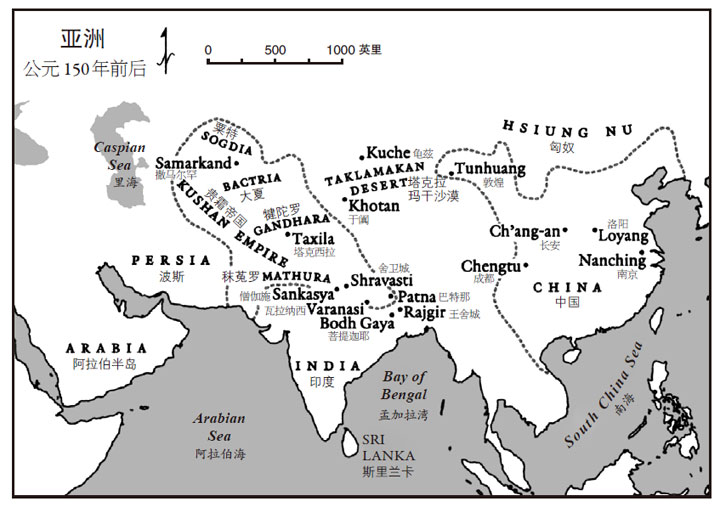

公元前二世纪前后,世代居于河西走廊西隅的月氏人被匈奴所败,其中一支遂西迁至伊犁河流域,史称大月氏。半个世纪之后,大月氏人再次被迫南迁,翻越兴都库什山来到大夏境内。公元前一世纪初,他们征服大夏,建立起自己的国家。到公元150年前后,月氏人的贵霜王朝已经据有囊括了今天阿富汗、塔吉克斯坦、巴基斯坦、北印度和一部分乌兹别克斯坦与吉尔吉斯斯坦在内的广袤国土,成为古代世界里称雄一时的庞大帝国。

建立帝国的过程中,月氏人也控制了往来兴都库什山南北两侧的交通要道。这些道路本是由孔雀王朝(前321~前181年)的开国君主月护王开辟,后来又由巴克特里亚—希腊人、斯基泰人和帕提亚人所建立的一系列短命王朝继续维护和不断扩展;到了贵霜统治者手中,它们不但被用于国家行政的正常运转,还成为帝国收入的重要来源——那些往来穿梭于中亚和南亚次大陆的商旅带动了沿途的经济发展,使贵霜王朝的交通网络同时成为活跃的贸易网络。而在这些交通干道沿线和附近的集镇里,分布着成百上千座佛教寺院,往来于其间的商旅自然成了它们的赞助者。就这样,佛教在贵霜王朝境内空前地繁荣起来。到了迦腻色迦王(活跃于公元100~125年)的时代,释迦牟尼和弥勒的形象甚至出现在贵霜帝国铸造的钱币之上。

佛教僧侣早于公元前一世纪就曾来到中国,但是直到贵霜王朝的全盛时期,也就是公元150年前后,才有入华的僧人开始把传来汉地的佛经译成汉语。据说,月氏僧侣支娄迦谶就是在此时期于东汉的都城洛阳从事译经工作的。他译出了一系列早期的大乘经典,传世有《道行般若经》等。公元200至250年间,他的徒孙支谦也译出一批大乘佛经,其中包括《维摩诘经》最早的汉译本,净土宗的根本经典之一《佛说大阿弥陀经》(又名《无量寿经》),《道行般若经》的异译本《大明度经》,以及《心经》的第一个汉译本《般若波罗蜜咒经》。

在成书于公元二世纪末的《大智度论》中,龙树曾经特别提到,佛陀涅槃后,般若波罗蜜多先是传到了印度南部,接着又向西传播,直到五百年后才重新传回北方。而佛灭后五百年,正是贵霜王朝的鼎盛时期,大乘佛教的般若思想在帝国交通网络间迅速传播开来:由北印度始,向着今天的巴基斯坦和阿富汗方向,穿过兴都库什山来到乌兹别克斯坦,并在此与丝绸之路接驳,于是终于进入中国。

有论者认为,般若教法大约在公元前二世纪左右就已经开始在印度南部流传,不过《心经》却很可能迟至公元一世纪才终于成形,并且最早出现于北方的贵霜帝国境内,如果不是在巴克特里亚(今阿富汗)或犍陀罗(今巴基斯坦),那多半是在秣菟罗(今印度北方邦)或者粟特(今乌兹别克斯坦)。

公元前268年,阿育王成为孔雀王朝第三代君主。登基不久,他便派出一众隶属于说一切有部的佛教僧侣前往犍陀罗地区传法——在其祖父月护王统治的年代,阿育王曾担任过犍陀罗地方的总督;而犍陀罗地理位置优越,处于前文所说贸易交通网络之要冲,是当时整个南亚次大陆最为富庶的地区。所以此次派出僧侣的行动可以被视为对说一切有部的特别恩赐。这批僧人在犍陀罗地区迅速站稳了脚跟,很快就令说一切有部成为当地占主导地位的佛教部派。接下来的几个世纪里,统治阶层的特别眷顾和往来商人的丰厚供养使说一切有部的影响力在周边地区得到进一步扩张,到贵霜王朝时期,帝国境内几已尽是有部的天下。

就在此时此地,《心经》出现了,而且它的内容,几乎是对说一切有部所传教法有针对性的一一反驳。我据此猜想,《心经》的作者应是位意识到说一切有部阿毗达磨理论局限的有部高僧。这其实是孔睿(Edward Conze)的理论,他认为,早期的般若经典都是在这样的背景下产生的(参见氏著《般若波罗蜜多文献研究》第94页)。《心经》应该也不例外。

如前文所述,《心经》见诸史载的最早版本是月氏僧人支谦的汉译本,该本约在三世纪上半叶译出;第二个译本来自鸠摩罗什,完成于五世纪初。文献记载,罗什译经常常大段摘抄支谦的译文,因此可以猜想,翻译《心经》时他或许也曾如法炮制,但真相毕竟如何,我们可能永远也无法知道了。支谦译本在成书于519年的《高僧传》里就已报告亡佚,由此推知,玄奘西行路上念诵的《心经》当是罗什译本。回到长安之后,玄奘又亲自译出一个版本,但我们通过比较可以发现,除了以他自己惯用的译法换掉罗什译文中的个别字句,以及删掉了一句否定说一切有部时间观念的经文

之外,玄奘几乎原封不动地照抄了罗什的译文,而这也不难理解:这部经曾护佑他成功抵达万里之外的佛土,此番亲身修证的功效是经文水准的最好说明,自然无须再动斧凿。重译《心经》之后又过了十几年,玄奘和他的弟子们开始着手翻译全文共六百卷、二十万颂的般若佛典总集《大般若经》,历时三年终于完成。这部卷帙浩繁的佛典由大小十六部佛经组成,其中有些已有汉译并独立传播,比如第九会就是著名的《金刚经》,第四会即支娄迦谶所译《道行般若经》,还有我们接下来要涉及的鸠摩罗什所译《摩诃般若波罗蜜经》(又称《大品般若波罗蜜经》,常简称《大品经》,其梵本原文共二万五千颂,所以又称《二万五千颂般若波罗蜜经》),它相当于玄奘所译《大般若经》的第二会。

之外,玄奘几乎原封不动地照抄了罗什的译文,而这也不难理解:这部经曾护佑他成功抵达万里之外的佛土,此番亲身修证的功效是经文水准的最好说明,自然无须再动斧凿。重译《心经》之后又过了十几年,玄奘和他的弟子们开始着手翻译全文共六百卷、二十万颂的般若佛典总集《大般若经》,历时三年终于完成。这部卷帙浩繁的佛典由大小十六部佛经组成,其中有些已有汉译并独立传播,比如第九会就是著名的《金刚经》,第四会即支娄迦谶所译《道行般若经》,还有我们接下来要涉及的鸠摩罗什所译《摩诃般若波罗蜜经》(又称《大品般若波罗蜜经》,常简称《大品经》,其梵本原文共二万五千颂,所以又称《二万五千颂般若波罗蜜经》),它相当于玄奘所译《大般若经》的第二会。

一些学者注意到,玄奘《心经》译本的前半部分(第5至20行),几乎原封不动地出现在了罗什所译《大品般若波罗蜜经》的第一卷第三品中。不过这并不奇怪,因为《大品经》本来就是许多独立经文的合集,而这段两经重合的部分也只有短短几行。

然而,学者们又进一步发现,虽然鸠摩罗什的《大品经》译本和《心经》译本中的相应段落文字一模一样,但在存世的两经梵本中,对应的文字却有所不同,至于梵本的文字差异到底有多大,各家自有看法。有论者据此指出,既然汉译相同梵本不同,最可能的情况便是:中文版《心经》的前半部分是由汉译《大品经》中抽出,经过二次加工,开篇处添加了若干文字(原本是由佛陀亲自说法,现在改成观自在菩萨开示),末尾多出一段咒语(可能是当时已在流行的某种咒语);如此炮制出的中文《心经》被僧人辗转带到印度,于是译成梵语;再往后,这一梵本《心经》辗转回流至汉地,被再次翻译成汉语流传。若要详细了解这番复杂纠结的推演,可以参考那体慧(Jan Nattier)教授的著名论文《心经:来自中国的伪经?》(刊于《国际佛教研究学会会刊》1992年第15卷第2期第153-223页)。

尽管那体慧的文章展现了精湛的学术造诣,但她并未掌握确凿的证据可以证明《心经》最初是以汉语编写,并且前半部分取自《大品经》,也无法证明末尾的咒语是后来所加。她只是试图说服我们相信,既然两部佛经在汉语版本中有相同的段落而梵本中没有,她推演出的情节就该是真实发生过的事情,因为如果按常识判断,应该是两部经的梵本有一致之处,而在翻译的过程中出现偏差导致汉译本不尽相同。

对这个棘手的难题我也有自己的看法。我倾向于认为,《心经》与《大品经》中有争议的那个段落,在鸠摩罗什和玄奘所看到的梵本中是完全一样的。既然梵本一样,汉译自然也就没有理由不同。事实上,我们无法证明今天看到的梵本就是罗什和玄奘当年看到的梵本。任何文本在流传过程中都会出现变异、缺损,辗转抄写中衍生出多个版本更是极为常见的现象。

孔睿就指出,梵本《二万五千颂般若波罗蜜经》曾经存在多个版本(《般若波罗蜜多文献研究》第35页),而日本学者渡边章悟也同样持此观点(参见其发表在《美国东方学会会刊》1994年第114卷第3期上的论文《二万五千颂般若经比较研究》)。《二万五千颂般若波罗蜜经》存在多个梵文版本的事实,可以从它不同时期的四个汉译本中看出:最早的版本是西晋太康七年(286年)竺法护所译十卷本《光赞般若波罗蜜经》,然后是西晋元康元年(291年)无罗叉与竺叔兰共译的二十卷《放光般若波罗蜜经》,鸠摩罗什的《大品经》译成于后秦弘始六年(404年),最后是玄奘完成于唐龙朔三年(663年)的《大般若经》第二会——若把这四种译本放在一起来读,你基本上很难相信它们源自同一部梵本佛经。最明显的差异是篇幅上的:在我手头的《中华大藏经》里,竺法护译本占据了70页,无罗叉—竺叔兰译本146页,罗什本208页,而玄奘译本则多达426页。很显然,我们没有理由认为《二万五千颂般若波罗蜜经》的梵本在历史上只出现过一种,更合理的情形恐怕是有四五种,乃至更多。

同样,我们也有理由认为,那体慧在论文中引用的那部1931年出土于吉尔吉特

的《二万五千颂般若经》梵文写本与鸠摩罗什翻译《大品经》时使用的梵本之间可能存在着不小的差异,这种差异足以造成如上所述的种种矛盾。

的《二万五千颂般若经》梵文写本与鸠摩罗什翻译《大品经》时使用的梵本之间可能存在着不小的差异,这种差异足以造成如上所述的种种矛盾。

具体说来,那体慧论文中最主要的论据之一,是说梵本《心经》与吉尔吉特写本《二万五千颂般若经》在意义相同的那个段落中措辞的不同。她举出的例证包括《心经》的第10至11行“是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减”。在《二万五千颂般若经》的第三品里有意思几乎完全相同的一句,然而不同的是,吉尔吉特写本在说到“不生不灭……”时,令人惊讶地使用了单数形式的动词,而《心经》梵本里使用的则是形容词复数形式。那体慧并没有进一步分析出现单数动词的原因,然而在我看来,这显然是因为《二万五千颂般若经》的梵文写本在这里出现了讹误。熟悉般若教法的人都知道,此处所说“不生不灭不垢不净不增不减”的,是诸法的特征,因而为复数;而吉尔吉特写本之所以用单数动词,是因为在该写本中“不生不灭”的主语是单数形式的“空”。从上下文来看,这句话传达的意义明显偏离了般若教法,也偏离了《二万五千颂般若经》本品的宗旨,所以,吉尔吉特写本很可能属于错讹本。如此一来,我们便不难理解《心经》与《大品经》为何会有汉译一致、梵本不同这种奇怪的现象了。

我之所以在此处不厌其烦地讨论这个问题,乃是因为“《心经》是在中国炮制出来的”这一观点已经在佛教学术界获得了一批知名的拥护者。也许,随着更多的古代写本在般若思想最早出现的地区被发掘出来(不幸的是,这项光荣的任务很可能将由盗墓贼以铁锹和炸药来完成),我们终将找到《心经》的真正来源。在那之前,我们可以确知的只有一件事:无论是谁写出了《心经》,它能流传至今实是世人莫大的幸运。

玄奘译本行世之后,历代佛经译师们对《心经》怀有的强烈兴趣丝毫未减。当代中国佛教学者方广考证,目前已知的《心经》汉译本至少有二十一种(参见氏著《般若心经译注集成》),其中有些已经亡佚不传,比如支谦的译本(约250年),唐长寿二年(693年)菩提流志译本和唐实叉难陀译本(约700年);而传世的汉译本又分为两类,我们常见的罗什和玄奘译本属其中一类,而另一类则被称为“大本”,这种译本在心经正文(也就是“正宗分”)前后分别多了一则“序分”和“流通分”,也就是开篇讲述本经缘起的序言和末尾处赞颂本经利益的结语,以使它看起来更加符合佛经的标准体例。大本《心经》最早出现于唐开元二十三年(735年)前后,是由来华的东天竺僧人法月译成的。然而,大本《心经》做作的意图过于明显了,甚少有佛教学者认为它代表了《心经》的本来面目。因此,本书的注释底本也没有采用“大本”的内容,只在书后的附录里收入,供读者参考。

《心经》不仅是译师们的心头好,更引来了大批的注释者。仅在古代中国,见诸记载的各类《心经》注疏本就有超过一百种之多,传世的也有八十多种。如前文所述,《心经》的“走红”是拜玄奘所赐,而在他之前此经尚不为人知,因此汉语世界的首批注释本之一正出自玄奘的弟子窥基之手。事实上,梵语和藏语文献中也没有早于八世纪的《心经》注疏(倒是在日本《卍续藏经》里收有一卷汉译《般若心经注》,据称是龙树的弟子、三世纪印度论师提婆所撰)。这一点也被那体慧教授作为论据,用以佐证她《心经》乃汉地伪经的论点,但是她可能忽略了另外一个事实:不独《心经》,早于八世纪的任何佛经注疏都非常罕见,无论在梵语、汉语还是藏语世界皆是如此。

最近几十年,世人对《心经》的热情似乎又迎来一番新的涨落,在亚洲和西方各国,至少出现了几十种讨论《心经》的新著作。在我自己这本翻译和注释《心经》的小书里,我参考了上述的一部分著作,并引用了十几种古代中国的注疏,其作者主要是唐、明两代的僧侣。为方便读者参学,每句经文都以汉、英、梵三种语言写出,其中汉语主要依据的是玄奘的译文,梵语拼音转写自孔睿校订的《心经》梵本。

唐代僧人明旷在他的《般若心经疏》里写道:“佛法并不遥远,它就在你的心头。真理并不在身外,如若背弃自己的本心,苦苦寻觅亦是徒劳。执迷抑或觉悟,只在一念之间。陷于黑暗还是洞彻光明,也并非他人决定。只要生起信心,如实修行,证悟之道绝非遥不可及。不寻访到名医灵药,何时才能冲破黑暗,见到大日之光?”

法藏法师则说:“《心经》是暗夜里为我们照亮前路的一柄火炬,苦海中救渡我们直达彼岸的一叶轻舟。”

赤松居士

甲申元旦

于华盛顿州汤森港