第四章

第四章

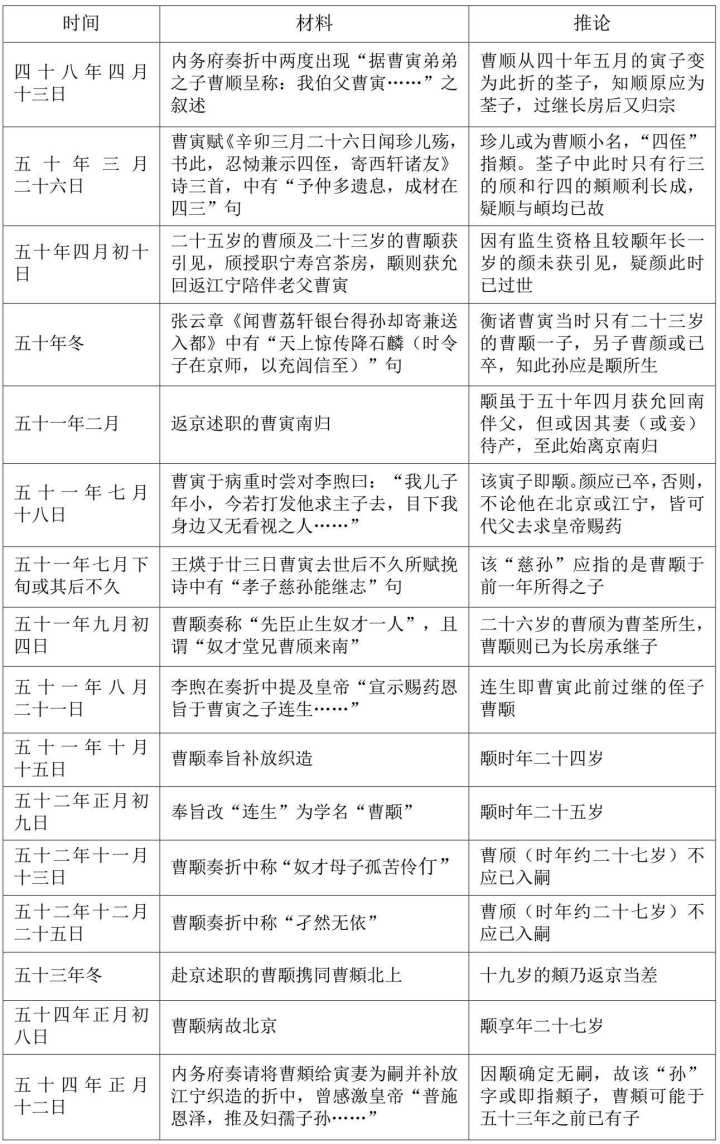

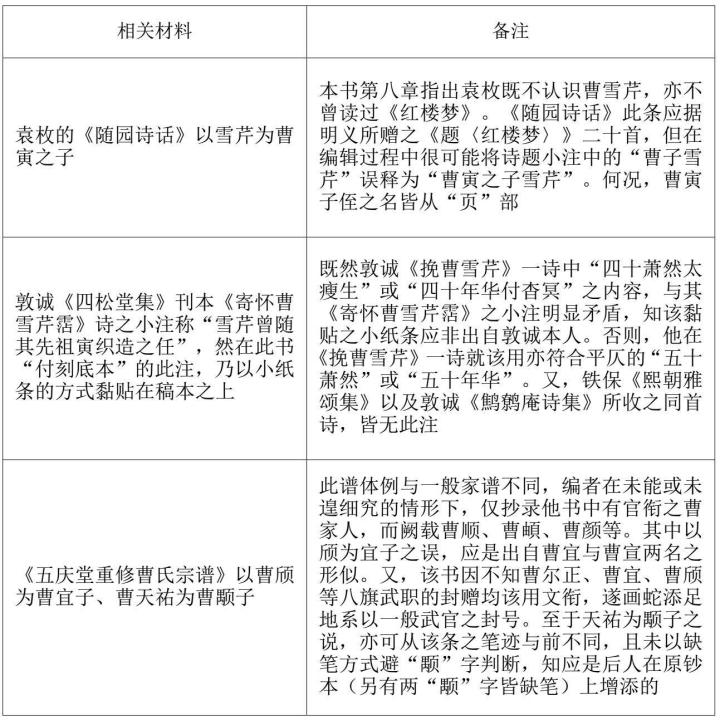

本章确认曹寅生母是明遗民顾景星之族妹,并在梳理庶长子曹寅及其嫡派二弟曹荃间复杂的过继关系后,推断曹雪芹的生父乃曹頫。文中并耙梳古籍中其他类似用例,判定敦诚悼诗中的“四十萧然太瘦生”或“四十年华付杳冥”句,与宜泉诗题下的“年未五旬而卒”小注,彼此并无矛盾,从而推得雪芹的生年应不早于康熙五十三年,抄家时最多十五岁,故他是有机会经历曹家在江南的“烈火烹油、鲜花着锦之盛”。

学界对曹寅生母以及子侄的研究虽一直相当重视,但迄今仍无法获得清楚共识。本章将先耙梳曹寅生母顾氏的家世背景,希望能因此对曹寅身为庶子的成长过程有较深刻的体会。接着,将整理与曹寅子侄与孙辈相关之材料与研究,除区辨事实与揣测外,并对各文献的可信度加以衡量拿捏。

先前学者因未曾考虑曹寅与曹荃两房之间各种过继及归宗过程的可能性,

只得将文献中有些表面不一的记载径当成笔误,遂在歧途上愈行愈远。鉴于第一历史档案馆所藏康熙二十九年(

1690

)内务府致户部有关曹家等捐纳监生的咨文(图表

4.6

),

只得将文献中有些表面不一的记载径当成笔误,遂在歧途上愈行愈远。鉴于第一历史档案馆所藏康熙二十九年(

1690

)内务府致户部有关曹家等捐纳监生的咨文(图表

4.6

),

乃牵涉当事人权益的重要原始文件,且《关于江宁织造曹家档案史料》中所收录的奏折亦为一手材料,《八旗满洲氏族通谱》及《八旗通志初集》更是关涉清朝崛起历史的专门官书;故我们实不应在无强烈证据的情形下,直指记载失误。本章即以诗文或档案里提及之曹家人的事迹作为素材,对史料中冗杂且分歧的记载提供一较合理的解释,以尝试掌握曹家的血缘世系。

乃牵涉当事人权益的重要原始文件,且《关于江宁织造曹家档案史料》中所收录的奏折亦为一手材料,《八旗满洲氏族通谱》及《八旗通志初集》更是关涉清朝崛起历史的专门官书;故我们实不应在无强烈证据的情形下,直指记载失误。本章即以诗文或档案里提及之曹家人的事迹作为素材,对史料中冗杂且分歧的记载提供一较合理的解释,以尝试掌握曹家的血缘世系。

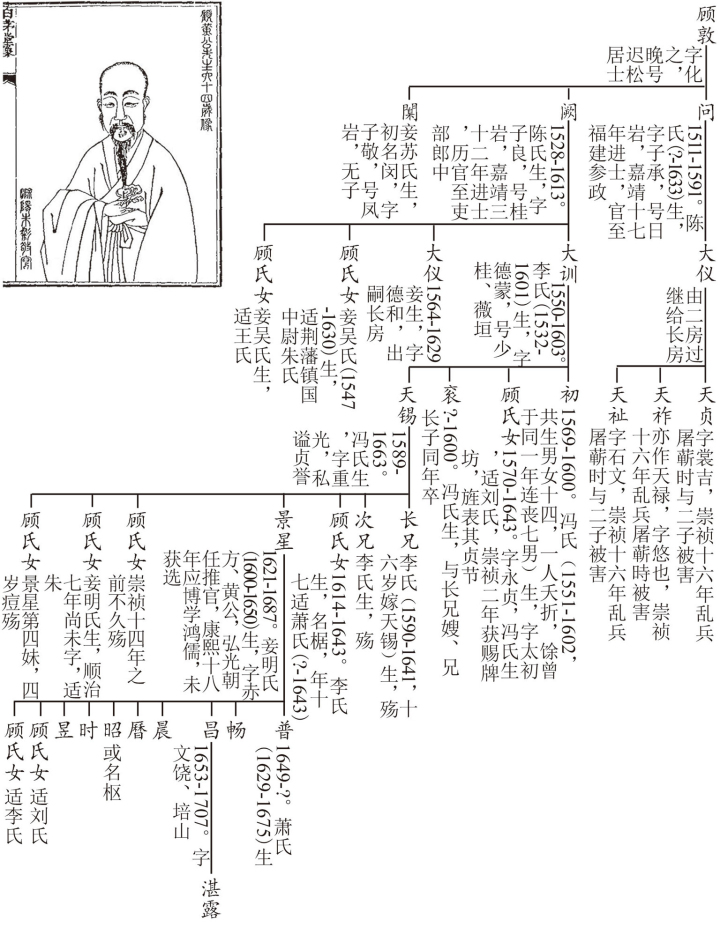

顾景星(

1621-1687)

,字赤方,号黄公,湖北蕲州人,系名宦世家,亦是知名的明遗民。他在红学界颇受关注,因朱淡文女士曾于

1982

年撰《曹寅小考》,

指称曹寅乃景星异母妹的庶生子(附录

4.1

),但李广柏等先生则主张景星与曹寅之间只存在干舅甥的结拜关系。

指称曹寅乃景星异母妹的庶生子(附录

4.1

),但李广柏等先生则主张景星与曹寅之间只存在干舅甥的结拜关系。

由于这是关涉曹寅成长背景的重要关节,下文即先略述景星之生平,再从许多新材料以及新角度重探此事。

由于这是关涉曹寅成长背景的重要关节,下文即先略述景星之生平,再从许多新材料以及新角度重探此事。

清初旗人常在战争中掳掠民女为婢,且不乏纳婢为妾的情形,入主中原后,旗人在江南为官者更普遍买汉女作妾,宗室娶汉女为妾者亦比比皆是。这些妾的地位与奴仆相差无几,不仅常受正妻的虐待与排挤,也少有可能被扶正,男主人死后往往会被转卖或强迫再嫁。

《红楼梦》第八十回叙述薛蟠的小妾香菱在被嫡妻金桂强迫改名时,即曾低调地称:“奶奶说那里话,此刻连我一身一体俱属奶奶,何得换一名字反问我服不服!”薛家最后还想把她给卖掉。又,贾政之妾赵姨娘虽生有贾探春和贾环一女一子,但在众人心目中的份量恐怕还不如袭人和鸳鸯几个有点脸面的丫鬟(第五十五回),且她所领二两银子的月钱也只是正室王夫人的十分之一,比伺候宝玉的丫鬟袭人都还少一吊钱(第三十六回)。此外,王夫人更曾因贾环在争闹中以蜡油浇烫嫡子贾宝玉(被视作主子),而叫过赵姨娘来骂,道:“养出这样不知道理、下流黑心种子(指贾环)来,也不管管!”(第二十五回),此虽因是赵姨娘平素的作为给人负面印象,但王夫人用词之尖刻应跟赵姨娘的出身关系颇大。

再者,第五十五回当赵姨娘之兄弟赵国基死时,正值探春暂代凤姐理家,为了后事应给多少银两,赵姨娘还曾与亲生女儿探春翻脸大闹,指她连自己亲舅的事都不关照,探春当时哭问道:

谁是我舅舅?我舅舅年下才升了九省检点,那里又跑出一个舅舅来?我倒素习按理尊敬,越发敬出这些亲戚来了。既这么说,每日环儿出去,为什么赵国基又站起来,又跟他上学去?为什么不拿出舅舅的款来?何苦来,谁不知道我是姨娘养的,必要过两三个月寻出由头来,彻底来翻腾一阵,生怕人不知道,故意的表白表白。

知探春一向只认嫡母王夫人的兄弟王子腾为舅,且亦羞愧自己是庶生。

事实上,在小说中赵氏与探春这对母子彼此竟以姨娘与姑娘互称,而贾环因是贾政庶子,故仍被凤姐称为“主子”(第二十回)。至于赵姨娘的兄弟国基,在荣府中亦不过是名随侍贾环上学的下人,从不曾被当成贾政的妻舅。而除王子腾外,书中另一位被贾家称为舅的邢德全,则是荣国府贾赦继室邢夫人之胞弟(第六十四回)。亦即,妾媵之兄弟在宁、荣二府并不拥有通常姻亲关系中舅舅的称谓或地位,男主人也不会以妻舅敬称或对待。

崇祯十六年(

1643)

,张献忠屠蕲州,景星之父天锡(

1589-1663

)举家逃归昆山之祖居。南明弘光元年(

1644

)十月,景星以贡生特授推官,旋因不附马士英而去职。顺治二年(

1645

)闰六月,“清兵既下昆山,多罗贝勒(农按:其名为尼堪)、土赖(即护军统领图赖)、固山额真(指阿山)强致军中,命以原职随征,景星力辞养亲还里”,

当时同在军中的降将萧世忠尝许以独生女。稍后,景星奉双亲居扬州,但“家犹四壁荒”,以致五年冬始与萧氏(

1629-1674

)完婚。

当时同在军中的降将萧世忠尝许以独生女。稍后,景星奉双亲居扬州,但“家犹四壁荒”,以致五年冬始与萧氏(

1629-1674

)完婚。

顺治七年三月,时在钱塘的景星丁母忧。八年,奉父归蕲。康熙二年(

1663)

,景星之父卒。十三年,其岳父母先后去世,在亲戚协助下合葬于苏州吴县,景星至翌年冬始得知,他当时已“二十年未入吴”,其妻亦已于不久前去世。

顾家于顺、康之际的景况甚差,邵长蘅(

1637-1704

)曾在诗中称其“乱定还家十年后,草堂萧瑟蕲江边。鹴裘典尽无酒钱,蹙额文君明镜前”,

顾家于顺、康之际的景况甚差,邵长蘅(

1637-1704

)曾在诗中称其“乱定还家十年后,草堂萧瑟蕲江边。鹴裘典尽无酒钱,蹙额文君明镜前”,

指他穷得无物可典当,景星亦自嘲是“贫苦流连,奔走乞食”。康熙十七年诏开博学鸿词科时,景星曾被征入京,但未被取中,而以布衣终老。

指他穷得无物可典当,景星亦自嘲是“贫苦流连,奔走乞食”。康熙十七年诏开博学鸿词科时,景星曾被征入京,但未被取中,而以布衣终老。

下文就尝试在朱淡文女士等前辈的基础上,重新耙梳以理学传家的顾氏与作为八旗世家的曹氏之间究竟有何关系。

(一)曹寅与顾景星的面对面接触

康熙十七年二月,顾景星被疏荐应博学鸿词科,但至十八年正月下旬始抵京;三月初一日,皇帝于体仁阁亲试获荐举的一百四十三人(各文献所记人数不一)并赐宴,景星曾撰有《三月朔觐保和殿》、《出体仁阁》等诗记此盛事。

三年后他在《怀曹子清》一诗中描述曹寅当时与己之互动是“周旋逢辇下,导引谒宸居”,并注明曹寅“尝为予引龙尾道”;

三年后他在《怀曹子清》一诗中描述曹寅当时与己之互动是“周旋逢辇下,导引谒宸居”,并注明曹寅“尝为予引龙尾道”;

龙尾道原为唐代含元殿前的甬道,

龙尾道原为唐代含元殿前的甬道,

此处借指宫中的辇路。惟该诗之文句易让人误以为曹寅尝特别安排景星入觐;其实,曹寅时任銮仪卫治仪正,乃御前之正五品侍从,他乃因职责所在始引导所有应考的鸿博晋见,在前引《三月朔觐保和殿》诗中有“一体常参入九重”句,即指出当时全体是依惯例一起进宫去觐见皇帝的(所谓之“常参”)。

此处借指宫中的辇路。惟该诗之文句易让人误以为曹寅尝特别安排景星入觐;其实,曹寅时任銮仪卫治仪正,乃御前之正五品侍从,他乃因职责所在始引导所有应考的鸿博晋见,在前引《三月朔觐保和殿》诗中有“一体常参入九重”句,即指出当时全体是依惯例一起进宫去觐见皇帝的(所谓之“常参”)。

三月二十二日,谕旨取中彭孙遹等五十位鸿博,俱以翰林任用,负责编修《明史》。虽在顾昌(

1653-1707

;字文饶,号培山

)为景星所撰之行略中,称其父“入觐保和殿,赐坐、赐茶、赐馔,再以病恳,既放还,杜门息影”,景星其实是落榜,他于四月三日赋诗记己被“恩旨宣放”,并与友人燕别。

)为景星所撰之行略中,称其父“入觐保和殿,赐坐、赐茶、赐馔,再以病恳,既放还,杜门息影”,景星其实是落榜,他于四月三日赋诗记己被“恩旨宣放”,并与友人燕别。

景星抵京时曾患病,故曹寅携药探视,景星因此赋有《曹子清馈药》一诗,曰:

韶光闭户恼不彻,况复病痁多晏眠。

半红半白杏花色,乍暖乍寒三月天。

药盌绳床尝废日,他乡逆旅动经年。

世情交态寒温外,别有曹郎分俸钱。

曹寅也以相同韵脚赋《春日过顾赤方先生寓居》倡和:

见因季子到阶前,堂上先生尚晏眠。

逆旅药香花覆地,长安日暖梦朝天。

开轩把臂当三月,脱帽论文快十年。

即此相逢犹宿昔,频来常带杖头钱。

提及曹寅曾从俸禄中给予景星一些资助,而景星亦仍同曹寅记忆所及一样嗜酒,且常带“杖头钱”出外买醉。

曹寅在此前应已造访过景星,否则他不会知道该赠以何药。

曹寅在此前应已造访过景星,否则他不会知道该赠以何药。

前人解“脱帽论文快十年”句,多称此指两人诗文往还的时间。

然因十年前曹寅仅十二岁,很难想象他能与大其三十七岁的景星彼此深入对话。查景星曾于康熙七年夏远行,先从芜湖搭小船至宣城,七月抵江宁,与“论交二十年”的好友周亮工(号栎园,时任江安督粮道,驻江宁

然因十年前曹寅仅十二岁,很难想象他能与大其三十七岁的景星彼此深入对话。查景星曾于康熙七年夏远行,先从芜湖搭小船至宣城,七月抵江宁,与“论交二十年”的好友周亮工(号栎园,时任江安督粮道,驻江宁

)欢聚,再途经苏州、常熟,抵达松江。翌年经昆山、常熟、江宁,并取道安徽、江西返回蕲州。景星此行主要停留在松江两个月,他与卢元昌、周茂源、沈麟、董含、董俞等五子,几乎每日均一起煮酒论诗,嗜酒的景星还“逢人号酒龙”。由于他们彼此倡和的诗中有“董生意气横九秋,脱帽半醉飞觥筹”、“

脱帽

露顶谈真诠,亟呼庖人劈蟹螯”、“敏捷诗无敌,卢生果绝伦。

论文

操月旦,求友出天真”、“吴江冷尊酒,何时再论文”、“周侯脱帽浮大白,抵掌

论文

劘屈贾”等句,屡见“脱帽”、“论文”等词,因疑曹寅“脱帽论文快十年”诗句乃回忆两人初相见时,景星甫与许多友人“脱帽(形容豪放、无所检束地)论文”,而一晃又已近十年。

)欢聚,再途经苏州、常熟,抵达松江。翌年经昆山、常熟、江宁,并取道安徽、江西返回蕲州。景星此行主要停留在松江两个月,他与卢元昌、周茂源、沈麟、董含、董俞等五子,几乎每日均一起煮酒论诗,嗜酒的景星还“逢人号酒龙”。由于他们彼此倡和的诗中有“董生意气横九秋,脱帽半醉飞觥筹”、“

脱帽

露顶谈真诠,亟呼庖人劈蟹螯”、“敏捷诗无敌,卢生果绝伦。

论文

操月旦,求友出天真”、“吴江冷尊酒,何时再论文”、“周侯脱帽浮大白,抵掌

论文

劘屈贾”等句,屡见“脱帽”、“论文”等词,因疑曹寅“脱帽论文快十年”诗句乃回忆两人初相见时,景星甫与许多友人“脱帽(形容豪放、无所检束地)论文”,而一晃又已近十年。

亦即,景星很可能是在康熙八年回程时,以亲戚身分探望曹寅生母(应尚存)。虽景星的老友周亮工乃曹家的通家之好,

然《白茅堂集》所收录此次壮游的共约百首诗作中,却不曾留下有关寅父曹玺(

c1619-1684

)的只字片语,因疑景星造访的主角只是曹家地位低下的汉人小妾顾氏。

然《白茅堂集》所收录此次壮游的共约百首诗作中,却不曾留下有关寅父曹玺(

c1619-1684

)的只字片语,因疑景星造访的主角只是曹家地位低下的汉人小妾顾氏。

但被张伯行、顾景星等长辈形容为“幼而岐嶷颖异,通经史,工诗文”以及“神童”的曹寅,

或因此得闻景星与松江名士们“脱帽论文”之盛事,甚至读过六人倡和的诗,其时距康熙十八年恰好十年。又,曹寅作于康熙四十三年的《夜饮和培山眼镜歌》亦有“与君半百皆称翁,花裆荻戟颇忆嬉庭中”句,提及己与顾昌年少时曾身穿花裆,以荻为戟一起戏耍,所指的时空点或就在康熙八年的江宁曹家。

或因此得闻景星与松江名士们“脱帽论文”之盛事,甚至读过六人倡和的诗,其时距康熙十八年恰好十年。又,曹寅作于康熙四十三年的《夜饮和培山眼镜歌》亦有“与君半百皆称翁,花裆荻戟颇忆嬉庭中”句,提及己与顾昌年少时曾身穿花裆,以荻为戟一起戏耍,所指的时空点或就在康熙八年的江宁曹家。

景星卒后多年,曾随侍他应鸿博之征的三子顾昌,

在《曹荔轩梓〈白茅堂集〉将竟感赋》一诗中回忆其父与曹寅交往的情形曰:

在《曹荔轩梓〈白茅堂集〉将竟感赋》一诗中回忆其父与曹寅交往的情形曰:

旹维先君子,旅卧越舄呻。

公也独慨慕,意洽如饮醇。

走马出殿直,揽辔来城闉。

晏语或达暮,夜怀难及晨。

岂唯骨肉爱,竟以胶漆论……。

所用“庄舄越吟”之典,乃指战国越人庄舄虽仕楚,病中思乡时仍吟越声。

知顾景星于康熙十八年抵京之初,因病而颇怀乡。曹寅则每在公馀骑马出宫造访,两人相谈至欢,往往在日暮禁中关闭宫门之前始急急赶回(所谓“晏语或达暮”),有时夜里思念起对方都等不及天明(所谓“夜怀难及晨”),并以“骨肉爱”来形容彼此间的关系。

知顾景星于康熙十八年抵京之初,因病而颇怀乡。曹寅则每在公馀骑马出宫造访,两人相谈至欢,往往在日暮禁中关闭宫门之前始急急赶回(所谓“晏语或达暮”),有时夜里思念起对方都等不及天明(所谓“夜怀难及晨”),并以“骨肉爱”来形容彼此间的关系。

(二)曹寅与顾景星之相互称谓

顾景星一生中只与曹寅在江宁与北京各有一小段时间接触,两人虽留下不少诗文互动,但景星生前却从不曾以亲戚之称谓直呼曹寅,只是屡以间接方式影射两人有舅甥之谊。如他在康熙十八年四月序曹寅诗集《荔轩草》时有云:

子清门第国勋,长江南佳丽地。束发即以诗词、经艺惊动长者,称神童。既舞象,入为近臣。今始弱冠,而其诗清深老成,锋颖芒角……不佞征车来长安,晤子清,如临风玉树,谈若粲花……予益叹其才之绝出也……李白赠高五诗,谓其“

价重明月

,

声动天门

”,即以赠吾子清,海内月旦,必以予言为然。己未四月朔,黄公顾景星书于都门旅次。

其中“价重明月,声动天门”句,引自李白《赠别从甥高五》诗中的“贤甥即明月,声价动天门”,

景星且仿李白与高五间的舅甥关系,亲昵地称呼曹寅为“吾子清”。

景星且仿李白与高五间的舅甥关系,亲昵地称呼曹寅为“吾子清”。

康熙二十一年,景星作《怀曹子清》思念两人的旧谊,提及自己三年前离京时的心情时有云:

情亲何缱绻,饯别倍踟蹰。

老我形骸秽,多君珠玉如。

深惭路车赠,近苦塞鸿疏……。

当中的“老我形骸秽,多君珠玉如”句,乃用晋人王济以“珠玉在侧旁,觉我形秽”形容其与外甥卫玠在一起的感觉,此即成语“自惭形秽”的出处。

而“路车赠”句,则指在母卒的情形下甥赠舅赆仪以送行(附录

4.2

)。朱淡文女士因此推断曹寅生母卒于康熙十八年之前,而由于曹玺继妻孙氏当时仍在世,知寅乃侧室所生。

而“路车赠”句,则指在母卒的情形下甥赠舅赆仪以送行(附录

4.2

)。朱淡文女士因此推断曹寅生母卒于康熙十八年之前,而由于曹玺继妻孙氏当时仍在世,知寅乃侧室所生。

顾景星应会将《怀曹子清》一诗寄给曹寅,其中“近苦塞鸿疏”句,或让久无音信闻问的曹寅颇不好意思,遂托人寄赠一块四寸见方的洋制镜子。景星于是在二十二年赋《玻璃方镜》一诗,下有小字注为“曹子清赠”,

但仍仅以曹寅的小字称之。二十七年,曹寅尝赋《送程正路之黄陂丞兼怀赤方先生》,末有“举辔黄州近,全身问楚狂”句,请其赴黄陂担任县丞之友人程义,

但仍仅以曹寅的小字称之。二十七年,曹寅尝赋《送程正路之黄陂丞兼怀赤方先生》,末有“举辔黄州近,全身问楚狂”句,请其赴黄陂担任县丞之友人程义,

抽空到临近的蕲州(与黄陂同属黄州府)问候景星(与杜浚并称“楚狂”),

抽空到临近的蕲州(与黄陂同属黄州府)问候景星(与杜浚并称“楚狂”),

但诗题依旧以“赤方先生”称呼之,曹寅且不知景星已卒于年前。

但诗题依旧以“赤方先生”称呼之,曹寅且不知景星已卒于年前。

顾景星《怀曹子清》诗中的“深惭路车赠”句,应典出《诗经·秦风·渭阳》之“我送舅氏,曰至渭阳;何以赠之?路车乘黄”,此有“念母之不见也,我见舅氏,如母存焉”之意。

考春秋时晋献公将女儿穆姬嫁给秦穆公,以结“秦晋之好”,穆姬是长女,太子申生的同母姊。申生后遭陷害自杀,穆姬的异母弟重耳则逃往国外,几经流离,终在秦穆公的支持下夺得君位,史称晋文公。当时穆姬已过世,其子(后为秦康公)即奉父命送重耳一程到渭水,并赠以车马。

考春秋时晋献公将女儿穆姬嫁给秦穆公,以结“秦晋之好”,穆姬是长女,太子申生的同母姊。申生后遭陷害自杀,穆姬的异母弟重耳则逃往国外,几经流离,终在秦穆公的支持下夺得君位,史称晋文公。当时穆姬已过世,其子(后为秦康公)即奉父命送重耳一程到渭水,并赠以车马。

古人通常只有当母亲亡故后,才会用“路车”之典,三国魏人邯郸淳所撰的《笑林》中即尝记一故事,称有某士人之母尚在,而他竟对舅言“渭阳之思,过于秦康”,后人遂用以为不学无术之讥。

有红友认为朱淡文女士错解了“路车”的典故,声称路车只是古代天子、诸侯或贵族所乘的车,因《诗经·荡之什·韩奕》有“其赠维何?乘马路车”句,郑玄笺:“人君之车曰:路车。”再者,《周书·苏亮传》:“朝廷以其作牧本州岛,特给路车、鼓吹。”其中皆无母亲亡故之事。

其实,路车本为普通名词,用法本多,但作为用典,还应着意于与当事人之间的关系。顾景星不仅在诗的首句即点出他与曹寅之间“情亲何缱绻”,且“深惭路车赠”的“赠”字,恰合于《诗经·秦风·渭阳》中秦康送舅氏重耳时相赠路车一事。

在现存诗文中,曹寅直到康熙三十九年应顾昌之邀跋《 舅氏 顾赤方先生拥书图卷》时,才首度以舅氏称呼景星,曰:

后己未二十二年庚辰,寅行年四十三,文饶四十有八,

舅黄公先生

弃世已十四年。寅出使莅吴十年,文饶三上公交车矣。文饶下第,自都门奉遗像及海内名家诗赞共一巨卷,投知己中丞宋公,抵苏州而还,过金陵使院,将买舟归黄冈……感叹存殁,悠悠忽忽,何以遂至二十二年之久……然自今以往,得睹此卷者尚有日。虽寿至耄耋,子孙满前,亦终拳拳于二十二年之前也。作诗:慕庐韩侍郎、果亭徐学士、毗陵邵髯子湘,其馀皆有闻而不相识。子湘亦二十二年于

舅氏

坐中相识者,其云“老辈”,盖同就征之山西傅青主、关中李天生、长洲汪苕文、宜兴陈其年、宣城施尚白,文采彪炳,风流映带,神光奕奕,一时皆可想见者也。寅谨记。

曹寅指称在图卷上跋诗者,还有他相熟的韩菼(

1637-1704)

、徐秉义(

1633-1711)

、邵长蘅(

1637-1704

;字子湘),其馀则“有闻而不相识”。或因邵氏所跋《题顾赤方遗照因忆旧游成二截句》一诗中有“老辈即今看欲尽,廿年如梦话旗亭”句,

让曹寅不禁又忆起曾应鸿博试的傅山、李因笃、汪琬、陈维崧、施闰章等“老辈”。而他没想到岁月一悠忽,舅甥于康熙十八年的见面竟成永别,他感慨自己将来如果重睹此卷,也必然会“拳拳于二十二年之前”的那场盛事。

让曹寅不禁又忆起曾应鸿博试的傅山、李因笃、汪琬、陈维崧、施闰章等“老辈”。而他没想到岁月一悠忽,舅甥于康熙十八年的见面竟成永别,他感慨自己将来如果重睹此卷,也必然会“拳拳于二十二年之前”的那场盛事。

顾景星与曹寅间究竟存在何种亲戚关系?由于景星给曹寅的诗文中多用非亲舅甥之典,如高镇是李白的从甥(堂姊妹之子),秦康之母与重耳则属同父异母兄妹,因疑曹寅与景星或亦是血缘不太亲近之甥舅。

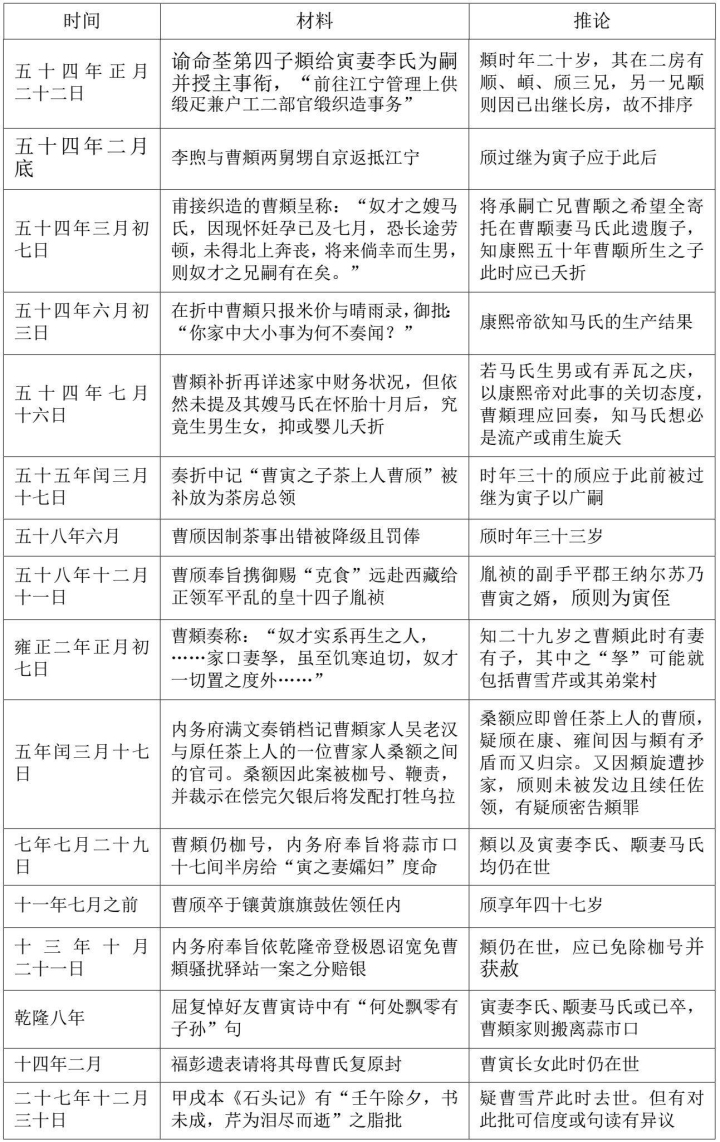

又因景星在行状中仅记其父天锡过世时共有一子、二女,馀皆殇,而长女适萧氏,次适朱氏,

知景星应不可能有姊妹嫁曹玺(图表

4.1

)。再者,依《武陵蕲阳顾氏家谱》的体例,如曹寅生母确出自蕲州顾家,则应在寅之外祖父名下出现“女□,一适曹氏……”字样,然该谱并未见类此的叙述!

知景星应不可能有姊妹嫁曹玺(图表

4.1

)。再者,依《武陵蕲阳顾氏家谱》的体例,如曹寅生母确出自蕲州顾家,则应在寅之外祖父名下出现“女□,一适曹氏……”字样,然该谱并未见类此的叙述!

且我们亦很难想象出资刊刻《白茅堂全集》的曹寅,在已公开称景星为舅的情形下,可以接受其生母(已获赐命妇,详见后文)在书中遭到蓄意删除。亦即,曹寅之母与景星最多是“亲堂”(指同祖父),也可能是“远堂”(不同祖父但同族)的关系。

且我们亦很难想象出资刊刻《白茅堂全集》的曹寅,在已公开称景星为舅的情形下,可以接受其生母(已获赐命妇,详见后文)在书中遭到蓄意删除。亦即,曹寅之母与景星最多是“亲堂”(指同祖父),也可能是“远堂”(不同祖父但同族)的关系。

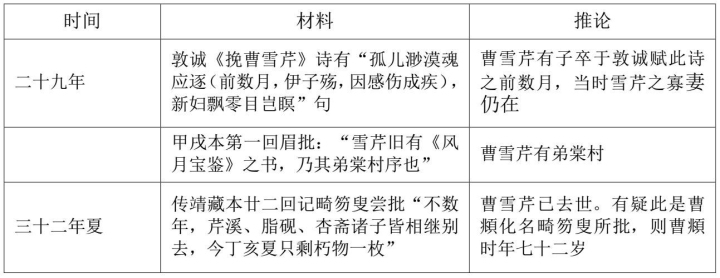

景星的先祖虽于元明之际迁蕲州,但仍与昆山老家之顾氏互动颇多,景星于明清鼎革之际逃难至吴时,也还受到当地族人的照顾,

且景星与其昆山族侄维祯(字幼铁)亦多往还,

且景星与其昆山族侄维祯(字幼铁)亦多往还,

而维祯也与曹寅、石涛等人以诗画交(见图表

4.2

),

而维祯也与曹寅、石涛等人以诗画交(见图表

4.2

),

故我们并无法排除曹寅生母是景星在昆山顾家族妹的可能。

故我们并无法排除曹寅生母是景星在昆山顾家族妹的可能。

王巧林先生新近撰文指出《红楼梦》书中的一些物品、用语有与蕲州存在关联者,

如元妃赐给贾家诸人的芙蓉簟(第二十八回),即为当地以笛竹编成的名特产蕲簟,此物“其节平,人睡则凉,而不生痕”,乃自唐代以来即出名的消暑圣品。

如元妃赐给贾家诸人的芙蓉簟(第二十八回),即为当地以笛竹编成的名特产蕲簟,此物“其节平,人睡则凉,而不生痕”,乃自唐代以来即出名的消暑圣品。

不知曹寅、顾景星、顾维祯三人的论交有无可能间接在小说中洒上些许蕲州的元素?尤其,维祯对小说还颇有兴趣,他曾批过时人吕熊的《女仙外史》。

不知曹寅、顾景星、顾维祯三人的论交有无可能间接在小说中洒上些许蕲州的元素?尤其,维祯对小说还颇有兴趣,他曾批过时人吕熊的《女仙外史》。

(三)曹寅认顾景星为舅之历程

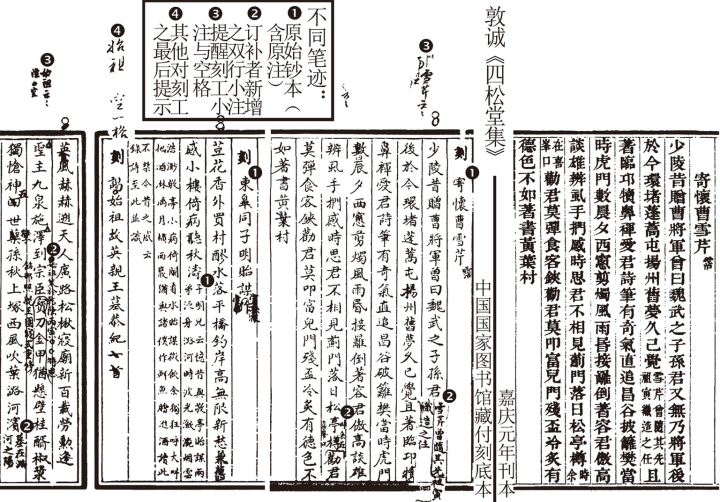

图表 4.1 顾景星家族之世系图。参据光绪补刻本之《白茅堂集》。

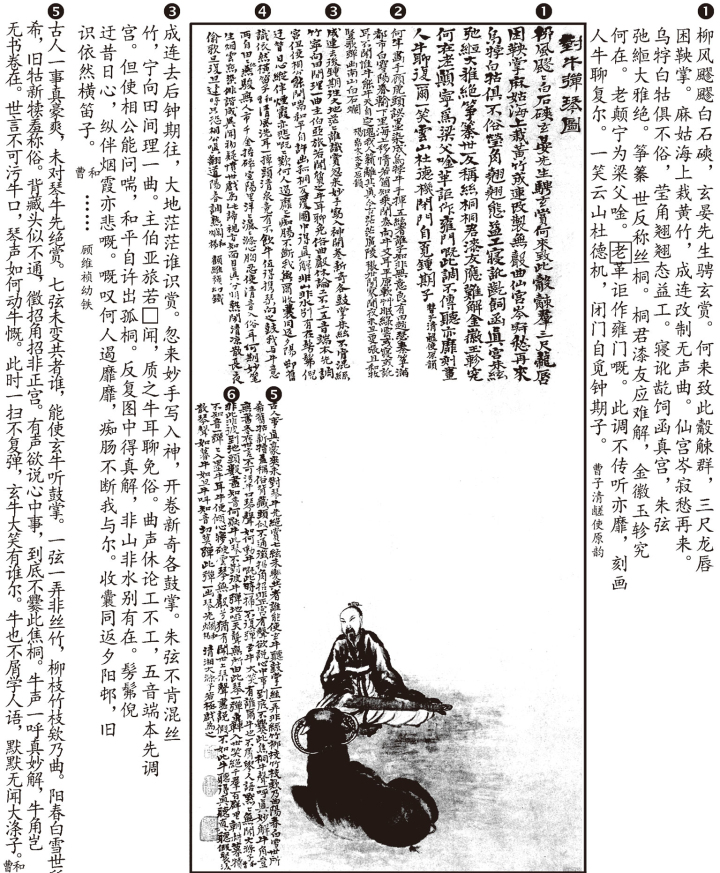

图表 4.2 北京故宫博物院藏石涛的《对牛弹琴图》。曹寅的诗以及顾维祯、石涛的和诗分别录于两侧。

顾景星为何一直对其与曹寅的关系“欲说还休”?曹寅又为何在景星死后许久才公开彼此为甥舅?下文即尝试深入追索。康熙四十一年初,顾昌携带其父所著之《白茅堂集》,亲晤时任江宁织造的曹寅,获得已认景星为舅之曹寅同意赞助千金以代梓。

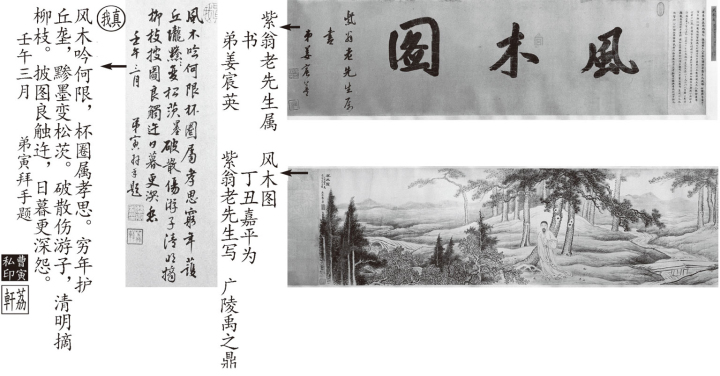

稍后的清明时节,曹寅又恰应友人王煐(

1651-1726

;号南村、紫诠)之请,题禹之鼎为王煐所绘的《风木图》(图表

4.3

),

稍后的清明时节,曹寅又恰应友人王煐(

1651-1726

;号南村、紫诠)之请,题禹之鼎为王煐所绘的《风木图》(图表

4.3

),

他在跋诗《题王南村副使风木图》中慨叹曰:

他在跋诗《题王南村副使风木图》中慨叹曰:

风木吟何限,杯圈属孝思。

穷年护丘垄,黪墨变松茨。

破散伤游子,清明摘柳枝。

披图良触迕,日暮更深悲。

此诗虽是应丧父的王煐所作,但开头之出典却用了怀念亡母的“杯圈之思”,

这对康熙六年已丧母的王煐而言,可能稍有些文不对题,但若从失亲的广义角度而言,应还可接受。

这对康熙六年已丧母的王煐而言,可能稍有些文不对题,但若从失亲的广义角度而言,应还可接受。

笔者怀疑曹寅此举或主要希望在该诗中连带一抒自己缅怀已故生母之情,而又不致触犯尚在世之嫡母孙氏的霉头。以庶长子身分承继父职的曹寅,当时在家中的地位虽稳固,然他在言行之间仍戒慎小心。

虽张士伋在序顾景星《白茅堂集》时有称“今直指使者巡鹾曹公为先生宅相”,其中“直指使者”即御史之谓,“宅相”乃外甥之代词,

然书末的两卷《家传》中却完全未及顾、曹两人为舅甥的姻属脉络。由于曹寅当时已承认彼此关系,且出资刊行景星别集,顾家实无理由刻意删略曹寅生母的资料,此应是曹寅生母与景星之族属关系过疏,以致相关内容未能被收入该以景星一支为主体的《家传》当中。

然书末的两卷《家传》中却完全未及顾、曹两人为舅甥的姻属脉络。由于曹寅当时已承认彼此关系,且出资刊行景星别集,顾家实无理由刻意删略曹寅生母的资料,此应是曹寅生母与景星之族属关系过疏,以致相关内容未能被收入该以景星一支为主体的《家传》当中。

图表 4.3 禹之鼎为王煐所绘的《风木图》。北京故宫博物院藏,末有二十五首题跋,其一为曹寅诗。

先前学者又有以景星出身理学名门,故应讲求夷夏之辨。然因清初许多遗民在政治现实下常选择独善其身,其本人虽不仕清,但并不反对亲友出仕,且与清朝官员亦保持密切交往,如景星嫡妻萧氏之父就是贰臣,降清后升授副总兵。

景星未出仕,恐非因清朝是一外来政权,而主要是身体状况不允许,他当时患有失眠、胃痛、频尿、健忘、晕眩等病,右臂且曾中风,在赴京途中还“中眩堕车,右肩骨断”。

景星未出仕,恐非因清朝是一外来政权,而主要是身体状况不允许,他当时患有失眠、胃痛、频尿、健忘、晕眩等病,右臂且曾中风,在赴京途中还“中眩堕车,右肩骨断”。

事实上,景星于康熙十八年离京返家途中所写的《猛雨闻雷》一诗中注称“闻是日上躬祷”,在《青县道中见夏云》一诗,亦注曰:“太皇太后步祷宫中,上降诏罪己,四月十五日,率群臣躬祷,甘霖随至。”知其颇关心宫廷事,且字里行间还颇敬慕康熙帝,丝毫未见敌意。

由于景星生前屡以古人甥舅的典故影射并提醒曹寅彼此关系,但曹寅却长期无甚反应。有谓曹寅轻视其人而不愿承认景星是其母舅,此说应非。因在清廷的笼络政策下,曹寅及其挚友张纯修、纳兰成德等少数汉化程度较高的旗人,当时均充分利用开博学鸿词科之难得机会与来京应试的汉人名士论交(第三章)。曹寅当时也已初获文名,如与宋琬以“南施北宋”并称诗坛的施闰章,即十分称赏其“寒山见远人”句。

曹寅与顾景星的互动,或深受汉人小妾在旗人家庭中地位低下的影响(附录

4.1

)。康熙十八年,曹寅之父和嫡母孙氏均仍健在,而寅之生母已过世,身为庶子的曹寅当时在家中或如履薄冰。虽然应鸿博之召入京的顾景星,希望能与“如临风玉树,谈若粲花……贝多金碧,象数艺术,无所不窥;弧骑剑槊,弹碁擎阮,悉造精诣”之曹寅相认舅甥,

但对曹家许多人而言,景星的身分颇低,正如同《红楼梦》小说中赵姨娘之兄弟赵国基,以致曹寅不敢造次。

但对曹家许多人而言,景星的身分颇低,正如同《红楼梦》小说中赵姨娘之兄弟赵国基,以致曹寅不敢造次。

曹寅担任侍卫期间,似曾在皇帝身边或御书房侍候笔墨。

成德于其《曹司空手植楝树记》一文中,更有“伯禽抗世子法”句,用了《礼记·文王世子》“成王有过,则挞伯禽”之典,以形容好友曹寅与康熙帝亲近的程度。

成德于其《曹司空手植楝树记》一文中,更有“伯禽抗世子法”句,用了《礼记·文王世子》“成王有过,则挞伯禽”之典,以形容好友曹寅与康熙帝亲近的程度。

此故,康熙二十三年曹玺卒后,曹寅在皇帝的支持下,其地位开始扶摇直上,先后担任内务府慎刑司员外郎、会计司郎中、广储司郎中,二十九年又外放为苏州织造,历升至江宁织造。《红楼梦》第五十三回中有关黑山村乌庄头的情节,或与曹寅在内务府经管官庄的经验恰相呼应。

此故,康熙二十三年曹玺卒后,曹寅在皇帝的支持下,其地位开始扶摇直上,先后担任内务府慎刑司员外郎、会计司郎中、广储司郎中,二十九年又外放为苏州织造,历升至江宁织造。《红楼梦》第五十三回中有关黑山村乌庄头的情节,或与曹寅在内务府经管官庄的经验恰相呼应。

曹寅或在其生母于康熙三十六年被追赠为恭人后(附录

4.3

),才开始严肃思考该如何处理与顾景星间的亲属称谓,其时他的嫡母孙氏尚存,但已任江宁织造郎中的曹寅在家中应已有足够的发言权(已成为曹家的家长),遂于三十九年所撰的《舅氏顾赤方先生拥书图记》中首度公开三呼舅氏,

然景星却已于二十六年十月先卒,

然景星却已于二十六年十月先卒,

赶不及亲闻或亲见。

赶不及亲闻或亲见。

虽然我们未见文献提及曹寅之亲生庶母曾被追赠为命妇,然因曹寅有清晰的历官过程,当时有关封赠的规定亦彰然可考,而曹寅不可能不为其生母去挣得该有之命妇荣宠,下文因此尝试合理还原此事。

依大清律,妾不得比照嫡妻或继妻封赠,但可以子贵获诰敕。清初遇覃恩及考满均给封赠,至康熙二年( 1663 )始罢以考满获封赠之途,官员的女姓亲长自此只有经由覃恩才可能成为命妇(附录 5.1 )。

清初以来各次覃恩的时间与事件均可见于图表

5.1

,知曹寅应可透过康熙二十七年十月上孝庄文皇后尊谥之机缘,为其亡母争取。依当时所颁之恩诏:“内外大小各官,除各以现在品级已得封赠外,其前诏后授职、升级、改任者,俱着照例封赠。”

且据律中“若嫡母已受封,生母先亡者,准追赠”、“凡封赠母,而父官高于子者,如系嫡母,从父官;生母,从子官”之规定,曹寅生母顾氏初只能照寅之官品被追赠为宜人。

且据律中“若嫡母已受封,生母先亡者,准追赠”、“凡封赠母,而父官高于子者,如系嫡母,从父官;生母,从子官”之规定,曹寅生母顾氏初只能照寅之官品被追赠为宜人。

康熙三十六年七月因平定噶尔丹(噶尔旦)而颁恩诏时,已升任江宁织造郎中的曹寅应可请求改赠其生母为恭人。

是年年底,曹寅进京陛见,“蒙恩擢阶正三品食俸”,

是年年底,曹寅进京陛见,“蒙恩擢阶正三品食俸”,

故于四十二年三月皇帝五旬寿诞再次颁恩诏时,

故于四十二年三月皇帝五旬寿诞再次颁恩诏时,

其母援律又可被晋赠为淑人。

其母援律又可被晋赠为淑人。

透过封赠制度所获得的命妇身分,通常可为女姓挣得较高的家庭与社会地位。以《红楼梦》第五十八回记老太妃薨逝为例,“凡诰命等皆入朝随班按爵守制”;在此,“诰命”乃指获赐诰敕的命妇。又,第七十一回贾母八十寿诞时,命妇们亦可参加荣国府中的正式筵宴。第七十四回王善保家抨击大观园里的丫鬟们时,也曾对王夫人说:“这些女孩子们一个个倒像受了封诰似的,他们就成了千金小姐了。”

惟曹寅似不曾将此舅甥关系延伸至下一代,如顾昌在江宁处理刊刻其父遗集事宜的两年多,曹寅至少有十首诗与他相关,即全都以其字号文饶或培山名之,从不曾称呼他为表兄或外兄,只有在送别诗中的“愁思风旌外,亲情带水间”句,淡淡流露彼此的姻谊。

同样地,顾昌在《曹荔轩梓〈白茅堂集〉将竟感赋》一诗中,也未径称曹寅为表弟或外弟;至于顾湛露为父昌所写的行略中,亦只称曹寅为“银台曹公”。如曹寅之母确是顾昌的亲姑姑,很难想象他俩在接触如此密切的情形下,却从不曾于现存的众多诗文中以表兄弟互称!

同样地,顾昌在《曹荔轩梓〈白茅堂集〉将竟感赋》一诗中,也未径称曹寅为表弟或外弟;至于顾湛露为父昌所写的行略中,亦只称曹寅为“银台曹公”。如曹寅之母确是顾昌的亲姑姑,很难想象他俩在接触如此密切的情形下,却从不曾于现存的众多诗文中以表兄弟互称!

由于顾湛露尝谓:“前与征君燕台雅集,

舅甥契谊

,遂捐千金,代梓《白茅堂全集》,府君一手较正,历癸未、甲申,剞劂告成。”

有学者于是称景星与曹寅间的“契”谊,乃类似今之契兄(干哥)、契妹(干妹)之关系,然如二人纯因谈得来,径可结为契父子,实无必要再转个弯结拜为干舅甥,

有学者于是称景星与曹寅间的“契”谊,乃类似今之契兄(干哥)、契妹(干妹)之关系,然如二人纯因谈得来,径可结为契父子,实无必要再转个弯结拜为干舅甥,

更何况,曹寅的生母当时已过世!综前所论,曹寅生母很可能只是顾景星的族妹,曹、顾两人的密切关系应主要建立在康熙十八年鸿博期间相与吟诗论文之情谊。

更何况,曹寅的生母当时已过世!综前所论,曹寅生母很可能只是顾景星的族妹,曹、顾两人的密切关系应主要建立在康熙十八年鸿博期间相与吟诗论文之情谊。

冯其庸先生尝于

2008

年论曹雪芹曰:“一般认为他是曹颙的遗腹子,是曹寅的嫡孙,但也无确切的根据。另一种看法认为是曹頫的儿子,但也无可靠的证据。所以只好说两说并存。”

学界对何人为雪芹之父,多停留在猜测的层次,对其生卒年更一直缺乏共识。

学界对何人为雪芹之父,多停留在猜测的层次,对其生卒年更一直缺乏共识。

鉴于曹寅和曹荃两房之间的过继状况相当复杂,本节即尝试梳理曹寅家子侄辈与孙辈的生平事迹及其相互关系,期盼能对曹雪芹的家庭背景有更深入的了解。因该议题争论颇多,故附注常较冗长,请读者谅解。

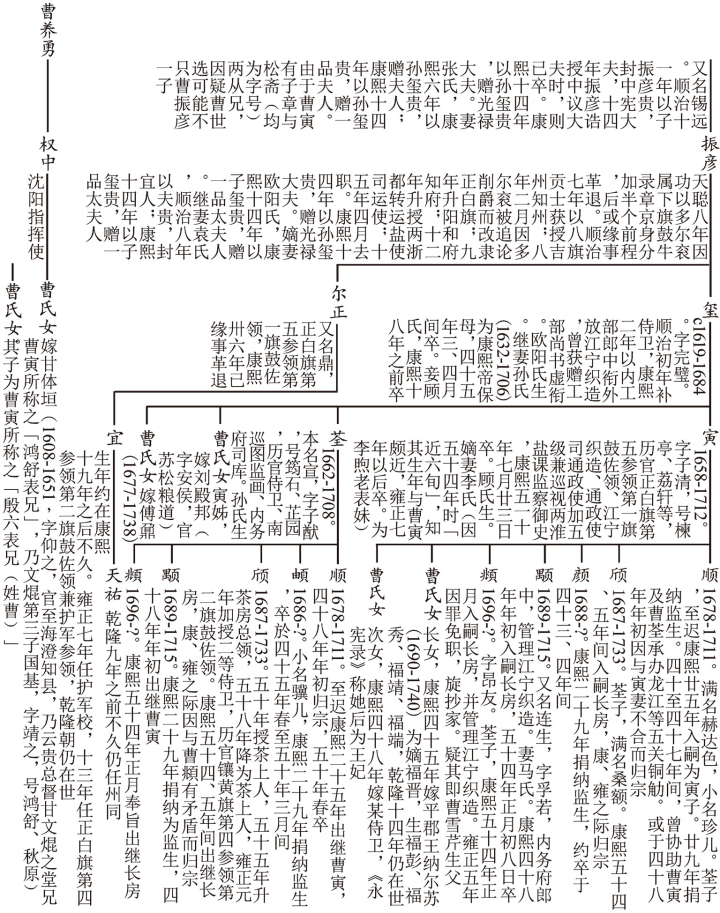

《八旗满洲氏族通谱》尝记曹锡远以下有职衔之共三代裔孙曰:

其

子

:曹振彦原任浙江盐法道。

孙

:曹玺原任工部尚书,曹尔正原任佐领。

曾孙

:曹寅原任通政使司通政使,曹宜原任护军参领兼佐领,曹荃原任司库。

元孙

:曹颙原任郎中,曹頫原任员外郎,曹颀原任二等侍卫兼佐领,曹天祐现任州同。

依这部官书的体例,“凡初来归依、有名位可考者,通行载入”,即使被革职抄家者(如原任员外郎的曹頫),仍都收载,而对同辈者则以官职大小而非长幼胪列。

从前引文所用之“原任”一词,知乾隆九年(

1744

)《通谱》成书时,曹锡远元孙中的曹颙(卒于康熙五十四年

[1715]

)、曹頫(雍正五年

[1727]

革职,卒年不详)、曹颀(卒于雍正十一年)等人均已过世或去职,

同辈中仍有官职者,仅曹天祐“现任州同”。

同辈中仍有官职者,仅曹天祐“现任州同”。

至于曹霑(曹雪芹),因此书未记其名,故他在乾隆九年之前应不曾出仕。

至于曹霑(曹雪芹),因此书未记其名,故他在乾隆九年之前应不曾出仕。

由于曹寅已知之子(含承继子)此时仍尚存者,最多仅剩已革职的曹頫一人(见后),故曹天祐最可能是曹寅弟曹荃(原名宣,或在当差时因避康熙帝

玄

烨之嫌名而改名;参见附录

3.1

及图表

7.1

由于曹寅已知之子(含承继子)此时仍尚存者,最多仅剩已革职的曹頫一人(见后),故曹天祐最可能是曹寅弟曹荃(原名宣,或在当差时因避康熙帝

玄

烨之嫌名而改名;参见附录

3.1

及图表

7.1

)之子,或其堂弟曹宜之子(图表

4.4

)。又因屈复于乾隆八年作诗怀好友曹寅时,曾慨叹其家“何处飘零有子孙”,

)之子,或其堂弟曹宜之子(图表

4.4

)。又因屈复于乾隆八年作诗怀好友曹寅时,曾慨叹其家“何处飘零有子孙”,

此亦印证“现任州同”的曹天祐应非曹寅已四处流散的后代之一。

此亦印证“现任州同”的曹天祐应非曹寅已四处流散的后代之一。

由于曹玺孙辈之汉名出现在文献中的已知有顺、颀、颙、頫,一致是以“页”字为偏旁之单名,知《通谱》中复名的曹天祐或非曹玺之孙,

笔者颇疑他属曹尔正支。更因尔正独子曹宜的年纪小曹寅二十几岁(见后文),故宜子确实较有可能在《通谱》编成时仍“现任州同”。

笔者颇疑他属曹尔正支。更因尔正独子曹宜的年纪小曹寅二十几岁(见后文),故宜子确实较有可能在《通谱》编成时仍“现任州同”。

《五庆堂重修曹氏宗谱》中虽在辽东四房最末有“十四世:天祐,颙子,官州同”句(图表

2.14

),但因此条之笔迹与其他各世均不同,且不讳“颙”字(书中他处两见此字,皆避嘉庆帝之名讳而缺笔),判断该世应是后来增写上的,而非原书内容。由于此谱的体例与一般家谱颇异,想必是因“辽沈失陷,阖族播迁,家谱因而失遗兵火中”(见曹士琦顺治十八年序),故编纂者只好参考并摘录相关文献中的内容入谱,如曹锡远一支就主要抄自《八旗满洲氏族通谱》及《熙朝雅颂集》等书,然因《通谱》仅胪列有官衔的同辈之人,编者在未能或未遑细究的情形下,遂阙载曹顺、曹頔、曹颜等人,并将曹颀误归在曹宜(字形近于“曹宣”)名下,且在补记曹家的诰赠封号时,亦因自行揣摩而有多处失实。

图表

4.4

曹雪芹先祖之世系图。

(一)曹寅及其同辈兄弟

曹家取名字似乎颇注重经典上的关合,如世选之名及其两子尔玉(后名玺)与尔正(又名鼎)之行字为“尔”, 2 应出自《尚书·商书·盘庚》之“ 世选尔 劳,予不掩尔善”。至于玺之两子寅与宣亦然:寅字子清及宣字子猷,即分别出自《尚书·虞书·舜典》之“夙夜惟寅,直哉惟清”及《诗经·大雅·桑柔》之“秉心宣犹(通“猷”),考慎其相”。 3 尤其,“寅清”一词原亦为官吏箴戒之辞,谓言行敬谨,持心清正,而“宣猷”则谓施展谋划与方略。再者,尔正的独子宜,其名或取自《诗经·周南·螽斯》之“ 宜尔 子孙”句,并与乃父之名讳“ 尔 正”有所关合(指“曹 宜 乃 尔 正之 子孙 ”)。由于方晓伟先生已整理出曹寅之年谱,故此节将详人之所略,着重在曹寅弟曹荃以及堂弟曹宜之生平。

曹荃既通文史,亦长于书画、诗词,曾授侍卫,

康熙二十八年任南巡图监画(见后文),三十五年曾扈从御驾征讨噶尔丹。

康熙二十八年任南巡图监画(见后文),三十五年曾扈从御驾征讨噶尔丹。

三十八年正月康熙帝宣布将第三次南巡时,谕命曹寅等江南三织造在途中接驾,其织造印务则由各人之弟前去代理(图表

4.5

)。

三十八年正月康熙帝宣布将第三次南巡时,谕命曹寅等江南三织造在途中接驾,其织造印务则由各人之弟前去代理(图表

4.5

)。

曹寅在四十八年追悼曹荃所作的《思仲轩诗》中,

曹寅在四十八年追悼曹荃所作的《思仲轩诗》中,

有“忆汝持节来,锦衣貌殊众。举眼历十稔,拱木已成栋”句,所言曹荃十年前“持节”南下一事,应即指此。

有“忆汝持节来,锦衣貌殊众。举眼历十稔,拱木已成栋”句,所言曹荃十年前“持节”南下一事,应即指此。

朱彝尊《题曹通政〈思仲轩诗〉卷》中之“公弟居此,植杜仲一本于庭,故以名轩”小注,说明曹荃确在江宁织造府住过,且曾于庭前栽种杜仲。三十八年四月康熙帝驻跸江宁织造时,南巡队伍正弥漫一股欢欣的氛围,此因随行的王贵人于前几日在苏州寻得失联已二十年之父母(第七章)。心情甚佳的皇帝见庭中萱花盛开,遂在曹太夫人觐见之后特恩御书“萱瑞堂”三大字以赐(图表 4.5 及附录 4.4 ),曹寅兄弟当时均应在府。五月,康熙帝回銮后曹寅应回任,曹荃则或请假数月,以与生母孙氏、兄长曹寅以及自己的子侄(含亲生但已出继长房的曹顺)畅聚。

图表 4.5 沈汉宗《惠爱录》中与曹家相关资料。

据尤侗的《曹太夫人六十寿序》及毛际可的《萱瑞堂记》,曹寅嫡母孙氏生于天聪六年(崇祯五年)十二月初一日。因康熙四十五年(

1706

)八月曹寅疏称“臣母冬期营葬,须臣料理”,故孙氏应卒于此前,但具体时间不详。

由于孙氏小其夫曹玺约十三岁,知其应为继妻。

由于孙氏小其夫曹玺约十三岁,知其应为继妻。

她在曹玺生前即已封一品夫人,二十七年十月曹寅以内务府郎中获授诰命时,更因子贵而改封一品太夫人(附录

5.1

)。

她在曹玺生前即已封一品夫人,二十七年十月曹寅以内务府郎中获授诰命时,更因子贵而改封一品太夫人(附录

5.1

)。

曹寅有一封致汪绎( 1671-1706 ,号东山)的短札曰:

细读大集,如嚼芝饮露,几忘身在尘坱间矣。拜服!拜服!

署中正俶装,谨命使捧上东山先生。期弟寅顿首。

由于曹寅在信尾自称“期弟”,考曹家人的卒年(图表

4.4

),发现此丧事最可能与寅母孙氏相关。曹、汪间的论交始于四十四年五月曹寅奉旨设扬州诗局以校刊《全唐诗》前后,而此信下限则不晚于汪绎病故之四十五年五月十二日。以内务府的规矩,外放官员曹寅应为嫡母服丧百日,

然因曹寅于四十四年三月至闰四月还先后至瓜洲、苏州、江宁、扬州迎驾,知孙氏不应卒于这时期。此后只有在四十五年二月二十八日至七月初一日间未见曹寅上折,故孙氏最可能卒于四十五年二月底至五月初。再查曹寅行程,发现他在前一年年底至京述职,四十五年二月十八日返抵江宁,次日到扬州,知前述短札应是他于三、四月左右在扬州获得嫡母死讯时,仓促整理行装之际写下的。

然因曹寅于四十四年三月至闰四月还先后至瓜洲、苏州、江宁、扬州迎驾,知孙氏不应卒于这时期。此后只有在四十五年二月二十八日至七月初一日间未见曹寅上折,故孙氏最可能卒于四十五年二月底至五月初。再查曹寅行程,发现他在前一年年底至京述职,四十五年二月十八日返抵江宁,次日到扬州,知前述短札应是他于三、四月左右在扬州获得嫡母死讯时,仓促整理行装之际写下的。

曹荃至少在四十五年春夏之交以前即已回到江南,看顾生母最后一程并守丧。八月,曹寅妻李氏奉长女至京完婚,

曹寅疏称“臣母冬期营葬,须臣料理”,故延至十月始抵京,十一月,其女被平郡王纳尔苏迎娶过门。

曹寅疏称“臣母冬期营葬,须臣料理”,故延至十月始抵京,十一月,其女被平郡王纳尔苏迎娶过门。

而因曹荃至是年冬还未销假返京,

而因曹荃至是年冬还未销假返京,

疑其或在曹寅赴京期间奉旨代理织造印务,此与三十八年的情形近似。

疑其或在曹寅赴京期间奉旨代理织造印务,此与三十八年的情形近似。

冯景( 1652-1715 )曾应曹寅之邀撰《御书萱瑞堂记》:

康熙己卯夏四月,皇帝南巡回驭,止跸于江宁织造臣曹寅之府,寅绍父官,实维亲臣、世臣,故奉其寿母孙氏朝谒,上见之色喜,且劳之曰:“此吾家老人也。”赏赉甚厚。

会庭中谖花开

,

遂御书

“

萱瑞堂

”

三大字以赐

。尝观史册,大臣母高年召见者,第给扶,称“老福”而已,亲赐宸翰,无有也。

指称三十八年南巡时尝驻跸江宁,寅遂奉六十八岁老母(故称“寿母”)孙氏朝谒,因当时织造府中的谖(通“萱”,乃为母亲或其居室之代称)花正盛开,帝因而御赐“萱瑞堂”三字,并称呼以“此吾家老人”。

从前引文中得知康熙帝乃因曹家是“亲臣、世臣”,而特赐御书以笼络,但类似之荣宠并非唯一。

由于《永宪录》中指称曹寅之母乃康熙帝之保母,故有将曹家在康熙朝所受之恩遇皆归功于孙氏。然因康熙帝曾在三十八年其保母瓜尔佳氏过世时,特封其为保圣夫人,且遣官致祭四次,

由于《永宪录》中指称曹寅之母乃康熙帝之保母,故有将曹家在康熙朝所受之恩遇皆归功于孙氏。然因康熙帝曾在三十八年其保母瓜尔佳氏过世时,特封其为保圣夫人,且遣官致祭四次,

而孙氏未获此等待遇,知其与皇帝的关系并不特别密切。清代皇子例用保母和乳母各八人,孙氏应只是八名保母之一,

而孙氏未获此等待遇,知其与皇帝的关系并不特别密切。清代皇子例用保母和乳母各八人,孙氏应只是八名保母之一,

她在康熙元年曹荃诞生之前,想必已差满出宫,其时玄烨最多八岁。

她在康熙元年曹荃诞生之前,想必已差满出宫,其时玄烨最多八岁。

王煐《千尺雪和荔轩、芷园两使君》及姚潜(

1625-1709

;字后陶)《吴门同曹荔轩通政昆仲游千尺雪限深字》二诗,即为随曹寅、曹荃同游苏州支硎山旁名瀑千尺雪时所作,从姚诗中的“不陟支硎岁已深”句,知应赋于三十八年冬。

再者,王煐《挽曹荔轩使君十二首》之第三首有“支硎载酒观新瀑”句,亦应回忆的是此事,但由于该诗之末有“以下三首追忆庚辰、辛巳、壬午间与公同游之乐”小注,

再者,王煐《挽曹荔轩使君十二首》之第三首有“支硎载酒观新瀑”句,亦应回忆的是此事,但由于该诗之末有“以下三首追忆庚辰、辛巳、壬午间与公同游之乐”小注,

可推知千尺雪之游应发生于三十九年庚辰岁(不含)之前,此与前述判断恰合榫。

可推知千尺雪之游应发生于三十九年庚辰岁(不含)之前,此与前述判断恰合榫。

稍后,阎若璩为返京销假的曹荃赋《赠曹子猷》一诗送别,称:

骨肉谁兼笔墨欢(原注:令兄子清织造有“恭惟骨肉爱,永奉笔墨欢”之句),羡君兄弟信才难。

南临 淮海熬波 远,北觐云霄补衮宽。

坐啸应知胜公乾,暮归还见服邯郸。

请挥一匹好东绢(原注:善画),怪石枯枝即饱看。

先前学界有从“淮海熬波”一词,怀疑曹荃乃因担任两淮巡盐御史或淮南监掣同知而持节南下,然从相关方志中却未能查得他曾开衙视事。

其实,“南临淮海熬波远,北觐云霄补衮宽”句应是祝祷远来南方淮盐之地的曹荃,能在返京觐见后获授两淮巡盐御史(所谓之“补衮”,本谓规谏帝王之官员,此处用来代指御史),以与手足情深的兄长曹寅共享“笔墨欢”。康熙四十年,曹荃自侍卫改任物林达(即从七品之司库)。

其实,“南临淮海熬波远,北觐云霄补衮宽”句应是祝祷远来南方淮盐之地的曹荃,能在返京觐见后获授两淮巡盐御史(所谓之“补衮”,本谓规谏帝王之官员,此处用来代指御史),以与手足情深的兄长曹寅共享“笔墨欢”。康熙四十年,曹荃自侍卫改任物林达(即从七品之司库)。

先前学者误其卒于四十四年,现据王煐《挽曹荔轩使君十二首》中“令弟芷园于戊子岁先逝”之小注,确知应为四十七年。

先前学者误其卒于四十四年,现据王煐《挽曹荔轩使君十二首》中“令弟芷园于戊子岁先逝”之小注,确知应为四十七年。

至于曹尔正独子曹宜之年纪较寅或荃均要小一截,约生在康熙十九年之后不久,此因其于雍正七年(

1729

)时已当差三十三年,而通常旗员子弟至十八岁就应当差。

曹宜于康熙四十七年曾奉旨自北京运一佛像至普陀安置,雍正七年十月任尚志舜佐领下的护军校。从其于雍正十三年仍任正白旗包衣第四参领第二旗鼓佐领兼护军参领(从三品),并负责“巡察圈禁允禵地方”等事,知他颇受雍正帝信任,乾隆初应仍在世,是曹家在雍、乾之际官阶最高者。

曹宜于康熙四十七年曾奉旨自北京运一佛像至普陀安置,雍正七年十月任尚志舜佐领下的护军校。从其于雍正十三年仍任正白旗包衣第四参领第二旗鼓佐领兼护军参领(从三品),并负责“巡察圈禁允禵地方”等事,知他颇受雍正帝信任,乾隆初应仍在世,是曹家在雍、乾之际官阶最高者。

又,曹寅有《与从兄子章饮燕市中》及《虎丘雪霁追和芷园看菊韵,寄松斋大兄、筠石二弟》二诗,

由于曹尔正较曹玺年轻许多,故子章与松斋两从兄应与曹寅同曾祖。亦即,曹世选可能不只曹振彦一子,但他子应不曾出仕,故未列名于《通谱》。脂本第十三回中有署名松斋的批语,从年龄判断应不可能是该比曹寅还年长的“大兄”所为。

由于曹尔正较曹玺年轻许多,故子章与松斋两从兄应与曹寅同曾祖。亦即,曹世选可能不只曹振彦一子,但他子应不曾出仕,故未列名于《通谱》。脂本第十三回中有署名松斋的批语,从年龄判断应不可能是该比曹寅还年长的“大兄”所为。

(二)曹寅之子侄辈

曹寅以庶长子身分奉旨成为家长,稍后且继父职为江宁织造,惟因子嗣不旺,遂数度自二房过继,其间并有承继子因故归宗,此令嫡庶两房的子侄关系异常复杂,本节即在前人的基础上尝试进行梳理。

康熙二十九年四月,身为家长的曹寅在外放苏州担任织造前,为弟曹荃以及四名子侄各捐纳为监生(每名需二百两

),其目的当然是为家人取得将来出仕文官的基本资格。譬如,他们就可有机会获授正七品的太常寺读祝官、赞礼郎以及鸿胪寺鸣赞等职缺,也可能担任茶上人。

),其目的当然是为家人取得将来出仕文官的基本资格。譬如,他们就可有机会获授正七品的太常寺读祝官、赞礼郎以及鸿胪寺鸣赞等职缺,也可能担任茶上人。

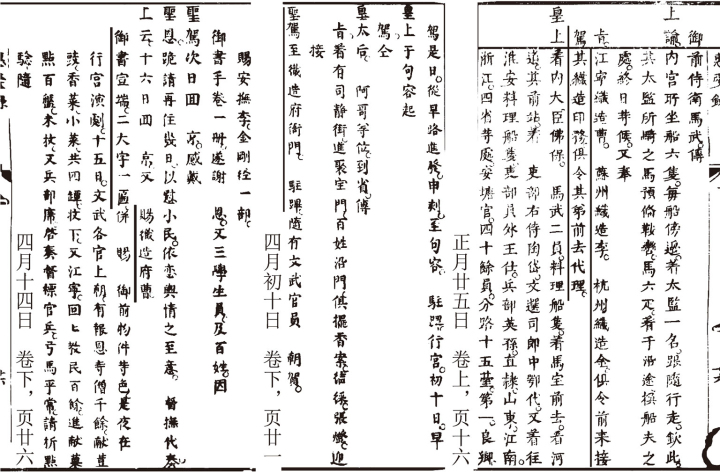

内务府于致户部的相关咨文中称:

内务府于致户部的相关咨文中称:

三格佐领下苏州织造、郎中曹寅之子曹顺,情愿捐纳监生,十三岁。三格佐领下苏州织造、郎中曹寅之子曹颜,情愿捐纳监生,三岁。三格佐领下南巡图监画曹荃,情愿捐纳监生,二十九岁。三格佐领下南巡图监画曹荃之子曹颙,情愿捐纳监生,二岁。三格佐领下南巡图监画曹荃之子曹頔,情愿捐纳监生,五岁……等因。将此等人名

各缮一绿头牌

,并拟将此送部等情具奏。

在奉“知道了”之旨后,内务府总管费扬古、颁迪即派笔帖式将此文件送交户部员外郎和隆。

前引咨文乃攸关曹家捐纳权益的官方文书,装订骑缝处且钤有满汉合璧之“总管内务府印”,理应被视为追索曹寅子侄的重要础石。

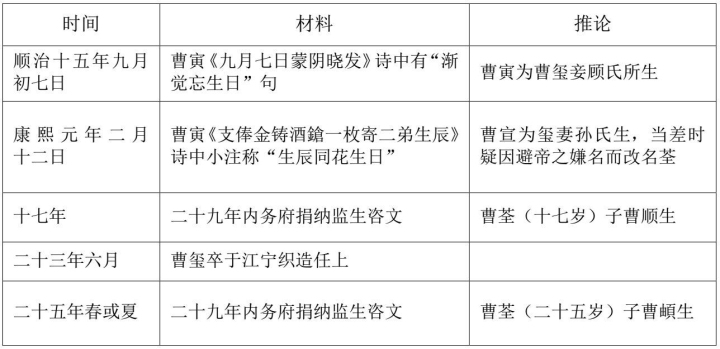

该咨文明白记载曹顺和曹颜为寅子,曹颙及曹頔为荃子(图表

4.6

)。

该咨文明白记载曹顺和曹颜为寅子,曹颙及曹頔为荃子(图表

4.6

)。

曹寅于二十九年夏秋间在苏州织造任内有“

稚子

龙钟当户

多

”、“鱼竿都任

儿

骑马”诗句,

曹寅于二十九年夏秋间在苏州织造任内有“

稚子

龙钟当户

多

”、“鱼竿都任

儿

骑马”诗句,

即述及三岁的颜。

即述及三岁的颜。

至于约四岁之曹颀(亦作“曹奇”、“曹起”、“曹启”

)为何是同辈当中唯一未捐监者,此或因每名纳监者所需之二百两(约合织造两整年之俸银

)为何是同辈当中唯一未捐监者,此或因每名纳监者所需之二百两(约合织造两整年之俸银

),对当时的曹家仍非随手可拿,且两房各捐纳二名子侄应属公允。何况,曹寅亦已为曹荃捐纳,作为家长的他,对待二房应算相当够意思。又,未来如有需要,仍可另替曹颀捐监。再者,身为“包衣老奴”的曹家与皇室极亲近,每代均有人担任旗鼓佐领(如曹尔正和曹宜即以此出身),该途并无需监生资格。至于咨文为何将曹颙排在较年长的曹頔之前,此举若确有讲求,较合理的解释或是颙与頔分别为嫡出与庶出,

),对当时的曹家仍非随手可拿,且两房各捐纳二名子侄应属公允。何况,曹寅亦已为曹荃捐纳,作为家长的他,对待二房应算相当够意思。又,未来如有需要,仍可另替曹颀捐监。再者,身为“包衣老奴”的曹家与皇室极亲近,每代均有人担任旗鼓佐领(如曹尔正和曹宜即以此出身),该途并无需监生资格。至于咨文为何将曹颙排在较年长的曹頔之前,此举若确有讲求,较合理的解释或是颙与頔分别为嫡出与庶出,

而对可能同属庶子的頔与颀,曹寅就从中选择了年龄较大之侄。

而对可能同属庶子的頔与颀,曹寅就从中选择了年龄较大之侄。

图表 4.6 满文文献中的曹振彦家族姓名。

从本章所提及各相关文献中的行序判断,寅与荃两兄弟所生子的雁行之序并未采用同祖父的大排行,且在出嗣后即不算入本支排序。刘广定教授指出行序亦有不因出嗣而易者,并举行二的敦诚为例,他在出嗣后仍称敦敏为“伯兄”、“大兄”,而行三的桂圃亦谓敦诚为“二兄”,敦敏还称桂圃为“三弟”。因疑不同家族的称谓习惯或不同,对曹家而言,过继后即视同亲生序齿,此且应是法律层面之规定。否则,在曹荃共生顺、頔、颀、颙、頫五子的情形下,将无法解释为何内务府在五十四年正月的奏折中称曹頫为“曹荃第四子”,而此亦即曹寅《辛卯三月二十六日闻珍儿殇,书此,忍恸兼示四侄……》中所谓的“四侄”。

由于康熙四十八年四月十三日的内务府奏销档中,两度出现“曹寅弟弟之子曹顺呈称:我伯父曹寅……”之叙述,

知曹顺原是曹荃所生。那为何前引之二十九年咨文以曹顺为寅子?考二十三年六月曹玺病卒,其孙辈当时仅有曹荃所生之曹顺一人,故曹寅在成为家长之后,应是为表达对嫡母孙氏以及嫡房曹荃的善意,才过继侄子曹顺。

知曹顺原是曹荃所生。那为何前引之二十九年咨文以曹顺为寅子?考二十三年六月曹玺病卒,其孙辈当时仅有曹荃所生之曹顺一人,故曹寅在成为家长之后,应是为表达对嫡母孙氏以及嫡房曹荃的善意,才过继侄子曹顺。

康熙四十年五月之满文内务府行文档中所提到曹家实际承办龙江等五关铜觔之赫达色,即曹顺的满文名。

由于曹寅和曹荃在此文中尝称赫达色为“我们的孩子(原档之满文究竟如何书写待考)”,而满文的“

jui

”意为“子”或“子辈”,亲子和侄子皆可称“

jui

”,故曹寅和曹荃的前述称谓既可指赫达色是两人的儿子(所谓之“兼祧”),也可指赫达色是两人的子侄辈。

由于曹寅和曹荃在此文中尝称赫达色为“我们的孩子(原档之满文究竟如何书写待考)”,而满文的“

jui

”意为“子”或“子辈”,亲子和侄子皆可称“

jui

”,故曹寅和曹荃的前述称谓既可指赫达色是两人的儿子(所谓之“兼祧”),也可指赫达色是两人的子侄辈。

有学者主张曹顺入嗣长房时只是单纯之过继,并应发生在曹頔出生后,因当时曹荃有两子,遂将曹顺给了长房。

设若如此,曹荃在命名頔之弟颀时,就不应计入已入嗣长房的曹顺,而以“桑额(三哥儿)”为颀之满名。笔者因此认为曹寅在接手家长后,乃安排曹顺兼祧两房;否则,

万一曹荃不再有子

,

嫡支将绝嗣

!但由于顺之身分在法律上仍以长房为主,故在二十九年的纳监文书中始会只称其为寅子。然因四十八年四月十三日内务府的奏折中两度出现“据曹寅弟弟之子曹顺呈称:我伯父曹寅……”之叙述,知曹顺后又归宗,此或因其与嫡母不和所致。

设若如此,曹荃在命名頔之弟颀时,就不应计入已入嗣长房的曹顺,而以“桑额(三哥儿)”为颀之满名。笔者因此认为曹寅在接手家长后,乃安排曹顺兼祧两房;否则,

万一曹荃不再有子

,

嫡支将绝嗣

!但由于顺之身分在法律上仍以长房为主,故在二十九年的纳监文书中始会只称其为寅子。然因四十八年四月十三日内务府的奏折中两度出现“据曹寅弟弟之子曹顺呈称:我伯父曹寅……”之叙述,知曹顺后又归宗,此或因其与嫡母不和所致。

五十年三月,小名珍儿之曹顺骤逝,曹寅曾赋诗哀悼(附录

4.5

)。

五十年三月,小名珍儿之曹顺骤逝,曹寅曾赋诗哀悼(附录

4.5

)。

曹寅《楝亭诗别集》收录其作于康熙五十年( 1711 )的《辛卯三月二十六日闻珍儿殇,书此,忍恸兼示 四侄 ,寄西轩诸友》诗三首:

老不禁愁病,尤难断爱根。

极言生有数,谁谓死无恩。

拭泪知吾过,开缄觅字昏。

零丁摧亚子,孤弱例寒门。

予仲多遗息,成材在四三。

承家望犹子,努力作奇男。

经义谈何易,程朱理必探。

殷勤慰衰朽,素发满朝簪。

聋耸双荷异,凄迷复此晨。

那堪无事老,长做不情人。

薄福书囊远,偷生药里亲。

磋跎非一致,丰啬恐难论。

先前学界分别有以珍儿是曹颜、曹顺,或是曹寅晚年所生幼子者,现即重理各说的思路与论据,并补充入新的认识。

四十三年十月起,曹寅即与苏州织造李煦二人轮管两淮盐课(行署在扬州)十年,每次一年,其第四任的任期起自四十九年十月。

亦即,曹寅在赋前引诗之当年常得往返于江宁与扬州间(最快一日可到

亦即,曹寅在赋前引诗之当年常得往返于江宁与扬州间(最快一日可到

)。曹寅除将该诗“兼示”四侄曹頫外,并寄给自己的“西轩诸友”。翻检其现存诗集,发现他在江宁、扬州或仪征(淮南批验盐引所设有真州使院,供巡盐御史暂住)的居处均有同名之西轩,

)。曹寅除将该诗“兼示”四侄曹頫外,并寄给自己的“西轩诸友”。翻检其现存诗集,发现他在江宁、扬州或仪征(淮南批验盐引所设有真州使院,供巡盐御史暂住)的居处均有同名之西轩,

如四十五年秋冬之际《全唐诗》将竣时,他就曾赋有《西轩同人将别,用和蕉饮原韵……》一诗;在此,“西轩同人”应指扬州天宁寺书局之工作同仁;而四十九年初冬他也有《阻风寄西轩诸友》之作。

如四十五年秋冬之际《全唐诗》将竣时,他就曾赋有《西轩同人将别,用和蕉饮原韵……》一诗;在此,“西轩同人”应指扬州天宁寺书局之工作同仁;而四十九年初冬他也有《阻风寄西轩诸友》之作。

由于《辛卯三月二十六日……》诗的内容乃属家事,且意境平平,曹寅应不会将之分寄给早已散馆的书局诸翰林;亦即,所谓的“西轩诸友”应最可能指其当时之幕友,而古人原本就尊称受业之师或幕友为“西席”。

由于《辛卯三月二十六日……》诗的内容乃属家事,且意境平平,曹寅应不会将之分寄给早已散馆的书局诸翰林;亦即,所谓的“西轩诸友”应最可能指其当时之幕友,而古人原本就尊称受业之师或幕友为“西席”。

又从“闻珍儿殇”句,可判断珍儿与曹寅当时不在同一地。而勾稽曹寅行踪,知其在赋诗之际应未进京,但身处江南何地则不详。再者,珍儿不可能卒于江宁或扬州,否则,曹寅理应兼程赶返看其最后一面,而不会在此当口还赋诗示四侄,并好整以暇地录寄西轩诸友。

由于四十八年二月曹寅(五十二岁)遣嫁次女时尝称“臣有一子,今年即令上京当差,送女同往,则臣男女之事毕矣”,知其已将子女皆婚配,且亦无妻妾有孕,而该“一子”乃指甫过继之二十一岁的曹颙(应已婚,见后文)。

故珍儿若为曹寅子,只能生于四十八年年底以后(考虑怀胎要十月,而曹荃卒于一年多前,知不可能自二房过继),享寿不到三岁。然若珍儿是寅子,在前述诗中曹寅就不应使用语境不恰当的“闻”字来描述己子之殇,

故珍儿若为曹寅子,只能生于四十八年年底以后(考虑怀胎要十月,而曹荃卒于一年多前,知不可能自二房过继),享寿不到三岁。然若珍儿是寅子,在前述诗中曹寅就不应使用语境不恰当的“闻”字来描述己子之殇,

亦无道理以“予仲多遗息,成材在四三。承家望犹子,努力作奇男”句,离题去期许三侄和四侄未来能担负二房之家业。当然也不可能在已有曹颙为承继子的情形下,还期许两侄未来能接续长房之家业。也就是说,珍儿不可能是曹寅之子。尤其,曹寅晚年体弱多病,甚至对年轻时所热衷的寻欢之事亦早已意兴阑珊。

亦无道理以“予仲多遗息,成材在四三。承家望犹子,努力作奇男”句,离题去期许三侄和四侄未来能担负二房之家业。当然也不可能在已有曹颙为承继子的情形下,还期许两侄未来能接续长房之家业。也就是说,珍儿不可能是曹寅之子。尤其,曹寅晚年体弱多病,甚至对年轻时所热衷的寻欢之事亦早已意兴阑珊。

事实上,从前引诗中的“零丁摧亚子”句,亦知珍儿不可能是曹寅之子。此因“中国基本古籍库”所收录的大量诗集中,可见数以百计的“亚子”用例,

均是称许他人之子“可亚(此字为流亚、同类之意)其父”。此熟典乃出自唐末藩镇李克用之子李存勖,由于唐昭宗尝以“此子可亚其父”称之,时人遂以“亚子”号存勖,后梁太祖亦谓“生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳”。考虑曹寅不可能自褒己子为“亚子”,故该被譬作“亚子”的珍儿应为二房所出。

均是称许他人之子“可亚(此字为流亚、同类之意)其父”。此熟典乃出自唐末藩镇李克用之子李存勖,由于唐昭宗尝以“此子可亚其父”称之,时人遂以“亚子”号存勖,后梁太祖亦谓“生子当如李亚子,克用为不亡矣!至如吾儿,豚犬耳”。考虑曹寅不可能自褒己子为“亚子”,故该被譬作“亚子”的珍儿应为二房所出。

而曹寅的“予仲多遗息,成材在四三”句,则谓其已故仲弟曹荃共有顺、頔、颀、頫四子(不计已出继之颙),但只有排行第三的曹颀(约二十五岁

)和第四的曹頫(十六岁)能“成材”。先前学者多将“成材”释为“成为有用之人”,

)和第四的曹頫(十六岁)能“成材”。先前学者多将“成材”释为“成为有用之人”,

但因曹寅应不太可能会以此公开之诗引发其他诸子(无论存殁)难堪(被视作“不成材”),故疑“成材”在此应为“长大成人”之意。

但因曹寅应不太可能会以此公开之诗引发其他诸子(无论存殁)难堪(被视作“不成材”),故疑“成材”在此应为“长大成人”之意。

又,八旗男子年满十六即称为丁,并登记入档册。亦即,曹寅指称曹荃的子嗣虽多,但在他赋此诗时,尚存的成丁之侄只剩下行三的颀与行四的頫。

又,八旗男子年满十六即称为丁,并登记入档册。亦即,曹寅指称曹荃的子嗣虽多,但在他赋此诗时,尚存的成丁之侄只剩下行三的颀与行四的頫。

据此新解,顺与頔在康熙五十年曹寅赋诗时均应已故,而珍儿最可能是其中一人。在已知曹頔以骥儿为小名的情形下,珍儿似乎就该是曹顺的小名。当然,我们也不应径自排除珍儿为曹寅孙辈或侄孙辈的可能性;设若如此,珍儿只可能为曹頫所生;不然,何以解释曹寅竟然未将此诗出示最应心伤的珍儿之父!又因曹寅此诗乃“忍恸兼示四侄”,如曹頫是主要的关系人,诗题中似乎也不该用“兼”字。更何况,曹頫当时虚岁方十六,那他就必须在十五岁之前即结婚。

经由前述推论,疑珍儿最可能是曹顺。再因曹寅《西轩集》(较《楝亭诗别集》早刊两年)中,将“予仲多遗息,成材在四三”书作“世出难居长,多才在四三”,

该“世”字指继承,如“世孙”即嫡孙,“世子”即帝王或诸侯的嫡长子,故“世出难居长”句或谓长子往往不是嫡出,

该“世”字指继承,如“世孙”即嫡孙,“世子”即帝王或诸侯的嫡长子,故“世出难居长”句或谓长子往往不是嫡出,

亦表明死者乃居长之庶子(与曹寅的出身同)曹顺。

亦表明死者乃居长之庶子(与曹寅的出身同)曹顺。

至于“殇”字,古人虽常用于八至十九岁过世者,而曹顺时年三十四岁,然查各种资料库,仍偶可见称成年死者为殇的事例,

笔者因此怀疑在亲近晚辈过世时,即使已二、三十岁,仍有因痛惜而借用未成年之“殇”者。再者,以国事或意外而死者亦可称殇。

笔者因此怀疑在亲近晚辈过世时,即使已二、三十岁,仍有因痛惜而借用未成年之“殇”者。再者,以国事或意外而死者亦可称殇。

故知“殇”字用于曹顺之死并非不可能。下文即尝试完整释读《闻珍儿殇》一诗。

故知“殇”字用于曹顺之死并非不可能。下文即尝试完整释读《闻珍儿殇》一诗。

康熙五十年春,“带领家人王文等”长年在京协助曹寅和曹荃兄弟处理铜差的曹顺卒。

三月二十六日,曹寅获知噩耗,但因职务在身无法赴京,遂赋诗抒怀,并书示诸亲友。在此诗第一阕中的“老不禁愁病,尤难断爱根”句,应是感慨自己老来多愁善病,尤其难以割断对珍儿之爱(诗题不称“长侄”,而用小名称呼,亦见彼此情深)。虽然曹顺与嫡母李氏之间发生无法和谐相处的极端不幸情形(故谓“极言生有数”),

三月二十六日,曹寅获知噩耗,但因职务在身无法赴京,遂赋诗抒怀,并书示诸亲友。在此诗第一阕中的“老不禁愁病,尤难断爱根”句,应是感慨自己老来多愁善病,尤其难以割断对珍儿之爱(诗题不称“长侄”,而用小名称呼,亦见彼此情深)。虽然曹顺与嫡母李氏之间发生无法和谐相处的极端不幸情形(故谓“极言生有数”),

以致曹寅只得将他归宗,但在曹顺死后,曹寅仍眷念先前长达二十多年的父子恩情(“谁谓死无恩”),“拭泪知吾过”句则表达曹寅对让其归宗一事的不舍与悔意。由于曹顺无子或少子,其过世让该支陷入伶仃的景况(“零丁摧亚子”),而类此遭际常见于曹家,因稍早曹颜与曹頔先后过世时,享年均小于二十出头,且皆少有子嗣(“孤弱例寒门”)。在感伤完长侄之死后,曹寅于第二阕即谈及尚存的颀、頫两侄,期许他们能奋发向上(所谓“承家望犹子,努力作奇男”)。而由于当时曹颀人在京候差,故曹寅在将此诗寄给“西轩诸友”时,只兼示自小养在身边的四侄曹頫。

以致曹寅只得将他归宗,但在曹顺死后,曹寅仍眷念先前长达二十多年的父子恩情(“谁谓死无恩”),“拭泪知吾过”句则表达曹寅对让其归宗一事的不舍与悔意。由于曹顺无子或少子,其过世让该支陷入伶仃的景况(“零丁摧亚子”),而类此遭际常见于曹家,因稍早曹颜与曹頔先后过世时,享年均小于二十出头,且皆少有子嗣(“孤弱例寒门”)。在感伤完长侄之死后,曹寅于第二阕即谈及尚存的颀、頫两侄,期许他们能奋发向上(所谓“承家望犹子,努力作奇男”)。而由于当时曹颀人在京候差,故曹寅在将此诗寄给“西轩诸友”时,只兼示自小养在身边的四侄曹頫。

朱淡文女士以“赫达色”之名不常见,遂将内务府中许多同名者都系为曹顺,并进而推论他在雍正七年十月任内务府郎中兼镶黄旗包衣第一参领(从三品),十一年任正白旗包衣第五参领第四旗鼓佐领。

然翻检《通谱》后可见多达五十一人皆名“赫达色”,《钦定八旗通志》中更有七位佐领或管领名“赫达色”,五位名“黑达色”,三位名“黑达塞”,故朱氏之说颇待商榷。尤其,若曹顺即此历官参领的赫达色,则很难解释《通谱》在曹锡远条下为何未记这位从三品的元孙。

然翻检《通谱》后可见多达五十一人皆名“赫达色”,《钦定八旗通志》中更有七位佐领或管领名“赫达色”,五位名“黑达色”,三位名“黑达塞”,故朱氏之说颇待商榷。尤其,若曹顺即此历官参领的赫达色,则很难解释《通谱》在曹锡远条下为何未记这位从三品的元孙。

再者,因曹寅早在康熙二十九年即替当时十三岁的承继子曹顺捐纳为监生,而康熙十年四月规定:

八旗满洲监生识满汉字者,考试翻译;专识满字,考试缮写。优者授为正八品,以部院笔帖式补用。其汉军监生识满汉字者,照满洲监生例考试取用;专识汉字者,照汉监生考职例,以州同等官用。

籍隶正白旗汉姓包衣的曹家应视同汉军选官,故曹顺有机会依汉监生之考职例授从六品之州同。惟因《通谱》编成于乾隆九年,知曹顺应不太可能是曹天祐,否则,其初仕并任州同(通常该职仅任数年)时将已六十多岁。

亦即,曹顺或是因不曾任官而未被《通谱》收录。《红楼梦》第四回尝称薛蟠“现领着内帑钱粮,采办杂料……虽是皇商,一应经济世事,全然不知,不过赖祖父之旧情份,户部挂虚名,支领钱粮,其馀事体自有伙计老人家等措办”,此或接近皇商曹顺的生活方式。

亦即,曹顺或是因不曾任官而未被《通谱》收录。《红楼梦》第四回尝称薛蟠“现领着内帑钱粮,采办杂料……虽是皇商,一应经济世事,全然不知,不过赖祖父之旧情份,户部挂虚名,支领钱粮,其馀事体自有伙计老人家等措办”,此或接近皇商曹顺的生活方式。

据前文的讨论,曹家长孙

曹顺归宗二房的绝对下限为康熙四十八年四月

(此因内务府折中已称其为曹荃之子),而此事应与曹颜的卒年以及曹颙(原常用“连生”之名,五十二年正月以后始奉旨专用学名“曹颙”

)的改继密切关连,下文即尝试析探之。

)的改继密切关连,下文即尝试析探之。

四十八年三月曹寅在扬州因见到故弟曹荃亲手栽植的杜仲树,遂睹物思人,书《思仲轩诗》二首并广征图咏,

其中“

今年

移丛竹,匹植当涟漪。绪风播檀栾(农按:檀栾乃形容竹之秀美),前后青参差”句,表面似与移植青竹有关,但应兼有譬喻,因朱彝尊的和诗有云:

其中“

今年

移丛竹,匹植当涟漪。绪风播檀栾(农按:檀栾乃形容竹之秀美),前后青参差”句,表面似与移植青竹有关,但应兼有譬喻,因朱彝尊的和诗有云:

芜城鲍明远,古调李骞期。

眷念同怀子,因题思仲诗。

春堂宜入梦,柔木易生枝。

更放过墙竹,浓荫使院垂。

(原注:公弟居此,植杜仲一本于庭,故以名轩)

曹、朱二人分别以“移丛竹”和“过墙竹”,来指涉过继曹颙以求广嗣(所谓的“浓荫使院垂”)一事,

而“柔木易生枝”句则形容曹荃多子。

而“柔木易生枝”句则形容曹荃多子。

曹寅赋《思仲轩诗》时,其子曹颜想必已故,否则,就无需还要自二房过继曹颙。曹颜理应为曹寅的亲生子,此因曹荃不可能在康熙二十九年之前即一连出继两子(指顺与颜)给长房(此见曹家捐纳监生的咨文),而曹寅当时还只是个三十岁上下、生殖力正旺的年青人。再者,《诗经·睟风·君子偕老》中的“ 子 之 清 扬,扬且之 颜 也”句也与寅(字子清)、颜父子之名或字有强烈关合。

曹荃(宣)之子的取名亦颇重乎此:如曹顺之名应出自《诗经·大雅·公刘》之“既庶既繁,既

顺

乃

宣

,而无永叹”,将父子之名相连,并冀望子孙繁盛,而“既庶既繁”之“庶”字不知是否即点出顺为庶出?曹宣生子时才十七岁,可能尚未当差,故或还未因避康熙帝之嫌名而改名为“荃”。曹颙字孚若,则应源出《易经·观卦·彖传》之“大观在

上

,

顺

而巽,中正以观天下。观,盥而不荐,有

孚

颙

若

,

下

观而化也”,隐指颙排在顺后。又,《诗经·大雅·卷阿》中有“颙颙卬卬,如圭如璋,令闻令望”句,“卬”通“昂”,頫字“昂友”则是期许他与兄颙能相友爱。而曹颀之名可能也出自《诗经·国风·卫风》的“硕人其

颀

,衣锦褧衣”或《诗经·国风·齐风》的“猗嗟昌兮!

颀

而长兮”句。

曹颜之名除出现在二十九年捐监的咨文外,尚未见于他处。三十六年秋,曹寅在江宁赋《射堂柳已成行,命

儿辈

习射,作三捷句寄子猷》诗,中有“又携

儿辈

踏晴秋”句,此处之“儿辈”应不只一人,除己生的曹颜(十岁)外,可能还包括由祖母隔代教养的侄子(年纪符合习射条件者当时有十二岁之頔、十一岁之颀、九岁之颙),故曹寅才会诗寄曹荃。至于已二十岁的曹顺,则很可能已在京当差,并于康熙四十年至四十八年间协助曹寅和曹荃承办龙江等五关之铜觔。

此外,曹寅在三十七年诗的“

子弟

能筋力”、三十八年诗的“苦难一事贻

儿

笑”、四十三年诗的“呼

儿

晰其理,嗫嚅难遽论”等句中所描述的“子弟”或“儿”,

此外,曹寅在三十七年诗的“

子弟

能筋力”、三十八年诗的“苦难一事贻

儿

笑”、四十三年诗的“呼

儿

晰其理,嗫嚅难遽论”等句中所描述的“子弟”或“儿”,

均应包括其身边唯一的亲生子曹颜。

均应包括其身边唯一的亲生子曹颜。

再者,四十五年八月寅妻李氏奉女北上与平郡王纳尔苏成婚,曹寅因得在江宁处理嫡母孙氏营葬事宜而于稍晚才启程(附录 4.4 )。依正常情形,已十九岁的曹颜应同行照料母、妹,因疑他此时身体不宜远行或已卒。衡情酌理,长房不应长期无子,而若长房已有子则无需再自二房过继曹颙,且长房不应在无子的情形下让曹顺归宗,故只有两种可能:

1. 曹颜卒于四十五年八月之前,而曹寅在四十八年年初将曹颙过继,并大约同时将曹顺归宗。

2. 若曹颜于四十五年八月时仍在世,则其健康情形必甚差而无法随行招呼母亲赴京,并应卒于四十七、八年之交,曹寅遂于四十八年年初将曹顺归宗,同时过继曹颙。

由于曹寅在奏折中从未提及于康熙四十四年已届当差之龄的曹颜,而顺与颙当差之事却可见于曹寅前后之奏折;再者,曹寅或朱彝尊于四十八年三月倡和之《思仲轩诗》中,丝毫未让人感觉曹寅甫丧唯一之亲生子;因疑 曹颜或于四十三 、 四年间已过世 。

衡诸曹母孙氏(其地位相当于小说中之贾母)及嫡弟曹荃分别卒于四十五年及四十七年,曹寅夫妇在家族中自此拥有绝对的发言权。 曹寅或于四十八年年初依其妻李氏的要求 , 将二十八岁的曹顺归宗 , 同时又从二房改嗣曹颙为承继子 。前述对曹家子侄生平的推断,应亦有助于我们深刻体会曹寅在《闻珍儿殇》一诗中痛悼曹顺的情境(附录 4.5 )。

四十八年二月初八日,曹寅在遣嫁次女时尝奏称“臣有一子,今年即令上京当差,送女同往,则臣男女之事毕矣”,

此子应就是时年二十一岁且甫过继的曹颙。曹颙缓延当差的理由或因家中多事:其嫡亲祖母于四十五年三、四月间过世(附录

4.4

),而是年冬曹寅至京处理长女婚事时,曹荃很可能奉旨代理织造印务,颙因此得从旁协助。又因曹荃卒于四十七年,疑曹颙应赶回北京(与江宁之间的路程约半个月)家中奔丧,并在服完本生父的百日之丧后又回到江宁,且于四十八年年初入嗣长房(曹顺同时归宗)。接着,则准备携家至京当差,同时以长兄的身分带其二妹北上与某侍卫完婚,且为妹婿在东华门外添置房产,并购买庄田、奴仆。

此子应就是时年二十一岁且甫过继的曹颙。曹颙缓延当差的理由或因家中多事:其嫡亲祖母于四十五年三、四月间过世(附录

4.4

),而是年冬曹寅至京处理长女婚事时,曹荃很可能奉旨代理织造印务,颙因此得从旁协助。又因曹荃卒于四十七年,疑曹颙应赶回北京(与江宁之间的路程约半个月)家中奔丧,并在服完本生父的百日之丧后又回到江宁,且于四十八年年初入嗣长房(曹顺同时归宗)。接着,则准备携家至京当差,同时以长兄的身分带其二妹北上与某侍卫完婚,且为妹婿在东华门外添置房产,并购买庄田、奴仆。

曹寅因来年才返京述职一次,故未能亲自嫁女。至于赋于约同时的《真州送南州归里》有“犀钱利市定教闻”句,则是告诉友人徐釚(

1635-1709

;号南州),待独子曹颙(或因其祖母及生父相继过世而于此前不久才新婚)添丁分送亲友犀钱时,一定会记得通知他。

曹寅因来年才返京述职一次,故未能亲自嫁女。至于赋于约同时的《真州送南州归里》有“犀钱利市定教闻”句,则是告诉友人徐釚(

1635-1709

;号南州),待独子曹颙(或因其祖母及生父相继过世而于此前不久才新婚)添丁分送亲友犀钱时,一定会记得通知他。

五十年四月初十日,因宁寿宫茶房总领奏请增取茶上人三名,内务府总管遂先带领二十九名“取中之旗笔帖式,候缺之吏员、监生、俊秀、官学生”引见,结果取中两名为茶上人。紧接着,二十三岁的颙与二十五岁的颀亦随内务府总管另行引见,知曹家确因是康熙帝亲近的“包衣老奴”而得到特别待遇,曹颀因此奉旨任职宁寿宫茶房,曹颙则以独子身分而获允回返江宁陪伴老父曹寅。

由于颀及颙此次引见并未及已有监生资格且较颙早一年出生的颜,

亦证明曹颜此前已过世。也无怪乎,当曹寅于五十一年七月病重时,尝对李煦曰:“我儿子年小,今若打发他求主子去,目下我身边又无看视之人,求你替我启奏,如同我自己一样,若得赐药,尚可起死回生。”该曹寅身边之子即获准南归照顾老父的颙,因若曹颜此时尚存,姑不论他在北京或江宁,皆可代父去求皇帝赐药,不可能置父病于不顾。

亦证明曹颜此前已过世。也无怪乎,当曹寅于五十一年七月病重时,尝对李煦曰:“我儿子年小,今若打发他求主子去,目下我身边又无看视之人,求你替我启奏,如同我自己一样,若得赐药,尚可起死回生。”该曹寅身边之子即获准南归照顾老父的颙,因若曹颜此时尚存,姑不论他在北京或江宁,皆可代父去求皇帝赐药,不可能置父病于不顾。

五十一年七月二十三日,曹寅因病骤卒于扬州刻书处,康熙帝还曾驰驿赐药,并限九日送达。九月初四日,曹颙奏曰:

先臣止生奴才一人 ……九月初三日,奴才堂兄曹颀来南,奉梁总管传宣圣旨:特命李煦代管盐差一年,着奴才看着将该欠钱粮补完。倘有甚么不公,复命奴才折奏……。

其中“先臣止生奴才一人”之“生”字,在此应释作“育成”。由于曹寅原承继子曹顺此时不仅归宗甚至已故,而亲生子曹颜亦卒,曹颙遂成为曹寅独子。十月十五日,二十四岁的曹颙奉旨补放江宁织造。

五十三年年底,曹颙携同十九岁的幼弟曹頫(应是依规定返京当差)赴京述职,翌年正月初八日,担任织造仅两年多的曹颙得病暴卒于京。

由于长房无子,内务府官员遂试从曹寅“所养曹荃的诸子”中去选找承继子。

由于长房无子,内务府官员遂试从曹寅“所养曹荃的诸子”中去选找承继子。

亲自介入此事的皇帝命内务府总管询问在京之李煦的意见,并指示曰:

亲自介入此事的皇帝命内务府总管询问在京之李煦的意见,并指示曰:

务必在曹荃之诸子中,找到能奉养曹颙之母如同生母之人才好。他们兄弟原也不和,倘若使不和者去做其子,反而不好。汝等对此,应详细考查选择。

在此,“能奉养曹颙之母如同生母之人”乃谓能奉养寅妻李氏者,不必然指李氏为颙之生母。另,先前有将“他们兄弟原也不和……”释作曹寅与曹荃不睦,但其实二人的关系并不差。

故此句或谓曹荃亲生诸子(指顺、頔、颀、頫)先前曾有与曹颙(或亦与寅妻李氏)产生矛盾者(最可能是曹顺,参见附录

4.5

),而康熙帝雅不愿袭职人选会引发曹家不和。

故此句或谓曹荃亲生诸子(指顺、頔、颀、頫)先前曾有与曹颙(或亦与寅妻李氏)产生矛盾者(最可能是曹顺,参见附录

4.5

),而康熙帝雅不愿袭职人选会引发曹家不和。

在曹颙家人老汉呈称“曹頫为人忠厚老实,孝顺我的女主人,我女主人也疼爱他”,且获母舅李煦大力推荐的情形下,五十四年正月二十二日,谕命将曹荃第四子曹頫(时年二十岁,其三兄为顺、頔、颀,另一兄颙则因已出继长房,故不排序)给曹寅妻李氏为嗣,并授其主事衔,“前往江宁管理上供缎疋兼户工二部官缎织造事务”。

曹頫“自幼蒙故父曹寅带在江南抚养长大”,

他于四十四年康熙帝南巡至江宁时应已在织造府。

他于四十四年康熙帝南巡至江宁时应已在织造府。

曹寅好友梦庵禅师(

1638-1708

)有《曹公子甫十二龄,天性醇淑,不乐纷华,因作但语,聊当劝戒》诗,此应是梦庵于四十六年年初离开江宁时,为曹寅子侄(故称“曹公子”)中最年幼的曹頫(其他同堂兄长皆大其七岁以上)所作。

曹寅好友梦庵禅师(

1638-1708

)有《曹公子甫十二龄,天性醇淑,不乐纷华,因作但语,聊当劝戒》诗,此应是梦庵于四十六年年初离开江宁时,为曹寅子侄(故称“曹公子”)中最年幼的曹頫(其他同堂兄长皆大其七岁以上)所作。

诗题虽赞其“天性醇淑,不乐纷华”,但从“公子天性贤,乌用人劝激”、“人近志学年,戒之在放逸”、“骄气若凌人,嘉声从此失”等句,知梦庵以曹頫的性情略有缺陷,遂在临行前赠诗劝诫,而此或与曹寅的态度相近。

诗题虽赞其“天性醇淑,不乐纷华”,但从“公子天性贤,乌用人劝激”、“人近志学年,戒之在放逸”、“骄气若凌人,嘉声从此失”等句,知梦庵以曹頫的性情略有缺陷,遂在临行前赠诗劝诫,而此或与曹寅的态度相近。

在母舅李煦的伴同下,曹頫于五十四年二月底返抵江宁,随即莅任。

或因曹寅子侄辈的顺、頔、颜、颙皆于二十岁前后即过世,而曹頫万一又早逝,皇帝不见得会再特别安排曹家人继承且袭职(年龄又要合适),曹家遂决定将曹荃支已年近三十的独子曹颀过继至长房,此举意谓并两房为一房,类似情形亦曾见于纳兰家(第六章)。

或因曹寅子侄辈的顺、頔、颜、颙皆于二十岁前后即过世,而曹頫万一又早逝,皇帝不见得会再特别安排曹家人继承且袭职(年龄又要合适),曹家遂决定将曹荃支已年近三十的独子曹颀过继至长房,此举意谓并两房为一房,类似情形亦曾见于纳兰家(第六章)。

至于曹颀出嗣的时间可试估如下:由于五十一年九月初四日的《曹寅之子连生奏曹寅故后情形折》中仍见“奴才堂兄曹颀”句,且因曹颙在五十二年十一月十三日及十二月二十五日的奏折中,分别称“奴才母子孤苦伶仃”或“孑然无依”,若颀(时年约二十七岁)此时已入继,则颙不应称其母子孤苦无依,知曹颀应于五十二年年底仍未出继长房。其下限则在五十五年闰三月十七日,此因该内务府的满文奏销档中记称“曹寅之子茶上人曹颀”被补放为茶房总领。

亦即,曹颀应在五十四年三月曹頫返抵江宁莅任之后,且在五十五年闰三月之前入继长房。

亦即,曹颀应在五十四年三月曹頫返抵江宁莅任之后,且在五十五年闰三月之前入继长房。

曹颀的画艺有乃父之风,此因曹寅在《楝亭诗钞》卷五最末有《喜三侄颀能画长干,为题四绝句》、《送梦庵北上》、《南辕杂诗》连续三诗,其中梦庵禅师于四十六年年初离开江宁入京,次年六月卒;

至于《南辕杂诗》中有小注称“二月十四日惊蛰,雷雨”,而康熙朝后半叶只有四十七年的惊蛰在二月十四日。故若《楝亭诗钞》确为严格编年,则《喜三侄颀能画长干……》应赋于曹荃过世之前一年。

至于《南辕杂诗》中有小注称“二月十四日惊蛰,雷雨”,而康熙朝后半叶只有四十七年的惊蛰在二月十四日。故若《楝亭诗钞》确为严格编年,则《喜三侄颀能画长干……》应赋于曹荃过世之前一年。

五十八年六月,曹颀因制茶出错被降三级,且罚俸一年。

同年十二月十一日的《胤祯奏为皇父赏克食谢恩折》满文译本有云:“前交付与茶上人曹奇甚多克食,臣等尚未食竣,皇父又施恩赏与,臣谨受领谢恩,恭藏缓食。”

同年十二月十一日的《胤祯奏为皇父赏克食谢恩折》满文译本有云:“前交付与茶上人曹奇甚多克食,臣等尚未食竣,皇父又施恩赏与,臣谨受领谢恩,恭藏缓食。”

此曹奇应作曹颀。他当时之所以奉差携御赐点心(所谓“克食”)远赴西藏给正领军平乱的皇十四子胤祯,除此与茶上人的工作内容相关外,或亦因胤祯的副手纳尔苏乃曹颀之堂妹夫。

此曹奇应作曹颀。他当时之所以奉差携御赐点心(所谓“克食”)远赴西藏给正领军平乱的皇十四子胤祯,除此与茶上人的工作内容相关外,或亦因胤祯的副手纳尔苏乃曹颀之堂妹夫。

至迟在雍正四年,曹颀已任镶黄旗包衣第四参领第二旗鼓佐领,由于雍正元年规定茶房总领俱授二等侍卫,《通谱》遂称其“原任二等侍卫兼佐领”。

三年五月,仍任茶房总领的曹颀获赏烧酒胡同入官之房一所;五年十二月及六年十二月,还各获赐御笔“福”字一张;十一年七月之前不久卒于旗鼓佐领任内。

三年五月,仍任茶房总领的曹颀获赏烧酒胡同入官之房一所;五年十二月及六年十二月,还各获赐御笔“福”字一张;十一年七月之前不久卒于旗鼓佐领任内。

雍正六年以后曹頫遭抄家追欠,曹颀应于此前已归宗。否则,以曹颀至死前仍一直担任镶黄旗旗鼓佐领之景况,很难理解曹頫何以迟迟未能赔还所欠之四百多两银(至十三年十月才因乾隆帝的即位恩诏而宽免其未完之数),甚至因此被枷号。

况且,雍正七年在催追曹寅收受赵世显贿款八千两一案时,查得带罪在京的曹寅之子曹頫并无家属“可以着追”,亦知曹颀此时确已回归二房。

况且,雍正七年在催追曹寅收受赵世显贿款八千两一案时,查得带罪在京的曹寅之子曹頫并无家属“可以着追”,亦知曹颀此时确已回归二房。

再者,雍正五年闰三月内务府的满文奏销档中,详记原任茶上人的桑额欠曹頫家人吴老汉

1,315

两银未还,并买通番役设计逮捕吴老汉一案。

此案先前甚少受红学界注意,其实大有助于我们掌握曹颀与曹頫之间的互动。考吴老汉是曹寅的老家人,他经手曹家许多钱财,如雍正八年至十三年间就曾追查出他先前馈送原任散秩大臣佛保

1,759

两、原任尚书凯音布

5,060

两,并赊欠给原任大学士的马齐

7,626.6

两。

此案先前甚少受红学界注意,其实大有助于我们掌握曹颀与曹頫之间的互动。考吴老汉是曹寅的老家人,他经手曹家许多钱财,如雍正八年至十三年间就曾追查出他先前馈送原任散秩大臣佛保

1,759

两、原任尚书凯音布

5,060

两,并赊欠给原任大学士的马齐

7,626.6

两。

而桑额应即康熙五十年四月引见后录取在宁寿宫茶房之曹颀的满名。

而桑额应即康熙五十年四月引见后录取在宁寿宫茶房之曹颀的满名。

在此官司中,被告之一原任江宁织造府库使萧林呈称吴老汉是“桑额等之家人”,但吴老汉却只承认自己是“曹頫之家人”,他们应不敢在诉讼中对此等关系信口开河,两人之说恰符合前文所判断曹颀曾出继长房后又归宗之转折。据此档案,曹颀早于康熙六十年即因售卖人参而拖欠曹頫三千多两,颀供称此后頫之家人吴老汉即“常在我家坐着,不留情面地辱骂吵闹”,知曹颀与曹頫两支在康、雍之际时应已关系破裂,曹颀或不迟于此时已归宗,并因此案被枷号、鞭责,且在偿完欠银后还将发配打牲乌拉。

有意思的是,曹頫旋于雍正五年十二月十五日以“骚扰驿递”之罪名遭革职,二十四日更因企图“转移家财”被查封财产,该谕旨传至江宁时应是翌年正月,

在新任织造隋赫德于二月初二日到任前,江南总督范时绎即已将“曹頫家管事数人拿去,来讯监禁,所有房产什物一并查清,造册封固”。惟在“设计逮捕吴老汉”一案中原本该发边的曹颀,却于五年十二月二十六日获赐御笔“福”字,且续任佐领至死。

在新任织造隋赫德于二月初二日到任前,江南总督范时绎即已将“曹頫家管事数人拿去,来讯监禁,所有房产什物一并查清,造册封固”。惟在“设计逮捕吴老汉”一案中原本该发边的曹颀,却于五年十二月二十六日获赐御笔“福”字,且续任佐领至死。

朱淡文女士疑曹頫之被抄没,乃因曹顺密报“转移家财”一事。

然笔者认为其家族中的告密者以曹颀的可能性更高,他或因此将功赎罪,免受发配之处分。

何况,若曹顺即笔者主张之珍儿,曹顺早在康熙五十年就已过世。颀与頫两同本生父兄弟之嫌隙或始自曹颙猝逝时,颀虽较年长且有任官经验,但李煦和“曹颙之家人”老汉(疑即吴老汉)等却均通过内务府官员向皇帝表达支持曹頫袭职,曹颀想必不快。

何况,若曹顺即笔者主张之珍儿,曹顺早在康熙五十年就已过世。颀与頫两同本生父兄弟之嫌隙或始自曹颙猝逝时,颀虽较年长且有任官经验,但李煦和“曹颙之家人”老汉(疑即吴老汉)等却均通过内务府官员向皇帝表达支持曹頫袭职,曹颀想必不快。

曹荃在顺之后所生的頔,小名骥儿。康熙二十五年端节,曹寅于所赋的《浣溪纱》中有“骥儿新戴虎头盔”句,描写此年前几个月出生的曹頔,头戴被视为可为婴幼儿辟邪的虎形帽。

二十九年四月,五岁的曹頔被捐纳为监生。四十五年春,四十九岁的曹寅赋《途次示侄骥》五律三首,自嘲“吾年方半百,两臂已枯株”,并提醒二十一岁的曹頔“执射吾家事,儿童慎挽强”;

二十九年四月,五岁的曹頔被捐纳为监生。四十五年春,四十九岁的曹寅赋《途次示侄骥》五律三首,自嘲“吾年方半百,两臂已枯株”,并提醒二十一岁的曹頔“执射吾家事,儿童慎挽强”;

考虑曹家儿孙辈的年龄,该“儿童”只能是十一岁之頫。亦即,曹寅于四十五年二月离京南返时,曹頔应随行(探视已病重之嫡亲祖母?),他或于康熙五十年之前过世(附录

4.5)

,后因未曾出仕,故其名不见于《通谱》。

考虑曹家儿孙辈的年龄,该“儿童”只能是十一岁之頫。亦即,曹寅于四十五年二月离京南返时,曹頔应随行(探视已病重之嫡亲祖母?),他或于康熙五十年之前过世(附录

4.5)

,后因未曾出仕,故其名不见于《通谱》。

(三)曹寅之孙辈

曹寅的孙辈因涉及曹雪芹之父究竟是谁,故备受红学界重视。康熙五十年十一月底至十二月初,与曹寅诗文往还多时但却初晤不久的友人张云章(早年曾游徐乾学门下,后为李煦幕客,曹寅亦聘其担当文墨之事

),为其赋《闻曹荔轩银台得孙却寄兼送入都》一诗,曰:

),为其赋《闻曹荔轩银台得孙却寄兼送入都》一诗,曰:

天上惊传降石麟(时令子在京师,以充闾信至),先生谒帝戒兹辰。

俶装继相萧为侣,取印提戈彬作伦。

书带小同开叶细,凤毛灵运出池新。

归时汤饼应招我,祖砚传看入座宾。

提及曹寅告知其子自北京寄信来,报称有生子的充闾之庆,他遂回寄(所谓之“却寄”)一诗并赋送曹寅返京述职。

诗中的“书带”,乃汉朝大儒郑玄(字康成)在山东东莱讲学时,当地所生的一种细长且有韧性的特殊草类,时人有称之为“康成书带”者。郑玄老年只存一子益,二十七岁死于战乱,生有遗腹子,郑玄因其手纹与己相似,取名“小同”,此孙后承郑玄《尚书》之学。

诗中的“书带”,乃汉朝大儒郑玄(字康成)在山东东莱讲学时,当地所生的一种细长且有韧性的特殊草类,时人有称之为“康成书带”者。郑玄老年只存一子益,二十七岁死于战乱,生有遗腹子,郑玄因其手纹与己相似,取名“小同”,此孙后承郑玄《尚书》之学。

至于有“池塘生春草”名句传世的南朝宋谢灵运,其孙超宗曾为孝武帝之爱妃作诔文,帝叹称:“超宗殊有凤毛,灵运复出。”张云章因此借郑玄与郑小同、谢灵运与谢超宗两典,以“书带小同开叶细,凤毛灵运出池新”一联,颂祷曹寅祖孙之学问和文采将来必能后先辉映,并以《晋书》范馨将所用之砚传给幼孙范乔的故事,提醒曹寅在自京带回此孙后,记得邀请他参加庆生的“汤饼会”,到时在座宾客即可传看此“祖砚(引喻此孙)”。衡诸曹寅当时只有曹颙一子,另子曹颜应已卒,知此孙乃颙所生。颙在四十八年二月进京当差,虽于五十年四月获允回南伴父,然或因其妻(或妾)待产遂暂留京,至五十一年二月始随述职南返的曹寅离京,却没想到“父子聚首之馀,即有死生永别之惨”。

王煐于五十一年七月寅卒后不久所写的挽诗中有“

孝子慈孙

能继志”句,

该“慈孙”应即曹颙所生此子。五十四年三月初七日,甫接织造的曹頫上《恭谢天恩》及《代母陈情》两折,他在后折中称:“奴才之嫂马氏,因现怀妊孕已及七月,恐长途劳顿,未得北上奔丧,

将来倘幸而生男

,

则奴才之兄嗣有在矣。

”

该“慈孙”应即曹颙所生此子。五十四年三月初七日,甫接织造的曹頫上《恭谢天恩》及《代母陈情》两折,他在后折中称:“奴才之嫂马氏,因现怀妊孕已及七月,恐长途劳顿,未得北上奔丧,

将来倘幸而生男

,

则奴才之兄嗣有在矣。

”

将承嗣亡兄曹颙之希望全寄托在遗腹子上,因知曹颙此时无子,

将承嗣亡兄曹颙之希望全寄托在遗腹子上,因知曹颙此时无子,

其于康熙五十年所生子应已夭折。

其于康熙五十年所生子应已夭折。

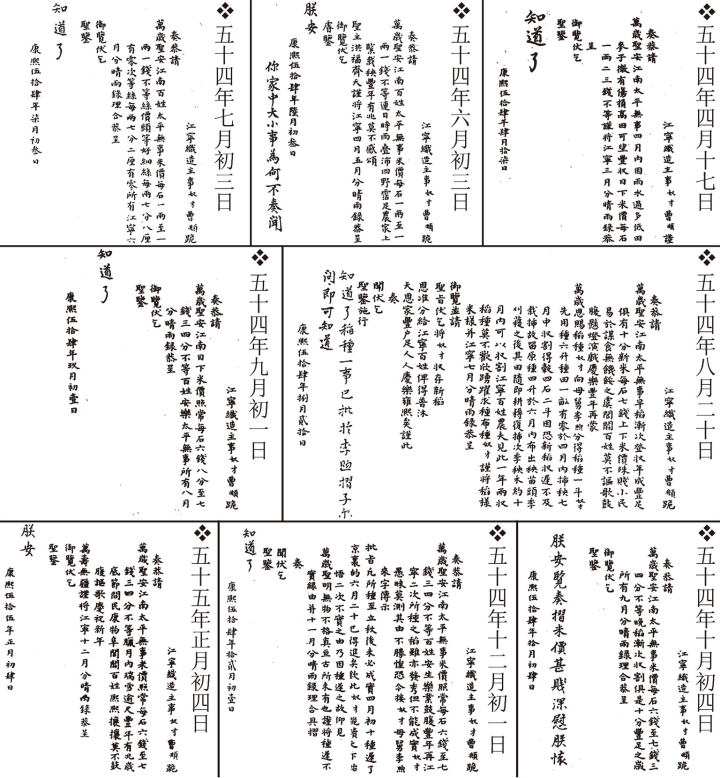

由于江宁织造的任务之一是做皇帝耳目,除特殊事件外,通常每月月初皆会上一折请安,同时报告包含前一月雨雪或粮价在内的各种事情。经查现存盘案,可发现曹頫于五十四年三月进呈《恭谢天恩》及《代母陈情》之后,还立上一请安折并附正月和二月份《晴雨录》。紧接着是四月十七日请安折,内附三月份之《晴雨录》及粮价。再就是六月初三日请安折,其内容为报米价并呈进四、五两月份的《晴雨录》。既然四月份的《晴雨录》至六月初才呈缴,知曹頫在最关键的五月初因故未上奏,且从所附奏各月《晴雨录》之连续性以及硃批之内容,确认现存该年四月至十月曹頫的请安折应是完整的(图表

4.7

)。

图表 4.7 曹頫所上附有康熙五十四年各月《晴雨录》之请安折。

五十四年七月十四日,曹家家奴返回江宁,携归皇帝对六月初三日请安折的批示,其中有云:“你家中大小事为何不奏闻?”在正常状态下,奏折不应言及臣子的“家中大小事”,此御批想必是希望得知马氏生产的结果。曹頫虽于七月初三日已循例上请安折及六月份的《晴雨录》(图表 4.7 ),但为回复该御批,仍又赶在七月十六日又补上一折。然而,该折只是详述了有关家中财务状况的“大事”,曰:

查检所有遗存产业,惟京中住房二所、外城鲜鱼口空房一所、通州典地六百亩、张家湾当铺一所、本银七千两;江南含山县田二百馀亩、芜湖县田一百馀亩、扬州旧房一所;此外并无买卖积蓄……幸蒙万岁天恩赏了曹颙三万银子,才将私债还完了……今蒙天恩垂及,谨据实启奏。

对其嫂马氏的妊孕“小事”则未言及。

鉴于康熙帝尝高度评价曹颙曰:

曹颙系朕眼看自幼长成(农按:此应谓南巡时见于接驾之江宁曹家),此子甚可惜。朕所使用之包衣子嗣中,尚无一人如他者,看起来生长的也魁梧,拿起笔来也能写作,是个文武全才之人。他在织造上很谨慎,朕对他曾寄予很大的希望。

故若马氏有生男传嗣之天大喜事或弄瓦之庆,以康熙帝对曹寅家继承问题一贯的关切态度,且御旨又明确称“你家中大小事为何不奏闻”的情形下,曹頫理应在七月十六日的折中回奏。

知马氏想必是流产或甫生旋夭。曹頫由于不能让老皇帝欢心,也不愿让其伤心,且自觉不应在折中以此等“家中小事”去“尘渎圣听”(曹寅的奏折也不曾提及弟曹荃以及亲生子曹颜之死),他很可能是透过送密折的家奴以口信告知相关太监,以备皇帝万一询问时回报。亦即,

曹颙并无

“

遗腹子

”!

知马氏想必是流产或甫生旋夭。曹頫由于不能让老皇帝欢心,也不愿让其伤心,且自觉不应在折中以此等“家中小事”去“尘渎圣听”(曹寅的奏折也不曾提及弟曹荃以及亲生子曹颜之死),他很可能是透过送密折的家奴以口信告知相关太监,以备皇帝万一询问时回报。亦即,

曹颙并无

“

遗腹子

”!

而在此后的奏折或御批中,马氏妊孕之事遂不曾再被提起。

而在此后的奏折或御批中,马氏妊孕之事遂不曾再被提起。

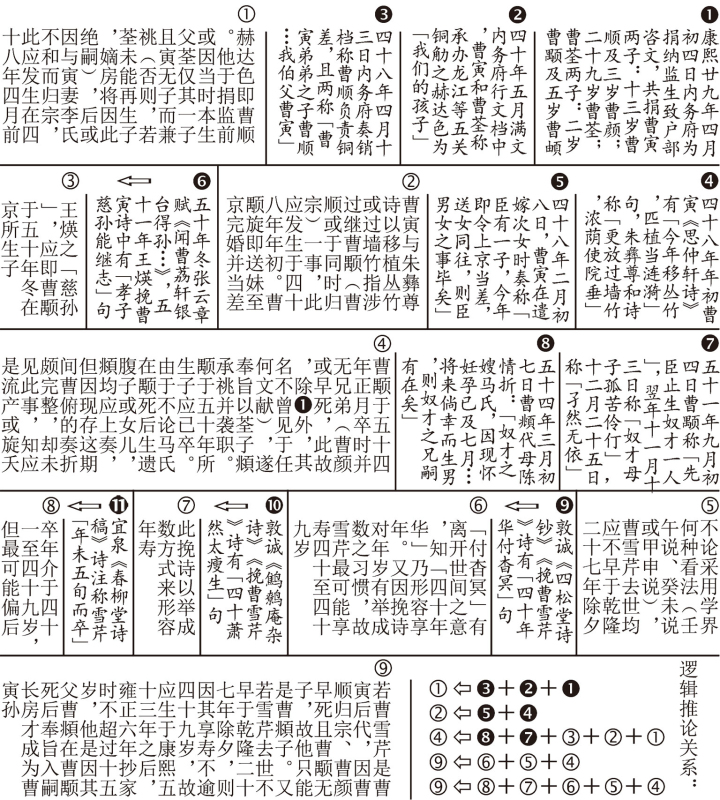

综前所论,曹寅的亲生子曹颜或卒于康熙四十三、四年,承继子曹颙于五十四年死后绝嗣,而自幼即入继长房的曹顺,约在四十八年年初因与寅妻不和归宗。至于五十四年三月之后始过继的曹颀,亦在康、雍之际因与曹頫有矛盾而回归二房。故若曹雪芹是曹寅之后代,那他只能是寅孙,而非寅子(此说见袁枚《随园诗话》,第八章已辨其误);否则,曹颙不会在五十一年九月初四日的折中称“先臣止生奴才一人”。在此前提之下,雪芹只能是曹颜或曹頫所生。

惟若雪芹为颜子,则不论采用学界何种对其卒年的看法(壬午说、癸未说或甲申说),雪芹享寿均将超过五十四岁,此与敦诚《挽曹雪芹》中“四十萧然太瘦生”或“四十年华付杳冥”之诗句(图表

11.4

)明显矛盾。也就是说,曹頫最可能是雪芹之父。

曹頫有几子又于何时出生,皆不详。雍正二年正月初七日,他尝奏称:“奴才实系再生之人,惟有感泣待罪,只知清补钱粮为重,其

馀家口妻孥,虽至饥寒迫切,奴才一切置之度外。”

知曹頫此时有子,而该“孥”字可能包括曹雪芹及其弟棠村(见甲戌本第一回之眉批)。又,内务府在康熙五十四年正月十二日奏请将曹頫给寅妻为嗣(先前已于初九日因李煦的建议而同意),并补放江宁织造的折中,曾感激皇帝“普施恩泽,推及妇孺子孙,亦必抚育成全,决不使其家业破毁。所施恩泽,不仅其一家感受鸿恩,得以成全养育者,数之不尽”,由于此处之“其一家”明显指曹家,知“妇孺子孙”应非官样套话或泛泛之语,而实指寅妻李氏、颙妻马氏、寅子曹頫等,又因颙确定无嗣,故该“孙”字或点明頫子。亦即,

曹頫可能于康熙五十三年

(

十九岁

)

之前已有子

。

知曹頫此时有子,而该“孥”字可能包括曹雪芹及其弟棠村(见甲戌本第一回之眉批)。又,内务府在康熙五十四年正月十二日奏请将曹頫给寅妻为嗣(先前已于初九日因李煦的建议而同意),并补放江宁织造的折中,曾感激皇帝“普施恩泽,推及妇孺子孙,亦必抚育成全,决不使其家业破毁。所施恩泽,不仅其一家感受鸿恩,得以成全养育者,数之不尽”,由于此处之“其一家”明显指曹家,知“妇孺子孙”应非官样套话或泛泛之语,而实指寅妻李氏、颙妻马氏、寅子曹頫等,又因颙确定无嗣,故该“孙”字或点明頫子。亦即,

曹頫可能于康熙五十三年

(

十九岁

)

之前已有子

。

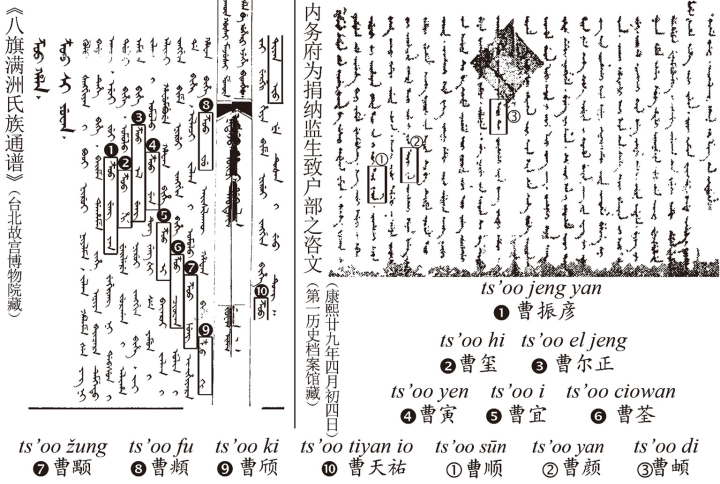

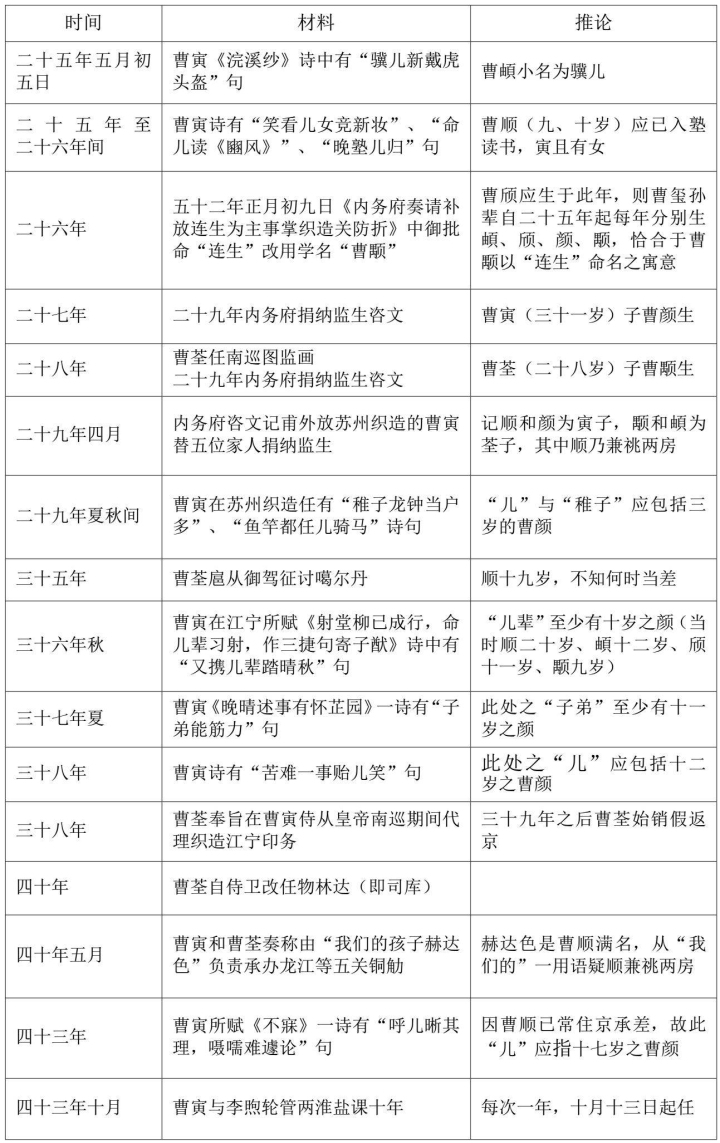

考敦诚在《寄怀曹雪芹霑》诗中,有“扬州旧梦久已觉”句,小注称“雪芹曾随其先祖寅织造之任”(图表 4.8 ),由于康熙五十一年七月曹寅卒,故若曹雪芹幼时曾随其祖曹寅在江宁织造府,则其卒年将大于五十二岁,此既与敦诚《挽曹雪芹》中“四十年华付杳冥”之诗句不合,也与宜泉《伤芹溪居士》题下小注“年未五旬而卒”之叙述颇差。

经查中国国家图书馆藏《四松堂集》的“付刻底本”,发现前引小注是写在另外黏贴的一张小纸条上(图表

4.8

)。据纪昀前序,宜兴(

1747-1809

;字桂圃)在刊刻其父辅国公恒仁(字月山)之《月山诗集》后,始辑录并刊刻堂兄敦诚(出继给经照已故之子宁仁,而经照的兄弟普照是宜兴祖父)之《四松堂集》。因“付刻底本”中至少有四种笔迹(图表

4.8

),包含新增双行小注之订补者以及对刻工应注意事项(如小注、空格等)之提示者等,且“雪芹曾随其先祖寅织造之任”句既不见于最早底本上的原注,亦不见于敦诚《鹪鹩庵诗集》及铁保《熙朝雅颂集》所收的同首诗,

知该黏贴之小纸条极可能是编辑过程中所加,而非出自敦诚本人。

知该黏贴之小纸条极可能是编辑过程中所加,而非出自敦诚本人。

更何况,既然敦诚《挽曹雪芹》之内容与其《寄怀曹雪芹霑》一诗之小注明显矛盾,即已表明该小注非敦诚所作;否则,他在《挽曹雪芹》一诗就该用亦符合平仄的“五十萧然”或“五十年华”!

更何况,既然敦诚《挽曹雪芹》之内容与其《寄怀曹雪芹霑》一诗之小注明显矛盾,即已表明该小注非敦诚所作;否则,他在《挽曹雪芹》一诗就该用亦符合平仄的“五十萧然”或“五十年华”!

图表 4.8 敦诚《四松堂集》之书影。

又,不论该小注是否出自宜兴,因《红楼梦》至乾隆后期才开始声名鹊起,而曹家当时早已没落超过一甲子,尤其,曹雪芹从不曾出仕,且无诗文别集传世,故大家对其生平事迹的认识极有限。连比宜兴年长的大红迷周春(

1728-1815)

,在其乾隆五十九年致吴骞(

1733-1813

)的信札中,就明白表示自己与一些友人对《红楼梦》均甚感兴趣,并相互抄传涉红诗文,但对“曹楝亭墓铭、行状及曹雪芹之名字、履历”,却“皆无可考”。

的确,若本章的讨论有一些可取之处,许多有关曹家的复杂世系关系,在此前即罕有人知!该小注之撰写者很可能是将所听闻之曹雪芹(曾在

两任

的江宁织造府中长大)与其父曹頫(曾随曹寅织造之任)的生平混淆,因而误称“雪芹曾随其先祖寅织造之任”。此亦令人联想起时人吕德芝在《读陈沧州虎邱诗序》中的叙事,他就将曹寅曾任盐运使、曹颙早卒等事迹皆误套在曹頫之上。

的确,若本章的讨论有一些可取之处,许多有关曹家的复杂世系关系,在此前即罕有人知!该小注之撰写者很可能是将所听闻之曹雪芹(曾在

两任

的江宁织造府中长大)与其父曹頫(曾随曹寅织造之任)的生平混淆,因而误称“雪芹曾随其先祖寅织造之任”。此亦令人联想起时人吕德芝在《读陈沧州虎邱诗序》中的叙事,他就将曹寅曾任盐运使、曹颙早卒等事迹皆误套在曹頫之上。

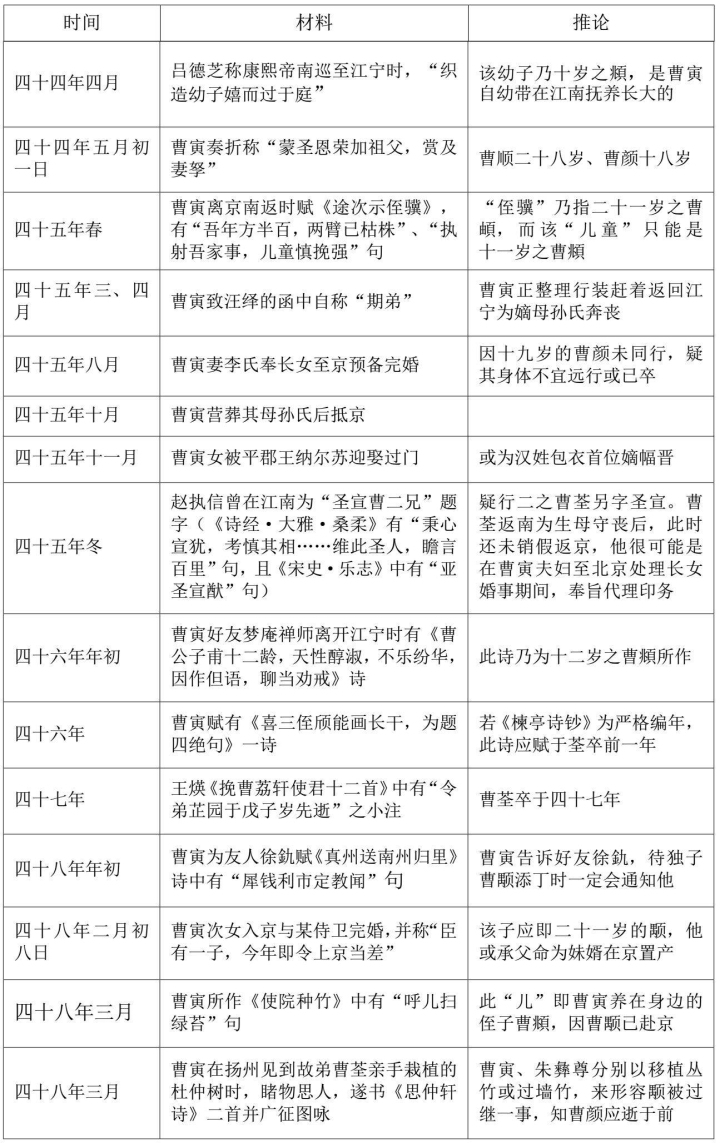

鉴于前述与曹家相关之文件与事件皆颇庞杂,且论证过程交错繁琐,笔者因此不避重复,尝试以编年方式将之整理于图表 4.9 ,并尽量区隔材料与推论,希望能帮助读者自行判断。

图表 4.9 曹寅之弟侄、子孙相关记事编年。

曹寅生母应是知名明遗民顾景星的族妹,惟因曹寅乃庶长子,故在宗法的局限下一直无法正式称呼景星为舅,然景星却屡在写给曹寅的诗文中用舅甥之典影射彼此关系。直到曹寅当家并为母亲挣得命妇之诰敕后,他才于康熙三十九年( 1700 )公开在文中三呼已过世的舅氏。此研究应可填补我们对曹寅母家及其成长环境的许多空白,并揣摩身为汉人媵妾所生庶子的曹寅,在其成长过程中所遭遇的压力与困境。

有学者认为曹寅之被重用乃因其嫡母孙氏是康熙帝的保母,若果如此,身为嫡长子的曹荃应更获拔举才对。又由于李煦亦为庶长子,其获重用的情形恰同于曹寅,知织造一职乃因负责“供朝廷服御赏赉之用”且常兼理税关或奉派盐差,

康熙帝遂在上三旗较亲的包衣家族中选择有能力执行者担任,而非以嫡庶为拔举的主要依归。

康熙帝遂在上三旗较亲的包衣家族中选择有能力执行者担任,而非以嫡庶为拔举的主要依归。

另在不擅改原始文献的原则下,本章亦尝试梳理已知的相关材料。经合理考虑家族间可能的承继原因后,我们可还原曹寅兄弟与子侄间的世系关系如下:康熙二十三年曹寅奉旨以庶长子的身分成为家长,但或为对嫡母孙氏以及嫡房之弟曹荃有所交代,当时无子的曹寅即以荃之独子顺兼祧两房。二十五年,荃子頔生。二十六年,荃子颀生。二十七年,寅亲子颜生。二十八年,荃子颙生,因家中每年添一子,遂又取名连生。二十九年,曹寅在赴苏州织造任之前,大手笔地替弟弟荃及子侄辈顺、颜、颙、頔共五人各捐纳为监生。

四十三、四年间,曹颜卒。四十五年三、四月,曹寅嫡母孙氏过世。十一月,曹寅长女与平郡王纳尔苏完婚。四十七年春,曹荃卒。由于曹寅妻与承继子曹顺间的关系似不融洽,故曹寅或在妻子李氏的坚持下,于四十八年年初将曹顺归宗,同时又自二房过继了曹颙。

四十八年二月,二十一岁的曹颙返京当差,并陪同曹寅次女入京与某侍卫完婚。五十年三月,曹顺卒。四月,曹颙在引见后获准回江宁陪伴老父曹寅(此时长房仅存一子),但因其妻(或妾)待产,遂暂留京,是年冬生一子,至五十一年二月曹颙与妻小始随述职返南的曹寅离京。七月二十三日,寅病卒于扬州。

曹寅之死让曹家开始走向败落之途,其情形颇类《红楼梦》第十三回秦可卿在死前对凤姐所说的话:“如今我们家赫赫扬扬,已将百载,一日倘或乐极悲生,若应了那句‘树倒猢狲散’的俗语,岂不虚称了一世的诗书旧族了!”甲戌本在此有脂批曰:“‘

树倒猢狲散

’之语,今犹在耳,曲指三十五年矣。伤哉,宁不恸杀!”而此五字俗语乃曹寅生前常对亲友所言。

五十一年十月,曹颙奉旨补放织造。约五十三年冬,赴京述职的曹颙携同即将当差的曹頫北上。五十四年正月初八日,曹颙不幸在京暴卒,绝嗣。曹頫旋即奉旨入继长房,且补放江宁织造。二月底,曹頫自京返抵江宁,或因寅与颙皆突然病故,为避免再发生类似意外而影响袭职,曹家遂于五十四、五年决定将两房并成一房,寅妻李氏又过继了二房仅存之曹颀,但颀应于康、雍之际因与頫有严重的财务纠纷而归宗。

曹家在被抄没后仍获恩赐保留京城崇文门外蒜市口的十七间半房,“给与曹寅之妻孀妇度命”,

以照顾守寡的寅妻李氏和颙妻马氏。但因屈复在乾隆八年悼好友曹寅的诗中有“何处飘零有子孙”句,知李氏和马氏或已卒于前,而曹頫因是获罪抄家,此时不再可随母、嫂寄居该处,遂与其子雪芹、棠村等流散四方,

以照顾守寡的寅妻李氏和颙妻马氏。但因屈复在乾隆八年悼好友曹寅的诗中有“何处飘零有子孙”句,知李氏和马氏或已卒于前,而曹頫因是获罪抄家,此时不再可随母、嫂寄居该处,遂与其子雪芹、棠村等流散四方,

正如《红楼梦》第五回中所说的“好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”!

正如《红楼梦》第五回中所说的“好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净”!

曹家嫡庶间的复杂关系,或曾反映在小说中的角色。如贾赦有可能与曹寅同为庶长子,因而与嫡母史太君的关系相当冷漠,甚至在中秋节开夜宴时(第七十五回),他还藉由所说的笑话隐指贾母偏心,且于贾环(贾政之庶子)赋诗后赞许他曰:“以后就这么做去,方是咱们的口气,将来这世袭的前程定跑不了你袭呢。”公然代表庶系向嫡派示威。

至于嫡子贾政的身分则或与曹颙一样同为承继子,此因在小说的第三十三回中贾宝玉与戏子蒋玉菡往来过密,得罪了亦喜欢蒋氏的忠顺王,又对金钏儿调情,致使她受王夫人责打而投井自杀,贾政遂怒命下人拿大棍与绳索,欲将宝玉捆上“立刻打死”,贾母在赶到后尝厉声对贾政说:“ 可怜我一生没养个好儿子 ,却教我和谁说去!”并冷笑道:“你的儿子,我也不该管你打不打。我猜着你也厌烦我们娘儿们。不如我们赶早儿离了你,大家干净!”从这段话可以想见贾政应不是她亲生的。

曹寅以庶长子为家长,由于较艰于子嗣,且为安抚嫡出二房及嫡母孙氏,遂尽量将侄子养在身边(曹荃官运较不亨通,荃子多由长住江宁织造府的祖母抚育),甚至次第以荃子为承继子,此也与《红楼梦》中的情节颇多呼应:贾家宁国府及荣国府两房乃以老祖宗贾母之地位最高,但荣府之大小事务实际上均取决于次子贾政(贾家唯一授官者,而其历官的工部主事、员外郎,即为曹家许多人在内务府所曾出任过的),荣府长子贾赦(住在别府另院,进出荣府还要坐车)之长子贾琏及其媳妇王熙凤均住在乃叔贾政家,帮衬料理家务,连贾赦之女迎春及宁府贾敬之女惜春也都与贾政家一起生活。至于贾赦,本是荣公嫡长孙,但他除了袭爵外,并未担任家长,他与随贾政居住的贾母感情也不亲近,且因贾政的嫡子宝玉一直被全家视作荣府未来的法定继承人(兄贾珠早死),知贾琏应为庶出。

再者,贾母在小说中尝称惜春为“孙女儿”(第四十回)或“亲孙女”(第五回),凤姐亦指贾珍与贾琏是“亲叔伯兄弟”(第六十七回),尤二姐也称贾敬为贾琏的“亲大爷”(第六十八回),故贾敬和贾赦很可能原为亲兄弟,后贾敬因宁府乏嗣(贾敷早殇)而入继,贾敬与贾赦遂变成堂兄弟,

此颇类曹顺、曹颙、曹頫出嗣长房的情形(曹寅应是在男丁不旺的情形下始有此举,而不是因其弟曹荃的压力而被迫为之)。简言之,曹家复杂的嫡庶关系有可能提供曹雪芹创作时的重要酵母。当然,小说中的角色并无必要与曹家或其亲友的人与事一一对应。

此颇类曹顺、曹颙、曹頫出嗣长房的情形(曹寅应是在男丁不旺的情形下始有此举,而不是因其弟曹荃的压力而被迫为之)。简言之,曹家复杂的嫡庶关系有可能提供曹雪芹创作时的重要酵母。当然,小说中的角色并无必要与曹家或其亲友的人与事一一对应。

最后不能不谈的是曹雪芹之生卒年,此事一直言人人殊。然因古诗中对年岁常举成数,

亦即,雪芹若卒于四十几岁,则敦诚应可很自然地在悼诗中惋惜早死的雪芹为“四十萧然太瘦生”或“四十年华付杳冥”,

亦即,雪芹若卒于四十几岁,则敦诚应可很自然地在悼诗中惋惜早死的雪芹为“四十萧然太瘦生”或“四十年华付杳冥”,

此与宜泉的“年未五旬而卒”并无矛盾(第九章)。尤其该注意的是,敦诚的描述属诗句,故举成数;而宜泉的描述在小注,故应近实。也就是说,雪芹逝于四十一至四十九岁间,且享寿最可能偏后。

此与宜泉的“年未五旬而卒”并无矛盾(第九章)。尤其该注意的是,敦诚的描述属诗句,故举成数;而宜泉的描述在小注,故应近实。也就是说,雪芹逝于四十一至四十九岁间,且享寿最可能偏后。

图表 4.10 曹雪芹生父、生年之推论逻辑。材料与推论乃表以黑白号码。

由于学界对曹雪芹的卒年主要有壬午说、癸未说或甲申说等假设,但以壬午除夕过世之说为上限,

故

雪芹的生年应不早于康熙五十三

年(图表

4.10

尝试重新梳理有关曹雪芹生父、生年之推论逻辑)。他是因其父曹頫在曹寅死后奉旨入嗣长房才成为寅孙的,

故

雪芹的生年应不早于康熙五十三

年(图表

4.10

尝试重新梳理有关曹雪芹生父、生年之推论逻辑)。他是因其父曹頫在曹寅死后奉旨入嗣长房才成为寅孙的,

设若曹家仍能维持像康熙帝在位期间所受的恩宠,则他原本有机会循例袭替为江宁织造。据此生年上限,曹雪芹于雍正六年抄家时应不逾十五岁,

设若曹家仍能维持像康熙帝在位期间所受的恩宠,则他原本有机会循例袭替为江宁织造。据此生年上限,曹雪芹于雍正六年抄家时应不逾十五岁,

而其出生越接近康熙五十三年,其年纪应越能深刻感受从“烈火烹油、鲜花着锦之盛”(第十三回)以迄“忽喇喇似大厦倾”(第五回)的剧变,

而其出生越接近康熙五十三年,其年纪应越能深刻感受从“烈火烹油、鲜花着锦之盛”(第十三回)以迄“忽喇喇似大厦倾”(第五回)的剧变,

我们也较易体会在敦敏和敦诚赋赠已归旗北京之曹雪芹的诗中,为何出现“燕市哭歌悲遇合,秦淮风月忆繁华”、“秦淮旧梦人犹在”、“扬州旧梦久已觉”等追忆江南之句(图表

11.4

)。

我们也较易体会在敦敏和敦诚赋赠已归旗北京之曹雪芹的诗中,为何出现“燕市哭歌悲遇合,秦淮风月忆繁华”、“秦淮旧梦人犹在”、“扬州旧梦久已觉”等追忆江南之句(图表

11.4

)。

在整理、排比并辨别史料可信度的过程中,笔者努力以“允执其中”的态度与所有已知的材料进行对话,并不断吸纳前人的精采论述,再适切考虑入当时社会或家族的运作方式后,遂得出“曹雪芹乃曹頫不早于康熙五十三年所生子”一说,虽然先前已有人主张雪芹为頫子,然理路颇异。由于沉淀下来的材料毕竟不够完整,故拼复史事的可能性或许不见得唯一,但因此说可合理呼应目前几乎所有已知的重要材料(图表 4.11 ),且无需假设内务府所记曹家捐纳监生之满文咨文有误,故应值得学界慎重考虑。

图表 4.11 不符“曹雪芹乃曹頫康熙五十三年之后所生子”之材料。表中尝试逐条提出解释。

笔者在 2014 年 9 月透过博客、 QQ 群讨论组以及电子邮件广发英雄帖,希望能引发大家对拙说的注意与讨论。近两个礼拜期间,许多曾就此议题有过重要贡献的资深学者(除给我最多意见但观点颇异的刘广定教授外)选择旁观或沉默,表达意见的则多属中青年红友,笔者很意外地几乎在所有场合皆得孤军奋战并独战群雄。因心中压力颇大,每天清晨三、四点就会醒来,尝试逐条思考该如何响应众人的批判与质疑。令人不解的是,在目前并无完整假说的情形下,竟然少有人愿意热情地从正面协助思考此一新说成立的可能性!在几经“炮火”的猛烈洗礼后,笔者重新调整并补强了先前的论述,也益发相信在传统与数字的融通之下,我们是有机会对一些世纪之谜提出新方向的。

虽然笔者对前述的论辩结果满怀感激,但却也不免略带感慨。由于有关曹雪芹生父或生年的议题长年未获定论,导致红友们对几乎每个重要材料皆各呈己见,但其想法有时又只停留在猜想臆测的层次。当在面对他人说法时,不少人却仅存批判,并常在未指出对方存在难以逃避的硬伤时,即肆意抛出无深入论证的质疑。

从学术的角度来说,红友们有权力提出任何假说,但也有责任提供深入论据。任何对材料的不同解读(非指单纯之猜想),不仅须力求符合古代社会的真实运作,还应尝试将其点状的异见与现存其他史料(多见于图表

4.9

)串连成另一可相互呼应的假说。接着,大家才可从合榫的程度,甚至考虑入统计学上的概率,

来比较各个假说之优劣,并尝试彼此说服、调整,更以开放的态度尽可能留同存异(“

Agree to disagree

”

)

。

来比较各个假说之优劣,并尝试彼此说服、调整,更以开放的态度尽可能留同存异(“

Agree to disagree

”

)

。

由于曹雪芹的生年上限是康熙五十三年甲午岁,而今年又恰逢甲午岁,且即将岁尽。衷心希望红学在近代成学已约百年之际,我们一整代红迷不会一不小心就错过了曹雪芹诞生三百周年这个重要的纪念日!