第三章

第三章

经详细梳理曹寅好友张纯修家的世系及生平事迹之后,知纯修之父自德是在崇祯己巳之变中随南略的金军出关,后以汉姓包衣的身分步入宦途。张纯修、曹寅与权臣明珠之子成德这三位旗人乃是挚友,透过《张纯修像》以及《楝亭图》上的大量题赞,可以发现他们曾以艺文的互动相当程度地缓解清政权与江南士大夫间的紧张与对立,此研究亦让我们对曹家之交游网络有更深层的了解。

前文虽已论述曹雪芹的祖籍应非丰润,但其家与丰润曹氏的关系却非泛泛。

据《丰润县志》,当地最早入旗者有曹邦、张自德(

c1612-c1671

;文献中亦有以其名为自得或滋德)、金成良、武超凡、孙开甲等家,其中又以曹、张两家宦迹最盛。

据《丰润县志》,当地最早入旗者有曹邦、张自德(

c1612-c1671

;文献中亦有以其名为自得或滋德)、金成良、武超凡、孙开甲等家,其中又以曹、张两家宦迹最盛。

曹邦的堂侄曹鼎望(

1618-1693

)曾于康熙朝知徽州、广信和凤翔三府,而鼎望三子钊、鈖、鋡与曹雪芹祖父曹寅(

1658-1712

)乃以“骨肉”、“兄弟”相称(参见第二章),张自德之子纯修(

1647-1706

)与曹寅亦是志趣相投的挚友,且鼎望与纯修两家的上辈更结为姻亲(见后文)。

曹邦的堂侄曹鼎望(

1618-1693

)曾于康熙朝知徽州、广信和凤翔三府,而鼎望三子钊、鈖、鋡与曹雪芹祖父曹寅(

1658-1712

)乃以“骨肉”、“兄弟”相称(参见第二章),张自德之子纯修(

1647-1706

)与曹寅亦是志趣相投的挚友,且鼎望与纯修两家的上辈更结为姻亲(见后文)。

由于先前学界对张自德家族的研究仍属不足,故笔者在下文尝试梳理相关文物与史事,尤其是其家在明清鼎革之际的发迹过程,并探究前述诸人之间绵密且重迭的人脉网络,希望能藉此深化我们对清初旗民或满汉士大夫之间交结方式的了解,同时拓展我们对曹雪芹家族人际网络的掌握。

据《丰邑丰登坞张氏重修家谱》,张氏在丰润的始迁祖为张炳,他于明初历官至指挥使(正三品),原籍山东历城县枣林庄;永乐二年(

1404)

,“从龙迁都北京,受采地于丰邑之丰登坞,于是卜居焉,又名其庄曰张家庄”。

永乐元年三月,成祖以靖难之变时“平九门者其功最先且难,可再升一级”,将三百多名有功人员再升迁,有张炳者因此被授为指挥同知(从三品),此人应即张自德的先祖。

永乐元年三月,成祖以靖难之变时“平九门者其功最先且难,可再升一级”,将三百多名有功人员再升迁,有张炳者因此被授为指挥同知(从三品),此人应即张自德的先祖。

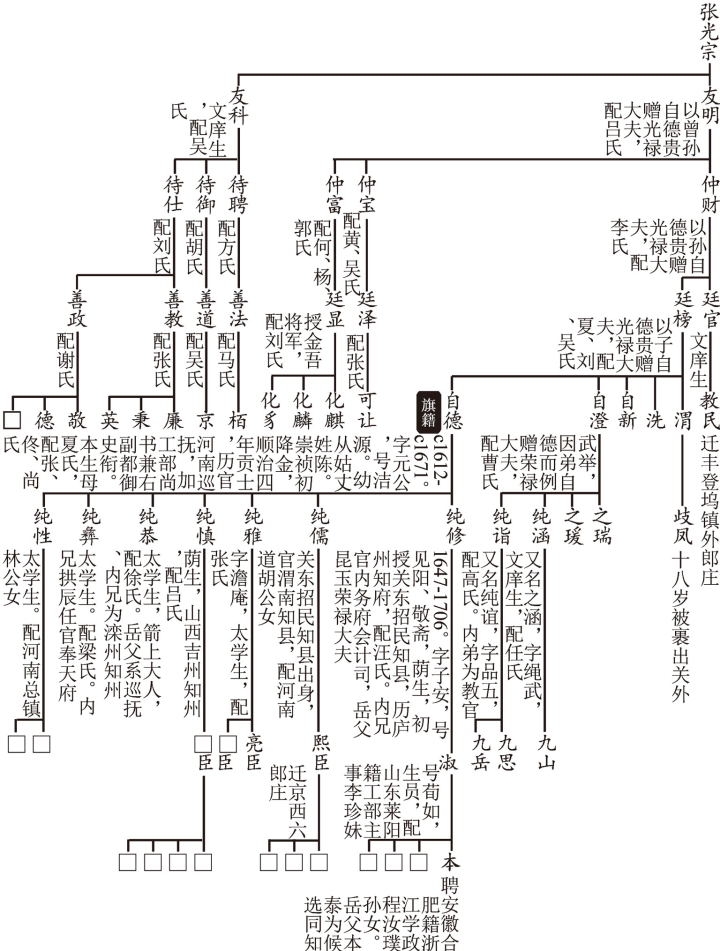

丰润张炳共生三子,长子因故又迁回历城原籍,次子名有诚,再传八世即张自德(见图表

3.1

)。

丰润张炳共生三子,长子因故又迁回历城原籍,次子名有诚,再传八世即张自德(见图表

3.1

)。

张自德字符公,号洁源,是丰登坞张氏的“中兴”之祖。毛际可(

1633-1708

)曾依其长子纯修提供的行状撰成《张中丞自德传》,知张自德于十六岁时为明诸生,十九岁“随王师而东,遂隶籍藩下”。

顺治四年(

1647)

,他以八旗贡士的资格初授河北庆都县令;九年四月,为贵州道试监察御史;五月,奉旨巡视两淮盐课;十六年正月,升大理寺卿;闰三月,任陕西巡抚;十七年三月,遭革职。康熙元年(

1662

)二月,复官河南巡抚兼都察院右副都御史;三年八月,加工部尚书衔;六年十一月,以覃恩获诰敕,其时官衔为“巡抚河南等处地方、工部尚书兼都察院右副都御史、正一品加四级”;七年十一月,休致。

顺治四年(

1647)

,他以八旗贡士的资格初授河北庆都县令;九年四月,为贵州道试监察御史;五月,奉旨巡视两淮盐课;十六年正月,升大理寺卿;闰三月,任陕西巡抚;十七年三月,遭革职。康熙元年(

1662

)二月,复官河南巡抚兼都察院右副都御史;三年八月,加工部尚书衔;六年十一月,以覃恩获诰敕,其时官衔为“巡抚河南等处地方、工部尚书兼都察院右副都御史、正一品加四级”;七年十一月,休致。

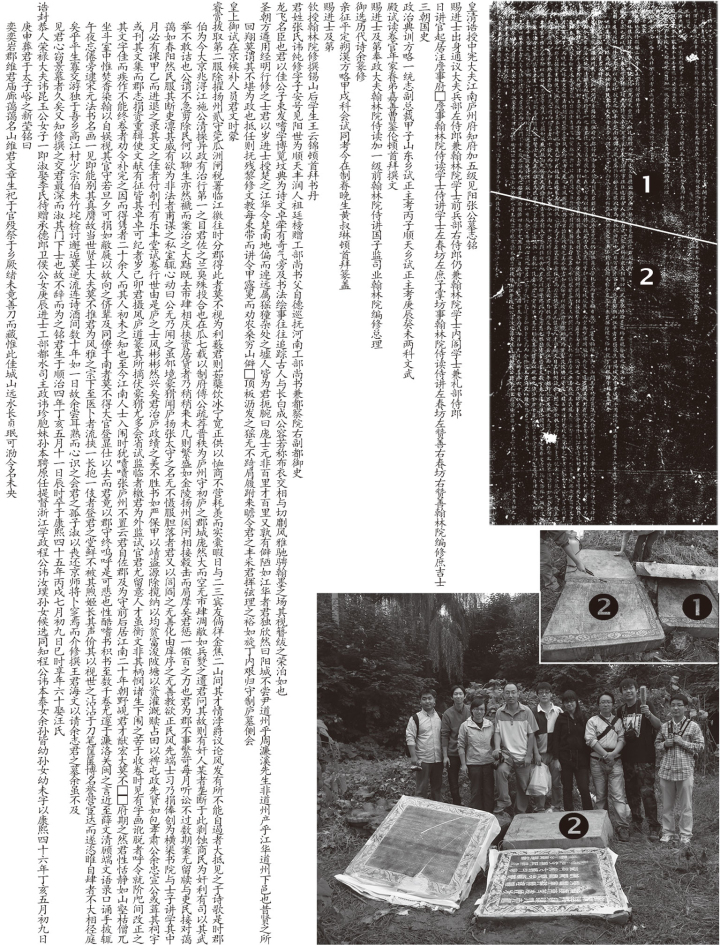

图表 3.1 丰润丰登坞张氏之世系图。

张自德的行状称其在巡抚河南末期,“奉旨巡历郡邑,劳瘁遘疾,享年六十而终”,知他病卒时应距康熙七年不久。亦即,他十九岁“随王师而东”那年,应不晚于天启七年( 1627 )太久。

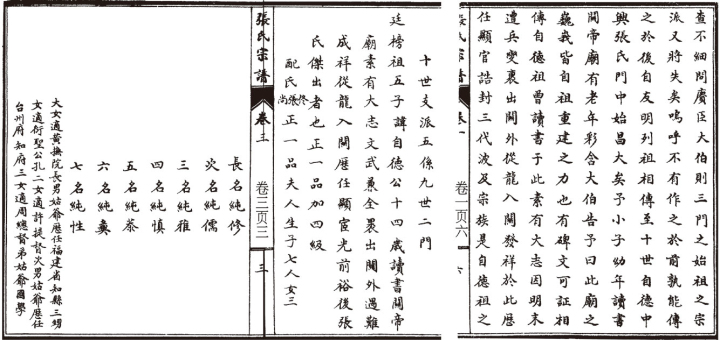

张氏家谱记称丰润县在乾隆时还存有一座由张自德重修之关帝庙,并谓“自德祖曾读书于此,素有大志。因明末遭兵变,裹出关外,遇难成祥,从龙入关,历任显宦”(图表

3.2

),其中“裹”字应为“裹胁”之意,知前引张自德传中所称之“随王师而东,遂隶籍藩下”,应指其被己巳之变侵扰京畿之金军掳到辽东,并成为汉姓包衣。由于皇太极尝发动六次南略,首次在崇祯二年(

1629

)己巳岁十月入龙井关;十二月,大军曾行经丰润附近;翌年二月,皇太极出关北返;五月,贝勒阿敏始率其馀部队从永平拔营东归。而下一次清军侵扰丰润,已在九年五月。

故张自德应最可能于崇祯三年十九岁时被“裹出关外”;也就是说,他或生在万历四十年(

1612)

,康熙七年十一月致仕,十年病卒。

故张自德应最可能于崇祯三年十九岁时被“裹出关外”;也就是说,他或生在万历四十年(

1612)

,康熙七年十一月致仕,十年病卒。

图表 3.2 《丰邑丰登坞张氏重修家谱》中的张自德资料。

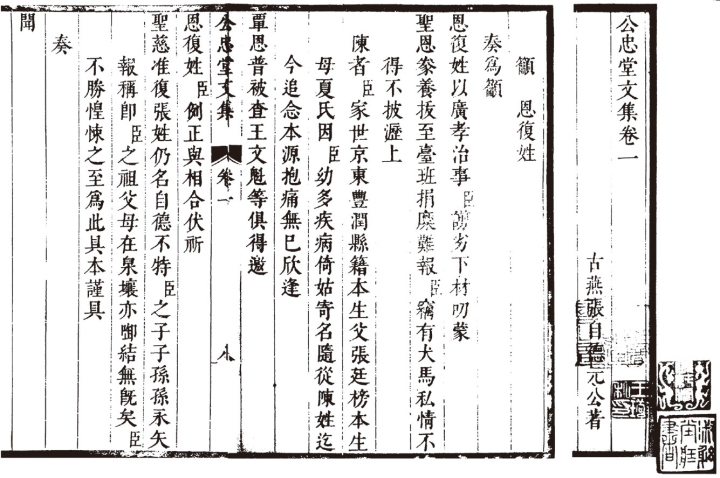

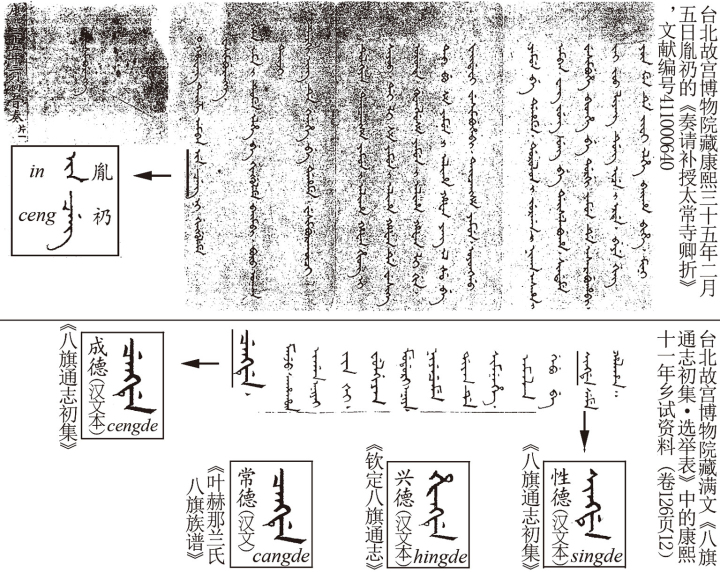

图表 3.3 北京首都图书馆藏《公忠堂文集》中张自德的改姓疏。

翻查张自德的文集,发现他原姓陈,发迹后尝上疏请循顺治八年王文奎复姓之例改回张姓,声称:“臣家世京东丰润县籍,本生父张廷榜,本生母夏氏,因臣幼多疾病,倚姑寄名,随从陈姓。伏祈圣慈,准复张姓,仍名自德。”(图表

3.3

)先是,凤阳巡抚王文奎曾获允复姓沈;文奎原为浙江会稽人,自称少时寄养在外家,因而冒姓王氏;年二十,为明诸生,北游遵化;天聪三年(崇祯二年;

1629

),皇太极陷遵化时投降,贝勒豪格将其携至沈阳,命值文馆,后隶镶白旗汉军。

)先是,凤阳巡抚王文奎曾获允复姓沈;文奎原为浙江会稽人,自称少时寄养在外家,因而冒姓王氏;年二十,为明诸生,北游遵化;天聪三年(崇祯二年;

1629

),皇太极陷遵化时投降,贝勒豪格将其携至沈阳,命值文馆,后隶镶白旗汉军。

虽然张自德称己是自幼即从姑父姓陈,但笔者怀疑他与王文奎均有可能是在降顺金国时,为避免关内族人蒙羞或受牵连,才改姓以隐瞒身分。

虽然张自德称己是自幼即从姑父姓陈,但笔者怀疑他与王文奎均有可能是在降顺金国时,为避免关内族人蒙羞或受牵连,才改姓以隐瞒身分。

乾隆初年编成的《八旗满洲氏族通谱》中记载张氏家族曰:

张滋德,正白旗包衣管领下人,世居辽阳地方,来归年分无考,原任山西巡抚。其子:张纯修原任知府,张纯儒原任知县,张纯申原任知州。孙:赫色现任护军校,张书现系生员。曾孙:张杰现任笔帖式。

其中张滋德、张纯申和张书应分别为张自德、张纯慎和张淑从满文转译之变体,山西巡抚则为河南巡抚之误。自德的长子纯修(

1647-1706)

,字子安,

号见阳或见昜,为荫二品荫生,曾为岁贡,康熙初年授关东招民知县,

号见阳或见昜,为荫二品荫生,曾为岁贡,康熙初年授关东招民知县,

十八至二十三年任湖南江华县令,丁内艰后,于二十五年左右补扬州江防同知、管瓜洲(旧称瓜步,位于大运河与长江之交会口)闸税,三十二年任安徽庐州知府,三十八年兼摄凤庐道,四十五年卒于庐州任内。次子纯儒乃监生,亦为关东招民知县出身,康熙十五年知陕西渭南县。四子纯慎于十八至十九年以荫生知山西吉州。

十八至二十三年任湖南江华县令,丁内艰后,于二十五年左右补扬州江防同知、管瓜洲(旧称瓜步,位于大运河与长江之交会口)闸税,三十二年任安徽庐州知府,三十八年兼摄凤庐道,四十五年卒于庐州任内。次子纯儒乃监生,亦为关东招民知县出身,康熙十五年知陕西渭南县。四子纯慎于十八至十九年以荫生知山西吉州。

至于旗籍,《通谱》中称张自德乃正白旗包衣管领下人(

booi

hontohoi niyalma

;包衣浑托和下人),知其应隶正白旗于“国初”所设立的四个管领之一,原归包衣大(

booi da

)管辖。顺治初,包衣大所统领之组织开始出现“浑托和(

hontoho

)

”之名,而皇帝与宗室王公属下之包衣大,亦开始区分成正五品和正六品两种。雍、乾之后,“浑托和”之名逐渐被“内管领”或“管领”取代。通常管领下人多服役于旗主或王公家内,无需披甲出征,他们当中有许多人是旗主在作战中掳掠或用金钱置买的奴仆,但也有些人具半自由民的身分。

张自德从天聪四年起就隶属多尔衮镶白旗下的包衣大,并在崇德八年(

1643

)因两白旗互换旗纛而改隶正白旗。

张自德从天聪四年起就隶属多尔衮镶白旗下的包衣大,并在崇德八年(

1643

)因两白旗互换旗纛而改隶正白旗。

惟因《钦定八旗通志》中称“张自得,汉军正黄旗人”,

惟因《钦定八旗通志》中称“张自得,汉军正黄旗人”,

张家似于乾隆朝时又改旗。

张家似于乾隆朝时又改旗。

张自德的年纪介在曹振彦(曹寅祖父)与曹玺父子之间,由于两家有长达约十五年的时间均以多尔衮为旗主,

虽然他们所分隶之管领和佐领间禁止通婚,

虽然他们所分隶之管领和佐领间禁止通婚,

但彼此的交往应仍多。曹家因降顺较早,故政治地位初较高,如曹振彦在天聪中即已出任旗鼓牛录章京,然其于崇德间曾因行贿受罚,后更遭免职。顺治初,张自德与曹振彦先后考取贡士出身,分授河北庆都知县和山西吉州知州,并各历官至河南巡抚和两浙都转运盐使司运使(第二章)。此一相近的家世与旗分,很可能就是张自德长子纯修与曹玺长子寅建立密切通家之谊的重要背景。

但彼此的交往应仍多。曹家因降顺较早,故政治地位初较高,如曹振彦在天聪中即已出任旗鼓牛录章京,然其于崇德间曾因行贿受罚,后更遭免职。顺治初,张自德与曹振彦先后考取贡士出身,分授河北庆都知县和山西吉州知州,并各历官至河南巡抚和两浙都转运盐使司运使(第二章)。此一相近的家世与旗分,很可能就是张自德长子纯修与曹玺长子寅建立密切通家之谊的重要背景。

下节则透过先前未尝公布的上海博物馆藏禹之鼎(

1647-c1714

)画《张纯修像》册页,说明张纯修如何建立与汉人士大夫间的人脉网络,藉以较完整地勾勒出其家世生平。

)画《张纯修像》册页,说明张纯修如何建立与汉人士大夫间的人脉网络,藉以较完整地勾勒出其家世生平。

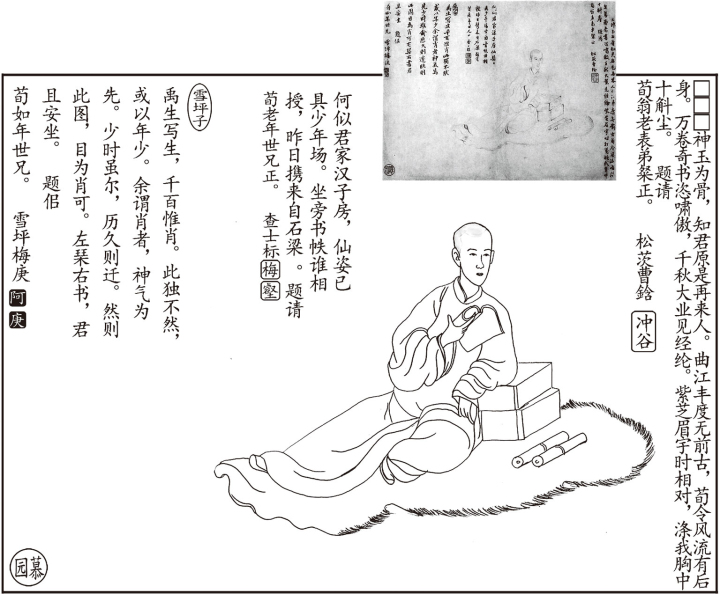

《红楼梦学刊》曾于

1994

年第

1

辑公布一张上海博物馆所藏题为禹之鼎绘张纯修像(见图表

3.4

),该图上有曹鋡(

1654-

?)、查士标(

1615-1697

)、梅庚(

1640-c1722

)三人的题跋。其中曹鋡的落款为“题请荀翁老表弟粲正,松茨曹鋡”,有学者遂以张纯修有一字或号为“荀□”,并称曹鋡是其老表兄。

然而,纯修实较鋡年长七岁!且纯修的友人多称其为“见翁”(因其号见阳)。

然而,纯修实较鋡年长七岁!且纯修的友人多称其为“见翁”(因其号见阳)。

事实上,在北京故宫所藏由严绳孙、张纯修、禹之鼎合作的《京口三山图卷》上,应邀题跋的曹鋡即称张纯修为“见翁老表叔”,知荀翁应是纯修的子侄辈。

事实上,在北京故宫所藏由严绳孙、张纯修、禹之鼎合作的《京口三山图卷》上,应邀题跋的曹鋡即称张纯修为“见翁老表叔”,知荀翁应是纯修的子侄辈。

由于梅庚在此小像之上跋称“禹生写生,千百惟肖。此独不然,或以年少……题佀(农按:通“似”字,意为“与、给”)荀如年 世兄 ”,查士标题曰“何似君家汉子房,仙姿已具少年场。坐旁书帙谁相授,昨日携来自石梁。题请荀老年 世兄 正”,两称谓中的“世兄”乃对世交晚辈或平辈而言,“老”字纯属非关年纪高低的敬称,“年”字本指两人的关系主要建立在科举同年的基础上,在此或仅为敬语之泛称。由“禹生”一词知此画的作者姓禹;而“君家汉子房”句则用兴汉功臣张良(字子房)之典,指像主姓张,其先在清初可能亦为开国名臣;至于荀如,应是字号,故曹鋡乃以“荀翁”敬称。

图表 3.4 上海博物馆藏禹之鼎画《张纯修像》册页(局部)。

那荀如究竟与张纯修有无关系?高士奇(

1645-1704

)曾于康熙三十三年(

1694

)赋《张荀如寄小照索题兼怀见阳》(图表

3.5

之中图),称己先前每从水路过瓜洲时多会去拜望纯修,而荀如均在一旁侍坐,

亦符合前述荀如是纯修子侄辈的身分。又因高诗在“今从纸上瞻风气,平子官闲足散怀”句后加注,称此乃用晋人王澄(字平子,曾任与张纯修官职等同的刺史)及其子王微(有父风)之典,知荀如应即张纯修之子,也就是张纯修墓志铭中提及的独子张淑(图表

3.6

)。

亦符合前述荀如是纯修子侄辈的身分。又因高诗在“今从纸上瞻风气,平子官闲足散怀”句后加注,称此乃用晋人王澄(字平子,曾任与张纯修官职等同的刺史)及其子王微(有父风)之典,知荀如应即张纯修之子,也就是张纯修墓志铭中提及的独子张淑(图表

3.6

)。

2011

年

3

月,笔者在中国国家图书馆见到《楝亭图》第一卷,其中第二幅图就题为张淑绘,下钤“荀如”一长方印,更直接证明荀翁或荀如均指张淑。

2011

年

3

月,笔者在中国国家图书馆见到《楝亭图》第一卷,其中第二幅图就题为张淑绘,下钤“荀如”一长方印,更直接证明荀翁或荀如均指张淑。

图表 3.5 高士奇与查士标分赠张纯修父子小像的诗。

又因“老表兄弟”是表兄弟姐妹(兄妹、姐弟、姐妹之子女间的互称,此称谓推及配偶)所生子之间的称谓,

知曹鼎望与张纯修两家有表兄弟姐妹之谊。亦即,张、曹两家的上辈曾结为姻亲。翻检两家的婚姻状况,发现仅曹鼎望之祖士直(

1562-1637

)娶张氏(

1562-1616)

、鼎望之父继祖以张氏为侧室并生三子、

知曹鼎望与张纯修两家有表兄弟姐妹之谊。亦即,张、曹两家的上辈曾结为姻亲。翻检两家的婚姻状况,发现仅曹鼎望之祖士直(

1562-1637

)娶张氏(

1562-1616)

、鼎望之父继祖以张氏为侧室并生三子、

张自澄娶曹氏(图表

2.1

及

3.1

)。然不论彼此的关系源出何者,张自德在“随王师而东”时,应已是丰润曹家的姻亲。巧合的是,鼎望的堂叔曹邦在己巳之变中亦“以各地荒乱,遂赴辽东避兵,因彼地原有族人引荐,随本朝大兵出口”,不知张自德当时是被掳,还是与曹邦同在辽东曹氏的安排下投顺金国?

张自澄娶曹氏(图表

2.1

及

3.1

)。然不论彼此的关系源出何者,张自德在“随王师而东”时,应已是丰润曹家的姻亲。巧合的是,鼎望的堂叔曹邦在己巳之变中亦“以各地荒乱,遂赴辽东避兵,因彼地原有族人引荐,随本朝大兵出口”,不知张自德当时是被掳,还是与曹邦同在辽东曹氏的安排下投顺金国?

由于图表 3.4 中的三篇题跋均题赠荀如,而前文已证明此为张纯修之子张淑,再加上该肖像乃一青少年,故令人不能不怀疑该画是否张淑的小像。笔者近从白谦慎教授处获见上海博物馆所藏该册页的完整照片(图表 3.7 ),下文即就红学界可能关心的一些内容详加阐述。

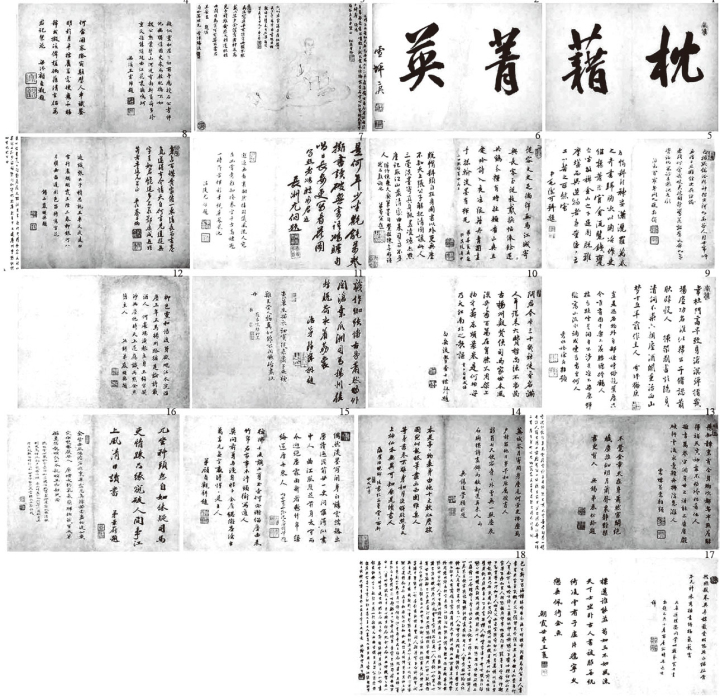

图表 3.6 中国国家图书馆藏张纯修墓志铭拓片。

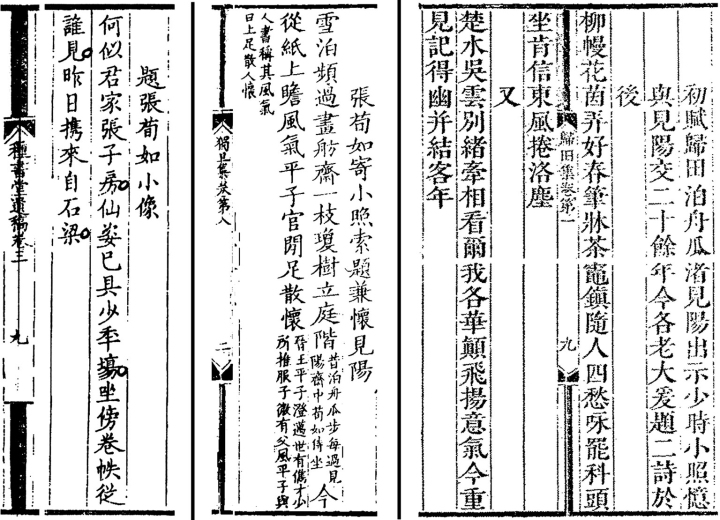

图表 3.7 上海博物馆藏禹之鼎画《张纯修像》册页。

此册页凡十八叶,前两叶为梅庚所题的“枕藉菁英”四个大字,后接二十九篇题跋,依序为曹鋡(

1654-

?

)

、查士标(

1615-1697)

、梅庚(

1640-c1722)

、王云锦(

1657-1727)

、顾贞观(

1637-

?

)

、

冒襄(

1611-1693)

、毛际可(

1633-1708)

、姜宸英(

1628-1699)

、曹寅(

1658-1712)

、尤侗(

1618-1704)

、尤舫、蔡方炳(

1626-1709)

、严绳孙(

1623-1702)

、梅庚、徐雍、查士标、陆舜、张崟、严绳孙、黄远、秦松龄(

1637-1714)

、顾彩、邵陵、沈天源、顾贞观、景蔚、王概、冒丹书、王裛,其中查士标、梅庚、顾贞观、严绳孙四人各有两跋。

冒襄(

1611-1693)

、毛际可(

1633-1708)

、姜宸英(

1628-1699)

、曹寅(

1658-1712)

、尤侗(

1618-1704)

、尤舫、蔡方炳(

1626-1709)

、严绳孙(

1623-1702)

、梅庚、徐雍、查士标、陆舜、张崟、严绳孙、黄远、秦松龄(

1637-1714)

、顾彩、邵陵、沈天源、顾贞观、景蔚、王概、冒丹书、王裛,其中查士标、梅庚、顾贞观、严绳孙四人各有两跋。

最末一叶则是原收藏者冒广生(

1873-1959

)所撰的约六百馀字考证,据其自称此乃民国十八年(

1929

)以“廉价八十金”得之于北京琉璃厂。冒广生是冒襄的第六代侄孙,清末曾任刑部郎中、农工商部郎中,其收藏于

1961

年遗赠上海博物馆。此册页在冒广生之前,只有三个鉴藏印:朱文圆印的“慕园”、朱文长方的“大江东去”以及朱文长方的“半潭秋水一房山”。“慕园”为查日乾(

1667-1741

)之号,其人是顺天宛平人,后发迹成为芦盐巨富,查氏在天津所建的水西庄,乃清中期最著名的私家园林之一。

馀两印则不知是何人的闲章。

馀两印则不知是何人的闲章。

虽然整本册页中未见画家的题字和钤印,惟因梅庚直指此作品乃由“禹生写生”,尤侗亦注称“写照者鸿胪禹君也”,知绘像者乃康熙十九、二十年左右出任鸿胪寺序班的禹之鼎。

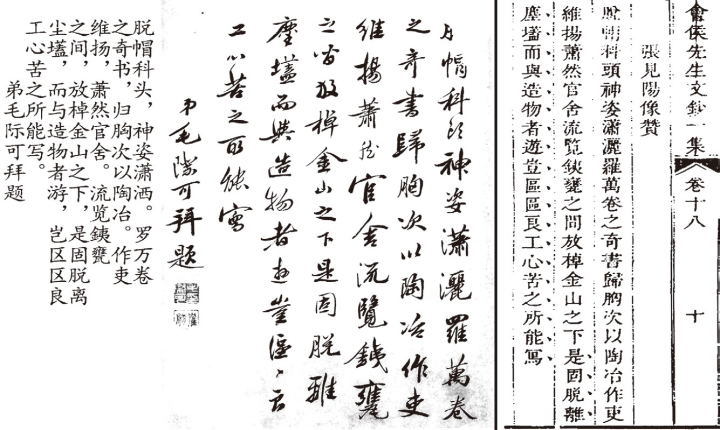

而被“写生”者可确定是张纯修,此因毛际可在题跋(图表

3.8

左)中有云:

而被“写生”者可确定是张纯修,此因毛际可在题跋(图表

3.8

左)中有云:

脱帽科头(农按:意谓不戴冠帽、裸露头髻),神姿潇洒。罗万卷之奇书,归胸次以陶冶。作吏维扬,萧然官舍。流览銕甕之间,放棹金山之下,是固脱离尘壒(壒,埃也),而与造物者游,岂区区良工心苦之所能写。

直称该脱帽之被写照者曾“作吏维扬”,这显然是指尝在扬州(古名维扬)任官的张纯修。又在毛际可的文集中,发现该跋被题为《张见阳像赞》(图表

3.8

右),

更强力印证此说。此册页卷首有梅庚题的“枕藉菁英”四大字,惟因这非原画者所题,且为方便直接掌握其内容,故笔者姑且仿禹之鼎所画的《王原祁像》(南京博物院藏)、《高士奇像》(北京故宫博物院藏)或《姜宸英像》(上海博物馆藏),称之为《张纯修像》。

更强力印证此说。此册页卷首有梅庚题的“枕藉菁英”四大字,惟因这非原画者所题,且为方便直接掌握其内容,故笔者姑且仿禹之鼎所画的《王原祁像》(南京博物院藏)、《高士奇像》(北京故宫博物院藏)或《姜宸英像》(上海博物馆藏),称之为《张纯修像》。

经细读这二十九篇题跋后,发现张纯修应是在扬州江防同知、管瓜洲闸税任内(康熙二十五至三十二年),始起意广邀名家为此画题字。当时以画像题赞作为交谊酬酢的风气颇盛,此类册页不仅开辟了一个集体的文本空间,更揭举出彼此错综绵密的关系网络。

纯修就是欲透过此一册页的营造,展现自己长年积累的人脉,而题赠者也将彼此的交情转换成美言颂词,这从梅庚在卷首所题的“枕藉菁英”四字即可略窥,顾贞观也在题诗中称此举旨在“倘藉清言侣,为君记粲花”。

纯修就是欲透过此一册页的营造,展现自己长年积累的人脉,而题赠者也将彼此的交情转换成美言颂词,这从梅庚在卷首所题的“枕藉菁英”四字即可略窥,顾贞观也在题诗中称此举旨在“倘藉清言侣,为君记粲花”。

图表 3.8 《张纯修像》册页中的毛际可题跋。右为其文集中的像赞。

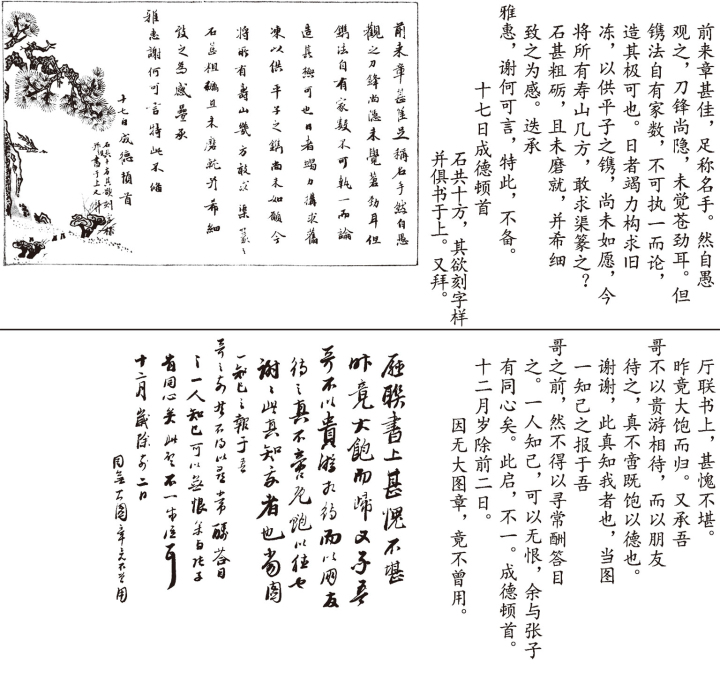

整个索题过程持续至张纯修死前,前后达十多年之久,其中有纪年之跋乃以冒襄之季子丹书于康熙四十四年春所作者最晚。在诸跋之中,曹鋡题称“(曲江)丰度无前古”、

王云锦称“曲江花里听鸣珂”、毛际可称“作吏维扬”、姜宸英称“五马江城寄兴长”、曹寅称“由来司马不多人”(见图表

3.9

)、查士标称“古扬州数贤侯,司马家世本风流”、陆舜称“瓜洲司马扬州佐”、严绳孙称“三年五马扬州路”、景蔚称“休疑司马吏情疏”、沈天源称“曲江风度是前身,太守而今迥绝尘”(康熙三十五年题)、王概称“龙眠且作部民看”(康熙三十六年题),其中曲江、江城和维扬均为扬州的代称,司马和五马指其所担任的江防同知,

王云锦称“曲江花里听鸣珂”、毛际可称“作吏维扬”、姜宸英称“五马江城寄兴长”、曹寅称“由来司马不多人”(见图表

3.9

)、查士标称“古扬州数贤侯,司马家世本风流”、陆舜称“瓜洲司马扬州佐”、严绳孙称“三年五马扬州路”、景蔚称“休疑司马吏情疏”、沈天源称“曲江风度是前身,太守而今迥绝尘”(康熙三十五年题)、王概称“龙眠且作部民看”(康熙三十六年题),其中曲江、江城和维扬均为扬州的代称,司马和五马指其所担任的江防同知,

太守谓其出任的庐州知府。又,北宋名画家李公麟(号龙眠居士)因是庐州舒城人,故亦被开玩笑视作纯修之部民(地方官属下的邑民)。

太守谓其出任的庐州知府。又,北宋名画家李公麟(号龙眠居士)因是庐州舒城人,故亦被开玩笑视作纯修之部民(地方官属下的邑民)。

高士奇于康熙二十八年冬被劾解职,他在返乡途中过访了在瓜洲任官的张纯修,纯修曾“出示少时小照”(见图表

3.5

右),

他当时或已开始策划此一册页,惜高氏墨迹今本已佚。尤侗也是较早题赞的一位,其诗曰:“是何年少坐氍毹,万卷摊书读破无。寄语鸿胪句唱日,长安更写看花图。”期许张淑能早日登第,就可请曾为张纯修作画的禹之鼎,也为其画所谓的“看花图”。

他当时或已开始策划此一册页,惜高氏墨迹今本已佚。尤侗也是较早题赞的一位,其诗曰:“是何年少坐氍毹,万卷摊书读破无。寄语鸿胪句唱日,长安更写看花图。”期许张淑能早日登第,就可请曾为张纯修作画的禹之鼎,也为其画所谓的“看花图”。

图表 3.9 《张纯修像》册页中的曹寅题跋。

又,查士标的《种书堂遗稿》中有《题张荀如小像》一诗,曰:“何似君家张子房,仙姿已具少年场。坐傍卷帙从谁见?昨日携来自石梁。”

其文句与图表

3.4

中的查氏之诗仅几字不同,却称之为题赠张淑的小像,似乎张淑当时另有一肖像画请查士标题字,但被混收在此册页中。然此亦有可能出自查士标的误解,错认张淑所请题之肖像乃其父年少小像,遂以张荀如为像主。

其文句与图表

3.4

中的查氏之诗仅几字不同,却称之为题赠张淑的小像,似乎张淑当时另有一肖像画请查士标题字,但被混收在此册页中。然此亦有可能出自查士标的误解,错认张淑所请题之肖像乃其父年少小像,遂以张荀如为像主。

由于张纯修父子同富文采并善画,

故许多跋赠者也将两人并论,如曹鋡称“□□□神玉为骨,知君(农按:指张淑)原是再来人。曲江(指纯修)丰度无前古,荀令(指纯修)风流有后身(指张淑)”(图表

3.4

),顾贞观称“莫问前身(指纯修)与后身(指张淑),眼中金屑总微尘”,其中“再来人”与“后身”均夸言张淑是其父再世,“荀令”则用东汉荀彧之典,引申为受人敬仰且美名远扬的官吏。王裛在题诗中也有“标迈谁能并,荀如玉不如”句,赞许张淑的风采连美玉都不能相比。

故许多跋赠者也将两人并论,如曹鋡称“□□□神玉为骨,知君(农按:指张淑)原是再来人。曲江(指纯修)丰度无前古,荀令(指纯修)风流有后身(指张淑)”(图表

3.4

),顾贞观称“莫问前身(指纯修)与后身(指张淑),眼中金屑总微尘”,其中“再来人”与“后身”均夸言张淑是其父再世,“荀令”则用东汉荀彧之典,引申为受人敬仰且美名远扬的官吏。王裛在题诗中也有“标迈谁能并,荀如玉不如”句,赞许张淑的风采连美玉都不能相比。

综前所述,此二十九篇题跋大致可分为三类:一为张纯修索题而题诗者以张纯修为主题赋诗;一为张淑索题而题诗者以张氏父子为主题赋诗;一为张淑代父索题,而题者误会此画为张淑像而以张淑为主题赋诗。最后一类有三篇,全都题赠张荀如,分别是第一篇“题请荀翁老表弟粲正,松茨曹鋡”、第二篇“题请荀老年世兄正,查士标”、第三篇“题佀荀如年世兄,雪坪梅庚”以及第十二篇“题赠荀老年道兄并正,平江蔡方炳”。

册页中的某些题跋者与张家的关系特殊,如第四篇的王云锦( 1657-1727) ,即与张纯修深交,张淑并拜其为师,故当纯修于康熙四十五年七月过世后,张淑遂托是年甫中状元的王氏,转请时任兵部左侍郎兼翰林院学士的曹鉴伦为其父撰墓志铭(图表 3.6 )。王云锦在题诗中有“前身应授石公书……珍重文孙能继起,曲江(农按:指纯修)花里听鸣珂(指居高位)”句,乃用张良获黄石公授以《素书》之典,带出被写照者姓张,其“前身”(指其父自德)曾有开国之功,并期许“文孙”(乃对他人之孙的美称,指自德之孙张淑)能承继其祖之勋业。

再如第十五篇的徐雍自题为“秀水侄”,知其家与张纯修乃姻亲。徐雍为国子监生,娶秀水同乡名士朱彝尊之女,此女于其生父彝性死后被堂伯彝尊收养并携至京。

而朱彝尊与高士奇乃张纯修的莫逆之交,此因曹鉴伦在撰张纯修的墓志铭时,即称其“平生寡交游,独于吾乡高江村少宗伯、朱竹垞检讨,邂逅莫逆,流连诗酒间,数十年如一日”。

而朱彝尊与高士奇乃张纯修的莫逆之交,此因曹鉴伦在撰张纯修的墓志铭时,即称其“平生寡交游,独于吾乡高江村少宗伯、朱竹垞检讨,邂逅莫逆,流连诗酒间,数十年如一日”。

张纯修因是旗籍官员子弟,依例在十八岁(康熙三年)时得回京归旗当差(通常当差三年,量能授秩)或肄业;

家境富裕的纯修在科场上并不顺利,遂于康熙六年之前先取得关东招民知县之虚衔。

家境富裕的纯修在科场上并不顺利,遂于康熙六年之前先取得关东招民知县之虚衔。

十七年正月宣布开博学鸿词科(简称鸿博),虽有傅山等遗老百般拒绝应试,但多数受荐的汉人知识分子则甘为笼羁。由于此次应荐者大多停留北京长达六、七个月,“蒲车玄纁之盛,古所未有”,这无疑给纯修一个很好的机会大幅拓展其人脉网络。

十七年正月宣布开博学鸿词科(简称鸿博),虽有傅山等遗老百般拒绝应试,但多数受荐的汉人知识分子则甘为笼羁。由于此次应荐者大多停留北京长达六、七个月,“蒲车玄纁之盛,古所未有”,这无疑给纯修一个很好的机会大幅拓展其人脉网络。

翌年三月初,甫考完御试,但还未阅卷发榜,纯修就趁此空档邀请来京应考的毛际可、姜宸英、严绳孙、朱彝尊、秦松龄、施闰章,

以及在京的名士梅庚、自己的老表侄曹鈖等人,至其京郊西山的别墅小住数日,除联吟酬唱外,并历览潭柘寺等附近名胜。

以及在京的名士梅庚、自己的老表侄曹鈖等人,至其京郊西山的别墅小住数日,除联吟酬唱外,并历览潭柘寺等附近名胜。

从纯修于康熙中为己小像索题之名单,知其与前述诸人(另包含该词科取中的尤侗、高士奇,以及称病行催不到的陆舜、蔡方炳)一直维持相当不错的交情,且与曹寅的社交网络颇多重迭。

从纯修于康熙中为己小像索题之名单,知其与前述诸人(另包含该词科取中的尤侗、高士奇,以及称病行催不到的陆舜、蔡方炳)一直维持相当不错的交情,且与曹寅的社交网络颇多重迭。

梅庚就在跋中有“酒阑重话西山梦,十五年前作主人”句,重提多年前纯修邀游西山之事。

梅庚就在跋中有“酒阑重话西山梦,十五年前作主人”句,重提多年前纯修邀游西山之事。

从这些题跋的文辞,亦显见清政权的稳定存在已成为明遗老们不得不接受的现实。据冒广生在此册页末所写的长跋,其先祖冒襄于康熙二十九、三十年冬春之交途经扬州时,因水道天冻阻绝,就曾得到江防同知张纯修的帮助“始获度岁”。冒襄在居停期间尝应邀题纯修小像,诗中即勉其“用世帝师应指日,且摊经史展经纶”,为清廷尽心尽力。冒襄本人虽不愿仕清,但其弟与子却皆参加乡试,其孙冒浑更于康熙二十一年施琅奉命征台时,担任前锋攻占澎湖与厦门,并因功晋左都督。

由于扬州辖下的瓜洲是江南水路交通的重要枢纽,纯修遂因地利之便而结交许多过往名士。姜宸英为其所赋之“五马江城寄兴长,客至从教鹅换帖”诗句,即用王羲之写经换鹅的典故,形容纯修每利用招呼客人的机缘请题。

冒广生虽正确推得此册页的像主为张纯修,但因其不知荀如即张淑的字号,遂误称:

此册皆称其(农按:指纯修)为荀翁、荀老,惟梅庚款署“荀如”,王裛诗则云“荀如玉不如”,盖荀如其早岁之字也。

他在卷末的跋文中还提及两件巧合之事:一是其购得此册之翌日,琉璃厂另一间古玩店吉珍斋恰送来张纯修所绘的《楝亭夜话图》;一是其于十年前曾在厂肆见到河南巡抚张自德像,上还有自己先祖冒襄一诗。成德(先前多误以其汉名为性德;参见附录

3.1

)有《敬题元公张大中丞遗照》七绝二首,不知是否即张自德此像?

纳兰成德( 1655-1685) ,字容若,大学士明珠长子,于康熙二十四年( 1685 )病殁,六年后徐乾学汇整其所著诗文,辑刻成《通志堂集》一书。该书附录成德诸师友所撰之悼文、挽词,其中徐乾学《通议大夫一等侍卫进士纳兰君墓志铭》(下文略称《墓志铭》)和韩菼《进士一等侍卫纳兰君神道碑》二文,系了解成德生平的主要资料。虽然徐氏在《墓志铭》中称“容若,姓纳兰氏,初名“成德”, 后避东宫嫌名改曰 ‘ 性德 ’”,但言及此门生时,徐氏却不曾以“性德”称之,而全作“容若”。

成德之友曹寅于《惠山题壁》诗下小字注“顾梁汾小园中‘新咏堂’乃故友成容若书”,与其相交最深的顾贞观和张纯修亦以“容若”或“纳兰成德”称之。更有甚者,在成德已知的字画中,尚未见有署名性德者,如著录清廷内府所藏书画珍品的《石渠宝笈》中,即仅见“楞伽山人”、“成子容若”、“成德容若”和“成德”等钤印;而现存成德写给张纯修的二十几通信函,也俱在末尾手书“成德”或单作“德”字;另,其于病卒前一年为《楝亭图》题咏时,亦署名“楞伽山人成德”。

若成德因避太子讳而确曾更名“性德”,那为何其书信或钤印迄今未见有署作性德者?又,成德系以氏族“纳兰”(别译纳喇、那拉、纳拉、那伦或纳腊等)为姓,何以其师友和他自称时皆冠“成”姓?此问题不仅涉及清初满臣对于避讳的态度,并与满人的称谓习惯有关。

康熙十一年,成德中举,徐乾学时任顺天乡试的副考官。次年,成德会试登第,但因寒疾未与殿试。同年五月,成德开始向徐氏问学,至康熙十五年止,历时四年。徐氏称成德“逢三、六、九日,黎明骑马过余邸舍,讲论书史,日暮乃去,至入为侍卫而止”。对成德而言,徐乾学是其深入汉文化的重要引领者,两人的师生之谊既长且密,成德于病危之际还对乾学泣言:“辱先生不鄙弃,执经左右十有四年。先生语以读书之要及经史诸子百家源流,如行者之得路。”成德的墓志铭想是徐氏应其家族之请托而撰,定稿之文字亦当是经过认可才得以铭刻,故“改曰性德”之说理当足以采信。

对于此中的纷歧,学界最多人接受的假说是认为成德于康熙十四年为避太子保成之名讳而改作“性德”,次年因储君更名“胤礽”,遂不再避“成”字。

然考康熙十四年册立皇储之诏书中,皇二子之名业已作“胤礽”。其次,若有复名成德一事,徐乾学在《墓志铭》中不可能略而不记,而纳兰家族又岂会在刻石时接受此一重大疏漏。

然考康熙十四年册立皇储之诏书中,皇二子之名业已作“胤礽”。其次,若有复名成德一事,徐乾学在《墓志铭》中不可能略而不记,而纳兰家族又岂会在刻石时接受此一重大疏漏。

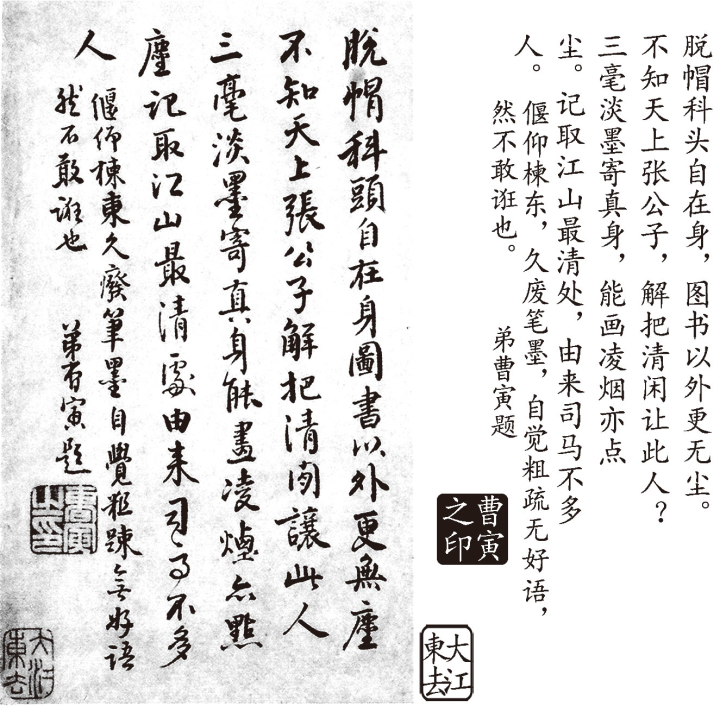

汉人的避讳多着重字形,因此常用缺笔或改字等方式来敬避。但满文系表音文字,若避讳则最应注意的是字音。“胤礽”在现代汉语之拼音为 y ì n-r é ng ,与“成德”( ch é ng-d é)之字划或官话发音无一相近,但依穆麟德夫音译法,康熙朝满文奏折上的“礽”字应转写为 ceng ,相当于汉语拼音的 cheng ;亦即,当时的“礽”与“成”两音完全相同。检清初颇流行之《字汇》和《正字通》的音训,“礽”、“仍”皆与“成”同音,康熙帝很可能即据此二书之音注而为太子命名。然在标音较为严谨的《康熙字典》(康熙五十五年成书)中,“礽”字仅直音作“仍”,而不记“成”音。惟那时皇二子早已命名,其满读 in ceng 遂沿之不改。

由此看来,成德改名引避的并非皇太子原名“保成”中“成”字之汉文音,而是其改名“胤礽”后第二字“礽”的满语音 ceng 。徐乾学以避东宫“嫌名”一词表述成德的避讳改名,而不称是避东宫“名讳”,这显然是经过字斟句酌,因“嫌名”专指音声极近之字。更直接的证据则来自满文本的《八旗通志初集》,因在康熙十一年乡试、十二年会试以及十五年会试的题名录中均记其名为 cengde (成德),并于康熙十一年榜名下注称:“补殿试后,改名 singde 。”而 ceng 的写法即与奏折中皇太子署名之“礽”字相同(图表 3.10 )。

图表 3.10 “胤礽”与“成德”的满文写法。

既然成德因避东宫“嫌名”而改满名,为何在其与师友的信札中却依旧沿用“成德”之汉名?原因在于康熙时期的汉文书中尚无明确讳令。如康熙年间虽有天文官吴明炫为敬避帝名而自行更名为“明烜”之例,但官修历书则大多未避改“玄枵宫”和“玄鸟至”的“玄”字。倒是满文的官修典籍则常采取较严谨的方式,如“玄”字在顺治朝钦定的满文文献中皆拼作 hiowan ,但至康熙十一年官译的《大学衍义》,则因避御讳而改为 siowan 。故成德极可能在登进士第之后,因入宫出任侍卫得常使用满语、满文,遂自行更改满名,变为与“成”字之“时征切”(此在官话中可理解作“升”,而满文之 sing 除了规范读法的“星”外,也可读作“升”)近音之 singde 。

至于乾隆间所刊《八旗满洲氏族通谱》和《八旗通志初集》等官书之汉文本中,因编者乃从满文原书直接汉译 singde ,成德的汉名遂被写成“星德”或“性德”,而嘉庆朝所编的《钦定八旗通志》因将其满名书作 hingde ,遂译为“兴德”。《叶赫那兰氏八旗族谱》则将其汉名写成“常德”,虽然汉字的“常”与“成”表面上无甚关联,但因二者的满文仅差在右侧一点的有无(图表 3.10 ),疑此亦为早期避胤礽满文名讳之另一形式。

此外,成德友人在交往时往往将他冠以“成”姓,称之为“成君”、“成公”、“成容若”或“成侍中”,而不用其氏族之姓纳兰。又,时人有称其父明珠为“明相国”、其弟揆叙(字恺功)为“揆恺功”,父子三人竟出现分别以“明”、“成”和“揆”为汉姓的情形,这应是清代满人“称名不举姓”的特殊习惯。

由于梅庚跋称:“禹生写生,千百惟肖。此独不然,或以年少。余谓肖者,神气为先。少时虽尔,历久则迁。然则此图,目为肖可。”猜测禹之鼎可能是在年少时为同龄的张纯修画此像。此画对梅庚而言,似乎不肖其所认识的中年张纯修,此或因纯修的形貌随岁月而变化太大,以致梅庚只好转称其神气近似。

禹之鼎所绘肖像画在当代独具一格,一时名公小像多出其手,迄今仍有约六十幅存世,

曹寅的友人张云章(

1648-1726

)即尝谓“禹鸿胪传神,于今为海内第一”。然而,陈苌于康熙四十年曾偕友人同请禹之鼎写照,结果却“俱不甚似”。无怪乎,王士禛(

1634-1711

)尝称“近有鸿胪序班禹之鼎名重辇下,曾为吾作《放鹇》、《荷鉏》、《雪谿》、《诗思》数图,亦时有利钝”,指其作品的水平参差。

曹寅的友人张云章(

1648-1726

)即尝谓“禹鸿胪传神,于今为海内第一”。然而,陈苌于康熙四十年曾偕友人同请禹之鼎写照,结果却“俱不甚似”。无怪乎,王士禛(

1634-1711

)尝称“近有鸿胪序班禹之鼎名重辇下,曾为吾作《放鹇》、《荷鉏》、《雪谿》、《诗思》数图,亦时有利钝”,指其作品的水平参差。

禹之鼎究竟在何时何地为张纯修“写生”?由于梅庚跋称像主“年少”,查士标称其“仙姿已具少年场”,尤侗亦谓“是何年少坐氍毹”,知应绘于张纯修年少时,这很可能就是张纯修曾向高士奇出示之“少时小照”。经翻检张自德与张纯修父子的经历,发现纯修年轻时只于顺治九、十年(

1652-1653

)曾随担任两淮巡盐御史的父亲在扬州。

但禹氏和纯修当时均仅六、七岁,故此少年肖像画只能在其他时间绘于扬州以外地点。

但禹氏和纯修当时均仅六、七岁,故此少年肖像画只能在其他时间绘于扬州以外地点。

成名甚早的禹之鼎,其最早有纪年的作品是康熙元年十六岁时所画的《钟馗图册》,此画被誉为“各具神气,奕奕如生”,已佚。

根据文献记载,禹氏于康熙中始任鸿胪寺序班,但康熙初他即在北京左安门外的宏善寺绘有壁画《双鹤图》,

根据文献记载,禹氏于康熙中始任鸿胪寺序班,但康熙初他即在北京左安门外的宏善寺绘有壁画《双鹤图》,

知其应在之前即曾到过京师。而因张自德于顺治十四至十六年任京官,十七、十八年革职为民(张家位于北京近郊的丰润,故张氏父子可能仍活跃于京畿),其后,复官之张自德历任陕西和河南巡抚,少有机会再至江南。故疑禹之鼎应最可能于十一至十五岁(顺治十四至十八年)在京为同龄的张纯修写照,当时禹氏也许还未养成专业画家题记或钤印的习惯。

知其应在之前即曾到过京师。而因张自德于顺治十四至十六年任京官,十七、十八年革职为民(张家位于北京近郊的丰润,故张氏父子可能仍活跃于京畿),其后,复官之张自德历任陕西和河南巡抚,少有机会再至江南。故疑禹之鼎应最可能于十一至十五岁(顺治十四至十八年)在京为同龄的张纯修写照,当时禹氏也许还未养成专业画家题记或钤印的习惯。

康熙中,因禹之鼎的声名已赫,张纯修遂找出此一少时小像,但他或不愿直接找禹氏补题,遂别开蹊径地广邀名士题跋,意欲透过众人之口落实该画为禹氏的真迹。因这些赋题之人不乏与禹之鼎交情匪浅者,其中许多人亦尝请过禹氏写生。

若《张纯修像》确如上文推断绘于顺治末年,则此幅小像很可能是现存禹之鼎最早的作品之一。

若《张纯修像》确如上文推断绘于顺治末年,则此幅小像很可能是现存禹之鼎最早的作品之一。

张纯修是名列清初艺坛的重要人物,有称:“画得北苑(指南唐之董源)、南宫(北宋之米芾)之沈郁,兼云林(元代之倪瓒)之逸致,尤妙临摹,盖其收藏颇多,故能得前人笔意。书法晋、唐,更善图章八法。”

当他努力在以博学鸿词科为主的名士圈中社交之际,授乾清门侍卫的成德以及甫升銮仪卫治仪正的曹寅也积极参与交结。他们三位旗人除对汉文化的诗词创作、金石书画以及收藏鉴赏有共同兴趣外,更才兼文武:成德“数岁即善骑射,自在环卫,益便习,发无不中。其扈跸时,琱弓书卷,错杂左右。日则校猎,夜必读书,书声与他人鼾声相和”,曹寅也“顾独好射,以为读书、射猎自无两伤。间骑快马,拓弓弦作霹雳声”,成德亦屡以拉弓时用来保护手指的箭决(俗称扳指)作为礼物赠送纯修,并借马供其骑乘。

当他努力在以博学鸿词科为主的名士圈中社交之际,授乾清门侍卫的成德以及甫升銮仪卫治仪正的曹寅也积极参与交结。他们三位旗人除对汉文化的诗词创作、金石书画以及收藏鉴赏有共同兴趣外,更才兼文武:成德“数岁即善骑射,自在环卫,益便习,发无不中。其扈跸时,琱弓书卷,错杂左右。日则校猎,夜必读书,书声与他人鼾声相和”,曹寅也“顾独好射,以为读书、射猎自无两伤。间骑快马,拓弓弦作霹雳声”,成德亦屡以拉弓时用来保护手指的箭决(俗称扳指)作为礼物赠送纯修,并借马供其骑乘。

张纯修和曹寅二人或因与丰润曹鈖、鋡兄弟的密切关系而特别交好。成德与曹寅且同任侍卫(曹寅曾为成德赋有“忆昔宿卫明光宫,楞伽山人貌佼好。马曹狗监共嘲难,而今触绪伤怀抱”之悼诗;图表

3.13

),曹寅的祖父振彦更曾是成德外祖父阿济格王府之旗鼓牛录章京(第二章)。虽然在三人当中,成德的年纪并非最长,但因其是权臣明珠长子,且又为进士,遂成为此一交游圈的核心。朱彝尊有《台城路。夏日同对岩、荪友、西溟、其年、舟次、见阳饮容若渌水亭》一词,指其曾在康熙十八年夏偕同秦松龄、严绳孙、姜宸英、陈维崧、汪楫、张纯修诸友,应邀至明珠家别墅中的渌水亭宴咏,这些人除纯修外,全是新举的鸿博。之后,成德亦屡与汉人名士举行文酒诗会,对清初词坛产生重要影响。

当时许多书画家或收藏家,也利用此一名流会聚北京的难得机会钻营索题,促成艺文界罕见的大交流。

精于绘事的曹鈖,亦因此请到高士奇、施闰章、尤侗、朱彝尊、成德、曹寅、毛际可、梅庚、顾景星等人,为其所画的《松茨别墅图》题咏。

精于绘事的曹鈖,亦因此请到高士奇、施闰章、尤侗、朱彝尊、成德、曹寅、毛际可、梅庚、顾景星等人,为其所画的《松茨别墅图》题咏。

张纯修最初或是经由曹寅才认识成德的,成德早在康熙十五年就尝于己生日时填《瑞鹤仙》一词相赠。由于纯修“博览坟典,为诗文卓荦有奇气,旁及书法绘事,往往追踪古人。与长白成公容若称布衣交,相与切劘风雅,驰骋翰墨之场”(图表

3.6

),且因其“不以贵游相待,而以朋友待之”,遂与成德结为“异姓昆弟”(图表

3.11

)。成德卒后,纯修即于康熙三十年邀其另一知己顾贞观(顾氏在成德之祭文中有“吾哥既引我为一人,我亦望吾哥以千古”句),在扬州官署一起整理其遗作,并刻成《饮水诗词集》。

从现存成德写给纯修之二十八通尺牍的文辞,亦可略见两人交情之浓厚。

从现存成德写给纯修之二十八通尺牍的文辞,亦可略见两人交情之浓厚。

图表 3.11 上海图书馆藏成德致张纯修函。

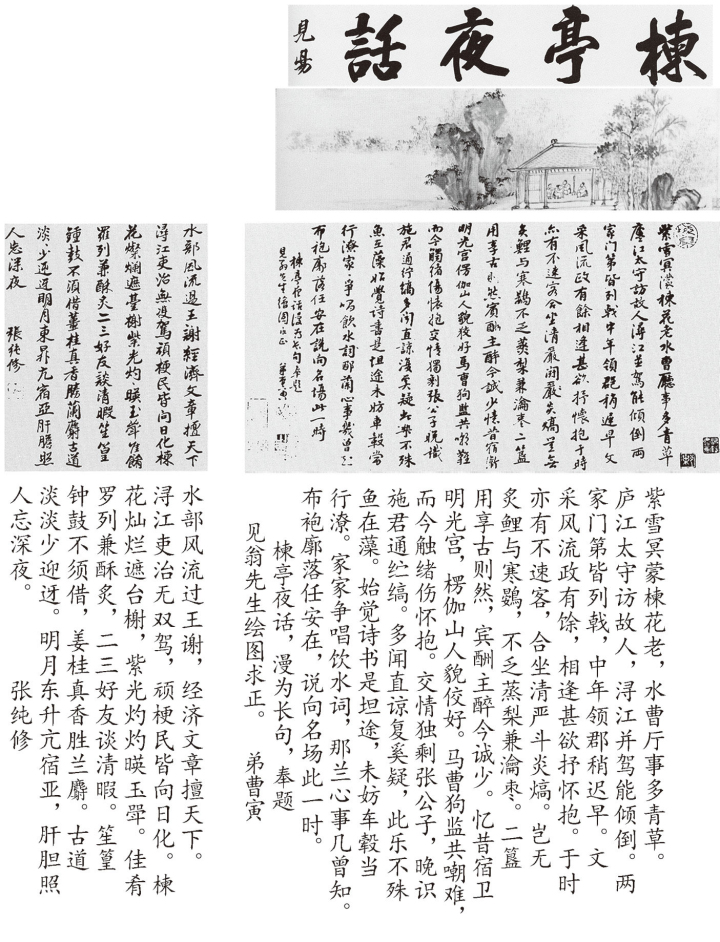

康熙二十三年,曹玺病卒。曹寅为追念父亲,遂邀张淑、严绳孙、禹之鼎等十多位画家绘《楝亭图》,并广征耆宿名流咏题,今尚存四卷十图,上有四十五人题诗撰赋。

此“楝亭”乃因建于曹玺在江宁织造府内西园手植的楝树旁而命名,是其课子所在,曹寅且以之为号。成德就首在第一卷第一图题词(图表

3.12

),张纯修亦曾于三十年五月拜托同舟南行的好友姜宸英为此图题跋;同年十月,戴本孝过纯修在瓜洲的公署时,纯修也代曹寅《楝亭图》索题。

此“楝亭”乃因建于曹玺在江宁织造府内西园手植的楝树旁而命名,是其课子所在,曹寅且以之为号。成德就首在第一卷第一图题词(图表

3.12

),张纯修亦曾于三十年五月拜托同舟南行的好友姜宸英为此图题跋;同年十月,戴本孝过纯修在瓜洲的公署时,纯修也代曹寅《楝亭图》索题。

康熙三十三年,张纯修自庐州造访江宁织造曹寅,曹寅于是邀约亦是旗人的江宁知府施世纶(施琅之子,是张纯修任扬州同知时的长官)一同在楝亭秉烛倡和,纯修即兴绘《楝亭夜话图》;曹寅则赋“忆昔宿卫明光宫,楞伽山人貌佼好。马曹狗监共嘲难,而今触绪伤怀抱。交情独剩张公子,晚识施君通纻缟”等句(图表

3.13

),提及当年担任侍卫时,尝与成德(号楞伽山人)分别在内务府的养狗处和上驷院当差,度过许多“入则执戟螭头,出则彯缨豹尾,方且短衣缚袴、射虎饮麞”的日子,并慨叹如今共此回忆的却只剩下纯修一人。

纯修还在成德殁后为其画《风兰图》(应已佚),曹寅也慨赋《墨兰歌》曰:“张公(农按:指纯修)健笔妙一时,散卓屈写墨兰姿。太虚游刃不见纸,万首自跋那兰词。交渝金石真能久,岁寒何必求三友。”此因纯修当时甚怀故友,而有每画兰“必书容若词”之举。

张纯修、曹寅与成德三位旗人以家世近似且兴趣相投,终成为超越死生界线的挚友;成德则因早逝,遂未能在《张纯修像》、《楝亭夜话图》中题咏。

张纯修、曹寅与成德三位旗人以家世近似且兴趣相投,终成为超越死生界线的挚友;成德则因早逝,遂未能在《张纯修像》、《楝亭夜话图》中题咏。

图表 3.12 中国国家图书馆藏《楝亭图》中成德与顾贞观之题咏。

图表

3.13

吉林省博物院藏张纯修《楝亭夜话图》(局部)。

丰润入旗的家族当中,以张自德与曹邦两家(有姻亲关系)的宦迹最盛,本章详细梳理出张家的谱系以及生平事迹,知张自德与曹邦同于崇祯己巳之变时随金军出关,并以汉姓包衣的身分步入宦途,此故两家的后人一直维持紧密关系。由于张自德的长子纯修与曹寅(振彦之孙、雪芹之祖)以及成德等三位旗人都对汉文化中的金石书画、诗词吟咏有浓厚兴趣,又拥有“国语骑射”的相同背景,故他们不仅时相往还,更于康熙十七、八年( 1678-1679 )开博学鸿词科期间,积极与应考之汉人名士交结。

笔者从禹之鼎所绘《张纯修像》以及曹寅所邀绘《楝亭图》上的大量题赞出发,发现张纯修与曹寅任官江南时的绵密且屡见重迭之社交网络,颇多源自他们在鸿博期间所建立的人脉。

身为极少数能融通满汉两文化精髓的辽人(指定居关外的汉人)后裔,他们也在协助清廷巩固基层统治时,透过艺文的互动相当程度地缓解此一新兴外来政权与江南士人间的紧张与对立。

身为极少数能融通满汉两文化精髓的辽人(指定居关外的汉人)后裔,他们也在协助清廷巩固基层统治时,透过艺文的互动相当程度地缓解此一新兴外来政权与江南士人间的紧张与对立。