第二章

第二章

曹振彦是曹雪芹的高祖,入旗之后的曹氏家族在他手中开创了近百年的基业。本章尝试从满汉文档案中发掘新史料,希望能更清晰地掌握曹振彦的生平事迹,并勾勒出曹家在清初崛起的历史图像。

学界对曹雪芹祖籍的争论一直不曾平息,其中又以“丰润(今属河北唐山市)说”受到较大关注,支持者甚至上推至唐宋。虽然许多人以南宋末年知江西隆兴府(今南昌市)的曹孝庆为其先祖,但对孝庆的籍贯及其世系仍众说纷纭。有谱牒以孝庆是宋代灵寿曹彬玄孙曹实之子,也有指其是唐代豫章曹端礼后裔应龙之侄孙,但此两支曹氏尚未发现任何的血缘关系。由于前述这些曹姓中人均见诸文献记载,在耙梳几个大型资料库后,笔者发现曹孝庆乃江西湖口县籍,他绝非曹实之子或应龙侄孙,武阳和进贤等江西曹谱很可能是因名人效应而攀附孝庆,且丰润曹谱所记曹孝庆以下四代裔孙的仕宦经历,似亦多属虚构。

其实,追索曹家入辽之前几代的祖籍何在,对我们了解《红楼梦》的成书背景帮助或不大,故本章将焦点集中在曹雪芹家族住居辽东的先祖曹振彦身上,因他替曹家奠定了约百年的基业,并让曹雪芹有机会涵养出其小说中所呈现的丰厚多元文化底蕴。但因曹雪芹祖籍是否丰润一事,还涉及其家族同姓联宗的社会网络,下文即先理清丰润曹家与曹雪芹家之可能关系,再尝试整合满汉文材料,以呈现曹家在入关之前一较正确的历史图像。

由于曹雪芹祖父曹寅(1658-1712)屡在诗中以“骨肉”、“同胞”、“连枝”等词形容其与丰润曹鼎望(1618-1693)三子钊(1639-1688)、鈖(?-1688)、鋡(1654-?

)的关系,且尤侗在序曹鋡的《松茨诗稿》时,亦称鋡为寅的“乃兄”,并指两人的表现是“兄弟擅场”,这些证据导致不少学者主张曹寅亦为丰润人。然因曹鼎望在修家谱以及丰润县志时,均不曾收入曹寅一家,遂又令人质疑前述称谓只不过是“官场联宗”或“同姓联宗”的应酬语。

)的关系,且尤侗在序曹鋡的《松茨诗稿》时,亦称鋡为寅的“乃兄”,并指两人的表现是“兄弟擅场”,这些证据导致不少学者主张曹寅亦为丰润人。然因曹鼎望在修家谱以及丰润县志时,均不曾收入曹寅一家,遂又令人质疑前述称谓只不过是“官场联宗”或“同姓联宗”的应酬语。

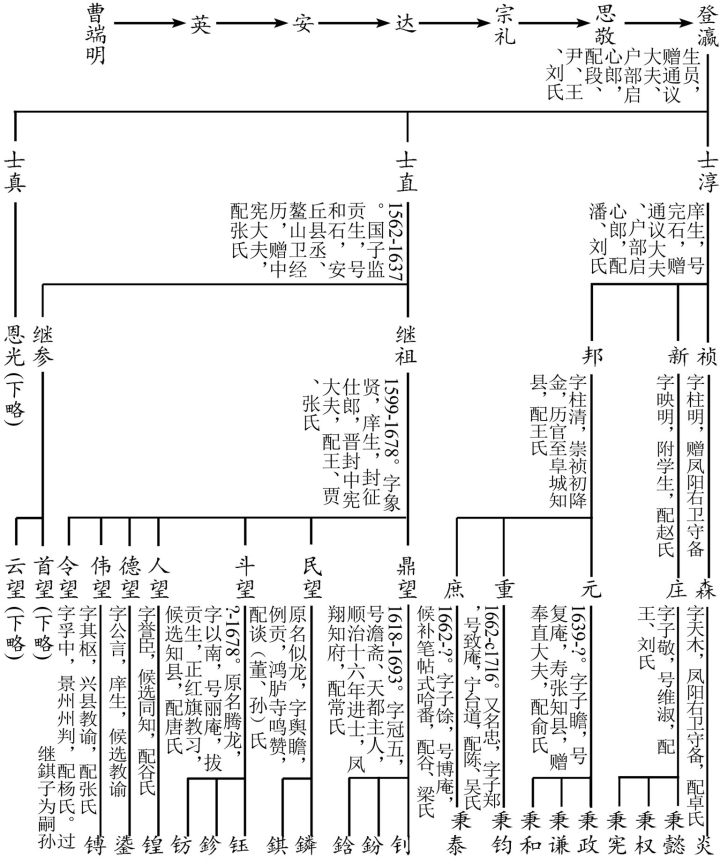

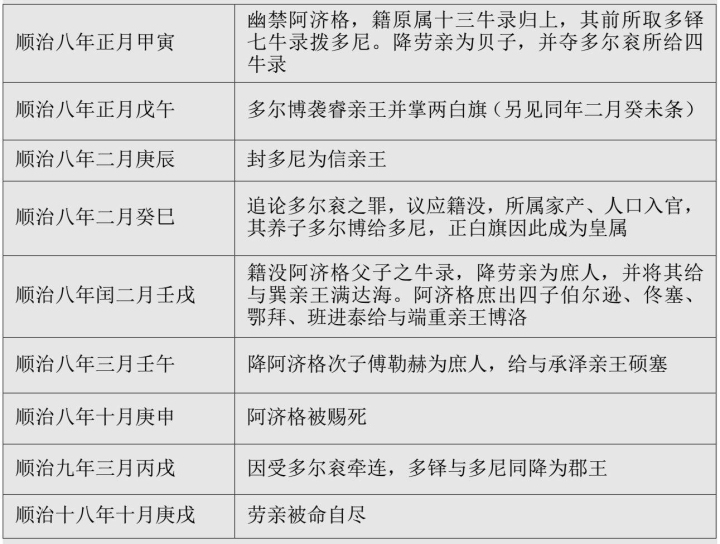

据光绪《浭阳曹氏族谱》,钊之叔祖邦是丰润最早入旗者之一(图表2.1),他于崇祯二年(1629;天聪四年)己巳之变时,“以各地荒乱,遂赴辽东避兵,因彼地原有族人引荐,随本朝大兵出口”(图表2.2),其姻亲张自德(1612-1671)也一起投顺(第三章)。下文因此试探该安排曹邦出关的辽东“原有族人”,究竟与曹雪芹或曹钊家族有无关系。

天聪六年五月,皇太极亲统大军征山西和蒙古,六月在分赏的立功名单中出现下面叙述:

图表2.1 丰润曹氏之世系图。

图表2.2 丰润曹邦的相关史料。

八旗旗鼓官:游击李旗鼓、游击曹旗鼓、备御李旗鼓、备御王旗鼓、备御万旗鼓、备御杨旗鼓、备御沈旗鼓及备御金旗鼓等,众备御各赐蟒缎、倭缎一。

由于曹雪芹的高祖曹振彦到八年四月都还差半个前程(此为清初世袭的最低官职,而从备御升至游击是加一个前程)才升游击,疑此“游击曹旗鼓”最有可能是崇德元年(1636)任正白旗旗鼓牛录章京的曹世教(音译,见图表2.3),他应为当时金国政权内地位最高的曹姓人士。

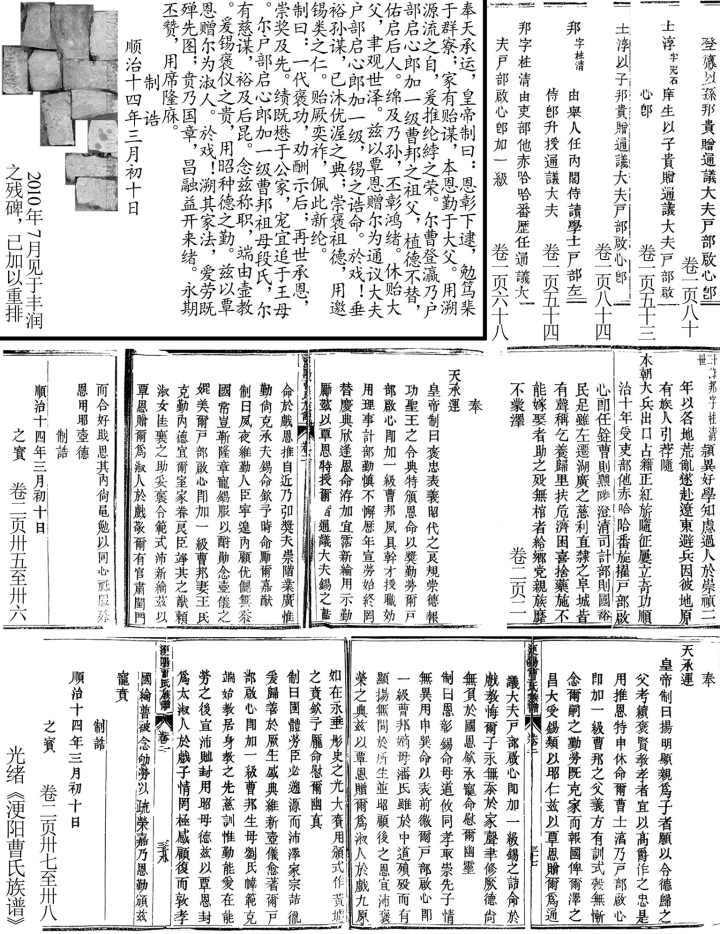

图表2.3 满文文献中的曹士蛟(或作曹世教、曹希娇)。

天聪三年十月,曹世教或曾以正白旗旗鼓牛录章京的身分,随旗主多铎参加己巳征明之役(见图表2.4)。十二月二十七日,大肆蹂躏北京近郊诸州县的皇太极,率领包含多铎在内的几位贝勒在蓟州痛击明军。四年正月初一日,金军先后招降丰润县东的榛子镇及沙河驿,并行抵滦河边立营;初四日,攻陷永平;十六日,还派人往探丰润、玉田等处的明兵虚实。二月十五日,皇太极率部分军队出董家口关回返沈阳,多铎亦随行,但在已攻占的遵化、永平、滦州、迁安四城则留重兵,准备广招人才、长期固守。三月,甫自沈阳率兵至永平换防的大贝勒阿敏,宣布“我兵久留于此,意在养民,以成大业”,并下令“凡永平府所属各色匠役、民人,我军不许携归沈阳”。惟在各路明军的包围之下,阿敏于五月弃城北归。

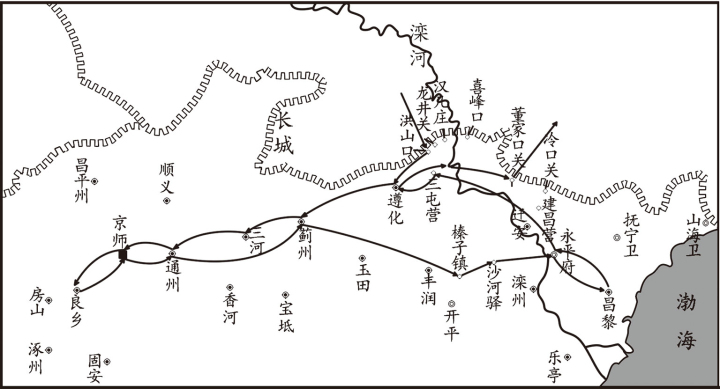

图表2.4 己巳之变皇太极所率领大军的主要进攻路线。

由于在己巳之变的前半年,金军几乎无役不胜,所向披靡;此故,明朝有多达数十名的现任或革职文武官员(包含四名副将、两名参将、三名游击、两名郎中、一名州同、三名知县等)以及生员投顺。

如建昌营参将马光远不仅率两千军士投降,更派人秘密至京欲接出父母、妻子、兄弟及宗族,皇太极因此授其兄光先为游击、弟光辉为备御。

如建昌营参将马光远不仅率两千军士投降,更派人秘密至京欲接出父母、妻子、兄弟及宗族,皇太极因此授其兄光先为游击、弟光辉为备御。

故以曹世教当时在正白旗的地位,应有足够条件安排亦见风转舵的曹邦投诚,其最可能的时机则在天聪三年十二月底大兵途经丰润附近时,并于翌年二月随多铎“出口”,此与《浭阳曹氏族谱》中曹邦小传的叙述恰合符契。

故以曹世教当时在正白旗的地位,应有足够条件安排亦见风转舵的曹邦投诚,其最可能的时机则在天聪三年十二月底大兵途经丰润附近时,并于翌年二月随多铎“出口”,此与《浭阳曹氏族谱》中曹邦小传的叙述恰合符契。

然而,曹世教究竟与曹邦有何亲族关系?经翻检《通谱》,发现紧邻在卷八十《满洲旗分内之抚顺尼堪姓氏》曹邦条之后,有云:

曹志高,正蓝旗包衣旗鼓人,世居沈阳地方,来归年分无考。其子:

曹士蛟原任佐领

。孙:索图亦原任佐领,曹志修原任知府。曾孙:曹文林原任典仪,吴哈达原任参领兼佐领。元孙:曹岱柱现任三等护卫,曹攀桂原任守备,伊思哈原任典仪,曹正桂原任县丞,达兴安现任八品官。四世孙:曹琳现任笔帖式,曹玉现任郎中,曹琮现系候补笔帖式。

曹玉应即雍、乾之际任刑部郎中,后兼正蓝旗包衣佐领的曹瑜。

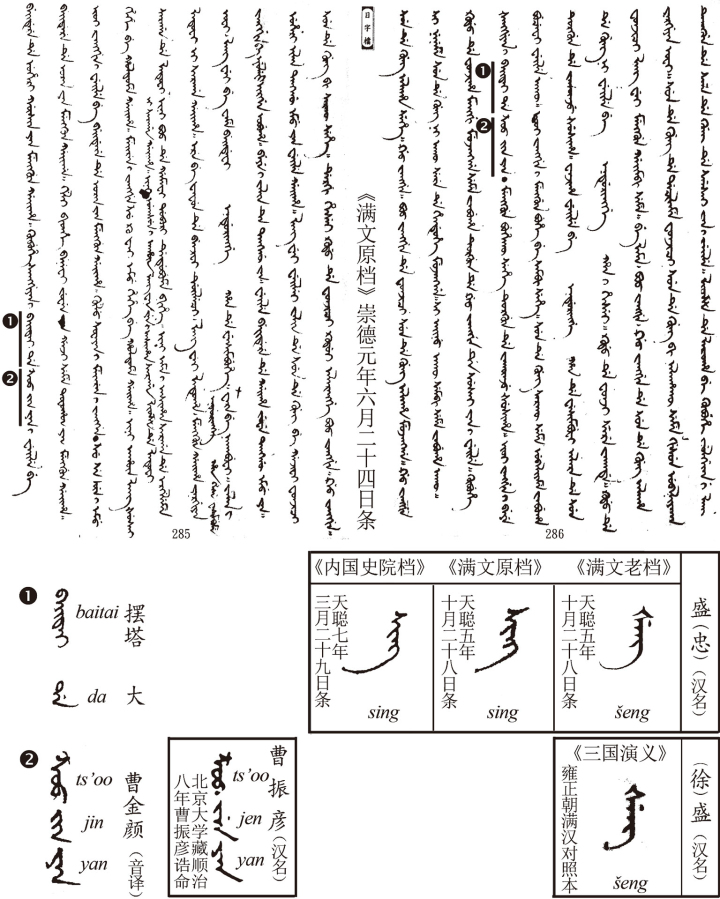

由于曹士蛟与曹世教除分属正蓝旗和正白旗外,其满文姓名的写法(通常无法辨别汉字原名之声调)、

由于曹士蛟与曹世教除分属正蓝旗和正白旗外,其满文姓名的写法(通常无法辨别汉字原名之声调)、

包衣旗鼓人的身分以及牛录章京(顺治十七年[1660]后改名佐领)的职衔全同;故笔者怀疑两名为同一人,至于旗籍之不同,则应与清前期复杂的换旗历史有关。

包衣旗鼓人的身分以及牛录章京(顺治十七年[1660]后改名佐领)的职衔全同;故笔者怀疑两名为同一人,至于旗籍之不同,则应与清前期复杂的换旗历史有关。

考《通谱》、《八旗通志初集》和《钦定八旗通志》等官书中所记某人的旗籍,多用编书时其后裔所属之旗分。崇德八年十月,多铎因夺汉大学士范文程妻,被罚十五个牛录,其中七个拨隶其同母长兄阿济格,馀则应拨给其同母二兄多尔衮;

同月,辅理国政的多尔衮为提升自己的旗序地位与影响力,将所领的镶白旗与多铎的正白旗更换旗纛;顺治六年三月,多铎出天花暴卒,镶白旗由摄政之多尔衮兼领;七年十二月,多尔衮猝逝,其承继子多尔博(多铎第五子)掌两白旗,多铎长子多尼亦自镶白旗调入正蓝旗掌旗。

同月,辅理国政的多尔衮为提升自己的旗序地位与影响力,将所领的镶白旗与多铎的正白旗更换旗纛;顺治六年三月,多铎出天花暴卒,镶白旗由摄政之多尔衮兼领;七年十二月,多尔衮猝逝,其承继子多尔博(多铎第五子)掌两白旗,多铎长子多尼亦自镶白旗调入正蓝旗掌旗。

曹士蛟家或于此时随多尼隶正蓝旗,此应可解释若曹世教与曹士蛟乃同一人,却为何旗分先后有正白旗和正蓝旗之别。

曹士蛟家或于此时随多尼隶正蓝旗,此应可解释若曹世教与曹士蛟乃同一人,却为何旗分先后有正白旗和正蓝旗之别。

再者,崇德四年四月的《内国史院档》叙数月前的征明之功时,记正白旗官员曹希娇(译音,

soo si jiyoo

;见图表2.3)获赐银五十两。

虽然《内国史院档》中曹希娇姓氏之满文写法

soo

与《满文老档》中曹世教的姓氏

ts'oo

略异,但当时两者亦常通用(见图表2.10及2.12)。加上同一时空下的同旗汉官不太可能有姓名发音如此接近者,且“希”与“士”在新、老满文中皆不分,

虽然《内国史院档》中曹希娇姓氏之满文写法

soo

与《满文老档》中曹世教的姓氏

ts'oo

略异,但当时两者亦常通用(见图表2.10及2.12)。加上同一时空下的同旗汉官不太可能有姓名发音如此接近者,且“希”与“士”在新、老满文中皆不分,

知曹希娇亦应回译作曹士蛟。

知曹希娇亦应回译作曹士蛟。

若曹邦确是由曹士蛟引荐投顺,则彼此的亲族关系或可追索至大同曹氏。此因曹邦之前尚未见有丰润族人移居辽东者,

其堂兄继祖尝以诸生从军,追随从叔变蛟四处征战,明亡时归隐。

其堂兄继祖尝以诸生从军,追随从叔变蛟四处征战,明亡时归隐。

而变蛟为大同人,在叔父文诏军中屡立功,官至临洮总兵,崇祯十五年清兵攻陷松山时死节。文诏的亲随中有不少曹氏族人,除其弟文耀外,子侄辈的变蛟、鼎蛟(顺治初年任平鲁营参将)亦善战。

而变蛟为大同人,在叔父文诏军中屡立功,官至临洮总兵,崇祯十五年清兵攻陷松山时死节。文诏的亲随中有不少曹氏族人,除其弟文耀外,子侄辈的变蛟、鼎蛟(顺治初年任平鲁营参将)亦善战。

由于变蛟与继祖之父士直或曹邦之父士淳同辈,不知士蛟有无可能是变蛟的族兄弟,在明季随父志高寄居沈阳(故《通谱》称其“世居沈阳地方”,且其行字与大同曹氏相同),并于天启元年(1621)城破时被俘,而沦为被称作“抚顺(此非关地名,乃指受抚而剃发归顺

由于变蛟与继祖之父士直或曹邦之父士淳同辈,不知士蛟有无可能是变蛟的族兄弟,在明季随父志高寄居沈阳(故《通谱》称其“世居沈阳地方”,且其行字与大同曹氏相同),并于天启元年(1621)城破时被俘,而沦为被称作“抚顺(此非关地名,乃指受抚而剃发归顺

)尼堪(

nikan

,意为汉人)”的包衣旗鼓人?

)尼堪(

nikan

,意为汉人)”的包衣旗鼓人?

由于曹邦与曹振彦尝在顺治朝共隶相同的旗主(先后为多尔衮、多尔博、福临),

且两家的生活时空、身分地位与交游网络均颇多重迭,又同在异族远地发展,并均认曹彬为显祖,

且两家的生活时空、身分地位与交游网络均颇多重迭,又同在异族远地发展,并均认曹彬为显祖,

交往肯定亲密。无怪乎,曹振彦之孙寅与曹邦之堂侄孙钊、鈖、鋡屡以兄弟或骨肉相称,而曹邦姻亲张自德之长子纯修也与曹鈖、曹鋡、曹寅往来密切(第三章)。

交往肯定亲密。无怪乎,曹振彦之孙寅与曹邦之堂侄孙钊、鈖、鋡屡以兄弟或骨肉相称,而曹邦姻亲张自德之长子纯修也与曹鈖、曹鋡、曹寅往来密切(第三章)。

亦即,两曹间“骨肉”与“同胞”般的交情并不必然得建立在他们同以丰润为祖籍的假说上。此与《红楼梦》所记刘姥姥之女婿王狗儿与贾政之妻王夫人的关系颇似,王夫人在第六回就称:“他们家原不是一家子,不过因出一姓,当年又与太老爷在一处作官,偶然连了宗的。”

我们还可发现曹士蛟、曹邦、曹振彦三汉姓包衣家族均与阿济格三兄弟或代善家有过主属关系,

我们还可发现曹士蛟、曹邦、曹振彦三汉姓包衣家族均与阿济格三兄弟或代善家有过主属关系,

由于曹雪芹理应会从其亲长们得闻三曹姓包衣家族之关系,不知小说中在安排荣府与宁府的大总管为赖大及赖二时,

由于曹雪芹理应会从其亲长们得闻三曹姓包衣家族之关系,不知小说中在安排荣府与宁府的大总管为赖大及赖二时,

曾否借自此一史事或家事?

曾否借自此一史事或家事?

顺治二至四年间,清廷为照顾数十万“从龙入关”的旗人,在京畿地区大规模圈占土地,丰润共圈去民地四千多顷(1顷= 100亩,1亩= 667平方米)、灶地二千多顷,其中以曹邦所隶之多尔衮正白旗居多。依“王以下各官所属壮丁,计口给地六晌”之原则,曹邦家每口应可分得三十六亩(1晌= 6亩),并得以旗人身分回葬在祖籍丰润县城郊外的曹家洼墓地。当时曹振彦家乃镶白旗下英王阿济格的汉姓包衣,受田在距丰润约百公里外的宝坻县西,宝坻之圈地即以镶白旗为主。由于阿济格在丰润亦圈有相当多的庄屯,并拥有大量投充人地,曹振彦虽于顺治初年已不担任旗鼓牛录章京,但不知他或家人曾否因协助管理其主子阿济格在丰润的产业,而与在当地的曹邦家族有进一步的往还?

曹邦在主动投顺金国后,曾将自己的表字改成柱清(恰与其两兄先前分别取字为柱明和映明之字面意义形成两极),知这些汉姓包衣随着金国的崛起开始对此一强权产生认同。其家族并在大环境所提供的满化过程中成为旗人的一份子,且从第二代之菁英(如前述家族中的曹振彦、曹士蛟、曹元、曹重、曹庶、张纯修、张纯儒、张纯慎等人;参见第三章)或稍后两代起,大量进入中下阶层的统治圈(参见图表2.5)。

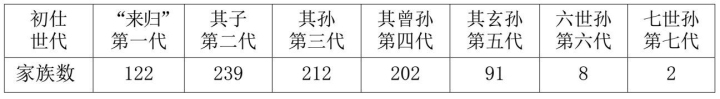

图表2.5 《八旗满洲氏族通谱》中尼堪家族初仕世代之统计。

他们透过对满汉两种文化与语言的掌握,不少人从笔帖式进入仕途,后更升授各级文武官员,有效协助清朝于入关后治理汉人的基层社会。

这数千家的降清汉人宦族(除图表2.5的尼堪外,还包括许多稍后投顺的汉军)在鼎革世变中经历了国亡家兴的过程,也在陆沉中的神州放下骆驼背上的最后一根稻草。

这数千家的降清汉人宦族(除图表2.5的尼堪外,还包括许多稍后投顺的汉军)在鼎革世变中经历了国亡家兴的过程,也在陆沉中的神州放下骆驼背上的最后一根稻草。

乾隆九年(1744)完成的《八旗满洲氏族通谱》,乃清代涉及八旗历史的重要官书。

此书始修于雍正十三年(1723),资料则随时订补,如书中正文即有二十一条出现乾隆系年之事,最晚者记正黄旗常明于乾隆七年七月初五日病卒。

此书始修于雍正十三年(1723),资料则随时订补,如书中正文即有二十一条出现乾隆系年之事,最晚者记正黄旗常明于乾隆七年七月初五日病卒。

《通谱》记曹锡远以下共四代裔孙当中有职衔者,曰:

曹锡远,正白旗包衣人,世居沈阳地方,来归年分无考。其子:曹振彦原任浙江盐法道。孙:曹玺原任工部尚书,曹尔正原任佐领。曾孙:曹寅原任通政使司通政使,曹宜原任护军参领兼佐领,曹荃原任司库。元孙:曹颙原任郎中,曹頫原任员外郎,曹颀原任二等侍卫兼佐领,曹天祐现任州同。

知曹家乃该书八百多个满洲旗分内尼堪包衣家族之一,而所谓的“世居”沈阳地方,乃指其被俘或投降之处。至于“来归年分无考”,则可能因努尔哈赤称汗时期制度未建或档案亡佚所致(附录2.1)。

《通谱》卷74-80中列有883个满洲旗分内尼堪家族,其中共有813(92%)家为包衣:含包衣旗鼓人227家;包衣管领下人332家;此外,还有254个家族或因具体资料不详,仅笼统称之为包衣人。至于诸尼堪入满洲旗的时间,粗分成三类:“国初来归”63家,“天聪时来归”71家,“来归年分无考”749家。其中所称之“来归”,应多属官方冠冕堂皇的修饰语,实情常是遭掳掠。

在《通谱》所列的约3,800个家族中,除“国初来归”约1,800家、“天聪时来归”约500家、“来归年分无考”约1,400家外,仅馀74家是“康熙时自科尔沁撤回之人”、4家“崇德时来归”、2家“顺治时来归”,

知此书中所载的氏族,绝大多数在皇太极于崇德元年(1636)称帝之前即已成为金国子民。

知此书中所载的氏族,绝大多数在皇太极于崇德元年(1636)称帝之前即已成为金国子民。

由于“来归年分无考”的尼堪家族当中,有84%“世居”在沈阳、辽阳、抚顺和铁岭,且“世居”此四城的尼堪家族中,亦有86%“来归年分无考”(见图表2.6),知“世居”此四城的“来归年分无考”之人,或多是天命三至六年(1618-1621)间金国占领该地区时成为包衣的。

惟因《通谱》中并无“天命时来归”之叙述,故疑努尔哈赤称汗时期(尤其是在天命三年以“七大恨”为借口征明之后)所掳掠的汉人,或因档案失载或亡佚,亦多被归于“来归年分无考”。

惟因《通谱》中并无“天命时来归”之叙述,故疑努尔哈赤称汗时期(尤其是在天命三年以“七大恨”为借口征明之后)所掳掠的汉人,或因档案失载或亡佚,亦多被归于“来归年分无考”。

图表2.6 《八旗满洲氏族通谱》中尼堪姓氏之分布。

依逻辑推理,“国初来归”乃一连续时段,其下限应不晚于天命朝;否则,就该称作“天聪时来归”。又因全书中“国初来归”之家族有高达约96%均属满、蒙的“勋旧世家”,知此语或主要用于努尔哈赤奠立称汗基业时期就已编旗的“佛满洲(又称陈满洲、老满洲)”。由于《通谱》卷首记索尔果于万历十六年(1588)率本部军民归顺努尔哈赤,并称其部众“系国初来归之人”,此或接近“国初”的上限,

而下限应在天命朝末年,书中因此未见“天命时来归”之叙述。

而下限应在天命朝末年,书中因此未见“天命时来归”之叙述。

至于尼堪“世居”的地方,以沈阳最多,共有539家,其次依序为辽阳的94家,抚顺的73家,以及铁岭的28家等等。由于当中竟然无一在关内,而当时理应有不少籍隶内地之人在关辽地区发展,知《通谱》中所谓的“世居”,或指其被俘或投降之处,而未必为籍贯。

在《八旗通志初集》中所记顺治以后曾管理正白旗包衣下第五参领第三旗鼓佐领之诸官员当中,《通谱》称其先祖高文举、曹世选、郑朝辅等人均“世居沈阳地方,来归年分无考”,此应指他们多在天命六年三月沈阳失陷时或俘或降,虽然他们很有可能为当地人,但不应径谓其籍贯皆为沈阳。

否则,很难理解为何该牛录中的管理者都恰好原籍沈阳,因牛录的成员不太可能以籍贯作为筛选之依据。

否则,很难理解为何该牛录中的管理者都恰好原籍沈阳,因牛录的成员不太可能以籍贯作为筛选之依据。

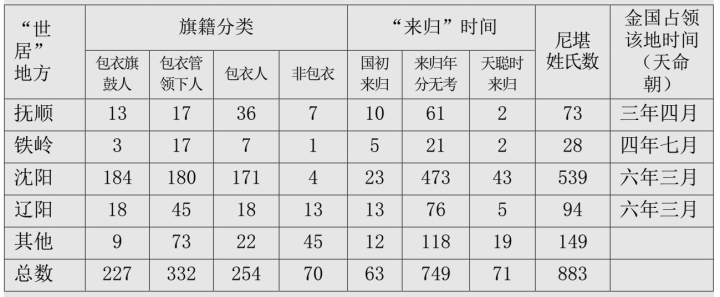

据《通谱》所记,曹振彦是曹雪芹家族在金国的首位出仕者,也应是其家此后百年基业的肇建者。现存辽阳博物馆的《大金喇嘛法师宝记》碑(图表2.7),原在辽阳旧城南门外的喇嘛园。其碑阳刻有天聪四年(1630)皇太极敕命为西藏大喇嘛斡禄打儿罕囊素修建舍利塔的满汉文记述,碑阴则有参与建塔者的题名,分次刻有大量汉字人名,包括喇嘛门徒、侍奉香火看莲僧(相当于庙祝)、僧人、军官、工匠,以及教官十八名;此不仅是先清时期现存最早有关喇嘛教的碑文,且是最早的无圈点满文碑之一,故在历史学、民族学、宗教学以及语言学上均弥足珍贵;

更因碑上出现曹振彦之名,而广受红学界重视。

更因碑上出现曹振彦之名,而广受红学界重视。

图表2.7 辽阳博物馆所藏天聪四年大金喇嘛法师宝记碑。

天命六年(1621),囊素从蒙古转至金国传教,但不幸于数月后圆寂。当时努尔哈赤虽欲“修建宝塔,敛藏舍利”,惟因“累年征伐”,只能于翌年在辽阳城南先设一临时小庙,至天聪四年始在囊素之同门法弟白喇嘛(?-1637)的请求下建成舍利寺塔,并于四月落成时刻石纪念,且以白喇嘛为金国第一位藏传佛教的寺庙住持。

周汝昌与冯其庸等先生对碑文中“教官”(或识作“敖官”)两字的辨识各有坚持,但若从文本内容、字形特征与排列位置(此两字较前后其他各行之人名均高一阶,且与其下之人并无人名间通常有的空隙,故应与相隔一行的“千总”同属职衔)等角度综合判断,应以“教官”较对。1934年成书的《奉天通志》首次录出此碑文字,惟脱讹颇多,如将碑阴第十六行的“教官:……曹振彦,……”,误辨成“敖官,……曹振,……”,此误在三年后出版的《满州金石志》上虽获订正,但直至20世纪70年代邹宝库和曹汛等人才发现碑上的教官曹振彦原来就是曹雪芹高祖。

至于碑阴所胪列的其他教官,目前仅查得排在第五的王之哲(或音译作王世哲)的生平,他于崇德元年(1636)六月担任都察院理事官时,皇太极曾考较内三院的学士、举人、生员,都察院的参政,六部的启心郎、赞礼官、管仓生员、税课生员,王氏当时被评为第一等,获赐人六户、骡一、牛二、驴一,惟旗籍和其他事迹多不详。

先前学界对碑上所列曹振彦担任过之“教官”职称尚缺共识,如曹汛先生(1980)称:“曹振彦原来作教官,隶佟养性,为汉军官员。当时的汉军称乌金超哈……也就是使用红衣大炮的部队。曹振彦在这支部队当教官,无疑是炮兵教练官。”李广柏先生(1981)在参以许多先清史料后,力证“曹振彦没有做过作战部队的军官”。冯其庸先生(2007)则在未讨论李说正误与否的情形下,仍主张:“曹振彦是佟养性乌真超哈部队,即红衣大炮部队的教官当是

无可怀疑

了。”

考天聪五年元旦的朝贺礼中,由佟养性所率领的汉官和生员,第一次在正式场合进入金国统治核心的庙堂。正月初八日,皇太极殷切盼望的首门红夷大炮终于成功铸成,他因此在二十一日谕命负责督造的佟养性曰:“凡汉人军民一切事务,付尔总理,各官悉听尔节制。”将独立成旗的汉兵交由佟养性管理。

该新旗有称之为“佟养性所率旧汉兵(

fe nikan i cooha

)”者,此因当时习惯以领旗将领之名称呼各旗,故在《旧满洲档》中亦屡见径称为“佟养性旗”者。

该新旗有称之为“佟养性所率旧汉兵(

fe nikan i cooha

)”者,此因当时习惯以领旗将领之名称呼各旗,故在《旧满洲档》中亦屡见径称为“佟养性旗”者。

惟“佟养性旗”中的一些旧汉官,可能均借调自各旗,他们应仍籍隶其原属的八旗满洲。

该旗成员初乃以负责后勤和工程等事务为主,后则加入操炮之重责。此一由佟氏所领导的任务编组,在正式成旗之前应已大致出现,而《大金喇嘛法师宝记》上的汉官名单,应就是此一群体的高阶成员。

该旗成员初乃以负责后勤和工程等事务为主,后则加入操炮之重责。此一由佟氏所领导的任务编组,在正式成旗之前应已大致出现,而《大金喇嘛法师宝记》上的汉官名单,应就是此一群体的高阶成员。

天聪五六年间,佟养性先后督铸成红夷大炮七门,获赐名为“天祐助威大将军”,而此前金国只曾于天聪初年在辽东海边发现一门冲上岸的西洋制大炮,赐名为“镇国龙尾大将军”。

因知前述之王之哲和曹振彦等人,在天聪四年刻碑时既不属于佟养性的旧汉兵,也不是“红衣大炮部队的教官”,且王、曹二人后来的发展亦均为文职。

因知前述之王之哲和曹振彦等人,在天聪四年刻碑时既不属于佟养性的旧汉兵,也不是“红衣大炮部队的教官”,且王、曹二人后来的发展亦均为文职。

现存皇太极时期的文献中,曹振彦除以“教官”身分见于天聪四年四月所刻的《大金喇嘛法师宝记》外,同年九月刻的《重建玉皇庙碑记》上,他是“致政”项下二十七个人名中的第十二位,仅有的另一位同见于两碑之人为冯志祥,生平事迹不详。

天聪八年四月,曹振彦以“多尔衮属下旗鼓牛录章京”之身分因功加半个前程,

天聪八年四月,曹振彦以“多尔衮属下旗鼓牛录章京”之身分因功加半个前程,

此很可能是因其在处理孔有德、耿仲明及尚可喜率众投降的过程中发挥了重大作用(见附录2.2)。

此很可能是因其在处理孔有德、耿仲明及尚可喜率众投降的过程中发挥了重大作用(见附录2.2)。

崇祯四年(天聪五年)闰十一月,吴桥兵变爆发,孔有德和李九成率同陈继功、李尚友、

曹得功

等五十馀将,以数千叛军攻陷山东的临邑、陵、商河、青城等县。当回攻登州时,耿仲明于城中内应,遂在内外夹攻下破城。后由于明朝调大兵围剿,孔有德等遂自海路突围,崇祯六年(1633)五月并派副将

曹绍宗

(或作绍中、绍忠

)和刘承祖至金国洽谈投降相关事宜,皇太极则派济尔哈朗、

阿济格

、杜度三贝勒率兵至鸭绿江口往迎之。

)和刘承祖至金国洽谈投降相关事宜,皇太极则派济尔哈朗、

阿济格

、杜度三贝勒率兵至鸭绿江口往迎之。

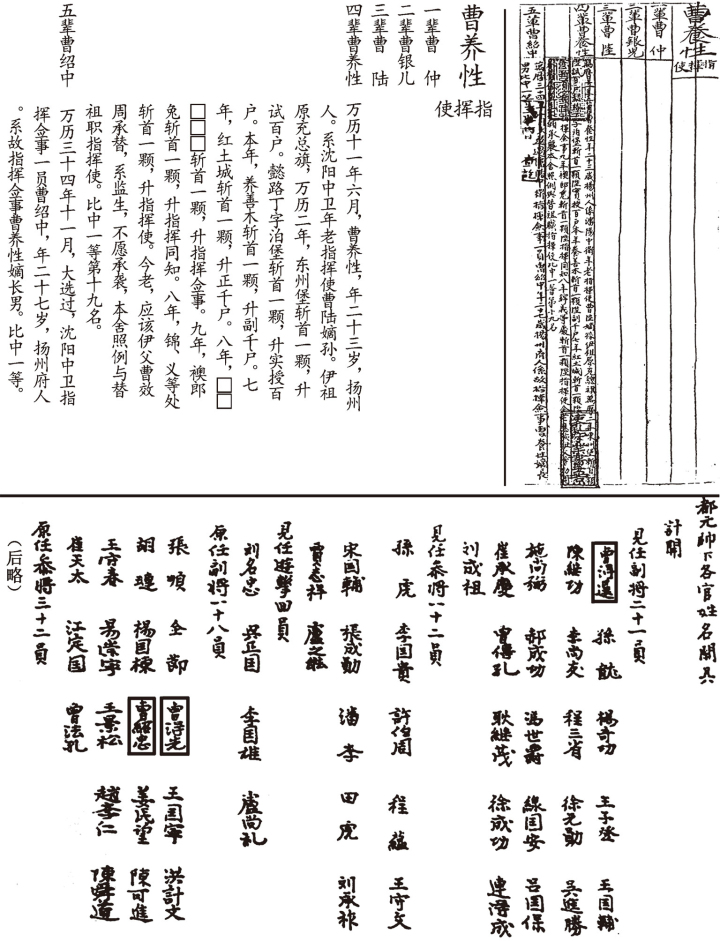

在明末辽东卫所的《武职选簿》中,尚存有曹绍中袭替的材料,知其原为扬州府人,万历三十四年(1606)授沈阳中卫指挥佥事,后历升至副将(图表2.8)。由于金国于天聪七年(1633)六月封孔有德为都元帅、耿仲明为总兵官时,是由

多尔衮

代表皇太极宣敕的;

故作为多尔衮及阿济格旗下少数具备满汉双语沟通能力的亲信旗鼓,曹振彦很有可能得协助处理投诚相关事宜。

故作为多尔衮及阿济格旗下少数具备满汉双语沟通能力的亲信旗鼓,曹振彦很有可能得协助处理投诚相关事宜。

图表2.8 曹绍中袭职资料以及孔有德部降金的将领名单。

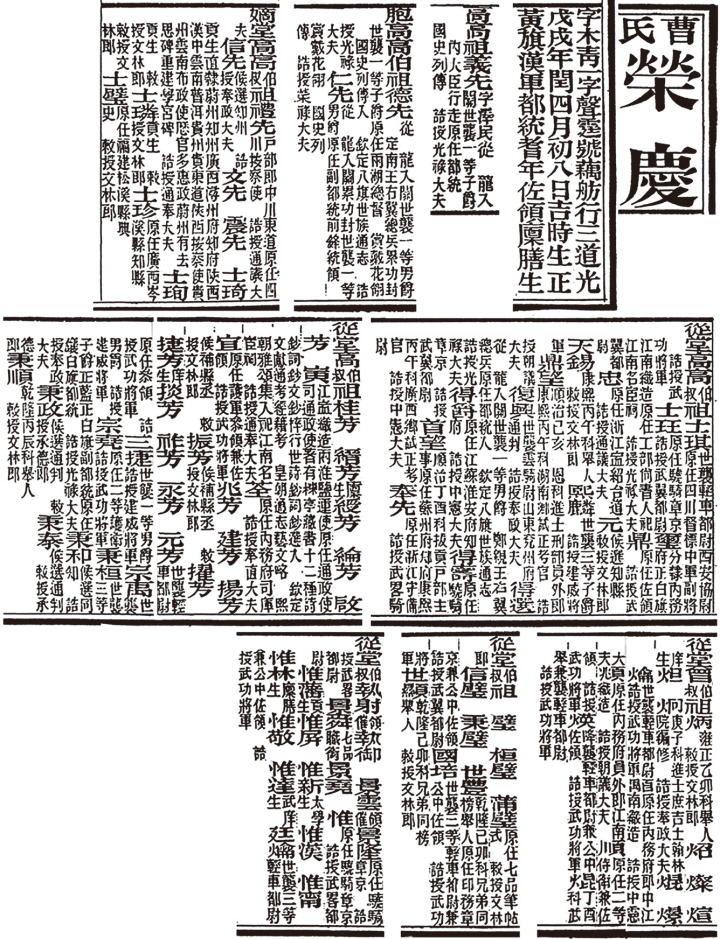

陈万华先生新近赐告咸丰十一年(1861)曹荣庆考取顺天拔贡之硃卷履历(图表2.9),此让我们得以揣摩曹振彦在孔有德降金事件中所可能扮演的特殊角色。曹荣庆的履历记称曹雪芹家之玺、鼎(应即尔正)以及丰润曹家之元、忠(即重)、鼎望、首望,皆为其“从堂高高伯、叔祖”(图表2.1),并列出曹寅、荃、宜、颙、頫、顺【颀】等雪芹的先人(图表4.4)。若据《五庆堂重修曹氏宗谱》,辽东三房第十世的曹绍中有德先、仁先、义先三子,得功是绍中的堂兄弟,荣庆是此房第十五世清保之第三子;振彦为四房第十世;而荣庆之履历也称德先为“胞高高伯祖”;亦即,前述文献一致指出曹绍中、曹得功与曹振彦乃辽东五庆堂曹氏同辈分之族人。

图表2.9 曹荣庆获选咸丰十一年顺天拔贡之硃卷履历。

又,曹士琦(荣庆之“嫡堂高高伯、叔祖”)在顺治十八年(1661)序《五庆堂重修曹氏宗谱》时,称其祖在元代时为“扬州府仪真人”,此与《武职选簿》所指曹绍中是“扬州府人”之说亦恰合符契。

惟因五庆堂谱在第五房之末,附载十世曹邦,十一世曹忠、曹元,十二世曹秉和、曹秉政、曹秉泰等六人,并标明:“仅记世次官爵,不知房分,存俟考证。”且在记丰润曹最详尽的光绪《浭阳曹氏族谱》中,从不曾提及其先祖播迁自扬州;再者,履历中录入的鼎望和首望始终就生活在丰润,而不曾住居辽东;故疑曹鼎望等人或是因与曹振彦家同姓联宗而被曹荣庆收进其履历的。曹寅也曾以相近理由而称浙江嘉兴之曹曰瑚为“竹涧侄”、安徽池州之曹曰瑛为“渭符侄”、贵州安平之曹秉桢为“峙乃二弟”。

在天聪七年孔有德投顺时所开列的107员降将名册中,我们可清楚发现不少五庆堂曹氏中人,如排名首位的“见任副将”曹得选以及“原任副将”的曹绍忠、曹得先等(图表2.8),这三名高阶将领应就是列于《五庆堂重修曹氏宗谱》的曹得选、曹绍中与曹德先。疑当时有些叛变者或不愿具以真名,而在名册中以音近之字替代。

再者,降金之后,由于国语为满文,满汉互译的过程也令文献中屡见人同名异的情形,如曹得选之名就有德选或德轩等不同写法。

再者,降金之后,由于国语为满文,满汉互译的过程也令文献中屡见人同名异的情形,如曹得选之名就有德选或德轩等不同写法。

根据合理的推断,孔有德之所以派曹绍中去洽谈投降事宜,其重要因素之一即是由于曹绍中(以及同为降将的长子曹德先、侄曹得选)与多尔衮旗下的旗鼓曹振彦有同宗同辈之谊,两人且均曾住在沈阳。再由于天聪八年二月广鹿岛副将尚可喜欲投降时,也是多尔衮率兵往迎的,

故曹振彦很有可能因在孔有德、耿仲明、尚可喜等投诚过程中成功扮演一些媒介角色,遂得以在八年四月获加半个前程。

故曹振彦很有可能因在孔有德、耿仲明、尚可喜等投诚过程中成功扮演一些媒介角色,遂得以在八年四月获加半个前程。

曹振彦在不到四年的时间,就从教官变成致政、旗鼓牛录章京,笔者怀疑此三职位之间应有脉络可循。而欲理解这些官衔和职称的内涵,就得先梳理金国文官体系和科举制度的成形过程。先清时期的典制多仿效明朝,而明代广设儒学、宗学、社学和武学等教育机构,各学均有教官(原为泛称,而非专门之职衔),如府设教授,州设学正,县设教谕,且俱设训导,由足为人师的资深举人或监生担任。各学教官每年可举荐生员(又称诸生或秀才)若干名参加翰林院考试,中式者入国子监为监生,称为贡生或岁贡,

王府中更设置有长史和教官以辅导亲王。

王府中更设置有长史和教官以辅导亲王。

天命六年七月,努尔哈赤首度任命八名专职的满人师傅(称作巴克什[

baksi

]),以教习各旗子弟,并直接对各贝勒负责,每两旗亦各配置四名生员教习汉文,也聘有在八旗教书的汉人外郎(原文作“尼堪外郎[

nikan wailan

]”);至天聪六年,始析设成每旗一官学,各配两名汉人生员。

其中生员的位阶应高于外郎,而后者的职掌亦包括担任翻译之通事;

其中生员的位阶应高于外郎,而后者的职掌亦包括担任翻译之通事;

疑教官一职就出现于天聪初年皇太极开始关注文治之际。

疑教官一职就出现于天聪初年皇太极开始关注文治之际。

天聪三年四月,皇太极将先前已设立的书房(后改以较典雅的“文馆”名之)人员分职,命达海及刚林等翻译汉字书籍,库尔缠及吴巴什等记注本朝政事。

同年九月的《实录》中有云:

同年九月的《实录》中有云:

上谕曰:“自古国家文武并用,以武功戡祸乱,以文教佐太平。朕今欲振兴文治,于生员中考取其文艺明通者优奖之,以昭作人之典。诸贝勒府以下及满、汉、蒙古家所有生员,俱令考试。于九月初一日,命诸臣公同考校,各家主毋得阻挠。有考中者,仍以别丁偿之。”九月壬午朔,考试儒生。先是,乙丑年十月,太祖令察出明绅衿,尽行处死,谓种种可恶皆在此辈,遂悉诛之。其时诸生隐匿得脱者,约三百人,至是考试分别优劣,得二百人。凡在皇上包衣下、八贝勒等包衣下及满洲、蒙古家为奴者,尽皆拔出。

知努尔哈赤曾于天命十年乙丑岁大肆屠杀汉人绅衿,

此一态度在皇太极即位后始大幅翻转,且于天聪三年九月首度考较全国儒生(此应包含原明生员以及担任外郎的儒士),通过考试的200人中,析分一、二、三等,俱免两丁差徭,并可出奴籍。

此一态度在皇太极即位后始大幅翻转,且于天聪三年九月首度考较全国儒生(此应包含原明生员以及担任外郎的儒士),通过考试的200人中,析分一、二、三等,俱免两丁差徭,并可出奴籍。

亦即,皇太极乃藉此次考试以检定全国儒士的科名,颇疑当时许多表现较突出之外郎即成功转型为教官,如顺治八年九月升授江南按察使的谢道正,即是正蓝旗下教官出身。

亦即,皇太极乃藉此次考试以检定全国儒士的科名,颇疑当时许多表现较突出之外郎即成功转型为教官,如顺治八年九月升授江南按察使的谢道正,即是正蓝旗下教官出身。

天聪三年十一月,金兵入关克遵化,率军亲征的皇太极也曾从俘虏中考选俊秀之儒生,送盛京沈阳的文馆深造,以储备文臣之人才。世居遵化的明诸生蒋赫德,时年甫十五,即被拔置为第二,顺治朝历官至大学士。

天聪五年七月,皇太极更设立六部;八年三月,再度自生童当中考取汉人生员228人,

天聪五年七月,皇太极更设立六部;八年三月,再度自生童当中考取汉人生员228人,

并分为三等;四月,正式开科取士,取中满、蒙、汉举人十六名,各免四丁差徭;十年三月,设内三院,以完备文官体制。

并分为三等;四月,正式开科取士,取中满、蒙、汉举人十六名,各免四丁差徭;十年三月,设内三院,以完备文官体制。

崇德三年,或因满洲既得利益者强烈反弹,不再准允奴仆应试,是科通过一、二、三等生员共六十一人,各授壮达(天聪八年之前称旗长,顺治十七年之后称护军校

)品级,已入部者免二丁,未入部者免一丁;并取中举人十一名,各授半个牛录章京品级、免四丁。六年,又取中满、蒙、汉举人七名、生员四十五人。综前所述,皇太极在位时尝分四次取士,共考得生员534人(多为汉人),并从中拔取举人34名。清朝立国之初的文职官吏,有许多即从此一途径出身;即使已入部任官者,亦积极取得科名,以更上层楼。

)品级,已入部者免二丁,未入部者免一丁;并取中举人十一名,各授半个牛录章京品级、免四丁。六年,又取中满、蒙、汉举人七名、生员四十五人。综前所述,皇太极在位时尝分四次取士,共考得生员534人(多为汉人),并从中拔取举人34名。清朝立国之初的文职官吏,有许多即从此一途径出身;即使已入部任官者,亦积极取得科名,以更上层楼。

由于天聪四年九月重建玉皇庙时的《碑记》乃为“儒学生员杨起鹏”所撰,且皇太极于五年闰十一月尝谕令诸贝勒、大臣的子弟,凡八岁至十五岁者俱应读书,否则不准“披甲出征”;

知在天聪初年应已设立儒学或官学。而随着金国统治下的汉人大幅增加,各学校想必会增设汉人“教书秀才”或教官,

知在天聪初年应已设立儒学或官学。而随着金国统治下的汉人大幅增加,各学校想必会增设汉人“教书秀才”或教官,

以培养中下层官吏治事理民的能力。

以培养中下层官吏治事理民的能力。

依照清初典制,只有八旗满洲才有包衣,八旗蒙古和汉军则无,各旗包衣主要分成满洲佐领、旗鼓佐领、管领下人以及庄头人等类型,其中旗鼓佐领多为汉人,且大部分集中在上三旗。

有学者因曹振彦家族并不曾被拔出包衣籍,故认为他应非天聪三年首度通过考试的二百位儒生之一,

有学者因曹振彦家族并不曾被拔出包衣籍,故认为他应非天聪三年首度通过考试的二百位儒生之一,

此一推论颇待商榷。因当时皇太极乃命“在皇上包衣下、八贝勒等包衣下及满洲、蒙古家为奴者”,尽皆拔出奴籍;而所谓“包衣下为奴者”应指的是“包衣下奴仆(

booi aha

)”或“户下奴仆”,此乃八旗内部地位最卑贱的阶层;亦即,当时应非是将这些原在包衣下的儒生尽数拔出旗籍为民,而是准其在旗下“开户”,成为旗下的半自由人,他们可能仍多隶属于原牛录。

此一推论颇待商榷。因当时皇太极乃命“在皇上包衣下、八贝勒等包衣下及满洲、蒙古家为奴者”,尽皆拔出奴籍;而所谓“包衣下为奴者”应指的是“包衣下奴仆(

booi aha

)”或“户下奴仆”,此乃八旗内部地位最卑贱的阶层;亦即,当时应非是将这些原在包衣下的儒生尽数拔出旗籍为民,而是准其在旗下“开户”,成为旗下的半自由人,他们可能仍多隶属于原牛录。

至于编入旗鼓牛录的包衣,原虽多为天命时期的明朝俘虏(见后文),但在清帝国肇建与扩张的过程中,其地位也因“效力年久”而水涨船高。他们大多成为“正身旗人”,或称“正户”,既拥有独立的户籍,且为非贱民的“良人”,这些人虽面对皇帝或主家时,仍自贬为“包衣下贱”或“家奴”,惟在法律上却非奴仆,与附于旗人户下的大量无独立户籍之家奴截然有别。包衣人与其主家虽世代维持主从关系,但他们在外既可担任官吏,亦可拥有奴仆与财产,故包衣或较贴近于“世仆”、“家人”,而不应被视同为一般之奴隶。

在八旗制度下,不同旗籍的地位并不平等,如各旗的包衣佐领低于旗分佐领;而在旗分佐领中,满洲高于蒙古,蒙古又高于汉军;此外,上三旗包衣高于下五旗包衣。旗下的包衣人因与皇帝或旗主较亲近,往往拥有一些特殊的影响力,他们除担任内务府所属的职务(许多是公认的肥缺)外,亦可外放为一般官员,但其出身之旗籍则不容易调整,“盖世仆也,非特旨不能出籍”。

检索“中国基本古籍库”中的《钦定八旗通志》,只发现有十几人因是后妃外家或担任都统等高官,而奉特旨出包衣籍,此谓之“抬旗”,如康熙间之大学士巴泰即因功被抬出包衣籍,而编入同旗汉军(第五章)。

检索“中国基本古籍库”中的《钦定八旗通志》,只发现有十几人因是后妃外家或担任都统等高官,而奉特旨出包衣籍,此谓之“抬旗”,如康熙间之大学士巴泰即因功被抬出包衣籍,而编入同旗汉军(第五章)。

曹振彦很可能在天聪三年与绝大部分儒生一同赴考,并被拔出奴籍,惟因他旋在镶白旗负责管理一个包衣牛录,而当时金国所拥有的牛录亦不过两百多个,

故笔者怀疑诗书传家的振彦,

故笔者怀疑诗书传家的振彦,

应早于之前即已担任八旗官学中的外郎,

应早于之前即已担任八旗官学中的外郎,

并于天聪三年通过金国对儒士的检定后升任教官。

并于天聪三年通过金国对儒士的检定后升任教官。

从天聪四年四月所刻《大金喇嘛法师宝记》上的排列次序,知教官的位阶应介在千总和备御之间(图表2.7)。由于当时金国的官制几乎全以武职为主,教官或是其文官体制酝酿初期出现的新衔,位阶应高于千总(因当时每牛录下设千总四员,故或相当于1/4牛录章京),

但低于授半个牛录章京品级的举人。查当时叙战功时,对第三位登城者即常授予一分(意指1/3)牛录章京,第二位授二分(意指2/3)牛录章京,最先登者则授一个牛录章京,

但低于授半个牛录章京品级的举人。查当时叙战功时,对第三位登城者即常授予一分(意指1/3)牛录章京,第二位授二分(意指2/3)牛录章京,最先登者则授一个牛录章京,

教官的品级很可能就相当于一分牛录章京。

教官的品级很可能就相当于一分牛录章京。

至于天聪四年九月《重建玉皇庙碑记》上的“致政”一词,有认为即通常所称的退休;但亦有谓此词“在汉唐以后很少再见应用,用“致政”代替“致仕”就更无所见”;

惟耙梳“中国基本古籍库”后,发现明代文献中以“致政”表示退休的例子即至少数百例。然因曹振彦正值壮年,且顺治七年(1650)至十五年间仍历任各种官职(见后文),故“致”字在此很可能有致力、努力、获得之意,

惟耙梳“中国基本古籍库”后,发现明代文献中以“致政”表示退休的例子即至少数百例。然因曹振彦正值壮年,且顺治七年(1650)至十五年间仍历任各种官职(见后文),故“致”字在此很可能有致力、努力、获得之意,

类同《论语·子张》中“君子学以致其道”之用法。笔者推测“致政”乃授与天聪前期获得从政资格之汉人文士,其人应具备满汉双语的沟通能力,且通过类似明代对新科进士所施行的“观政”实习制度。

类同《论语·子张》中“君子学以致其道”之用法。笔者推测“致政”乃授与天聪前期获得从政资格之汉人文士,其人应具备满汉双语的沟通能力,且通过类似明代对新科进士所施行的“观政”实习制度。

总结之,曹振彦应于天聪三年考授为教官(相当于一分牛录章京);四年四月至九月间,改任致政(或相当于二分牛录章京);之后,始凭借劳绩和表现获授旗鼓牛录章京;八年四月,更因功加半个前程。

金国之旗鼓乃袭自明朝的官衔,明军中虽屡见旗鼓一职,但却不见于典制,疑其应非编制内,乃带兵官自行任命,有时亦兼管家丁。

万历十一年(1583)五月,南京兵部尚书王遴条议营务,称现有新旧官军二万三千馀人,以每三千一百二十人立为一枝,共可分成七枝,馀者“置之旗鼓下,作为备兵,专听各营缺军取补”。当时各总兵、巡抚或监军等高级官员之下即多设有旗鼓官,为其直属之亲军,地位次于中军,官阶则低于游击。

万历十一年(1583)五月,南京兵部尚书王遴条议营务,称现有新旧官军二万三千馀人,以每三千一百二十人立为一枝,共可分成七枝,馀者“置之旗鼓下,作为备兵,专听各营缺军取补”。当时各总兵、巡抚或监军等高级官员之下即多设有旗鼓官,为其直属之亲军,地位次于中军,官阶则低于游击。

崇祯四年(1631),明蓟门总兵邓玘疏请提供足够员额以维持其新设总镇衙门的基本运作,云:“设驺从员役二百四十三人,以充建旗鼓之用,敷衍大将之体……其中员役,则系中军、旗鼓、提塘等官,敕印、旗牌、军牢等役。此辈随职则供使令,从征则赴战阵。”

崇祯四年(1631),明蓟门总兵邓玘疏请提供足够员额以维持其新设总镇衙门的基本运作,云:“设驺从员役二百四十三人,以充建旗鼓之用,敷衍大将之体……其中员役,则系中军、旗鼓、提塘等官,敕印、旗牌、军牢等役。此辈随职则供使令,从征则赴战阵。”

知明代旗鼓的职事主要在申号令、掌仪仗,平时协助总兵署的行政与庶务,战时亦须前赴战场。

知明代旗鼓的职事主要在申号令、掌仪仗,平时协助总兵署的行政与庶务,战时亦须前赴战场。

天命七年(1622)正月,努尔哈赤赐备御以上官员小旗、伞、鼓、喇吧、唢呐、箫等物,其品项和数目依级别而有所不同,并下令“诸申、汉人各官出城时,均照汗所定礼制,乘轿……击鼓、吹喇吧、吹唢呐,妆饰而行;于汗城内,只准执旗而行……凡汗赐以职衔之大臣,皆举旗、执伞,显示身份而行”。

金国出现负责处理仪仗等事务的旗鼓官可能不晚于此。

金国出现负责处理仪仗等事务的旗鼓官可能不晚于此。

天聪五年(1631)九月,皇太极在大凌河外大破明总兵官宋伟的援军,并掳获包括红夷炮在内的大量火器,遂命八旗各拨取留守沈阳的汉兵百人,携带麻绳前来捆载战利品,中称:“若有旗鼓,则令旗鼓率领前来,以掌所获炮位”。

此外,九年六月因修筑城垣时由镶红旗、镶蓝旗、正蓝旗所负责的区域不够坚固,除将各旗的固山额真或代理者罚银外,贝勒下的旗鼓等官亦俱坐以应得之罪。

此外,九年六月因修筑城垣时由镶红旗、镶蓝旗、正蓝旗所负责的区域不够坚固,除将各旗的固山额真或代理者罚银外,贝勒下的旗鼓等官亦俱坐以应得之罪。

知各旗鼓不必然都会随旗主出征,而他们除负责旗主的仪仗以及护卫等工作外,还得协助处理各旗所分配到的非战斗任务。

知各旗鼓不必然都会随旗主出征,而他们除负责旗主的仪仗以及护卫等工作外,还得协助处理各旗所分配到的非战斗任务。

《清太宗实录稿本》记皇太极曾于崇德元年(1636)五月下谕:

皇帝敕定驾下旗鼓及王贝勒旗鼓,今后俱不许称旗鼓。驾下旗鼓,满洲称凡担章京,汉人称旗手卫指挥;王、贝勒旗鼓,满洲称摆塔大,汉人称长史。

其中的凡担章京(

faidan i janggin

)专指“汗宫内旗鼓

(han i booicigu

)”,“凡担(

faidan

)”即仪仗。

至于旗手卫指挥,原为明代官名,其职掌之一是在每年的固定时日代表朝廷至特定地点祭旗纛。

至于旗手卫指挥,原为明代官名,其职掌之一是在每年的固定时日代表朝廷至特定地点祭旗纛。

而曹振彦在镶白旗所担任的旗鼓,满文音译作摆塔大(

baitai da

),乃拜唐阿(

baitangga

)之首领,《清文鉴》释拜唐阿为“作公事的无品级的小役人”,

而曹振彦在镶白旗所担任的旗鼓,满文音译作摆塔大(

baitai da

),乃拜唐阿(

baitangga

)之首领,《清文鉴》释拜唐阿为“作公事的无品级的小役人”,

亦与摆塔大作为王府汉姓包衣首领的身分相合,其职事应近乎明朝“掌王府之政令,辅相规讽以匡王失,率府僚各供乃事,而总其庶务”的长史。

亦与摆塔大作为王府汉姓包衣首领的身分相合,其职事应近乎明朝“掌王府之政令,辅相规讽以匡王失,率府僚各供乃事,而总其庶务”的长史。

天聪二年三月至崇德八年十月间由多尔衮担任旗主的镶白旗,当时大概有三个旗鼓牛录,担任首领之旗鼓通常初授牛录章京(原名备御,天聪八年四月改),可历升至三等甲喇章京(原名游击)。

天聪八年五月,皇太极叙各官或其祖先之勋绩,并给予世袭敕书,对于只是“因才授职及因管牛录事授职”者,则给不世袭敕书。

曹振彦虽在是年四月因功加半个前程,但应未授世职,此因当时通常只给予阵亡之官员世袭,“文臣例无承袭”。

曹振彦虽在是年四月因功加半个前程,但应未授世职,此因当时通常只给予阵亡之官员世袭,“文臣例无承袭”。

崇德元年六月,刑部官郎位被控“贪财好色,不法不义”,遭革甲喇章京并追赃,顺治九年所编之《清太宗实录稿本》记此事曰:

断镶白旗长史

曹谨言

的事要银二十两,又借银十五两……镶白旗长史曹谨言不认与银,将曹谨言打八十鞭子。

任世铎等人于1987年翻译《满文老档》时,亦称:

审理镶白旗下长史

曹金颜

一案,受银二十两,又致函以借债为名索银十五两……镶白旗下长史曹金颜声言并未行贿,是以拟鞭八十。

由于曹振彦当时担任镶白旗下的长史(崇德元年五月将王及贝勒所属之旗鼓牛录章京改称长史,满名仍作摆塔大),

而八旗中拥有类似地位之汉人屈指可数;尤其,在新、老满文的过渡期,确曾见有些汉名发音中之

in

被改写成en(参见图表2.10),知前两引文中的曹谨言/曹金颜(

ts’oo jin yan

)均应回译作曹振彦。

而八旗中拥有类似地位之汉人屈指可数;尤其,在新、老满文的过渡期,确曾见有些汉名发音中之

in

被改写成en(参见图表2.10),知前两引文中的曹谨言/曹金颜(

ts’oo jin yan

)均应回译作曹振彦。

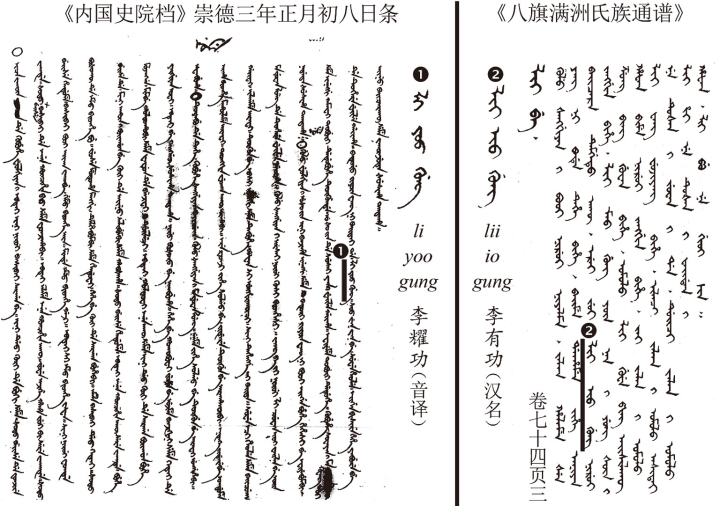

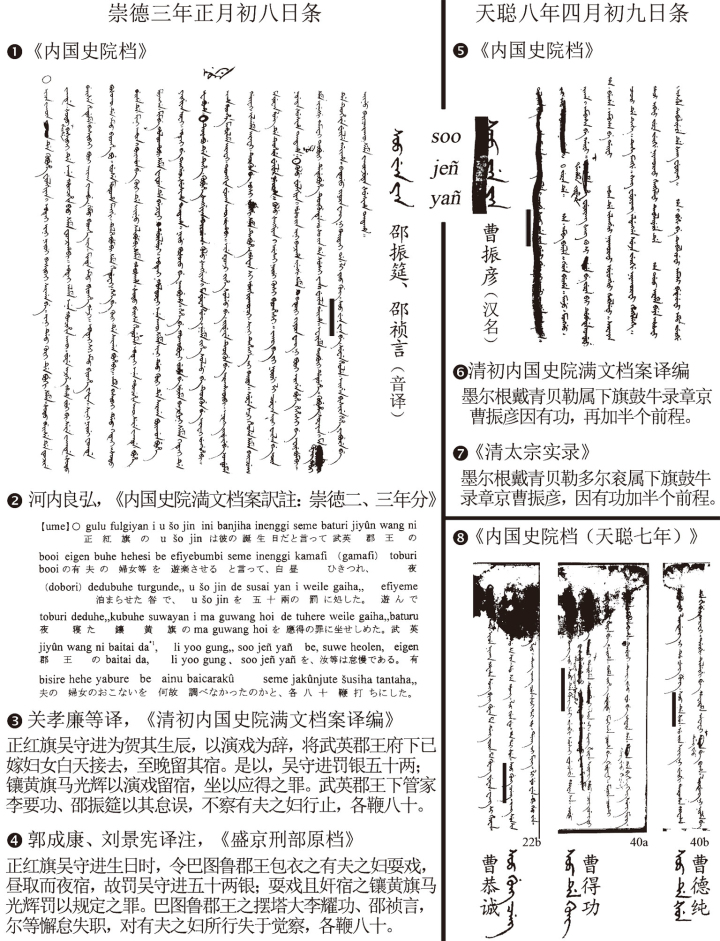

又,现藏第一历史档案馆的满文《内国史院档》中,崇德三年正月初八日条记曰:

正红旗吴守进为贺其生辰,以演戏为辞,将武英郡王府下已嫁妇女白天接去,至晚留其宿。是以,吴守进罚银五十两;镶黄旗马光辉以演戏留宿,坐以应得之罪。

武英郡王下管家李要功

、

邵振筵

以其怠误,不察有夫之妇行止,各鞭八十。

该馆所藏之满文《盛京刑部原档》亦记同一事件,称:

正红旗吴守进生日时,令巴图鲁郡王包衣之有夫之妇耍戏,昼取而夜宿,故罚吴守进五十两银;耍戏且奸宿之镶黄旗马光辉罚以规定之罪。

巴图鲁郡王之摆塔大李耀功

、

邵祯言

,尔等懈怠失职,对有夫之妇所行失于觉察,各鞭八十。

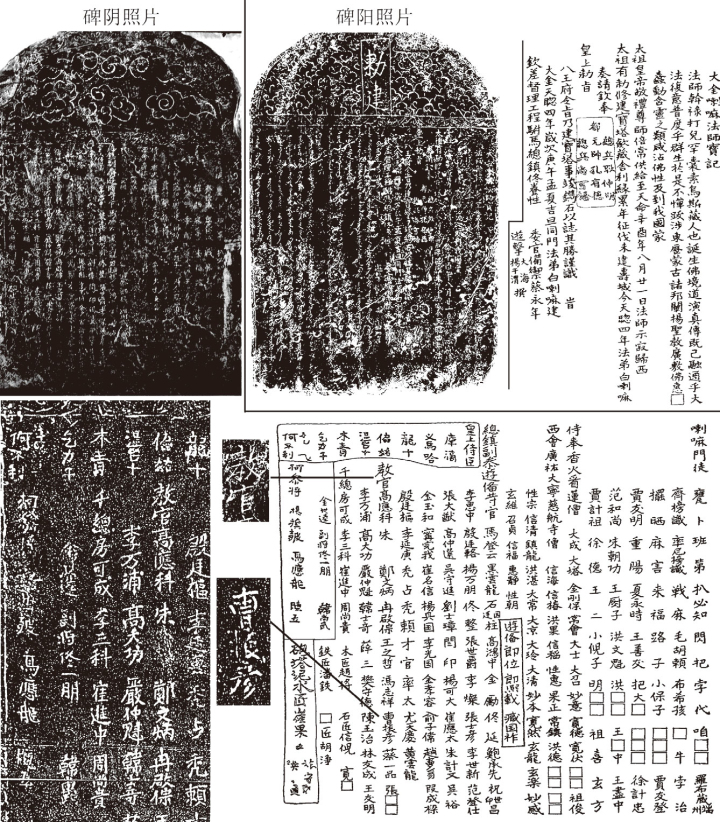

图表2.10 《满文原档》中有关曹振彦的记载。

知武英(

baturi

,音译为“巴图鲁”)郡王阿济格王府下当时至少有两名摆塔大,分别被译作李要功/李耀功、邵振筵/邵祯言。

据乾隆九年(1744)刊行之《通谱》的体例,“凡初来归依,有名位可考者,通行载入”,知前文中音译的李、邵二人及其家族均应列名此书。经仔细翻查后,发现:

李栢,正白旗包衣人,世居沈阳地方,来归年分无考。其子:李有功原任佐领,李懋功原任云南永顺镇总兵官。孙:李国屏原任员外郎兼佐领。曾孙:李芳原任副将。元孙:阿什泰现任护军校。四世孙:李治现任典仪,李浦现系举人。

该“原任佐领(顺治十七年改汉字牛录章京为佐领)”的李有功,应即曾担任阿济格王府下摆塔大的李要功/李耀功(

li yoo gung

;此为音译,见图表2.11)。此因“有”、“要”、“耀”三字在老满文中均同译作

io

,在新满文行用后,“有”字仍作

io

,“要”与“耀”则译作yoo,但在此转型期许多老满文之

io

被径改作

iyoo/yoo

,李有功行用多年的满名可能因此被改成

li yoo gung

,遂被今人回译为李要功/李耀功。至于后出之乾隆官刻《通谱》,则将其名正确写成

io gung

,又因避弘历中之“历”字,而将“李”字的满文

li

拼作形近但音同的

lii

。

另据顺治二年九月的《内国史院档》,多罗武英郡王阿济格属下有一名为

li io gung

(李有功)的摆塔大因老疾不胜而停职。

此人应就是同书崇德三年正月条所出现的李要功/李耀功,其职衔或相当于《红楼梦》中荣国府赖大或宁国府赖二所担任之“大总管”。由于阿济格死后遭籍没的十三个牛录,陆续又被分拨镶黄、正白、正蓝、镶白等旗,

此人应就是同书崇德三年正月条所出现的李要功/李耀功,其职衔或相当于《红楼梦》中荣国府赖大或宁国府赖二所担任之“大总管”。由于阿济格死后遭籍没的十三个牛录,陆续又被分拨镶黄、正白、正蓝、镶白等旗,

李有功家族最后或因此转隶正白旗。

李有功家族最后或因此转隶正白旗。

图表2.11 满文档案中的李有功/李耀功。

又,乾隆四年(1739)成书的《八旗通志初集》中,记正白旗包衣第五参领所属第六旗鼓佐领(当时每旗之旗鼓佐领乃统一排序,后来始随其所属参领重新编号)曰:

系康熙十八年编立,始以尚兴管理;尚兴故,以汪义图管理;汪义图缘事革退,以尚志杰管理;尚志杰升任总管,以海璋管理;海璋缘事革退,以萨齐库管理;萨齐库故,以张尽孝管理;张尽孝缘事革退,以汪世俊管理;汪世俊缘事革退,以李国平管理;李国平缘事革退,以都统偏图管理;偏图故,以那尔布管理;那尔布缘事革退,以员外郎李斌管理。

其中之李国平应就是《通谱》所称“原任员外郎兼佐领”之李有功子侄辈的李国屏。而最新的研究结果发现,曾于康熙四十九年至五十年间负责粤海关的李国屏(此据李煦之《虚白斋尺牍》,故应为其正式汉名),正是李煦的堂叔,李煦之父士桢乃因李有功无子而过继,本姓姜。

至于《通谱》所指李有功曾孙辈中“现系举人”的李浦,即《八旗通志初集·选举表》中考取雍正十年(1732)举人的李溥,籍隶“正白旗满洲包衣尚志舜佐领”。

尚志舜乃于康熙五十二年(1713)由内务府员外郎兼管正黄旗包衣第四参领第二旗鼓佐领,雍正四年五月历升至内务府总管,旋接替其兄尚志杰管理正白旗包衣第五参领之第三旗鼓佐领,九年七月以年老致仕。

尚志舜乃于康熙五十二年(1713)由内务府员外郎兼管正黄旗包衣第四参领第二旗鼓佐领,雍正四年五月历升至内务府总管,旋接替其兄尚志杰管理正白旗包衣第五参领之第三旗鼓佐领,九年七月以年老致仕。

检尚志舜所管理正白旗第三旗鼓佐领之设立过程为:

国初编立,始以高国元管理;高国元故,以曹尔正管理;曹尔正缘事革退,以张士鉴管理;张士鉴故,以郑连管理;郑连缘事革退,以曹寅管理;曹寅升任江宁织造郎中,以齐桑格管理;齐桑格故,以内务府总管尚志杰管理;尚志杰年老辞退,以内务府总管尚志舜管理;尚志舜故,以员外郎尚琳管理。

其中曹尔正与曹寅分别是曹雪芹的曾叔祖与祖父。由于八旗各包衣旗鼓佐领多非世管,虽常选择籍隶该佐领中人管理,但有时亦会从同旗之人选派,内三旗且有跨旗调派的情形:如尚志杰尝管理正白旗包衣两不同之旗鼓佐领,尚志舜更曾先后管理正黄旗和正白旗之旗鼓佐领,郑连亦尝管理正白旗和镶黄旗之旗鼓佐领。

亦即,李国屏虽曾管理康熙十八年新编之正白旗第六旗鼓佐领,但其家的旗籍应仍属同旗早于国初即已编立之第三旗鼓佐领,此与曹雪芹一家所隶恰同。

亦即,李国屏虽曾管理康熙十八年新编之正白旗第六旗鼓佐领,但其家的旗籍应仍属同旗早于国初即已编立之第三旗鼓佐领,此与曹雪芹一家所隶恰同。

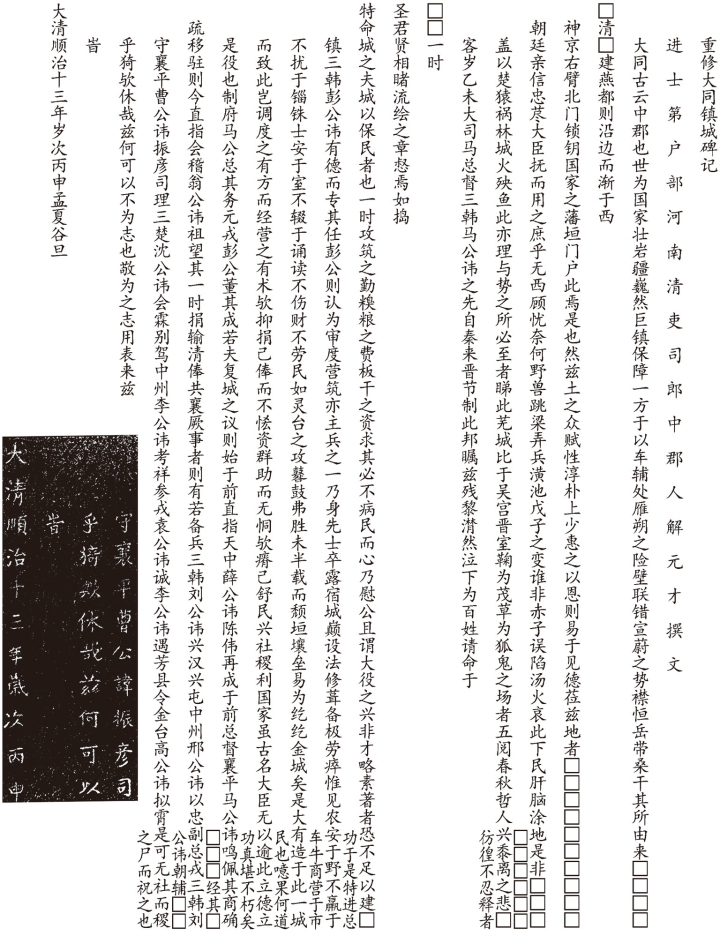

另一位音译作邵振筵/邵祯言的摆塔大,姓氏肯定有问题,此因在《通谱》所收的约八百家汉姓包衣当中并无邵姓。而《内国史院档》天聪七年记载的曹恭诚、曹得功、曹德纯三人,其满文姓氏之书写与邵振筵/邵祯言相同(图表2.12右下),且三人在《崇祯长编》以及《清太宗实录》的汉文档案中,均明确姓曹。

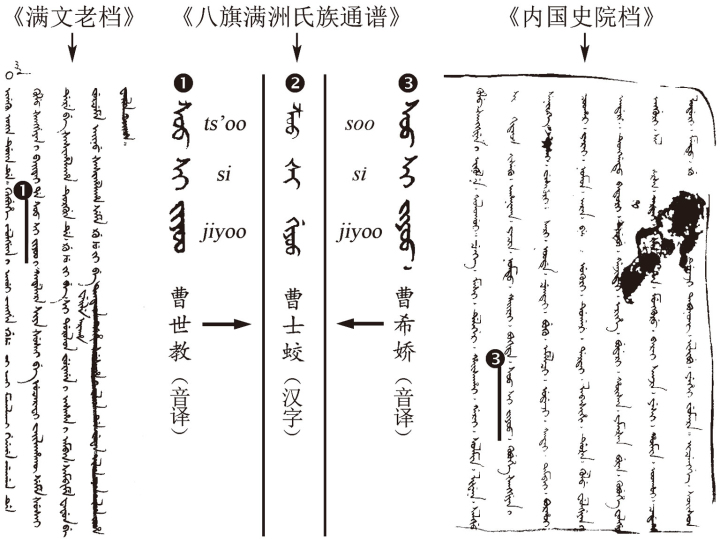

再者,天聪八年的汉文《清太宗实录》记“多尔衮属下旗鼓牛录章京曹振彦,因有功加半个前程”,4 《内国史院档》亦记此事,而后书所载该旗鼓之满文姓名也同于邵振筵/邵祯言(图表2.12),知邵振筵/邵祯言确应回译作曹振彦。

再者,天聪八年的汉文《清太宗实录》记“多尔衮属下旗鼓牛录章京曹振彦,因有功加半个前程”,4 《内国史院档》亦记此事,而后书所载该旗鼓之满文姓名也同于邵振筵/邵祯言(图表2.12),知邵振筵/邵祯言确应回译作曹振彦。

综前所论,曹振彦在阿济格被赐死之前应一直是其所领有的汉姓包衣,天聪间还出任阿济格王府下的旗鼓牛录章京。他虽在崇德元年和三年两度因事被处以鞭刑,但档案中并未发现其遭到免职或降级的记载,何况他还有天聪八年因功所加的半个前程,故曹振彦有可能在崇德朝仍持续担任一段时间的旗鼓。惟据《内务府正白旗佐领、管领档》,顺治元年该旗鼓改由高国元管理,

参照《八旗通志初集》中《旗分志》的叙事,各旗鼓佐领的替换原因主要为过世、生病、年老、外放、抬旗或犯事。衡诸曹振彦的状况,他最可能是“缘事革退”(见后文)。

参照《八旗通志初集》中《旗分志》的叙事,各旗鼓佐领的替换原因主要为过世、生病、年老、外放、抬旗或犯事。衡诸曹振彦的状况,他最可能是“缘事革退”(见后文)。

图表2.12 皇太极统治期间满汉文献中的曹姓官员。

曹振彦在顺治初“扈从入关”,方志中多称其出身为贡士,第一历史档案馆所藏《顺治朝现任官员履历册》中亦称他是“正白旗下贡士”。

贡士通常指会试中式但尚未经殿试授为进士者,然因清前期的举人名单中从未见曹振彦之名,且入关前亦无贡士之科名,知清初科举制度中之贡士或与一般的概念稍异。

贡士通常指会试中式但尚未经殿试授为进士者,然因清前期的举人名单中从未见曹振彦之名,且入关前亦无贡士之科名,知清初科举制度中之贡士或与一般的概念稍异。

顺治三年(1646)、四年、六年虽曾殿试天下贡士(此含明朝所授),并授予进士出身,但“八旗人士不与”,旗人是另行开科取士,至九年始首度策试八旗贡士并赐予进士及第。

在此之前,因政权新肇,急需充补各省之地方官缺,清廷遂数次考用从龙入关之辽人,如顺治六年曾下旨:“八旗汉军通晓汉文者,无论俊秀、闲散人等,并赴廷试。文理优长者,准作贡士,以州县即用。”

在此之前,因政权新肇,急需充补各省之地方官缺,清廷遂数次考用从龙入关之辽人,如顺治六年曾下旨:“八旗汉军通晓汉文者,无论俊秀、闲散人等,并赴廷试。文理优长者,准作贡士,以州县即用。”

经检索“中国基本古籍库”以及《文渊阁四库全书》电子文件,发现在顺治元年至七年(曹振彦初任地方官之年)间,每年均有许多辽人以贡士身分派往各省担任州县正官,其中又以邻近北京之山西(知县74人、知州18人)和河南(知县24人、知州4人)两省居多。知曹振彦应在顺治初年成为贡士,惟年份不确定,

或由于他先前已有担任旗鼓牛录章京的从政经历,故在顺治七年被外放为山西平阳府吉州知州。

或由于他先前已有担任旗鼓牛录章京的从政经历,故在顺治七年被外放为山西平阳府吉州知州。

顺治九年四月,曹振彦升授山西省阳和府(在大同东北约50公里处)知府,至十二年九月始它调。先前学界常误以其所出任的是大同府知府,

惟因清大同总兵官姜瓖于顺治五年十二月据城叛,宣大、山西总督耿焞奔逃阳和,并移府治至此,设阳和府;六年九月,姜瓖死,清兵旋将收复的大同城垣拆除;

惟因清大同总兵官姜瓖于顺治五年十二月据城叛,宣大、山西总督耿焞奔逃阳和,并移府治至此,设阳和府;六年九月,姜瓖死,清兵旋将收复的大同城垣拆除;

十二年十月,宣大总督马之先从阳和移镇大同,并开始重建复设之大同府,十一月左右,阳和府裁;

十二年十月,宣大总督马之先从阳和移镇大同,并开始重建复设之大同府,十一月左右,阳和府裁;

故严格说来曹振彦从不曾出任过大同府知府。

故严格说来曹振彦从不曾出任过大同府知府。

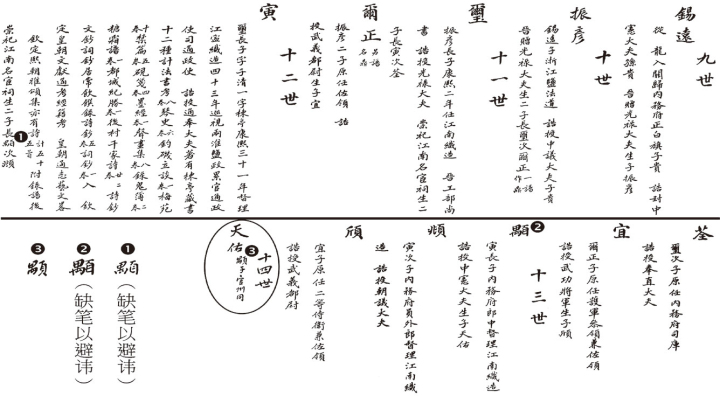

据顺治十三年四月刻石的《重修大同镇城碑记》(图表2.13),知该次修城之议“始于前直指天中薛公讳陈伟,再成于前总督襄平马公鸣佩”,当时因战争的摧破,大同城内到处是“颓垣坏垒”,马氏以不到半年时间将之改建成“纥纥金城”。在先前所公布的辨识碑文中,

列出几位捐输的官员,当中即包括“□□□襄平曹公讳振彦”,惟从张书才先生所公布的碑记照片,

列出几位捐输的官员,当中即包括“□□□襄平曹公讳振彦”,惟从张书才先生所公布的碑记照片,

知“襄平”两字之前为“守”字,疑另

知“襄平”两字之前为“守”字,疑另

图表2.13 大同市博物馆藏顺治十三年之重修大同镇城碑。

缺之二字应为“前太”,因曹振彦当时已自知府(太守)离任。

顺治十二年九月,曹振彦升授两浙都转运盐使司运使,任内“恤灶抚商,疏引裕课”;十四年六月去职,惟不知是病免、致仕,抑或卒于官。

据清初典制,每遇覃恩或考满时可给官员或其亲长诰敕(相关制度及历次覃恩之事件,均请参见附录5.1)。故曹振彦应于顺治八年八月二十一日以皇帝大婚恭上皇太后徽号之覃恩授奉直大夫(时任从五品知州);三年考满时,以正四品知府授中宪大夫;十四年三月初十日以覃恩授中大夫(时任从三品盐法道)。

据清初典制,每遇覃恩或考满时可给官员或其亲长诰敕(相关制度及历次覃恩之事件,均请参见附录5.1)。故曹振彦应于顺治八年八月二十一日以皇帝大婚恭上皇太后徽号之覃恩授奉直大夫(时任从五品知州);三年考满时,以正四品知府授中宪大夫;十四年三月初十日以覃恩授中大夫(时任从三品盐法道)。

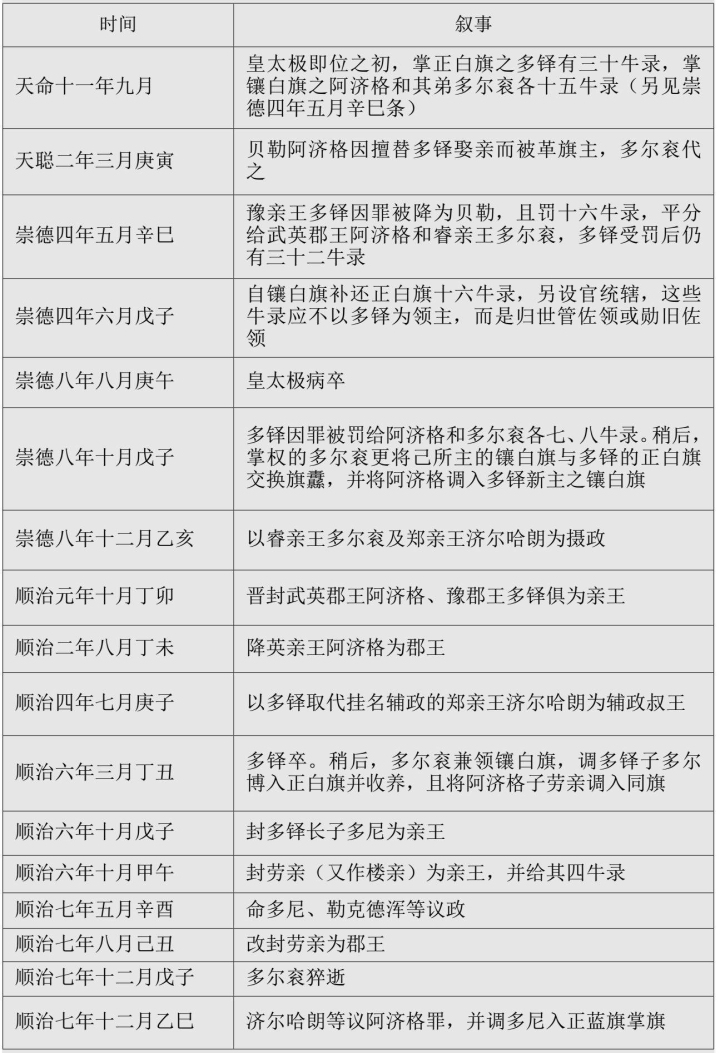

《五庆堂重修曹氏宗谱》记曹雪芹先祖之事迹(图表2.14)曰:

九世:锡远,从龙入关,归内务府正白旗;子贵, 诰封中宪大夫 ;孙贵,晋赠光禄大夫;生子振彦。十世:振彦,锡远子,浙江盐法道,诰授中议大夫;子贵,晋赠光禄大夫。

其中曹锡远所诰封之中宪大夫位阶恰与史事若合符契,但曹振彦应诰授的中大夫,却依乾隆间始定之同阶新衔改作“中议大夫”,

知此谱的许多内容即使有据,也必已遭后人改动。若依宗谱所记,由于曹锡远生前仅封中宪大夫,知其于顺治十一年因子贵而获此衔时应仍在世,但至十四年三月振彦诰授中大夫时则已卒。

知此谱的许多内容即使有据,也必已遭后人改动。若依宗谱所记,由于曹锡远生前仅封中宪大夫,知其于顺治十一年因子贵而获此衔时应仍在世,但至十四年三月振彦诰授中大夫时则已卒。

曹锡远与曹振彦均应以康熙十四年十二月十四日之恩诏,因担任江宁织造、三品郎中加四级之曹玺贵而获赐诰命,晋赠最高阶之光禄大夫(图表5.4),此亦合于《五庆堂重修曹氏宗谱》中的记述。

曹锡远与曹振彦均应以康熙十四年十二月十四日之恩诏,因担任江宁织造、三品郎中加四级之曹玺贵而获赐诰命,晋赠最高阶之光禄大夫(图表5.4),此亦合于《五庆堂重修曹氏宗谱》中的记述。

图表2.14 《五庆堂重修曹氏宗谱》中的曹振彦家世系。

曹振彦家的旗籍转折甚大:在天命(1616-1626)间归顺之初,应隶努尔哈赤亲领的正黄旗;至迟于八年正月,该旗拨给阿济格与多尔衮,由阿济格任旗主;至天命十一年八月,甫即位的皇太极欲领有礼制上最尊贵的黄色旗,乃将两白、两黄互换旗纛,曹家遂转隶阿济格所主的镶白旗;天聪二年(1628)三月,阿济格因私自替幼弟多铎结亲而被革旗主,改由多尔衮掌镶白旗;崇德八年(1643)八月,皇太极病卒;十月左右,辅理国政的多尔衮为提升自己的旗序地位,将所主的镶白旗与多铎的正白旗更换旗纛,并将阿济格调入多铎新主之镶白旗。顺治六年(1649)三月,多铎卒,多尔衮旋兼领镶白旗。七年十二月,多尔衮卒;八年初,多尔衮和阿济格遭定罪,曹家所属的正白旗因此成为皇属(附录2.4)。

阿济格、多尔衮、多铎均为努尔哈赤的大妃阿巴亥所生,鉴于本书后文将揭示此三兄弟与《红楼梦》的成书背景存在特殊之关系,故在此乃不避繁冗析论其生平。努尔哈赤生前曾分给阿济格和多尔衮各十五牛录,两人共一旗,以阿济格为旗主,并给多铎十五牛录。皇太极即位后,不顾阿济格和多尔衮的反对,将努尔哈赤原自留的十五牛录全给了多铎,并让其独领一旗。

天聪二年(1628),二十四岁的阿济格因私自为十五岁的多铎定亲而获罪,改由十七岁的多尔衮掌旗,

天聪二年(1628),二十四岁的阿济格因私自为十五岁的多铎定亲而获罪,改由十七岁的多尔衮掌旗,

此后,有很长时期两白旗均隶属阿济格三同母兄弟(图表2.15

此后,有很长时期两白旗均隶属阿济格三同母兄弟(图表2.15

)。

)。

多尔衮原与同母兄弟阿济格及多铎均不协,但在皇太极于崇德八年(1643)驾崩时,多铎曾捐弃前嫌劝进多尔衮,未果。迨多尔衮于顺治元年(1644)以摄政王身分掌权后,为制衡敌对力量,遂晋封阿济格为英亲王、多铎为豫亲王,且以两人为大将军,各自挥兵平定中原与江南。二年八月,多尔衮借故降阿济格为郡王;四年,始复其亲王衔;四年七月,以多铎取代挂名辅政的郑亲王济尔哈朗为辅政叔王。五年三月,多尔衮将肃亲王豪格削爵逼死,并代领正蓝旗;稍后,陆续将镶白旗人调往正蓝旗,且将豪格属员调至两白旗,以瓦解豪格之势力。

图表2.15 清初阿济格、多尔衮、多铎三兄弟由盛而衰之史事。

多尔衮因无子,在多铎于六年三月出天花暴卒后,曾调多铎第五子多尔博(其母博尔吉济特氏与多尔衮五娶元妃是亲姐妹)入正白旗,

并将其过继,自己则兼领镶白旗。或为在兄弟间有所平衡,当时也曾将阿济格第五子劳亲(又译作楼亲、罗秦)调入正白旗。

并将其过继,自己则兼领镶白旗。或为在兄弟间有所平衡,当时也曾将阿济格第五子劳亲(又译作楼亲、罗秦)调入正白旗。

多尔衮在多铎死后,因不允阿济格欲封叔父王的公开要求,彼此关系相当紧张,阿济格被严命“勿预部务及交汉官”,

且禁其与同在镶白旗的多铎长子多尼往来。顺治六年十月,多尔衮封多铎长子多尼为和硕亲王、阿济格第五子劳亲为亲王;七年八月,又以“和硕亲王之下、多罗郡王之上,并无止称亲王之例”,改劳亲为多罗郡王。

且禁其与同在镶白旗的多铎长子多尼往来。顺治六年十月,多尔衮封多铎长子多尼为和硕亲王、阿济格第五子劳亲为亲王;七年八月,又以“和硕亲王之下、多罗郡王之上,并无止称亲王之例”,改劳亲为多罗郡王。

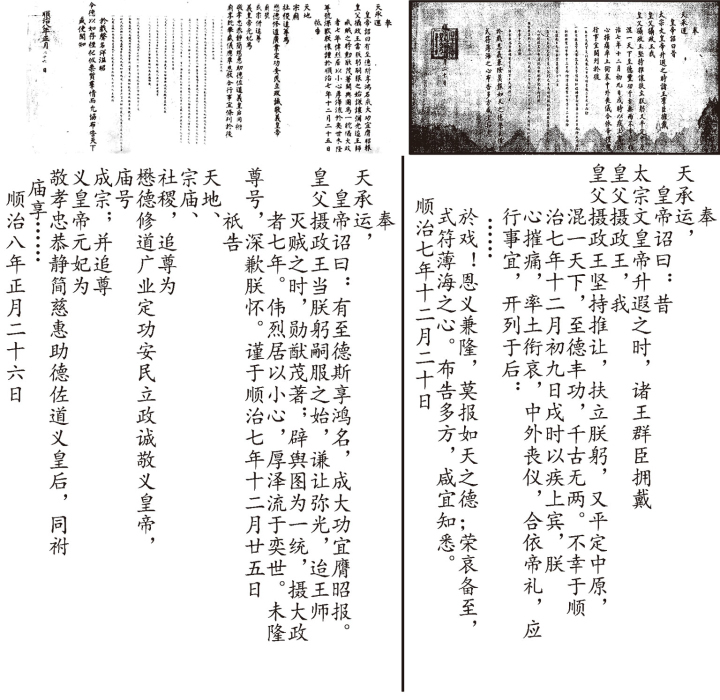

图表2.16 以帝礼葬多尔衮以及追尊帝号之诏书。

七年十二月初九日,多尔衮于出猎时猝逝,二十日,顺治帝下诏以帝礼为“皇父摄政王”多尔衮举行丧仪,八年正月且追尊为“义皇帝”,庙号成宗(图表2.16)。三兄弟中仅存的阿济格虽欲取代多尔衮的权势,不仅对外宣称多尔衮在生前告知后悔抚养多尔博,并企图逼两白旗官员承认劳亲系其阿哥,且积极笼络正蓝旗之人,惟因这三旗的重臣极力抗拒阿济格与劳亲父子俩的吞并,遂令皇权在此次政争中渔翁得利。

在济尔哈朗等人的策动之下,阿济格遭削爵、幽禁、籍家,诸子且皆黜为庶人,八年十月,阿济格更被赐死。九年二月,已故之多尔衮遭到清算,除被削爵、籍家,其母、子、妻亦被撤出庙享;

三月,已过世之多铎因受多尔衮案牵连,也与多尼同降为多罗郡王,多尔博则奉旨归宗;十八年十月,劳亲且被赐自尽。

三月,已过世之多铎因受多尔衮案牵连,也与多尼同降为多罗郡王,多尔博则奉旨归宗;十八年十月,劳亲且被赐自尽。

阿济格兄弟三支的命运,仿佛应了《红楼梦》第一回所称的“到头来都是为他人作嫁衣裳”,在短短两年内就从政治的主舞台消失或淡出。

阿济格兄弟三支的命运,仿佛应了《红楼梦》第一回所称的“到头来都是为他人作嫁衣裳”,在短短两年内就从政治的主舞台消失或淡出。

阿济格自皇太极即位以来虽始终籍隶镶白旗,然曹振彦家族后来的旗分却不同。由于满文的康熙二十九年(1690)《内务府行文档》以及雍正七年(1729)《内务府奏销档》,分别指称曹振彦的子孙隶于“桑格(或译作三格)佐领下”和“尚志舜佐领下”,而齐桑格与尚志舜恰曾先后管理正白旗包衣下第五参领之第三旗鼓佐领(见页52),因知此佐领应为曹家旗籍之所隶。

无怪乎,曹雪芹家族入关后亦尝两次管理此佐领,而曹振彦或早于天聪朝即已管理过此牛录。亦因如此,当曹雪芹的姑姑于康熙四十五年嫁与镶红旗王子纳尔苏(或作纳尔素、讷尔素、讷尔苏)时,皇帝还曾“命尚之杰(农按:此应是时任内务府郎中且隶属同一佐领的尚志杰)备办”。

无怪乎,曹雪芹家族入关后亦尝两次管理此佐领,而曹振彦或早于天聪朝即已管理过此牛录。亦因如此,当曹雪芹的姑姑于康熙四十五年嫁与镶红旗王子纳尔苏(或作纳尔素、讷尔素、讷尔苏)时,皇帝还曾“命尚之杰(农按:此应是时任内务府郎中且隶属同一佐领的尚志杰)备办”。

又,乾隆《通谱》记曹雪芹家族曰:“曹锡远,正白旗包衣人,世居沈阳地方,来归年分无考。”

同样指出曹家隶正白旗。嘉庆四年(1799)出版的《钦定八旗通志》中,以其籍隶正白旗包衣第五参领第一旗鼓佐领,此因当时已将各参领所属之佐领重新编列顺序,而非如先前每旗是统一排序。

同样指出曹家隶正白旗。嘉庆四年(1799)出版的《钦定八旗通志》中,以其籍隶正白旗包衣第五参领第一旗鼓佐领,此因当时已将各参领所属之佐领重新编列顺序,而非如先前每旗是统一排序。

亦即,曹振彦自天命八年以来一直是阿济格府中的汉姓包衣。天聪八年的《内国史院档》指其是“

mergen daicing

(墨尔根戴青)beile(贝勒)

i

(的)

cigu

(旗鼓)

soo jen yan

(曹振彦)”,《清实录》称其是“多尔衮属下旗鼓牛录章京曹振彦”,皆或谓他当时乃隶于多尔衮担任旗主之镶白旗。

其中满文的i虽常有“私属”之意,然《实录》亦屡见将此字用来描述旗主(或三异姓王)与其所统率者之间的从属关系。

其中满文的i虽常有“私属”之意,然《实录》亦屡见将此字用来描述旗主(或三异姓王)与其所统率者之间的从属关系。

又因文献中未见天聪八年至崇德三年间多尔衮所属牛录曾罚给或转给阿济格的记事,故笔者认为曹振彦应是旗主多尔衮旗下的官员,但其家主则是同旗的阿济格。

又因文献中未见天聪八年至崇德三年间多尔衮所属牛录曾罚给或转给阿济格的记事,故笔者认为曹振彦应是旗主多尔衮旗下的官员,但其家主则是同旗的阿济格。

综前所述,曹振彦与其父辈或在天启元年(天命六年;1621)沈阳城破时被俘,而入旗成为包衣,后由努尔哈赤拨给其子阿济格。振彦初或以原明生员的身分在八旗官学中担任教习汉文的外郎;天聪三年(1629),可能因通过皇太极对全国儒生的检定而升授教官;四年,以娴习满汉文且办事干练,获得从政所需之实习资格,而成为所谓的“致政”;稍后,出任阿济格府中的旗鼓牛录章京(旗主为多尔衮);八年,加半个前程。顺治元年(1644)之前,其旗鼓一职或遭“缘事革退”。

清朝入主中原之初,曹振彦举家“从龙入关”。稍后,振彦因考取八旗贡士而得以东山再起。顺治七年,获授山西平阳府吉州知州;九年,升阳和府知府;十二年至十五年,历官至两浙都转运盐使司运使;卒年不详。

虽然,清初有一些包衣(如尚志杰即在征讨吴三桂叛清的过程中立下汗马勋功

)曾以武职立下战功,惟曹振彦应非如先前许多学者所称是以军功起家。

)曾以武职立下战功,惟曹振彦应非如先前许多学者所称是以军功起家。

他初为俘虏,但凭借其汉文学养和日益精进的满文能力,渐从包衣中崛起,而他所确切担任过的教官、致政、旗鼓(长史)、知州、知府、运使等职,均明显非武官衔。

他初为俘虏,但凭借其汉文学养和日益精进的满文能力,渐从包衣中崛起,而他所确切担任过的教官、致政、旗鼓(长史)、知州、知府、运使等职,均明显非武官衔。

当皇太极于崇德元年(1636)称帝时,大清的总人口约百万,

而其基业则主要是由记载于《八旗满洲氏族通谱》一书的约3,800个家族所共同缔造,其中地位相对最低下的汉姓包衣共约800家,曹雪芹家族就是相当典型之一,先后共有振彦、尔正、寅、宜、颀等四代五人担任过包衣佐领或参领(图表4.4)。

而其基业则主要是由记载于《八旗满洲氏族通谱》一书的约3,800个家族所共同缔造,其中地位相对最低下的汉姓包衣共约800家,曹雪芹家族就是相当典型之一,先后共有振彦、尔正、寅、宜、颀等四代五人担任过包衣佐领或参领(图表4.4)。

曹家的旗籍是由努尔哈赤所主的正黄→阿济格的正黄→阿济格的镶白→多尔衮的镶白→多铎的镶白;顺治六年三月多铎死后,归多尔衮所主的镶白;八年正月多尔衮死后,归多尔博所主的镶白;

至阿济格被削职并黜宗籍后,曹氏才转隶皇帝直属之正白旗。此后,其旗分即固定,成为内务府三旗下的皇属包衣,并与曾担任他家旗主的阿济格三兄弟之裔孙断绝主属关系。曹振彦家族肯定与清初许多降顺的辽人一样,经历了一段深度满化的过程,但在入关后,则又重拾其祖先的文化传统,逐渐开始汉化。

至阿济格被削职并黜宗籍后,曹氏才转隶皇帝直属之正白旗。此后,其旗分即固定,成为内务府三旗下的皇属包衣,并与曾担任他家旗主的阿济格三兄弟之裔孙断绝主属关系。曹振彦家族肯定与清初许多降顺的辽人一样,经历了一段深度满化的过程,但在入关后,则又重拾其祖先的文化传统,逐渐开始汉化。

曹家因籍隶内三旗,令曹玺之继妻孙氏得以被选为康熙帝玄烨幼时的保母;

曹玺及其子寅、宣等,亦曾“佩笔充侍从”或“禁中任侍卫”。

曹玺及其子寅、宣等,亦曾“佩笔充侍从”或“禁中任侍卫”。

曹家子弟也分别在内务府出任各种文职或武职,并因尽心王事而备受宠眷,玺、寅、颙、頫等三代四人即均获授江宁织造之美缺,康熙帝六次南巡就有四次是由曹寅在江宁接驾。

曹家子弟也分别在内务府出任各种文职或武职,并因尽心王事而备受宠眷,玺、寅、颙、頫等三代四人即均获授江宁织造之美缺,康熙帝六次南巡就有四次是由曹寅在江宁接驾。

但在雍正帝即位后即逐渐失宠,曹頫于五年十二月更被革职籍没。

但在雍正帝即位后即逐渐失宠,曹頫于五年十二月更被革职籍没。

也就在这一从奴仆之悲惨、织造之绚烂、抄家之潦倒的曲折家世下,以及身历满汉两族群的多元文化中,酝酿出曹雪芹写成其不朽名著《红楼梦》的特殊环境。

也就在这一从奴仆之悲惨、织造之绚烂、抄家之潦倒的曲折家世下,以及身历满汉两族群的多元文化中,酝酿出曹雪芹写成其不朽名著《红楼梦》的特殊环境。