第一章

第一章

e 时代对文史学门研究环境的冲击,是我们完全无法逃避的。如何让传统与数字相辅相成,以扩大掌握原典的能力及解释材料的深度,将是新世代学者最大的挑战。

由于《红楼梦》被视为中国古典章回小说的巅峰之作,以致作者曹雪芹之家族及其亲友的家世生平,也成为广大红迷关心的课题。有学者即尝评述胡适(

1891-1962

)所揭举的新红学,“花费很多时间和精力进行梳理考证,无暇顾及小说文学、文化层面的研究,并由此形成考证派红学一枝独秀的奇特格局”。

尤有甚者,许多人过分执着胡适的“自传说”,以致屡见流于穿凿附会者。余英时先生因此批评:“从前胡适骂景梅九等索隐派是‘猜笨谜’,不料胡适自己也竟领导了一批新索隐派,猜了几十年并未见得‘巧’的谜。”并进一步说:“新材料的发现是具有高度偶然性的,而且不可避免地有其极限。一旦新材料不复出现,则整个研究工作势必陷于停顿。考证派红学的危机——技术的崩溃,其一部份原因即在于是。”

尤有甚者,许多人过分执着胡适的“自传说”,以致屡见流于穿凿附会者。余英时先生因此批评:“从前胡适骂景梅九等索隐派是‘猜笨谜’,不料胡适自己也竟领导了一批新索隐派,猜了几十年并未见得‘巧’的谜。”并进一步说:“新材料的发现是具有高度偶然性的,而且不可避免地有其极限。一旦新材料不复出现,则整个研究工作势必陷于停顿。考证派红学的危机——技术的崩溃,其一部份原因即在于是。”

的确,在材料极端限制的情形下,许多红学议题常陷入一个又一个的“论争”、“公案”、“不解之谜”甚或“死结”当中。

有些试图指实历史与小说彼此关系的努力,遂出现各说各话的解释空间,而一些所谓的“新索隐派”亦得以用猎奇的方式吸引一般阅听大众的关注。

有些试图指实历史与小说彼此关系的努力,遂出现各说各话的解释空间,而一些所谓的“新索隐派”亦得以用猎奇的方式吸引一般阅听大众的关注。

先前多数业馀红迷的论述,由于不符合基本学术规范等原因,难被官方机构所主导的期刊发表,故普遍欠缺传播管道。但在网络兴起之后,状况全然改观,专门的论坛或网站风起云涌,其受欢迎者往往积累数以万计的帖子或文章,大家几乎可以放情地各抒己见,更有一些较活跃者拥有自己的博客( blog ,又作“部落格”)。

至于纸本的传统发表园地,近年也蔚为大观,相对于中国艺术研究院红楼梦研究所自 1979 年起发行之带有“官方色彩”的《红楼梦学刊》双月刊,由私人或地方上研红团体所编辑的《红楼研究》、《红楼》及《红楼文苑》等季刊亦蓬勃发展。此外,在中国大陆严格限制刊号的环境下,上海的一群红学家亦于 2010 年创立以书代刊的《红楼梦研究辑刊》,标榜为“广大红学研究者提供一个宽松的交流平台”。北京曹雪芹学会主办的《曹雪芹研究》季刊,也从 2014 年起获得正式刊号。

但令人担忧的是,高教系统内现在愈来愈少专治红学的学者,且我们也可发现在上述这些专门刊物以外的一流文史期刊中,严肃的红学论文近年有明显减少的迹象。红学在成“学”之后,实须避免自我封闭、相互取暖,反而更有必要与其他文史领域进行深入的对话。

此外,网络的兴起令红坛间的对立因百花齐放而有扩大的迹象。藉攻击所谓的专家、名家以获取知名度的情形屡有所见,部分哗众取宠、耸人听闻的新说亦常被过分吹捧,导致学界中人曾因无法忍受而联手指斥谬误。但专业学术研究与民间大众文化之争却有如鸡同鸭讲,因双方原本就不在同一轨道上。在网民、媒体或书商的推波助澜下,许多“民间红学家”或“草根红学家”拥有前所未见的话语权,其中不乏进而出书立说者。近来平均每年全中国新出约百本《红楼梦》相关书籍,多数即为非学界中人的作品。

诚然,学术的真理本非以专业或业馀作为拿捏之分寸,但无论出身背景为何,其论证均应建立在正确的知识与谨严的推理之上。惟红坛中学术研究与猜想创作之间的分野往往不明,事实上,一些人反倒是有意混淆界线甚至伪造证据,以耸人视听、沽名钓誉。然红学界或亦需深自反省,得用具体成果以证明其存在的学术意义。

《红楼梦》这本小说之所以吸引人,除了人情世态描写细腻之外,主要是因其对爱情、色欲以及意淫的表现手法曲折深婉、高远脱俗,

更屡见涉及京旗文化(此指“北京的旗人将自己固有的满族文化传统,杂糅进部分汉族文化而形成的一种新的文化形态”)之内容,

更屡见涉及京旗文化(此指“北京的旗人将自己固有的满族文化传统,杂糅进部分汉族文化而形成的一种新的文化形态”)之内容,

而这些多是一般人有兴趣或心向往之,却又不曾知晓的。

而这些多是一般人有兴趣或心向往之,却又不曾知晓的。

依常理判断,作者个人很难凭空想象出《红楼梦》中如许精采细致的内容,故笔者也和有些学者一样,相信抄家时年纪仍轻的曹雪芹,应是利用自己或亲友们(含其父祖辈)的知识经验和口传笔述作为蓝本及素材,再加以混融消化,始得以创造出这许多充满魅力的角色与叙事。

且处于雍、乾文字狱阴影下的曹雪芹,应也会在作品中尽量采用多线布局,以避免遭人轻易罗织附会。此故,我们不仅不该情绪化地指斥“曹学”与《红楼梦》研究没有关系,也不应在面对一些索隐派的推想时未审先判,完全嗤之以鼻,反而更有必要深化并提升研究的水平与视野。

且处于雍、乾文字狱阴影下的曹雪芹,应也会在作品中尽量采用多线布局,以避免遭人轻易罗织附会。此故,我们不仅不该情绪化地指斥“曹学”与《红楼梦》研究没有关系,也不应在面对一些索隐派的推想时未审先判,完全嗤之以鼻,反而更有必要深化并提升研究的水平与视野。

但不可讳言,在尝试指实某些史事与小说之间的对应时,我们即使遵循清代大学者阎若璩“以虚证实,以实证虚”的治学方法,“事必求其根柢,言必求其依据,旁参互证,多所贯通”,或许也永远无人能让百花齐放的红坛产生共识,

惟我们仍应尽最大努力,客观理性地去揣摩作者创作这本小说的背景与情境。

惟我们仍应尽最大努力,客观理性地去揣摩作者创作这本小说的背景与情境。

刘梦溪先生曾说:“最能体现红学特殊意义的两个红学派别,索隐派终结了,考据派式微了,剩下的是一个个百思不得其解的谜团,滚来滚去,都变成了死结。”并指“在新材料发现之前,红学的困局难以改变”,且悲观地称“我认为百年红学正在走向衰落”,

红学研究果真因受限于材料而已是强弩之末?其实,随着近年大数据(

Big Data

)的出现,

红学研究果真因受限于材料而已是强弩之末?其实,随着近年大数据(

Big Data

)的出现,

相关文献的发掘反而正迈向一崭新局面,甚至相对于“新红学”或“新索隐派”的发展模式而言,“新曹学”或“新新红学”的兴起亦不无可能。

相关文献的发掘反而正迈向一崭新局面,甚至相对于“新红学”或“新索隐派”的发展模式而言,“新曹学”或“新新红学”的兴起亦不无可能。

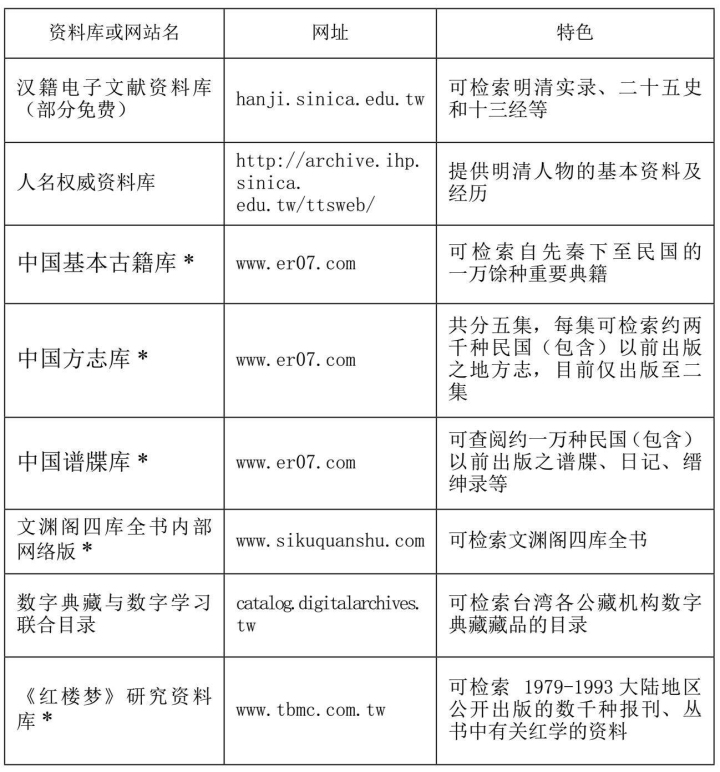

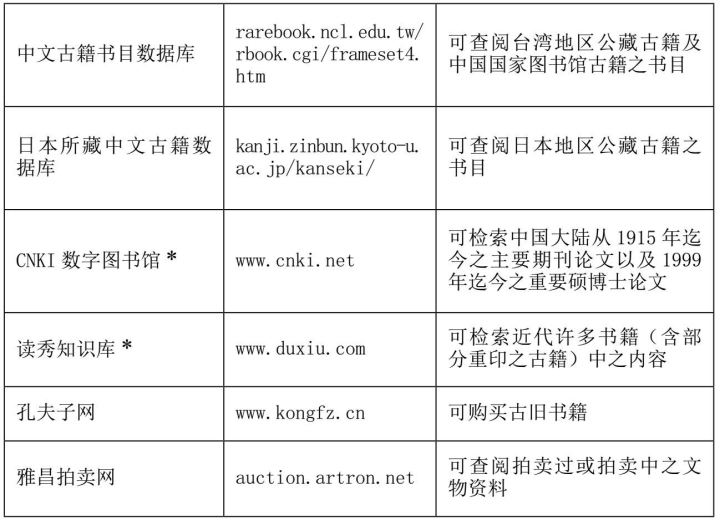

以汉文材料为例,虽然学界与红迷们先前曾以传统方式进行极大力度的文献搜索,但由于“汉籍电子文献资料库”、“中国方志库”、“中国基本古籍库”、“中国谱牒库”、“文渊阁四库全书电子版”等大型资料库(图表 1.1 )的出现,我们现已能全文检索多达六十几亿字清代及之前的古典文献(包含大量的诗文别集、笔记小说与地方志)。虽然这些资料库索价甚昂,且其操作接口亦不够友善,当中更不乏文字辨读错误的情形,但此数字化的浪潮正方兴未艾地一波又一波冲击文史学界。

再者,曹雪芹家族虽为满洲旗分内的汉姓包衣,但先前学界有能力或有机会运用满文档案者屈指可数,加上入关前许多满文的书写并未十分规范,以致在研究此过渡期时屡屡会出现困扰。万历二十七年(

1599)

,努尔哈赤下令参照表音的蒙古字母来拼写满语,此称老满文,惟因蒙古字母并不足以完整表达满语,且常未能准确音译汉字,以致老满文中的一个字母有时可代表多个满语的音,这就造成了拼读的困难。皇太极即尝指称:“十二字头,原无圈点。上下字无别,塔、达,特、德,扎、哲,雅、叶等,雷同不分。书中寻常语言,视其文义,易于通晓。至于人名、地名,必至错误。”天聪六年(

1632

)正月,遂正式颁行了有圈点的新满文。

图表 1.1 红学研究中较常用之资料库或网站。

* 表示是商业资料库。

在此情形下,原先汉人姓名所音译之新、老满文往往不同,且在新满文行用后,老满文姓名一时很难全面改定;亦即,清前期满文文献中汉人姓名的写法常不统一,再加上满文无声调,故当后人(尤其是今人)将此过渡期之档案中的满文姓名转译回汉字时,就屡因无法或未曾核实相关史料,而令同一人出现“音同(或音近)名异”的状况,

如曹振彦之满文即尝被今人译作曹谨言、曹金颜、邵振筵或邵祯言(第二章),遂令有些重要叙事逃脱学界之法眼。也就是说,我们应有系统地重新耙梳清前期的满汉文文献,以尝试从中开拓新材料。

如曹振彦之满文即尝被今人译作曹谨言、曹金颜、邵振筵或邵祯言(第二章),遂令有些重要叙事逃脱学界之法眼。也就是说,我们应有系统地重新耙梳清前期的满汉文文献,以尝试从中开拓新材料。

研究清初历史最常用的大部头史料包含《清实录》、《八旗满洲氏族通谱》(下文简称《通谱》)、《八旗通志初集》、《钦定八旗通志》、《满文老档》、《内国史院档》等,其中末两种原只有满文档,但在近代学者的努力下,现亦多已译成汉字或日文,有些译本在书后也有较实用的人名或地名索引。而就在最近几年,前述的许多文献更已数字化:如汉文本当中,《通谱》、《清实录》全书以及《钦定八旗通志》的大部分(除卷 270-338 诸表外)均可全文检索;《满文老档》亦存在哈佛大学团队以穆麟德夫音译法转写出的可搜寻文件,而中华书局出版的《满文老档》汉译本,现也有可检索之文本。

此外,台北故宫博物院近年亦将其所藏以无圈点老满文为主、兼有加圈点新满文的最源文件,精印并重新命名为《满文原档》;而北京第一历史档案馆藏乾隆四十三年( 1778 )用规范后之新满文所抄的内阁本,也以《内阁藏本满文老档》之名出版。且第一历史档案馆现藏入关前的满文《内国史院档》缩微胶片,已被扫描成数字图文件。再者, 22 册的《大连图书馆藏清代内务府档案》以及 320 册的《清宫内务府奏销档》刚被整理出版,这两大批满、汉文材料多是先前研究者不曾过眼并消化的。

第一历史档案馆近年因进行数字化,而将不少重要满文档案(如《玉牒》及入关后的《内国史院档》)均封存管理,仅有部分已拍成缩微胶片(如内务府的奏销档、活计档、月折专题、题本题稿等)或已数字化之档案(如内务府奏案等)可阅览。很幸运地,台北中研院的近代史研究所早先已购得《清代谱牒资料》之缩微胶片(内含《玉牒》、《内阁八旗世袭谱档》及户口册等),故仍可运用。更有甚者,摩门教的家族史图书馆( Family History Library )亦藏有上千种早期自中国、日本等地所摄得之皇族玉牒、旗人家谱与袭替档案的缩微胶片。综合前述情形,即便有些档案之开放仍受限,但应已提供了前人所未曾拥有的难得研究环境。

再者,近一二十年来出版界陆续整理刊行之大部头丛书中,如《续修四库全书》 | ( 1995-2002 )、《四库全书存目丛书》( 1995-1997 )、《四库未收书辑刊》( 1997 )、《四库禁毁书丛刊》( 2000 )、《清代诗文集汇编》( 2010 )等,仍有大量内容不曾数字化,这些均有待以传统方式逐本耙梳。何况,据统计现尚存有数万种清代诗文别集未整理重印!

另一方面,由于红学领域的论著过多,此对研究者而言是极大挑战。粗估过去一个世纪以来印行的专书应已逾千部,即使是一流图书馆也少有能购藏齐全者。但今日网上书店的普及令新书远较先前容易购得;此外,有入口网站更成功整合近两万家的书店或书摊所提供的两千多万本中文书,此令有兴趣者常可以合理价格购得已绝版或少流通之书籍。

除此之外,红坛在广大红迷兼网友们的集体努力下,现更打造出一个前所未见且令其他领域均瞠乎其后的特殊环境(或可戏称“共犯结构”),如有论坛声称:

鉴于很多《红楼梦》研究资料印刷数量比较少,且往往一印之后即告绝版,很多《红楼梦》爱好者想进一步学习、研究,苦于一书难求,因没有资料而却步。面对这样的现状,我们从网络上搜集、整理有关《红楼梦》电子资料,希望给朋友们提供一些方便。

遂搜罗或制作出近三百本相关书籍之电子文件(不能检索)免费供人下载,包括许多《红楼梦》的重要版本以及较早出版的工具书、二手研究、论文集等,其中有些作者甚至仍在世!类此之“‘公益型’知识平台”在重视版权的国家几乎难以想象,或许我们应藉此现况重新思考该如何突破传统思维,以营造出一个可使读者与作者双赢的新型态运作机制。

相对于许多二手研究书籍(尤其是早期出版者)的内容尚未数字化,

中文期刊论文则已大步迈进

e

时代。在“实现全社会知识资源传播共享与增值利用”的口号下,自

1999

年起即推动的“中国知识基础设施工程(

CNKI; China National Knowledge Infrastructure)

”,因获得中国官方的支持,乃超越各期刊与作者所拥有的版权,建成信息量庞大的“

CNKI

数字图书馆”,其中“中国期刊全文数据库”和“中国期刊全文数据库(世纪期刊)”所整合的人文类期刊即约千种,许多刊物更已回溯至创刊号,超过六百万篇之文科论文可全文检索,内含过去一个世纪以来中国大陆所发表的十多万篇涉及《红楼梦》之文章!

中文期刊论文则已大步迈进

e

时代。在“实现全社会知识资源传播共享与增值利用”的口号下,自

1999

年起即推动的“中国知识基础设施工程(

CNKI; China National Knowledge Infrastructure)

”,因获得中国官方的支持,乃超越各期刊与作者所拥有的版权,建成信息量庞大的“

CNKI

数字图书馆”,其中“中国期刊全文数据库”和“中国期刊全文数据库(世纪期刊)”所整合的人文类期刊即约千种,许多刊物更已回溯至创刊号,超过六百万篇之文科论文可全文检索,内含过去一个世纪以来中国大陆所发表的十多万篇涉及《红楼梦》之文章!

至于书画作品中的内容,也是一个颇值得红学研究者重视的区块。除各博物馆的收藏外,拜近年中国经济起飞之赐,文物市场愈来愈活络。以规模最大的“雅昌拍卖网”为例,此入口网站拥有

1995

年迄今有关中国文物的大量拍卖讯息,许多作品的图文件还可局部放大,方便辨读其上的文字及印记。如题为董邦达和弘旿的书画作品即分别有约

1700

和

370

件之多,其上丰富的题跋、钤印等资料大多从不曾被学界充分运用或分析过,这些书画上的内容如能经过考订与辨伪,或有可能用来论证所欲研究对象的人际关系。

统言之,近年来网络内容与数位资料库的兴起,令文史领域正迎来一个前所未见的学术黄金期。笔者曾在与媒体记者聊天时半开玩笑地称“陈寅恪先生若活在这个时代恐怕会疯掉”,

因陈氏虽以其博闻强记的能力为后人所乐道,但他应绝不仅以此为傲,若拥有超强记忆力与思辨力的他,发现竟然还有机会搜检并活用数十亿字的古典文献,其中包括大量连他都从未听闻或过眼的书籍,或许他会给自己莫大压力,尝试去跻攀学术的绝对巅峰。

因陈氏虽以其博闻强记的能力为后人所乐道,但他应绝不仅以此为傲,若拥有超强记忆力与思辨力的他,发现竟然还有机会搜检并活用数十亿字的古典文献,其中包括大量连他都从未听闻或过眼的书籍,或许他会给自己莫大压力,尝试去跻攀学术的绝对巅峰。

然而,现今许多学者或因不拥有较完善的研究环境,或因治学方式已习以成性,故尚未有效因应此一巨变。加上红坛中人多属跨领域,其知识背景不一、学术训练也不齐,以致偶会出现推论失当或与史实脱节的情形(此尤见于许多未经同侪评审的网上文章),而此领域的研究回顾或讨论又常不够踏实或客观,常一人一号、各吹各调,即便文中的部分论述似乎具有参考价值,但当阅览相近文章之后,却又令读者莫衷一是。

文史工作者有必要充分利用 e 时代所创造的特殊条件,并密切结合传统的研究方法,客观理性地去重新审视一些已因袭为常的看法,以尝试挑战先前所遭遇的难题与争论。由于某些复杂的历史与社会因素,目前的红学界对部分重要议题往往从最根本处(如材料是否造假,脂批是否后出等)即欠缺共识。如果更多具备热情与能力的中青代能投入此领域,以前辈学者所积累的学术成果为基础,并大规模运用满汉文献与数字环境,相信或有机会厘清许多关键矛盾,且注入较高的学术标准,藉以大幅优化红学的体质。

随着官方与民间或主流与非主流之间出现的对立,目前的《红楼梦》研究似乎呈现严重的摩擦与瓶颈,此一情形尤见诸网上的言论。笔者深盼学界与红迷间能出现较理性的互动,并让红学与清史等相关领域之间能开展出既健康且具意义( healthy and productive )的对话。

本书即尝试梳理曹雪芹及其亲友们的生平事迹和人脉网络,并将这些真实的历史背景,适切地置于红学的脉络当中,以重新揣摩《红楼梦》中的一些精采情节布局。希望在数字与传统相辅相成的努力中,将红学推向新的高峰,更期许能以具体成果建立一个成功案例,强有力地说服文史学界:文科的研究环境与方法正面临千年巨变,而在这波典范转移的冲击之下,许多领域均有机会透过 e 考据跃升至新的高度!