第二章

斯克尔狼将恐吓月亮

直到它飞往忧戚之林;

海逖狼将追逐太阳,

它与瑞德威特尼尔沾亲。

——《格里木尼尔之歌》,北欧史诗《埃达》旧版

在北欧神话里,斯克尔狼和海逖狼追逐太阳和月亮。当狼抓住任一个,就会出现日食或月食。当这发生之际,地球人就急忙尽量制造噪声,希望将狼吓跑以拯救太阳或月亮。在其他文化中也有类似的神话。但是过一段时间后,人们一定意识到了,不管他们是否四处大叫大闹,太阳和月亮都会很快地从食中出现。过一段时间后,他们一定也注意到,日食和月食并非随机地发生:它们以规则的自我重复的模式发生。这些模式对于月食而言是非常明显的,尽管古代巴比伦人并未意识到月食是太阳光被地球遮挡所引起的,他们依然相当精确地预言月食。而因为日食只能在地球上大约30英里(1英里=1.609千米)宽的通道上看到,因而预言日食就更加困难。尽管如此,这模式一旦被理解,它就很清楚地表明日月之食并不归因于超自然存在的一时兴致,而是由定律制约的。

尽管我们的祖先在预言星体运动中取得了一些成功,他们却不能预言自然中的大多数事件。火山、地震、风暴、瘟疫,长到肉里去的脚指甲,似乎所有这一切的发生都没有明显的原因或模式。古人很自然地将大自然的暴烈行为归于一族顽皮或者恶毒的神祇。我们通常认为灾难是人们不知怎么触犯了诸神的征兆。例如,大约公元前5600年,俄勒冈的玛扎玛火山爆发,好多年岩石如雨点般下落,火山灰烧得通红,引发多年落雨,最终水充满了今天被称作克雷特湖的火山口。俄勒冈的克拉玛特印第安人的传说与这一事件的每一个地学细节都相符合,只不过把一个人描绘成灾难的原因使之增加了些许情趣。人们的自责心这么重,总能找到方法去自咎。在那个传奇中,地狱的首领劳迷恋上克拉玛特首领美丽的女儿。她狂傲地拒绝了他,劳为了报复就以火来毁灭克拉玛特。据说幸运的是,天堂首领苏克尔怜悯人类,就和他的地狱对手作战。劳终于受伤,后退至玛扎玛山中,身后留下一个巨大的洞,也就是最后充满了水的火山口。

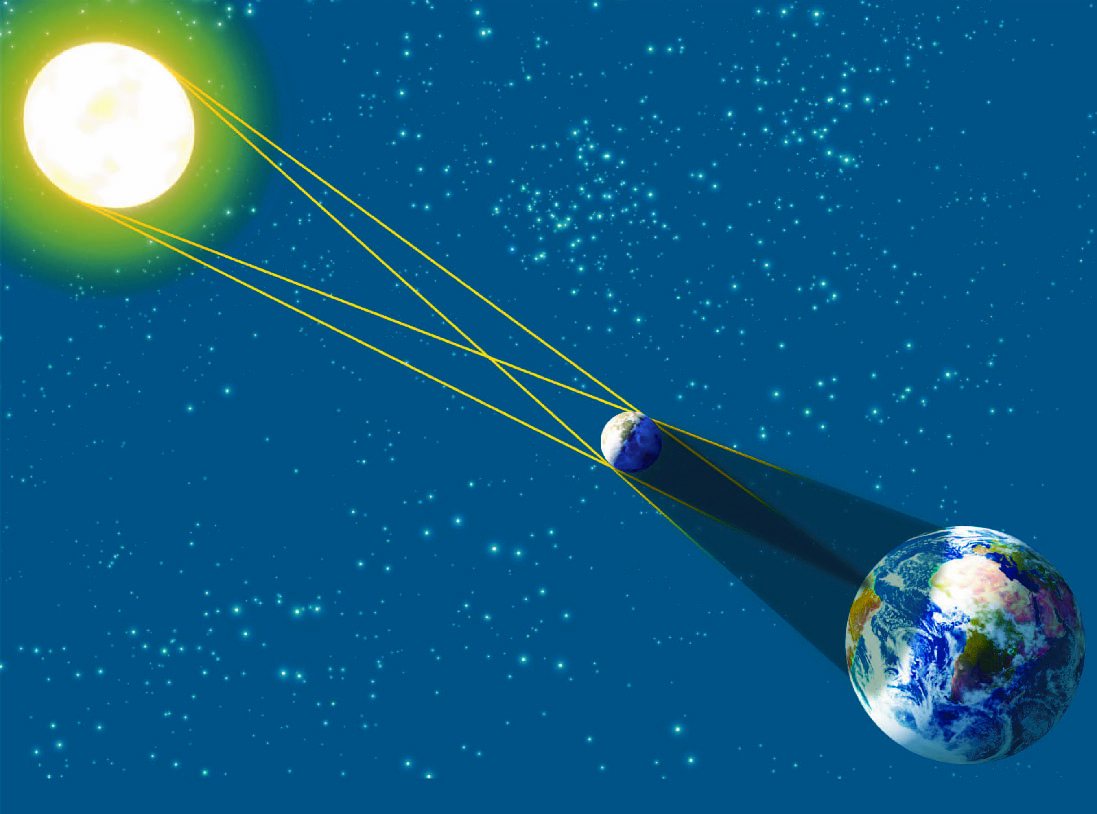

日食

古人不知什么引起日食,然而他们注意到其发生时的模式。

古人对自然方式的无知,导致他们去发明神祇对人类生活的方方面面作威作福。因而存在爱和战争之神;太阳、月亮和天空之神;海洋和河流之神;风雨雷电之神;甚至地震火山之神。当神高兴时,人类便享受好天气、和平,并免于自然灾害和疾病。当他们不高兴时,干旱、战争、瘟疫和传染病就降临人间。由于人类看不到自然中原因和结果的联系,这些神就显得不可思议,而人们被玩弄于其股掌之上。但是时到大约2600年前,出了个美里塔司的泰勒斯(约前624~约前547年),事情开始改观。自然遵循着一致的可被解释的原则的思想产生了。这就开始了利用宇宙概念来取代神权统治的长期过程。这个概念是:宇宙是由自然定律制约,也是按照我们将来总有一天能读懂的蓝图创生的。

从人类历史的大事年表看,科学探讨只是一个非常新近的努力。我们物种智人是在大约公元前20万年起源于撒哈拉沙漠以南的非洲。书写语言仅可回溯至大约公元前7000年,是农耕社会的产物。(一些最早书写的刻石是有关每位居民的啤酒每日定量。)古希腊伟大文明的最早书写记录可回溯到公元前9世纪。但该文明的高峰“古典时代”是在几个世纪之后到来,始于比公元前500年略早一点。按照亚里士多德(前384~前322年)的说法,大约在那个时期,泰勒斯首先发展如下观念,即世界可被理解,我们周围的复杂事件可被归结成较简单的原理,并不诉诸神秘或神学的解释而得到阐明。

首次预言公元前585年的日食是泰勒斯的功劳,虽然他预言的高度精确性也许只是碰好运的猜测。他是一位模糊的人物,没为后世留下自己的任何著作。他的家是名叫爱奥尼亚地区的知识者中心之一。爱奥尼亚被希腊殖民,它的影响从土耳其最终及于意大利那么远的西方。爱奥尼亚科学是以强烈兴趣来揭示基本规律以解释自然现象为特征的努力,是人类思想史上的一座巨大里程碑。他们的方法是理性的,在许多情形下得到令人惊异地类似于今天我们用更复杂方法使自己相信的结论。它代表了一个伟大的开端。但岁月更迭,爱奥尼亚科学中的许多都被遗忘了——只好重新发现或发明,有时甚至不止一次。

在传说中,今天我们称为自然定律的最早数学表述可回溯至一位名叫毕达哥拉斯(约前580~约前500年)的爱奥尼亚人,他借了以其名字命名的定理而闻名于世:直角三角形的斜边(最长的边)的平方等于其他两边的平方和。据说毕达哥拉斯发现了乐器中弦的长度和声音的谐波组合的数值关系。用今天的语言,我们可将此关系描述成在固定张力下弦振动的频率——每秒振动数——与弦长成反比。从实用的观点看,这就解释了为什么低音吉他的弦必须比通常吉他的弦要长。毕达哥拉斯也许并没有发现这个——他也没有发现以他的名字命名的定理——但是现存的证据表明,人们那时就获知弦长和音高之间的某种关系。若如此,可以将那个简单的数学公式当做今天我们称为理论物理的第一个事例。

除了毕达哥拉斯弦长定律,古代人正确通晓的物理定律只有3条,那是由阿基米德(约前287~约前212年)详述的。阿基米德是古代最杰出的物理学家,远高过所有其他人。三条定律,用今天的术语讲,杠杆定律解释了,因为增加力臂与重臂之比将一个力放大,所以用小的力可以举起大的重物。浮力定律是说,浸入液体的物体,都会受到一个向上的作用力,力的大小等于物体所排开的液体的重量。而反射定律断言,一束光和镜面的夹角等于其反射光束和镜面的夹角。但是阿基米德没有把它们称作定律,他也未就有关观察和测量对它们做解释。他反而将它们处理成仿佛是在一个公理体系中的纯粹数学定理,该体系很像欧几里得为几何创立的那个体系。

爱奥尼亚

古代爱奥尼亚的学者是最早通过自然定律而非神学或神话来解释自然现象的人。

随着爱奥尼亚影响的扩散,其他人继起,看到宇宙具有一个内部秩序,这秩序可能通过观测和理性得到理解。阿那克西曼德(约前610~约前546年),这位泰勒斯的朋友或许学生,论证道,由于人的婴儿诞生时处于无助状态,如果第一个人作为婴儿不知怎么在地球上出现,他就存活不了。阿那克西曼德推理道,因此人应是从其幼年更能吃苦耐劳的其他动物进化而来。这也许是关于人类进化的第一个暗示。恩培多克勒(约前490~约前430年)在西西里观察到使用名叫漏壶的工具。它有时被当做长柄勺使用,就是一个球体,顶部有颈,开口;底部有一些小孔。把它浸入水中,灌满水,封上瓶颈,可以将漏壶从水中提出而不让水从小孔流下。恩培多克勒注意到,如果你在将漏壶浸入前把颈封住,它就不能充水。他推断一定有某种看不见的东西防止水通过小孔进入球内——他发现了我们称为空气的物质。

大约同时,出生于北希腊爱奥尼亚殖民地的德谟克里特(约前460~约前370年)正思考着当你把一个物体分开或切割成小块时会发生什么。他论证道,你应该不能将这个过程无限继续下去。他进而假定,每件东西,包括所有的生物,都由不能被分开切割成部分的基本粒子构成。他把这些终极粒子命名为原子,起源于希腊语中的一个形容词,意思是“不可分割的”。德谟克里特相信,每种物质现象都是原子碰撞的产物。根据他的被称为原子论的观点,所有原子都在空间中到处运动,除非受到干扰,否则将无限地向前运动。今天这个思想被称作惯性定律。

我们只不过是宇宙中的普通栖居者,并非存在于它的中心而优越地成为特殊生物,这个革命性的观念是由最后一批的爱奥尼亚科学家之一,阿里斯塔克(约前310~约前230年)首先提出的。他的计算只有一项留存下来,那就是他对在月食时仔细观测地球落在月面上的影子的大小进行的复杂几何分析。他从其数据中得出结论,太阳一定比地球大得多。也许由小物体应该围绕着庞然大物公转而非相反的思想启示,他成为第一个作出如下论断的人:地球不是我们行星系统的中心,相反,是它和其他行星围绕着大得多的太阳公转。从意识到地球只不过是另一颗行星到我们的太阳也没有什么特别的观念,只有一步之遥。阿里斯塔克觉得,情况就是如此,并且相信我们在夜空看到的恒星实际上只不过是遥远的太阳而已。

古希腊哲学的许多学派各拥有不同而且经常相互矛盾的传统,爱奥尼亚人只不过是其中的一家。可惜的是,爱奥尼亚人的自然观——自然可通过一般定律得到解释并且归结为简单的一族原理——只在几个世纪间发挥了强有力的影响。一个原因是爱奥尼亚理论似乎经常未给自由意志或目的,或者神干涉世界运行的观念留下余地。这些惊人的遗漏使许多希腊思想家极度不安,今天也仍使许多人不安。例如,哲学家伊壁鸠鲁(前341~前270年)基于如下原因反对原子论:与其成为自然哲学家天命的“奴隶”,不如追随神的神话。亚里士多德也拒绝原子的概念,因为他不能接受人是由无灵魂无生命的东西组成的思想。爱奥尼亚人关于宇宙不以人为中心的观念是我们理解宇宙的里程碑,但是这种思想直到几乎20世纪后的伽利略才复活,而不再被抛弃,并被普遍接受。

尽管古希腊人关于自然的猜测极富洞察力,他们的大多数思想作为现代的科学还不够格。一个原因是希腊人还未发明科学方法,他们发展理论并不作为实践验证的目标。这样,若一位学者宣布直到一个原子和第二个原子碰撞之后它才不沿着直线运动,而另一位学者则宣布直到它撞到一个独眼巨人之后它才不沿着直线运动,就不存在客观方法来解决争端。另外,在人类的律条和物理的定律之间也没有清楚的区分。例如,在公元前5世纪,阿那克西曼德写道,万物都从一种初等物质产生,并返回其本源,以免它们“因其恶行被罚”。而根据爱奥尼亚哲学家赫拉克利特(约前540~约前475年)的看法,太阳如此这般行为,否则的话,正义女神将会把它毁灭。几百年之后,大约在公元前3世纪产生的希腊哲学斯多葛学派对人间律法和自然定律作了区分,但是他们将他们认为普适的人类行为规范——诸如崇尚上帝以及服从父母,包括到自然定律的范畴。另一方面,他们经常以法律的术语描述物理过程,并且相信它们是需要被实施的,尽管被要求“服从”规律的物体无生命。如果你认为使人去服从交通法规很困难,那就去想象说服小行星去沿着椭圆轨道运行吧。

这个传统继续影响着许多世纪后接替希腊人的思想家们。13世纪早期基督教哲学家托马斯·阿奎那(约1225~1274年)采纳这个观点并利用它来论断上帝的存在,他写道:“很清楚,无生命的物体并非偶然地而是有意地到达其终点……因此,有一位智慧的造物主,他命令自然的万物走向其终点。”甚至晚至16世纪,伟大的德国天文学家约翰斯·开普勒(1571~1630年)还相信,行星具有感觉并且有意识地遵循运动定律,它们的“头脑”理解这些定律。

自然定律必须被有意服从的观念反映了古人专注于为何自然如此这般行为,而非它如何行为。亚里士多德是拒绝科学必须主要以观察为基础的思想的那种方法的主要动议者之一。无论如何,古人进行精确测量和数学计算是困难的。我们算术中如此方便的十进位记法只能回溯至大约公元700年。正是印度人为使那个学科成为有力的工具迈出了巨大的第一步。直到15世纪才出现加减的缩写。而在16世纪之前,等号和能计量到秒的时钟都还未出现。

然而,亚里士多德并不认为测量和计算中的问题是发展能够产生定量预言的物理学的障碍,毋宁说,他认为它们没有必要进行。相反,亚里士多德根据一些满足自己心智的原则建立起他的物理学。他隐匿不讨其喜欢的事实,并且把努力集中于事情发生之因,用相对少的精力去精确地详述所发生的。当亚里士多德的结论和观察差别显著不能忽视时,他的确去调整结论。可是那些调整通常只是做些特别解释,只比把矛盾之处贴上纸条糊起来略好一点。以那种方法,不管他的理论多么严重地偏离实际,他总是能改变至恰好似乎足以摆脱其冲突。例如,他的运动论指明重物以和它们重量成正比的恒速度下落。为了解释物体在下落时很清楚地增加速率,他发明了新的原理——当物体靠近其静止的自然地方时,它更喜悦地前进,也就是加速。今天,这个原理用来描述某些人似乎比描述无生命的物体更合适。尽管亚里士多德理论通常只有很小的预言价值,他的科学方法却支配了西方思想界几乎2000年之久。

“如果在长期统治期间我学会了一件事,那便是我们正在被放在火上烤。”

希腊基督教继承者拒绝宇宙由中性的自然定律制约的观念。他们还拒绝人类在宇宙中不占有优势地位的观念。尽管中世纪并没有一个连贯的哲学体系,但基调是宇宙只是上帝的玩具小屋,而宗教是远比自然现象更有价值的研究对象。按照教皇约翰二十一世指示,1277年巴黎主教滕皮尔居然发表了应当予以谴责的219项错误或异端的清单。自然遵循定律的思想是其中一项,因为那与上帝的万能相冲突。有趣的是,数月后,教皇约翰的宫殿屋顶坠落将其砸死,这正是由于引力定律的效应。

17世纪出现了自然定律的现代概念。开普勒似乎是第一个在现代科学意义上理解这个术语的科学家,尽管正如我们说过的,他仍保留有物理对象的泛灵观点。伽利略(1564~1642年)在其大多数著作中不用“定律”这个术语(尽管出现在那些著作的译本之中)。然而不管他是否用了这个词,他的确发现了大量定律,并且提出了两个重要原则,一个是,观测是科学的基础;另一个是,科学的目标是研究存在于物理现象之间的定量关系。而第一位明确并严格地表述如我们理解的自然定律概念的是勒内·笛卡儿(1596~1650年)。

笛卡儿相信,所有物理现象都必须根据运动物体碰撞来解释,物体由三个定律——牛顿著名的运动定律的前身——来制约。他断言那些定律在所有地方和所有时间都有效,并且明确说明服从那些定律并不意味着这些运动物体具有精神。笛卡儿还理解我们今天称作“初始条件”的重要性。初始条件描述的是我们试图作出预言的任意时段之初的一个系统的状态。在给定的一组初始条件下,自然定律确定一个系统如何在时间中演化,然而若无特定的初始条件,演化就不能被指定。例如,如果在零时刻处于正上空的鸽子释放某物,那个落体的路径就由牛顿定理所决定。但是在零时刻,鸽子是静立在电线上还是以每小时20英里速度飞行,其结果将大为不同。为了应用物理定律,人们必须知道系统是如何出发,或者至少在一确定时刻的状态。(人们还可以利用定律在时间中将系统向过去演化。)

人们既然重新相信存在自然定律,于是便试图将那些定律和上帝的概念相调和。按照笛卡儿的观点,上帝可随心所欲地改变道德原则或者数学定理的对错,但不能改变自然本身。他相信,上帝颁布自然定律,但不能选择这些定律,因为我们所经验的定律是仅有的可能定律,他才挑出这些。这似乎有损上帝的权威,但笛卡儿又论证说,因为定律是上帝自性的反映,所以是不能改变的,由此来躲避触犯上帝。如果这是真的,人们也许会认为,上帝仍然具有创生种种不同世界的选择,每一种对应一套不同的初始条件,但是笛卡儿又否认这个。他论断道,不管在宇宙开端物质安排如何,随着时间推移,它就会演化成和我们一样的世界。此外,笛卡儿感到,上帝一旦让世界启动,他就再也不管它了。

艾萨克·牛顿(1643~1727年)采取类似的观点(有些除外)。正是牛顿使其三大运动和引力的科学定律的现代概念被广泛接受。这些定律解释了地球、月亮和行星的轨道以及潮汐现象等。他创立的若干方程以及其后我们由此而推出的精巧的数学框架,今天仍被讲授。无论是建筑师设计大楼,还是工程师设计轿车,或是物理学家计算如何把登陆火星的火箭瞄准目标,都要使用这些东西。正如诗人亚历山大·蒲伯说的:

自然与自然的法则隐藏在黑夜里,

神说:“让牛顿降生吧!”

于是,一切都是光明。

今天大多数科学家会说,自然定律是一种规则,这种规则乃基于一种观察到的规律性,并能超越它所据以得出的直接情景而提供预言。例如,我们也许注意到,在我们生命的每天早晨,太阳都从东方升起,并提出“太阳总是从东方升起”的定律。这是一个概括,它超出我们对太阳升起的有限观测,并做出将来的可检测的预言。可是,像“这个办公室中的电脑是黑色的”这样的陈述,就不是一条自然定律,因为它只与办公室内的电脑有关,也并未做出诸如“如果我的办公室买一台新电脑,它必然是黑的”这种预言。

我们现在对术语“自然定律”的理解是哲学家长期争论的议题,它是一个比人们初想起来更微妙的问题。例如,哲学家约翰·W·卡罗尔把“所有金球的直径小于1英里”的陈述和诸如“所有铀235球直径小于1英里”的陈述进行比较。从我们对世界的观察得知,没有金球可比1英里更大,并且我们相当自信永不可能。尽管如此,我们没理由相信,不可能有这样的金球,所以该陈述不算是一条定律。另一方面,因为根据我们有关核物理的知识,一旦铀235球长到大约超过直径6英寸(1英寸=2.54厘米),它就会在一次核爆中自毁。因此我们确定,这样的球不存在。(尝试去制造一个也不是个好主意!)所以,“所有铀235球的直径小于1英里”的陈述可被认为是一条自然定律。这种区分关系重大,因为这阐明了并非所有观察到的概括都可被认为是自然定律,而且大多数自然定律作为更大的相互连结的定律体系的部分而存在。

自然定律在现代科学中通常用数学来表述。它们既可以是精确的,也可以是近似的,但它们必须毫无例外地被遵守——如果不是普适的话,至少在约定的一组条件下必须如此。例如,我们现在知道,如果物体以接近光速的速度运动,牛顿定律必须被修正。然而我们仍然认为牛顿定律是定律,因为对于日常世界的条件,即我们遭遇到的速度远低于光速时,至少在非常好的近似下它们是成立的。

如果自然由定律制约,就产生3个问题:

1. 定律的起源是什么?

2. 定律存在任何例外即奇迹吗?

3. 是否可能只存在一族定律?

科学家、哲学家和神学家以不同的方式讨论这些重要问题,对第一个问题,传统答案——也就是开普勒、伽利略、笛卡儿和牛顿的答案是——定律是上帝的杰作。然而,这只不过是将上帝定义为自然定律的化身。除非人们将其他某些属性赋予上帝,比如,上帝就是旧约中的上帝,利用上帝来回应第一个问题,只不过是用一个神秘来取代另一个神秘而已。这样,如果我们在回答第一个问题时涉及上帝,真正的要害将随着第二个问题而来:是否存在奇迹,也就是对于定律有例外吗?

关于第二个问题的答案,意见明显分歧。柏拉图和亚里士多德,这两位古希腊最有影响力的著作家认为,对于定律不存在例外。但如果人们采纳圣经的观点,那么上帝不仅创造定律,而且可应祷告者的祈求而制造例外——使致死的病症逆转,提前结束干旱,或者重新把棒球游戏恢复为奥林匹克项目。和笛卡儿观点截然相反,几乎所有的基督教思想家都坚持上帝一定能够暂时中止定律以完成奇迹。甚至牛顿也相信某类奇迹。因为一个行星对另一个行星的吸引会引起轨道的扰动,这种扰动会随时间而增大,而使行星要么坠入太阳,要么被甩出太阳系,所以他认为行星轨道是不稳定的。他相信上帝必须不停地重置这些轨道,或者“为天钟上弦”以免其松弛。然而,皮埃尔-西蒙·拉普拉斯侯爵(1749~1827年)——通常被叫做拉普拉斯——论断,扰动会是周期性的,也就是以重复的循环为标志,而非积累的。太阳系因此会自我调整,因此不用神的干涉即足以解释它为何维持至今。

拉普拉斯正是清楚地提出科学决定论的第一人:给出宇宙在一个时刻的状态,定律的完备集合就能完全确定其未来和过去。这就摒除了神迹或者上帝主动作用的可能性。拉普拉斯表述的科学决定论就是现代科学对第二个问题的答案。事实上,它是现代科学整体的基础,是贯穿本书的一个重要原则。如果一个科学定律,只当某种超自然的存在决定不干扰时才成立,则不成为科学定律。意识到这一点,据说拿破仑问过拉普拉斯如何把上帝嵌入这个图像,拉普拉斯回答说:“阁下,我不需要那个假设。”

由于人在宇宙中生活并和其中的其他物体互相作用,科学决定论对人也应成立。然而,许多人在接受科学决定论制约物理过程的同时,由于他们相信我们具有自由意志,故认为人类的行为应当例外。例如,笛卡儿为了保存自由意志的观念,断言人的精神是与物理世界不同的东西,而不遵循物理世界的规律。以他的观点,人由两种成分组成,身体和灵魂。身体只不过是寻常的机器,但灵魂不服从科学定律。笛卡儿对解剖学和生理学非常感兴趣,并认为叫做松果体的位于脑中心的微小器官是灵魂的主要所在。他相信,松果体是所有思想形成之处,是我们自由意志之源泉。

人拥有自由意志吗?如果我们拥有的话,它在进化之树的何处发展而出?蓝绿藻或者细菌具有自由意志吗?抑或它们的行为是无意识的并处在科学定律的王国?是否只有多细胞有机体,或者哺乳动物才会有自由意志?我们也许会认为黑猩猩在大口咀嚼香蕉时,或者一只猫撕碎沙发时是运用自由意志,那么只有959个细胞构成被称作秀丽隐杆线虫的简单生物又如何呢?也许它从未想过:“那里就是我要去吃的味道讨厌的细菌。”可是它对食品也有明确的嗜好,要么满足于乏味的饭食,要么按照新近的经验去寻找更可口的东西。这是在运用自由意志吗?

“我认为你应该在第二步这里更明确些。”

尽管我们感到我们做什么都自有主意,我们对生物分子基础的理解表明,生命过程是由物理和化学定律制约的,因此也是像行星轨道那样是被确定的。新近的神经科学实验支持这样的观点:是我们肉体的大脑,依据已知的自然定律,而非存在于那些规律之外的某种作用,决定着我们的行动。例如,对进行非全麻脑外科手术的病人的研究发现,用电刺激脑部的适当区域,可以使病人产生移动手、臂或脚,或者嚅动嘴唇并且说话的意欲。如果科学定律确定了我们的行为,就很难想象自由意志如何生效,这样我们似乎仅仅是生物机器,而自由意志只不过是幻影而已。

在承认人的行为的确由自然定律确定之际,似乎得出如下结论也很合理,即:以如此复杂的方式并具有这么多的变量来确定结果,致使实际上不可能做出预言。为此人们会需要人体的一千亿亿亿个分子的每一个的初始态的知识,并且去解差不多同样数量的方程,那要花费几十亿年。对手要打你时,只怕有点来不及闪避。

因为用基础的物理定律去预言人的行为如此不切实际,我们采用所谓的有效理论。在物理学中,有效理论是一种框架,被创造来模拟某种被观察的现象,而不用仔细地描述所有的基本过程。例如,我们不能准确地解制约一个人体的每个原子与地球上的每个原子的引力相互作用的方程。但是对于所有实用的目的,一个人与地球间的引力只需寥寥几个数值,诸如人的总质量等,就可以描述。类似地,我们不能解制约复杂的原子和分子行为的方程,但我们发展了一种称为化学的有效理论,在未解释相互作用的每个细节的情形下,它提供化学反应中原子和分子如何行为的解释。在人的情况中,因为我们不能解确定我们行为的方程,所以我们利用人拥有自由意志的有效理论。研究我们的意志以及所引起的行为的是心理学。经济学也是有效理论,它基于自由意志的观念以及如下假设:人们估计可能的不同行动过程,并且选择最佳者。那个有效理论只能适度成功地预言行为,正如我们都知道的,这是因为决定经常是非理性的,或者是基于对选择后果的有缺陷的分析。所以世界才这么一团糟。

第三个问题是讨论既确定宇宙又确定人行为的定律是否是唯一的。如果你对第一个问题的回答是上帝创造定律,那么这个问题就变成上帝在选择它们上有无余地?不管是亚里士多德还是柏拉图,正如笛卡儿以及后来的爱因斯坦都相信的,自然的原理因出于“必然性”而存在,也就是说,因为它们是仅有的逻辑合理的规则。由于亚里士多德的自然定律的起源是逻辑的信条,他及其信徒觉得人们可以把那些定律“导出”,而不大关注自然实际上如何行为。这个原因,加上集中注意于为什么物体遵循规则而不在乎指明这些规则是什么,把他导向主要是定性的定律,这些定律经常是错误的,在任何意义上都证明没有多大用处,即使它们许多世纪以来在科学思想中占了统治地位。只是在很久以后,例如伽利略才敢于挑战亚里士多德的权威,并观察自然实际上的行为,而不是去考察纯粹“理性”说它应如何行为。

本书依据科学决定论的概念,它表明对第二个问题的答复是不存在奇迹或者自然定律的例外。我们还会回过头来深入地研究第一个和第三个问题,即定律如何出现,它们是否为仅有的可能定律。不过,我们首先在下一章中讨论自然定律所描述的究竟是什么东西。大多数科学家会说,它们是一个外在的实在的数学反映,这个外部世界独立于观察者而存在。但是,当我们深思自己观察周围世界并形成概念的方式之际,我们会邂逅如下问题:我们真有理由相信一个客观存在的实在吗?