在如此繁荣而活跃的时代,人类不断有更多的新想法涌现,这些须得发明新的表达方式加以标明和区分。

——托马斯·斯普拉特(1667)

一位乡村教师兼牧师在1604年写成了一本书,其冗长的标题是这样开头的,《字母排表:列举英语中的日用难词,为正确地书写和理解它们提供指导》。

接下来的文字进而说明了这本书想要达到的目的:

接下来的文字进而说明了这本书想要达到的目的:

运用普通英语单词进行解释,以造福和帮助小姐、妇人以及其他文化水平不高的人。

这样她们可以更容易、更确切地理解在聆听或阅读《圣经》和布道时遇到的许多难词,也可以培养足够的能力去自行使用这些词。

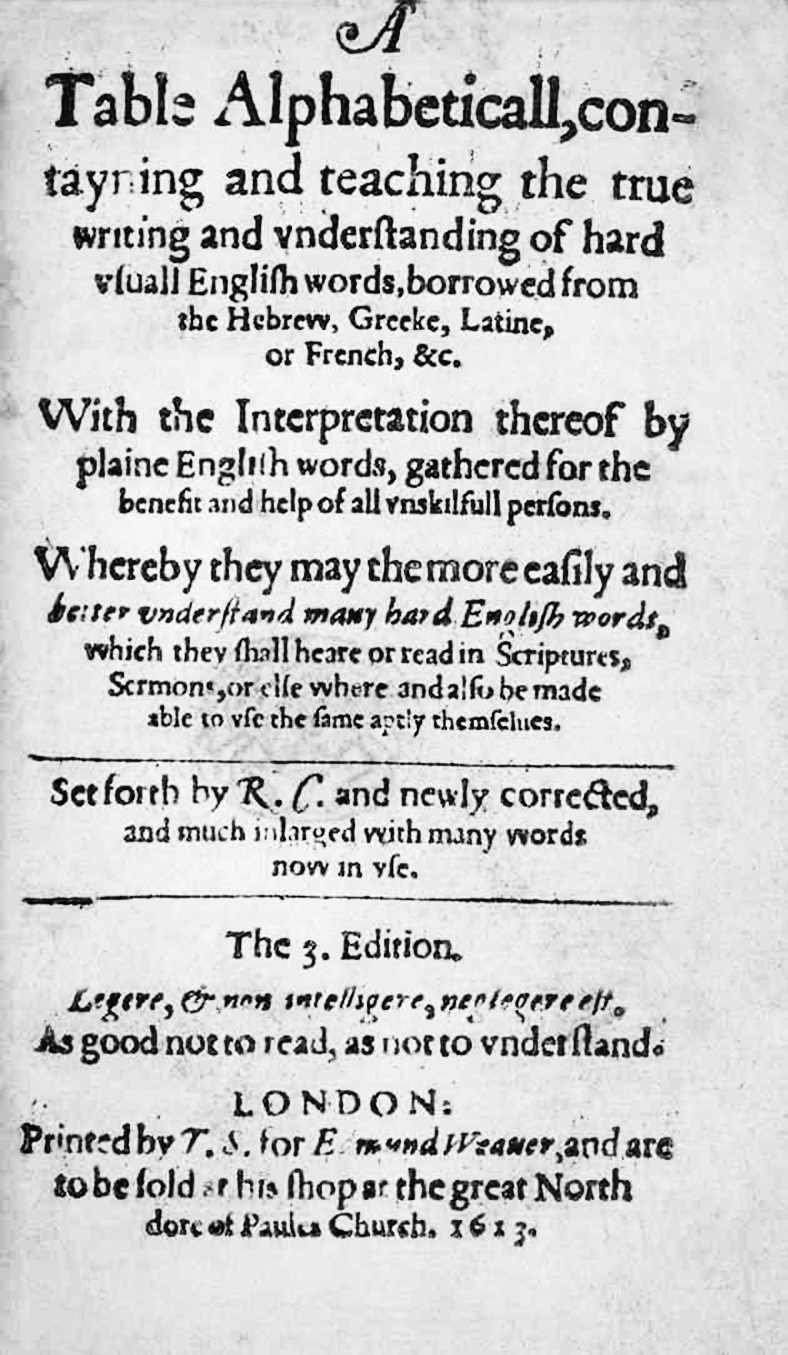

扉页上没有写作者罗伯特·考德里的名字,却写了一条拉丁文格言——“不理解不如不读”(Legere, et non intelligere, neglegere est),并使用了尽可能正式和精确的方式来描述出版商的位置,因为在当时address这个词还没有“地址”之义。

在伦敦出版,由 I. R.印制,埃德蒙·韦弗发行,其在圣保罗大教堂北大门的商铺有售。

即使在熙熙攘攘的伦敦街道上,商铺和住户在当时也不是通过地址编号来查找的。但字母表却有着固定的顺序(alphabet一词就是由前两个字母 alpha和 beta构成的),这个顺序从腓尼基人的时代就已经确定了下来,并经受住了后来所有的借用和演化历程。

考德里生活在一个信息贫乏的时代。不过,即便他当时有这样的概念,他也可能不会这样想。相反,他可能觉得自己身处于一个信息爆炸的过程之中,并还想对这个过程加以推动和组织。可是四个世纪以后,连他自己的生平都已经湮灭无闻。他的《字母排表》是信息史上的一座里程碑,可惜其首印版中仅有一本流传了下来。他的出生时间和地点都不详,据传可能是于16世纪30年代末出生在英格兰中部地区。尽管有教区记录簿,但是当时人们的生平几乎完全没有文献记载,无从考证。甚至连他的姓都没有一个确定的拼法(Cawdrey,Cowdrey,Cawdry)。这也难怪,在当时大多数名字都还没有一个公认的拼法,因为它们只是被说出来,而很少被写下来。

事实上,当时的人们几乎没有“拼法”(每个单词在书写时要采取固定的字母排列形式)的概念。仅以一本1591年出版的小册子为例,其中单词cony(兔子)就出现了多种拼法,如conny、conye、conie、connie、coni、cuny、cunny以及cunnie等。

在其他书中,还有更多不同形式。而考德里自己,在他声称“指导正确地书写”的著作的扉页上,前一句还写的是wordes,接下去一句里就写成了words。语言并不像一个单词仓库,用户无法从中随时“调出”现成的正确单词。相反地,口语词稍纵即逝,消失无踪。当单词被说出来时,人们无法将其在各种形式之间加以比较和衡量。而当人们将羽毛笔蘸饱墨水、准备在纸上写下一个单词时,他们每次都可以进行新的选择,选定一些自觉合适的字母组合来达成目的,只是这样的选择不一定每次都相同。随着印刷书的出现和普及,人们逐渐产生了这样一种感觉,即单词的书写形式理应是确定的。也就是说,只有一种拼法正确,其他的都是错误的。起初,这种感觉是潜意识的,但后来就进入了众人的意识当中。出版商于是自告奋勇担当起规范化的责任来。

在其他书中,还有更多不同形式。而考德里自己,在他声称“指导正确地书写”的著作的扉页上,前一句还写的是wordes,接下去一句里就写成了words。语言并不像一个单词仓库,用户无法从中随时“调出”现成的正确单词。相反地,口语词稍纵即逝,消失无踪。当单词被说出来时,人们无法将其在各种形式之间加以比较和衡量。而当人们将羽毛笔蘸饱墨水、准备在纸上写下一个单词时,他们每次都可以进行新的选择,选定一些自觉合适的字母组合来达成目的,只是这样的选择不一定每次都相同。随着印刷书的出现和普及,人们逐渐产生了这样一种感觉,即单词的书写形式理应是确定的。也就是说,只有一种拼法正确,其他的都是错误的。起初,这种感觉是潜意识的,但后来就进入了众人的意识当中。出版商于是自告奋勇担当起规范化的责任来。

《字母排表》(第三版)的扉页

源自日耳曼语的拼写(spell)一词,最初的意义是说话或出声。然后,它的意义演变成了朗读,特指那种缓慢地、逐个字母地朗读。再后,它的意义进一步延伸,大概在考德里的年代,开始具有了逐个字母书写的意义。最新的这个意义在当时是某种诗歌用语。耶稣会诗人罗伯特·索思韦尔(Robert Southwell),就在他遭受绞刑和裂刑不久之前,曾写道:“夏娃(Eva)反拼,圣母(Ave)显现。”而当一些教育界人士开始认真考虑拼写的概念时,他们将其称为“正确的书写”,或者借用希腊语,称其为“正字法”(orthography)。尽管在当时很少有人费心此事,但伦敦的一位学校校长理查德·马卡斯特却不惮烦琐编写了一本启蒙教材,标题是《初学入门第一部分[第二部分的内容不同],主要教授英语的正确书写方法》。该书出版于1582年,与罗伯特·考德里的著作一样,它附上了对出版商地址的详细说明:“由伦敦鲁德门附近布莱克法尔的托马斯·沃特罗利尔出版。”他在书中列出了大约八千个单词,并提出了编纂一本词典的愿望:

有一件事在我看来非常值得赞扬,并且不仅值得赞扬,也同样有利可图,那就是让某个既富有学识,而同时又勤勤恳恳的人,将我们所用英语中的所有单词集合起来……编成一本词典。这样做,除了在提供每个单词(按字母表顺序排列)的正确写法之外,还能向我们展示它们所具有的内在力量和正确用法。

他还发现了做这件事的另一个动力:商业和交通的迅速发展,使得人们与其他语言的接触多了起来,这促使人们意识到英语只是诸多语言中的一种。马卡斯特写道:“外国人和外族人对于我们文字的不确定性以及我们拼写的随意性确实感到十分惊奇。”从此以后,语言再也不像空气那样看不见摸不着了。

当时,世界上只有约五百万人说英语(此为粗略估计,1801年以前没有人曾尝试对英格兰、苏格兰或爱尔兰的人口作过统计),而其中只有约一百万人会读写。但在当时世界上的所有语言中,英语已经是最多变、最多态、最多源的了。英语的历史始终伴随着外来语的侵蚀和充实。它最古老的核心词汇,也就是那些被认为最基础的单词,来源于盎格鲁人、撒克逊人、朱特人,这些日耳曼民族在公元五世纪时跨过北海进入英国,赶走了原来定居的凯尔特人。凯尔特语并未在盎格鲁–萨克逊语中留下多少痕迹,维京入侵者倒是带来了更多源于古诺斯语和古丹麦语的单词,如egg、sky、anger、give、get等。拉丁语经由基督教传教士的引介而进入英语。这些传教士所使用的罗马字母也取代了先前在欧洲中部和北部流传甚广的北欧古文字母。然后接踵而至的,是法语的影响。

影响(influence)这个词,在罗伯特·考德里的词典中意为“涌入”。在语言上,诺曼人的征服更像是一场洪流涌入。在公元纪年的第二个千年,底层的英国农民在继续饲养cows(母牛)、pigs(猪)和oxen(公牛)(这些词源自日耳曼语),而上层阶级则开始享用 beef(牛肉)、pork(猪肉)和 mutton(羊肉)(这些词源自法语)。到了中世纪,法语和拉丁语词根已经在英语常用词汇中占据了不止半壁江山。而随着知识分子开始有意识地从拉丁语和希腊语中借用单词来表达英语中原先没有的概念,外来词的数量越来越多。考德里对这种做法感到不悦,他抱怨道:“有些人对于外国化的英语趋之若鹜,却把他们母亲的语言丢到九霄云外。如果他们的母亲还健在的话,恐怕已经听不懂她们子女的谈话内容了。这些人真该被起诉,罪名就是假冒标准英语。”

在考德里的词典面世四百年后,约翰·辛普森(John Simpson)开始重新挖掘考德里的生平事迹。辛普森从某种意义上可以说与考德里一脉相承,因为他正在主持编辑一本更大的词典——《牛津英语词典》。在面容白晳、温文尔雅的辛普森看来,考德里生性固执,不善妥协,甚至有点喜欢挑衅。这位乡村老师先是被授以执事的圣职,而后在清教运动开始兴起的动荡时期成为当地英国国教会的教区长。但他同情清教的倾向给他惹来了不少麻烦。他似乎曾由于“不遵从”一些天主教遗留的圣礼,比如“在洗礼时画十字,在婚礼上交换戒指”而被定罪。身为一名乡村牧师,他却对向主教和大主教们摧眉折腰毫无兴趣。他那些宣扬平等思想的布道,自然也不受教会的欢迎。“有一个消息在秘密流传,认为他在讲坛上传播错误思想,并对公祷书颇有不敬之词……他已被认定为危险人物,若允许他继续如此布道,将使人们受到异端思想的侵蚀。”

随后考德里被解除了教区长的职务,并被取消了津贴。他连续几年为此案鸣不平,但最后无果而终。

随后考德里被解除了教区长的职务,并被取消了津贴。他连续几年为此案鸣不平,但最后无果而终。

长期以来,他一直在孜孜不倦地搜集(“collect,聚集”)单词。他曾出版过两本指南性著作,其中一本是关于教理(“catechiser,传授基督教的教义”),另一本则是有关良好家庭的行为规范

。而在1604年,他写了本迥然不同的书——仅包含一个词汇表,并附有简要的定义。

。而在1604年,他写了本迥然不同的书——仅包含一个词汇表,并附有简要的定义。

为什么考德里要写这本词汇书?辛普森解释说:“我们可以看出,他一直致力于维护英语的简洁性,甚至到了顽固的地步。”被解除职务后,他仍然在布道,只不过这回,他是向布道者布道。考德里在书的前言中这样说道:“那些由于地位和职业的关系而需要向普罗大众发表公开演说的人(尤其是牧师),需要被告诫若干事项。”考德里告诫他们,“千万不要借用外国语”,“花点心思去使用常见的词来说话,只有这样,才能让大多数未受过教育的人听得懂”,并且最重要的是,不能说话像个外国人。

有些出过远门的绅士,回到家乡以后,除了爱穿外国的奇装异服四处招摇外,还喜欢在说话时夹杂外语。比如最近从法国归来者,就满口带法国腔的英语,并且也居然不以为耻。

考德里并没有打算列出所有单词。到了1604年,威廉·莎士比亚已经完成了他的大部分剧作,他所用的词汇量有近三万之巨,但其中很多词无论是考德里还是其他人都用不到。考德里既不想在最常用的单词上费心,也不想处理那些非常学究气或法语化的单词,他仅仅列出了那些“日用难词”,也就是那些有一定难度、需要加以解释,但仍然“适合日常使用”且“能让所有人理解”的单词。这样的单词他编纂了两千五百多个。他知道,其中有很多单词是从希腊语、法语和拉丁语中派生而来(“derive,取自某物”),因而他为这些单词加上了标记。考德里的著作就是第一本英语词典,不过dictionary(词典)一词并未包含在内。

尽管考德里并未在书中明确引用权威资料,但他的确借鉴了别人的成果。他对于外来语和爱穿外国奇装异服的绅士的评论就照抄自托马斯·威尔逊(Thomas Wilson)的成功之作《修辞的艺术》(The Arte of Rhetorique)。

而对于单词本身,他找到了几个来源(“source,水波,或喷涌水流”)。他大约一半的单词来自一本教授识字的启蒙教材《英语教师必备》。其作者是埃德蒙·库特,该书首次出版于1596年,之后被广泛翻印。库特声称,学校教师用了这本书以后,教一百个学生的速度比不用这本书时教四十个学生还要快。他还解释了教人识字的益处:“这么一来,更多的知识将被带到这片土地上,买书的人也会比先前更多。”

而对于单词本身,他找到了几个来源(“source,水波,或喷涌水流”)。他大约一半的单词来自一本教授识字的启蒙教材《英语教师必备》。其作者是埃德蒙·库特,该书首次出版于1596年,之后被广泛翻印。库特声称,学校教师用了这本书以后,教一百个学生的速度比不用这本书时教四十个学生还要快。他还解释了教人识字的益处:“这么一来,更多的知识将被带到这片土地上,买书的人也会比先前更多。”

库特的书中有一个长长的词汇表,考德里便顺手牵羊了。

库特的书中有一个长长的词汇表,考德里便顺手牵羊了。

考德里应当按照字母表顺序来排列所有单词,这一点并非不言而喻。他明白,即使是受过教育的读者,也不能指望他们非常熟悉字母表顺序,所以他准备为此写一小段使用说明。但令他为难的是,是以逻辑和语义来描述字母表顺序,还是以分步式的操作(某种算法)来描述呢?最后他这样写道(这段话同样是从库特的书中大段抄来的):

您必须掌握字母表,包括字母在其中的顺序(最好是能不借助书)以及每个字母在其中的大致位置(比如 b 靠近开头,n 居于中央,而 t则位于末尾)。如果你想查阅的单词是以a打头,你就从表的开头开始查阅;如果是以 v打头,你就从后面翻起。同样,如果你想查阅的单词以ca打头,那就在字母c的开头找起,但若是cu,则从该字母的末尾找起。依此类推。

要解释清楚颇不容易。多明我会修士热那亚的约翰·巴布斯(Johannes Balbus of Genoa)在其1286年的著作《拉丁语语法大成》(Catholicon)中也曾尝试过这项解释工作。巴布斯自以为,是他发明了字母表顺序,而他写的说明也相当难懂:“举个例子,我现在想要讨论amo和bibo这两个词,那么我将把对于amo的讨论放在bibo之前,因为a是amo的首字母,b是bibo的首字母,而在字母表中a在b 之前。”然后他不厌其烦地举出了一长串类似例子,并总结说:“所以我恳求各位亲爱的读者,请不要把我的辛劳以及这种顺序弃若草芥。”

最早的按字母表顺序排列的列表出现在公元前 250年左右,出现在亚历山大港的纸莎草文本中。坐落在那里的大图书馆看起来至少使用了一些类似于字母表的机制来组织它的藏书。这种人为排序机制的必要性只有在已有大量数据而又尚未以其他方式排序时才会产生,同时按字母表顺序排序的可能性也只有在该语言拥有一个字母表时才会出现。所谓字母表,就是一个离散的小型符号集,有其约定俗成的排列顺序(“abecedarie,字母的前后顺序,或使用字母的人”)。但即便在当时,这种机制在人们看来是不自然的,因为它迫使读者将信息从单词的意义中剥离出来,把单词严格地视为字符串,集中精力于单词的字母组合上。此外,按字母表顺序排列,这其中包含了一对互逆的过程:生成一个有序列表并从中查阅条目,也就是排序和查找。无论哪个过程都是层层递归的(“recourse,往回,返回”)。这其中最基本的操作是一个“大于或小于”的二元判断。该操作先在单词打头的字母上执行,然后作为嵌套的子过程又在下一个字母上执行,并(用考德里的话说)“依此类推”。这样做的效率惊人,因为这种机制可以很容易地扩展到任意规模,并且宏观结构和微观结构一模一样。一个人只要掌握了字母表顺序,就可以丝毫不差地在一个包含了无论是一千个还是一百万个单词的列表中定位到任意条目,而且在查找过程中无需了解有关单词的意义。

直到1613年,首份按字母表顺序编排的目录才被制作出来。这份目录不是印刷品,而是两小本手抄本,供牛津大学的博德利图书馆使用。

而首份大学图书馆目录在二十年前的荷兰莱顿市就已经出现,但它是按主题排列,用作书架陈列记录(藏书数量约四百五十本),并没有按字母表顺序编排的索引。因此,考德里可以确信一点:他的目标读者,也就是那些在17世纪初能识字且会买书的英国人中,有很多人可能活了一辈子也没见过任何按字母表顺序编排的数据集。

而首份大学图书馆目录在二十年前的荷兰莱顿市就已经出现,但它是按主题排列,用作书架陈列记录(藏书数量约四百五十本),并没有按字母表顺序编排的索引。因此,考德里可以确信一点:他的目标读者,也就是那些在17世纪初能识字且会买书的英国人中,有很多人可能活了一辈子也没见过任何按字母表顺序编排的数据集。

事实上,其他许多更自然的单词排序方式出现在前,并且延续了很长时间。在中国,许多个世纪以来与词典性质最接近的是《尔雅》一书。该书作者佚名,成书年代不详,但很可能出现在公元前三世纪左右。它按照意义将其中的两千多个条目归入不同的主题,包括释亲、释宫、释器、释天、释地、释草、释木、释虫、释鱼等。埃及人则将其单词按哲学或教育原则加以组织,阿拉伯人也是如此。这些列表组织的其实不是单词本身,而是整个世界,也就是单词所代表的事物。在考德里之后一个世纪,德国哲学家和数学家戈特弗里德·威廉·莱布尼茨就明确区分了这两者:

顺便一提,所有事物和行为的单词或名称都可以用两种方式纳入到一张列表中去:或按照其字母表顺序,或按照其本质……前者是从词到物,后者则是从物到词。

按主题排列的列表启发思考,不够完美却富有创意,而按字母表顺序排列的列表则机械、高效,还可以自动化。从按字母表顺序排列的角度看,单词无非就是一枚枚硬币,可以将其分别投入不同的投币口。实际上,就是把它们当成一个个数字也未尝不可。

当然,意义是以单词释义(definition)的方式进入词典的。考德里参照的重要模型是那些用来翻译的词典,尤其是1587年由托马斯·托马斯(Thomas Thomas)编纂的《拉英词典》(Dictionarium)。双语词典的目的比单语词典的更为明确,毕竟将拉丁语转换成英语有其价值,而将英语翻译成英语似乎就难以理解了。然而在这里,释义是关键所在,因为考德里明确提出的目的是要帮助人们理解和运用难词。我们可以明显看出,他在着手编写释义时是心怀警惕的,对于这些释义的可靠性他也并不十分确信。意义甚至比拼写更善变。在考德里看来,定义针对的是物,而非单词本身:“define,清楚地说明某物为何物。”需要定义的是这个丰富多样的现实。而解释(interpret)的意义是“打开,简化,以揭示某物的含义和意义”。对他而言,物与词的关系,就好比物体与其影子的关系。

其他相关的概念也还欠成熟:

figurate,描绘,呈现,或模仿

type,举例、描绘、描述某物

represent,清晰地表达、展现某物

比考德里稍早的同时代人拉尔夫·利弗自己发明了一个新词:“saywhat,通常与‘释义’混为一谈,但它说明的是某物到底是什么,因而专门提出一个说法似乎更为妥当。”

不过,这个词并没有流行开来。又过了几乎整整一个世纪,期间历经了考德里及其后继者之手,“释义”一词的现代意义才逐渐变得清晰起来。约翰·洛克在1690年这样写道:“所谓释义,就是使用字词来让别人理解被定义条目所代表的观念。”

不过,这个词并没有流行开来。又过了几乎整整一个世纪,期间历经了考德里及其后继者之手,“释义”一词的现代意义才逐渐变得清晰起来。约翰·洛克在1690年这样写道:“所谓释义,就是使用字词来让别人理解被定义条目所代表的观念。”

在这里,洛克仍然是从操作的角度出发。释义是一种交流:让别人理解,传递信息。

在这里,洛克仍然是从操作的角度出发。释义是一种交流:让别人理解,传递信息。

考德里从他借鉴的来源中借用了许多单词的释义,并对其加以组合和改造。在很多情况下,他直接以一个词解释另一个词:

orifice,口

baud,妓女

helmet,头戴部件

而对于一小类单词,他采用了一种特殊的解释方法,就是使用一个略语k,“表示一种(a kind of)”。不过,究竟是哪种,他认为这已经超出了他这本书的讨论范围。例如:

crocodile,一种野兽

alablaster,一种石头

citron,一种水果

但仅仅用一个词解释另一个词,不论是同义关系还是种属关系,对于词典编纂者来说,还远远不够。一种语言中单词之间的关系错综复杂(“chaos,一堆混乱的大杂烩”),这种线性的解释方法根本无法完全应付。所以有时候,考德里会尝试使用一个或多个额外的同义词,采用三角定位法来下定义:

specke,标志,或标记

cynicall,粗鲁,好唱反调

vapor,水汽,空气,热气

而对于其他表示概念和抽象的单词,因其与感性认识距离更远,考德里需要另寻别的解释方法。他逐渐摸索出了一种方法,即以平实且尽量精练的语言描述给他的读者。我们可以从中看到他的为难之处,一方面他既要理解某些单词,另一方面还要将他的理解表达出来。

gargarise,来回搅动口中的一些液体,来清洗口腔和喉咙

hipocrite,一个人在衣着服饰、行为举止方面装作另一个人,而他实际上不是

buggerie,男性之间或男性与兽之间的交接

theologie,关于神圣存在的科学,关于永享神的庇佑的科学

其中最棘手的包括那些新科学中出现的技术名词:

cypher,一个圆形的数字,本身没有数值,但可用来构成数,并可让其他数字具有更大的数值

horizon,一个圆,将天一分为二,另一半我们是什么也看不到的

zodiack,天上的一个圆,上面排列着十二宫符号,并且太阳在上面运行

不仅是单词,知识也在不断变化,而语言也在时刻进行自我反思。因此,即便在考德里从库特和托马斯那里照抄东西的时候,从根本上说,他还是在孤军奋战,并没有任何权威可供他咨询。

考德里列出的日用难词之一是科学(“science,知识,或技能”)。在当时,科学作为一种探寻自然界及其规律的社会制度还尚未出现,但这时的自然哲学家们已经开始产生对于字词的本质及其意义的特殊兴趣。他们需要比已有的字词更贴切的用语。当伽利略将他的望远镜首次对向太空,并于1611年发现太阳黑子以后,他立刻预见到这毫无疑问会引发争议,因为一直以来太阳被视作纯净之物的典范。他也意识到,倘若不首先解决一个语言问题,科学便无法前进:

事实上,人们一直以来称太阳为“最纯净最清澈之物”,只是因为在它上面尚未发现阴影或不洁之物。而现在,它向我们展示出它不完全是纯净的,而是有斑点,那么我们为什么不应该把它称为“有斑点的不纯净之物”呢?名字和属性必须与事物的实质相符,而不是让实质与名字相符,因为物在先,而名在后。

当艾萨克·牛顿开始着手他的伟大事业时,他首先遇到的问题是一些重要概念缺乏明确的定义。对此,他一开始施了个障眼法:“我不去定义时间、空间、位置和运动,因为这些都是众所周知的。”

但实际上,定义这些用语正是他的目的所在。在当时,重量和量度没有统一的标准,而且重量和量度本身就是含混不清的用语。拉丁语似乎比英语要可靠些,因为它较少在日常使用中被滥用,但它也缺少很多必要的概念。牛顿的原始笔记揭示了在其成品中看不到的推敲琢磨。他尝试过像物质的量(quantitas materiae)这样的用语。这个概念如果让考德里来解释的话,未免太过艰难,因为他对于物质的定义只是:“materiall,具有一些质量或重要性。”而牛顿自己将这个用语定义为:“可由其密度和体积共同得出。”他进一步指明:“此后提到物体或质量,我指的都是这个量。”可见,没有一个恰当的用语,他就寸步难行。其他的,如速度、力、重力,在当时也没有适当的定义。它们无法以互相解释的方式加以定义,也没有一种可见的存在能让人用手指出,更没有一本书可供查阅。

但实际上,定义这些用语正是他的目的所在。在当时,重量和量度没有统一的标准,而且重量和量度本身就是含混不清的用语。拉丁语似乎比英语要可靠些,因为它较少在日常使用中被滥用,但它也缺少很多必要的概念。牛顿的原始笔记揭示了在其成品中看不到的推敲琢磨。他尝试过像物质的量(quantitas materiae)这样的用语。这个概念如果让考德里来解释的话,未免太过艰难,因为他对于物质的定义只是:“materiall,具有一些质量或重要性。”而牛顿自己将这个用语定义为:“可由其密度和体积共同得出。”他进一步指明:“此后提到物体或质量,我指的都是这个量。”可见,没有一个恰当的用语,他就寸步难行。其他的,如速度、力、重力,在当时也没有适当的定义。它们无法以互相解释的方式加以定义,也没有一种可见的存在能让人用手指出,更没有一本书可供查阅。

至于罗伯特·考德里,他在历史上留下的最后踪迹是于 1604 年出版的著作《字母排表》。没人知道他是哪一年去世的,也没有人知道这本书印了多少册,因为没有记录(“records,用于备忘的书面记录”)可查。首印版中仅有一本流传了下来,收藏于牛津大学博德利图书馆,其他的全都失传了。1609年,这本书出版了第二版,由考德里的儿子托马斯作了些微增补(扉页上的“作了大量扩充”是不实之词)。然后在 1613年和 1617年分别出版了第三版和第四版以后,它就此绝版。

这本书相较于另一本新辞典,难免相形见绌,这就是收录了多一倍词汇的《英语释讲:以各种分析、描述和论述解释我们语言中最难的词》(An English Expositour)。其编纂者约翰·布洛卡(John Bullokar),与考德里一样,也没有留下太多的历史记录。

只知道他是位医生,在奇切斯特住过一段时间,生卒年份不详。据说,他曾于1611去过伦敦,并在那里看到过一只死鳄鱼。更多的信息,就无从知晓了。他的《英语释讲》于1616年初次出版,并在接下来的几十年里数次再版。接着在 1656 年,一位伦敦的律师托马斯·布朗特(Thomas Blount)出版了他的《词汇注释:或称词典,为英语中源自其他语言的难词提供解释》(Glossographia)。布朗特的词典列出了一万一千多个单词。他发现其中有很多是新词,一些经由商业和贸易活动传到伦敦,比如:

只知道他是位医生,在奇切斯特住过一段时间,生卒年份不详。据说,他曾于1611去过伦敦,并在那里看到过一只死鳄鱼。更多的信息,就无从知晓了。他的《英语释讲》于1616年初次出版,并在接下来的几十年里数次再版。接着在 1656 年,一位伦敦的律师托马斯·布朗特(Thomas Blount)出版了他的《词汇注释:或称词典,为英语中源自其他语言的难词提供解释》(Glossographia)。布朗特的词典列出了一万一千多个单词。他发现其中有很多是新词,一些经由商业和贸易活动传到伦敦,比如:

coffa 或cauphe,一种在土耳其人和波斯人中流行的饮料(最近传入我国),色黑、醇厚、味苦,从同名、同性质的浆果中提取而来,被认为味道上佳,且有益健康,据说可以排遣忧郁。

另一些则是土生土长,如“tom-boy,上蹿下跳如同男性的少女或姑娘”。他好像已经意识到,自己瞄准的是个移动靶。他在前言中写道,词典编纂者的“工作没有尽头,因为我们的英语具有每天都在变的特性”。布朗特给出的释义比起考德里的要详尽得多,并且他还试图提供词源信息。

无论是布洛卡还是布朗特,都没有怎么提到考德里,在当时他已经被遗忘了。而在 1933年,在最伟大的词典《牛津英语词典》(Oxford English Dictionary,以下简称OED)出版之际,第一版的编辑们却向他那本“薄薄的小册子”致以了敬意。他们称之为“最初的橡籽”(“akecorne,一种水果”),OED这棵参天橡树正是从这粒种子成长而来的。

《字母排表》问世后四百零二年,国际天文联合会投票宣布将冥王星(Pluto)排除出行星行列,约翰·辛普森必须就此快速作出决定。当时他及其在牛津的词典编纂组正在处理以P开头的单词,如pletzel(一种犹太人传统小吃)、plish(水溅声)、pod person(缺乏个性的人)、point-and-shoot(自动对焦)和 polyamorous (多重伴侣关系的)等新词在此次新加入了OED。事实上,Pluto这个词条本身就是相对比较新的。这颗行星直到1930年才被发现,已经赶不上OED的第一版。一开始为它提议的名字是Minerva(密涅瓦),但这随即被否决了,因为已经有了一颗小行星叫这个名字。从命名的角度看,天上已经快拥挤不堪了。Pluto一名后来是由薇妮提亚·巴尼(Venetia Burney),一位当年只有十一岁的牛津居民提出的。OED及时在第二版中加进了Pluto这个词条:“1.太阳系的一颗小型行星,位于海王星的轨道之外……2.一只卡通狗的名字,它首次出现在沃尔特·迪斯尼公司于1931年4月发行的《捕驯鹿》中。”

“我们十分不情愿被动地作出大的修改。”

虽然辛普森这样说,但他几乎没有选择余地。Pluto与迪斯尼相关的意义比起该词的天文学意义业已证明要稳定得多,因为冥王星已经被降格成“矮行星”。这不可避免会波及 OED:冥王星被从名词planet的3.a义项(行星)的列表中移除,词条Plutonian也进行了修订[这里请勿将其与pluton(深成岩体)、plutey(富豪)或plutonyl(钚酰)相混淆]。

虽然辛普森这样说,但他几乎没有选择余地。Pluto与迪斯尼相关的意义比起该词的天文学意义业已证明要稳定得多,因为冥王星已经被降格成“矮行星”。这不可避免会波及 OED:冥王星被从名词planet的3.a义项(行星)的列表中移除,词条Plutonian也进行了修订[这里请勿将其与pluton(深成岩体)、plutey(富豪)或plutonyl(钚酰)相混淆]。

辛普森是《牛津英语词典》的第六位总编辑,对于前辈总编辑的名字他如数家珍:“默里、布拉德利、克雷吉、奥尼恩斯、伯奇菲尔德,可谓屈指可数。”他认为自己维护的不只是 OED的传统,同时也是英语词典编纂经由塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)

一直回溯到考德里的传统。詹姆斯·默里(James Murray)在19世纪建立了一种基于索引卡片(长15厘米、宽10厘米)的工作方法。直到现在,辛普森的书桌上还时刻会有上千张这样的纸片,而在咫尺之遥的地方更有数百万张之多,它们装满了金属文件夹和木制收储箱,其中许多的墨迹甚至可以追溯到一个多世纪前。不过,单词卡片毕竟过时了,已经成为人们所谓的“树件”(treeware)。这个词新近被 OED收录,其释义为“计算机行业俚语(常为幽默用法),相对于电子形式的纸质印刷品”。其他的,如blog(博客)在2003年被收录, dot-commer(受雇于互联网公司的人)在 2004年被收录,cyberpet(虚拟宠物)在2005年被收录,Google作为动词(用Google搜索引擎搜索)在2006年被收录。辛普森自己就经常Google。在他的书桌上,除了单词卡片以外,还有着一根连入英语神经系统的导线。通过这根导线,他可以即时连接上由遍布全球的业余词典编纂者构成的网络,并访问一组庞大的、互相关联的数据库,这些数据库的内容日益增加,正一点点逼近将以前所有文本都收录其中的理想。当词典遇上了互联网,两者都将面貌一新。无论辛普森多么热爱OED的渊源和遗产,也不论他愿意与否,他都正在引领一场革命,改变着OED——它是什么,知道什么,视野如何。考德里是孤军奋战,辛普森则是处于网络之中。

一直回溯到考德里的传统。詹姆斯·默里(James Murray)在19世纪建立了一种基于索引卡片(长15厘米、宽10厘米)的工作方法。直到现在,辛普森的书桌上还时刻会有上千张这样的纸片,而在咫尺之遥的地方更有数百万张之多,它们装满了金属文件夹和木制收储箱,其中许多的墨迹甚至可以追溯到一个多世纪前。不过,单词卡片毕竟过时了,已经成为人们所谓的“树件”(treeware)。这个词新近被 OED收录,其释义为“计算机行业俚语(常为幽默用法),相对于电子形式的纸质印刷品”。其他的,如blog(博客)在2003年被收录, dot-commer(受雇于互联网公司的人)在 2004年被收录,cyberpet(虚拟宠物)在2005年被收录,Google作为动词(用Google搜索引擎搜索)在2006年被收录。辛普森自己就经常Google。在他的书桌上,除了单词卡片以外,还有着一根连入英语神经系统的导线。通过这根导线,他可以即时连接上由遍布全球的业余词典编纂者构成的网络,并访问一组庞大的、互相关联的数据库,这些数据库的内容日益增加,正一点点逼近将以前所有文本都收录其中的理想。当词典遇上了互联网,两者都将面貌一新。无论辛普森多么热爱OED的渊源和遗产,也不论他愿意与否,他都正在引领一场革命,改变着OED——它是什么,知道什么,视野如何。考德里是孤军奋战,辛普森则是处于网络之中。

英语这门现在全球有十多亿人在说的语言,已经进入了一个急剧变动的时期,呈现给那些在牛津办公室内工作的词典编纂者的面貌既波澜壮阔,又与其有着千丝万缕的联系。一方面,他们所监听的语言正变得不受控制、形态万千:讯息和话语犹如一个巨大的云团,不断旋转、扩大;报纸、杂志和宣传册,菜单和商业备忘录,互联网新闻组和聊天室会话,电视、无线电广播和留声机唱片,各种形式不一而足。而另一方面,词典本身已经获得了类似纪念碑的地位,卓越而权威。它对自己试图观察的语言施加了影响,并且不情愿地扮演起权威的角色来。对此,词典编纂者可能会回想起安布罗斯·比尔斯在一个世纪前对词典所下的嘲讽性释义:“dictionary,一种恶毒的文学工具,用以抑制语言的发展,使它变得僵化呆板。”

尽管如今词典编纂者已经一再强调,他们不会冒昧(或屈尊)地去否定任何特定的用法或拼法,但有一个雄心壮志他们却无法弃之不顾,那就是达到收录完备的目标。他们想收录每一个单词:习语和委婉语,宗教的和世俗的,已死的和现存的,标准英语和街头粗话,无所不包。虽然这只是一个理想,毕竟时空的限制始终存在,并且追根究底的话,什么才算一个单词的问题也将会变得难以回答,但在可能的范围内,OED还是努力成为对于英语的完整记录和完美写照。

尽管如今词典编纂者已经一再强调,他们不会冒昧(或屈尊)地去否定任何特定的用法或拼法,但有一个雄心壮志他们却无法弃之不顾,那就是达到收录完备的目标。他们想收录每一个单词:习语和委婉语,宗教的和世俗的,已死的和现存的,标准英语和街头粗话,无所不包。虽然这只是一个理想,毕竟时空的限制始终存在,并且追根究底的话,什么才算一个单词的问题也将会变得难以回答,但在可能的范围内,OED还是努力成为对于英语的完整记录和完美写照。

词典为文字的持久性提供了正式认定,它表明一个字词的意义来自于其他的字词。这意味着,所有的字词聚集到一起,就可以形成一种互相关联的结构,因为所有的字词都是由其他的字词来定义的。这种现象在口语文化中并不存在,因为在那里语言是不可见的。只有当印刷术以及词典使语言成为一个个凸起的字符,可以被细细查看时,人们才能逐渐意识到字词的意义是互相依存,甚至是循环定义的。这时字词必须被当作字词来看待,不同于所代表的事物,代表的只是其他字词。在20世纪,随着逻辑学的深入发展,这种循环定义的潜在可能性就成为了一个问题。路德维希·维特根斯坦就抱怨道:“为了给出解释,我本该使用一种完全的语言(而不是某种预备性的、临时性的语言)。”这呼应了三个世纪前牛顿的不满,只是现在的问题更为复杂,因为牛顿想要的是利用字词来探索自然规律,而维特根斯坦想要的则是利用字词来谈论字词:“当我谈论语言(词、句子等)时,我必须使用日常语言来谈。这种语言对我们想要说的内容来说是否有些过于粗糙、过于形体化呢?”

的确如此。更糟的是,语言还总是处在变化之中。

的确如此。更糟的是,语言还总是处在变化之中。

1900年,詹姆斯·默里在谈及这门语言与这本词典时说道:“英语词典,正如英国宪法一样,不是哪一个人或哪一个时期的创造,而是随着时间缓慢发展起来的。”

第一版在1928年出版时的名字叫《按历史原则编纂的新英语词典》(A New English Dictionary on Historical Principles),到 1933 年重印时才全部改名OED。它在当年是篇幅最为庞大的鸿篇巨制之一,共收录了 414 825 个词条,分为分量沉重的十大卷。1928年,它被作为礼物献给了当时在位的英国国王乔治五世和美国总统卡尔文·柯立芝。词典的编纂工作历时数十年,期间默里本人已经去世,甚至在各卷还在装订时它就被认为已经过时了。虽然后来又出了几卷增订本,但是直到1989年,才出了第二版。第二版有二十卷,两万两千页,重达125斤。第三版则完全不同。它毫无重量,仅存在于数字空间,恐怕以后也再不会与墨水和纸张有什么关系了。从2000年开始,全部内容的修订结果开始以在线形式呈现,按季度更新,每次更新包含数千个修订过的词条以及数百个新词。

第一版在1928年出版时的名字叫《按历史原则编纂的新英语词典》(A New English Dictionary on Historical Principles),到 1933 年重印时才全部改名OED。它在当年是篇幅最为庞大的鸿篇巨制之一,共收录了 414 825 个词条,分为分量沉重的十大卷。1928年,它被作为礼物献给了当时在位的英国国王乔治五世和美国总统卡尔文·柯立芝。词典的编纂工作历时数十年,期间默里本人已经去世,甚至在各卷还在装订时它就被认为已经过时了。虽然后来又出了几卷增订本,但是直到1989年,才出了第二版。第二版有二十卷,两万两千页,重达125斤。第三版则完全不同。它毫无重量,仅存在于数字空间,恐怕以后也再不会与墨水和纸张有什么关系了。从2000年开始,全部内容的修订结果开始以在线形式呈现,按季度更新,每次更新包含数千个修订过的词条以及数百个新词。

当年考德里非常自然地从字母A着手进行他的工作,1879年詹姆斯·默里也照此行事,可是辛普森却选择了从M起步,因为他对A打头的词条质量心存疑虑。业内人士很早就认识到,印刷本的OED并非是天衣无缝的杰作。位置靠前的字母打头的词条仍然带有默里早期摸索时的不成熟。“基本上,他来到这里,整理完他的手提箱后就开始工作了。”辛普森说,“他们花了很长时间才梳理清楚编辑方针等,所以如果我们从A着手的话,就会使工作难上加难。我认为他们开始走上正轨是在……要我说是D,但默里总是说E是做得最烂的一个字母,因为他的助手亨利·布拉德利(Henry Bradley),就是从E开始工作的。默里一直都说他做得很差。所以我们就想,从G和H开始总比较安全了吧。但当你从G和H开始时,紧接着就是词条数量较少的I、J和K了。因此我们想,那不如从那之后再开始吧。”

2000年春,从M到mahurat的头一千个词条被放到了网上。一年以后,词典编纂者们的进度达到了以 me 开头的词条,比如 me-ism(自我中心主义)、meds (药品)、medspeak(医用行话)、meet-and-greet(正式接待和迎客),以及一堆位于media词条中的组合词(media baron、media circus、media darling、media hype、media-savvy)和mega-词条中的组合词(megapixel、megabitch、megadose、megahit、megatrend)。现如今,英语不再是一门在一个小岛上由寥寥五百万居民(其中大多数为文盲)所使用的语言了。OED在逐个字母修订已有词条的同时,也开始随时吸纳出现的新词,因为按字母表顺序整理新词已变得不切实际。于是2001年的一次更新中就囊括了如 acid jazz(迷幻爵士)、Bollywood(宝莱坞)、channel surfing (频繁换台)、double-click(鼠标双击)、emoticon(表情符号)、feel-good factor(感觉良好因素)、gangsta(黑帮成员)、hyperlink(超链接)等新词。而Kool-Aid之所以被视作一个新词,并不是因为OED觉得应当把商标名称也收录进来(最初的Kool-Ade冲剂饮料在1927年就申请了美国专利),而是因为有一种特殊用法已经无法视若无睹了:“to drink the Kool-Aid:表示无条件的服从和忠诚。”自 1978年在圭亚那人民圣殿教教徒饮用添加了氰化物的饮料而集体自杀的事件发生后,这个表达逐渐流行开来,而这也反映了通信全球化的程度之深。

当然,这些在牛津的词典编纂者们,可不是被时尚牵着鼻子走的奴隶。作为规定,一个新词需要有存活五年时间的确凿证据才允许被收录进来。每个被提议的新词都得经过认真彻底的审查。收录一个新词可是一件十分严肃的事情,它必须是得到了普遍使用,而不是只限于其发源的领域。尽管OED具有全球性,会从各个讲英语的地区挑选单词,但它并不愿意收录当地昙花一现的词语。单词一旦被收录,就不会再被剔除。某个单词可能会变得过时或罕用,但即便是最古老、最久被遗忘的单词也有机会重见天日——或被重新使用,或被赋予新义后重新使用。无论如何,它们都在语言史上占有了一席之地。毫无疑问,考德里的所有两千五百多个单词都被收录进了OED。对于其中的三十一个单词,考德里给出了已知最早的用法。但还有另一些则仅见于考德里的小册子,这就有些棘手了。这时OED不免有点骑虎难下。比如,考德里收录了词条“onust,装满,装载过重”,所以OED中也收有“装满,负担过重”之义,但这是冷僻的用法,是孤例。它会不会是考德里的杜撰呢?对此辛普森表示:“我个人倾向于认为,他收录的词汇是他见到过或听到过的,不过我无法完全确定。”考德里还收录了词条“hallucinate,欺骗,致盲”,尽管从未发现有其他人给出过这样的用法,OED 还是把“欺骗”作为了该词的首个义项。对于此类情形,编辑们会加上他们的双重警示“旧时用语,罕用”,但还是会把它们照收不误。

对于21世纪的OED来说,单个的来源是远远不够的。考虑到词典编纂事业规模宏大、支持者众多,一件奇异的事情是,许多个人都试图让自己创造的临时造词(nonce-word)进入OED。实际上,nonce-word这个词正是詹姆斯·默里本人创造的,并且他让这个词成功进入了词典。美国心理学家桑德拉·斯莫利(Sondra Smalley)在 1979年创造了单词 codependency(极度依赖他人),并且在80年代积极推广这个说法,直到90年代,编辑们在判断这个单词的地位已经稳固后才为它拟定了一个词条。W. H. 奥登曾宣称,他希望自己将来是因为创造的单词被收入 OED 而为人们所铭记。许久之后,他最终如愿以偿,motted(坐落在灌木丛中的)、metalogue(幕间演说)、spitzy(像狐狸犬的)等词就出自他之手。

如此一来,这极大地激发了语言使用者和创造者的自觉意识。安东尼·伯吉斯曾在书中为自己不能够成功闯关而愤愤不平:“若干年前我创造了单词 amation,意为性爱的艺术或行为,我到现在仍认为这个单词很有用。但是我必须去说服别人在出版物中使用它,才能使其有资格词条化(lexicographicize,如果存在这个单词的话)。”——当然,他知道这个单词并不存在——“T. S.艾略特是凭借其显赫权威才使(在我看来)让人羞愧的juvescence一词进入了先前的增订本中。”

如此一来,这极大地激发了语言使用者和创造者的自觉意识。安东尼·伯吉斯曾在书中为自己不能够成功闯关而愤愤不平:“若干年前我创造了单词 amation,意为性爱的艺术或行为,我到现在仍认为这个单词很有用。但是我必须去说服别人在出版物中使用它,才能使其有资格词条化(lexicographicize,如果存在这个单词的话)。”——当然,他知道这个单词并不存在——“T. S.艾略特是凭借其显赫权威才使(在我看来)让人羞愧的juvescence一词进入了先前的增订本中。”

伯吉斯确信,艾略特只是把juvenescence(返老还童)一词给拼错了。即便如此,这个拼写错误在时隔二十八年以后,又被史蒂芬·斯彭德(Stephen Spender)照抄或重犯了一次,所以 juvescence有两处引文,而不是一处。最终OED承认该词为罕用词。

伯吉斯确信,艾略特只是把juvenescence(返老还童)一词给拼错了。即便如此,这个拼写错误在时隔二十八年以后,又被史蒂芬·斯彭德(Stephen Spender)照抄或重犯了一次,所以 juvescence有两处引文,而不是一处。最终OED承认该词为罕用词。

一如它在竭力捕捉语言的流变,OED也不得不担负起使语言固化的任务。拼写问题给它带来了特殊的困难。“一个单词在历史上出现过的所有拼写形式”

都要收录,所以 mackerel(“一种知名的海鱼,学名 Scomber scombrus,主要作为食用”)一词在1989年出版的第二版中有十九种不同拼法。当然,扩展词汇来源的过程永无止境,所以在第三版中,2002年修订后的词条罗列了不少于三十种拼法:maccarel、mackaral、mackarel、mackarell、mackerell、mackeril、mackreel、mackrel、mackrell、mackril、macquerel、macquerell、macrel、macrell、macrelle、macril、macrill、makarell、makcaral、makerel、makerell、makerelle、makral、makrall、makreill、makrel、makrell、makyrelle、maquerel以及maycril。作为词典编纂者,编辑们绝不会认定这些不同拼法是所谓的“错误拼法”,也不希望暗示只有他们选为词目的那种拼法才是“正确的”。他们强调,他们是在审查过相关的证据后,选择了“当代最常用的拼法”。但即便如此,武断的决定仍然不可避免:“有时会以牛津大学出版社的拼写规范为准,比如当动词既可以-ize也可以-ise结尾时,一律采取-ize 的拼法。”他们明白,无论他们怎样不厌其烦、斩钉截铁地否认自己在确立规范方面的权威性,读者仍然会去查阅词典以确定单词应该是怎样的拼法。他们无法完全避免前后不一致的情况。对他们来说,收录那些可能会令语言纯正主义者皱眉的不同拼法是有必要的。2003年12月,OED就收录了一个新词条:“nucular,(在各种意义上)等同于形容词 nuclear。”然而对于通过互联网搜索得到的明显印刷错误,他们拒绝将其考虑在内。比如他们拒绝承认straight-laced一词,即便统计证据表明这种不合标准的拼法比 strait-laced(在举止、道德等方面过于呆板)更常见。对于拼法固化的原因,OED 给出了一个常规解释:“自印刷术发明以来,拼法的变异大为减少,部分原因是印刷工人追求形式统一,还有部分原因是文艺复兴以来,人们对于语言的研究兴趣与日俱增。”这并没错,但它无疑遗漏了词典在其中发挥的作用——作为仲裁者和示范者。

都要收录,所以 mackerel(“一种知名的海鱼,学名 Scomber scombrus,主要作为食用”)一词在1989年出版的第二版中有十九种不同拼法。当然,扩展词汇来源的过程永无止境,所以在第三版中,2002年修订后的词条罗列了不少于三十种拼法:maccarel、mackaral、mackarel、mackarell、mackerell、mackeril、mackreel、mackrel、mackrell、mackril、macquerel、macquerell、macrel、macrell、macrelle、macril、macrill、makarell、makcaral、makerel、makerell、makerelle、makral、makrall、makreill、makrel、makrell、makyrelle、maquerel以及maycril。作为词典编纂者,编辑们绝不会认定这些不同拼法是所谓的“错误拼法”,也不希望暗示只有他们选为词目的那种拼法才是“正确的”。他们强调,他们是在审查过相关的证据后,选择了“当代最常用的拼法”。但即便如此,武断的决定仍然不可避免:“有时会以牛津大学出版社的拼写规范为准,比如当动词既可以-ize也可以-ise结尾时,一律采取-ize 的拼法。”他们明白,无论他们怎样不厌其烦、斩钉截铁地否认自己在确立规范方面的权威性,读者仍然会去查阅词典以确定单词应该是怎样的拼法。他们无法完全避免前后不一致的情况。对他们来说,收录那些可能会令语言纯正主义者皱眉的不同拼法是有必要的。2003年12月,OED就收录了一个新词条:“nucular,(在各种意义上)等同于形容词 nuclear。”然而对于通过互联网搜索得到的明显印刷错误,他们拒绝将其考虑在内。比如他们拒绝承认straight-laced一词,即便统计证据表明这种不合标准的拼法比 strait-laced(在举止、道德等方面过于呆板)更常见。对于拼法固化的原因,OED 给出了一个常规解释:“自印刷术发明以来,拼法的变异大为减少,部分原因是印刷工人追求形式统一,还有部分原因是文艺复兴以来,人们对于语言的研究兴趣与日俱增。”这并没错,但它无疑遗漏了词典在其中发挥的作用——作为仲裁者和示范者。

在考德里,词典是一种历史快照,他的视野无法超出他当时所在的历史阶段。塞缪尔·约翰逊则更为自觉地意识到词典的历史维度,并以此作为理由之一为自己雄心勃勃的计划进行辩护。他认为,它是将某种不受约束的东西纳入控制的一种手段——这种不受约束的东西就是语言:“它在每一种文学体裁的成长过程中都不可或缺,但它自身却一直以来遭到忽视。它苦于传播过程中的放任自流,以致变得极其纷繁复杂,对于时间和时尚的暴虐也只能逆来顺受,而且还要忍受无知的腐蚀和创新的心血来潮。”

直到 OED,词典编纂者们才开始试图揭示语言的历史全貌,因而OED成为了一幅历史全景图。进入电子时代后,这项事业的意义愈加彰显无疑,因为如果视电子时代为口语文化的新时代的话,文字将摆脱冷的印刷媒介的束缚。没有什么出版机构会比OED更多地受到此类束缚,但同样地,它也想从中摆脱出来。编辑们意识到,他们不能再等到一个新词出现在出版物中,更别说等到它出现在装帧精美的书籍中时,才去将它作为资料记录下来。比如对于tighty-whities(男性三角裤)这个2007年才出现的新词,他们引用的是一份记录北卡罗来纳大学校园俚语的打字稿。而对于kitesurfer(风筝冲浪),他们先是引用了一个发表在Usenet新闻组rec.kites里的帖子,后来又引用了一份从在线数据库中找到的新西兰报纸。也就是说,都是在以太里传播的比特。

直到 OED,词典编纂者们才开始试图揭示语言的历史全貌,因而OED成为了一幅历史全景图。进入电子时代后,这项事业的意义愈加彰显无疑,因为如果视电子时代为口语文化的新时代的话,文字将摆脱冷的印刷媒介的束缚。没有什么出版机构会比OED更多地受到此类束缚,但同样地,它也想从中摆脱出来。编辑们意识到,他们不能再等到一个新词出现在出版物中,更别说等到它出现在装帧精美的书籍中时,才去将它作为资料记录下来。比如对于tighty-whities(男性三角裤)这个2007年才出现的新词,他们引用的是一份记录北卡罗来纳大学校园俚语的打字稿。而对于kitesurfer(风筝冲浪),他们先是引用了一个发表在Usenet新闻组rec.kites里的帖子,后来又引用了一份从在线数据库中找到的新西兰报纸。也就是说,都是在以太里传播的比特。

当默里开始着手编纂新词典时,首先要做的是寻找单词,并追溯其历史演化。但是没有人知道英语中有多少单词。当时,最好的也是最全的一本英语词典是美国人诺亚·韦伯斯特(Noah Webster)编纂的《美国英语大词典》,共收录了约七万个单词。这可以作为一个基准,但哪里去找其余的单词呢?对于OED的首批编辑而言,答案不言而喻,词汇来源应该是使用这种语言的文学作品,尤其是那些声望卓越、品质出众的书籍。首批热心读者彻底梳理了如弥尔顿、莎士比亚(他仍然是被引用次数最多的作者,超过三万次)、菲尔丁和斯威夫特等以及各位哲学家和诗人的作品,还有各种历史文献和布道讲词。默里在1879年发表的一篇著名的公开呼吁书中说道:

征求一千名读者。16世纪晚期的作品基本上已经全部阅读完毕,但还有若干本书尚待阅读。而17世纪的作品,由于作者数量更为可观,自然留下了更多未经探索的领域。

他认为这片领域虽然辽阔,但还是有疆界的。词典的奠基者们显然是想找出英语的所有单词来,无论最终这会是一个多么大的数量。他们原本计划一网打尽。又有何不可呢?毕竟在当时看来,虽然书的数量不知道,但并不是无限的,而且书中的单词也有确数。所以这个任务虽然看起来艰巨,但还是有限的。

但到了现在,它似乎不再是有限的了。词典编纂者们开始接受语言是无界的事实。他们熟知默里的一句名言:“英语之圆有清晰明确的中心,但没有可以辨识的圆周。”在中心的是那些无人不知的单词。而在边缘,默里认为是俚语、黑话、科学术语以及外来词,对此每个人的认知都各不相同,并且没有一个人的认知可以被作为“标准”。

默里把中心地带说成是“清晰明确的”,但在这里其实也存在着无限性和模糊性。最易用、最常见的单词,也就是那些考德里根本无意收录的单词,在OED中却占据了最大的篇幅。仅 make 这一词条就够填满一整本书:这个动词有九十八种不同的义项,并且其中某些义项还各有一打甚至更多的子义项。塞缪尔·约翰逊看到了这些单词带来的问题,并选定了一种解决方案:举手投降。

同样,我的工作由于一类在英语中过分常用的动词而大为增加了。这类动词的含义是如此松散和笼统,偏离原始含义是如此遥远,用法又是如此含糊和不确定,因此要想穿过迷宫对其变异进行梳理、在其含义变得嘈杂难辨之前对其加以把握、根据一定标准对其加以区分归类或使用其他含义明确的字词对其进行解释,这一切都将变得十分困难。这样的动词包括 bear、break、come、cast、full、get、give、do、put、set、go、run、make、take、turn、throw等。如果说这些词的全部威力在词典中尚未准确地表现出来,那么还有一点需要注意,那就是只要我们的语言还在存续,由于每个说这门语言的人不时冒出的新想法,这些词仍然时刻都在发生变化。所以要想把这些词固定在词典中,并不比把暴风中的小树丛依据其在水中的倒影而准确描绘出来容易。

约翰逊所言不虚。这些单词可以被每一位说英语的人在任何时间、任何场合赋予新的用法,不论是单独使用还是组合使用,也不论用法巧妙与否。所以在每一次修订中,OED中像 make这样的词条总是会被进一步细化,从而变得愈加庞大。这个任务将在内部细化的方向上永无止境。

而在语言的边缘地带,这种无界性更加明显。新词层出不穷,其创造者可以是机构,如贝尔实验室于1948年提出transistor(晶体管)一词;或是能言善辩者,如H. L.门肯(H. L. Mencken)于 1922年提出 booboisie(笨蛋阶级)一词。但大多数新词是自发产生的,就像在培养皿中滋生微生物,比如 blog(大约在 1999年)。其中最新的一批新词包括agroterrorism(农业恐怖主义)、bada-bing、bahookie (屁股)、beer pong(一种饮酒游戏)、bippy(用于“you bet your ~”,表明确定、肯定)、chucklesome(幽默、搞笑)、cypherpunk(加密邮件以保护隐私的人)、tuneage (音乐)以及wonky(书呆气)等。这些词没有一个是考德里所谓的“日用难词”,也没有一个位于默里所说的中心地带,可它们现在已经属于常用语。即使是像bada-bing这样的词,意为“表示事情发生得突然、明显,或事情轻而易举、容易预测;类似于‘Just like that!’,‘Presto!’”,其历史最早可以追溯到 1965年帕特·库珀(Pat Cooper)的喜剧演出录音,之后还见于报纸报道、电视新闻文字稿以及第一部《教父》电影中的一句对白:“你只要像这样靠近,然后轻而易举,他的脑浆就溅满你那漂亮的常春藤联盟的西服了。”词典编纂者们还给出了其词源,这是一段考究的猜测之词:“起源不明,可能是模仿打鼓或敲钹的声音,也可能源于意大利语中用以提起注意的‘bada bene’。”

现如今,英语已经不再有一个地理中心,即便它在历史上曾经有过。但人类的语言世界总会有与世隔绝的地方。一个山谷里讲的语言与相邻山谷里的多少有所差别。而现在尽管山谷之间已经不像以前那样封闭,但山谷的数目却比以往要多。OED的编纂者和历史学顾问彼得·吉利弗(Peter Gilliver)说道:“我们在监听英语。通过收集纸质材料的方式来监听英语,并无不可,可现在的问题是我们仿佛可以从所有地方听到所有内容。以一个处于非英语世界的侨民社区为例,比如居住在布宜诺斯艾利斯或类似地方的侨民。他们每天彼此交流所使用的英语,充满了从当地西班牙语中借来的词汇,并且他们会认为那些单词是其个人言语方式、个人词汇的一部分。”更进一步地,现在他们还可以通过聊天室或博客来说话。一旦他们创造了一个新说法,任何人都可能听见,但至于后来它会不会成为这门语言的一部分则是另一回事了。

如果词典编纂者用以监听语言的耳朵的灵敏度真的有一个极限,那么现在人们也还没有找到这个极限所在。自发产生的新说法可能只有一名听众,它们会像气泡室中的粒子那样稍纵即逝。但许多广为接受的新词要求一定的共同文化背景。如果不是因为有着观看某个美国电视节目

的共同经验(尽管该来源并未被 OED所引用),bada-bing恐怕也不会真正成为21世纪英语的一部分。

的共同经验(尽管该来源并未被 OED所引用),bada-bing恐怕也不会真正成为21世纪英语的一部分。

全体单词的集合,也就是词汇,构成了语言的一个符号集。一方面,这是个基础性的符号集,因为单词对于任何一门语言来说,都是可识别的最小的意义单位,而且得到了该语言使用者的普遍认同。但另一方面,它又远不是基础性的,因为随着传播技术的发展,语言中的讯息可以采用比其小得多的符号集加以分解、编码和传输,比如字母、点和划、鼓声的高和低等。这些符号集是离散的,而词汇不是,它更加无序,而且在不断膨胀。事实上,词典编纂被证明是一门不适合精确计量的科学。据说英语这门最庞大、最普遍使用的语言,粗略估计拥有将近一百万个意义单位。但语言学家自己并没有什么专门的标尺,当他们试图量化新词出现的速率时,他们也倾向于向词典寻求帮助。然而,即便是最好的词典也试图逃避这样的责任,毕竟词与非词之间的边界总是模糊的,从中无法划出一条清晰的界线。

所以我们只能尽可能地去一个个数。罗伯特·考德里的小册子没有声称要做到完备无遗,它仅包含了两千五百多个词汇。我们现在对于在1600年前后当时所用的英语词汇已经了解得更为全面,这是OED的一个词汇子集,大概包含了六万个单词,并且还在不断扩充,因为新的16世纪词汇来源还会陆续出现。

但即便如此,这个数量与四个世纪之后的词汇量相比,仍然是一小部分。对于这种爆炸式的、从六万到一百万的增长,解释起来并非易事。当然,许多现在需要命名的事物在当时还不存在,而许多当时业已存在的事物也并未为当时的人们所认识。在1600年,就没有使用transistor一词的需求,也没有使用nanobacterium(纳米细菌)、webcam(网络摄像头)、fen-phen(一种减肥药)等词的需求。有些增长是细胞分裂式的,如吉他有电吉他和原声吉他之分。而有些区分则更差异微妙,比如2007年3月OED为作为pervert(变态)变体的prevert单独设立了词条,因为他们认为 prevert 并不仅仅是一种误拼,它还带有一种有意的幽默效果。还有一些新词的出现,在现实世界中并没有对应的新事物,它们是从通用信息的溶液中结晶析出的。

但即便如此,这个数量与四个世纪之后的词汇量相比,仍然是一小部分。对于这种爆炸式的、从六万到一百万的增长,解释起来并非易事。当然,许多现在需要命名的事物在当时还不存在,而许多当时业已存在的事物也并未为当时的人们所认识。在1600年,就没有使用transistor一词的需求,也没有使用nanobacterium(纳米细菌)、webcam(网络摄像头)、fen-phen(一种减肥药)等词的需求。有些增长是细胞分裂式的,如吉他有电吉他和原声吉他之分。而有些区分则更差异微妙,比如2007年3月OED为作为pervert(变态)变体的prevert单独设立了词条,因为他们认为 prevert 并不仅仅是一种误拼,它还带有一种有意的幽默效果。还有一些新词的出现,在现实世界中并没有对应的新事物,它们是从通用信息的溶液中结晶析出的。

在现实世界中,什么是mondegreen?它是指听错了歌词,比方说,把基督教的赞美诗听成了“Lead on, O kinky turtle”(怪异之龟,求前导)

。在搜寻词源时, OED首先引用了1954年西尔维娅·赖特在《哈泼斯》杂志上撰写的一篇文章:“以后我将把它们称为 mondegreen,因为还没有其他人想到一个单词来命名它们。”

。在搜寻词源时, OED首先引用了1954年西尔维娅·赖特在《哈泼斯》杂志上撰写的一篇文章:“以后我将把它们称为 mondegreen,因为还没有其他人想到一个单词来命名它们。”

她这样解释道:

她这样解释道:

当我还是小孩子的时候,母亲曾给我朗读托马斯·珀西的《古英诗拾遗》。其中我最喜欢的一首诗,据我的记忆是这样开头的:

Ye Highlands and ye Lowlands,

Oh, where hae ye been?

They hae slain the Earl Amurray,

And Lady Mondegreen.

之后,这个说法寂寂无闻了很长时间。直到二十五年之后,威廉·萨菲尔(William Safire)在《纽约时报杂志》的语言专栏中再次提到了这个词。又过了十五年,史蒂文·平克在其著作《语言本能》中,举了一双例子“A girl with colitis goes by”(旁边走过一个患结肠炎的女孩)和“Gladly the cross-eyed bear”(长着斗鸡眼的熊愉快地)

,并评论道:“歌词误听的有趣之处在于,听错了的歌词一般而言都不如实际的歌词合理。”

,并评论道:“歌词误听的有趣之处在于,听错了的歌词一般而言都不如实际的歌词合理。”

不过,赐予这个词生命的既非图书也非杂志,而是互联网网站,一些网站收集了数以千计的歌词误听实例。最终OED于2004年6月认可了它的地位。

不过,赐予这个词生命的既非图书也非杂志,而是互联网网站,一些网站收集了数以千计的歌词误听实例。最终OED于2004年6月认可了它的地位。

不同于transistor,mondegreen本质上并不现代,其现代性解释起来要困难一些。它的组成要素(歌曲、单词以及不完美的理解)与人类文明一样古老。然而,要使歌词误听现象在文化中占有一席之地,并使mondegreen一词进入词汇,某些新的东西是必不可少的,包括一定程度的语言自觉以及一定水平的互连通性(interconnectedness)。人们需要听错歌词不止一次,也不止数次,而是次数多到足以让他们意识到听错歌词这件事值得拿出来讨论。他们还需要与其他有过同样经验的人分享这种认识。直到非常晚近的时期,歌词误听现象,与其他无数文化或心理现象一样,还完全没有需要加以命名的必要。在此之前,就连歌曲本身也不是如此随处可闻,毕竟不会在电梯和手机上都能听到。意为“歌词”的 lyrics一词,直到19世纪才出现,而mondegreen一词出现的条件则需要更多时间才得以成熟。类似地,动词 gaslight 的现代意义是“采用使人怀疑自己神志健全程度的心理手段,实现对人的操纵”。只有当有足够多的人观看过1944年以此命名的电影,使得他们可以假定谈话对象也看过这部电影时,这种用法才有机会进入英语词汇。那么考德里所使用的语言,也就是莎士比亚所使用过的丰富多彩的语言,是否有可能产生这样的说法呢?这不可能,当时这种操控所需的技术尚未出现。电影技术也是如此。

词汇是对共同经验的一种量度,而后者源于互连通性。语言使用者的数量,仅仅是方程式的一部分。在四个世纪中,说英语的人从五百万激增至十多亿。但更重要的动力来自这些使用者之间以及当中存在的连接数量。数学家会说,信息不是以几何方式增长,而是以组合方式增长,后者的增长速度远快于前者。彼得·吉利弗说道:“我把它想象成一个锅底正被加温的煎锅。由于英语世界的互连通性,任何单词都有可能从与世隔绝的地方冒出来。这样,即便这些地方仍然与世隔绝,它们与英语的日常话语已经有了即时的连接。”与之前的印刷术、电报和电话相比,互联网正在以完全不同的方式改变着语言。这种不同之处在于,它不带偏见地涵盖了从最大到最小的尺度:既能向百万之众广播,也能向小组窄播,还能收发一对一的即时讯息。

这是计算机的发明所带来的始料未及的后果。不过在最初,计算机似乎只是与数字有关。