我们对人类以前的生命的了解,大部分来自化石——那些嵌埋在岩层中的古老生命的遗迹。变成化石的过程是从死亡的动植物被埋没在泥土和沙砾的沉积物中开始的。沉积物中的水和细菌缓慢地分解着死去的机体,同时,又使矿物质积淀在机体的坚实部分里,久而久之,一个准确的复制品就被形成了,只不过它是由矿物质而非有机物造成的。数百万年后,沉积物中的水流失掉了,沉积物本身也被积压成了坚硬的岩石——包藏着化石形体的岩石。

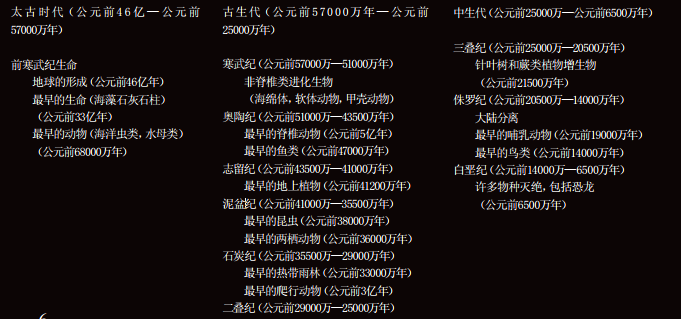

然而,在地球形成后的最初40亿年间存活过的生物,大部分已经荡然无存了(参见下列年表),它们的遗骸没有得到持之久远的物质的保藏。只是到了公元前5亿年前后时,才出现了骨骼坚硬的生物化石,它们的机体在死后没有很快地遭到破坏。它们中有脊椎动物——长有脊椎骨的动物的化石,最早的标本是长着骨骼但却没有鳍和腭的鱼,它们在水中大概像蝌蚪那样蜿蜒游动,滤食浮游生物。继续其后的,是长出了牙、鳍和能张合的腭的鱼类标本,其中最引人瞩目的是鲨鱼,它们出现于37500万年前左右。

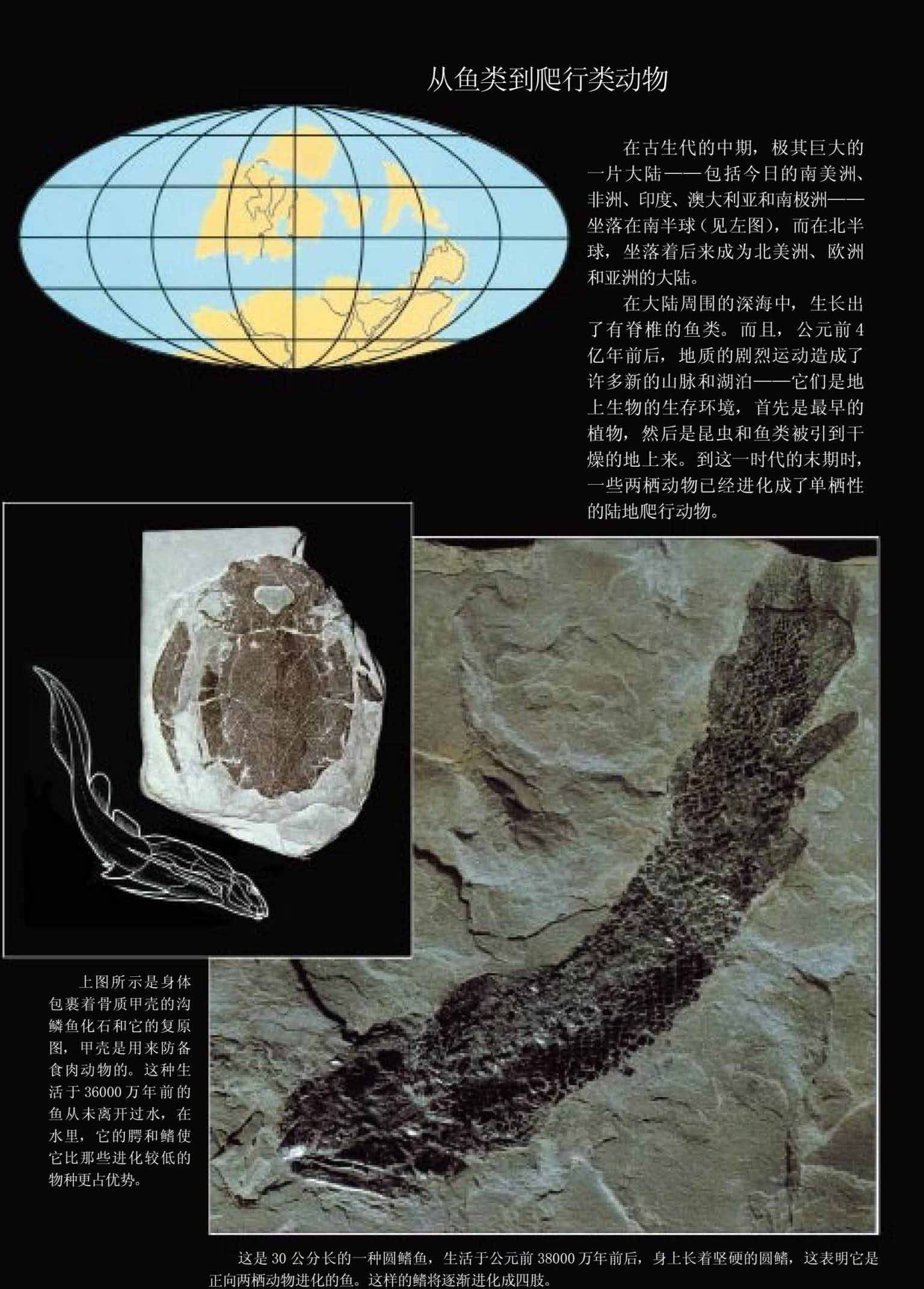

从长有骨骼和鳍的鱼类中,发展出了最先行走在陆地上的脊椎动物——两栖动物。它们像鱼那样把卵产在水里,但它们还能生活在陆地上,这一点又和鱼有区别。两栖动物的先驱成员是业已灭绝的总鳍鱼,它们用坚硬的鳍拖着身躯在地上行进,用肺直接吸入氧气。

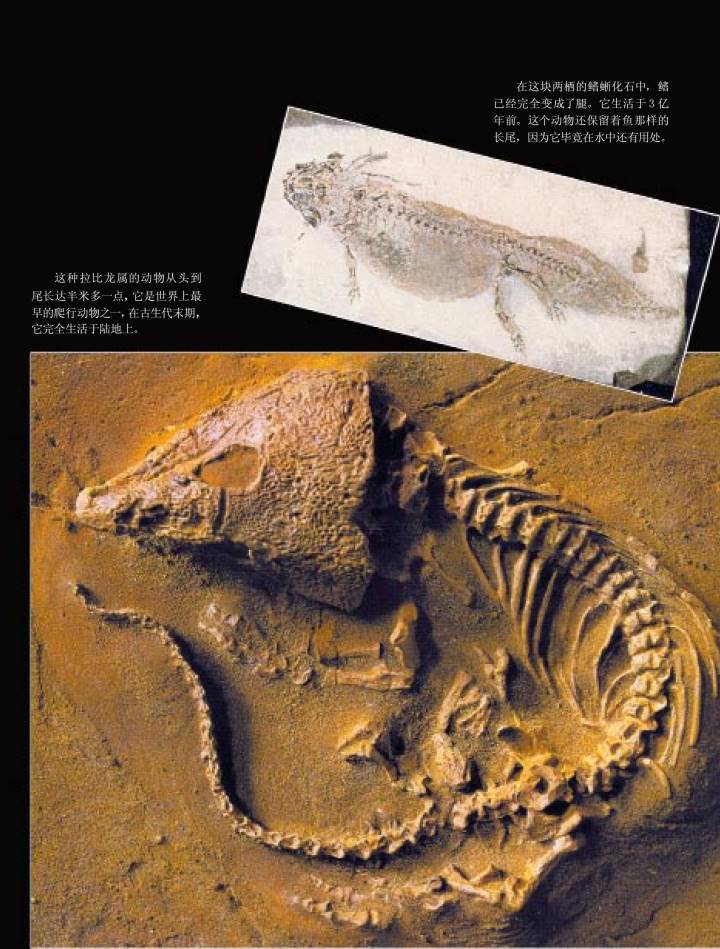

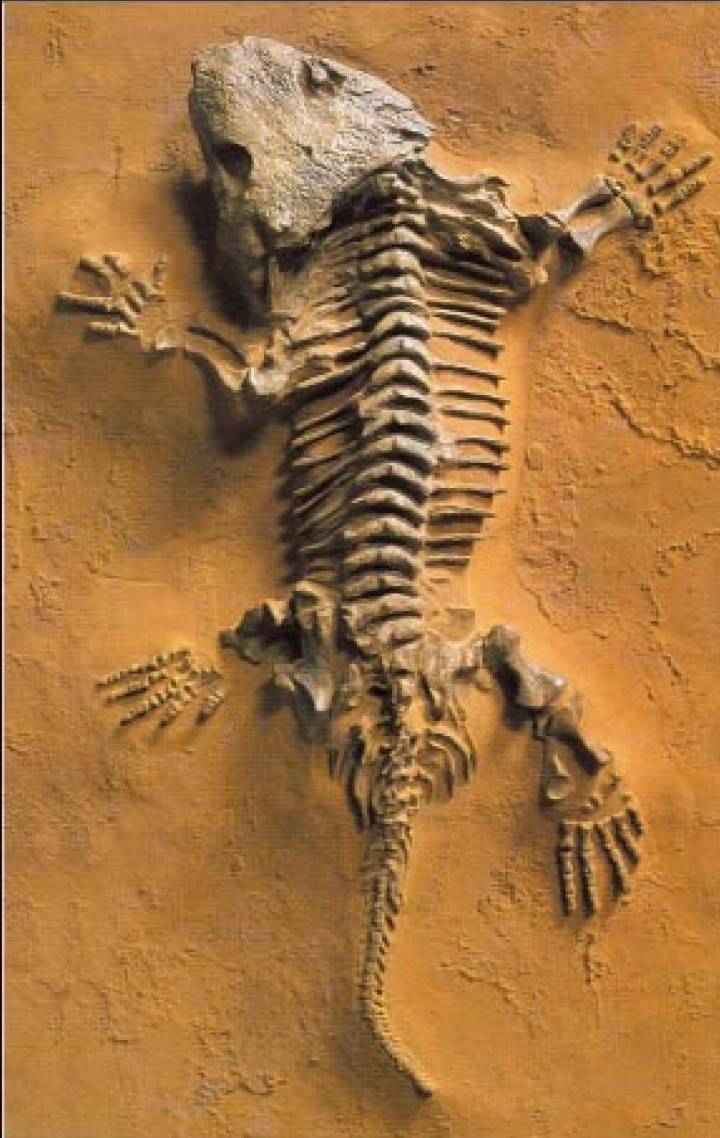

在长久的进化中,两栖动物长出了腿和脚,它们在陆地上用起来比鳍更有成效。两栖动物中的一些身量较小者越来越能脱离水而生活了,它们被身量较大的侵犯者驱逐到陆地的深处,因而进化出了适于干燥环境的特征。它们长出了坚韧的、带甲鳞的皮,生出裹着壳的蛋,使胎儿不致受到风干,它们就这样成了第一批爬行动物。右图所示是一只蜥螈的化石,80公分长,长着爬行动物式的坚硬的脊椎骨,脊椎骨下端与骨盆相连,与此相伴的是明显地残留着两栖动物特征,包括弯曲的牙齿以及长在头骨两侧后端的小槽,那是装置耳膜用的。

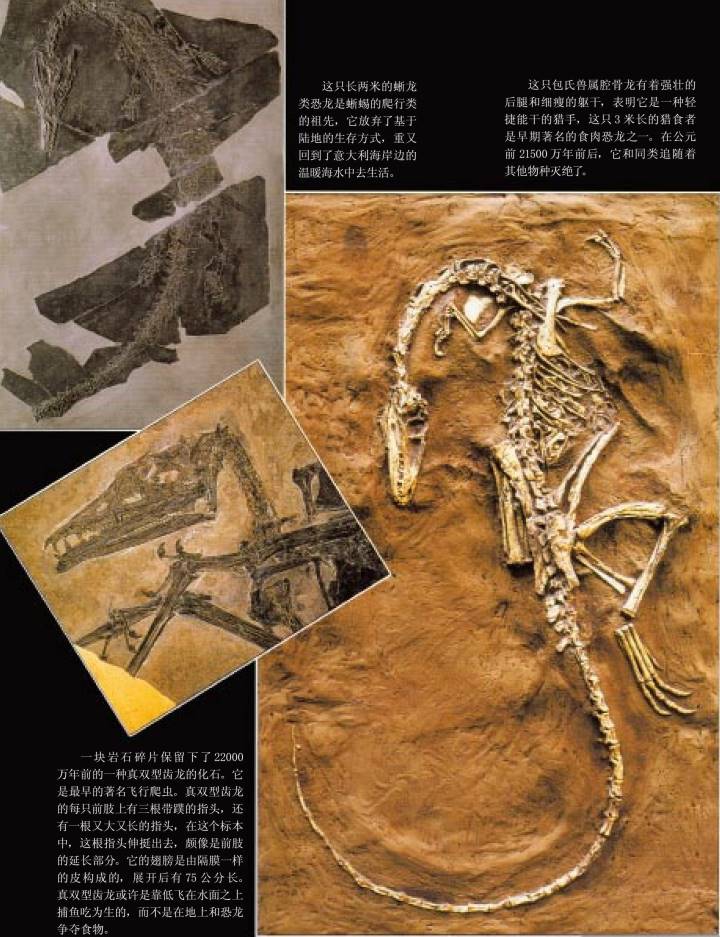

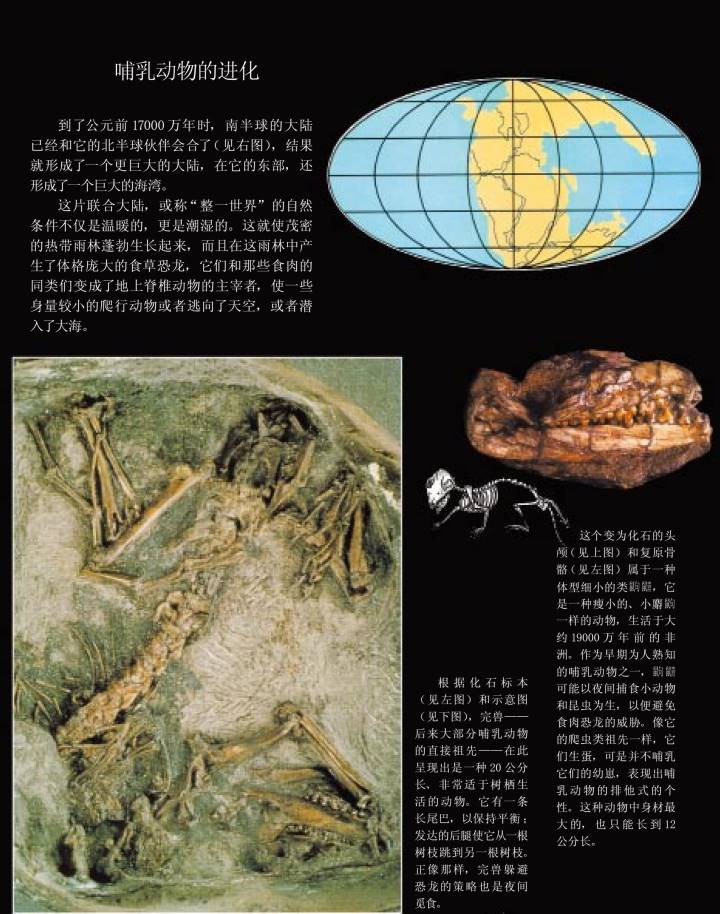

爬行动物并没有保持很小的形体:长臂龙,恐龙中形体最大的一种,从头到尾长达25米,重80吨。可是,在公元前6500万年前后,出于神秘莫测的原因——也许是因为巨大的流星撞击地球,也许是因为恐龙属冷血动物,依赖太阳汲取能量,抵御不了气温的猝然下降——恐龙灭绝了。它们在地球上的主宰地位被哺乳动物取代了。哺乳动物相比之下形体要小得多,属温血动物,它们用乳汁哺乳后代(拉丁语中MAMMA一词的含义就是乳房),而且进化出了保持血液温度的各种机能,这就意味着它们不再依赖太阳,而是依赖食物来维持能量了。

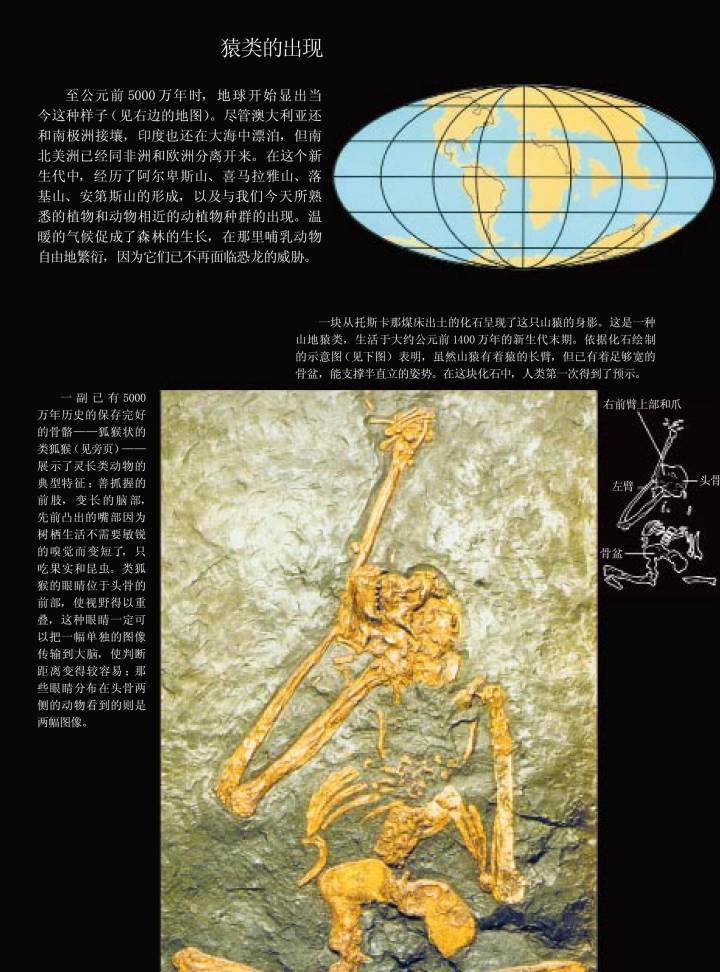

从早期的老鼠一样大小的哺乳动物进化到大个头的哺乳动物,其中就包含了这样一些树栖哺乳动物,它们长着长尾巴、能抓握的爪子和位于头前部而不是头两侧的眼睛。这种晚近才被命名的动物在判断距离方面取得了极大的进步,这对于一只动物迅速地从一根树枝转移到另一根树枝是至关重要的。这是一种灵长类动物,从它们当中,进化出了第一批猿类动物,那是在2000万年前发生的事情。

从长有骨骼的鱼类到哺乳动物的猿类,经过了三个进化史上的历程:古生代、中生代和新生代,分别代表着生命史上的老、中、幼三个时代(见下列年表)。这三个时代中生存的部分动物遗留下来的化石,展示在以下的篇幅中。它们在机体上进化出的明显特征表明了这一漫长时期中各大陆在构造上发生的变化带给这些动物的影响——这是一种被浮出海面的大地所发生的持续运动造成的现象。

新生代(公元前6500万年—现在)

早第三纪(公元前6500万—2500万年)

许多从哺乳动物物种进化来的生物(公元前6500万—5500万年)

最早的灵长类动物(公元前6000万年)

最早的马科动物(公元前5500万年)

最早的海洋哺乳动物(鲸鱼)(公元前5400万年)

晚第三纪(公元前2500万—200万年)

最早的猿类动物(公元前2300万年)

最早的南方古猿属(公元前500万年)

最早的人属(公元前230万年)

第四纪(公元前200万年—现在)

大部分动物物种存在

最早的文明(公元前8000年)