由魏、晋到齐、梁,是中国文学史上各种文学形式自由发展并趋于成熟定型的时期,作家和作品数量之多也远远超过了前代。由于文学作品数量众多,因而对它们进行品鉴别裁、芟繁剪芜就成为广大阅读者的需要,于是选录优秀作品的文学总集便应运而生。据《隋书·经籍志》记载,自晋代迄陈、隋,总集共有二百四十九部,五千二百二十四卷,其中著名的有晋代挚虞的《文章流别集》、李充的《翰林论》、宋代刘义庆的《集林》,但都已亡佚。今天所能见到的最早的也是影响最大的总集,就是《文选》。

|

|

|

(一)文选概述

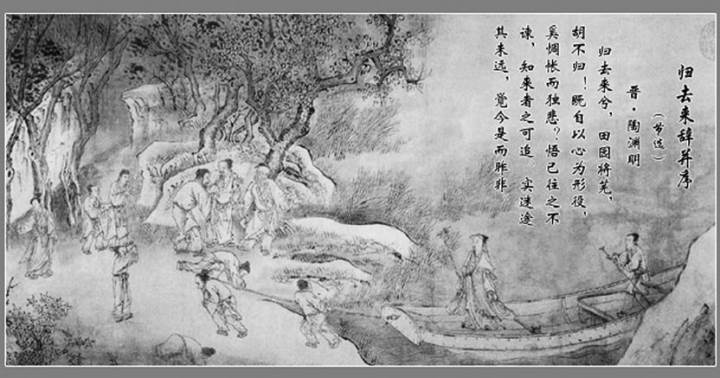

《文选》又称《昭明文选》,是中国古代第一部文学作品选集,选编了从先秦至梁以前的各种文体代表作品,对后世有较大影响。之所以被称为《昭明文选》,是因为该文选是昭明太子萧统召集文人选编的。萧统为南朝梁代文学家,字德施,小字维摩,南兰陵(今江苏常州)人,五代南朝梁武帝萧衍长子。他对文学颇有研究,遂招集天下有名的文人学士,广集古今书籍三万卷,编集成《文选》三十卷。旧时读书人有“《文选》烂,秀才半”的说法。《文选》“事出于沉思,义归乎翰藻”的选文准则,为后世所推崇。

|

|

|

《文选》三十卷三十八类,共有七百余篇诗文作品,其所选作品按赋、诗、骚、七、诏、册、令、教等分类编排,凡三十八类,为今所见我国辑录最早、规模最大的一部诗文总集,在中国文学史上占有独特的地位,对后世文学发展影响深远。

|

|

|

《文选》究竟选些什么?萧统是动了一番脑筋的。这时的萧统已经初步注意到文学作品与其他类型著作的区别,因而也可以说,《文选》是现存最早的诗文选集。

首先,宣传道德的圣贤经书不选;以思辨为核心的诸子哲学著作不选;对于以纪事为主的史书,则只略选其中颇有文学辞藻和风采的论赞部分,其余有关史事因果的描述,概不选入。

|

|

|

萧统认为文章应该“丽而不浮,典而不野”。其所选的作品都应是“事出于沉思,义归乎翰藻”,也就是经过作者的深思熟虑而又文辞华美的作品,才能够被辑入《文选》。可见萧统在文学上既注重内容,又要求形式,是文质并重的。

|

|

|

由于《文选》在选编时注重文采,因此,不少优秀诗文都因《文选》持久的生命力而得以流传、保存到了今天,所以说,《文选》是研究梁以前文学的重要参考资料。较有见地的是,对于当时盛行的内容空虚的华文艳诗,《文选》一概不选。当然,有些好的诗文,由于缺乏《文选》所强调的“骈倔、华藻”也未能被收进《文选》,这是由当时文坛的风气乃至《文选》风格所决定的,使不少后来的学人感到些许遗憾。

《文选》一问世,便受到普遍的欢迎。隋唐以后,文人往往将《文选》视为学习诗赋的教科书,甚至将它与经传并列。随着人们阅读《文选》的需求,后来有不少学者为它作注。历代注解研习《文选》的学者、著作层出不穷,据不完全统计,今天尚能见到的专著就有九十多种,其他散见的考据、训诂、评论更是难以计数,研治《文选》遂成为一种专门学问——“文选学”。

(二)《文选》成书的文化背景

由魏﹑晋到齐﹑梁,是中国文学史上各种文学形式自由发展并趋于成熟定型的时期,作家和作品数量之多也远远超过了前代。与之相适应的是,文艺理论中对文学概念的探讨和文学体制的辨析也日益精密。宋文帝刘义隆立儒、玄、文、史四馆,宋明帝刘彧分儒、道、文、史、阴阳五科,都标志着文学已取得了正式的独立地位。这一时期也被称为文学自觉的时期。

文学自觉指的就是文学开始摆脱对经学的附庸地位,开始按文学自身的艺术规律进行创作。文学自觉有三个标志:

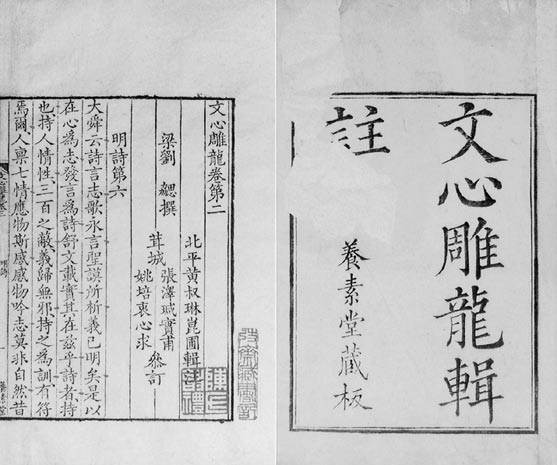

第一,文学从广义的学术中分化出来,成为独立的一个门类。汉朝人所谓文学指的是学术,特别是儒学,《史记·孝武本纪》中记载:“而上向儒术,招贤良,赵绾、王臧等以文学为公卿,欲议古立明堂城南,以朝诸侯。”这里所说的文学显然是指学术,也就是说赵绾、王臧这些人是靠学术做的官。到了南朝,文学有了新的独立于学术的地位,宋文帝立“四学”,文学与儒学、玄学、史学并立;南朝宋代范晔《后汉书》单列《文苑列传》,与《儒林列传》等并立,都是文学地位独立的重要标志。同时在这一时期又有文笔之分,《文心雕龙·总术》:“今之常言,有文有笔,以为无韵者笔也,有韵者文也。”这代表了一般的认识,即有韵之文被称为“文”,无韵之文被称为“笔”。梁元帝萧绎《金楼子·立言篇》对文笔之分有了进一步的说明:“至如不便为诗如阎纂,善为章奏如伯松,若此之流,泛谓之笔。吟咏风谣,流连哀思者,谓之文……至如文者,惟须绮縠纷披,宫徵靡曼,唇吻遒会,情灵摇荡。”萧绎所说的文笔之别已不限于有韵无韵,而强调了文之抒发感情以情动人的特点,并且更广泛地注重语言的形式美。他所说的“文”已接近我们今天所说的文学了。

第二,对文学的各种体裁有了比较细致的区分,更重要的是对各种体裁的体制和风格特点有了比较明确的认识。明晰而自觉的文体辨析始自曹丕的《典论·论文》,他将文体分为四科,并指出它们各自的特点即“奏议宜雅”“书论宜理”“铭诔尚实”“诗赋欲丽”。《文赋》进一步将文体分为十类,对每一类的特点也有所论述。特别值得注意的是,作者陆机将诗和赋分成两类,并指出“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮”的特点。西晋挚虞的《文章流别论》,就现存佚文看来,论及十二种文体,对各种文体追溯其起源,考察其演变,并举出一些作品加以讨论,比曹丕和陆机又进了一步。东晋李充《翰林论》联系风格来辨析文体,是对文体风格的进一步探讨。到了南朝,文体辨析更加深入系统了,梁代任昉的《文章缘起》分为八十四题,虽不免琐碎,但由此可见文体辨析的细致程度。至于《文心雕龙》和《文选》对文体的区分不但系统,而且讨论也很深入。《文心雕龙》上篇的主要篇幅就是讨论文体,共分三十三大类。其《序志》说:“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统。”对每种文体都追溯其起源,叙述其演变,说明其名称的意义,并举例加以评论。而《文选》是按文体编成的一部文学总集,当然对文体有更加详细的辨析。

第三,对文学的审美特性有了自觉的追求。文学之所以成为文学,离不开审美的特性。所谓文学的自觉,最重要的或者说最终还是表现在对审美特性的自觉追求上。上面提到过,“诗赋欲丽”的“丽”,“诗缘情而绮靡”的“绮靡”,“赋体物而浏亮”的“浏亮”,便已经是审美的追求了。到了南朝,四声的发现及其在诗歌中的运用,再加上对用事及对偶的讲究,证明当时的文学对语言的形式美有了更自觉的追求,这对中国文学,包括诗歌、骈文、词和曲的发展具有极其深远的影响。

|

|

|

《文选》编订时期除文学自觉的文化背景以外,还有一个重大的文化背景,就是文风开始发生转变。我国历史上的南北朝时期,一般是从宋武帝刘裕代晋算起,至隋文帝开皇九年为止共一百七十年。从社会学角度来观察,南朝时代对文化和文学具有直接影响的社会矛盾是世族与寒门之间的矛盾。儒学在南朝的重新被提倡是一个值得注意的现象。玄学崇尚自然,有反抗名教伦理的积极一面,但也有避世、颓废的消极一面。在南朝时代,大体上说,传统的儒家思想作为深厚的文化积淀仍然对创作实践和理论起着指导作用。而玄言佛理,在经过东晋玄言诗这一阶段后,也以更加积极的姿态在文学领域里发挥影响,甚至达到了融合无迹的程度。从宋初到陈末,文学发展的总体趋向是社会功能的逐步淡化,而美学价值却为所有作家所追求。应当认为,这种情况标志着中国文学史出现了重要发展和转折,但在发展和转折之中又混杂了相当严重的不健康成分。南朝人否定玄言诗,却不否定玄学所倡导的个性自由,不过表现方式和晋朝人不同,创作中对“情性”的重视在理论上得到进一步的阐述和鼓吹。南朝时代,“缘情”的主张主导文坛。文人对“情”“志”之间的关系也有两种不同的认识,一种以萧统、刘勰为代表。萧统在《文选序》里直抄《毛诗序》的话,“诗者,盖志之所之也,情动于中而形于言。《关雎》《麟趾》正始之道著;《桑间》《濮上》,之国之音表。”南朝是中国文学史上一个重要时代,发展的规模、速度和成果都超越前代,也超越了同时代的北朝。文学摆脱了哲学理论的束缚,强调情性,重新按照文学本身的规律自由发展,如审美价值的创造,艺术技巧的积累,创作理论的探索等等,都是这一时代的重要收获。南朝发生“侯景之乱”后,南方文人如萧懿、颜之推先后来到北齐。他们继承和发展了魏孝文帝所提倡的效法南朝齐梁的文风,注重辞藻、声律。由于北朝的风土人情与江南不同,相对来说,北朝士人较少,多留恋声色或较多地留意政事,而且北朝文学的发展是和少数民族的汉化以及北方文人接受南方文学的影响同步进行的。尽管如此,北朝文学仍保持了自身所固有的特色。

|

|

|

(三)《文选》的选择标准

萧统在《文选序》中借作品的取舍,提出了自己的见解,并说明了有四类著作不能入选:第一,周公、孔子的著作,即大体相当于经部;第二,老庄、管、孟的著作,即大体相当于子部;第三,贤人、忠臣、谋夫、辩士的辞令,即《国语》《战国策》及散见于史籍中的这一类著作;第四,论事、纪年之书,即史部。

萧统这样做是要说明文与非文的界线,他所要入选的是文。而所谓文,是中国传统的“文章”,其概念不同于现代文艺理论中说的文学作品。萧统的文学思想主要属于涂饰了齐梁时代色彩的儒家体系。《文选序》的前半,沿袭《诗大序》中“言志抒情”的观点,注意到了作品的社会功能,要求他们具有真实的思想感情。在美学标准上他主张兼重文质。用《文选》中的作品来印证萧统的主张,可以看到几个方面:第一,在“文质”之中更重视“文”,在“典丽”之中则更重视“典”。第二,《文选》不录柳恽、何逊、吴均,而收入了成就和名望远不如他们的徐悱、陆垂,这是很难理解的现象,其中可能有人事上的原因,但也有诗风上的原因。第三,以作品论,选入《古诗十九首》、陶诗八篇、鲍诗十八篇,体现了萧统还有重质的一面。不录玄言诗,这是晋宋之间诗风转变的反映。不录咏物、艳情,同时也不录吴歌、西曲,说明萧统排斥浮艳的审美观是和儒家道德相为表里的。萧统虽为萧梁文学集团的人物,却曾要求“踵其事而增其华,变其本而加上厉”(《文选序》)。从这一方面说,他认为文章和一切事物一样,是随时变化的,有所改变,必有所丢失。他用“榷轮”与“大辂”的关系和“增冰”与“积水”的关系为例来说明文学发展的问题:“若夫榷轮为大辂之始,大辂宁有榷轮之质?增冰为积水所成,积水曾微增冰之凛”(《文选序》)。也就是说,现代供皇帝祭祀时所乘的大辂车,是由古时的榷车进化而来的,这当然是一种进步,但大辂并不保存榷车那种原始质朴的形式。积水变成了层冰,改变了原来的形状,失去了水的形状,却获得了固体的形态和冰点以下的寒冷,事物在发展过程中可以获得新的品格。旧的事物不可能原封不动地保存在发展变化了的新事物中,这是符合否定之否定的辩证规律的。一代又一代的文学不断在发展,复古是行不通的,萧统的文学发展观与“新变派”也是近似的,是折中于文质之间、雅俗之际的。他的选文标准则是“事出于沉思,义归于翰藻”,尽管对“事”与“义”的理解目前还存在分歧,但从中可以看出他对文学作品要求在内容与形式上,必须要有深沉的构思和一定的文采。的新事物中。陶渊明写了一篇以爱情为主题的《闲情赋》,萧统在《陶渊明集序》中说:“白璧微瑕,惟在《闲情》一赋,扬雄所谓劝百而讽一者,卒无讽谏,何是摇其笔端,惜哉,之是可也!”萧统对描写爱情的作品所采取的态度,与儒家卫道士的正统派文人是相似的。萧统的文学观在某些方面受到《文心雕龙》的影响,主张尊经,反对艳诗。

(四)《文选》“丽而不淫”“典而不野”的文学观

萧统认为文章应该“丽而不淫,典而不野”,其所选的作品,都应是“事出于沉思,义归乎翰藻”,也就是经过作者的深思熟虑而又文辞华美的作品,才能够被辑入《文选》。可见萧统在文学上既注重内容,又要求形式,是文质并重的。

历来各种文学选本的作者在选录作品时,虽不免要受到传统和当时社会思潮的制约,但归根结底总要体现作者自己的观点。萧统所编《文选》,当然也不例外。萧统对文学作品的要求表现在他的《答湘东王求文集及〈诗苑英华〉书》中,他说:“夫文典则累野,丽则伤浮,能丽而不浮,典而不野,文质彬彬,有君子之致。吾尝欲为之,但恨未逮耳。”这大约是萧统一贯的看法,所以刘孝绰在给他的文集作序时也称:“深乎文者,兼而善之,能使典而不野,远而不放,丽而不淫,约而不俭,独擅众美,斯文在斯。”尽管萧统自称“但恨未逮”而刘孝绰说他已“兼而善之”,语意似有差别,但“丽而不浮(淫)”“典而不野”二语作为萧统评价作品艺术成就的主要标准,大约是不会有误的。值得注意的是,萧统的这种文学观其实在梁代有一定代表性。例如前面提到的那位湘东王(元帝萧绎)在后来所作的《内典碑铭集林序》中也提到了“艳而不华,质而不野”之语,其含义与萧统见解基本一致。即使像简文帝萧纲那样提倡华美之文的人,在萧统死后作《昭明太子集序》,亦提到了“丽而不淫”四字。可见所谓“丽而不淫”“典而不野”二语已取得了当时部分人的认同。

|

|

从《文选序》看来,萧统对作品的华丽并无贬低之意,相反地他认为事物的发展总是“踵其事而增华,变其本而加厉,物既有之,文亦宜然”,这较之他的前辈如刘勰断言自上古至刘宋文多“从质及讹,弥近弥澹”,主张“矫讹翻浅,还宗经诰”显得比较开明。

|

|

|

至于他在创作上偏重典雅也是可以理解的。从《梁书》本传看来,萧统出生于齐中兴元年(501年),他的文集最早编成时间大约为天监末至普通年间(约520年前后至526年),此时他年龄最多不会超过二十五六岁。因为他最初的文集为刘孝绰所编,而刘孝绰编成文集是在任廷尉卿以前,刘任廷尉卿后被罢官,则在普通七年萧绎任荆州刺史以后。后来萧统当然续有所作,但他总共不过活了三十一岁,他自从15岁行冠礼后,便协助梁武帝处理政事,始终未离宫禁,而所谓“使省万机”即处理政务也无非是批阅公文,这对了解社会生活毕竟是间接的,这就决定了他的诗文主要是在书本中寻求灵感。另一方面,萧统的书本知识极其丰富。《梁书》本传称他“于时东宫有书几三万卷”。据萧纲《昭明太子集序》所称,萧统的十四件美德,其第十二德为:“研经博学,手不释卷,含芳腴于襟抱,扬华绮于心极;韦编三绝,岂直爻象,起先五鼓,非直甲夜;而欹案无休,书幌密倦。”第十三德为:“群玉名记,洛阳素简,西周东观之遗文,刑名儒墨之旨要,莫不殚兹闻见,竭彼绨缃;总括奇异,片求遗逸,命谒者之使,置籝金之赏;惠子五车,方兹无以比,文终所收,形此不能匹。”从这些情况看来,萧统的博学是毫无疑问的。这样,他吟诗作文跟任昉等人动辄用典的文风,就不难理解。何况任昉在当时颇享文名,这派诗风在当时也颇有影响,萧统接近此派文风决非偶然。再加他“出宫二十余年,不畜声乐。少时,敕赐太乐女妓一部,略非所好”(《梁书》本传);萧纲说他对当时盛行的“吴声”“西曲”等音乐“靡悦于胸襟,非关于怀抱;事等弃琴,理均放郑”(《昭明太子集序》)。由此可见,他对那些艳歌无所爱好,其诗风自然不会受其影响,而当时那些倾向于靡丽的诗人,无不取法于这些民歌。因此其诗文偏重“典”而“丽”不足,亦在情理之中。

这种偏重于典雅而稍欠华丽的创作风格,自然也和萧统的个人性格、艺术趣味有关,因此不管他的文学主张如何,在他编选《文选》时,也会自觉或不自觉地多收典雅的作品而少收华丽的作品,这也很自然。事实上,从《文选》所选作品来看,确实是典雅之作多于华丽之作,所以骆鸿凯先生说《文选》“黜靡崇雅”,的确符合此书实况。

|

|

|