《山海经》是先秦古籍,是一部富于神话传说的古地理书。说起《山海经》,大家都知道这是一本风格独特的奇书、怪书。此书分《山经》5篇和《海经》13篇,虽仅有31000余字,但就其叙述的内容而言,从天文、地理、神话、宗教,到民族、动物、植物、矿产,天南海北,包罗万象,堪称我国古籍中蕴珍藏英之最,实为研究上古时代绝好的宝贵资料。除此之外,《山海经》还记载了一些奇怪的事件,对这些事件至今仍然存在较大的争论。

(一)成书时代

《山海经》全书18篇,31000余字,其中包括《五藏山经》5篇、《海外经》4篇、《海内经》5篇、《大荒经》4篇。《汉书·艺文志》作13篇,未把《大荒经》4篇和《海内经》1篇计算在内。《山海经》全书内容以《五藏山经》5篇和《海外经》4篇作为一组,《海内经》4篇作为一组,《大荒经》4篇以及书末《海内经》1篇又作为一组。每组的组织结构,自具首尾,前后贯串,有纲有目。《五藏山经》的一组,依南、西、北、东、中的方位次序分篇,每篇又分若干节,前一节和后一节使用有关联的语句相承接,将篇节间的关系表现得非常清楚。

该书按照地区而非时间把这些事物一一记录。所记事物大部分由南开始,然后向西,再向北,最后到达大陆(九州)中部。九州四围被东海、西海、南海、北海所包围。在中国古代,《山海经》一直被当做历史看待,是中国各代史家的必备参考书,然而该书成书年代久远,连司马迁写《史记》时也认为:“至《禹本纪》《山海经》所有怪物,余不敢言之也。”

西汉末年,刘向、刘歆父子负责开展大规模的国家古籍图书整理工作,刘歆在《上山海经表》中称,他是根据32篇的《山海经》版本校订出18篇的《山海经》的,并指出《山海经》出于唐虞(尧舜)时期,“禹别九州,任土作贡,而益等类物善恶,著《山海经》”。认为其作者是夏禹和伯益。这就说明,刘歆在整理《山海经》时,是以一本有32篇的《山海经》古本作蓝本的,据刘歆当时的口吻,认定这个古本是唐虞时期的产物,夏禹治理洪水踏遍华夏山川,伯益又跋山涉水进行实地考察,以此来推测编者是这两个人,也是有一定道理的。《中国地方风物传说选(二)·大禹取<水经>》记载大禹在太湖地区治水时,在林屋洞里获得名为《水经》的书三卷,一卷为河道图,一卷为山脉图,一卷为弯曲难识之古文。如果这个记录准确,这显然是类似于《山海经》的《水经》古本。

(二)神秘的作者

《山海经》涉猎之广,内容之奇杂,从古至今人们对其该归于何类多有分歧。《汉书·艺文志》将它列入形法家之首,《隋书·经籍志》之作则多将它归入地理书,但清《四库全书总目提要》却谓其为“小说之最古者尔”,鲁迅先生则将它视为“古之巫书”。因此,《山海经》问世之后,围绕其内容、成书时间的争论,以及有关作者是谁等问题一直众说纷纭,莫衷一是,于是酿成学术界千年未解的悬案。

按照刘向、刘歆父子和东汉王充的“正统”说法,《山海经》的作者是大禹和伯益,但人们在《山海经》中却找到了晚于其生活时代的史实,因此“禹、益作说”受到了质疑。此后,隋朝的颜之推虽坚持旧说,但面对难以掩盖的漏洞,他只好用“后人羼入,非本文也”来作掩饰。所以,《山海经》的作者便成了众多学者考证的对象,出现了种种假说,如“夷坚作说”“邹衍作说”;后人综合炎黄两族的传说而成说;南方楚人作说;巴蜀人作说;早期方士作说等等。当代学者袁珂认为,《山海经》实际上是无名氏的作品,而且不是同一时期同一人所作。以上各说虽有不同,但都肯定《山海经》的作者是中国人。

不过,耐人寻味的是,有关《山海经》作者的争论并未到此为止,一些学者,特别是外国学者在对《山海经》的内容进行仔细的分析和研究后,将寻踪作者的视角向国外延伸,得出了令人吃惊的结论。他们说,《山海经》真正的作者很可能是外国人。这种说法就像《山海经》中光怪陆离的神话一样,让人大开眼界。法国汉学家马伯乐认为,《山海经》所述地理系受到公元前5世纪外来的印度和伊朗文化潮流的刺激和影响而成。其言下之意,暗示《山海经》的作者可能是印度人或伊朗人。而中国学者卫聚贤在其《古史研究》一书中,进一步明确《山海经》的作者为印度人隋巢子。

|

|

|

1978年在台北出版的《屈原与九歌》一书的作者苏雪林在提及《山海经》时,又把作者的属地推向更西更远的巴比伦。他认为,《山海经》是关于阿拉伯半岛及两河流域的地理书,原为古巴比伦人所作,战国时由波斯人带到中国,其中有些关于中国地理的内容是后人混入的。他还认为,《山海经》可能也是邹衍的讲义,由其弟子笔录,但记录者不只一人。

还有一些欧洲学者将《山海经》所记载的内容同古希腊神话进行了比较,认为书中有关长耳、奇股、三足等怪人形象与希腊神话里的怪物极其相似。另外,美国学者认为,《山海经》中有对美洲大陆的精确描写,如《海外东经》《大荒东经》中描述的“光华之谷”,与美国科罗拉多大峡谷有惊人的相似之处;《东山经》则生动而精确地描写了美国内华达州的黑色石、金块、旧金山湾的海豹、会装死的美洲负鼠等。有些研究者还按照《山海经》指示的路线考察了美洲大陆,发现两者之间有着极为吻合的地理现象。从这些欧美学者的考证看,其弦外之音似乎《山海经》又成了希腊人或美洲人之作。

对《山海经》作者的争论,从一个方面反映了今天此书在历史、地理、文学、动植物学等诸多领域内有着极其重要的学术价值和学术地位。一些研究者在中国之外寻觅作者的做法,虽然看上去有些牵强,难免有哗众取宠之嫌,但也不乏真知灼见。究其原因,实因《山海经》所涵盖的令人惊叹的博大庞杂、无所不包的内容所致,致使研究者们产生了仁智互见的结论。因此,这一疑案的彻底破解尚需要时日。而现在看来,历史学家凌纯声的看法较符合实际,即《山海经》乃是以中国为中心,东及西太平洋,南至南海诸岛,西抵西南亚洲,北到西伯利亚的一本古亚洲地志,它记述了古亚洲的地理、博物、民族、宗教等方面诸多宝贵的资料,其作者已难于确认。

(三)体例与结构

《山海经》,可能很多人读过,即便没读过,也肯定听说过。如果用一个字来形容《山海经》,那就是“奇”。

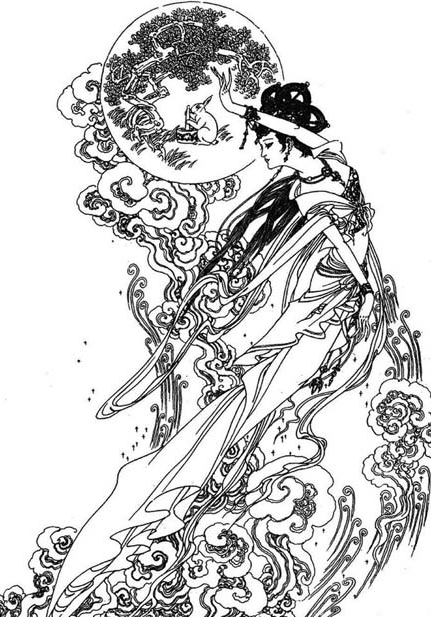

《山海经》确实是一本奇书,打开书页,扑面而来的净是怪物——浑身生羽的羽民国、口中吐火的厌火国、胸口洞穿的贯胸国、舌头倒着长的反舌国、长着三个脑袋的三首国、生着三个身子的三身国、只有一只手臂的一臂国、只长一条腿的奇股国、只生一只眼睛的一目国、纯男无女的丈夫国、纯女无男的女子国,更有形形色色、不伦不类的山中怪兽异鸟,诸如形状像羊、生着九只尾巴四只耳朵、眼睛长到了背上的猼訑兽;又如长着马身鸟翼、人面蛇尾的孰湖兽;再如长着人面虎身的食人怪兽马腹,林林总总,可谓集天下怪物之大成,也难怪自古人们就用异样的眼光看待这本书,并将其视为“古今语怪之祖”了。

如果一味盯着《山海经》中那些三头六臂之类的怪物,自然就会觉得这本书杂乱无章、漫无头绪,仅仅是古人的游戏笔墨,没有什么学术价值,登不得大雅之堂。但是,如果把眼光转到这本书的记载体例和整体结构上,马上会对其刮目相看。其实,这本书凌乱怪诞的表象背后有着非常严密的结构。它的叙述非常有条理,体例极其严谨,整体结构非常完善,与其说它东拼西凑,不如说它是自成体系、别具机杼的精心结撰。

|

|

|

《山海经》中的《山经》旨在以山峰为纲,分门别类、具体而微地记载山地的地理、水系、动植物、矿物,可以说是一本自然地理志,应当是战国时代一次规模巨大的地理资源调查的产物,但是我们今天已经很难搞清那些山究竟在什么地方,那些动物和植物究竟是什么了。《山海经》中的《海经》则有着完全不同的来历和内涵,对于“破译”《海经》至关重要的一点是,《海经》原本不是书,而是图画。也就是说,《海经》是“缘图以为文”,是对一幅传世古图的描述,先有图而后有书,我们看到的《海经》,是战国时期一位学者对一幅图画中内容的描述。《山海经》一书,观其内容,似乎满纸荒唐,审其形式,却又条理分明。可以说,在先秦典籍中,历来被视为小说家言的《山海经》,其实是最具条理和体系的一本书。《山海经》不能仅仅当成一本胡编乱造的小说志怪之书来看待,更不能轻易相信它是古代好事者一时心血来潮而胡乱拼凑之书。

1.《山经》:一本自然地理志

《山经》由《南山经》《西山经》《北山经》《东山经》《中山经》5篇组成,按方位分别叙述南、西、北、东、中五方的山川地理及其动物、植物和矿物资源,5篇的体例大同小异,皆按照山脉川流的走向,依次载列山峰。每描述一座山,都是首先记载这座山相对于上一座山的距离和方位以及此山的名称,然后概述此山植被和矿藏的基本情况,接着具体描述此山特有的某种鸟、兽、草、木,并对这种动物或植物的名称、形态、习性、功用尤其是药用等都详加记载,最后还要记述发源此山的河流以及河流的流向、河流中鱼鳖之类的水族动物、河床中的矿物资源等等。虽然具体到每一座山,记述情况有所不同,但纵观《山经》数百座山的记载,其体例确实大同小异,如出一辙。

比如说,《南山经》中的第四座山是这样记述的:“又东三百七十里,曰杻阳之山,其阳多赤金,其阴多白金。有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙。怪水出焉,而东流注于宪翼之水,其中多玄龟,其状如龟而鸟首虺尾,其名曰旋龟,其音如判木,佩之不聋,可以为底。”对杻阳之山的描述就极具条理颇为全面。“又东三百七十里,曰杻阳之山”,标明这座山的方位,在上一座山猨翼之山东面370里;接着说“其阳多赤金,其阴多白金”,概述了此山的矿藏情况;然后详细描述了这座山上的一种动物鹿蜀,“有兽焉,其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣,其名曰鹿蜀,佩之宜子孙”,依次描述了这种动物的长相、叫声、名称,并说明这种动物的药用价值,“佩之宜子孙”的意思大概是说,把这种动物身体上的某一部分(可能是骨头或者皮)佩戴在身上,可以增进人的生育能力,此说颇有巫术的意味;记述了山,接着写水,“怪水出焉,而东流注于宪翼之水”,说明怪水发源于杻阳之山,东流汇于宪翼之水,“怪水”和“宪翼之水”一样,都是河流的名称,并非意味着这条河流有什么神通或怪异;接着提到生活在这条河里的一种龟,先写龟的长相,“其中多玄龟,其状如龟而鸟首虺尾”,这种龟的名字叫“旋龟”,再写龟的叫声,“其音如判木”,是说旋龟的叫声像劈木头的声音,最后落笔于龟的功用,即其药用价值,“佩之不聋,可以为底”,大概是说把旋龟的骨头佩戴在身上可以治疗耳聋,还可以去除脚底的胼胝。窥一斑可以见全豹,《山经》记事极具条理性和系统性。

《山经》的记事如此讲究章法和体例,足以表明作者的态度是严肃认真的,此书的内容也必定是实事求是的,而不是胡编乱造。那么,书中那些匪夷所思的怪物又是从何而来的呢?其实,这一点正可以由《山经》记事的方法得到解释,看上文中关于鹿蜀的描述就可以明白《山经》怪物的来历了。“其状如马而白首,其文如虎而赤尾,其音如谣”,这一番写照,乍一看十分怪异,俨然是一个长相几分像马、几分像老虎、生着白脑袋红尾巴、叫起来好像人唱歌的异形怪兽。在《山经》的崇山峻岭中,此类怪异鸟兽随处可见,由于谁也没有真正见识过这类怪物,所以会觉得《山海经》是一部彻头彻尾瞎编乱造的怪书。但是,一般来说人们会如何向别人描述一种他从来未曾见过的陌生动物呢?唯一的办法就是与大家熟悉的动物相比较,告诉他说,这种没见过的野兽脑袋长得像什么、身子像什么、皮毛的花纹像什么、叫起来的声音像什么等等。比如说,一个人该如何向一个从来没见过猫的人描述猫的长相呢?他大概会说,猫的身体大小如兔子,皮毛长得像老虎,面孔有几分像人,叫起来像婴儿啼哭,再假设他见到的这只猫的尾巴是黑色的,用《山海经》的口气说,就成了“有兽焉,其状如兔而人面,其皮如虎而黑尾,其音如婴儿”,这一番形容,没见过猫的,还以为这世界上真有这样一种怪物呢!《山经》中的那些横行飞潜的怪兽、怪鸟、怪鱼、怪蛇,大部分都是这样造就的。世上本无怪,只是由于我们不了解古人用以描述动物的话语系统,用一种好奇的目光看待这些记载,少见多怪了。因此,在我们眼里,《山海经》中那些原本老老实实的记述,就成了怪物,而《山海经》也就成了一个妖怪出没的世界。

2.《海经》:一幅天文图画

|

|

|

|

《海经》与《山经》相比,更显荒唐怪诞。但是,《海经》的结构和《山经》一样,也极具条理。今本《山海经》中,《海经》包括3个部分,即《海外经》4篇,《海内经》5篇,《大荒经》4篇。其中,除了《海内经》4篇的记事比较凌乱、缺乏条理之外,书末《海内经》1篇、《海外经》4篇和《大荒经》4篇尽管内容怪诞,但记述的形式却有条不紊、头绪井然。《海外经》分为东、南、西、北4篇,分别按照特定的走向,头头是道、按部就班地记述了四方海外各国的奇人异类、怪鸟异兽,每一国一个条目,每个条目都记载了该国相对于相邻之国的方位、该人的形貌和行事,有时候还记载该国特有的风物等等。《大荒经》记事稍微复杂一些,而且在书本的流传过程中因为辗转抄写导致不少文字讹误和错误,但其记事还是有潜在体例的。《大荒经》也是分东、南、西、北4个方位,按照既定的方向依次记载四方大荒的山峰,以及散居于远荒群山中的蛮荒诸国,他们的姓氏、祖先、世系、形貌等等,每一山、每一国一个条目,每一条目下又按照特定的顺序叙述相关的内容,尽管内容怪异,记事却自有章法。《海经》源于对图画的叙述,但在今天的版本中看到的插图是后人根据《海经》的内容重新绘制的,与古图毫不相干,《海经》的古图早已散逸了。那么这幅失落的图画,究竟是一幅什么样的图画呢?虽然看不到这个图了,但可以通过对文字的分析来重新揭示这幅图的真相。打开《海经》,看到的都是一些关于山川、外国、鸟兽等地理景观的记载,而且有方位、有里程,诸如此类的内容当然只能是来自地图,实际上,前人都认为《海经》所依据的那幅古图是地图,这一点几乎是毋庸置疑的。其实,这一看法,完全是想当然。仔细阅读后会发现,它讲的根本不是地理,而是天文,构成其整体叙述框架的不是空间,而是时间。《海经》背后的那幅失落的古图,不是地图,而是记载上古先民天文历法知识的岁序之图、时间之书,可以恰如其分地称之为“失落的天书”。说《海经》是天文,而不是地理,确实有些耸人听闻。但是证据不需远求,就在《海经》这本书中。

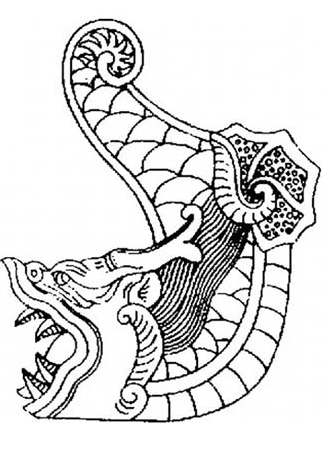

《海外经》中每一篇的末尾,都提到一方之神,“东方句芒,鸟身人面,乘两龙”“南方祝融,兽身人面,乘两龙”“西方蓐收,左耳有蛇,乘两龙”“北方禺强,人面鸟身,珥两青蛇,践两青蛇”。在《海外经》中,这被称为四方之神,但在其他古书中,它们原本是四时之神:句芒是春天之神、祝融是夏天之神、蓐收是秋天之神、玄冥(即禺强)是冬天之神,古代时令之书《月令》中就记载了这四时之神,四神的名号本来就是得义于四时的物候时令特征。“句芒”表示春天万物萌芽,“祝融”又作“朱明”,表示夏天阳光明亮,“蓐收”表示秋天万物成熟可以收获,“玄冥”表示冬天因光照不足而幽暗。《海外经》古图的四方分别描绘这四时之神,就足以表明,这幅图画的四方表示四时,东为春,南为夏,西为秋,北为冬,《海外经》古图的四方所呈现的不是空间结构,而是时间结构。

3.《大荒经》记录天文历法

《海经》中的《大荒经》也介绍了几十座山,乍一看更像是地理书,但它是一本关于天文历法的书。《大荒经》记载东方有七座日月所出之山,分别叫大言、合虚、明星、鞠陵于天、孽摇頵羝、猗天苏门、壑明俊疾;西方有七座日月所入之山,分别叫方山、丰沮玉门、龙山、日月山、鏊鏖钜、常阳之山、大荒之山。为什么偏偏是七座呢?季节的变化、时序的推移是地球围绕太阳公转所致,而这种运动在地球上的人看来,就好像太阳在南北回归线之间来回运动,寒来暑往。在北半球的人看来,太阳夏天最靠北,因此夏天热;太阳冬天最靠南,因此冬天冷。根据太阳每天早晨在东方升起时的方位,或者每天黄昏在西方降落时的方位,就可以判断当时的季节和月份,就可以了解时令和农时,这一点,对很多人来说都是常识。《大荒经》中东西方的这七对日月出入之山,就是古人用来判断季节和月份的,七对山形成了六段间隔,对应六个时段,也就是半年的六个月,每年的上半年,即从冬至到夏至,太阳从最南面的一座山向最北面的一座山移动,到了下半年,即从夏至到冬至,太阳又掉头从最北面的一座山向最南面的一座山移动,古人站在这东西两排连绵起伏的山峰之间,看到太阳在哪一座山附近升起或者降落,就大致知道是什么季节和月份了。

|

|

对于天文观察来说,最重要的前提是要端正四方的方位基准,建立准确的方位坐标,《大荒经》古图中明确地标明了作为这样一个四方基准的四极之山,东极之山为鞠陵于天,西极之山为日月山,南极之山为去痓山,北极之山为天柜山,四极之山和七对日月出入之山共同构成一个完整的观象授时体系,可以说,《大荒经》古图就是一个坐落于群山之间的原始的天文坐标系。

除了上述的基本结构和基本框架外,《海外经》和《大荒经》中很多被视为神话的内容其实都是上古天文历法知识的反映。比如说,羲和是中国神话中的太阳神,《楚辞》中说他每天早上驾着马车拉着太阳从东往西去,晚上又从西方回到东方。《山海经》中也提到羲和,说羲和“生十日”。除了太阳神羲和,《山海经》中还有月亮神常仪,常仪“生十二月”,这自然不是说羲和生育了十个太阳,常仪生育了十二个月亮,这里的“生”字只是创造、发明的意思,即羲和创立了根据太阳在一天中处于天空的方位划分一昼夜为十个时段的计时制度,常仪创立了根据月相的圆缺划分一年为十二个月的阴历记月制度。后来,前者就变成了羲和每天驾着太阳车从东方到西方的神话,而后者则变成了嫦娥奔月的神话,并因此衍生出了天有十日、后羿射日之类的“奇谈怪论”。