董其昌是明万历时代中国书画史上最耀眼的一颗艺术之星,他擅书画、工诗文、通艺理、精鉴藏,广闻博识,游弋于诸多艺术领域,均达到常人难以企及的高度。在有明一代,堪称海内文宗,执艺坛牛耳数十年,泽被后人,影响深远。在他生活的那个年代,杰出的书法家不胜枚举,徐渭、张瑞图、米万钟、邢侗、王铎、黄道周、倪元璐……这些熠熠生辉的名字在书法史上都留有一席之地,但似乎又没有一个能和董其昌抗衡。

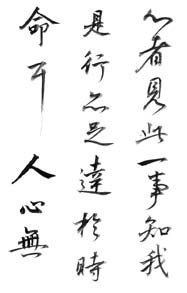

作为书家的董其昌长期身居如诗如画的江南,继承了温雅秀逸的帖学传统,为明代帖学之集大成者。他以禅入书,学而能化,开古淡疏秀之独特书风。在吴门书派走向衰微之际,重振苏南书风,以强烈的开宗立派意识奠定了云间书派的基础,成为继文征明之后,在当时社会影响最大的书家。“他的书法,不仅可视为千年文人流派书法史的缩影,也以强烈的个性开辟了文人书法史上新的一章。”(黄惇《中国书法史》)在传统文化淡化、泛文化盛行的当代,研读他的书法艺术,品味他的艺术人生,无疑显得别具深意。

董其昌(1555—1636年),生于明嘉靖三十四年,卒于明崇祯九年,享年82岁。字玄宰,号思白、思翁,别署香光居士,上海松江人。董其昌出身贫寒之家,全家仅靠二十几亩薄田维持生计,后因无力应付官府繁重的赋税,举家迁至邻县松江的叶榭外婆家,董其昌也以松江籍生员的资格参加了各级科考。后官至南京礼部尚书,加太子太保致仕,成为中国书画史上官阶最高者之一。

史载,董其昌的父亲董汉儒“耿介力学,其昌自外塾归,汉儒夜从枕上口授经义”,望子成才之情可谓殷切。董其昌自幼聪敏好学,饱读诗书,颇擅文赋。和所有封建社会的士子们一样,他也怀揣着“修身、齐家、治国、平天下”的政治理想,一心向往考取功名,光耀门楣。万历十六年(1588年),34岁的董其昌在屡试不第后,再赴南京参加乡试,终于以文采超群而如愿及第,并深得王世贞激赏,称“董固英起特异”(宋起凤《稗说》卷一)。第二年,董其昌赴京考取进士,会试第二,廷试第四。三个月后,从当时347名进士中被选进翰林院,充任庶吉士一职,负责起草朝政文书和编撰历朝官史,由此开始其大半生的宦海生涯。

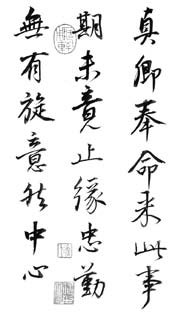

万历十九年(1591年),指掌翰林院的田一俊病逝于京城,田一俊为官清廉,两袖清风,一身正气。为了表彰他,朝廷追赠他为礼部尚书,谥文洁先生。田一俊老家远在福建,如何将其灵柩护送回去成为一个难题,时在翰林院任庶吉士的董其昌十分敬重田一俊的为人和学术,便毛遂自荐,请奏朝廷要护送灵柩南下。获得批准后辗转数千里,历尽舟车劳顿,将灵柩顺利运回福建大田县城东门外的田家祠堂。董其昌因此义举而赢得极好口碑,从此声名鹊起,为以后的飞黄腾达做好了铺垫。

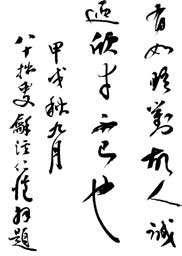

1599年,董其昌充任皇太子讲官,同年被授予湖广按察司副使、福建副使。可谓一帆风顺,扶摇直上。当时正是魏忠贤阉党当权,朝廷政治斗争异常激烈,他能稳坐期间,游刃有余,足见其深通为官之道。史载他对政治异常敏感,一有风波,就坚决辞官回乡,几次反复起用,总能明哲保身。他和一些恃才傲物的文人不尽相同,他比较适合在朝廷供职。万历皇帝驾崩后,董其昌于天启二年(1622年)被召回京任太常寺少卿兼翰林院侍读学士。他不顾年已68岁的高龄,立即上任。朝廷授命他纂修《神宗实录》,他全然不顾朝廷的明争暗斗,至各处采集诸司掌故、奏折、疏文等,编为三百卷。次年,因功擢南京礼部尚书,官二品。礼部在唐代有“容台”之称,故世人又称董其昌为“董容台”,明崇祯三年(1630年),董其昌的《容台别集》刻本面世,就是以此来命名。董因怒于阉党擅政,遂辞官告归。稍后,明思宗朱由检登基,魏忠贤垮台,东林党获胜,董其昌毫不犹豫地为东林党人著文、撰写传记、题写牌坊、书写像赞等。

1631年,董其昌77岁时,充任礼部尚书兼翰林院掌詹事府的显赫之职,达到其政治生涯的巅峰。其后,董其昌看出朝廷党争愈演愈烈,辽东战事吃紧,加上自己年老多病,于是上疏请求退休。崇祯七年(1634年),朝廷诏加他为太子太保头衔,“特准致仕驰驿归里”。两年后,驾鹤西去,走完其不平凡的一生。崇祯十七年(1644年),南明福王政权以其书画成就与元赵孟頫相类,遂授予他与赵氏相同的谥号“文敏”,后人因称其为“董文敏”。以上所述表明:作为书画家的董其昌获得了明代绝无仅有、在历史上只有燕肃、赵孟頫、高克恭和宋迪才能与之比肩的世人瞩目的政治地位。

董其昌走上书法艺术的道路,似乎是出于一个偶然的机会。起因是隆庆年间(1567—1572年)17岁的他参加松江府会考,试卷格式规整、文采华美,本以为可一举夺魁。谁知知府衷贞吉阅卷时嫌他字迹欠佳,故意降为第二,同时将字写得较好的董其昌堂侄董源正擢拔为第一。这件事极大地刺激了董其昌,自此发奋练字,终成一代大师。其实,书法史上冠绝古今的大家们也并非都是天分超常生而知之的,后天努力才是最重要的。比如“江南四才子”之一的文征明(其他三人为唐伯虎、祝枝山、徐祯卿),他小时候并不聪明,都快到10岁时才会说话。他在早年岁考时,曾因字拙不准乡试。自此发奋练字,知耻而后勇,终能后来居上,在诗词书画诸领域均有所建树,尤其是书法上成绩更高,成为吴门(苏州)书派的领军人物。人都是学而知之,无论学什么,只要按照正确的方法持之以恒地坚持下去,就一定能获得成功。在这一点上,无论是古人还是今人,都给我们做出了很好的榜样,我们不能“徒见成功之美,不悟所致之由”。

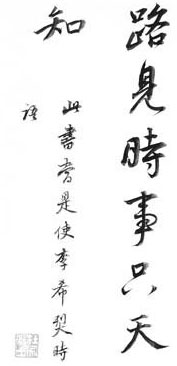

董其昌的这段经历记载在他的《画禅室随笔·评法书》中,对此他是这样描述的:“吾学书在十七岁时,先是,吾家仲子伯长,与余同试于郡。郡守江西衷洪溪以余书拙置第二,自是始发愤临池矣。初师颜平原(颜真卿)《多宝塔》,又改学虞永兴(虞世南),以为唐书不如魏、晋,遂仿《黄庭经》及钟元常(钟繇)《宣示表》《力命表》《还示帖》《丙舍帖》。凡三年,自谓逼古,不复以文征仲(文征明)、祝希哲(祝允明)置之眼角。”从中可以看出他学书走的是由唐入晋之路——由颜真卿、虞世南上溯至王羲之、钟繇。初涉书道即能取法乎上,上追晋人,加之勤学不辍,故三年后便不再把文征明、祝枝山放在眼里。这种敢于超越前贤的勇气实在可嘉,虽未免年少轻狂,但亦说明其学书进展之神速。

一年后,他就读当地名流莫如忠塾馆,从莫氏学书,由学唐人而转学晋人。对此,他晚年曾有过回忆:“余年十八岁学晋人书,得其形模,便目无吴兴(赵孟頫),今老矣,始知吴兴书法之妙。”因有名师指点,董其昌得以取法乎上,直追晋人,此后一生都以“晋人取韵”为最高境界而苦苦追寻。董其昌一生中曾多次批评赵孟頫,时刻不忘拿他与自己作比,表面上是看不起赵孟頫,实际上是把赵孟頫当做超越的目标,希望自己能成为赵孟頫那样开宗立派的大人物。他清楚地看到明前期书法不能有所突破的原因在于“今(指明代)眼目为吴兴所障”,在他看来,自元至明二百多年来的书法均笼罩在赵氏一人之下,这说明他对赵孟頫的评价是极高的。其中也隐含着他欲与赵孟頫相抗衡的想法,实际上他一直把赵孟頫当做自己的对手,这是他书法大进的动力,这一艺术理念影响了他的一生,是他终能成为大师的一个关键。

董其昌精研赵书笔法、结构、章法之不足,指出:“自元人后,无能知赵吴兴受病处者,自余始发其膏肓在守法不变耳。”还说“赵书无不作意,吾书往往率意”。他认为虽然赵孟頫和他一样是以晋人为宗,但赵只追求“形似”,失在刻意,入古而未能出古。自己则“脱去右军(王羲之)老子习气”,率意而为,直追晋韵,属于更高层次的遗貌取神。他欲重新确立赵氏以前的文人书法的价值,构造一个包括自己在内的新的传统书法体系。这是他与赵孟頫、文征明的根本区别,与他的南宗文人画思想是一致的,这种观念显然与李贽、公安三袁思想影响有关。试观董其昌的一些临作,均是遗貌取神,旧瓶装新酒,“妙在能合,神在能离”,已是参以己意的“二度创作”。依董其昌绘画方面的才华,即使难度再高的字帖,他也一定能临到乱真的地步。所以,他临不像绝不是模仿力的问题,而是方法观的问题。

董其昌曾言:“守法不变,即为书家奴。”这种观念亦体现在其临作中,他在临仿后的题跋中曾写下这样的感受:“余书《兰亭》,皆以意背临,未尝对古刻,一似抚无弦琴者。”(《容台别集》卷二)可见他临帖时不是照着原作惟妙惟肖地对临,而是凭记忆参以己意地背临。再如他在临王羲之《乐毅论》后记曰:“此卷都不临帖,但以意为之,未能合也。然学古人书,正不必多似,乃免重台之诮。”(《石渠宝笈》二十九册)他还说:“俗人为之与临本同,若之何能传世。”(引文同上)可见,在他看来,临摹目的不在于结果的相像程度,而在于临写过程中能体会多少、掌握多少。他重视的是他津津乐道的临仿过程,沉醉于这种仿临式创造本身。他的临作是临创结合式的,这种方法显然有助于创造力的培养和提高,这种学一半抛一半的做法对后来的王铎影响很大。王铎是晚明书法大家,他学书法也主要以“二王”为旨归,但他灌注于临作中的从来都是起伏跌宕的自我情感展现,而不是随人脚踵、谨小慎微的描摹。他曾自言“一日临帖,一日应请索”,尽管和董其昌的路数不尽相同,但都是临摹和创作相结合的。可见,凡是有创造性的书家从来都是耻于与人同的,即使是临摹也不依傍于人。董其昌颇识禅理,或许在他眼里书法不过和“饥来吃饭,困来即眠”一样,是自己的事,也是很自然的事。随性适意,如此足矣。所以,我们从董书中总能看出一种超凡脱俗、明心见性的禅意。

如果说以古为新的首创者是董其昌的话,那么后继者就要数清代的刘墉了。刘墉因晚年驼背人送外号“刘罗锅”,大多数人只知道他在政治上的声望,不知道其实他还是一位勇于创新的大书法家。他的亲家同时也是大书家的翁方刚曾戏谑他写的字“无一笔有古人”,刘墉则反驳他“无一笔是自己”。刘墉认为:“似即不是,是即不似。”这种临帖观来自董其昌,是对泥古不化者的当头棒喝。

“能于同处不求同,惟不能同斯大雄”(当代“草圣”林散之语),传统艺术的传承性决定了哪怕是一点点的进步都比登天还难。记得有位书家说过:“如果传统是万岁,创新就是万岁加一岁。”从这个意义上说,董其昌是伟大的。

如果可以把书家分成三类的话:赵孟頫和文征明都属于复古型,主要以功力取胜;颜真卿则属于变古型,主要以创新取胜;董其昌则是介于两者之间的第三种,我们姑且称之为亦古亦新型。这类书家更富于理性的思考,对于传统不轻信、不盲从,也不妄自尊大、目无古人。始终抱着审慎的态度,在古今之间试图找到一个属于自己的创变空间和表达方式。从董氏的《画禅室随笔》看,他对古来的书家及书法现象有着极为理性的分析和理解,这种思考也包括对他自己。所以他才会常常拿自己和别人来作比较,凭着自己的眼力和心思去摄取古人在用笔、结构和章法上的奥秘,在取舍、加减中一步步完善自己的风格。基于他对书法的独到而深刻的理解,他才敢于不断地质疑古人。赵孟頫以复古尚法为目的,亦步亦趋地临摹古人,不敢越雷池一步,对此做法,不甘做书奴的董其昌自然会不以为然了。

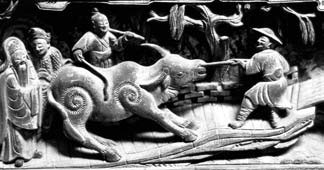

史载,22岁后,董其昌开始兼习绘事,这对其习书大有助益。35岁后,随着董其昌在仕途上的平步青云,其书画之名亦随之愈显,成为当时朝野书坛的执牛耳者。

大约在40岁前后,他又把取法的目光投向唐宋,尤其服膺米芾一人。《明史》论及董其昌书法渊源时,独言其“始以米芾为宗,后自成一家,闻名国外”。无论是书法,还是绘画、鉴赏,董均以米芾为依傍,所获最多。对他而言,米芾不仅是“南宗文人画派的核心人物,亦是其心中书法‘南宗’的代表”(黄惇《中国书法史》)。晚年他曾自言学唐李邕五十五年,后觉与米书“多有诋诃,辙复忘其旧学”。他尝言:“运笔得米元章(米芾)髓,非敢自誉,书道本如是,历代皆迷耳。”(《容台别集》卷三)他还称自己的笔法“皆是颜尚书、米漫士书法得来,书家当有知者。”他在47岁时的一次题跋中写道:“自唐以来,未有能过元章书者,虽赵文敏亦于元章叹服,曰:今人去古远矣。”足见他对米芾的推崇程度。董氏虽独好米书,但从其作品上似乎看不出太多的米字招牌动作,他化米芾的跳荡欹侧为平和雅逸,但相对于赵孟頫的一味平正又多了些许奇崛,这是他欲超越赵的高明处,诚为学而能化之善学者。

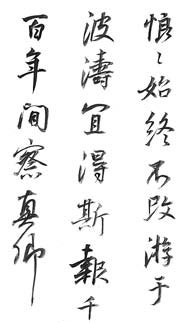

实际上,董其昌的取法视野十分开阔,为能超越前贤,凡符合其古淡、率意、自然之审美标准者均拿来为其所用。从晋到唐,再到宋元,书法史上各时期文人流派书法的代表书家,他都一一临仿,广采博收。从他的一些题跋中可知,凡是以“二王”为主线的各时期文人流派书家,他都有过认真地学习,即使到了晚年仍孜孜不倦地临习已写过无数遍的《淳化阁帖》。这可以看他81岁时临写的《淳化阁帖》,仍然是一笔不苟,神采焕然。不过他临古决不拟古,而是强调“神似”,以“吾神”为最高品格,故能“酿蜜不留花”。随着功夫的加深和见识的增长,晚年他开始认识到赵书的高妙,“今老矣,始知吴兴书法之妙。每见寂寥短卷,终日爱玩”(《三希堂法帖》卷四)。类似的评语还有很多,实际上,他对赵孟頫的评价还是褒多于贬的。每一次批评赵孟頫的同时,他也在留意其长处,所以说董其昌还是一个善于开展批评和自我批评的人。董氏既有称雄书坛的豪情壮志,则必然会把自己所要超越的对象也列入学习和研究的范围,正所谓“知己知彼,百战百胜”,这是董其昌的过人之处。从董其昌62岁时书写的《论书册》来看,字取横势,舒展大方,当与赵孟頫的影响不无关系。事实上,董赵二人都曾以唐李邕为师,其共同的选择也正说明了他们审美的趋同性。

董其昌之所以能在艺术上取得大成,有一个不可或缺的重要原因,那就是他有机会看到众多历代书法名作。董其昌是一位鉴赏家、收藏家。他收藏宏富,见识广博。一生交游甚广,眼力超群。

他在30—35岁期间,曾在浙江平湖、嘉兴及安徽徽州一代教私塾或做富家子弟的家庭教师。其间由项穆引见得以结识明代第一大收藏家项元汴,二人一见如故,大有“相见恨晚”之意,遂引为知己。从项氏那里董其昌得以观赏到大量的历代名家法帖,眼界大开。对此,董其昌在74岁时这样回忆道:“三五年间,游学就李,尽发项太学子京所藏晋、唐墨迹,始知从前苦心,徒费岁月。”(《容台别集》卷五)他“永日忘疲”,如饥似渴地沉潜其中,书艺大进,这为他以后的成功奠定了重要的基础,这些得天独厚的条件是其他书家无法企及的。他25岁时就见到了王羲之的《官奴帖》,故得以顿悟书圣笔法。这一时期的董其昌还是个贫寒的穷秀才,据马承昭《当湖外志》记载:“董文敏未第时,曾馆于我湖冯氏。家贫,服白布单袍,兴至即书其上,久乃尽墨之。屏幛殆遍。既贵,始见珍。”此段记载透露出两个信息,一个是董其昌当时尽管已小有名气,和当时的一些名流多有往来,却尚未被士大夫阶层所认可。另一个是清贫的董其昌极为勤奋,其劲头堪比“临池学书,池水尽黑”的王羲之和“书艺不成,决不下楼”、苦练书法三十年的智永和尚了。古语有“穷而后工”,今人有“逆境出人才”,话虽不同,其理则一。也许没有早年的困窘艰难,就不会有官场上春风得意和艺术上独树一帜的董其昌了。造物弄人,福祸相倚。这正应了孟子那句至理名言:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为。”

他被选为庶吉士后,又得遇他在翰林院时的老师、书画收藏大家韩世能,韩氏非常器重董其昌,将自己所藏历代书画名迹悉数借其观临。其中有《曹娥碑》真迹绢本、东晋杨义的《内景黄庭经》、王献之的《洛神赋》、钟繇的《戎略表》以及传世最早的书法真迹——西晋陆机的《平复帖》等,董其昌先后获观这些稀世杰作,书法自然一日千里,进展神速,其名气开始在京城显扬。在以后的十年中,他又与著名藏家吴廷、王肯堂、吴桢等结识,尤其是和吴廷的交往使他获益最大。万历庚寅年(1590年),已负盛名的董其昌开始与徽州著名藏家吴廷订交,在二人后来长达三十六年的频繁交往中,董其昌从吴氏那里借阅了大量的名家墨迹刻帖,朝夕临习玩味,如《兰亭序》《十七帖》《米芾书评纸帖》《蜀素帖》《宋苏文忠公后赤壁赋》《赵孟頫道德经》等,其中十二件法帖后都留下了他精彩的题跋。有些帖还一跋再跋,这些题跋处处闪耀着董其昌在艺术上的真知灼见,是我们研究其艺术思想的重要依据,也是我们研究其书法不可多得的第一手资料。

董氏精鉴定,藏家多以其鉴定过眼为荣,他则借机学习书法,对古代书法积累了越来越多的切身体验和认识。董其昌曾官至二品,又有机会看到内府的书画藏品,这些得天独厚的条件使他能尽可能多地接触到名家真迹,能在用笔、结构、章法和气息上全方位地吸取古人的精髓,博采诸美,为我所用。

青年时代的董其昌还与莫是龙、陈继儒、丁立鹏、顾正谊等华亭才子相友善,彼此谈文论艺,互相切磋。与此同时,董其昌更加迷恋禅宗。早在为诸生时,他便受到达观(紫阳真可)的指点,由此“始沉酣《内典》,参究宗乘”(《容台别集》卷一)。万历十六年(1588年)冬,正值京考前夕,他却与唐文献、吴应宾、袁宗道等在家乡松江龙华寺拜会与达观齐名的高僧憨山禅师(德清)。万历十七年(1589年),董其昌“读中秘书,日与陶周望、袁伯修游戏禅悦,视一切功名文字直黄鹄之笑壤虫而已”(陈继儒《容台集叙》)。万历二十年(1592年),他被任命为翰林院编修后,在京城与高层人物有了更多的交往,其中尤与当朝名士袁宗道兄弟及笃好禅理的陶周望过从甚密。他们均受前辈李贽影响,人生观和艺术观多有相通处,故相交甚欢,受益良多。万历二十六年(1598年)初春,44岁的董其昌在京郊庙中邂逅李贽,此事董曾记于《容台别集》:“李卓吾(李贽)与余以戊戌春初一,见于都门外兰若中,略披数语,即评可莫逆,以为眼前诸君具正知见,某某皆不尔也。余至今愧其意云。”从这段记述中可看出他们一见如故、互相赏悦的情景。早在结识李贽之前,董其昌就与这位潜心禅学,着儒服、居佛寺,熔儒佛于一炉的老人心心相通了,只是无缘相见。此时的李贽已是72岁的古稀老人,董其昌能有机会与其相见,实为人生一大幸事。“愧其意”是指董其昌没能像同样受李贽影响的袁氏兄弟那样,高扬反叛道统的旗帜而走向另一个极端。他于禅宗的陶冶,以另一种超尘拔俗的宗教体验融入书与画的艺术世界中,以半官半隐的方式回避了现实激烈的思想斗争。董这一时期的思想变化对其后来书画观念形成起到重要的铺垫作用,他虽为京官,但大部分时间在老家松江度过,晚年为躲避党争,更是告老还乡,专心致力于书画艺术。这种态度即是李贽思想影响的结果。而更为重要的是在这种禅悦中产生了他著名的山水画分南北宗论以及书法上的以禅喻书论,此时的董其昌正是中年时期,这是一个艺术家形成艺术思想和艺术风格的关键时期。

董其昌在中年时期还因奉使长沙、主考江西而有机会游历名山大川,大自然的滋养和广泛的交游使他眼界大开,悟出了很多道理,其中最著名的就是那句一直广为流传的名言——“读万卷书,行万里路”。如果说他强调的“顿悟”是其书法理论之精髓,那么这“读万卷书,行万里路”,就是非常重要的“渐修”过程,这是他深入生活的切身体会。一手伸向生活,开阔视野,广结同道;一手伸向圣贤书,提高学养、涵咏气质。进而提高悟性,促进艺术水准的提高。

所有这些交往和见识,都促成了他开阔的眼界和丰厚的学养,而这些正是一个艺术家得以成长的最重要养分。正是他的勤学和实践,促使他成为一位既有深厚传统文化修养,又有自己的艺术思想体系的画家;成为一位既能开启一代新风,又能体现传统文人意蕴的书法大家。

古人特别重视读书习字,如果文章和字写得不好就当不了官,董其昌在加强字外功,“读万卷书,行万里路”的同时,亦坚持字内功的训练。这期间他观赏和临写了大量的历代名迹,从“二王”父子(王羲之、王献之)到唐之欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权及“巅张醉素”(唐狂草大家张旭、怀素);从五代“下笔便到乌丝栏”的“杨疯子”(杨凝式)到宋四家苏、黄、米、蔡(苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄);从元之赵孟頫到黄公望、倪瓒乃至和他同时代的书家。他都广取博收,融会贯通。他还于49岁时(万历三十一年)将自己喜爱的历代书法名作汇刻成《戏鸿堂法帖》。54岁时(万历三十六年)他第二次见到王羲之的《官奴帖》,在临写时写下这样的感悟:“抑余二十余年时书此帖,兹对真迹,豁然有会,盖渐修顿证,非一朝夕,假令当时能致之,不经苦心悬念,未必契真。怀素有言:‘豁焉心胸,顿释凝滞。’今日之谓也。……以《官奴》笔意书《契帖》,尤为得门而入。”(《容台别集》卷二)从中可知,他历时二十余年临习《官奴帖》,直到面对真迹,始“豁然有会”,经历了由“苦心悬念”,到“豁焉心胸,顿释凝滞”的“渐修”到“顿悟”的过程。他49岁时所作《临杂书册》中的一段背临《官奴帖》,就是其顿悟后的一件佳作,虽取法自王羲之,但出以己意,可谓“随心所欲不逾矩”,已见古淡、真率之意境,很好地体现了其禅悦思想。这之后他的一些题跋作品也都以此种面目示人,如跋米芾《蜀素帖》、王献之《中秋帖》、陆机《平复帖》和王羲之《行帖》等,行笔精妙细腻而不失萧散简远、真率自然,这表明董其昌在50岁左右书法风格已趋于成熟。

董其昌不愿故步自封,不愿做书家奴,“一手伸向传统,一手伸向生活”,一生中不断地实现着一个又一个超越。这种不甘人后的创新精神是其获得成功的最大原动力,我们今天学习董其昌更要学习他的这种精神。

纵观董其昌的书法之路,大致可分为三个时期:一是50岁以前的勤学期,虽取法诸家,但主要不离二王、怀素,书风于摸索中成长;二是50岁至68岁之间的变化期,主要以怀素、颜真卿、杨凝式、米芾为依归,个人风格走向成熟;三是70岁以后的大成期,融诸家于一体,“渐老渐熟,归于平淡”,成自家超凡脱俗之面貌。