某评论家曾为卡洛的绘画艺术下过如此注解:“卡洛是一个借助绘画不断赋予她自己生命的画家。”墨西哥是一片奇特的土壤,壁画,金字塔,玛雅文明……一想到在当今由混凝土建筑构造而成的荒寒世界中,能有这么一方散发着浓郁光华和独特魅力的天地存在着,不由得会感到欣慰与叹赞。二十世纪初期诞生在这片土地上的弗列达·卡洛,在她不算长久的一生里作画无数,其作品鲜明的特点在岁月的淘涤中日渐闪亮,终于奠定在超现实主义绘画史上无可摇撼的地位。顺着时间的轨道去欣赏卡洛的画作,就仿佛在注目着她颠荡却多彩的一生。

你无法想象一个人一生中能够历经30多次手术,自童年起就不得不忍受病痛,先后遭遇车祸、骨折、流产。上帝似乎对卡洛开了一个残酷的玩笑,在她四十七岁的短暂生命中,一直不停止对她肉体痛苦的施加;但上帝同时又对这个桀骜的女子怀有偏爱,赋予她美艳的外表,独特的才气和灵动的画笔,使其在面对病痛所作的挣扎中,创作出一幅幅惊世骇俗的图画。

卡洛诞生在墨西哥的小村庄柯约肯(Coyoacan),六岁时罹患的小儿麻痹症,是她童年的一场浩劫,从此右脚细瘦微跛。卡洛钟爱于创作自画像,对着镜子,细致地描摹。而在她的画像中,通常情况下我们只能看到半身像或者穿着曳地长裙的人像,我想是卡洛努力在画中寻求一种自身的完满,现世过于残酷,无奈转而投入作画,油画笔下的世界里,没有残疾没有缺陷。

几乎在所有的自画像中,卡洛永远是一副极度冷静的表情,粗重浓眉,漠然却坚毅的眼神,淡淡的唇髭透出几丝男性化的不驯。背景或是茂密的墨西哥植物,或是卡洛用奇特的想象创造的瑰丽画面,画中的卡洛置于中间,穿墨西哥特色服饰,佩戴大串珠宝,头饰有时是繁复艳丽的花朵。这个异域气息极浓重的女子,有着对自己国土深厚的热爱,在她近乎偏执的自我描绘中,我们能够感受到,极冷与极热,流动与静止,悲伤和虚妄。顺着这些图景溯游而上,墨西哥文化的漫漫长卷也渐次展开。

十八岁在去往学校的途中,发生改变卡洛一生命运的车祸。在距离死亡仅一步之遥的地方,卡洛感到生命之无力微渺。漫长的恢复期里,与不停在身旁徘徊的死神相伴,她能够感受到延伸至灵魂里的孤独和悲戚。她说,在医院里,死亡每晚来到我的床边舞蹈。为找到属于自己的心灵救赎,卡洛需要的武器是一枝强悍的画笔。她渴望表现伤痛,同时又善于极力掩饰痛楚,这种难以言喻的矛盾感几乎充斥卡洛的所有画作,悲伤与隐忍的互相抗衡,这也是她的作品给人一种窒息张力的原因。在画作《破碎的脊柱中》,卡洛描绘的是疮洞累累的自己,背后是土地开裂的荒原,象征她荒芜的心绪,画作中的她头发散乱,身体布满尖锐的钉子,人物的脊柱被以一种夸张的方式表现出来,破碎成几段,却依旧支撑着躯体。受伤的卡洛在荒原中站立,脸上是相互冲突的眼泪与坚毅的表情。正如画作渴望传达给我们的信息,卡洛的脆弱与无畏是等量的,前者折虐着她不肯停息的一生,后者是卡洛画像的精神核心。

邂逅里维拉,或许是卡洛生命中最惊心的一次冒险。这个带给她无数欢悦和痛苦的男人,卡洛穷其一生,也只有对他,怀有最忠实的爱恋。自少女时代起,卡洛就对里维拉有着无限的爱慕和迷恋,当时的里维拉,是墨西哥最具盛名的壁画作家,卡洛只有在里维拉站在梯子上作画时躲在一旁偷偷观察他。多年后的一次聚会使两人再度重遇,被双方所具有的特质所吸引,他们开始了漫长的热恋并结为夫妻。在1931年卡洛创作的绘画《弗莉达·卡洛和迭戈·里维拉》中,卡洛记载了二人的结合。画面中体型胖硕的里维拉和瘦小的卡洛站在一起,形成鲜明的反差,卡洛将其幽默地戏谑为“大象与鸽子的组合”。图画中的卡洛将手放在里维拉的手中,头调皮地歪向一边,这是卡洛画作中少见的描绘本人幸福快乐的作品,与往日沉静悲伤的气氛不同,整个画面传达出欢喜的信息。与里维拉结婚,是卡洛少年时代阴霾的暂时消散和退却,对里维拉执迷的爱情,使卡洛也在往后的生命里尝到痛楚,尝到心酸。

里维拉或许是真心欣赏卡洛的才华的,但在对待感情上,缺乏起码的尊重和忠诚。不断与其他女人发生恋情,甚至与卡洛的妹妹发展出一段令卡洛悲痛不已的婚外情,这次事件深深刺痛了卡洛,她借助画笔,宣泄自己潜藏在内心的愤怒和无力的感伤。《一些小刺痛》是卡洛众多能够体现“血腥美学”画作中的一幅,一个已经死亡的女人全身赤裸着躺在床上,浑身布满细小的刺伤,血流到床单上,浸染得令人心悸,床边站着一名手拿镊子的男子,漠然看着眼前受伤的女人,地板上是溅落的暗红色的血,整个画面令人察觉到不详和闷浊,黯淡的色调代表卡洛沉重的心情,而画面中女人身上的斑驳的刺伤,就像是里维拉带给卡洛的一次次伤害。

《时代》杂志曾经形容卡洛的画是“非感情用事的孩子游戏式的血腥幻想”,法国超现实派领袖布鲁东也曾评价卡洛的作品是超现实主义中的经典代表。但是卡洛对此并不持赞同观点,她说,“我不画梦境,我只画自己的现实状况”。的确,卡洛是用自己的生命在作画,她的艺术,无论是情绪的表露,还是内容的构筑,都是内心感情的写照和投射。当她愤怒时,画作就充满激烈的色彩与冷漠的表情,当她悲伤时,画面似乎被阴云和冷雾所覆盖,这并不是孩童般天真的纯粹幻想,而是基于自身经历利用笔和画布所叙述的现实情节。因此可以说,卡洛的血腥美学,无疑是对个我感观疯狂却又精准的表达,所有的痛苦都是真实存在的,所有的眼泪都是情有可原的。

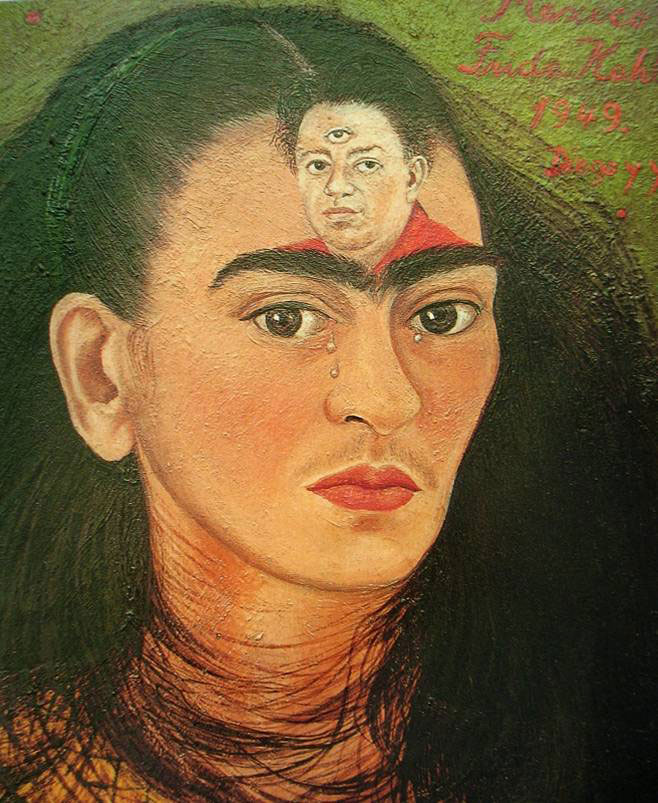

1939年卡洛与里维拉离婚,一年之后又再度结婚。这一次的结合令两个人认识到对彼此的难以割舍,伤痛犹在,但总好过别离。卡洛在《迭戈与我》、《宇宙爱的环抱》、《穿着特旺纳裳的自画像》等多幅作品中都表达出了对这个本性风流却才华横溢的男子的爱恋,穿上里维拉最喜欢看她穿的特旺纳裳,卡洛像是一只将自我囚禁的鸽子,绵长的爱情里面穿杂着时而锥心的痛楚。爱情令人眼盲,在这个比自己大21岁的画家面前,桀骜不驯的卡洛也像是渐渐融化了。

对卡洛来说,孤独是人生的必要陪伴,也是慰藉心灵创痕的良药。在孤寂中,唯有自己抚慰自己,自己扶持自己,一个是脆弱的卡洛,一个是神情冷峻不肯屈服的卡洛,这两种性格共生在一个躯体之中,相辅相成,同时存在也同时消亡。这就是卡洛最著名的作品之一《两个卡洛》所表露的内容。绘画完成于1939年,当时卡洛与里维拉的关系降至冰点,失望、哀痛、迷茫的情绪奠定画作的情感基调,背景乱云密布,两个卡洛以几乎对称的方式端坐画面中,一个是身穿繁复欧洲服饰的卡洛,手中的剪刀剪断了环绕两人的血管,血流不止;一个是身穿墨西哥特色服饰特旺纳裳的卡洛,她手握一张里维拉的照片,另一只手牵着神情落寞的欧洲卡洛。两个卡洛的心脏结构被完整地暴露在空气中,如此赤裸和直烈的情感,在看似平缓行进的氛围里,将凝目于画作的每个人紧紧攫住,连同自身坠进卡洛的双重世界里:对称,然而对比鲜明。

在这幅画作中,穿特旺纳裳的卡洛无疑是卡洛心中理想的自我形象,如双翼般粗黑的浓眉,冷酷无畏的眼神,永远鲜明卓异的墨西哥女子。在对待本土和外来文化的态度上,卡洛是坚决的,她热爱并努力刻画衍生于墨西哥这片土壤的绮丽文化,对于冷冰冰的工业文明持有极大的反感,在她看来,工业造成的结果是与自然相脱离相违背,能够直截了当表明这种态度的是她1932年所作的《站在美墨边界的自画像》,这一年她与丈夫里维拉转往底特律。画作中的她穿西洋服饰,神情冷漠,左侧是几乎带有颓败气息的墨西哥文明,喷火的烈日,出现裂缝的天空,倒在地上的雕像以及墨西哥特有的植物;右侧则是她对那时所处的美国面貌的生动速写,蒸汽团团占据天空,高楼耸立,金属管道通向未知的地点。画面带有一触即发的紧张感和消亡感,似乎两种迥然不同的文明兵刀相向,一方终究要将另一个完全吞噬和取代。卡洛站在两者的分界上,手中的墨西哥小旗表明她捍卫祖国文明的坚定意志。

卡洛是属于自然的,她渴望在与自然的交流中获得对生命的感触,而不是生活在冰冷的先进文明中丧失自我的原本特质,美国之行并没有给她带来快乐,相反是更深的孤独和对故土更强烈的思恋。在她的绘画作品《我的衣服晾在那儿(纽约)》中,没有了卡洛凌立的身影,只有混乱颓败如同废墟的纽约城市,以及画面中间孤独晾着的一件墨西哥特旺纳裳裙子。现代文明的过速发展,无论是矗立的建筑、拥挤的街道,还是精密的器械、发达的产业,都不能够引起卡洛的丝毫向往。她仍旧喜爱墨西哥的奇异土壤,喜欢描绘被茂密植物和灵动可爱的动物紧密包围的空间。《我与鹦鹉》、《与猴子的自画像》等作品中,卡洛是一个在葳蕤枝叶中闪现的精灵,尽管表情依旧是被收敛得极致到位,还是可以察觉出画面自内向外透露出的趣味和愉悦。

双重的卡洛存于图画,亦存于现实。她可以是快乐得无以言说的印第安女子,也可以是悲伤难抑的为爱情在所不惜的心酸女性。1954年7月13日,卡洛在经历了截肢、病痛和肺炎等漫长的折磨之后,离开了这个她多次用画笔试图揭露的世界。她的日记上写着:“我希望离去是喜悦的,我希望永远别再回来。”倔强与孤独如弗列达·卡洛,一定要尝遍每一寸痛楚的滋味,一定要翻寻每一处永恒的陶醉。