宪法学究竟如何成为“科学”?至少在三个相互关联的层次上,宪法学表现为一种“科学”。首先,在规范层面上,宪法学应澄清并梳理宪法所规定的价值规范秩序;与此相关,在逻辑层面上,宪法学应提供解释宪法含义的技术;最后,也是最重要的,在实证层面上,宪法学应该是一门分析人性与社会权力的科学,并进而指导宪法的制定与修正。

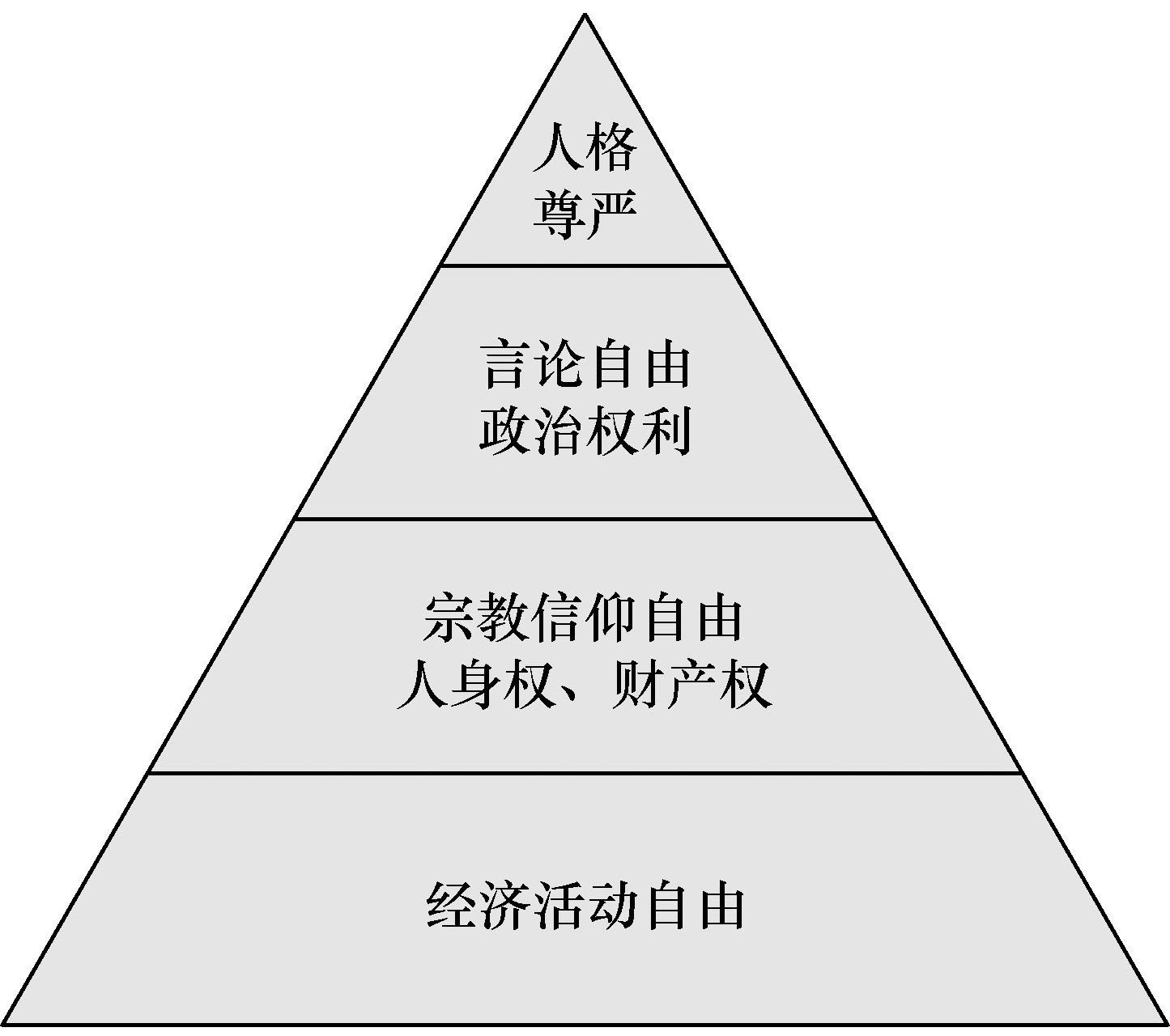

规范宪法学是对宪法规范与价值等级的探讨。首先,法律是一部规范性文件,宪法尤其是如此。不同规范形成了一个价值的等级秩序,而法学家的任务就是澄清这个价值秩序,使宪法的不同规范“各得其所”。作为一部法律文件,宪法的不同规范不是孤立的,而是形成了一个相互联系的整体。不同的宪法规范有时可能发生冲突。这时,法学家的任务就是根据某些普遍接受的原则来解决冲突。在效力上,宪法规范的等级可能有所不同:有的规范是“首要”(primary)的,其效力高于其他的规范,因而控制着这些“次生”(secondary)规范的意义。例如德国《基本法》第1条规定:“人格尊严不得侵犯”,第5条又规定了言论自由。由于第一条被认为代表着《基本法》的核心,因而在等级上高于任何其他条款,并控制着这些条款的意义。因此,当一个人的言论自由和其他人的名誉权发生冲突的时候,德国宪政法院就必须根据宪法第一条的要求来界定言论自由和名誉权。

所谓宪法具有“规范性”(normative),是指宪法以法律的形式规定或表达了国家机构所应该遵循的规则。譬如说,政府“不得”侵犯言论自由,或“不得”不经由法律的正当程序而剥夺人的生命、自由或财产,或“应当”对私有财产的征收给予公正补偿等。这类命题不同于纯粹的事实命题,如“政府侵犯了(或没有侵犯)言论自由”,后面这项命题在性质上和“这是一张桌子”或“太阳从东边出”没有区别。规范性的法律命令只适用于人作为有意志自由的行为主体,而不适用于无意识的行动自由的自然物(例如说“太阳应该从东边出”就是没有意义的)。

图4.1 宪法的价值等级秩序

和法律体系一样,宪法本身也规定了不同等级的价值规范,因而也具有一个价值等级秩序。

可以说,宪法中几乎每一项有意义的条款都具有规范性,有关政府权力结构的设置也是如此。规定总统对国会通过的议案具有否决权,固然是表达了这样一个事实,但它同时也隐含着受到否决的议案不应当成为立法或总统不得以其他手段反对国会立法的规范,而规范是和事实在本质上不同的两种命题。在1739—1740年发表的巨著《人性论》中,苏格兰怀疑主义哲学家休谟(David Hume)第一次清晰阐述了规范与事实之间的区分,从而为近代分析哲学的发展及其对传统道德哲学的挑战奠定了基础。

分析哲学和实证主义相结合,产生了现代分析法学。其代表作见奥斯丁(John Austin)的《法理学讲义》和凯尔森(Hans Kelsen)的《法与国家的一般理论》。

分析哲学和实证主义相结合,产生了现代分析法学。其代表作见奥斯丁(John Austin)的《法理学讲义》和凯尔森(Hans Kelsen)的《法与国家的一般理论》。

对于改革进程中的中国宪法来说,规范宪法学承担着十分重要的使命。1982年制宪初期,改革开放刚刚开始,中国社会还没有告别计划经济时代,“文革”遗留的“左”的流毒也没有完全肃清。在三十一年改革开放过程中,无论是中国社会现实还是中国人的思维方式都发生了巨大变化;“法治国家”、“人权”、“私有财产”相继入宪,本身就是对观念变革最忠实的记录。然而,1982年所表达的传统理念仍然是宪法的一部分,宪法同时包容了指导理念不尽一致的新旧两类条款。如何协调体现不同时代精神的宪法条文,如何把握宪法的时代精神,如何梳理和构建和谐而稳定的宪法价值秩序,就成为宪法学者需要面对的迫切命题。

宪法学的逻辑层面是指解释宪法条文的逻辑工具与技巧。整理宪法规范的等级秩序本身就是一种解释过程,但解释是更为广泛的方法。有些条文的解释很简单,因为宪法本身规定得很清楚、具体。例如中国“年满十八岁的公民……都有选举权和被选举权”(中国《宪法》第34条),其中年龄的要求就很清楚。解释者只要弄清楚当事人的实际年龄就可以了。有些条文则比较笼统,因而需要在解释上花工夫。例如第34条中的“选举权和被选举权”就不一定在所有情形下都很清楚。它是不是意味着公民都应该有权直接选举全国人大代表,还是说“选举权”只适用于某些政府机关的选举(如区人大代表)?是不是意味着年满18岁的公民都能成为社区委员会的委员?如果地方上的规定是20岁,它是不是以违宪方式剥夺了某些人的“被选举权”,还是说这项宪法权利只是适用于某些正式国家机关的选举?这些问题都是条文本身无法回答的,因而必须诉诸于其他手段。宪法解释必须符合宪法的整体“精神”,尽量做到如果制宪者自己处于当时的情况也会作出同样的解释(见第九讲)。

让制宪者“自己”来解释宪法是最适合不过的,因为他们最有权威解释宪法,且作为宪法的制定者,他们对宪法有关条文的含义与精神应该是最清楚的。虽然在理论上如此,这种做法在实践中却行不通。这是因为“制宪者”经常是庞大的复数。不少国家的宪法都要求宪法的修正通过公民复决,因而参与复决的公民是真正的“制宪者”,而要把他们请回来解释宪法显然是徒劳的,更何况他们对有关条款的含义很可能并没有进行深思熟虑的推敲。对于联邦国家(如美国),联邦宪法可能要经过多数州的同意,而要核实这些州的意图是极困难的。对于单一制国家(如中国与法国),“制宪者”是一个中央机构(如全国人大),因而由它解释宪法具有可行性。即使如此,由制定机构解释法律的做法是否合理,也是可以质疑的。对于大多数宪法条款(例如1868年通过的美国宪法第十四修正案),原来的制宪者早已仙逝,其修宪意图无从查核。既然如此,和其他机构相比,制定机构的解释难道真的具有天然的合法性?

更重要的是,就和普通法律的解释一样,宪法解释也涉及到孟德斯鸠提出的分权问题。如果由同一个机构去制定、修正并解释宪法条款,那么这个机构可以同样有效地做好事或坏事;它既可以授予权利,也可以取消权利。因此,即使采取单一制的西方国家也不把宪法的最高解释权交给制定机构,而是把它委托给另一个独立机构。因此,分权理论的要求恰好相反:谁制定,谁就不能解释,至少没有最高解释权。如果说在消费者保护领域,经常出现商家自己规定、自己解释的“霸王条款”,那么“霸王条款”之“霸”,正体现在制定者与解释者合而为一。同样,如果制定和解释过程缺乏分权,就不能防止宪法和法律领域同样出现“霸王条款”。

实证宪法学是指和宪法相关的经验实证研究,包括大众和精英的政治行为、权力制约的必要性及其成本、制度设计等方面。和规范宪法学与诠释宪法学不同,实证宪法学必须基于对人类行为的普遍经验假定以及对特定制度设置中的行为所作的调查,探讨社会与政治作用过程中不同事件的因果关系,并进而对制度设置是否实现了所期望的功能作出评价。例如人们可以研究美国最高法院的9位法官在历年判例中的表决方式,来探讨他们的决定是否受本身的意识形态所影响,并进而说明最高法院是否有效实现了这项制度被预期实现的功能(例如政治中立)。如果中国人大代表对于具体法案的表决方式可以(至少对学者)公开,就可以研究每个全国人大代表是否有效代表了其本地区的利益;如果没有完全做到,是什么其他因素影响着人大代表的投票?人们也可以通过具体事例,比较一下英国的议行合一和美国的三权分立制度在立法效率或人权保障方面的异同:三权分立是否像美国制宪者所设想的那样对保护基本权利必不可少?对基本权利的保障程度还取决于什么其他因素?等等。总的来说,实证宪法学和政治学或政府学研究的关系极为密切。

在诉讼过程中,建立在社会科学基础上的实证宪法学可以直接发挥关键作用。法律是处理实际生活事务的工具,宪法也是一样。这就要求宪法领域的学者、法官和律师熟悉实际事务和基本的社会事实,并用实证分析的工具为现存的政策或其改革辩护。1908年的“妇女工时案”是发生在美国新政时期的一个案例。

当时,最高法院中的多数法官采取保守立场,基于陈旧观念和脱离现实的态度,频频撤销联邦和各州为保护工人安全与健康而制定的立法。就在3年之前,最高法院撤销了纽约州一项限制面包店工人工时的法律,引起了普遍的震动甚至抗议。在本案,俄勒冈州的法律禁止任何工厂或洗衣店雇用妇女每天工作超过10小时。雇主穆勒拒绝遵守州法并遭到法律制裁,他在法院主张这项法律违反了第十四修正案的正当程序所保障的契约自由。

当时,最高法院中的多数法官采取保守立场,基于陈旧观念和脱离现实的态度,频频撤销联邦和各州为保护工人安全与健康而制定的立法。就在3年之前,最高法院撤销了纽约州一项限制面包店工人工时的法律,引起了普遍的震动甚至抗议。在本案,俄勒冈州的法律禁止任何工厂或洗衣店雇用妇女每天工作超过10小时。雇主穆勒拒绝遵守州法并遭到法律制裁,他在法院主张这项法律违反了第十四修正案的正当程序所保障的契约自由。

按照普通法遵循先例的传统,本案似乎应该判决州政府败诉。然而,当时的政府辩护律师、后来成为联邦大法官的布兰代斯(Brandeis)首次运用详尽的科学事实,从妇女的生理结构及其从事的工种,论证法律对妇女提供特殊保护的必要性。布兰代斯的详尽论证迫使最高法院承认,所谓的“契约自由”并不是绝对的。妇女的生理特点使她们在谋生中处于不利地位;两性之间的内在差异,为补偿妇女承受的特殊负担而制订的立法提供了理由。尽管同样立法对男性工人将被推翻,保护妇女的法律对保障真正的权利平等是必要的。因此,在保守主义的高峰年代,最高法院“破天荒”维持了限制妇女工时的州法,布兰代斯也因他的辩护词(brief)而闻名法律界。

当然,以上三个层面是相互联系的。规范宪法学本身就是对宪法的解释,而诠释宪法学则离不开规范宪法学所确定的宪法价值结构。实证宪法学最终是为规范宪法学服务的,因为规范宪法学所确定的宪法价值(对人格尊严或基本权利的尊重与保护、民主程序的完整性、司法独立,等等)决定着实证宪法学课题的选择;人们不会把有限的精力与时间投入到一些宪法价值不明显或不重要的题目上——比如人大代表在午餐吃什么,但他们作为代表的衣食住行乃至于活动经费有什么保障,则可能是一个值得研究的题目,因为这确实可能会影响到他们是否能有效行使代议职能。