現代日本語の中では、物の授受である「モノがAからBへ渡される事象」を表す場合、例(1)~(3)に示したように、「与える·受ける·渡す·預ける」などの動詞が使われる場合とこれらの動詞に「クレル·ヤル·モラウ」が付加される場合の二つが存在する。「クレル·ヤル·モラウ」動詞と前掲の「与える」タイプの動詞との区別や「クレル·ヤル·モラウ」三者の対立と共存の問題は従来より、多くの研究者に着目され、研究課題として取り上げられてきた。

(1)a太郎が次郎に本を 与えた。 /太郎给次郎一本书。

b次郎が太郎から本を 受けた。 /次郎 接受 了太郎一本书。

(2)a太郎が次郎に本を くれた。 /太郎 给 了次郎一本书。

b太郎が次郎に本を やった。 /太郎 给 了次郎一本书。

c次郎が太郎から本を もらった。

/次郎得到太郎 给 的书(次郎 要 了太郎一本书)。

(3)a太郎が次郎に本を 渡してくれた。

/太郎 递给 了次郎一本书。

b太郎が次郎に本を 渡してやった。

/太郎 递给 了次郎一本书。

c次郎が太郎から本を 渡してもらった。

/太郎 递给 了次郎一本书(次郎让太郎把书 递给 了他)。

まず、「与える」タイプの動詞との区別について考えられるのは、以下の二点にしぼられる。

①「与える」タイプの動詞には「テ与える」のような補助動詞用法がないのに対し、「クレル·ヤル·モラウ」の三者は例(3)のように、補助動詞用法を持っているだけでなく、体系として、3系列が対立しながら共存している。

②「与える」タイプの動詞には動作の与える側に立つか、受ける側に立つかによって例(1)のように二項対立的に表現することはできるが、例(2)、(3)のように、三項対立的には表現することはできない。

以下、「(テ)クレル·(テ)ヤル·(テ)モラウ」の3系列体系を中心に、まずいくつか代表的な先行研究を精査していく。

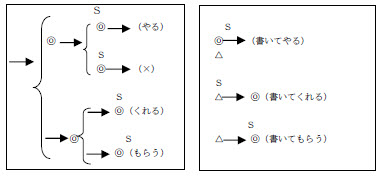

授受動詞構文の3系列対立共存について、宮地(1965)は、授受動詞構文を「受給動詞文」と称し、<動作の主者>、<文の主語>、<話し手の立つ側>という三つの要素を取り上げて分析をしている。そして、本動詞構文の場合では、動作の主者は常に<文の主語>として表されるため、比較的単純に捉えられるが、補助動詞構文の場合には、例えば、「書いてもらう」は、<動作の主者>は「書く主者」と「もらう主者」に分かれるという特徴のあることを指摘している。したがって、補助動詞構文の場合は、この三つの要素は、<動作の主者·受給動詞の主者·文の主語·話し手の立つ側>という四つの要素となり、体系的に複雑になるが、「受給動詞の主者」は常に<文の主語>として表されるところは基本的に受給動詞文と同じであると述べている。宮地はこのことを以下の図①、図②のように示している。図①は受給動詞文、図②は受給補助動詞文である(宮地,1965,pp.24~28参照)。

(A→B:モノがAからBへと渡される事態を表すS:主語◎:話し手が立つ側△:書く主者)

図①(A → B)図②

宮地は「クレル·ヤル·モラウ」構文間の使い分けは<話し手の立つ側>によって区分され、「与える」タイプの動詞との差異もこの<話し手の立つ側>、即ち<話し手関与性>の有無にあると述べている。

一方、久野(1978)は、大江(1974)などの視点論を継承して、<共感度>(Empathy)、<発話当事者の視点ハイアラーキー>、<視点の一貫性>の三つの規則(久野,2002,pp.284~288参照)を設定し、以下例(4)のように、授受動詞構文の使い分けを文法的適切性と関連付けて説明している。久野の三つの規則と表現例は以下の通りである。

◆共感度(Empathy:E):「テヤル」:E主語>E非主語

「テクレル」:E非主語>E主語

「テモラウ」:E主語>E非主語

◆発話当事者ハイアラーキー:話し手は常に自分寄りの視点を取らなければならず、自分より他人よりの視点を取ることができない。

◆視点の一貫性:単一の文は、共感度関係に論理的矛盾を含んでいてはならない。

(4) a僕は太郎にお金 をやった 。

b*僕は太郎にお金を くれた 。

c*太郎は僕にお金を もらった 。

d*太郎は僕にお金を やった 。

e太郎は僕にお金を くれた 。

f僕は太郎にお金を もらった 。

(久野,2002,pp.284~288)

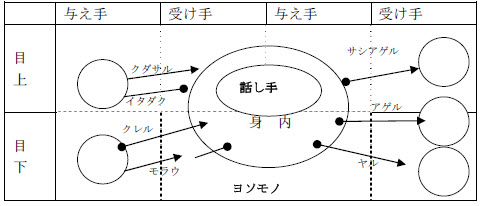

また、奥津(1979、1983、1986など)は、授受本動詞構文について、<与え手·受け手>、<主語·非主語>、<目上·目下>、<身内·ヨソモノ>の要素を設定し、<話し手の視点>と関連させながら、各構文間の使分けが行われると述べ、<身内·ヨソモノ>要素の認定にはゆれが生じ得ることによって、<話し手の視点>に相対性のあることを指摘している。奥津は、<目上·目下>という待遇性要素をも包含して、授受動詞体系を3系列7語形式とし、以下のように図示している(奥津,1979,p.77)。

図③

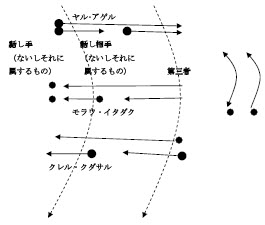

寺村(1982)は、奥津(1979)に近い捉え方をしている。寺村はその内容を以下の図④(寺村,1982,p.134)のように示している。

図④

図④から明らかであるように、寺村には方向性を明示しているところにその特徴であるだけでなく、さらに寺村は、「ヤル·アゲル」系と「クレル·クダサル」系の対立について、前者は「行ク」であり、相手の範囲のものを指す「ソ」の系列と共通し、後者は「来ル」であり、自己の範囲内のものを指す「コ」の系列と共通していると指摘している。また、3系列授受動詞と方向性との関連についての指摘も注目に値する。

前節の先行研究を通して、以下のことが注目される。

①これらの先行研究は、それぞれ異なるアプローチと異なる要素の抽出及びその組み合わせにより授受動詞構文を捉えようとしている。

②いずれのアプローチも話し手の立つ側である<話し手関与性>を中心的、ないしは決定的な要素と位置づけている。

③久野(1978、2002)は<視点>という要素を軸にしているが、久野の言う<視点>は<話し手関与性>と関連した日本語特有の<視点>を指している。

要するに、授受動詞構文の文構成に関しては、話し手の立つ側ないし<話し手関与性>、或いは<視点>が大きな役割を果していることが分かる。これらの要素が関与していることによって、授受動詞構文の文構成上、<人称制約>が生じ、この<人称制約>によって、授受動詞構文の3系列が存在しているのである。

久野(1978、2002)は<視点>を「カメラアングル」とし、それは事態を見る人間の目のカメラアングルであり、人間の視角であるとしている。しかし、日本語授受動詞構文の中で問題とされるこの<視点>は上で述べたように、特定の<話し手関与性>が密接に絡んでいるために、授受動詞構文の文構成上に<人称制約>として現れている。従って、日本語特有の視点、少なくとも日本語授受動詞構文においては特異な<視点>の現れ方をしていると言うことができる。

加えて、日本語の授受動詞構文に現れる<人称制約>や<人称性>は明らかに英語の<性·数>とは異なり、構文構成とは絶対的な直示関係ではなく、あくまでも人間関係の内外·親疎による相対的な直示関係を反映している。

一方、英語についても、通常は人称制約が見られないが、以下例(5)、(6)に示されるように、aよりbが安定しないのは、英語にも日本語に似たような人称制約が見られる場合があることを示している。

(5)a私は太郎から手紙を もらった 。

/我收到了太郎( 给 我)的信。

b??太郎は私から手紙を もらった 。

/太郎收到了我( 给 他)的信。

(6)aI received a package from Mary.

/我收到了玛丽 寄给 我的包裹。

b?? Mary received a package from me.

/玛丽收到了我 寄给 她的包裹。

(久野,1978,pp.160~162)

これに対し、中国語では、例(5)、(6)の対訳に見られるように、同一の授受事象に対しては、人称制約を受けることなく表現することができる。序章で言及したように、山田(2004)は汎言語的類型論の調査結果から、「英語のgiveとreceiveのような二項対立を持つ言語は特に系統に偏ることなく広く見い出せる」と指摘しているが、日本語のような三項対立を持つ言語が極めて稀であり、一方、中国語のような完全に独立した二項対立を持たない言語もあるとも指摘している。

このように、日本語の授受動詞構文における<話し手関与性>、そしてこの<話し手関与性>がもたらす<人称制約>、ないしは<人称性>の相対性は少なくとも英語や中国語などの言語とは異なるものであり、その特殊性が日本語授受動詞構文の構文的特徴をもたらしている。そしてこのような性質は本動詞構文だけでなく、補助動詞構文にも色濃く反映されている。

次節においては、授受動詞構文が表す意味特徴にも同様にこの特異な性質が見られるかどうかについて見ていく。

以下例(7)に示すように、授受事象に関しては、日本語においても二項対立構文で表現することは不可能ではない。ただ、日本語話者は例(8)のような三項対立の表現を好んで多用する。一方、中国語でも二項対立の表現はできるが、“给”の構文一つだけでもそれに対応する表現として可能である。この点については、奥津(1979)は、中国語では「受け動詞」より「与え動詞」が優位であり、日本語と中国語の対立は3語7形式体系対1.5語体系の対立 であると述べている。

(7) a太郎が次郎に本を 与えた 。/太郎 给 次郎一本书。

b次郎が太郎から本を 受けた 。

/次郎 接受 了太郎一本书。

[例(1)再揭]

(8)a太郎が次郎に本を くれた 。

/太郎 给 了次郎一本书。

b太郎が次郎に本を やった 。

/太郎 给 了次郎一本书。

c次郎が太郎から本を もらった 。

/太郎 给 了次郎一本书(次郎 接受 了太郎一本书)。

[例(2)再揭]

一方、英語では、例(9)のように二項対立で表現するのが一般的である。

(9)aTaroo gave Jiroo a book. /太郎给了次郎一本书。

bJiroo received a book from Taroo.

/次郎 收到 了太郎给的一本书。

(7)~(9)の例から推論できることは、日本語であれ、英語であれ、或いは中国語であっても、まず可能性として「与え」と「受け」のいずれかという二項対立の視点によって授受事象を表すことが可能であるということである 。とは言え、日本語は二項が対立する「与える·受ける」タイプの広義の授受動詞を持っていながら、それとは異なる「クレル·ヤル·モラウ」の3系列体系の授受動詞を有しており、日本語の授受動詞構文が表す構文上·意味上の特徴は、中国語や英語のそれとは異なり、「与える·受ける」タイプの広義の授受動詞によって表されるのではなく、「クレル·ヤル·モラウ」の3系列授受動詞によって表されることが注目されてきているところである。

そもそも授受事象なるものは、それを捉える人間の目のカメラアングルを「与え」か「受け」かのどちらかに据えるという二項対立が最も自然であり、むしろ極めて当たり前のことである。通常は与える側に視点を寄せるか、受ける側に視点を寄せるかによって二通りの動詞の選択がなされるのである。一方、日本語では、前述のように、例(7)の二項対立の広義の授受動詞より、例(8)の三項対立の授受動詞が優位であり、好んで多用される。このように、日本語は、三項対立の構文的体系が優位であることによって、二項対立の視点が存在していないかのように見られることとなるのである。

例(8)の「クレル·ヤル·モラウ」の三項対立の授受動詞構文を事態の内実から見ると、「与え」か「受け」かのどちらかに視点を据えて表現されていることが分かる。言い換えれば、3系列の形態であっても、事態の内実としては二項対立の視点から見ることができるということであり、このことは極めて興味深いことである。

「モノがAからBに渡される」授受事象については、結局AかBかのどちらかのアングルから述べるのが通常であり、そのアングルによってモノがイクと表現するか、クルと表現するかになるのであるから、例(7)~(9)の日本語は英語と共通した視点が存在していると見ることができる。

そこで、「与え」か「受け」かの二項対立視点から「クレル·ヤル·モラウ」3系列構文を捉える場合に、「ヤル」構文は与える側視点に立って表現するものであり、「クレル·モラウ」構文は受ける側視点に立って表現するものと見ることができる。このように見てくると、日本語の三項対立は「ヤル」と「クレル」の二項対立、そして「ヤル」と「モラウ」の二項対立にさらに分けて見ることができる。無論、二組の二項対立は異なる性質を有しているが、これをモノがイクのかクルのかの本質に立ち返って見ると、「ヤル」構文はイクパターンであり、「クレル·モラウ」構文はクルパターンと見ることができることになる。

序章で言及したように、寺村(1982)も「クレル·ヤル·モラウ」と「イク·クル」との共通性を提示し、「クレル·ヤル·モラウ」は方向性の強い動詞であり、視点を主体から対象に移してコトを組み替える受動態の表現はできないことを指摘している 。

佐久間[1983(1936復刊)]は、「来往関係の表す空間上の移動が物品の移動に関わったのが授受の表現」とし、移動の表現の中で、特に「こちらへ近づく意を表すクル」と「クレル」の対応性、そして、「こちらから遠ざかる意を表すイク」と「ヤル」の対応性を提示している[佐久間,1983(1936復刊)参照]。

しかし、これらの研究はいずれも授受動詞構文が表す事象と「モノの移動」との関係に着目しながら、日本語授受動詞構文3系列体系の異質性にとらわれすぎている一面があり、その反面、「モノの移動」に内包される二項対立視点の普遍性を看過している。その結果、「モラウ」は異質的な存在として扱いながら、「クル·イク」との関係についてはその言及が回避されている。

本研究はこれらの研究の立場とは異なり、汎言語的二項対立の視点に立脚して、日本語授受動詞構文が表す授受事象を捉え、「モラウ」構文を「クレル」構文と同じ受け側視点に立つクルパターンの表現と捉える立場から、授受動詞構文を考察していく。

上述したように、汎言語的には、モノの授受事象に内包される視点は、「与え」か「受け」かの二項対立の視点に分けてみることができる。また、「モノの移動」から見ても、「イク」か「クル」かの二項対立の視点が基本であると言うことができる。すると、「クレル·ヤル·モラウ」3系列体系の日本語授受動詞構文は、クルパターンのクレルとモラウ、そしてイクパターンのヤルの二つのタイプに分けて見ることができる。

このように見てくると、「クレル·ヤル·モラウ」構文も「与える·受ける」動詞構文も、人間の目のカメラを反映し、「与え」か「受け」か、または「イク」か「クル」かの二項対立視点を表しているということになる。しかし、「クレル·ヤル·モラウ」構文は終始「話し手」をカメラのアングルに据えて事態を捉えているところが「与える·受ける」動詞構文と異なっている。これが所謂宮地(1965)以来言われてきた<話し手関与性>であるが、この特性は、英語や中国語などの言語と同じように、「モノの移動」という授受事象の本質を反映しているものであると同時に、日本語の授受表現に見られる特有の特徴を示しているものでもある。

そこで、本研究は、日本語授受動詞構文の特性をクローズアップさせるために、日本語の授受動詞構文が表す授受事象の方向性について、「クル」パターンの「クレル·モラウ」が表す方向性を<話し手指向性>、「イク」パターンの「ヤル」が表す方向性を<話し手離反性>と称して考察していく。

このように、日本語授受表現に見られる<話し手関与性>は、日本語の授受事象に関わる特別な視点を現していることは確かであるが、汎言語的二項対立の視点が授受事象の根底に存在することをその根拠としており、それを立脚点とすることによって、それを<話し手指向性>と<話し手離反性>という二つの方向性に分けることが可能になり、さらにそれによって、従来イク·クルとの関連性についてほとんど言及されることのなかったモラウ構文の、クレル構文との共通性が浮き彫りになり、クルパターンとして捉えることができることとなるからである。

二項対立の視点から「クレル·ヤル·モラウ」を捉える場合、授受事象の本質、原点とも言うべき<移動>に立ち戻ることが求められる。ここで言う<移動>は「行く·来る」動詞が表す主体的移動ではなく、客体の移動であることは改めて言うまでもない。<移動>が客体の移動であるが故に、その客体に作用を及ぼす主体が存在し、主体が客体に働きかけて客体を移動させる事象である。例(10)を見てみよう。

(10)a 太郎 が 私に 本を くれた 。/太郎 给 了我一本书。

b 私 が 太郎に本 を やった 。/我 给 了太郎一本书。

c 私 が 太郎に 本を もらった 。/我 接受 了太郎给我的一本书。

この三つの文には、「a 太郎 、b 私 、c 私 」の動作主が存在し、その動作主がそれぞれ対象物である「 本 」を移動させて、その本が相手の「a 私 、b 太郎 、c 私 」に渡るという事象が表わされている。これら「クレル·ヤル·モラウ」を用いて表現する授受事象は、動作主が対象物に使役的に働きかけ、対象物の移動を生じさせるものであり、一種の<対象使役移動> と見なすことができる。

寺村(1982)は、<働きかけと対面と移動の複合>から授受事象を捉えているが、寺村の捉えている授受は広義の授受表現であり、「ガニヲ」の統語構造によって表されるものである。例えば、「X(仕手)ガY(相手) ニZ(受け手·もの·事)ヲ与エル」のような構文によって表される表現であり、この構文に用いられる動詞として、「与える·受ける」類、「クレル·ヤル·モラウ」類、そして「命じる」類などの動詞を類分して取り上げている。

序章で既に述べたように、授受事象を一種の空間的、物理的な「モノの移動」と関連させて捉えた先行研究は見られないわけではないが、「モノの移動」を中心的な課題として捉えたのは、奥津(1979、1983、1986など)が代表的である。

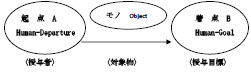

奥津(1979)は、「クレル·ヤル·モラウ」の三つの本動詞が表す事象の本質を「モノの移動」と捉え、授受本動詞構文の意味構造を「移動」と設定している。そして、「行く·来る」のような動詞を「移動自動詞」、「動かす」のような動詞を「移動他動詞」と称し、「移動他動詞」の中で、特に「クレル·ヤル·モラウ」の授受動詞を特殊な類としている。その特殊性については、「動かす」のような普通の移動他動詞が表す「移動」には、動作主が存在し、その動作主は常に一つしか存在しないが、授受動詞が表す「移動」には、〈起点〉と〈目標〉に位置する二つの動作主が存在すると述べている。奥津はそれを図⑤(奥津,1979,p.71)を用いて説明している。

図⑤

奥津は授受事象をこのように、与え手か受け手かのどちらかに立って表現する授受の移動に着目しているところが注目される。

また、序章で述べたように、奥津は、「クレル·ヤル·モラウ」授受動詞と「買う·売る」、「貸す·借りる」、「預ける·預かる」、「教える·教わる」などの「広義での授受動詞」との共通性を提示している。両者はいずれも「与え手」、「受け手」のいずれかに立って表現することが可能であり、「与え手」も「受け手」も動作主として捉えられることを力説している。要するに、奥津は授受事象には二つの動作主が存在すると解釈しているのであり、それは極めて示唆的である。確かに、以下の例のように、(11)aの事象が成立すれば、同時に(11)bの事象も成立する。そして、(12)aが成立すれば、事態として(12)bも成立する。これは、(12)のaとbは、一方は与え手動作主であり、もう一方は受け手動作主であることを意味し、同じ授受事象には与え手動作主と受け手動作主という二つの動作主が存在することを意味している。

(11)aAがBにCを 売る 。

bBがAからCを 買う 。

(12)a太郎が私にプレゼントを くれた 。

b私が太郎にプレゼントを もらった 。

(13)a私が太郎にプレゼントを やった 。

b*太郎が私にプレゼントを もらった 。

しかし、「広義での授受動詞」と「クレル·ヤル·モラウ」授受動詞を用いた表現に存在する根本的な相違は、本章2.3で述べた<話し手関与性>の有無である。「買う·売る」タイプの広義の授受動詞は、<話し手関与性>とは無関係であり、人称制約も存在せず、二項対立の関係にある動詞であるが、「クレル·ヤル·モラウ」の授受動詞は、<話し手関与性>が関わることによって、強い人称制約を受けた三項対立の体系で成り立っている。例(13)に互換性の見られないのもそのためである。

また、例(12)aの「太郎」とbの「私」は、同じ事象に存在する二つの動作主ではあるが、この二つの動作主が等価であるかどうかについてさらに検討が求められる。奥津は特に両者の共通性を重く取り上げているが、日本語の授受動詞構文の特質を究明する上からは、「クレル·ヤル·モラウ」の授受動詞と広義の授受動詞とは区別して考察が加えられなければならない。

本研究は、奥津(1979)の考察を踏まえて、汎言語的授受事象の本質である「モノの移動」(本研究では<対象使役移動>と称する)という本質的な意味特徴に立ち返って日本語の授受動詞構文を捉える上で、日本語授受動詞構文の特質をも視野に入れるために、<話し手関与性>、そして<話し手関与性>によって反映される移動の方向性を現す<話し手指向性>と<話し手離反性>をも重要な意味要素として取り入れる。さらに奥津ではほとんど取り上げられていない補助動詞構文についても、同じ立場から考察していく。

そもそも、<対象使役移動>が成立するためには、<起点>

(Departure)と<着点>(Goal)、そして移動の<対象物>(Object)の三者が構文上·意味上において具備されていなければならない。同時に、この移動の「使役性」を表すためには、その<起点>に対し、<人間性>(Human) が要求され、<着点>に対しても同じ「人間性」が要求される。これは寺村(1982)の言う<対面>に相当し、この<人間性>に対する要請は松本(1997、2002)が取り扱っている通常の「使役移動構文」と異なるところでもある。この二つの<人間性>は<対象使役移動>においては、対立と相互依存関係を基盤として、〈授与者〉と〈授与目標〉の関係として現れる。このことを図で示すと、以下の図⑥のようになる。

図⑥

上の図⑥と奥津の図⑤に見られる移動のスキーマで最も大きく異なるところは、図⑤では「与え手」も「受け手」も同一授受事象における動作主と捉えているのに対し、図⑥ではそれを等価の動作主と捉えていないことである。この相違は、図⑤では広義·狭義の授受動詞を同時に視野に入れて捉えているのに対し、図⑥では狭義の授受動詞の「クレル·ヤル·モラウ」を対象としていることに起因している。とは言え、両者は同じく「モノの移動」、本研究で言う<対象使役移動>という授受動詞構文が表す本質的な意味を反映しているところは共通している。