与前文所述“传播生态学”这一学科概念一样,“传播生态”概念也是一个新兴概念。由于本著主要围绕“传播生态”这一核心概念展开,而该概念内涵至少涉及生态学、生物学、传播学、出版学等多学科,但目前该概念在不同研究领域内的内涵界定依然存在一定分歧,并往往由各自研究的主题、目的和侧重出发予以界定。就本著而言,该概念的内涵界定是展开整个研究的逻辑始点,对其的界定是否明晰直接关系到整个研究的成败。因此,在进行理论阐述之前就很有必要先对这一核心概念的内涵予以分析与界定,这便成为本节的主要内容与目的。

尽管在关于传播生态的研究与应用中,对“传播生态”概念内涵的界定各有千秋,但都没有脱离一个共同的理论根基,即生态学的理论。因此,在对“传播生态” 概念内涵进行分析与界定之前,就需对“生态”概念进行理论上的廓清。

“生态”一词源于古希腊,意思是指家或者环境。简单地说,生态就是指一切生物的生存状态,以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系。生态学的产生最早也是从研究生物个体开始的。如今,“生态”一词涉及的范畴越来越广,生态学已经渗透到各个领域。

生态学是研究动植物及其环境间、动物与植物之间关系的一门学科。“生态学”一词由德国生物学家海克尔于1866年在《普通有机体形态学》一书中首次提出,从此开始形成了生态学这门学科。他指出,“我们可以把生态学理解为关于有机体与周围外部世界的关系的一般学科,外部世界是广义的生存条件。” [1] 这里,海克尔把生态学定义为研究有机体及其环境之间关系的科学。因此,可以说,生态学的研究对象主要包括有机体和环境两部分,研究内容则主要是有机体及其环境之间的互动关系。这种互动关系即生态关系。

生态学的知识系统是在20世纪中期逐渐形成并完善起来的。因为20世纪中期以后,在后现代经济与文化语境中,人类赖以生存的环境问题日益突出,由此引起的理论问题十分尖锐,在这种背景下才逐渐形成了真正意义上的现代生态学。如1962年美国女作家卡尔松出版了《寂静的春天》,在书中作者就将技术革命对生态环境带来的破坏通俗易懂地阐述了出来。

随着生态学的迅速发展,生态学逐渐突破纯粹自然科学研究的范围,并被运用到其他学科中。生态学在社会科学、人文科学中的运用主要是其系统思维与方法的运用,被称为生态方法。美国著名学者雷格斯对生态研究的界定为:生态研究乃是研究组织系统和其环境之间的交互行为形成。因而,将生态理论运用于传播研究的传播生态学,也就是借用生态学“相互关联制约”的机理和相关性的系统研究,将生态学的整体观点和系统思维运用到对传播问题的观察和理解之中。

在现有的关于传播生态的研究中,往往是把研究限定在媒介与其中一种环境的互动,并因此形成了两条不同的研究路径。最典型的就是国内与国外传播生态研究上存在的差异。

以美国为代表的国外传播生态学侧重人与传播环境的研究,即把传播环境看做是社会信息系统的一个子系统,通过采用文化研究和人类学研究方法等,从人出发,研究它的运作规律以及人与它的相互关系。国内的研究则主要是侧重于传播媒介与其生存环境的研究,把对传播媒介生存发展影响巨大的社会政治经济和人文环境、市场竞争环境等作为一个生态系统,主要是运用一些接近于政治经济学和经营管理学的方法,研究传播媒介与它的互动关系。

简言之,国外传播生态研究注重传播影响作用后的环境即充满符号互动的意义环境,而国内传播生态研究注重传播媒介生存发展的环境,即物理的实在环境。两者在研究倾向上存在的这种偏差,直接就体现在对“传播生态”概念的理解与界定上,加之传播生态学是一门新兴学科,研究者的研究目的和着眼点不同,因而对“传播生态”概念的使用也经常出现与其他相似概念的换用,如“传播环境”、“媒介环境”、“媒介生态”等等。

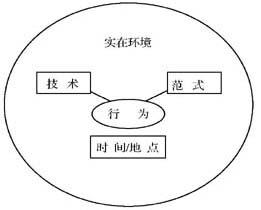

美国学者大卫·阿什德在《传播生态学——控制的文化范式》中对“传播生态”的界定为:“在最宽泛的意义上,传播生态指的是信息技术、各种论坛、媒体以及信息渠道的结构、组织和可得性。”这表明,传播生态就是传播形态超出它作为媒介的范围,深深地介入现实环境,和宗教、文化、政治、法律、商业、民间组织等产生频繁的符号互动并因此形成一个意义环境;它实质上就是指传播行为发生的具体环境,这种环境除人自身的因素外,最重要的就是传播技术的特性;而在人与技术的互动过程中,传播生态就逐渐形成。 [2] 为此,大卫·阿什德提出了“传播生态的模式”(图1-1):

图1-1 大卫·阿什德的传播生态模式

从大卫·阿什德提出的“传播生态的模式”可以看出,“任何行为都牵涉到一种范式和一种技术;而范式和技术则显示作为其结果的行为的时间与空间的中心和结构。” [3] 换言之,现实环境中发生的社会行为,通过技术(主要是传播技术)按照一定的传播模式对其经验、内容等进行选择、组织之后,展现为具有特定时间与空间结构——经由传播改变之后的时空结构——的社会行为。因此,大卫·阿什德的“传播生态观”主要集中研究传播活动通过技术和特有的传播模式对社会活动的渗透与控制。

大卫·阿什德还提出,他之所以用“传播生态”是基于如下考虑:生态暗指传播过程和互动的各种关系;意味着为一个话题提供一个空间和关系的基础,这指的是某种媒介的特点依赖于特定的要素组合,而这种关系的出现对传播(技术)的存在和运行是基础性的;生态具有发展的、偶然的和突发的特点,暗含着动态的观点。总之,“生态”表明出相互依赖相互联系的共生关系,是一个变动不定的流动的结构,传播过程的任何一部分发生变化都可能会影响到另一部分 [4] ,此即对“生态”最基本涵义的理解与运用。

国内学者对传播生态的界定为:某一特定时代中传播各构成要素之间、传播媒介之间、传播媒介与其外部环境之间相互关联制约而达到的一种相对平衡的结构;并认为传播生态包含诸多因素,主要有一定时代的政治文化氛围、经济发展水平、文化境界、身份背景等。

支庭荣的《大众传播生态学》认为,传播生态有三个层次:一是作为传播原生态的管理、技术、媒介专业;二是作为传播内生态的传播活动和现象;三是作为传播外生态的传播制度安排。这三个层次分别对应其组织属性、信息属性和社会属性。

蔡凯如将传播生态界定为:某一社会的传播现象或传播活动所处的区域与全球的政治、经济、文化产品交叉互动的环境。

丁海宴提出,传播生态即与传播相关的诸多联系,以及由联系所构成的整体环境和氛围,简单地说,就是一件事(一个问题等)与其相关的各种联系,并由联系所形成的新的状态和氛围。

张迈曾对传播生态作了一个相当全面与细致的界定。他认为,如果经验范围主要提供了个人传播的环境要素,那么,社会环境、文化环境、心理环境则构成了广义的传播环境。他提出,传播环境虽是传播过程的外部因素,但同时也是一个不可或缺的因素;对传播环境的考察,实质上是对影响传播效果的宏观因素的多层面综合性分析。不同的社会政治制度就会有不同的传播制度,这是传播环境在实质上的体现;而一个国家经济、科技的发展水平,直接影响着居民的媒介平均拥有量、媒介的普及程度以及媒介的传播技术,这是传播环境在量上的反映。

通过比较与分析国内外学界对“传播生态”的不同界定,可以发现,不论是国外偏重于对传播活动作用之后意义环境的研究,还是国内偏重于传播所处的多个层面生存环境的研究,都或多或少地涉及以下几个要素及要素的互动:传播外界现实环境、传播自身环境、传播意义环境以及彼此间的互动。

社会学家通常将社会称为社会系统,其功能在于它能保证社会结构的整合性,通过与外部环境的交换(互动)来实现自我调节,以适应环境变化,维持社会的运行和发展。而建阳书坊其由各种要素组成的传播系统属于社会系统的一个子系统,也应是一个开放性系统。传播系统赖以生存与发展的外界现实环境的变迁必然会引起传播系统自身环境的调整与适应,从而使得传播活动对社会现实的介入与影响发生变化,并最终以充满符号互动的意义环境展现出来,而意义环境若得以扩展又会形成传播系统新的生存与发展的外界现实环境及传播自身环境。这一系列互动过程即是“传播生态”的演进过程。

因此,所谓传播生态是以传播系统环境为中心展开的,主要研究传播活动与其生存发展环境的问题。其中,传播生态系统环境是传播生态学研究的基本单位,也是传播生态学研究的核心问题。传播生态系统环境可以分为外界现实环境、自身环境和意义环境。

所谓外界现实环境,主要指构成传播活动的社会大环境和自然地理环境,包括社会形态、经济状况、制度与政策、自然环境和地理环境等要素。

所谓自身环境,主要指传播活动赖以进行的内部环境,包括传播媒介、传播内容、传播技术、传播时空等要素。

所谓意义环境,主要指在传播的外界现实环境与自身环境的共同作用下,传播的影响和效果,包括受众反应、社会反应等要素。

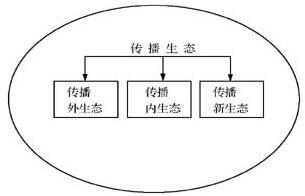

在本研究中,为表述的方便,我们把外界现实传播环境称之为“传播外生态”;自身传播环境称之为“传播内生态”;意义传播环境称之为“传播新生态”。“传播外生态”、“传播内生态”和“传播新生态”三者相互关联、相互影响,在动态与平衡中一起构成了整体意义上的传播生态。

此即本著对“传播生态”这一概念的界定。传播生态模式如图1-2:

图1-2 本书提出的传播生态模式

“传播外生态”、“传播内生态”和“传播新生态”三者相互关联、相互影响,具体表现为:

第一,“传播外生态”、“传播内生态”和“传播新生态”三者是统一体,我们只不过是从研究传播环境的角度,将它们拆分成了不同的部分。

第二,在“传播外生态”、“传播内生态”和“传播新生态”三者的互动关系中,“传播外生态”决定着“传播内生态”和“传播新生态”的整体态势。一方面,“传播外生态”为“传播内生态”提供了孕育、生长、发展、兴盛的建设力以及衰败、消亡的破坏力,“传播外生态”又为“传播新生态”提供了栖息和展示的表现场所;另一方面,“传播内生态”为“传播外生态”不断生产提供促使其良性或非良性运作的传播内容,“传播新生态”也会不断给“传播外生态”施加或优或劣、或多或少的影响和效果。

第三,“传播外生态”、“传播内生态”和“传播新生态”在一定的时空范围内具有一定的稳定性,因为任何传播生态的形成都有一个过程,一种传播生态的体系一旦形成,一般总会保持一段时间。但同时,物质运动变化的绝对性又决定了稳定的相对性,“传播外生态”、“传播内生态”和“传播新生态”总处在一定的动态的变化之中,不断更新着传播生态的面貌。

对于建阳书坊传播生态研究而言,我们将建阳书坊作为一个有机体,此有机体与其环境之间的互动关系就构成了生态关系。同理,建阳书坊传播生态也由“传播外生态”、“传播内生态”和“传播新生态”构成,三者相互关联、相互影响,在动态与平衡中一起构成了整体意义上的建阳书坊传播生态。

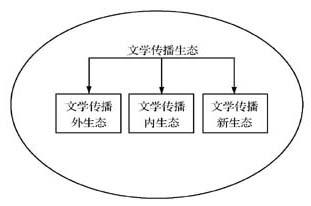

前文已特别交代,本研究选择以建阳书坊刻印的章回小说这一文学作品为例。具体到章回小说这一文学形式的传播,文学传播及其环境之间的互动关系即文学传播生态关系。同理,“文学传播外生态”、“文学传播内生态”和“文学传播新生态”三者相互关联、相互影响,在动态与平衡中一起构成了整体意义上的文学传播生态,使得文学传播环境生态和文学传播系统自身的运作、文学传播介入社会后所形成的意义环境生态紧密相连。文学传播生态模式如图1-3:

图1-3 文学传播生态模式

[1] 转引自徐谋昌:《生态学哲学》,云南人民出版社1991年版,第12页。

[2] 大卫·阿什德:《传播生态学:控制的文化范式》,华夏出版社2003年版,第2页。

[3] 大卫·阿什德:《传播生态学:控制的文化范式》,华夏出版社2003年版,第13页。

[4] 同上,第9页。