传播媒介是语言与意义得以传播的工具、技术手段或载体。

传播史告诉我们,每次传播媒介的革命,都使得传播获得了更大的自由度和更好的效果,从而推进了传播领域的拓展和传播技术的变革,给传播业带来了新的气象。

人类在创造自身特有的语言传播符号之前,使用的是与其他动物相似的非语言符号进行传播的,在非语言符号的基础上产生了人类独特的口语语言符号系统。人类从原始的非语言传播过渡到语言符号(口语)的传播,经历了千百万年的时间;从口语传播过渡到文字传播,时间缩短到两万年左右。由于文字进入了传播领域,它成为一种传播媒介形式,也成为造纸术与印刷术发明、推广的潜在动力。而通过刻印文字媒介形式来传播知识和信息的笔墨纸张,尤其是印刷术的发明、改进与应用,引起了传播领域中的深刻革命,使迅速的、大规模的文本复制传播成为可能。

在世界文明的发展史上,中国是最早印刷书籍的国家。公元105年,东汉的蔡伦就发明了传播工具媒介——纸;公元450年,中国南北朝时就出现了传播技术手段媒介——雕版印刷。

在悠久的历史长河中,起于五代,兴于两宋,盛于明代的福建建阳刻书业在我国印刷技术发展史和传播史上占据了重要的地位。

自宋代起,福建建阳一直是全国的刻书中心之一。建阳所刻印的书籍,在数量上始终居于全国之冠。建阳县西七十里的崇化、麻沙、水南、长平等地,书坊林立,尤其是崇化、麻沙两镇,书肆鳞次栉比,所刻的书籍上自六经,下及训传,全国各地无远不至,甚至传到高丽、日本乃至欧洲、美洲等地。宋代福建建阳人祝穆说:“建宁麻沙、崇化两坊产书,号为图书之府。” [1] 弘治《八闽通志》卷二十五载:“建阳县麻沙、崇化二坊,旧俱产书,号为图书之府。”《福建通志》中也提到,建阳、崇安(今武夷山市)接界处有书坊,早在宋代就称为书林,后改称书坊,至今仍称书坊乡。到了明代,建本图书进入全盛,刻书量和销量都超过往昔,书籍的生产和传播均走在全国的前列。

在明正德以后,建阳进入刻书史上最辉煌的时期。仅正德至万历(1506-1620)这一时期,建阳有名号可考的堂铺(书坊)多达202家。其中,仅崇化乡刻本流传至今达5种以上的重要堂铺就有29家,流传至今的刻本共497种,其中大部分为通俗读物,主要有章回小说和戏剧。另从现存的《潭西书林地舆全图》可以看到,当年崇化书坊之全貌,俨然一座县城规模。据说当时想建书林县,未果。当时该地人口超过3万,居民多数“以刀为锄,以版为田”,刻书作坊超过百家,并且出现了专卖书籍的“书市”,这是明代其他地方所没有的。 [2]

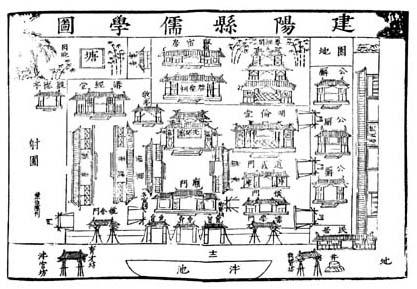

图0-1 建阳县儒学图(据嘉靖《建阳县志》)

然而到了明末,建阳书坊衰败了,其时江浙书坊在全国独占鳌头。陈寿祺《左海文集》卷八记载:“建安麻沙之刻,盛于宋,迄明末已”,说的就是明末时建阳书坊的衰败。

在宋代被誉为“图书之府”的建阳书坊,在明代繁荣兴旺的建阳书坊,为何在明末的时候却衰败了呢?这种由盛而衰的演变是如何造成的?

为此,笔者曾几赴建阳,当年在中国刻书业呼风唤雨、如日中天的麻沙镇(原麻沙书坊所在地)、书坊乡(原崇化书坊所在地)等地,如今是一派社会主义新农村的景象,除了古老的积墨池和新修复的书林门在诉说曾经有过的故事外,已很难找到昔日书籍生产与书市贸易的鼎盛与辉煌。这常常引起笔者及同人的唏嘘和叹息!一种探究的冲动以及对探究的方式方法的思考时时萦绕在笔者的脑际。

为明代书籍生产和传播作出重要贡献的建阳书坊,就其盛衰研究而言,传播生态研究应该是重要的一环。书籍的生产和传播离不开书坊,书坊的生存和发展与其赖以生存发展的各种环境密切相关。在这里,书籍、书坊及其生存发展环境构成一组互动关系。明代建阳书坊的由盛而衰,理所当然地与这组互动关系有关。而正是这组互动关系,构成了明代建阳书坊的传播生态。因此,对这组互动关系进行研究,既是对明代建阳书坊传播生态进行的研究,也是对建阳书坊的盛衰进行的研究。

[1] (宋)祝穆:《方舆胜览》卷十一,上海古籍出版社,1991年影印本。

[2] 参见吴世灯:《建阳书坊的衰落与四堡书坊的崛起》,《东南学术》,1996年第3期。