明代刻印业出现政府刻印、藩王刻印和民间刻印“三刻鼎立”的局面。

明政府十分重视刻印业,最大的刻印部门是司礼监和国子监,其余如礼部、户部、都察院、大理寺、兵部、工部、钦天监等部门也都设立了刻印的场所。

司礼监是明皇室的出版印刷主管部门,经厂是司礼监的附属机构,司礼监经厂库有提督总管,下设“掌司”若干,管理经书印版及印成的书籍。

图2-1 明刻经厂本《贞观政要》

司礼监经厂(印刷工场)规模较大。据万历《大明会典》记载,司礼监经厂有刻版工匠350名,印刷工匠134名,擢配工匠189名,装订工匠293名,还有制笔、制墨工匠数十名,总数超过千人,可称为古代最大的印刷工厂。

司礼监经厂主要承印由皇帝批准印刷的各种书籍,印刷量最大的是《佛藏》、《道藏》、《番藏》,以及每年度的《历书》。经厂印本一般刻工和纸墨都很精良,可以代表当时的较高水平。

明代中央政府的出版印刷部门,除司礼监外,还有国子监,设在南京的称南监,设在北京的称北监。迁都以后,南京国子监仍然存在。国子监是政府的最高学府,也是主管教育、编印教科书的部门。

南监除了对原存印版不断印刷和修补外,还不断地收集和充实新印版。洪武八年(1375)从元庆元路(宁波)收到王应麟著的《玉海》版,后来又从广东布政司收到成化年间所刻的《宋史》版。嘉靖七年(1528)刻印了辽、金二史。万历初年,又重新刻印了《梁书》。万历二十四年(1596)还刻印了《三国志》。根据明代周弘祖的《古今书刻》一书记载,南京国子监印刷书籍271种,其中包括本朝书、杂书、类书、韵书,以及经、史、子、集等八大类。由此可以看出,明代南京国子监的印刷规模很大。

图2-2 明万历二十四年(1596)南监刻印的《三国志》

北京国子监的印刷规模比南监要小,刻印的书籍数量也比南监少得多。万历年间,北监出现了一次印书高潮,其中所刻印的重要书籍有《十三经注疏》、《二十一史》,以上两种书从万历十四年(1586)开雕,至万历三十四年(1606)完成,历时20年,花费黄金6万两。

明政府其他部门刻印书籍,多与自己的业务范围有关,如礼部印刷过《世臣总录》、《大话武臣》、《臣戒录》、《大礼集议》、《登科录》、《会试录》等书。钦天监负责《历书》的编订及样本的刻印,并设有小型印刷作坊。

明代地方政府的刻印,包括各级地方政府和由政府主办的书院的刻印。各级地方政府的刻印有一定的规模,其刻印的内容主要有《地方志》,皇帝批准在各地印的书,历书的地方版本,以及当地名人的著作等,其印书总数超过300种。由政府主办的书院刻印的书都是政府所批准的各类学生学习的教材。

1370年,朱元璋下令实行分封制,将其诸子封在各地为藩王,借以“外卫边陲,内资夹辅”。为防止割据,朝廷鼓励各地藩王读书好学,提倡刻书。

明代的不少藩王喜好看书、印书。藩王刻印的版本称藩本,这是中国刻印史上的特有现象。由于藩王有充裕的资金,他们刻印书的用料、刻工都十分考究,代表了当时当地的较高水准。据不完全统计,明代藩本超过500多种,其中有相当数量是藩王自己的著作。在藩本中,有不少古代特有和珍贵的书,如医书、棋书、音乐书、茶谱、花卉书、法贴等。

图2-3 明嘉靖十三年秦藩刻印的《史记》

由于商业、手工业以及城市的繁荣和社会文化的发展,民间对书籍的需求量大增,从而促进了刻印业的发展。明代民间刻印业分布很广,几乎遍及全国各地,印刷书籍的品种除经史子集外,平话、小说、戏曲故事及各种通俗读物被大量刻印。

根据词典的解释,“坊”是指工场或店铺;顾名思义,书坊指的是刻印书籍的工场或出售书籍的店铺。本著中的书坊,专指刻印、出售书籍的民间工场或店铺。明代较为著名的书坊有:

五代以来,建阳一直是重要的刻印集中地。到明代,建阳的刻印业仍持续发展,成为全国最大的图书生产与销售市场。据明嘉靖间《建阳县志》记载:“书籍出麻沙、崇化两坊,昔号图书之府……足以嘉惠四方。”

明代建阳除刻印原有经史子集及医学书外,主要还有小说、戏曲等通俗读物。明代建阳的刻书名坊有熊大木和熊龙峰的忠正堂、熊清波的世德堂、余象斗的三台馆、余文台的双峰堂、杨氏清白堂和存诚堂、书林杨敏斋、书林刘求茂、书林刘龙田、书林郑以桢、书林詹秀闽等,都刻了不少书,也颇有时代特色。如万历间余氏双峰堂所刻《新刊京本编集二十四帝通俗演义西汉志传》,两节版,上节刻有批语,下节为正文。明建本多喜欢插入版图,所刻之图,透出一种质朴古拙的风格。明中后期,建阳刻书业十分繁荣;但到明末,这里的书籍销量大减,建阳刻印业走向没落。

北京民间刻印业起源于辽金时代,到明代,自永乐成祖朱棣迁都北京后,北京的雕版印刷业随之有了新的发展。明代北京的刻印作坊有几十家,主要分布在正阳门内大街、刑部街、宣武门里、崇文门里、太平仓、国子监前等处,最著名的有永顺堂、岳家书坊、汪氏书肆、叶氏书铺等。永顺堂刻书未见有各家书目著录,直至 1967年上海嘉定县从明代一个宣姓墓葬中出土了永顺堂刻印的十二册唱本和传奇,书名前多挂“新刊全相说唱”六字。 [1] 这些书刻于成化七至十四年间(1471-1478),是我国戏曲中的早期刻本。岳家书坊于弘治十一年(1498)刻《新刊大字魁本全相参增奇妙注释西厢记》五卷,两节版,上图下文,卷末有“弘治戊午金台(北京)岳家书坊重刻印行”牌记。1955年此书由商务印书馆影印出版,后又被《古本戏曲丛刊》收录。

图2-4 洪武十五年余氏勤有堂刻书《朱文公校昌黎先生文集》

北京书坊以汪氏书肆刻书最多,我们可以从嘉靖元年(1522)该坊所刻《文选注》的牌记和目后所附录的鬻书广告中可见一斑。汪氏在牌记中写道:“金台书铺汪谅,见居正阳门内西第一巡警更铺对门。今将所刻古书目录列于左,及家藏古今书籍,不能悉载,愿市者览焉。”

图2-5 明成化北京永顺书堂《花关索出身传》

北京书坊刻书的品种除经、史、子、集、诗文选外,也有各种应试参考用书。

自东晋以后金陵成为了历代的著名都会,文化的发展也自然胜于别处。到了明朝万历至崇祯的几十年中,金陵刻书盛极一时。那时湖州、歙县两地刻工人数迅速上升,许多刻匠为了开辟新的经营领域,扩大书坊出版发行的经营业务,在商业竞争中能立于不败之地,便积极向外地扩张,其中有相当一部分人流入金陵。

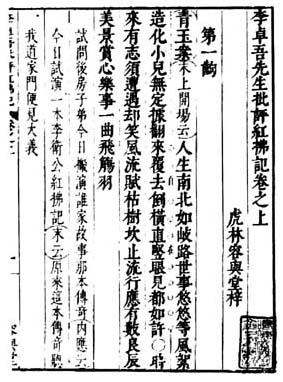

图2-6 金陵书坊世德堂刻印的《西游记》

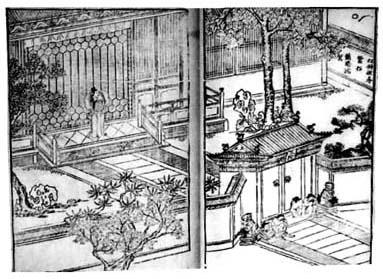

明代金陵著名的书坊有富春堂、世德堂、文林阁、广庆堂、继志斋、大业堂、万卷楼、师俭堂等,他们都以刻印戏曲小说和民间应用类书见长,大多配有插图,可读性很强,深受市民大众欢迎,销路极广。如长春堂万历年间所刻《新镌女贞观重会玉簪记》(此书另有万历年间师俭堂刻本,题《鼎镌玉簪记》)刻有“刘素明镌,箫腾鸿、刘素明、蔡元勋、赵壁同画”字样。可见刘素明不但是金陵雕版良工,而且还工绘画。金陵书坊刻书在明末尤为盛行,其雕刻版画艺术达到了古代刻版技艺的高峰。

图2-7 金陵唐氏世德堂刊本《南西厢记》

明代苏州的民间刻印业十分兴盛,在苏州的阊门和金门一带,集中着一批刻印作坊。这里所印的书籍数量大、质量好,销行各地。

在苏州附近的常熟县,有一著名的刻印作坊,这就是毛晋的汲古阁。毛晋(1599-1659),字子晋,号潜在,明代著名藏书家,他的刻印作坊雇工最多时200人,从事刻、印、装工作,所印名著有《十三经》、《十七史》及各种诗文集。汲古阁于崇祯十六年刻印的《明僧弘秀集》,宋体字,字面端正,笔画匀称,刻印一丝不苟,在印刷史上占有重要地位。

图2-8 明崇祯十六年汲古阁刻印的《明僧弘秀集》

宋元以来,杭州的印刷以质量精良著称。明代,杭州书坊的勤德书堂、容与堂、胡文焕文会堂等最为著名。容与堂刻印的《水浒传》、《幽闰记》、《红拂记》、《琵琶记》等戏曲本,刻印精良,字体隽美,是明代杭州刻本的代表。胡文焕是杭州有名的藏书家,也从事编书和印书。他刻印的书以套书而著称,如《格致丛书》一套就有200多种,《百家名书》103种,这在出版印刷史上独具特色。

图2-9 明代杭州容与堂刻印的《红拂记》

徽州一带是纸、墨、笔、砚文房四宝的产地,还以多出刻版大家而著称。进入明代,这里的刻印业也有所发展。由于其得天独厚的社会条件,这里的刻本以插图著称,字体精美,特别是汪氏环翠堂刻本,可称徽州刻印的代表。

尽管明代刻印业出现政府刻印、藩王刻印和民间刻印三足鼎立的局面,但到明中后期,随着资本主义的萌芽和逐步发展,民间刻印已超过政府刻印和藩王刻印,成为刻印业的主要力量。

图2-10 《红拂记》插图:侠女私奔(肖腾鸿绘刻)

[1] 赵景深:《谈成化本说唱词话》,《文物》,1972年第11期。