据上所述,传播生态由传播外生态、传播内生态、传播新生态构成,它们相互关联、相互影响,在动态互动中达到平衡状态。如果这一互动良好,则整体生态系统处于稳定有序状态;反之,整体生态系统就会遭到破坏。

那么,这种互动是否良好,作用和影响的因素是什么呢?

早在我国西汉时期,刘向在《说苑》中就对生物界食物链现象作了精彩描述:“园中有树,其上有蝉,蝉高居悲鸣饮露,不知螳螂在其后也;螳螂委身曲附,欲取蝉,而不知黄雀在其旁也;黄雀延颈欲啄螳螂,而不知弹丸在其下也。”这可能是人类文明史上最早揭示食物链规律的文字。但是,那时没有“食物链”概念。因此,美国科学家林德曼在《生态学中的营养动态方向》一文中论述“食物链”概念时,坦率地承认这是受了中国哲学谚语“大鱼吃小鱼,小鱼吃小虾,小虾吃泥巴”的启示。 [1]

“食物链”概念是由英国动物学家、牛津大学教授埃尔顿于1927年首次提出的。如果一种有毒物质被食物链的低级部分吸收,如被草吸收,虽然浓度很低,不影响草的生长,但兔子吃草后有毒物质很难排泄,当它经常吃草,有毒物质会逐渐在它体内积累,鹰吃大量的兔子,有毒物质会在鹰体内进一步积累。因此食物链有累积和放大的效应,一个物种灭绝,就会破坏生态系统的平衡,导致其物种数量的变化,因此食物链对环境有非常重要的影响。

所谓“食物链”,是指在生态系统内部,不同生物之间在营养关系中所形成的一环套一环的链条式营养结构模式,如果一环套一环的链条稳定,那么整个生态系统就稳定,反之,生态系统的运行就会遭破坏。生态系统内部这一运行规律,就是食物链规律。

同样,传播生态系统内部也存在食物链规律。传播生态系统的营养元素构成了传播的食物链条。这种营养链条,在传播生态系统中是传播得以顺利进行的关键性要素。

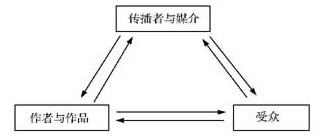

就建阳书坊而言,其生产传播的是刻印的书籍——章回小说等。从建阳书坊对章回小说等书籍的传播过程来看,我们认为,其传播生态系统的营养链条的关键性要素为:作者与作品;传播者与媒介;受众。传播生态系统的运行依赖于这些关键性营养要素构成的链条顺利链结和传递,由此形成不断的循环。文学传播生态系统食物链模式如图1-4:

图1-4 文学传播食物链模式图

根据食物链规律,如果处在食物链中的某一链条出现问题或故障甚至中断,正常的传播食物链就无法顺利链结,传播生态系统因而遭到破坏,不断的循环被打断,传播便难以进行。

传播食物链不仅是传播过程在生态意义上的反映,它也要以传播食物链上的各个要素的存在为条件,前项要素制约后项要素,后项要素吁求前项要素,它们互动互助、相辅相成,最终形成良性循环或相反的恶性循环。所以要想形成传播生态系统的良性循环,就要保证各个要素的积极参与,不能出现食物链断裂的状况。

既然生态是指一切生物的生存状态,以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系,而传播生态主要研究传播活动与其生存发展环境问题,那么,这里的环境当然包括了人和动物生存和活动的自然地理环境。

自然地理环境也是一种外界现实环境,在传播生态中,属传播外生态。

正确地理解自然地理环境对人类生存和活动的影响,有助于理解传播生态的演变。

历史上,自然地理环境曾一度被认为是人类以及人类社会发展的决定性因素,这就是自然地理环境决定论。这一论点曾广泛流行于社会学、哲学、地理学、历史学的研究中。

古代的自然地理环境决定论萌芽于古希腊时代。苏格拉底认为气候决定人类的特性;柏拉图则认为海洋环境影响人类的精神生活;亚里士多德还认为地理位置、气候、土壤等对某些民族的特性与社会的性质产生影响。16世纪初期法国历史学家、社会学家约翰·博顿在他的著作《论共和国》中指出,民族差异起因于所处自然条件的不同,不同类型的人需要不同形式的政府。

近代的自然地理环境决定论盛行于18世纪。法国启蒙哲学家孟德斯鸠在《论法的精神》一书中,将亚里士多德的论证扩展到不同气候的特殊性对各民族生理、心理、气质、宗教信仰、政治制度的决定性作用,认为气候王国才是一切王国的第一位,热带地方通常为专制主义笼罩,温带形成强盛与自由之民族。1881年,英国历史学家别克尔在《英国文明的历史》一书中认为,个人和民族的特征服从于自然法则。其时,启蒙运动的思想家用自然地理唯物主义反对唯神史观,以自然地理环境特点说明君主专制制度的不合理性,尽管有局限性,但产生的影响很大。

第一个系统地把决定论引入地理学的是德国地理学家拉特尔。他在《人类地理学》一书中机械搬用达尔文生物学观念研究人类社会,认为自然地理环境从多方面控制人类,对人类生理机能、心理状态、社会组织和经济发达状况均有影响,并决定着人类迁移和分布,因而地理环境野蛮地、盲目地支配着人类命运。

这种环境决定论在一个相当长的时期里成为欧美地理学的理论基石。如美国地理学家亨廷顿于1903—1906年间在印度北部、中国塔里木盆地等地考察后发表《亚洲的脉动》一书,认为13世纪蒙古人大规模向外扩张是由于居住地气候变干和牧场条件日益变坏所致。1915年他又出版《文明与气候》,提出了人类文化只能在具有刺激性气候的地区才能发展的假说。1920年他在《人文地理学原理》一书中进一步认为,自然条件是经济与文化地理分布的决定性因素。

到20世纪20年代后,由于受到文化决定论等新的思潮的冲击,自然地理环境决定论思潮已渐趋没落。

事实上,一方面,主宰人类社会发展的是其固有的内在规律,自然地理环境是社会发展的客观物质条件,并不起主导或决定性的作用;另一方面,由于人类社会置身于自然地理环境中,因而不可能不受到自然地理环境的影响,但这种影响是相对的,这就是自然地理环境影响论。

自然地理环境决定论虽然夸大了自然地理环境的作用,但启发后人将自然地理环境因素作为理解人类行为的一部分。如世界四大文明相继诞生于北半球亚热带的大河流域,从地理环境因素看,这些地区不仅气候适宜,而且土壤肥沃、灌溉便利,利于农耕、便于生存,这就为人类文明的诞生创造了条件。

自然地理环境影响论也能为理解同样涉及人与环境关系的明代传播生态演变提供一种视角,我们将在后续章节中讨论。

此外,与传播生态概念相关的还有一些概念需要界定,如“拟态世界”、“产业生态”、“生态位”、“生态种群”等,在接下来的相关章节中我们会适时厘清。

[1] 参见邵培仁:《传播生态规律与媒介生存策略》,《新闻界》,2001年第5期。