笔者所进行的随机抽样调查,除了调查的内容具有重大意义以外,调查的应答率(包括总体的回答情况与每个提问的回答比例)本身就是一个重大的研究,可以反映出什么样的中国人不愿意回答性调查的问题,以及不愿意回答哪些具体的问题。

笔者愿意对于2010年调查中总体的与分题的应答率进行深入分析,以便反映最新的情况。这绝对不仅仅是统计学的需要,而是希望以这些分析为依据,反映中国人对于“全性”的社会态度。

分析方法介绍

笔者在2010年的抽样总人数是9992人,其中有7202人同意回答而且完成了。

笔者提出中国本土的“应答缺失率体系”,包括8种情况。但是在3次调查中,在那些已经接受预约而且来到封闭的访谈室的人之中,拒绝回答的人实际上非常少,因为只要调查员的说服动员工作做好了,被访者至少也会碍于面子而不拒绝接受调查。出现最多的是从一开始就拒绝接受调查的情况。因此,计算这种“应答缺失率体系”的资料和数据可以加深研究者对被访者总体情况的了解,因为被访者对调查本身的反应和态度从这些统计数据中也可以得到充足的反映。

根据上述思路,笔者下面分析的主要是一开始就直接拒绝接受调查的人的情况。笔者得以这样做的前提是:

第一,进行了严格的案头分层等概率抽样,直接抽样到县级行政单位,保证了高精度的随机性。

第二,在每个调查现场,笔者都指定调查小组组长亲自进行县以下行政单位的随机抽样,并且安排一个得力组员专门协助组长进行抽样。

第三,在现场调查过程中,由于我们按照最新的居住者的名单进行等距抽样,直接抽样到具体人(而不是家庭户也不是门牌号),因此未遇对方的情况并不多,主要是被抽到的人拒绝回答。

第四,在预约任何一位被调查者的时候都会告诉对方:我们的调查内容中包括性生活方面的提问。尽管不愿意回答的人们提出了种种拒绝的理由或者默默无语,但是笔者可以推断,大多数人还是由于对性的敏感才拒答的。

具体的分析方法如下。

第一步,按照全国相同年龄段的总人口的国家统计数字,把抽样总数(9992人)按照城乡、性别、年龄、婚姻状况进行分层,得到每一个子层的具体人数。

第二步,接受了调查的7202人是有效样本。在复杂加权之后,把它也按照同样的方法进行分层,得到每个子层的具体人数。

第三步,如果笔者的调查的应答率是100%,那么上述的两种数字在每个子层中的人数就应该高度吻合。可是应答率为72.1%,因此,抽样总数减去有效样本的差数就是没有回答的人数。

第四步,分别计算出每个子层的具体差数,再转化为在该子层中差数占抽样总数的百分比,就可以进行直接比较,发现哪些社会阶层更多或者更少地接受了笔者的调查,从而反映出该阶层对于“全性”的基本态度。

在以下表格中,笔者仅仅列出按照拒绝回答的百分数排列的前10种情况,其他的从略。

城市人口拒绝回答的分析

城市人口拒绝回答的情况见表1—4、表1—5。

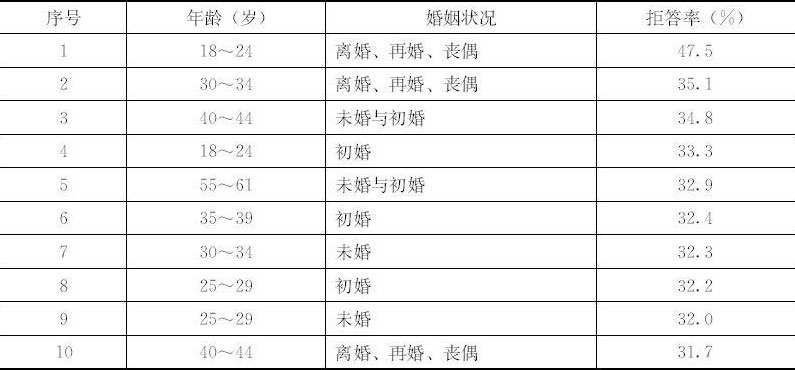

表1—4 城市男性拒绝回答的情况

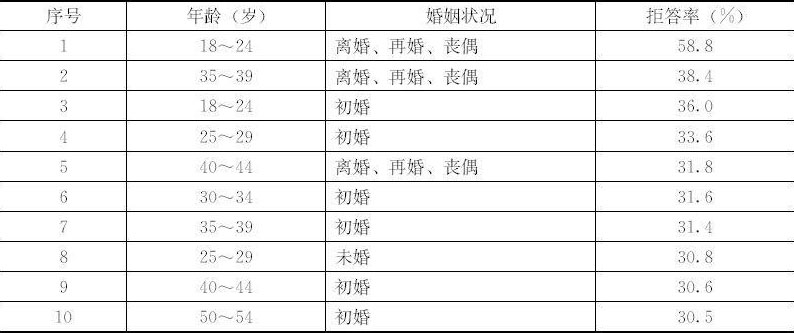

表1—5 城市女性拒绝回答的情况

从表1—4中可以发现,如果城市男性的婚姻状况不符合主流社会的要求,那么他们拒绝回答性问卷的比例就会较高。例如第1项和第2项所反映的年轻男性却再婚、离婚或丧偶,第3项、第5项和第7项所反映的“光棍”,第4项反映的“早婚”,都是不那么“正常”的情况。

城市女性拒绝回答的情况与男性不同,只有第1项(很年轻就离婚、再婚或丧偶)不符合主流社会的期望,其余的都“正常”。这表明,年龄段和婚姻状况并没有显著地影响城市女性的拒答率。她们中的那些拒绝回答的人,其实主要是受到社会文化的制约,觉得身为女性就不应该回答这种“流氓问题” 。

。

村镇人口拒绝回答的分析

表1—6、表1—7在总体上说明:居住在村镇中的人,无论男女,拒答率都远远高于城市男女。这显然是因为农村的性文化的制约。按照差序格局的社会规则,农村人自己之间可能并不比城市人更忌讳“谈性”,但是面对作为外人的调查员,他们往往就噤若寒蝉了。

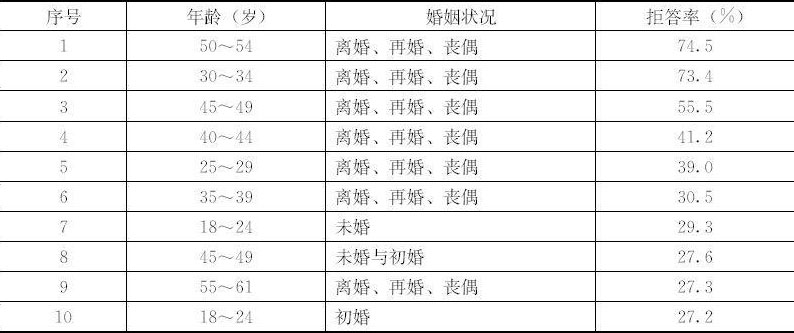

表1—6 村镇男性拒绝回答的情况

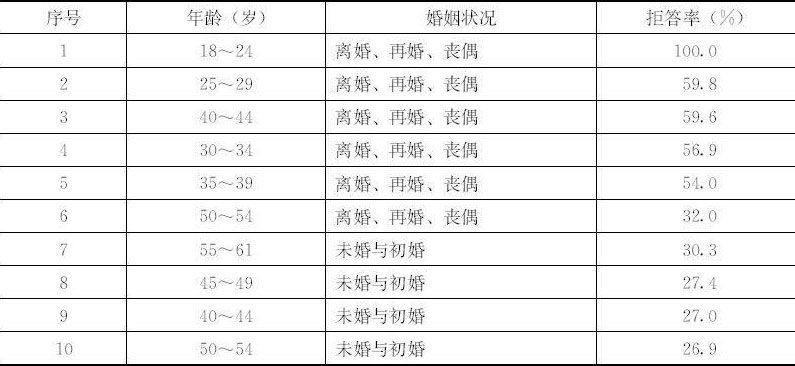

表1—7 村镇女性拒绝回答的情况

上述的两个表格还表明:无论男女,无论哪个年龄段,离婚、再婚或丧偶的农村人都更加不愿意接受性的调查,而且拒答率都基本上超过一半。这当然也主要是由于在农村,离婚、再婚和丧偶都被认为是“不正常”的情况,遭遇此种情况的男女很可能会自惭形秽,缺乏勇气接受关于性的调查。

性别无差异

从拒答率上来看,城市男女与村镇男女之间并不存在着显著的差异。也就是说,并非凡是女性都必然不愿意回答,也不是男性就更乐于回答。只要调查者能够给男性和女性都提供一个私密的回答空间,他们就可以几乎同样地来回答性的问题。

应答率为什么这么高?

在国际交流中,西方学者对笔者最经常提出来的问题,并不是这些调查的应答率为什么低,而是为什么这么高,而且高于几乎所有发达国家所做过的随机抽样的性调查。

根据上述分析结果,笔者认为最重要的原因就是:阻碍中国人回答性问题的最主要因素并不是年龄大小,也不是男女差异,而是城乡差异与离婚、再婚和丧偶这种状况。可是在当今中国,城市人口剧增,农村人口剧减,离婚率比发达国家低很多,在农村更是微乎其微。这样一来,阻碍中国人回答性问题的最主要因素就被极大地缩减了,因此这些调查才能够获得72%~76%这样高的应答率。

从中国与发达国家的对比来看,在发达国家中有相当多的人是因为宗教上的禁忌而拒绝回答的。可是在中国18岁到61岁的样本中,各种教徒仅仅不足1/6;而且数据分析表明,他们对于性的禁忌即使有也并没有发挥实际作用。这也是应答率如此之高的原因之一。

调查方法决定研究结果

从性文化的角度来看,发达国家经过性革命之后,性的言说的自由尺度已经远远高于中国。这使得不仅是西方学者,而且大多数中国学者也常常认为中国人仍然“谈性色变”。其实笔者的调查数据与上述分析都表明:中国人不但是可以谈性的,而且还可以直接地回答自己非常隐秘的性生活的问题。区别仅仅在于:绝对不能当着别人的面,真的用语言去谈。

笔者的调查方法中最重要的有两点:一是提供同性别的、一对一的、封闭的访谈空间;二是使用笔记本电脑调查问卷,不需要被访者说出口,调查员也看不到。这就让被访者既能一本正经,又能敞开心扉,还不用说出那些敏感的词汇。说到底,就是笔者从主体建构的视角出发,给对方提供了一个足以保住面子的情境。72%~76%的应答率证明,笔者的分析是正确的,努力是有效的。

为了获得真实的情况,笔者在调查问卷中贯彻了社会调查的伦理原则 :在回答任何一个提问的时候,被访者都可以在电脑上按下F1、F2或F3这三个特殊键,该题就被分别记录为“不回答”、“不知道”或者“不适用”而且自动跳过去。如果被访者希望中止回答,也可以按下F10键,后面的所有提问就都不再出现,直接跳到问卷结尾。

:在回答任何一个提问的时候,被访者都可以在电脑上按下F1、F2或F3这三个特殊键,该题就被分别记录为“不回答”、“不知道”或者“不适用”而且自动跳过去。如果被访者希望中止回答,也可以按下F10键,后面的所有提问就都不再出现,直接跳到问卷结尾。

数据分析发现,选择“不知道”或者“不适用”的情况少而又少,可以忽略不计,而拒绝回答该题则是最主要的情况。如是,笔者便可以分析一下,究竟哪些提问让被访者如此敏感,在开始回答问卷之后还要跳过它们。

尤其是,笔者所设计的每一个提问,都已经照顾到了最开放的人与最保守的人。因此理论上任何被访者应该都可以选择其中的一个备选答案。但是仍然有些人选择了“不回答”,这足以说明该题对他们来说敏感得不可能回答。

由于拒绝回答的样本量很小,因此下面仅仅分析总体上的拒答情况。

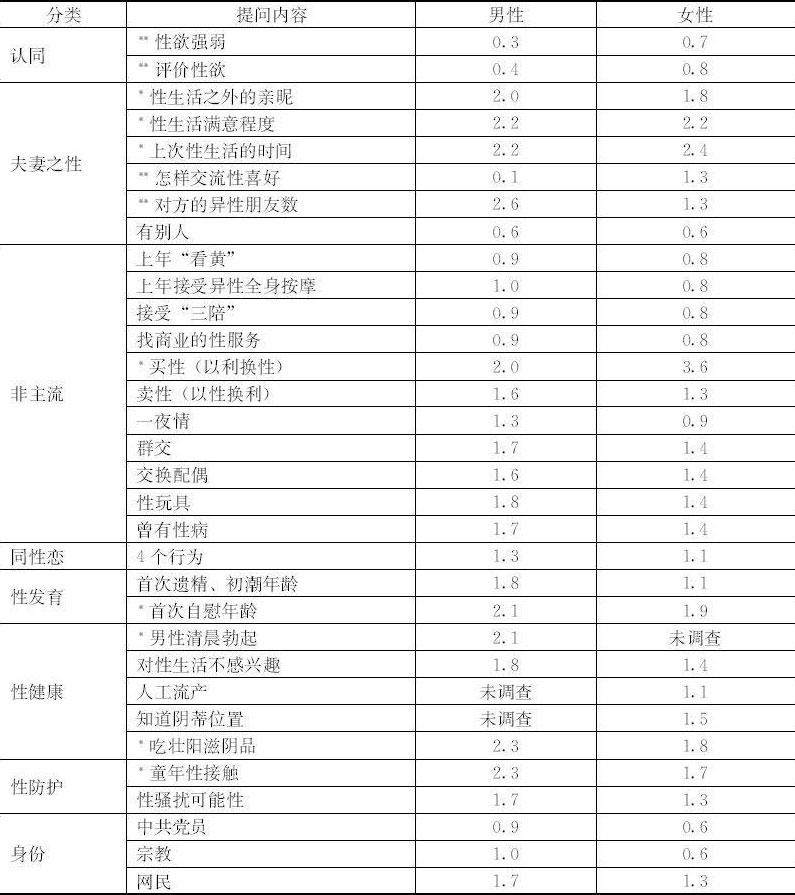

表1—8所列举的,都是拒答率至少有一项高于0.5%的情况。标记了*的,是无论男女的拒答率大多高于2%的那些提问。标注*的,则是虽然拒答率不高但是男女差异相对较大的提问。

表1—8 提问拒答率(%)

男女都更加避讳的提问

第一,关于夫妻性生活的三个提问。“性生活之外的亲昵”,它很可能被一些人认为是“不正经”或者“太过分”,因此拒答。“性生活满意程度”和“上次性生活的时间”这两个提问,尽管笔者已经分别设置了“很不满意”与“完全没有”这样的备选答案,但是看来仍然有些在这方面处于不良状态的人宁可不回答。

可是笔者需要提醒一下:对于具体的性技巧,笔者设置了多达10个提问,包括口交和肛门性交。可是无论男女,人们在回答这些被认为是高度敏感的提问的时候,拒绝的人却少于0.5%(因此这里没有列出)。个中奥妙,笔者目前仅能推测:莫非是由于“看黄”已经非常普遍,使得中国人“脱敏”了?

第二,拒答“首次自慰年龄”的人也很多。这很可能是因为还有相当多的中国人坚信“手淫伤身论”,因此无论自己有还是没有,都不愿意回答这个提问。

第三,“吃壮阳滋阴品”这个提问的拒答率很高,出乎笔者的预料。这也许是因为拒答者觉得此举有些“丢人”,或者被调查者认为提问的定义不够清楚。

第四,无论男女,不愿意回答自己在14岁之前是否遭遇过性接触的人也很多。这也许是因为有些拒答者觉得这个提问是无稽之谈,也可能有些拒答者是另有苦衷。

第五,无论男女,不愿意回答“买性”的都很多。笔者推测,这大概不是因为这些拒答者心中有鬼,更可能是因为他们难以理解这种现象,甚至不知道其存在,因而无从选择备选答案,只好拒答了事。这一推测的证据就是:对于“卖性”的拒答率反而很低,而且低于其他的各种非主流性行为。这就是说,因为大家都清楚“卖性”是怎么回事,所以回答起来的敏感性就会下降。

男女避讳的差异

其一,女性更加不愿意回答关于性欲的自我评价的两个提问。这既可能是因为这些女性觉得自己不应该回答这样的问题,也可能是因为这些女性认为自己根本就没有什么性欲可言,还可能是因为这些女性对于性欲这个问题有自己独特的认识。

其二,更多的女性不愿意回答双方“怎样交流性喜好”这个提问。这里面最可能的原因,既可能是这些拒答者认为女性根本就不应该交流性的感受,也可能是因为想象不出来应该如何进行,还可能是对于“性的交流”另有高见。对于“买性”这个提问,也是女性拒答的比男性更多,而且在女性的所有回答中是拒答率最高的,很可能也是出于同样的原因。

其三,对于“对方的异性朋友数”这个提问,男性不愿意回答的显著地多于女性。这也许是因为更多的男性觉得自己根本就不可能知道,也可能是害怕自己回答的数字太多或者太少,因而没面子,还可能是因为对于“异性朋友”的定义迥然不同。

总而言之,虽然笔者上面的所有分析都是推测,但是拒答率的高低却给我们提供了一个非常重要的信息:在最大限度地保护隐私的前提之下,中国男女最不愿意回答的其实并不是性动作与性技巧的细节,也不是各种非主流性行为的情况,而是一些笔者目前还无法充分解释的方面。

这应该成为进一步研究的宝贵启迪。

虽然读者还没有看到本书的各种统计数字,但是笔者愿意提前提醒读者:最好不要仅仅根据自己的经验,就来评论本书中的任何一个数字是太高还是太低。

在2000年第一次调查的时候,课题组里的同仁就曾经很悲观,认为中国根本就没有那么多的婚外恋,我们怎么可能调查得出来!可是到了2010年的时候又有人说:都这个年头了,你还调查谁有婚外恋?应该调查谁还没有!

这反映出一种非常普遍的社会心理倾向和解读习惯:人总是把与自己相似的人估计得更多,却把不同于自己的人数往少估计。

笔者这一看法,底气十足。笔者从1991年到2006年五次调查了全北京市和全中国的大学生,其中问道:“您认为,在现在的大学生里面,有百分之多少的人已经有过性交了?”结果发现了一个显著的正相关关系,就是那些自己性交过的人,把全体大学生的性交比例估计得很大,反之,自己没有过性交的人则把这个比例估计得很小。五次调查的结果无一例外。

这并不奇怪,也无可厚非。但是它却构成了一种“隐私侦验”。例如,如果某人说本书中的婚外恋太少了,那么该人自己有过的可能性就显著地增加了。同样地,如果某人说本书中的性生活满意度太高了,那么该人自己的性生活不够满意的可能性也就大增了。

所以,如果非要仅仅根据亲身经历来评判本书中的统计数字,那么最好不要说出去。