学者须是耐烦,耐辛苦。

(朱子《语类》八,8)(耐字当时作“柰”)

读书须是遍布周满。某尝以为宁详毋略、宁下毋高、宁拙毋巧、宁近毋远。

(《语类》百十六)

方子录在戊申(1188)以后,廖谦录在一一九四年。(也有此四句,近远句在第二)(十,4)(方子)。

大抵近世言道学者失于太高,读书讲义,率常以径易超绝,不历阶梯为快,而于其间曲折精微正好玩索处,例皆忽略厌弃,以为卑近琐屑,不足留情。以故,虽或多闻博识之士,其于天下之义理亦不能无所未尽。理既未尽,而胸中不能无疑,乃不复反求诸近,顾惑于异端之说,益推而置诸冥漠不可测知之域,兀然终日,味无义之语,以俟其廓然而一悟。殊不知物必格而后明,伦必察而后尽。(原夹注:格物即是穷理,物格即是理明。此乃大学功夫之始,潜玩积累各有浅深,非有顿悟险绝处也。近世儒者语此,似亦太高矣。吕舍人书,别纸录呈。)彼既自谓廓然而一悟者,其于此犹懵然也,则亦何以悟为哉!……曷若致一吾宗,循下学上达之序,口讲心思,躬行力究,宁烦毋略,宁下毋高,宁浅毋深,宁拙毋巧——从容潜玩,存久渐明,众理调然,次第无隐——然后知夫大中至正之极,天理人事之全,无不在是。……

(《文集》三十,《答汪尚书》,页5—6)

此书题甲申十月二十三日,乃隆兴二年,一一六四年,朱子35。

昨日元旦,没有预备有客人,客人来得很多:

游建文一家六人,容显麟、唐瑛与其子李名觉,严恩槱、夏晋麟夫妇,董显光、小布赖恩.奥布赖恩博士、于焌吉

。

。

昨夜试作《〈朱子语类〉记录的门人姓名索引》,用拼音的姓氏为次第,今天做完。

今天试作《〈朱子语类〉的历史》。

曾琦、刘东岩两先生来谈。曾君见郭沫若的《斯大林万岁》诗,因说:“郭沫若是无行文人,他从前想加入少年中国学会,我已推荐他了,但李石岑等人不赞成。后来我介绍他与宗白华通信,沫若有一封信上说:

慕韩(曾君)与太玄,望之如天上人。

我乃堕于污泥之中而不能自拔……

此信见《三叶集》。可见沫若是惯做阿谀文字的。”

V.D.哈特纳有脊骨病,今天去验看,须住医院。

我写《语类的历史》,未完。

晚到莫里斯.斯托克夫人家去吃晚饭,她的母亲利德耶德夫人今年八十岁,是大卫.莫里斯大使的姐姐。利德耶德夫人今晚在座,说,她在七八年前曾听我在伦理文化学会讲“不朽”,她今天还取出讲稿复印件重读一遍。

我告诉她约翰.莫维克尔夫人那天在汽车上听广播,听见我讲演“不朽”,就去要讲稿。后来我们就做了朋友(由纽厄尔上校夫人的介绍),莫维克尔夫人还做了我的一个塑像。

这正是我的“不朽”说的几个例证。

今晚在座的客人有A.奥黑尔.麦考密克夫妇,约翰.马森.布朗夫妇,劳伦斯.莫里斯(莫里斯大使之子),富兰克林.J.沃斯和莫勒维茨夫人,都是知名的人。

王毓铨近年在美国古货币学会工作,替他们整理会中藏的中国古货币。今年他要回国去了(我曾劝阻他和他的夫人先晋女士),他邀我今天再参观。下午三点,我到会所(第156号街,百老汇),毓铨领我看他们收藏的希腊、罗马及欧美两洲的古今钱币,最后专看中国古货币。会中藏古货“布”两千多枚,“刀”一千多枚,古钱六七百枚,真可说是很丰富的了!(中国至今没有这样一个大收藏!)

去医院看李德邻“代总统”

,谈了四十分钟。

,谈了四十分钟。

古代的“布”(镈)行于三晋,“刀”则行于齐。此地理上的差别,我从来不知道。今天看见古刀布上的地名,始知之。

年底忽收到普林斯顿大学的“文史专门计划”委员会主席惠特尼.J.奥茨教授来信说,有人提我的名,为阿尔佛莱德.霍德基金会之候选人。这种研究基金授予“那些才华出众、在文史学方面具有相当造诣、有一定天赋的人,资助他们从事自己课题的研究”。

我猜了几天,不晓得是谁提我名。直到昨天始知是刘君芝圃。他是一个怪人,颇有点豪气。学校主持此事的人邀他去,问他在文史之学有何中国学人可以罗致。他不同我商量,就提了我的姓名。

我想了几天,今天才回信与奥茨,说他们可以考虑我的姓名。我颇想借一栖身之地,把《中国思想史》的英文简本写定付印。

前些时曾见冯友兰的《中国哲学简史》,实在太糟了。我应该赶快把《中国思想史》写完。

顾少川大使邀吃午饭,蒋廷黻、宋子文两君也在座。这几天的局面太坏,我们都很失望。但我们谈前天杜鲁门总统与艾奇逊的两个谈话,都觉得其中有两点不无有益:①明白指出中国占领台湾是合法的,是没有疑问的。②两君皆说经济援助应继续。

徐大春寄长信,谈他从香港到天津北平,由天津到上海,又由上海到天津乘船回香港,两个月中的观察。他说得很有趣味。

他见着思杜了。他寄了朱光潜的《自我检讨》来。

写《〈朱子语类〉的历史》成。这种文字皆是自己为自己便利的笔记,没有创见,不过整理材料,使自己容易了解而已。

林斐成先生(行规)的幼子继俭(北大法律系二年生)来看我。他谈,他去年四月起就告病假不上北大了,因为那时学生人人须“坦白”,排日程轮流自己“坦白”!

他说清华法律系主任赵凤喈(鸣岐)被解聘了。

昨天蒋夫人宋美龄作临别广播,说得很愤慨沉痛。这是她最好的演说。我写一短信贺她。

写长信给王雪艇,给孟真〔傅斯年〕,给雷儆寰,皆托游建文带回去。

与诺曼.安吉尔先生同吃饭,在座的有德怀特.莫罗夫人,谈得很痛快。

安吉尔是今世一个最能思想的政论家,四十五年如一日,为西方民主国家作先见的警告,老而不倦。

我一生受他的影响很大。我从“不抵抗”主义逐渐转到用力量制裁强暴的见解,是受了他和约翰.杜威的影响。

十二月里,偶见赵贞信的《封氏闻见记校证》(1933,燕京大学引得之一),借了来重读一遍。这书在当时,我们都认为是整理古书的一个很好的榜样。现在看来,这书并不高明,校者的训练不大精细,又不懂得校勘学,故文字繁复而实不曾给我们一个定本。

《封氏闻见记》本身是很有用的一部笔记,篇幅也不多,大可以用作校勘学的一个范本。将来还可以让学者试作新的校证。

到罗伯特.L.利维医生诊所去做第三次诊察。去年夏秋两季,我都不很好。十月三日利维医生诊察后,十月一个月内,曾有两次“警报”(心脏痉挛),相去不过十天,十一月廿一也还有一次。十月中第一次是半夜后三点睡醒时,我颇以为是发病,心颇忧虑。但从十一月二十一日到今天,五十天了,没有发过。

今天利维医生说,我的血压是126/78,心电图没有表示新的伤痕,没有变化,没有扩大,故十月的“警报”还只是一种心脏痉挛,是心部受了新的伤。

与张平群总领事

谈,劝他不要太悲观。

谈,劝他不要太悲观。

《朱子语类》九八:

1. 张横渠《语录》用关陕方言,甚者皆不可晓。

《近思录》所载皆易晓者。(扬记)

朱子生在福建,他的方言必然很不好懂,但他的《语录》很好懂,他与四方人士往来,从没有方言上的困难。他却笑张横渠的关陕方言“不可晓”!

此事值得我们想想。当时的士大夫是否都能说一种“官话”(略如汴梁话)?

例如鹅湖之会,陆象山兄弟从金溪来,吕伯恭从婺州来,朱子同他们讨论,用的是什么话?

今晚在托马斯.K.芬利特(东66街45号)家吃饭,座上共十人,谈到2月23日英国大选的结果,大家猜想颇分歧。主人提议,每人用笔写出各人的猜测,各出五金元作赌。十人之中,猜工党胜者五人,猜保守党胜者五人!有人猜工党可得八十席以上的大胜,有人猜保守党可得八十席以上的大胜!

麦考密克夫妇则猜工党胜而仅得十席至廿席的多数。我与某客则猜保守党仅得十至廿席的多数。

得翁文灏(咏霓)兄一信,从巴黎寄来的。他谈的是“中基会”的事,但他的口气很悲观。

在法官汉德家吃饭。

在P.H.与李德公谈,我说:“在这大局势里,私人很少扭转局势的力量。我在一九三七年的十月一日,曾作全国广播,说“侵略国家的那些军国主义者们也同样愚蠢,他们强把你们拖入上次战争,这次肯定也不例外”。后来果然灵验。我现在的看法还是这样:我们不可以轻易想立功,不可以轻易想走这路子,走那路子,要收速效。希腊人说得好:“神要毁灭的人,神先叫他们发疯。”总有水到渠成、瓜熟蒂落之一日。

今天下午阿尔杰.希斯案的陪审员十二人一致决定希斯有罪。

阿尔杰.希斯从前在国务院做助理国务卿塞利的助理,后来做我的老友斯坦利.K.霍恩贝克的助理,赫尔告休后,希斯在两年里忽然变成国务院的一个“红人”,一个“要人”!一九四四年的敦巴顿橡树会议,他是执行秘书,一九四五年初的雅尔塔会议,他跟了罗斯福与国务卿斯特蒂纽斯去,是雅尔塔的专家顾问!一九四五年年底,联合国组织的旧金山会议开幕,他是秘书长!

前年忽然有一位老共产党(脱党已十年)惠特克.钱伯斯出来控诉希斯曾将许多国务院重要文件偷抄副本交与钱伯斯转交给苏联间谍组织。去年三月开审。起诉的罪名是两端:②他否认曾将国务院秘密文件交给钱伯斯,是伪誓罪一。①他否认他曾在一九三七年一月一日到八月十七日,一九四八年之间与钱伯斯见面,是伪誓罪二。去夏陪审员八人说他有罪,四人说他无罪,故不能判为有罪。(美国陪审员须一致,始可定罪。)去冬重审,凡开庭四十日,今天始得陪审员的一致判为有罪。

下午去看王际真夫妇,取回我的《脂砚斋批本石头记》。

又去看袁家骝与吴健雄夫妇,看见他们的孩子维城。同他们到上海楼吃饭。

去看李德公,始知他已出医院了。

V.D.哈特纳,今日出医院。

我的左手无名指三个月以来常常感觉有点麻木。初起时是在睡醒时,近来日里也有此感觉。今天约了诺顿.布朗医生,明天去请他检查诊断。

今天去看诺顿.布朗医生,他细细检查我的手指,说没有什么根本病,只是臂神经组织的神经痛,与心脏无关,可以放心。

W.雷金纳德.惠勒打电话来说,圣约翰学院(安纳波利斯,马里兰州)的新校长理查.D.威格勒听说我可以教书,他说:“如果胡适先生肯来圣约翰学院,我可以每年送他一万二千元。”

我对惠勒说,圣约翰学院只有两百多名学生,只有三十多位教员,威格勒校长怕用不着中国哲学一类的学科吧?他不可不仔细想想。

我后来检《世界年鉴》(1950),圣约翰学院只有二百三十三个学生,三十五个教员。学校创于一六九六年,是一个很老的学校。

朱子作其父朱松的《行状》(《文集》97),题“本贯徽州婺源县万年乡,松岩里”,状中说“公……生于邑里之居第”,是他生于婺源。“由郡学贡京师,以政和八年同上舍出身,授迪功郎建州政和县尉。丁外艰,服除,更调南剑州尤溪县尉,监泉州石井镇。”靖康之变,他在尤溪(1126)。“王室飘摇,……寇贼纵横,道路梗塞。……公……以是困于尘埃卑辱锋镝扰攘之中,逃寄假摄,以养其亲,十有余年,以至下从筭商之役于岭海鱼蝦无人之境。……”到绍兴四年(1134),始“召试馆职”。……他死在绍兴十三年(1143)。绍兴十年(1140)他已离政府,出知饶州。后“请为祠官,屏居建溪之上”。他死之明年,葬建宁府崇安县五夫里之西塔山。庆元某年,迁于武夷乡上梅里寂历山……

朱家迁福建,始于朱松,故《行状》仍称婺源为本贯。(《行状》作于庆元五年,朱子已七十岁了。)

此状中说朱松在乱时曾“下从筭商之役于岭海鱼蝦无人之境”,似是说他那时期里曾经营商业。但我细读《行状》,始知此解不确。“下从筭商之役”是指他“监泉州石井镇”。泉州七县,三县有盐场,三县有铁场。(《宋史》89)《行状》说:“泉守……谢公克家亦……荐公学行之懿,不宜滞管库,于是乃得召试。”“筭商”即“管库”,当无可疑。

下午搭“二十世纪”快车去芝加哥。

忽然想起一个意思:

上海合众图书馆的三部全谢山校《水经注》,其中两部是真的(其一部“黄友抄本”甚荒谬,是一个无知妄人凑足骗人的)。一部是“重校本底本”六卷,其上有谢山亲笔加的批语。一部是陈劢录本残存廿九卷。陈劢给“公祖大人”的信,说,“今唯重校抄本八本(向来未全),第一本与今书贾所来相同”。林颐山给“夫子大人”的信也提道:

“王录本”,即王梓材的“重录本”四十卷。

“所购本”,即陈劢说的“今书贾所来”本。

“陈氏藏本”,即陈劢的抄本。

林颐山信中说:

刻读谕言,编辑全校郦书,转述宗师垂训,凡非全氏所及者,不必蔓引。

我去年还猜陈劢写信大概在光绪十三年或十四年(1887或1888)薛福成、董沛提倡刻《全氏〈水经注〉》的时期。林氏所谓“夫子”(下称“受业世侄林颐山”),我曾猜是董沛。所谓“宗师”,若在光绪十三年则是瞿鸿;若在光绪十四年,则是潘衍桐。

今天我忽然大悟,薛福成、董沛编刻全氏《水经注》,无一字提及陈劢本与“重校底本六卷”!董、薛用的是“王氏重录本”,“以殷氏张氏残抄本校之”。

我始大悟:合众所藏陈本与“重校底本”,其出现在董、薛刻全校之前。其时浙江学政访得此三本,曾拟“编辑全校郦书”,计划未及行。而薛、董贪功,潦草赶成全书,不但未见前“宗师”所见本,也不曾访问林氏颐山校本,故其书甚多谬误。

故“编辑全校郦书”凡有三次,第一次在道光廿八年戊申(1848),王梓材为主编人。第二次似在光绪十三年(1887),其时浙江学政瞿鸿(?)似有此议,未成而去。他所得两三种全氏校本,似乎也没有留在浙江。第三次为光绪十四年(1888),即薛、董的编刻工作。

昨日英国国会选举结果,工党仅仅占多数的议席。总数为六百廿五,过半数为三百一十三。今晚七点半的报告是工党仅得三百一十四席。

上页所记“一个意思”是有是,有不是的。我经过几年之后,才稍明白了。大概林颐山所得三个本子,除“王录本”外,陈本与书贾所来本皆董沛编书时所未见。林书札所称“夫子大人”是定海黄以周,其所谓“宗师”不是浙江学政,乃是江苏学政王先谦也。我说“三次”之第二次乃是王葵园在江阴想请林颐山编“全校”。

适之Sep.13,1959

于焌吉大使从台湾回任罗马,又飞来纽约。孟真托他带来我的日记四包,最可感激!

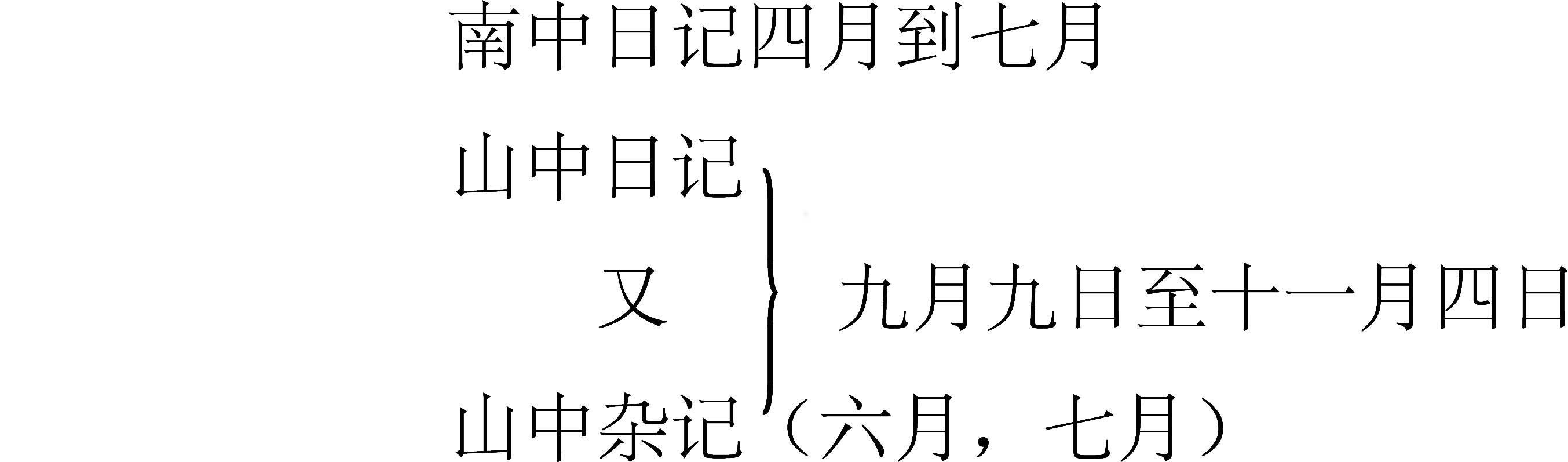

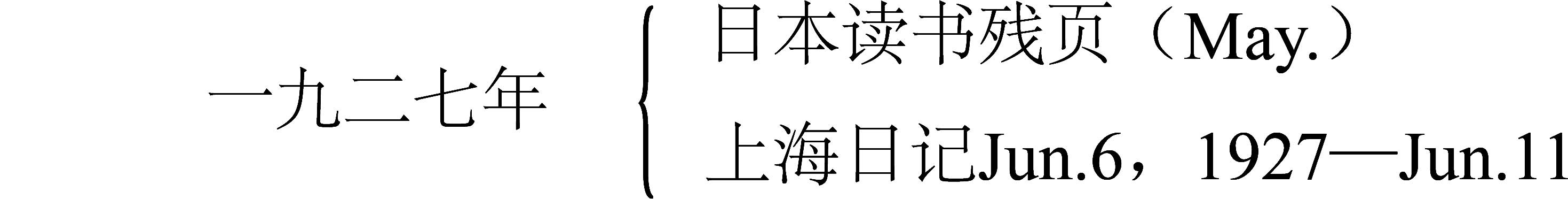

日记存目如下:

一九二三年四月一日至十日

一九二三年(十二月十六日)至一九二四年(一月廿七)

自定年谱(1923)

一九二五年南行杂记(九月)

一九二六年Jul.17—Aug.20(《欧游日记》)

《欧洲日记》(二)Aug.20—Sep.18,1926

《欧洲日记》(三)Sep.19—Dec.8,1926

《欧洲日记》(四)Dec.9,1926—Feb.5,1927

(1927—1930日记似存在台北?看Mar.18记)

一九三〇年Sep.&Oct.

一九三〇年Nov.&Dec.

一九三一年(廿年)Jan.—Mar.

一九三一年Apr.—Nov.20

一九三二年南行日记(Nov.25—Dec.7)

一九三三年Mar.&May 28

一九三三年出国记(Jun.11—Jul.7)&(Oct.12—13)

一九三三年Nov.残

一九三三年Dec.

一九三四年Jan.

一九三四年Feb.—Mar.

一九三四年Apr.—May

一九三四年Jun.—Dec.

附“一九三四年的回忆”

一九三五年Jan.—May 31

一九三五年Jun.

一九三五年Jul.and Dec.

一九三六年Jan.and Feb.

一九三六年Jul.14—Sep.29,(出国记)

张兹闿(丽门)先生从台湾来,给我带了一包日记来。今记其目如下:

一九二八年Mar.—Apr.

一九二八年May—Jun.

一九二八年Jul.

一九二八年Aug.—Dec.

一九二九年Jan.—Apr.

一九二九年May.—Aug.

一九三〇年Jan.—Mar.

一九三〇年Jul.&Aug.

(参看Mar.10—11记)

“自由”是古人常用的一个字。

《隋书》(36)《独孤皇后传》说:

然性尤妬忌,后宫莫敢进御。尉迟迥女孙有美色,……得幸。后伺上听朝,阴杀之。上由是大怒,单骑从苑中而出,不由径路,入山谷间二十余里。高颎、杨素等追及上,扣马苦谏。上太息曰:“吾贵为天子,而不得自由!”

《北史》十四作“吾贵为天子,不得自由”!独孤后死在六〇二年,隋文帝死在六〇四年。此字用法与今日正相同。此是一千三百五十年前人的话。

杜甫诗中常用“自由”字,如“毕娶何时竟,消中(消渴病)得自由”(《西阁》笺十四,7);又如“此时对雪遥相忆,送客逢春(一作花)可(一作更)自由?”(《和裴迪送客逢早梅相忆见寄》,笺十一,7)。此二例都很明白。

宋人诗中用“自由”就更清楚了。如参寥和尚《临平道中》诗:

风蒲猎猎弄轻柔,欲立蜻蜓不自由。

如王荆公《拟寒山拾得》诗之四:

风吹瓦堕屋,正打破我头。

瓦亦自破碎,岂但我血流?

我终不嗔渠,此瓦不自由。

又如朱希真《鼓笛令》词:

纸帐绸衾忒暖,尽自由横翻倒转。

……

此三例都很明白清楚。

唐人段成式《酉阳杂俎》续集卷一(四部丛刊本p.117下)“辛秘五经擢第”条:

绿衣者忽前马骤去,辛怪之,独言:“此人何忽如是?”乞儿曰:“彼时至,岂自由乎?”辛……问之曰:“君言时至何也?”乞儿曰:“少顷当自知之。”

将及店,见数十人拥店门,问之,乃绿者卒矣。

唐子长来谈。他是一个学陆军的,原考进北大,因有人告他用假文凭,故退学,后来考入师大。一九二五年进国民党,被李烈钧、徐谦等人劝往张家口受训,其时国民军的训练与装备都是苏俄担负,加伦将军也在那边担任训练。唐君后到英国学炮兵,他的专门训练不差。近年他在军部任专门技术的研究和发展的工作。

我力劝他利用这闲暇时期写他的自述,使我们知道这二十多年的战争史。

韩国总领事南宫先生邀赴茶会欢迎韩国议员游历团。议员团长为申翼熙,秘书为罗容均,议员李勋求、李淙铣等。

昨夜写信给瞿同祖先生,托他代查他的先祖瞿鸿的年谱,特别查二事:

(1)《年谱》记光绪十一年〔1885〕“三月十五日奉命简放浙江学政。是年更换学政本在八月朔,因浙学刘廷枚病故出缺,蒙恩特简。……六月到任,七月录科。”(瞿君函)请代查他何年何月满任,何时离浙江。

(2)请代查《年谱》(或家集)曾否提及编辑全校郦书的事?曾否提及秀才林颐山?曾否记他(瞿公)收购得全谢山《水经》校本两三种?曾否提及董沛、薛福成编刻全校《水经》的事?(Ref.Feb.23日记)

瞿同祖先生回信(Ref.Mar.29)说:先文慎年谱记光绪十四年〔1888〕全年只有这些:

出棚,按试衢严等府。三儿宣治生,时八月廿三日,方考合省优生首场。(初名宣本。)是年托朱岳舲丈买得安沙萧家冲田地,建家庙,成先志也。任满奏陈建祠请假归里展祭。十一月到家,寓稻田巷。

瞿君说:

《年谱》中未提及编校全谢山《水经注》,收购《水经注》残稿本,及薛福成刻全校本等事。也不曾说及林颐山。

哥大图书馆无瞿氏的《诗选》《遗墨》;他有使豫使闽日记二种。哥大有《使闽日记》(光绪十七年五月充福建正考官,八月复放四川学政,十月到成都),但瞿同祖君查过,亦无我要知道的事。瞿君说:

“先文慎《年谱》所记极为简略,并不能据以否定先生的假说。恐须从其他材料来寻求证据。希望先生能有所发现。”

细考瞿同祖君所抄材料,我又细读林颐山原函的影摹本,我忽有所悟:

(1)林函虽是楷书,但涂改添注甚多,故须重抄清本始可寄出。原改稿作者留存在全校本里。

(2)林函中说的“编辑全校郦书”,“八月间禀呈编辑条例三纸,十月亲呈问答二纸”,以《瞿文慎年谱》证之,都不是光绪十四年(1888)的事。大概是十二年至十三年(1886—1887)的事。(也许还更早。)

(3)林函中说的三种本子(“王录本,所购本,陈氏藏本”)似是林氏自己收罗及转借到的资料。我从前猜是“夫子”或“宗师”所收购,所以说不通了。“所购本”是自己所购本。“王录”即王梓材重录本,当时宁波有几个抄本,颇不难传写。陈氏本即陈劢本。陈劢当时已八十多岁(生于1805),他交出此本后,似未收回去了。叶揆初先生收购陈本与重校本,大概都出于林氏原藏。(此条还有问题。)

(4)林氏对王录本大不信任,指为“伪造”,指为“大非可信之书”。然他所得资料实不够“编辑全校”,故此“编辑全校”的计划,大概不能不打消了。(林氏不信“重校本”为七校,只认为“重校以后,七校以前之本”。他信“赵校所引为真七校七。”如此,则编辑的工作须根本撇开王录本,从头做起。当日“五校本”未出现,此工作实无从下手。)

(5)第一个“编辑全校”计划打消之后,进士董沛始怂动薛道台出钱雕刻他校改的王梓材重录本!

托大通国民银行电汇$1500给冬秀。

李孤帆给我寄的“缩本《四部丛刊》初编”440册,书录一册,装船直运纽约。三月廿七,船已到码头了,我托一家“经纪人”去办报关手续。到今天书一箱才运到我的寓中。

从香港到纽约,需时一个月多。从纽约码头到我寓中,需廿九天!

书价港币1750,孤帆给我六折,合1050元,运费等等共155.6元,两共合美金(以6.15计)$196,其中运费及杂费只有美金$25.30,从船上运到我寓中,被经纪人敲去$33.50!

此是我第三次买“《四部丛刊》初编”,第二次买缩本。

海外得此四百四十册书,真如见老朋友!

我的左手无名指有点小病,至今已半年多了。(看一月廿三日记)先是睡醒时感觉麻木,后来日里也有时感觉麻木。二月以后,此指弯曲后即不能自由伸开,须右手去扳开。布朗医生与斯廷菲尔德医生商量,斯廷菲尔德医生是骨科专家,一听即知是扣扳机的手指。我今天才去骨科医院(58东街),请斯廷菲尔德医生割开手掌,抽去一小筋。

牛僧孺《幽怪录》:“隋唐间,巴邛人橘园霜后两橘大如三四盎,剖开有四老叟。二老叟象戏毕,一叟曰,‘君输我智琼额黄十二枝’。少顷,共乘龙而去。”

床上偶读南宋人胡穉笺注的《简齐诗集》二,《腊梅》诗首句“智琼额黄且勿夸”有此注,与“象戏”有关,故记之。

冬秀来信(五月一日)说她四月廿五已得到护照签证了。五月五日同江元仁先生去香港,住沈昆三家,候伴来美国。

——中国学者出任图书馆馆长

胡适博士近日加盟普林斯顿大学,被任命为葛思德东方书馆馆长。多德斯校长于昨日宣布。

同时,即将于今年七月一日加盟普林斯顿大学的胡博士还被提名为该大学图书馆馆员。

胡适博士一九一四年毕业于康奈尔大学,三年后获哥伦比亚大学哲学博士学位,之后任教于北京大学,先是哲学教授,后任英语文学系主任。

一九二八年,胡博士任光华大学哲学教授,后被任命为吴淞的中国公学校长。一九三一年,他被任命为国立北京大学

系主任,一九四六年出任校长,在此期间还出任驻美大使

系主任,一九四六年出任校长,在此期间还出任驻美大使

。

。

其著述包括:《先秦名学史》《中国的文艺复兴》和《中国哲学史》。

葛思德东方书馆是美国第二大收藏中国图书的场所,藏书多达10万册。该书库是由已故(1948)的纽约工程师、承包商G.M.葛思德捐资建立的。

梁和钧兄说:冬秀已到香港,住沈昆三家中。(希尔卫公寓A2号,卡多利大街,香港九龙。)我计算她已到香港了,但没有得信。

得冬秀五月十二日信,说她到了香港(十日)。昆三家的地址是:内森路27C,九龙。和钧说,此是旧址,想他尚未搬家。

朱经农来谈。

经农说,他曾写二十封信向各大学找事,十五处回信没有事,只有五封信说信已转给主管学系,如有需要,再写信通知。

此事使我慨叹。

今天下午,陈通伯、温源宁、段茂、于焌吉从佛罗伦萨打电话来,力劝我去参加联合国文教组织年会。我很感谢他们,但我不能去。

萧公权先生(萧公权,华盛顿,西雅图之西北,第19号大街,5201号)从华盛顿大学来信说:

我承华盛顿大学约来任教,并参加“远东学院”十九世纪中国史的研究工作。到此方知维特弗格被奉为“大师”。因此研究的方法和观点都大有问题。如长久留此,精神上恐难愉快。……

徐大春电告:冬秀决定搭泛美航空飞来,五月卅日动身,六月一日可到金山。大概直飞纽约?

写快信请张紫常、赵元任兄嫂、叶良才兄嫂,去接冬秀,使她没有入境困难。因明天到卅日,是“长假期”(卅日为“清明节”),我怕元任三家之中有全家出去玩的,故分写三封信,盼望有一家朋友在金山区域。

元任回电说他们可以去招呼冬秀。

我打电话给沈昆三:“领事和朋友将于六月一日在金山迎接胡夫人。”

今天是柏林苏俄区五十万青年男女大游行示威之日,居然有四十万人参加,居然没有敢侵入西方三国驻守区,居然平安过去了!(下午三时听广播如此。)

午后一点四十五分,叶良才从金山打电话来,说冬秀已到,她在电话上告诉我,一刻钟以前刚到机杨,一路平安,叶太太约她住两三天再往东来。

四哥:

民德兄回来,说起你的近况。这是第一次最可靠的音信,我们都高兴得很。但盼望你的身体果真很好。

在北京住了已差不多一年,才逐渐懂了些新政府的道理。这得力于观察现在的政策,同参读毛主席同几位重要人物的文章。最令人注意的是他早已有种种计划,而且现在大体上不甚改变地执行他的计划。至于共产主义的大著,实在不易懂,而且也还未懂。实际说,为了解现在国内情形,这种大著远不及文章与小册子重要。

你计划就业,现在已决定了没有?很挂念。妈妈很想去看你,这也不是易事,不知道究有可能否?现在世事变得太快,我们已赶不上,不摩登,而她差不多是上古时代的人。这对于她是很苦的。

我们在北京平安。朋友们也如此。现在一切比较安定,还可以做本行的工作。科学技术的工作人员,受影响比较少。至少表面上没有人来注意这些人。小三平安。

弟 圭 五月四日

大春兄:

承来信,至谢,附信二,请便中分送。再来北京时,请务必设法一叙。

弟 圭 五月四日

姐姐:

二月底得着茂记来的信,还有大春寄来的信。我们从前谈过很久。因为现在寄信不便,而且也没有新的意见可以告诉你,不知不觉地耽误了复信。我们都很挂念着你,知道你身体很好,稍微放心一些。还望你从大处想,宽心些,不要听别人的闲话。现在的世界变动得极快,人也不由得不跟着变了。个人哪有什么力量?若是还用老办法来应付一切事,绝没有不犯错误的可能。有时候我真想你最好来同我们在一起。

小三的情形请你千万放心。他看明了情势,一定要离开,去华北研究部。当时朋友们都替他反复考虑,可没有反对他去的意思。我起初有点担心。他得的津贴,可以维持相当好的生活。我常见着他,觉得他相当快乐,身体也似乎好些。现在反觉得他的原来的办法是相当有远见的。他也快毕业了,毕业后可以就一个适当的事。现在去研究部的人更多,如游国恩、韩寿萱夫人等。

北京的生活还是那么舒服,物价两三个月以来没有波动,有时候还下落了。

回来过久了,才逐渐懂了新政府的政策与道理,回想起□□□□□茂记的时候,我们两人可以说都是一窍不通,全是瞎子。可惜□不在□□□□□的环境,没有这么好的观察机会。因此我劝他再不可疏忽了,要多看看那些新出的重要的小册子,必须要明白实际情形。否则等于在坎坷的道路上赛跑,而反而硬不肯地睁开眼,危险得很。家乡的情形不很明了。我只知道淑姐等都有饭吃。这已是□□□放心的事。

弟 圭 五月四日

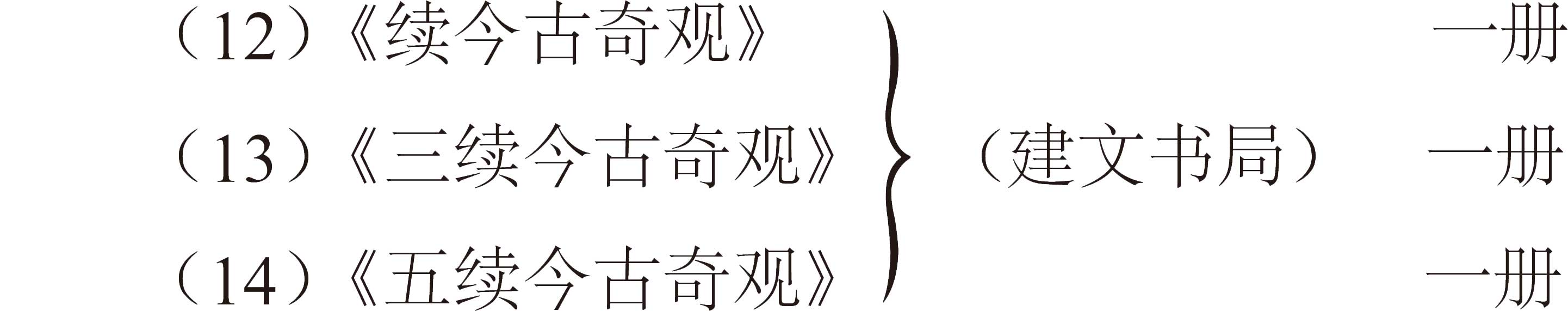

借得宋以忠夫人下列各书:

(1)《颜氏家训》(抱经堂本)7Vols.〔卷〕

(2)《安阳发掘报告》(1—4)4Vols.

(3)《心史丛刊》(1—3)3Vols.

(4)《中国通俗小说书目》(孙楷第) 一册

(5)《儒林外史》(亚东本) 全二册

(6)《老残游记》(亚东本) 全一册

(7)《镜花缘》(亚东本) 全四册

(8)《晚清小说史》(阿英) 一册

(9)《红楼梦》(新文化社) 六册

(10)《薛丁山征西》(达文书店) 一册

(11)《今古奇观》(世界) 全一册

又承宋以忠夫人赠我

胡适《中国文学史选例》(北大) 一册

后来又借了《太平广记》全部。

胡适

今天房北楹及其夫人杜联喆女士与何兹全来谈。

房夫人说起他们有个买中国书的计划,我颇感兴趣。他的地址是:房夫人,纽约(63),沃尔多大街3604号。

今天牙齿作痛(上左最后座牙),无聊中翻看上海排印的《五续今古奇观》,这也是坊间抽印的“短篇小说总集”的一部,其中材料往往出于“三言”“二拍”。

今天我特别注意王本立《天涯寻亲》一篇,其中写明朝北方“差役”制度的可怕,特别写报充“里役”之种种痛苦,真是重要史料。(王本立之父王珣,是北直隶文安县广化乡的里役,不堪其苦,弃家逃亡,二十六年不敢回去!王本立寻父,到海上田横岛,看那地方“赋役烦苛,人民避徙他方”,他叹道:“只道我爷避役远出,不想此处亦然。四海之大,……不知可有不困于役的所在!……”)

我前年曾引《列子.说符篇》里的“亡”的故事作“《水经注》疑案”的引子。我当时曾想,这个故事似在先秦书里见过,但记不得什么书了。前几天,我在《吕氏春秋.有始览》的《去尤》篇寻得,我很高兴。

世之听者,多有所尤。(《治要》39有注“尤,过”)多有所尤,则听必悖矣。……东面望者,不见西墙。南乡视者,不睹北方。意有所在也。

人有亡者,意其邻之子〔窃之〕,视其行步,窃也。颜色,窃也。言语,窃也。动作态度,无为而不窃也。

〔俄而〕抇(《治要》39作“掘”)其谷(《治要》有注“谷坑”)而得其。他日复见其邻之子,动作态度,无似窃者。

其邻之子非变也,己则变矣。变也者,无他有所尤也。(适按,《治要》39亦作“无他有所尤也”,但日本本点读“无他”为一读,似非。此六字当作一气读。)

昨夜十二点,我偶然听广播,忽然听说,“北韩大举进攻南韩,并且‘宣战’了”。

我听了叹一口气,果然不出我所料,疯子果然发疯了!

这不是第三次世界大战!这不过是第二次世界大战的未了事件而已!

读孟森《心史丛刊》二集,《金圣叹考》后“附罗隐秀才”(p.70—72),有几条我很感兴趣。他引俞樾《茶香室丛钞》引:

黎士宏《仁恕堂笔记》,今豫章两越八闽人凡事俗近怪者,皆曰,“此曾经罗隐秀才说过”。俚语方言流传委巷,久之承讹袭误,遂曰“罗衣秀才”矣。……

俞樾说:

余按吴任臣《十国春秋》云,“世传隐出语成谶。闽中书筒滩,玉髻峰,皆留异迹。”则似非无因也。(昊是清初人,仁和人,原名志伊。)

心史先生说:

从《仁恕堂笔记》所言,知每事必称“罗隐秀才”者,遍于豫章两越八闽。今证以吾乡之俗,则毗陵(常州)如是,苏省恐大约相同。此皆邻近吴越旧地,自昔重罗隐之言,故传为此俗乎?

我少时听家乡人津津谈“糯米秀才”的许多故事,大都是说他“出语成谶”。故事说他本有皇帝之分,后来他犯了事(我记不得何事了),上帝要把他全身骨头换成穷秀才的骨头。他母亲得了这个梦,赶忙警告儿子,叫他咬紧牙齿,不可开口。所以他的骨头全是穷秀才的骨相,只是口齿还是“金口玉言”“出语成谶”!(我们徽州绩溪l、n不分,故罗衣秀才又成“糯米秀才”了!)

今收到胡校长先生自10月1至31日止,牛奶壹磅31瓶,合¥440整元。

经手人

35年

35年

10月31日

10月31日

今天我们偶然发现这张牛奶款收据,冬秀想不起这张破纸如何飞来海外,大概是包小物来的。

适之 卅九年〔1950〕七月十一日

叶良才有香港的《星岛日报》,他看完了送给我看,我今天剪下这几条。

【新华社北京廿一电】 中央人民政府政务院第三十三次政务会议通过任命的各项名单如下:

一、中央人民政府水利部工务司司长刘钟瑞。

二、中国科学计划局局长竺可桢,副局长钱三强。联络局局长陶孟和(兼),副局长丁瓒。编译局局长杨钟健。近代史研究所所长范文澜。考古研究所所长郑振铎,副所长梁思永、夏鼐。语言研究所所长罗常培。社会研究所所长陶孟和(兼),副所长巫宝三。近代物理研究所所长吴有训,副所长钱三强。应用物理研究所所长严济慈,副所长陆学善。物理化学研究所长吴学周。有机化学研究所所长庄长恭。生理生化研究所所长冯德培,副所长王应睐,实验生物研究所所长贝时璋,副所长童第周。水生生物研究所所长王家楫,副所长伍献文。植物研究所所长钱崇树,副所长吴征镒。地球物理研究所所长赵九章,副所长陈宗器、顾功叙。紫金山天文台台长张钰哲。工学实验馆馆长周仁,副馆长周行健。

三、民族学院院长乌兰夫,副院长刘格平。

四、察哈尔省张家口市人民政府:市长孙敬文,副市长□哲民、□□英,委员王世铭、王荣仁、田于进、江石之、李少芳等十六人。中国人民政治协商会全国委员会第二次会议,今日继续进行大会讨论。今日在大会上发言的有:中国民主促进会主席马叙伦,新疆省人民政府主席包尔汉(维族),老同盟会熊克武,起义将领、湖南省人民政府副主席唐生智,上海地方协商委员会代表刘鸿生,保护工厂的模范女工赵桂兰,全国委员会委员、科学院副院长李四光,起义将领刘文辉,绅耆李根源,青海省人民政府副主席喜饶嘉措(藏族),全国委员会委员刘长胜,政务院文教委员会委员、作家舒舍予,起义将领、西北军政委员会委员陶峙岳,起义将领裴昌会,北京市人民代表会议协商委员会副主席钱端升,起义将领、云南军政委员会主任卢汉,全国委员会委员、天津市副市长周叔弢,起义将领邓锡侯,全国委员会委员胡明,中央人民政府委员、广东省人民政府副主席李章达,绅耆、陕西省人民政府副主席

四十次政务会议通过:

主 席:康 生

副主席:郭子化 向明 刘民生 苗海南

中央人民政府批准任命

(平原省主席晁哲甫,副主席罗玉川、贾心斋、韩哲一。河南省吴芝圃,副主席牛佩琮、嵇文甫。)

宋子文邀往乡间去玩半天。与刘锴大使

同去。与朱光沐(秀峰)久谈,我力劝他把张作霖、张学良、郭松林、杨宇霆、王永江、常荫槐诸人的事迹,就记忆所得,详细写出来。秀峰是北大学生,在张汉卿那边最久。我今天对他说:“东北四十年的历史,毫无可信的记载。你若不发愤记录,将来更没有人记了。”

同去。与朱光沐(秀峰)久谈,我力劝他把张作霖、张学良、郭松林、杨宇霆、王永江、常荫槐诸人的事迹,就记忆所得,详细写出来。秀峰是北大学生,在张汉卿那边最久。我今天对他说:“东北四十年的历史,毫无可信的记载。你若不发愤记录,将来更没有人记了。”

秀峰说,他收集的材料,最多可宝贵的文件,现在都烧毁了!他知道郭松林事件最详细,我劝他先从那事件记起。

秀峰说,汉卿之三弟学曾(字舜卿)现在普林斯顿住,他颇有意写他父亲的事迹。我请秀峰约他来看我。

张学曾的住址:张学曾,普林斯顿,普鲁斯派克特大街114号(电话:普林斯顿2694)

秀峰住子文寓中,电话:Rye–7–1504,高迪斯先生寓所,纽约,哈里森,愉快山脊路。

适之先生道席:

胡师母通信处及尊著《小说考证》并文摘两目,暨选稿,统交伯嘉,想已有书奉告。《齐白石年谱》,于图书室借读一过。此老画可传,诗文亦有意思,先生称之固当。唯灶内生蛙,语本《国策》,(《赵策》一“臼灶生鼃”,《资治通鉴》周威烈王二十三年下作“沈灶产鼃”)。非此老自造也。

小儿瑜读物理学于俄亥俄州,将应总考试。三儿汝读应用力学于哈佛(去年已得M.I.T.硕士)。两儿差能自活。他日如转学,须先生作介。杜门二十余年,自分为陈死人。有来问者,辄笑谢曰:多谢故人勤问讯,颇哀老子任遨游。顷与同馆争言壁虱,非近数百年舶来品。遍检《公羊》何注、《汉书.五行志》及段玉裁、章太炎所说“蜚”字,读蜚为壁虱。共人校正《辞源》,得“壁虱”于一切经音义,为之狂喜,若更得一二事,便可成《蜚壁虱考》。先生闻之,或当要笑。《朱子语类》尚未觅得。

祖望久未见面,五六日前,知犹在此,甚安好,勿念。此愿道绥

丁音顿首 四月三十日灯下

检得老友丁音去年四月卅日的信一纸,他指出我在《白石年谱序》里“灶内生蛙,语本《国策》(赵策一),非此老自造”,此是我糊涂,记此自责。

他又说“壁虱”非数百年舶来品,“遍检《公羊》何注、《汉书.五行志》及段玉裁、章太炎所说‘蜚’字,读蜚为壁虱。共人校正《辞源》,得‘壁虱’于一切经音义,为之狂喜!”此事甚可喜。音是我在中国公学的同学,在新公学时他与饶树人、杨杏佛、严庄都是我的英文班学生。在此兵荒马乱的时代,还能为“蜚即壁虱考”,还能为此事“狂喜”,此真不易得之“狂喜”也!

蒋硕杰先生寄来陈振汉(六,廿九)、赵廉澄(一月八日)给他的两封信。陈函云:

至于文化方面,政府所持政策为“坚决改造,逐步实现”。……截至今日,所有变动,一为“政治课”(辩证唯物论,历史唯物论,新民主主义论)之重视,——全校普遍学习,每一学生每周至少九小时。一为教学方法上之改进,——注重小组讨论,课程内容计划等。一为课程之改变及内容之马列化,——经济系方面,目前如经济学概论,经济分析等课,均已取消(如清华),或改为选修课(如北大),下年起,全国各大学均将无此课程。

北大(经济)系中新增“政治经济学”(马列主义经济学)系文法两院必修,共四班,由樊弘及弟等分授。此外新增课程,有《资本论》研究、新民主主义经济、苏联经济、土地改革与问题,均系请校外人士担任。解放前之经济学概论……半年后改选修,周炳琳先生所开经济分析,则自始即改为选修,下年起亦均暂时取消。至于其他较专门课程(新名词称“业务课”),内容方面亦均有所增改,大致为减少纯理论的分析,增益有关实际政策的材料……

至弟个人除授政治经济学一门外,仍授近代中国经济史及一经济史专题研究,益以各种会议甚多,较前殊为忙碌。

……

赵廉澄函云:

此间自去秋以来,课程大有改革,业务课竭力精简,尤以经济理论为甚。教授方法重小组讨论,提倡团体学习。

……

袁同礼转示王重民的信(七月七日),说:

寿萱很好,思杜即毕业。……生已搬入新房,很舒适。……毓铨夫妇已在东四七条买一所大房,因愈大愈便宜,不过房税较重一点,但平均也仅每年每间十斤小米而已。

……张约园抄本郦书,已与张芝联通信说明,有妥便人即带往上海……

吴南如来信说,蒋经国在苏俄时,介石先生曾令大使馆转交一函,要他早早回国。经国在上写了几句话回答,略说“蒋介石是人民的敌人,故也是我的敌人。不愿再见他,除非在战场上!”那时南如是驻苏代办。

梁家(和钧)来信说,我的长文里〔有记录〕,“西安释蒋一段,在兰州时,周恩来曾为自言之。张学良亦曾与朱绍良言之,固事实也。”(那时和钧是甘肃财政厅长,在一九三九年。周恩来与邓颖超经兰州飞莫斯科,因天雨,飞机没来,〔这正是〕谈天机会。据朱绍良说,张学良亲对朱绍良说:“不要着急。前天周恩来一班人到了,出乎大家意料之外,他们主张要放蒋先生回去!”七月卅夜,梁君电话上谈如此。)

收到李玄伯的《赵东潜年谱稿》单本。

此稿原有一抄本留在我家,匆匆不及仔细为他一比勘。其中有许多地方,我可以补充材料。今天颇想写短文,即题作《东潜年谱稿拾遗》。

写长信给赵元任及韵卿夫人,恳求他们不可把原本《四部丛刊》(2100册)寄给我。我已有一部缩本了,已占一大架。现时无法安插二千一百册线装书,故哀求他们不要寄赠我。

前几天他们寄赠哈佛丛书全部五十册,此是“老相知”,我的《藏晖室札记》开卷第一天(Jan.30,1911)即记我收到“哈佛丛书”五十册,那一天是辛亥年元旦,我作律诗一首,有“往事潮心上,奇书照眼明”之句,即指此事。

江泽涵(九月十九)、蒋圭贞(九月十九)、江丕恒(九月十九)、胡思杜(九月十一),各有信来。

思杜说:

从去年九月起,我就在学习,学了十一个月以后,上个礼拜毕业了……

在这里舅舅叔叔他们照应我很周到,希望你放心。我从下个星期起(九月十六日)就要到唐山交通大学去教书。那里有不少熟人,学生也增加到一千五百多人,一切都很安定,希望您别挂念。……

希望您在美国很快地就习惯下来。……

丕恒说:

三哥还是那个样子,胖得很。他起始在图书馆做事,后来自己要去华北人民革命大学政治研究所学习新知识及革命理论。现在已经毕业了,要到唐山去教政治学……

圭贞说:

小三说他有一个女朋友,现在贵州,明春可能回来,希望他明年能结婚。

您直接寄信来也可以,还快些呢。您的地名告诉我们,也可以直接寄给您。

泽涵说:

石头来过一次,他现任芜湖教育局副局长。冯致远也在芜湖教书。听见陈垣先生讲演一次,他确实不同了。

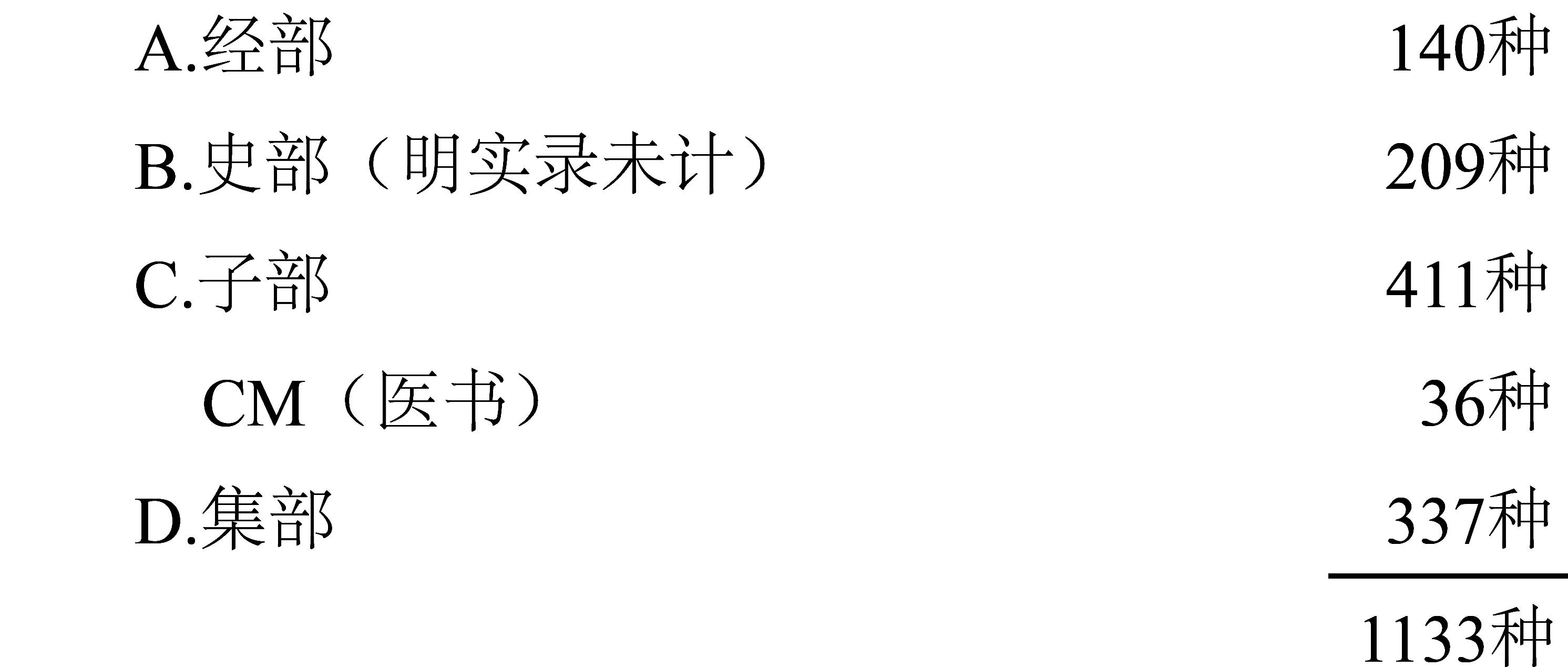

葛思德东方书库在一九四五至一九四六年曾请王重民先生去编一个善本书目。时间太匆匆,他只能将原草本留交葛思德东方书库。我曾翻看几次,到今天,匆匆点数重民认为“善本”的总数:

此中只包括一小部分明刻佛典。重民尚有单页几张,如《永乐大典》二卷,如《明实录》残存本。总计重民的善本目所收一千一百四十种。

葛恩德东方书库收有旧刻佛经几千册(折子本),我曾抽点几十函。其中最可宝贵的宋末元初“平江路碛砂延圣寺”刻的藏经,即所谓“碛砂藏”。向来记载碛砂板《藏经》的,说刻经起于绍定四年(1231),迄于武宗至大二年(1309)。我近来查得《十诵律》卷卅三(存三)有“碛沙延圣寺比丘志颐情旨:伏自行年庚戍(至大三年,1310?),五十七岁,七月初二日建生,发心施中统钞伍伯锭,助开本寺大藏板,流通圣教……”这里还有“庚戍”

是否至大三年的疑问。(有前六十年

的可能,但我看当是1310年。)我又查得《佛说大方广善巧方便经》,其卷二与卷三都有题记:

的可能,但我看当是1310年。)我又查得《佛说大方广善巧方便经》,其卷二与卷三都有题记:

平江路碛砂寺大藏经局,伏承……本路嘉定州,大报国圆通寺住持比丘明了……发心助缘开雕。……

其卷二题记之尾行明记:

延祐二年岁在乙卯八月(1315)

此毫无可疑。

葛思德东方书库藏有碛砂板经几百册(数目不曾细查),甚可宝贵(其中一部分是十四世纪晚期印刷的)。

又有明朝刻经——十多册(折子本),约有四个不同的时代:

1. 永乐十七年(1419)

2. 正统十一年(1446)?

3. 嘉靖十二年(1533)?(癸已)

4. 万历及明末(清初施印,有顺治九年〔1652〕施主墨笔题记)

葛思德东方书库有医书五百多种,也甚可宝贵。此等书将来都会散失了。也许我们将来还得到海外来做影片回去收藏参考呢!

在葛思德东方书库时,忽然学校派人带了一位日本学者泉井久之助来参观。他是京都大学教授兼京都大学图书馆馆长。我陪他约略看看葛思德东方书库藏书,后来才对他说我认识京都大学的一些人,他问我的名字,大惊讶,说,他少年时代就听说我的姓名了,不意在此相会。他说起他是吉川幸次郎的朋友,曾读吉川译的我的著作两种(其一为《四十自述》,其一为选录)。

学校的人来催他走,他不肯走,一定要和我长谈。我把住址给他,请他到纽约看我,他才走了。

日本学者泉井久之助来长谈,他很高兴。

他说,他已写信给吉川幸次郎报告前天的相见了。

爱德华.蒂克先生通知我说,我被选为“圆桌聚餐会”的会员。此会是埃德温.L.戈德金等七人在一八六七年至一八六八年发起的,于今八十三年了。外国人做正式会的,我是第一个。

这是一个聚餐会,每月聚餐一次,不许有演说,以谈话为最大乐趣。每次聚餐人数不过七八人。最多的一次是在一九一三年的二月,在威尔逊总统就职之前,大家给他“话别”,故到的有十八个人,为空前绝后的大会餐!

威尔逊之外,G.克利夫兰总统也是会员。海约翰(John Hay)也是。

文人如W.D.豪厄尔斯,布兰德.马修斯也在会。马修斯是第四任秘书,曾作本会名册的小序,文甚可玩。

前作《吴敬梓年谱》,用《文木山房集》作材料最多。集有序文几篇,其一为唐时琳,是江宁府训导。我颇疑为《儒林外史》里面的虞博士。

今夜偶翻《随园全集》,其《文集》七有《江宁两校官传》,其一为教谕汤伟,其一为训导唐时琳。

袁枚说:

我国家百有三十余载,而江宁以校官祠于学者,只二人焉。其一一教谕汤先生伟,字鹏乎,宣城人,康熙庚午(二九年,1690)举人。……其一曰训导唐先生时琳,字宸枚,上海人,康熙甲午(五三年,1714)岁贡。饬躬训士,一衷于礼。在官捐俸修前明周贞毅公祠。去后,诸生即以先生与汤先生祔焉。……

予览所持来汤状甚具,而唐事寂然无可记述,以故笔涩不下者屡矣……

我因此想起《文木山房集》的序文,手头无此集,姑记于此,俟将来考之。吴敬梓极力写虞博士,也不过说他“襟怀冲淡,上而伯夷柳下惠,下而陶靖节一流人物”。《外史》中写虞博士一生最大的事只有主祭泰伯祠一件事,与《袁传》颇相合。

今天是我的五十九岁生日,昨天是冬秀的六十岁(旧历)生日。

毛振翔 祝贺 陈之禄 谨贺

赵 曼 敬贺 毛玲之 敬贺

沈惟瑜 敬贺 高宗武 陈之迈 敬贺

王征 于焌吉 敬贺 梅贻琦 敬贺

刘锴 敬贺 游建文 敬贺

张泰鸿 敬贺 周佑康 敬贺

严文郁 葛先华 敬贺

夏小芳 潘公展

严文郁

VIVIENNEYU ALLENYU

Linginia B.YU

V.D.哈特曼

Mary □Padrick

黄朝琴

今晚于谦六与刘锴两兄请我们夫妇在“顶好”酒家吃寿酒,到的客人,除上面签名的许多朋友之外,还有贝松荪夫妇、夏晋麟、C.V.斯坦夫妇、哈罗德.理吉曼夫妇、宋以忠夫妇、宋以信夫妇……十分热闹。朋友盛意可感!

适之

今天下午四点半,宋以忠夫人(应谊)打电话来说,AP报告傅斯年今天死了!

这是中国最大的一个损失!孟真天才最高,能做学问,又能治事,能组织。他读书最能记忆,又最有判断能力,故他在中国古代文学与文化史上的研究成绩,都有开山的功用。在治事方面,他第一次在广州中山大学,第二次在中研史语所,第三次代我做北大校长,办理“复员”的工作,第四次做台大校长,两年中有很大的成绩。

国中今日何处能得这样一个天才最高的人!他对我始终最忠实,最爱护。他的中国学问根柢比我高深得多多,但他写信给我,总自称“学生斯年”,三十年如一日。

我们做学问,功力不同,而见解往往相接近。如我作《词选》序,指出中国文学的新形式、新格调,往往来自民间,遇着高才的文人,采用这种新方式,加上高超的内容,才有第一流文学产生。后来低能的文人只能模仿,不能创造,这新方式又往往僵化,成为死文学。孟真有“生老病死”的议论,与我很相同。

又如我的“说儒”,大得他的《周东封与殷遗民》一文的启示,我曾公开叙述。

现今治古史的人,很少能比他的“大胆地假设”与“小心地求证”!

早起得毛子水的电报:

傅孟真于星期三晚十一点去世。

我真伤心!

上午发一电给大彩:

傅孟真的去世使中国失去了一位最具天才的爱国者,我自己则失去了最好的朋友、诤友与保护人……

今天约翰.杜威夫人在电话上告我说:“昨晚王文伯在旅馆房间里被火烧伤,伤势很重,送在罗斯福医院,医院断为第三级火烧伤,尚有生命危险。”

我去医院看他,见他头部、胸部、两手两臂,都被扎裹,头肿,两眼及鼻与嘴唇微露,余皆扎裹,——鼻唇皆肿,眼是否能看,医生也看不出,——其状惨不可说!

后来我才知道他喝醉了,徐谦的大儿子送他回家,大概他回房就睡了,睡醒时大概点火吸纸烟,纸烟未灭,他大概又睡着了。起火的原因大概是纸烟烧着床上的枕头、被单、床垫之类。街上警察见第五楼冒烟,来报告旅馆,旅馆中人赶上楼,才发现文伯的房间起火。倘再迟十分钟,他必烧死了。

到华盛顿。美国政治学学会,今年年会(Dec.27—29)有理论部的一个圆桌讨论,题为《共产主义、民主主义和文化模式》,主持的人为本杰明.E.利平科特教授和约翰.D.刘易斯教授,他们要我预备一篇论文,专讲亚洲或中国。另有西格蒙德.纽曼教授(卫斯理公会教徒)讲西欧,弗雷德里克.巴格胡教授(耶鲁,现在哥伦比亚)讲东欧。

到华府时,大使馆参事傅冠雄先生交我一电,是陈院长诚来的亥宥

(Dec.26)电:

(Dec.26)电:

孟真逝世,……今此最高学府之领导人选,已成为各方注目之问题。日来台大师生窃窃私议,咸望先生回国领导。为该校三千余师生及全台百余万青年学生计,弟与介公“总统”亦均以此为请。不知先生能俯允否?特电奉陈,敬请示复为祷。