在冰雪融化后的地面上,白嘴鸦成群结队地出现了。

白嘴鸦在我国的南方度过了一整个冬天。现在它们正匆匆地赶回我国北方——它们的故乡。一路上,它们频频遭遇暴风雪,成批的白嘴鸦因为筋疲力尽而死在途中。

体质最好最强壮的先飞到了。此时此刻它们正在休息。它们在道路中挺胸抬头地踱着方步,用坚硬的嘴巴刨着泥土。

天空中布满的黑压压的阴云散开了,蔚蓝的天空中飘着如雪般白的云彩。第一批野兽宝宝出生了。麋鹿和狍子长出了新的犄角。金翅雀、山雀和戴菊鸟在树林里唱起了美妙的歌儿。我们等待着椋鸟和云雀。在树根被掘起的云杉树下,我们找到了熊洞,于是便轮流守在洞旁,只要熊一出来,就互相通告。一股股雪水静静地在冰下汇集。森林里,到处都是滴滴答答的滴水声,那是树上的积雪融化了。到了晚上,寒气又使水重新冻结成冰。

田野里还铺着白茫茫的积雪,可是兔妈妈已经生下了可爱的兔宝宝。

小兔儿一生下来,就睁开了眼睛,身上穿着暖和的小皮袄。一来到这个世上,它们就会跑,往往吃饱了妈妈的奶,就四散跑开,躲在灌木丛里和草墩的下面,老实地躺在那里。兔妈妈也不知去向了,可是兔宝宝们却十分安静,不吵也不闹。

一天、两天、三天过去了。兔妈妈在田野里到处跑跑跳跳,早把自己的小宝贝们忘掉了。而小兔子们仍旧乖乖地躺在那里,它们可不能乱跑,否则会被老鹰发现或者被狐狸看到。

看,兔妈妈终于跑过来了。不对,这并不是它们的妈妈——是一位不认识的兔阿姨。小兔子们跑到它的面前央求:“喂喂我们吧!”“行吧,吃我的奶吧!”兔阿姨把它们都喂饱了,就跑开了。

小兔子们又回到灌木丛中躺下了。此时此刻,它们的妈妈正在别的地方喂别人家的兔宝宝呢。原来,兔妈妈们都遵守这样一个约定:所有的兔宝宝都是大家的孩子。无论在哪里遇到小兔子,兔妈妈都要给它们喂奶,才不计较这窝小兔子是不是自己亲生的呢。

你以为小兔子们离开了妈妈的怀抱就要吃苦了吗?才不会呢,它们身上穿着厚厚的小皮袄,暖暖和和的。兔妈妈们的奶又香又甜,吃上一顿几天都不会饿肚子。

再过八九天,小兔子就开始吃草了。

乌鸦妈妈是最早下蛋的鸟儿。它的窝就搭在高高的枞树上面,上面还覆盖着厚厚的积雪呢。乌鸦妈妈很担心还没有破壳而出的宝宝会冻坏,一刻也不敢离开自己的家,觅食的重任就交由乌鸦爸爸来完成了。

第一批花绽开了。不过你在地面上可看不到它们,它们还埋在地面上的积雪中呢。在森林的边缘地带可以听到潺潺的水声,沟渠里的水已经漫到了边沿。瞧,在这里,在这褐色的水面上,光秃秃的榛树树枝上,也开出了第一批花。

榛树的树枝上垂下了一根根柔软的灰色小尾巴,它的学名叫做葇荑花序。它们的样子并不像一般植物的葇荑花序。你要是轻轻地摇一摇这些小尾巴,就会有许多花粉飘落下来。

奇怪的是,这些榛树的树枝上还长着别样的花朵。这些花朵两朵三朵地长在一起,看起来有点像蓓蕾。每个蓓蕾伸出的尖上,又有一堆像小红舌头一样的东西。原来是雌性花蕊的柱头,它们是榛树接受随风飘来的花粉的器官。

风儿随性地在光秃秃的树枝间飘荡,没有树叶的阻挡,它就可以自由地摇晃那些像小舌头一样的小尾巴,或是把花粉吹到别的榛树上去。

榛子花是会凋谢的,葇荑花序会脱落,柱头会枯萎。但是到了那个时候,每一朵花都会变成一颗榛子。

森林里,猛兽经常袭击温和善良的动物,不论在哪里,只要一看到它们,它们就逃不掉了。

冬天,兔子、山鹑都穿上了白色的外套,在雪地中你并不能轻易地发现它们。可是现在积雪开始融化了,很多地方已经能够看到黑色的土地了。那些狼呀、狐狸呀、鹞(yào)鹰呀、猫头鹰呀,甚至白鼬(yòu)和伶鼬这类的小型食肉动物,都能远远地被发现,因为它们身上的皮毛都是白色的呢。

于是,小白兔、白山鹑就使起了妙计:它们脱下白色皮毛,改变了身上的颜色。白兔变成了灰色,白山鹑脱掉白色的羽毛,长出了褐色带着黑色条纹的新羽毛。现在又不容易发现它们了,因为它们换装了。

那些攻击小动物的野兽也换装了。冬天,雪白的伶鼬,以及只有尾巴尖是黑色的白鼬,能够不着痕迹地偷袭温和善良的小动物;但现在它们都换了皮毛,变成了一身灰色,只有白鼬的尾巴尖还是原来的黑色。不过,这也没有什么影响呀,因为地面上也有许多黑色的斑点,都是些干枯的树叶和树枝什么的。

在我们列宁格勒省的公路上,可以看到一群群的白色小鸟,它们长得很像鹀(wú)鸟。这是在我们这里过冬的客人——雪鹀、铁爪鹀。

它们的家乡在北冰洋沿岸和中心岛屿的冻土地带,要过很久很久土地才会解冻呢。

森林里发生了可怕的雪崩。

松鼠正在暖和的窝里睡觉,它的家就搭在一棵大云杉树的枝丫上。

突然,一个沉甸甸的大雪球从树尖上坠落,正好砸到了巢顶上。松鼠妈妈马上蹿了出来,可是它那些刚刚出生的可怜的小宝宝还在里面呢!

松鼠马上扒开雪。还好,雪只是压住了粗树枝搭成的巢顶,里面铺着松软苔藓的圆窝还完好无损。巢里的小松鼠甚至都没有被惊醒。它们现在还很小呢,像刚刚出生的小老鼠,光溜溜的没有毛,看不见东西也听不到声音。

雪渐渐融化。住在森林地下室的动物们,日子可就不好过了。那些鼹(yǎn)鼠、鼩(qú)鼱(jīng)、野鼠、田鼠、狐狸,以及其他住在地洞里的小动物,都因为洞里潮湿而感到十分难受,等到积雪都化成了水,它们可怎么办呢?

沼泽里的雪渐渐融化了,草丛、草墩间全是小水洼。在草墩下面光滑的草茎上,有一些白色的小穗儿随风轻摆,闪着银色的光泽。难道这是去年秋天没来得及飞走的种子吗?难道它们在雪底下过了一个冬天?不可能,它们太新鲜太干净了。

如果你把这种小穗儿摘下来,拨开它的茸毛,谜底就揭开了。原来是花!柔丝般的白色茸毛中间,露出了黄色的雄蕊还有细细的柱头。

巴甫洛娃

四季常青的植物不仅仅只是在热带或者地中海沿岸生长,在我们北方也可以看到一年四季都是绿色的森林,森林里也有绿色的灌木丛。如果在新年的头一个月去森林里走走,一点儿也看不到枯枝烂叶,真是件愉快的事。

远远看过去,毛茸茸的小松树绿色中带点儿灰色。要是能在这松树林中玩耍一会儿,该有多快乐啊!这儿的一切都充满生机:软软的青苔一片嫩绿,越橘的叶子闪闪发亮,石南柔柔的枝条上,长满了嫩芽,像是一片片绿色的鳞片,枝条上还挂着去年的紫色小花呢!

在沼泽的边缘,还可以看到名为蜂斗叶的常绿灌木。它的叶子是深绿色的,边缘向上卷起,可以看到粉色的背面。但是站在蜂斗叶前的人都不会去盯着它的叶子瞧的,因为他们的眼光都会被更漂亮更有意思的花吸引。粉色的花瓣,跟越橘花倒是十分相像,就像一串可爱的小铃铛。在这么早的春季里能看到,确实是一件让人格外惊喜的事情呀!如果你采一束花带回去,大家肯定会说它是从温室里摘来的。

因为在早春,很少有人到森林里去散步。

“噼-啪!呱-呱-呱!”什么东西飞过我的头顶?向上看去,五只白嘴鸦在追赶一只鹞鹰。鹞鹰左躲右闪,最后还是被白嘴鸦追上了。白嘴鸦用嘴狠狠地啄着它的头。鹞鹰疼得大叫。不过后来鹞鹰得以脱身,狼狈地逃走了。

还有一回,我站在一座高高的山上,望着远处的风景。有一只鹞鹰在树上休息。这时,突然出现了一大群白嘴鸦,尖叫着向鹞鹰扑了过去。鹞鹰的处境极其危险,它狂叫着向一只白嘴鸦反扑。那只白嘴鸦吓得急忙躲开。鹞鹰趁这时敏捷地冲上了高空,白嘴鸦们还没有回过神儿,没来得及去拦截它,到手的猎物就这么失去了,它们只能飞散到田野里了。

每天到夜晚的时候,猫咪们就会在屋顶上举办音乐会。不过,每次的音乐会,都会以歌手们大打出手而告终。

近些天来,一位《森林报》的工作人员,跑遍了市中心的住宅区,目的是考察动物们在阁楼上的生存条件。

住在阁楼上的鸟儿们,对自己的住宅非常满意。谁怕冷,谁就住得离壁炉的烟囱近一些,享受免费的暖气。母鸽子已经开始孵蛋了;麻雀和寒鸦满城搜集做窝用的稻草和做垫子用的绒毛和羽毛。

鸟儿最讨厌猫儿和男孩子们,因为他们总是破坏自己辛辛苦苦才搭好的窝。

椋鸟家旁边吵闹声不绝于耳,绒毛、羽毛和稻草到处乱飞。

原来是主人椋鸟飞回来了,它们发现麻雀占了自己的家,就揪住麻雀轰走了它们,然后把它们放在自己家的羽毛被子都扔了出去。椋鸟可不希望自己的家里有麻雀的味道。

一个水泥工人正站在梯子上把屋顶的裂口糊上。麻雀在屋顶上蹦蹦跳跳的。突然,它们看着屋檐,然后大叫着向水泥工的脸上扑去。水泥工只好用泥铲挡着。他怎么也没想到,他把裂口里麻雀的窝给封住了,而麻雀下的蛋还在窝里呢。

吵闹声、叫嚷声不断。鸟的绒毛、羽毛到处乱飞。

《森林报》通讯员 斯拉德科夫

街上出现了一些苍蝇,它们个头儿很大,身上蓝色中透着绿色,还带着些金属的光泽。它们跟秋天的时候一个样儿,一副没睡醒的样子。它们还不会飞呢。只能勉强用它们的小细腿在墙壁上摇摇晃晃地爬行。

白天它们一天都在外面晒太阳,晚上就爬回墙壁和围栏的缝隙里去。

在列宁格勒的街头上,出现了一些流浪汉——苍蝇虎。

有句谚语说:狼活着靠腿。苍蝇虎也一样。它们不像蜘蛛,能织出复杂的网;它们四处游荡,遇到苍蝇或者别的昆虫,就使劲跳到猎物的背上去吃它们。

从河面冰上的缝隙里,爬出了一些呆头呆脑的灰色小虫子。它们爬上岸后,蜕去了身上的皮衣,变成了有翅膀的飞虫,它们的身子纤细又匀称。它们不是苍蝇也不是蝴蝶,而是石蚕。

现在,这些小飞虫的翅膀长长的,身体很轻盈,但它们还不能飞,因为它们的身体太弱了,还需要晒晒太阳呢。

它们爬着穿过马路,冒着被人踩、被马车践踏、被车轮碾压和被麻雀啄食的危险。许多石蚕因此而死去,但是活着的石蚕还是坚忍不拔地向前爬——它们的数量多得很,有几千几万只呢。

那些顺利穿过马路的石蚕爬到了房屋的墙壁上晒太阳去了。

著名的自然科学家凯戈罗多夫教授从19世纪60年代就开始在列斯诺耶进行物候学观察,这种观察已经坚持了八十多年。

现在,俄罗斯地理协会设有一个以凯戈罗多夫命名的专门的委员会来主持这项工作。

全国爱好物候学的人,都把自己的报道寄到委员会。委员会已经有很多的观察记录,根据这些资料,可以编成一部《自然历》,它能够帮助我们预报天气,安排各种农事。

现在,列斯诺耶的森林村里,成立的中央物候观察站已经有五十多个了。全世界有这种资历的同类观察站只有三个。

椋鸟和云雀飞来了,它们唱起了欢快的歌儿。

我们焦急地等着,但是熊还是没有从洞中爬出来,莫非它们冻死在洞里了?

突然,雪微微地颤动起来。

不过,从雪下面钻出来的不是熊,而是一头从来都没有见过的野兽,它比小猪崽大些,身上长满了毛,肚皮是黑色的,脑袋是灰白色的,上面还有两条黑色的条纹。

原来这不是熊洞,而是獾的家,瞧,洞里爬出来的不正是獾吗!

现在,它们已经结束了冬眠,准备趁着夜色去寻找蜗牛和各种甲虫,吃树根,逮老鼠来充饥。

我们开始在森林里到处搜寻,又找到了一个洞,这才是熊洞。熊还在里面睡觉呢。

水浸到冰面上来了。

雪塌了下来,琴鸡到了求偶的季节,啄木鸟在咚咚地啄着树木。

啄冰的小鸟也飞来了,人们叫它白鹡鸰(jí líng)。

道路变得泥泞不堪,雪橇也不能再使用了,农民们都驾起了马车。

要是希望椋鸟来自己家居住,就要赶快给它预备住宅了。这个屋子一定要干干净净的,门一定要开得很小,使椋鸟能钻进去而猫不能进去。

在门板上也一定要钉上一块三角形的模板,以防猫的爪子伸到屋里去。

在晴朗暖和的日子里,蚊子开始在空中舞蹈了。

不用怕,这是一种不叮人的蚊子,它们是蚊群。

蚊群一群一群地聚集在一起,像一根圆柱子一样在空中旋转飞舞。天空中到处都是小黑点儿,就像人的脸上长了雀斑一样。

蝴蝶飞出来透气了,在阳光下晒晒它们美丽的翅膀。

最先出现的蝴蝶,是在阁楼顶上过冬的暗褐色、带着红色斑点的荨麻蛱(jiá)蝶和浅黄色的柠檬蝶。

在花园和果园里,淡紫色胸脯、浅蓝色脑袋的雌燕雀在欢快地高声歌唱。它们在一起等待着雄燕雀的到来——它们总是迟到。

植树造林的会议召开了。为了在我们祖国的草原上实施造林工程,一百多年来,科学家们进行了许多科学勘察和实地栽种。选定了三万种乔木和灌木在草原中造林,它们能适应草原上各种生活条件。比如,对顿涅茨草原来说,将栎树和锦鸡儿、忍冬及其他灌木一起种,就最为合适。

在我国的工厂里,研究出了一种新的机器,它可以在很短的时间内,栽上很多树苗,能大大提高造林的效率。

现在,我们已经造出了几十万公顷的森林了。

最近几年,我们还要造出几百万公顷的新森林。它们可以帮助我们提高农作物的产量。

公园、花园和庭院中,都开出了一种叫做款冬的小黄花。

街上还有人在叫卖一束束森林中最早开放的春花,卖花人叫它“雪下紫罗兰”,其实它们的颜色和香味与紫罗兰一点儿也不一样,它们真正的名字叫做蓝花积雪草。

树木也苏醒了,白桦树的树干内已经有树液在流动了。

在列斯诺耶公园的峡谷里,一条条小溪在潺潺地流着。我们的工作人员用石头和泥土在一条溪水上筑了一道拦水坝。大家守候着,想看看有什么动物游到水塘里。

等了好久,什么动物也没有,只是漂过来一些小树枝,在水塘里打转儿。

终于,有一只老鼠从小溪的底部被冲了过来。它不是那种长尾巴、灰色的普通家鼠,而是身上长着条纹、尾巴短短的、棕黄色的田鼠。

它可能已经死了一整个冬天了,一直被埋在雪里,现在雪融化了,溪水就把它冲到了这里。

过了一会儿,又有一只黑色的小甲虫被冲了过来。它挣扎着,旋转着,但是怎么也爬不出来。大家开始都以为它是一种在水里生长的甲虫呢,等到把它捞起来一看,原来是让人最不喜欢的屎壳郎呀!

看来,它也是冬眠后刚刚醒来。当然肯定不是自愿到水中去的。

又过了一会儿,有个家伙用长长的后腿一蹬一蹬地自己游进了水塘。你猜它是谁?对!是青蛙!

四周还都是雪,它见到水就立刻赶来了。

它从水塘里跳了出来,然后蹦蹦跳跳地到灌木丛里了。

最后,游来了一只小兽。它浑身都是褐色的,很像家鼠,但是尾巴更短一些。原来是只水老鼠。

看来,它是吃光了过冬的粮食,现在出来觅食了。

小丘上早早地出现了一簇簇款冬的细茎,它的每一簇都是一个小家庭。那些细细高高的,是年纪大一些的,短短粗粗的则是年纪比较小一些的。

还有一种茎,模样十分滑稽,它们低着脑袋,弯着腰,好像是刚刚来到世上,还十分害羞呢。

这些小家庭,都是从地下的一段母根茎中生长出来的。从去年秋天开始,这段地下的母根茎就为自己的孩子储备了养料。现在养料一点点地消耗了,不过还够整个花期用的。不久,这些小脑袋就会变成一朵朵像向日葵一样的小黄花,准确地说,不是花,而是花序,是彼此紧挨着的小花。

这些小花开始凋谢的时候,根茎里就长出了叶子。这些叶子能制造新的养料使根茎的储备充足。

我们在等待着我们那些长着羽毛的朋友。大队部交给我们少先队员的任务,就是为椋鸟做小屋子。

于是我们大家都开始着手做了。我们有一个木工厂,要是有谁不会做鸟窝,就要到木工厂去学习。

我们将把许多的鸟窝挂到学校花园里的果树上,让鸟儿们能在这里住下来,保护我们的苹果树、梨树、樱桃树,让它们不受害虫的侵犯。到了爱鸟节那一天,我们要举行庆祝会,每个学生都要把椋鸟窝带来,而鸟窝就是庆祝会的入场券。

天空中传来了喇叭声,城中的居民感到非常惊异。那时候晨光初现,城市还在沉睡中,街上寂静无声,所以这喇叭声听起来格外清晰。

眼力好的人仔细看看,就会看到大群白色的鸟,脖子又直又长。这是一群爱叫的野天鹅。

每年春天它们都在城市的上空飞过。一边飞一边扯着它们的大嗓门儿,就像吹着喇叭一样。可是在城市中,在街上吵吵闹闹的时候,很难听到它们的叫声。

现在它们正在赶往科拉半岛阿尔汉格尔斯克一带的路上,忙着飞到那儿去搭窝。

我们在熊洞的附近轮流守着。

突然,积雪不知道被什么东西拱起来了,随后就露出一个野兽的黑色大脑袋。

原来是一只母熊从洞中钻出来了,在它的身后还有两只小熊。

只见它张开大口,打了个哈欠,然后向森林里走去。小熊在后面活蹦乱跳地跟着跑。我们看不清小熊的模样,只能看到它们瘦瘦的背影。

现在是母熊觅食的时间,经过了漫长的冬眠,它已经饿得发慌了,在森林里走来走去,看见什么就吃什么:树根呀,去年的枯草呀,浆果呀,都成了好东西,连小兔子也不放过。

冬天的世界颠覆了。云雀和椋鸟欢快地唱起了歌儿。

大水冲破了冰层,自由地漫到了广阔的田野上。

田野上的积雪被太阳染上了火红的颜色,像是燃烧着烈火一般。积雪下冒出了碧绿的小草,让人看了心情非常愉悦。

在春水泛滥的地方,第一批鸭子和大雁到来了。

我们还能看到蜥蜴也从树皮底下钻了出来,爬到树墩上晒太阳。

每天都有那么多的新鲜事儿,我们都记录不过来了。

城市里的交通拥堵了——发大水了。

关于这次大水对动物造成的灾难,我们将写成稿件,让飞鸟送回去,在下期《森林报》上刊登。

雪已经融化成了水,不听任何人的阻止就直奔田野的洼地里去了。

人们急忙拦住逃跑的春水——用厚厚的积雪在斜坡上筑了一道横墙。

水留在了田里,慢慢地渗透到土地里。

田里的绿色居民感觉到了水在慢慢渗进它们的小根,它们感到非常开心。

昨天夜里,猪舍的饲养员为母猪接生了一百只小猪宝宝,它们肥嘟嘟的,很壮实,出了妈妈的肚子就哼哼地叫着。九位猪妈妈急切地盼望着饲养员能把它们翘着鼻头和小尾巴的宝贝送来吃奶。

人们把土豆从寒冷的仓库搬出去了。它们被种在温暖的土壤里,准备发芽了。

春天,允许我们打猎的时间非常短。如果春天来得很早,那么我们就早些去打猎,如果春天来得晚了些,那我们打猎的日子也就推后了。

春天打猎的时候只能打飞鸟和水鸟,而且只能打雄鸟,不能打雌鸟。

白天,猎人从城里出发,傍晚时分就已经到森林了。

天色灰沉沉的,没有风,下着毛毛小雨,天气倒很暖和,这正是鹬鸟出没的好天气。

猎人在林边选好了一块地方,靠在一棵小云杉树旁站着。周围都是一些低矮的树木——尽是些赤杨、白桦、云杉什么的。

离太阳下山还有一刻钟,还有时间可以抽根烟,再过一会儿可就不行了。

猎人站在那儿,仔细聆听,森林里各种鸟儿都在唱歌:鸫(dōng)鸟在枞树的树顶上高歌;红胸脯的欧鸲(qú)在丛林里低吟。

太阳下山了。

鸟儿们陆续停止了歌唱。最后连最爱唱歌的鸫鸟和欧鸲也不出声了。

现在可要留神了,仔细听!森林的上空传来了响声:

“唧唧!嚯嚯!”

“唧唧!嚯嚯!”

是两只呢!

两只勾嘴鹬正飞快地扇动着翅膀,飞过森林上空。

一只追在另一只后面,但并不是打架。

那是雄鸟在追着雌鸟呢。

“乒!”

只见后面的那只勾嘴鹬在空中旋转着,慢慢地掉进了灌木丛里。

猎人像箭一样向它冲去,要是跑慢了,受伤的鸟儿躲进了灌木丛,那可就白忙了。

勾嘴鹬身上的羽毛和树叶的颜色都是灰色的。

瞧,它就挂在灌木丛上。

那边,不知道又从哪里传来了勾嘴鹬“唧唧”的叫声。

但是太远了,猎枪打不到。

猎人又靠着云杉树,聚精会神地听着,森林里非常寂静。

“唧唧!”“嚯嚯!”

在那边,那边太远了……把它引过来吧?应该可以吧?

猎人摘下帽子,用力向空中抛去。

雄勾嘴鹬十分机灵,它正在薄暮中寻找雌勾嘴鹬。突然它看到一个黑糊糊的东西从地面飞起来,又落了下去。

是雌勾嘴鹬吗?

雄勾嘴鹬拐了个弯,向猎人的方向冲过去。

猎人激动得双手发抖。

“乒!乒!”没打中!

“乒!乒!”又没打中!

还是暂且放过这只勾嘴鹬吧。得定定神。

好了,手不发抖了。

现在可以开枪了。

漆黑的森林深处,传来了一只猫头鹰用低沉的嗓音发出的可怕的叫声。吓得一只睡眼蒙眬的鸫鸟立刻惊慌失措地大叫起来。

天太黑了,马上就不能打枪了。

终于,又响起了一只雄勾嘴鹬的叫声:

“唧唧!”

另一边也是:

“唧唧!”

两个雄勾嘴鹬在猎人的头顶上相遇了,一碰到就打了起来。

“乒!乒!”枪响后,两只勾嘴鹬应声落地。

现在可以走了,赶到鸟儿交配的地方。

夜里。猎人在森林里,吃了些东西,喝了些水——他可不敢生火,火会吓跑松鸡的。

不用等很久,天就快要亮了。松鸡总是在天亮之前就开始交配。

寂静的夜里,猫头鹰突然怪叫了两声。

这该死的家伙!它会把松鸡吓跑的!

东方的天空露出了鱼肚白。听,一只松鸡好像在那里唱歌。声音低低的,刚好能够听到它“泰克,泰克”的叫声。

猎人跳起来,专注地听着。

听,又有一只叫了起来,它就在不远处,距离猎人大概有150步远。第三只……

猎人小心翼翼地挪动着脚步,朝着那里走去。手里端着枪,手指扣着扳机,眼睛紧紧盯住那棵粗壮的云杉树。

听,“泰克,泰克”的叫声停止了。一只松鸡开始连续鸣叫起来。

猎人跳开原来站的地方,随即一动不动。

松鸡的歌声中断了,一片寂静。

这时松鸡好像察觉到了什么,它仔细地听着,它机灵极了,只要出现一点点动静,它就会立刻冲出去,拍拍翅膀,然后逃得无影无踪。

它什么也没有听到,于是又开始“泰克,泰克”地叫了起来,那叫声就像是两根木头轻轻撞击的声音。

猎人仍然一动不动。

松鸡高兴地重新啼叫了起来。

猎人又向前一跃。

松鸡嘶叫了一声,就不敢再叫了。

猎人的一只脚还没有落地呢,就停在那里了。因为他知道,松鸡在听着呢。

没过多一会儿,它又开始“泰克、泰克”地叫了起来。

就这样,重复了很多次。

松鸡已经近在眼前了,它就在前面这棵云杉树上,而且应该就在树的半腰上,离地面很近。

它玩得忘乎所以了,晕晕乎乎的,热情地唱着歌,你就是使劲冲它喊叫,它也听不见了。

不过它到底在哪儿呢?它躲在漆黑的针叶丛里,还真不容易被发现。

哈!原来在这里!在一个毛蓬蓬的云杉树枝上,就在猎人的身边——离猎人只有30步远。看,那不就是它黑黑的长脖子吗,还有它那长着山羊胡子的头……

它不叫了,但现在还不能动。

“泰克,泰克!泰克,泰克!”叫声又传了出来。

猎人端起了枪。

准星瞄准了这个有着长脖子,长着山羊胡子,尾巴还像大扇子一样展开着的黑影。

乒!它掉到了雪地上。

哈!好大一只雄松鸡!浑身都是黑色的,起码有五公斤重!它的眉毛通红,像被血染的一样……

森林里有一块很大的空地,那是一个露天的剧场。太阳还没有升起,可是周围的景象都能看得清,因为这是一个白夜。

聚集在一起来看表演的观众,是一些彩色的雌琴鸡。它们有的蹲在地上吃东西,有的规矩地坐在树上。

它们在等待着表演开始。

看,一只雄琴鸡从森林里飞到舞台上来了。它全身乌黑,翅膀上有几道白色的条纹。它可是交尾场的主角。

它用纽扣一样大的黑眼睛观察了一下表演场地,发现除了来看热闹的雌琴鸡以外,谁也没有。

但是,那边怎么长了一些矮树丛?好像昨天还没有呢!真奇怪——怎么一夜的时间长出了这么多一米多高的云杉了?一定是自己记性不好,老糊涂了。

表演该开始了。

主角又扫视了一圈观众,然后把脖子向地面弯,翘起了漂亮的大尾巴,把翅膀斜斜地耷拉在地上。

接着,它叽里咕噜地念起了台词,好像在说:“我要卖掉皮袄,买件大褂,买件大褂!”

哗!又有一只雄琴鸡飞到表演场来了。

哗!哗!——又飞来了几只雄琴鸡。

我们的主角气坏了!浑身的羽毛都竖了起来。脑袋贴到了地上,尾巴张得大大的,像扇子一样。口里发出愤怒的吼声:“啾唬!啾唬!”

这是在挑战:“如果你不怕掉毛的话,就飞过来吧!”

在表演场的另一头,有一只雄琴鸡迎战了。

“啾唬!啾唬!你要是不害怕,就跑过来试试!”

“啾唬!啾唬!”叫声一阵高过一阵,这足有二三十只雄琴鸡呢!数都数不过来!你愿意跟谁打架都随你!

雌琴鸡静静地蹲在树枝上,不露声色,看样子它们好像对这场表演不关心似的。其实是这群有心计的美女在耍花招呢!戏就是为它们演的,这些长着黑白色尾巴和火红色眉毛的战士,都是为了它们才飞到这里来的呀!

每一个斗士都想在美女面前表现自己的勇气和力量。呆头呆脑、柔柔弱弱的胆小鬼趁早滚开!只有勇猛机智的英雄才配得上它们。

争斗开始啦!

雄琴鸡的叫喊声响遍全场,它们弯下身子,朝对方逼近。

两只雄琴鸡碰了头,打在一起,互相用嘴巴啄敌人的脸。

“咕!”它们愤怒地呜咽着。

天色渐渐亮了起来。白夜的透明的薄雾渐渐散去。

在云杉丛中(这些云杉从何而来呢?)有一件金属的东西在闪闪发亮呢。

不过,雄琴鸡们可没有心思去在意这些了。

每只雄琴鸡都在忙着对付自己的敌人。

主角离树丛最近。它已经打赢了两个对手了,现在正在跟第三个搏斗。它真是名副其实的主角,整个森林里没有比它更厉害的了。

第三个对手也很矫健,它跳过去给了主角一击。

“啾!”主角恶狠狠地喝道。

树枝上的美女们伸长了脖子看着。这才是好戏呢!这才是真正的战斗呢!这第三个对手不会被吓跑的,绝对不会的。两只雄琴鸡又跳了起来,扇动着翅膀在空中打成一团。

啄了一下又一下,也分不清是谁啄谁了。两只雄琴鸡同时摔在地上,分别向两边跳开了。年轻的那只,翅膀上的硬翎折断了两根,蓝色的羽毛像破片一样立在身上;年老的那只,火红的眉毛上淌着鲜血——有一只眼睛被啄瞎了。

树上的美女们开始有些坐立不安了。是谁打赢了?难道是年轻的打败了老的?那个小伙子多漂亮呀,它紧密的羽毛上闪着蓝色的光,尾巴上布满了花斑,翅膀上的条纹也是五彩缤纷的!

看,它们又打起来了,在空中扭作一团。只见年老的压住了年轻的!

它们又跌落在地上,向两边跑开了。

接着,又是一轮搏斗,年轻的在上头了!

现在,就剩下最后一战了。看!

它们扭打在了一起,又跳开了。

又跳起来厮打。

“乒!”巨大的一声枪响从森林里传开。接着小云杉树丛里冒出了一团烟。

争斗一时间停止了。树上的雌琴鸡伸长了脖子愣住了,雄琴鸡们也惊慌地扬起红眉毛。

出什么事儿了?

好像没发生什么事儿啊,一片太平的景象。

也没有陌生人闯入。

安静极了。小云杉树上的烟消散了。

一只雄琴鸡回过头,一眼就看到了面前的对手,于是纵身扑过去啄它的脑门儿。

表演又继续了。一对对的雄琴鸡厮打了起来。

但是树上的美女们看见,刚才搏斗的一老一少两只雄琴鸡死了。

难道它们互相打死了对方?

表演还在继续。还是应该看看舞台上吧。今天的表演,哪对最精彩?这些黑衣服的斗士谁才是最后的冠军?

太阳上升到了森林的上空,表演也落幕了,琴鸡们都飞走了。从云杉枝搭成的小棚子里走出了一个猎人。他捡起那对在搏斗中死亡的一老一少两只琴鸡。

猎人把它们塞进怀里,然后扛起猎枪,踏上了回家的路。

他穿过森林的时候,总是竖着耳朵听,左顾右盼的,生怕碰到什么人……因为他今天做了两件不光彩的事:一是在法律禁猎期间猎杀了雄琴鸡,二是他杀死了种鸟。

明天,森林空地上的表演不能再继续了:没有了主角,谁还能带头演戏呢。

交尾的事就这么被破坏了。

注意!注意!

我们是《森林报》编辑部。

今天是3月21日,春分的日子,我们决定举行一次无线电报的串联活动。

东南西北各地都要参加这次活动。

苔原、原始森林、草原、山岳、海洋、沙漠都要参加这次活动。

喂!喂!

今天,是一个喜庆的日子,漫长的冬天终于过去了,太阳第一次出来了!

第一天,太阳从海面只露了一个头顶——几分钟后就不见了。

两天之后,它露出了半个脸。

又过了两天,太阳才从海面升起,整个儿露了出来。

现在,我们总算有了白天,虽然它还很短,一天中只有一个多钟头。但是这有什么关系呢?晴朗的白天正在渐渐走来呢,明天白天会长些,后天会比明天更长些。

现在水面和陆地上还覆盖着厚厚的冰雪。白熊还在它们的冰穴中呼呼大睡。哪里都找不到一根嫩芽,也没有一只飞鸟,只有严寒和风雪。

我们已经种完了马铃薯,开始种棉花了。这里阳光很充足,街道上都被烤得飞起了阵阵浮土。桃树、梨树、苹果树正在开花,扁桃、杏树、银莲和风信子的花已经凋谢了。防护林的植树工作已经开始了。

来我们这里过冬的乌鸦、寒鸦、白嘴鸦、云雀又往北方飞了。在我们这里消夏的家燕、白肚皮雨燕之类的小鸟又都飞来了。红色的野鸭在树洞和土洞里孵出了小鸭子。这些小鸭子已经跳出它们的家,到水里游玩去了。

在我们这里,狗已经从冬眠中醒来了。

对,对,你没有听错,说的就是狗,不是熊,也不是土拨鼠,当然更不是獾。

你以为在任何地方,狗都是不会冬眠的吗?我们这里的狗就是要冬眠的。

这是我们这里的一种野狗,个头儿比狐狸还要小,腿短短的,身上棕色的毛又密又长,把耳朵都遮住了。一到冬天,它就跟獾一样钻进洞里睡觉。现在它醒了,开始捕捉老鼠和鱼吃了。

它的名字叫做浣熊狗,因为它长得很像美洲的一种小熊——浣熊。

在南方沿海地区,我们开始捕捉一种身子扁扁的鱼——比目鱼。在乌苏里边区茂密的原始森林里,小老虎出生了,这会儿它们已经能睁开眼睛了。

我们天天都等候着到这里“旅游”的鱼,它们每年都会游到我们这里产卵。

我们现在正在播种小麦。

到南非去过冬的白鹳又飞回来了。我们喜欢它们住到自己家里来,所以我们就搬来了一些很重的旧车轮,放到房顶上,供它们筑巢用。

现在,白鹳正衔来树枝,放到车轮上,开始搭建它们的窝了。

养蜂人着急了,因为金黄色的蜂虎鸟飞来了。这种小鸟模样文雅,羽毛非常漂亮,但它们就是爱吃蜜蜂。

我们这里还是严寒的冬天,一点儿春天的气息也没有。

一群驯鹿正在用蹄子扒开积雪,敲碎冰块,寻找青苔吃。

乌鸦快飞回来了!每年4月7日,我们都要庆祝“乌鸦节”,在这儿叫做“乌斯加-亚列”节。我们这里把乌鸦飞回来的那一天,当成春天的开始,而你们列宁格勒把白嘴鸦飞回来的那一天当成春天的开始。我们这里可没有白嘴鸦。

我们这里的情况跟你们列宁格勒差不多,都处于原始森林地带,有成片的针叶林和混合林。这种原始森林地带,横贯了我们的国土。

我们这里到了夏天才会有白嘴鸦。而春天是从寒鸦飞回来开始的:它们一到冬天就飞走了,春天是最先飞回来的。

我们这里的春天很短,天气一下子就会暖和起来。

一群群粗脖子的羚羊开始迁徙到南方去了——它们要离开我们这儿到内蒙古去。

积雪刚刚融化的那几天,是它们的灾难。白天融化的雪水在夜里又冻成了冰。平坦的草原简直成了一个溜冰场。它们光滑的蹄子立在冰面上,一滑一滑的,就像走在镜子上一样。

但是,羚羊却完全是用它的四条追风腿来保命的呀!

现在这个春寒的季节,有很多羚羊都在其他猛兽的口中断送了性命!

在我们这里,春天的脚步是从低处走向高处的。

山顶上下着雪,山脚下的谷地却飘着毛毛雨;小溪奔流着,第一次春潮涌动着。河水暴涨,漫上了河岸。湍急的河水冲刷着路上的一切,向大海奔去。

山谷里,百花盛开,树叶舒展。翠绿的颜色在阳光的照耀下,一天天向山顶爬去。

鸟类、啮齿类动物和食草动物,都随着翠绿色一路向山顶迁移。狼呀、狐狸呀、野猫呀,连人人都怕的雪豹,也都追着鹿、兔子、野绵羊、野山羊什么的,向山上跑去了。

冬天退到了山顶。春天紧追其后,一切生物都跟着春天上山了。

我们这里的春天也十分愉快。经常下雨。天气也不算很热。处处都是绿草如茵,就连沙地上都有小草冒出来。真的很令人匪夷所思:这些小草到底是从哪里冒出来的。

灌木长出了叶子。沉睡了一整个冬天的动物,从地底下钻了出来。屎壳郎、橡皮虫也开始飞来了。浑身亮晶晶的吉丁虫落满了灌木丛。蜥蜴、蛇、乌龟、土拨鼠、跳鼠等动物也都从深深的洞穴中跑出来了。

巨大的黑色兀鹰从山上飞下来捉乌龟,它们用又弯又长的嘴把乌龟肉从龟壳里啄出来吃。

春天的客人也都到来了,有个头儿很小的沙漠莺,有爱跳舞的石鹭,还有各种云雀:鞑靼大云雀、亚细亚小云雀、黑云雀、白翅云雀、带冠的云雀。天空中充满了它们的歌声。

在温暖明媚的春天,连沙漠都是生机勃勃的——那里有许许多多的生命!

洋面上的冰块、整片的冰原向我们漂过来。冰上躺着几只两肋是黑色、身上是浅灰色的海兽。这是格陵兰雌海豹,它们将在这寒冰上生出毛茸茸、雪白雪白,有着黑鼻头、黑眼睛的小海豹。

小海豹要在冰上躺很多日子才能下水,它们还不会游泳呢。

黑脸、黑腰的老格陵兰雄海豹也爬到了冰面上。它们会在这里换掉又短又硬的黄毛。直到毛换完为止,它们都会一直躺在冰上漂流。

现在,侦察员们乘着飞机在海洋上空盘旋,他们要看看哪儿的冰原上有领着小海豹的雌海豹,哪儿有在冰原上躺着换毛的雄海豹。

他们侦察完之后,就飞回去向船长报告,哪儿的海豹多得密密麻麻地挤在一起,把它们身下的冰遮盖得严严实实的。

没过多久,一只载着许多猎人的捕猎船,穿过一片片冰原,驶向目的地——去猎海豹。

我们这里的海豹都不是土生土长的。很少有人能幸运地看到这种海兽。曾经有一只地中海的海豹,从水里露出了长长的乌黑的脊背,有三米来长,然后转瞬就不见了,它是经过博斯普鲁斯海峡,偶然游到我们这里的。

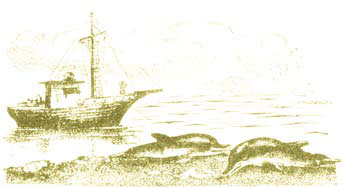

不过我们这里有很多别的野兽,比如活泼的海豚。现在在巴统城附近,正是猎取海豚的最佳时期。

猎人们乘坐着汽艇,仔细地观察着四处飞来的海鸥,看它们往哪里飞。它们在哪里集合成群,哪里就会有成群的小鱼游来游去。海豚也一定会游到那里去。

海豚非常喜欢玩耍:它们像马儿在草地上打滚似的在水中翻跟头,有时候还一只接一只地从水中跳出来,在空中转个圈再落回水中。不过可不能走到它们跟前去开枪——它们会逃走的。要到它们觅食的地方去。可以把汽艇开到10米~15米的距离以内,还要眼疾手快,如果打中了海豚,要立刻把它拖到船上来,否则它很快就会沉到海底去了。

我们这里北部有冰,所以这里有很多海豹的巢穴。

我们的小海豹已经长大了,它们的毛也换成了深灰色的,然后变成了深棕色。现在,海豹妈妈已经很少从冰窟窿中钻出来了,这是它们最后几次给它们的小宝宝喂奶了。

海豹妈妈们也开始换毛了。它们该离开了,到别的躺着一群群雄海豹的冰块上去和它们一起换毛。海豹身下的冰已经开始融化了,它们不得不爬到岸上去,把没来得及换完的毛换完。

我们这里有很多路过的鱼——有里海鲱鱼、鲟鱼、白鲟鱼和很多别的鱼。它们从不同的地方来到这里,成群地游到伏尔加河、乌拉尔河的河口附近。它们在这里等待着这两条河的上游解冻,给它们带来食物。

到了那时,它们就要开始忙起来了。一群一群的鱼,你追我赶,互相碰撞挤压着往上游冲去。它们将游到产卵的地方——它们从前出生的地方,那个地方距离这里很远,在河的北边,那里有大大小小的支流,鱼卵就是在那里生出来的。

沿着整个伏尔加河、卡玛河、奥卡河、乌拉尔河以及它们的支流,到处都是渔民撒下的渔网,等待着这些急切地渴望回乡的鱼类大军。

我们这里的渔民也已经准备好了去捕捞小鳁(wēn)鱼、小鲱鱼和鳕鱼。在芬兰湾和里加湾里,等到冰融化了,就可以捕捞鲑鱼、胡瓜鱼和白鱼了。

我们这里的港口都相继解冻了,轮船已经从这里起航了,它们要去长途旅行了。

世界各地的船只,都开始向这边驶来。冬天就要结束了,波罗的海快乐的日子就要来啦。

我们和苏联各地的无线呼叫通报在这里就结束了。下一次通报在6月22日举行。